Posts in Category: Tageslicht

100 Jahre V(λ)-Kurve - Das Jahrhundert des messbaren Lichtes

-

29.02.2024

In April 2024 ist das Jahrhundert um! Die V(λ)-Kurve wird 100 Jahre alt. Die Geschichte kennt nur wenige Kurven, die Geschichte gemacht haben. Diese hier hat Lichtgeschichte geschrieben. Nicht nur …

-

-

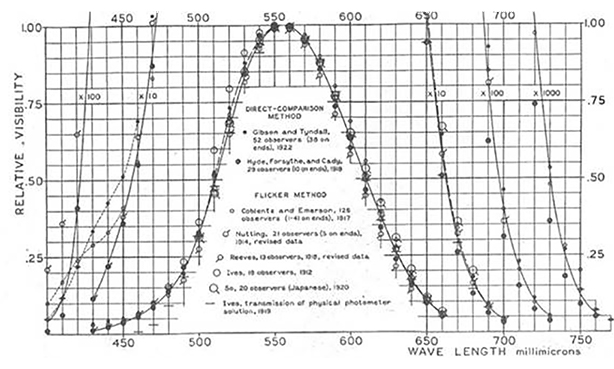

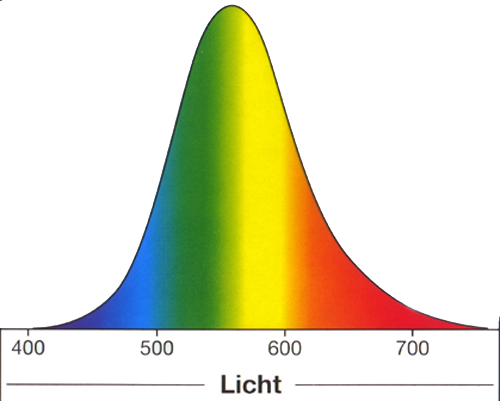

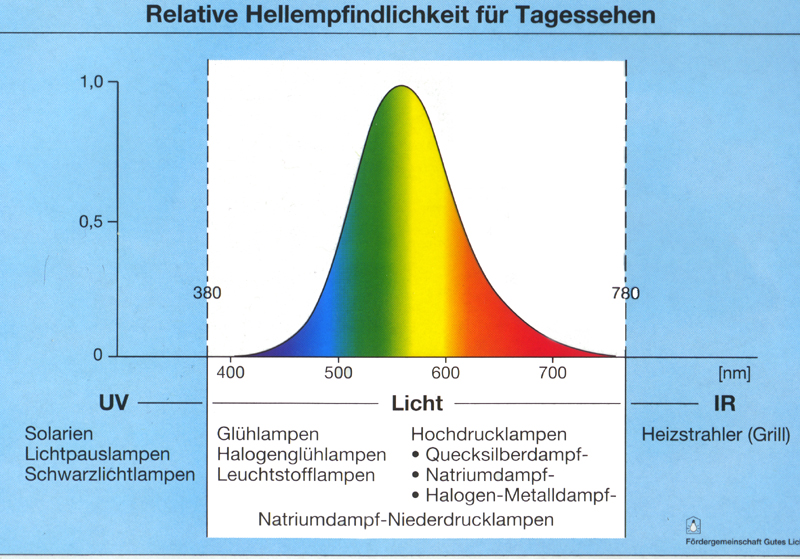

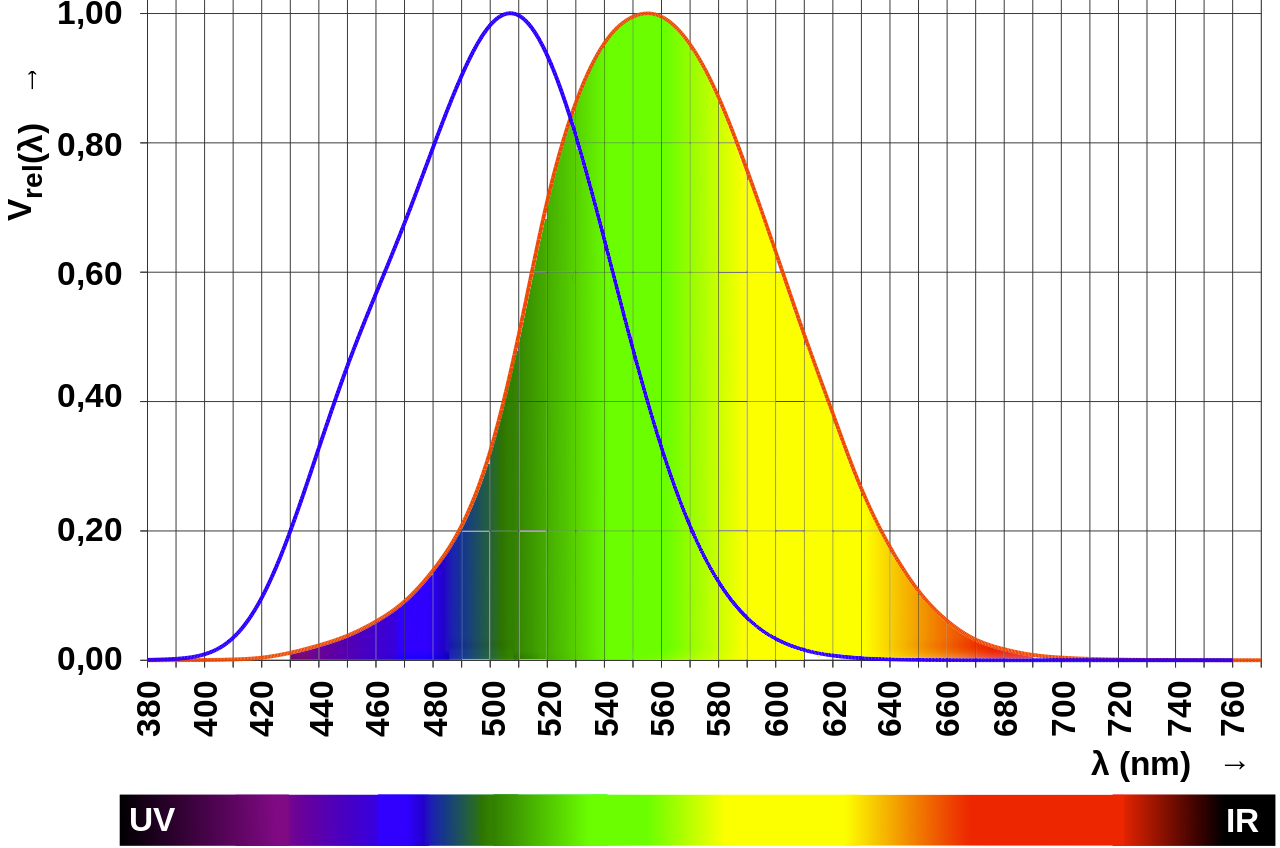

So kennt sie kaum jemand. In der Abbildung ist ihre Entstehungsgeschichte eingearbeitet. Sie sollte die relative Sichtbarkeit darstellen, also eine normierte Funktion, die anzeigt, die das menschliche Auge Lichter von blau bis rot bewertet. Ich habe einige hübschere Ausführungen der Kurve gezeichnet, die weniger wissenschaftlich aussehen, aber dafür attraktiver.

Sie hat Licht definiert und damit messbar gemacht. Damit ist die Grundlage dafür geschaffen, dass mit Lichtprodukten gehandelt wird. Und zwar weltweit. Wenn man heute auf einer Lampenverpackung liest "12W - 806 lm - 840" (Ra) und versteht, dass die gekaufte Lampe aus 12 W aufgenommener Leistung 806 lm Licht produziert und dies mit einem Farbwiedergabeindex von 80 - 89 bei einer Lichtfarbe von 4000K, dann ist es Verdienst dieser Kurve.

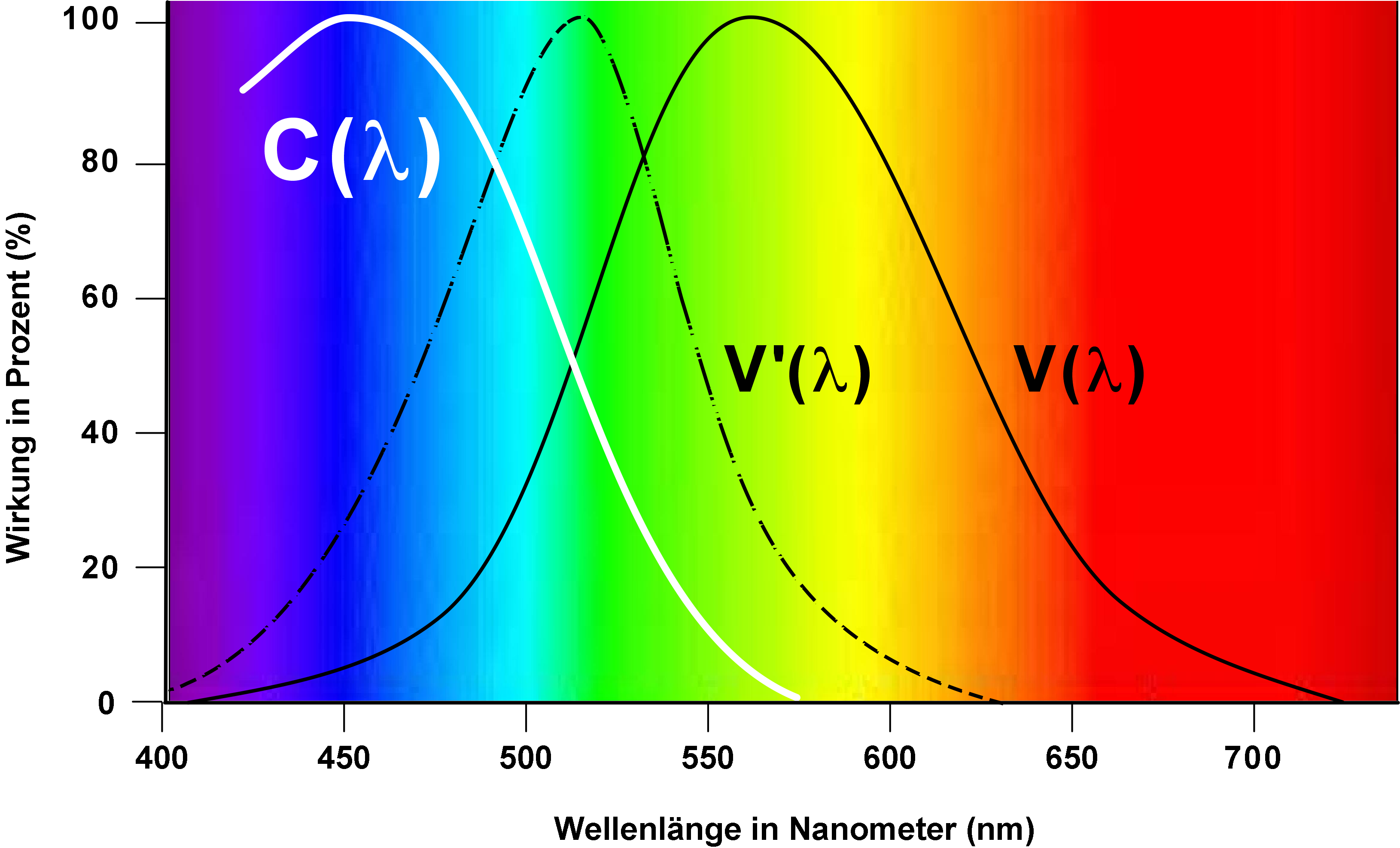

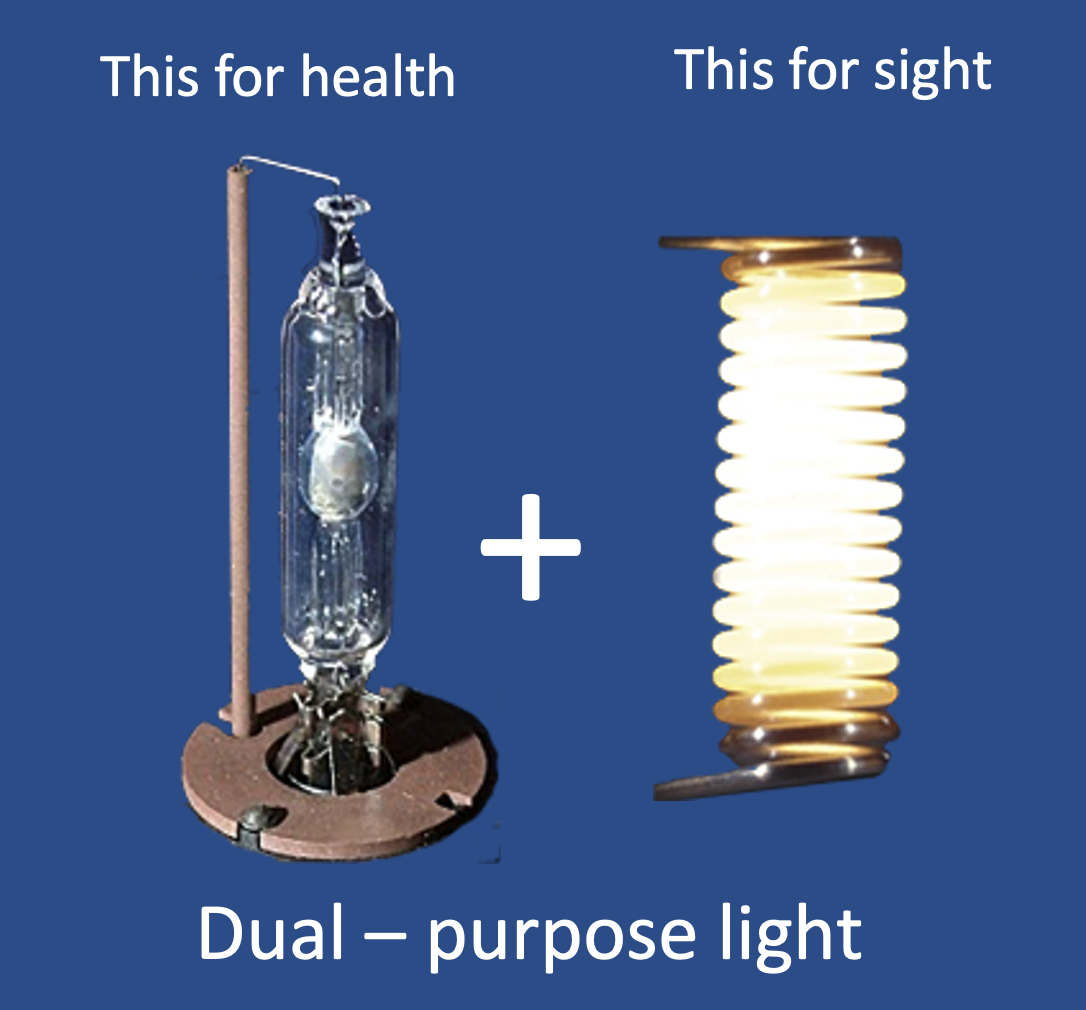

Sie bekam im Laufe der Jahre einen weitaus weniger prominenten Partner, der die Effizienz des Auges beim Nachtsehen bezeichnet. Das konnte aber nichts werden, weil die Lichtmacher ja das Helle bevorzugten. Der Partner unterscheidet sich im Namen durch einen Apostroph, wirklich nicht allzu auffällig: V'(λ). Und ist sehr deutlich freundlicher zu blauem Licht. Denn nachts sind die Katzen nicht grau, sondern wir sehen sie so, weil unsere nachtaktiven Sehzellen (Stäbchen) eben im Blauen empfindlicher sind.

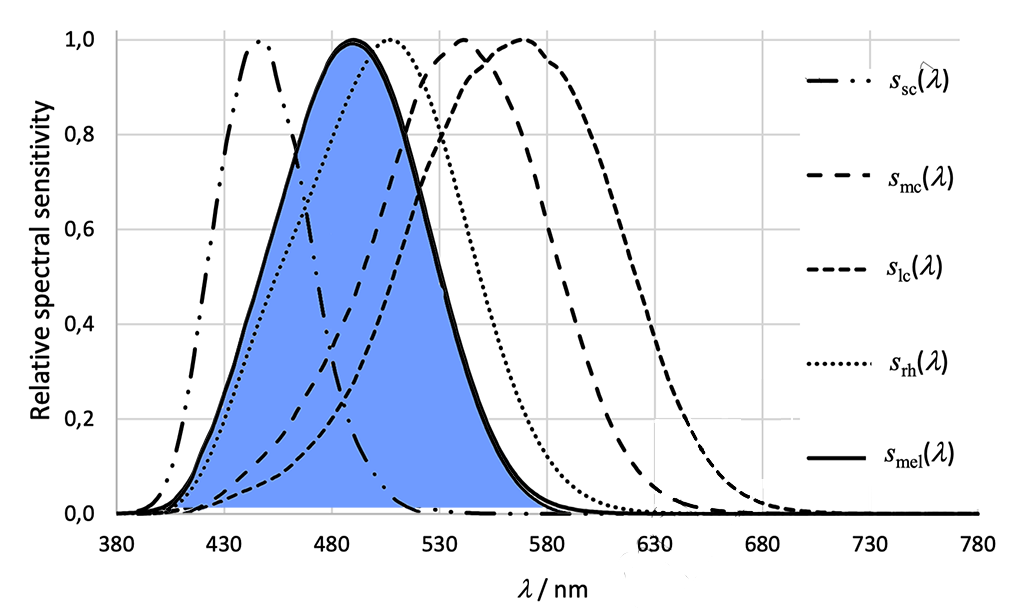

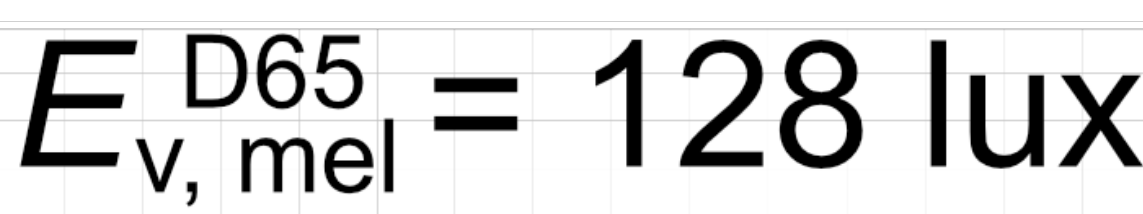

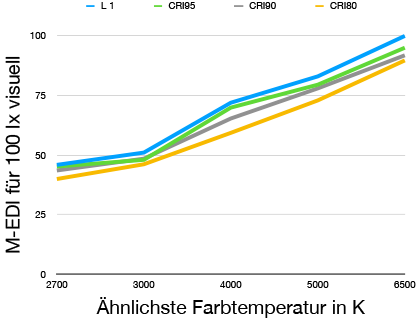

Das zweite Jahrhundert des definierten Lichts wird erleben, wie diese Kurve ihren Platz räumen wird einer neuen. Denn Mediziner haben im Jahr 2002 einen neuen Empfänger im Auge entdeckt, der das Blaue sogar mehr liebt als die Stäbchen. Diesem Empfänger wurde zu Beginn zugetraut, ziemlich eigenmächtig zu handeln. Daher berechnete man eine eigene Kurve, die man C(λ) nannte, C wie circadian. Denn die neue Kurve sollte anzeigen, wie Licht die Körperrhythmen des Menschen beherrscht. (Für Leute, die auf ihrem Computer den Buchstaben λ nicht finden können, heißt sie C-Lambda-Kurve.) Mittlerweile ist man übereingekommen, dass alle Empfänger im Auge ihr Scherflein dazu beitragen, das Melatonin im Blut zu senken oder das tunlichst zu vermeiden. Den Beitrag des neuen Empfängers nennt man deswegen melanopisch. Alle lichttechnischen Größen werden auch auf melanopisch berechnet und bekommen einen Index -mel. Die Kurve(n) der Zukunft habe ich unten skizziert.

Im zweiten Jahrhundert des messbar definierten Lichtes wird dieses zum einen am Tageslicht gemessen. Und zum anderen am Menschen. So werden alle "melanopischen" Größen, vom Lichtstrom bis zum Reflexionsgrad, auf das Spektrum des Tageslichts bezogen. Leider geht es da ohne etwas Normierung nicht. Die Basis ist D65 - D wie daylight und 65 wie 6504K - das ist der mittlere Sonnentag über Wien, allerdings ohne Sonne. Der "genormte" Mensch ist 32 Jahre alt. Ob er männlich ist wie bei der Festlegung der V(λ)-Kurve, weiß man nicht.

So wird künftig 500 lx (melanopisch) exakt 500 lx (visuell) entsprechen, wenn das Licht einer Lampe mit der Farbtemperatur 6504K in das Auge eines 32 Jahre alten Menschen trifft. Wenn sich dieser für ein warmes Licht erwärmt und daher eine (verbotene) Lampe benutzt, die ein gewisser Edison erfunden haben soll, bleiben von den 500 lx etwa 67 lx übrig, aber "tageslichäquivalent". Altert dieser Mensch und wird glücklich 75 und kauft sich eine neutralerweiße Lampe (4000K), kann er sich auf 80 mel-EDI freuen. Wer sich die Rechnung zutraut, kann hier und da mehr finden.

Die Berechnung ist zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig. Das umso mehr nach 100 Jahren, in denen sich das Licht als Helligkeit definiert hatte. Die neue Sicht besagt, dass die Gleichung Licht = Licht nur in der Physik gilt. Wenn man wahrnimmt, dass es ein Spektrum hat - und nicht nur weiß ist, wie seit Newton bekannt -, muss man anerkennen, dass die Wirkung des Lichts nicht so simpel ist. Wenn man auch anerkennt, dass Menschen unterschiedlich sind, muss man sich von den beinah zum Totem gewordenen 500 lx verabschieden. Im zweiten Jahrhundert des messbaren Lichts haben wir noch viel zu verstehen.

Vielleicht verstehen wir im dritten Jahrhundert den messbaren Umgang mit der Farbe. Dieser ist heute den Hohepristern der Farbenlehre vorbehalten. Ob man Licht mit der V(λ)-Kurve misst oder an seiner circadianen Wirkung, das so betrachtete Licht ist grau wie nachts die Katzen. Wie sich Farben auf den Menschen auswirken? Ich denke, das kennt fast jeder. Aber kaum jemand weiß, dass weder die Alten Griechen noch die Römer, deren Umwelt, die Ägäis und das Mittelmeer, vermutlich vom schönsten Blau der Natur beherrscht wird, kein Wort für diese Farbe hatten. Und das Blau des Druckers und das des Farbmetrikers bedeuten nicht dasselbe. Immerhin wissen wir, dass es unsere Hormone beeinflusst und daher tagsüber willkommen ist, aber nachts möglichst vermieden gehört.

Hurra - Wir sind seit heute so weit wie 1975 - Freie Sicht für freie Bürger

_

15.12.2022

Heute bekam ich die Meldung, dass die ASR A3.4 Beleuchtung endlich der Arbeitsstättenverordnung angepaßt wird. Es wird drin stehen, dass

"(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben."

Das ist zwar schon seit 2016 Gesetz, aber jemand blockierte die Berücksichtigung des Gesetzes in den Technischen Regeln für den Arbeitsschutz. Wer könnte das gewesen sein? Wer die üblichen Verdächtigen im Sinn hat, liegt goldrichtig. Die Vorschrift war bereits 1975 in die ArbStättV eingeführt worden. Und sah so aus:

Unter Beleuchtung führte der Staat als erstes die Verbindung zum hellen Tag an! Und setzte weltweit Maßstäbe für den Bau von Arbeitsstätten!

Im Jahr 2004 hatten zwei mittlerweile ausrangierte Politiker - Wolfgang Clement von der SPD und Ede Stoiber von der CSU - übereingekommen, dass dies zu viel des Guten war. Sie haben damals auch diesen Punkt "dereguliert". Will sagen, alles aus dem Gesetz entfernt, was den Arbeitgeber zu Maßnahmen zwingen könnte. So auch die Sichtverbindung. Stattdessen stand dort, "die Arbeitsplätze müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten …

Die Sichtverbindung wurde wohl als Reminiszenz nur noch in die Überschrift eingetragen. Es könnte auch sein, dass ein Beamter der Ministern auf die Sprünge helfen wollte. Wie dem auch sei, deutsche Arbeitsräume mussten nicht mehr eine Ausblick nach außen erlauben. Wozu auch? Wer arbeitet, hat keine Zeit, die er zum Fenster hinaus werfen darf. Diese Formulierung ist rechtlich unbestimmt und in sich widersprüchlich. Es wird einerseits „müssen“ als Pflicht und andererseits „möglichst ausreichend“ als unverbindliche Empfehlung in der Praxis ausgelegt. Was denn Nu? Was ist, wenn man nicht kann, was man muss?

Indes nicht nur die deutschen Arbeitnehmer sondern auch die Arbeitsschützer waren anderer Meinung als die beiden Politiker, denn die Rechtsprechung hatte präzise ausgesagt, wozu denn diese Vorschrift dient: "In Verbindung mit einer ungehinderten Sichtverbindung nach außen wirkt sich das Tageslicht positiv auf die physische Gesundheit (zum Beispiel Hormonhaushalt) sowie auf die psychische Gesundheit (zum Beispiel Motivation, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit) der Beschäftigten bei der Arbeit aus." und "Natürliches Licht am Arbeitsplatz und die Sichtverbindung ins Freie sind unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden psychischen Belastungen, zum Beispiel zur Vermeidung von „Klausureffekten“, für Beschäftigte in Arbeits- und Aufenthaltsräumen notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Thema Sichtverbindung nach außen aus dem Jahr 1997." So der Bundesarbeitsminister in der Begründung der Änderung der ArbStättV.

Diese Änderung hatte ganze zwei Jahre auf sich warten lassen, weil der Arbeitgeberpräsident im Jahr 2014 die vom Gesetzgeber verabschiedeten Fassung der ArbStättV hat vom Bundeskanzleramt kassieren lassen. Der meinte, Toiletten wären auch Sanitätsräume und die bräuchten keine Sichtverbindung nach außen. Sonst hätten die da Draußen eine Sichtverbindung nach drinnen. Und das ist wahrlich unerwünscht, wg. Datenschutz und so. Dass die Vorschrift schon 1975 bestand und bis 2014 keine einzige Betriebstoilette eine klare Sichtverbindung von außen nach innen hatte … geschenkt.

Der Änderung der ASR A3.4 sollte ein ähnliches Schicksal noch bevorstehen. Die Arbeitgeber haben das fertige Papier einfach für ungültig erklärt. Dass ihre Vertreter dem zugestimmt hatten … Dann eben weg mit den Vertretern! Nach etwa drei Jahren geschah ein Wunder. Ansonsten wäre es lustig geworden, wenn ein Arbeitnehmer geklagt hätte. Denn unabhängig von der juristischen Lage hätte sich jeder Richter z.B. an das einschlägige Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gehalten.

High Noon oder täglich Scirocco - vom Konzept einer künstlichen Lebenswelt

-

25.07.2022

Menschen, die sich z.B. in einem Großraumbüro unwohl fühlen, suchen die Lösung ihrer Probleme beim nächsten Verantwortlichen, den sie dafür halten. Zu allererst trifft es die Haustechnik. Das sind Männer, die vor Bildschirmen sitzen und die Klimaanlage kontrollieren. Die tun ihr Bestes. Leider ist das Beste, was sie können, nie genug. Außer an heißen Sommertagen, wo alle nur ein wichtiges Bedürfnis haben. Kühle! An solchen Tagen kommt keiner auf die Idee, auf die Beleuchtung zu schimpfen. Die ist meistens aus. Sie kommt an die Reihe, wenn sich der Herbst meldet. Und egal bei welchem Wetter, man schimpft über Lärm im Büro. Seit Generationen sind Akustiker eifrig dabei, die Probleme zu lösen. Wenn sie noch nicht gestorben sind, lösen sie auch morgen noch …

Selten kommt jemand auf die Idee, dass die Schöpfer unserer Probleme von heute schon längst gestorben sind, aber nicht ihre Vorstellungen. Diese überleben ihre Väter (Mütter waren es mehrheitlich nicht, weil alle Ingeniere waren) unbemerkt, als lästiges Erbe sozusagen. Eine solche Vorstellung feiert fröhliche Urständ in Form von Empfehlungen zu gesundem Licht im Innenraum, geschrieben von einer hochkarätigen Gruppe von Medizinern (hier). Sie fordern tagsüber ein Minimum an Licht, das ins Auge geht. Und das Maß dazu ist das Tageslicht. Ist das etwa ein Problem?

Ganz und gar nicht. Denn die Vorstellung, mit Tageslicht eine gesunde Umgebung zu schaffen, stammt auf dem späten 19. Jahrhundert und wurde von den Progressiven entwickelt. Diese wurden angetrieben durch die verdüsterten Städte wie Manchester oder New York in der Spätphase der industriellen Revolution, aus denen übrigen Marx und Engels den Kommunismus entwickelten. Das Tageslicht sollte Wohn- wie Arbeitsstätten erleuchten.

Leider stellte man schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, das gesunde Tageslicht in die Räume zu locken. Denn der Ruß und Rauch, die die Städte verdunkelten, machten auch vor den Fenstern kein Halt. Sie waren bald dicht. Und UV-Licht, das gesund sein sollte, machte im Winter sowieso einen Bogen um New York, Chicago oder London. Ergo? Wir bilden den Tag im Innenraum mit Lampen nach. Es fragt sich welchen? Die Antwort, die der Spiritus Rector der ganzen Idee, Matthew Luckiesh, fand, unterscheidet sich nur wenige Grad Kelvin von der heutigen Lösung. Luckiesh, Leiter des Entwicklungslabors von General Electric zu Beginn des 20. Jahrhunderts, setzte der Lichttechnik das Ziel, den mittleren Sommertag zu simulieren. Und das rund um die Uhr. Dieser hätte eine Farbtemperatur von 6300 K, so nach dem Augenmediziner Höfling. Die heutigen Mediziner, allesamt Chronobiologen, machen ein Tageslichtäquivalent D65 zum Maßstab. Dessen Farbtemperatur beträgt 6504 K. Und danach werden alle melanopischen Beleuchtungswerte berechnet.

Theorie beiseite, was sagt die Praxis? Höfling hat vor über 40 Jahren festgestellt, dass dieses Tageslicht keineswegs den Tageslichtverhältnissen im Raum entspricht. Er spricht davon, der Volksmund hätte die Lampen als zu blau, kalkig und leichenfarbig empfunden. Soll etwa das gesunde Licht für die Zukunft sein?

Das Problem liegt darin, dass das Tageslicht extrem veränderlich ist. Auch dessen Verschwinden, die Nacht, hat eine Bedeutung, die schon in der Bibel zu Beginn der Schöpfungsgeschichte steht "Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag." Können wir dies nachbilden?

Mag sein. Wir müssen aber noch mehr nachbilden, wenn die künstliche Umgebung perfekt sein soll. Was das bedeutet, hatte ein gewisser Weber, Autor von "Praktische Erfahrungen bei fensterlosen Arbeitsräumen" im Jahre 1969 so dargestellt: "… richtige Dosierung folgender Reize: Eine Luftbewegung durch die Klimaanlage, akustische Reize durch die Maschinen, stärkere optische Gestaltung durch die Farbgestaltung sowie letztlich durch die Tätigkeit am Arbeitsplatz selbst." Ergo, wir müssen nicht nur den mittleren Sommertag, leider mit bewölktem Himmel und diffusem Licht, simulieren, sondern auch Umweltreize durch Maschinengeräusche. Wie man dabei vorgeht, wüsste ich sehr gerne. Noch schöner wäre es zu wissen, wie man durch farbige Umweltgestaltung den Blick in die Natur ersetzen soll. Leider ist der Autor der Weisheiten verstorben, ohne die Lösung zu verraten.

Wer heute seine Probleme mit der Arbeitsumgebung gelöst oder gemildert haben möchte, muss sich die Vorwahl vom Himmel besorgen (oder vielleicht von dem wärmeren Teil davon). Wer, was, wann verzapft hat, kann ich bei Licht gut verorten. Bei dem Rest geht es weniger gut. O Herr, gib uns unser täglich Scirocco! Begleitet durch Geräusche einer Nähmaschine oder Windmühle.

BIOWI MEETS LILE - WEIMARER LICHTTAGE 2022

-

10.07.2022

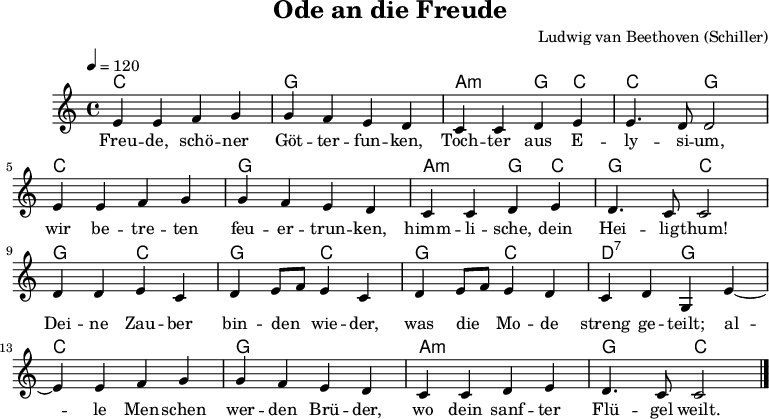

Zwei hoffnungsvoll gestartete Lichtevents gehen endgültig nach Weimar. Und bleiben dort? Warum nicht? Weimar ist nicht irgendeine deutsche Stadt. Nicht nur zwei Männer, deren Name in keiner deutschen Stadt fehlen darf, Schiller und Goethe, haben hier gewirkt. Im Straßenatlas findet man deren Namen fast so häufig wie die "Dorfstraße" oder "Bahnhofstraße". Während Schillers Ode an die Freiheit "An die Freude" eine steile Karriere mit Hilfe eines anderen großen Deutschen, Ludwig van Beethoven, hinlegte, die mit dem Aufstieg zur Europahymne noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist, hat Goethe ein Vermächtnis an alle Menschen hinterlassen - verkaufe Deine Seele nicht an den Teufel.

Doch Weimar hat mehr zu bieten - sagen wir mal hätte - als die beiden großen Namen. Viel internationaler fiel ein Weimarer Export aus, das Bauhaus. Da dieses - Das Staatliche Bauhaus in Weimar - manchem dort nicht gefiel, zog es nach Dessau. Wer dort lehrte, gilt heute noch als Who-is-Who der Modernen, so etwa Gropius, Lyonel Feininger, Gerhard Marks, Wassili Kandinsky, Paul Klee … Später zog das Bauhaus nach Berlin. Da es manchen nicht Deutsch genug war, zog es von dort in die weite Welt. An ihm arbeiteten sich gleich zwei deutsche Staaten ab, das Tausendjährige Reich und die DDR. Allerdings erfolglos. Das Bauhaus bestand zeitlich parallel mit und in der Weimarer Republik von 1919 bis 1933 und gilt heute weltweit als Heimstätte der Avantgarde der Klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst und Architektur.

Lile und BioWi, die die Weimarer Lichttage ergeben sollen, sind naturgemäß mit dem Beitrag von Bauhaus zur Kunst und Architektur nicht vergleichbar. Eher eine Folge der Weimarer Thesen (hier). LiLe steht für Licht- und Lebensqualität. Sie erblickte das Licht der Welt in Lüneburg im Jahre 2007 und sollte die Gestaltung von Licht für eine bessere Lebensqualität thematisieren. Da die Veranstalter sich aber eher zur Förderung der LED-Technik zuwandten, wurde die Lebensqualität allzu sehr in LED-Qualität gesehen. LiLe fand zweijährlich statt und verließ Lüneburg, um 2013 nach Weimar zu ziehen. Alle Abstracts der Tagungen kann man hier erhalten. Die ganz Faulen können sie auch von mir bekommen.

BioWi steht für Biologische Lichtwirkungen und wird seit 2013 veranstaltet. Sie ist praktischen Anwendungen des Wissens über biologische Wirkungen gewidmet. BioWi gehört zum Programm von WBA Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.

Die "Weimarer Lichttage" bringt die beiden zusammen und wartet mit recht steilen Thesen auf. Die führe ich in genauem Wortlaut in in der gleichen Reihenfolge auf, damit jeder auch seine Meinung dazu bilden kann. Am 26. und 27. September kann man die Veranstaltung live erleben.

Die aktuelle Meinungsbildung zum Licht spiegelt nicht den Stand der Wissenschaft wider.

Eigentlich hat die Meinungsbildung zum Licht nie den Stand der Wissenschaft widergespiegelt. Dazu gibt es zu viele Wissenschaften, die sich mit Licht beschäftigen. Der lauteste gewinnt. Das ist die Lichttechnik. Sie hat Licht 1924 definiert (!) und behauptet seitdem, die Physik liege falsch mit ihrer Vorstellung vom Licht. Geht`s eine Nummer kleiner? Übrigens, die Bibel kam ohne eine Definition aus.

Tageslicht ist das bessere Licht.

Wofür? Zwar versucht die Lichttechnik seit 100 Jahren den mittleren Sommertag im Haus zu erzeugen und die Nacht zum Tage zu machen. Damit hat sie aber nur wenig Glück gehabt. Für Arbeitsstätten muss das Tageslicht bevorzugt werden, so sie zur Verfügung steht. Aber Tageslicht im Innenraum ist weit von dem Licht der Sonne entfernt.

Integrierte Planung geht nur mit Lichtplanung.

Integrierte Planung der gebauten Umwelt war einst tatsächlich nur mit Lichtplanung möglich. Die Menschen haben aber dann vergessen, dass Licht den Raum macht. So stellten sie die Beleuchtung ans Ende der Bauplanung und überließen sie die Planung des Lichts eher dem Zufall. Nur etwa 5% großer Bauvorhaben erlebt einen Lichtplaner. Der Rest hängt von den Künsten eines Elektroplaners ab.

Lichtplanung der Zukunft ist Grundlage für andere Planungen.

Hoffentlich. In der gesamten Architekturgeschichte war dies weitgehend der Fall, weil die Möglichkeit fehlte, genügend Licht für alle Lebenslagen zu erzeugen. Zudem war künstliches Licht immer mit Wärme, Rauch und Gestank verbunden. Dadurch wurde die Bauplanung von Belichtung und Belüftung dominiert. Zwar können wir heute Licht praktisch ohne die unangenehmen Nebenwirkungen erstellen. Den menschlichen Bedürfnissen, die mit Licht verbunden sind, kann man aber nur ungenügend Rechnung tragen.

DIN-Normen sind kein Maß für Planungen.

Eigentlich wollen sie das sein. U.A. weil der Arbeitsschutz mit einer großen Keule droht, wenn man von den Beleuchtungsnormen (einst DIN 5035, seit 2003 DIN EN 12464-1) abweicht. Seit 1988 (DIN 5035-7) habe ich in der Praxis allerdings keine Beleuchtung gefunden, die die Normen erfüllt hätte. Der Planer muss so tun, als hätte er die Normen verstanden, und er verlässt sich darauf, dass kein Auftraggeber klagt. Sollte einer klagen, findet er kaum einen Gutachter, der so nachmessen kann, dass sein Gutachten Recht bekommt.

Berufsbilder Lichtplaner und Lichtdesigner beinhalten Expertenwissen.

Was denn sonst? Es fragt sich nur, welches Expertenwissen. Und welche Berufsbilder gemeint sind? Die sind doch erst im Entstehen. Und der Lichtplaner müsste den Auftrag bekommen, kreativ zu gestalten. Nicht so leicht, wenn Normen Beleuchtungsstärken bis an Decken und Wänden vorschreiben, die zudem nur scheinbar begründet sind. Man stelle sich vor, einem Architekten würde vorgeschrieben, nur das Messbare in vorgeschriebener Form nachprüfbar bauen.

Die Planung von Licht ist unabhängig von Energieeffizienz.

Das will man gerne suggerieren. Tatsächlich sollte man bei jeder Planung zunächst die Anforderungen berücksichtigen - z.B. geringstmögliche Fehler bei der Arbeitsausführung - und dann erst diesen mit effizienter Technik entsprechen. Bei der Lichtplanung sind die Anforderungen allerdings sehr schlecht oder gar nicht begründet (z.B. hier oder da). Die Zielgröße bei Planungen ist fast immer die Beleuchtungsstärke und die ist nachweislich für die Lichtqualität fast ohne Bedeutung (z.B. hier oder da oder dort). Kein Mensch kann Beleuchtungsstärke sehen, aber die Elemente, die sie erzeugen. Kein Mensch glaubt, dass sie etwas mit der Anmutung von Räumen zu tun hätte.

HCL ist integrative Lichtplanung.

HCL = human centric lighting ist nur dann integrative Lichtplanung, wenn man darunter versteht, dass neben Sehwirkungen auch gesundheitliche Wirkungen in die Planung der künstlichen Beleuchtung einbezogen werden. Allerdings sagt ein kommender ISO-Bericht dazu aus: Wichtig - Die Vorteile der integrativen Beleuchtung können nur realisiert werden, wenn die von qualifizierten Spezialisten geplant und angewendet wird. Gleichermaßen wichtig ist der korrekte Betrieb des Beleuchtungssystems durch die Beauftragten oder Benutzern. (ISO/TR 21783)

Lichttechnik ist überlebt.

Kann sein. Auf jeden Fall ist viel lichttechnisches Wissen durch den Übergang zur LED-Technologie obsolet geworden. Vieles ist aber einfach vergessen worden, weil die neuen Macher es gar nicht kennen. Bezeichnend für die Schnarchphase, in der sich viele Institutionen befinden, ist die Neudefinition des Farbwiedergabeindex. Der alte war, wenn man den Gerüchten glauben will, dadurch entstanden, dass man die Testfarben so lange hin und her geschoben hatte, bis die Dreibandenlampe akzeptabel schien. Die neue will noch anerkannt werden.

Lichtforschung muss neu gedacht werden.

Gibt es die - die Lichtforschung? Ich denke, viele Disziplinen forschen auf Teilgebieten, für die sich die Lichttechnik zuständig wähnt. Derzeit dominieren die Chronobiologen. Das sind meistens Mediziner, aber keine Lichttechniker und auch keine Allgemeinmediziner. Dennoch fühlten sich die Lichttechniker dazu berufen, den Stand der Wissenschaft auf diesem Gebiet zu definieren - das ist ISO/TR 21783. Sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass sich andere damit beschäftigen. Ein Novum, dass Angehörige eines Fachgebiets den Stand der Wissenschaft auf einem anderen Fachgebiet definieren. Was Beleuchtung oder Leuchtmittelentwicklung angeht, ist die sog. Lichtforschung sehr schwach auf der Brust. Die Musik spielt sich anderswo ab.

Die LiTG ist ein Verein ohne große Aktivitäten.

Die LiTG war über Jahrzehnte paralysiert, weil das Zusammenwirken von universitärer Forschung und der Praxis nicht mehr funktionierte wie einst. Schuld daran war eine Seite, ich hasse es zu sagen, welche diese war. "Wissenschaftliches" versuchte der TWA (Technisch-Wissenschaftlicher Ausschuss) mit eigenen Schriften zu bewerkstelligen. Doch die Firmenvertreter paralysierten sich gegenseitig. Dieser Zustand entspricht aber seit mindestens 10 Jahren nicht mehr der Realität.

Die Lichtindustrie ist »zwischen Blech und LED-Bausatz« gefangen.

Deutlicher kann man den Zustand kaum darstellen. "Blech", das waren die Leuchten, in die man Lampen einbaute, damit sie leuchteten. Mancher LED-Bausatz verweigert jede Zusammenarbeit und leuchtet so vor sich hin. Sprich: Es braucht keine Leuchte. So wurde sogar ein langjähriger Pfeiler des lichttechnischen Wissens - die Unterscheidung zwischen Leuchte und Lampe - in Rente geschickt. Das Formen von Licht geschieht nur noch selten in der Leuchtenentwicklung. LED ist halt eine neue Technologie und nicht ein einfacher Wechsel von einer Lampentechnik zur anderen.

Das Licht der Zukunft ist gesteuert.

Das ist ein Wunsch von Technokraten. Weil sich LED gut steuern lassen, muss man sie nicht immer steuern. Eine Steuerung muss einen Sinn für die Benutzer und Betreiber ergeben. Ansonsten ist der Unterschied gegenüber der Petroleumlampe herzlich gering. Die elektrischen Lichter hatten zunächst Drehschalter, die von der Petroleumlampe übernommen worden waren. Viel später wurden An/Aus-Schalter üblich bzw. Taster, die dasselbe tun. Mehr hat sich da nicht getan. Zumal niemand einsehen will, dass eine "intelligente" Lampe mehr Strom beim Warten verbraucht als beim Leuchten.

Wann werden Licht-Normen entbehrlich?

Vermutlich nie. Oder, es ist längst soweit. Die letzte Version von EN 12464-1 verstehen die eigenen Autoren nicht. Schlimmer noch kann es werden, wenn Lichtplaner versuchen, sie zu verstehen. Die Norm versucht, jegliche kreative Lücke zu stopfen, in der ein Lichtplaner tätig werden kann. Ich denke, diese ist die letzte Ausgabe einer Beleuchtungsnorm auf der Basis von Beleuchtungsstärken.

Nichtvisuelle Effekte in der Nacht sind geklärt – der Kuchen ist gegessen.

Ich denke, wir fangen an zu verstehen, was diese Effekte sind. Bislang hat man erst Einigkeit darüber, die Effekte mit einem Bindestrich zu schreiben: nicht-visuelle Effekte. Und dass ein enormes Entwicklungspotential grandios vergeigt worden ist. Mehr hier.

Am Tag brauchen gesunde Menschen Belichtungszeiten von 2-3 Stunden.

Oder eher 2 1/2? Bereits die Herrscher im Altertum wussten, dass der Lichtentzug den Menschen krank macht. Deswegen ließen sie manche Menschen in dunklen Verliesen verrotten. In der modernen Zeit versuchte die amerikanische Justiz Schwerverbrecher durch Lichtentzug zu zähmen. Das Schicksal von Al Capone in der lichtlosen Zelle von Alcatraz berührte aber viele, so dass Alcatraz geschlossen wurde. Andererseits war zu viel Licht eine besonders perfide Hinrichtungsmethode. Wie lange ein Mensch belichtet werden muss, damit er gesund aufwächst und bleibt, entzieht sich meiner Kenntnis.

Lichtplanungen sollten von 1.000 bis 1.500 lx horizontal und von 600 bis 800 lx vertikal am Auge ausgehen.

Schon diese Angaben zeigen, wie fragwürdig das Konzept ist. 1.000 lx oder 1.500 lx am Auge horizontal? Da die menschlichen Augen meistens etwa senkrecht stehen, haben sie nichts von dem Licht, was an denen vorbei fliegt. Bei den Werten für "vertikal" muss sich der Lichtplaner überlegen, welche vertikale Ebene er denn beleuchten will. Es gibt unendlich viele. Welche er davon auch nimmt, es wird immer Menschen geben, die genau in der anderen Richtung sitzen. Das Konzept ist - sagen wir mal nett - ausbaufähig.

Tageslicht reicht mit viel Aufenthalt im Außenbereich aus.

Hier ist wohl die circadiane Wirkung gemeint. Ich denke, bereits relativ wenige Aufenthalte im Freien zur richtigen Zeit reichen aus. Die Wirkungen von Tageslicht auf circadiane Wirkungen zu verkürzen, könnte allerdings eine der dümmsten Ideen sein, denen man folgen kann.

Dynamisches Kunstlicht bringt keine messbaren Vorteile.

Sagt wer? Ich kenne viele, die das Gegenteil behaupten. Es ist wahr, dass man die Wirkungen nicht mit dem Zollstock messen kann. Dass keine Vorteile vorhanden sind, würde ich erst dann glauben, wenn man den theoretischen Hintergrund widerlegen kann.

Licht ist Lebensmittel.

Und mehr. Es ist jedenfalls wichtiger als Wasser oder Luft, ohne die man bekanntlich nicht leben kann. Diese sind für Lebensprozesse unentbehrlich, sie steuern aber nicht die Lebensprozesse. Licht tut es.

Wer eigene Antworten auf die Thesen hat, kann das staunende Männchen durch diese ersetzen. Eigentlich sollte jeder eine Antwort haben, es geht ja um unser Leben. Leider ist Licht so billig und der nächste Schalter so nahe, dass wir vergessen haben, welche Rolle Licht für das Leben spielt.

Eine Fassade kann nicht nur Herzen erweichen - auch was an einem Auto schmelzen

.

Tageslichttechnik ist eine neumodische Wissenschaft, die erst seit einigen Jahrzehnten so heißt. Im Anfang hatte sie keinen Namen, weil Gott erst einmal das Drumherum schaffen musste. Später hieß die einfach Architektur. Manches Gebäude erlangte seine Berühmtheit durch einen sparsamen Umgang mit dem Tageslicht. Andere wie das rotierende Solarium von Saidman hingegen wurden gebaut, um die Menschen der Drehung der Sonne nachzuführen. Optimale Bestrahlung! Erst als sich die Lichttechnik in der Form der Technik der künstlichen Beleuchtung etablierte, bekam die Tageslichttechnik auch ihren Namen. Mancher Architekt hatte aber bereits vergessen, dass seine Vorgänger insbesondere durch eine meisterhafte Gestaltung des Tageslichts zu Ruhm gekommen waren. Andere, deren Namen nicht kennt, erbauten die Arbeitsstätten des Kerkermeisters.

Der Architekt dieses Gebäudes bekommt garantiert keinen Preis für seine gestalterischen Fähigkeiten. Dessen Fassade soll etwas in einem Jaguar auf der Straße zum Schmelzen gebracht haben. Vielleicht dachte der Herr, dass in London nur Nebel herrscht. Indes, Glasbauten, an denen man bei Sonnentagen besser nicht vorbeigeht, stehen nicht nur in London.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025