Posts Tagged: Blendung

Wie aus ein paar nüchternen Zahlen ein Tabellenwerk wurde

Heute geht es um die erstaunliche Karriere von ein paar Zahlen, die man einst recht gut begründen konnte. Die Begründung steht z.T. sogar in der Tabelle selbst. So etwa "Hast Du mittlere Kontraste, sind 500 lx bis 750 lx gut. Sind die Kontraste in der Sehaufgabe mies, brauchst Du schon mehr. 1000 lx bis 1500 lx". Beleuchtungsniveau begründet mit der Schwierigkeit der Sehaufgabe. Was denn sonst? Die unten angezeigte Tabelle zeigt den Stand 1970, die Logik selbst gab es schon in den 1930ern.

Aus dieser kleinen Tabelle hat sich im Laufe der Jahre eine neue entwickelt, die sich sehen lassen kann. Sie hat erstens viele neue Spalten, an die früher niemand gedacht hatte. Zweitens - das kommt später - hat ihre Länge jegliche Phantasie des normalen Menschen gesprengt. Aber erst einmal die Spalten und ihre Bedeutung.

Bereich der Sehaufgabe/Tätigkeit

Hier steht der Zweck des Raums, für den die restlichen Anforderungen gelten. So etwa "Räume für ärztliche Behandlungen" oder "Gesichtsbeleuchtung vor Spiegeln" oder "Sortieren und Waschen von Produkten, Mahlen, Mischen, Verpacken"

![]()

gibt den minimalen Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm,r auf der Bewertungsfläche für den Innenraum (Bereich) an, in dem die Aufgabe oder Tätigkeit aus Spalte 2 ausgeführt wird.

![]()

gibt den höheren Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm,u auf der Bewertungsfläche für den Innenraum (Bereich) an, in dem die Aufgabe oder Tätigkeit aus Spalte 2 ausgeführt wird.

![]()

gibt die Mindestwerte der Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke Uo auf der Bewertungsfläche für den nach Anmerkung 1 gewählten Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm an.

enthält die Mindestwerte der Farbwiedergabe-Indizes (Ra) (siehe 4.7.3) für die in Spalte 2 aufgelistete Situation.

gibt die maximalen UGR-Grenzwerte (Unified Glare Rating limit, RUGL) an, die für die in Spalte 2 aufgelistete Situation gelten

gibt die Mindestwerte der zylindrische Beleuchtungsstärke ĒZ für die Erkennung von Objekten und Personen an, wie in Abschnitt 5 beschrieben

zeigt die Mindestwerte der mittleren Beleuchtungsstärke an Wänden Ēm,Wand wie in Abschnitt 5 beschrieben

zeigt die Mindestwerte der mittleren Beleuchtungsstärke an Decken Ēm,Decke wie in Abschnitt 5 beschrieben

Spezifische Anforderungen

hier steht das Besondere, z.B. dass man die Beleuchtung in jeder einzelnen Toilette einzeln planen muss, wenn diese vollständig geschlossen sind. Oder "Die Beleuchtung sollte so gestaltet sein, dass sie die passende Atmosphäre schafft." (bei Restaurants)

Ich denke, dass jeder genug hat, wenn er es bis hierher geschafft hat. Deswegen will ich auf die weiteren spezifischen Bedingungen lieber nicht eingehen. Wer als Lichtplaner in einem weiten Bereich der Industrie tätig werden möchte, muss all diese Anforderungen in Listen ablesen, die insgesamt 40 Seiten umfassen. Ist das alles?

Leider nein! Da fängt die Arbeit erst richtig an. Denn es gibt kaum noch einen Bereich, in dem die so bestimmten Sehanforderungen für die Arbeit relevant sind. Die Leute arbeiten nämlich seit einiger Zeit mit Bildschirmen. Das ist der Lichttechnik anscheinend so neu wie das Internet unseren Politikern. So steht z.B. unter "Flugsicherungsturm" nach 8 verschiedenen Anforderungen als "Spezifische Anforderungen" das: "Bildschirmarbeit, siehe 4.9." Soweit ich weiß, wurde in der Flugsicherung die Bildschirmarbeit vor über 40 Jahren eingeführt. Warum man einen Haufen Anforderungen (s. oben) für die Beleuchtung formuliert und dann als "spezifische Bedingungen" auf die Bildschirmarbeit verweist, bleibt ein Geheimnis derer, die das große Werk vollbracht haben. Nichts ist spezifisch an der Bildschirmarbeit. Spezifisch ist eine Arbeit, wenn man sie ohne Bildschirm erledigen darf oder kann. Man könnte das ganze Vorgehen auch ungestraft Unsinn nennen, weil selbst die ach so gestrige Gesetzgebung (Arbeitsstättenverordnung) längst anerkannt hat, dass eine getrennte Betrachtung von Bildschirmarbeit von sonstiger Arbeit schon lange keinen Sinn mehr macht. Deswegen hat der Staat die Bildschirmarbeitsverordnung abgeschafft und 2014 eine einheitliche ArbStättV erarbeitet. Der Arbeitsschutz durch die Berufsgenossenschaften hatte aber schon 1980 Regeln geschaffen, die auf der Annahme beruhten, dass künftig alle neuen Arbeitsplätze mit Bildschirmen ausgestattet würden.

Der glückliche Lichtplaner erfährt durch die in 2021 erlassene Norm u.a. "EN ISO 9241-307 enthält Anforderungen an die visuellen Eigenschaften von Displays bezüglich unerwünschter Reflexionen." Diesen Hinweis muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn EN ISO 9241-307 enthält 201 Tabellen auf 209 Seiten. Doch damit nicht genug. Für diese Norm spielt der Lieferant eine sehr große Rolle. So heißt es z.B. "Der Lieferant muss den beabsichtigten Nutzungskontext sowie den Wert oder den Wertebereich eines Merkmales festlegen." In ähnlicher Weise wird der Lieferant 219 Mal angeführt! Sprich: Der Lichtplaner muss bei jedem fraglichen Bildschirm 219 verschiedene Werte prüfen, die der Lieferant frei nach Schnauze festlegen darf. Wenn er noch nicht gestorben ist, prüft er immer noch. Dass er in EN ISO 9241-307 irgendeine Anforderung finden könnte, ist aber ausgeschlossen. EN ISO 9241-307 ist eine Messnorm und darf keine Anforderungen enthalten. Sie sagt nur aus, dass ein bestimmter Bildschirm unter den Beleuchtungsbedingungen, die der Designer sich ausgesucht hat, einen hinreichend großen Kontrast aufweist. Was ist wenn der Designer die falschen ausgesucht hat? An keinem einzigen Bildschirm steht, für welche Bedingungen dieser gestaltet worden ist.

So groß kann keine Tonne sein, in die der Hinweis nach dieser Norm hingehört. EN ISO 9241-307 ist nämlich keine Norm, nach der man etwas tun kann. Sie beschreibt alle denkbaren Bildschirme, und der Anwender der Norm muss wissen, welche Anforderungen sich aus seiner Anwendung ergeben. Dann sucht er sich den Bildschirm aus, dessen beabsichtigter Nutzungskontext mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmt. Zu guter Letzt enthält die Norm noch einen Kardinalfehler: Die Beleuchtungsstärken in den lichttechnischen Normen, z.B. 500 lx, sind Mindestwerte, während diese in EN ISO 9241-307 als Maximalwert angenommen werden. Macht zwar keinen Sinn, ist aber so.

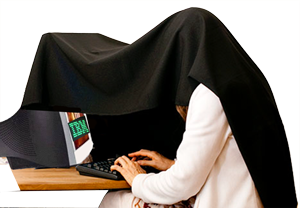

Während die Mitarbeiter der Flugsicherung mit Sicherheit keinen Schaden durch diese Norm erleiden werden, weil ihr Job so wichtig ist, dass man sich etwas mehr Gedanken macht (und was für welche), droht anderen Unheil. So wird für CAD-Arbeitsplätze 1000 lx als als höheren Wartungswert verlangt mit einer "zylindrischen" Beleuchtungsstärke von mindestens 150 lx und auch noch 100 lx an der Decke. Das sind wohlgemerkt die untersten Werte. Für die "Bildschirmarbeit" erfolgt wieder der Hinweis wie oben. Die Realität ist, dass CAD-Arbeit seit ihrer Erfindung vor 50 Jahren Bildschirmarbeit ist. Da das Licht praktisch nie nützt, aber fast immer stört, arbeiteten die Menschen seit Jahrzehnten in abgedunkelten Räumen. Das ist zwar bestimmt nicht gesund. Mit der nunmehr verschriebenen Beleuchtung werden sie überhaupt nicht mehr arbeiten können. Ob das gesund ist?

Worauf basieren eigentlich die detaillierten Anforderungen, die jeder Betrieb erfüllen müsste, wenn er keine bessere Lösung anbieten kann? Man soll bitte nicht darüber lachen, was Prof. Peter Boyce, einer der obersten Lichttechniker, festgestellt hat. Der Titel lautet übersetzt "Wahl der Beleuchtungsstärke nach Sehanforderungen und andere Märchen". Das gesamte Papier ist hier zu lesen. Die Norm (jetzt gerade Entwurf) kann man für 174,30 € kaufen.

Also, der Lichtplaner soll eine Sehleistung realisieren, die keiner braucht. Dazu schreiben lichttechnische Normen Mindestwerte für die Beleuchtungsstärke vor. Sogar für die an der Decke! Und sagen, wenn die Beleuchtung auf dem Bildschirm stört, guck in die Norm Sowieso. In der Norm Sowieso steht, die Mindestwerte seien Maximalwerte, weil deren Autoren nie in lichttechnische Normen geguckt haben. Und die Autoren von lichttechnischen Normen verweisen auf deren Werk, für den Fall, dass sich die Leute am Bildschirm geblendet fühlen. Auch ohne jemals es gelesen zu haben. so beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Sache ist aber ernst zu nehmen, weil die Arbeitsstättenverordnung einen blendfreien Bildschirm vorschreibt. Wenn man keinen zu fassen bekommt, ist die Beleuchtung schuld, weil man glaubt, dass die Blendung immer von der Beleuchtung verursacht wird. (§§ 6 Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, § Straftaten und Ordnungswidrigkeiten).

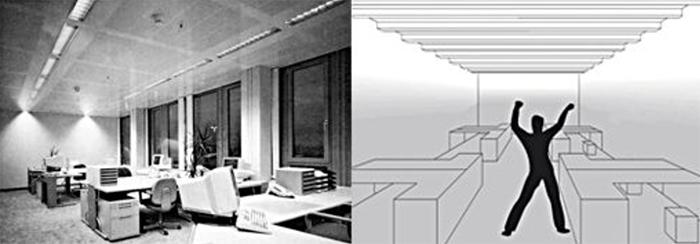

Wenn sich Ihr Lichtplaner nach einer anderen Beschäftigung sucht, wissen Sie warum. Was die Leute bei der Arbeit tun, wenn sie vor lauter Sehleistung nicht mehr arbeiten können, sehen Sie auf den Bildern an der Seite. Die sind nicht aus dem letzten Jahrhundert.

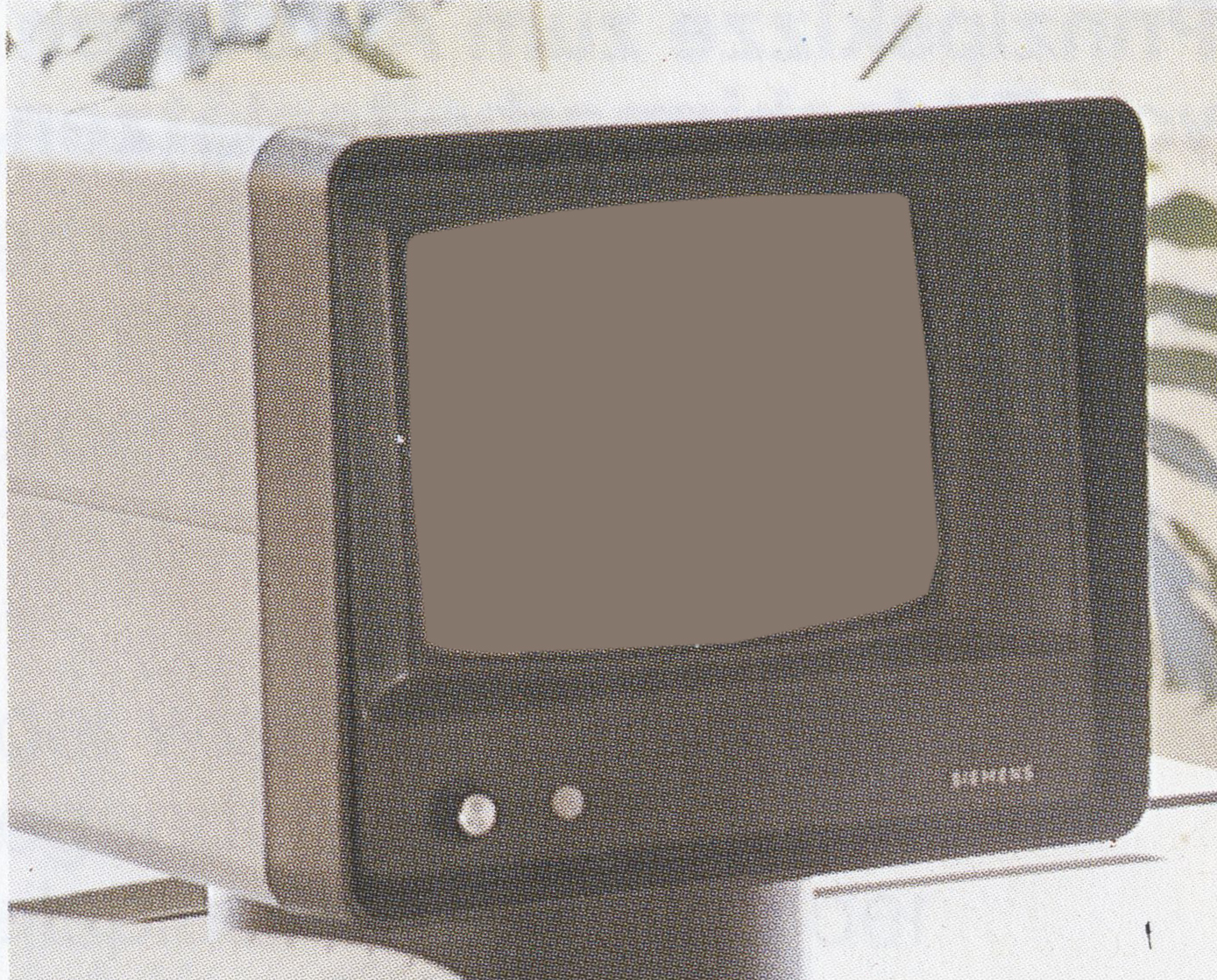

Blendung oder Späte Rache der einäugigen Lösung

Wenn einer heute im Büro sitzt und seinen Blick gegen die Decke schweifen lässt, wird er etwa mit 70% Wahrscheinlichkeit etwas sehen, was eigentlich schon lange nicht mehr da sein durfte, weil als gesundheitsschädlich nachgewiesen. Das sind Leuchten, deren Sinn nur derjenige verstand, der sie auf den Markt brachte. Sie sollten Reflexionen auf den Bildschirmen vermeiden und so dem "Sehkomfort" dienen. Nachgewiesen mit einem Bildschirm, der etwa 1965 entworfen wurde. Der hatte zwar in der Praxis nie Probleme gemacht, weil konstruktiv gut gegen Fremdlicht abgeschirmt. Man brauchte aber ein Objekt für Versuche, die ein Problem aufwerfen sollten. Als der Bildschirm nicht reflektieren wollte, wurde er einfach gekippt. Denn die Leuchte sollte die (Er)Lösung bringen. Was an deutschen Bürodecken heute hängt, ist noch zu einem großen Teil die Nachfolger der damaligen "bildschirmgerecht" entblendeten Leuchte, wenn nicht sie selbst. Denn Beleuchtung wird zum Leidwesen der Hersteller nicht so häufig erneuert. Vielleicht hilft uns die LED, die loszuwerden. Die passt nämlich nicht zu dem Konzept, wonach sie zu stark blendet. Tut aber in der Realität nicht.

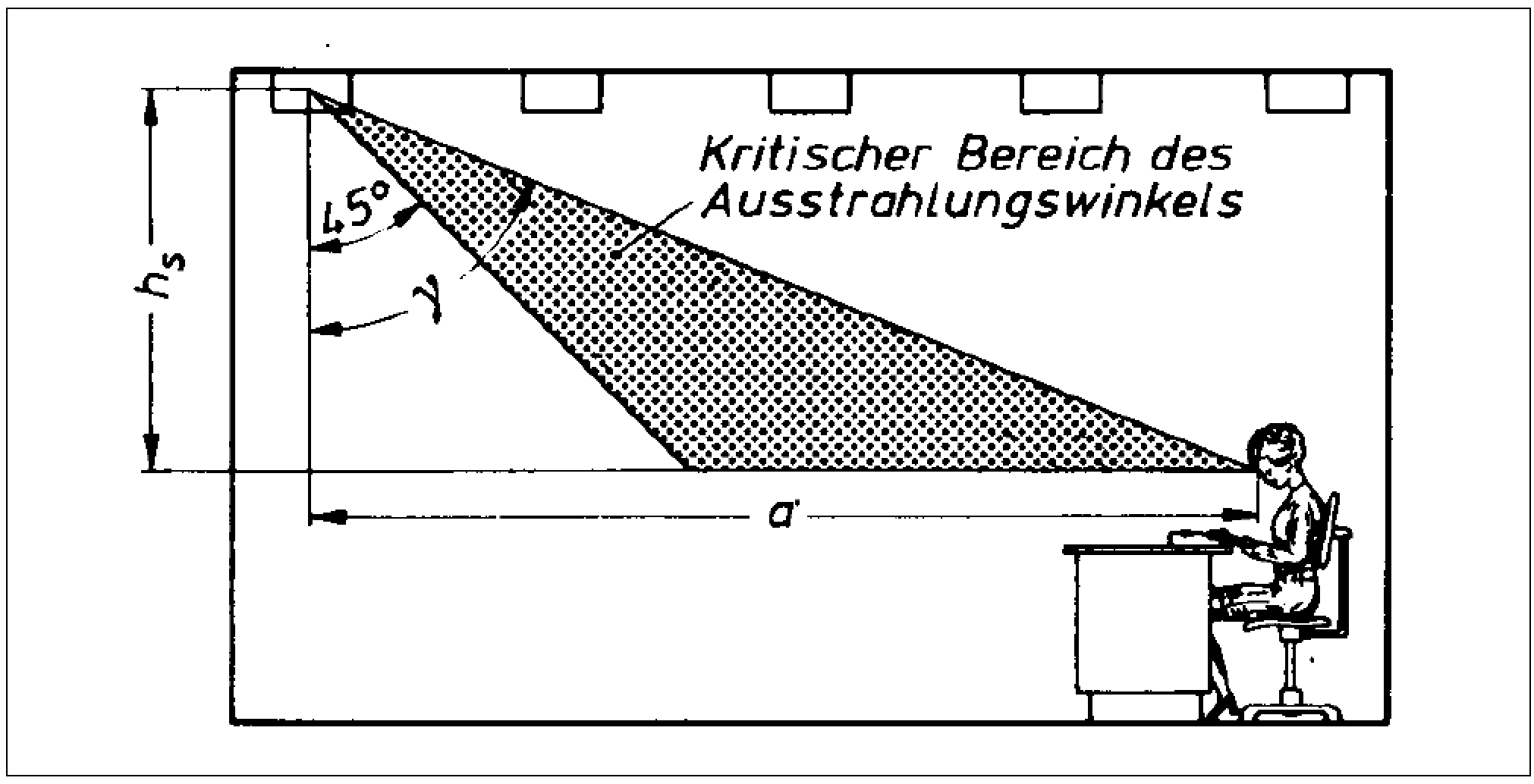

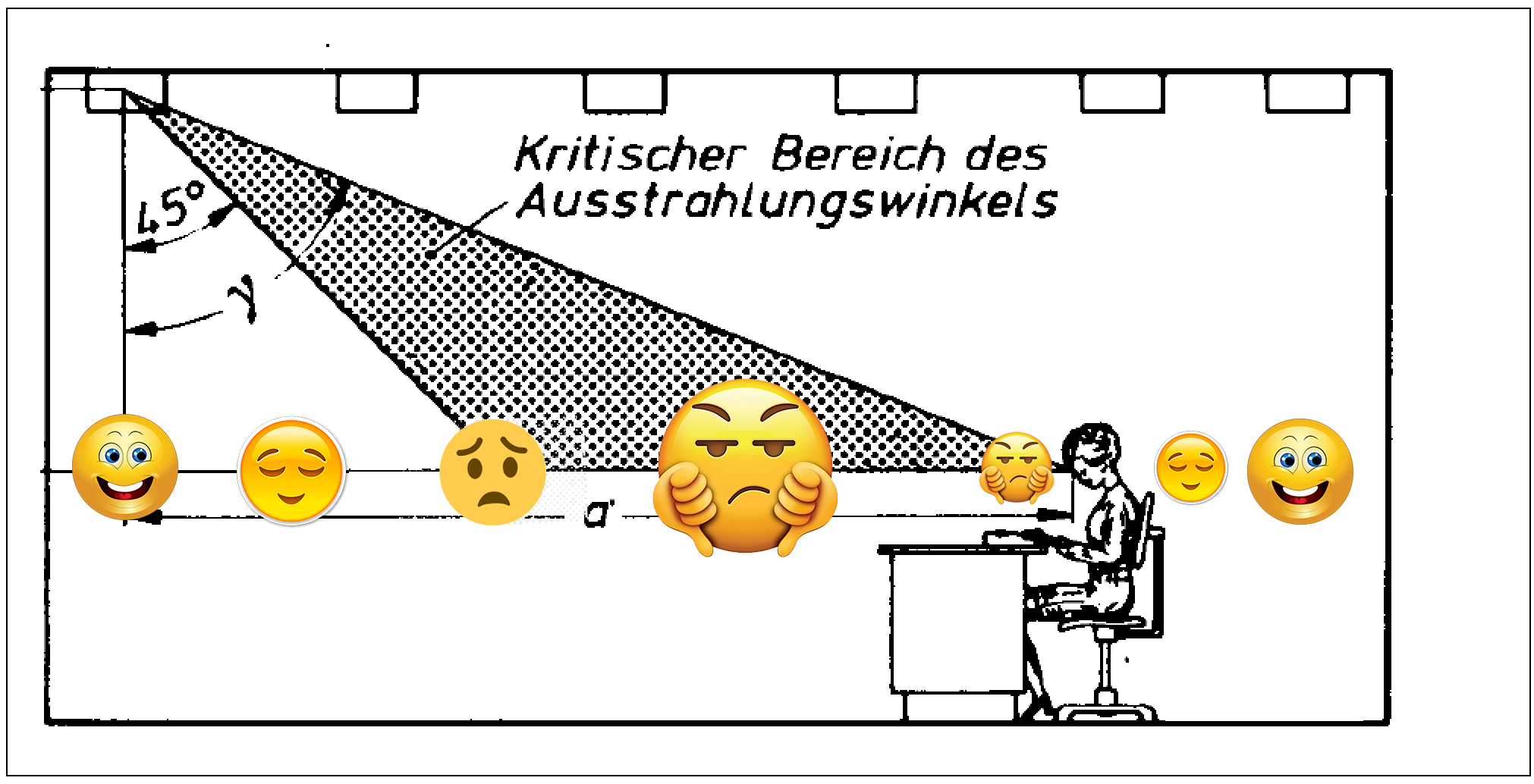

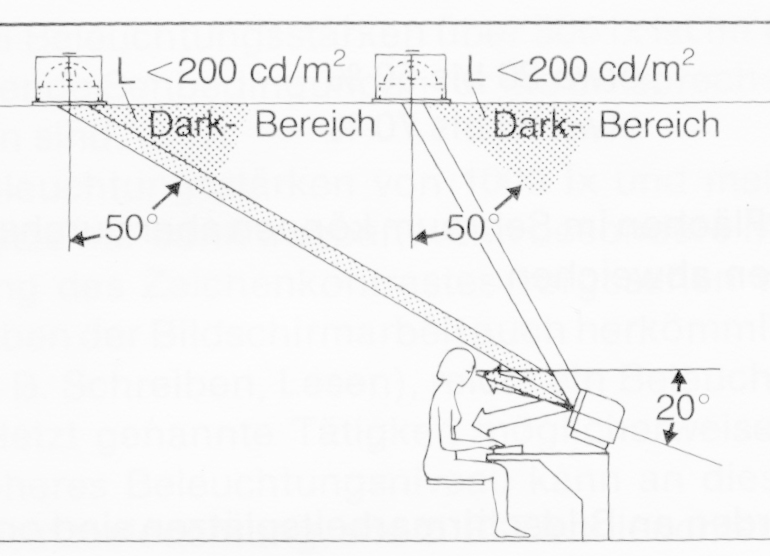

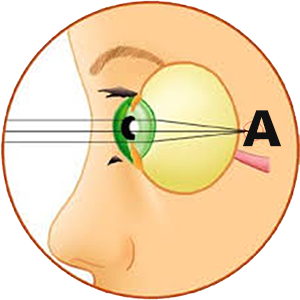

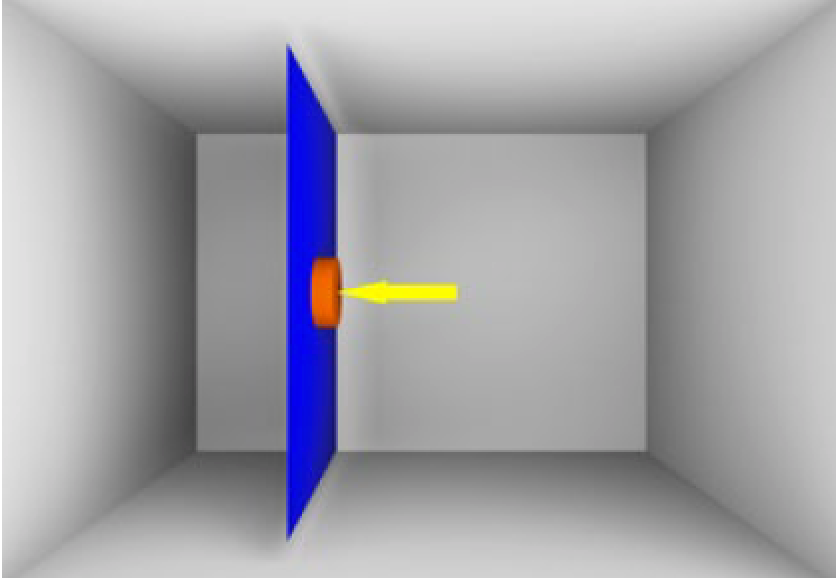

Das Konzept beruhte auf diesem uralten Bild, dessen Sinn kaum jemand versteht, diejenigen eingeschlossen, die es im Lauf der Jahre "modernisiert" haben.

Ich will es kurz erklären. Wer unter der Leuchte sitzt, wird nicht geblendet. Wenn er (eigentlich sie) weiter rechts rückt bis zur grauen Zone, wird er immer noch nicht geblendet. Zwischen dem Beginn der grauen Zone und Ende, wo die Dame platziert ist, ist der kritische Bereich. Dort darf man entweder nicht sitzen, oder die Leuchte darf dort nicht so hell leuchten. Damit es jeder versteht, habe ich das Bild etwas aufgebohrt. Die Emojis zeigen, wie sich die Dame fühlt, wenn sich ihr Kopf an dem Platz befindet, an dem sich das jeweilige Bildchen befindet.

Man kann die Sache auch einfacher erklären: Von 0º bis 45º darf die Leuchte so viel Licht senden, wie sie lustig ist. Ab Gamma - also z.B. 50º - ebenso. Das ist nicht so kritisch.

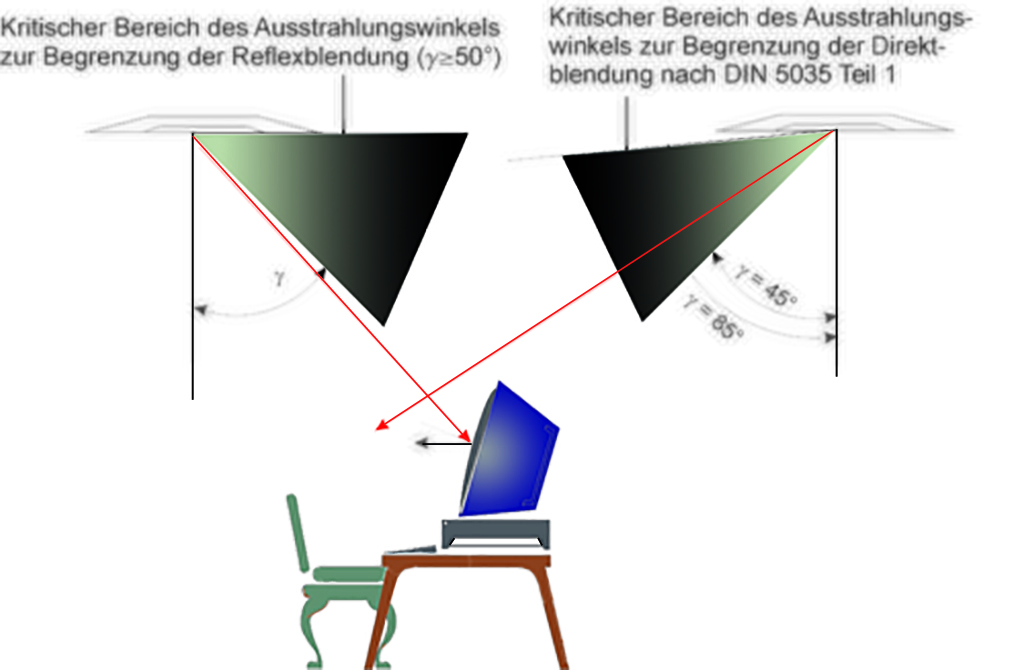

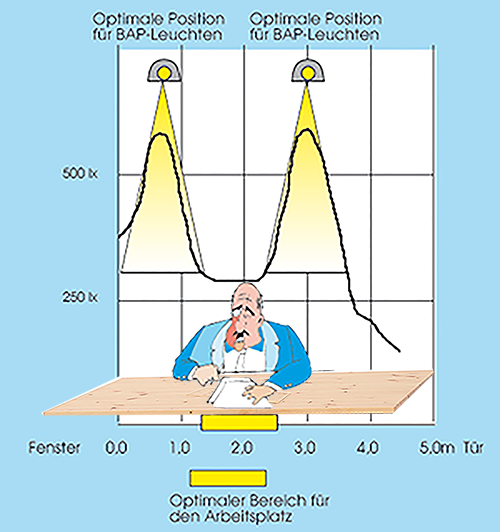

Mit dem Bildschirm am Arbeitsplatz kam nunmehr ein Sehobjekt auf den Tisch, dem solche Leuchten überhaupt nicht schmeckten. So wurde der graue Bereich so eingeschränkt, dass sich die Leuchte an keinem Bildschirm abbilden würde. Theoretisch geht es ja. In den Kinos waren Leuchten, die nie in Richtung Leinwand strahlten, schon immer üblich. In Büros geht es nicht, weil man nie weiß, wo sich das Publikum befindet. So musste die Abstrahlung rundherum begrenzt werden. Dadurch entstand die sog. BAP-Leuchte mit "Gamma" 50º und maximal 200 cd/m2 außerhalb von 50º.

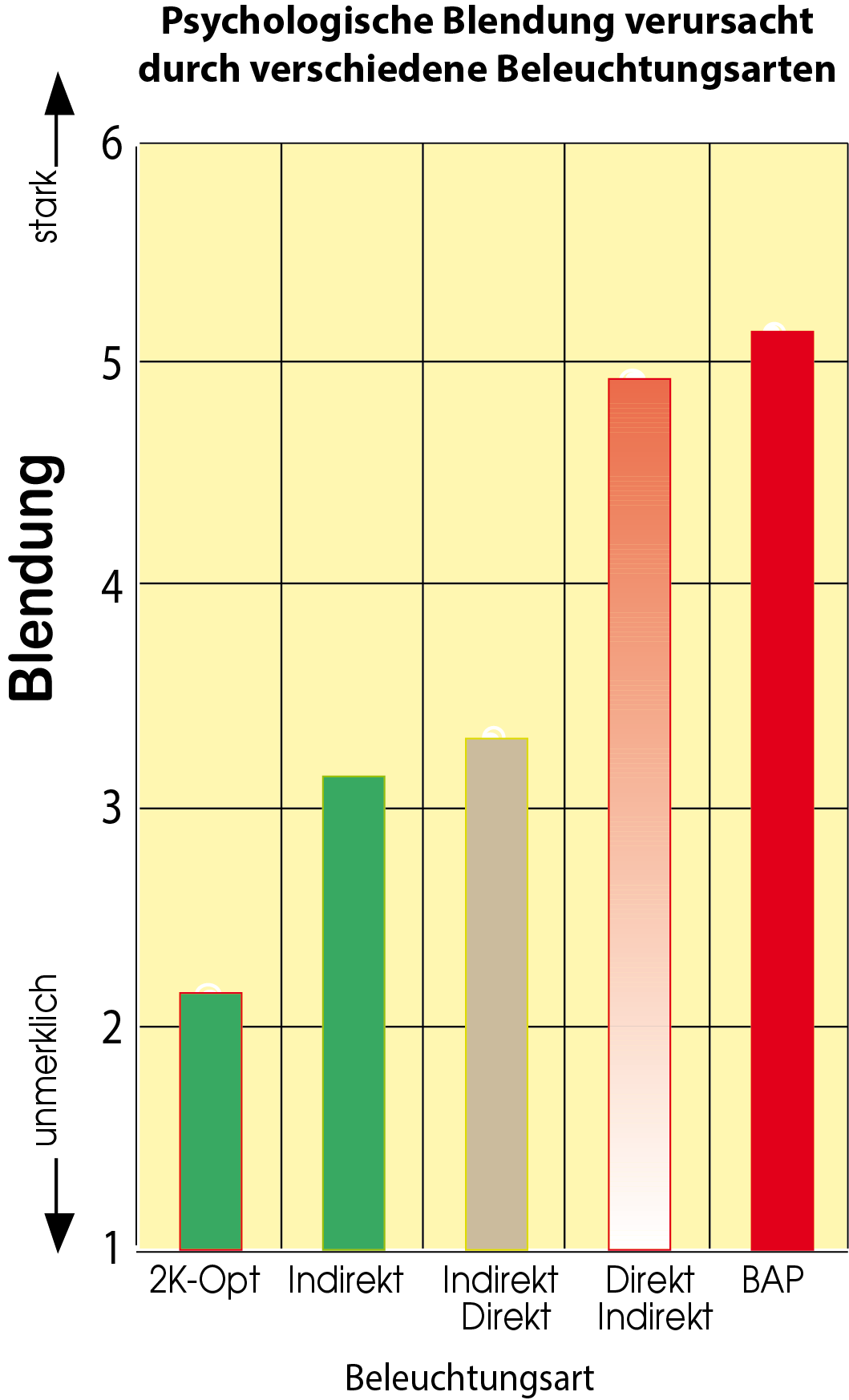

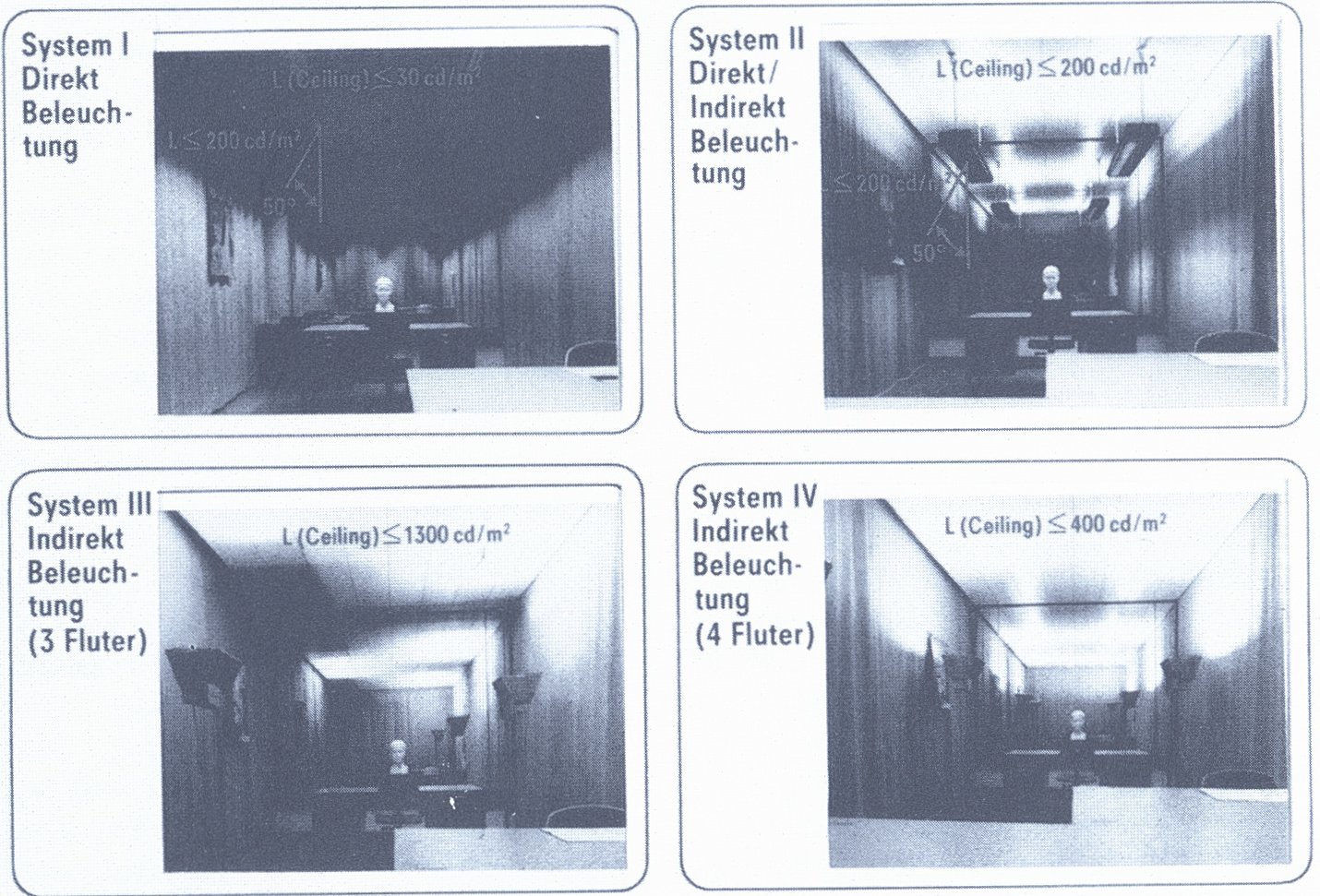

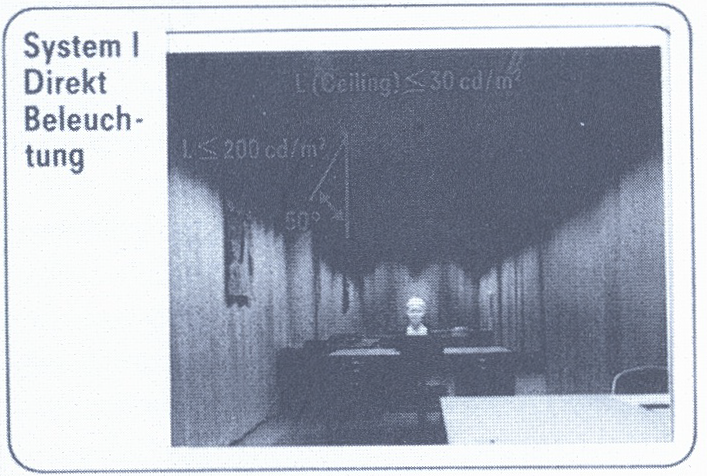

Dadurch dachte man, würden die Leuchten so blendfrei wie noch nie. Weniger Licht seitlich abgestrahlt, weniger Blendung … Dummerweise haben Menschen wenig Ahnung von Lichttechnik und wurden deswegen durch diese Leuchten mehr geblendet als durch jede andere Leuchte, die sich ein Stückchen Decke in deutschen Büros erobern konnte. Die Büros hatten einen echten Höhlenlook bekommen. Man hätte es aber auch während der Untersuchungen sehen können, die zu dieser Leuchte geführt hatten. So sah nämlich der Raum aus, den die Probanden im Labor bevorzugt haben sollen. Ich weiß nur nicht, was die im Tee hatten.

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Diese vier Szenarien wurden Probanden in einem Labor dargeboten. Sie sollten daraus diejenigen wählen, die nach ihrem Empfinden die beste Beleuchtung ergeben würde. Die Bilder stammen aus einem Artikel in einem Buch aus der Feder einer der Projektmitarbeiter. Die hellen Decken wurden abgelehnt. Die Probanden bevorzugten entgegen früherer Vermutungen eine tiefstrahlende Leuchte.

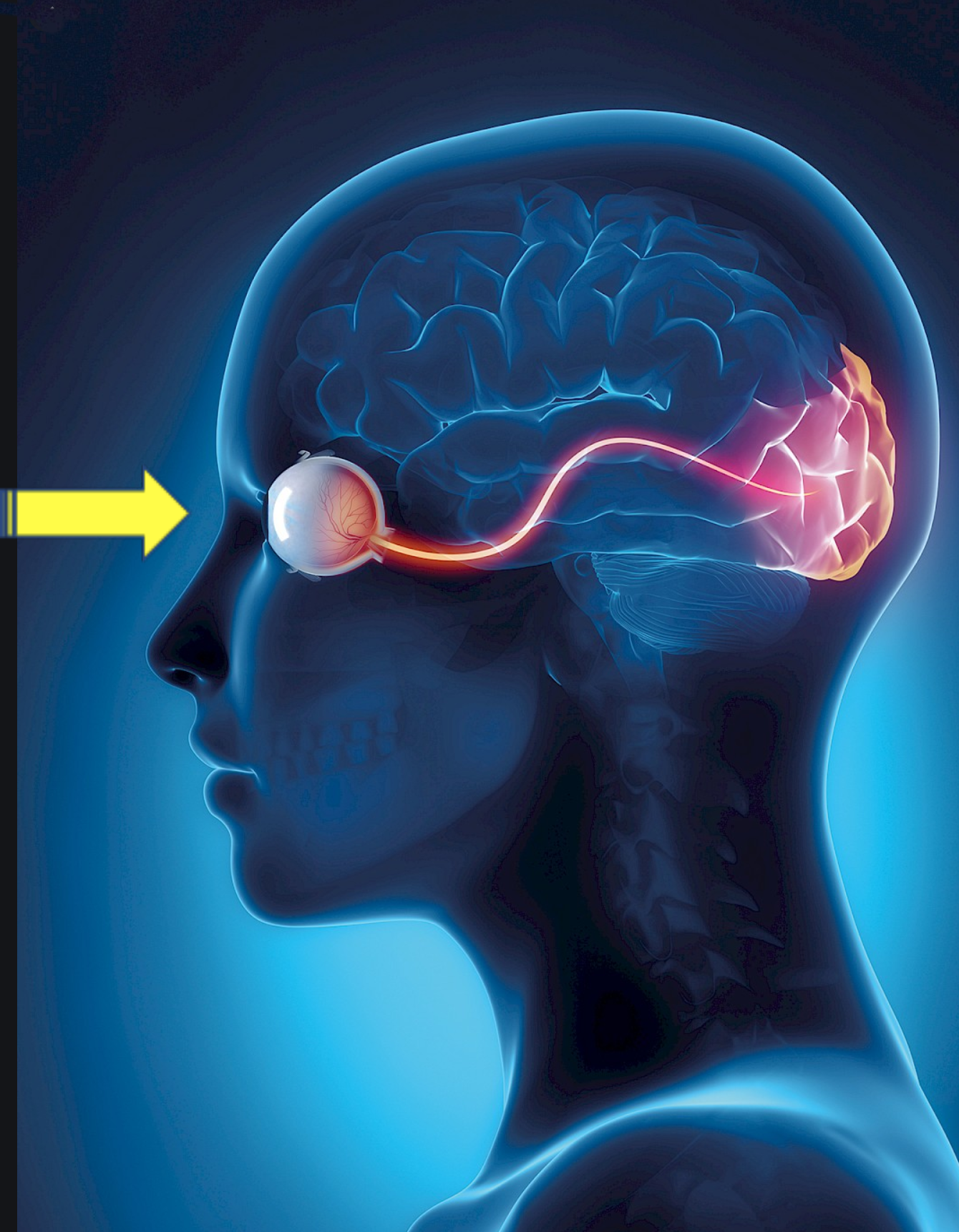

Nun sind paar Jahrzehnte ins Land geflossen, und man weiß, dass Licht nicht nur dem Sehen dient. Es soll der Gesundheit - auch - dienen. Jetzt fallen die Sünden einem auf die Füße. Denn die "gesundheitliche" Wirkung bemisst sich an der Menge des Lichts, das ins Auge geht. Wie kommt aber Licht aus Leuchten, die optimiert sind, damit sie ja keine Bildschirme stören, in die Richtung, in der diese stehen? Mit anderen Worten: Beleuchtungen wurden schon immer auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt. Jetzt ist Vertikalbeleuchtungsstärke gefragt. Laut Einstein kann man die Flugkurve des Lichts biegen. Dazu braucht man große Massen, und die größten Planeten schaffen paar Grad. Wir brauchen Massen, die 90º schaffen! Wie schaffen wir das? Die Lösung, die Leute herausgefunden haben, die sich mit Licht und Gesundheit beschäftigen, sei hier skizziert. Links die Leuchte, die die Bildschirme in Ruhe lässt, rechts die Beleuchtung, die gesund sein soll bzw. kann.

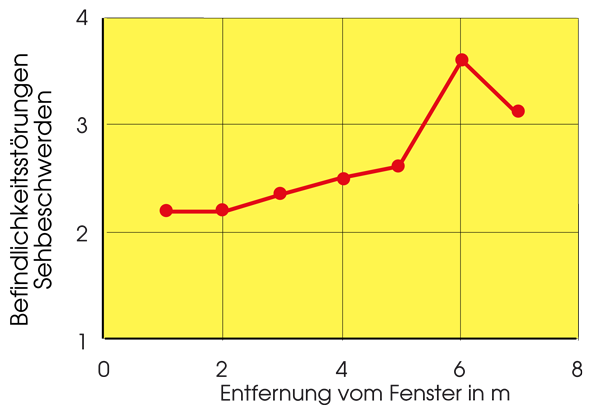

Wie man in anderen Ländern das gesunde Licht ins Auge schaffen soll, ist nicht unser Problem. In Deutschland haben es zwei Männer geschafft, die nicht an Beleuchtung, sondern an den Menschen dachten. Sie wiesen nach, dass der Mensch am Arbeitsplatz die Kommunikation mit der Natur braucht. So ist seit 1975 Gesetz in Deutschland, dass Arbeitsräume eine Sichtverbindung nach draußen haben müssen. Und das durch klare Fenster in Augenhöhe. So kommt das Licht, das der Gesundheit dient, ins Auge.

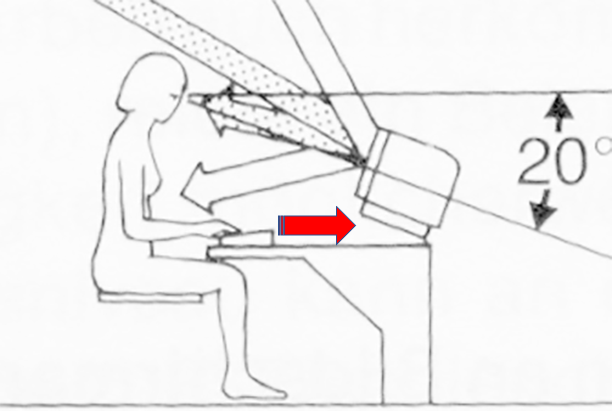

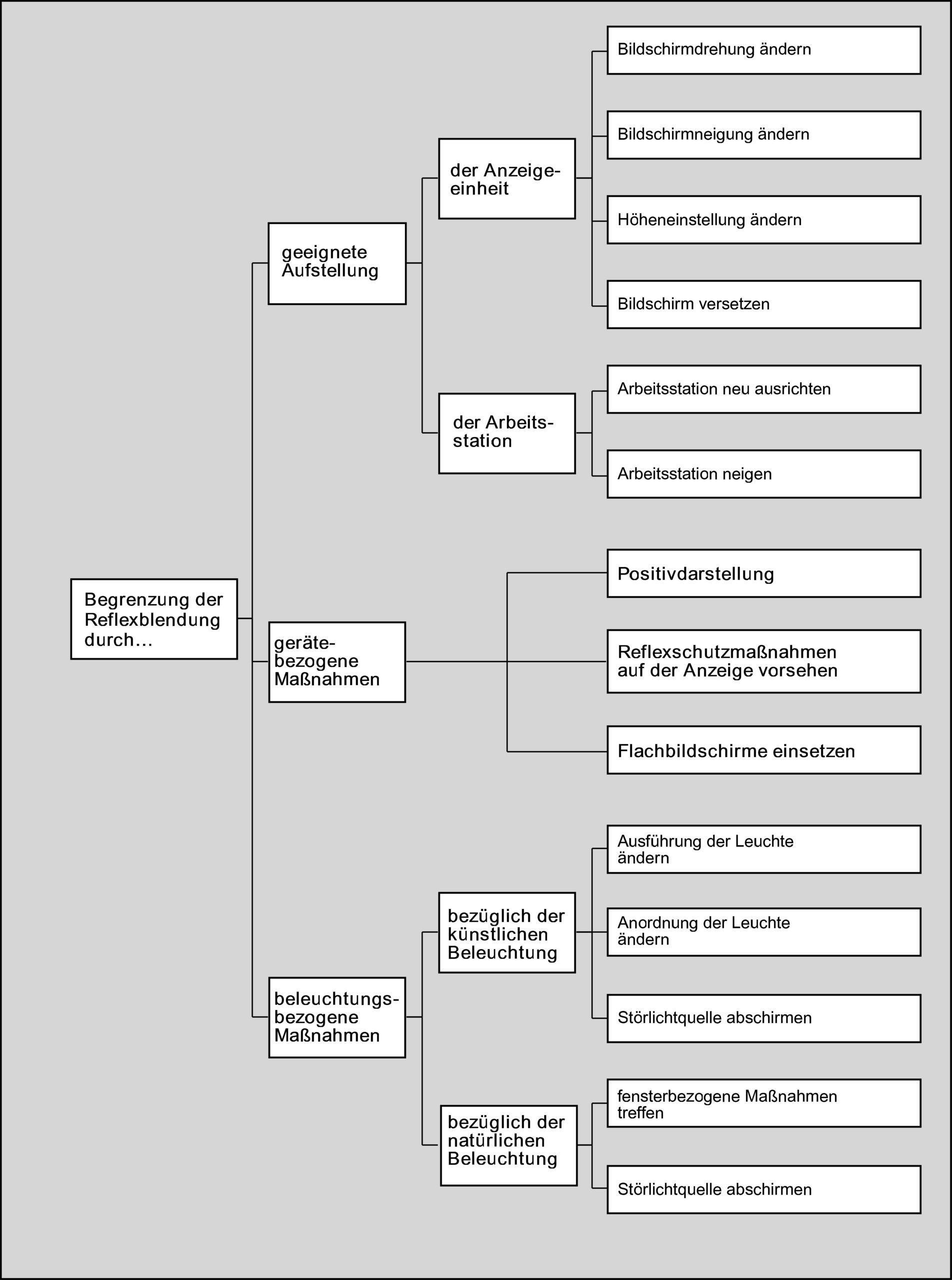

Naturgemäß kann kein Gesetz Bildschirme entspiegeln. Nach den physikalischen Gesetzen geht es aber. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, um Störungen auf dem Bildschirm zu vermeiden, warum um Himmels Willen gerade die Beleuchtung verändern, zumal dies bei Tage eh unwirksam ist? All die Möglichkeiten, die hier abgebildet sind, wurden in den 1980ern in eine internationale Norm eingebracht, die aber die Lichttechniker scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Den heutigen Bildschirmen ist die Beleuchtung ziemlich egal. Sie sind hinreichend robust gegen Fremdlicht. Interessant ist aber, seit wann die so robust sind. Ein gewisser Dr. Bauer aus Dortmund hatte gegen Ende der 1970er Jahre einen Bildschirm entwickelt, der auch bei 8000 lx darauf gut lesbar war. Da in den Büros die Beleuchtung auf einem Bildschirm gerade mal 150 lx ausmacht, war das Gerät also 50 mal robust. Bei üblichen Bildschirmen betrug der Faktor nicht 50, aber 5 reichen auch. Wie man Bildschirme entblendet, wusste man auch in den 1960ern. Warum musste man dennoch eine Beleuchtungslösung entwickeln, die so gut wie niemand brauchte?

Ich erzähle das ein andermal. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass die auf die wundersame Weise entstandene Leuchte, die später sogar Norm wurde, nicht einmal ihre ureigenste Aufgabe ordentlich erfüllte, den Arbeitsplatz zu beleuchten. Ob dies der Fall ist, die ordentliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes, stellte die deutsche Gewerbeaufsicht immer mit einer Messung auf dem Tisch vor der arbeitenden Person fest. Wo denn sonst? Die frisch genormte Beleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes dachte aber nicht daran. Denn sie sollte ja den Bildschirm nicht stören. So strahlte die Leuchte ihr Licht halt woanders hin, wo es nicht störte. Wenn man die Verteilung des Lichts auf dem Tisch maß, kam so eine Verteilung zustande. Also 700 lx am Tischende und 275 lx vor dem Benutzer. Und das meiste Licht landet auf dem Teppich. Das hätte man eigentlich nicht messen müssen. Es war bereits bei der Planung der Leuchte berechenbar. Dennoch rief diese Kurve bei meinen Vorträgen Verwunderung hervor. Und ein Zuhörer sagte: "Warum zeigen Sie denn Produkte von Leuten auf, die nicht richtig planen können?" Sehr dumm … Denn zufällig war gerade dieser Zuhörer der Konstrukteur der von mir untersuchten Leuchte und seine Firma hatte den Planungsauftrag für die Beleuchtung ausgeführt.

Obwohl die Leuchten mit bildschirmgerechter Entblendung sowie ihre vielen Gesinnungsgenossen deutsche Bürodecken noch zieren, gibt es den "Erfinder" davon nicht mehr. Dieser war seinerzeit der Marktführer, hatte seine "Lösung" der gesamten Branche aufgedrängt. Jetzt gibt es die Branche immer noch, weil man sie braucht. Den Erfinder gibt es indes nicht mehr.

Wer noch ein Bisschen Zeit hat kann die "Story einer Beleuchtung, die niemand mag" lesen (hier). Dort wird erzählt, warum für 37% der deutschen Führungskräfte ihr Traumarbeitsplatz nur Tageslicht hat.

Man kann alle Leute einige Zeit

zum Narren halten und einige Leute die ganze Zeit -

aber alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten, das kann man nicht.

Abraham Lincoln

Zum internationalen Tag des Lichts - Wackelpudding als Basis einer Wissenschaft

Einer nicht vermeidbaren Verschwörungstheorie zufolge hat alles, was um uns herum länger Bestand hat, eine wissenschaftliche Basis oder einen Erfahrungshintergrund. So sind angeblich die Tasten auf einer Computertastatur nicht zufällig so komisch verteilt, dass die wichtigsten Buchstaben wie A oder E mit dem falschen Finger (A mit dem linken kleinen Finger) bedient werden. Vielmehr sei die Verteilung auf die Sprache zurückzuführen. Wäre dem so und hätte ein Linguist die Buchstaben über die Tastatur verteilt, hätte er das E (17,40% aller Buchstaben in deutschen Texten) bestimmt nicht dorthin gepackt und das zweithäufigste Zeichen (N 9,78%) ganz woanders. Die Wahrheit ist, dass die Verteilung der Buchstaben auf einer deutschen Computertastatur bedingt ist a) durch die englische Sprache und b) durch die Typenhebelmaschine. Es sollte vermieden werden, dass man beim Tippen häufiger Wörter wie "the" Typenhebelsalat produziert. Der Spuk hätte im 2. Weltkrieg beendet werden können, als die Kugelkopfmaschine erfunden wurde. Wurde aber nicht. So werden wahrscheinlich die Tastaturen unserer Enkelkinder immer noch mit dem Erbe des 19. Jahrhunderts belastet sein.

Einer nicht vermeidbaren Verschwörungstheorie zufolge hat alles, was um uns herum länger Bestand hat, eine wissenschaftliche Basis oder einen Erfahrungshintergrund. So sind angeblich die Tasten auf einer Computertastatur nicht zufällig so komisch verteilt, dass die wichtigsten Buchstaben wie A oder E mit dem falschen Finger (A mit dem linken kleinen Finger) bedient werden. Vielmehr sei die Verteilung auf die Sprache zurückzuführen. Wäre dem so und hätte ein Linguist die Buchstaben über die Tastatur verteilt, hätte er das E (17,40% aller Buchstaben in deutschen Texten) bestimmt nicht dorthin gepackt und das zweithäufigste Zeichen (N 9,78%) ganz woanders. Die Wahrheit ist, dass die Verteilung der Buchstaben auf einer deutschen Computertastatur bedingt ist a) durch die englische Sprache und b) durch die Typenhebelmaschine. Es sollte vermieden werden, dass man beim Tippen häufiger Wörter wie "the" Typenhebelsalat produziert. Der Spuk hätte im 2. Weltkrieg beendet werden können, als die Kugelkopfmaschine erfunden wurde. Wurde aber nicht. So werden wahrscheinlich die Tastaturen unserer Enkelkinder immer noch mit dem Erbe des 19. Jahrhunderts belastet sein.

Nicht so von Laien angenommen wie das obige Beispiel, sondern von hohen Gesellschaften beschworen, werden Empfehlungen zur Beleuchtung wie auch eventuell vorhandene Vorschriften streng auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen gegeben. Richtig so. Denn Licht hat - angeblich - eine sehr hohe Bedeutung für das menschliche Leben.

In Cyberlux hatte ich vor etwa zwei Jahrzehnten einige teilweise sehr alte Erkenntnisse zusammengestellt, die dafür sprachen, dass man möglichst schnell handeln möge, um die Licht-Wissenschaft auf den neuen Nenner zu bringen. Denn einer der Großen dieser Wissenschaft, Prof. Gall, seinerzeit Vorsitzender der Lichttechnischen Gesellschaft Deutschlands, hatte äußerst deutlich gesagt: "Spätestens nach dem Bekanntwerden der spektralen Wirkungskurve der optischen Sensoren für die Steuerung der circadianen Sehbahn im Jahr 2001 ist die Frage nach der Gestaltung der Lampenspektren für Beleuchtungszwecke erneut aktuell geworden. Die Berücksichtigung lediglich der spektralen Hellempfindlichkeitsfunktion V(λ) und der Normspektralwerte wird künftig nicht mehr als Bewertungskriterien in der Beleuchtungstechnik ausreichen."

- Beleuchtung von Arbeitsstätten beeinflusst Gesundheit und Wohlbefinden (Çakir, 1990)

- Licht kann Winterdepression mildern [Lewy AJ, Kern HA, Rosenthal NE, Wehr TA. 1982]

- Licht kann die Dauer und Tiefe sowie Qualität von Schlaf erhöhen [Lack L, Wright H. 1993]

- Licht kann den Schlaf-/Wachrhythmus von Alzheimerpatienten regulieren [Van Someren et al, 1997]

- Licht kann die Leistungsfähigkeit von Nacht- und Schichtarbeitern erhöhen [Boyce et al, 1997, Figueiro et al, 2001]

- Licht kann die Gewichtszunahme von Frühgeborenen verbessern [Miller et al, 1995, Brandon et al, 2002]

- Die Aktivierung des circadianen Systems wird durch ein jüngst entdecktes Wahrnehmungssystem geregelt [Berson et all, 2002, Hattar et al, 2002]

- Licht reguliert den Melatoninpegel [Lewy et al, 1980], von dem nachgewiesen wurde, dass er das Wachstum von Brustkrebs verringert [Dauchy et al, 1999, Blask et al, 1999]

- Licht beeinflusst die Hirnrindenaktivität direkt [Badia et al, 1991]

Der Artikel, der diese Aufzählung enthielt, wurde im Jahr 2002 geschrieben und 2003 in Cyberlux frei verfügbar veröffentlicht, im Jahr 2009 wieder erneut veröffentlicht. Und dann? Die sich für das Licht weltweit allein zuständig fühlende Organisation hat im Jahr 2019 angekündigt, sie will tatsächlich was tun. (hier) Die Ankündigung erfolgte indes 70 Jahre nach der ersten Veröffentlichung mit dem Titel "Über die Bedeutung des Lichts für die Lebensvorgänge"

Was wird denn künftig anders gesehen als so etwa seit 1924? Wenn man böse ist, wird man sagen, nichts Neues. Denn die wesentliche Grundlage der gesamten Lichttechnik, die Definition von "Licht" bleibt. Dabei hatte ich 2003 den Artikel "Warum wir ein neues Bewertungssystem für die Strahlung und das Licht benötigen" geschrieben, um die Frage zu klären: "Wer bestimmt, was „Licht“ ist?" Eine sich seltsam anmutende Frage, da wir alle wissen, was Licht ist. Oder? In Wirklichkeit wissen wir zwar sehr viel über Licht, jedoch auch nicht näherungsweise auf welchem Wege Licht gemessen und bewertet wird und warum. Solches Wissen ist nur den „Fachleuten“ zugänglich. Aber auch denen ist fast nie bewusst, wovon sie reden. Denn so ist Licht seit etwa einem Jahrhundert definiert: "Licht ist sichtbare Strahlung" Und was sichtbar ist, hat die CIE 1924 definiert. Basta. Dummerweise hält sich die Natur nicht an das, was so Ingenieure definiert hatten.

Nach der Definition des Lichts ist Tageslicht folgerichtig "Teil der globalen Strahlung, die eine Sehempfindung hervorrufen kann." Ergo: Es hat noch nie einen Menschen gegeben, der das Tageslicht je erlebt hat. Die kommt nämlich in der Natur nicht vor. Sie kümmert sich nämlich nicht um Definitionen von Elektrikern.

Ob es irgendwelche Auswirkungen hat, dass man das Licht so und nicht anders sehen will? Eine ganz bestimmt: Menschen können ohne UV-Strahlung nicht leben. Und die ist nach CIE kein Licht. Einfach nicht. Zwar reden alle Ärzte von "UV-Licht" oder "Infrarotes Licht" und therapieren fleißig damit. Dennoch bleibt es dabei.

Ob das jemand der CIE melden sollte, dass die seit fast 100 Jahren was Falsches definieren? Braucht man nicht. Das hatte ein berühmter Lichttechniker nämlich schon damals in einem Buch auseinandergenommen.

Das Buch von Luckiesh und Pacini wurde 1926 veröffentlicht und sagte u.a. aus, dass der Ausschluss der UV -Strahlung von der Definition des Lichts sich schädlich auf die Volksgesundheit auswirken werde. Die CIE weiß die Sache also schon seit ihrer Entstehung. Ergo: Die Grundlage der Lichtwissenschaft ist fest wie Wackelpudding.

Allerdings ist eine Abgrenzung des Betrachtungsgegenstandes weder in der Technik noch in der Wissenschaft grundsätzlich falsch. Man tut es, um bestimmte Wirkungen zu kennzeichnen oder zu studieren. So trägt UV z.B. der Sehschärfe nicht bei, also kann man mit der Lichtdefinition der CIE durchaus leben, wenn es um die Sehschärfe geht. Man kann dies auch auf die Sehleistung erweitern. Und um diese geht es bei der Beleuchtung. Oder?

Ein kurzer Satz, und schon drei Fehler. Erstens, um die Sehleistung ging es früher, als es offiziell hieß : "Beleuchtung ist Anwendung des Lichts, um Dinge und Umgebungen sichtbar zu machen." Jetzt heißt es - von allen Experten unbemerkt geändert - "Beleuchtung ist Anwendung des Lichts". Was hat man davon? Wo ist die Aufgabe abgeblieben, die da hieß, Dinge sichtbar machen? Solange man künstliche Beleuchtung betrieb, also seit der Erfindung des Holzscheits, macht man Licht, damit man was sieht. Jetzt nicht mehr.

Kommen wir zum zweiten Fehler in dem kurzen Satz. Man weiß seit langem, dass Sehleistung allein nicht glücklich macht. Die Beleuchtung soll die Umgebung auch in ein nettes Licht tauchen. Daher war den deutschen Lichttechnikern Sehleistung nie genug. Sie wollten auch die Umgebung berücksichtigt sehen. Das hat sich ein Ausschuss zum Ziel gewählt, der Normen für Europa macht. Man bestimmt für jeden Arbeitsplatz, für den es einen Namen gibt, z.B. "Zentraler Korridor der Logistik (starker Verkehr)" die Beleuchtungsstärke, deren Gleichmäßigkeit, Farbwiedergabe, zulässige Blendung, zylindrische Beleuchtungsstärke, mittlere Beleuchtungsstärke an der Wand und an der Decke, und dient so den "Anforderungen an den Sehkomfort und die Sehleistung von Personen mit normalen oder auf normal korrigiertem Sehvermögen entsprechen" . Die Aufzählung der Arbeitsplätze füllt 42 Seiten. Und die wollen mit wissenschaftlicher Methodik gefüllt werden.

Fangen wir mit der Sehleistung an. Was ist das? So steht es in der Norm definiert: Sehleistung - Leistung des visuellen Systems. Wer hätte das gedacht? Und Sehkomfort? Subjektives Wohlbefinden. Man leitet aus diesen beiden Begriffen Anforderungen für alle Europäer an ihre Arbeitsumgebung ab. Und wie kommt man zu den vielen Zahlenwerten? Beispielsweise kommt die Zahl 500 466 Mal vor. Man muss also fast 500 unterschiedliche Arbeitsplätze unter die Lupe genommen haben und dabei "Leistung des visuellen Systems" zu Grunde gelegt.

Da man aber gleichzeitig Subjektives Wohlbefinden berücksichtigen muss, muss etwa 500 Mal sowohl danach als auch nach Leistung des visuellen Systems der Wert 500 Lux herausgekommen sein. Ein Zufall aber auch.

Halten wir fest: Es geht nicht um Sehleistung. Wenn es darum ginge, hätte man sich dafür eine bessere Definition ausgedacht. Außerdem ist die Realität noch viel komplizierter, Denn die 500 x 500 Lux ergeben sich nicht allein aus Sehleistung und Sehkomfort: Die Norm führt etwas mehr an:

"Die Werte gelten für übliche Sehbedingungen und berücksichtigen die folgenden Faktoren: — psychophysiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden; — Anforderungen an Sehaufgaben; — visuelle Ergonomie; — praktische Erfahrung; — Beitrag zur Betriebssicherheit; — Wirtschaftlichkeit." Das scheint echt solide Ingenieurarbeit zu sein, aus so vielen Faktoren für übliche Sehbedingungen 500 x 500 Lux zu ermitteln.

Jetzt noch schnell zu dem dritten Fehler in dem Satz, der da besagt, dass Beleuchtung der Sehleistung diene. Die Lichttechnik hat entdeckt, dass die Beleuchtung das gesamte Leben des Menschen beeinflusse und damit auch seine Sicherheit und Gesundheit. Die Vorstellung ist so neu nicht, aber mancher Held der Geschichte wie Columbus wurde auch als Entdecker gefeiert, dafür dass er nach vielen Tausend Jahren in 1492 ein Land gefunden hat, auf dem ca. 100 Millionen Menschen lebten. Es kommt halt auf das Marketing an. Künftig soll alles so bleiben wie es seit 100 Jahren geregelt wurde. Die Beleuchtung soll zusätzlich der Gesundheit dienen. Und das geschieht bestimmt auf felsenfester Basisi der Wissenschaft.

Eine neue Welle lichttechnischer Normen rollt an

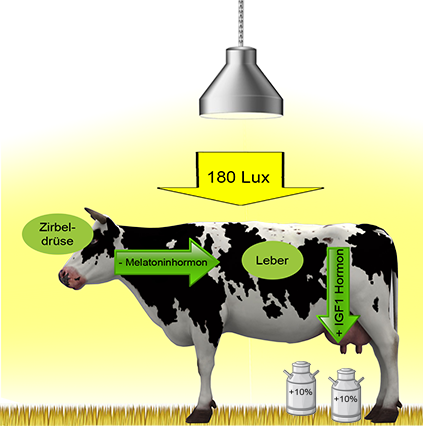

Die Entdeckung eines neuartigen Lichtempfängers im Auge im Jahre 2001 hat nicht nur eine Lawine neuer Publikationen ausgelöst, die sich mit nicht-visuellen Wirkungen von Licht - auf den Menschen - beschäftigen. Die Wirkungen aufs Gemüse (hier) und Puten (hier) waren schon lange bekannt und werden in der Landwirtschaft und Viehzucht, ich meine Kleinviehzucht, ausgiebig ausgenutzt. So werden Hühner im künstlich abgekürzten Tag gehalten und legen so mehr Eier pro Zeiteinheit. Das Huhn lebt also in seiner Körperzeit und das ist vorteilhaft. Für den Massentierhalter. Dass die Hühner dann schneller sterben - dazu darf man Boris Palmer, den Bürgermeister von Tübingen, sprechen lassen. Er hatte gesagt, wir würden Menschen retten, die in einem halben Jahr sowieso sterben. Also wozu Hühner retten, die eh bald im Suppentopf landen? Menschen machen zwar Mist, sind aber deswegen noch lange nicht Kleinvieh. Seit 1920 versucht ein Heer von Forschern, ihre Leistung mit Licht zu erhöhen.

Jetzt jagt ein internationaler Ausschuss nach Argumenten, die die Beleuchtung in einem neuen Licht erscheinen lassen: vorteilhaft und sicher. Das ist sicher vorteilhaft, fragt sich aber für wen? Ein Blick auf die Teilnehmerlisten entsprechender Arbeitskreise hilft da umgemein. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kommen von Herstellerfirmen. Die wollen nun ein integratives Licht erfinden, das physiologisch oder psychologisch vorteilhaft für Menschen ist.

Also Schluss mit Ideen wie die psychologische Blendung, wonach eine Beleuchtung gut genug ist, wenn sie nicht mehr als 53% der Leute stört (= UGR 19, gut genug für die meisten Büroarbeitsplätze). Es gibt zwar Leuchten, die definitionsgemäß nur 0% stören, das ist aber zu einfach für die Industrie. Was können das für Argumente sein? Z.B. so ein Licht:

- Es hilft gegen Depressionen und Melancholie

- Verbessert die Arbeitskonzentration, z.B. Verringerung der Ablenkung,

- Verbessert der Schulleistung

- Steigert die Arbeitseffizienz, reduziert den Cortisol (Stresshormon) Spiegel

- Steigert die Umsätze im Laden, durch längeres Verweilen im Verkaufsräumen

- Schützt die Sehkraft, reduziert die Augenermüdung

- Beugt bei Hautallergie vor

So doch nicht. Das ist Tageslicht. Davon können nur Engel leben.

Also suchen wir nach was Besserem. Integratives Licht kann "academic performance" erhöhen, sagt der Ausschuss. Was academic performance sein könnte, steht da nicht drin. Es muss aber was tierisch Ernstes sein. Denn es gäbe dazu nur Beweise aus Tierexperimenten, jedoch nicht aus Experimenten mit Menschen. So steht es in einem offiziellen Papier.

Hier ist etwas Vorteilhaftes: "Lichtexposition unterhalb festgelegter Grenzwerte beseitigt jegliches Risiko einer Verletzung oder Störung." Nicht schlecht die Idee. Werden dann alle Lichtnormen abgeschafft, die nur Mindestwerte vorgeben? Und die ausdrücklich keine Grenze nach oben nennen?

"Zuviel Licht zur falschen Zeit für die falsche Tätigkeit oder falsche Person kann schädlich sein." Echt wahr, z.B. wenn ein Konstrukteur am CAD Bildschirm zu viel Licht hat, hat er zu viel vom Licht. Wird die Norm abgeschafft, die jedem Konstrukteur mindestens 1500 lx auf seinem Bildschirm garantiert? (hier). (Anm.:Die Norm wird nicht abgeschafft, weil der Obmann des Ausschusses, aus dem diese Zahl stammt, auch der Obmann des Ausschusses ist, der diese Perlen produziert.)

Um vorteilhaft zu sein, "kann es erforderlich sein, für unterschiedliche Altersgruppen unterschiedliche Belichtungen vorzusehen". Mein Wort seit Jahren! Ich wusste schon immer, dass die Alten einpennen, weil sie zu wenig "blaues" Licht abbekommen. Jetzt soll ihr Defizit wegen unterschiedlicher Lichttransmission der Augen durch unterschiedliche Bestrahlung ausgeglichen werden.

Es gibt aber ein Lichtzeichen, das besagt, dass diese Norm nie in Aktion treten wird. Denn sie besagt, dass eine Beleuchtung nur dann vorteilhaft kann sein, wenn sie nicht durch den Lichtplaner geplant wird, sondern durch einen multidisziplinäres Team unter Einschluss von Arbeitsschutzbehörden, Psychologen und anderen. Die Angestellten (kein Übersetzungsfehler!) können, wenn sie die Kontrolle über die Beleuchtung bekommen, ohne dass sie in die eingebaute Beleuchtungsinstallation eingeführt worden sind, diese unvorteilhaft benutzen. Daher müssen Massnahmen zur angemessenen Einführung und Warnung getroffen werden, wenn persönliche Einflussnahme möglich gemacht wird. Ob das bedeutet, dass jeder Lichtschalter nach einer Schulung aller Mitarbeiter eingebaut werden darf und immer darüber steht "Vorsicht! Unachtsames Schalten kann gefährlich sein!"?

Was aber eine wichtige Empfehlung bedeutet, weiß jeder: "WICHTIG - Alle vorteilhaften Auswirkungen von integrativer Beleuchtung sind nur dann erzielbar, wenn sie ordnungsgemäß und individuell geplant wird und für die jeweilige Planungsaufgabe durch qualifizierte Fachleute angepasst wird." Der Satz ist etwas verunglückt, will aber sagen, dass nur qualifizierte Fachplaner Beleuchtung planen dürfen. Wer will dagegen sprechen? Niemand! Ist sehr vernünftig. Die Lichtplaner und ihre Lobby kämpfen seit Jahrzehnten dafür - ich übrigens noch länger, weil ich das Versagen schlechter Beleuchtung eher als Folge mangelhafter Planung verstehe. Wo liegt also das Problem?

Das ganz schlichte Problem ist, dass nur etwa 5% großer Bauvorhaben einen Lichtplaner beschäftigen. Die größten Sünder, die dafür verantwortlich sind, sind aber nicht die Feinde der Lichttechnik, sondern die Vertriebsmechanismen der lichttechnischen Industrie. Mehr als 90% der Leuchten finden ihren Weg in die Decke von Arbeitsstätten über den Elektrogroßhandel. Wenn man noch tiefer gräbt, landet man bei der HOAI (hier). Ausgeschrieben Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen! Da kommt der Lichtplaner, so er denn überhaupt vorkommt, ganz schlecht weg. Wenn er dann auch noch "gesundheitsgerecht" integrative Beleuchtung planen soll, dann gute Nacht.

Schweizer Träume

Hungriger Bär tanzt nicht

Heute bekam ich das Messeheft von Licht 2020 - L + B 2020, Opfer eines Virus, findet zwar nicht statt. Die Druckmaschine konnte wohl nicht gestoppt werden. Der bemerkenswerte Beitrag betrifft nicht LED, Hauptprodukt der Lichttechnik seit 20 Jahren, sondern das Tageslicht. Darin verlangt ein Professor von der Hochschule Luzern, Björn Schrader, das Tageslicht müsse eine Lobby finden.

Schön dass das Tageslicht hier in den Vordergrund geschoben wird. Und vor allem sachlich begründet. Bloß … das Tageslicht kann sich keine Lobby aussuchen. Es müsste vielmehr von einer Lobby gefunden werden. So um das Jahr 1995 war es so weit. Die EU machte ordentlich viel Geld locker, um "Tageslichttechnologien" - was das immer sein mag - zu fördern und zu entwickeln. Das Programm lief unter der Rubrik Energieeffzienz. Es gab viele Forschungsprogramme, Tageslichttechniken wurden klassifiziert, entwickelt, evaluiert. In Kloster Banz gab es ein Symposium "Innovative Lichttechnik in Gebäuden", veranstaltet von OTTI (Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut). Dort wurde viel innovative Tageslichttechnik präsentiert. Und die Mitveranstalter konnten sich sehen lassen: "die lichttechnischen Gesellschaften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, der Bund Deutscher Architekten (BDA) und die Architektenkammern von Bayern, Baden-Württemberg und Tirol/Vorarlberg, für die fachliche Gesamtleitung zeichnet Prof. Dr.-Ing. Heinrich Kramer verantwortlich." (Ankündigung zu der Tagung in 2004). Mit dem 13. Symposium in 2007 kam das Ende. Zehn weitere Jahre danach war auch OTTI Geschichte. Innovative Lichttechnik findet ohne OTTI statt. Ob sie auch ohne Tageslicht stattfindet, kann ich nicht sagen.

Wohl sagen kann ich, dass die als Innovation verkaufte Energieeffizienz zu Gebäuden fast ohne Tageslicht führt. War zwar nie beabsichtigt. Prof. Schrader führt aber an, dass bestimmte Vorgaben wie "Fensterfläche eines Raumes muss mindestens 10% der Grundfläche entsprechen" (s. deutsche LBO)" nicht die Tageslichtversorgung sicherstellen, weil auch Fenster mit schwarzer Folie (Transmissionsgrad 5%) als solche gelten. Er führt an, dass argumentiert wird, dass niemand auf solche Schnapsideen käme. Dass es dennoch Sonnenschutzgläser mit einem Transmissionsgrad unter 30% eingesetzt würden. Dass die Größe eines Fensters allein eine Versorgung mit Tageslicht sicherstellen kann, kann jeder erleben, der ein Bäumchen vor seinem Haus pflanzt. Dieses, das Bäumchen, lebt vom Tageslicht, und er ist irgend wann kein Bäumchen mehr.

Zuerst zur Schnapsidee: Solche Folien gibt es seit etwa 40 Jahren. Ich sollte sie vor 30 Jahren begutachten. Der Hersteller wollte ein Gutachten auf dem Papier auf der Basis von Labormessungen. Als ich einen echten Raum mit einer solchen Folie sehen wollte, sagte er ab. Die Schnapsidee wurde auch nicht etwa unter dem Einfluss einer Flüssigkeit mit dem Namen erfunden. Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden, einer war später der oberste Arbeitschützer von Schweden, fanden 1974, dass Bildschirme schlecht lesbar seien. Das stimmte, sie waren schlecht und unlesbar. Ergo? Man solle die Räume abdunkeln.

Das habe ich tatsächlich in der Praxis untersucht. Siehe da … Menschen mit Arbeitsplätzen an Südfenstern ohne Vorhänge und mit Bildschirmen, die kaum lesbar sind, arbeiten genauso effizient wie andere in wohl geschützten Innenräumen ohne jegliche Blendung. Und – vor Allem – sie fühlen sich wohler.

Das soll nicht etwa Anlass sein, Leute in der Sonne braten zu lassen. Es zeigt lediglich, dass die schlimmsten Bedingungen noch besser sind als die Trennung vom Tageslicht. Was Professor Schrader anführt, ist keine vollständige Trennung, aber fast. Sonnenschutzgläser mit einem Transmissionsgrad unter 30% nehmen ja nicht nur das Licht weg, sondern alles UV und IR.

Wenn einer die beste Schnapsidee sucht, hier ist sie: Energiesparen durch permanente Abdunkelung durch entsprechende Gläser + energiesparende künstliche Beleuchtung mittels LED. Die Therapiekosten wegen mangels gesunder Strahlung nicht eingerechnet. Denn Leute werden davon nicht direkt krank, sondern mittelbar. Das nennt sich Sick Buildings – Gebäude die krank machen.

Dass solche Gebäude äußerst gesund sind, allerdings für Leute, die damit Geld machen, kennt der Professor nicht. Oder ihm sind die nicht eingefallen. Einer dieser Leute gründete einst die Firma Healthy Buildings und machte damit schwer Geld. Vorher musste er aber Angst und Schrecken verbreiten, weltweit. Dazu propagierte er wovor Menschen wie Experten hilflos standen. In manchen Gebäuden fühlen sich Menschen unwohl, krank und müde. Und warum? Die Antwort gab der Chef der Firma selbst. Die unreine Luft. Warum gerade das - in der Kneipe ist die Luft manchmal zum Schneiden. Die Leute fühlen sich trotzdem wohl. Das große Geheimnis: Der Chef war Mikrobiologe und seine Firma verkaufte Luftfilter.

Und was hat das mit Tageslicht zu tun? Erstens, dass sich Leute in Gebäuden unwohl und krank fühlen, hat was mit der circadianen Rhythmik zu tun, bzw. damit, dass Menschen die Wirkung des Tageslichts verwehrt bleibt. Dann kann man in Gebäude Frischluft aus dem Schwarzwald blasen, sie fühlen sich immer noch nicht wohl. Und die Erkenntnis, dass Licht viel mit (Un)Wohlsein zu tun hat, kann zu besseren Gebäuden führen. Immer noch nicht den Bezug zum Tageslicht entdeckt? Da muss man auf den Webseiten von WELL umsehen. Das ist eine Firma, die Zertifikate für "gesunde" Gebäude ausstellt. Sie heißt International WELL Building Institute. Ihr neues Geschäftsfeld ist "Circadian Lighting". (mehr hier). Auf diesem Feld kloppt die sich mit UL (Underwriters Laboratories, eine Prüfgesellschaft für Sicherheit) und IES, die größte lichttechnische Gesellschaft der Welt, natürlich dort wo alles groß ist und noch größer werden muss.

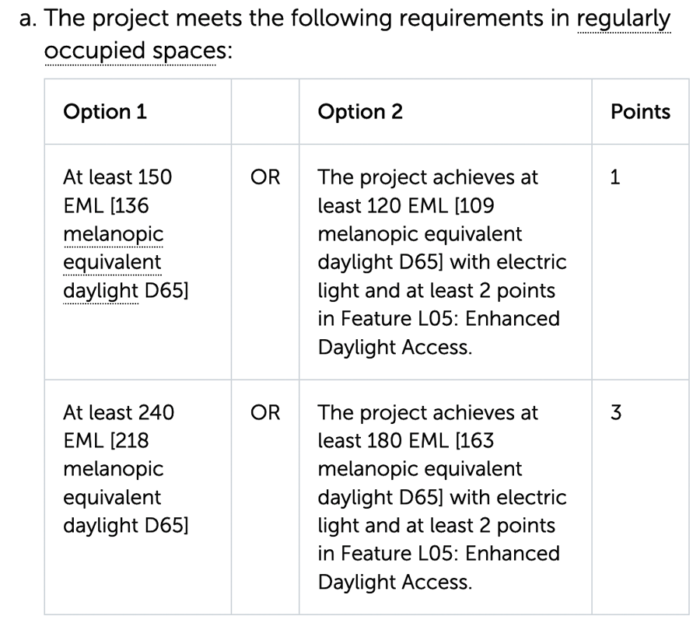

Was muss ein Gebäude nu können, um WELL-mäßig gesund zu sein? Hier die Anforderungen:

Also, es muss 150 EML oder mehr sein. Dann bekommt das Gebäude die Auszeichnung. Was EML sind? Das steht dahinter: 136 melanopic equivalent daylight D65. Und was ist das? Wer das nicht versteht, kann ja die Option nehmen. Das Projekt möge 120 EML mit Kunstlicht erreichen und 2 Punkte für einen verbesserten Zugang zum Tageslicht erhalten. Und was ist das? Egal, man kriegt sowieso nur einen Punkt. Da gucken wir lieber zu der Auszeichnung mit 3 Punkten. Dafür muss es 240 EML geben.

Melanopic equivalent daylight 65 müssen also erbracht werden, damit ein Gebäude ausgezeichnet werden kann. Und wie plant man so ein ausgezeichnetes Gebäude? Das muss man nicht nur dem dümmsten Architekten erklären, sondern allen, die etwas mit Gebäude zu tun haben. Aber Vorsicht, ein Fachseminar zum Thema wie "180 EML oder besser 163?" wird an der Füllung Ihres Geldspeichers kaum was ändern.

Felix Germania! Wir haben in Deutschland ein seit Jahren funktionierendes Auszeichnungssystem (mehr hier), entwickelt vom Bundesbauminister (BNB = Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen). Dort (hier) steht unter "Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit - Visueller Komfort" das:

"Im Rahmen der Bewertungsliste werden die folgenden Teilkriterien beurteilt:

1. Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude (quantitativ)

2. Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze (quantitativ)

3. Sichtverbindung nach außen (quantitativ)

4. Blendfreiheit Tageslicht (qualitativ)

5. Blendfreiheit Kunstlicht (quantitativ)

6. Lichtverteilung (qualitativ)

7. Farbwiedergabe (quantitativ)"

Und das System kommt ohne (Un)Begriffe wie EML aus, deren Messung eh ein Geheimnis von WELL ist. Darin ist auch eine deutsche Spezialität verarbeitet: Sichtverbindung nach außen. Die hängt zwar mit der Beleuchtung zusammen. Hat aber nichts damit zu tun. Wer eine Lobby für das Tageslicht sucht, sollte das BNB aktiv propagieren. Und das System ist so aufgebaut, dass Architekten es verstehen und nutzen können.

Nach so viel Ernstes etwas zum Erheitern. Der deutsche Normal o kann zwar EML nicht messen, aber den Erfolg seiner Energiesparmaßnahmen, sogar minütlich. Dazu braucht er nur ein Smart-Meter und eine Taschenlampe. Es geht garantiert ohne Tageslicht. Man ersetze den Mann im Video durch die eigene Oma (Opa ist genauso gut). Auch der gesunde Menschenverstand braucht endlich eine Lobby. Sehen Sie selbst.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025