Posts Tagged: Bildschirm

Was hat HOAI mit Sehen zu tun?

Ist schon richtig geschrieben, HOAI und nicht AHOI. Gemeint ist die Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen bzw. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Was hat die mit dem Sehen zu tun? Die regelt doch die Entgelte für Architekten- und Ingenieurleistungen, also was der Architekt wie in Rechnung stellt oder stellen darf. Wenn man die Verordnung durchliest, findet man Lichtplanung nicht, Beleuchtung kommt zwar vor, aber nicht an prominenter Stelle. Man muss suchen. (Wer nicht suchen will, kann die betreffende Serie in Licht lesen, allerdings behandelt die die Neufassung von HOAI, gültig seit dem 17.07.2013, dafür aber sehr gründlich).

Früher half §10 Absatz 5 Nummer 6 HOAI. Danach dürfen die Kosten der Beleuchtung in die anrechenbaren Kosten einbezogen werden, wenn der Architekt die Beleuchtung plant oder bei ihrer Beschaffung mitwirkt oder ihre Ausführung oder den Einbau überwacht. Was ist, wenn er nicht mitwirkt? Sehr seltsam. Denn der Architekt ist der Generalist, der ein Gebäude erstellt. Freunde der Lichttechnik behaupten immer wieder, ohne Licht keine Architektur. Wer's nicht glaubt, kann sich selbst ein Bild machen. Bzw. er kann es nicht, weil … kein Bild ohne Licht. Also: der Verantwortliche für das Gesamtwerk Gebäude bekommt nicht immer Geld für eine Leistung, die Feind und Freund gleichermaßen wichtig scheint.

Vor 30 Jahren wollte ich in eine Entwicklung eines Beleuchtungssystems die wichtigsten Macher eines Bürohauses einbinden, nach meiner Erfahrung Organisatoren, die Gebäude (mit)planen und Architekten, die es planen und ausführen. Es sollten jeweils 15 Fachleute beteiligt werden und nach der Delphi Methode in drei Wellen befragt werden. Am Ende sollte ein Workshop mit Leuchtendesignern das Werk vollenden. Dem Auftraggeber war die Sache einen sechsstelligen Betrag Wert. Um genügend Teilnehmer zu bekommen, habe ich jeweils 30 angeschrieben. Bei Organisatoren: Punktlandung! 18 von 30 wollten mitmachen. Bei Architekten: Bruchlandung. Niemand wollte mitmachen. Also schrieb ich 300 Architekten an, die ein Bürohaus gebaut hatten. Bingo: ein Teilnehmer hat sich gemeldet.

Der machte aber nur die erste Welle mit und schied aus. Um die Pleite zu verstehen, fragte ich einen Architekten, der an Licht mehr interessiert war als Lichttechniker selbst. Seine Erklärung: Wir bekommen kein Geld für die Beleuchtung, und wenn wir sie doch (mit)planen, haben wir hinterher nur Ärger. Warum? Das hat einer der bekanntesten Architekten von Deutschland so erklärt: " Als wir begannen, Architektur zu entwerfen und größere Bauten zu realisieren, war uns nicht bewusst, dass die Gestaltung mit künstlichem Licht vornehmlich eine konzeptionelle Frage und keine technische ist. … Ansonsten vertrauten wir den Ingenieuren – zumeist Elektrotechnikern – mit ihren Berechnungen. Diese beschränkten sich – und tun dies auch heute noch – darauf, geforderte Luxzahlen rechnerisch nachzuweisen und dementsprechend Lichtquellen zu verteilen.“ (Meinhard von Gerkan in „Die Gestaltkraft des Lichts in der Architektur“).

HOAI hat offensichtlich verdammt viel mit Sehen zu tun. Wenn man Leuten, die sehr gut über die „Gestaltkraft des Lichts in der Architektur“ Bescheid wissen, nichts oder wenig zahlt, ist auf „Ingenieure“ angewiesen. Dummerweise zahlt man denen auch nicht gerade viel, am besten gar nichts. Ergo: die „Ingenieure“ holen sich das Geld vom Leuchtenhersteller. Fertig ist die Lichtplanung vom Nicht-Lichtplaner.

Der hungrige Bär tanzt nicht.

Orientalische Weisheit

Anm.: Wer wissen will, welche Leistung nicht bezahlt wird, möge die Beiträge in diesem Blog zur Lichtqualität lesen (hier, da und dort, vielleicht auch mal woanders)

Adieau mein kleines Blaulicht!

Was haben wir uns nicht alles erhofft von der Gesundheitswelle in der Lichttechnik! Was vor 30 Jahren milde belächelt wurde, wuchs zu einer wahren Industrie heran, Licht und Gesundheit. Nicht wenige fragen sich, wovon sie früher so gelebt haben? Da wurden auf Kongressen Kataloge von Herstellern von Lampen und Leuchten rezitiert, alle Unzufriedenheit mit Licht auf Nicht-Beachtung von Beleuchtungsnormen erklärt, Doktoranden, die neue Ideen vorbringen wollten, mit leisen Drohungen mit dem Entzug an Liebe durch den Doktorvater diszipliniert. Und dann … Licht beeinflusst Gesundheit! Welch eine Erkenntnis! Dass es die Sonne war, wussten schon die Alten Römer. Vielleicht auch die Assyrer? Egal, jetzt wusste man, dass man mit künstlichem Licht die Gesundheit beeinflussen kann.

Schwubdibus wurde aus Licht Licht mit Blaustich. Die neuen Stars am Himmel, LEDs, haben so ein Licht. Also stellen wir dies eben als positiv heraus und posaunen dies in die Welt hinaus. Was macht blaues Licht? Unterdrückt Melatonin… Also erklären wir genau das zur Gesundheit! Die neu bekannt gewordenen Wirkungen heißen jetzt melanopisch, und alle lichttechnischen Größen müssen auf melanopisch umgestellt werden. Wer nicht verstehen kann, was Ёz,μ bedeutet, soll halt einen neuen Beruf erlernen. Das ist die mittlere melanopische zylindrische Beleuchtungsstärke und ist sehr gesund. Vielleicht. Die Lichttechniker können aber nur über den Ort mitteln. Um gesund zu sein, muss die mittlere melanopische zylindrische Beleuchtungsstärke noch über die Zeit gemittelt werden. Leider bietet kein Alphabet ein E mit Ober- und Unterstrich. Daher kann ich das Ergebnis nicht formelmäßig darstellen. Aber was das bedeutet: Vergessen Sie die alte Lichttechnik, wo man Dinge beleuchtete, um sie sichtbar zu machen. Jetzt zählt, was ins Auge geht. Die nannte man früher Blendung und musste stets vermieden werden. So war seit 125 Jahren Beleuchtung betrieben worden. Jetzt aber machen wir nur noch gesundes Licht!

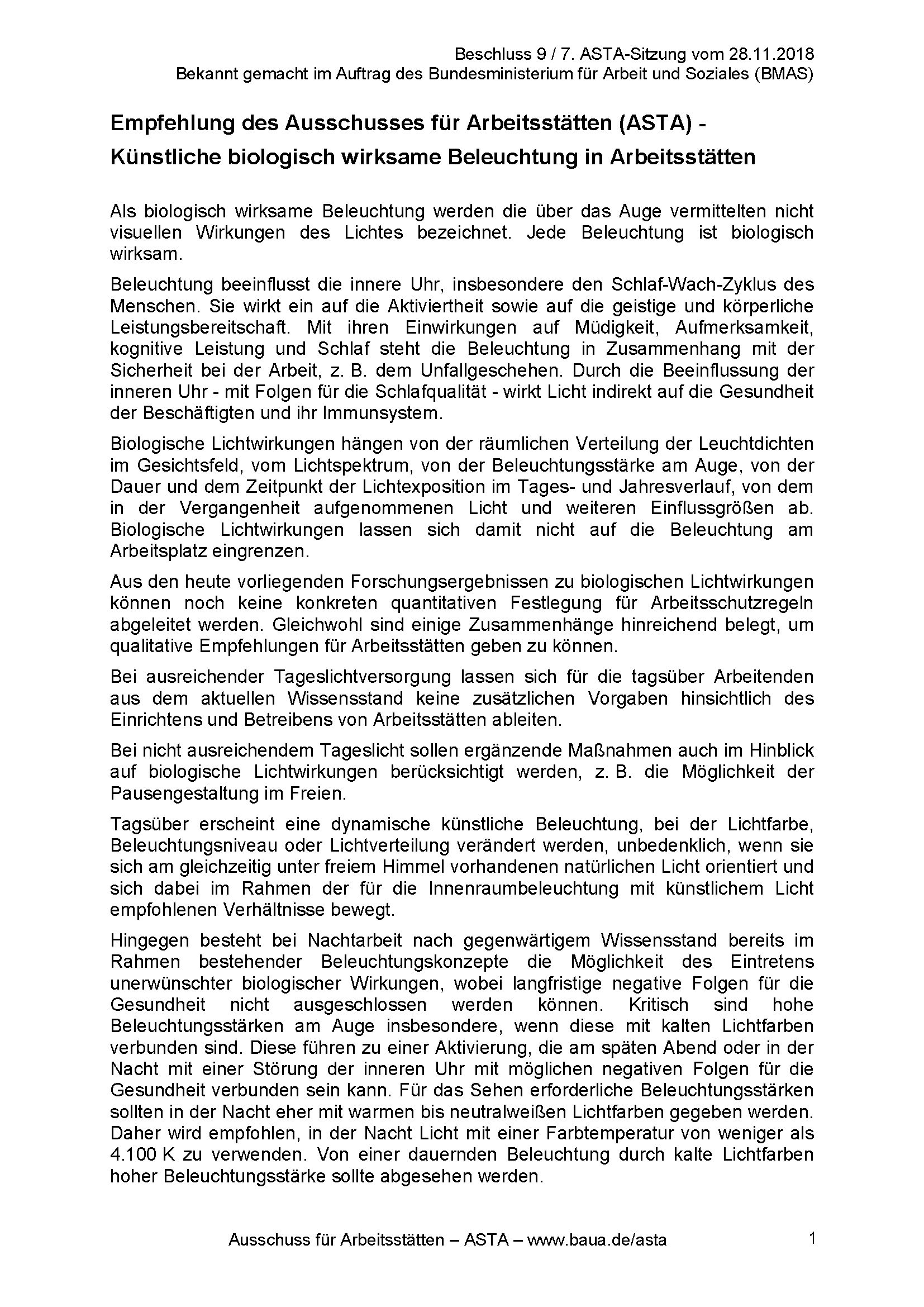

Offensichtlich wurde das Treiben auch höheren Orts erhört. Alles was Rang aber keinen Namen hatte, wollte sich einen machen. Jetzt darf nur noch mit gebremstem Schaum gesundes Licht geprädigt werden. Der ASTA (nicht AStA wie allgemeiner Studierendenausschuss sondern ASTA - Ausschuss für Arbeitsstätten) hat die Notbremse gezogen. Dieser entwickelt und betreut die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) zur Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und müsste eigentlich als erster bestimmen, was gesundes Licht ist. Und so sieht es ASTA heute. Ähnlichkeiten mit dem Ergebnis unseres Forschungsberichts von 1990 sind entweder gewollt oder beabsichtigt (hier):

Earth Hour 2019 - Super Beitrag aus der Lichttechnik

Ein Licht ging gestern nicht um die Welt, sondern eher ein Schatten. Für eine Stunde, angefangen auf Samoa, wurden die Lichter auf prominenten Plätzen abgeschaltet. Damit man das Klima rettet.

Nicht jeder denkt so. Ein sehr bekannter Mensch, sogar der mächtigste auf Erden, glaubt einfach nicht, dass es einen Klimawandel gibt. Vielleicht müsste ein Tornado seine Frisur ordentlich durcheinander bringen, damit er mal anders denkt. In guter Gesellschaft befindet er sich, der Europäischen Lichtbranche ist eine einmalige Innovation gelungen: die Wiederbelebung der 1000 lx-Bewegung aus den 1960ern. Jetzt darf das Licht an europäischen Arbeitsplätzen nicht mehr nie nie unter 500 lx fallen - nein, nie nie unter 1000 lx. Jedenfalls, wenn man tippt, schreibt oder liest. Begründung? Das ist gesund!

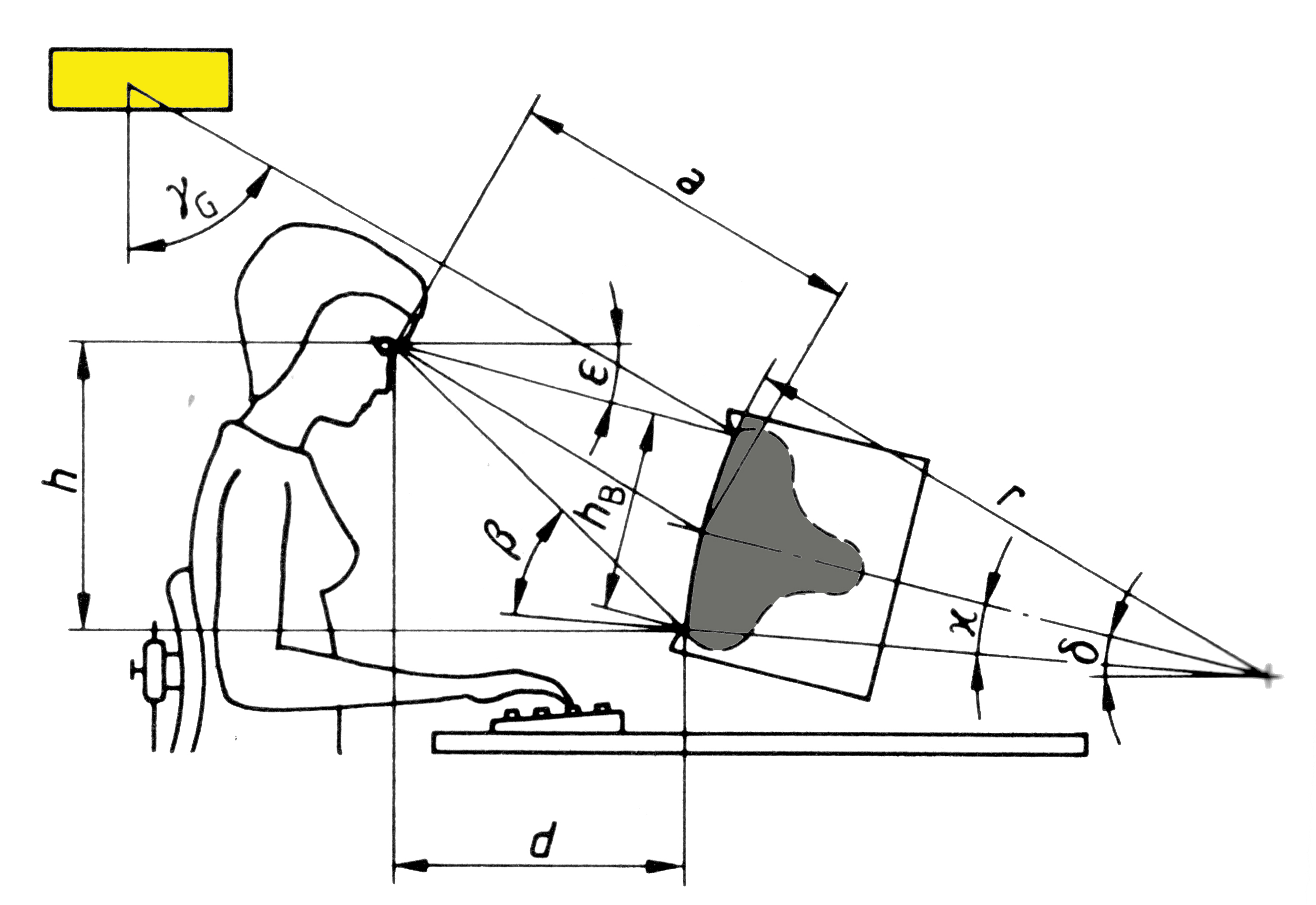

Die neue Größe, die die heilige 500 lx ablöst, ist die neue obere Untergrenze (hier). Man erhöht die Beleuchtungsstärke einfach um 50% oder 100 % - und schon hat man gesundes Licht. Wie gesund? Wenn man in einer Warte eines Kernkraftwerkes die Beleuchtungsstärke so einfach von 300 lx Nennwert (bis 2001) auf 500 lx Wartungswert steigert, dann ist das real 108% mehr, also mehr als das Doppelte. Wenn man dann demnächst auf 1.000 lx geht, ist das ein atemberaubender +216%. Ist doch gesund? Von wegen! Die hatten schon bei 300 lx Probleme mit den Spiegelungen auf ihren Instrumenten und Bildschirmen. Wenn man das Licht nun verdreifacht oder gar vervierfacht, sehen die womöglich gar nichts mehr. Und wenn die Helden in der Warte eines Atomkraftwerks mal nichts sehen …?

Bei manchen Leuten - so scheint's - ist das ganze Jahr Karneval. Doch, wenn wir Aschermittwoch haben, ist die Party aus. So wie gestern Nacht, aber nicht nur für eine Stunde.

P.S.: Wir haben zur Feier des Übergangs von DIN 5035-2 auf EN 12464-1 berechnet, wie viel mehr man an Licht installieren muss, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Bitte die Werte aus der Studie (hier) merken. Wenn die neue Version der Norm erscheint, können Sie die Daten aktualisieren. Da geht Ihnen ein Licht auf.

Leinenzwang für Lichttechniker

In Deutschland wird alles, was durchgehen und Schaden anrichten kann, an die Leine gelegt. Die ganz wilden, die Hengste, sogar an die Kandare. Bei Hunden reicht vorerst eine Leine.

Als ich bei einer Satiresendung von einem Leinenzwang für Politiker hörte, fiel mir sofort die Gilde der Lichttechniker als weiterer Kandidat für’s Anleinen ein. Sie verdient das Prädikat „gefährlich“ in mehrfacher Hinsicht. (Obwohl: ohne die Lichttechniker wäre die Welt wohl eine andere, aber nicht bessere.) Mir fallen gerade folgende Beispiele ein.

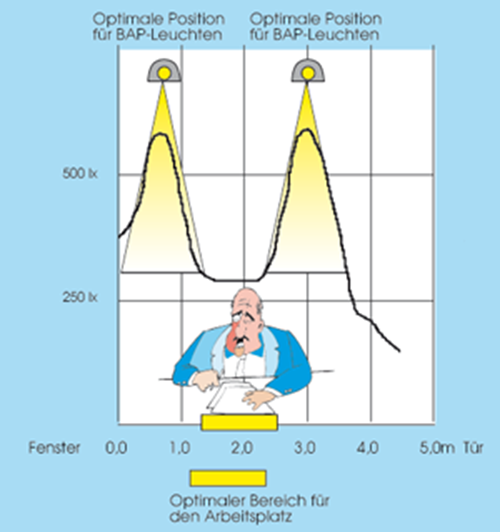

Erfindung der BAP-Leuchte: Eine der wunderbaren Lösungen, für die man lange das Problem suchen musste. Die Leuchte wurde so etwa 1967 erfunden. Mädchenname: Dark light Leuchte (mehr dazu hier). Das geeignete Problem entstand etwa 1977. Eine Studie des Arbeitsministeriums hatte gezeigt, dass Bildschirmbenutzer unter Augenbeschwerden litten. Unter den Ursachen waren auch Spiegelungen auf Bildschirmen zu finden. Schwupdibus wurde die Leuchte zur Bildschirmarbeitsplatzleuchte umgetauft, durch zwei eigens dafür geschaffene Normen (DIN 66234-7 und DIN 5035-7) zum Stand der Technik erklärt und für viel Geld in deutsche Verwaltungen gebracht. Die Studie, die nachwies, dass sie dem Arbeitsschutz widerspricht, erschienen 1990, wird ungern zitiert, aber deren Titel hat sich zum Renner gemausert: Licht und Gesundheit. (letzte Ausgabe hier) Unzählige Kongresse haben unter dem Titel stattgefunden. Es gibt sogar Professuren dafür. Der Titel war wie gemacht für das Marketing für Licht. Präzise gesagt: Er war dafür gemacht. Das weiß ich, weil ich ihn erfunden habe, weil es mich ärgert, das man das Licht unter’n Scheffel stellt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Warum bloß lesen die Leute nur den Titel meiner Arbeit? Die BAP-Leuchte assoziiere ich immer mit dem Nihilit von Kafka. Etwas kafkaesk war ja deren Mädchenname: dark light. Kann Licht dunkel sein?

LED in KfZ-und Straßenbeleuchtung: Die LED hat neben vielen guten Eigenschaften auch zwei schlimme (hier und da): unerträglich hohe Leuchtdichten und Flimmern. Für beide gibt es Lösungen, die zu einer guten Beleuchtung führen können. Nicht nur in der Theorie. Viele gute praktische Beispiele gibt es auch. Dennoch haben sich Auto- und Fahrradscheinwerfer zu einer Pest der Straße entwickelt, und das nicht nur in der Nacht. Sie blenden rund um die Uhr. Gegen die Straßenbeleuchtung klagen mittlerweile Bürger erfolgreich (hier und da). Hätte man LED-Beleuchtung mit Hilfe vorhandenen Wissens entwickelt, wäre es unwahrscheinlich, dass es überhaupt zu Beschwerden gekommen wäre.

Die schlimmere Sache ist das Flimmern. Dass hier ein Problem besteht, das die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs berührt, ist länger bekannt (hier und da und dort). Wie die Lösung aussehen kann, etwa ebenso lange: höhere Frequenzen. Was gibt es dagegen für gute Argumente außer das liebe Geld?

Sparen an der Beleuchtung der Steuerwarten von Kernkraftwerken: Leute, die nicht rechnen konnten, wollten Ende der 1970er Jahre die Notstromdiesel ihrer Kernkraftwerke schonen, weil deren Leistung für wichtigere Aufgaben eingesetzt werden sollte als für die Beleuchtung. Zum Verständnis: Jedes KKW benötigt 3 Stromversorgungen, die eigene, die aus Fremdnetzen bezogene und die Notstromversorgung. Dafür stehen 5 Diesel bereit. Jedes KKW verbraucht etwa 10% seines Stroms für den eigenen Betrieb. Also bei 700 MW werden 70 MW selbst verbraucht. Die Diesel müssten etwa die gleiche Leistung aufbringen. Da dies zugegebenermaßen schwierig ist, müssen sie nicht so viel. Die die ich kenne, lieferten je 5 MW. Und was verbraucht so eine Beleuchtung? Sagen wir großzügig 10 W pro Quadratmeter und 100 lx. Macht 50 W pro Quadratmeter. Kleine Warten können 50 Quadratmeter groß sein, also braucht man für die Beleuchtung schlappe 2500 W. Größere Warten mögen entsprechend mehr verbrauchen. So 5 kW für 100 Quadratmeter. Und was macht das gegen 5 x 5 MW? Wenn mir einer die Nullen liefert, die ich hinter’m Komma brauche, schreibe ich das gerne.

Was würden Sie als deutscher Professor sagen, wenn einer mit der bescheuerten Frage an Sie herantritt, wie viel von Hundertster Promille man sparen darf? Bei unserem Professor hätte man nicht genug Zeit, zur Tür zu rennen. Man würde eher zum Fenster hinaus komplimentiert. Man hat wohl deswegen die Frage an einen anderen gestellt. Und der erteilte Absolution (protokolliert im Entwurf KTA 3904 vom Jahre 1987): Es ist unproblematisch, im Falle eines Störfalls die Beleuchtungsstärke in der Warte auf ein Drittel abzusenken. Das Auge adaptiert schnell um.

Zum Verständnis: KTA 3904 ist eine Sicherheitstechnische Regel des KTA, ein Störfall ist ein „In der Kerntechnik ist ein Störfall gemäß § 3 der Strahlenschutzverordnung „ein Ereignisablauf, bei dessen Eintreten der Betrieb der Anlage oder die Tätigkeit aus sicherheitstechnischen Gründen nicht fortgeführt werden kann und für den die Anlage auszulegen ist oder für den bei der Tätigkeit vorsorglich Schutzvorkehrungen vorzusehen sind.“

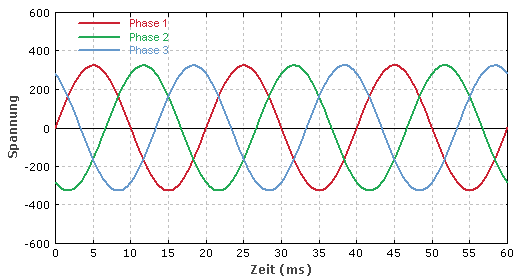

Man stelle sich vor, dass bei einem Unfall, der halb Europa unbewohnbar machen kann, an der Stelle, an der der Störfall analysiert und beherrscht werden soll, die Lichter plötzlich gedimmt werden! Grauen lass bitte nach! Dabei ist das Grauen nicht einmal komplett. Ohne den Elektriker wäre er nicht einmal halb so schlimm. In einem mir bekannten Fall (keine Sorge, der Laden existiert nicht mehr) hatte der Elektriker ganze Arbeit geleistet: je ein Drittel der Warte an eine andere Phase angeschlossen. Absenken auf ein Drittel hieß dort, zwei Drittel der Warte ohne Beleuchtung.

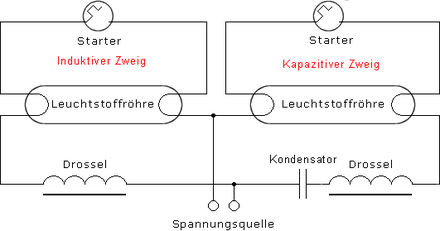

Technische Maßnahmen, die garantiert nicht funktionieren können: Lichttechnische Lehrbücher enthalten zwei Lösungen, mit denen man Flimmern vorbeugen kann, die heißen Duoschaltung und Dreiphasenschaltung. Die Duoschaltung versorgt jeweils zwei Lampen mit phasenverschobenem Strom. Dadurch leuchtet die eine Lampe heller, wenn gerade de andere dunkel ist. Die Dreiphasenschaltung heißt so, weil man jede Dritte Lampe an eine Phase des Drehstroms hängt. Ist dasselbe wie die Duoschaltung, nutzt aber die vorgegebene Phasenverschiebung.

Soweit, so gut. Funktionieren könnten die Lösungen, wenn die zwei oder drei Lampen an jeweils der gleichen Stelle befänden. Das können sie aus physikalischen Gründen nicht. Ergo: möglichst nahe beieinander anordnen. Da die meisten Leuchten aber einflammig sind, geht die Sache auch nicht. Also: Auch ohne den superintelligenten Elektriker, der jeweils eine Phase an ein Drittel des Raums zuordnet, ist Pleite programmiert. Leuchten mit Optik besitzen diese, um das Licht einer Lampe umzulenken. Licht von Lampen in unterschiedlicher Position geht in jeweils andere Raumteile. Jede flimmert also für sich allein, egal in welcher Schaltung.

Und wenn der Elektriker ganz normal ist und tatsächlich jede dritte Lampe an eine Phase hängt? Da kommt der geniale Facility Manager ins Spiel: Weil niemand die 1.000 lx, die einst Norm für Großraumbüros waren, haben wollte, hat der geniale Dienstleister einfach zwei Phasen abgeschaltet. Die verbleibende Phase erzeugt dann so starke elektromagnetische Felder, dass jegliche „Strahlung“ und Elektrosmog, denen man nachging, in lächerlichen Größenordnungen wären. Elektrosmog frei Haus.

Sollen wir nu den Hundefänger umbauen lassen, um Jagd auf die Lichttechniker zu machen? Leider würde die Situation nicht ein Deut besser, weil in Deutschland über 95% der Gebäude ohne Zutun eines Lichtplaners beleuchtet werden.

Licht verhindert Sehen - aber effizient

Neulich hatte ich vom Redesign meines Lieblingsladens erzählt (hier). Gestern war ich wieder da und nahm die neu beleuchteten Vitrinen genauer unter die Lupe. Die neue LED-aufgepeppte Einkaufswelt scheint eher geschäftsschädigend ausgefallen zu sein. So'ne Ladenvitrine wird nicht zufällig mit Waren gefüllt. Es fängt ganz unten an, wo die Ware lagert, die der Kunde immer sucht. Deswegen bückt er sich ganz unaufgefordert. Kartoffeln, Zwiebeln u.v.a.m. (Ist aber keine Bückware. Die gab es in der verblichenen DDR unter'm Tresen. Sich bücken tat der Verkäufer) Etwa in Augenhöhe findet man Ware, die einem ins Auge springen soll. Teure Käsesorten, Edelschinken u.ä. In der Höhe von Kleinkinderaugen findet man die Quengelware. Meist in der Nähe der Kasse.

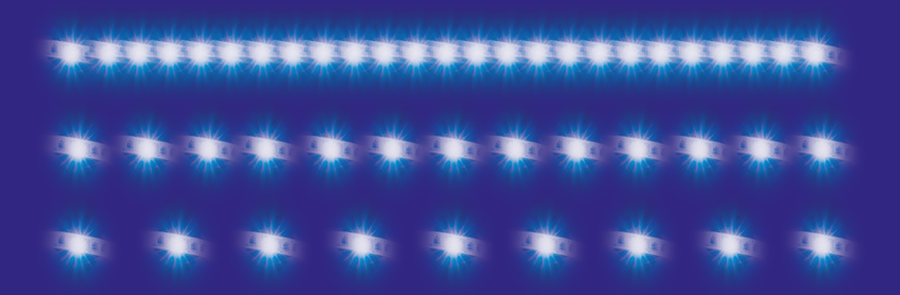

Der Glanzeffekt der LED-Beleuchtung trifft nicht das, was glänzen soll, sondern je nach Größe des Kunden und Abstand vom Regal alle verpackte Ware. Nur die Billigware unten bleibt verschont. Sack Kartoffel muss nicht glänzen. Tut auch nicht. Wenn die verpackte Ware auch noch kühl gehalten werden muss, sieht man zuerst die Reflexe auf de Abdeckung, dann auf der Verpackung. Visueller Müll. Die meisten Dinge, die mich interessieren, sehen so aus:

Wer macht denn sowas? Amateure? Nein, die Lichtlein wurden im Rahmen eines Milliardenprogramms installiert in und für Läden, die die effizientesten der Welt sein wollen. Der Händler heiß nicht Tante Emma. Der Ladenbauer liest wohl keine Broschüren von licht.de. Wozu auch, die sind für Amateure. LED holt nicht nur deutsche Tornados vom HImmel (hier). Sie ist für mehr gut.

Der wahre Profi bringt mit Licht Leben in die Bude. Mit LED klappt dies besonders dynamisch. Wenn man an den Tresen entlang geht, guckt und was sucht, bewegt sich die Lichterkette unablässig mit. Mal vorwärts, mal rückwärts. Wie man den Kopf bewegt. Wer was sehen will, muss still halten. (mehr hier)

Man merke: Braucht man bling-bling, nimmt man kleine Lichtquellen mit hoher Leuchtdichte, will man beleuchten, braucht man großflächige Leuchten. Wenn man Deutsches Corned Beef wie Pretiosen beleuchtet, kommt eben das heraus.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025