Posts Tagged: UV

Licht in der Nacht und Krebsrisiko

Ich will niemanden dazu bewegen, nachts ohne Licht zu sitzen. Aber die neuesten Studien, die ich gefunden habe, verstärken den seit langem herrschenden Verdacht, dass Licht in der Nacht das Krebsrisiko nachweislich erhöht. Der Verdacht herrscht seit langem und sollte nicht mit dem viel älteren Verdacht verwechselt werden, dass Leuchstofflampen Krebs erzeugen würden. Dieser war schon in den 1950er Jahren geäußert worden und kann so nicht bewiesen werden, weil wir keine Instrumente besitzen, die eine Kausalbeziehung nachweisen können. Zudem war vom "Licht" die Rede, und das heißt, dass das Licht ursächlich wäre.

In irgend einer Weise scheint Licht mit Krebserkrankungen in Beziehung zu stehen, wie epidemiologische Studien schon in den 1980ern gezeigt hatten. Demnach treten bestimmte Krebserkrankungen mit zunehmendem Abstand zum Äquator häufiger auf (hier, leider nur Englisch). Das muss allerdings nicht unbedingt heißen, dass Licht der Verursacher wäre, sondern vielleicht sogar der Mangel an Licht. Zudem gibt es am Äquator mehr UV als sonstwo auf dem Planeten, während wir im Winter unter UV Mangel leiden. Deutsche Literatur zu dem Thema ist leider rar gesät, was damit zu tun hat, dass Amerikaner besser untersuchen können. Sie haben eine Bevölkerung deren südlichster Wohnort nahe dem Äquator liegt, der nördlichste ist zwar nicht über dem Polarkreis angesiedelt, aber man kann auch Kanadier zu Hilfe nehmen, als Probanden natürlich.

Die Studie, die mci alarmiert hat, ist global in 158 Ländern durchgeführt worden (hier, leider wieder Englisch). Die Schlussfolgerung hört sich schön schlimm an: "Artificial light at night is significantly correlated for all forms of cancer as well as lung, breast, colorectal, and prostate cancers individually. Immediate measures should be taken to limit artificial light at night in the main cities around the world and also inside houses."

Ich will die Inhalte nicht übersetzen, weil sich imer Ungenauigkeiten einschleichen können. BIs wir erleben, dass in deutschen Städten die 9 Millionen Laternen, die sich den Mast in den Bauch stehen, bis ein Fußgänger vorbeikommt, abgeschaltet und gedimmt werden, wird bestimmt viel Wasser den Rhein herunter geflossen sein. Es ist aber nicht verboten, den eigenen Konsum an Licht zu überdenken. Dabei denke ich weniger an Dunkelheit als an ein Licht, das die vermutliche Ursache des Problems nicht aufkommen lässt: die Unterdrückung des Melatonin. Ich denke auch weniger an Beleuchtung, sondern an den Fernseh- und Smartphone-Konsum. Deren Licht geht nämlich direkt ins Auge, während die Beleuchtung weniger direkt ins Auge strahlt.

Geduld, bald sind wir bei der Qualität angekommen

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Der lange Marsch zur Lichtqualität geht in die fünfte Folge. Ja, wo hatte ich angefangen? Mit der Exzellenz …. Wie ambitioniert muss dieser Kollege sein, damit er sich durch das Papier zur Qualität durcharbeitet?

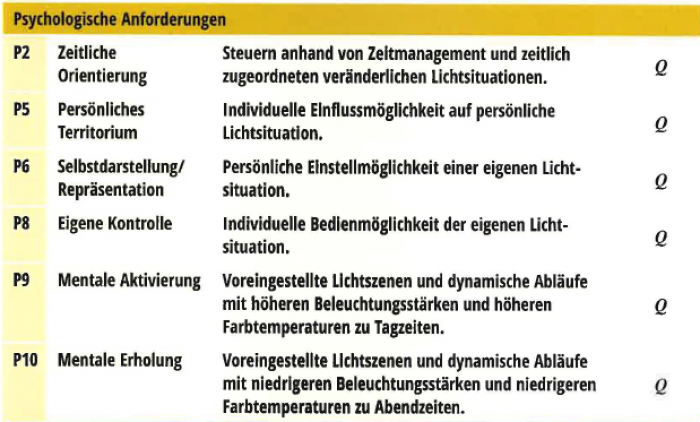

Bitte die nachfolgende Tabelle mit den Augen dieses Kollegen sehen, wie ich das versuche. Der trägt bei der Arbeit schon lange keinen Blaumann mehr, ist vielleicht promovierter Akademiker, muss aber etwas Technisches planen und herstellen. (daher sein Outfit) Bevor er das darf, muss er "Bauherren" sein Projekt "verkaufen". Dieser muss nicht der Emir von Abu Dhabi sein, und das Projekt nicht die "Große Moschee von Abu Dhabi" heißen, wie es bei einem Projekt von Mark Major war. Der hatte aus einem Betonhaufen ein Baudenkmal mit Hilfe von Licht geformt. Vielleicht ist der Bauherr ein kleiner Angestellter eines Facility Managers. Der wird zwar anders auftreten als der Emir, will aber dasselbe, gutes Licht für sein Geld. Was gut heißt? Entweder weiß es der Bauherr oder man muss es ihm eben verkaufen.

Was denkt der Kollege, wenn er diese Tabelle sieht? Also ich …

Ich weiß nicht, ob ich so motiviert bin, um mir zuerst Anhang B1, dann Anhang B3 zu lesen, um hierher zurück zu pilgern. Sagen wir mal, ich tue es. Dann? Eigentlich müsste ich noch die Legende lesen (hier nicht sichtbar), um zu verstehen, warum manche Kürzel schwarz sind und andere diverse Rotnuancen aufweisen. Ach ja, die sind nicht beabsichtigt, sondern kommen dadurch zustande, dass die gleiche Farbe (Schrift) vor einem anderen Hintergrund anders gesehen wird. Bisschen kleinlich der Kommentar, zugegeben. Mir fielen nur die Vorschriften ein, die leichtes Erkennen von Sicherheitszeichen fordern.

Danach will ich weniger kleinlich sein. E taucht häufig auf. Was war das? Ein Lichttechniker wird auf die Beleuchtungsstärke tippen. Stimmt das? Weiß ich nicht, also suchen … Suchfunktion hilft nicht. Also durchblättern. Auf Seite 14 werde ich fündig, da taucht "E" zum ersten Mal auf. Dort lese ich, ich soll bei B4 gucken. Das ist ein Anhang. Also eingeben "Anhang B4" … Fündig, der Suchbegriff wird gefunden, aber nicht die gesuchte Stelle. Die steht nämlich unter Anhang B, Unterpunkt B 4. Bisschen kleinlich der Kommentar, wieder zugegeben. Aber E muss sehr wichtig sein. Taucht überall auf.

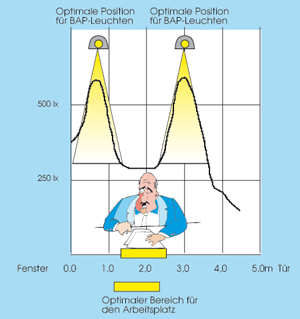

Irgend wann mal ist es gefunden. Es ist wirklich die Beleuchtungsstärke, aber die "im Bereich der Sehaufgabe". Was ist das schon wieder? Das finde ich auf Seite 100, wo geschrieben steht: "Die Beleuchtungsstärke ist eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung einer Sehaufgabe. Als Maß dient die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe." Und was ist das? Spätestens hier wird der geduldigste Motivierte aufgeben. Was der Bereich der Sehaufgabe ist, wird man erst erfahren, wenn man DIN EN 12464-1, welche Ausgabe immer, kauft. Es ist aber nicht egal, welche Ausgabe man nimmt. In der ersten von 2003 war die Größe nicht angegeben. Man muss also die letzte nehmen. Hat vielleicht der Kunde die Norm?

Nein, der Kunde hat die Norm nicht. Man wäre glücklich, wenn der Kunde wüsste, dass es die überhaupt gibt und was die besagt. Der besitzt aber womöglich die Aufbereitungen, die die DGUV für Betriebe erstellt. So z.B. BGI 856, die der Praktiker nach Aussagen der Autoren gleich zur Hand hat. Die kennt leider den Begriff "Bereich der Sehaufgabe" nicht. Weder in der Ausgabe von 2003 noch als DGUV-I 215-442. Ich weiß den Grund, verrate aber nur gegen Honorar.

Nun, ja. Die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe ist sehr wichtig, habe ich gelernt. Dummerweise gibt es die Beleuchtungsstärke nur im Labor. Im normalen Leben tritt sie nur in Gesellschaft anderer auf, also etwa als Mittelwert oder als Gleichmäßigkeit. So steht es auch in der nächsten Rubrik auf Seite 100. Dort lese ich "Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist das Verhältnis zwischen minimaler und mittlerer Beleuchtungsstärke im Bewertungsbereich." Huch, stimmt das, die hieß doch anders? Stimmt! Gemeint ist hier die Gleichmäßigkeit U0 , die man früher anders bezeichnete. Zudem gab es zwei davon. (Anm.: Hier ist dargestellt, warum die zweite für den "Bereich der Sehaufgabe" mehr Sinn macht.)

Ich mache mich auf die Suche nach U0. Die taucht tatsächlich an vier Stellen auf. Leider steht nirgendwo, was die ist. Ich hatte nämlich gelernt, dass die Gleichmäßigkeit mit g abgekürzt wird, und zwar mit dem Index 1 oder 2. Was macht die Null hier? Fragen wir BGI 856 … Dort steht aber was von g1. Was mache ich da? Zudem ist die Rede von Wartungswerten. Vielleicht mitteln die die Gleichmäßigkeit über die Zeit? Kann nicht sein, denn so doof ist keiner. Obwohl … bis zum Jahr 2003 hat man die allerwichtigste Größe der Beleuchtungstechnik als "örtlich-zeitlichen Mittelwert" angegeben und nannte sie Nennbeleuchtungsstärke (s. DIN 5035-1 ab 1972).

Bei der Suche nach Uo und dessen Bedeutung dürfte unser Kollege sich endgültig von der Welt der Qualität verabschiedet haben. Vielleicht liest er zufällig meinen Beitrag "Abschied von der Gleichmäßigkeit" (hier) und kommt dahinter, dass U0 und g1 dasselbe sein können, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, trifft man noch viel präzisere Angaben, die man noch schlechter verstehen kann. (Quelle hier screenshot), bei anderen Quellen fehlt der Strich über Emin, der eh keinen Sinn macht):

Wenn man sich endlich durch Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit durchgearbeitet hat, bleibt nur noch die Kleinigkeit übrig, die Sache einem Architekten klar zu machen. Die halten nämlich nichts davon. Eine aus sich von Architekten anmutige Beleuchtung ist ungleichmäßig. Das wird in der Lichttechnik zwar nicht geleugnet, aber seit Jahrzehnten anders gelehrt. Der Grund ist sehr einfach, aber offenbar schwer zu verstehen. Der Begriff "Gleichmäßigkeit" erhielt seine Bedeutung in der Zeit, als man sich nur noch mit der Allgemeinbeleuchtung von Großraumbüros oder Hallenbeleuchtung beschäftigte. So sollte jeder Arbeitsplatz, der irgendwo steht, die gleiche Beleuchtungsstärke abbekommen. Was denn sonst? Das ganze hat mit Qualität wenig zu schaffen, außer dass man dies als Qualität verstehen will. Relevant ist das Ganze im Vertragsverhältnis zwischen Lieferant und Kunde, wenn der das eben so bestellt, weil er normierte Arbeitsplätze hat. Und jeder muss gleich beleuchtet sein.

Jetzt habe ich aus meiner Tabelle den Anfang von F1 = "Sehen und Identifizieren von Details" mühsam abgearbeitet. Gleich kommt das nächste, in dem neue Begriffe auftauchen. Da es hierbei um meine wichtigste Aufgabe handelt, "Anzahl, Anordnung und Position der Lichtquelle", muss ich wohl ran. Uo hatten wir bereits. Aber was bedeutet BRe, CRF und SS? Keine Sorge, ich bin gleiiiich fertich! Das mach ich gleich mit den nächsten Begriffen, weil die die "Lichtverteilung" betreffen. Die hängt doch mit "Anzahl, Anordnung und Position der Lichtquelle" eng zusammen. Oder? Dafür muss ich noch herausfinden, was Bal, Bpsy und Bphy sind. Bei Bpsy und Bphy kann ich mir schon was vorstellen, schließlich habe ich sogar eine Doktorarbeit darüber geschrieben, aber Bal? Da hilft die Suchfunktion. Es ist die "(Ausgewogene) Leuchtdichteverteilung". Die kannte ich schon, aber unter einem anderen Namen. Was war mit SS? Ach, ja, Schlagschatten. Die kenne ich nur als verboten.

Aber "Mod" und "Q" muss ich noch nachschlagen. Die sollen wichtig sein für "Sehen und Identifizieren von Formen". Gefunden! Mod ist Modellierung. Kennt doch jeder, der Beleuchtung macht, z.B. bei der Bühnenbeleuchtung oder beim Fotografen. Was macht das aber hier? Sei´s drum. Die Mod aber ist, wie ich hier lernte, eine quantitative Größe, weil es auch qualitative gibt. Und ob! Die Suchmaschine wirft 212 Fundstellen raus, die mit "Q" bezeichnet sind. Die muss ich unbedingt anführen. Leider reicht der Platz nur für ein Detail aus:

Ufff! Früher hat man Leute, die etwas individuelle Beleuchtung haben wollten, über den Hof gejagt. Die Homepage einer sehr bekannten Firma präsentierte ein Laufband, das besagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung". Und nun das! Ich soll eine Beleuchtung planen, die jedem erlaubt, das "persönliche Territorium" zu markieren (P5). Die Autoren kennen vermutlich den Trend in der Bürobeleuchtung nicht. Der heißt "Business Club" und bedeutet, dass niemand einen festen Arbeitsplatz hat. So spart man teure Fläche, auch wenn das Sparen viel teurer kommt, weil die Arbeitsplätze verdichtet werden und Störungen zunehmen, obwohl sie hoch genug sind.

Mein Produkt soll auch dazu dienen, "Mentale Aktivierung" durch Steuern des Lichts zu bewirken (P5). Auch mentale Erholung ist angesagt (P10). Das macht auch meine Beleuchtung. Die ist zum Glück nur abends notwendig. Da sind die meisten Büroleute zu Hause oder in der Disco, und Bandarbeiter brauchen keine mentale Erholung, weil sie mental nix leisten. Aber immerhin, es gibt ja Wissensarbeiter, die in langen Nächten solche Papiere schreiben.

Nun bin ich nach vielen Mühen bis F2 von einer Tabelle gekommen. Bis F9 ist noch eine Weile hin. Danach gibt es jede Menge Tabellen abzuarbeiten. Insgesamt sind es 29 Tabellen, von denen ich wohl 21 abzuarbeiten hätte. Zum Glück ist der Winter noch lang. Dann mache ich mich an die Frage, warum Lichtfarbe bei "Sehen und Identifizieren von Formen" ohne Belang ist (oberstes Bild F2). Ganz zum Schluss werde ich noch verstehen, was "Sehen und Identifizieren über die Zeit" bedeutet und warum man dazu nur qualitative Angaben machen kann (F5).

Wie gut kann unsere Beleuchtung in Arbeitsstätten sein?

Kann aus einer, sagen wir mal, nicht so guten Planung etwas Gutes entstehen? ich denke mal, nein! Manchmal mag der Zufall helfen. Aber unter der Vorstellung von "Engineering" verstehe ich zielgerichtetes Handeln ohne den Meister Zufall. Im Sommer 2017 sind zwei wichtige Ereignisse eingetreten, die ich gerne im Lichte dieser Vorstellung beurteilen möchte. Das erste Ereignis ist die Veröffentlichung von 15 Thesen zu Licht und Lichtplanung. Das zweite ging ohne viel Aufhebens über die Bühne: Erscheinen einer LiTG Studie zu Lichtqualität. Diese besagt im Kern: "»Das Maß der Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich zwischen den Anforderungen des Nutzers an eine Lichtlösung und der Bewertung der umgesetzten Lichtlösung.« Ergo: Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl! Auch wenn das Papier nagelneu ist, ist die Vorstellung so alt wie die Qualitätswissenschaft: Quality is fit for purpose.

Wie gut mögen die bislang erstellten Beleuchtungsanlagen einem solchen Qualitätsanspruch genügen:

Das steht in den Weimarer Thesen

Das lese ich daraus

Licht ist für die menschliche Existenz fundamental. Viele biologische Wirkungen – visuell und nichtvisuell – lassen sich heute konkret benennen und müssen im Bauen Berücksichtigung finden. Das weitgehende Fehlen sowohl verbindlicher planerischer Gütekriterien, als auch einer normativen Verankerung der Planung für gesundes und attraktives Licht im bisher gängigen Planungsprozess, trägt der Bedeutung von Licht nicht Rechnung.

Der Planungsprozess für Beleuchtung (und für das Bauen) berücksichtigt die Wirkungen auf den Menschen nicht. Wenn die Bedürfnisse des Menschen unberücksichtigt bleiben, entspricht das ausgeführte Objekt diesen nicht. Die Qualität der Beleuchtung bleibt somit mangelhaft, bis die Ursache beseitigt ist.

Der Stand der Wissenschaft und Technik macht Lichtplanung heute zu einer neuen Grundlagenplanung mit besonderer Komplexität und Verantwortung für Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzer.

Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer stand bis heute nicht im Fokus der Lichtplanung. Oder: Der Auftrag an die Lichtplanung stellte bis heute das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer nicht in den Fokus. (Anm.: Dies gilt für Fälle, bei denen eine Lichtplanung überhaupt ausgeführt wurde. In den meisten Fällen handelte es sich nämlich eher um Elektroplanung, bei der am Ende der Leitung nicht ein Gerät, sondern eine Leuchte hängt.)

Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches

durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher

die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung.

Tageslicht ist nicht Ausgang und Maß der Lichtplanung. (Anm.: Die meisten Lichttechniker wenden die Gütekriterien, die für Kunstlicht entwickelt worden sind, auch auf das Tageslicht an und wollen dies sogar weiterhin beibehalten. Auch Tageslichttechniker nehmen die Festlegungen für Kunstlicht als Maßstab für das Tageslicht, s. z.B. DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden, Betrachtungen zur Tageslichtautonomie etc. Die Festlegungen von Beleuchtungsstärken in Normen haben definitiv nichts mit der Sehleitung zu tun (s. Basis der Festlegung von Beleuchtungsstärkewerten in Beleuchtungsnormen, hier)

Qualifizierte Lichtplanung berücksichtigt die natürliche Variabilität der Rezeption

durch individuelle Nutzer. Eine Vereinheitlichung oder Normierung von Lichtwirkungen

ist daher nur eingeschränkt möglich.

Die übliche Praxis der lichttechnischen Normung ist falsch. Sie ist falsch, obwohl der individuell unterschiedliche Lichtbedarf schon vor über 50 Jahren experimentell festgestellt wurde und in der lichttechnischen Literatur veröffentlicht. (Anm.: Man kann trotzdem eine "Vereinheitlchung" von Beleuchtungseinrichtungen anstreben und realisieren, wenn man die Unterschiedlichkeit der Menschen angemessen berücksichtigt und ihnen die Kontrolle über ihre Umgebung teilweise überträgt.)

Eine qualifizierte Lichtplanung definiert aufgrund ihrer unmittelbaren gesundheitlichen

Relevanz gesetzliche und gesellschaftliche Schutzziele.

Die gesundheitliche Relevanz der Lichtplanung findet in dem realen Geschehen keinen Niederschlag. (Anm.: Das ERGONOMIC Institut hat im Jahre 1997 eine Studie veröffentlicht, wonach die übliche genormte (Direkt)Beleuchtung dem Arbeitsschutz widerspricht (s. Volltext hier). Zuvor war der Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" im Jahre 1990 veröffentlicht worden, der die Beleuchtung von Arbeitsstätten als Gesundheitsgefahr nachgewiesen hatte (Volltext hier). Nach dem Jahr 2001 wuchs die Zahl der Veranstaltungen zum Thema "Licht und Gesundheit" lawinenartig an. Es gibt mittlerweile Professuren und Einrichtungen zum Thema. Nur die Planungspraxis hat sich wenig geändert, weil sich die Normen nur unmerklich geändert haben.)

Nicht-visuelle Lichtwirkungen können nur in wenigen Fällen als anerkannte

Regel der Technik bewertet werden.

Die Berücksichtigung nicht-visueller Wirkungen in der Lichtplanung wird in absehbarer Zeit nicht Realität werden. D.h., viele negative Wirkungen von künstlicher Beleuchtung werden uns treu bleiben, obwohl man künstliche Beleuchtung per se nicht für diese verantwortlich machen kann. Schon in einem der ersten Gutachten über die "Gefahren" der künstlichen Beleuchtung hatten die Gutachter sinngemäß geschrieben, dass die negativen Wirkungen mangelhafter Nutzung zuzuschreiben wären. Diese uralte Feststellung ist nicht alt geworden.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025