Posts Tagged: Sehen

Eine Birne schrieb Geschichte

Die Zeitungen feiern einen Toten. Er wäre gern 140 geworden. Wird auch, aber nicht in Deutschland. Auch nicht anderswo in der EU. Die Glühlampe wurde vor 10 Jahren hinterrücks gemeuchelt. Auch die Protagonisten von damals sagen, dass es ein Fehler war. Sie meinen aber, das Verbot hätte man ein Jahr später aussprechen sollen. Denn die LED war zu schlecht und teuer, der vorgesehene Ersatz, die Energiesparlampe, zwar halb so teuer, aber doppelt so schlecht.

Wir haben damals eine Studie zur Ökologie der Energiesparlampe angefertigt und bei der EU eingereicht (Energiesparlampen_und_Oekologie). Viele Politiker haben ihre freundliche Hilfe angesagt. Millionen von Leuten haben den Keller voller Glühlampen gefüllt. Witzige Leute haben alternative Wege zum Import von Glühlampen gefunden (hier), die mancher Beamter nicht so lustig fand, aber immerhin lustig ablehnte (hier). Jetzt fragt die DPA allen Ernstes, ob jemand die vermisst. Ich schon, aber erst später. Denn ich kann nach Hause oder nach Amerika fliegen und eine Ladung Glühbirnen mitbringen. Die werden ja nicht schlecht.

Warum hat man denn die Dinger verboten. Ach, ja. Die Energieeffizienz. Glühlampen sind bekanntlich kleine Öfen, die auch ein Bischen Licht abgeben. Warum nicht gleich richtige Öfen installieren? Mein Handy z.B. wird etwa einmal am Tag benutzt. Es frisst seinen Strom so vor sich hin. Die Apps sind formidable Stromfresser. Unser Router? Es reicht nicht zum Brötchen backen, aber fast. Der läuft 24 h am Tag, weil niemand das Ding anwerfen und warten will, bis der hochläuft. Und wenn es denn einer täte? Dann hätten wir kein Telefon. Demnächst werden wir LiFi installieren, das ist WLAN über Licht. Vielleicht wird der Router dann entlastet. Telefonieren über den Kronleuchter - auf die Idee muss man kommen. Glühbirne kompatibel mit Alexa bietet Amazon an. 16 Mio Farben kann sie. Zu steuern über App.

Das Glühlampenerbot hat sich gelohnt … für die Industrie. Jetzt kann man teure LEDs als Leuchte kaufen, nach ein paar Stunden oder mehr komplett wegwerfen. Warum das so ist, lernt man auf teuren Seminaren (hier). Wer nicht viel Geld ausgeben will, weicht auf modernes e-learning aus. Da kann man vom heimlichen Sessel aus die Welt erkunden. Die Elektroindustrie beglückt einen ja nicht nur mit Bestrahlung, sondern auch mit Beriesselung mit Fakten, in denen auch mal ein Körnchen Wahrheit steckt. Immerhin habe ich bei der Diskussion gelernt, dass Kohlekraftwerke die ganze Republik mit einem Quecksilberfilm überziehen. Die hatte der deutsche Umweltminister in die Debatte geschmissen, weil die Energiesparlampen angeblich Energie sparen täten und deswegen den Film etwas lichten (hier). Am Ende sahen alle schlecht aus.

Die wahre Katastrophe hat die Industrie nicht geschnallt. Bis heute nicht: Wenn die Politik einmal lernt, mit dürftigen Argumenten eine ganze Produktgattung zu verbieten, dann tut sie das immer wieder. Die Argumente der Politik waren damals grottenschlacht. Das Ziel, die Einsparung von CO2, wurde zwar erreicht, man muss den Erfolg aber mit der Lupe suchen - weit hinter dem Komma. Dafür lernte die Bevölkerung, wie man Fake Argumente gegen andere Fake Argumente in Stellung bringen kann, ohne bestraft zu werden. Da hatte der Erfinder des Jubilars eine ganz andere Strategie. "Ich werde eine Lampe erfinden, so dass nur noch reiche Leute sich Kerzenlicht leisten werden. Und sie wird nicht blenden." hatte er in sein Tagebuch geschrieben. Er hat.

LED macht Leuchte überflüssig, weil sie Lampe ist

In einem Bericht über die Überarbeitung von EN 12464-1, der auf der Licht 2018 in Davos, also edler Umgebung, präsentiert wurde, las ich Ungeheuerliches. Es gibt keine Leuchten mehr, weil die LEDs es vorziehen, selber zu leuchten. Zu dem Anlass sagt die Website der Konferenz "In der europäischen Normung bearbeitet die WG 2 die Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Derzeit wird die EN 12464-1 überarbeitet. Seit der letzten Fassung von 2011 haben sich einige neue Entwicklungen ergeben. Einerseits ist die LED zur maßgeblichen Lichtquelle aufgestiegen, andererseits wird den nicht-visuellen Wirkungen des Lichts mehr Beachtung geschenkt. Lichtanlagen können gesteuert werden, wodurch der Inbetriebnahme und dem Betrieb der Beleuchtung mehr Beachtung geschenkt werden soll."

Ich nehme an, dass jeder, der sich in Licht auskennt, die WG 2 kennen muss. Das ist keine Wohngruppe wie weiland die Kommune II, sondern ein Arbeitskreis, der Beleuchtungsnormen immer wieder auf den neuesten Stand bringen will bzw. muss. Da habe ich das Ungeheuerliche gefunden. Man unterscheidet nicht mehr zwischen Lampe und Leuchte wie anno Tobak. LED macht's möglich!

Nicht Eingeweihte können gar nicht verstehen, woran sich die Aufregung entzündet. Ca. 99,9999 % der Wutbürger und sonstiger Bürger kennt weder Lampe noch Leuchte, sondern Birne. Lampe kennt man schon, die aber ist eine Leuchte. Verstanden? Bestimmt nicht. Also langsam zum Mitschreiben: Wenn man Licht machen will, braucht man etwas, was sich so aufregt, dass Quanten aus dem rausplatzen. So etwa wie beim Holzscheit. Dieser schickt aber sein Licht fröhlich durch die Gegend. Darf aber nur am Lagerfeuer. Ergo macht man etwas drumherum, damit das Licht in die Richtung geht, in die es soll. Bereits alte Petroleumlampen, Pardon -leuchten, hatten so eine Einrichtung.

Später als das Licht elektrisch wurde, wurde fein säuberlich getrennt, wer die Lampe - bzw. das Leuchtmittel - bauen durfte, und wer das Blech drumherum biegen. So baute OSRAM nur Lampen. Die gingen an Siemens Lichttechnik, die die Leuchten baute und die Lampen da hinein. Am Ende leuchtete die Lampe in der Leuchte. Später wurde die Lichttechnik von der Mutter verstoßen (hier), nach einigen Abenteuern von OSRAM eingekauft (da). Am Ende verstieß die Mama auch OSRAM (dort). Jetzt verkauft OSRAM das Leuchtengeschäft (na bitte hier).

Man konnte in einem Augenblick erkennen, wer eine Leuchte in Sachen Licht war und wer nicht. Hat einer Birne zur Lampe gesagt, war der raus. Schlimmer erging es einem, der die Leuchtstofflampe für eine Röhre hielt. Die ist zwar eine Röhre, das kommt aber nicht in die Tüte. Selbst der große Guru der biologischen Lichtwirkungen, Prof. Hollwich, fiel deswegen in Ungnade, und das für ewig. Es gab zwar Lichttechniker, die Lampe zur Leuchte sagten. Die waren aber bestimmt von der Wohnraumleuchtenindustrie, also nicht satisfaktionsfähig. Die konnten aber ihre Produkte kaum verkaufen, hätten sie Leuchten angeboten, wo die Kundschaft Lampen suchte.

Nu ist es aus! Man kann sich nicht mehr als große lichttechnische Leuchte outen, indem man die fein ziselierte Wortwahl perfekt beherrscht. Sch... egal. Als nächstes kommt wohl, dass man die Leuchtstofflampen Röhre nennen darf, weil die LED Kreationen, die sie ersetzen sollen, keine Rohre mehr um sich haben (müssen).

Leider muss ich mit dem Spaßen hier aufhören. Die Sache hat nämlich einen bösen Hintergrund. Erstens verstehen viele Leuchtendesigner nicht, dass LED-Module doch keine Lampen sind. Man kann deren Licht nicht formen, weil die das selber tun - nach eigenem Gusto. Zweitens sind viele Elemente wahre Leistungsbomben, so dass man sie weit auseinandersetzen muss, sollen darunter nicht gleich paar Tausend Lux herrschen. Dann entstehen "Leuchten" mit vielen diskreten Punkten, die leider Gottes die ganze Dekoration in Shops u.ä. zunichte machen (so gesehen in einem frisch renovierten Laden einer großen Kette). Während große Paneele mit den gleichen Elementen, dicht zusammengepackt, eher schön aussehen, blenden die Ketten bei gleicher Leuchtdichte der Elemente.

Langsam lernen wir den Umgang mit LED. Bislang sind 20 Jahre ins Land geflossen. Die nächsten 20 sollen's bringen. Bis dahin viel Spaß mit den Irrungen und Wirrungen der von oben verordneten Technik der Lampen - Pardon Lichtquellen.

Kernaussagen des großen Vorsitzenden

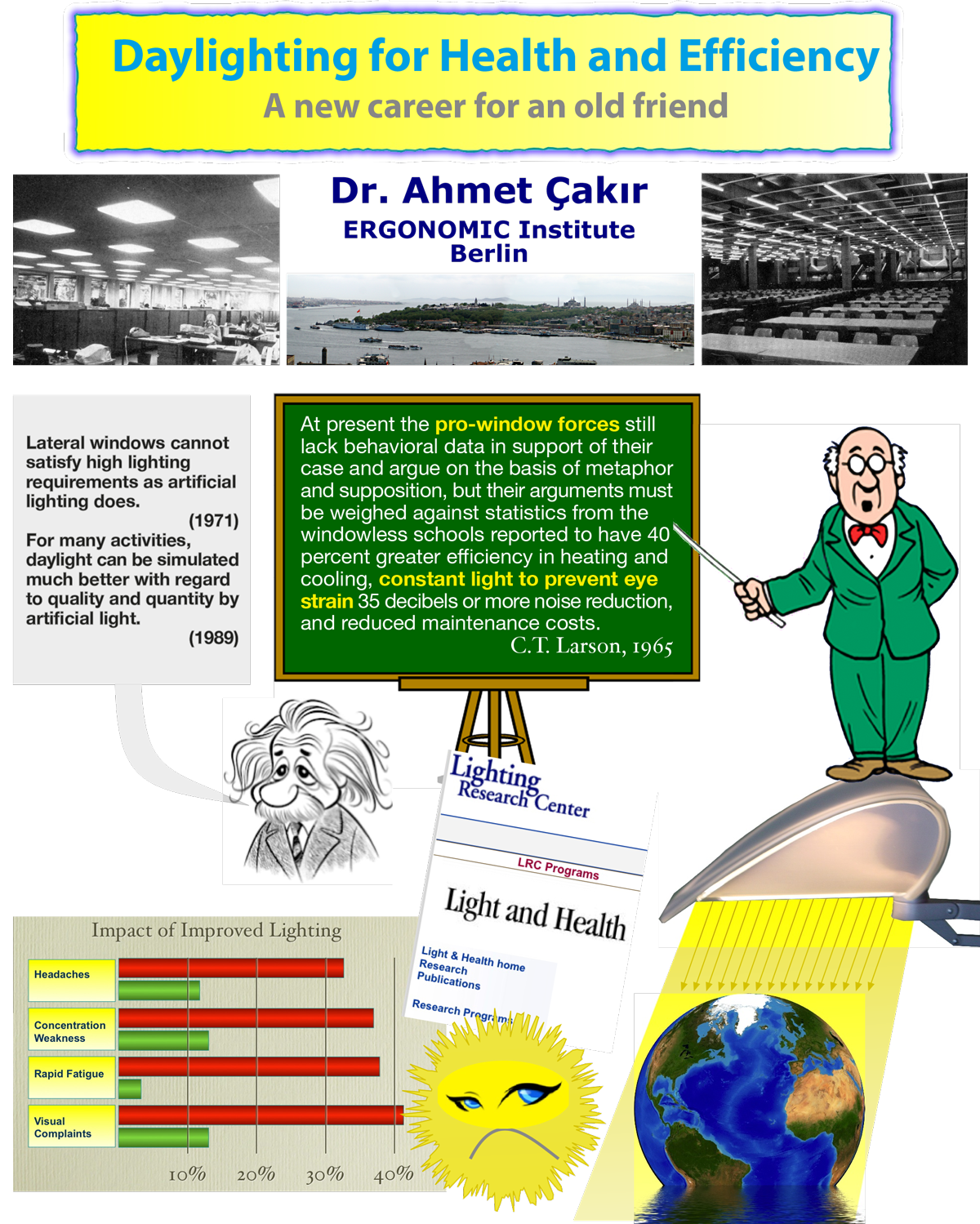

Es gibt nette Sprüche, die muss man sich in Ruhe ansehen. Und nach einem Genuss von reichlich Baldrian. Auf dem nachfolgend abgebildeten Plakat sind drei solche Sprüche (alle schriftlich dokumentiert) abgebildet. Den vierten kann man leider leider nicht dokumentieren, weil er sich in der Luft aufgelöst hat. Auf dem Plakat ist ein Hinweis darauf versteckt. Wer Interesse hat, kann nach dem Bild weiter lesen, was es damit auf sich hat. Ist wirklich ein Highlight.

Nun zu den Sprüchen, die ich schriftlich besitze. Von einem sogar ein Video. Der Reihe nach

- Ein C.T. Larson bemängelt. dass die Anhänger von Fenstern keine Berechtigung für die Fenster erbringen können. Aber fensterlose Schulen würden 40% der Heizenergie sparen, mit konstantem Licht die Augen schonen, den Lärm 35 dB und mehr reduzieren und Wartungskosten mindern. (1965)

- Ein deutscher Experte referiert "Seitliche Fenster können hohe Anforderungen an die Beleuchtungsqualität nicht erfüllen. (1971)

- Derselbe Experte spricht in einem Fernsehinterview: "Für die meisten Aktivitäten kann Tageslicht hinsichtlich Qualität und Quantität besser mit künstlichem Licht simuliert werden." (1989)

Nun zu dem versteckten Spruch. Als wir CyberLux im Jahre 2000 aus der Taufe hoben, wollte ich einen amerikanischen Beitrag haben. Damals arbeitete u.a. Peter Boyce, den ich sehr schätzte, dort. Ich schrieb die Institution, die das große Wort führt, an und bat um einen Beitrag zu "Licht und Gesundheit". Unser war als "Light and Health" im Jahr 1991 erschienen. Der Chef liess mir ausrichten, er wundere sich, dass es eine solche Beziehung gäbe. Er ließ sich aber überzeugen und setzte auf seiner Website einen Link zu CyberLux. Drei Jahre später, war er mittlerweile zum größten Experten auf dem Gebiet gewachsen. Da wollte ich einen Beitrag von ihm in CyberLux veröffentlichen. Den bekam ich befristet, weil der Experte meinte, dass sich die Erkenntnislage bestimmt ändern würde. Na, ja. In der Wissenschaft ist dies nicht die Seltenheit, sondern der Zustand.

Das Papier wurde veröffentlicht und von mir mehrfach zitiert unter Nutzung der Originalquelle. Etwa fünf Jahre später wollte ich das Papier wieder zitieren, fand aber ein anderes mit demselben Titel, demselben Autor und aus demselben Institut. Das alte Papier war verschwunden. Deswegen darf ich es nicht vorzeigen. Die beiden Herren, deren Irrtümer ich oben zitiert hatte, haben sich eben geirrt. Sie werden aber, mit dem Irrtum konfrontiert, nis sagen, sie waren es nicht. Sie haben sich geirrt. Und Irrtum gehört zur Wissenschaft. Wie soll man Winssenschaftler klassifizieren, die ihre potenziellen Irrtümer mit einem Zeitzünder versehen? Mission impossible?

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine europäische EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

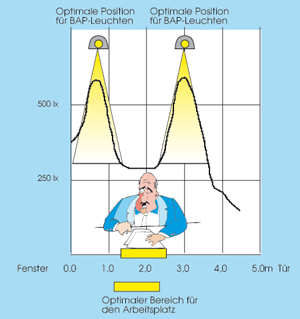

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. BAP-Leuchte bzw. Bildschirmarbeitsplatzleuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Nun geht nicht um Geflügel die man austauschen kann, sondern um die Beleuchtung von Büros, die auch heute noch zum größten Teil tagsüber besetzt sind. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Dieser Schwachsinn ist nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern hat System. Seit 1935 gibt es für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen nicht eine Norm, sondern 2 davon. DIN 5035 regelte, was die künstliche Beleuchtung anging. Und DIN 5034 die Tageslichtbeleuchtung. Und beide treffen sich in den gleichen Räumen und haben keine Ahnung voneinander. DIN 5035 wurde 2001 durch EN 12464 ersetzt, DIN 5034 blieb. EN 12464 nahm Tageslicht insofern zur Kenntnis, dass sie sagt "Die Beleuchtung kann durch Tageslicht, künstliche Beleuchtung oder eine Kombination aus beidem erfolgen." Ansonsten wendet man die gleichen Kriterien auf beide an. Was eigentlich nicht so schlimm erscheint, wie es wirklich ist. Denn alle aufgezählten "Parameter" sind für das künstliche Licht entwickelt worden. Deswegen sieht das Tageslicht zuweilen zappenduster aus, z.B. bei Lichtfarbe. Für das Tageslicht gibt es keine Lichtfarbe. Es ändert sich morgens bis abends dauernd und bleibt nur in der Nacht konstant. Das gilt heute sogar als gesund. Leider sind Beleuchtungsnormen nicht von heute, auch wenn sie immer wieder neu geschrieben werden.

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Geduld, bald sind wir bei der Qualität angekommen

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Der lange Marsch zur Lichtqualität geht in die fünfte Folge. Ja, wo hatte ich angefangen? Mit der Exzellenz …. Wie ambitioniert muss dieser Kollege sein, damit er sich durch das Papier zur Qualität durcharbeitet?

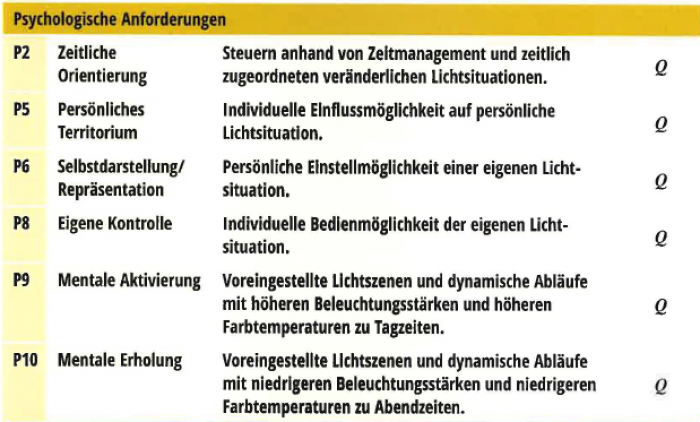

Bitte die nachfolgende Tabelle mit den Augen dieses Kollegen sehen, wie ich das versuche. Der trägt bei der Arbeit schon lange keinen Blaumann mehr, ist vielleicht promovierter Akademiker, muss aber etwas Technisches planen und herstellen. (daher sein Outfit) Bevor er das darf, muss er "Bauherren" sein Projekt "verkaufen". Dieser muss nicht der Emir von Abu Dhabi sein, und das Projekt nicht die "Große Moschee von Abu Dhabi" heißen, wie es bei einem Projekt von Mark Major war. Der hatte aus einem Betonhaufen ein Baudenkmal mit Hilfe von Licht geformt. Vielleicht ist der Bauherr ein kleiner Angestellter eines Facility Managers. Der wird zwar anders auftreten als der Emir, will aber dasselbe, gutes Licht für sein Geld. Was gut heißt? Entweder weiß es der Bauherr oder man muss es ihm eben verkaufen.

Was denkt der Kollege, wenn er diese Tabelle sieht? Also ich …

Ich weiß nicht, ob ich so motiviert bin, um mir zuerst Anhang B1, dann Anhang B3 zu lesen, um hierher zurück zu pilgern. Sagen wir mal, ich tue es. Dann? Eigentlich müsste ich noch die Legende lesen (hier nicht sichtbar), um zu verstehen, warum manche Kürzel schwarz sind und andere diverse Rotnuancen aufweisen. Ach ja, die sind nicht beabsichtigt, sondern kommen dadurch zustande, dass die gleiche Farbe (Schrift) vor einem anderen Hintergrund anders gesehen wird. Bisschen kleinlich der Kommentar, zugegeben. Mir fielen nur die Vorschriften ein, die leichtes Erkennen von Sicherheitszeichen fordern.

Danach will ich weniger kleinlich sein. E taucht häufig auf. Was war das? Ein Lichttechniker wird auf die Beleuchtungsstärke tippen. Stimmt das? Weiß ich nicht, also suchen … Suchfunktion hilft nicht. Also durchblättern. Auf Seite 14 werde ich fündig, da taucht "E" zum ersten Mal auf. Dort lese ich, ich soll bei B4 gucken. Das ist ein Anhang. Also eingeben "Anhang B4" … Fündig, der Suchbegriff wird gefunden, aber nicht die gesuchte Stelle. Die steht nämlich unter Anhang B, Unterpunkt B 4. Bisschen kleinlich der Kommentar, wieder zugegeben. Aber E muss sehr wichtig sein. Taucht überall auf.

Irgend wann mal ist es gefunden. Es ist wirklich die Beleuchtungsstärke, aber die "im Bereich der Sehaufgabe". Was ist das schon wieder? Das finde ich auf Seite 100, wo geschrieben steht: "Die Beleuchtungsstärke ist eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung einer Sehaufgabe. Als Maß dient die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe." Und was ist das? Spätestens hier wird der geduldigste Motivierte aufgeben. Was der Bereich der Sehaufgabe ist, wird man erst erfahren, wenn man DIN EN 12464-1, welche Ausgabe immer, kauft. Es ist aber nicht egal, welche Ausgabe man nimmt. In der ersten von 2003 war die Größe nicht angegeben. Man muss also die letzte nehmen. Hat vielleicht der Kunde die Norm?

Nein, der Kunde hat die Norm nicht. Man wäre glücklich, wenn der Kunde wüsste, dass es die überhaupt gibt und was die besagt. Der besitzt aber womöglich die Aufbereitungen, die die DGUV für Betriebe erstellt. So z.B. BGI 856, die der Praktiker nach Aussagen der Autoren gleich zur Hand hat. Die kennt leider den Begriff "Bereich der Sehaufgabe" nicht. Weder in der Ausgabe von 2003 noch als DGUV-I 215-442. Ich weiß den Grund, verrate aber nur gegen Honorar.

Nun, ja. Die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe ist sehr wichtig, habe ich gelernt. Dummerweise gibt es die Beleuchtungsstärke nur im Labor. Im normalen Leben tritt sie nur in Gesellschaft anderer auf, also etwa als Mittelwert oder als Gleichmäßigkeit. So steht es auch in der nächsten Rubrik auf Seite 100. Dort lese ich "Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist das Verhältnis zwischen minimaler und mittlerer Beleuchtungsstärke im Bewertungsbereich." Huch, stimmt das, die hieß doch anders? Stimmt! Gemeint ist hier die Gleichmäßigkeit U0 , die man früher anders bezeichnete. Zudem gab es zwei davon. (Anm.: Hier ist dargestellt, warum die zweite für den "Bereich der Sehaufgabe" mehr Sinn macht.)

Ich mache mich auf die Suche nach U0. Die taucht tatsächlich an vier Stellen auf. Leider steht nirgendwo, was die ist. Ich hatte nämlich gelernt, dass die Gleichmäßigkeit mit g abgekürzt wird, und zwar mit dem Index 1 oder 2. Was macht die Null hier? Fragen wir BGI 856 … Dort steht aber was von g1. Was mache ich da? Zudem ist die Rede von Wartungswerten. Vielleicht mitteln die die Gleichmäßigkeit über die Zeit? Kann nicht sein, denn so doof ist keiner. Obwohl … bis zum Jahr 2003 hat man die allerwichtigste Größe der Beleuchtungstechnik als "örtlich-zeitlichen Mittelwert" angegeben und nannte sie Nennbeleuchtungsstärke (s. DIN 5035-1 ab 1972).

Bei der Suche nach Uo und dessen Bedeutung dürfte unser Kollege sich endgültig von der Welt der Qualität verabschiedet haben. Vielleicht liest er zufällig meinen Beitrag "Abschied von der Gleichmäßigkeit" (hier) und kommt dahinter, dass U0 und g1 dasselbe sein können, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, trifft man noch viel präzisere Angaben, die man noch schlechter verstehen kann. (Quelle hier screenshot), bei anderen Quellen fehlt der Strich über Emin, der eh keinen Sinn macht):

Wenn man sich endlich durch Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit durchgearbeitet hat, bleibt nur noch die Kleinigkeit übrig, die Sache einem Architekten klar zu machen. Die halten nämlich nichts davon. Eine aus sich von Architekten anmutige Beleuchtung ist ungleichmäßig. Das wird in der Lichttechnik zwar nicht geleugnet, aber seit Jahrzehnten anders gelehrt. Der Grund ist sehr einfach, aber offenbar schwer zu verstehen. Der Begriff "Gleichmäßigkeit" erhielt seine Bedeutung in der Zeit, als man sich nur noch mit der Allgemeinbeleuchtung von Großraumbüros oder Hallenbeleuchtung beschäftigte. So sollte jeder Arbeitsplatz, der irgendwo steht, die gleiche Beleuchtungsstärke abbekommen. Was denn sonst? Das ganze hat mit Qualität wenig zu schaffen, außer dass man dies als Qualität verstehen will. Relevant ist das Ganze im Vertragsverhältnis zwischen Lieferant und Kunde, wenn der das eben so bestellt, weil er normierte Arbeitsplätze hat. Und jeder muss gleich beleuchtet sein.

Jetzt habe ich aus meiner Tabelle den Anfang von F1 = "Sehen und Identifizieren von Details" mühsam abgearbeitet. Gleich kommt das nächste, in dem neue Begriffe auftauchen. Da es hierbei um meine wichtigste Aufgabe handelt, "Anzahl, Anordnung und Position der Lichtquelle", muss ich wohl ran. Uo hatten wir bereits. Aber was bedeutet BRe, CRF und SS? Keine Sorge, ich bin gleiiiich fertich! Das mach ich gleich mit den nächsten Begriffen, weil die die "Lichtverteilung" betreffen. Die hängt doch mit "Anzahl, Anordnung und Position der Lichtquelle" eng zusammen. Oder? Dafür muss ich noch herausfinden, was Bal, Bpsy und Bphy sind. Bei Bpsy und Bphy kann ich mir schon was vorstellen, schließlich habe ich sogar eine Doktorarbeit darüber geschrieben, aber Bal? Da hilft die Suchfunktion. Es ist die "(Ausgewogene) Leuchtdichteverteilung". Die kannte ich schon, aber unter einem anderen Namen. Was war mit SS? Ach, ja, Schlagschatten. Die kenne ich nur als verboten.

Aber "Mod" und "Q" muss ich noch nachschlagen. Die sollen wichtig sein für "Sehen und Identifizieren von Formen". Gefunden! Mod ist Modellierung. Kennt doch jeder, der Beleuchtung macht, z.B. bei der Bühnenbeleuchtung oder beim Fotografen. Was macht das aber hier? Sei´s drum. Die Mod aber ist, wie ich hier lernte, eine quantitative Größe, weil es auch qualitative gibt. Und ob! Die Suchmaschine wirft 212 Fundstellen raus, die mit "Q" bezeichnet sind. Die muss ich unbedingt anführen. Leider reicht der Platz nur für ein Detail aus:

Ufff! Früher hat man Leute, die etwas individuelle Beleuchtung haben wollten, über den Hof gejagt. Die Homepage einer sehr bekannten Firma präsentierte ein Laufband, das besagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung". Und nun das! Ich soll eine Beleuchtung planen, die jedem erlaubt, das "persönliche Territorium" zu markieren (P5). Die Autoren kennen vermutlich den Trend in der Bürobeleuchtung nicht. Der heißt "Business Club" und bedeutet, dass niemand einen festen Arbeitsplatz hat. So spart man teure Fläche, auch wenn das Sparen viel teurer kommt, weil die Arbeitsplätze verdichtet werden und Störungen zunehmen, obwohl sie hoch genug sind.

Mein Produkt soll auch dazu dienen, "Mentale Aktivierung" durch Steuern des Lichts zu bewirken (P5). Auch mentale Erholung ist angesagt (P10). Das macht auch meine Beleuchtung. Die ist zum Glück nur abends notwendig. Da sind die meisten Büroleute zu Hause oder in der Disco, und Bandarbeiter brauchen keine mentale Erholung, weil sie mental nix leisten. Aber immerhin, es gibt ja Wissensarbeiter, die in langen Nächten solche Papiere schreiben.

Nun bin ich nach vielen Mühen bis F2 von einer Tabelle gekommen. Bis F9 ist noch eine Weile hin. Danach gibt es jede Menge Tabellen abzuarbeiten. Insgesamt sind es 29 Tabellen, von denen ich wohl 21 abzuarbeiten hätte. Zum Glück ist der Winter noch lang. Dann mache ich mich an die Frage, warum Lichtfarbe bei "Sehen und Identifizieren von Formen" ohne Belang ist (oberstes Bild F2). Ganz zum Schluss werde ich noch verstehen, was "Sehen und Identifizieren über die Zeit" bedeutet und warum man dazu nur qualitative Angaben machen kann (F5).

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025