Posts Tagged: Nacht

LED dürfen nicht mehr flimmern - nur noch moderat …

In meiner Abwesenheit habe ich Post vom Umweltbundesamt und von Lichtpeter (hier) bekommen. Die EU-Kommission hat eine Verordnung gegen das fröhliche Treiben der LED erlassen. Hier seine Meldung in vollem Wortlaut (ohne Adressen, die gibt es hier) Die Verordnung kann hier abgerufen werden.

!!! Ticker !!! Die neue EU-Verordung gegen das Lichtflimmern ist veröffentlicht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

werte Freunde des guten, flimmerarmen Lichts.

Der Nikolaus hat etwas mitgebracht.

Seit nunmehr 4 Jahren arbeitet Der Lichtpeter daran dass das Lichtflimmern reguliert wird.

Nun ist es soweit, die neue Verordnung heißt (EU) 2019/2020 und ist vom 1. Oktober 2019.

Die Verordung ist zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr. 245/2009 und (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission.

Sie stellt die Anforderungen an die Produktgestaltung, was unter anderem auch eine Regulierung gegen das Lichtflimmern vorsieht.

Sie ab dem 1. September 2021 in Kraft und ist unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gültig.

Weitere Details und Links zur Einsichtnahme und zum Herunterladen hier auf dieser Webseite.

Herangezogen zur Vermessung des Lichtflimmerns gemäß dieser Verordnung wurden SVM und PstLM. Es sind also zwei Messgrößen, die die zeitliche Ungleichförmigkeit des Lichts vermessen und bewerten.

Ebenso wäre das CFD-Messverfahren geeignet gewesen mit dem Vorzug nur eine Messgröße zu benötigen. Immerhin hat die Existenz des CFD die Notwendigkeit und die Machbarkeit eindeutig gezeigt und damit den Druck erhöht, dass es möglichst schnell zu dieser Verordnung gekommen ist.Der Lichtpeter wünscht eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2020, sowie ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Erwin

Dipl.-Ing. (DH) für Elektrotechnik

Der Lichtpeter

OSRAM wird Elektronik-Bude - jetzt endgültig

Es ist lange her, ich berichtete, OSRAM wird Elektronikbude (hier). Damals gab es noch das Gerücht, dass sich Osram in die LED-Entwicklung vertiefen wollte. Heute ist es kein Gerücht mehr. Eine Firma aus Österreich hat die Mehrheit an Osram gekauft. Damit geht die gesamte Lichtsparte von Siemens nach Österreich. Na, ja. Traunreut war ja auch fast Österreich.

Firmen kommen, Firmen gehen, Wirtschaftszweige bleiben bestehen -- bis sie ihre Bedeutung verloren haben. So ist es mit Licht. Einst konnte es internationale Kartelle ernähren. Als sich Siemens von der Leuchtensparte trennte, waren die Kollegen dort schockiert. Licht nicht mehr Kerngeschäft? Doch, doch. Siemens behielt OSRAM. Alles was in Leuchten leuchtet. Später gingen auch die Leuchten zu Osram, zu einer Firma, die nie Leuchten bauen durfte. So der Konzernzwang. Danach fand man, dass Leuchten weder Kern noch Geschäft wären. Also weg damit. Jetzt ist auch Osram weg.

Der Wirtschaftszweig Licht sorgte nicht nur für Gewinne für die beteiligten Unternehmen, sondern auch dafür, dass wir gewisse Normen hatten, die z.B. für Blendungsbegrenzung sorgten. Wenn die Leuchtmittel in China gebaut, die Vorschaltgeräte in Vietnam gewickelt, die Spiegel in Malaysia gebogen werden, wird sich niemand für verantwortlich erklären, wenn die Beleuchtung blendet oder mit Lärm nervt. Anders als bei Druckern oder Kopierern, die eigenständige Geräte sind, kann man bei Leuchten den Hersteller nicht dafür verantwortlich machen, wenn die Beleuchtung blendet. Einen ganz üblen Vorgeschmack davon kann man auf Straßen erleben. Fahrräder blenden schon bei Tage, eine Überlandfahrt bei Nacht artet in vielen Ländern in Horror aus. Man hat viel Licht, sieht aber immer seltener etwas.

OSRAM in Gefahr

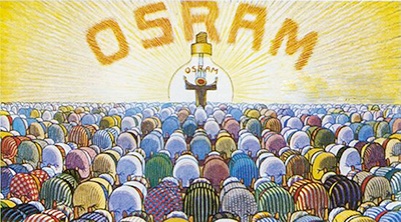

Kann die Welt untergehen? Irgendwann mal schon, nur nicht jetzt. Aber für das Reich der Osramiden scheint der Tag nicht fern. Der Berliner Tagesspiegel hat heute eine Meldung gebracht, deren Schrecken nur diejenigen ermessen können, die die Hochzeit des Osramiden-Reichs erlebt haben. Es waren Jahre, als es nichts ausmachte, wenn die Sonne unterging. Hell wie der lichte Tag, war es überall, wo Lampen Marke Osram hingen.

Kein Tag verging, ohne dass man an dessen Ende etwas von Osram benutzte, zu Hause oder im Auto. OSRAM war immer dabei, z.B. mit der Bilux-Lampe, die vermied, dass man vom Fernlicht geblendet wurde. (Das ist nicht die Spar-Version von Trilux.) Sie wurde 1925 (!) eingeführt. Die tollen Sealed Beam-Lampen der Amerikaner waren Dreck dagegen, die blendeten munter darauf los. Die wurden in der EU später sogar verboten. Eigentlich waren sie aufgeblasene Glühlampen, die man wegwerfen musste, wenn der Glühfaden riss. Da die damaligen Ami-Autos eine Lebensdauer von 5-7 Jahren hatten, sollte man die Lampen/Leuchten nie tauschen müssen. Das Wegwerfauto, sozusagen. Brennt die Lampe durch, ist das Auto auch fällig. Mit solchen tollen Konzepten hat sich die amerikanische Autoindustrie ihr eigenes Grab geschaufelt (s. Videos aus Detroit in Youtube, eine Geisterstadt). OSRAM war schon 1925 fortschrittlicher als die 1938 die Amis sealed-Beam einführten. Deutsche Automacher konnten sich die Scheinwerfer formen, bei den Amerikaners gab es nur runde Scheinwerfer.

Eigentlich war OSRAM nicht als eine rein deutsche Firma gegründet worden. Am 10. März 1906 meldete die Deutsche Gasglühlicht-Anstalt das Warenzeichen Osram für die Waren „Elektrische Glüh- und Bogenlichtlampen“ beim damaligen Kaiserlichen Patentamt in Berlin an; am 17. April 1906 wurde es unter der Nummer 86.924 in die Warenzeichenrolle des Patentamtes aufgenommen. Der Ahnherr war Carl Freiherr Auer von Welsbach, ein Österreicher. Von dem habe ich noch Glühstrümpfe für meine letzte Primus-Lampe, die ich zum Nachtangeln benutzte.

Die Deutsche Gasglühlicht AG gliederte im Oktober 1918 ihr Glühlampengeschäft in die Osramwerke G.m.b.H. mit Sitz im Berliner Ortsteil Friedrichshain (seit den 1990er Jahren „Oberbaum City“) aus. Nach dem Verlust der Auslandsmärkte durch den Ersten Weltkrieg erschien es den drei führenden deutschen Glühlampenherstellern AEG, Siemens & Halske (S & H) und Deutsche Gasglühlicht sinnvoll, die gemeinsamen Interessen zu bündeln. Ziel war die Stärkung gegenüber der ausländischen Konkurrenz durch Firmen wie Philips und General Electric sowie die Rückgewinnung von verloren gegangenen Marktanteilen. Am 5. Februar 1920 wurden Siemens & Halske zusammen mit der AEG Kommanditisten der Osramwerke und übertrugen ihre Fertigung von Glühlampen in die neue Kommanditgesellschaft Osram GmbH & Co. KG. Gründungsdatum und Beginn der ersten Geschäftsjahres wurden rückwirkend auf den 1. Juli 1919 festgesetzt. Man fasste wohl schnell Fuß und gründete bereits 1924 ein weltweites Kartell (Phoebus), das die Herstellung von Glühlampen mit einer Lebensdauer von über 1.000 h verbot und aktiv bestrafte. (hier)

(seit den 1990er Jahren „Oberbaum City“) aus. Nach dem Verlust der Auslandsmärkte durch den Ersten Weltkrieg erschien es den drei führenden deutschen Glühlampenherstellern AEG, Siemens & Halske (S & H) und Deutsche Gasglühlicht sinnvoll, die gemeinsamen Interessen zu bündeln. Ziel war die Stärkung gegenüber der ausländischen Konkurrenz durch Firmen wie Philips und General Electric sowie die Rückgewinnung von verloren gegangenen Marktanteilen. Am 5. Februar 1920 wurden Siemens & Halske zusammen mit der AEG Kommanditisten der Osramwerke und übertrugen ihre Fertigung von Glühlampen in die neue Kommanditgesellschaft Osram GmbH & Co. KG. Gründungsdatum und Beginn der ersten Geschäftsjahres wurden rückwirkend auf den 1. Juli 1919 festgesetzt. Man fasste wohl schnell Fuß und gründete bereits 1924 ein weltweites Kartell (Phoebus), das die Herstellung von Glühlampen mit einer Lebensdauer von über 1.000 h verbot und aktiv bestrafte. (hier)

Meine Bekanntschaft mit OSRAM war sehr viel später. Mindestens zwei unserer Professoren an der Uni sowie ein Oberingenieur waren ehemalige Osramiden. Später gesellten sich noch einige Kollegen dazu, und mancher Studienkamerad verließ die Uni Richtung OSRAM. Aber etwa 1973 war die Zeit abgelaufen. Damals sollte ich eine andere Seite der Firma kennenlernen. Beim Arbeitsgericht sagte der Richter zu Arbeitern, die gegen ihre Kündigung durch OSRAM klagten öfter: "Ich kann die Kündigung rückgängig machen. Wollen Sie aber wirklich dorthin zurück?" Zu diesem Zeitpunkt besaßen Siemens 43 %, die AEG 36 % und die International General Electric Company 21 % der Anteile. Die waren allerdings nicht viel Wert. Die Agonie von AEG hatte begonnen. Am Ende übernahm Siemens die gesamte Firma, führte das Champignons-Management ein ("Alles, was den Kopf ausstreckt, wird um denselben gekürzt") und beseitigte praktisch die gesamte Führung - nicht nur die oberste. OSRAM blühte wieder auf. Bis sich Siemens vom Leuchtengeschäft trennte.

Die weiteren Schritte, mit denen sich Siemens später vom Licht abnabelte, habe ich gelegentlich kommentiert (hier oder da oder dort). Mittlerweile waren bei der OSRAM-Story auch die Kollegen von Siemens-Licht beteiligt, weil sie zunächst an eine Heuschrecke verkauft worden waren, wieder zurück gekauft, wieder weg, dann zu OSRAM. Und dann endgültig abgestoßen. Kurz gesagt: Der Branchenprimus in Beleuchtungstechnik + ein Drittel vom globalen Oligopol der Leuchtmittelindustrie auf dem Weg zu einer Abteilung einer österreichischen Elektronik-Bude. Das hätte sich Carl Freiherr Auer von Welsbach nicht träumen lassen. Werner von Siemens auch nicht. Übrigens, als ich Lichttechniker wurde, wurde dessen Geburtstag in der gesamten Elektroindustrie Deutschlands gefeiert. E-Techniker hatten einen Feiertag mehr als andere deutsche Arbeitnehmer. Siemens war nämlich ein sozialer Arbeitgeber. Lang, lang ist es her!

Lebenslicht für Mensch und Tier

Die übriggebliebenen Insekten von Deutschland können sich freuen: Die TU Berlin entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) Leuchten, die möglichst wenige Insekten anlocken. Das Ziel wäre auch ohne neue Leuchten erreicht, wenn man noch ein paar Jahre gewartet hätte, bis der letzte Falter seine Flügel abgibt.

Das Projekt wird im heutigen Tagesspiegel beschrieben. Zur Erinnerung hier eine Faximile des Beitrags. Das Original gibt es beim Tagesspiegel Verlag. Den Inhalt habe ich von üblichen Verfälschungen durch die PDF-Erzeugung bereinigt, so dass man auf der Seite vom Tagesspiegel suchen kann, indem man eine Wortfolge eingibt.

Licht in der Nacht und Krebsrisiko

Ich will niemanden dazu bewegen, nachts ohne Licht zu sitzen. Aber die neuesten Studien, die ich gefunden habe, verstärken den seit langem herrschenden Verdacht, dass Licht in der Nacht das Krebsrisiko nachweislich erhöht. Der Verdacht herrscht seit langem und sollte nicht mit dem viel älteren Verdacht verwechselt werden, dass Leuchstofflampen Krebs erzeugen würden. Dieser war schon in den 1950er Jahren geäußert worden und kann so nicht bewiesen werden, weil wir keine Instrumente besitzen, die eine Kausalbeziehung nachweisen können. Zudem war vom "Licht" die Rede, und das heißt, dass das Licht ursächlich wäre.

In irgend einer Weise scheint Licht mit Krebserkrankungen in Beziehung zu stehen, wie epidemiologische Studien schon in den 1980ern gezeigt hatten. Demnach treten bestimmte Krebserkrankungen mit zunehmendem Abstand zum Äquator häufiger auf (hier, leider nur Englisch). Das muss allerdings nicht unbedingt heißen, dass Licht der Verursacher wäre, sondern vielleicht sogar der Mangel an Licht. Zudem gibt es am Äquator mehr UV als sonstwo auf dem Planeten, während wir im Winter unter UV Mangel leiden. Deutsche Literatur zu dem Thema ist leider rar gesät, was damit zu tun hat, dass Amerikaner besser untersuchen können. Sie haben eine Bevölkerung deren südlichster Wohnort nahe dem Äquator liegt, der nördlichste ist zwar nicht über dem Polarkreis angesiedelt, aber man kann auch Kanadier zu Hilfe nehmen, als Probanden natürlich.

Die Studie, die mci alarmiert hat, ist global in 158 Ländern durchgeführt worden (hier, leider wieder Englisch). Die Schlussfolgerung hört sich schön schlimm an: "Artificial light at night is significantly correlated for all forms of cancer as well as lung, breast, colorectal, and prostate cancers individually. Immediate measures should be taken to limit artificial light at night in the main cities around the world and also inside houses."

Ich will die Inhalte nicht übersetzen, weil sich imer Ungenauigkeiten einschleichen können. BIs wir erleben, dass in deutschen Städten die 9 Millionen Laternen, die sich den Mast in den Bauch stehen, bis ein Fußgänger vorbeikommt, abgeschaltet und gedimmt werden, wird bestimmt viel Wasser den Rhein herunter geflossen sein. Es ist aber nicht verboten, den eigenen Konsum an Licht zu überdenken. Dabei denke ich weniger an Dunkelheit als an ein Licht, das die vermutliche Ursache des Problems nicht aufkommen lässt: die Unterdrückung des Melatonin. Ich denke auch weniger an Beleuchtung, sondern an den Fernseh- und Smartphone-Konsum. Deren Licht geht nämlich direkt ins Auge, während die Beleuchtung weniger direkt ins Auge strahlt.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025