Posts Tagged: Forschung

Wie man sich in 100 Jahren an das Licht herantastet

WEG – die Welt Erleuchtungs-Gesellschaft (Name der Redaktion äußerst gut bekannt) fühlt sich in ihrem wohl verdienten Schlaf durch ein grelles Licht gestört. Dieses wird zunehmend stärker und erklärt WEG, dass es ein Fehler war, Licht nur als Mittel zum Zweck zu sehen. Und das über 100 Jahre. WEG meinte schon immer, man bräuchte Licht zum Sehen. Was denn sonst? Wie erklärt man, dass Menschen Licht haben wollen, auch wenn es ihnen nicht danach ist, etwas zu sehen? WEG wollte sich nie von ihren Wurzeln entfernen. Sie war erdacht worden auf dem Internationalen Gas Kongress 1900, als sich 400 Gasingenieure auf der Pariser Ausstellung mit Lichtmessung beschäftigten. Und 1913 als die Internationale Photometrie Kommission gegründet. Später mutierte sie zu WEG.

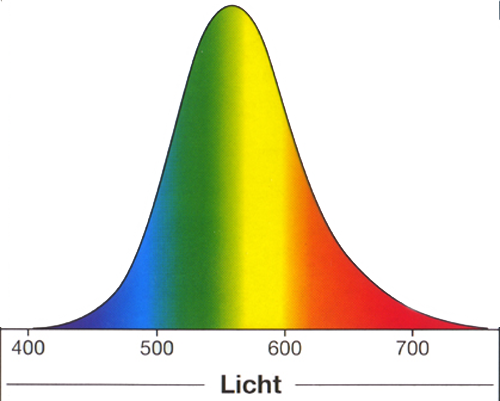

Eigentlich wollte sie so bleiben, wie sie war. Das Licht flog ja seit dem Big Bang ziellos im Universum herum und harrte seiner Messung. Kurz nach der Gründung gelang WEG der große Coup. Sie konnte bereits 1924 der Welt erklären, was das menschliche Auge von der himmlischen Strahlung hält. Nicht viel. Also, Blau ist unbedeutsam, trägt ja nicht viel der Helligkeit bei. Rot übrigens auch nicht. Also konzentrieren wir uns auf Grün. So entstand eine Kurve der Welterleuchtung, die ihren Zenith bei Gelb-Grün findet. Alles andere, was Sonne und Sterne auf die Menschheit loslassen, war nunmehr unwichtig. Eigentlich diente die Kurve nicht der Erleuchtung, sondern der Normierung der Leistung der Lichtprodukte. Also dem Welthandel der Industrie. Kerzen konnte man auch ohne Normung herstellen und verkaufen. Das aber steht nicht in den Büchern, die Lichttechnik beschreiben.

Nicht alle waren damit glücklich. Einer der damals berühmtesten der Zunft, der auch heute noch bekannt ist, ein gewisser Luckiesh, meinte 1926, das wäre falsch. Menschen bräuchten Sonnenstrahlung und darbten in dunklen Mietskasernen vor sich hin. Sein Buch, Light and Health, erreichte die Herzen der Amerikaner. Da sie aber ihre Städte nicht so schnell umbauen konnten, versuchten sie die fehlende Strahlung, UV, in ihre Wohnungen zu lotsen. WEG meinte, das wäre nicht nötig gewesen, weil man so eine Strahlung doch nicht sehen kann. Das war aber Menschen wie Politikern egal. Wie im Buch American Sunshine von Daniel Freund wunderbar dargestellt, bauten sie nicht nur ihre Städte um, damit mehr Licht in die Häuser kam, sie richteten Schulen im Wald ein und Klassen im Freien, in denen Kinder wie einst im Gymnasium – fast - nackt saßen. Da solche Räume auch z.B. in Chicago betrieben wurden, wo im Winter die Jagd nach UV wenig Ertrag bringen konnte, haben manche WEGgenossen wie General Electric Lampen auf den Markt gebracht, die zwei Strahler hatten: einer fürs Sehen einer für Gesundheit. Sunlamp hieß das Objekt. Übersetzt? Sonnenlampe. Wem das bekannt vorkommt, irrt sich nicht. Ein WEG in die Zukunft?

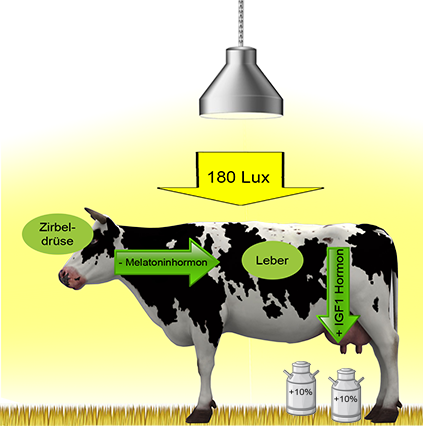

Nicht ganz … Viele wussten, dass die Sache ohne die Natur nicht klappen würde und entwickelten Gläser, die UV in die Häuser bringen sollten. Vita hieß so ein Glas. Nomen est omen. Lichttherapie in Schulen wurde gang und gäbe. Ganz Schlaue wollten das Licht über die Kuh zum Menschen bringen. Ergo sollten die Kühe UV aufnehmen und Vitamin D in die Milch aussondern. Das Buch American Sunshine karikiert manche Folgen davon. Z.B. vergleicht es das Versagen der Architektur, Licht in die Häuser zu bringen, mit dem Ansinnen Rattenberg (hier bitte unbedingt lesen) mit Sonnenlicht beglücken zu wollen. Die Architekten haben es immerhin geschafft, den Wohlhabenden Sonnenlicht in die Bude scheinen zu lassen. Der Lichtguru, der Rattenberg mit großen Spiegeln auf dem Berg in Sonnenlicht eintauchen wollte, ärgerte sich aber ewig, dass der Bürgermeister bei seiner Entscheidung nix im Tee hatte. Dieser fand das Bisschen Tageslicht auf dem Markplatz zu wenig für die paar Millionen, die die Spiegel auf den Bergen kosten würden. Und Spiegel für paar Hunderttausend hätten nur mäßig funzeln können.

Die Sache endete – vorerst – wie das Hornberger Schießen. In Schulen saßen halb oder kaum bekleidete Kinder unter Sunlamps und wurden angeblich in kürzester Zeit größer und gesünder als ihre Altersgenossen, denen das gesunde Licht vorenthalten war. Übrigens, man sieht auf den Fotos nur weiße Kinder. Die schwarzen hatten Pech. So um 1940 ging der Spuk leise zu Ende. Amerika hatte eine sinnvollere Beschäftigung gefunden – Krieg führen.

Die Probleme für WEG sollten aber erst richtig anfangen. In Deutschland experimentierte ein Augenarzt – Prof. Hollwich – mit Licht und Lebensvorgängen und behauptete Ungeheuerliches. Alle Lebensvorgänge würden von Licht gesteuert. So etwa 1950 hatte er seine Behauptungen untermauert. Das wäre für WEG so schlecht nicht, hätte der dumme Mann nicht auch noch behauptet, das Problem läge in der neuen Lampentechnik, LL-Lampe, und dessen Spektrum. Das war aber zu viel. Der deutsche Ableger von WEG ließ von einem der berühmtesten Sehphysiologen der Zeit ein Gutachten anfertigen, das alle Ansprüche wegfegte. Andere, weniger berühmte der Zunft, schrieben süffisant, außer dem Prof. H. hätte noch nie jemand den ominösen Kanal gesehen, der zwischen dem Auge und dem Gehirn bestehen sollte, über den das Licht das Gehirn steuern würde.

Allerdings gab sich Prof. H. kämpferisch, und so wurden Studenten der Lichttechnik 1970 (wahrscheinlich viel früher) mit dieser Weisheit konfrontiert.

Autoren dieser Schrift werden nicht genannt. Auch der Herausgeber „Deutsches Lichtinstitut“ bleibt wie vom Erdboden , pardon Internet, verschluckt. Zu vermuten ist, dass ein gewisser C. Loef dahinter steckte, u.a. weil dieser im Jahre 1970 in einem hochkarätigen Tagungsband zur Arbeitssicherheit „Licht und Lichttechnik“ als eine Grundlage der Arbeitssicherheit beschrieb: „Licht ist demnach als eine Voraussetzung für die Entstehung und die Weiterentwicklung organischen Lebens aus der Uratmosphäre anzusehen.“ Dazu führte er aus: „Neben den Sehzellen in der Netzhaut des Auges existieren im peripheren Wahrnehmungsbereich noch vegetative Ganglienzellen, welche nicht zum Sehzentrum im Großhirn, sondern zum Zwischenhirn und zur Hypophyse führen. Die Hypophyse, eine innersekretorische Drüse, beeinflußt u. a. über die Nebennierenrinden die Hormonausschüttung, den Wasserhaushalt, den Fettstoffwechsel, die Bildung katalysatorischer Proteine (Enzyme) usw.“ (Anm.: Ich hatte mich schon immer gewundert, warum das Arbeitsministerium mich 1978 um eine Studie um die Wirkungen des Lichts beauftragen wollte. Vielleicht lag es daran, dass einer der Zuhörer des Vortrags von Loef der spätere Staatssekretär Kliesch von dem Ministerium war, zuständig für den Arbeitsschutz.)

So etwas war für WEG allerdings starker Tobak. In dem Auge sollen vegetative Ganglienzellen sein, die heimlich zur Hypophyse führen? Kann nicht wahr sein. So ähnlich dachte auch ein Prof. Foster, der etwa 1991, also ca. 45 Jahre nach Hollwich, so komische Zellen in der Netzhaut entdeckte. Die berichteten tatsächlich nicht zur Sehzentrale. Und ihre Wirkung war nicht visuell. Da Foster nicht glauben konnte, dass man im Auge nach 200 Jahren Forschung noch etwas Neues entdecken könnte, gilt er dummerweise nicht als Entdecker der neuartigen Lichtempfänger im Auge.

Wer es auch immer gewesen war, das Jahr 2001 wurde zu einem Schicksalsjahr für die Lichttechnik. Jemand (Brainard, Thapan, Foster ???) entdeckte in der Netzhaut tatsächlich Zellen, die nicht daran dachten, Bilder der Außenwelt dem Gehirn zu melden. Sie heißen jetzt ipRGC oder (intrinsisch) photosensitive Ganglienzellen. Sie enthalten ein besonderes Photopigment, das Melanopsin. Dass die neuentdeckten Zellen Melanopsin enthalten, wurde von Provencio und Mitarbeitern 2007 publiziert. Dieser war schon 1991 bei Fosters Arbeit dabei.

Lange lange davor, etwa 1972, hatten mir zwei bedeutsame Männer erzählt, man müsse sehr ernst nehmen, was Hollwich uns als Studenten erzählt hatte. Einer davon hieß Jürgen Aschoff. Ich wäre vor Ehrfurcht zur Salzsäule erstarrt, wenn ich gewusst hätte, wer mir da etwas erzählt. Der andere ist weitaus weniger bekannt aber berühmt, Rikard Küller. Er war Psychologe, Architekt und Physiologe, und er wusste, dass sich die Umwelt dem Menschen über das Auge mitteilt, aber nicht notwendigerweise mit Bildern. Von ihm stammt die Bezeichnung NIF für alle Wirkungen der Strahlung auf den Menschen außer dem Sehen und Erkennen von Objekten. NIF steht seit 1983 für non-image-forming und würde z.B. erklären, dass das unterschiedliche Wachstum der Kinder (American Sunshine) nicht unbedingt auf die Stärkung der Knochen durch UV zurückzuführen wäre. Es können reine psychische Wirkungen sein.

Kann? Könnte? Jeder, der in Deutschland arbeitet und dies liest, genießt ein Privileg, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Die Arbeitsstättenverordnung von Deutschland sagt (seit 1975) „Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben.“ Das verdanken wir zwei Männern, die Ende der 1960er Jahre die psychische Wirkung der Kommunikation mit der Umwelt erforschten. Einer war mein Chef, der andere ein Kollege. Beide trugen ihre Erkenntnisse auf Tagungen von WEG vor.

Aber kein Messgerät der Welt kann eine solche Wirkung messen. Daher war die Sache für WEG nicht relevant. Die Beamten des Arbeitsministeriums aber griffen zu. Daher kann heute jeder deutsche Arbeitnehmer darauf berufen. Wenn ihm keine Sichtverbindung verfügbar gemacht werden kann, weil es nicht geht, gibt es Ersatzmaßnahmen. Eine der genialsten davon sind Lichttage. (hier)

So ganz kalt lassen taten NIF WEG nicht. Küller durfte die ganze Literatur nach solchen Wirkungen suchen, die dokumentiert sind. Es kam eine formidable Sammlung zusammen (hier), die 2001 von WEG veröffentlicht wurde. Ein Jahr später veröffentlichte WEG aber eine Beleuchtungsnorm, die man heute eher als Ursache vieler gesundheitlicher Probleme sehen kann, die mein Institut 1990 bis 1998 veröffentlichte (hier). Dieser Bericht trat übrigens die Welle los, die „Licht und Gesundheit“ heißt.

Die erste Veranstaltung von WEG mit einer neuen Perspektive für Licht und Beleuchtung fand 2004 statt (hier). Da machte man sich auf den Weg, um die offenen Fragen in der Lichtanwendung aufzuzeigen. Als die Arbeit 2016 veröffentlicht wurde (hier), war eine Studie, die wir mit der Universität Ilmenau im Auftrag der BAuA erstellt hatten, schon über 5 Jahre alt (hier). Immerhin zeigte sich, dass sehr viele Fragen durch wissenschaftliche Studien beantwortet werden müssen, bevor WEG sich vom 100 Jahre alten Weg wegbringen lässt. Das aber ist in der Wissenschaft so selten nicht. Es gibt immer noch Leute, die der Äthertheorie aus dem 17. Und 18. Jahrhundert frönen, darunter auch Träger des Nobelpreises für Physik.

Der vorerst letzte bedeutsame Schritt von WEG ist die Veröffentlichung einer Methode in 2018, wie man Licht quantifiziert, um die Wirkung zu beschreiben, die nicht visuell ist. Sagen wir salopp, die Gesundheit betrifft. Da bei dieser Methode das Tageslicht nur als Simulation vorkommt und lebenswichtige Strahlung, die das Auge nicht sehen will, gar nicht, muss man erst einmal zeigen, ob die Wirkung überhaupt eintritt. Denn das Tageslicht kann hundert Mal stärker sein als das von WEG gemeinte Licht und eine wunderbare Landschaft bescheinen, die der Menschen Seele erfreut. Dass allein der Lichtblick auf einen Hinterhof dem Arbeitsschutz dienlich sein kann, ist seit 1975 nachgewiesen. Ebenso wie die Heilwirkung auf Schwerkranke, die nach einer Operation schneller genesen, wenn sie vom Krankenbett eine schöne Aussicht genießen. (hier)

Dummerweise bleiben solche Wirkungen üblichen Lichtmessgeräten verborgen. Daher muss WEG einen anderen Weg finden. Mal sehen, welchen … Wann die Lichttechnik auf die Idee kam, dass Licht etwa mit Gesundheit zu tun hätte, kann ich nicht angeben, aber wann sie dies genormt veröffentlichte: 1935! Daher der Name DIN 5035.

Daniel Düsentrieb in Panik

Der berühmteste aller Erfinder, der nichts unerfunden ließ, Daniel Düsentrieb, hätte sich vermutlich vor Neid erblasst das Leben genommen, wenn er von der Erfindungsgabe der Lichtmenschen erfahren hätte. Vermutlich hätte er aber sowieso nichts erfinden können, ohne die Erfindung der wichtigsten Person der Branche, Thomas A Edison. Denn ohne dessen Licht ist der Tag nur halb so lang. Unser Daniel arbeitet ja zudem nicht unter freiem Himmel, sondern in seiner Forscherstube. Dort findet man nichts ohne Edisons Licht, geschweige denn etwas erfinden. Und Helferlein wäre auch kopflos.

Allerdings hat Edison mit seiner Erfindung die Büchse der Pandora geöffnet. Die Menschen benutzen Licht bis zur Vergasung, sie machen damit die Nacht zum Tage. Und das geht gegen die Natur. Bei Nacht muss der Mensch nämlich schlafen. Und zwar nicht so abrupt, sondern schön vorbereitet. Dafür sorgt ein Hormon, das das Sonnenlicht scheut wie der Teufel das Weihwasser. Melatonin! Sobald sich die Sonne andere Himmel sucht zu scheinen als unseren, produziert der Körper Melatonin und erklärt damit allen seiner Zellen, dass demnächst der Sandmann kommt.

Wir können aber nicht mit den Hühnern in die Heier gehen. Im Dunkeln rumsitzen macht aber auch keinen Spaß! Also muss man ein Licht erfinden, das dem Körper sein Melatonin nicht stiehlt. Da kann man sehen und gesehen werden, aber der Körper produziert sein Melatonin munter weiter. Oooops, natürlich nicht munter, sondern circadian angemessen. Melatonin bereitet den Körper nämlich auf den Schlaf vor.

Wie kommt man zu so einem Licht, das einem den Pelz wäscht, ihn aber nicht nass macht? Ich versuche zu beschreiben, wie ich die Sache angehen will. Ob ich damit Erfolg habe, kann ich nicht garantieren. Aber notfalls verkaufe ich die Story einer Zeitung als Artikel.

So ein Projekt muss erstens so hoch aufgehängt werden, wie es nur geht. Es muss zwar nicht die UNO Menschenrechtskommission sein, aber höher als der Stadtrat von Posemuckel muss es schon. Also nicht zu bescheiden sein. Sagen wir mal das Forschungsministerium? Keine schlechte Idee, das Ministerium hat ja einst sogar Growian finanziert, die Großwindkraftanlage, damit nachgewiesen werden kann, dass es mit der Windenergie nie klappen wird. Das freute die Freunde der Atomenergie immens. Die unterstützten das Projekt öffentlich, um den Freunden der erneuerbaren Energien eins auszuwischen. Das Ministerium hatte sich damit quasi für mein Projekt qualifiziert und man müsste es daher leicht gewinnen können, z.B. wenn man erklärt, dass die Industrie wie eine Eins hinter dem Projekt steht. Welche Industrie? Ist egal.

Wie stellt man so was an? Das BMBF ist z.B. anfällig für das Wort intelligent. So zog ihm ein sehr bekanntes Unternehmen der Elektroindustrie Jahrzehnte lang Milliarden für die Entwicklung deutscher Computertechnik aus der Tasche, und verscherbelte dann die Reste an Fujitsu. Mit Computern würde Deutschland intelligenter werden, erklärte die Firma seinerzeit den Ministerialen. Da sie noch keine hatten, glaubten sie das auch. Also erzählt man, man würde intelligente Lampen entwickeln. Das tue ich unbesehen. Denn dumme Lampen entwickeln andere. Und ohne meine Lampen wird den Beamten kein Licht aufgehen. Wenn sie das Geld bewilligen, ist meine Lampe ja noch in der Entwicklung.

Leider ist es nicht allzu leicht, dem Ministerium das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich muss mir Partner aussuchen, die geübt darin sind. Das sind die Manager von Großforschungseinrichtungen garantiert. Also suchen wir uns einen Partner aus der staatlich finanzierten Großforschung. Ich will den Namen meines Wunsch-Partners nicht verraten, denn sonst geht womöglich ein anderer schnell hin, dass ich das Nachsehen habe. Die Sache ist erstmal so gebongt.

Jetzt muss ich noch einen finden, der Ahnung von Lampenentwickeln hat. Da muss man nicht lange suchen. Denn einer der drei Firmen, die die Lampenentwicklung auf der Welt unter sich aufgeteilt hatten, sitzt bei uns in der Nähe. Dazu könnte ich noch eine nehmen, die sich im Schatten der Mauer um Berlin vor kapitalistischen Umtrieben geschützt hatte. Sie hat sogar die Treuhand überlebt, weil diese nach 1990 zu dämlich war, eine Lampenfabrik an ein Immobilienunternehmen zu verhökern. Der Deal wurde nach Protesten rückgängig gemacht. Also, die nehmen wir auch ins Boot.

Mir fehlt nur noch ein Partner, ein Leuchtenhersteller. Denn Lampen können noch so intelligent sein, auf eigene Faust leuchten können sie nicht. Sie brauchen eine Leuchte zum Leuchten. Wer das nicht begriffen hat, ist keine Leuchte, jedenfalls keine große. Also, damit das Ministerium garantiert überzeugt wird, nehme ich einen der größten der Branche. Die wollen auch intelligente Leuchten. Einer deren Manager hatte sogar von Leuchten geträumt, die den Benutzer erkennen und ihr Licht nach den Bedürfnissen dieses Menschen einregeln. Eine Art elektrischer Wauwau, der erkennt das herannahende Herrchen und ändert seine Haltung. Die Leuchte leuchtet plötzlich, wie es mir passt. Wie die Leuchte aber reagiert, wenn ich mit meiner Frau darunter sitzen will? Egal, das intelligente Licht ist individuell. Heißt bei manchem Anbieter Personal Light. Vermutlich wird sie die angemessene Leuchtart entwickeln, wenn sich ein Paar unter ihre Fittiche begibt.

Ich bin fast fertig. Jetzt suche ich mir noch ein paar Forscher, die an die Sache glauben. Keine Sorge, ohne mein intelligentes Licht wachen die auch nicht auf. Ich muss nur noch dafür sorgen, dass die Lampe, die ich entwickele, nicht allzu helle leuchtet, und nicht allzu lange. Das könnte was auf Natriumbasis sein. Das ist ein Bestandteil der Stammwürze deutscher Küche, Tafelsalz. Es leuchtet so schön gelb. Deswegen beleuchtet man im Ausland Autobahnen damit. So kann der Autofahrer sein Melatonin dort ungestört entwickeln. Kein Problem, im Ausland gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und wenn man zu Hause ist, ist man bettreif. Da bei uns aber nachts Ritter Bleifuß unterwegs ist, bleiben die Autobahnen dunkel.

Dummerweise braucht man zum Sehen nicht irgendein Licht, sondern weißes. Also könnte ich dem Schwefel das weiße Leuchten beibringen. Andere hatten es vor 30 Jahren vorgemacht. Die Schwefellampe brauchte damals nicht einmal Anschlüsse. Sie leuchtete in einem elektrischen Feld so vor sich hin. Dummerweise nicht allzu lange, denn die Lampe war sehr stark und brauchte einen Schlauch, der das Licht an den Mann brachte. Und Schläuche, die sich durch ein Gebäude ziehen, verstauben. Außerdem wurden sie blind. Also die Lampe funktionierte, produzierte viel Licht, aber es kam nur wenig im Raum an. Aber intelligent war die Lampe schon. Und arbeitete mit Plasma. Irgendwas mit Plasma muss also meine Lampe haben.

Mich juckt es nicht, denn bis das Ministerium die Sache merkt, habe ich meinen Projektbericht längst eingelöst gegen die Forschungsmillionen.

Ob das Geld aus dem Ministerium echt ist, kann ich unter meinem Licht nicht ausmachen. Es hat den Farbwiedergabeindex 20. Das ist unterirdisch schlecht. Also ziehe ich ihm noch mehr Geld aus der Tasche, damit das Licht meiner Lampe auch noch Farben zeigt. Man wird die Sache einsehen, denn Menschen, die sich auf den Schlaf vorbereiten, verzichten lieber auf die Nachtruhe, wenn Leute in ihrer Umgebung wie Zombies aussehen. Wenn man Licht haben will, das dem Organismus vortäuschen will, dass es doch nicht Nacht ist, wenn es doch Nacht ist, muss man halt mit entsprechend intelligenten Objekten Vorlieb nehmen.

Anm.: Die Bilder mit der Farbwiedergabe täuschen stark. Eine Wiedergabe des Bildes mit R = 20 würde noch schlechter aussehen. Das lässt sich aber mit vernünftigen Mitteln so darstellen, dass sie nicht schlimm genug erscheinen.

Epilog: Aus der Traum! Meine Projektidee hat vor 15 Jahren tatsächlich einer geklaut und umgesetzt. Vielleicht kaufe ich eine der intelligenten Leuchten/ Lampen, die die auf den Markt gebracht haben. Das Zeug muss sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ist ja meine Idee!

Die Projektidee ist leider keinem Detail erfunden. Sie wurde unter dem Namen PLACAR = Plasma LAmpen für CirCAdiane Rhythmen beim Forschungsministerium beantragt und bis zum Ende ausgeführt. Die wahre Geschichte wird unter PLACAR – Die letzte Plasmalampe hier kommentiert und in einem Kapitel des Buches Genesis 2.0 – Schöpfung der elektrischen Sonne dokumentiert (hier).

Gelegenheit verpasst - Menschen gequält

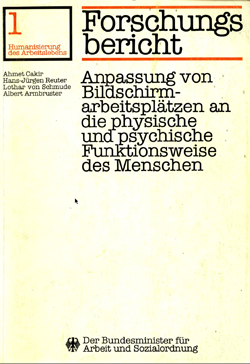

Am Aschermittwoch vor exakt 40 Jahren präsentierte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) den ersten Forschungsbericht aus der Reihe Humanisierung des Arbeitslebens in einer Anhörung von 35 Verbänden:

Untersuchungen zur Anpassung von Bildschirmarbeitsplätzen an die physische und psychische Funktionsweise des Menschen*

Dem Bericht sollte ein großer Erfolg beschieden sein. Er verkaufte sich fast so gut wie Belletristik, wurde vollständig oder in Teilen in viele Sprachen übersetzt. Auch die Buchversion erschien in fünf Sprachen. Also war die Präsentation am Aschermittwoch kein böses Omen. Die Computerindustrie nahm sich den Problemen an, die darin behandelt wurden und verbesserte ihre Produkte. Zwar nicht ohne die Normen und Vorschriften, die sich daraus entwickelten, aber immerhin. Die Büromöbelindustrie kam mit völlig neuen Produkten. Der in dem Forschungsbericht beschriebene Sehtest für Bildschirmarbeiter fand Zugang zunächst in eine Vorschrift, den Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz - G 37 "Bildschirmarbeitsplatzvorsorge", später in eine europäische EU-Richtlinie (Richtlinie 90/270/EWG, Artikel 9 "Schutz der Augen und des Sehvermögens der Arbeitnehmer") und in die deutsche Bildschirmarbeitsverordnung (§6 Untersuchung der Augen und des Sehvermögens). Er ist heute Teil des arbeitsmedizinischen Vorsorgesystems - AMR 14.1 „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens“.

So weit so gut. Was hat eine unmittelbar betroffene Disziplin daraus gemacht? Für sie ging es damals wirklich ins Eingemachte: Zwei Arbeitsmediziner aus Schweden (Prof. Knave und Dr. Hultgren) hatten bereits vorher solche Arbeitsplätze untersucht und festgestellt, dass man auf den Bildschirmen bei "richtiger" Beleuchtung kaum was sehen könne. Sie empfahlen daher, die Beleuchtungsstärke an allen Bildschirmarbeitsplätzen auf 100 lx zu senken (hier). Also nur noch ein Fünftel der Leuchten installieren. Und dann? Na, ja, an manchen Arbeitsplätzen gibt es bei Tage auch mal 3.000 lx. So etwa 60% deutscher Büroarbeitsplätze steht nicht weiter als 2 Meter vom Fenster. Also? Fenster zu, abdunkeln. (Nicht nur graue Theorie, zwei Berliner Professoren haben einem Institut tatsächlich empfohlen, alle Fenster mit Stellwänden zu verbarrikadieren und die Arbeitsplätze im letzten Drittel des Raums aufzustellen.)

Der Bericht thematisierte das Problem und die empfohlene Lösung schwedischer Arbeitsmediziner:

- a. Der Raum muß abgedunkelt werden. Es fehlt der Kontakt zur

Außenwelt. - b. Die Lesbarkeit auf dem Beleg sinkt. In sehr vielen Fällen *

ist dieser jedoch die maßgebliche Informationsquelle. - c. Die Arbeit erfordert höchste Aufmerksamkeit und Konzentration. Wie soll die Vigilanz bei dem niedrigen Beleuchtungsniveau aufrechterhalten werden?

- d. Wie sollen Mischarbeitsplätze aussehen, z. B. im Großraumbüro. Sollen Sachbearbeiter zwischen zwei Arbeitsplätzen pendeln, die unterschiedlich beleuchtet sind? **

- e. Beim derzeitigen Stand der Beleuchtungstechnik würde

ein derartiges Niveau an Beleuchtungsstärke auch eine

größere Ungleichmäßigkeit der Beleuchtung mit sich bringen.

Dieses kann zu erhöhter Blendung führen, was der Autor

gerade vermeiden wollte.

*und verursachte mehr Beschwerden als die Bildschirme

** das wurde sogar in einem Betrieb realisiert

Lösung der Autoren: Das Problem wird nicht von der Beleuchtung verursacht, sondern durch die mangelhafte Qualität der Bildschirme. Also kann die Beleuchtung nicht helfen. Ergo: Die Bildschirme müssen verbessert werden. Was denn sonst?

Alle alle Betroffenen akzeptierten den Vorschlag, mehr oder weniger murrend, und machten sich an die Lösung(en). Nur eine Firma nicht. Deren Vorstand sagte sich (und noch weiteren Herren, die ich gut kannte):

- Wir sind Hersteller von Bildschirmen.

- Wir sind Hersteller von Leuchten.

- Wir sind einer der größten Arbeitgeber von Bildschirmarbeitern.

Findet die günstigste Lösung für unsere Firma. Und die war …??? Ein neuer Name für die Darklight-Leuchte. So entstand die sog. BAP-Leuchte bzw. Bildschirmarbeitsplatzleuchte. Da sie teuer war, reichte der Name nicht allein. Da musste eine Norm her, die eine Eigenschaft der BAP-Leuchte zum unverzichtbaren Requisit erklärte: Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm als neues Gütekriterium für Beleuchtung seit 1935. Da es aber auch andere Lösungen gab, dasselbe zu erreichen, z.B. eine senkrechte Stellung des Bildschirms, wurde erklärt, dass der Bildschirm geneigt sein müsse. Stimmt sogar. Nu stellte man aber fest, dass die sinnvolle Neigung 35º sein müsste, wobei jegliche Leuchten eklige Spiegelbilder produzierten. Da hat man halt den Winkel von 15º erfunden, bei dem die BAP-Leuchte noch - theoretisch - funktionierte (die ausführliche Story hier). Bildschirme entspiegeln wäre auch eine Lösung, sogar eine, die auch tagsüber helfen würde - und jetzt hilft -, dummerweise verdient damit eine Leuchtenfirma kein Geld.

So biegt man sich eine Lösung zusammen, die getreu dem Marketingmotto funktioniert: Will der Kunde Enten kaufen, und Du hast nur Hühner, klopfe die Füße platt. Nun geht nicht um Geflügel die man austauschen kann, sondern um die Beleuchtung von Büros, die auch heute noch zum größten Teil tagsüber besetzt sind. Und was macht man mit dem Tageslicht? Ist nicht unser Bier, wir machen Beleuchtung, Tageslicht ist keine. (Wer es nicht glaubt, möge nachlesen: Von 1975 bis 2004 bestand in Deutschland die Beleuchtung für den Arbeitsschutz nur aus künstlicher Beleuchtung.)

Dieser Schwachsinn ist nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern hat System. Seit 1935 gibt es für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen nicht eine Norm, sondern 2 davon. DIN 5035 regelte, was die künstliche Beleuchtung anging. Und DIN 5034 die Tageslichtbeleuchtung. Und beide treffen sich in den gleichen Räumen und haben keine Ahnung voneinander. DIN 5035 wurde 2001 durch EN 12464 ersetzt, DIN 5034 blieb. EN 12464 nahm Tageslicht insofern zur Kenntnis, dass sie sagt "Die Beleuchtung kann durch Tageslicht, künstliche Beleuchtung oder eine Kombination aus beidem erfolgen." Ansonsten wendet man die gleichen Kriterien auf beide an. Was eigentlich nicht so schlimm erscheint, wie es wirklich ist. Denn alle aufgezählten "Parameter" sind für das künstliche Licht entwickelt worden. Deswegen sieht das Tageslicht zuweilen zappenduster aus, z.B. bei Lichtfarbe. Für das Tageslicht gibt es keine Lichtfarbe. Es ändert sich morgens bis abends dauernd und bleibt nur in der Nacht konstant. Das gilt heute sogar als gesund. Leider sind Beleuchtungsnormen nicht von heute, auch wenn sie immer wieder neu geschrieben werden.

Ende der Geschichte? Ist noch nicht da. Die Firma selbst macht weder Bildschirme noch Leuchten mehr. Nur die teuren Leuchten hängen millionenfach im deutschen Bürohimmel. Wir wiesen 1996 nach, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier). Deswegen änderte sich der "Stand der Technik" zu der sogenannten 2-Komponentenbeleuchtung. Dummerweise kann man die nicht überall einsetzen. Außerdem hassen deutsche Unternehmer teure Anschaffungen zu entfernen, auch wenn sie sich sogar als schädlich erwiesen haben.

Schön schädlich haben sich die einstigen Anforderungen erwiesen, die man an die Leuchtdichte der Leuchten gestellt hat. Für die LED. Man sollte nach einstigen Vorstellungen unter 55º nicht mehr als 200 cd/m2 sehen. Da kann man LED-Leuchten vergessen. Die liegen weit darüber. Blenden sie auch mehr? Dummerweise nicht. Erzeugen sie mehr Störungen durch Reflexionen? Auch nicht. Dies zu erklären ist aber eine viel längere Story. Mach ich beim nächsten Aschermittwoch.

Wie gut kann unsere Beleuchtung in Arbeitsstätten sein?

Kann aus einer, sagen wir mal, nicht so guten Planung etwas Gutes entstehen? ich denke mal, nein! Manchmal mag der Zufall helfen. Aber unter der Vorstellung von "Engineering" verstehe ich zielgerichtetes Handeln ohne den Meister Zufall. Im Sommer 2017 sind zwei wichtige Ereignisse eingetreten, die ich gerne im Lichte dieser Vorstellung beurteilen möchte. Das erste Ereignis ist die Veröffentlichung von 15 Thesen zu Licht und Lichtplanung. Das zweite ging ohne viel Aufhebens über die Bühne: Erscheinen einer LiTG Studie zu Lichtqualität. Diese besagt im Kern: "»Das Maß der Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich zwischen den Anforderungen des Nutzers an eine Lichtlösung und der Bewertung der umgesetzten Lichtlösung.« Ergo: Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl! Auch wenn das Papier nagelneu ist, ist die Vorstellung so alt wie die Qualitätswissenschaft: Quality is fit for purpose.

Wie gut mögen die bislang erstellten Beleuchtungsanlagen einem solchen Qualitätsanspruch genügen:

Das steht in den Weimarer Thesen

Das lese ich daraus

Licht ist für die menschliche Existenz fundamental. Viele biologische Wirkungen – visuell und nichtvisuell – lassen sich heute konkret benennen und müssen im Bauen Berücksichtigung finden. Das weitgehende Fehlen sowohl verbindlicher planerischer Gütekriterien, als auch einer normativen Verankerung der Planung für gesundes und attraktives Licht im bisher gängigen Planungsprozess, trägt der Bedeutung von Licht nicht Rechnung.

Der Planungsprozess für Beleuchtung (und für das Bauen) berücksichtigt die Wirkungen auf den Menschen nicht. Wenn die Bedürfnisse des Menschen unberücksichtigt bleiben, entspricht das ausgeführte Objekt diesen nicht. Die Qualität der Beleuchtung bleibt somit mangelhaft, bis die Ursache beseitigt ist.

Der Stand der Wissenschaft und Technik macht Lichtplanung heute zu einer neuen Grundlagenplanung mit besonderer Komplexität und Verantwortung für Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzer.

Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer stand bis heute nicht im Fokus der Lichtplanung. Oder: Der Auftrag an die Lichtplanung stellte bis heute das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer nicht in den Fokus. (Anm.: Dies gilt für Fälle, bei denen eine Lichtplanung überhaupt ausgeführt wurde. In den meisten Fällen handelte es sich nämlich eher um Elektroplanung, bei der am Ende der Leitung nicht ein Gerät, sondern eine Leuchte hängt.)

Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches

durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher

die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung.

Tageslicht ist nicht Ausgang und Maß der Lichtplanung. (Anm.: Die meisten Lichttechniker wenden die Gütekriterien, die für Kunstlicht entwickelt worden sind, auch auf das Tageslicht an und wollen dies sogar weiterhin beibehalten. Auch Tageslichttechniker nehmen die Festlegungen für Kunstlicht als Maßstab für das Tageslicht, s. z.B. DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden, Betrachtungen zur Tageslichtautonomie etc. Die Festlegungen von Beleuchtungsstärken in Normen haben definitiv nichts mit der Sehleitung zu tun (s. Basis der Festlegung von Beleuchtungsstärkewerten in Beleuchtungsnormen, hier)

Qualifizierte Lichtplanung berücksichtigt die natürliche Variabilität der Rezeption

durch individuelle Nutzer. Eine Vereinheitlichung oder Normierung von Lichtwirkungen

ist daher nur eingeschränkt möglich.

Die übliche Praxis der lichttechnischen Normung ist falsch. Sie ist falsch, obwohl der individuell unterschiedliche Lichtbedarf schon vor über 50 Jahren experimentell festgestellt wurde und in der lichttechnischen Literatur veröffentlicht. (Anm.: Man kann trotzdem eine "Vereinheitlchung" von Beleuchtungseinrichtungen anstreben und realisieren, wenn man die Unterschiedlichkeit der Menschen angemessen berücksichtigt und ihnen die Kontrolle über ihre Umgebung teilweise überträgt.)

Eine qualifizierte Lichtplanung definiert aufgrund ihrer unmittelbaren gesundheitlichen

Relevanz gesetzliche und gesellschaftliche Schutzziele.

Die gesundheitliche Relevanz der Lichtplanung findet in dem realen Geschehen keinen Niederschlag. (Anm.: Das ERGONOMIC Institut hat im Jahre 1997 eine Studie veröffentlicht, wonach die übliche genormte (Direkt)Beleuchtung dem Arbeitsschutz widerspricht (s. Volltext hier). Zuvor war der Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" im Jahre 1990 veröffentlicht worden, der die Beleuchtung von Arbeitsstätten als Gesundheitsgefahr nachgewiesen hatte (Volltext hier). Nach dem Jahr 2001 wuchs die Zahl der Veranstaltungen zum Thema "Licht und Gesundheit" lawinenartig an. Es gibt mittlerweile Professuren und Einrichtungen zum Thema. Nur die Planungspraxis hat sich wenig geändert, weil sich die Normen nur unmerklich geändert haben.)

Nicht-visuelle Lichtwirkungen können nur in wenigen Fällen als anerkannte

Regel der Technik bewertet werden.

Die Berücksichtigung nicht-visueller Wirkungen in der Lichtplanung wird in absehbarer Zeit nicht Realität werden. D.h., viele negative Wirkungen von künstlicher Beleuchtung werden uns treu bleiben, obwohl man künstliche Beleuchtung per se nicht für diese verantwortlich machen kann. Schon in einem der ersten Gutachten über die "Gefahren" der künstlichen Beleuchtung hatten die Gutachter sinngemäß geschrieben, dass die negativen Wirkungen mangelhafter Nutzung zuzuschreiben wären. Diese uralte Feststellung ist nicht alt geworden.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025