Posts Tagged: Effizienz

In unserem Staatsgebiet Berlin/Potsdam, ist der lang gehegte Traum aller Lichtmenschen ein zweites Mal in Erfüllung gegangen. Nachdem auf BER die Beleuchtung seit 2013 Tag und Nacht leuchtend auf Inbetriebnahme des Flugbetriebs wartet (wir berichteten hier), ist es jetzt den Fachleuten des Rechnungshofes gelungen, auch dort die Lichter nie ausgehen zu lassen.

Das ist sozusagen die Antwort unserer Verwaltung auf den flächenmäßigen Stromausfall in Köpenick letzte Woche. Übrigens, seit dem 1.1.2019 sind die gesetzlichen Vorschriften zum Energiesparen (Energieeinsparungsgesetz EnEG, Energieeinsparverordnung EnEV) und Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz EEWärmeG) zusammengelegt worden und heißen jetzt GEG 2019 für Freunde und Kenner und Gebäudeenergiegesetz für alle. Ich nehme an, dass die penible Überwachung des neuen Gesetzes in öffentlichen Gebäuden dem Rechnungshof obliegt. Dass die Mitarbeiter deswegen Nachtarbeit leisten müssen, darf man aus der nächtlichen Illumination nicht ableiten. Die Schaltkreise sind ausgefallen. Deswegen soll es billiger sein, das Licht durchbrennen zu lassen, bis die Sicherung durchbrennt.

Die Alternative, jeden Abend die Lampen auszudrehen, wurde verworfen, weil diese bei der vorliegenden Betriebsweise die längste Lebensdauer erreichen. Jedenfalls erzählte uns der Professor in der Vorlesung.

Übrigens, Berlin führt in der Digitalisierung der Bundesrepublik mit weitem Abstand. Während die Regierung Merkel ein Programm plant, 100 KI-Professuren einzurichten, meldeten vor einer Woche die Berliner Universitäten, sie hätten schon die 100 voll bei der Arbeit. Ein einsamer Elektriker, der die Schaltung kennt, könnte die Misere beim Rechnungshof beenden. Der wurde wahrscheinlich eingespart, um die 100 Professoren besser ausstatten zu können. So iss es, die Rechnungshöfe haben nicht vergessen, dass sie einst Reichssparkommisariat hießen (mehr hier). Sie werden sich modernster Technik bedienen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Erst müssen die 200 KI Professoren ihre Arbeit beenden.

Licht und Science Faction

Science Faction ist anders als Science Fiction eine verdammt ernste Geschichte. Während Science Fiction sehr amüsante Produkte hervorgebracht hat, z.B. Jules Vernes Mondfahrt, die viele Leute heute noch für unmöglich halten – die Amis waren nie auf dem Mond -, gehört Science Faction zu den übelsten Auswüchsen unserer Gesellschaft.

Der Reihe nach: Science Fiction ist ein Genre für Höchst-intelligente. Der Autor wie der Leser. So schlüpft das Raumschiff Enterprise bei Star Trek immer wieder durch einen Zeittunnel um Einsteins Theorie zu umgehen, dass die Maximalgeschwindigkeit im Universum die des Lichts ist. Der Autor solcher Dinge muss maximale Phantasie haben. Ein doofer Leser kann da allenfalls bei den Trekkies auf Partys mitsaufen, aber keinen Honig saugen. Der Leser muss eben auch intelligent sein.

Bei Science Faction sind die Rollen anders besetzt. Die Intelligenten – bzw. Schlauen – lesen eine echte wissenschaftliche Erkenntnis und machen ihren Reim darauf, um ihr Geschäft zu betreiben. Sagen wir mal, bei Gesundheit und Licht (Sie lesen nicht falsch, das ist der Titel des Buchs von John Ott, dem Erfinder von TrueLight) liest man, dass das Spektrum des Lichts wichtig sei für das Wachstum. Wovon? Das sagt der Intelligente, der bestimmte Lampen verkaufen will, nicht. John Ott hat tatsächlich das behauptet aufgrund seiner Beobachtungen mit Kürbissen. Er war nämlich damit beauftragt, Kürbisse für den Film Cinderella zu ziehen. Dabei fiel ihm auf, dass die Kürbisse je nach Lichtspektrum anders wuchsen.

Bei uns in Berlin würde man dazu „Moin!“ sagen. Jeder Bauer weiß das doch. Und die ganze Weinwirtschaft lebt davon, dass auf jeder Seite eines Hügels der Wein anders gedeiht und schmeckt. Macht nix. John Ott hat Geschichte geschrieben, weil er ein Fotograf und Filmer war. Das mit den Kürbissen war nur ein Teil seiner Wahrheit. Er hat sein Leben als Banker aufgegeben, um sich mit Pflanzen zu beschäftigen, was er etwa 70 Jahre tat. Und als Fotograf erkannte er Dinge, an denen andere blind vorbei laufen.

Der Science Factionist nimmt ein Stückchen Wahrheit aus Ott’s 70 Jahren mit Licht und Pflanzen, braut das zusammen mit „Licht und Gesundheit“ – blau mach schlau – und verkauft irgendwelche Produkte, Weisheiten u.ä. Wäre dies nur das Metier von schrägen Charakteren, hätten wir keine Probleme damit. Taschenspielertricks ziehen zwar, aber nicht ewig. Schlimm: In der ganzen Wirtschaft hat Science Faction Methode oder ist Methode. So auch in der Lichttechnik. Beträfe das nur bestimmte Leute oder Sachverhalte, wäre das auch kein Problem. Mit Irrungen und Wirrungen kenn man sich in der Wirtschaft ja gut aus.

Anders, wenn ein erheblicher Teil der Energie für Licht buchstäblich auf den Teppich fließt oder gar die Anwesenden oder deren Arbeit stört. So z.B. der Begriff „Allgemeinbeleuchtung.“ Dieser wurde in den 1930er Jahren geprägt und führte zu der „Erkenntnis“, sie fördere die Leistung. Wow! Stimmt etwa nicht? Stimmt nicht … mehr. Damals gab es in der Arbeitswelt eher Funzeln, die hier und dort ein paar Lux erzeugten. Es war eine Notsituation. Licht war teuer, mit Wärme verbunden und stank – gelegentlich.

Der Vorsitzende des entsprechenden Normenausschusses hat in den 1970er Jahren daraus eine Art religiösen Glauben entwickelt. Allgemeinbeleuchtung war für ihn gleiche ... an allen Arbeitsplätzen. Was bedeuten die …? Er nannte sie Lichtqualität. In einer Halle, in der nur ein Arbeitsplatz war, der bestimmte Anforderungen an die Beleuchtung stellte, mussten alle Arbeitsplätze gleich beleuchtet werden. (Später wurde dies aufgeweicht, und angewendet wurde das Konzept auf Bereiche innerhalb einer Halle.) Etwa falsch? Nein, nur konsequent. Wenn eine Arbeit eine bestimmte Art Beleuchtung benötigt, muss ich dies an jedem Arbeitsplatz realisieren, und nicht hier und da.

Seine Kollegen und Nachfolger, die mit dem Begriff Lichtqualität nichts anfangen konnten, machten daraus „gleiche Beleuchtungsstärke“. Der Lichtteppich ohne Sinn und Verstand war geboren. Auch heute sucht die Lichttechnik nach einem, der weiß, was Lichtqualität ist. Es gibt ein imposantes Schriftstück (da und dort), zu dem man denjenigen sucht, der das Schriftstück versteht. (Darf gendergerecht auch diejenige sein.)

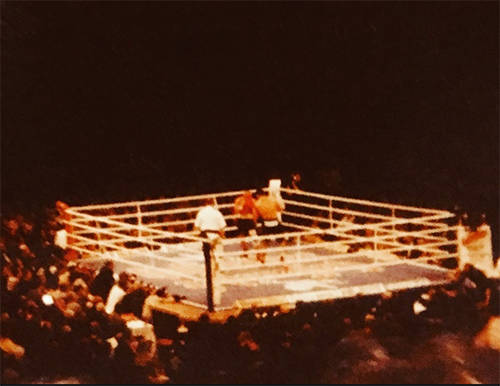

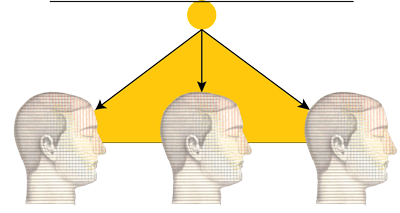

Eine besonders schwachsinnige Anwendung der Vorstellung von „gleiches Licht überall“ ist die Anwendung der Erkenntnis, dass große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld zur Ermüdung führen. Kann im Prinzip als wahr angenommen werden, wobei „groß“ erstmal definiert werden muss, denn Sehen und Erkennen beruhen auf Leuchtdichteunterschieden. Eine Schrift der LiTG Deutschlands zur Sportstättenbeleuchtung hat aus dieser – bestimmt nicht – falschen Erkenntnis einst die Schlussfolgerung gezogen, dass in Stadien die Tribünen genauso hell beleuchtet werden müssen wie das Spielfeld. Sonst würden Spieler und Zuschauer ermüden. Ein teurer Unsinn, der auch noch die Zuschauer stört und das Spiel negativ beeinflusst. Und Millionen Fliegen das Leben kostet.

Die Störung der Zuschauer besteht zum einen durch direkte Beleuchtung. Stadien werden nicht durch sanfte Kerzen beleuchtet sondern durch mächtige Scheinwerfer. Zum anderen aber werden die Zuschauer durch die Angleichung von Spielfeld und Tribüne gestört. Wo die Musik spielt muss das Auge selbst herausfinden. Üblicherweise macht man das durch Licht. Weiß jeder Billardspieler und Zuschauer von Box-Events. Man erschwert also dem Zuschauer die Sehaufgabe, um ihn vor einer ominösen Ermüdung zu schützen, die noch nie einer nachweisen konnte. Übrigens: die Vorstellung mit der Ermüdung stammt aus den 1940ern. Wie man Ermüdung misst, weiß man auch heute noch nicht. Wie haben die damals wohl Ermüdung nachgewiesen? (Bitte besser nicht nachfragen. Wenn Sie erfahren, was da gemacht wurde, fallen Sie vom Glauben.)

Besonders schlimm wirkt sich das Ganze aus auf den Spieler. Er sieht fliegende Bälle nicht, wenn die Tribüne hell beleuchtet ist. Besonders schlimm an regnerischen Tagen, wo der Rasen schimmert und die Zuschauer in Ostfriesennerz ein buntes Patchwork bilden. Diese Vorstellung habe ich nicht etwa selbst entwickelt, sondern von einem gelernt, den in Deutschland jedes Kind kannte, Sepp Meyer.

Derzeit droht Science Faction in Sachen nicht-visuelle Wirkungen von Licht (einige Highlights hier und da). Die genutzte Erkenntnis lautet: der Mensch braucht den Rhythmus des Tages als Steuerung, um gesund zu leben. Stimmt.

Ergo simulieren wir den Tag im Innenraum. Fragt sich welchen? Den Wintertag? Nee, zu kurz. Den Sommertag? Nee, zu warm und zu lang. Den Regentag? Nee, zu trüb. Den Sonnentag? Nee, zu hell. Was ist mit abends? Nee, da müssen die Leute doch arbeiten und nicht schlafen.

Andere vermuten eher Unsinn und Kosten dahinter. Nee, weg damit.

So bringt man sich um die Chance, Licht wirklich zu begreifen.

Alte Zöpfe - neu geflochten

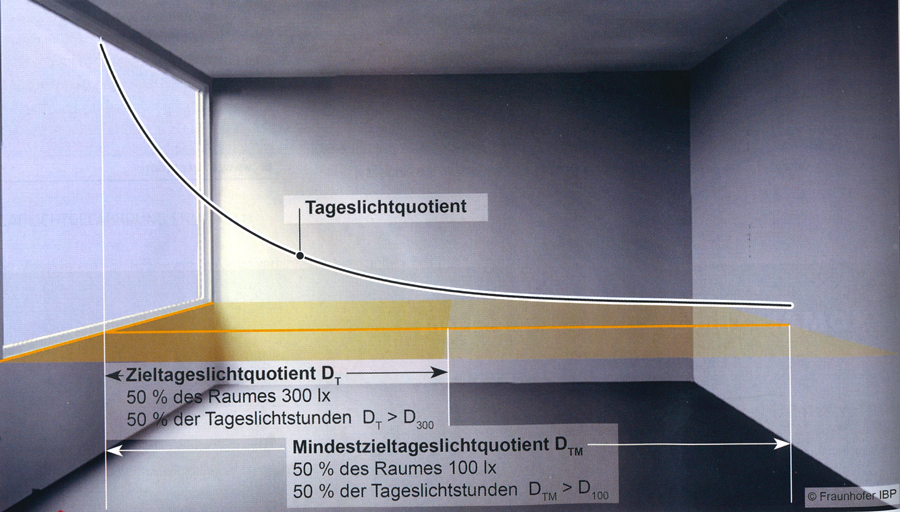

Gestern hatte ich noch frohen Gemüts die kommende Norm für das Tageslicht verkündet. Die stellt manches anders dar als unsere gute alte DIN 5034, deren Geschichte 1935 begonnen hatte. Warum nicht, Normen müssen turnusmäßig überprüft werden, damit man sie "anpasst", was nicht selten eine Fehlerbehebung darstellt. Der Fortschritt besteht darin, dass man anerkennt, dass man Fehler machen kann. Eine Art Aufklärung im Normenwesen, auf die eine der innovativsten Branchen der Weltgeschichte, Elektrotechnik, noch eine Weile warten wird. Dann wird die kreative Vielfalt an Steckern weltweit verschwinden. Amen.

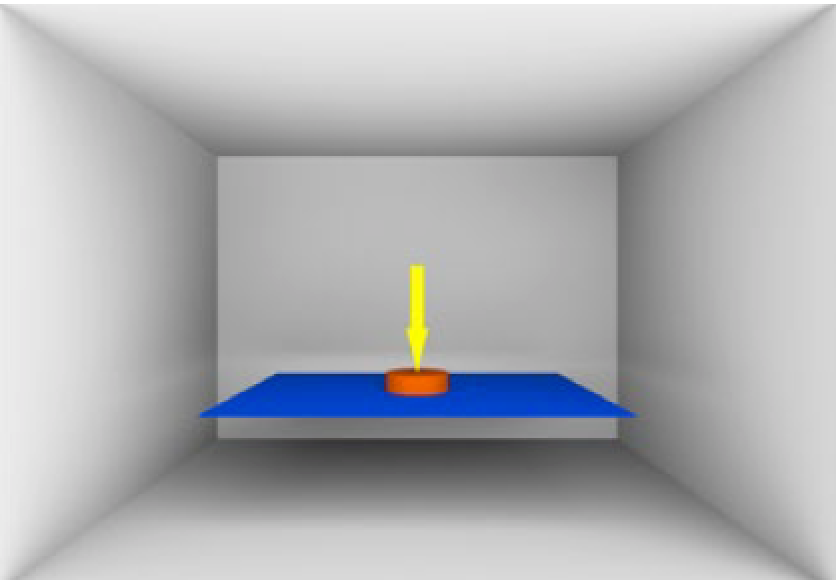

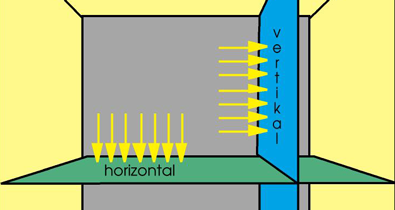

Wie man dem obigen Bild entnehmen kann, geht die Aufklärung wohl nicht ans Eingemachte. Das Bild ist zwar gegenüber DIN 5034 "modernisiert" worden, indem es jetzt einen sog. Zieltageslichtquotient gibt und einen anderen Mindestzieltageslichtquotient (Kandidat für die nächstjährige Wahl des gepflegten Beamgeschwurbels, wofür aber Beamte nichts können). Der Verlauf des Tageslichtquotienten ist derselbe. Musste auch so sein, weil dieser das Verhältnis von Beleuchtungsstärken außen und innen ist, horizontal …

Ist was? Keinem fällt auf, dass hier etwas mit etwas ins Verhältnis gesetzt wird, das nicht existiert. Draußen, in der weiten weiten Welt, hängt die Himmelsglocke über einem, und die horizontal gemessene Beleuchtungsstärke gibt es tatsächlich. (Ob sie relevant ist, und ggf. wofür, steht auf einem anderen Blatt.) Drinnen gibt es die auch – allerdings nur unter künstlicher Beleuchtung. Ich hatte eine ganze Abhandlung darüber verfasst (hier), dass diese Größe eher zur Verwirrung beiträgt denn zur Erleuchtung. Sie wurde viel gelesen und gerne überlesen. Hier geht es aber um eine kräftige Benachteiligung von Tageslicht. Diese beruht darauf, dass technische Größen, die einer labormäßigen Messung des Lichts dienen, die aber kaum ein Verhältnis zu Sehvorgängen aufweisen (z.B. kann man Beleuchtungsstärken addieren, aber keine physiologischen Wirkungen), als Grundlage für Beleuchtung mit Tageslicht heranzieht.

Wo liegt das Problem? In der Definition der Beleuchtungsstärke. Sie ist eigens dafür geschaffen worden, eine Kenngröße zu haben, die vollkommen ohne Berücksichtigung der Verteilung der Lichtquellen über einer Stelle die dort ankommende Lichtmenge beschreibt. Im Labor macht sie Sinn, ohne Zweifel. In der Praxis macht sie dann Sinn, wenn man sie in der richtigen Ebene misst. Und diese hat man vor anno Tobak in die Horizontale gelegt, weil den Bürokraten ihr Blättchen dort lag, das sie beschriften sollten oder lesen. (So ganz stimmt es nicht, in der "Büro-Antike" war das Schreibpult geneigt.) Passte auch ganz gut zu der Anordnung der Leuchten an der Decke.

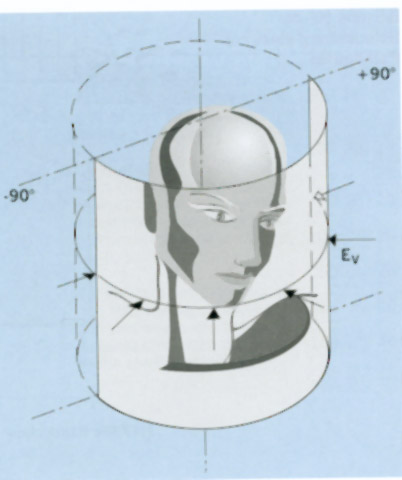

Bei nicht ebenen Sehobjekten, die nicht in der vorgeschriebenen Ebene liegen, macht die Größe wenig Sinn. Dafür hat man die zylindrische B. erfunden, die erstens kaum einer versteht, und zweitens in kleinen Arbeitsräumen kaum Sinn macht. Das kann man mit offiziellen Dokumenten belegen, die einen wichtigen Fehler aufweisen. Sei's drum. Das Tageslicht fällt fast immer seitlich ein, außer man hat Dachoberlichter. Deswegen ist eine Horizontalbeleuchtungsstärke, die das Tageslicht erzeugen soll, nur eine Rechengröße. Die gibt es einfach. Mit Sehen hat sie allerdings relativ wenig zu tun. So wie es keine Vertikalbeleuchtungsstärke bei einer Deckenbeleuchtung gibt. Das Licht kommt von oben und kann daher nicht waagrecht fliegen. Das Licht fliegt - trotz Einstein - immer geradeaus.

Was kommt heraus, wenn man eine Größe dort misst, wo sie existiert, und mit etwas vergleicht, was es nicht gibt? Unsinn. Und der wird neu genormt. Den Unsinn kann man noch steigern: die Ebene, in der die Beleuchtungsstärke gemessen wird, ist seit einigen Jahrzehnten an den meisten Arbeitsplätzen irrelevant. Auf dem größten Teil der Büroarbeitplätze findet man auf dem Tisch Krims Krams, Kaffeetassen oder Blumentöpfe. Ähhh, falls die Blumen die Energieeffizienzwelle überlebt haben. Neue Fenster lassen kein Infrarot ein und aus und schneiden genau diejenigen Teile des Tageslichts ab, die die Pflanzen brauchen. Macht aber nichts, unsere neue Beleuchtungswelt ist humanzentriert und nicht gemüsebezogen. Für Pflanzen gibt es ein eigenständiges Regelwerk (hier) Die optimiert Tageslichtnutzung und künstliche Beleuchtung nach den Anforderungen der Innenraumbegrünung. So der Titel. Wenn man wegen der Energieeffizienz das Tageslicht beschneidet, installiert man halt Lampen zu den HCL-Lichtern.

Rebound Effekt aus dem All gesehen

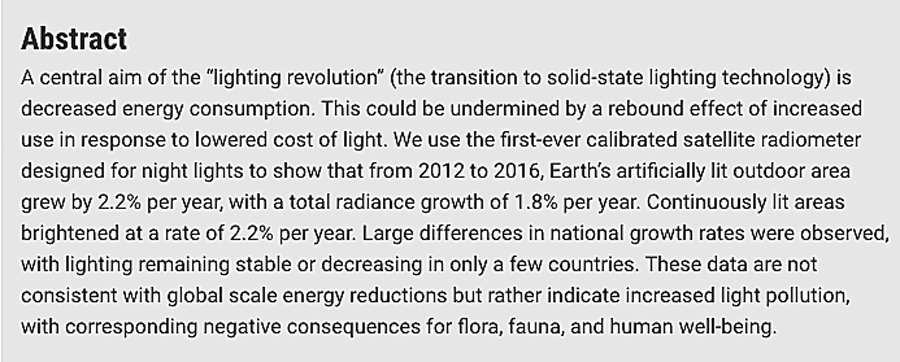

Wie viel Energie spart man, wenn man eine effizientere Lampentechnik einsetzt? Jede Menge! Ersetzt man eine Glühlampe (Ofen) durch eine LED (smarte Technologie!) spart man bei gleichem Lichtstrom entsprecht der Lichtausbeute. Also eine LED mit 100 lumen/Watt verbraucht 6,7 Mal weniger als eine Glühlampe mit 15 lm/Watt. Nach Adam Riese -- Dreisatz.

Wenn das Leben so einfach wäre. Gelte der Satz da oben, würde die Welt gemessen am Jahr 1930 kaum mehr als 5 % des (damaligen) Stroms für Lampen verbrauchen. Die Staaten der Welt verbrauchen aber immer noch ca. 8% bis 80% des elektrischen Stroms für Licht - je nach Industrialisierung. Für Deutschland soll es 15% sein. Den Effekt nennt man Reboud-Effekt (s. hier). Dort hatte ich dargestellt, warum LEDs nicht energieeffizient sind, z.B. weil man ein Zuviel an Licht generiert. Oder generieren muss.

Das kann man bereits bei der Leuchtstofflampe sehen, mit der man einen Raum nicht mit der erforderlichen Mindesbeleuchtungsstärke für einfache Sehaufgaben beleuchten kann. Experimentell von unverdächtigen Leuten (Philips-Ingenieure aus der Lichttechnik) festgestellt, reichen 50 lx vollkommen für Lesen auf dem Papier aus. Viele Leute können heutige Dokumente bereits bei 5 lx lesen. Warum dann 500 lx? Das wurde seinerzeit mit dem Wunsch begründet, eine angenehme Umgebung zu haben. Der Autor war Laborleiter bei Philips und später lange Jahre Professor für Lichttechnik in Karlsruhe. Wer dem nicht glaubt, möge einen Raum mit einer 1,2 m Lampe so beleuchten, dass dort gerade mal 50 lx herrschen.

Ein 2,5 m hoher Raum wird sich nie mit 50 lx beleuchten lassen, wenn die Beleuchtung auch noch gleichmäßig sein soll. Sie ist stark ungleichmäßig und blendet eher, als dass sie beleuchtet. Zudem wird man in jedem Tageslichtraum häufig durch die Fenster geblendet. Ergo: 500 lx, wenn 50 lx genügen würden. Damit ist die Energieeffizienz der LL-Lampe dahin. Dafür haben wir einen großen Raum mit "Lichtfülle" - natürlich gemessen an den 50 lx.

Nun haben Ökologen untersucht, was so global durch die Einführung von LED passiert ist. Das Ergebnis (Kurzfassung oben) kann man hier lesen. Nur in wenigen Ländern und an wenigen Stellen ist eine Minderung der Beleuchtung eingetreten, in der Regel ist die Lichtverschmutzung gewachsen. Die Gründe werden in dem Artikel gründlich erläutert.

Wer feststellen will, ob eine Umgebung, die er von oben sieht, eine Umweltverschmutzung mit Licht erfährt, muss nur die Flächen mit hoher Leuchtdichte zusammen zählen. Die sind die Straßenleuchten, die den Himmel beleuchten. Gut gemachte Leuchten lassen sich vom Flugzeug auch ausmachen, sie sind selbst nicht sichtbar, sondern nur die von ihr beleuchteten Stellen. Ob man die unbedingt beleuchten muss, ist eine andere Frage, die so nicht beantwortet werden kann. In Deutschland stehen rund 9 Millionen Straßenleuchten herum und warten auf Fußgänger, die immer seltener vorbei kommen. Straßen voller Autos werden nachts heller beleuchtet als ziemlich leere, obwohl sie keine Beleuchtung bräuchten, weil die Autos und die Reklame wie die Schaufenster dafür sorgen. Wie man sich eine intelligentere Lösung vorstellt, habe ich hier beschrieben und da. Dass sich viele lieber eine nicht gestörte Nacht wünschen, kann man hier lesen. Eine ungestörte Nacht hatte indes die IS in Syrien, weil die Lichtverschmtzung (Blendung) deutsche Aufklärer vom Himmel holte (hier).

Wussten Sie schon, was EPL ist? Ihre Augen werden Ihnen danken.

Augenschonendes Licht mit 3 Jahre Garantie? Sofort zugreifen, zumal es am Ende einer Broschüre mit dem Titel  erscheint. Wir haben es mit der Sonne zu tun.

erscheint. Wir haben es mit der Sonne zu tun.

Wie kann man eine Beleuchtung zum Schutz der Sehkraft realisieren? So etwa wie Schotten ihre Spiegel vor übermäßigen Abnutzung schützen? Immer etwas davor hängen. Ich lese in der Broschüre, man hätte eine patentierte Technologie. Die Sonne kann es ja nicht sein, weil der Konstrukteur davon sein Patent in der Sintflut verloren hat.

Hinter dem Patent müssen tolle Erkenntnisse stecken: "Bis zum 20. Jahrhundert spielten die Zapfenzellen die wichtigste Rolle, deshalb wurde die Wellenlänge von RGB (rot, grün, blau) als die wichtigsten Komponenten in der Theorie der menschlichen Sehkraft aufgefasst." Das literarische Werk liest sich so wunderbar spannend an wie Bedienungsanleitungen billiger asiatischer Uhren. Aber es wird noch besser: "Im Jahr 1996 wurde der für Computergraphiken verwendete Bildkompressions Algorithmus auf der Grundlage von Gegenfarbtheorien, anstatt auf der Grundlage von RGB, entwickelt und das Max Planck Forschungsinstitut in Deutschland entdeckte 1999 den Stäbchen-Zapfen-Verlauf, der veranlasste, dass sowohl Stäbchenzellen als auch Zapfenzellen in der Theorie der Sehkraft des 21. Jahrhunderts als äußerst wichtig betrachtet werden." Will sagen, die Lichtforschung in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.

Wozu ist das Patent gut? Unglaublich aber wahr:

Der mir vorliegende Bericht (wenn Sie hier klicken, liegt der Ihnen auch vor) sagt: "Der Test zeigt, dass der Einsatz der XXX Lampen, eine Konzentration fördernde Wirkung auf einen Großteil der Probanden hat. Das bestätigt die Auswertung der Tests." Und es geht noch besser "Des Weiteren ist eine motivierende Wirkung des Lichts auf das Arbeitsverhalten zu erkennen. Da 71% der Teilnehmer das Licht als motivierend empfunden haben."

Wer die Wundermittel, Pardon Leucht-, beschaffen will, müsste sich den Bericht lesen. Dort stehen die Bezeichnungen. Wer die Wirkung nicht glaubt, kann sich ja eine der getesteten Lampen kaufen und den Bericht unter deren Licht noch einmal lesen. Da der wissenschaftliche Befund sicherlich reproduzierbar ist, kann man sich über die Wirkung vergewissern, indem man die Lampe für exakt den gleichen Zweck benutzt: "… andere Probanden nutzen die Lampe als Arbeitsleuchte bzw. als Näh- und Strickleuchte." Noch ein Riesen-Schritt in der Geschichte des Lichtmachens. Die Strickleuchte. Um die zu bezahlen, muss eine alte Oma allerdings viel länger stricken als mit der ollen Glühbirne. Ob das den Augen gut tut?

Anm.: Falls die Motivation der Lampe nicht ausreicht, hier finden Sie das Lied "Cast on baby ………… der Gute Laune Song zum stricken und häkeln".

- Es hilft gegen Depressionen und Melancholie

- Verbessert die Arbeitskonzentration, z.B. Verringerung der Ablenkung, Verbesserung der Schulleistung

- Steigerung der Arbeitseffizienz, Reduzierung des Cortisol (Stresshormon) Spiegels

- Steigerung der Umsätze im Laden, durch längeres Verweilen im Verkaufsräumen

- Schutz der Sehkraft, Reduzierung der Augenermüdung

- Vorbeugung bei Hautallergie

Das Wundermittel heißt Beleuchtung mit Tageslicht. Da man dasselbe aber nicht verkaufen kann, weil der Hersteller es jeden Abend wieder zusammen rollt und weglegt, dann bitte "Beleuchtung mit Vollspektrum-Tageslicht sehr nahe dem Sonnenlicht". Da haben wir´s. Die ganze Story von dem 20. Jahrhundert bis jetzt dreht sich also um die Vollspektrumlampe. Aber halt - hier ist ein LED Produkt gemeint. Die besagte Vollspektrumlampe war eine Schöpfung des seligen John Ott, der damit die Kürbisse für den Wagen von Aschenputtel zum rasanten Wachstum angeregt hatte. Aber seine modernen Nachfahren geben sich mit Kürbissen nicht mehr ab. Bei denen ging es um wichtigere Arbeiten, wie man aus einer Anmerkung zur Untersuchung der Wirkung auf den Menschen ablesen kann: "Die Strahler Leuchte 12 W (PXXX) wurde für Arbeiten wie nähen, stricken, löten, feinmechanische Arbeiten und schreiben besonders positiv hervorgehoben." Offensichtlich wurde das gesamte Spektrum der täglichen Verrichtungen eines Menschen wie Stricken, Nähen, Löten und Schreiben zur Bewertung benutzt. Lesen findet sich leider nicht darunter.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025