Posts in Category: Gesundheit

Intelligenz einer Möhre - Wo steckt die?

Die meisten von uns haben sich nie Gedanken darüber gemacht, ob eine Möhre eine Intelligenz besitzt. Wäre ja schön unsinnig. Bekanntlich ist die doof … sagen wir, wie eine Nuss. Wir verbinden mit Intelligenz so etwas wie eine göttliche Gabe. So etwa, wenn sich einer einen Apfelbaum anguckt, der gerade einen Apfel verliert. Und … Heureka! Das Gesetz der Erdanziehung wurde gerade entdeckt. Pardon, nicht gerade, sondern im Jahre 1687. Was wäre, wenn der Apfel intelligent wäre? Würde er sich der Gravitation entziehen? Leider nicht. Egal wie intelligent einer ist, die Gravitation erwischt jeden. Irgendwie steckt das Ding in jedem, egal welcher Intelligenz. Sie ist irgendwie eingebaut.

Es gibt auch andere Dinge, die überall eingebaut sind. So z.B. die Neigung zu Licht. Vermutlich im Urmeer entstand die innere Uhr, damals noch sehr einfach, weil sich die Lebewesen nur eine Zelle leisten konnten. Schon die allerersten Einzeller in den Urmeeren profitierten möglicherweise davon, dass sie den Sonnenaufgang vorhersagen und rechtzeitig in tiefere Wasserschichten abtauchen konnten. So entgingen sie der damals noch weitgehend ungefiltert auf die Erde treffenden UV-Strahlung der Sonne. In der Finsternis der Tiefsee signalisierte die Uhr den Einzellern dann wieder, wann es Zeit zum Auftauchen war. Die Intelligenz war in der Uhr.

Nun haben sich fast alle Lebewesen so eine Uhr beschafft. So betreibt die Möhre ihr Hauptgeschäft - Photosynthese - nur tagsüber. Allerdings könnte man dies auch ohne Uhr. Ein einfacher Lichtsensor reicht, um das Vorhandensein von Licht zu entdecken. Etwas komplexere Wesen, so etwa Häschen, die von der Möhre leben, betreiben nicht nur eine Uhr, sondern ein ganzes Geschäft mit Uhren. Die reagieren nicht nur auf äußere Reize, sondern sind auch ohne diese aktiv. So bereitet das Mamahäschen die Milch für die Kleinen auch im Dunkeln vor. Bei dem Menschen gibt es den Umschwung so gegen drei Uhr in der Nacht. Woher er das weiß?

Das wissen wir leider genausowenig wie die Ursache der Gravitation. Ist halt da. Der Körper hat einen Tagesrhythmus, also einen circadianen, so genannt, weil dieser nicht dem ganzen Tag entspricht, sondern nur etwa.

Die Möhre wäre ganz schön doof, wenn sie nur so in den Tag hinein leben würde. Womöglich wacht die eines Tages auf, und … sie liegt im Schnee begraben. Da ist allerdings Sense mit der Photosynthese. Das Licht ist weg und es ist kalt. Jedes Kind weiß, dass chemische Prozesse bei 10º C oder K Unterschied halb oder doppelt so schnell ablaufen. Woher weiß die Möhre, dass sie besser im Frühling anfängt, zu arbeiten und gegen Herbst aufhört?

Man könnte, wäre man eine Möhre, sich an dem Verlauf der Tage orientieren und das Kommen des Herbstes auch ohne Uhr feststellen. Das würde mit dem Frühling allerdings nicht so klappen. Dazu braucht man doch eine Uhr, die da sagt: Hallo, demnächst kommt der Frühling. Mach Dich bereit! Diese Uhr ist die circannuale, also das Quasi-Jährliche.

Während man die circadianen Prozesse recht gut untersuchen kann, hört die Fähigkeit bei jährlich wiederkehrenden Ereignissen ziemlich auf. Die Forscher, die Menschen Tag für Tag untersuchen, bräuchten für eine entsprechende Untersuchung Jahr für Jahr 365 Mal so viel Zeit.

Dies scheint noch machbar. Aber niemand kann bestimmt die periodische Veränderung des Bambus erforschen. Jede Bambusart blüht nach einer Zeit, die nur diese kennt, und stirbt dann weltweit ab. Die als Gartenbambus bekannte Sorte Fargesia murielae blüht nur einmal in etwa 90 bis 120 Jahren. Und alle Pflanzen dieser Sorte tun dies fast gleichzeitig weltweit, weil sie alle von einem einzigen Bambus abstammen. Kurz danach sind sie tot, egal was der Gärtner veranstaltet, um sie zu retten. Und kein Forscher der Welt hat den Bambus zum zweiten Mal sterben sehen. Der Bambus verständlicherweise auch.

Wo steckt die Information, die dem Bambus erzählt, dass er nu blühen und sterben muss? Und das weltweit ohne SMS und Whatsapp? Das kennen wir genausowenig wie den Ort der Information, die der Möhre erzählt, dass es demnächst Frühling wird. Eine große Heerschar von Forschern ackert fleißig, um die circadiane Rhythmik des Menschen zu erforschen - schieben wir die auf spät oder früh? Was der Körper weiß oder wissen muss, um die gleichen Prozesse jeden Tag ablaufen zu lassen, weiß man indes nicht. Man kann zwar die circadiane Rhythmik verschieben, aber ihre Form ändern geht nicht. Die dumme Rhythmik schwingt übrigens auch am Wochenende gleich, und versteht nicht, dass das Leben dann promillereicher verläuft.

Jeder weiß, dass ein Einzeller, eine Möhre, ein Bambus und ein Mensch ziemlich unterschiedlich intelligent sind. Ob dieser Unterschied gegenüber dem Wissen der inneren Uhr(en) überhaupt ins Gewicht fällt, wissen wir indes nicht.

Wie aus ein paar nüchternen Zahlen ein Tabellenwerk wurde

Heute geht es um die erstaunliche Karriere von ein paar Zahlen, die man einst recht gut begründen konnte. Die Begründung steht z.T. sogar in der Tabelle selbst. So etwa "Hast Du mittlere Kontraste, sind 500 lx bis 750 lx gut. Sind die Kontraste in der Sehaufgabe mies, brauchst Du schon mehr. 1000 lx bis 1500 lx". Beleuchtungsniveau begründet mit der Schwierigkeit der Sehaufgabe. Was denn sonst? Die unten angezeigte Tabelle zeigt den Stand 1970, die Logik selbst gab es schon in den 1930ern.

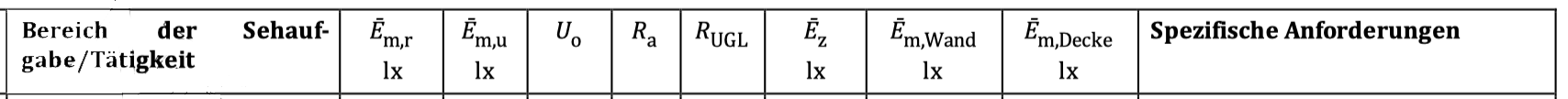

Aus dieser kleinen Tabelle hat sich im Laufe der Jahre eine neue entwickelt, die sich sehen lassen kann. Sie hat erstens viele neue Spalten, an die früher niemand gedacht hatte. Zweitens - das kommt später - hat ihre Länge jegliche Phantasie des normalen Menschen gesprengt. Aber erst einmal die Spalten und ihre Bedeutung.

Bereich der Sehaufgabe/Tätigkeit

Hier steht der Zweck des Raums, für den die restlichen Anforderungen gelten. So etwa "Räume für ärztliche Behandlungen" oder "Gesichtsbeleuchtung vor Spiegeln" oder "Sortieren und Waschen von Produkten, Mahlen, Mischen, Verpacken"

![]()

gibt den minimalen Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm,r auf der Bewertungsfläche für den Innenraum (Bereich) an, in dem die Aufgabe oder Tätigkeit aus Spalte 2 ausgeführt wird.

![]()

gibt den höheren Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm,u auf der Bewertungsfläche für den Innenraum (Bereich) an, in dem die Aufgabe oder Tätigkeit aus Spalte 2 ausgeführt wird.

![]()

gibt die Mindestwerte der Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke Uo auf der Bewertungsfläche für den nach Anmerkung 1 gewählten Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm an.

enthält die Mindestwerte der Farbwiedergabe-Indizes (Ra) (siehe 4.7.3) für die in Spalte 2 aufgelistete Situation.

gibt die maximalen UGR-Grenzwerte (Unified Glare Rating limit, RUGL) an, die für die in Spalte 2 aufgelistete Situation gelten

gibt die Mindestwerte der zylindrische Beleuchtungsstärke ĒZ für die Erkennung von Objekten und Personen an, wie in Abschnitt 5 beschrieben

zeigt die Mindestwerte der mittleren Beleuchtungsstärke an Wänden Ēm,Wand wie in Abschnitt 5 beschrieben

zeigt die Mindestwerte der mittleren Beleuchtungsstärke an Decken Ēm,Decke wie in Abschnitt 5 beschrieben

Spezifische Anforderungen

hier steht das Besondere, z.B. dass man die Beleuchtung in jeder einzelnen Toilette einzeln planen muss, wenn diese vollständig geschlossen sind. Oder "Die Beleuchtung sollte so gestaltet sein, dass sie die passende Atmosphäre schafft." (bei Restaurants)

Ich denke, dass jeder genug hat, wenn er es bis hierher geschafft hat. Deswegen will ich auf die weiteren spezifischen Bedingungen lieber nicht eingehen. Wer als Lichtplaner in einem weiten Bereich der Industrie tätig werden möchte, muss all diese Anforderungen in Listen ablesen, die insgesamt 40 Seiten umfassen. Ist das alles?

Leider nein! Da fängt die Arbeit erst richtig an. Denn es gibt kaum noch einen Bereich, in dem die so bestimmten Sehanforderungen für die Arbeit relevant sind. Die Leute arbeiten nämlich seit einiger Zeit mit Bildschirmen. Das ist der Lichttechnik anscheinend so neu wie das Internet unseren Politikern. So steht z.B. unter "Flugsicherungsturm" nach 8 verschiedenen Anforderungen als "Spezifische Anforderungen" das: "Bildschirmarbeit, siehe 4.9." Soweit ich weiß, wurde in der Flugsicherung die Bildschirmarbeit vor über 40 Jahren eingeführt. Warum man einen Haufen Anforderungen (s. oben) für die Beleuchtung formuliert und dann als "spezifische Bedingungen" auf die Bildschirmarbeit verweist, bleibt ein Geheimnis derer, die das große Werk vollbracht haben. Nichts ist spezifisch an der Bildschirmarbeit. Spezifisch ist eine Arbeit, wenn man sie ohne Bildschirm erledigen darf oder kann. Man könnte das ganze Vorgehen auch ungestraft Unsinn nennen, weil selbst die ach so gestrige Gesetzgebung (Arbeitsstättenverordnung) längst anerkannt hat, dass eine getrennte Betrachtung von Bildschirmarbeit von sonstiger Arbeit schon lange keinen Sinn mehr macht. Deswegen hat der Staat die Bildschirmarbeitsverordnung abgeschafft und 2014 eine einheitliche ArbStättV erarbeitet. Der Arbeitsschutz durch die Berufsgenossenschaften hatte aber schon 1980 Regeln geschaffen, die auf der Annahme beruhten, dass künftig alle neuen Arbeitsplätze mit Bildschirmen ausgestattet würden.

Der glückliche Lichtplaner erfährt durch die in 2021 erlassene Norm u.a. "EN ISO 9241-307 enthält Anforderungen an die visuellen Eigenschaften von Displays bezüglich unerwünschter Reflexionen." Diesen Hinweis muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn EN ISO 9241-307 enthält 201 Tabellen auf 209 Seiten. Doch damit nicht genug. Für diese Norm spielt der Lieferant eine sehr große Rolle. So heißt es z.B. "Der Lieferant muss den beabsichtigten Nutzungskontext sowie den Wert oder den Wertebereich eines Merkmales festlegen." In ähnlicher Weise wird der Lieferant 219 Mal angeführt! Sprich: Der Lichtplaner muss bei jedem fraglichen Bildschirm 219 verschiedene Werte prüfen, die der Lieferant frei nach Schnauze festlegen darf. Wenn er noch nicht gestorben ist, prüft er immer noch. Dass er in EN ISO 9241-307 irgendeine Anforderung finden könnte, ist aber ausgeschlossen. EN ISO 9241-307 ist eine Messnorm und darf keine Anforderungen enthalten. Sie sagt nur aus, dass ein bestimmter Bildschirm unter den Beleuchtungsbedingungen, die der Designer sich ausgesucht hat, einen hinreichend großen Kontrast aufweist. Was ist wenn der Designer die falschen ausgesucht hat? An keinem einzigen Bildschirm steht, für welche Bedingungen dieser gestaltet worden ist.

So groß kann keine Tonne sein, in die der Hinweis nach dieser Norm hingehört. EN ISO 9241-307 ist nämlich keine Norm, nach der man etwas tun kann. Sie beschreibt alle denkbaren Bildschirme, und der Anwender der Norm muss wissen, welche Anforderungen sich aus seiner Anwendung ergeben. Dann sucht er sich den Bildschirm aus, dessen beabsichtigter Nutzungskontext mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmt. Zu guter Letzt enthält die Norm noch einen Kardinalfehler: Die Beleuchtungsstärken in den lichttechnischen Normen, z.B. 500 lx, sind Mindestwerte, während diese in EN ISO 9241-307 als Maximalwert angenommen werden. Macht zwar keinen Sinn, ist aber so.

Während die Mitarbeiter der Flugsicherung mit Sicherheit keinen Schaden durch diese Norm erleiden werden, weil ihr Job so wichtig ist, dass man sich etwas mehr Gedanken macht (und was für welche), droht anderen Unheil. So wird für CAD-Arbeitsplätze 1000 lx als als höheren Wartungswert verlangt mit einer "zylindrischen" Beleuchtungsstärke von mindestens 150 lx und auch noch 100 lx an der Decke. Das sind wohlgemerkt die untersten Werte. Für die "Bildschirmarbeit" erfolgt wieder der Hinweis wie oben. Die Realität ist, dass CAD-Arbeit seit ihrer Erfindung vor 50 Jahren Bildschirmarbeit ist. Da das Licht praktisch nie nützt, aber fast immer stört, arbeiteten die Menschen seit Jahrzehnten in abgedunkelten Räumen. Das ist zwar bestimmt nicht gesund. Mit der nunmehr verschriebenen Beleuchtung werden sie überhaupt nicht mehr arbeiten können. Ob das gesund ist?

Worauf basieren eigentlich die detaillierten Anforderungen, die jeder Betrieb erfüllen müsste, wenn er keine bessere Lösung anbieten kann? Man soll bitte nicht darüber lachen, was Prof. Peter Boyce, einer der obersten Lichttechniker, festgestellt hat. Der Titel lautet übersetzt "Wahl der Beleuchtungsstärke nach Sehanforderungen und andere Märchen". Das gesamte Papier ist hier zu lesen. Die Norm (jetzt gerade Entwurf) kann man für 174,30 € kaufen.

Also, der Lichtplaner soll eine Sehleistung realisieren, die keiner braucht. Dazu schreiben lichttechnische Normen Mindestwerte für die Beleuchtungsstärke vor. Sogar für die an der Decke! Und sagen, wenn die Beleuchtung auf dem Bildschirm stört, guck in die Norm Sowieso. In der Norm Sowieso steht, die Mindestwerte seien Maximalwerte, weil deren Autoren nie in lichttechnische Normen geguckt haben. Und die Autoren von lichttechnischen Normen verweisen auf deren Werk, für den Fall, dass sich die Leute am Bildschirm geblendet fühlen. Auch ohne jemals es gelesen zu haben. so beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Sache ist aber ernst zu nehmen, weil die Arbeitsstättenverordnung einen blendfreien Bildschirm vorschreibt. Wenn man keinen zu fassen bekommt, ist die Beleuchtung schuld, weil man glaubt, dass die Blendung immer von der Beleuchtung verursacht wird. (§§ 6 Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, § Straftaten und Ordnungswidrigkeiten).

Wenn sich Ihr Lichtplaner nach einer anderen Beschäftigung sucht, wissen Sie warum. Was die Leute bei der Arbeit tun, wenn sie vor lauter Sehleistung nicht mehr arbeiten können, sehen Sie auf den Bildern an der Seite. Die sind nicht aus dem letzten Jahrhundert.

Wo Licht, Luft und Duft zusammenwirken

Heute fand ich in den unendlichen Weiten des Internet den wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass man mit Licht, Farbe und Duft die Kreativität der Mitarbeiter im Büro steigern kann. Gemeint ist natürlich nicht, dass Mitarbeiterinnen mit einem frivolen Spiel mittels Düften Mitarbeiter von der Büroarbeit ablenken bzw. wasserscheue Mitarbeiter dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen bald verduften und sich im Homeoffice wohler fühlen. Es geht um Wissen und Wissenschaft.

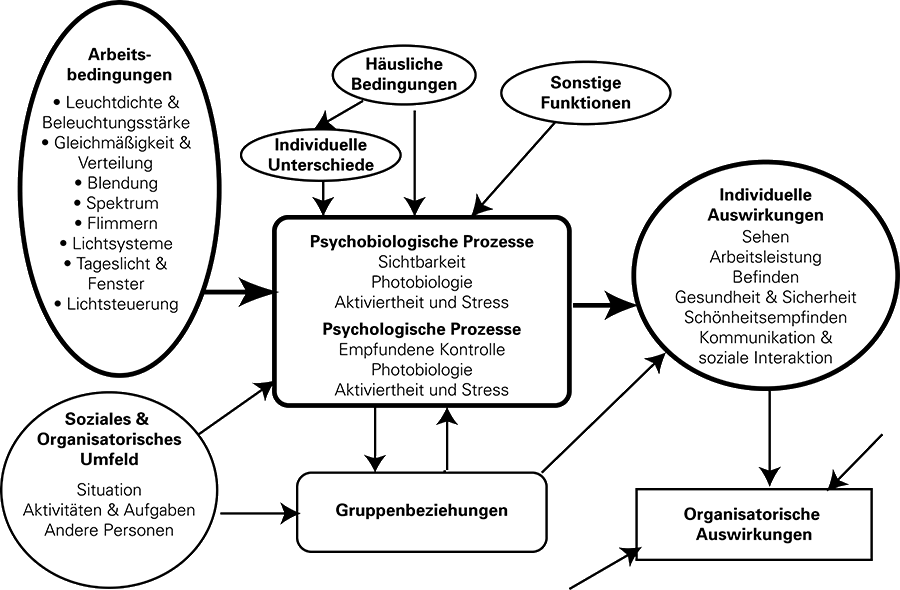

Wie Office ROXX berichtet, hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat eine Metastudie zur Wirkung raumpsychologischer Faktoren veröffentlicht. Metastudien macht man, wenn einem die Zeit oder der geographische Raum fehlt, um Studien zu machen. Die verraten aber manchmal mehr als Studien, weil die gesammelten Weisheiten von mehreren Autoren oder Gruppen stammen. Zudem dürfen Autoren von solchen Metastudien Wahrheiten verkünden, die Finanzierer von Studien nicht immer zulassen. So berichten die Autoren der Metastudie (YuePan und Stefan Reif) etwas, was vermutlich nie in einer lichttechnischen Studie erscheinen dürfte:

Frage: Über den Einfluss von Beleuchtung und Farbe wurde schon viel geschrieben. Was haben Sie herausgefunden?

Antwort: Wir haben eine ganz spannende Nutzerstudie aus Japan entdeckt. Ihr zufolge beeinflussen Lichtstärke und Lichtfarbe das kreative Arbeiten. So bevorzugten die Probanden bei kreativen Arbeiten eine relativ geringe Beleuchtungsstärke zwischen 250 und 500 lx in Verbindung mit einer warmen Lichtfarbe. Eine Studie von Steidle und Werth zeigt zudem, dass sehr helle Beleuchtung – mit 1.500 lx – die Kreativität und das Freiheitsgefühl vermindern kann.

Was bitte ist daran so schlimm? Viel! Erstens will die gesamte Lichtwelt bläuliches Licht, weil man davon angeblich kreativer wird. Jemand hat mir neulich geschrieben, es gäbe zehntausende Bücher und Artikel dazu. Tatsache, bei mir im Keller gibt es soviel davon, dass ich die Literatursammlung nur mit einer Sackkarre transportieren kann. Zweitens, liefert die Industrie seit Jahrzehnten Leuchten mit neutralweiß aus, obwohl ein gewisser Prof. Riechert 1975 genau das ermittelt hatte, was Ende 2020 von einem führenden Institut so einfach gesagt wird. Und drittens …

Da wird es schlimmer, und ich muss einen neuen Absatz anfangen. Zwischen 250 lx und 500 lx in einem deutschen Büro? Gott verhüt's! Nie darf die Beleuchtungsstärke unter 500 lx fallen. Weder die Autoren der Originalstudien noch die der Metastudie haben eine Ahnung von Licht. Und das schlimmste ist, dass sehr helle Umgebungen angeblich die Kreativität und das Freiheitsgefühl vermindern sollen. Denen muss man zeigen, was sich gehört: Demnächst erscheint eine Europäische Norm, die den Menschen was Gutes antun will. Danach darf die Beleuchtungsstärke für Arbeiten wie "Schreiben, Tippen, Lesen, Datenverarbeitung" nie unter 500 lx fallen. Will man eine anständige Beleuchtung, darf sie nie unter 1000 lx fallen. Das gilt auch für CAD-Arbeitsplätze und Konferenzräume. (Falls Sie das nicht glauben, können Sie die Norm für 174,30 EUR bestellen.)

Lassen wir es sacken: Wissenschaftliche Studien zu Büro zeigen, dass Büromenschen warmes Licht und eine relativ geringe Beleuchtungsstärke brauchen. Wenn es zu hell wird, fühlen die sich gestört und sind weniger kreativ. Die Lichttechnik steigert aber die Beleuchtungsstärke abermals. So brauchten deutsche Menschen in befensterten Räumen 300 lx im Mittel (DIN 5035-2). Das bedeutet 240 lx im Minimum. Jetzt brauchen sie 500 lx im Minimum, besser 1000 lx. Und das warme Licht? Ach was, davon werden sie nur träge. Warm ist gemütlich, und gemütlich macht eben träge. Haben Sie sich nicht immer gefragt, woher die Menschen kommen, die sich im Büro wahre Zelte aufbauen, um das Licht von ihrem Arbeitsplatz fernzuhalten?

Die Autoren der Meta-Studie haben ihre Quellen genannt. Wer nennt mir die Quellen, die die Lichttechniker benutzen, um ihre Weisheiten zu normen? (Antwort erübrigt sich, wenn Sie dies lesen.)

Obwohl dieser Blog sich mit dem Licht beschäftigt, will ich weitere Fragen nicht vorenthalten, mit denen sich die Meta-Studie beschäftigt. Denn wie neulich berichtet (Hier), verbessert Corona Licht und Luft im Büro. Wie? Indem das Virus der Verdichtung der Arbeitsplätze im Büro den Garaus macht. Und damit auch dem Mief, der dadurch entsteht, dass Büroplaner denken, dass Mitarbeiter emissionsfrei und immissionsresistent wären. Da musste erst ein Virus kommen, um Menschen so weit von einander entfernt zu platzieren, dass sich ihre Duftkreise nicht berühren. Wollte man die Abstände künftig wieder verringern, könnte man mit Düften arbeiten, so ähnlich wie beim Schall, wo man Emissionen mit weiteren Lärm maskiert. Ob das mit Düften klappen könnte?

Frage: Wie ist es mit Duftmarketing? Gibt es Düfte, die Mitarbeiter produktiver machen?

Antwort: Tatsächlich haben wir Studien gefunden, die zeigen, dass sich beispielsweise Pfefferminzduft positiv auf die Laune und manche Aspekte von Leistung auswirken kann. Rosmarinduft hat einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten …Der Einsatz von Duftstoffen in der Breite der Büros ist sicher noch ein paar Jahre entfernt.

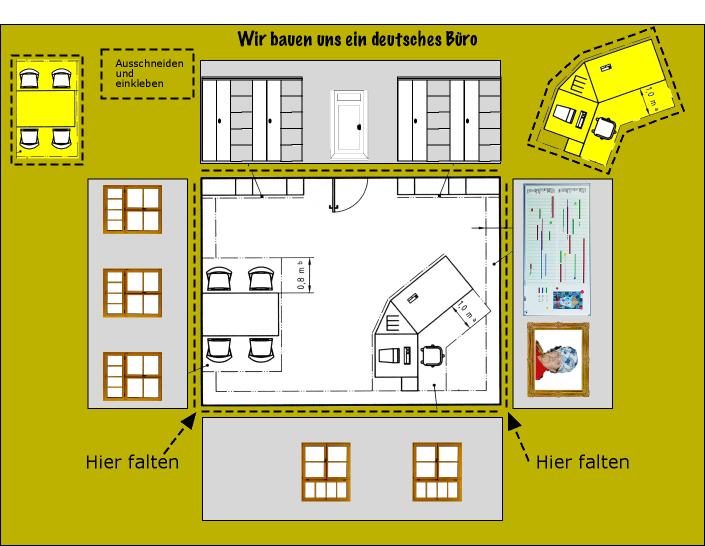

Also bleibt es vorerst mit dem Tannennadelduft an bestimmten Orten. Wem sein Büro immer noch stinkt, sollte sich das Bild ansehen, das die Vorstellung von Lichttechnikern von einem deutschen Büroarbeitsplatz darstellt, und dies mit seiner - traurigen - Realität vergleichen. Zum Glück haben die Arbeitnehmer heute die Möglichkeit, zum Home Office auszuweichen.

Virenkiller und Smog-Fresser in einem Gehäuse

Während ich die Meldungen durchging, die sich mit UV-C und Corona beschäftigten, habe ich wohl einen Beitrag übersehen, der UV-C in üblichen Umgebungen darstellt. Pure BioAir ist tatsächlich eine Leuchte, mit der man beleuchtet. Im Innern verbirgt sich aber eine UV-C Lampe, wie man sie zur Keimtötung einsetzen kann. Die Leuchte schirmt die Strahlung nach außen ab. Sie soll in 8 Stunden 30 m3 Luft filtern und 79% der Luft reinigen.

Wer will, kann sich noch die Pflanzen leisten, die oben raus gucken. Die Art hört auf den Namen Tillandsia und ernährt sich nicht von Liebe, sondern von Luft. Sie gilt als Smog-Fresser. Alternative Belegungen wie Salatgurken oder Hängetomaten scheitern am Gießen. Es soll angeblich nicht ratsam sein, Wasser in Leuchten zu gießen. Kakteen hingegen könnten geeignet sein.

Ich lege zwar nicht meine Hand ins Feuer für die Idee. Sie ist aber höchst interessant. Probieren geht über Studieren.

Größen und Größenordnungen - oder hell wie der lichte Tag

Seitdem wir den Rechenschieber nicht mehr benutzen, ist uns das Bewusstsein für Größenordnungen verloren gegangen. Früher wusste man bei jedem Durchschieben der Zunge, dass die Zahl um eine Zehnerpotenz wuchs oder eben um diese kleiner wurde. Alle die etwas mit Licht zu tun haben, müssen aber gerade mit dem Begriff der Größenordnung gut umgehen können. Denn unsere Messgeräte zeigen höchst unterschiedliche Daten wie 0,1 lx bis 120.000 lx an. Noch schlimmer sieht es mit den Leuchtdichten aus. Während man auf dem Boden eines Büros abends 1 cd/m2 bis 6 cd/m2 messen kann, sieht man tagsüber aus dem Fenster bis 10.000 cd/m2 (Himmel). Wenn die Sonne draußen scheint, beträgt ihre Leuchtdichte 1,6-109 cd/m2. Der sternklare Nachthimmel (so man ihn findet) liegt bei 10-3 cd/m2. Somit muss unser Auge 12 Zehnerpotenzen verkraften, was es mit einigen Mühen auch schafft.

![]() Während der Physiker mit noch größeren Zahlen hantiert, ohne abzustürzen, sind Techniker häufig überfordert. Deren Kunden auch. Wer Licht bezahlt, tut es in linearen Zahlen, so sind 1000 € zehn Mal so viel wie 100 €, aber 1000 lx sind nicht 10 Mal so hell wie 100 lx. Nur die Anzeige des Messgerätes zeigt den zehnfachen Wert an. Ob es überhaupt hell wird, wenn in einem Raum 1000 lx zu messen sind, kann niemand sagen. Noch ein Bisschen schlimmer wird es, wenn man Luxwerte misst oder angibt, die viele Indices und Potenzen tragen. Solch einen Wert hatte ich neulich diskutiert.(hier)

Während der Physiker mit noch größeren Zahlen hantiert, ohne abzustürzen, sind Techniker häufig überfordert. Deren Kunden auch. Wer Licht bezahlt, tut es in linearen Zahlen, so sind 1000 € zehn Mal so viel wie 100 €, aber 1000 lx sind nicht 10 Mal so hell wie 100 lx. Nur die Anzeige des Messgerätes zeigt den zehnfachen Wert an. Ob es überhaupt hell wird, wenn in einem Raum 1000 lx zu messen sind, kann niemand sagen. Noch ein Bisschen schlimmer wird es, wenn man Luxwerte misst oder angibt, die viele Indices und Potenzen tragen. Solch einen Wert hatte ich neulich diskutiert.(hier)

Warum mir nach dem Thema Größenordnung ist? Es gibt seit zwei Jahren einen "globalen" Standard, der es erlaubt, die melanopische Wirkung von Licht zu berechnen (kaufen hier). In diesem Standard gibt es aber kein Tageslicht. Was würde man wohl für Zahlen bekommen, wenn wir Bürobeleuchtung (Ev= 150 lx ohne mel) mit dem Tageslicht am Fenster desselben Büros (Ev= 3000 lx) oder gar draußen bei klarem Himmel (E= 90.000 lx, Ev= 50.000 lx) vergleichen würden?

Naturgemäß hinkt der Vergleich, weil wir nicht dauernd klaren Himmel haben. Da die "melanopischen" Wirkungen aber Dosisbeziehungen sind, darf man schon rechnen, wie lange man unter künstlicher Beleuchtung hocken muss, um dieselbe Dosis wie draußen in 15 Minuten abzubekommen. 50.000 lx in 15 Minuten machen 12.500 lx•h. Bei 150 lx braucht man 83,3333 h oder 3,5 Tage. Na denn. Gesundes Funzeln!

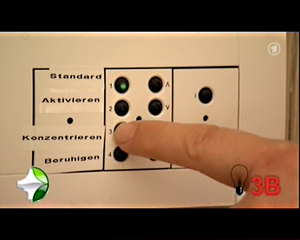

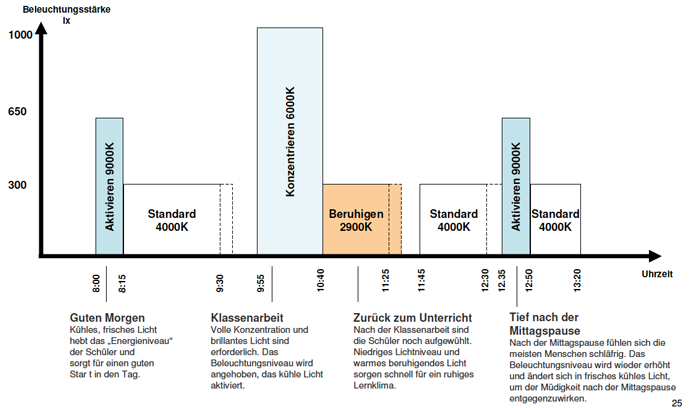

Wem die Rechnerei nichts zusagt, kann sich auch ein Bild angucken, mit dem man für HCL wirbt (Teile aus dem Bild entfernt, damit der Hersteller der Leuchte unsichtbar wird). Dazu der Begleittext (O'ton): "…eine Beleuchtung, die dem natürlichen Tageslicht nachempfunden ist, wechselt Helligkeit, Lichtfarbe und Dynamik im Laufe des Tages. So unterstützt sie den Biorhythmus, fördert Vitalität und Wohlbefinden." Wohl bekomm's!

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025