Posts in Category: Farbe

Glanzleiche - Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen

Wasser tut’s freilich

höher jedoch steht die Luft,

am höchsten das Licht!

Arnold Rikli

03.10.2025

-

Blendung und „natürliche“ Farben - Das waren die Themen der letzten beiden Blogs. Doch die Beschreibung von Erscheinungen, mit denen der Techniker nicht gerade meisterhaft umgehen kann, ist damit nicht komplett. Erst richtig schwierig wird es, wenn man den Begriff oder die Erscheinung Glanz dazu nimmt.

Aber zuerst zu dem „Techniker“. Dieser ist ein Mensch, der einen Beruf ausübt, dessen Name vom griechischen Wort techne stammt. Und die heißt so viel wie Kunst, Gewerbe, Geschick, List, Betrug. Nicht eines davon, sondern alle zusammen. List und Betrug darf man allerdings nicht im Sinne des Strafrechts nehmen, sondern im Sinne von Geschick. Der Techniker überlistet Natur, Materialien, Naturgesetze u.ä., um etwas zu erzielen. So kann ein Mensch fliegen, ohne dass ihm Flügel wachsen.

Wenn der Techniker mit Glanz umgehen soll und dabei gewissenhaft objektive Größen benutzen, handelt er als Physiker, dessen Welt viel regelhafter ist als die des Technikers. Dies musste ich in meinen jungen Jahren tun, und die Sache war bitter ernst. Die Menschen, die am Computer arbeiteten, hatten Probleme mit den Augen, die sie auch heute haben, aber damals schimpften sie mehr. Also musste ich die sog. visuellen Probleme der Menschen ermitteln und Lösungen dafür finden. Diese wurden nicht in den Sand geschrieben, sondern in Normen, die heute 50 Jahre danach immer noch ihre Wirkung entfalten.

Eine meiner Diagnosen war, dass die Bildschirme glänzten. Ergo schrieb ich in den Normenentwurf, die dürfen nicht glänzen. Nun bestand die Arbeitswelt nicht nur aus glänzenden Bildschirmen. Wenn die nicht glänzen dürfen, warum dürfen andere? Also schrieb ich in den Normenentwurf, dass alle Teile des Arbeitsplatzes aus matten Oberflächen bestehen müssen. Die Vorstellung musste ich nicht einmal selbst entwickeln. Sie stand in der Beleuchtungsnorm DIN 5035 und verbot den Glanz schon vor über 50 Jahren.

Ein Mitglied unseres Normenausschusses nahm dann diesen Entwurf in seinen Betrieb und legte ihn seinen Büroorganisatoren vor. Deren Meinung war verheerend: eine Welt ohne Glanz. Matt wie platt.

Die besagten Herren waren noch gnädig. Große Computerfirmen gingen dagegen aggressiv vor. Sie hatten aber mit Zitronen gehandelt, denn dafür, dass Bildschirme glänzen sollen, gab es keine Begründung. Also floss die Idee in Normen, später in Sicherheitsregeln und ganz zuletzt in Arbeitsschutzvorschriften wie die EU-Richtlinie für die Arbeit mit Bildschirmen von 1990. Auch der Bundesarbeitsminister verschreibt den Betrieben in der ASR A6 (Bildschirmarbeit) von 2024: „Grundsätzlich sind an Bildschirmarbeitsplätzen Bildschirme mit entspiegelten (matten) Displays und matten Gehäuseoberflächen zu verwenden.“ Er lässt nur wenige Ausnahmen zu.

Die fehlende Begründung für glänzende Bildschirme kam später, als Computer auch Videos abspielen konnten. Auf matten Bildschirmen sahen schicke Filme gar nicht so schick aus. So bauten unbotmäßige Computerhersteller Laptops mit glänzenden Bildschirmen. Denn man kann nicht dauernd das Display wechseln, wenn man mal Büroarbeit macht und mal einen Porno einzieht.

Das Problem besteht bis heute, aber mit anderen Begründungen. Der technische Fortschritt hat zu Monitoren geführt, die weniger glänzen als die Vorschrift erlaubt. Aber Handys lassen sich schwer verkaufen, wenn ihre Displays tot aussehen. Da diese aber das ganze Gesicht vom Handy ausmachen, glänzen die dummen Dinger um die Wette. So auch mein iPhone, wenn es als Display für meine Drohne dienen soll, die bei Kaiserwetter den Berliner Wannsee ablichten will. Da ich kaum noch was sehe, haut die Drohne manchmal ab. Sie kommt eine halbe Stunde später reumütig wieder, wenn ihr Akku leer ist. Ob das sich auch ukrainische Drohnenpiloten leisten können? Zum Teufel mit dem Glanz, wenn mein Leben auf dem Spiel steht.

Die Probleme mit dem Glanz waren vermutlich vor meiner Geburt schon bekannt gewesen. Ich habe Farbe studiert bei einer der wenigen Koryphäen, denen es gelungen ist, ein Farbsystem aufzustellen (Anm.: Es war nicht Goethe). Sein wichtigstes Werk im Bereich der Farbsystematik ist das DIN-Farbsystem DIN 6164 (auch bekannt als DIN-Farbenkarte oder DIN-Farbenatlas). Er war Physiker und Farbmetriker und gilt als einer der führenden Vertreter der Farbwissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Auch ihn wurmte die Frage des Glanzes, weil der Glanz nicht nur die vor dem Bildschirm stört. Er zerstört die Farben. Egal, wie ein Objekt aussieht, rot, grün oder lila, der Glanz ist fast immer weiß oder farblos.

Unter unserem Lehrer versuchten mehrere Kollegen, fast alle Ingenieure, eine Dissertation zu dem Thema zu schreiben. So entstand die Bezeichnung Glanzleiche. Die ist nicht ein optisch präpariertes Opfer in einem Tatort, sondern eine Doktorarbeit, von der man bereits zu Beginn sagte, dass die nichts wird.

Warum aber, wenn eine Arbeit von einer begnadeten Koryphäe betreut wird und von intelligenten Menschen ausgeführt? Die Gründe habe ich im Kapitel Warum sich die Forschung auf der Stelle dreht ausführlich erklärt. In diesem Kapitel geht es um Blendung, bei deren Erforschung man sich seit 120 Jahren die Zähne ausbeisst. Darin wird auch erklärt, dass Glanz eine Blendung ist. Er verhindert, dass man Dinge so sieht, wie sie sind. Weder ein Mensch noch eine Kamera können unter einer glänzenden Stelle erkennen, was darunter liegt. Und Blendung ist immer etwas, was das Erkennen erschwert. Glanz ist eine Form der Blendung, die man aber nicht so nennt. Das aus gutem Grund, denn Blendung klingt negativ, Glanz ist aber …?

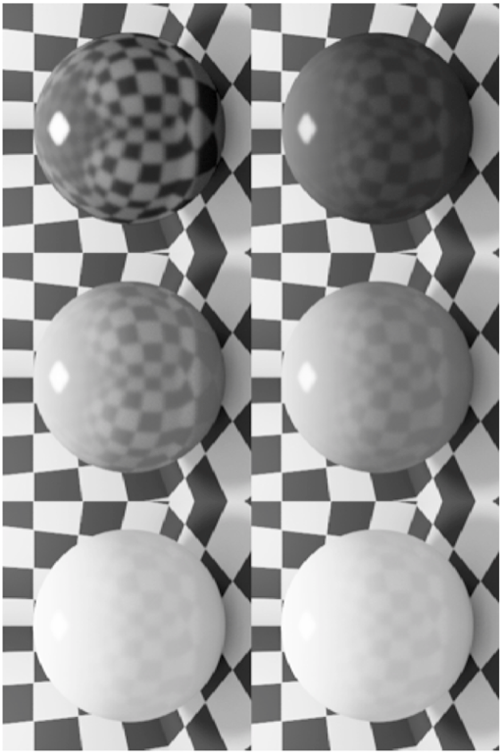

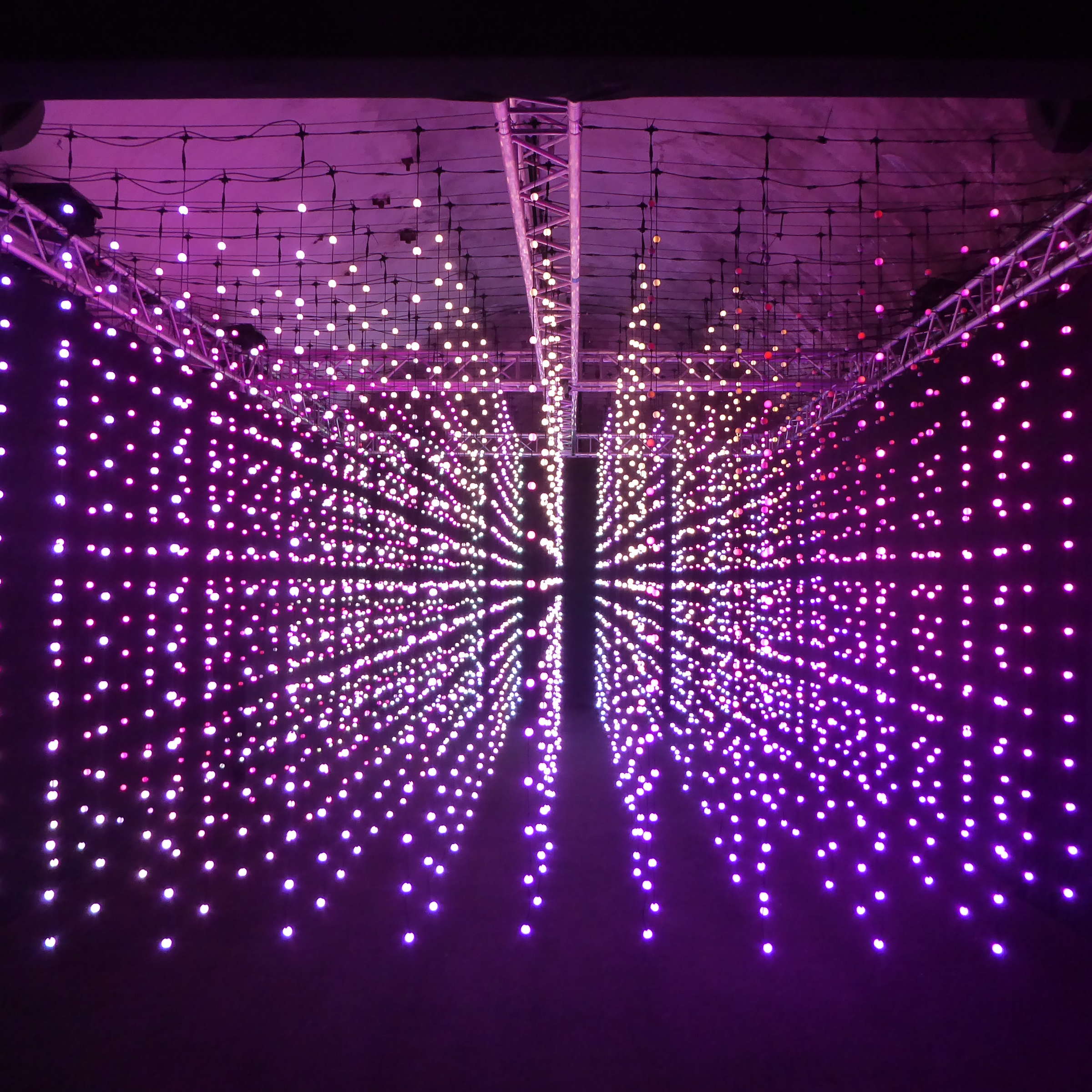

Das Teuflische ist, dass der Glanz zu den vier Eigenschaften gehört, die uns das Erkennen eines physikalischen Objekts vollständig erklären: Helligkeit, Farbe, Glanz und Form. Hiervon wird nur die Form nicht von Physikern oder Technikern behandelt. Die anderen drei lernt man, wenn man Lichttechnik oder Farbenlehre studiert. Dummerweise hängen Farbe und Helligkeit eng zusammen. Und Glanz wird erheblich von der Form bestimmt. Und dies in Tateinheit mit Farbe. Die Kugeln rechts stammen übrigens von einer wissenschaftlichen Studie, die genauer ist als die in der Lichttechnik, aber nichts damit zu tun hatte.

Somit kann man Glanz als eine Erscheinung sehen, die uns das Sehen ermöglicht und aber auch erschwert bis unmöglich macht. Ob wir dies positiv oder negativ sehen, hängt von uns und unserer Situation ab und nicht von den physikalischen Eigenschaften. Bei manchen Dingen liegen positiv und negativ nur Millimeter auseinander, so z.B. auf schönen Frauengesichtern, wo positiv (Lipgloss) von negativ (glänzende Nasenspitze) eng beieinander liegen.

Es gibt auch Fälle, wo die Störung des Sehens den Gesamteindruck prägt und somit deren Beseitigung die Gesamterscheinung zerstört. So benutzt der Fotograf Catchlights, um den Augen Tiefe, Ausdruck und "Leben" zu verleihen. Ohne diesen Glanz wirken die Augen oft matt, leer oder „tot". Dasselbe gilt für Exponate in Galerien, die mit einer Scheibe geschützt werden müssen. Wenn diese mattiert ist, sind die Bilder tot. Portraitfotografen setzen Catchlights, wenn ein Gesicht ohne solche aufgenommen worden ist. Man kann den Effekt nachstellen, indem man Gesichter mit Glanzpunkten bearbeitet und diese entfernt.

Das Ganze hat selbst einen prägenden Effekt auf Wissenschaft und Technik. Der Glanz von Oberflächen hat einen signifikanten Einfluss auf Wissenschaft und Technik, insbesondere in den Bereichen Materialwissenschaft, Optik und Messtechnik. Möbel, Stoffe, Bekleidung, Kunstdruck und nicht zu vergessen Autos.

Wenn eine Sache so wichtig ist, müsste es von Fachleuten auf dem Gebiet nur so wimmeln. Dem ist nicht so. Die Szene wurde über mehrere Jahrzehnte von Richard S. Hunter (1906–1991) beherrscht, der schon in den 1930ern eine prägende Persönlichkeit war. Er war der Gründer des Unternehmens Hunter Associates Laboratory, Inc. (HunterLab), das weltweit Glanz- und Farbmessgeräte herstellt und damit maßgeblich zur Verbreitung seiner Messstandards beigetragen hat. Aber er war zuvor am National Bureau of Standards (NIST) tätig, wo er seine Methode entwickelte. Dazu gehörte auch ein Farbraum, der seinen Namen trägt: Hunter L, a, b Farbraum.

Hunter gelang es, die menschliche Wahrnehmung auf die Messung zu übertragen. Seine Geräte zielten darauf ab, die visuelle Wahrnehmung des menschlichen Auges (speziell im Hinblick auf kleine Farbunterschiede und Glanzeffekte) objektiv zu quantifizieren. Damit wurden HunterLab-Geräte zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um die Produktkonsistenz über Lieferketten hinweg zu gewährleisten.

Hunter war keine Glanzleiche. Er hatte im Dezember 1927 seine Karriere als "Minor Laboratory Apprentice" (kleiner Laborlehrling) begonnen beim National Bureau of Standards (NBS), heute bekannt als NIST. Als wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine vom Arbeitsminister beauftragte Studie zu Oberflächen von IT-Produkten durchführten (Einfluss von optischen Oberflächeneigenschaften von IT-Produkten auf Benutzer, BAUA Forschungsbericht Fb1066, 2006), war Hunter der Lieferant der meisten Erkenntnisse auf dem Gebiet. Und er war einer der Autoren der Studie, die Anlass für diesen Forschungsbericht war.

So konnten wir getrost schreiben:

„Maßgeblich für die Empfindung ist aber nicht die physikalische Verteilung des Lichts, sondern dessen situationsabhängige Beurteilung:

- Glanz wird absichtlich erzeugt, um das Erscheinungsbild eines Gegenstands mit Leben zu erfüllen;

- Glanz wird vermieden, um einen Gegenstand ungestört betrachten zu können.

Hunter hatte bereits 1936 zutreffend geschildert, dass es nicht nur einen Glanz gäbe, sondern viele:

- Spiegelglanz": Helligkeitsempfindung in Verbindung mit gerichteter Reflexion auf einer Fläche (Original: specular gloss)

- „Kontrastglanz": Helligkeitsempfindung infolge relativ unterschiedlicher Helligkeit von spiegelnden und diffus reflektierenden Teilen der Fläche (Original: contrast gloss)

- „Bildschärfeglanz": Empfundene Schärfe der reflektierten Objekte (je schärfer, desto störender) (Original: DOI gloss (DOI: distinctness of image))

- Haze" (ohne Übersetzung, könnte Dunst oder Eintrübung heißen): Haloartig empfundener Schleier in der Nähe der spiegelnden Stelle

- „Sheen" (ohne Übersetzung, könnte Schein oder Schimmer heißen): Glanzerscheinung auf matten Oberflächen unter streifendem Lichteinfall bzw. -ausfall

- „Absence-of-texture gloss" (ohne Übersetzung, könnte Strukturlosigkeit heißen): Empfundene Gleichmäßigkeit und Strukturlosigkeit (einer ansonsten mit Struktur versehenen Fläche).

Nicht jeder Physiker kapituliert vor dem Elend, Empfindungen messen zu müssen. Es dauert manchmal halt lange …

Aufstieg Dank Digitalisierung oder Quantität schlägt Qualität

27.08.2025

-

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Das Buch Genesis 2.0 - Schöpfung der elektrischen Sonne dokumentiert u.a. einen beispiellosen Aufstieg der elektrischen Sonne seit 1924. Künstliches Licht wurde zwar schon immer gebraucht (s. Epochen der Kunst der Lichtmacher), aber wie kam es, dass seine Bedeutung plötzlich so steil aufstieg? Erfunden wurde die Glühlampe schon mehrere Jahrzehnte früher. Wie ich in dem Kapitel “Erbe der 1920er Jahre“ darstelle, stammt viel Wissen in der heutigen Lichttechnik aus den 1920ern, wobei die Techniken dazu in den Jahrzehnten zuvor entwickelt worden waren. Was Besonderes hat sich 1924 ereignet?

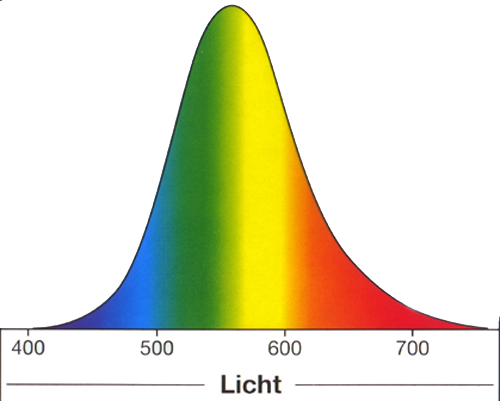

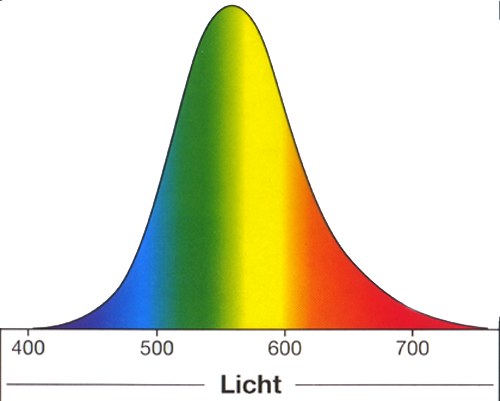

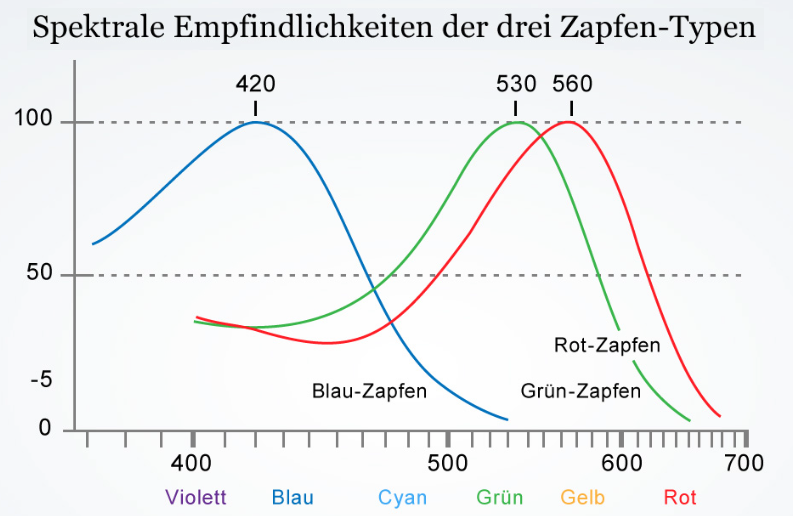

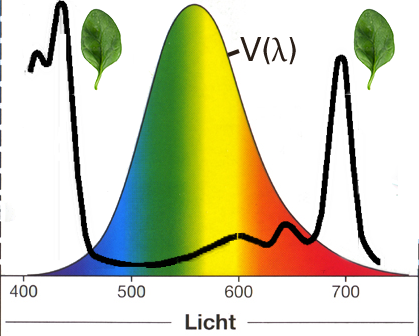

Wie die CIE letztes Jahr feierte, hat sie im Jahre 1924 die sog. V(λ)-Kurve geschaffen. Diese bildet die Empfindlichkeitsfunktion des menschlichen Auges für Licht ab. Damit war zum ersten Mal möglich geworden, Licht zu “wiegen“. Und was man wog, setzte man dem Licht gleich. Man misst die Menge des Lichts, den Lichtstrom, den eine Lampe abgibt, in Lumen. Auf Lateinisch heißt Lumen schlicht Licht. So wurde der Lichtstrom = Licht gesetzt. Quantität wie Qualität.

So weiß man seit 1924, was man bekommt, wenn man 5 Thaler für eine Lampe bezahlt. Sie erzeuge sagen wir Mal 300 Lumen Licht (bitte um Nachsicht wegen der Tautologie). Man weiß auch, wie effizient die Lampe mit Energie umgeht. Ist sie eine alte kleine Glühlampe, macht sie 5 Lumen aus einem Watt, das man hinein steckt. So muss man für die 300 Lumen 60 W Energie in die Lampe stecken. Auch moderne kleine Glühlampen schaffen kaum mehr. Ist sie eine LED der Effizienzklasse A, dann erzeugt sie 210 Lumen daraus. Sie ist also 42 x effizienter als die gute alte Lampe. So muss man für die 300 Lumen nur noch 1,42 W aufwenden.

.

Effizienter ist die Lichtquelle – aber in was? Diese Frage beschäftigt viele Leute nicht nur seit 1924. Eindeutig ist die Sache nur, wenn man die Lampe zur Messung des Lichtstroms in die geeignete Einrichtung steckt, in eine Ulbrichtsche Kugel. Dort kann man bei der LED Klasse A an jedem Ort 42-mal mehr Beleuchtung messen als bei der kleinen alten Glühlampe. Mit der LED könnte nur noch eine Natriumdampflampe konkurrieren, die nur 40-mal so viel Licht produziert.

Die letztere Lampe wird allerdings kaum noch jemand kennen. Sie zierte und ziert belgische Autobahnen wie manche deutsche Landstraßen, war aber in keiner Wohnstube zu finden. Als ein Philips-Direktor vorschlug, dass man sie, die Natriumdampflampe, auch in Büros zulassen sollte, drohte mein Doktorvater damit, die erste Installation bei der Sekretärin des besagten Herrn vorzunehmen. Wir Studenten wollten mit ihr den Berliner Straßenstrich beleuchten, um den Freiern die Lust am käuflichen Sex zu vermiesen. Denn der Lampe fehlte an Wichtigem. Ihre Farbwidergabe war unterirdisch. Die Schönen der Nacht würden sich unter ihrem Licht in gruselige Hexen verwandeln.

Womit wir beim Thema Qualität wären. Diesen Begriff hatten die Alten Griechen vor etwa 2500 Jahren geprägt. Er ist vielen immer noch kein Begriff und musste im 20. Jahrhundert von Leuten wie Walter A. Shewhart (1920er/30er Jahre) oder W. Edwards Deming (Mitte des 20. Jahrhunderts) neu “erfunden" werden. Auch wenn diese Herren zu den Pionieren des technischen Fortschritts gehören, war ihr Begriff einseitig. Ihre Qualität ist sogar international genormt (ISO 9000ff). Aber der normale Mensch begreift etwas anderes darunter. Fatalerweise gibt es diese Dualität seit der Antike. Qualität ist die Eignung einer Sache für den vorgesehenen Zweck. Der gesunde Menschenverstand versteht darunter aber einfach “gut“ oder eine hohe Qualität.

.

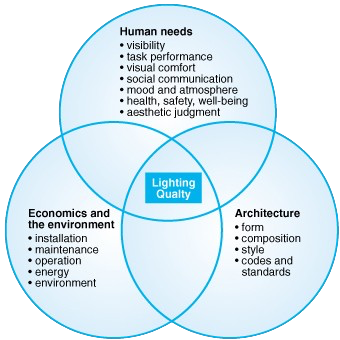

Die Lichttechnik tat sich mit dem Qualitätsverständnis besonders schwer. Lichtqualität kam erst 2021 in das seit 1938 existierende Internationale Wörterbuch der Lichttechnik (hier). Die heutige Präsidentin der CIE ist stolz darauf, dies bewerkstelligt zu haben. Zuvor hatte sich ein Ausschuss der LiTG (heute Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung) vergeblich um die Qualität des Lichts bemüht, was man an der internen Bezeichnung der zuständigen Kommission (Qual-Ausschuss) erkennen kann. Da mir das Ganze hat die Hutschnur hochgehen lassen, habe ich versucht, die Lichtqualität mithilfe eines bekannten Begriffs zu erklären, mit Gebrauchstauglichkeit alias Usability. Das Konzept habe ich hier erklärt.

Dabei benutzte ich als Beispiel für eine praktische Vorgehensweise ein Bild von IESNA, der lichttechnischen Gesellschaft von Nordamerika. IESNA sah damals im Jahr 2000 in diesem Konzept einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Beleuchtungstechnik. Ein Jahrzehnt später gab es kein IESNA mehr und das Zukunftskonzept verschwand wieder. Und die Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung, damals noch Deutsche Lichttechnische Gesellschaft,hatte vergessen, dass sie einst ein Qualitätskonzept hatte. Im Jahre 1935 in der Norm DIN 5035.

Nach vielen Jahren des Mühens war dann in Deutschland ein vollständiges Konzept erschienen, dessen Beschreibung immerhin 116 Seiten umfasste (hier). Mich erschütterte insbesondere der Titel: „Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl“. Nicht etwa weil der Titel falsch war, sondern weil er voll zutraf. Die Publikation habe ich ausführlich dokumentiert und kommentiert (hier und da und dort und so weiter fort).

.

Warum füllen die Autoren einer Broschüre 114 Seiten, um einen 2500 Jahre alten Begriff zu erklären? Und warum musste ich fast ebenso lange Kommentare dazu schreiben? Das liegt im Begriff selbst – Qualität. Während man Quantität mit einem Zollstock oder mit einer Waage messen kann und in einer einzigen Zahl ausdrückt, muss man bei der Bestimmung der Qualität erst einmal begründen und festlegen, warum man sie woran misst. Beispielsweise gibt es den Hammer seit der Urzeit, aber den Hammer gibt es immer noch nicht. Es gibt aber einen Schlosserhammer, Latthammer, Fäustel, Vorschlaghammer und sogar Schonhammer, der das Gegenteil vom Vorschlaghammer bewirkt, die Einschlagstelle zu zertrümmern.

Ähnlich ist es mit der Lichtqualität. Weiß man, was man mit dem Licht will, gibt es äußerst präzise definiertes Licht. So jagen Laserdioden und Lichtdioden, im Grunde beides dasselbe, unvorstellbare Mengen Daten über 5 Milliarden Kilometer Glasfaserkabel sicher um die Welt. Weiß man hingegen nicht, wofür sich eine Lichtquelle eignet, z.B. Lampen und Leuchten, dann sollte man nicht von Lichtqualität reden, sondern schlicht und einfach das technische Produkt beschreiben, auf dass jemand eine Verwendung dafür findet. So schaffen Lichtplaner, Lichtdesigner oder Angehörige ähnlicher Berufe die Beleuchtungsqualität, die die Anwender brauchen. In den Beschreibungen der Hersteller findet man nüchterne Daten, die ihre Produkte beschreiben.

Dumm nur, dass es in unseren Ausschüssen, die Beleuchtung normen, der letzte Lichtdesigner zuletzt vor vielen Jahren gesichtet worden ist. Auch sonst waren sie in der Minderheit und fanden selten Gehör. Selbst in dem Ausschuss, der die biologischen Wirkungen des Lichts auf den Menschen normt, gibt es seit Jahren keinen Lichtdesigner oder Planer. So bestimmt ein Gremium, das zu 70% aus Herstellern besteht, was an Lichtqualität verordnet wird. Diese wissen, was Quantität ist, und verwechseln dies häufig mit Qualität.

.

Der natürliche Partner des Architekten, was das künstliche Licht angeht, wäre der Lichtdesigner. Bei namhaften Projekten ist er das auch. Etwa 95% der Bauprojekte, die ich gekannt habe, wurden aber ohne Beteiligung von Lichtdesignern abgewickelt, was etwa dem Anteil von Leuchten entspricht, der über die Ladentheke beim Elektrogroßhandel geht. Die Planenden waren meist Elektroplaner. Und die Normen zur Beleuchtung werden so geschrieben, dass der möglichst nichts anderes machen kann, als die Hersteller wollen. Bei kleineren Bauprojekten trifft man eher ein Einhorn den einen Lichtdesigner.

Noch ein Seitenhieb auf die Auftraggeber. Man findet sie bei der Aufzählung der Ersteller der Normen nicht. Das war nicht immer so. Beleuchtung wurde einst in den 1930ern als übergeordnete Aufgabe verstanden, bei deren Normung alle betroffenen Kreise mitwirken sollten. Das Prinzip gilt unverändert bis heute. Es wird bei jeder Sitzung eines Normenausschusses geprüft, ob und wie die interessierten Kreise vertreten sind. Wer seine Interessen nicht vertritt, muss sich damit begnügen, was eben die wirklich interessierten Kreise ihm geben.

Mea culpa – Asche von Gestern über mein Haupt

17.07.2025

-

Man lästert gerne über Leute, die wichtige Entwicklungen nicht vorhersehen konnten. So z.B. die historische Leistung, aus der einst nur so glimmenden LED ein Leuchtmittel geschafft zu haben, dessen Größe von mikroskopischen Elementen zwischen Badfliesen bis ein fast kilometerlanges Display reicht, das eine Straße überdacht (kein Scherz - hier oder vor allem da). Kein Leuchtmittel der Vergangenheit war zudem effizienter.

Mir ist das Lästern über andere Leute zu mühsam, da ich sichergehen muss, dass sie sich wirklich geirrt haben. Da ist es einfacher, sich an die eigene Nase zu fassen. Mir fällt da gerade eine Anfrage der Zeitschrift Form ein, die im Jahr 2000 von mir wissen wollte, welche neuen Entwicklungen in der Lichttechnik eine große Zukunft hätten.

So schrieb ich einen Artikel über zwei Neuigkeiten aus dem vorhergehenden Jahrzehnt. Die eine war die Schwefellampe, die ein volles Tageslichtspektrum versprach. Die andere war ein Schlauch, der das Licht von einem Ort zum anderen leiten konnte. Hätten die Schildaer den Schlauch besessen, hätte man ihr Rathaus nicht mit Säcken voll Licht beliefern müssen.

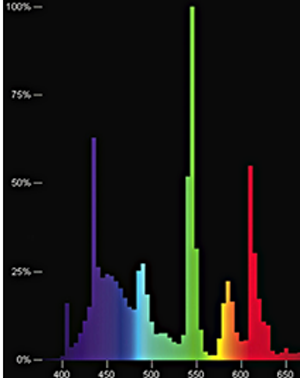

-

Die Schwefellampe, besser gesagt Schwefelkugellampe, würde die große Schwachstelle der Leuchtstofflampe beseitigen, das Spektrum. Zwar schaffte auch die Leuchtstofflampe u.U. ein recht volles Spektrum, sie brauchte dazu rund 60% mehr Energie per Lux als ihre Schwestern mit einem mageren Spektrum. Deren schlechte Farbwiedergabe wurde nur durch die Bemühungen des Marketings erträglich erklärt: Damit die Farbwiedergabe nicht drittklassig schien, erfand man eine Farbwiedergabe der Stufe 2b. Die Schwefel-Lampe würde diese Krücke nicht brauchen.

Dann war da noch was. Das Leuchtmittel war eine Kugel ohne Elektroden. Also kein Elektrodenverschleiss, die die Lampe frühzeitig sterben lässt, wenn man sie zu häufig schaltet. Da musste man den verdutzten Benutzern nicht erklären, dass sie ihr Licht auch dann nicht ausschalten sollen, wenn sie es nicht brauchen. Die Lampen waren zudem gut dimmbar und änderten dabei ihr Spektrum überhaupt nicht. Wer hingegen eine Glühlampe dimmt, erhält einen wärmenden Ofen. Bei der Leuchtstofflampe bleibt man eventuell durch das Flimmern wach.

.

Nun zu dem Schlauch, einem Lichtleiter. Er ließ mich seinen Vorgänger aus den 1970ern vergessen, der die Welt der Architektur in Aufruhr versetzt hatte. Mit Lichtleitern würde man die Sonne in unterirdische Städte leiten. Adieu Energiekrise, unterirdische Städte brauchen keine Heizung. Kein Regenschirm, kein Schlamm, kein Schneefall. Rundherum glücklich.

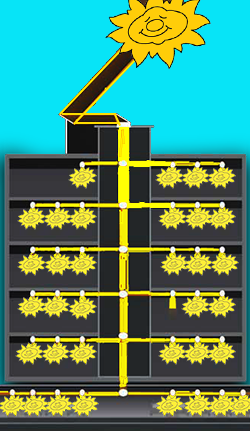

Im Institut für Lichttechnik der TU Berlin wurde in den 1990ern eine Anlage installiert, die die Sonne vom Dach in den Keller durch vier Etagen leitete. Da man in Häusern Licht auch braucht, wenn die Sonne woanders weilt, konnte der Lichtleiter umgeschaltet werden auf eine künstliche Quelle.

Die hätte ich mir angucken sollen. Dann hätte ich den besagten Artikel nie geschrieben. Denn ihre Leistung betrug ganze 2 kW. Warum aber gerade 2 kW? Wer hat sie festgelegt? Kann man sie nicht ändern, wo man in der Technik alles Mögliche nahezu beliebig ändern kann? Diese lässt sich leider nicht ändern, sie beruht auf einer Naturkonstanten.

.

Um die Frage zu verstehen, muss man wieder zurück in die 1970er. Der Protagonist der damaligen Idee vom Lichtschlauch, ein russischer Professor, erzählt an der Uni vor staunendem Publikum von dem neuen Wunder. Am Ende großer Applaus! Nur mein Doktorvater hat eine Frage, eine schön dumme. Er fragt den Professor, ob er gerechnet hätte, wieviel Tageslicht in die unterirdische Stadt müsste. Dieser fragt verdutzt zurück, was die Rechnerei sein soll. Genau da kamen die ominösen 2 kW ins Spiel. Man kann Sonnenlicht nur mit Spiegeln einfangen. Und diese können pro Quadratmeter Fläche senkrecht zur Sonne maximal nur etwa 1 kW Leistung einfangen. Wenn die denn zu scheinen beliebt.

Ergo muss der Spiegel groß sein und ständig nach der Sonne gedreht werden. So ein Ding heißt Heliostat und funktioniert leider nur, wenn Helios ohne Wolken scheint. Soll es in der unterirdischen Stadt sonnig hell sein, muss der Spiegel vergleichbar groß wie die Fläche der Stadt sein. Ansonsten kann man mit vernünftig großen Spiegeln halt nur 2 kW einfangen. Den sachlichen Hintergrund kann man hier ausfühlicher lesen. Den hatte ein Österreicher, der sich als den Gottvater des Lichts feiern lässt, auch nicht verstanden. Er wollte den Tiroler Ort Rattenberg, der im Schatten des Bergs gebaut war, mit Spiegeln auf dem gegenüberliegenden Hügel mit Tageslicht beleuchten. Aus dem Nachbarort Kramsach sollten 30 gewaltige Spiegel, Heliostaten in der Fachsprache, aufgestellt werden. Da deren Licht womöglich über Rattenberg hinweg fliegen würde, statt das Örtchen zu beleuchten, sollte auf den Ausläufern des Schlossberges eine zweite Spiegelwand aufgestellt werden. Damit sollten die Bewohner von Rattenberg von ihrer Winterdepression befreit werden. (mehr hier oder da oder dort). Von Schattendorf zu Sonnenau - im Märchen geht es anders. Man baut das Dorf einfach auf der Sonnenseite auf.

.

Die Sache in den 1970ern war mit dem Diskussionsbeitrag meines Doktorvaters gegessen. Sie kam wieder, als die EU das Tageslicht zum Energiesparen entdeckte und massenweise mit Geld warf. So kam es zu der Installation an der TU. Als ich mich auch an einem solchen Tageslichtprojekt beteiligen wollte, sagte ein erfahrener Kollege aus der TU Berlin lapidar „Bevor du was glaubst, prüfe nach, ob die rechnen können.“ Dem Rat folgte ich. Und siehe, einer meiner beiden Partner, ein Architekt, konnte bestens rechnen, der andere, ein Physiker, überhaupt nicht. In der Theorie ist es andersherum.

Wir rechneten den Beitrag des Tageslichts zum Energieeinsparen wunderbar schön. Doch ein Fachmann aus dem Facility Management eines großen Konzerns rechnete uns auf ein Zehntelcent pro kW, dass sich Tageslicht nicht rechnet, wenn man nur an Lux denkt. Es hat andere Meriten. Nicht weniger enttäuschend las sich ein Angebot einer renommierten Lichtfirma an einen Konzern, das die Einsparung von Energie mithilfe des Tageslicht vorrechnete. Die Investition würde sich lohnen. Allerdings in 42 Jahren.

Und der Lichtschlauch? Wie intelligent ist es, einen Schlauch mit ca. 30 cm Durchmesser durch ein Gebäude zu ziehen, um eine Leistung von 2 kW zu transportieren? Das entspricht ca. 8 Ampere, die man notfalls über einen Klingeldraht übertragen kann. Dieser überträgt den Strom 24 h, während der Schlauch mindestens die Hälfte des Jahres leer bleibt.

Leider sieht die Bilanz des Nutzens der Schwefellampe auch nicht besser aus. Erfunden wurde die Schwefelkugellampe 1990 von Wissenschaftlern, die für Fusion Systems Corporation in Rockville, Maryland, arbeiteten. Eigentlich durch einen Unfall. Ein Mitarbeiter hatte eine Glaskugel mit Schwefelfüllung in die Mikrowelle gelegt, die dort schön strahlte. Die Erfindung weckte so große Hoffnungen, dass man gleich ein Unternehmen gründete (Fusion Lighting).

.

Dumm nur, dass man die Schwefellampe nicht in kleinen Einheiten bauen kann. Deswegen hatte Fusion Lighting 1997 ein System entwickelt, das das reichlich vorhandene Licht über lange Strecken verteilte. Das war ein Lichtleitertunnel (Lightpipe) aus reflektierendem Polykarbonat von 3M, von mir respektlos Lichtschlauch genannt. Mich tröstet es, dass ein Prototyp im Smithsonian-Nationalmuseum in Washington neben der Glühbirne von Thomas Edison ausgestellt wurde. So groß war mein Irrtum wieder nicht.

Die ersten „Lampen“ waren 80 m bzw. 31 m lang. Sie sparten Unmengen Energie. Übrigens, Lichtschläuche, die Licht über große Entfernungen leiten, gibt es. Es wird geschätzt, dass die ausgerollte Länge der Glasfaserkabel weltweit mehr als 5 Milliarden Kilometer überschritten hat. Dies entspricht in etwa dem 57-fachen der Entfernung von der Erde zum Mars oder der ungefähren Entfernung zum Planeten Pluto am Rande des Sonnensystems. Beleuchten tun die Kabel allerdings nichts. Sie leiten Information weiter.

Im Jahr 2000 verschwanden die Internetseiten von Fusion Lighting. Es wurde bekannt, dass die Lichttunnel nicht den Erwartungen entsprachen, da sie vergilbten. Dann wurde es still um das Wunder. Wenn sie nicht vergilbt wären? Hat jemand berechnet, mit welchen Kosten man einen dicken Schlauch, der sich durch alle Räume zieht, staubfrei hält?

(Näheres hier und da, aber leider sonst nirgendwo) Ich vermute, nicht allzu viele Leute wollten 80 m Licht an- oder ausschalten. Jedenfalls nicht gleich auf einmal.

Was so alles durch eine falsche Definition entstehen kann

10.04.2024

.

Die vor genau 100 Jahren festgelegte V(λ)-Kurve sollte dazu dienen, Licht messbar zu machen. Hat auch gemacht. Dumm nur, dass die von ihr benutzten Grenzen für die berücksichtigte elektromagnetische Strahlung nur für den Menschen gelten. Schlimm ist das nicht. Denn jedes Gewerk legt seine Regeln selber fest. Warum sollte die LIchttechnik, die Licht für Menschen erzeugen und benutzen will, nicht die Bewertung von Strahlung durch diesen benutzen?

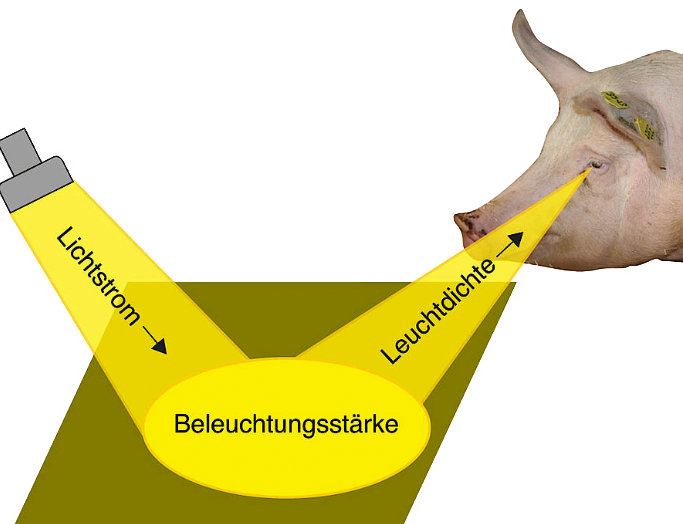

Es kam aber dümmer. Man gewöhnte sich daran, immer zu sagen "Licht ist definiert als …" Zu was für Irrtümern dieser alltägliche wie dumme Gebrauch geführt haben mag, kann ich nicht übersehen. Aber eine ziemlich fatale will ich doch kommentieren. Diese betrifft die lichttechnischen Grundgrößen, die allesamt auf der V(λ)-Kurve beruhen. Da deren Zusammenhang vielen Menschen erklärt werden muss, greift man zu Bildern.

:

So erklärt z.B. eine Berufsgenossenschaft, wie die Grundgrößen zusammenhängen. Eine Lichtquelle produziert Licht, das auf eine flach liegende Fläche fällt. Diese wirft einen Teil in die Richtung, in der sich das Auge des betrachtenden Menschen befindet. Das ausgesendete Licht misst man in Lumen, die auftreffende Strahlung in Lux. Und der Mensch erkennt Dinge, die eine Leuchtdichte haben, die durch die Reflexion entstehen. Alles in photometrischen Größen, so genannt weil sie photopisch und messbar sind - Dank der V(λ)-Kurve. So nennt man physikalische Größen, die man mit der V(λ)-Kurve multipliziert erhält. Wenn man aus dem Bild alles Brimborium entfernt, bleibt als Kern dies übrig:

Da auch andere Leute ihre Klienten aufklären müssen, wie die lichttechnischen Grundgrößen so zusammen gehören, haben sie ihre branchenüblichen Lichtempfänger für ihre erklärenden Grafiken adoptiert. Hier zwei von einer Agrarberufsgenossenschaft.

.

Wo der Fehler liegt? Die abgebildeten Viecher sind Säugetiere. Und die Augen von Säugetieren besitzen nur zwei Farbempfänger. Für diese gilt die Photometrie nicht. Im Auge der Kuh fehlt der Empfänger für Rot. Deswegen sieht sie nie die frischen grünen Wiesen wie wir, sondern nur gelbliches Gras. Den Apfel sähe sie auch dann grünlich, wenn er zu der Sorte Red Delicious gehört. Schmecken tut er für die Kuh eh gleich wie Granny Smith.

Während die Kuh von unserer Art Licht zu verstehen keinen größeren Schaden nimmt, als zwischen Gras und Heu erst unterscheiden zu können, wenn sie da rein beißt, können Pflanzen richtig verhungern. Denn ihre Bewertungskurve entspricht einer auf den Kopf gestellten V(λ)-Kurve. Was bei uns die größte Helligkeit bewirkt, Grün, ist dem Spinat völlig egal, fast völlig. Der Bohne auch. Die beiden wie fast alle Pflanzen leben von der Strahlung, die für uns kaum der Rede wert ist. Unsere Fensterscheiben dürfen sie sogar abschneiden.

Ist so etwas wichtig für einen normalen Menschen zu wissen? Eigentlich nicht, außer den Hausfrauen und Hausmännern, die ihre Zimmerlinde gesund erhalten wollen. Spinat kauft man ja tiefgefroren aus dem Kühlregal im Supermarkt. Deswegen muss man nicht wissen, was der von unserer Lichtberechnung hält.

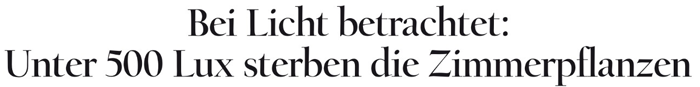

Wer da aber denkt, dass nur Amateure den Schaden haben, ohne was zu merken, kann sich diesen Beitrag angucken, der mit diesem BIld beginnt:

Diese Aussage wurde von niemandem Geringeres als Jürgen Hermannsdörfer getroffen. Wer Jürgen Hermannsdörfer ist? Als er dies sagte "Laut Herrmannsdörfer ist immer ein Wert von 500 Lux erforderlich, um eine Pflanze am Leben zu halten. Das ist die übliche Größe, mit der zum Beispiel im Büro Schreibtische erhellt werden" war er Vorstandsmitglied vom Fachverband Raumbegrünung und Hydrokultur. Der Artikel wurde von der DPA, der Deutschen Presseagentur, verbreitet. Daher ist anzunehmen, dass er viel Köpfe erreicht hat.

Gesundes Licht - echt gesund. Aber für wen?

01.04.2024

.

Wenn man wissen will, was die Leute unter einem gesunden Licht verstehen, muss man nur die KI fragen. Sie listet alles auf, was uns als gesund erzählt wird. Immerhin liegt die KI nicht so weit weg von der Wahrheit: "Gesundes Licht ist Licht, das dem natürlichen Tageslicht so nah wie möglich kommt und somit die Bedürfnisse des menschlichen Körpers und Geistes optimal unterstützt. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 1. Natürliches Lichtspektrum: …" So weit, so gut. Danach spinnt sie etwas; "3. Hohe Farbwiedergabe: Der Farbwiedergabe-Index (CRI) gibt an, wie gut eine Lichtquelle Farben wiedergeben kann. Ein CRI von 100 entspricht dem natürlichen Tageslicht. Gesundes Licht sollte einen CRI von mindestens 90 haben."

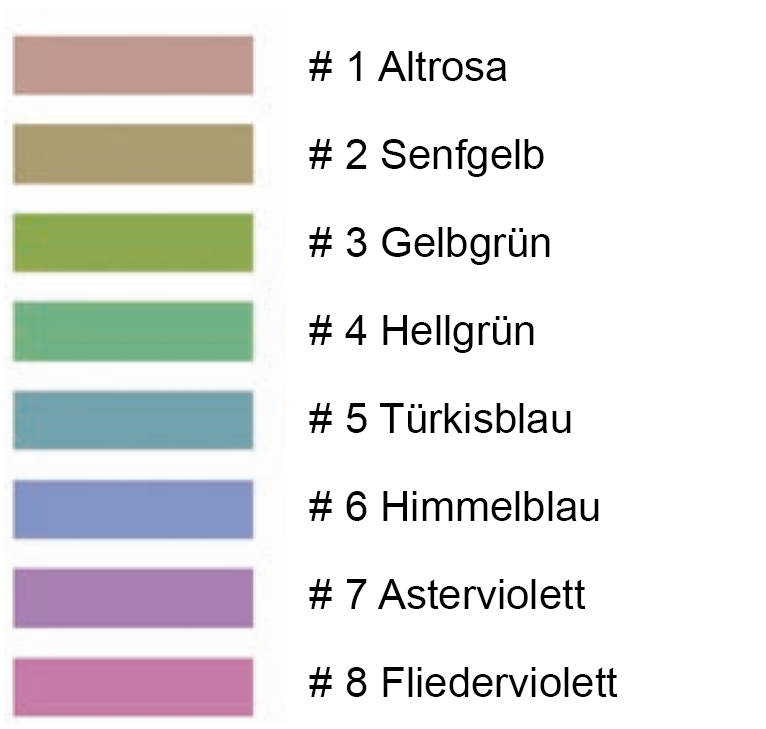

Gesundes Licht mit mindestens ein CRI von 90? Demnach ist fast alles in Innenräumen ungesundes Licht. Denn die meisten Arbeitsplätze muss man mit einem Farbwiedergabeindex 80 beleuchten. Es kommt aber schlimmer. Die KI sagt: "5. Berücksichtigung der Lichtfarbe: Die Lichtfarbe hat Einfluss auf die Stimmung und das Wohlbefinden." Was muss man tun, wenn man eine gesunde Lichtfarbe haben will? In die Norm gucken. Da steht geschrieben "Die Wahl der Lichtfarbe ist eine Frage der Psychologie, der Ästhetik und dem, was als natürlich angesehen wird. Die Auswahl hängt von der Beleuchtungsstärke, den Farben des Raums und der Möbel, dem Umgebungsklima und der Anwendung ab. In warmen Klimazonen wird im Allgemeinen eine kühlere Lichtfarbe bevorzugt, wohingegen in kaltem Klima eine wärmere Lichtfarbe bevorzugt wird." Wer gesundes Licht haben will, muss zusehen, was er macht.

Also sehe ich zu. Auf deutschen Websites ist man vorsichtig mit dem gesunden Licht. Aber auf englischen und amerikanischen Seiten findet man jede Menge gesunde Lichter. Die allergesündeste kostet 19,95, nicht Peseten, englische Pfund. Und macht genau das, was die Norm sagt: Farbe wechseln, weil man nicht weiß, welche Farbe in welchem Land gesund ist. Hier sind vier Phasen, die ich erwischte. Man kann die Abfolge schneller werden, irre schnell, bis man irre wird. Und das alles für lausige £ 19,95 pro Birne.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025