Posts in Category: Energieeffizienz

Aufstieg Dank Digitalisierung oder Quantität schlägt Qualität

27.08.2025

-

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Das Buch Genesis 2.0 - Schöpfung der elektrischen Sonne dokumentiert u.a. einen beispiellosen Aufstieg der elektrischen Sonne seit 1924. Künstliches Licht wurde zwar schon immer gebraucht (s. Epochen der Kunst der Lichtmacher), aber wie kam es, dass seine Bedeutung plötzlich so steil aufstieg? Erfunden wurde die Glühlampe schon mehrere Jahrzehnte früher. Wie ich in dem Kapitel “Erbe der 1920er Jahre“ darstelle, stammt viel Wissen in der heutigen Lichttechnik aus den 1920ern, wobei die Techniken dazu in den Jahrzehnten zuvor entwickelt worden waren. Was Besonderes hat sich 1924 ereignet?

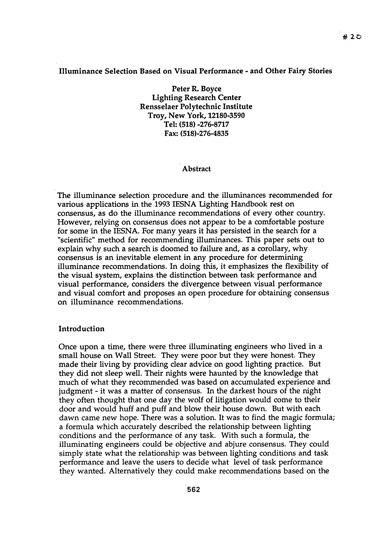

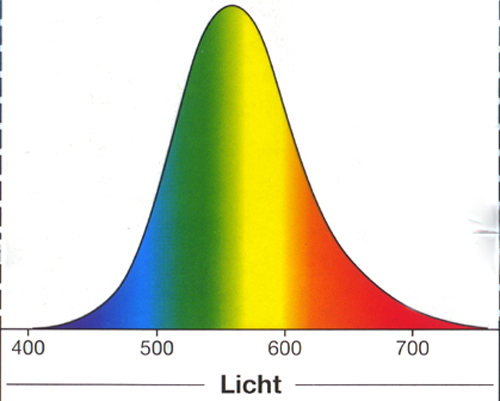

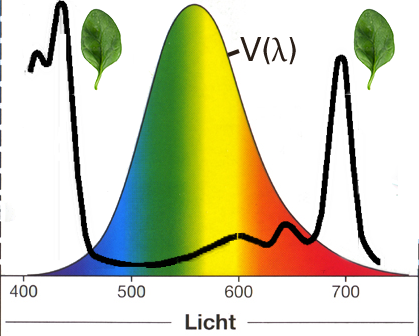

Wie die CIE letztes Jahr feierte, hat sie im Jahre 1924 die sog. V(λ)-Kurve geschaffen. Diese bildet die Empfindlichkeitsfunktion des menschlichen Auges für Licht ab. Damit war zum ersten Mal möglich geworden, Licht zu “wiegen“. Und was man wog, setzte man dem Licht gleich. Man misst die Menge des Lichts, den Lichtstrom, den eine Lampe abgibt, in Lumen. Auf Lateinisch heißt Lumen schlicht Licht. So wurde der Lichtstrom = Licht gesetzt. Quantität wie Qualität.

So weiß man seit 1924, was man bekommt, wenn man 5 Thaler für eine Lampe bezahlt. Sie erzeuge sagen wir Mal 300 Lumen Licht (bitte um Nachsicht wegen der Tautologie). Man weiß auch, wie effizient die Lampe mit Energie umgeht. Ist sie eine alte kleine Glühlampe, macht sie 5 Lumen aus einem Watt, das man hinein steckt. So muss man für die 300 Lumen 60 W Energie in die Lampe stecken. Auch moderne kleine Glühlampen schaffen kaum mehr. Ist sie eine LED der Effizienzklasse A, dann erzeugt sie 210 Lumen daraus. Sie ist also 42 x effizienter als die gute alte Lampe. So muss man für die 300 Lumen nur noch 1,42 W aufwenden.

.

Effizienter ist die Lichtquelle – aber in was? Diese Frage beschäftigt viele Leute nicht nur seit 1924. Eindeutig ist die Sache nur, wenn man die Lampe zur Messung des Lichtstroms in die geeignete Einrichtung steckt, in eine Ulbrichtsche Kugel. Dort kann man bei der LED Klasse A an jedem Ort 42-mal mehr Beleuchtung messen als bei der kleinen alten Glühlampe. Mit der LED könnte nur noch eine Natriumdampflampe konkurrieren, die nur 40-mal so viel Licht produziert.

Die letztere Lampe wird allerdings kaum noch jemand kennen. Sie zierte und ziert belgische Autobahnen wie manche deutsche Landstraßen, war aber in keiner Wohnstube zu finden. Als ein Philips-Direktor vorschlug, dass man sie, die Natriumdampflampe, auch in Büros zulassen sollte, drohte mein Doktorvater damit, die erste Installation bei der Sekretärin des besagten Herrn vorzunehmen. Wir Studenten wollten mit ihr den Berliner Straßenstrich beleuchten, um den Freiern die Lust am käuflichen Sex zu vermiesen. Denn der Lampe fehlte an Wichtigem. Ihre Farbwidergabe war unterirdisch. Die Schönen der Nacht würden sich unter ihrem Licht in gruselige Hexen verwandeln.

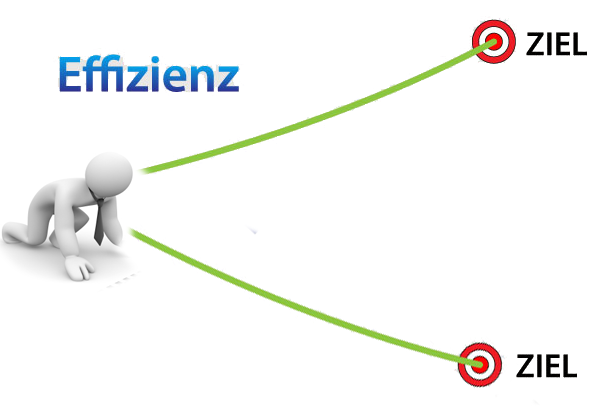

Womit wir beim Thema Qualität wären. Diesen Begriff hatten die Alten Griechen vor etwa 2500 Jahren geprägt. Er ist vielen immer noch kein Begriff und musste im 20. Jahrhundert von Leuten wie Walter A. Shewhart (1920er/30er Jahre) oder W. Edwards Deming (Mitte des 20. Jahrhunderts) neu “erfunden" werden. Auch wenn diese Herren zu den Pionieren des technischen Fortschritts gehören, war ihr Begriff einseitig. Ihre Qualität ist sogar international genormt (ISO 9000ff). Aber der normale Mensch begreift etwas anderes darunter. Fatalerweise gibt es diese Dualität seit der Antike. Qualität ist die Eignung einer Sache für den vorgesehenen Zweck. Der gesunde Menschenverstand versteht darunter aber einfach “gut“ oder eine hohe Qualität.

.

Die Lichttechnik tat sich mit dem Qualitätsverständnis besonders schwer. Lichtqualität kam erst 2021 in das seit 1938 existierende Internationale Wörterbuch der Lichttechnik (hier). Die heutige Präsidentin der CIE ist stolz darauf, dies bewerkstelligt zu haben. Zuvor hatte sich ein Ausschuss der LiTG (heute Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung) vergeblich um die Qualität des Lichts bemüht, was man an der internen Bezeichnung der zuständigen Kommission (Qual-Ausschuss) erkennen kann. Da mir das Ganze hat die Hutschnur hochgehen lassen, habe ich versucht, die Lichtqualität mithilfe eines bekannten Begriffs zu erklären, mit Gebrauchstauglichkeit alias Usability. Das Konzept habe ich hier erklärt.

Dabei benutzte ich als Beispiel für eine praktische Vorgehensweise ein Bild von IESNA, der lichttechnischen Gesellschaft von Nordamerika. IESNA sah damals im Jahr 2000 in diesem Konzept einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Beleuchtungstechnik. Ein Jahrzehnt später gab es kein IESNA mehr und das Zukunftskonzept verschwand wieder. Und die Deutsche Gesellschaft für LichtTechnik + LichtGestaltung, damals noch Deutsche Lichttechnische Gesellschaft,hatte vergessen, dass sie einst ein Qualitätskonzept hatte. Im Jahre 1935 in der Norm DIN 5035.

Nach vielen Jahren des Mühens war dann in Deutschland ein vollständiges Konzept erschienen, dessen Beschreibung immerhin 116 Seiten umfasste (hier). Mich erschütterte insbesondere der Titel: „Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl“. Nicht etwa weil der Titel falsch war, sondern weil er voll zutraf. Die Publikation habe ich ausführlich dokumentiert und kommentiert (hier und da und dort und so weiter fort).

.

Warum füllen die Autoren einer Broschüre 114 Seiten, um einen 2500 Jahre alten Begriff zu erklären? Und warum musste ich fast ebenso lange Kommentare dazu schreiben? Das liegt im Begriff selbst – Qualität. Während man Quantität mit einem Zollstock oder mit einer Waage messen kann und in einer einzigen Zahl ausdrückt, muss man bei der Bestimmung der Qualität erst einmal begründen und festlegen, warum man sie woran misst. Beispielsweise gibt es den Hammer seit der Urzeit, aber den Hammer gibt es immer noch nicht. Es gibt aber einen Schlosserhammer, Latthammer, Fäustel, Vorschlaghammer und sogar Schonhammer, der das Gegenteil vom Vorschlaghammer bewirkt, die Einschlagstelle zu zertrümmern.

Ähnlich ist es mit der Lichtqualität. Weiß man, was man mit dem Licht will, gibt es äußerst präzise definiertes Licht. So jagen Laserdioden und Lichtdioden, im Grunde beides dasselbe, unvorstellbare Mengen Daten über 5 Milliarden Kilometer Glasfaserkabel sicher um die Welt. Weiß man hingegen nicht, wofür sich eine Lichtquelle eignet, z.B. Lampen und Leuchten, dann sollte man nicht von Lichtqualität reden, sondern schlicht und einfach das technische Produkt beschreiben, auf dass jemand eine Verwendung dafür findet. So schaffen Lichtplaner, Lichtdesigner oder Angehörige ähnlicher Berufe die Beleuchtungsqualität, die die Anwender brauchen. In den Beschreibungen der Hersteller findet man nüchterne Daten, die ihre Produkte beschreiben.

Dumm nur, dass es in unseren Ausschüssen, die Beleuchtung normen, der letzte Lichtdesigner zuletzt vor vielen Jahren gesichtet worden ist. Auch sonst waren sie in der Minderheit und fanden selten Gehör. Selbst in dem Ausschuss, der die biologischen Wirkungen des Lichts auf den Menschen normt, gibt es seit Jahren keinen Lichtdesigner oder Planer. So bestimmt ein Gremium, das zu 70% aus Herstellern besteht, was an Lichtqualität verordnet wird. Diese wissen, was Quantität ist, und verwechseln dies häufig mit Qualität.

.

Der natürliche Partner des Architekten, was das künstliche Licht angeht, wäre der Lichtdesigner. Bei namhaften Projekten ist er das auch. Etwa 95% der Bauprojekte, die ich gekannt habe, wurden aber ohne Beteiligung von Lichtdesignern abgewickelt, was etwa dem Anteil von Leuchten entspricht, der über die Ladentheke beim Elektrogroßhandel geht. Die Planenden waren meist Elektroplaner. Und die Normen zur Beleuchtung werden so geschrieben, dass der möglichst nichts anderes machen kann, als die Hersteller wollen. Bei kleineren Bauprojekten trifft man eher ein Einhorn den einen Lichtdesigner.

Noch ein Seitenhieb auf die Auftraggeber. Man findet sie bei der Aufzählung der Ersteller der Normen nicht. Das war nicht immer so. Beleuchtung wurde einst in den 1930ern als übergeordnete Aufgabe verstanden, bei deren Normung alle betroffenen Kreise mitwirken sollten. Das Prinzip gilt unverändert bis heute. Es wird bei jeder Sitzung eines Normenausschusses geprüft, ob und wie die interessierten Kreise vertreten sind. Wer seine Interessen nicht vertritt, muss sich damit begnügen, was eben die wirklich interessierten Kreise ihm geben.

Mea culpa – Asche von Gestern über mein Haupt

17.07.2025

-

Man lästert gerne über Leute, die wichtige Entwicklungen nicht vorhersehen konnten. So z.B. die historische Leistung, aus der einst nur so glimmenden LED ein Leuchtmittel geschafft zu haben, dessen Größe von mikroskopischen Elementen zwischen Badfliesen bis ein fast kilometerlanges Display reicht, das eine Straße überdacht (kein Scherz - hier oder vor allem da). Kein Leuchtmittel der Vergangenheit war zudem effizienter.

Mir ist das Lästern über andere Leute zu mühsam, da ich sichergehen muss, dass sie sich wirklich geirrt haben. Da ist es einfacher, sich an die eigene Nase zu fassen. Mir fällt da gerade eine Anfrage der Zeitschrift Form ein, die im Jahr 2000 von mir wissen wollte, welche neuen Entwicklungen in der Lichttechnik eine große Zukunft hätten.

So schrieb ich einen Artikel über zwei Neuigkeiten aus dem vorhergehenden Jahrzehnt. Die eine war die Schwefellampe, die ein volles Tageslichtspektrum versprach. Die andere war ein Schlauch, der das Licht von einem Ort zum anderen leiten konnte. Hätten die Schildaer den Schlauch besessen, hätte man ihr Rathaus nicht mit Säcken voll Licht beliefern müssen.

-

Die Schwefellampe, besser gesagt Schwefelkugellampe, würde die große Schwachstelle der Leuchtstofflampe beseitigen, das Spektrum. Zwar schaffte auch die Leuchtstofflampe u.U. ein recht volles Spektrum, sie brauchte dazu rund 60% mehr Energie per Lux als ihre Schwestern mit einem mageren Spektrum. Deren schlechte Farbwiedergabe wurde nur durch die Bemühungen des Marketings erträglich erklärt: Damit die Farbwiedergabe nicht drittklassig schien, erfand man eine Farbwiedergabe der Stufe 2b. Die Schwefel-Lampe würde diese Krücke nicht brauchen.

Dann war da noch was. Das Leuchtmittel war eine Kugel ohne Elektroden. Also kein Elektrodenverschleiss, die die Lampe frühzeitig sterben lässt, wenn man sie zu häufig schaltet. Da musste man den verdutzten Benutzern nicht erklären, dass sie ihr Licht auch dann nicht ausschalten sollen, wenn sie es nicht brauchen. Die Lampen waren zudem gut dimmbar und änderten dabei ihr Spektrum überhaupt nicht. Wer hingegen eine Glühlampe dimmt, erhält einen wärmenden Ofen. Bei der Leuchtstofflampe bleibt man eventuell durch das Flimmern wach.

.

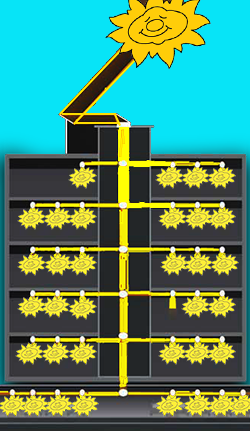

Nun zu dem Schlauch, einem Lichtleiter. Er ließ mich seinen Vorgänger aus den 1970ern vergessen, der die Welt der Architektur in Aufruhr versetzt hatte. Mit Lichtleitern würde man die Sonne in unterirdische Städte leiten. Adieu Energiekrise, unterirdische Städte brauchen keine Heizung. Kein Regenschirm, kein Schlamm, kein Schneefall. Rundherum glücklich.

Im Institut für Lichttechnik der TU Berlin wurde in den 1990ern eine Anlage installiert, die die Sonne vom Dach in den Keller durch vier Etagen leitete. Da man in Häusern Licht auch braucht, wenn die Sonne woanders weilt, konnte der Lichtleiter umgeschaltet werden auf eine künstliche Quelle.

Die hätte ich mir angucken sollen. Dann hätte ich den besagten Artikel nie geschrieben. Denn ihre Leistung betrug ganze 2 kW. Warum aber gerade 2 kW? Wer hat sie festgelegt? Kann man sie nicht ändern, wo man in der Technik alles Mögliche nahezu beliebig ändern kann? Diese lässt sich leider nicht ändern, sie beruht auf einer Naturkonstanten.

.

Um die Frage zu verstehen, muss man wieder zurück in die 1970er. Der Protagonist der damaligen Idee vom Lichtschlauch, ein russischer Professor, erzählt an der Uni vor staunendem Publikum von dem neuen Wunder. Am Ende großer Applaus! Nur mein Doktorvater hat eine Frage, eine schön dumme. Er fragt den Professor, ob er gerechnet hätte, wieviel Tageslicht in die unterirdische Stadt müsste. Dieser fragt verdutzt zurück, was die Rechnerei sein soll. Genau da kamen die ominösen 2 kW ins Spiel. Man kann Sonnenlicht nur mit Spiegeln einfangen. Und diese können pro Quadratmeter Fläche senkrecht zur Sonne maximal nur etwa 1 kW Leistung einfangen. Wenn die denn zu scheinen beliebt.

Ergo muss der Spiegel groß sein und ständig nach der Sonne gedreht werden. So ein Ding heißt Heliostat und funktioniert leider nur, wenn Helios ohne Wolken scheint. Soll es in der unterirdischen Stadt sonnig hell sein, muss der Spiegel vergleichbar groß wie die Fläche der Stadt sein. Ansonsten kann man mit vernünftig großen Spiegeln halt nur 2 kW einfangen. Den sachlichen Hintergrund kann man hier ausfühlicher lesen. Den hatte ein Österreicher, der sich als den Gottvater des Lichts feiern lässt, auch nicht verstanden. Er wollte den Tiroler Ort Rattenberg, der im Schatten des Bergs gebaut war, mit Spiegeln auf dem gegenüberliegenden Hügel mit Tageslicht beleuchten. Aus dem Nachbarort Kramsach sollten 30 gewaltige Spiegel, Heliostaten in der Fachsprache, aufgestellt werden. Da deren Licht womöglich über Rattenberg hinweg fliegen würde, statt das Örtchen zu beleuchten, sollte auf den Ausläufern des Schlossberges eine zweite Spiegelwand aufgestellt werden. Damit sollten die Bewohner von Rattenberg von ihrer Winterdepression befreit werden. (mehr hier oder da oder dort). Von Schattendorf zu Sonnenau - im Märchen geht es anders. Man baut das Dorf einfach auf der Sonnenseite auf.

.

Die Sache in den 1970ern war mit dem Diskussionsbeitrag meines Doktorvaters gegessen. Sie kam wieder, als die EU das Tageslicht zum Energiesparen entdeckte und massenweise mit Geld warf. So kam es zu der Installation an der TU. Als ich mich auch an einem solchen Tageslichtprojekt beteiligen wollte, sagte ein erfahrener Kollege aus der TU Berlin lapidar „Bevor du was glaubst, prüfe nach, ob die rechnen können.“ Dem Rat folgte ich. Und siehe, einer meiner beiden Partner, ein Architekt, konnte bestens rechnen, der andere, ein Physiker, überhaupt nicht. In der Theorie ist es andersherum.

Wir rechneten den Beitrag des Tageslichts zum Energieeinsparen wunderbar schön. Doch ein Fachmann aus dem Facility Management eines großen Konzerns rechnete uns auf ein Zehntelcent pro kW, dass sich Tageslicht nicht rechnet, wenn man nur an Lux denkt. Es hat andere Meriten. Nicht weniger enttäuschend las sich ein Angebot einer renommierten Lichtfirma an einen Konzern, das die Einsparung von Energie mithilfe des Tageslicht vorrechnete. Die Investition würde sich lohnen. Allerdings in 42 Jahren.

Und der Lichtschlauch? Wie intelligent ist es, einen Schlauch mit ca. 30 cm Durchmesser durch ein Gebäude zu ziehen, um eine Leistung von 2 kW zu transportieren? Das entspricht ca. 8 Ampere, die man notfalls über einen Klingeldraht übertragen kann. Dieser überträgt den Strom 24 h, während der Schlauch mindestens die Hälfte des Jahres leer bleibt.

Leider sieht die Bilanz des Nutzens der Schwefellampe auch nicht besser aus. Erfunden wurde die Schwefelkugellampe 1990 von Wissenschaftlern, die für Fusion Systems Corporation in Rockville, Maryland, arbeiteten. Eigentlich durch einen Unfall. Ein Mitarbeiter hatte eine Glaskugel mit Schwefelfüllung in die Mikrowelle gelegt, die dort schön strahlte. Die Erfindung weckte so große Hoffnungen, dass man gleich ein Unternehmen gründete (Fusion Lighting).

.

Dumm nur, dass man die Schwefellampe nicht in kleinen Einheiten bauen kann. Deswegen hatte Fusion Lighting 1997 ein System entwickelt, das das reichlich vorhandene Licht über lange Strecken verteilte. Das war ein Lichtleitertunnel (Lightpipe) aus reflektierendem Polykarbonat von 3M, von mir respektlos Lichtschlauch genannt. Mich tröstet es, dass ein Prototyp im Smithsonian-Nationalmuseum in Washington neben der Glühbirne von Thomas Edison ausgestellt wurde. So groß war mein Irrtum wieder nicht.

Die ersten „Lampen“ waren 80 m bzw. 31 m lang. Sie sparten Unmengen Energie. Übrigens, Lichtschläuche, die Licht über große Entfernungen leiten, gibt es. Es wird geschätzt, dass die ausgerollte Länge der Glasfaserkabel weltweit mehr als 5 Milliarden Kilometer überschritten hat. Dies entspricht in etwa dem 57-fachen der Entfernung von der Erde zum Mars oder der ungefähren Entfernung zum Planeten Pluto am Rande des Sonnensystems. Beleuchten tun die Kabel allerdings nichts. Sie leiten Information weiter.

Im Jahr 2000 verschwanden die Internetseiten von Fusion Lighting. Es wurde bekannt, dass die Lichttunnel nicht den Erwartungen entsprachen, da sie vergilbten. Dann wurde es still um das Wunder. Wenn sie nicht vergilbt wären? Hat jemand berechnet, mit welchen Kosten man einen dicken Schlauch, der sich durch alle Räume zieht, staubfrei hält?

(Näheres hier und da, aber leider sonst nirgendwo) Ich vermute, nicht allzu viele Leute wollten 80 m Licht an- oder ausschalten. Jedenfalls nicht gleich auf einmal.

Wie alt ist unser Wissen zu Beleuchtung?

15.03.2024

-

Dumme Frage. Es kann nicht so alt sein, da wir noch viel zu wissen haben, was die LED angeht. Und was dazu schon bekannt ist, ist nagelneu – meistens. So denkt man überhaupt in der Technik. Man redet und diskutiert das Neueste und vergisst, dass das Gesetz von der Hebelwirkung von Archimedes stammt. So etwa aus dem Jahr 230 v-Chr. und aus einem Land, das wir mit der Mafia in Verbindung sehen. Kulinarisch Gebildete denken eher an die Zitrone, die aus unerfindlichen Gründen nur dort so aromatisch gezüchtet wurde, auf Sizilien.

Ich bin über eine Information im Baunetz zu einer Beleuchtung gestolpert, die ich sehr gut kenne. Zu ihrer Durchsetzung in der Praxis habe ich viel beigetragen. Aber nicht durch Überreden der Benutzer, sie sei ach so schön. Ich habe lediglich das Erlebte von Menschen erfasst und verbreitet. Die Rede ist von der Indirektbeleuchtung, über die ich heute diese Information gefunden habe (illustriert mit dem Bild rechts):

"Ein möglicher Nachteil liegt in der verminderte Schattenbildung, die zu einer verunklärten Raumwahrnehmung führen kann." (sic!)

Bitte das Bild und den Text abgleichen: Verminderte Schattenbildung führt zu einer verunklärten Raumwahrnehmung! Text und Bild passen gut zusammen - wie Faust aufs Auge.

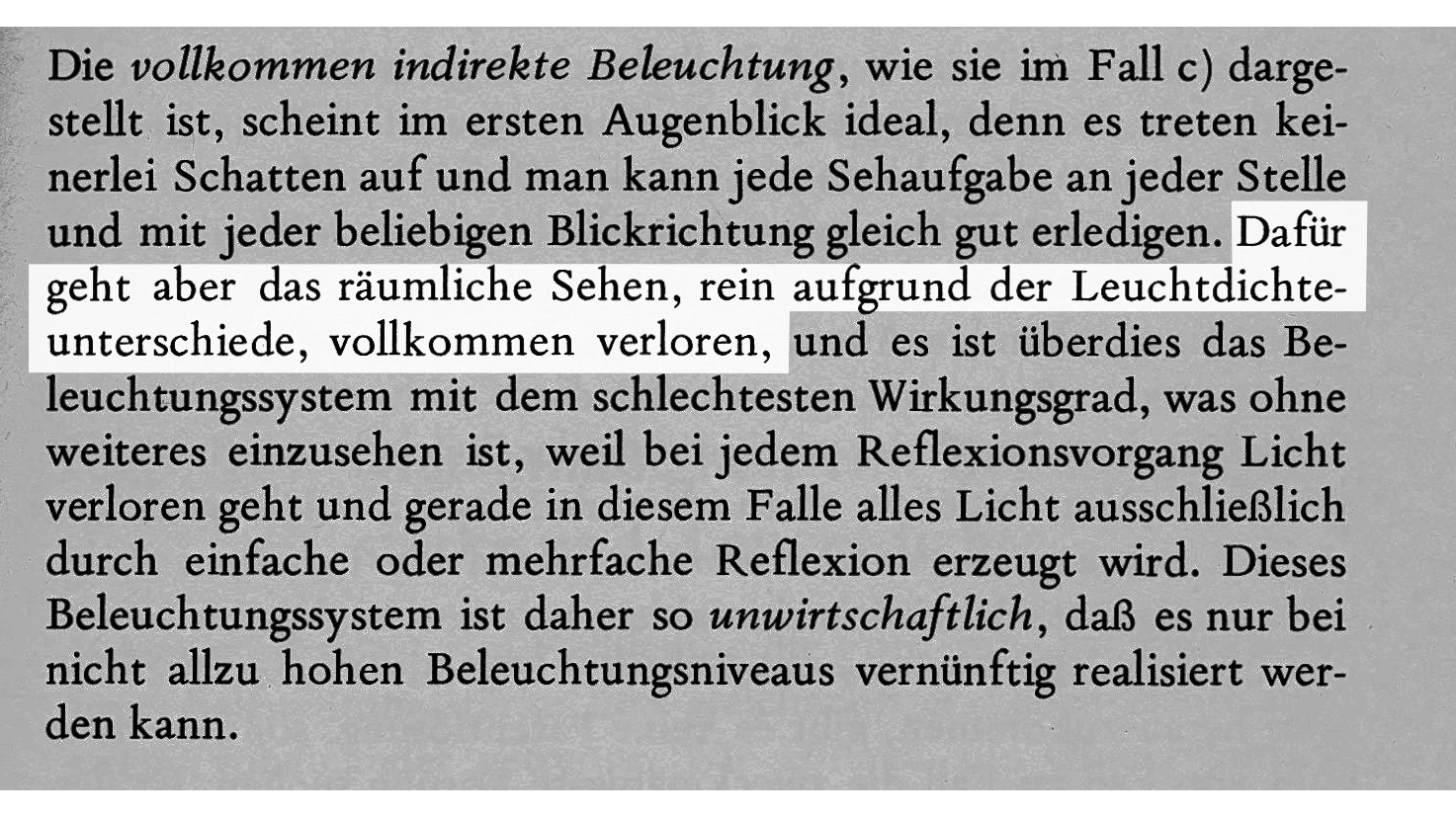

Kommt mir bekannt vor. Ich kramte in meinem Gedächtnis und im Bücherregal. Es dauerte nicht lange, bis die Quelle der Weisheit gefunden wurde: Eine Passage aus dem Buch von Prof. Erwin Hartmann "Optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz" erklärt also, warum man nichts mit der Indirekbeleuchtung anfangen kann. Da geht das räumliche Sehen vollkommen verloren.. Das Buch war 1977 erschienen und so erfolgreich, dass die Bayrische Regierung Hartmann beauftragte, eine offizielle Studie dazu anzufertigen. Diese ist 1982 auf amtlichem Papier erschienen (Studie „Beleuchtung am Arbeitsplatz“ des Bayrischen Staatministeriums für Arbeit und Sozialordnung)

Eine Passage aus dem Buch von Prof. Erwin Hartmann "Optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz" erklärt also, warum man nichts mit der Indirekbeleuchtung anfangen kann. Da geht das räumliche Sehen vollkommen verloren.. Das Buch war 1977 erschienen und so erfolgreich, dass die Bayrische Regierung Hartmann beauftragte, eine offizielle Studie dazu anzufertigen. Diese ist 1982 auf amtlichem Papier erschienen (Studie „Beleuchtung am Arbeitsplatz“ des Bayrischen Staatministeriums für Arbeit und Sozialordnung)

-

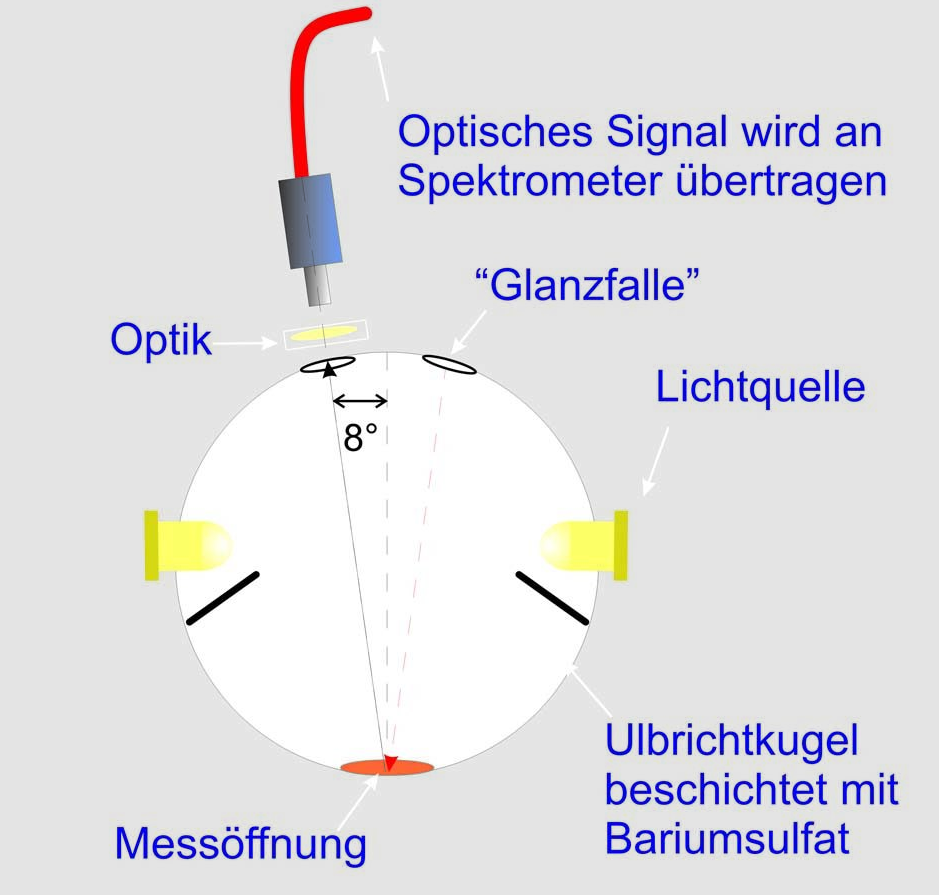

War das wirklich die Quelle? Hat das der selige Professor Hartmann selbst ermittelt? Kann er nicht. Denn die vollkommen indirekte Beleuchtung kann in der Praxis niemand erzeugen. Der einzige Ort der Welt, wo es so etwas gibt, ist eine Ulbrichtsche Kugel. Sie ist komplett weiß angestrichen und wird für eine Messung immer geschlossen. Da das Licht auch dann nicht immer vollkommen gestreut ist, gibt es in jeder Ulbrichtschen Kugel eine Glanzfalle.

Wie kommt aber Hartmann dazu, zu behaupten, dass das räumliche Sehen vollkommen verloren geht? Er meint, weil alles Licht auschließlich durch einfache oder mehrfache Reflexion erzeugt wird. Oh je, das Licht wird durch die Wände erzeugt. Ein Professor für Sehphysiologie erzählt, dass das Licht erstens vollkommen gestreut sei und zweitens durch die Wände erzeugt.

-

Warum die Lichttechnik dem Herrn trotzdem immer glauben wollte, erzähle ich ein andermal. Es lag daran, dass man seine Weisheiten scheibchenweise zitiert oder übernommen hat. Die nicht passenden Stellen wurden gefliessentlich übersehen. Das ist aber eine andere Geschichte.

Bleiben wir dabei. Ein Professor schreibt in einem Buch zur optimalen Beleuchtung für Arbeitsplätze, dass eine Beleuchtungsart so unwirtschaftlich sei. Abgesehen davon, dass sich Wissenschaftler besser vom Thema Wirtschaftlichkeit fern halten sollten, muss Hartmann einen Grund dafür haben. Ich kannte ihn gut, und er gehörte nicht gerade zu den Dümmsten. Das Gegenteil war der Fall.

-

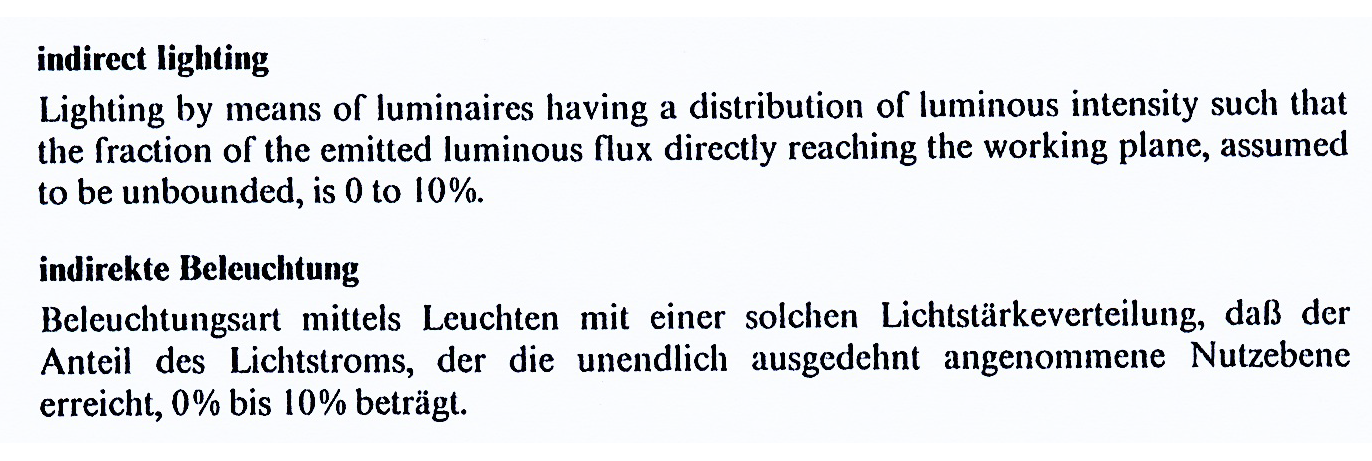

Bei der Suche fand ich ein Dokument, das die Sache aufklärt. Es steht nicht in der Bibel, die im Kapitel Genesis mit Licht anfängt. Aber nichts geringeres als das. Es steht im CIE Wörterbuch der Lichttechnik. Da liest man, indirekte Beleuchtung mit Leuchten erzeugt wird, deren Licht zu 0% bis maximal 10% die Nutzebene erreicht.(sic!) Da dies wohl kaum jemand glauben wird, habe ich den Passus in Faximile eingefügt. Falsch ist die Definition nicht, nur missverständlich. Alle 100 % des Lichtstroms, der auf der Nutzebene ankommt, stammt aus der Leuchte. Es kommt nur auf Umwegen dort an. Es fehlen hier zwei Dinge. Das eine ist, dass die 0% bis 10% den Anteil meinen, der direkt die Nutzebene trifft. Das zweite ist, dass die Nutzebene nicht der einzige Ort in einem Raum ist, der beleuchtet werden will. Baut einer Scheinwerfer, ist die Definition vollkommen in Ordnung. Alles Licht, das nicht das Ziel trifft, ist verloren. Es kann sogar schädlich sein, weil das Verlorene – Streulicht – dem Feind verrät, wo die Flak sitzt. Also: Alles Licht, was nicht in die Nutzebene fällt, ist verloren! Und das ist unwirtschaftlich. Wenn man sich in einen Raum setzt, wo die Beleuchtung nur die Nutzebene trifft, erkennt man schon nach Minuten, was das für ein Unsinn ist. Die Denke wäre richtig, wenn man für die Sehaufgabe eine andere Beleuchtung hätte als für den Raum. So etwas gibt es, z.B. in Opernhallen oder an Arbeitspätzen mit diffizilen Sehaufgaben. Üblicherweise redet der Lichttechniker bei Arbeitsstätten von einer Sehaufgabe, weil er nur eine Beleuchtung hat.

Es fehlen hier zwei Dinge. Das eine ist, dass die 0% bis 10% den Anteil meinen, der direkt die Nutzebene trifft. Das zweite ist, dass die Nutzebene nicht der einzige Ort in einem Raum ist, der beleuchtet werden will. Baut einer Scheinwerfer, ist die Definition vollkommen in Ordnung. Alles Licht, das nicht das Ziel trifft, ist verloren. Es kann sogar schädlich sein, weil das Verlorene – Streulicht – dem Feind verrät, wo die Flak sitzt. Also: Alles Licht, was nicht in die Nutzebene fällt, ist verloren! Und das ist unwirtschaftlich. Wenn man sich in einen Raum setzt, wo die Beleuchtung nur die Nutzebene trifft, erkennt man schon nach Minuten, was das für ein Unsinn ist. Die Denke wäre richtig, wenn man für die Sehaufgabe eine andere Beleuchtung hätte als für den Raum. So etwas gibt es, z.B. in Opernhallen oder an Arbeitspätzen mit diffizilen Sehaufgaben. Üblicherweise redet der Lichttechniker bei Arbeitsstätten von einer Sehaufgabe, weil er nur eine Beleuchtung hat.

-

Seit wann diese Definition besteht, kann ich nicht mehr feststellen. Mein Exemplar ist von 1987. Mein wichtigstes Standardwerk zu “Licht und Beleuchtung – Theorie und Praxis der Beleuchtungstechnik” von H.-J- Hentschel aus dem Jahre 1972 kennt nicht einmal das Wort indirekt, Beleuchtung schon gar nicht. Dazu muss man wissen, dass Hentschel nicht nur der Leiter des Siemens-Leuchtenwerks war, sondern auch der Obmann vom Fachnormenausschuss Licht, als dieser die Beleuchtungsnormen für Deutschland schrieb. Seine Firma war die Nummer 1 der Branche. Und kannte Indirektbeleuchtung nicht!

Und die Nummer 2? Das war damals die AEG. Sie versuchte, in der Nutzebene 4000 lx zu erreichen. Also geht das nicht mit der Indirektbeleuchtung? Aber nicht doch! In deren Labor in Hameln habe ich die Testanlage gesehen. Da war der Himmel voller Leuchten, und zwar Direktleuchten. Wenn man aber eine Decke voller direktstrahlender Leuchten erstellt, wirkt diese wie eine Indirektbeleuchtung, wenn sie gleichmäßig hell ist. Ihre Leuchtdichte ist - gleichmäßig - gering. Vielleicht deswegen hat die AEG Lichttechnik nicht viel über die Indirektbeleuchtung geschrieben oder hinterlassen. Ich kenne aber leuchtende Decken in alten Kraftwerkwarten, die die AEG erstellt hatte. Sie wirken fast wie Indirektbeleuchtung. Oder ganz. Also kann die AEG nicht die Quelle des Unsinns sein. Ich denke, diese ist schlicht die Leuchtenklassifikation nach der Schwerkraft. Nach einem ungeschriebenen Gesetz fällt alles Licht von der Decke schnurstracks auf den Tisch, bzw. den Teppich daneben. Genau 85 cm über dem Teppich befindet sich die unsichtbare Arbeitsebene. Leuchten, die oben an der Decke angeschraubt sind, schicken alles Licht in diese. Wenn man sie um 180º dreht und irgendwo weiter unten befestigt, heißen sie indirekt und werden plötzlich unwirtschaftlich. Ganz so geheuer ist mir die Erklärung nicht.

-

Also weiter zurück kramen in der Geschichte der Lichttechnik, um die Quelle zu finden, wo die Weisheit über den wichtigsten Mangel herkommt. Warum die unwirtschaftlich sein soll, hatte Hartman ja schon erläutert. Wände sind beim Erzeugen von Licht nicht allzu effektiv. Scherz bei Seite, was ist denn wirtschaftlich? Vor allem an dem Faktor Wirtschaftlichkeit erkennt man, dass es sich um eine hohle Phrase handelt. Denn Wirtschaftlichkeit bedeutet im Allgemeinen „Übereinstimmung mit dem Prinzip, mit den gegebenen Mitteln den größtmöglichen Ertrag zu erwirtschaften oder für einen bestimmten Ertrag die geringstmöglichen Mittel einzusetzen”. Das bedeutet, dass man die Wirtschaftlichkeit einer Beleuchtung nur in Verbindung mit der Erfüllung der Aufgaben bestimmen kann.

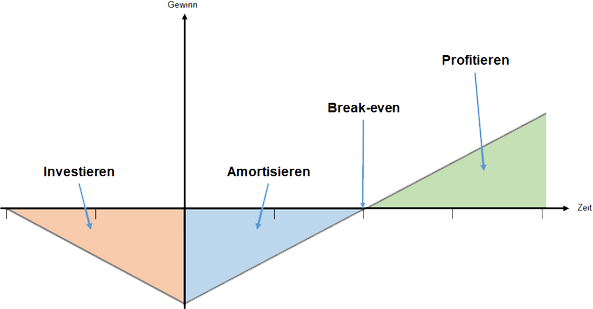

Da die Pundits der Lichtwissenschaft das Wort Wirtschaftlichkeit nie im Sinne des Begriffs Wirtschaftlichkeit benutzen, kann man alle diesbezüglichen Phrasen in die Tonne treten. Keine einzige Beleuchtung ist wirtschaftlich, wenn man sie für sich betrachtet. Sie ist nicht einmal teuer oder billig. Jeder Pfennig, den man überflüssigerweise ausgibt, ist einer zu viel. Ohne eine Sehaufgabe sind das alles Aufwendungen. Für ein Unternehmen ist etwas wirtschaftlich, wenn der monetäre Nutzen die Kosten in einem angemessenen Zeitraum wieder einbringt. Egal wie teuer es auch sein mag.

.

Ich musste sehr weit in der Geschichte zurückblättern, um an die vermutlich wahre, Quelle der Denke über die Indirektbeleuchtung zu gelangen. Sie könnte dies sein: Leffingwell, W.H.: Office Management Principles and Practice, A.W. Shaw Company, Chicago New York, 1927. Darin beschreibt er, dass es drei Arten Beleuchtung gibt:

• Direktbeleuchtung

• Direkt-/Indirektbeleuchtung und

• Indirektbeleuchtung

Leffingwell schreibt, dass die Direktbeleuchtung nicht nur den geringsten Stromverbrauch hätte, sondern auch die höchste Beleuchtungsstärke bei geringstem Stromverbrauch. Sie würde aber Blendung und Reflexionen verursachen. Komplett indirekte Beleuchtung zeichnet sich laut Leffingwell durch eine Blendfreiheit aus. Das Licht wird gut gestreut und entspricht in dieser Hinsicht Tageslicht. Dennoch plädiert Leffingwell für eine "semi-indirect lighting". Sie würde nicht so scharfe Schatten produzieren. Denn die "komplett indirekte" Beleuchtung würde stark an mangelnder Pflege leiden (Verschmutzung). Es wäre aber kein Problem, dies zu bewerkstelligen, weil die nur wenig koste. Dasselbe mit anderen Worten habe ich als Student in der Lichttechnik Vorlesung gehört, später bei der Diskussion des Wartungsfaktors mit Fachleuten, noch später bei der Normung von Beleuchtung …

Nicht nur bei der Indirektbeleuchtung haben wir es mit uralten Erzählungen zu tun, die auch durch seriöse Wissenschaftler am Leben erhalten wurden. Das Erbe der 1920er und der 1930er Jahre bestimmt viel von unserem wissen über Licht von heute.

"Ein möglicher Nachteil liegt in der verminderte Schattenbildung, die zu einer verunklärten Raumwahrnehmung führen kann." (sic!)

-

Nicht wie einst Lili Marleen

-

16.09.2022

Obwohl der Bericht mit etwas Kritik an die Umwandlung des nächtlichen Straßenbildes durch die LED daherkommt, bleibt er weit hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen anderer Art zurück. Diese fasst man unter dem Wort LAN - Light at Night oder ALAN - Artificial Light at Night zusammen.

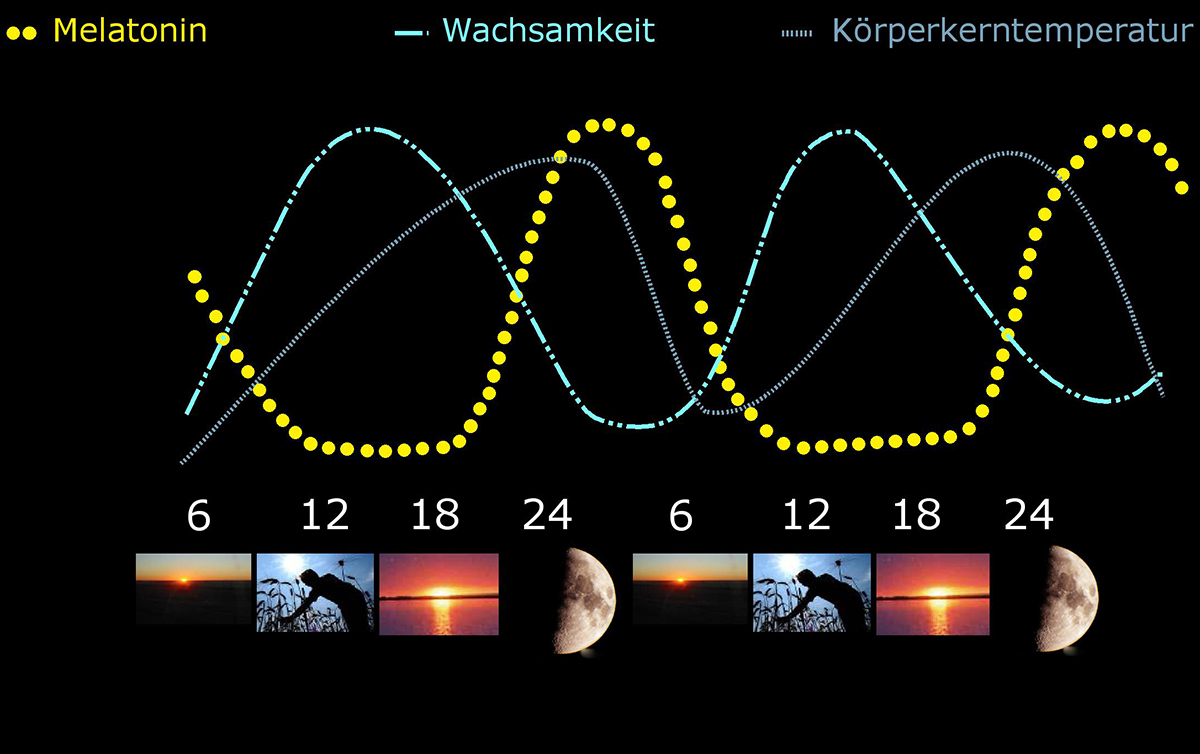

Zunächst zum Bericht: "Da blaues Licht beispielsweise die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmt, das schlaffördernd wirkt, kann die Umstellung auf LEDs Auswirkungen auf Tier und Mensch haben, schreibt das Forscherteam der University of Exeter in Penryn um Kevin Gaston. „Die Vorteile, die die LED-Technologie für die öffentliche Beleuchtung und insbesondere die Straßenbeleuchtung bieten kann, wurden viel gerühmt, wobei der Schwerpunkt auf einer höheren Energieeffizienz und der damit verbundenen Reduzierung der Energiekosten und Kohlendioxid-Emissionen lag“, heißt es in der Studie."

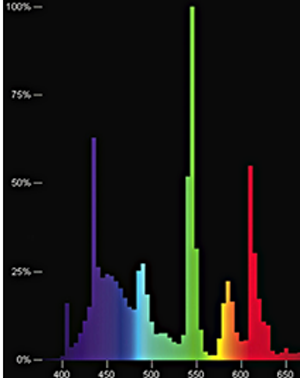

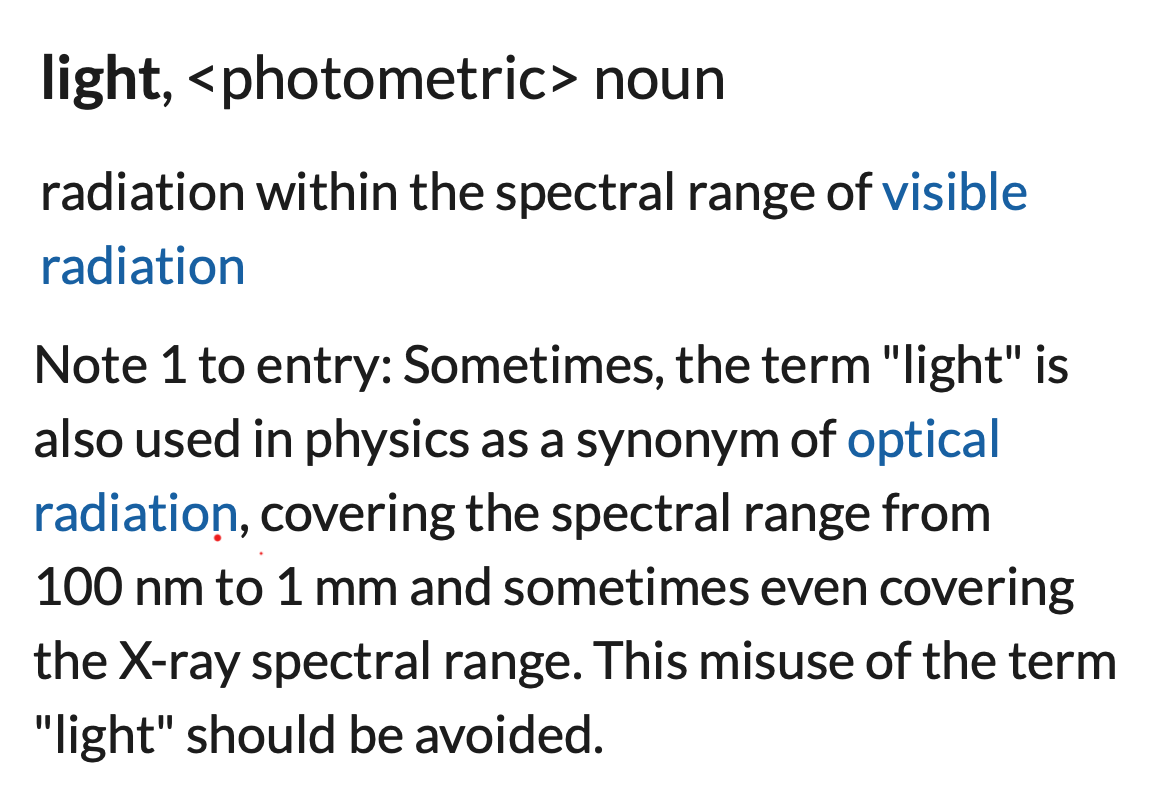

Weiterhin schreiben die Forscher, was eigentlich alle wissen müssen: "Der Grund dafür liegt in den üblichen Satellitensensoren, die für die Messung der künstlichen Beleuchtung eingesetzt werden und die nur die Intensität des Lichts, aber nicht dessen Farbe registrieren. Noch dazu sind diese Sensoren kaum empfindlich für die Wellenlängen des blauen Lichts." Nicht nur die üblichen Satellitensensoren, sondern alle Sensoren, die Licht messen, ignorieren Blau wie Rot, nicht etwa aus Versehen, sondern definitionsgemäß. Das haben die Beleuchtungstechniker 1924 so definiert und den Begriff Licht für sich gekapert. Dieser Begriff bezeichnet nicht etwa alle Lichtwirkungen, sondern nur die Hellempfindung, nicht etwa die Hellempfindung für alle Lebewesen, mit denen wir die Welt oder die Wohnung teilen, sondern nur die für den Menschen. Und nicht etwa alle Menschen, sondern nur für junge Menschen. Nach 98 Jahren wurde deren internationales Wörterbuch total überarbeitet. Wer die neue Definition liest, wird auf den Rücken fallen: "[light] radiation within the spectral range of visible radiation", also wie immer sichtbare Strahlung. Aber das dicke Ende kommt noch . "Sometimes, the term "light" is also used in physics as a synonym of optical radiation, … This misuse of the term "light" should be avoided." Salopp übersetzt: "In der Physik der Begriff "Licht" wird manchmal als Synonym für optische Strahlung benutzt. Ein solcher Missbrauch des Begriffs "Licht" ist zu vermeiden." Die Physik missbraucht den Begriff Licht. Welchen Begriff hatte eigentlich Gott gemeint, als er sprach: "Es werde Licht!"?

Als Folge dieser Kaperung des Begriffs wird aus der natürlichen Strahlung, die Mensch wie Pflanzen oder Tiere maßgeblich beeinflusst, das herausgeschnitten, was zum absichtlichen Sehen von Objekten dient, auf die man fokussiert. Denn die 1924 definierte Kurve berücksichtigt nur das Zentrum der Retina. Sehen tun wir aber mit dem gesamten Auge. So sind die feinsten Lichtinstrumente blind für alle sonstigen Wirkungen auf den Menschen und bewerten das natürliche Licht, unter dem alle Pflanzen leben und gedeihen, nach der komplett falschen Bewertungskurve.

Was können denn Wirkungen sein, die man so übersieht bzw. nicht versteht? Der Überbegriff für alle wird in dem Artikel vom Tagesspiegel erwähnt, aber nicht ganz "Weil blaues Licht die Ausschüttung des auch für das Immunsystem wichtigen „Schlafhormons“ Melatonin hemmt, kann der Biorhythmus bei Tieren, aber auch beim Menschen durcheinandergeraten. …" Eine Studie, die weltweit alle annehmbaren Wirkungen von LAN (Light at Night) ausgewertet hat, kommt zu diesem Schluss: "“Artificial light at night is significantly correlated for all forms of cancer as well as lung, breast, colorectal, and prostate cancers individually.” In Deutsch, künstliche Beleuchtung in der Nacht ist signifikant korreliert mit allen Arten von Krebs, im Einzelnen mit Lungen-, Brust-, Dickdarm- und Prostata-Krebs." (Quelle: Al-Naggar, R. A., & Anil, S. (2016). Artificial Light at Night and Cancer: Global Study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP)

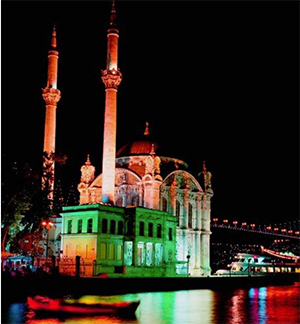

Während der in dem Artikel genannte Missetäter, die Straßenbeleuchtung, eine Funktion erfüllt, die den Menschen bereits im Alten Rom bedeutend erschienen war, deswegen hatten sie den Laternarius erfunden, sind unsere Städte voll mit z.T. scheußlichen "Illuminationen", die man braucht wie ein Klavier beim Schwimmen ans Knie gebunden. Es ist Zeit, Lichtverschmutzung ernst zu nehmen. (Artikel im Tagesspiegel 15.9.2022 hier)

Vor der Kaserne

Vor dem großen Tor

Steht eine Laterne

Und ist blauer als je zuvor

So woll'n wir uns da nicht mehr wieder seh'n

Bei dieser Laterne wollen wir nicht steh'n!

:

Blaues Laternen-Licht wird zum Problem

-

So tituliert der Berliner Tagesspiegel die Änderung des Weltbildes des nächtlichen Planeten. "Die Umstellung von Straßenlampen auf LEDs in vielen Ländern Europas hat das Farbspektrum der nächtlichen Beleuchtung verändert – mit möglichen Folgen für Mensch und Tier. Das schreiben britische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Science Advances“. Sie hatten anhand von Fotos, die von der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen wurden, festgestellt, dass durch LEDs insbesondere der Anteil der Emissionen im blauen Bereich des Spektrums zugenommen hat. Deutschland ist von diesem Effekt ebenfalls bereits betroffen, …"

-

Es isch over

-

Heute sprach der Berliner Tagesspiegel von schmutzigen Lichtern der Großstadt und meinte Berlin. Zwar hat die Geschichte der Straßenbeleuchtung nicht hier angefangen. Kaum eine Stadt der Welt hat den Titel "City of Lights" aber besser verdient als Berlin. So beschreibt der Artikel denn auch, wie sich die öffentliche Beleuchtung von Berlin entwickelt hat. Im Anfang stand die Verordnung des Großen Kurfürsten von 1679 jedes dritte Haus mit einer Laterne zu versehen, egal womit. Die Armen konnten mit ranzigem Fett beleuchten, die Reichen mit Wachskerzen. Davon soll die Lindenoper bei einer Veranstaltung 3000 Pfund verbraucht haben. Innen wie außen. Es isch over, würde heute Wolfgang S. sagen, wäre er noch an der Macht. Von Festival of Lights zu "schmutzigen Lichtern der Großstadt"!

Vorgestern sprach der deutsche Wirtschaftsminister an das Volk, es möge kürzer duschen. Bis auf die FDP, die bekanntlich die Freiheit liebt, hört man nirgendwo eine Widerrede. Deren Haudegen Kubicki soll gesagt haben, er gucke unter der Dusche nicht auf die Uhr. Ich denke aber, das war so ein Reflex. Was das Volk derzeit von solchen Figuren hält, hat dessen Reaktion auf die Glamour-Hochzeit des Spitzenpolitikers dieser Partei gezeigt. Sämtliche deutsche Politiker wurden abgestraft. Nur die ewige Sozialistin Sahra W. wurde aufgewertet, auch wenn es zur Beliebheit der Mutti von einst nicht reichte. (Quelle: ZDF-Politbarometer)

Was das Volk dem Finanzminister als Wertschätzung entgegen gebracht hat, könnte bald alle treffen, die in Krisenzeiten weiter machen wie schon immer. So diskutiert der Tagesspiegel schon, ob man in Berlin nicht um Mitternacht die Straßenbeleuchtung abschaltet wie in Posemuckel bereits geschehen. Was gestern noch wie eine Stadt aussah, die nie schläft, könnte morgen schon früh ins Bett beordert werden wie in der Jugendherberge. (hier zum Artikel vom Tagesspiegel)

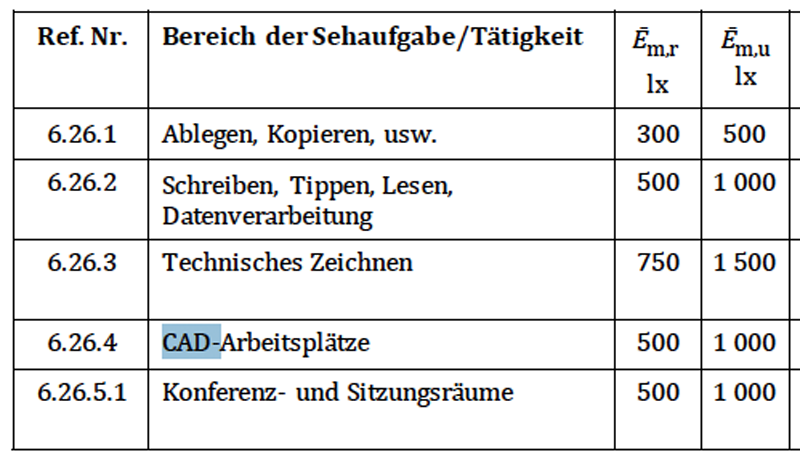

Wie wahrscheinlich ist das, wenn nicht nur die normgerechte Beleuchtung etwa verdoppelt werden soll, wie die jüngst in Kraft getretene Beleuchtungsnorm so elegant mit Kontextmodifikatoren eingeführt hat. Was das ist? Also: Der Kasten, in dem menschliche Aktivitäten stattfinden, heißt nicht mehr Bürohaus oder Fabrik, sondern Nutzungskontext. Wie dieser Kontext im Normalfall beleuchtet werden soll, wird schon immer in Normen haargenau festgelegt. Zwar weiß keiner, was der Normalfall ist. Aber man soll so tolle Konzepte nicht mit Detailfragen madig machen. Es gibt also einen Normalkontext. Was immer das auch sein mag.

Damit dieser Normalkontext immer eine Mindestbeleuchtungsstärke hat, wurde 2003 der Wartungswert eingeführt. Der darf nie unterschritten werden. Es ist eine Art Grundrecht. Neuerdings muss der Wartungswert erhöht werden, wenn bestimmte Kontextmodifikatoren vorliegen. Die liegen vor z.B. wenn „die Sehaufgabe kritisch für den Arbeitsablauf ist“. So gesehen also immer. Noch ein Kontextmodifikator ist eine erhöhte Konzentration: „Genauigkeit, höhere Produktivität oder erhöhte Konzentration sind von großer Bedeutung“. Also auch immer. Oder „die Sehfähigkeit des Arbeitnehmers liegt unter dem üblichen Sehvermögen“. Dann weiß der Chef, wen er zuerst entlässt. Den Leuten, die lange an einer Aufgabe sitzen, muss auch geholfen werden: „die Aufgabe wird ungewöhnlich lange ausgeführt“ gehört auch zu den 7 Kontextmodifikatoren. Wenn einer also ungewöhnlich lange an einer Aufgabe frimelt, wird er mit einem erhöhten Wartungswert belohnt. Das ist also ein erhöhtes Grundrecht.

Wenn es im nächsten WInter darum geht, ob man lieber etwas frieren, dafür aber mehr essen will oder umgekehrt, werden viele gewohnte Vorstellungen unter die Lupe genommen werden. Man wird sehen, welche Ressourcen weiterhin verbraucht werden dürfen, weil gut begründet. Und welche Dinge entbehrlich sind. Wenn die deutsche Hauptstadt gezwungen werden soll, Windmühlen dort aufzustellen, wo einst der Kaiser zum Spaß und seine Kavallerie für den Ernstfall ritten, im Grunewald, damit mehr Ökostrom produziert wird, werden manche Augen genau hinsehen, ob es denn nötig ist CAD-Arbeitsplätze mit 1000 lx statt mit 500 lx zu beleuchten. Vor 2003 war es 200 lx. Wobei man nicht vergessen darf, dass die dort Arbeitenden zum Arbeiten gar kein Lux brauchen. Wozu denn sonst?

Diese Frage hat der langjährige Chefredakteur von der wichtigsten Publikation der Lichtforschung, Lighting Research and Technology, Peter Boyce überdeutlich beantwortet. Sein Artikel von 1993 trägt den Titel "Von der Festlegung von Beleuchtungsstärken nach der Sehleistung - Und andere Märchen". Wer das Märchen dennoch hat drei weitere Jahrzehnte länger erzählen wollen, muss jetzt anderen erklären, wie denn 50 Tabellen mit Tausenden Anforderungen bis hin zur Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke an den Decken von Ankunftshallen von Flughäfen entstanden sind. Boyce hatte für die Zeit vor 1993 recherchiert und eine eindeutige Antwort gefunden: Die festgelegten Beleuchtungsstärkewerte folgen der allgemeinen Wirtschaftslage. (hier) Unser Institut hat noch tiefer recherchiert und herausgefunden, wie die überhaupt entstanden sind (hier). Mit der Sehleistung haben sie jedenfalls nichts zu tun.

Mal sehen, wie man das Ganze im kommenden Winter sieht.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025