Von der Sau und ihrem Lichtbedarf

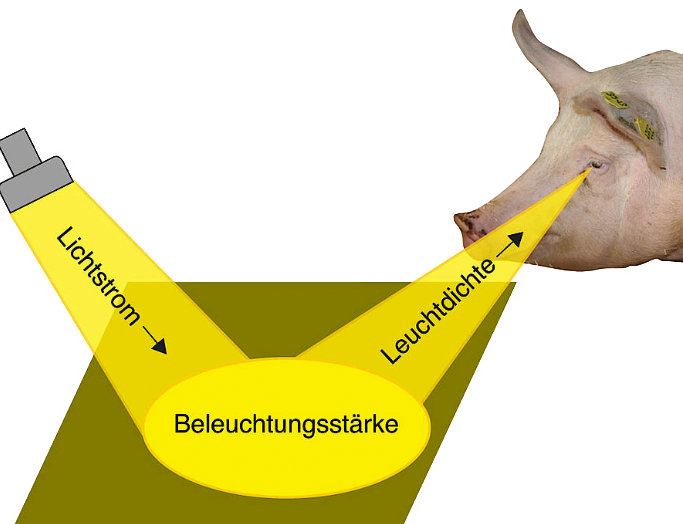

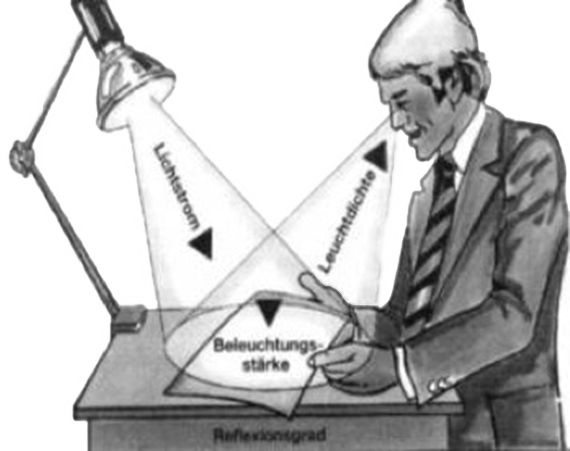

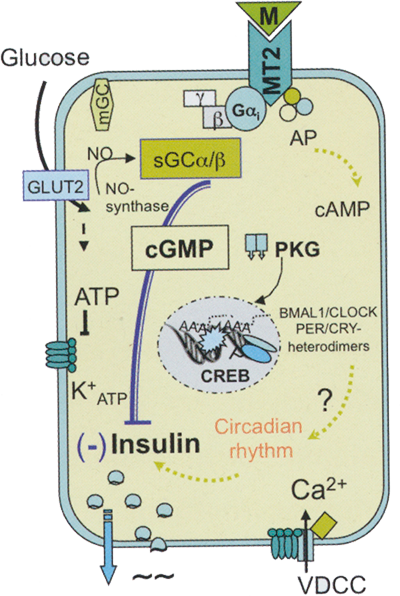

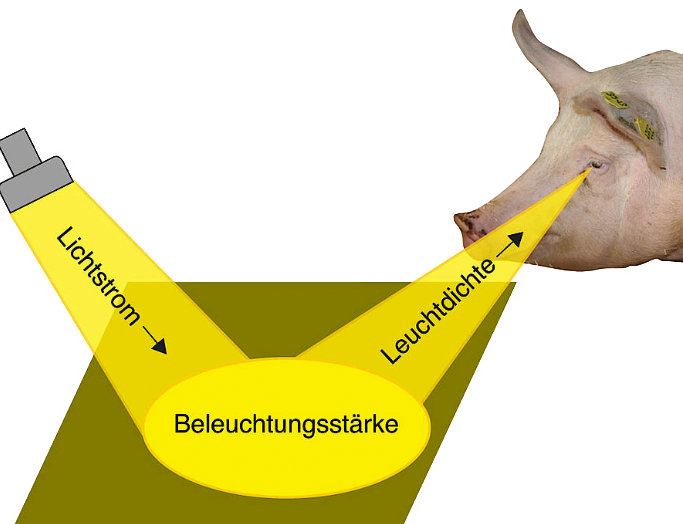

Gestern fiel mir beim Sinnieren über die Farbe der Ehre unter dem Licht von Energiesparlampen ein bekanntes Bild auf. Es versinnbildlicht die Grundgrößen der Lichttechnik aus schweinischer Sicht. Somit wird das Schwein dem Menschen gleichgestellt. (Wer das Gegenteil herauslesen will, soll sich bei anderen Blogs herum tummeln. Hier geht es nur um Fakten.) Da der Mensch und das Schwein auch mal nebeneinander gestellt werden, im Stall, gelten für Schweineställe Regeln, die für Menschen aufgestellt sind. So lese ich in der Broschüre, aus der das Bild stammt: "Da der Stall ebenfalls als Arbeitsplatz für den Menschen dient, gelten die Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR 3.4 aus der Arbeitsstättenverordnung."

Die Broschüre gibt eine DLG aus. Ich vermute, D steht für DE, L für Landwirtschaft. G könnte viele Bedeutungen haben. Die kümmern sich um jedes Tier extra. Das Bild ist aus der Broschüre für den Schweinestall. Nun, so etwas gibt es zu Hauf, so z.B. für Kuhställe, aber den Gedanken, dass eine Szenerie aus mehrerer Sicht zu betrachten ist, hingegen weniger häufig. Die Broschüre nimmt den Schweinestall sorgfältig auseinander: Da arbeiten neben dem Bauern auch der Tierarzt und der Eber - nicht dauernd, aber häufig. Die Sau residiert samt Ferkelschar. So muss die Beleuchtung neben den Bedürfnissen der Sau und den Ferkeln eben die von diesen Akteuren erfüllen:

• Behandlungsbereich ➝ > 200 lx; Abferkelung, hinter der Sau zur Geburtskontrolle. Deckzentrum, hinter der Sau zur Erkennung der Vulvarötung etc.

• Kontrollbereich ➝ > 50 lx; Wartungsgänge zur Tierkontrolle

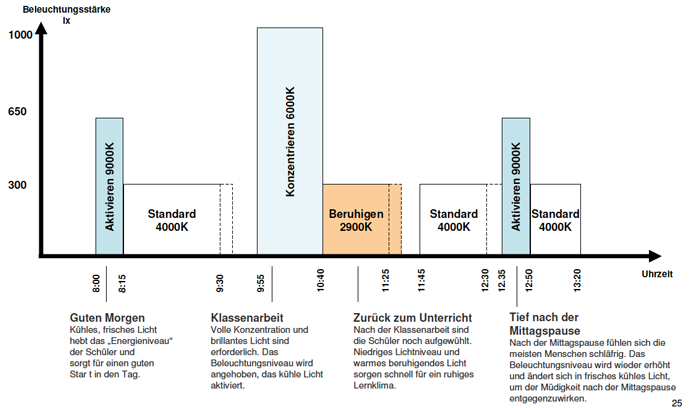

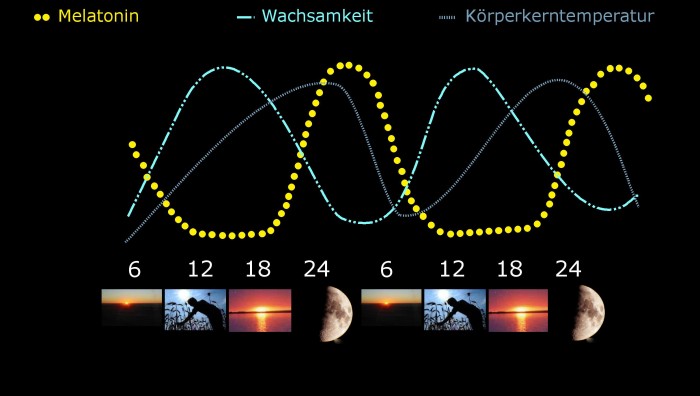

Wenn die sprichwörtlich doofen Bauern derart intelligent handeln können, muss man sich Gedanken über die Intelligenz anderer machen. Oder eher Sorgen? Es geht um die Intelligentmachung von Schulkindern mit Hilfe blauen Lichts. Die Story hat klein angefangen (hier aus dem Jahr 2009, da aus 2010, dort und dort aus 2012) und hat es in die wissenschaftliche Literatur geschafft. Wer da wie nachgeholfen hat, weiß ich nicht. Aber den Eingang der tollen Erkenntnis in das Normenwerk habe ich präzise studiert. Auch den gesamten Werdegang rückwärts, nachdem man beschlossen hatte, die Errungenschaft in 1.000 Hamburger Schulklassen einzuführen. Was da passieren soll, kann man hier sehen (bitte sich die Uhrzeiten genau ansehen):

Was hat das mit dem Schweinestall zu tun? Eigentlich wenig, außer dass in einem Klassenraum neben den Schülern, denen die Behandlung gilt, auch Lehrer - nicht herumstehen - arbeiten. Die Chronobiologie sagt, die hätten einen anderen Rhythmus als Kinder. Und wenn sie den gleichen hätten? Will der Lehrer nach dem Tief in der Mittagspause aktiviert werden? Wenn nicht, kommt er in die Strahlenschutzkabine wie Röntgenassistentinnen? Darf man den Lehrer um des Lernerfolgs der Kinder Willen einer physikalischen Behandlung zuführen, die seine Hormone beeinflussen kann? Erst recht die Lehrerin. Die ist auch mal schwanger. Und die Chronobiologie hat noch keine Weisheiten über die Wirkung von Licht auf die Entwicklung von Ungeborenen produziert.

Warum das wohl die Forscher nicht bedacht haben? Da fällt mir ein, dass der Projektleiter öffentlich erklärt hatte, er hätte nichts von hormonellen Wirkungen des Lichts gewusst. Er würde sie ohnehin für unmöglich halten. Das war bei einer Anhörung mit einigen hundert Teilnehmern, darunter alle Schulen, die an der Untersuchung teilgenommen hatten. Später hat er sogar noch öffentlicher, in einer Fernsehsendung mit Millionen Zuschauern, stolz das Gegenteil erzählt. Vermutlich hatte er zu viel Blau abgekriegt.

Millionen empörter Bürger wie bei Affenversuchen, die eine reichlich bekloppte Industrie veranstaltet hatte, ist nicht zu erwarten. Kinder und Lehrer sind ja keine Autos. Nachdem die Empörung der Allgemeinheit wg. der Ruhigstellung von Kindern mit Licht überschaubar blieb, wird sich wohl die Masse des Volkes der Stimme enthalten, zumal der Lehrer - vormittags hat er Recht, nachmittags frei - nicht mehr den Respekt genießt wie weiland Professor Unrat - vor dem Fall mit bzw. vor dem blauen Engel. Nur die Erleuchteten werden ablehnend nicken. Davon gibt es laut Blog der spirituell Erleuchteten weltweit nur 20 - 30.000. (Bitte dort nicht weiter lesen, denn da werden auch "Die Macken und Irrtümer der Erleuchteten" behandelt. Vorerst genügt es mir, wenn deutsche Schweineställe ordnungsgemäß beleuchtet sind, so dass der Tierarzt die Vulvarötung gut erkennen kann, > 200 lx, hinter der Sau. Vor der Sau geht es auch mit 50 lx.) Der Rest interessiert keine S.

Der Mensch und die künstliche Helligkeit

Tabalahura der Lichtgeschichte hört auf den Namen Prometheus. Den kennt jeder (halb)Gebildete, die Gebildeten allemal. Prometheus stahl das Feuer den Göttern und gab es den Menschen. Somit war es nachts hell in ihren Höhlen. Dass es auch warm wurde, war im antiken Griechenland eher lästig. Dort sind die Nächte häufig warm, zu warm. Wenn man also Licht machen wollte, musste man als alter Grieche viel Wärme in Kauf nehmen. Ein Lied, wovon auch junge Germanen singen können, auch wenn sie kein Kleinholz sammeln müssen, um nachts Licht zu machen. Und die Kohle, mit der sie bezahlen, schreibt sich ohne viele Nullen.

Dass die Götter Prometheus fürchterliche Qualen verschrieben haben, ist nicht dadurch bedingt, dass die Menschen nicht nur viel Wärme, sondern auch noch Rauch erdulden mussten, wenn sie nur Licht haben wollten. Da das Holz auch nicht immer aus Zedern oder Sandelholzbäumen stammte und somit nach Weihrauch duftete, kam Gestank dazu. Zwar nicht immer, aber immer öfter. Auch Weihrauch jeden Abend hätte sich der frömmste Priester verbeten. An den Wohnhöhlen der Anasazi Indianer im Monument Valley kann man heute noch die Reste bewundern, die die Rauchschwaden von einst hinterlassen haben. Die Anasazi selbst haben sich spurlos aus der Geschichte verabschiedet.

Künstliches Licht blieb mit unliebsamen Artefakten verbunden, auch als die ersten großen elektrischen Helligkeitmacher, die Bogenlampen, die Szene betraten, um sie zu erhellen, sozusagen. Zuvor gab es noch Öllampen, Gaslaternen oder Karbidlampen u.v.a.m., alles vornehmlich Wärmespender, leider auch zu Zeiten, wo man sich eher Kühle wünschte. Sie alle besaßen eine dumme Eigenschaft: sie mussten gefüttert, bedient und geputzt werden. So sprach der Sprachgott der Germanen: "Sie könnten nichts Besseres erfinden, als wenn die Lampen ohne zu putzen brenneten." Lange, lange nach dem Tod des Herrn mussten seine reichen Nachfahren, sogar deren Kaiser, bei höfischen - oder etwa höflichen? - Zeremonien die Dauer nach der Brenndauer der Kohlestäbe der Bogenlampen bestimmen. Sonst säßen sie im zappendusteren Palais und die Gäste, bzw. Gästinnen, sähen nicht so glanzvoll aus, wie sie dem Volke gerne vormachten.

Da kam ein nüchterner Amerikaner und sagte, ich werde ein Licht erfinden, dass so billig ist, dass sich nur noch die ganz Reichen Kerzenlicht leisten können. Und es soll nicht blenden. Nein, der hieß nicht Goebel, den seine alte Heimat Springe noch als den Erfinder der Glühlampe feiert (hier).

So kam es auch. Licht ohne Geruch war erfunden. Na, ja! Die Generatoren, die den Brennstoff lieferten, stanken woanders und machten gehörig Krach, wie man z.B. auf idyllischen Malediveninseln erleben kann. Aber Malediven sind weit, bei uns stellte man die wunderschönen Kraftwerke an einsame idyllische Flusslandschaften. Dass deren spätere Nachfahren, die AKW, auch noch selbst strahlen tun, ist böses Gerücht. Der strahlende Müll wird in Asse versenkt, genauer gesagt in der Schachtanlage Asse. Dort kann nur der Salzstock strahlen. Die AKW selber halten so dicht, dass in der Nähe die natürliche Strahlung niedriger ist als in Kurorten. Ich schwöre bei der Ehre des Umweltministers.

Licht ohne Geruch war leider, leider nur die halbe Miete. Denn es war immer noch mit Wärme verbunden. Zwar brannte höchstens Mal eine Sicherung durch, wenn eine Lampe "brannte". Die Lampen waren aber trotzdem eher Öfen als Lichtquellen. Auch wenn sich die Farben ähnelten, sie waren lausige Kopien der Sonne. Im Übrigen, für deren Erfinder waren sie gerade wegen und nicht trotz ihres verschwenderischen Umgangs mit der Energie ein Segen. Der lebte nämlich vom Verkauf von Elektrizität. Und nicht von Einsparung derer. Deswegen ließ der Herr, der über uns wohnt, ihn wohl mit der nächsten Lampe in Ruhe. Er durfte vor deren Einführung sterben.

Es war aber seine Firma, die Edison General Electric Company, die die Neuigkeit groß herausbrachte. Das Neon-Licht war geboren. Es war aber nicht das Neonlicht, das man in wunderschöne Formen bog und in vielen illustren Farben und Formen verwendete. Das wird einem jeder Fachmann mit erhobenem Finger einbläuen. Das Licht war eher grau und wurde in grauen Röhren erzeugt. Die Lampe bekam ihren Namen von der grauen Paste, die aus der Strahlung von Quecksilber Licht machte. Heiß geliebt wie einst die Glühlampe wurde sie nie. Menschen wollten sie nie in ihre Wohnungen lassen. Von deren Anblick im Büro hatten sie genug.

Obwohl die Lampe in vielen Lichtfarben angeboten wurde, war ihre Neigung, Farben eben farbenfroh wiederzugeben, recht begrenzt. Die mittlerweile zahlreich gewordenen Fachleute, die Techniker vom Licht, fanden aber, dass deren Fähigkeiten für die Leute gut genug waren. Diese, die Leute, erfuhren nie, dass Farben auch künstlich beleuchtet schön sein können. So liebten sie weiterhin die Glühlampe, obwohl deren Fähigkeiten in der Wiedergabe von Farben noch bescheidener waren. Macht nix, die beste Wiedergabe von Farben, licht-technisch gemessen, erzeugt die Glühlampe und bekommt dafür eine glatte 10,0 als A-Note, Pardon, 100 als Index. Is' aber dasselbe. Das Tageslicht übrigens auch. Hmmmm? So etwas kann nur der Fachmann verstehen, der Laie ist zu intelligent dazu. Ich trau mich nicht mir vorzustellen, wie der Ehrenvorrat von Tabalahura - vor der Vernichtung - ausgesehen hätte mit einer Energiesparlampe beleuchtet. Wie danach, vermutlich, mal die Farbe, mal jene, aber nie die richtige.

Doch eines Tages fanden die Menschen, d.h. eigentlich nur bestimmte, aber ganz schön mächtige Menschen, man hätte genug von der Energieverschwendung. Sie ließen alle Lampen kurzerhand verbieten. Nur noch eine Technik sollte zur künstlichen Erzeugung der Helligkeit dienen. Das war die Laserdiode. Da Laser im allgemeinen gefährlich sind, weil man damit auch Stahl wie Butter schneiden kann, hat man die Diode kurzerhand zur Lampe umbenannt. Einen Laser der Gefahrenklasse Null, also ohne nachgewiesene Gefahr, würden viele Menschen doch nicht in ihrer Wohnung haben wollen, dachte man. So darf seit einiger Zeit die LED auch in Wohnzimmern strahlen.

Endlich war Goethes Wunsch Wirklichkeit geworden. Die Lampe, Pardon LED, würde ewig brennen. Nicht wörtlich, denn ewig heißt bei manchen Leuten zwischen zwölf Uhr und Mittag. Immerhin wäre es schon eine Ewigkeit, wenn eine Lampe 50.000 Stunden klaglos Dienst tun täte. In irgend einem Labor wird ein ehrlicher Ingenieur den Wert gemessen haben. Da die Farbe der Ehre seit prähistorischen Zeiten aber künstlich ist, stimmt manches Mal die Farbe nicht, ein andermal der Geruch. Bei den 50.000 Stunden bestimmt der Geruch. Jedenfalls wird der Ingenieur, der die 50.000 Stunden Lebensdauer gemessen hat, gut von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Mit üblem Geruch von Mauschelei hat das aber nichts zu tun. Die Lebensdauer von Lampen geht die Allgemeinheit überhaupt nichts an, außer wenn Politiker für Energiesparlampen werben, wenn sie für sich werben (hier). Ansonsten bestimmt der Leuchtmittelhersteller, wie man die Lebensdauer bestimmt und welche Mittel er dafür geeignet hält. Damit nicht zu viele Leute davon erfahren, ist - nein war - die Zahl der Hersteller von Leuchtmitteln streng begrenzt. So etwas nennt Kartell und hat vor Ewigkeiten verboten, dennoch hat manch ein Kartell in der Branche nicht nur zwei Weltkriege überdauert, sondern auch drei deutsche Staaten (hier). Oder da, bitte da und nicht dort.

Manche LED brennt tatsächlich nur zwischen zwölf Uhr und Mittag, und ist dann durchgebrannt, andere zwischen Abend und Nacht. Das liegt an einer Besonderheit der LED, die sie aus ihrem früheren Leben mitbrachte, als ihr Beruf, Pardon ihre Berufung, nicht Beleuchten hieß. Die produziert auch Wärme wie einst, verschont damit die Angestrahlten und schickt ihre Wärme nach hinten. Dass dabei manchmal so viel Wärme entsteht, dass die Feuerwehr anrücken muss, erzählen böse Leute, so z.B. die von dem Verband der Gebäudeversicherer. Wer glaubt denn einem Versicherer? In der Regel stirbt die LED aber den Hitzetod. Manche früher, manche später. Wann die stirbt, lernt der Fachmann in einem Seminar für sagen wir mal 1.190,-- € + MWSt + Reisegeld (hier, wenn er immer noch nicht genug gelernt hat, kann er hier lesen). Dem Laien erklärt es der freundliche Verkäufer im Baumarkt, wenn seine neueste Errungenschaft nach drei Wochen den Geist aufgegeben hat. Ganz umsonst ist die Sache allerdings auch nicht.

All diese Lampen erfand der Mensch, um etwas nachzubauen, wofür der Herr, der über uns wohnt, nicht einmal einen ganzen Tag gebraucht haben soll. Laut Genesis 1,1 hat er im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Später hat er noch das Licht geschaffen (Gen 1,3). Man merke, im Anfang war der Himmel ohne Licht. Da er sah, dass das Licht gut war, hat er es von der Finsternis geschieden. Da war der erste Tag noch nicht ganz um. Seit Prometheus versuchen die Menschen, die Finsternis aus ihren Wohnhöhlen zu vertreiben. Seit Edison wollen sie auch den Himmel nachbauen. "Hell wie der lichte Tag" sollte es auch drinnen werden.

Die meisten Menschen finden, dass es an ihren Arbeitsplätzen sogar zu hell ist. Haben wir es geschafft? Leider nein. Wir schaffen nicht einmal 500 lx ohne Blendung. Der Himmel macht 120.000 davon. Mit Blendung, zugegebenerweise. Bei 20.000 garantiert ohne. Doch auf die Idee, das zu realisieren, was gerade geht, ist der Himmel nicht gekommen. Ganz ohne Blendung schafft der Himmel auch im Innenraum 5.000 lx. Nicht immer, nicht überall. Müssen wir aber immer und überall so viel Licht haben? Wir müssen, wenn man die Arbeitsstätten so beleuchtet, wie es in den Normen steht. (Das ideale Licht ist in BER erreicht. Das Licht geht nicht mehr aus. (hier) Und die Arbeitsschützer suchen das letzte Loch in Arbeitsräumen, wo man mit 500 lx hinein strahlen kann. Was ist mit der Finsternis? Ist wohl ein Irrtum der Schöpfung. Wir wollen es hell haben.

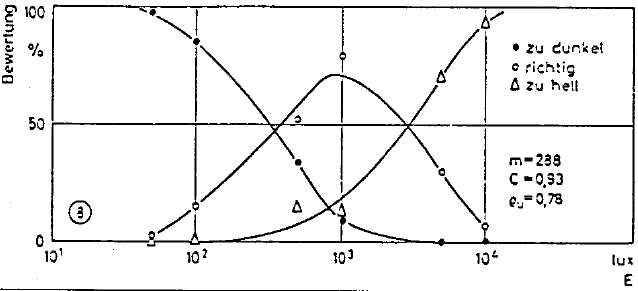

Wie viel Lux hätten Sie denn gerne? Das wurden vor sehr langen Zeit Menschen gefragt, die man vor ein Guckkasten stellte. Ergebnis: Der eine will 20 lx, der andere 20.000 davon. Was tun? Sagen wir, 500? (Wer diese Findung der richtigen Erleuchtung für einen Scherz hält, möge sich paar einschlägige Fachbücher angucken.) Wenn man sie aber in den Kasten hinein setzt, wollen die meisten eher unter 500 lx. Der künstliche Himmel ist nämlich nicht rund und unendlich entfernt. Die Laternen hängen gerade mal 1,5 m über dem Kopf. Wenn man sitzt. Beim Stehen - neuerdings groß in Mode, weil das Sitzen krank macht - kommt man der Lampe näher als weiland Ikarus der Sonne. So ein künstlicher Himmel so nahe am Kopf, gleichmäßig bestückt mit grauen Lampen, die graues Licht abstrahlen … keine gute Idee. Der moderne Mensch muss nicht befürchten, dass ihm die Flugfedern abfallen, weil das Licht das Wachs schmilzt, das sein künstliches Gefieder zusammen hält. Eher die besondere Betonung der kahlen Stellen, an denen einst sein Stolz kräftig wuchs.

Apropos grau. Da sind die schlechtesten Lampen noch zu gut für manche Umgebung, in der nur ein Stuhl farbig auftrumpft. Der Rest glänzt mit Grautönen. Kopierer grau, Computer grau, Möbel computerschmuddelgrau! Ich habe einst nach Methode darin gesucht, wie das Grauen in deutsche Büros kommt. Es hat tatsächlich Methode! Das Grauen wurde von Chefs von internationalen Konzernen befohlen. Der deutsche Arbeiter hat es da besser. Der hat Resedagrün auf seinen Maschinen (RAL 6011, #68825B), wie DIN 1844 es verlangte. Der Almanach der Farben sagt zu der Errungenschaft: "Resedagrün (RAL 6011, #68825B), ein Farbton am Rande der Auffälligkeit. Changiert wohl irgendwo zwischen Olivtönen, Kaltem Krieg und dem Farbton eines waldigen Naturschutzgebietes. Er erinnert an Gewinde, Getriebe, Ottomotoren und Kugellager: Dinge, die dafür gebaut sind, zu funktionieren." Gut, dass Dieselmotoren unerwähnt bleiben. Die Herrschaften, die bei Lichte gesehen, gar nicht gesehen werden wollen, hatten sich andere Grau´s ausgesucht (RAL 7010, basaltgrau, Unterwasser-Tarnfarbe der deutschen Marine; RAL 7013, braungrau, Farbe des Österreichischen Bundesheers; RAL 7021 schwarzgrau, 1937 für die Wehrmacht eingeführt). Nicht nur der künstliche Himmel sieht also ziemlich mau aus, sondern auch Vieles darunter.

Nachdem die Menschen so erfolgreich den ersten Tag der Schöpfung nachbauten, wollen sie jetzt an das Eingemachte. Es hat sich herumgesprochen, dass Lebewesen allgemein eine biologische Rhythmik haben, so auch Flöhe, Mäuse und sogar der Blattsalat. Davon die sich täglich wiederholende heißt circadian, von circa = etwa, dian von dia der Tag. Es ist eben nur circa, weil die Schöpfung die Sache nicht perfekt geschafft hat. Der Herr hatte ja nur 6 Tage Zeit, damit er sich am 7. ausruhen konnte. Bei IG Metall hätte er sogar nur fünf Tage bei vollem Lohnausgleich. Und hätte sich abhetzen müssen. Er ließ sich aber nicht abhetzen, erledigte die Arbeit halb und schob die Korrektur nach: die Sonne, Schöpfung 2.0 sozusagen. Sie dreht sich in exakt 24 Stunden einmal um die Erde. So wird aus den circa 24 Stunden präzise ein Tag. (Nur Rentiere können nichts damit anfangen. Bei denen dauert im Sommer ein Tag etwa 3 Monate.)

Dummerweise glauben viele nicht die Sache mit der Präzision. Manche bezweifeln sogar, dass sich die Sonne um die Erde drehe. Nach deren Modell rennt die Erde um die Sonne herum und bewegt sich dabei äußerst schlampig. Ihre Drehachse liegt schief, ihre Umlaufbahn - ich traue mich nicht zu sagen - eiert. Deswegen soll es Störungen geben, beschönigend Jahreszeiten genannt, und neben dem täglichen - circa täglichen - Rhythmus noch einen jährlichen Rhythmus, etwa jährlichen, circannual. Wie dem auch sei, wir fangen erstmal mit dem Nachbau des Tages in Innenräumen an. Die Licht-Branche ist auf die Idee gekommen, weil man damit aus einem Mangel der LED, die hat zu viel Blau, einen Vorteil zimmern kann: Blau macht schlau!

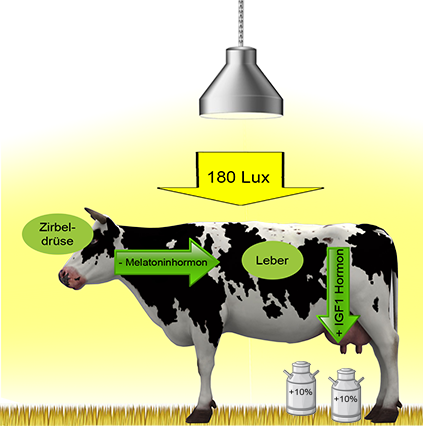

So haben hochdekorierte Wissenschaftler herausgefunden, dass eine morgendliche Lichtdusche mit blau angereichertem Licht, Schulkinder munterer macht als die gute alte Milch. Ach was, sogar die Kühe profitieren von der neuen Erkenntnis (hier LED im Milchviehstall). Auch die circannuale Schwankung der Leistung von Arbeitern ließe sich vielleicht auch ausmerzen. Die circadiane allemal, also fangen wir damit an. 2000 lx in der Nacht, sagt ein Unternehmen, das Weisheit verkauft, würden dem Arbeiter so viele Fehler ersparen, dass sein Arbeitgeber lässig die Energiekosten bezahlt. Das nennt sich HCL, human centric lighting. Ein deutsches Wort gibt es dazu nicht, vielleicht weil ein deutsches Unternehmen, das genau dies erprobt hatte, nichts mehr davon hören will. Ach, ja, das deutsche Unternehmen, das die Idee mit dem Licht und 2000 lx hatte, gibt es nur noch als Schatten von einst. Im neuen Licht stehen andere.

Alles langsam zum Mitschreiben: nachdem es missglückt ist, den Himmel nachzubauen, schrauben wir an Eigenschaften der Menschen herum, derer Funktionsweise wohl nur der Himmel kennt. Und das geht so: Bekommt nachts ein Mensch Licht, unzeitig sozusagen, baut das Licht das Hormon ab, das ihm erzählt, dass er eigentlich jetzt schlafen gehen müsste. Das haben aufgeweckte Schlafforscher in Schlaflabors ermittelt. Das Hormon hört auf den Namen Melatonin, die Substanz im Auge, die das Licht entdeckt, heißt Melanopsin. Deswegen nennt man die Art der Einwirkung melanopisch. Früher dachte man, das Auge mache nur Fotos aus der Umwelt, und die Lichtwirkung nannte man daher photopisch. Und photopisch arbeitet das Auge nur bei Tage, wo sich das Melatonin wegen des vielen Lichts davon schleicht. Wie sich dann die melanopische Wirkung von HCL entfaltet, weiß vermutlich nur der Himmel. Das Konzept macht wahrscheinlich so viel Sinn wie der Plan, den Himmel künstlich nachzubauen. Einen wackeren Techniker ficht so etwas nicht an. Hatte nicht ein Rudolf Diesel mit seiner Erfindung die Welt von tonnenweise Pferdeäpfeln befreit? Sein weltberühmter Motor, Deckname Pferd 2.0, produziert keinen einzigen Pferdeapfel. Die Sache mit dem Feinstaub und Stickoxiden? Wie unangenehm! Aber geschenkt. Wir bauen den Tag nach mit Vorstellungen, die wir aus der Nacht gewonnen haben. Logik? Auch geschenkt!

Gelingt die Sache, können wir uns an den jährlichen Rhythmus machen. Da ist die Wissensbasis unvergleichlich größer. Die Botanik kennt sich seit Jahrhunderten mit Licht und biologischen Rhythmen aus. Licht als Zeitgeber wurde schon im 18. Jahrhundert erprobt. Auch mit Mistkäfern hat man so seine Erfahrungen. Dass der Weihnachtsstern zu Weihnachten seine Farbenpracht entfaltet wie in seiner Heimat auf der südlichen Welthälfte, in der es Sommer ist, oder dass der Mistkäfer aus nördlichen Gefilden in Australien an seine Arbeit begibt, wenn die Rinder gerade wenig Mist machen, zeigt zwar, dass die Beeinflussung biologischer Rhythmen nicht immer wunschgemäß verläuft. Einen Versuch ist die Sache allemal wert.

Erfolgreicher indes sind Hühnerzüchter, da "das Huhn zu den Tieren mit sekundärer Photoresponsivität gehört und damit kein zirkannualer (jährlicher) Rhythmus der Fortpflanzung vorliegt, ist es möglich, die Legeleistung das ganze Jahr über konstant zu halten." (lesen hier, zu Putenmast mit Licht hier). Die Biorhythmen des Geflügels gehören deswegen zu den best-erforschten - wg. der Legeleistung bzw. Mastwirkung. Anders als bei Menschen ist das Verhalten von Hühnern während der Dunkelheit wenig erforscht, weil die dummen Viecher den Ruf der Natur, bei Nacht schlafen, bei Tage rumgackern, ernst nehmen. Nacht schlafen sie einfach. Für den Tag gibt es aber supermäßig ausgeklügelte Lichtprogramme. "Am „tierfreundlichsten“ ist dabei eine Morgenbeleuchtung, die einen früheren Sonnenaufgang simuliert." sagt mir eine Website für Hühnerzüchter. Weniger tierfreundlich ist indes, dass man zwar auch den Tag kürzen kann, wodurch auf die gleiche Zahl von Sonnentagen mehr Hühnertage kommen, und somit mehr Eier, aber dafür eine kürzere Lebensdauer der Hennen in Kauf nehmen muss. Macht nix, je jünger das Suppenhuhn, desto kürzer die Kochdauer. Wem die Sache mit der Morgenbeleuchtung mit der Simulation vom Sonneneaufgang auch aus der menschlicher Chronobiologie bekannt vorkommt, irrt sich nicht. Er oder sie irrt sich auch nicht, wenn ihr/ihm das Bild der Sau bekannt vorkommt, die die Grundgrößen der Lichttechnik reinzieht. Ein unverbesserlicher Mensch wollte wohl das Allerheiligste der Erleuchtungskunst durch den Kakao ziehen. Chapeu!

Jetzt sind die Techniker des Lichts dermaßen begeistert, dass sie aus dem guten alten Lichtstrom den melanopischen gemacht haben. Auch die Beleuchtungsstärke soll nur noch melanopisch gemessen werden. Nur nicht die Leuchtdichte. Sie blendet melanopisch gesehen genauso wie photopisch. Zudem soll zu viel Leuchtdichte zu melanopischen Zeiten, also nachts, Krebs erzeugen. Sagen hochdekorierte Mediziner und suchen seit 30 Jahren oder mehr nach Beweisen. Am liebsten würden sie Licht in der Nacht verbieten. Da das dummerweise niemandem gefiele, wollen sie das nicht-melanopische Licht erfunden sehen. Also Licht, das die circadiane Rhythmik in Ruhe lässt. Wie war das mit dem Pelz und der Wäsche nochmal?

Hat man Nu die Sache mit dem täglichen (circa) und jährlichen (auch circa) Rhythmus erledigt, steht noch der monatliche an. Dummerweise kann man sich bei diesem Rhythmus nicht auf circa verlassen, weil die weiblichen Menschen ihn genau nach dem Mond ausrichten. Oder nach dem islamischen Kalender. Zwar weiß niemand warum, es ist aber so. Vielleicht erinnert sich der weibliche Körper an die tidale Periode, die auch nach dem Mond tickt. Danach leben z.B. die Schnecken in der Gezeitenzone. Wenn man also auf Chemie (Pille) verzichten will, würde sich ein Angleich mit Licht auf der Basis eines christlichen Kalenders empfehlen. Der letzte von Papst Gregor XIII. ist noch gebräuchlich und geht von zivilisierten Perioden nach dem Sonnenkalender aus. Menstruus heißt zwar "monatlich", dass es der lunare Monat sein muss, hat keiner gesagt. Oder die Schöpfung? Leider sagt die nichts mehr, wo sich auf dem Gebiet so viele Fachleute tummeln.

Es ist ein Graus mit der künstlichen Helligkeit. Was würden wir aber ohne machen?

Ein grünes Gas namens Ehre

In einer Novelle von Aziz Nesin wird von einer prähistorischen Katastrophe berichtet, von der sich die Menschheit nie wieder erholt habe. Der Held Tabalahura liegt im Sterben und beklagt sich, nie ein Fläschchen vom wertvollsten Stoff besessen zu haben, Ehre. Sie wird in kleinen grünen Fläschchen unter Lichtabschluss gelagert, weil sie kein Licht verträgt. Menschen gieren nach Ehre und betrügen, stehlen oder morden, um sie aufzuhäufen. Tabalahura muss ohne sterben, weil er hat alle Gelegenheiten verstreichen lassen, auf unanständige Weise zu Ehre zu kommen.

Ärzte beleben ihn wieder, als er verspricht, nach Ehre zu streben. Nach einiger Zeit hat er alle Ehre der Welt ergaunert in seinen Bunkern. Am Ende, das ist die historische Katastrophe, lässt er alle Ehre auf den Marktplatz tragen und vor allen Augen entkorken. Plop, und alle echte Ehre ist weg. Seitdem versuchen sich alle Wissenschaftler der Welt, die Ehre künstlich wieder herzustellen. Leider stimmt mal die Farbe nicht, mal der Geruch …

„Die 24stündige Periode, welche durch die regelmäßige Umdrehung unseres Erdkörpers auch allen seinen Bewohnern mitgeteilt wird, ... ist gleichsam die Einheit unserer natürlichen Chronolologie

D. C. W. HUFELAND: Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, S. 143. Jena 1798.

Wie sich Licht noch auf den Menschen auswirkt …

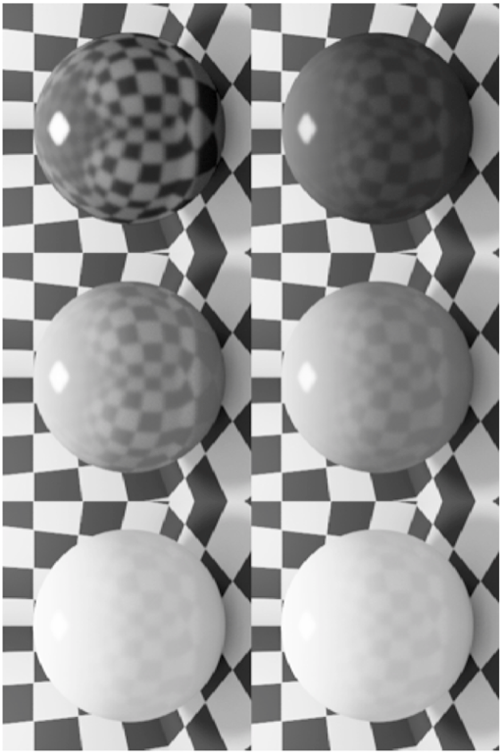

In den letzten Wochen habe ich etliche Beiträge zu Lichtqualität & Co. geschrieben, weil sich viele Leute von Lichttechnik, Arbeitsschutz u.ä. dazu geäußert haben. Beim Korrekturlesen ist mir aufgefallen, dass ich jemanden Wichtiges vergessen habe. Ziemlich unverzeihlich, zumal ein wichtiger Begriff der Lichttechnik "psychologische" Blendung heißt. Der wichtige Mensch ist der Psychologe. Der äußert sich komischerweise nicht zu Licht und Beleuchtung. Obwohl … vielleicht liegt es daran, dass der Begriff, psychologische Blendung, ohne sein Zutun festgelegt worden ist. Die DGUV, hat durch ihr Institut IFA, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die Theorie der Blendung verfolgen lassen (hier. Meinung der Strahlenschutzkommission hier). Demnach gilt (anno 2010) "Im Gegensatz zur physiologischen Blendung ist die psychologische Blendung messtechnisch weder quantifizierbar noch optisch-visuell nachweisbar. Sie kommt häufig in Innenräumen vor und liegt dann vor, wenn ein aufgrund des qualitativen Urteils eines Beobachterkollektivs ermittelter Grenzwert von gerade noch annehmbarer hin zu gerade unannehmbarer Blendung überschritten wird."

Ganz schön nachhaltig so ein Begriff. Diese Vorstellung hatte nämlich ein gewisser Hopkinson so etwa in den 1940er Jahren entwickelt, nachdem man lange Zeit sinniert hatte, warum sich die Blendung nicht so leicht fassen lässt. Wenn man also etwas nicht messen kann, muss es psychologisch sein. Wenn man etwas nicht mit dem Zollstock messen kann, ist es auch nicht quantifizierbar. Nun, ja. Wie man aber im gleichen Bericht nachlesen kann, hat ein gewisser De Boer den Zollstock doch geliefert, eine 9-stufige Skala, in dessen Mitte der Umschlag von "gerade noch annehmbar" zu "gerade unannehmbar" stattfindet. Zwar stammt die Skala nicht von De Boer, sie wurde von ihm modifiziert, aber er war historisch gesehen der letzte Autor, der das sog. BCD-Kriterium in den Himmel hob. BCD hieß "between comfort and discomfort", so eine Art Lackmus-Grenze. Wann schlägt die Farbe um? Übrigens, nach De Boer fängt die Skala bei 1 = unerträglich an und nimmt mit abnehmender Blendung zu. Nicht allzu (psycho)logisch.

Da ich meine Dissertation genau zu diesem Thema schrieb, habe ich mich mit den Menschen auseinandergesetzt, der nun schweigt, dem Psychologen. Mir hatte er damals gesagt, die Skala von De Boer (bzw. Hopkinson) sei von niemandem jemals überprüft worden. Sie sei vermutlich auch gar keine Skala. So habe ich mich daran gesetzt, zu überprüfen, wie gut die Blendungs-Skala für die "psychologische" wäre. Ergebnis: Sie ist eigentlich zwei Skalen. Ist eine Umgebung einigermaßen akzeptabel, kann man sie für den vorgesehenen Zweck im Innenraum benutzen. Gibt es wirklich eine Blendung, ist die Blendungsskala unbrauchbar. Aber sie sollte ja gerade dafür eingesetzt werden.

Die scheinbar klare Sache hat aber einen noch größeren Haken: Blendung ist definitionsgemäß eine unangenehme Wirkung des Lichts. Dummerweise wirken sich exakt die gleichen physikalischen Faktoren aber auch positiv auf den Menschen aus. Negativ = positiv? So isses! Dasselbe gilt übrigens für eine andere Wirkung des Lichts, die mit der Blendung eng verwandt ist, Glanz. In der Beleuchtungstechnik versucht man, Glanz zu vermeiden, wo es geht. Er verdeckt nämlich die Information auf Bildschirmen, auf dem Papier oder auf Maschinenteilen. Ebenso in der Beleuchtungstechnik versucht man aber, Glanz zu erzeugen. Wirkt angenehm, schön - eben glanzvoll. Wo ist der Unterschied? Jedenfalls nicht in der Physik. Die hilft zwar Faktoren wie Leuchtdichte quantifizieren, erklärt aber mitnichten die Wirkung. Ob eine physikalisch gegebene Situation positiv und angenehm auswirkt oder im Gegenteil nervt, hängt von dem Empfänger bzw. seiner Aufgabenstellung ab. Der Lichterglanz im Opernfoyer stört tierisch, wenn man an der Kasse die Champagner abrechnen will.

So verwunderlich ist die Feststellung ja nicht. Jeder kennt den Unterschied zwischen Musik (Party bei uns) und Lärm (Party beim Nachbarn). In der Psychoakustik wird dem Umstand bereits bei der Definition von Lärm Rechnung getragen. Warum nicht ähnlich vorgehen bei Licht? Da müsste sich der Herr Psychologe persönlich bemühen. Zumindest zu Messen und Quantifizieren müsste er eine Meinung haben, hat er doch Psychometrie zumindest als Nebenfach studiert.

Schwächen im Konzept sind keine lässlichen Sünden

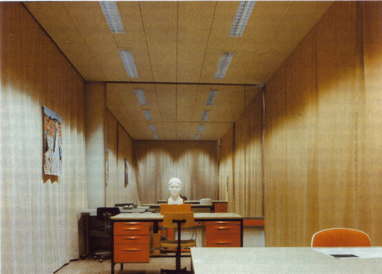

So sollte nach einer Studie der Firma Siemens die bevorzugte Beleuchtung für Büromenschen aussehen. Sie heißt BAP wie Bildschirm-Arbeitsplatz-Beleuchtung. Das Produkt heißt BAP-Leuchte. Nach dem hier diskutierten Konzept soll alles anders werden.

Der KAN-Workshop "Nicht-visuelle Wirkungen von Licht" war die zweite Veranstaltung zum Thema. Die erste trug allerdings einen anderen Titel: "Human Centric Lighting". Das ist eine Idee, das ein Beratungskonzern (A.T. Kearney) der lichttechnischen Industrie ans Herz gelegt hat. Das Unternehmen ging einst aus McKinsey & Co. hervor und ist wie dieser u.a. strategischer Berater. Bislang hatte sich die Lichttechnik ihre eigene "Strategie" betrieben, während sich andere Branchen schon sehr lange strategischer Beratung bedienen, stammen doch beide Unternehmen aus den 1920ern. So kam der Vorsitzende unserer "Post" seit der ersten Postreform 1990, seit 1995 Deutsche Post AG, von McKinsey. In diesem Zeitraum ist aus einer "verschlafenen" Bonner Behörde ein internationaler Logistikkonzern, Deutsche Post DHL Group, entstanden. Insofern kann man auf den Erfolg vom strategischen Rat bauen. Böse Zungen, die man schlecht zügeln kann, werden aber nicht müde zu erzählen, dass in Berlin der Postverkehr derzeit langsamer läuft als zu Zeiten von Thurn & Taxis. Manche Bereiche bekommen einmal die Woche Post. Das sind wirklich böse Zungen, bei uns kommt sie manchmal zwei Mal in der Woche.

Ob der Lichttechnik Ähnliches blüht, hie ein neues Konzept, dort eine Brache, wo einst blühende Landschaften waren, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass die "Lichttechnik" bzw. dass, was man darunter versteht, wie kaum eine andere Branche einen deutschen Zungenschlag in die Gegenwart gerettet hat, sprich sich von der Übermacht der englischen Sprache distanziert. Bereits seit langem veranstalten die "Lichttechnischen" Gesellschaften aus vier Ländern in Europa ihre Gemeinschaftstagung in deutscher Sprache, obwohl eine davon aus einem Land stammt, dessen Sprache zwar die Verwandtschaft zur deutschen nicht leugnen kann, sich aber bestimmt nicht deutsch nennt. Später stieß sogar Frankreich dazu. Und Lux Europe wird sowieso hauptsächlich aus diesen Ländern gespeist. Licht in Europa war recht deutlich deutsch/holländisch. Ob eine typisch amerikanisch angehauchte Strategie in diese Landschaft passt? Schaun mer mal!

Wenig Schmeichelhaftes zu dem Konzept von A.T. Kearney kann man hier sehen bzw. lesen. So beruht eine der Grundlagen des Konzepts auf einem nachweislich gescheiterten Projekt, bei dem Arbeiter bei VW nachts unter 2000 lx angeblich besser arbeiteten. Was ist daran "human centric", wenn Arbeiter gezwungen werden, drei Wochen Dauernachtschicht zu fahren und danach drei Wochen tagsüber mit Sonnenbrille herumlaufen? (Das war Voraussetzung, weil sich deren circadianer Rhythmus ansonsten von dem Tageslicht zurückgestellt worden wäre.)

Ich denke noch besser ist die Geschichte mit der zweiten Grundlage, Kosten sparen, indem man Kinder mit ADHS mit Licht ruhig stellt. A.T. Kearney berechnet pro Schüler € 6.000 Ersparnis, weil man damit den genervten Lehrern Stress und Burnout erspart. Ich habe das Ganze als Kolumnist mit (schwarzem) Humor dargestellt. Der Industrie den Rat zu geben, sie soll ihr Geld zurückverlangen, wäre der brutalere Weg.

Konzepte sind keine Produkte, sondern (Denk-)Modelle, nach denen man Produkte baut. So ist "human centric design" tatsächlich ein Konzept, wonach z.B. Autohersteller ihre Produkte dem Wunsch des Kunden entsprechend entwerfen. Bzw., bei Ignorierung dessen Pleite gehen wie weiland General Motors. Andere, z.B. Toyota, haben sich auf die Fahnen geschrieben, jede Art der Verschwendung von Ressourcen zu eliminieren, auch der Zeit. So wurde Just-in-time geboren und Toyota Weltmeister, als der Weltmeister pleite ging. Der Adressat eines strategischen Konzepts für Produkthersteller ist dieser selbst und nicht die Allgemeinheit. Wenn das Konzept aber aus allen Rohren in die Allgemeinheit gepustet wird, muss sich diese überlegen, was der Sinn dieser Übung wohl sein mag.

Ob das gut endet, wenn man sich das strategische "Konzept" der lichttechnischen Industrie vor A.T. Kearney als Indikator für die Erfolgsaussichten für die Zukunft anschaut? Nee, nich … Einer der ältesten noch lebenden Kenner der Szene pflegt in Sitzungen und sonstigen Diskussionen zu sagen "Leute, wir müssen den Arbeitsschutz als Marketingsinstrument erhalten… " Er sagt es nicht immer in gleichen Worten, aber in der gleichen Bedeutung. Wer ihm nicht glauben will, kann sich die ZDF-Dokumentation "Zwielicht -Ökologie der künstlichen Helligkeit" ansehen bzw. als Buch lesen. Damit lernt er alles, was vor 1989 war.

In jenem Jahr kam zwar für Deutschland die Wende, aber nicht für das Licht. Nachdem er zehn Jahre zuvor allen deutschen Büros eine bestimmte Leuchte, die BAP-Leuchte, mit der Norm DIN 5035-7 verordnet hatte, hat der oberste Beleuchtungsnormer von Deutschland beim Arbeitsminister den Antrag gestellt, eben diese Norm eine "Sicherheitsnorm" zu machen. Was das auch immer sein sollte. Die Aktion richtete sich gegen eine internationale Norm, die eher den Menschen in den Vordergrund stellen wollte. Der Ausschuss, aus dem diese Norm kommen sollte, arbeitet seit 1983 nach dem Konzept "human-centered design". Dessen Werk sollte in Deutschland keine Geltung bekommen.

Ohh Kay! Wie "human centric" waren deutsche Normen, die so unter Artenschutz gestellt werden sollten? Irgend einen Grund muss ja das Schutzbedürfnis haben? Ich denke, unter den Ehrlichen bricht gleich ein nicht endendes Gelächter aus, die weniger Ehrlichen laufen in den Keller zum Lachen. So denke ich, dass das Konzept von A.T. Kearney sich erst durchsetzen ließe, nachdem man alle führenden wie ausführenden Köpfe der deutschen lichttechnischen Industrie nicht nur ordentlich wäscht, sondern einer längeren Therapie unterzieht. Oder sie bleiben bei ihrem Leisten und verordnen jedem deutschen Angestellten weiterhin 500 lx, ob er will oder nicht. Ach, ja. Ältere sollen mehr als 500 lx abbekommen. Die hat man wohl bei der Erstellung der Normen vergessen. Echt "human centric" das Ganze.

Und wie "human centric" wird das Ergebnis für den deutschen Arbeitnehmer sein, wenn die Sache endlich "fertig" ist? Ich fürchte, er, der deutsche Arbeitnehmer, wird nicht allzu glücklich werden können, weil das Konzept falsch angelegt ist. Es ist nämlich über "lighting", also Beleuchtung mit Licht. US-amerikanische Experten hatten bereits vor 10 Jahren eine Expertise veröffentlicht, IES TM-18-08, dass der Begriff Licht für Aspekte benutzt werden soll, bei denen es um Sehen geht, also um Visuelles. Für nicht-visuelle Wirkungen muss man die optische Strahlung berücksichtigen. Human centric lighting ist daher ein Konzept, das bekanntes, gut begründetes Wissen außer Acht lässt. Nicht etwa aus Unwissenheit, denn die Sache ist seit über 10 Jahren offiziell bekannt. Und weniger offiziell? Wenn man einen Beitrag für eine wichtige Tagung (hier "Licht und Gesundheit" des Instituts für Lichttechnik der TU Berlin) als weniger offiziell bezeichnen darf, hatte ich diesbezügliche Kenntnisse bereits im letzten Jahrhundert veröffentlicht. Diese wiedrum hatte ich Jahre und Jahrzehnte davor u.a. durch Literaturstudien gelernt. Und Leute, die diese Literatur z.T. geschrieben hatten, haben unsere Experten entsprechend informiert. Nix Neues also. Was kann man von einem Zukunftskonzept erwarten, das längst Bekanntes ignoriert?

*IES TM-18-08

Light and Human Health:

An Overview of the Impact of Optical Radiation

on Visual, Circadian, Neuroendocrine,

and Neurobehavioral Responses