Posts Tagged: melanopisch

Gnadenlos global

-

09-03-2024

Einer nicht vermeidbaren Verschwörungstheorie zufolge hat alles, was um uns herum länger Bestand hat, eine wissenschaftliche Basis beziehungsweise einen Erfahrungshintergrund. So sind die Tasten auf einer Computertastatur angeblich nicht zufällig so komisch verteilt, dass die wichtigsten Buchstaben wie A oder E mit dem falschen Finger (A mit dem linken kleinen Finger) bedient werden. Vielmehr sei die Verteilung auf die Sprache zurückzuführen. Wäre dem so und hätte ein Linguist die Buchstaben über die Tastatur verteilt, hätte er das E (17,40% aller Buchstaben in deutschen Texten) bestimmt nicht dorthin gepackt, wo man es heute findet, und das zweithäufigste Zeichen (N 9,78%) ganz woanders. In Wahrheit hat die Verteilung der Buchstaben auf einer deutschen Tastatur nur wenig mit der deutschen Sprache zu tun. War es vielleicht der Erfahrungshintergrund? Auch nicht.

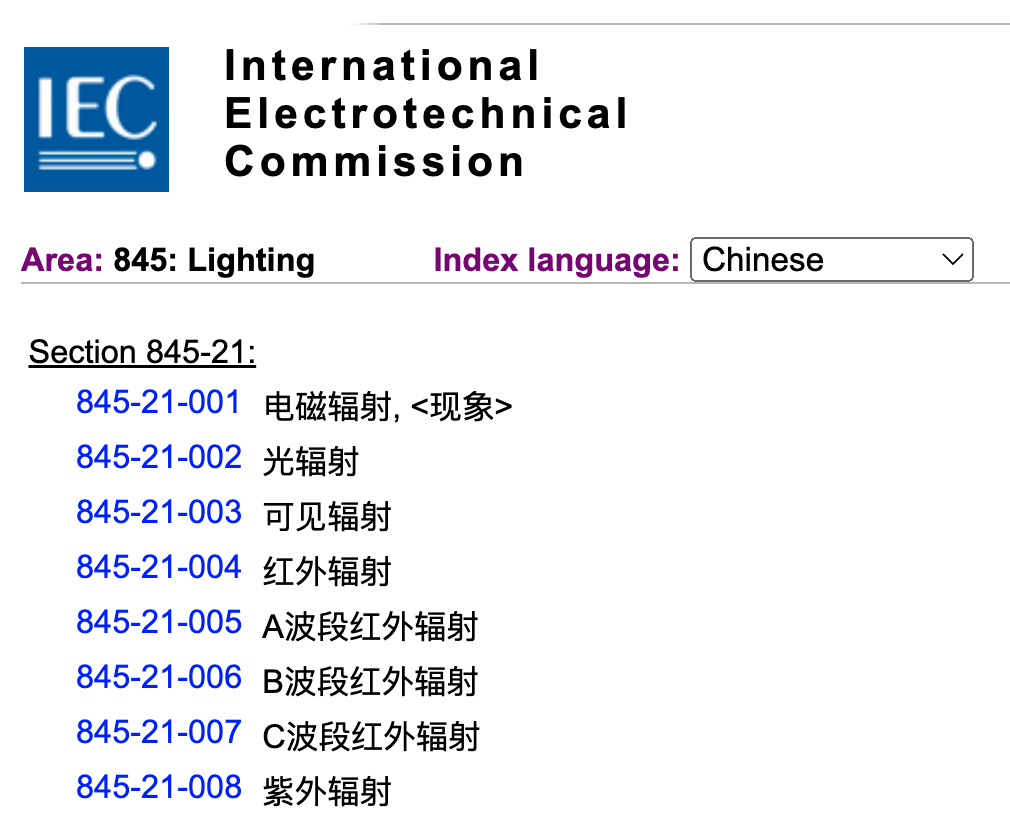

Bei dem Sachgebiet Licht und Beleuchtung wollte die wissenschaftliche Basis die CIE, die internationale Vereinigung der Gesellschaften für Lichttechnik, besorgen. Den Erfahrungshintergrund sollten die örtlichen, besser gesagt nationalen, Gesellschaften in die Praxis bringen, weil diese die nationalen Traditionen und Besonderheiten viel besser kennen. So hatte die IEC, International Electrical Commission, es vor über einem Jahrhundert vorgesehen. Und die IEC ist seit ihrer Gründung die mächtigste Standardisierungsorganisation der Welt, heute mächtiger als gestern.

-

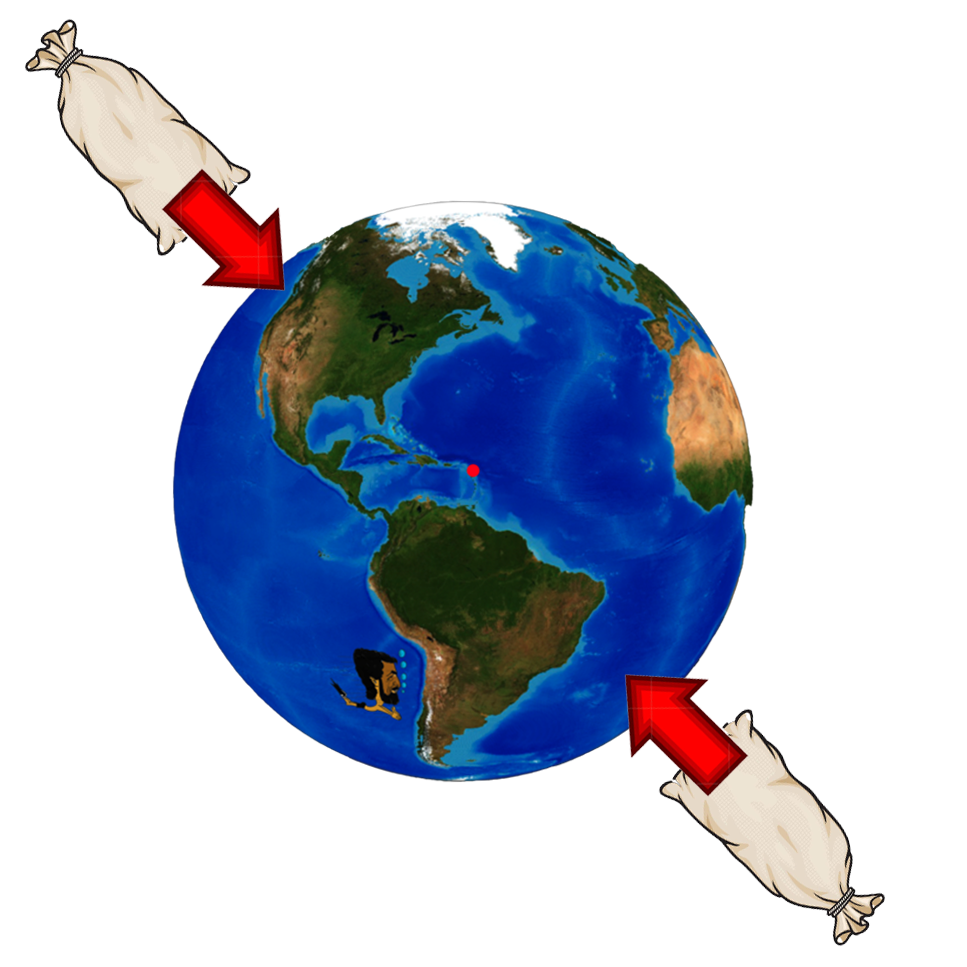

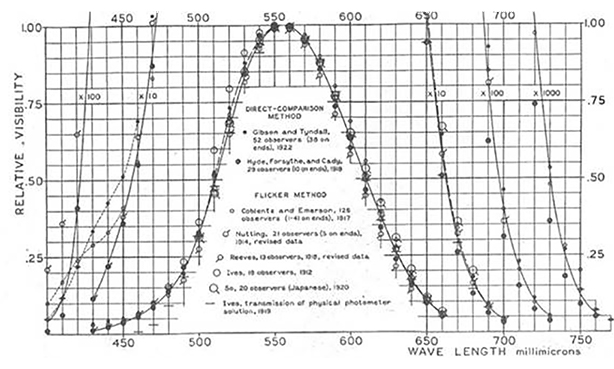

Mein letzter Beitrag für den Februar hieß noch "100 Jahre V(λ)-Kurve - Das Jahrhundert des messbaren Lichtes" und handelte davon, wie die Lichttechnik die Kurve kriegte, die einen weltweiten Handel mit Licht ermöglichte. Man konnte also Licht messen. Wie einen Sack Reis, der in China genauso viel wiegt wie in Lampukistan, einem Bundesstaat von Fantasien. Gibt es einen Grund dafür, dass der Reis in New York anders wiegt als in Singapur? Garantiert nicht. So war die V(λ)-Kurve konsequent und normierte diverse Vorstellungen zu Licht, die überall gelten. In April feiern wir ihren hundersten Geburtstag.

Dumm nur, dass der Sack Reis nichts von seinem Wert einbüßt, wenn man das Wichtigste an seinem Gewicht weglässt, die Richtung. Diese ist zwar an jedem Ort der Erde diametral unterschiedlich, da sie zum Erdmittelpunkt zeigt, aber der Unterschied ist irrelevant. Wir merken nichts davon, wenn ein Sack Reis in Berlin genau in die entgegengesetzte Richtung fällt als auf Rarotonga. Galaktisch gesehen ist das wahr. Aber das ist uns egal. Bei uns zeigt die Schwerkraft in die Richtung der Füße, egal wo wir stehen. Licht aber gehorcht nicht der Schwerkraft und geht seine Richtung. Auch wenn die meisten, die Licht ohne Richtung planen, das nicht mehr wahrhaben wollen.

Die Denke der Standardisierung half äußerst erfolgreich, Maße und Maßsysteme über den gleichen Kamm zu striegeln. Das Ergebnis, das Internationale SI-System, gilt global. Ich meine, fast global. Denn drei wichtige Staaten haben es nicht übernommen: Myanmar, Liberia und die USA. Bei Licht war man indes nicht der gleichen Meinung. Misst man quasi-globale Einheiten wie die Lichtstärke, so benutzt man eine SI-Einheit, die Candela. Regelt man Dinge, die in San Francisco genauso gesehen werden können oder gar müssen wie in Posemuckel, sorgte die Hüterin der V(λ)-Kurve, die CIE, mit Regeln für Jedermann dafür, dass alle wissen, wovon sie reden. Sie hatte mit ihrem Wörterbuch der Lichttechnik, gepflegt seit 1938, sogar für die gleiche Wortwahl zum gleichen Sachverhalt gesorgt. Es gab dieses in vier Hauptsprachen. Vorbei seit 1987, als die letzte Version erschienen ist: Da war die CIE noch eine Tochter von IEC. Seit 2011 kennt die CIE nur die englische Version von jedem Begriff. Echt global ist immer noch electropedia, das viel größere Wörterbuch der Elektriker, das jeden Begriff in 14 Sprachen auflistet.

Vollkommen lokal waren aber die Normen für die Beleuchtung von Arbeitsstätten. Bei uns hießen die DIN 5035, weil die erste davon im Jahre 1935 erschienen war. In anderen Ländern arbeitete man andere Regeln aus. Sehr konsequent - denn trotz weltweiter Verständigung sehen die Arbeitsstätten in verscheidenen Ländern zuweilen recht unterschiedlich aus, wie die Arbeit selbst. Einheit in Vielfalt!

-

Die Einigkeit bzw. Einheitlichkeit bekam einen Knacks in 1989, als die deutsche Lichttechnik meinte, eine internationale Norm zu Beleuchtung müsste verhindert werden. Diese - seit 1999 sogar deutsche Norm DIN EN ISO 9241-6 - ist zwar keine Beleuchtungsnorm. Das war aber egal. Es stand da etwas zur Beleuchtung drin. Und das darf nicht sein. Ergo? Man tut sein Bestes. Es wurden drei Vorhaben parallel aufgeschient: DIN 5035-7 (deutsch), EN 12464 (europäisch) und ISO 8995 (international). Die Idee war, irgendeines wird schon klappen. Die Hoffnung trog nicht und tragischerweise wurden alle drei Realität.

So saß man in der Tinte, denn die drei Werke waren, obwohl von fast gleichen Leuten verfasst, unterschiedlich. Uns gelang es, die DIN 5035-7 abzuschießen, weil zwei deutsche Normen mit widersprüchlichen Aussagen - DIN 5035-7 und DIN EN 12464 - keine Möglichkeit sind, sondern eine Unmöglichkeit. So blieb die europäische Norm übrig, obwohl das Gebiet, auf dem sie gilt, im Indischen Ozean anfängt (20° 52‘ 44.04 S, Insel Reunion) und am Nordkap noch nicht aufhört (Norwegen gehört zu CEN). Norwegen selbst hört nämlich in Spitzbergen auf (78° 11′ N). Im Osten fängt das Geltungsgebiet im Kaukasus an (43° 4′ O, die Türkei ist Mitglied im CEN) und hört im Westen in Französisch Guayana auf (52° 19‘ 48 W). ISO 8995 galt überall und nirgendwo. Niemand hat sie angewendet. Und das global!

Was hat dieses riesige Gebiet mit Licht zu tun? Nichts, wenn man die Augen verschließt und ausschließlich über künstliches Licht sinniert. Auch wenn es niemand glauben will, die Ausgabe von EN 12464 für Außen sollte nachts gelten. Als ich den Ausschuss fragte, wo denn nachts wäre und vor allem wann, wurde es peinlich. In Cayenne dauert der Tag fast immer etwa 12 h. Hingegen bleibt die Sonne im Isfjord in der Polarnacht vom 26. Oktober bis 15. Februar vollständig unter dem Horizont. Es ist also Nacht (siehe WIE LANGE DAUERT DIE NACHT?). Was ist mit der Version von EN 12464, die in Arbeitsstätten gilt? Die sagt im Geltungsbreich "Die Beleuchtung kann durch Tageslicht, künstliche Beleuchtung oder eine Kombination aus beidem erfolgen." Ich würde gerne den Lichtplaner sehen, der diese Freiheit im Geltungsgebiet der Norm realisiert (20° 52‘ 44.04 S bis 78° 11′ N und 43° 4′ O bis 52° 19‘ 48 W)

-

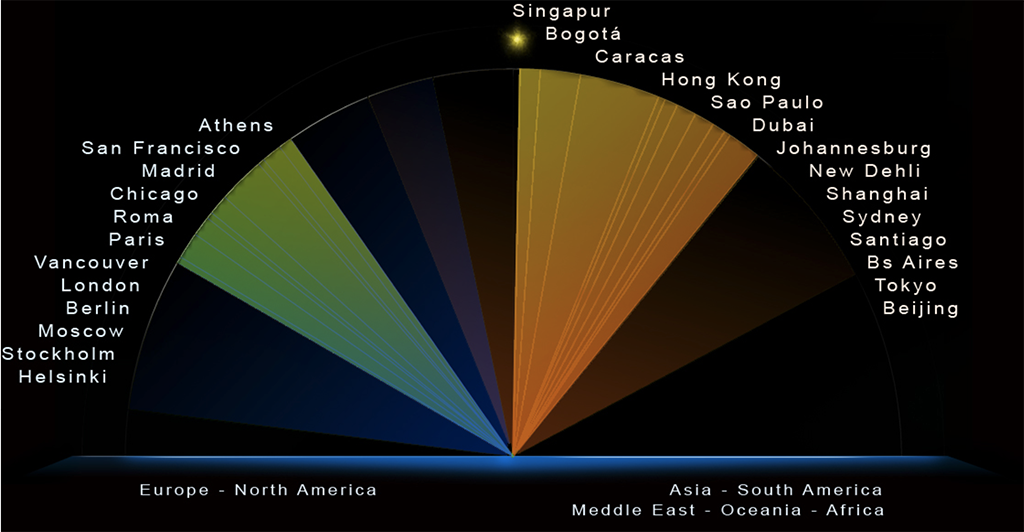

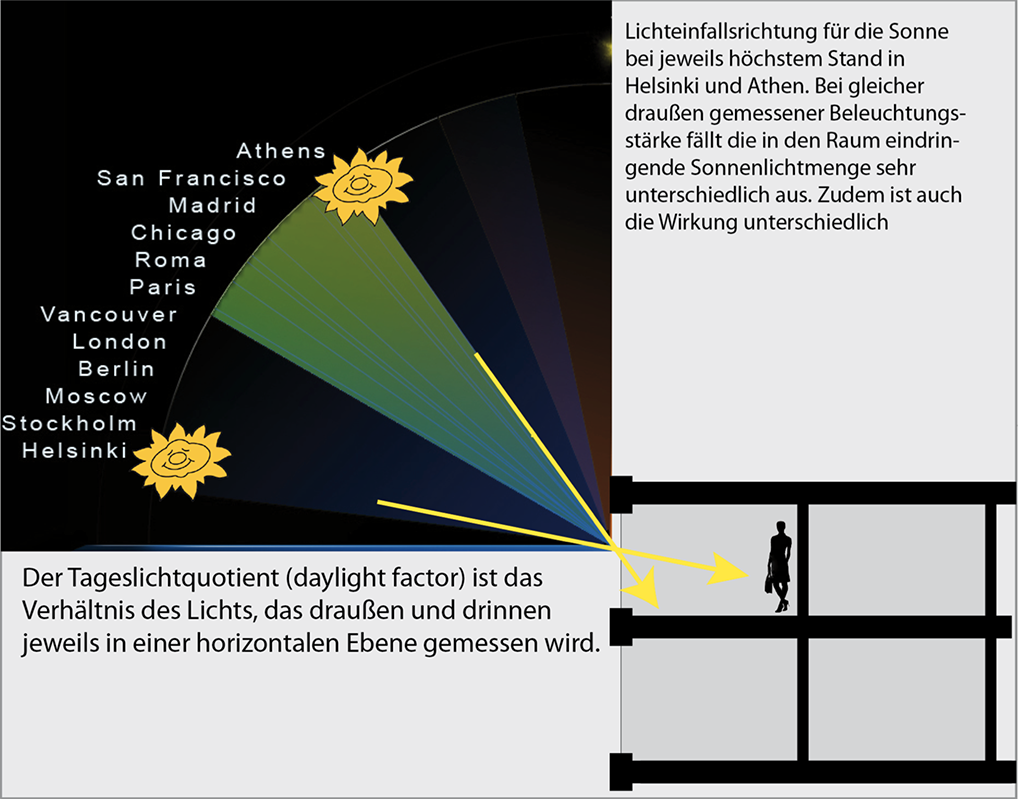

Was das bedeutet, hat eine Lichtplanerin aus einem extrem langen Land (Chile, Paulina Villalobos) dargestellt. Das Land, in dem sie Beleuchtung plant, beginnt in den Tropen und endet kurz vor der Antarktis. Das obige Bild von ihr zeigt, welchen höchsten Winkel die Sonne einnehmen kann (maximales Azimut). Der niedrigste ist naturgemäß waagrecht - wenn die Sonne gerade untergeht. Zwischen diesen Winkeln liegt der Lichteinfall durch das Tageslicht. Das elektrische Licht ist berechenbar. Es kommt fast immer von oben.

Wie rechnet man nun diese beiden Teile einer Beleuchtung aus, um die Beleuchtungsstärke nach EN 12464 zu bestimmen? Dazu bitte dieses symbolische Bild genauer ansehen.

Kann man das überhaupt? Kaum wenn man an die zu beabsichtigenden Wirkungen denkt. Soll die Beleuchtung senkrecht orientierte Objekte beleuchten (z.B. Gesichter, Wände, Stellwände), wird das Tageslicht immer bedeutsamer sein. Will man eine Akte auf dem Tisch beleuchten, überwiegt zum größten Teil des Tages eine ordentlich geplante elektrische Beleuchtung. Wie man auch rechnet, das Ergebnis trägt die Handschrift eines legendären weiblichen Wesens aus den Schweizer Alpen, des sprichwörtlichen Milchmädchens.

Wer das nicht glaubt, kann sich einen Büroraum im Athen und in Helsinki angucken, über die vier Jahreszeiten fotografieren und das Ergebnis vergleichen. Auch wenn alle Fotos bei Tage gemacht werden, unterscheiden sich die Bilder buchstäblich wie Tag und Nacht. Und das liegt garantiert nicht an der Kamera. Den Unterschied macht die Außenwelt. Und diese ist noch viel unterschiedlicher als Athen bis Helsinki.

_

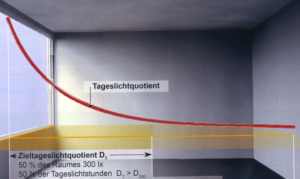

Der Tageslichtquotient ist das Verhältnis der Horizontalbeleuchtungsstärke im Meßpunkt und im Freien. Weiß die Natur, dass man Licht horizontal messen muss?

Was spielt die Horizontalbeleuchtungsstärke für eine Rolle beim Sehen ?

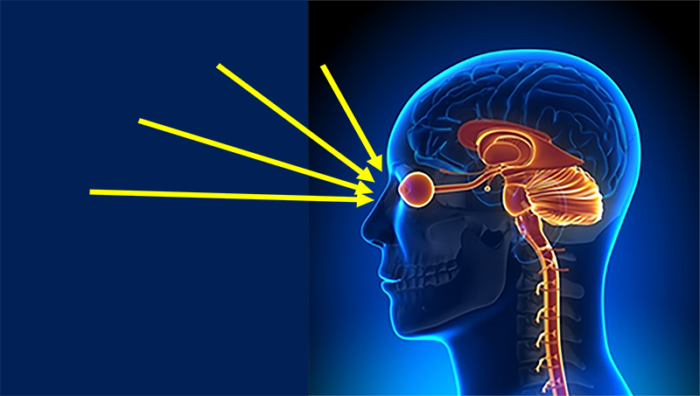

Die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Beleuchtungsstärke unter Berücksichtigung des Tageslichts sind schon in Deutschland immens (Ausdehnung ca. 800 km in der Nord-Süd-Richtung), in den Grenzen des Geltungsgebiets der Norm ziemlich unmöglich. Wie soll man einen Arbeitsraum in der Arktis mit einem auf dem Äquator vergleichen? Und das ist bei der Aufstellung einer globalen Beleuchtungsnorm erst die halbe Miete. Denn mittlerweile haben Mediziner herausgefunden, dass die so bestimmte Beleuchtung die Gesundheit der Menschen gefährdet: "Der Lichteinfall ins Auge übt wichtige Einflüsse auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden aus, indem er die Tagesrhythmen [der Hormone] und den Schlaf, ebenso wie kognitive und neuroendokrine Funktionen verändert. Vorhandene Beleuchtungen genügen diesbezüglichen Anforderungen nicht." (Original hier)

-

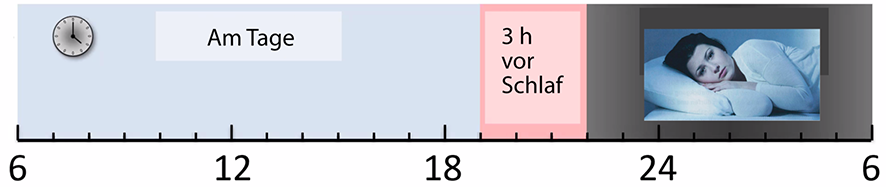

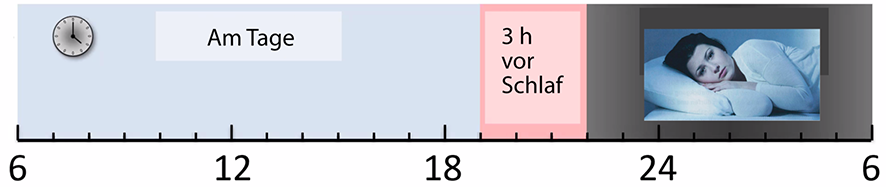

Demnach sollte in der gesamten Wachzeit zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr die Beleuchtungsstärke am Auge über 250* lx liegen. Wenn sich der Körper auf den Schlaf vorbereiten soll, also zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, darf sie nicht mehr als 10 lx betragen. Die ganze Nacht muss es dann dunkel sein.

Die Sache mit der Nacht hatte ich oben erklärt. Was noch fehlt ist die Saison. Diesem Regime können Menschen, die am Äquator leben, schon folgen, so sie abends weder arbeiten wollen noch irgendeine soziale Aktivität entfalten. Bereits nördlich des Mittelmeers, also in der Türkei und in Griechenland bis Spanien, wird es schwer. Denn am Abend um 19:00 Uhr herum finden dort die intensivsten sozialen Aktivitäten im Freien statt (italienisch Piazza). Außerdem kommt der Tag vor 06:00 Uhr morgens und ist um 19:00 abends immer noch da. Es sei denn, es ist Winter. Die Mittel- und Nordeuropäer werden die Sache noch skeptischer Sehen. In Deutschland (Hamburg) geht die Sonne um 04:50 Uhr auf, und der Tag dauert 17,05 Stunden (Sommersonnenwende). So geht die Sonne erst 21:53 Uhr unter. Der chronobiologisch korrekte Tag steht also nur auf dem Papier.

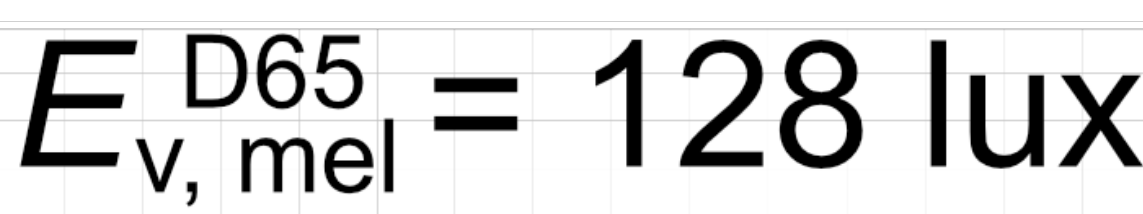

*) Die geforderte Beleuchtungsstärke ist in sog. Tageslichtäquivalenten und beträgt ein Vielfaches der visuellen Lux. Wie man visuelle Lux in melanopische umrechnet, wird hier erklärt.

-

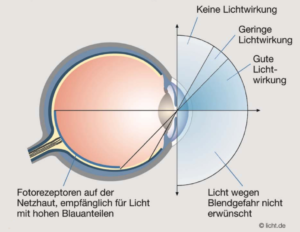

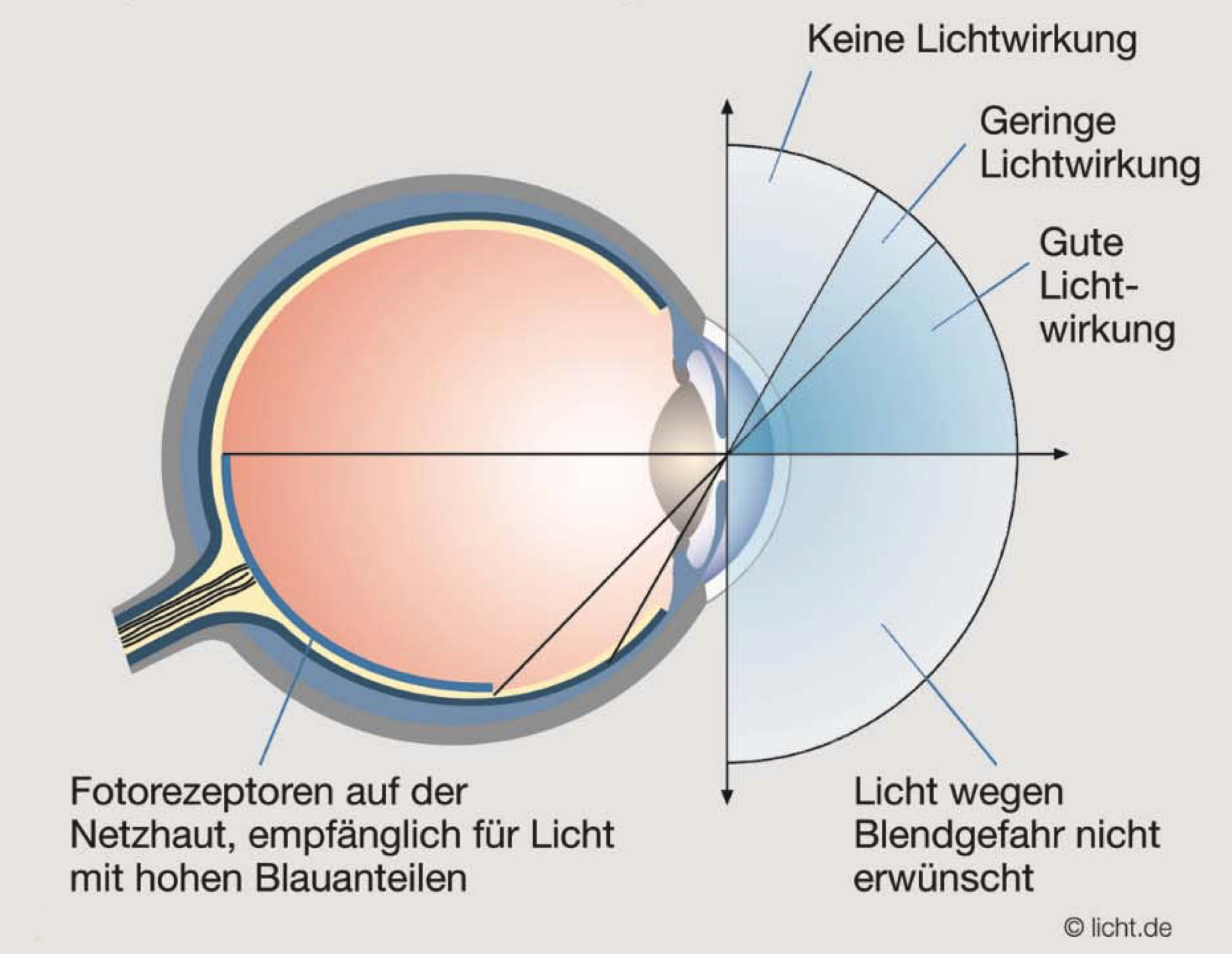

Wenn das nur alles wäre! Will man den Forderungen der Medizin folgen, bedeutet das den Abschied von der Basis aller Beleuchtungsnormen, die mehr oder weniger auf der Horizontalbeleuchtungsstärke beruht haben. Die Wirkung dieser ist exakt Null: Wenn Licht von der Decke nach unten geht, dringt es nicht ins Auge ein und kann daher keine "melanopische" Wirkung auslösen. Wer eine melanopische Wirkung auslösen will, schickt das Licht einfach waagrecht. So einfach ist das allerdings nicht, wenn die Leuchten an der Decke sitzen. Also brauchen wir einen Richtungswechsel.

Leider stehen zwei Dinge dem im Wege: Lichtquellen in der Sehrichtung bedeuten auch Blendung. Und man will nichts von der "Lichtqualität" zurücknehmen, die man allerdings vergessen hatte zu definieren. (hier oder da) So etwa 90 Jahre lang. Und dem waagrecht fliegenden Licht - aka Vertikalbeleuchtungsstärke - stehen in Arbeitsstätten insbesondere zwei physikalische Objekte im Wege: die Akustikpaneele und die Bildschirme. Die ersteren sind Notbehelfe, weil Menschen bei der Arbeit auch Lärm erzeugen, aber ihre Ruhe brauchen. Und die Bildschirme mögen ganz und gar nicht, dass sie beleuchtet werden. Sie erzeugen ihr Licht selbst. Kommt Fremdlicht von der Beleuchtung darauf, verlieren sie Kontrast oder Farbe, meistens beide.

Wer in Sachen Licht und Beleuchtung neue Regeln einführen will, kämpft gegen vier mächtige Gegner, die leider keine Windmühlen sind, sondern physikalische bzw, physiologische Realitäten.

-

Derzeit sitzen viele weise Köpfe daran, auch diese in eine globale Norm zu pressen. Die heißt ISO/CIE 8995 und soll global gelten und Folgendes erreichen:

- Neues Wissen über die gesundheitliche Wirkung des Lichts einarbeiten.

- Altes Wissen, die nachweislich zu einer Gefährdung der Gesundheit geführt haben soll, beibehalten.

- Tagsüber die Beleuchtung um ein Vielfaches erhöhen.

- Nachts den Menschen das Arbeiten ermöglichen, obwohl das Licht dann ihre Gesundheit gefährdet.

Die Sache hat allerdings gleich fünf fundamentale Schönheitsfehler

- Der vorgegebene Tag existiert in unseren Breitengraden bestenfalls paar Mal im Frühling und im Herbst

- Ein erheblicher Teil der Arbeitskräfte leistet Nacht- und Schichtarbeit, ein noch größerer Teil verbringt den Abend vor dem Fernseher, im Theater, bei Freunden oder in Lokalen.

- In Deutschland bereiten sich allenfalls Kleinkinder ab 19:00 Uhr auf den Schlaf vor.

- Die Bildschirme, die man gerne abends benutzt (Fernseher, Computer, Tablets), produzieren fast genauso viel Licht wie die Beleuchtung am Tage.

- Man muss die vorhandene Beleuchtung tagsüber um ein Mehrfaches erhöhen.

Vor einer Standardisierung der Beleuchtung über Länder- und Kulturgrenzen hinweg hatte ein guter Freund, der ehemalige Präsident der LiTG, Prof. Gall gewarnt. Nicht etwa leise, sondern vor der größten Versammlung von Fachleuten in Europa. Er kannte sich nicht nur auf dem Fachgebiet sehr gut aus, sondern auch in der gesamten Geschichte des Fachs. So hat er mit Zitaten von früheren Kollegen wie Lax, 1928, Arndt, 1938, Köhler 1952, Hentschel, 1975, Kramer 1998, belegt, warum es Sinn macht. am Althergebrachten zu bleiben, was gar nicht alt klingt. Normen und Richtlinien zur Lichttechnik zu internationalisieren macht Sinn, dasselbe mit Regeln zu Beleuchtung zu betreiben, ist eher Wahnsinn. Als feiner Mensch hat Gall dies nicht so brutal ausgedrückt, aber ziemlich deutlich gesagt. Deswegen hänge ich sein Papier aus dem Jahr 2003 an: “Chancen und Risiken internationaler Vereinheitlichung von Beleuchtungsnormen”. Aufruf hier.

Würde Gall leben, würde er vermutlich sagen : "Leute, bitte…"

-

100 Jahre V(λ)-Kurve - Das Jahrhundert des messbaren Lichtes

-

29.02.2024

In April 2024 ist das Jahrhundert um! Die V(λ)-Kurve wird 100 Jahre alt. Die Geschichte kennt nur wenige Kurven, die Geschichte gemacht haben. Diese hier hat Lichtgeschichte geschrieben. Nicht nur …

-

-

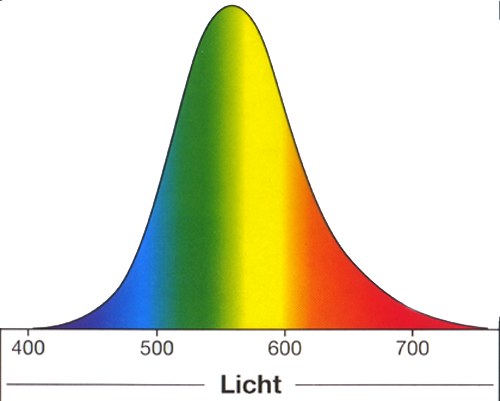

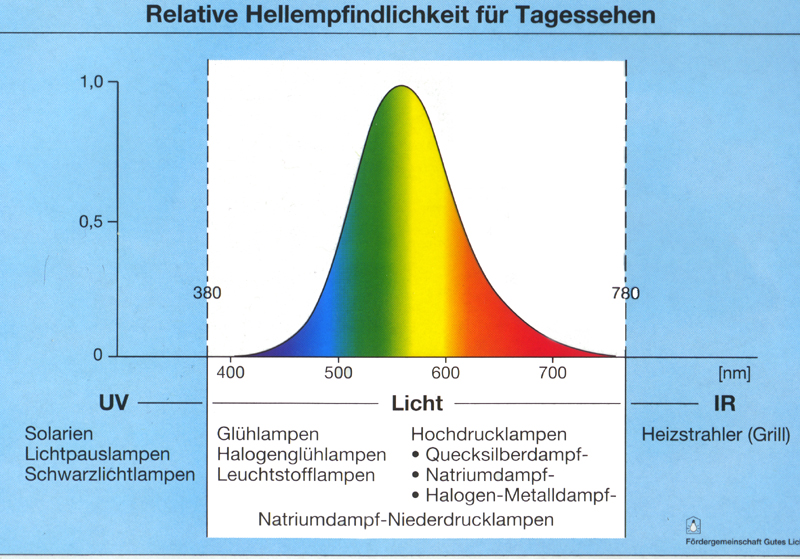

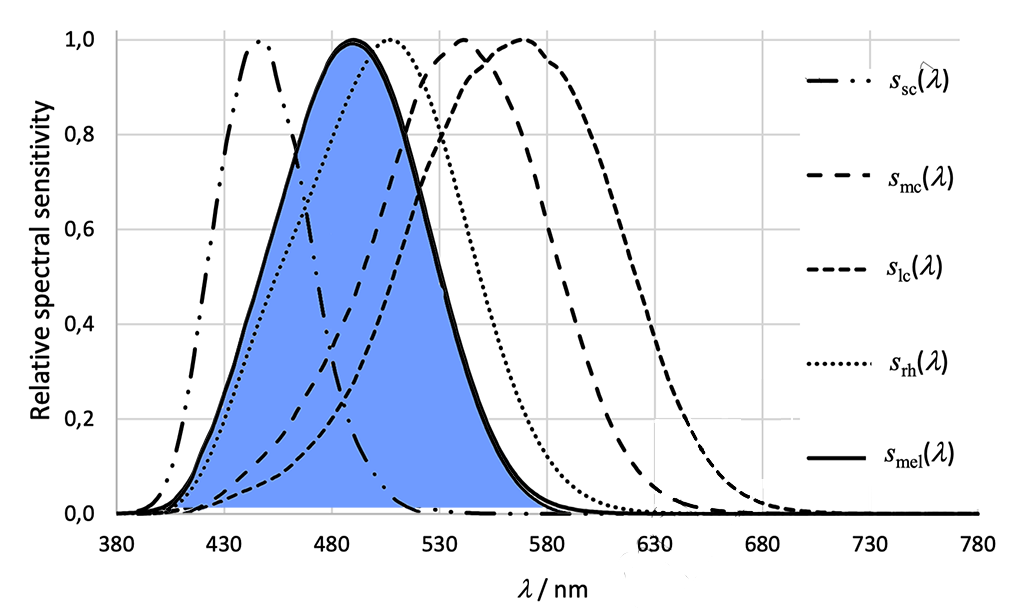

So kennt sie kaum jemand. In der Abbildung ist ihre Entstehungsgeschichte eingearbeitet. Sie sollte die relative Sichtbarkeit darstellen, also eine normierte Funktion, die anzeigt, die das menschliche Auge Lichter von blau bis rot bewertet. Ich habe einige hübschere Ausführungen der Kurve gezeichnet, die weniger wissenschaftlich aussehen, aber dafür attraktiver.

Sie hat Licht definiert und damit messbar gemacht. Damit ist die Grundlage dafür geschaffen, dass mit Lichtprodukten gehandelt wird. Und zwar weltweit. Wenn man heute auf einer Lampenverpackung liest "12W - 806 lm - 840" (Ra) und versteht, dass die gekaufte Lampe aus 12 W aufgenommener Leistung 806 lm Licht produziert und dies mit einem Farbwiedergabeindex von 80 - 89 bei einer Lichtfarbe von 4000K, dann ist es Verdienst dieser Kurve.

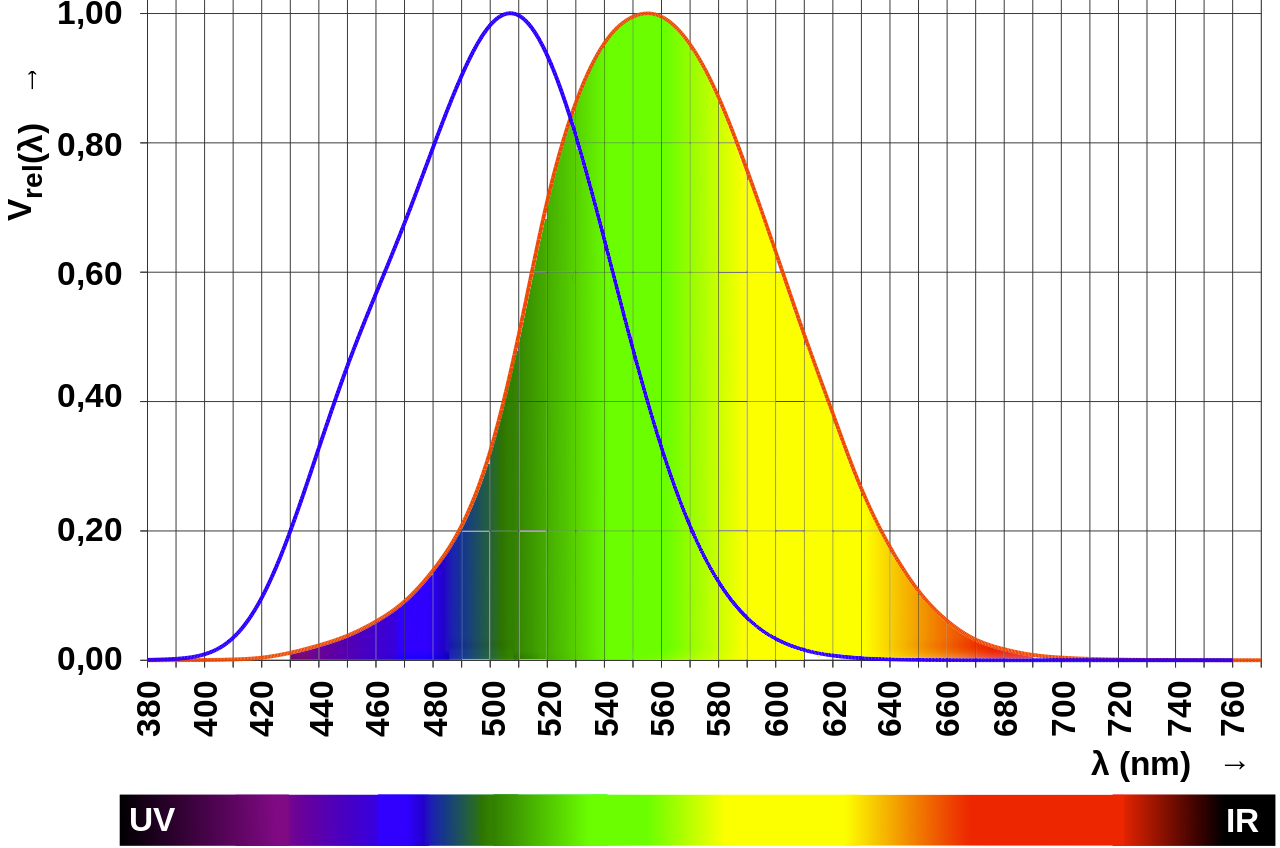

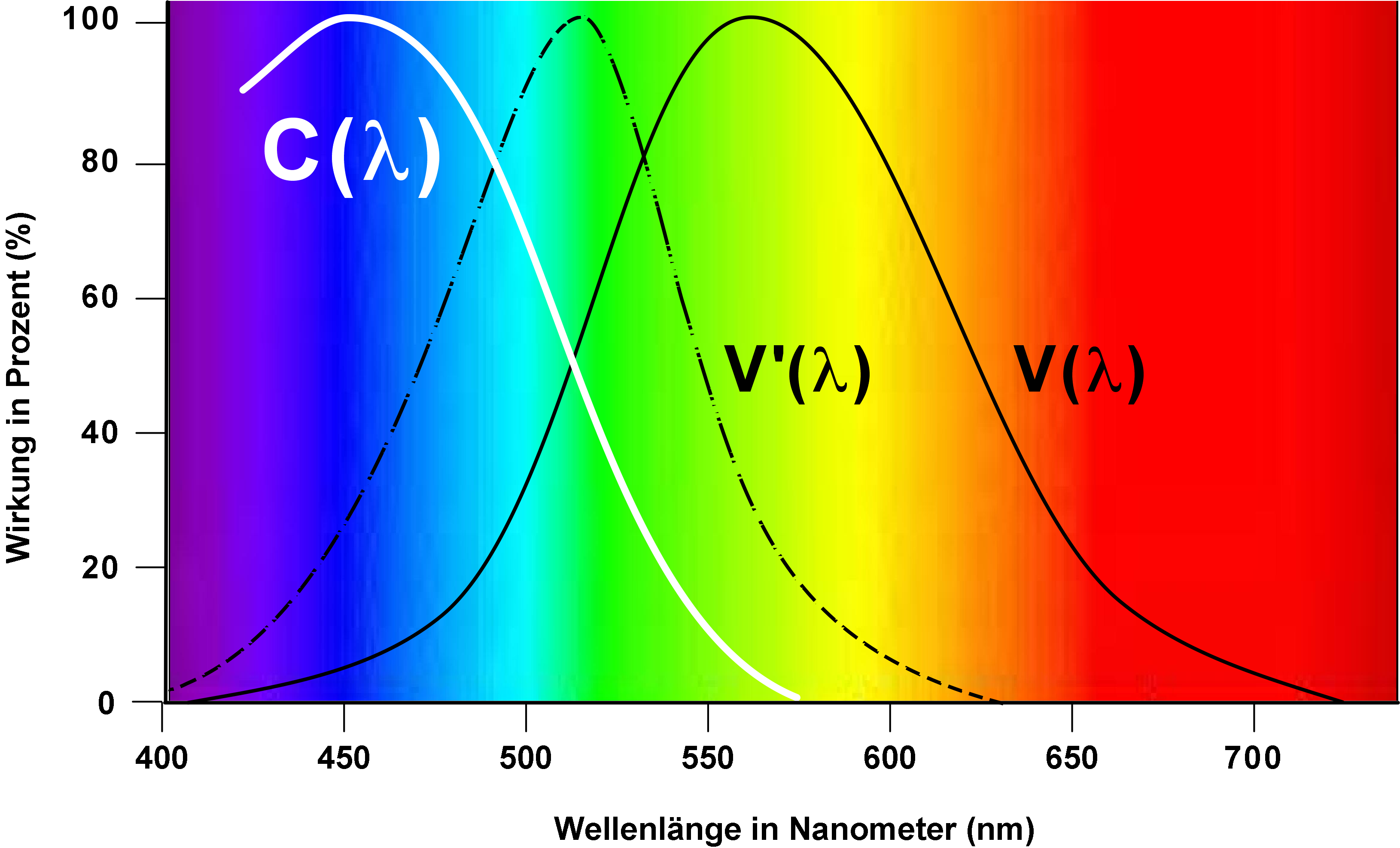

Sie bekam im Laufe der Jahre einen weitaus weniger prominenten Partner, der die Effizienz des Auges beim Nachtsehen bezeichnet. Das konnte aber nichts werden, weil die Lichtmacher ja das Helle bevorzugten. Der Partner unterscheidet sich im Namen durch einen Apostroph, wirklich nicht allzu auffällig: V'(λ). Und ist sehr deutlich freundlicher zu blauem Licht. Denn nachts sind die Katzen nicht grau, sondern wir sehen sie so, weil unsere nachtaktiven Sehzellen (Stäbchen) eben im Blauen empfindlicher sind.

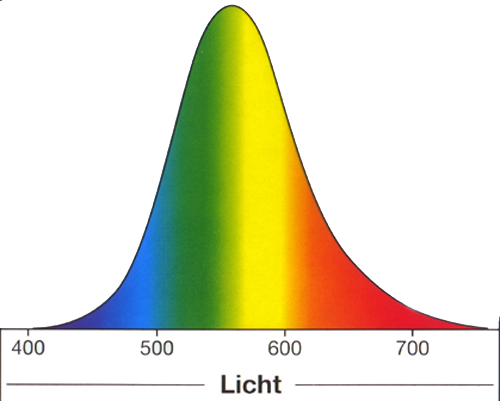

Das zweite Jahrhundert des definierten Lichts wird erleben, wie diese Kurve ihren Platz räumen wird einer neuen. Denn Mediziner haben im Jahr 2002 einen neuen Empfänger im Auge entdeckt, der das Blaue sogar mehr liebt als die Stäbchen. Diesem Empfänger wurde zu Beginn zugetraut, ziemlich eigenmächtig zu handeln. Daher berechnete man eine eigene Kurve, die man C(λ) nannte, C wie circadian. Denn die neue Kurve sollte anzeigen, wie Licht die Körperrhythmen des Menschen beherrscht. (Für Leute, die auf ihrem Computer den Buchstaben λ nicht finden können, heißt sie C-Lambda-Kurve.) Mittlerweile ist man übereingekommen, dass alle Empfänger im Auge ihr Scherflein dazu beitragen, das Melatonin im Blut zu senken oder das tunlichst zu vermeiden. Den Beitrag des neuen Empfängers nennt man deswegen melanopisch. Alle lichttechnischen Größen werden auch auf melanopisch berechnet und bekommen einen Index -mel. Die Kurve(n) der Zukunft habe ich unten skizziert.

Im zweiten Jahrhundert des messbar definierten Lichtes wird dieses zum einen am Tageslicht gemessen. Und zum anderen am Menschen. So werden alle "melanopischen" Größen, vom Lichtstrom bis zum Reflexionsgrad, auf das Spektrum des Tageslichts bezogen. Leider geht es da ohne etwas Normierung nicht. Die Basis ist D65 - D wie daylight und 65 wie 6504K - das ist der mittlere Sonnentag über Wien, allerdings ohne Sonne. Der "genormte" Mensch ist 32 Jahre alt. Ob er männlich ist wie bei der Festlegung der V(λ)-Kurve, weiß man nicht.

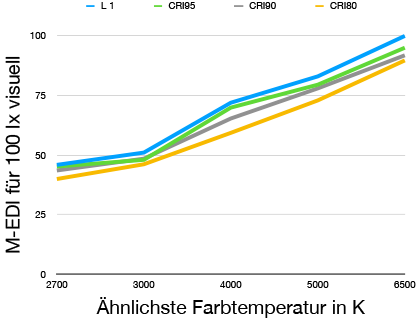

So wird künftig 500 lx (melanopisch) exakt 500 lx (visuell) entsprechen, wenn das Licht einer Lampe mit der Farbtemperatur 6504K in das Auge eines 32 Jahre alten Menschen trifft. Wenn sich dieser für ein warmes Licht erwärmt und daher eine (verbotene) Lampe benutzt, die ein gewisser Edison erfunden haben soll, bleiben von den 500 lx etwa 67 lx übrig, aber "tageslichäquivalent". Altert dieser Mensch und wird glücklich 75 und kauft sich eine neutralerweiße Lampe (4000K), kann er sich auf 80 mel-EDI freuen. Wer sich die Rechnung zutraut, kann hier und da mehr finden.

Die Berechnung ist zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig. Das umso mehr nach 100 Jahren, in denen sich das Licht als Helligkeit definiert hatte. Die neue Sicht besagt, dass die Gleichung Licht = Licht nur in der Physik gilt. Wenn man wahrnimmt, dass es ein Spektrum hat - und nicht nur weiß ist, wie seit Newton bekannt -, muss man anerkennen, dass die Wirkung des Lichts nicht so simpel ist. Wenn man auch anerkennt, dass Menschen unterschiedlich sind, muss man sich von den beinah zum Totem gewordenen 500 lx verabschieden. Im zweiten Jahrhundert des messbaren Lichts haben wir noch viel zu verstehen.

Vielleicht verstehen wir im dritten Jahrhundert den messbaren Umgang mit der Farbe. Dieser ist heute den Hohepristern der Farbenlehre vorbehalten. Ob man Licht mit der V(λ)-Kurve misst oder an seiner circadianen Wirkung, das so betrachtete Licht ist grau wie nachts die Katzen. Wie sich Farben auf den Menschen auswirken? Ich denke, das kennt fast jeder. Aber kaum jemand weiß, dass weder die Alten Griechen noch die Römer, deren Umwelt, die Ägäis und das Mittelmeer, vermutlich vom schönsten Blau der Natur beherrscht wird, kein Wort für diese Farbe hatten. Und das Blau des Druckers und das des Farbmetrikers bedeuten nicht dasselbe. Immerhin wissen wir, dass es unsere Hormone beeinflusst und daher tagsüber willkommen ist, aber nachts möglichst vermieden gehört.

High Noon oder täglich Scirocco - vom Konzept einer künstlichen Lebenswelt

-

25.07.2022

Menschen, die sich z.B. in einem Großraumbüro unwohl fühlen, suchen die Lösung ihrer Probleme beim nächsten Verantwortlichen, den sie dafür halten. Zu allererst trifft es die Haustechnik. Das sind Männer, die vor Bildschirmen sitzen und die Klimaanlage kontrollieren. Die tun ihr Bestes. Leider ist das Beste, was sie können, nie genug. Außer an heißen Sommertagen, wo alle nur ein wichtiges Bedürfnis haben. Kühle! An solchen Tagen kommt keiner auf die Idee, auf die Beleuchtung zu schimpfen. Die ist meistens aus. Sie kommt an die Reihe, wenn sich der Herbst meldet. Und egal bei welchem Wetter, man schimpft über Lärm im Büro. Seit Generationen sind Akustiker eifrig dabei, die Probleme zu lösen. Wenn sie noch nicht gestorben sind, lösen sie auch morgen noch …

Selten kommt jemand auf die Idee, dass die Schöpfer unserer Probleme von heute schon längst gestorben sind, aber nicht ihre Vorstellungen. Diese überleben ihre Väter (Mütter waren es mehrheitlich nicht, weil alle Ingeniere waren) unbemerkt, als lästiges Erbe sozusagen. Eine solche Vorstellung feiert fröhliche Urständ in Form von Empfehlungen zu gesundem Licht im Innenraum, geschrieben von einer hochkarätigen Gruppe von Medizinern (hier). Sie fordern tagsüber ein Minimum an Licht, das ins Auge geht. Und das Maß dazu ist das Tageslicht. Ist das etwa ein Problem?

Ganz und gar nicht. Denn die Vorstellung, mit Tageslicht eine gesunde Umgebung zu schaffen, stammt auf dem späten 19. Jahrhundert und wurde von den Progressiven entwickelt. Diese wurden angetrieben durch die verdüsterten Städte wie Manchester oder New York in der Spätphase der industriellen Revolution, aus denen übrigen Marx und Engels den Kommunismus entwickelten. Das Tageslicht sollte Wohn- wie Arbeitsstätten erleuchten.

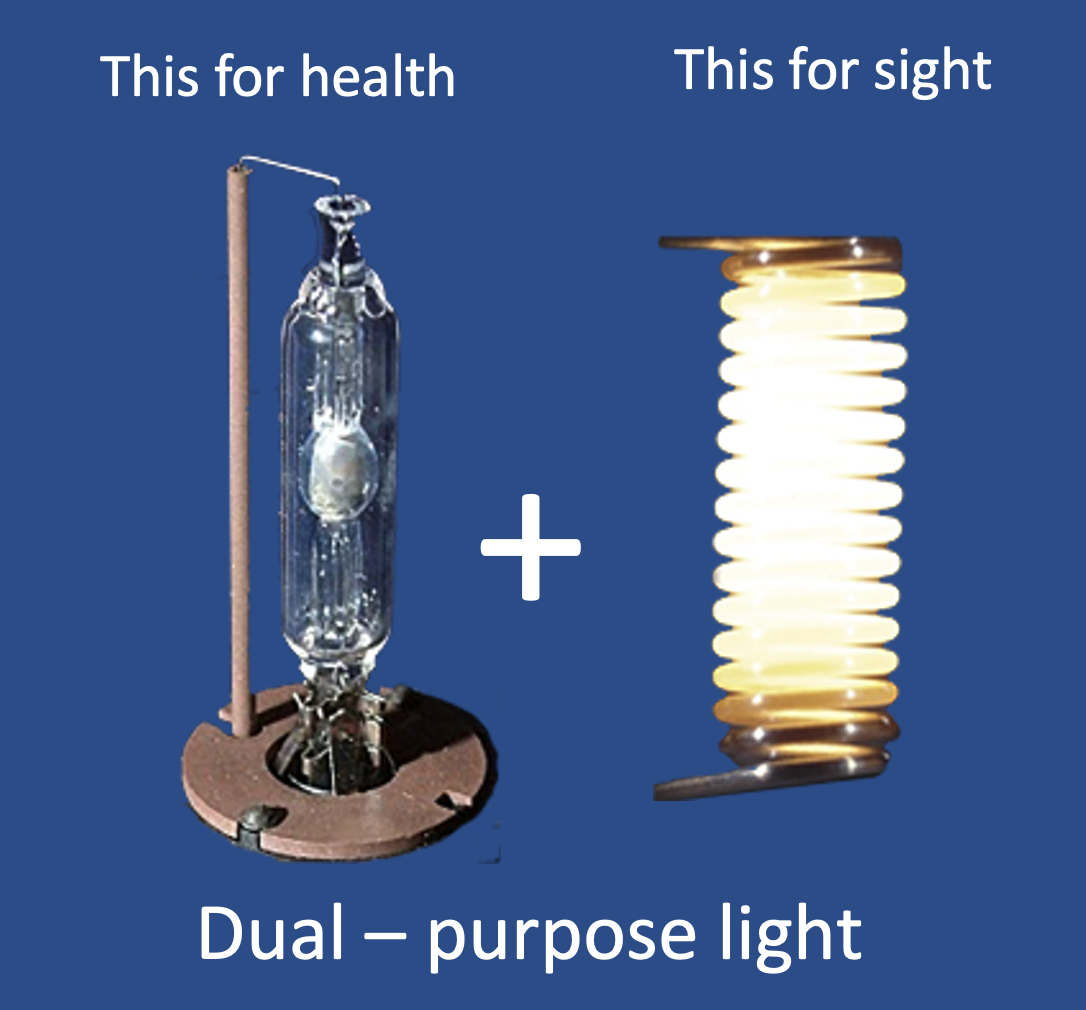

Leider stellte man schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, das gesunde Tageslicht in die Räume zu locken. Denn der Ruß und Rauch, die die Städte verdunkelten, machten auch vor den Fenstern kein Halt. Sie waren bald dicht. Und UV-Licht, das gesund sein sollte, machte im Winter sowieso einen Bogen um New York, Chicago oder London. Ergo? Wir bilden den Tag im Innenraum mit Lampen nach. Es fragt sich welchen? Die Antwort, die der Spiritus Rector der ganzen Idee, Matthew Luckiesh, fand, unterscheidet sich nur wenige Grad Kelvin von der heutigen Lösung. Luckiesh, Leiter des Entwicklungslabors von General Electric zu Beginn des 20. Jahrhunderts, setzte der Lichttechnik das Ziel, den mittleren Sommertag zu simulieren. Und das rund um die Uhr. Dieser hätte eine Farbtemperatur von 6300 K, so nach dem Augenmediziner Höfling. Die heutigen Mediziner, allesamt Chronobiologen, machen ein Tageslichtäquivalent D65 zum Maßstab. Dessen Farbtemperatur beträgt 6504 K. Und danach werden alle melanopischen Beleuchtungswerte berechnet.

Theorie beiseite, was sagt die Praxis? Höfling hat vor über 40 Jahren festgestellt, dass dieses Tageslicht keineswegs den Tageslichtverhältnissen im Raum entspricht. Er spricht davon, der Volksmund hätte die Lampen als zu blau, kalkig und leichenfarbig empfunden. Soll etwa das gesunde Licht für die Zukunft sein?

Das Problem liegt darin, dass das Tageslicht extrem veränderlich ist. Auch dessen Verschwinden, die Nacht, hat eine Bedeutung, die schon in der Bibel zu Beginn der Schöpfungsgeschichte steht "Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag." Können wir dies nachbilden?

Mag sein. Wir müssen aber noch mehr nachbilden, wenn die künstliche Umgebung perfekt sein soll. Was das bedeutet, hatte ein gewisser Weber, Autor von "Praktische Erfahrungen bei fensterlosen Arbeitsräumen" im Jahre 1969 so dargestellt: "… richtige Dosierung folgender Reize: Eine Luftbewegung durch die Klimaanlage, akustische Reize durch die Maschinen, stärkere optische Gestaltung durch die Farbgestaltung sowie letztlich durch die Tätigkeit am Arbeitsplatz selbst." Ergo, wir müssen nicht nur den mittleren Sommertag, leider mit bewölktem Himmel und diffusem Licht, simulieren, sondern auch Umweltreize durch Maschinengeräusche. Wie man dabei vorgeht, wüsste ich sehr gerne. Noch schöner wäre es zu wissen, wie man durch farbige Umweltgestaltung den Blick in die Natur ersetzen soll. Leider ist der Autor der Weisheiten verstorben, ohne die Lösung zu verraten.

Wer heute seine Probleme mit der Arbeitsumgebung gelöst oder gemildert haben möchte, muss sich die Vorwahl vom Himmel besorgen (oder vielleicht von dem wärmeren Teil davon). Wer, was, wann verzapft hat, kann ich bei Licht gut verorten. Bei dem Rest geht es weniger gut. O Herr, gib uns unser täglich Scirocco! Begleitet durch Geräusche einer Nähmaschine oder Windmühle.

Melanopische Wirkungen von Licht genormt

-

22.07.2022

Heute morgen erreichte mich die Meldung "wir möchten Sie darüber informieren, dass mit Ausgabedatum 2022-08 ..." erschienen ist. Die Meldung betrifft DIN/TS 67600 "Ergänzende Kriterien für die Lichtplanung und Lichtanwendung im Hinblick auf nichtvisuelle Wirkungen von Licht".

TS im Namen einer Norm steht für "Technische Spezifikation" und bedeutet, dass das betreffende Papier Kandidat für eine Norm ist, aber derzeit keinen Konsens (für alle) findet. Eigentlich wäre es nicht verkehrt, wenn alle Normen zu Beginn so entstünden, weil es sehr mühsam ist, für komplexe Sachverhalte einen Konsens zu finden. Die Gefahr ist zu groß, dass man dann nur den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Bei Licht gestaltet sich die Sache noch schwieriger, weil die Einbeziehung von nicht-visuellen Wirkungen das bisher Geltende nicht etwa aufhebt.

Wie immer bei komplexen Themen, kein Kommentar. Die Norm kann beim Beuth Verlag bezogen werden. Das öffentlich verfügbare Inhaltsverzeichnis (hier abrufbar) gibt eine Orientierung über Art und Umfang der erarbeiteten Informationen.

3356703LED und das liebe Vieh - Neue Horizonte in der Viehzucht

Wer genug hat von der melanopischen Wirkung von LED auf den Menschen und auch die Beeinflussung von Spinat durch moderne und super-intelligente Beleuchtung lieber den Gemüseingenieuren überlässt, kann sich mit einem weiteren Feld beschäftigen, das man mit Licht beackern kann. Es ist die Rede von der Tierhaltung. Meine erste Nagelprobe damit hatte ich mit einer kleinen amerikanischen Wasserschildkröte gemacht, deren harte Schale nach einer Weile nicht mehr hart war. Mit der sind wir deswegen ans Mittelmeer gefahren, damit das arme Vieh sich wieder eine harte Schale zulegen konnte. Ihre Nachfolgerin haben wir nach dieser Erfahrung besser belichtet. Das war ein Segen für die Schildkröte. Für uns nicht, weil sie zu stark und groß wurde, und kurzerhand das ganze Aquarium leer fraß. Seitdem gucke ich erst einmal an, wie sich was auswirkt.

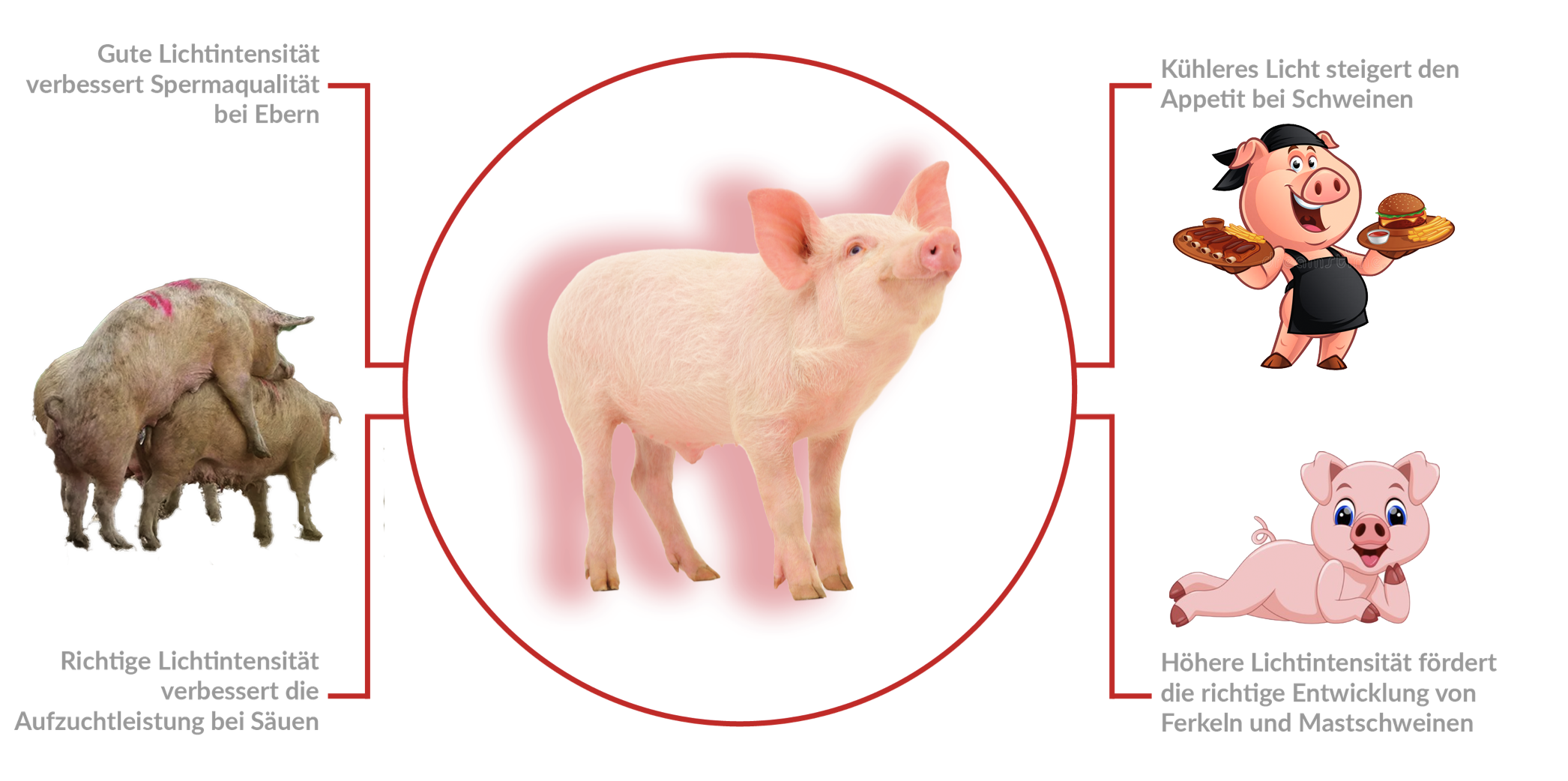

Gucken wir uns einige der tollen Wirkungen an. Gute Lichtintensität (ich denke zunächst an Beleuchtungsstärke) verbessert die Spermaqualität bei Ebern. Wovon die Säue in erster Linie profitieren. Die gesamte Familie profitiert saumäßig vom kühleren Licht und entwickelt mehr Appetit. Anders als bei uns folgt darauf keine Diät bei den Schweinen. Und eine höhere Lichtintensität fördert die richtige Entwicklung von Ferkeln zum richtigen Schwein, felix porcus. Dann heißen sie Mastschwein und werden von Onkel Tönnies weiter behandelt. Leider nicht mehr mit Licht.

Das Beherrschen der circadianen Rhythmik der Viecher ist ein ungemein aufregendes Feld für den cultor opticus bzw. cultor photographius (Lichtzüchter). Das hat einst damit anfangen, die Hühner zu überlisten, die nur im Langtag Eier legen. Man verlängerte halt den Tag mit Lampen. Damit sie mehr Eier in der gleichen Zeit legen, verkürzt man den "Langtag", indem man aus den 24 Stunden 23 macht. Das dumme Huhn merkt nämlich die Länge des Langtags nicht an den hellen Stunden sondern am Rhythmus. Eigentlich sind 23 Stunden auch circa ein Tag.

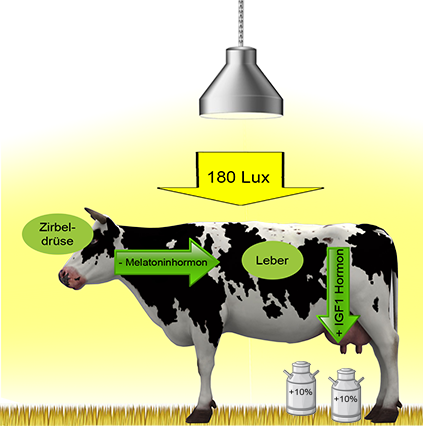

Bislang trotzt nur ein tierisches Wesen wacker den Manipulationsversuchen, Thalassomyxa australis. Das nette Tier bleibt abgerundet wie eine pennende Maus, wenn es inaktiv ist. Und geht über in seine aktive Form, um Nahrung aufzunehmen. Der Wechsel zwischen der inaktiven und der aktiven Phase erfolgt zwar rhythmisch, aber gesteuert von der Temperatur und nicht vom Licht. Kein Wunder, denn Thalassomyxa australis ist eine Nackt-Amöbe. Ein anständiger deutscher Bauer macht sich nichts aus Viechern, die sich nicht einmal ein Fell leisten können. Aber dass man mit LED Ställe für Kuhaugen besser ausleuchten kann, ist doch wahr! Und effizienter sind die auch … Geben mehr Milch.

Neueste Beiträge

- Irren ist menschlich – Künstliches Licht wird gesund – Irgendwann 25. April 2024

- Irrtümer durch eine falsche Definition 10. April 2024

- 100 Jahre Vlambda-Kurve 2. April 2024

- Was ist gesundes Licht? 1. April 2024

- Wo keine Entleuchtungsbirne hilft 30. März 2024