Posts Tagged: Psychologie

Fake News frei Haus - Von einer Berufsgenossenschaft frei Haus geliefert

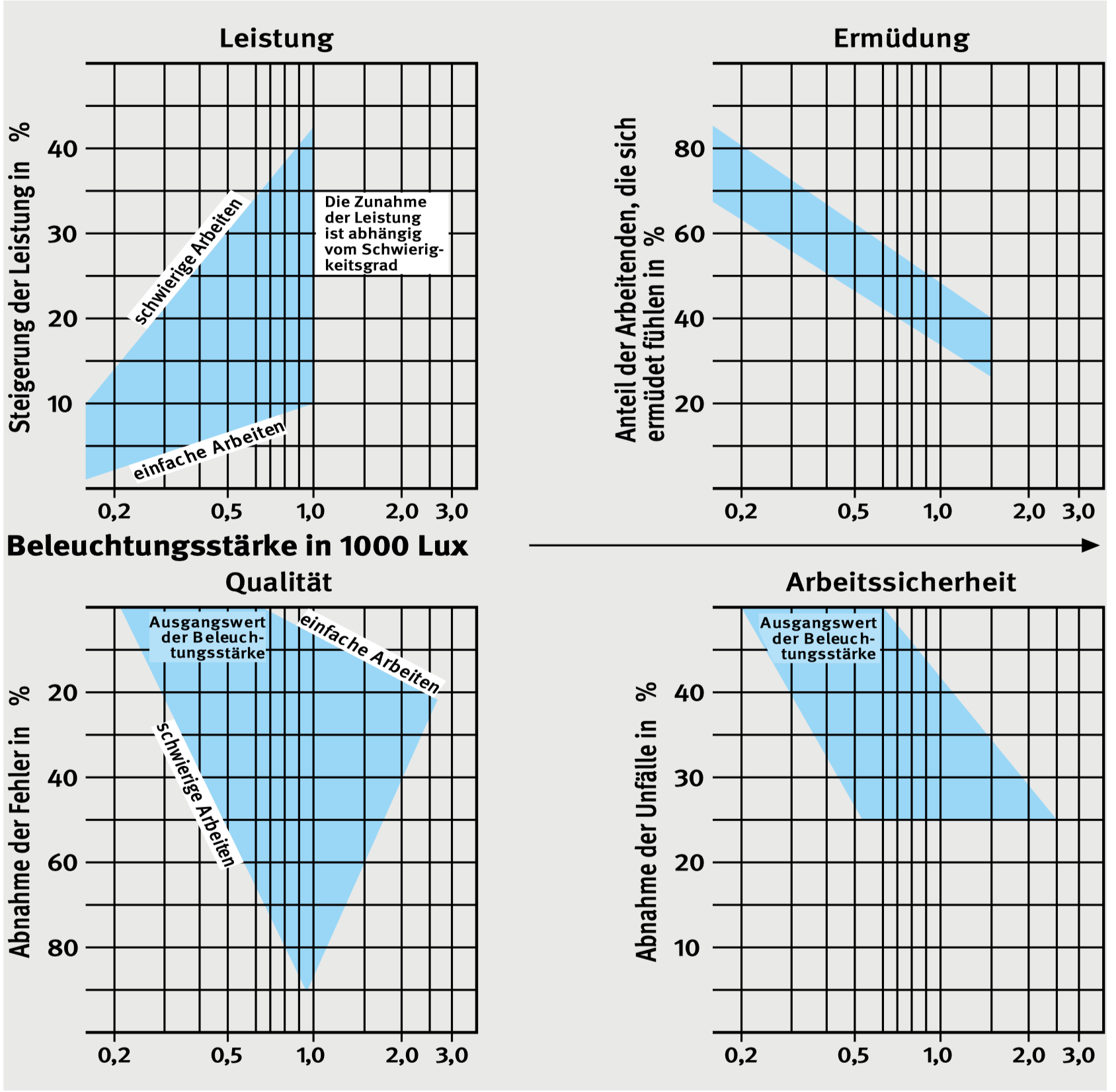

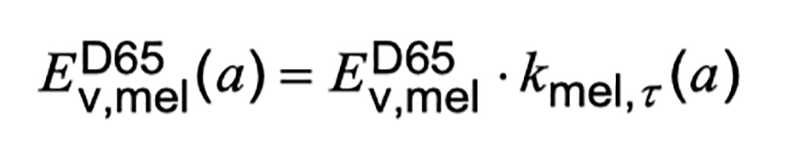

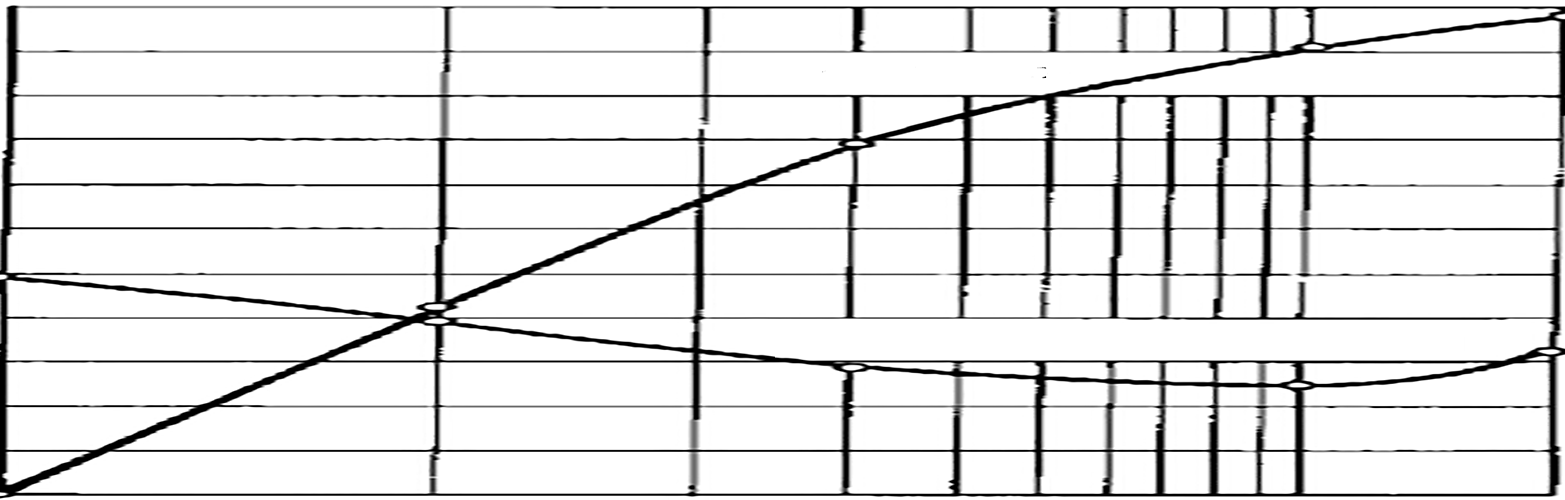

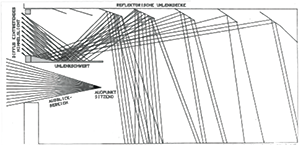

Was macht man mit einer BG-Information mit 62 Seiten, wenn davon eine wichtige eine Fehlinformation ist? Muss man alles in die Tonne treten oder nur die entsprechenden Seiten? Die BGHM ist Opfer einer Täuschung geworden, die sich seit den 1950ern nicht totschlagen lässt. Die ist oben abgebildet. Die Quelle ist die berühmte Firma Zeiss Ikon, leider davon die weniger berühmte Sparte Leuchtenherstellung. Demnach steigert man die Leistung bei schwierigen Arbeiten von 14% bei 200 lx auf 44% bei 1000 lx. Bei einfachen Arbeiten ist die Änderung nicht so gewaltig aber immer noch toll. Ich zerlege das schöne Bild in seine vier Bestandteile und erzähle was dazu.

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Dass man darüber nicht lachen darf, wird weiter unten erklärt. Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört auch.

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend.

Vermutlich will diese Abbildung zeigen, dass die Ermüdung mit der Beleuchtungsstärke stark abnimmt. In welcher Umgebung, bei welcher Arbeit u.ä. die Erhebung gemacht worden sein soll, lässt sich nicht feststellen. Denn es gab nie eine Veröffentlichung, aus der diese Kurven stammen sollen. Die lichttechnische Industrie war in den 1980er Jahren sehr daran interessiert, die Quelle dieser Bilder zu finden. Sie hat sie nicht finden können. Wir selbst haben im Jahr 2010 danach gesucht und nichts gefunden. Es sind wohl SODA-Erkenntnisse. Die standen plötzlich so da. Die Quelle, die BGHM angibt, die Firma Zeiss Ikon, hat nie eigene Studien durchgeführt.

Dass es Studien zu Ermüdung gegeben haben soll, halte ich für ein Gerücht. Denn es gibt nicht einmal eine Definition von Ermüdung. Bis heute nicht. Es gibt Methoden zur Bestimmung von Muskelermüdung. Ansonsten kann jeder Forscher selbst bestimmen, was Ermüdung sein soll. In dieser Abbildung sind es "Anteil der Arbeitenden, die sich ermüdet fühlen". In meinen Untersuchungen habe ich genau diese Angabe gemacht. Dass allein die Beleuchtungsstärke die Abnahme der Ermüdung bewirkt haben soll, ist hingegen ein Gerücht. Diese Kurven wurden in den 1950ern im Lichtmarketing benutzt. Damals gab es nicht einmal in guten Laboren Lichtmessgeräte. Auch die Laborgeräte wiesen Fehler in der Größenordnung von 20% auf.

Die rote Linie zeigt, dass sich Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

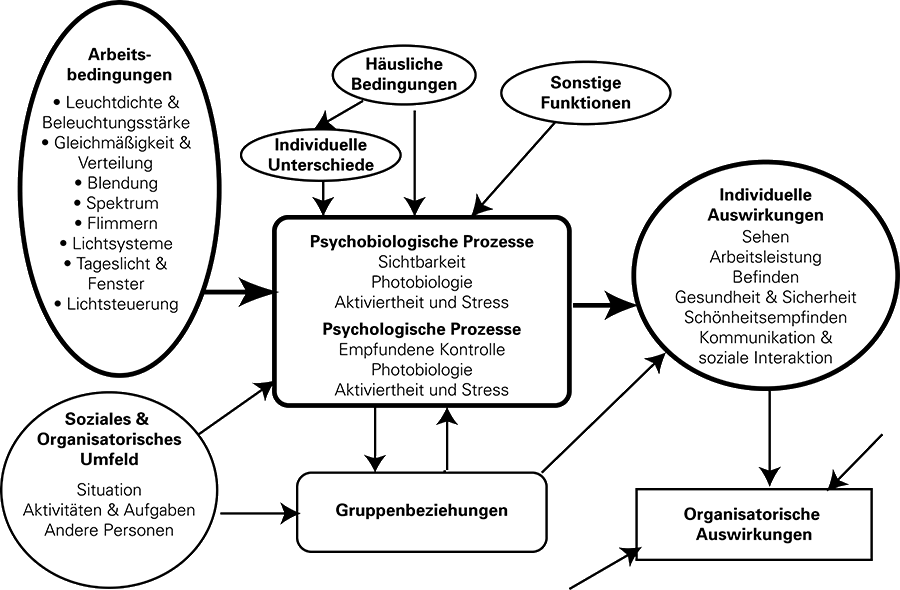

Die heutigen Modelle, die den Zusammenhang zwischen der Lichtqualität und Arbeitsqualität darstellen, sind derart komplex, dass ein Experiment immer mehr Fragen aufwerfen wird als sinnvolle Erkenntnisse erbringen. Dies hat nichts damit zu tun, dass eine solche Beziehung nicht existiert. Sie ist so nicht nachweisbar. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass man retrospektiv geleistete Arbeit untersucht, die an Orten mit unterschiedlicher Lichtqualität stattgefunden hat, um deren Fehler zu analysieren. Das ist im Bereich der Luftfahrt möglich, weil dort alle wichtigen Ereignisse (Unfälle) tiefgehendst untersucht werden, um an die Ursachen zu gelangen. Aber auch zuvor wird die Qualität der Arbeit durch eine Endkontrolle geprüft. Mangelhafte Qualität zeigt sich u.a. durch Unfälle. Und die werden wirklich penibel untersucht, dokumentiert und ggf. kommuniziert. Leider haben Außenstehende kaum Chancen, eine entsprechende Studie durchzuführen. Eigenem Personal wird man das Leben auch nicht leicht machen. Denn es geht buchstäblich ans Eingemachte. Wie kräftig wird z.B. die Firma Boeing einen Doktoranden unterstützen, der den flügellahmen Flieger B 737 Max untersuchen wollte, um zu prüfen, ob die schlechten Beleuchtungsverhältnisse bei den Programmierern die Ursache von Abstürzen waren? (Anm.: Die Ursache bei der schlechten Beleuchtung der Flugzeugmontage zu suchen, lohnt sich nicht. Sie ist schlecht und verursacht tatsächlich Fehler.)

-

Diese Abbildung ist die kurioseste von allen. Man kann sie so interpretieren, dass bis 200 lx die Abnahme der Unfälle 50% beträgt. Und zwischen 200 lx und und 550 lx eine weitere Abnahme um 25% erfolgt. Woher die große Bandbreite kommt, bleibt ein Geheimnis. Dieser Angelegenheit ist eine andere BG nachgegangen. Der vermeintliche oder wahre Zusammenhang von Arbeitsunfällen und Beleuchtungsqualität wurde auch von anderen untersucht. Mit nicht gerade überzeugenden Ergebnissen. So hatte z.B. ein Stahlwerk vermeldet, man hätte Unfälle durch eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke erheblich reduziert. Der Rückgang der Unfälle stimmte. Man hatte aber die Beleuchtungsstärke nicht verdoppelt, sondern nur die Gleichmäßigkeit erhöht. Es hatte viele dunkle Löcher in der Halle gegeben. Daher war die Mittelwertbildung Unsinn. 1000 lx hier und 0 lx dort ergeben rechnerisch 500 lx im Mittel. Was nützt es mir, dass es 5 m weiter mehr Licht gibt, wenn ich im Dunkeln sitze und arbeite? Man hatte daher zusätzliche Leuchten installiert. Das ergab rechnerisch eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke. In Wahrheit hatte die Beleuchtung vorher Mängel aufgewiesen. Bei einer Unfallaufnahme an den hellen Stellen dürfte man keine Änderung erwarten, weil sich dort nichts geändert hatte. An den dunklen Stellen hatte es zuvor tatsächlich Gefahrenstellen gegeben. Dass deren Beseitigung einer rechnerischen Verdoppelung der Beleuchtungsstärke geführt hat, ist eher nebensächlich. Wenn in einer großen Halle bestimmte Stellen heller beleuchtet sind als andere, kann das Licht der helleren Stellen die Sicherheit an den dunkleren sogar mindern. So z.B. wenn ein Gabelstapler vom Hellen ins Dunkle fährt.

Der mit diesem Bild behauptete Nachweis des Rückgangs von Unfällen harrt heute noch seiner Erbringung. Eine BG sollte im Jahre 2019, bevor sie solchen Unsinn aus den 1950ern verbreitet, die vorhandenen Untersuchungen zu Gemüte ziehen.

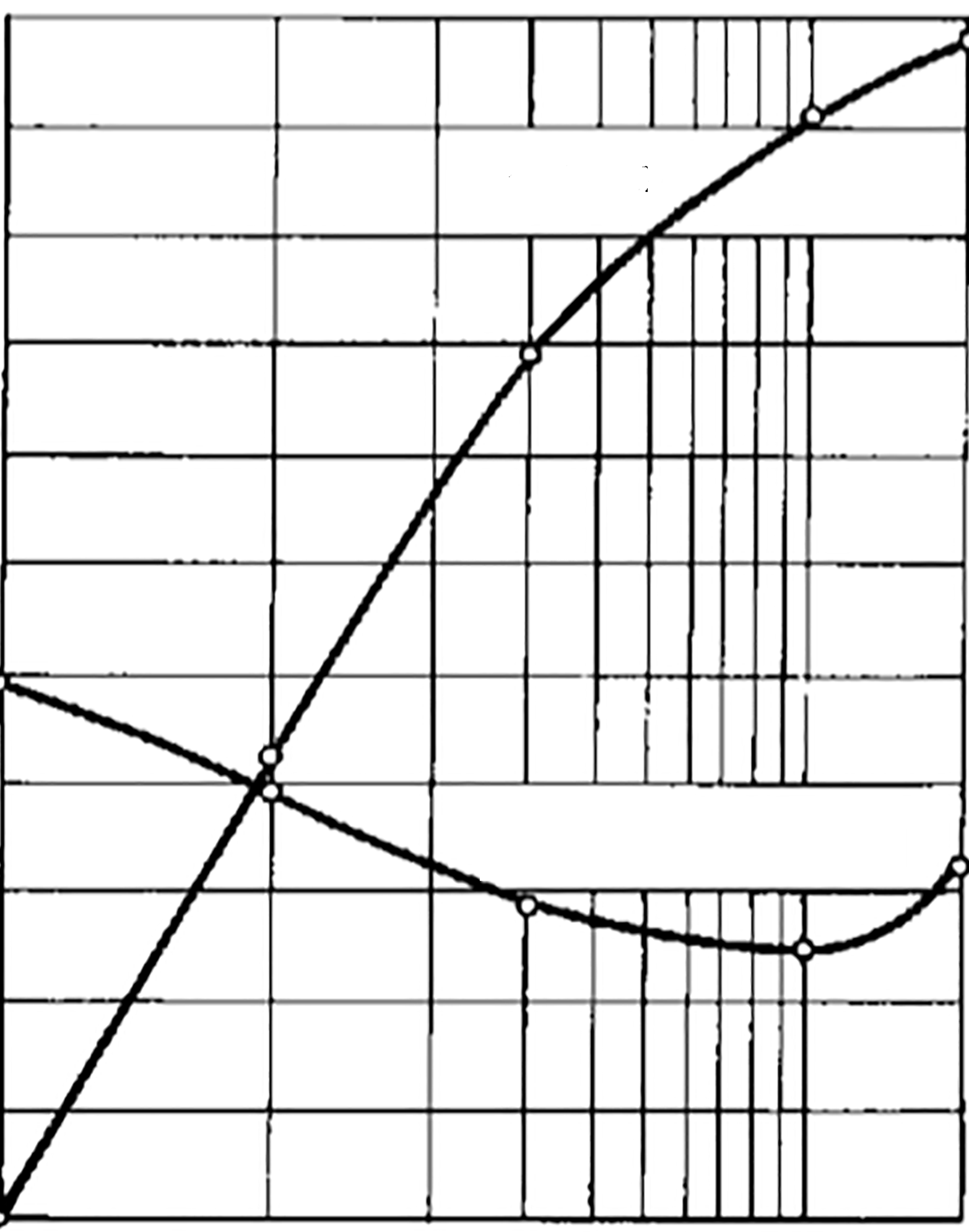

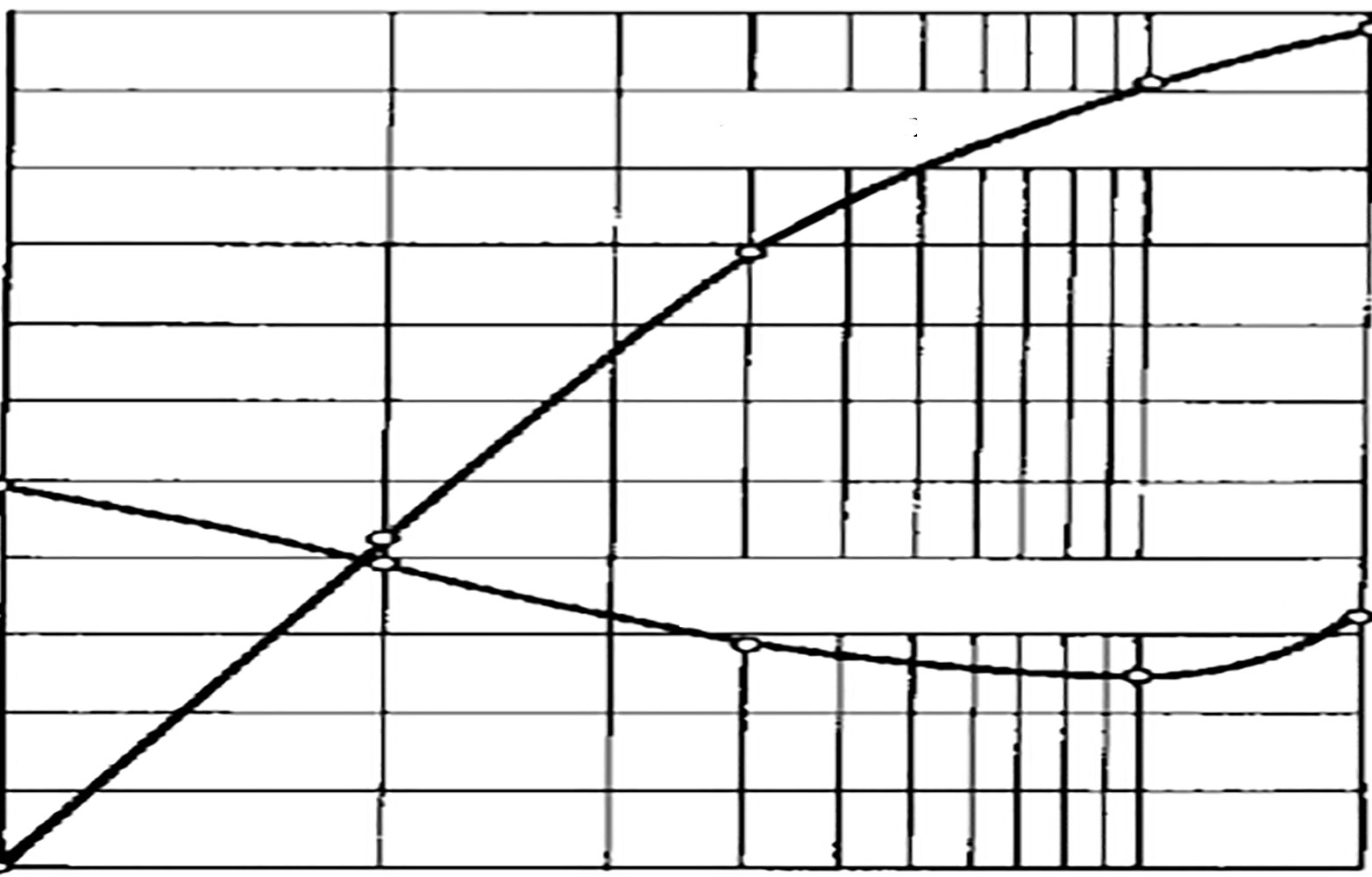

Diese Abbildung ist die berühmteste von allen. Sie stammt vermutlich aus dem selben Hause und hat es sogar in die Psychologiebücher geschafft. Sie wird angeführt, um zu beweisen, dass eine höhere Beleuchtungsstärke bis 1.000 lx die Leistung enorm steigert und gleichzeitig die Ermüdung senkt. Ab 1.000 lx steigt die Ermüdung aber wieder. Was war das für eine Arbeit und wie hat man vor 70 Jahren die Ermüdung auf Bruchteile von Prozenten gemessen, obwohl die auch heute nicht definiert ist? Hier muss man nicht mutmaßen. Als Leistung wurde das Perlenaufziehen herangezogen. Da braucht man wirklich Fingerspitzengefühl, um den Faden durch das Loch zu ziehen. Und was war mit der Ermüdung? Das war die Zahl der Fehler. Wer ermüdet macht doch mehr Fehler, oder? Ergo: Wenn weniger Fehler gemacht werden, ist man weniger ermüdet. Und das ist der Fall, wenn man Perlen bei 1000 lx aufzieht statt bei 30 lx.

Interessant ist noch die Zunahme der Ermüdung oberhalb von 1.000 lx. Das soll dadurch entstanden sein, dass der Versuch mit Glühlampen durchgeführt wurde. Bei 1.000 oder 2.000 lx schwitzt man halt. Wenn man sich die Kurve genauer anschaut, findet man zunächst einen eindeutigen Hinweis auf Täuschung. Die fängt nämlich bei 100% Leistung an. Und diese nimmt zwischen 200 lx und 1.000 lx etwa 1,2% zu. Und das beim Perlenaufziehen. Leider liegt es nicht an der Ermüdung sondern an der besseren Sehleistung. Diese Täuschung ist ein beliebter Trick und wird z.B. in der Wirtschaftspresse nachweislich seit 1776 angewendet.

Wer sich mit dem Thema tiefergehend befassen möchte, kann sich an einem Vortragsmanuskript orientieren. Dort wird erklärt, warum auch scheinbar so offensichtliche Dinge wie mehr Licht = mehr Leistung oder weniger Ermüdung nicht stimmen können. (Anm.: Der Vortrag wurde 2008 gehalten. Ich habe die Folien 2021 noch einmal geprüft.)

Kann man Licht für sich allein bewerten?

Ganz sicher nicht. Die Bilder zeigen es. Man sieht Licht in Farben, und Farben sieht man im Kontrast. Das wissen alle, die sich mit Licht und Farbe beschäftigen. Warum versucht aber die oberste Etage der lichttechnischen Vereine der Welt einen Standard zu schaffen, der die vorteilhaften Wirkungen von Licht allein betrachten will?

Der Himmel weiß warum. Ich ahne es nur. Ein ThinkTank, oder sagen wir mal bescheidener, ein Beratungsunternehmen hat denen eingetrichtert, Licht sei nicht nur zum Sehen da. Es hätte viele andere Wirkungen. Das haben zwar schon die Alten Römer gewusst. Aber deren Licht war ein anderes. Wie denn das? Ist die Sonne damals im Westen aufgegangen? Sie denkt nicht daran, sich die Mühe zu machen, um Menschen zu überraschen. Die geht zwar jeden Tag etwas später auf, wenn es Winter wird, und früher, wenn es gen Sommer geht. Aber alles bleibt beim Alten und so steuert die Sonne die Lebensläufte von Tier und Pflanze. Der Wolf wie der Spinat wissen, wann es Tag wird oder Nacht. Menschen nicht mehr. Sie haben das künstliche Licht erfunden.

Und so künstlich wie das Licht ist, ist auch seine Definition. Licht ist, was eine Sehempfindung hervorruft. Und Tageslicht? Derjenige Teil der globalen Strahlung, der eine Sehempfindung hervorruft. Und diesen Teil der Sonnenstrahlung hat weder der Wolf, noch der Spinat, noch jemals ein Mensch für sich allein erlebt. Die Weisheit, was Tageslicht sein soll, steht in einem Wörterbuch der Lichttechnik, und das schon lange. Kommt aber nie ans Tageslicht, denn dummerweise guckt da niemand hinein, weil es davon nur wenige Exemplare weltweit gibt. Jetzt schreibt man einen Standard, damit es jeder lernt.

Nur dumm, dass selten jemand etwas lernen will, was ihm seine Gene anders erzählen. Jede Körperzelle besitzt mehrere innere Uhren, die sich am Lauf der Sonne orientieren. So arbeitet die Leber zwar im Tagesrhythmus, aber zeitverschoben zum Magen. Wer es wissen will, was das bedeutet, kann mal die Alkoholration, die nachts bei ihm zur Erheiterung führt, zum Frühstück einnehmen. Da Milliarden von Zellen jeweils mit inneren Uhren ein ziemliches Chaos bedeuten, gibt es einen Masterclock, der im Gehirn sitzt. Und den steuert die Sonne.

Biologen, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben herausgefunden, dass man den Tagesrhythmus mit nächtlichen Lichtbeigaben ändern kann. Eigentlich ist die Erkenntnis so neu auch nicht. Jeder, der nachts durch ein Licht geweckt wird, braucht eine Menge Zeit, um wieder einzuschlafen. Am nächsten Tag ist sein Körper zuweilen aus dem Ruder gelaufen bzw. fühlt sich an wie gerädert. Und ob man sich gestört fühlt durch ein Licht so um 22:00 Uhr, hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer ist um diese Zeit Abend bei uns, später Nachmittag am Nordkapp und tiefe Nacht in den Tropen. Nicht umsonst ist der Artikel "Wie lange dauert die Nacht" (hier), den ich vor zehn Jahren mitten in der Polarnacht in Tromsø geschrieben hatte, der meistgelesene in diesem Blog. Wie sich die Jahreszeiten auf unseren Masterclock auswirken, wissen die Biologen hingegen nicht so genau. Sie heißen nämlich Chronobiologen und beschäftigen sich vornehmlich mit dem, was ein Chronometer anzeigt, mit der Tageszeit. Was der Kalender anzeigt, die Jahreszeit, bleibt hingegen unterbelichtet. Kein Wunder, ein Forschungszyklus würde ja 365-mal so lang sein wie bei der Tageszeit.

Anders als Chronobiologen, die sich mit Körperrhythmen allgemein beschäftigen, also circadian, circannual, ultradian, infradian etc., haben sich die Lichttechniker auf die circadiane eingeschossen. Das ist sicher lohnend. Ändert man die circadiane Rhythmik entgegen den biologischen Gegebenheiten, z.B. durch eine Schichtarbeit, stört man die Gesundheit. Ergo: man kann - könnte? - biologisch wirksames Licht produzieren, das das Gegenteil bewirkt, also gesund macht. Das ist keine Theorie mehr, man benutzt es seit langem in der Therapie, auch in der Psychiatrie.

Darf man etwas, was in der Therapie wirksam ist, auf gesunde Menschen anwenden? So etwa Antibiotika? Gott verhüt's. Es reicht, wenn die Hühner das Zeug fressen und mit auf die Pfanne bringen. Aber es gibt tausend andere Dinge zwischen Therapie und gesunder Prophylaxe, so etwa Vollkornbrot oder rohes Gemüse. Ob man die zum Stärken des Zahnbetts nimmt oder zur Linderung einer Erkrankung, ist egal. Es nützt. So könnte man durch Einwirken auf den circadianen Rhythmus mit Licht positive Effekte hervorrufen. Die Gretchenfrage ist, kann man das auch? Und: wenn man mit künstlichen Mitteln eine circadiane Wirkung hervorruft, was sagt der längerfristige Rhythmus, der circannuale, dazu?

Davon will die Lichttechnik nichts hören. Mir hat ein internationaler Experte offiziell geschrieben, ich müsse in einem normativen Werk das Wort circarhythm* in circadian ändern. Seitdem ist der Experte bei mir abgemeldet. Wer Licht allein ohne die Materie, die es sichtbar macht, beurteilen möchte, handelt gegen jede Erfahrung in der Physik und auch in der Psychologie. Man versucht, den lichten Tag nachzuahmen. Fragt sich aber nicht, welchen. Vor allem drückt man sich vor der wahren Gretchenfrage: was machen wir mit der Nacht, die die Menschen zum Tage gemacht haben?

*Circarhythm umfasst Körperrhythmen, die etwa - daher circa - den physikalischen entsprechen. Aber halt nur etwa. Zeitgeber synchronisieren diese auf die exakten Zeiten. So der circadiane Rhythmus auf 24-h durch die Sonne. Bei circannual fällt mir der Synchronisator nicht auf Anhieb ein. Vielleicht Weihnachten?

Mehr melLux - weniger Anstrengung? Eine neue Zeitrechnung für die Beleuchtung

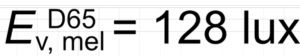

Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dass man bei "circadianen" Beleuchtung ruhiger, aber auch sehr viel leistungsfähiger werden soll, so etwa 35% bessere Lesegeschwindigkeit durch besseres Licht, fand ich einen Artikel in Licht (Heft 9/2020), das viel nüchterner klingt: "Gleiche Leistung bei weniger Anstrengung". Ich wunderte mich allerdings über die Umstände der Untersuchung, über die berichtet wurde. Man hatte kognitive Leistungen in unterschiedlichen Lichtsituationen und zu unterschiedlichen Tageszeiten untersucht. Ich las "241 lx" "128 lx" und "54 lx" als Beleuchtungsstärke.

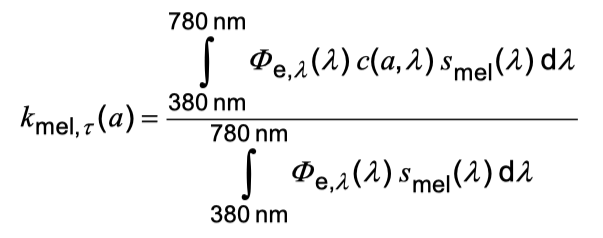

Nach einer Weile löste sich das Rätsel der krummen Zahlen und der geringen Werte. Es soll sich um eine Helligkeit von 500 lx handeln. So steht es im Organ der LiTG. Da der Artikel keinen Autor hat, kann man das noch durchgehen lassen. Denn neuerdings werden Artikel auch mal von Robotern geschrieben. Was die Lux-Zahlen aber angeht, habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese mit Word zu tippen, deswegen hier ein gescanntes Bild. Für alle, die sich wundern, was Angaben mit Index und Potenz bedeuten sollen, hier die gute Nachricht: künftig werden wir bei allen lichttechnischen Angaben Ähnliches erleben. Es ist so einfach zu verstehen, dass man sich wundert, warum man bislang nicht darauf gekommen ist. E steht wie immer für Beleuchtungsstärke, allerdings bezieht sich diese auf das Tageslichtäquivalent der CIE D65 und hat daher relativ wenig mit der Beleuchtungsstärke zu tun, die für Helligkeit sorgt. V steht für vertikal, die 500 lx gelten für horizontal (aber nicht für Helligkeit) und lux ist nicht Lux, weil ein Luxmeter nicht 128 anzeigen wird, sondern 500. Die 128 lux sind nämlich melanopisch. Daher der Index mel. Wie man zu melanopisch kommt? Frage Sie Ihren Lichtplaner. Der muss es wissen. Ob er weiß, warum das Tageslichtäquivalent nichts Äquivalentes für das Sonnenlicht bedeutet, kann ich nicht garantieren.

Nach einer Weile löste sich das Rätsel der krummen Zahlen und der geringen Werte. Es soll sich um eine Helligkeit von 500 lx handeln. So steht es im Organ der LiTG. Da der Artikel keinen Autor hat, kann man das noch durchgehen lassen. Denn neuerdings werden Artikel auch mal von Robotern geschrieben. Was die Lux-Zahlen aber angeht, habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese mit Word zu tippen, deswegen hier ein gescanntes Bild. Für alle, die sich wundern, was Angaben mit Index und Potenz bedeuten sollen, hier die gute Nachricht: künftig werden wir bei allen lichttechnischen Angaben Ähnliches erleben. Es ist so einfach zu verstehen, dass man sich wundert, warum man bislang nicht darauf gekommen ist. E steht wie immer für Beleuchtungsstärke, allerdings bezieht sich diese auf das Tageslichtäquivalent der CIE D65 und hat daher relativ wenig mit der Beleuchtungsstärke zu tun, die für Helligkeit sorgt. V steht für vertikal, die 500 lx gelten für horizontal (aber nicht für Helligkeit) und lux ist nicht Lux, weil ein Luxmeter nicht 128 anzeigen wird, sondern 500. Die 128 lux sind nämlich melanopisch. Daher der Index mel. Wie man zu melanopisch kommt? Frage Sie Ihren Lichtplaner. Der muss es wissen. Ob er weiß, warum das Tageslichtäquivalent nichts Äquivalentes für das Sonnenlicht bedeutet, kann ich nicht garantieren.

Und diese Größen werden so berechnet:

Wenn Sie wissen wollen, was kmel ist, müssen Sie diese Formel auflösen

Man wird natürlich fragen dürfen, was ein Mensch von soundsoviel mel hat? Fangen wir mit den 500 lux an. Dazu steht in Licht "entspricht der gängigen EU-Norm zur künstlichen Beleuchtung von Innenräumen auf der Arbeitsoberfläche." Anscheinend werden Studien aus Deutschland von Google Translate übersetzt. Eine EU-Norm zur künstlichen Beleuchtung von Arbeitsoberflächen wird es hoffentlich nie geben. Diese 500 lx dürfen laut Norm nie unterschritten werden. Also ist die Studie grenzwertig. Oder?

Erst grenzwertig scheint die Präzision, mit der manche Forscher die Ursache der Wirkung berechnen. Die wird Circadianer Stimulus genannt und mit CS abgekürzt. Circadianer Stimulus bedeutet, dass das Licht nicht nur die Beamtenpalme im Zimmer beleuchtet, sondern auch noch den Körperrhythmen zum Aufschwung verhilft. Und dieser wird, wie im gleichen Heft an anderer Stelle beschrieben, so berechnet:

Man hat bei der beschriebenen Studie etwas getan, was noch nie der Fall war, nämlich die Leistung unter der "gängigen" Arbeitsplatzbeleuchtung ermittelt. Offenbar ändert sich diese nicht bei unterschiedlichen und auch optimalen Lichtbedingungen, aber die "Leistungsanstrengung" mächtig. Nämlich um 2%. Das scheint wenig, aber kumuliert sich über Jahrzehnte "Als Momentaufnahme ist das Ergebnis nicht kritisch zu sehen, da die Effekte etwa 2% ausmachen. Da wir statischen Lichtbedingungen aber über Jahrzehnte unseres Arbeitslebens ausgesetzt sind, kumulieren sich diese kleinen Effekte zu relevanten Faktoren. Sie sind dann eine Frage der Ergonomie." Eigentlich wollen die Lichttechniker vermeiden, dass sich die Ergonomie mit Licht auseinandersetzt. Mir liegt ein offiziell-böser Brief vor, dass ich das auch als Leiter des zuständigen internationalen Ausschusses nicht darf.

Die Sache erinnert an die Kurve der Leistung des Menschen, die mit der Beleuchtungsstärke steil zunimmt, allerdings zwischen 300 lx und 1000 lx schlappe 1.5% und die Ermüdung nimmt 0,2 % ab. Wow! Wie haben die vor 70 Jahren Ermüdung so präzise gemessen, wo sie die Beleuchtung gerade mal mit dem feuchten Finger messen konnten? Und Ermüdung auf 0,2% genau? Scherz beiseite, dieses Bild hat es sogar in die Psychologiebücher geschafft. Dort kann man lesen, dass Beleuchtungsstärken über 1000 lx zu vermeiden sind, da dann die Ermüdung steil ansteigt. (Wer des Rätsels Lösung erfahren möchte, bitte hier lesen).

Wer die Studie unverhunzt lesen möchte, kann das hier tun: Influence of common lighting conditions and time-of-day on the effort-related cardiac response, Johannes Zauner et. al. Man sollte sich dabei nicht wundern, dass die experimentell gezeigten Effekte klein sind, denn man ist bei solche Experimenten froh, irgend etwas nachzuweisen. Das liegt nicht am Experiment, sondern am Experimentieren. Und an der Komplexität der Lichteinflüsse auf den Menschen. Man muss sich eher wundern, wenn deutsche Schulkinder durch blaues Licht plötzlich intelligenter werden als die von Burkina Faso - jedenfalls nach Pisa-Maßstäben.

Kommt Psylux wieder? HCL und Internet der Dinge machen´s möglich - vielleicht …

Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Licht hat die Drohung wahr gemacht und ein Sonderheft zu HCl bei Light + Building 2018 veröffentlicht. Und die schlechte? Licht hat ein Sonderheft …

Ob die Nachricht wirklich gut oder schlecht war, mögen die Leser selber beurteilen. Mitarbeiter eines sehr bekannten Instituts waren wohl nicht allzu sehr angetan von dem, was sich zwischen 2016 und 2018 getan hatte auf dem Gebiet. Vielmehr was sich nicht getan hat: "Human Centric Lighting (HCL) ist ein Thema von großer Wichtigkeit - zumindest war es das auf der Light + Building 2016. Auf der diesjährigen Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik suchte man bei den über 2500 Ausstellern größtenteils vergebens nach den bahnbrechenden HCL-Innovationen, die noch zwei Jahre zuvor vehement vertreten worden waren." Es herrscht wohl Ebbe - zumindest bei den Herstellern. Ein Wunder? Andersherum wäre die Sache eher ein Wunder, denn deren Verband hat erklären lassen, HCL sei kein Produkt, sondern ein Konzept. Man stelle sich vor, 2500 Mal ein Konzept aufgestellt auf der Leitmesse des Universums! Es geht das Gerücht rum, Hersteller würden von Umsätzen leben und nicht von Konzepten, aus denen andere Umsätze generieren.

Allzu bitter-böse wollten die Autoren ihren mit einem bemerkenswerten Titel versehenen Beitrag doch nicht abschließen. Sie meinen, "dass die Integration von HCL-Lösungen in das IoT interessante Chancen bieten wird, wirklich anwenderzentrierte, personalisierbare Lichtlösungen zu realisieren." Bevor ich zur Auflösung des Rätsels schreite, was HCL mit IoT zu tun hat, der Titel des Beitrags: "Die Wiederentdeckung des individuellen Lichtbedürfnisses". Schade, dass die Hersteller von Wohnzimmerleuchten solche Artikel nicht lesen. Wozu auch, die müssen das individuelle Lichtbedürfnis nicht entdecken oder gar wieder-entdecken. Sie leben davon. Die Jünger des HCL hingegen haben ein gutes Jahrhundert von absichtlich nicht-personalisierten Lösungen gelebt. Als ich von einer Individualisierung von Beleuchtung schrieb, fehlte in den Reaktionen nur die Androhung, dass die Prügelstrafe wieder eingeführt werden könnte. Ein sehr bedeutsamer Mensch schrieb gar noch bedeutsamere Worte wie "der Mitarbeiter auf dem Sofa" und meinte damit, die Ergonomen würden die Arbeitnehmer verhätscheln wollten.

Die Autoren meinen, dass der riesige Leerraum, den HCL auf der Messe hinterlassen hat, durch Connected Lighting ausgefüllt wäre, wodurch sich "die Beleuchtungsindustrie der Netzwerk- und Computertechnik weiter annähere …" Ich trau mich nicht zu erklären, was connected lighting mit individuellem Lichtbedürfnis zu tun hätte. Wenn man aber gleich zu Beginn eines Artikels mit Begriffen bombardiert wird, die HCL, IoT und Connected Lighting heißen, muss dahinter was Wichtiges kommen.

Kommt auch. Es werden Erkenntnisse aus einem Projekt namens Psylicht präsentiert, die auf einer Gerontopsychiatrischen Station eines Tiroler Krankenhauses ausgeführt wurde bzw. wird. Dort sind "moderne HCL-Beleuchtungslösungen großflächig" installiert worden. Wir lernen z.B. über Stürze, wie häufig ist der Patient nach einem Sturz ansprechenbar? Wie häufig muss er nach einem Sturz fixiert werden? Die Zahl der Stürze hat sich leider nicht verändert, aber die Schwere der Folgen. Auch wenn es mir schwer fällt, Prozentzahlen ohne absolute Größen zu glauben, irgendwas wird die HCL-Beleuchtung schon bewirkt haben. Ehrlich! Man lernt nur über die Zahl der Patienten. Wie viele gestürzt sind, weiß man nicht. Aber nach dem Sturz waren doppelt so viele ansprechbar wie vorher. Das ist doch was! Es müssen weniger Patienten fixiert werden! Das ist ein feineres Wort als Fesseln. Hilft das Ganze nicht, wird der Patient sediert. Also unter Medikamente gesetzt. Davon ist zum Glück keine Rede.

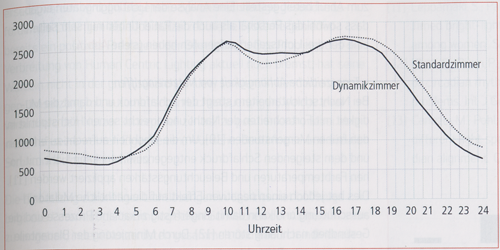

Noch aufschlussreicher fällt die Grafik über die mittlere Aktivität dementer Patienten, was das immer sein mag, in "Dynamikzimmern" und "Standardzimmern" aus. Man weiß zwar nicht, was die mittlere Aktivität ist. Man sieht auch kaum eine Differenz. Die wird aber so bedeutsam sein, dass mir ein Psychiater die Sache erklären kann. Ich frage mich nur, ob ich einen mir bekannten Psychiater frage oder undercover in eine Gerontopsychiatrische Station einschleiche. Aufgrund meines Alters muss ich mich da nicht allzu stark verstellen.

Wer nie bei akademischen Seminaren war, wird schwer verstehen, was die Schlussfolgerung bedeutet: "Beide Analysen werden derzeit über einem verlängerten Datenerfassungszeitraum neu gerechnet und geprüft." Pssst, bitte nicht weiter sagen, die Autoren trauen ihren Daten nicht.

Am Ende dann so etwas wie die Wahrheit: "Auch wenn im Rahmen des Projekts psylicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht-visuelle Lichteffekte nachgewiesen werden können (Anm.: sie sind also noch nicht nachgewiesen worden, man kann auch nicht garantieren, dass sie je nachgewiesen werden), wird bei der Betrachtung der Aspekte raumtypologische Effekte, Nutzungskomplexität und tageszeitliche Abhängigkeit von Nutzereingriffen offensichtlich, dass derzeitige Lichtlösungen (Anm.: HCL, großflächig) im Bereich Human Centric Lighting aufgrund von technischen und konzeptuellen Schwierigkeiten nur eingeschränkt nutzerzentriert und bedürfnisorientriert arbeiten.".

Was sagt uns diese nach allen Regeln der Kunst formulierte Pleiteerklärung? Weder die Technik stimmt, noch das Konzept! Ergo? IoT - Internet of Things möge helfen. Die Autoren sind der Meinung, dass man künftig Lichtlösungen in das IoT einbetten möge (Ich hoffe, jemand erklärt mir, wie das geht.): "Die Einbettung zukünftiger Lichtlösungen in das Internet of Things bringt das Potenzial, die technologischen Schwächen der Automatisation zu umgehen, indem Nutzerdaten gesammelt und dadurch individuelle Nutzerprofile generiert werden können, welche erstmals eine Umsetzung am Individuum ausgerichteter Lichtsteuerungslogiken ermöglichen."

Ich werde schwach, endlich ein Licht am Horizont. Früher, lang, lang ist´s her, verkaufte meine Firma einen Dimmer Marke Intimat. Wenn der abendliche Besuch nicht allzu geneigt war, dem Ruf der Hormone zu folgen, legte man sanfte Musik auf, öffnete eine Flasche Wein (HCD = Human Centric Drink) und fummelte mit dem Fuß am Knopf des Intimat. Künftig werden Musik wie Wein im Internet der Dinge katalogisiert und abgerufen, ein persönliches Profil vom Besuch angefertigt und die an diesem Individuum ausgerichtete Logik meiner Beleuchtung übernimmt die Steuerung des Abends. Gnade Gott, wenn man das falsche Profil aufruft bzw. das richtige zur falschen Zeit. Wie wahrscheinlich wäre das Aufrufen der richtigen Logik, wenn die Forscher diese aus den Erfahrungen aus einer Gerontopsychiatrischen Station abgeleitet haben?

Psylicht erinnert mich verdammt an Psylux. Diese war von zwei Forschern (Jörg Sommer und Carl Loef) entwickelt worden, die nachweisen wollten, dass Menschen mit unbewaffnetem Auge Beleuchtungsstärken sehen. Die Größe nannten sie Psylux. Niemand kennt sie mehr, weil sie in ihrer Versuchsanordnung etwas Wichtiges übersehen hatten (klick). Wir sollten so ab 1972 Licht nicht so schnöde in Lux (Abk. lx) messen, sondern in psylux (plx). Neuerdings gibt es eine melanopische Lux (mlx). Die geriatrische Beleuchtungsstärke (glx) als neue Variante wird zur Messung von Sturzstärken u.ä. eingesetzt werden. Noch wird die Effizienz eines Leuchtmittels in Lumen gemessen. Das ist die Menge an Licht, die das Lämpchen aus ein Watt rausholt. Künftig könnte man z.B. die Vermeidung von Fixierungen von alten Demenzkranken als Maßstab nehmen. Auf jeden Fall hat das Organ der Lichttechnischen Gesellschaft Deutschlands einen enormen Beitrag zur Volksgesundheit veröffentlicht.

Wer wissen will, warum wir Lichttechniker nirgendwo landen können, dass unsere Vorstellungen gerne übernommen werden, sollte sich an diese Worte erinnern. Sie sind von einem bekannten Professor für Psychologie: "Ich habe gerade eine andere Studie zum Thema Lichtwirkung gesehen, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Irgendwie schäme ich mich dann immer für meine Profession - aber ich kann wirklich nichts dafür."

Was bekommt man für eine Idee, die Menschen jahrelang quält, sich ungesund fühlen lässt, und am Ende, das Produkt, das dieser Idee entspringt, links liegen lässt? Als ungezogener Bengel bekam man früher die Hosen stramm gezogen. Seitdem man viel zivilisierter miteinander umgeht, sind solche erzieherischen Maßnahmen taboo, man wird aber was sagen dürfen. Bei Erwachsenen gibt es aber auch Ehrungen - und was für welche! Für die hier behandelten Ideen gab es 2018 ein Lifetime-Award.

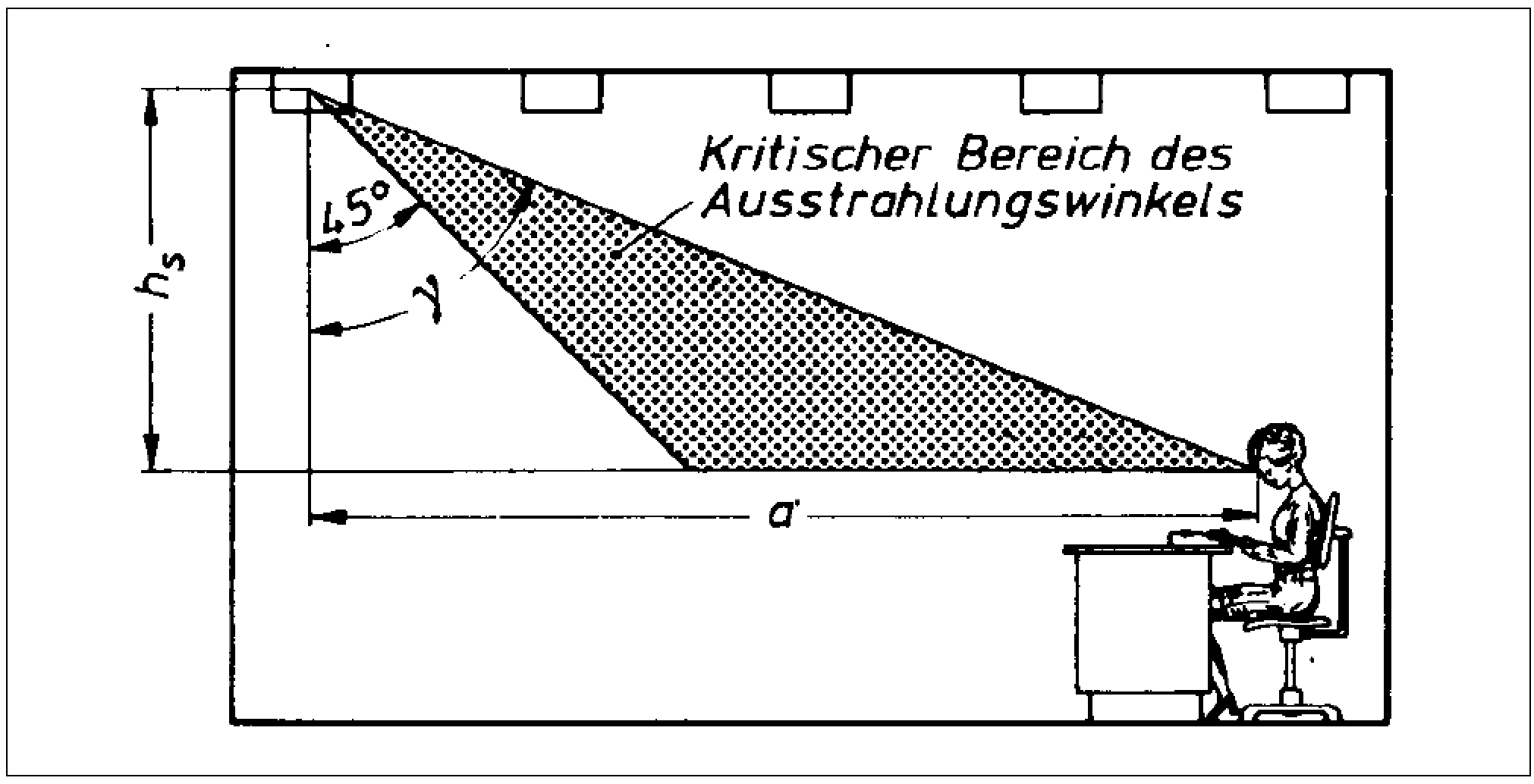

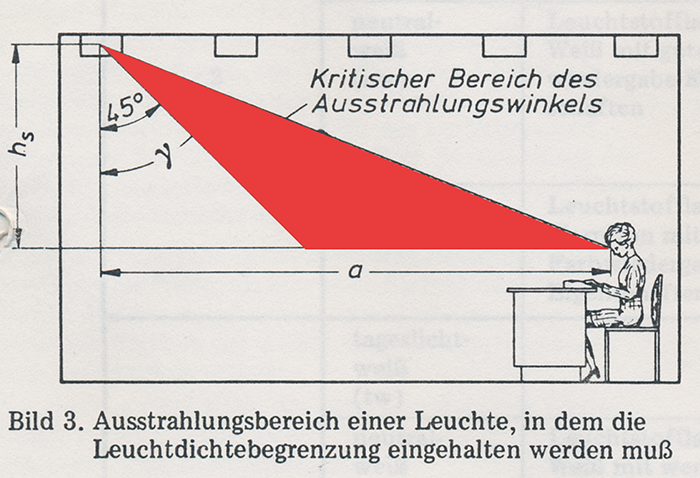

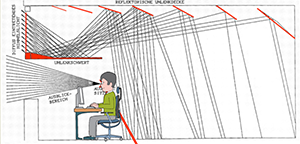

Es ist die Rede von eigentlich zwei Ideen, von denen die eine Geburtshelfer bei der anderen war. Beide dienten der Lenkung von Licht, damit es dorthin findet, wo es hin soll. Die erste Idee sollte (Zitat aus einer wichtigen Zeitschrift) "der seinerzeit populär gewordenen Leuchtstofflampe die ihr immanente Blendung nehmen. Nicht das Lichtobjekt, sondern der beleuchtete Gegenstand sollte hell sein. Vor 54 Jahren war das ... eine Sensation". Zu dumm, dass die Leute, die darunter saßen, als Sensation (lt. Duden aufsehenerregende, außergewöhnliche Leistung, ; aus lateinisch sensus ‚Gefühl‘, ‚Verstand‘ und sentire ‚empfinden‘, ‚fühlen‘, ‚mit den Sinnen wahrnehmen‘) nur einen Druck von oben empfanden, Lichtdruck. Keine Ahnung, wo das Licht her kommt. Nur Blendung, die kommt von oben. Dabei sollte gerade die ja weg kommen. Das tat sie auch - nur nach der Vorstellung der Lichttechniker, wonach nur das blendet, was man unterhalb von 45º über der Horizontalen sieht. Damit definierten die Lichttechniker die Blendung aus allen kleinen Räumen weg. Bei den ganz großen, damals Großraumbüro genannt, half die Idee, dass die Leuchte nicht leuchtete, bzw. nur nach unten. Und alle, alle, mussten brav nach unten gucken, damit die große Erfindung eben eine große Erfindung sein konnte.

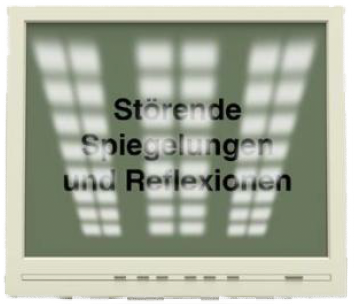

Die Idee ist die vom Spiegelraster. Die ersten Leuchten, die damit ausgestattet wurden, hießen "dark light". Dies hatte u.a. zur Folge, dass unser Professor das Wort verbat, weil nach seiner Meinung Licht nur hell sein konnte. Was er nicht verbieten konnte, war die Idee, dass nicht die Leuchte leuchten soll, sondern das von ihr beleuchtete Objekt. Unter Designern lautet der Spruch: "Licht gehört dorthin, wo gesehen werden soll." Nicht schlecht, außer bei Bildschirmen. Ich musste allerdings eine Warte ablehnen, in der über jedem Bildschirm ein Strahler hing. Aber wer wird denn so kleinlich sein!

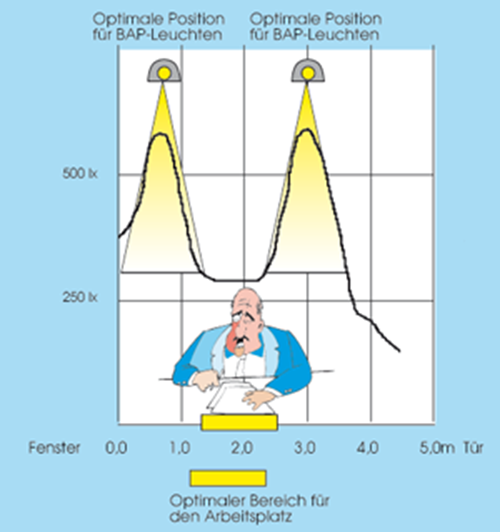

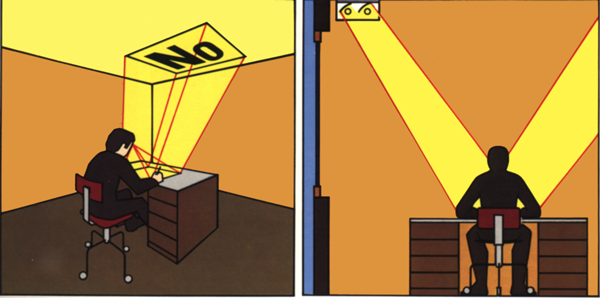

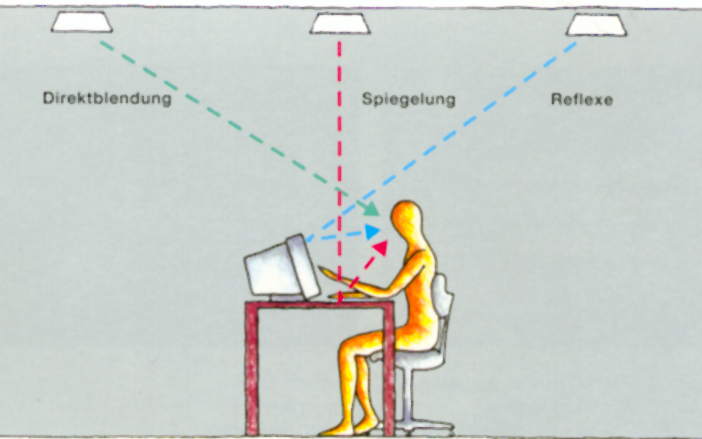

Da der Begriff dark light tatsächlich als geschäftsschädigend wirkte, wartete unser Erfinder, bis sich eine bessere Gelegenheit bot, um aus der Idee verkäufliche Leuchten zu bauen. Und die ließ nicht lange auf sich warten. Als die ersten Computerbildschirme in die deutschen Büros kamen, beschwerten sich viele über Augenbeschwerden. Was wird wohl der Grund sein? Den hatte ich zwar schon längst ermittelt. Das Ergebnis war aber wieder geschäftsschädigend. Denn das größere Problem schien die Qualität der Papierbelege zu sein, von denen man Daten in den Computer tippte. Es musste was her, womit man Geld machen konnte. Blendung! Seit Edison igitt, und jetzt auch noch auf den teuren Bildschirmen. Direkblendung war wegdefiniert worden, die Spiegelungen auf Tastaturen und Papier wurden auf ebenso wundersame Weise wegdefiniert (man musste und muss seinen Arbeitsplatz zwischen zwei Leuchtenreihen platzieren). Übrig blieben Reflexe. Und die machte die neue Idee weg. Einfach weg. Man richtet das Licht eben dorthin, wo gesehen werden muss. Wirklich? Was macht man denn, wenn das Licht von vorn blendet, von oben Spiegelungen verursacht, von hinten Reflexe?

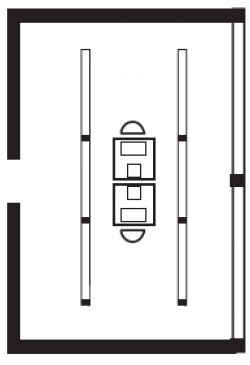

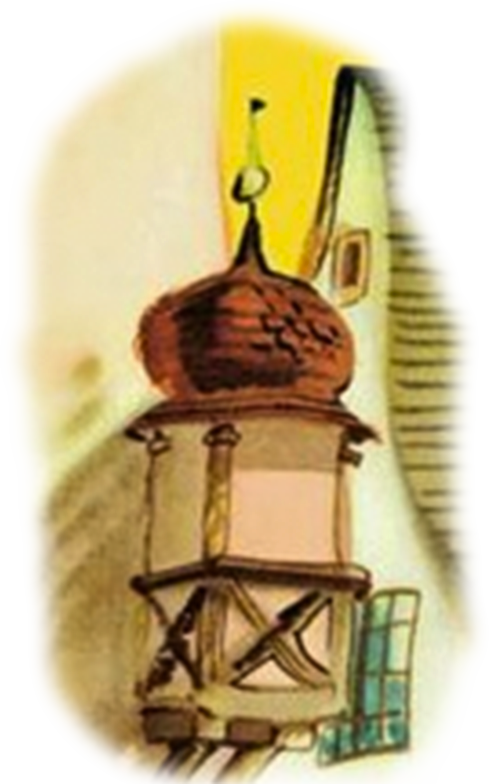

Man  erfindet einfach Räume, die es nicht gibt, Arbeitsplätze, die nicht möglich sind und Bedingungen, die niemand einhalten kann. Dieser Raum sollte in der Norm erscheinen, die die neue Idee als alternativlos allen Betrieben vorschreiben wollte (und auch tat). Wer hier arbeiten will, verliert die Maus (fällt rechts runter) und die Kaffeetasse (fällt links runter). Dem Einspruch, dass es so etwas gar nicht geben dürfte, weil die Arbeitstische nicht zulässig waren (und auch heute noch sind), und zudem kein Betrieb den Luxus an Fläche bezahlen würde, begegnete man damit, das Bild aus dem Normentwurf zu entfernen.

erfindet einfach Räume, die es nicht gibt, Arbeitsplätze, die nicht möglich sind und Bedingungen, die niemand einhalten kann. Dieser Raum sollte in der Norm erscheinen, die die neue Idee als alternativlos allen Betrieben vorschreiben wollte (und auch tat). Wer hier arbeiten will, verliert die Maus (fällt rechts runter) und die Kaffeetasse (fällt links runter). Dem Einspruch, dass es so etwas gar nicht geben dürfte, weil die Arbeitstische nicht zulässig waren (und auch heute noch sind), und zudem kein Betrieb den Luxus an Fläche bezahlen würde, begegnete man damit, das Bild aus dem Normentwurf zu entfernen.

Es kommt aber schöner: Das Licht, das die Leuchtenreihen erzeugen, fällt nicht dahin, wo gesehen werden soll, sondern auf den Teppich. Die Lichtverteilung, die ich in einem Betrieb gemessen hatte, kommentierte ein Leuchtenentwickler so: "Wenn Sie die dümmste Konstellation messen, ist alles möglich." Dumm nur, dass die Leuchten von seiner Firma waren. Außerdem geht es gar nicht anders.

Das sagt einfach die Physik. Wenn man Licht bündelt und in eine bestimmte Richtung lenkt, geht es genau in die Richtung, so man richtig gebündelt hat. Das kennt jeder, der mal einen Flakscheinwerfer gebaut hat, oder nur gesehen. Dass der selber nicht gesehen werden will, hat einen praktischen Grund: die Flieger greifen zuerst den Scheinwerfer an. Warum musste das Licht aber so gelenkt werden und alle Menschen gezwungen, ihre Arbeitsplätze nur an bestimmten Stellen des Büros aufzustellen? Die Reflexe auf Bildschirmen ließen schon damals für 5-10 DM beseitigen. Die Leuchte kostete aber bis zu 1.000 DM im Höhepunkt ihrer Karriere. Das eben war der Grund.

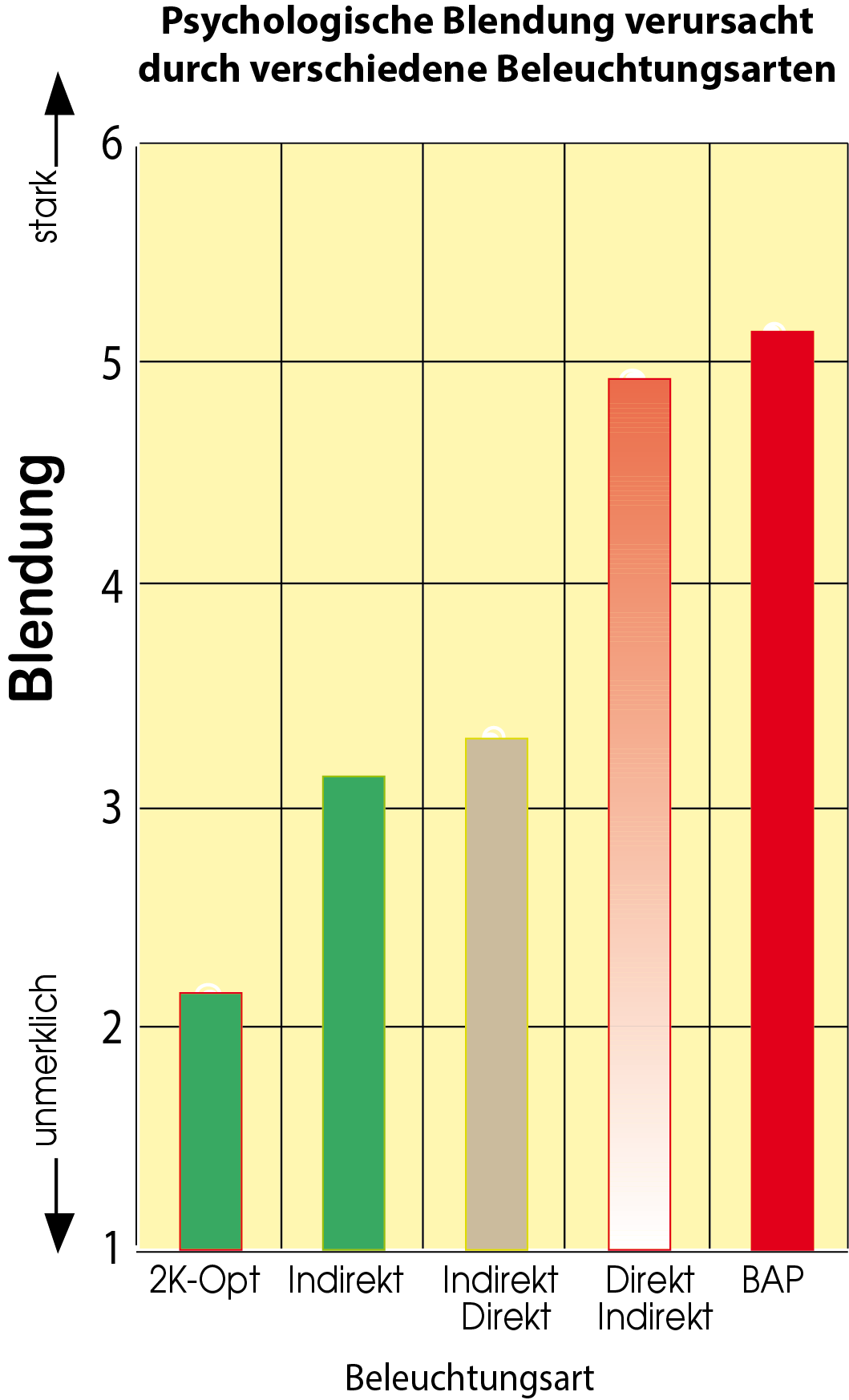

Man soll ja anderen nie ihr Geschäft beneiden, wenn der Kunde davon profitiert und dafür zahlt. Hat der? Zumindest seine Mitarbeiter nahmen das Licht anders wahr. Das ist nicht Wahrnehmungspsychologie, sondern empirisches Resultat: Von allen in deutschen Büros verbauten Leuchtenarten verursachten die hier gemeinten die höchsten Beschwerden, wurden abgeschaltet, wenn man ohne überhaupt arbeiten konnte, und führten zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden. Das haben wir 1996 nach einer umfangreichen Studie veröffentlicht, die wir zuvor von einem Juristen haben überprüfen lassen. (hier) Denn die Reaktion der Lichtindustrie war absehbar. Und auch die weggedachte Blendung war unter diesen Leuchten am höchsten. Gar nicht so lustig fänden die zahlenden Kunden, wenn sie gehört hätten, dass zwischen April und Oktober künstliches Licht in deutschen Büros nur notfalls eingeschaltet wird, und ansonsten fast 90% der Arbeitsstunden nur mit Tageslicht gearbeitet werden kann. Und Tageslicht verursacht viel schlimmere Reflexe als Kunstlicht. Na, ja! Mit Tageslicht beschäftigt sich eine andere Norm. Und die Arbeitsschützer haben zwischen 1975 und 2004 sich überhaupt nicht mit Tageslicht befasst. Allenfalls als Störung. Als Beleuchtung war es auch wegdefiniert worden (klick).

Was halten die Vertreter des Kunden, die Führungskräfte, vom Ganzen? Vor wenigen Jahren wurden deutsche Manager gefragt, wie sie sich den idealen Arbeitsplatz für sich vorstellen. Hier die Antwort:

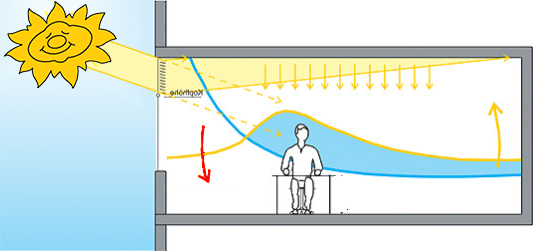

Nachdem sich die erste Idee unseres Preisträgers so segensreich ausgewirkt hatte, sollte man sich die zweite nicht entgehen lassen. Es ging dabei um die Umlenkung des Tageslichts. Bekanntlich sind Fenster derart altmodisch, dass das Tageslicht mehr oder weniger dort kleben bleibt. Im Rauminnern gibt es weniger davon. Manche Räume haben nicht einmal Fenster, ergo? Man muss das Tageslicht so umlenken, dass es im Innern ankommt - da wo man es haben will. Zu dumm, dass man Tageslicht nicht mehren kann. Deswegen muss man das, was nach innen kommt, vorne wegnehmen. Die Idee finden die Mitarbeiter derart reizend, dass vor Jahren ein Vorstand bei uns vorstellig wurde, damit man das Projekt in seinem Hause verhindern konnte. Da ich als studierter Lichttechniker die Wahrnehmungspsychologie nicht so doll beherrsche, habe ich ihn an einen Professor der Disziplin verwiesen. Dessen Meinung nach den Diskussionen mit dem Herrn war, man müsse ihm das Handwerk legen. Die Idee wurde ja einst in einem kleinen Ort erprobt, als man beim Bau des Ratshauses die Fenster vergessen hatte. Und erfreut seitdem der Menschen Herzen.

Auf ein Büro angewendet, macht die leider noch weniger Sinn. Da hinten kommt ein Bruchteil des Lichts an, was man vorn wegnimmt. Es macht zwar nichts, weil dort niemand sitzen will. Aber immerhin, Tageslicht ist doch toll - liest man allenthalben. Dummerweise kommt das Tageslicht erst nicht in den Innenraum, es wird von der Verglasung gefiltert. Der Rest wird durch viele Reflexionen derart verändert, nicht nur geschwächt, dass die Photonen vermutlich nicht mehr wissen, wo sie her kommen. Aber der Techniker weiß es! Das Licht stammt vom Zenith, weil dort der Himmel am konstantesten strahlt. Es ist schlicht blaues Licht. Am Ende des Raums nur noch grau. Andere Lichttechniker erzählen hingegen die Mär, dass die Wirkung vom Tageslicht von ihrer Dynamik herrühre. Also von der Veränderung. Wer hat Recht?

Egal, es geht um die Wahrnehmungspsychologie. Fenster zur Hälfte dicht, anstelle von Tageslicht bläuliches dorthin, wo keiner sitzt? Sicher ist auf jeden Fall, dass keiner gesundheitliche Beschwerden geltend machen kann. Ebenso sicher ist, dass die vielen Spiegel dem Raum eine super Akustik garantieren. Die ist aber in einer anderen Norm der Gegenstand.

Was die beiden Ideen verbindet? Die Liebe des Preisträgers zu Spiegeln. Ganz bestimmt. Das mag er halten wie er will. Was aber in beiden Fälle fatal ist: Das Licht wird dorthin gelenkt, wo es nicht hin gehört. Im Falle der Spiegelrasterleuchte werden bei großen Tischen die seitlichen Bereiche beleuchtet, bei kleinen der Teppich rechts und links. Dabei weiß man spätestens seit 1971, dass die Ebene, in die man das Licht bringt, die Arbeitsebene, keine Bedeutung für die Wahrnehmung des Raums hat, und nur geringe für die Arbeit (klick). In deutschen Büros wollen die meisten in der Nähe des Fensters sitzen, weil sie sich dort am gesündesten fühlen (klick). Auch die Arbeitsstättenverordnung rät dazu. Danach werden aber keine Lifetime-Awards vergeben.

(hier ist noch eine lesenswerte Geschichte mit Spiegeln, die hätten eine ganze Alpengemeinde mit Tageslicht versorgen sollen. Klick! Die gibt es auch im Fernsehen und in der Presse. Klick und klick und nochmal klick). Der letzte Klick sagt, was aus dem Projekt geworden ist.

Neueste Beiträge

- Das richtige Licht für sich herstellen 2. Oktober 2024

- Wann gibt es das richtige Licht – Zum Zwoten 28. September 2024

- Wann gibt es das richtige Licht? 26. September 2024

- Verlust der Nacht am Bosporus 21. Juni 2024

- Gute Nachricht für Insekten 16. Juni 2024