Posts Tagged: Leuchte

Mit LED - vergessene Probleme werden lebendig

Im neuesten Licht-Heft findet sich ein Beitrag, den es nicht geben sollte. Es geht um Flimmern, und ich hatte gelernt, den gibt es bei der Beleuchtung nicht. Das war so etwa 1966 bei meiner zweiten Vorlesung über Lichttechnik. Der Professor erklärte uns, die Glühlampe sei zu faul, um den Änderungen der Stromversorgung zu folgen, und die Leuchtstofflampe zu schnell. Sie würde ihr Licht mit 100 Hz ändern. Und das könne kein menschliches Auge sehen. Stimmte zwar nicht, aber doch etwas: Wenn einer stur vor sich hinguckt und nichts in dem Raum sich bewegt, kann das Auge fast nie ein Flimmern empfinden. Wenn doch einer was empfindet? Der hat bestimmt was gegen Neonlampen, Pardon Leuchtstofflampen! Dass er was gegen Leuchtstofflampen hatte, weil sie flimmerten? Konnte nicht sein - bis man die Lösung hatte: das elektronische Vorschaltgerät. Jemand wies 1986 nach, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzen der Leute, die unter diesen Lampen arbeiteten, verschwanden, wenn man die Frequenz erhöhte.

Die Lösung wurde gegen Ende der 1960er Jahre erarbeitet und steht so etwa 40 Jahre industriell zur Verfügung. Dass niemand sie vorzuschreiben vermochte, ist der Autoindustrie zu verdanken. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben nämlich eine nominelle Lebensdauer von 50.000 h, und die sind bei den Autobauern ziemlich bald um. Bei denen brennt das Licht durch. Somit hätten wir das Thema Flimmern zu den Akten gelegt. Nicht jeder arbeitet bei den Autobauern.

Der Vorgang ist übrigens typisch für die "Aufarbeitung" von Nutzerproblemen in der Lichttechnik. Tauchen welche auf, wird erst einmal darauf hingewiesen, dass das wohl subjektive Äußerungen sind. Gegen die kann man doch nichts unternehmen. Bei hartnäckigen Problemen, so z.B. behaupteten Wirkungen zur Krebsförderung durch Leuchtstofflampenlicht, lässt man Gutachten erstellen, bei denen schon der Titel dem Auftrag entspricht: "Über die angeblichen …" Ist das Problem nach Jahrzehnten immer noch ungelöst bzw. unbeantwortet, gibt es noch ein Gutachten. Ähnlich handelten auch die Klimatechniker. Nach deren Meinung waren die Beschwerden nur die Meinung von Nörglern u.ä. Anders als die Lichttechniker, lieferten sie die Lösung gleich mit: Einen Regler an die Wand nageln, der nicht regelt. Die Leute drehen daran und denken, es hat sich was getan. Fertig! Wie witzig!

Neu kann das Thema auch nicht mehr auftauchen, weil wir mit der LED eine fortschrittliche Technologie ins Haus bekommen haben, die nicht mit den Mängeln der alten Lichttechnologien (igitt!) verhaftet ist. Das hat die SCHEER-Kommission gerade zum besten gegeben, die die Risiken der LED für Mensch (und Tier?) bewerten sollte. Nach ihrer Meinung haben gesunde Menschen bei normaler Nutzung nichts zu befürchten. (hier)

Muss wohl stimmen, denn die SCHEER Kommission ist hochkarätig besetzt. Frau Prof. Ana Proykova (Vorsitzende) ist Physikprofessorin University of Sofia, Sofia, Bulgaria. Rodica Mariana Ion ist Full Professor of Nanomaterials an National Institute of R&D für Chemie and Petrochemie – ICECHIM, Bucharest, Romania Supervisor at Walachei University. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Alle haben sich irgendwie mit Nanomaterialien oder medizinischer Technik beschäftigt. Auf dem Gebiet der Lichttechnik sind sie bislang nicht aufgefallen. Vielleicht ändert sich das noch.

Was ist die endgültige Meinung der Kommission? Sinngemäß lautet diese, dass bei normaler Anwendung müssen gesunde Personen keine Gesundheitsrisiken befürchten. Allerdings „However, reversible biological effects in terms of flicker, dazzle, distraction and glare may occur.“ Klartext, das Licht kann Flimmern, verwirren (?), stören und blenden. Aber alles reversibel. Tut zwar weh, aber der Schemrz lässt nach. Ein Problem sind Kinder. Ein anderes Alte. Eigentlich sind die immer ein Problem. Wenn das Alles ist! Da sind wir aber fein heraus. Wir müssen nur noch Flicker messen lernen. Das ist alles! Das ist alles?

Wenn man die Aussagen der Kommission ernst nimmt und die noch verbliebenen Risiken wie "Blenden", "Stören" usw., müsste man bei jeder Gefährdungsbeurteilung in einem Betrieb von einer LED-Beleuchtung abraten. Was die Kommission für reversibel hält, ist eine Gesundheitsgefährdung. Dummerweise wird man keinem Betrieb erzählen können, was er machen soll stattdessen. Die EU verbietet mittlerweile fast alle Leuchtmittel außer LED. Für die (noch) nicht verbotenen entwickelt die Industrie keine Leuchten. Leuchtmittel brauchen zum Leuchten Leuchten. (Anm.: Neueste Entwicklungen in der Normung zeigen, dass LED die doch nicht brauchen. Denn sie sind selber eine Leuchte (hier). Toller Aufstieg von Laser über Lampe zur Leuchte.)

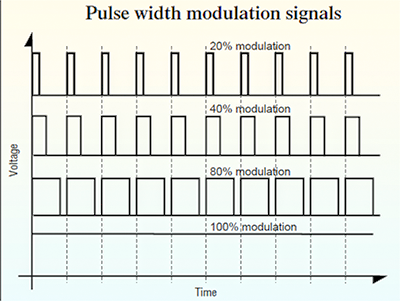

Hier liegt wohl des Pudels Kern begraben. Denn LED ist keine Technologie für nette, reiche Leute, die alles Geld der Welt ausgeben, nur um sie zu besitzen. Sie soll wirtschaftlich sein. Deswegen arbeiten sehr viele LEDs mit Pulsweitenmodulation (PWM), bei der das Licht immer für eine kurze Zeit ausgeht, auch wenn ungedimmt. (Das hatte ich in diesem Blog schonmal behandelt – hier und da). Noch schlimmer sieht es wohl mit treiberlosen LEDs aus. Die LED ist 20 Jahre nach ihrer Markteinführung als Leuchtmittel immer noch ein schlecht beherrschte Technik. Dass man damit Wunderbares erreichen kann, was mit anderen Leuchtmitteln kaum oder gar nicht erreichbar ist. ist kein Trost für Leute, die auf dem Wege zur Arbeit im Verkehr geblendet oder bei der Arbeit durch Flicker gestört werden.

Zum Vergleich der Wirkung: Bildschirme mit LED Hintergrundbeleuchtung sehen aus, als würden sie nicht flimmern. Solche mit PWM können in der Praxis bei 35% der Benutzer Beschwerden verursachen. Als die Bildschirme echte Flimmerkisten waren, beschwerte sich nur 10%!

Wir haben also nicht mit einem technischen Problem zu tun, sondern mit einem technisch-wirtschaftlichen. Von so etwas hat eine Kommission aus Physikern naturgemäß keine Ahnung. Warum darf sie aber darüber bestimmen, ob man alle gewohnten Leuchtmittel abschafft, um der LED Marktzugang zu verschaffen?

Kommt Psylux wieder? HCL und Internet der Dinge machen´s möglich - vielleicht …

Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Licht hat die Drohung wahr gemacht und ein Sonderheft zu HCl bei Light + Building 2018 veröffentlicht. Und die schlechte? Licht hat ein Sonderheft …

Ob die Nachricht wirklich gut oder schlecht war, mögen die Leser selber beurteilen. Mitarbeiter eines sehr bekannten Instituts waren wohl nicht allzu sehr angetan von dem, was sich zwischen 2016 und 2018 getan hatte auf dem Gebiet. Vielmehr was sich nicht getan hat: "Human Centric Lighting (HCL) ist ein Thema von großer Wichtigkeit - zumindest war es das auf der Light + Building 2016. Auf der diesjährigen Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik suchte man bei den über 2500 Ausstellern größtenteils vergebens nach den bahnbrechenden HCL-Innovationen, die noch zwei Jahre zuvor vehement vertreten worden waren." Es herrscht wohl Ebbe - zumindest bei den Herstellern. Ein Wunder? Andersherum wäre die Sache eher ein Wunder, denn deren Verband hat erklären lassen, HCL sei kein Produkt, sondern ein Konzept. Man stelle sich vor, 2500 Mal ein Konzept aufgestellt auf der Leitmesse des Universums! Es geht das Gerücht rum, Hersteller würden von Umsätzen leben und nicht von Konzepten, aus denen andere Umsätze generieren.

Allzu bitter-böse wollten die Autoren ihren mit einem bemerkenswerten Titel versehenen Beitrag doch nicht abschließen. Sie meinen, "dass die Integration von HCL-Lösungen in das IoT interessante Chancen bieten wird, wirklich anwenderzentrierte, personalisierbare Lichtlösungen zu realisieren." Bevor ich zur Auflösung des Rätsels schreite, was HCL mit IoT zu tun hat, der Titel des Beitrags: "Die Wiederentdeckung des individuellen Lichtbedürfnisses". Schade, dass die Hersteller von Wohnzimmerleuchten solche Artikel nicht lesen. Wozu auch, die müssen das individuelle Lichtbedürfnis nicht entdecken oder gar wieder-entdecken. Sie leben davon. Die Jünger des HCL hingegen haben ein gutes Jahrhundert von absichtlich nicht-personalisierten Lösungen gelebt. Als ich von einer Individualisierung von Beleuchtung schrieb, fehlte in den Reaktionen nur die Androhung, dass die Prügelstrafe wieder eingeführt werden könnte. Ein sehr bedeutsamer Mensch schrieb gar noch bedeutsamere Worte wie "der Mitarbeiter auf dem Sofa" und meinte damit, die Ergonomen würden die Arbeitnehmer verhätscheln wollten.

Die Autoren meinen, dass der riesige Leerraum, den HCL auf der Messe hinterlassen hat, durch Connected Lighting ausgefüllt wäre, wodurch sich "die Beleuchtungsindustrie der Netzwerk- und Computertechnik weiter annähere …" Ich trau mich nicht zu erklären, was connected lighting mit individuellem Lichtbedürfnis zu tun hätte. Wenn man aber gleich zu Beginn eines Artikels mit Begriffen bombardiert wird, die HCL, IoT und Connected Lighting heißen, muss dahinter was Wichtiges kommen.

Kommt auch. Es werden Erkenntnisse aus einem Projekt namens Psylicht präsentiert, die auf einer Gerontopsychiatrischen Station eines Tiroler Krankenhauses ausgeführt wurde bzw. wird. Dort sind "moderne HCL-Beleuchtungslösungen großflächig" installiert worden. Wir lernen z.B. über Stürze, wie häufig ist der Patient nach einem Sturz ansprechenbar? Wie häufig muss er nach einem Sturz fixiert werden? Die Zahl der Stürze hat sich leider nicht verändert, aber die Schwere der Folgen. Auch wenn es mir schwer fällt, Prozentzahlen ohne absolute Größen zu glauben, irgendwas wird die HCL-Beleuchtung schon bewirkt haben. Ehrlich! Man lernt nur über die Zahl der Patienten. Wie viele gestürzt sind, weiß man nicht. Aber nach dem Sturz waren doppelt so viele ansprechbar wie vorher. Das ist doch was! Es müssen weniger Patienten fixiert werden! Das ist ein feineres Wort als Fesseln. Hilft das Ganze nicht, wird der Patient sediert. Also unter Medikamente gesetzt. Davon ist zum Glück keine Rede.

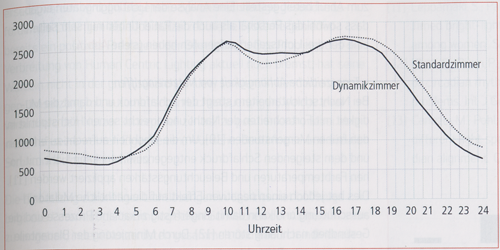

Noch aufschlussreicher fällt die Grafik über die mittlere Aktivität dementer Patienten, was das immer sein mag, in "Dynamikzimmern" und "Standardzimmern" aus. Man weiß zwar nicht, was die mittlere Aktivität ist. Man sieht auch kaum eine Differenz. Die wird aber so bedeutsam sein, dass mir ein Psychiater die Sache erklären kann. Ich frage mich nur, ob ich einen mir bekannten Psychiater frage oder undercover in eine Gerontopsychiatrische Station einschleiche. Aufgrund meines Alters muss ich mich da nicht allzu stark verstellen.

Wer nie bei akademischen Seminaren war, wird schwer verstehen, was die Schlussfolgerung bedeutet: "Beide Analysen werden derzeit über einem verlängerten Datenerfassungszeitraum neu gerechnet und geprüft." Pssst, bitte nicht weiter sagen, die Autoren trauen ihren Daten nicht.

Am Ende dann so etwas wie die Wahrheit: "Auch wenn im Rahmen des Projekts psylicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht-visuelle Lichteffekte nachgewiesen werden können (Anm.: sie sind also noch nicht nachgewiesen worden, man kann auch nicht garantieren, dass sie je nachgewiesen werden), wird bei der Betrachtung der Aspekte raumtypologische Effekte, Nutzungskomplexität und tageszeitliche Abhängigkeit von Nutzereingriffen offensichtlich, dass derzeitige Lichtlösungen (Anm.: HCL, großflächig) im Bereich Human Centric Lighting aufgrund von technischen und konzeptuellen Schwierigkeiten nur eingeschränkt nutzerzentriert und bedürfnisorientriert arbeiten.".

Was sagt uns diese nach allen Regeln der Kunst formulierte Pleiteerklärung? Weder die Technik stimmt, noch das Konzept! Ergo? IoT - Internet of Things möge helfen. Die Autoren sind der Meinung, dass man künftig Lichtlösungen in das IoT einbetten möge (Ich hoffe, jemand erklärt mir, wie das geht.): "Die Einbettung zukünftiger Lichtlösungen in das Internet of Things bringt das Potenzial, die technologischen Schwächen der Automatisation zu umgehen, indem Nutzerdaten gesammelt und dadurch individuelle Nutzerprofile generiert werden können, welche erstmals eine Umsetzung am Individuum ausgerichteter Lichtsteuerungslogiken ermöglichen."

Ich werde schwach, endlich ein Licht am Horizont. Früher, lang, lang ist´s her, verkaufte meine Firma einen Dimmer Marke Intimat. Wenn der abendliche Besuch nicht allzu geneigt war, dem Ruf der Hormone zu folgen, legte man sanfte Musik auf, öffnete eine Flasche Wein (HCD = Human Centric Drink) und fummelte mit dem Fuß am Knopf des Intimat. Künftig werden Musik wie Wein im Internet der Dinge katalogisiert und abgerufen, ein persönliches Profil vom Besuch angefertigt und die an diesem Individuum ausgerichtete Logik meiner Beleuchtung übernimmt die Steuerung des Abends. Gnade Gott, wenn man das falsche Profil aufruft bzw. das richtige zur falschen Zeit. Wie wahrscheinlich wäre das Aufrufen der richtigen Logik, wenn die Forscher diese aus den Erfahrungen aus einer Gerontopsychiatrischen Station abgeleitet haben?

Psylicht erinnert mich verdammt an Psylux. Diese war von zwei Forschern (Jörg Sommer und Carl Loef) entwickelt worden, die nachweisen wollten, dass Menschen mit unbewaffnetem Auge Beleuchtungsstärken sehen. Die Größe nannten sie Psylux. Niemand kennt sie mehr, weil sie in ihrer Versuchsanordnung etwas Wichtiges übersehen hatten (klick). Wir sollten so ab 1972 Licht nicht so schnöde in Lux (Abk. lx) messen, sondern in psylux (plx). Neuerdings gibt es eine melanopische Lux (mlx). Die geriatrische Beleuchtungsstärke (glx) als neue Variante wird zur Messung von Sturzstärken u.ä. eingesetzt werden. Noch wird die Effizienz eines Leuchtmittels in Lumen gemessen. Das ist die Menge an Licht, die das Lämpchen aus ein Watt rausholt. Künftig könnte man z.B. die Vermeidung von Fixierungen von alten Demenzkranken als Maßstab nehmen. Auf jeden Fall hat das Organ der Lichttechnischen Gesellschaft Deutschlands einen enormen Beitrag zur Volksgesundheit veröffentlicht.

Wer wissen will, warum wir Lichttechniker nirgendwo landen können, dass unsere Vorstellungen gerne übernommen werden, sollte sich an diese Worte erinnern. Sie sind von einem bekannten Professor für Psychologie: "Ich habe gerade eine andere Studie zum Thema Lichtwirkung gesehen, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Irgendwie schäme ich mich dann immer für meine Profession - aber ich kann wirklich nichts dafür."

Was weiß ein Chinese von der deutschen Lichttechnik? Kennt er den Spruch "Gleiches Licht für alle Volksgenossen"? Den gab es wirklich - vom Initiator der militantesten Bewegung in Sachen Licht, von Albert Speer. Als Chinese kennt man bestenfalls die Mao-Uniformen, als man versuchte, mit einem Stück Kleidung für alle Männer auszukommen. Lang ist es her. Chinesen kaufen heute die Welt auf, auch die der Mode. Da Licht wieder in Mode gekommen ist, auch Licht. So ging die Lichtsparte von Osram auch nach Asien. Wohin? Wird sich noch zeigen. Denn die Besitzer sind zwei Mal Investoren und einmal ein chinesischer Lichtunternehmer. Der Chef, eigentlich ein Taiwanese, der in den USA studiert hat, war zuletzt für Samsung, Korea, tätig.

Nu hat der Chef den obigen Spruch abgelassen. Super Idee! Licht ohne Handgreiflichkeiten auf meine individuellen Vorlieben anpassen. Widerspricht zwar der Maxime, wonach der Lichttechniker ausgebildet wird, entspricht allerdings dem modernen Sprech der Marketingabteilungen. Bislang hieß smart bei Licht, dass eine Lampe während ihrer - jetzt langen - Lebensdauer mehr Strom zum Warten verbraucht als zum Leuchten. Jetzt ist die mein Sklave und benötigt nur noch kleine manuelle Eingriffe, so etwa einen Lichtschalter?

Nicht doch! Da seine Firma Osram aufgekauft hat, wird die auch das kumulierte Wissen von Osram gekauft haben, so es nicht schon längst über Bord gegangen ist. Und dies - bezüglich smart - fing so an: Man baute in München ein Domizil unweit des Grünwalder Stadions. Da manuelle Eingriffe bereits damals, Jahr 1960, verpönt waren, und zudem die Gebäudetechnik als intelligent galt - smart ist eine bescheidenere Art davon - investierte man in eine Automatik, nach dem damaligen Sprech. Sensoren überwachten mit Argusaugen die Sonne. Sobald diese sich erdreistete, zu scheinen - was soll die sonst tun? -, waltete die Automatik ihres Amtes und ratsch, ratsch, ratsch gingen die Jalousien runter. Da Osram das Tageslicht sehr heilig war, gingen die Dinger wieder hoch, sobald sich ein Wölkchen der Sonne ihren Weg stellte. Ratsch, ratsch, ratsch!

Da den Mitarbeitern die Sache bald auf den Keks ging, wurde das Amt bald dem Hausmeister übergeben. Bayrische Hausmeister gelten nicht selten als kauzig, aber man musste anerkennen, dass sie nicht doof sind. Die Sache wäre nicht so schnell über die Bühne gegangen, wenn Osram nicht noch eine smarte Idee verwirklicht hatte, das Großraumbüro. Da musste der Vorstand in einer Ebene mit dem Fußvolk sitzen und erlebte das Ritsche Ratsche live mit. Jetzt wartet die restliche Welt darauf, dass die Erfahrung von 1960 bei ihr ankommt. Denn man kann überall in Deutschland miterleben, wie smarte Haustechnik das Kommando übernimmt, ratsch, ratsch, ratsch. Nicht ganz, heutige Jalousien gehen leiser hoch, wenn der Windwächter in Posemuckel über Internet erfährt, dass der Westwind in Hamburg schon 4 Bft. erreicht hat. Aber ebenso gnadenlos wie 1960. Man sitzt in der prallen Sonne, damit die verdammten Jalousien nicht vom Winde verweht werden.

Und nun will der Chef dieser Firma ein Licht verkaufen, das die Wünsche des Nutzers von den Augen abliest und sich brav an die Arbeit macht! Ob der sich nicht geschnitten hat? Vor wenigen Jahren wurden deutsche Manager gefragt, wie sie sich den idealen Arbeitsplatz für sich vorstellen. Hier die Antwort:

Nicht doch! Muss jetzt Ledvance die Tore schließen? Vielleicht macht der Chef ein kurzes Nickerchen und lässt sich danach die deutschen Lichtnormen vorlesen.

Von der Lichttechnologie namens Energiesparlampe

Durch die verantwortungslosen Praktiken Einzelner gerät eine Lichttechnologie in Verruf, die effizient und klimafreundlich ist.

DUH alias Deutsche Umwelthilfe

Gestern habe ich beschrieben, was eigentlich eine Technologie ist. Und was für eine Technologie der Superlative die Lichttechnik geschaffen hat. Next to none oder auf Deutsch "Niemand kann es besser". Zu einer Technologie gehören Technik, Mensch und Organisation, wenn global wirksam, dann auch global aufgestellt. Heute geht es dezidiert um den Spruch der DUH, dass die Energiesparlampe eine effiziente und umweltfreundliche Lichttechnologie sei. Als ich gestern Nacht den Spruch las, muss mein Gelächter so laut geschallt haben, dass überall in der Nachbarschaft die Lichter angingen. Von der besagten Lichttechnologie waren wohl wenige darunter, denn kein Licht hat geflackert.

Fangen wir einfach mit Technik an. Sie war kein großer Wurf, sondern eine Antwort auf die Energiekrise der Jahre 1973 und folgende. Erfunden hatte sie keiner der Öko-Freaks - die wollten noch geboren werden -, sondern ein Laboringenieur bei GE. Na, ja. Ganz "erfunden" wurde sie nicht, denn sie war eine Leuchtstofflampe. Energiesparen tat sie zwar, aber nur im Vergleich zur Glühlampe. Und das auch nur, wenn man die Lichtqualität großzügig übersieht. Die hat auch der begeisterte Einführer auf dem deutschen Markt, A. Wacker von Osram, nicht übersehen. So schrieb der Tagesspiegel aus Berlin zum 25. Jubiläum der Einführung in Deutschland "Bis heute brennen Energiesparlampen überall – außer bei ihm [Wacker] in der Küche und dem Esszimmer. Denn vor allem Speisen, besonders Fleisch, sehen fahl aus, findet er."

Das fanden andere auch so. Wenn man die Energiesparlampe einschaltete, kroch ihr Licht gemächlich Richtung hell hoch. So etwa eine Minute. Draußen vor der Tür im Winter - eher ewig. In der Garage und im Keller eher Fehlanzeige mit Energie Sparen, denn bis das Ding zur vollen Form auflief, war der Benutzer wieder weg. Wie lange eine Lampe brauchte, um zu einem stabilem Lichtstrom zu kommen, musste ich erleben, weil ich dies für Gutachten brauchte. Das Labor maß erst nach 24 Stunden. Da war die Anlaufzeit zu Ende. Etwa.

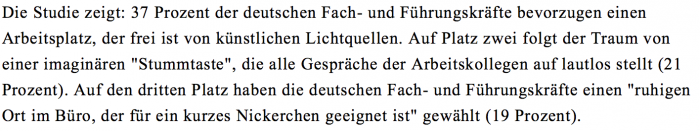

Nach den 24 Stunden konnte man immer noch nicht sein Geld darauf wetten, dass ein lichttechnisches Gütekriterium aus dem Jahre 1935, ruhiges Licht, erfüllt wurde. Das Flackern hat man der guten Lampe erst so etwa 1995 abgewöhnt. Wie es sich mit den restlichen Gütekriterien verhält, kann man anhand des Spektrums ganz gut vorstellen:

Laut Wikipedia (deutsch) ist dies aber so schlimm nicht: "Da Leuchtstofflampen im Gegensatz zu Glühlampen oder Tageslicht ein diskontinuierliches Spektrum emittieren, können Farben von Gegenständen unter dem Licht dieser Lampen etwas anders aussehen als im Sonnenlicht." Ich weiß nicht, ob Lobbyisten pro Wort bezahlt werden wie Dolmetscher oder pro Anschlag wie einst Schreibkräfte. Wenn der Verfasser von dem Satz bekannt würde, hätten nicht wenige ihm den Hosenboden stramm gezogen. Eine Verfasserin war das bestimmt nicht, denn Frauen sehen Farben anders und leiden mehr als Männer unter miserabler Farbgebung. (hier)

Dinge, die der Mensch zum Leben braucht, z.B. gemütliches Herunterdimmen der Beleuchtung, wenn es gemütlich wird, beim Elektriker erhältlich so ab 1968, war Fehlanzeige. Auch 2018. Man müsste eine Spezialausführung haben, die aber keiner baut, weil die Energiesparlampe Energie sparen soll und nicht der Gemütlichkeit dienen. Bei ihrer Lichtfarbe wäre die Sache eh fraglich. Und ihre Formen erst! Ein Fachmann hat jüngst nett geschrieben: "Von den Allgebrauchslampen abweichende Abmessungen, die oft nicht optimal zu den vorhandenen Leuchten passten, waren ein weiterer Nachteil." (Bei den anderen Nachteilen geht er mit den oben beschriebenen etwa 100% konform.) Die Lampen guckten überall aus den Leuchten heraus, verhunzten manche nett gemeinte Architektur, blendeten nach Lust und Laune. Und haben sogar die Goldhändler vom Großen Bazar in Istanbul davon überzeugt, dass Gold nicht unbedingt golden glänzen muss. Etwas fahler geht auch, wenn dafür der Laden kühler bleibt.

Man kann die "Vorteile" dieser "Lichttechnologie" noch weiter ausschmücken. Das allgemeine Urteil will ich aber aus einem denkwürdigen Ereignis ableiten: Als die EU das Glühlampenverbot einführen wollte, wurde von der Lichttechnischen Gesellschaft eine Diskussionsrunde für das Für und Wider die Energiesparlampe organisiert. Üblicherweise würden die Hersteller eines Produkts in solchen Fällen die Partei Für bestücken. Für diese Diskussion fand sich aber kein Hersteller bereit, eine Aussage zu machen.

Das wäre die eine Aussage. Eine andere wäre, dass etliche Hersteller nach Einführung des Glühlampenverbots von einer Weiterentwicklung des glücklichen Gewinners verabschiedet haben. Sehen so Sieger aus?

Wer hat Nu die Lampe so gepuscht? Da fällt mir nur ein Engel ein: Gabriel. Der war unser Umweltengel und machte Wahlkampf mit einer Ladung Energiesparlampen. Und wurde dabei geholfen von seinem Vorgänger Trittin. (mehr dazu hier und dort). Nicht gerade das Netzwerk, das zu einer Superlative an Technologie gehört. Die wollten ja nur CO2 sparen. Haben auch. Ich würde die Menge gerne schreiben, leider fehlen mir viele Nullen hinter dem Komma. Man soll nicht böse sein, denn mit der Denke hat man an anderer Stelle wirklich jede Menge CO2 gespart, mit dem Diesel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie diesen Blog weiter oder fragen Sie Ihren Abgeordneten. Oder die DUH. Die wissen bestimmt, was für ein Unterschied zwischen klimafreundlich und umweltfreundlich besteht.

Tech ' nik

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Lang lebe die LED - fragt sich, wie lang?

a

Es gibt Fragen, auf die gibt es Antworten. Idealerweise präzise 1. Mit der Lebensdauer von Lampen und Leuchtmitteln hatte man aber so seine Qual. Das wichtigste Leuchtmittel soll angeblich noch ein paar Milliarden Jahre halten. So etwa sieben. Und dann verglühen. D.h., sie platzt aus allen Nähten und fällt in sich zusammen. Wird ein weißer Zwerg und glimmt noch weiter vor sich hin. Kein Wunder, wenn der Hersteller keine allzu präzise Angaben darüber macht, wie ihre Lebensdauer ist. Ist die Sonne weg, wenn sie nur noch glimmt? Oder wenn sie gar nur noch Neutronen aussendet?

Techniker haben es da leichter, auch wenn ihre Weisheit weit hinter der des anderen Herstellers zurück hinkt. Heute habe ich einen tollen Artikel entdeckt, der mir - oder uns allen - die Lebensdauer von LED-Produkten verstehen helfen will. Helfen ist immer gut. Der Autor, ein Dozent für Licht & Messtechnik, will uns die Lebensdauerangaben richtig interpretieren helfen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, wenn auf der Toilette die LED trotz 50.000 h Lebensdauer wieder mal ausgefallen ist. Aber Hand auf die Rolle, wer braucht Licht bei dem Geschäft?

Der Artikel fängt richtig rasant an: "Die rasante Verbreitung von LED-Lichtquellen und LED-Leuchten ist von verschiedenen Kriterien getrieben, die die LED in den meisten Anwendungsfällen zur besseren Wahl machen." Kriterien, die LED verbreiten? Supa! So gewinnt man gleich das Vertrauen des Lesers, der sofort vergisst, dass die LED von der EU-Kommission und von der Industrie als alternativlos ganz Europa aufgedrückt wurde. Du hast keine Wahl - also nutze sie. Dann geht es aber zur Sache:

Das habe ich mir gedacht. Die schreiben zwar immer 50.000 Stunden, aber das ist der einzige Standard, den es wohl gibt. Aber der Dozent verrät gleich mehr. Mit seiner nächsten Aussage hat er sich gleich tief in mein Herz eingearbeitet: "Die Lebensdauer von konventionellen Leuchten und Lampen wurde in der Vergangenheit üblicherweise mit der Anzahl der Betriebsstunden angegeben, nach welchen diese im Durchschnitt ausfallen." Demnach sind Leuchtstofflampen keine konventionellen Lampen. Was wohl eine konventionelle Leuchte ist? Bei Gaslaternen bin ich mir da nicht so sicher. Die alten Öllampen im Tempel von Belšazar brannten bis er das Menetekel an der Wand seines Palastes sah. Deren Lebensdauer wurde also in Äonen angegeben. Die Gaslaternen gehen nie aus. Eine Leuchte, die ausfallend wurde, habe ich auch nie erlebt. Nur Fackeln, ja, die fallen ziemlich schnell aus. Aber bei denen redet man nicht von Lebensdauer, sondern von einer Brenndauer. Ebenso bei Karbidlampen. Leuchte oder Lampe? Egal …

Wer da denkt, das wäre alles, muss sich noch wundern: "So galt für eine Standard-60-W-Glühlampe der Wert von 1000 Betriebsstunden als gesetzt." So kann man eine weltweite Kartellabsprache mit Sanktionen mit monatlicher Berechnung der Strafen für Hersteller, deren Lampen dem Gesetzt nicht gehorchen wollten, auch nennen. Chapeu!

Danach doziert der Dozent über eine Erhöhung der Betriebsstunden auf 20.000 an einem elektronischen Vorschaltgerät aufgrund der niedrigeren Schaltzyklen: "Die Annahme ist damit, dass die Lampe nach dieser Zeit kein Licht mehr abgibt." Da die Leute vermutlich zu doof sind, so etwas zu verstehen, also dass die Lampe einfach kein Licht abgibt, wenn die Lebensdauer um ist, hat er gleich eine Grafik eingeschoben. Die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen:

Das ist so etwa die ideale Lampe laut Goethe: "Sie könnten nichts Besseres erfinden, als wenn die Lampen ohne zu putzen brenneten." Ja, so ist die LED. Was ganz Besonderes. Der Dozent führt aus: "Ja höher die Stundenzahl ist, desto länger kann das Produkt also durchschnittlich betrieben werden." Auch supa! Leider stimmt das nicht für LED: "Für LED-Leuchten kann diese Annahme nicht mehr gelten. … Im Gegensatz zu konventionellen Leuchtmitteln erfolgt der Lichtstromrückgang nicht abrupt, sondern schleichend. Hauptursache dafür sind die hohen Temperaturen, durch die Fehlstellen im Halbleitermaterial entstehen." Ob das die Löcher sind, die ich einst als Student gelernt hatte? Echt, süper, dieses Diagramm! Wenn es bloß nur ein Leuchtmittel gäbe, das 50.000 h wie eine Eins brennt und dann AUS!

An dieser Stelle ist mir die Lust auf weitere tiefschürfende Erkenntnisse endgültig abhanden gekommen. Deswegen bin ich an das Ende gesprungen. Dort steht: "Bei der Leuchtenauswahl müssen die Angaben der Hersteller genau gelesen und interpretiert werden. Im Zweifelsfall sollte man lieber einmal mehr nachfragen als zu wenig." Das ist wahrlich eine echt präzise Beschreibung des aktuellen Zustands. Man muss Herstellerkataloge nicht nur genau lesen, sondern auch interpretieren. Und einmal mehr fragen: Warum brennt bei mir in der Werkstatt im Keller die LED nach ein paar Wochen durch, obwohl da 50.000 Stunden darauf steht?

(Wer es genauer haben will, wird hier fündig oder auch nicht: www.norka.de)

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025