Posts Tagged: Effizienz

Warum eine LED-Beleuchtung nicht energieeffizient ist …

Wenn es nach den Förderern der LED-Technik unter den Bürokraten geht, hat es noch nie ein Leuchtmittel gegeben, das mit Energie besser umgeht als die LED, vielleicht die Na-Niederdrucklampe ausgenommen. Mag sein. Es gibt aber einen Effekt, der besagt, dass ein Leuchtmittel, das zu mehr Nutzung drängt, den Einspareffekt vernichten kann, der Rebound-Effekt. So kann man z.B. bei der Weihnachtsdekoration davon ausgehen, dass die Leute weit mehr Lampen benutzen als einst, weil man mit LED wunderbar dekorieren kann. Oder die Beleuchtung in Bad-Kacheln. Früher hätte nie jemand seine Wände mit Lampen gekachelt. Jetzt gibt es die Kacheln einfach zum Anschließen. Und LEDs, die dem Topf eine Anmut verleihen wie einst Fackeln Mausoleen.

Während die oben angeführten Beispiele einen freiwilligen mehr Konsum an Energie betreffen, den man auch abstellen kann, gibt es erzwungenen Mehrverbrauch durch bestimmte Eigenschaften einer Technik. Dieser betrifft nicht nur das Leuchtmittel, sondern das gesamte DrumHerum. Denn Leuchtmittel leuchten nicht allein. Manche fast, denn sie benötigen nur zwei Anschlüsse, und man kann mit dem Objekt was anfangen. Ein solches Objekt hieß Linestra und war ein Lieblingsobjekt von Leuten, die den schlechten Umgang mit Energie bemängelten. Linestra konnte man einfach ins Bad hängen, sie brauchte keine Leuchte. Sie blendete nicht - und man sah schön aus, ihr Licht schmeichelte im Spiegel. Deswegen hat Osram die lange Zeit produziert.

Ersetzt man eine Linestra durch LEDs oder Leuchtstofflampen, muss man mehr Aufwand treiben, um dieselbe Wirkung zu erzielen, weil beide mehr oder weniger blenden. Zudem brauchen sie mehr Technik zum Leuchten. Das Problem ist bekannt, deswegen hat z.B. die Lichtlobby in Brüssel interveniert, damit man nicht das Leuchtmittel allein betrachtet, sondern als System.

Was weniger bekannt ist, dass die recht hohen Werte für Beleuchtungsstärken, die die Normen empfehlen, nicht wegen der Sehaufgabe erforderlich sind (hier), sondern wegen der Eigenschaften der Leuchtmittel. So wird die besagte Linestra bei 5 lx wie bei 50 lx noch angenehm aussehen. Nicht aber eine 1,5 m Stablampe bei 50 lx. Wer es dennoch nicht glaubt, kann es ausprobieren. Eine L-Lampe (z.B. Philips TL-D 58W 840 Super 80 mit 5200 lm) in einem Zimmer aufgehängt, in dem die mittlere Beleuchtungsstärke 50 lx beträgt, verleiht dem Raum eine Grabesstimmung. Und der Mittelwert sagt überhaupt nichts aus, weil man keine Gleichmäßigkeit erreicht. Ergo? 500 lx. Da sieht die Lampe, eher Lampen, schon brauchbar aus, wenn man überhaupt bei dem kalten Licht von brauchbar reden darf.

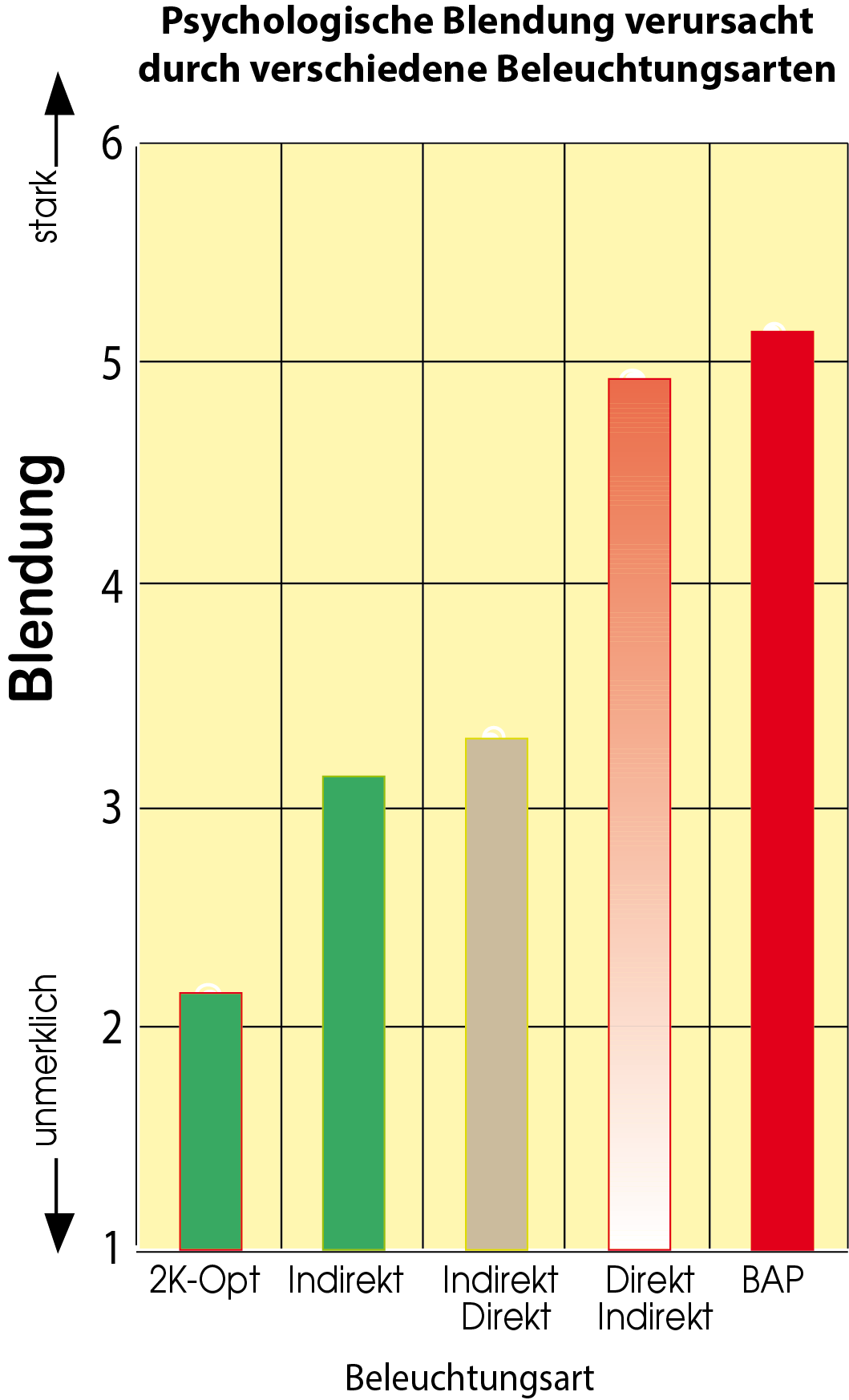

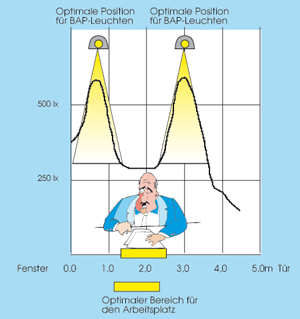

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass jedes Leuchtmittel mit einer höheren Leuchtdichte eine höhere Umgebungshelligkeit benötigt, um akzeptabel zu wirken. Soweit die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Die Planer müssen noch die EnEV berücksichtigen. Oder? Schön wär´s! Seit 2011 haben wir keine (Neu)Installation mehr gesehen, die gerade Mal die erforderlichen 500 lx erreicht. 1.000 lx? Wird sogar meist lässig überschritten, bereits bei Installationen mit T5-Lampen haben wir öfter mehr als 1.500 lx (Neuwert) gemessen. Na, ja, die werden ja kaum in Neuplanungen berücksichtigt. LED ist in. Was ist damit? Das letzte gemessene Objekt lag bei 2.500 lx auf einem Doppelarbeitsplatz. Und wenn der glückliche Besitzer eines Steh-Sitz-Tisches sein Licht benutzen will, kann er mit etwa 3.800 lx rechnen. Eine bescheidenere Installation hatte im gesamten Raum 1.700 lx generiert. Toll, wenn man darunter Computerkurse abhält. Dafür war der Raum geplant worden.

Jetzt zur Energieeffizienz. Die Leuchte, die ihre 2.500 lx auf dem Tisch generiert, strahlt den größten Teil auf die Trennstelle zwischen den beiden Tischen. Wer das nicht für intelligent hält, möge sich eine neue LVK ausdenken. Ohne Blendung (Direkt- oder Reflexblendung) kann man die tollen LED mit hoher Lichtausbeute nicht betreiben. So haben ähnliche Leuchten wie die gemessene alle eine Tiefstrahlcharakteristik.

Ergo? Weder die Leuchtstofflampen mit den Durchmessern T5 oder T2 noch LED eignen sich kaum für Direktbeleuchtung. Hingegen kann man damit sehr gute Indirektbeleuchtung erstellen. Und das frisst mehr Energie pro Lux auf der Arbeitsebene.

Das ist in der Kurzfassung der erzwungene Rebound-Effekt.

Wer die Prinzipien manipuliert, verschaukelt sich selbst

Den Altvorderen der Lichttechnik ist etwas gelungen, das in der Technik selten gelingt. Sie schufen einst die erste Norm der Beleuchtungsgeschichte und wussten aber, dass die Technik nicht das war, was sie sich vorstellten. Was macht man denn da? Ich lernte zwei Professoren kennen, die beide den Weg zum Gelingen einer weltweiten Technologie vorgezeichnet hatten, wohl wissend, dass der Zustand - wohlwollend gesagt - entwicklungsfähig war. Ist das so wichtig? Und ob! Denn bei jeder Technik muss man davon ausgehen, dass sie bald zum "alten Eisen" wird. Man kann hiervon für Morgen lernen, obwohl die Herren noch vor dem 2. Weltkrieg gewirkt hatten.

Was haben die gemacht? Beschrieben, wie mies die Technik war? Das wäre fatal. Der eine hat mit die Grundsätze festgelegt, nach denen das internationale Telefonnetz von ein paar Teilnehmern in ein paar Ländern zum globalen Netz entwickelt hat. Das war in den 1920er Jahren. Das Netz funktioniert nach 100 Jahren besser als als die ach so modernen Mobilfunknetze. Der andere wirkte an der DIN 5035 von 1935 mit, eine Norm, die man heute noch anwenden könnte, wäre sie nicht durch die Dusseligkeit eines ehemaligen DIN-Mitarbeiters verloren gegangen.

Das Besondere daran? Die Norm gab zwei globale Ziele an: “Die künstliche Beleuchtung von Innenräumen muß den Forderungen der Gesundheit und Schönheit entsprechen, dabei zweckmäßig und wirtschaftlich sein.” Punkt! Und setzte Qualitätsmerkmale, dort genannt Gütekriterien. Die von 1935 könnte man, etwas in Neusprech übersetzt, immer noch sehr gut gebrauchen, zumal die Erneuerer, die Autoren der Nachfolgenorm DIN EN 12464-1, Gütekriterien ganz vergessen haben.

Ist doch wunderbar! Wo liegt das Problem? Hätten die Nachfahren ihre Technik den einst gesetzten Prinzipien nachgefahren, wäre die Welt des Lichts heute - meine Meinung - in bester Verfassung. Man müsste nur das Ziel Schönheit, damals vorgegebenen durch den Staat, durch Anmutungsqualität oder ähnlich ersetzen. Gesundheit kann bleiben. Und Zweckmäßigkeit? Was denn sonst? Steht seit langem sogar in der Arbeitsstättenverordnung.

In der letzten "Voll" Ausgabe von DIN 5035 hieß es aber: “In Arbeitsräumen muß die Beleuchtung ein müheloses Erkennen der Sehobjekte ermöglichen.” Es gab keine andere Anforderung. Und die Gütemerkmale? Die muss man dem Ziel entsprechend auslegen. Oder? Seit etwa 1970 weiß man, dass das angegebene Ziel für die meisten Arbeitsplätze nicht relevant war. Und die seitenlangen Listen für Beleuchtungsstärken in DIN 5035-2 und später DIN EN 12464-1 gar keine Basis hatten, weil das Ziel irrelevant war. (siehe hier und da). Sie wurden, je nach Lesart, nach Gutdünken festgelegt oder nach Expertenwissen bestimmt. Die Sehleistung als Basis für die Festlegung von Beleuchtungsstärken in Normen ist der Stoff, aus dem moderne Märchen gemacht werden.

Wer so etwas für verwerflich hält, liegt allerdings falsch. Denn nicht nur die Lichtwerte werden so festgelegt. Verwerflich ist, wenn man gegen die festgelegten Gütekriterien handelt, um neuen technischen Produkten zum Erfolg zu verhelfen. So geschehen in DIN 5035-7, in der ein neuer, völlig überflüssiger Grundsatz, Gütekriterium "Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm" eingeführt wurde. Das Gütekriterium diente allein dem Absatz von tiefstrahlenden Leuchten (siehe hier und da). Einen Nutzen entfalteten sie nie, verpassten den Arbeitsräumen einen Höhlenlook und erhöhten Störungen durch Reflexblendung. Letzendlich konnten wir nachweisen, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier).

Zweckmäßig waren sie nicht, weil das meiste Licht nicht dort landete, wo nichts oder nichts Bedeutendes zu sehen ist. Am Tischrand oder auf dem Teppich. Heute könnten wir den Unsinn toppen und sogar zwei uralten Gütekriterien zuwider handeln. Was dies bedeutet, sieht man (zur einen Hälfte) auf dem folgenden Bild aus einem Werbekatalog. Ich habe dieses Bild gewählt, weil man vergessen hat, die Mängel der Beleuchtung wegzuretuschieren. Alle anderen Produkte mit ähnlichen Design sind in ähnlicher Weise betroffen.

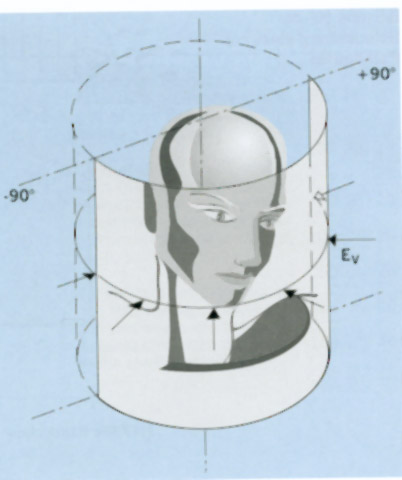

Gemeint ist das Gütekriterium Schattigkeit, das mit Lichtrichtung bzw. mit der Gerichtetheit von Licht zusammenhängt. Man sieht auf diesem Bild viele Gegenstände auf dem Tisch, die es gar nicht gibt. Es sind die Schatten davon. Sie sollen aber nicht sein. Wer sich über die Bedeutung von Lichtrichtung und Schattigkeit informieren möchte, kann sich die LiTG Publikation zu Lichtqualität anlesen (hier und da kommentiert und auch dort), oder gar DIN EN 15193 ansehen, die verschiedene Güteklassen der Beleuchtung anführt. Die höchste Klasse – nach dieser Norm mit drei *** ausgezeichnet – unterscheidet sich von der darunter nur in zwei Aspekten: „Besondere Beachtung der gegenseitigen Blickkommunikation durch beleuchtete Gesichter” und “Besondere Beachtung von gesundheitlichen Belangen”. Um diesen Aspekten Rechnung zu tragen, muss man laut Norm je nach Einsatzort bis zu 100% mehr Energie aufwenden. Und? Bei der gezeigten Anordnung der Beleuchtung bleiben die Gesichter eher im Dunklen (s. Lichtkegel an der Wand). Und Direkt- und Reflexblendung ist höher als bei vielen anderen Beleuchtungen. Zudem fließt ein großer Teil des Lichts in die Mitte der Tische – nutzlos.

Bei der abgebildeten Leuchte muss übrigens kein Benutzer mit den Problemen leben, man kann den Direktanteil einfach abschalten oder reduzieren. Es ist nur eine Frage der Energieeffizienz, wenn man nur die Horizontalbeleuchtungsstärke bewertet. Bei anderen Produkten gibt es die Möglichkeit einfach nicht.

Was das obige Bild nicht zeigt, ist Flimmern. LED sind superschnelle Elemente, die eben superschnell flimmern. Dieser nimmt stark zu, wenn man sie dimmt. Allerdings muss niemand dies akzeptieren, weil es die geeignete Technik gibt. Allerdings kostet sie Geld. Die billigere Lösung haben zwei Professoren der Lichttechnik gefunden. Sie hatten eine neue LED Beleuchtung begutachtet, das Flimmern gesehen. Und? Sie urteilten, die wäre nicht so schlimm, weil das künstliche Licht nur tagsüber benutzt würde. Dazu sagte DIN 5035 im Jahre 1935: "Ruhe der Beleuchtung - ... es dürfen aber, von vorübergehenden Unregelmäßigkeiten abgesehen, keine mit dem Auge wahrnehmbaren Schwankungen der Beleuchtung als Folge zeitlicher Änderungen eintreten." Die meinten wohl das Flackern der Flamme der Petroleumlampe. LED ist modern und arbeitet ohne Flamme.

Kommt Psylux wieder? HCL und Internet der Dinge machen´s möglich - vielleicht …

Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Licht hat die Drohung wahr gemacht und ein Sonderheft zu HCl bei Light + Building 2018 veröffentlicht. Und die schlechte? Licht hat ein Sonderheft …

Ob die Nachricht wirklich gut oder schlecht war, mögen die Leser selber beurteilen. Mitarbeiter eines sehr bekannten Instituts waren wohl nicht allzu sehr angetan von dem, was sich zwischen 2016 und 2018 getan hatte auf dem Gebiet. Vielmehr was sich nicht getan hat: "Human Centric Lighting (HCL) ist ein Thema von großer Wichtigkeit - zumindest war es das auf der Light + Building 2016. Auf der diesjährigen Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik suchte man bei den über 2500 Ausstellern größtenteils vergebens nach den bahnbrechenden HCL-Innovationen, die noch zwei Jahre zuvor vehement vertreten worden waren." Es herrscht wohl Ebbe - zumindest bei den Herstellern. Ein Wunder? Andersherum wäre die Sache eher ein Wunder, denn deren Verband hat erklären lassen, HCL sei kein Produkt, sondern ein Konzept. Man stelle sich vor, 2500 Mal ein Konzept aufgestellt auf der Leitmesse des Universums! Es geht das Gerücht rum, Hersteller würden von Umsätzen leben und nicht von Konzepten, aus denen andere Umsätze generieren.

Allzu bitter-böse wollten die Autoren ihren mit einem bemerkenswerten Titel versehenen Beitrag doch nicht abschließen. Sie meinen, "dass die Integration von HCL-Lösungen in das IoT interessante Chancen bieten wird, wirklich anwenderzentrierte, personalisierbare Lichtlösungen zu realisieren." Bevor ich zur Auflösung des Rätsels schreite, was HCL mit IoT zu tun hat, der Titel des Beitrags: "Die Wiederentdeckung des individuellen Lichtbedürfnisses". Schade, dass die Hersteller von Wohnzimmerleuchten solche Artikel nicht lesen. Wozu auch, die müssen das individuelle Lichtbedürfnis nicht entdecken oder gar wieder-entdecken. Sie leben davon. Die Jünger des HCL hingegen haben ein gutes Jahrhundert von absichtlich nicht-personalisierten Lösungen gelebt. Als ich von einer Individualisierung von Beleuchtung schrieb, fehlte in den Reaktionen nur die Androhung, dass die Prügelstrafe wieder eingeführt werden könnte. Ein sehr bedeutsamer Mensch schrieb gar noch bedeutsamere Worte wie "der Mitarbeiter auf dem Sofa" und meinte damit, die Ergonomen würden die Arbeitnehmer verhätscheln wollten.

Die Autoren meinen, dass der riesige Leerraum, den HCL auf der Messe hinterlassen hat, durch Connected Lighting ausgefüllt wäre, wodurch sich "die Beleuchtungsindustrie der Netzwerk- und Computertechnik weiter annähere …" Ich trau mich nicht zu erklären, was connected lighting mit individuellem Lichtbedürfnis zu tun hätte. Wenn man aber gleich zu Beginn eines Artikels mit Begriffen bombardiert wird, die HCL, IoT und Connected Lighting heißen, muss dahinter was Wichtiges kommen.

Kommt auch. Es werden Erkenntnisse aus einem Projekt namens Psylicht präsentiert, die auf einer Gerontopsychiatrischen Station eines Tiroler Krankenhauses ausgeführt wurde bzw. wird. Dort sind "moderne HCL-Beleuchtungslösungen großflächig" installiert worden. Wir lernen z.B. über Stürze, wie häufig ist der Patient nach einem Sturz ansprechenbar? Wie häufig muss er nach einem Sturz fixiert werden? Die Zahl der Stürze hat sich leider nicht verändert, aber die Schwere der Folgen. Auch wenn es mir schwer fällt, Prozentzahlen ohne absolute Größen zu glauben, irgendwas wird die HCL-Beleuchtung schon bewirkt haben. Ehrlich! Man lernt nur über die Zahl der Patienten. Wie viele gestürzt sind, weiß man nicht. Aber nach dem Sturz waren doppelt so viele ansprechbar wie vorher. Das ist doch was! Es müssen weniger Patienten fixiert werden! Das ist ein feineres Wort als Fesseln. Hilft das Ganze nicht, wird der Patient sediert. Also unter Medikamente gesetzt. Davon ist zum Glück keine Rede.

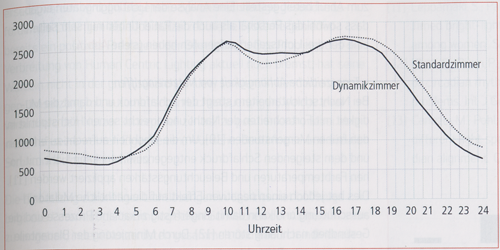

Noch aufschlussreicher fällt die Grafik über die mittlere Aktivität dementer Patienten, was das immer sein mag, in "Dynamikzimmern" und "Standardzimmern" aus. Man weiß zwar nicht, was die mittlere Aktivität ist. Man sieht auch kaum eine Differenz. Die wird aber so bedeutsam sein, dass mir ein Psychiater die Sache erklären kann. Ich frage mich nur, ob ich einen mir bekannten Psychiater frage oder undercover in eine Gerontopsychiatrische Station einschleiche. Aufgrund meines Alters muss ich mich da nicht allzu stark verstellen.

Wer nie bei akademischen Seminaren war, wird schwer verstehen, was die Schlussfolgerung bedeutet: "Beide Analysen werden derzeit über einem verlängerten Datenerfassungszeitraum neu gerechnet und geprüft." Pssst, bitte nicht weiter sagen, die Autoren trauen ihren Daten nicht.

Am Ende dann so etwas wie die Wahrheit: "Auch wenn im Rahmen des Projekts psylicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht-visuelle Lichteffekte nachgewiesen werden können (Anm.: sie sind also noch nicht nachgewiesen worden, man kann auch nicht garantieren, dass sie je nachgewiesen werden), wird bei der Betrachtung der Aspekte raumtypologische Effekte, Nutzungskomplexität und tageszeitliche Abhängigkeit von Nutzereingriffen offensichtlich, dass derzeitige Lichtlösungen (Anm.: HCL, großflächig) im Bereich Human Centric Lighting aufgrund von technischen und konzeptuellen Schwierigkeiten nur eingeschränkt nutzerzentriert und bedürfnisorientriert arbeiten.".

Was sagt uns diese nach allen Regeln der Kunst formulierte Pleiteerklärung? Weder die Technik stimmt, noch das Konzept! Ergo? IoT - Internet of Things möge helfen. Die Autoren sind der Meinung, dass man künftig Lichtlösungen in das IoT einbetten möge (Ich hoffe, jemand erklärt mir, wie das geht.): "Die Einbettung zukünftiger Lichtlösungen in das Internet of Things bringt das Potenzial, die technologischen Schwächen der Automatisation zu umgehen, indem Nutzerdaten gesammelt und dadurch individuelle Nutzerprofile generiert werden können, welche erstmals eine Umsetzung am Individuum ausgerichteter Lichtsteuerungslogiken ermöglichen."

Ich werde schwach, endlich ein Licht am Horizont. Früher, lang, lang ist´s her, verkaufte meine Firma einen Dimmer Marke Intimat. Wenn der abendliche Besuch nicht allzu geneigt war, dem Ruf der Hormone zu folgen, legte man sanfte Musik auf, öffnete eine Flasche Wein (HCD = Human Centric Drink) und fummelte mit dem Fuß am Knopf des Intimat. Künftig werden Musik wie Wein im Internet der Dinge katalogisiert und abgerufen, ein persönliches Profil vom Besuch angefertigt und die an diesem Individuum ausgerichtete Logik meiner Beleuchtung übernimmt die Steuerung des Abends. Gnade Gott, wenn man das falsche Profil aufruft bzw. das richtige zur falschen Zeit. Wie wahrscheinlich wäre das Aufrufen der richtigen Logik, wenn die Forscher diese aus den Erfahrungen aus einer Gerontopsychiatrischen Station abgeleitet haben?

Psylicht erinnert mich verdammt an Psylux. Diese war von zwei Forschern (Jörg Sommer und Carl Loef) entwickelt worden, die nachweisen wollten, dass Menschen mit unbewaffnetem Auge Beleuchtungsstärken sehen. Die Größe nannten sie Psylux. Niemand kennt sie mehr, weil sie in ihrer Versuchsanordnung etwas Wichtiges übersehen hatten (klick). Wir sollten so ab 1972 Licht nicht so schnöde in Lux (Abk. lx) messen, sondern in psylux (plx). Neuerdings gibt es eine melanopische Lux (mlx). Die geriatrische Beleuchtungsstärke (glx) als neue Variante wird zur Messung von Sturzstärken u.ä. eingesetzt werden. Noch wird die Effizienz eines Leuchtmittels in Lumen gemessen. Das ist die Menge an Licht, die das Lämpchen aus ein Watt rausholt. Künftig könnte man z.B. die Vermeidung von Fixierungen von alten Demenzkranken als Maßstab nehmen. Auf jeden Fall hat das Organ der Lichttechnischen Gesellschaft Deutschlands einen enormen Beitrag zur Volksgesundheit veröffentlicht.

Wer wissen will, warum wir Lichttechniker nirgendwo landen können, dass unsere Vorstellungen gerne übernommen werden, sollte sich an diese Worte erinnern. Sie sind von einem bekannten Professor für Psychologie: "Ich habe gerade eine andere Studie zum Thema Lichtwirkung gesehen, da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Irgendwie schäme ich mich dann immer für meine Profession - aber ich kann wirklich nichts dafür."

Es ist erreicht, Habemus coelum artificialis

Es geht nicht um den berühmten Spruch des Bartbeauftragten des Kaisers, Haby, der seine Kreation "Es ist erreicht" benamste, als der Kaiser ihm erlaubte, dieselbe ihm ins Gesicht zu kleben. Nein, es ist nicht der Bart des Kaiser Wilhelm, sondern der Schnurrbart des Willem Zwo. Bei unserem Thema handelt sich um einen viel himmlischeren Traum. Der kleine Lichttechniker hat es endlich geschafft, den Himmel nachzubauen. "Hell wie der lichte Tag" war vorgestern. Heute bauen wir nicht nur den Himmel als Attrappe, sondern auch noch den ganzen Tag ... nach. Wird demnächst in Schwedt in einer Raffinerie stehen.

Wie man weiß, gibt es in Deutschland einen Staat, der seine Nase in alle privaten Dinge steckt. Z.B. in Arbeitsstätten. Ich sage bewusst nicht Spürnase, denn der Staat hat kein Gespür dafür, was er da anrichtet. Wenn der geahnt hätte, was Leute daraus machen, hätte er bestimmt nicht verordnet, dass alle deutschen Arbeitsplätze einen Blickkontakt nach draußen haben müssen. Zwischendurch, als Deutschland der Arbeitsminister abhanden gekommen war, dessen Amt durch den Wirtschaftsminister Wolfgang Clement verwaltet wurde, war die Vorschrift weg. Endlich sagten die Bauherren und schwärzten schnell alle Fenster. Nicht ganz, denn es gibt Gebäude, die haben gar keine. Da ist nichts mit Schwärzen. Seit Nahles haben wir wieder den Salat. Deutsche Arbeitsstätten müssen wieder eine Aussicht haben.

Was, wenn es nicht geht? Da ist Verlass auf die Kreativität deutscher Forscher. Wir bauen die Aussicht nach. Fehlen Fenster, so installieren wir welche von M$, das ist die Firma von Bill Gates, der Computerfenster baut, Windows. Also Monitore an die Wand und Kamera an. Hat den Vorteil, dass man das deutsche Schei..wetter draußen lassen kann. Da kann es alleine rumsauen. Innen machen wir nur schöne Aussichten. (Kein Scherz, die Anlage wird gerade fertig.)

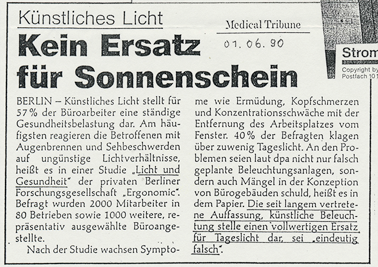

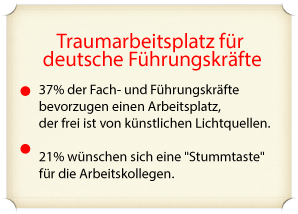

A, ja. Da war noch was. Der Himmel. Da spielt ja der Tag ab. Also nachbauen … So ein paar Tausend LED (genau sollen sie 28.000 sein), die schlappe 9,4 kW verbrauchen. Damit der Himmel nicht allzu pixelig ausschaut (wie die Fremont Street in Las Vegas, böse Anm.), müsste man ein paar mehr an die Decke nageln. Dann würde der Verbrauch des Himmels vielleicht so zunehmen, dass man damit vielleicht noch eine kleine künstliche Hölle mit beheizen könnte? Blödsinn. Genauso wie der von doofen Leuten, die behaupten, künstliches Licht könne kein Ersatz für Sonnenschein sein. Aber Hand auf´s Herz: wer will bei Sonnenschein arbeiten?

So also wird da nLichtened Workplace realisiert, von dem ich vor schlappen acht Jahren berichtet hatte (hier). Nur kurz danach kam "LightFusion" (hier). Das Vorhaben wurde seinerzeit von den Protagonisten so dargestellt: „Der LightFusion-Ansatz zielt auf eine integrierende Betrachtung aller drei Aspekte von Licht (Anm.: direkte, indirekte Wirkungen, Dimensionen der visuellen Wahrnehmung, der emotionalen Lichtstimmung und der physiologisch-biologischen Wirkungen) unter Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten, die sich durch LED- und OLED-Technologien ergeben, insbesondere großflächige Displays, präzise steuerbare Lichtquellen und Flächenleuchten auf OLED-Basis. Darüber hinaus wird auch das Tageslicht einbezogen, was unter Gesichtspunkten der Energieeffizienz und Gesunderhaltung gleichermaßen wichtig ist.“

Etwas besser als damals ist man schon geworden. Da man mittlerweile weiß, dass sich LEDs beim Altern genauso doof verhalten wie Menschen, sie werden - sagen wir mal - selten schöner, brennen in einem Nebenraum 1736 Stück ununterbrochen parallel zur Lichtdecke, "damit man bei Defekten zum Austauschen LED desselben Nutzungsalters zur Verfügung hat". Ein besonderer Beitrag zur Nachhaltigkeit. Da ist allerdings etwas ganz dummes. Der nächtliche Himmel lässt sich nicht darstellen. Eigentlich lässt sie sich schon schön abbilden, so mit Sternen und Mond und so. Allerdings sollen die Kollegen arbeiten und nicht träumen. So etwa von der Karibik bzw. angesichts der Tatsache, dass das ganze auf dem Gebiet der verblichenen DDR abspielt, eher von Malle. Das Ganze dient nämlich gar nicht deren Amusement. Ein Kritiker, der die Sache sorgfältig unter die Lupe genommen hat, meint "Wichtiger als der bildhafte Unterhaltungswert ist die “nichtvisuelle Lichtwirkung” auf die Mitarbeiter. In das von ... und ... entwickelte Beleuchtungskonzept sind die Erkenntnisse des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO eingeflossen. Das Institut erforscht, wie der Mensch durch die Intensität und das Spektrum der Beleuchtung beeinflusst, angeregt oder ermüdet wird."

Da ist allerdings etwas ganz dummes. Der nächtliche Himmel lässt sich nicht darstellen. Eigentlich lässt sie sich schon schön abbilden, so mit Sternen und Mond und so. Allerdings sollen die Kollegen arbeiten und nicht träumen. So etwa von der Karibik bzw. angesichts der Tatsache, dass das ganze auf dem Gebiet der verblichenen DDR abspielt, eher von Malle. Das Ganze dient nämlich gar nicht deren Amusement. Ein Kritiker, der die Sache sorgfältig unter die Lupe genommen hat, meint "Wichtiger als der bildhafte Unterhaltungswert ist die “nichtvisuelle Lichtwirkung” auf die Mitarbeiter. In das von ... und ... entwickelte Beleuchtungskonzept sind die Erkenntnisse des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO eingeflossen. Das Institut erforscht, wie der Mensch durch die Intensität und das Spektrum der Beleuchtung beeinflusst, angeregt oder ermüdet wird."

Au backe. Hoffentlich hört das Institut nicht von der Sache. Es mag nämlich gar nicht, dass behauptet wird, es würde sich mit fremden Federn schmücken. Dass Menschen durch die Beleuchtung ermüdet werden, geht schon gar nicht. Beleuchtung dient der Sehleistung und Leistung überhaupt. Sagt die Leuchtenindustrie. Die Lampenindustrie auch. Und das schon ein Hundert und paar zerquetschte Jahre lang.

In der guten alten Zeit gab es eine Ergonomie. Die sollte dem Menschen dienen. Manche haben deren Methoden kopiert - leider nicht perfekt - und wenden sie an wie Schweizer Bauern nach dem Motto "Glückliche Kühe geben mehr Milch". Deswegen heißt deren Methode Kuh-Ergonomie. Dass so etwas hier vorläge, will ich nicht behaupten. So böse bin ich nie gewesen.

Zu guter Letzt, ein Wort zum bösen Staat. Der war nie so doof, wie Leute ihm unterstellen, die mit der Angst von anderen Geschäfte machen wollen. Der Raum, in dem ein Stückchen ehemalige DDR in Karibikstimmung versetzt wird, ist eine Warte, die aus Sicherheitsgründen geschützt sein muss. Die Mauern, die die Sonne abschirmen, dienen auch dem Schutz derer, die dort drin sitzen. Und sie ist nicht die erste Warte von Deutschland. Dafür gibt es Ausnahmegenehmigungen. Z.B. wenn der Raum groß genug ist, gilt die Sicht auf andere Teile des Raums als hinreichend. Auch wenn er klein wäre, gibt es Ersatzmaßnahmen. So z.B. Pausenräume mit Tageslicht. Ganz, ganz schlaue Leute aus Wien haben etwas ausgeheckt, was auch nicht schlecht ist, Lichttage (hier). Da bekommt der Kumpel, der aus sicherheitstechnischen Gründen im Bunker sitzt, einige Tage extra frei. Malle statt Mallebilder in LED. Auch nicht schlecht. So spart man pro Jahr 86.344 kW/h Energie + die die Standby-LED schlucken. Von dem Geld kann man jede Menge Bier und Sangria kaufen. Und das Pfand reicht für den Flug aus.

Nicht sichtbare Wirkungen als Energiesparkonzept

Wie jedes Kind zu Hause merkt, will die EU-Kommission wild entschlossen der Sauerei mit Licht und Energie ein Ende bereiten. In einem viel viel moderateren Sprech heißt das Projekt "Rationelle Energienutzung bei Elektrogeräten und Beleuchtung". Will sagen: die bisherige Praxis ist irrational. Oder wenig rationell. Da sich die Kommission einen Namen - auch ohne die Story mit den Gurken und ihrem Krümmunsradius - verdient hat, und auch verteidigen will, hat sie gleich mehrere Regelungen getroffen. Schließlich geht es diesmal um Energie und die Abhängigkeit der EU-Länder von Energieimporten. Wir können nicht mehr wie einst in die anderen Länder einmarschieren und deren Energieressourcen einkassieren. Obwohl … privat ist es erlaubt, in Nordafrika Sonne zu tanken und nach Hause zu bringen. Das Umweltbundesamt hat mich in Kenntnis davon gesetzt, dass anno 2017 (Stichtag 18. Dezember) folgende Regelungen bestanden, die die Beleuchtung betreffen:

Bestehende EG- und EU-Regelungen

- Rahmenrichtlinie zur umweltgerechten Produktgestaltung 2009/125/EG

- Verordnung 244/2009/EG

- Verordnung 245/2009/EG

- Verordnung 1194/2012/EU

- Verordnung mit Änderungen zu den drei zuvor genannten Verordnungen:

Verordnung 2015/1428/EU - Rahmenverordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung 2017/1369/EU

- Verordnung 874/2012/EU

- Verordnung mit Änderungen zu der zuvor genannten Verordnung:

Verordnung 518/2014/EU

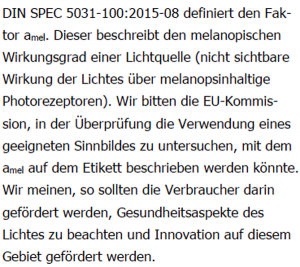

Das schreit natürlich nach einer Bereinigung. Ich vermute, das hat Ede Stoiber, unseer Opa für Europa, in seiner Eigenschaft als Unbürokratisierungsbeauftragter der EU eingefädelt. Zu dem Zweck wurden Studien erstellt und Meinungen eingeholt. Naturgemäß nicht von Leuten mit dem Hobby Licht, sondern eher die guten Geister von der Lobby Licht. Zum Thema Energieverbrauchskennzeichnung in der Beleuchtung hat Deutschland eine wirklich - jeden Leser - erschöpfende kleinteilige Stellungnahme von 51 Seiten abgegeben. Irgendwo im Kleingedruckten findet sich das:

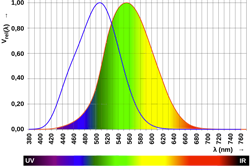

Jetzt gaaanz langsam zum Mitschreiben (mitdenken vielleicht auch): Der weltweite Handel mit Lichtprodukten beruht darauf, dass man die Helligkeitswirkung mit der nebenan abgebildeten Kurve normiert hat. Wie man vom elektrischen Strom zu Licht kommt, wird durch den Faktor Km bestimmt, dessen Bestimmung die Bestimmung mancher lichttechnischer Karrieren war. Der Faktor bestimmt, wie viel Lumen aus einem Watt Strom wird. Jetzt sprudelt aus dem Lampen nicht mehr Licht, sondern Gesundheit. Eins haben die Herren aber vergessen. Die neuen EU-Regelungen definieren nicht nur Altbekanntes neu, damit ja keine auf die Idee kommt, zu schummeln. Sie definieren auch Beleuchtung:  Dafür hatte man seit Prometheus künstliche Lichtquellen entwickelt und benutzt. Darauf bezieht sich die Effizienz der Lampen, sprich, wie sie mit der Energie umgehen. Will man sie für einen anderen Zweck einsetzen, muss mehr getan werden, als ein Bapperl auf Verpackungen zu kleben.

Dafür hatte man seit Prometheus künstliche Lichtquellen entwickelt und benutzt. Darauf bezieht sich die Effizienz der Lampen, sprich, wie sie mit der Energie umgehen. Will man sie für einen anderen Zweck einsetzen, muss mehr getan werden, als ein Bapperl auf Verpackungen zu kleben.

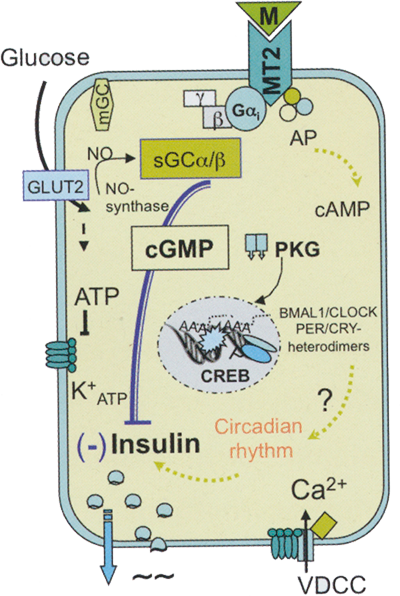

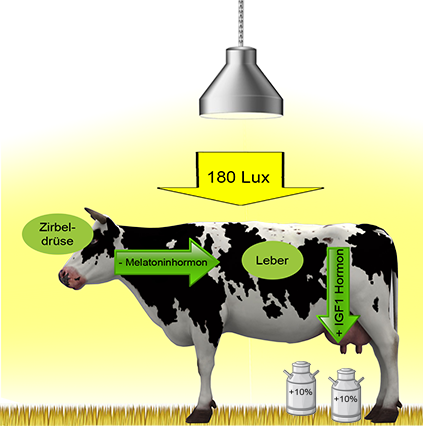

Neu ist die Idee nicht, eine neue Wirkungskurve für die Strahlung aus der Lampe zu erfinden. Sie wurde schon vor etwa 10 Jahren vorgetragen, weil die Wirkung des Lichts auf die Hormonproduktion des Menschen sträflich vernachlässigt würde. Wie dumm, dass Lichtmessgeräte allesamt den Blaubereich fast ausklammern, was zwar erwünscht war, als man Lampen irrtümlicherweise zum Beleuchten anknipste. Da Forscher herausgefunden haben, dass Licht in der Nacht auch den Schlaf stört, muss die Wirkung naturgemäß berücksichtigt werden (mehr dazu hier). Nun, ja. Tagsüber dürfen die Lampen wieder altmodisch nach ihrem Lichtstrom beurteilt werden. Obwohl, … tagsüber sind die doch überflüssig. Oder?

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025