Posts Tagged: circadian

Licht auf krummen Wegen - Wenn das Einstein wüsste!

Genau von einem Jahrhundert heute: Eine britische Expedition weist nach, dass Einstein recht hatte, Masse krümmt den Raum und das Licht des Universums gerät auf die schiefe Bahn, Pardon, krumme Bahn. Das Foto aus Wikimedia weist das nach.

Nur Stunden, bevor ich die Meldung las, hatte ich einen anderen Beweis dafür, dass Masse Licht auf die krumme Bahn bringt. Eine Masse Geld, die man verdienen könnte, verursacht heftigsten - und unwürdigen - Streit zwischen honorigen Berufsvereinigungen wie IES, der Welt größten Ansammlung von Lichttechnikern, "The Lighting Authority" nach eigener Auffassung, und UL wie Underwriters Laboratories, also eine Prüfgesellschaft für Sicherheit. Sie nennt sich "a global safety certification company". Bischen älter als IES is UL auch (1894 gegen 1906). Der dritte im - unwürdigen - Bunde ist WELL. Und was ist das bitte? Dazu kommen wir noch. Erst aber zum Streit, die sich in der Tagespresse so meldet:

Nun möchte UL sog. RP (recommended principles) ausarbeiten - für sich. Wie soll ich mein Baby unter die Laterne halten, damit sein Körperrhythmus gesund wird? So dumm werden sie und IES nicht argumentieren. Es geht eher um Erwachsene, die in dunklen Höhlen ihrer Arbeit nachgehen. Wer täglich sich die Augen reiben muss, weil es im Büro zu hell ist, wird sich wundern. Es ist nämlich häufig biologisch Nacht. IES will auch eigene RP ausarbeiten und beanstandet Nu, dass sich UL nicht an die Usancen hält.

Es geht darum, wer bitte schön die Normen setzen darf, wonach das Licht meine circadiane Rhythmik steuern hilft. Da die beteiligten Auguren meinen, Licht wirke so etwas wie Medizin oder Droge -- was dasselbe ist -- hat das Ganze schon die Ausmaße eines Handelkriegs in der Pharmaindustrie. Die selbst wird natürlich nie so öffentlich betreiben wie die Lichttechniker. Die Pharmaindustrie betreibt ja das Geschäft mit der Gesundheit schon Jahrhunderte. IES - Illuminating Engineering Society of North America - ist da Neuling. Sie sagt von sich ihre Mission sei "to improve the lighted environment by bringing together those with lighting knowledge and by translating that knowledge into actions that benefit the public." Glauben täte ich's schon, wäre da nicht die Tatsache, dass dieser Spruch sehr sehr alt ist, aber der Begriff Beleuchtung ohne Information von "public" heimlich geändert worden ist. Die Missionare schummeln, denn sie sind ein industrienaher Verein und der Gründer dieser Industrie hatte eine sonderbare Vorstellung von dem, was der Allgemeinheit nützt. Er, Thomas A. Edison, wollte nicht Licht verkaufen, sondern Strom. Und der musste Gleichstrom sein. Als sein Konkurrent George Westinghouse mit Wechselstrom daher kam, zog er sich den Auftrag an Land, den elektrischen Stuhl zu erfinden. Anders als alle von ihm belieferten Kunden, hat der Henker von Sing Sing einen Wechselstromverbraucher benutzt. So viel zum Profitieren des Verbrauchers vom Tun und Handeln in der Branche. Die Ära hieß War of Currents. Bei dem Stromkrieg handelte es sich um den ersten Formatkrieg der Industriegeschichte – eine wirtschaftliche Auseinandersetzung um einen technischen Standard. Da fällt mir was ein …

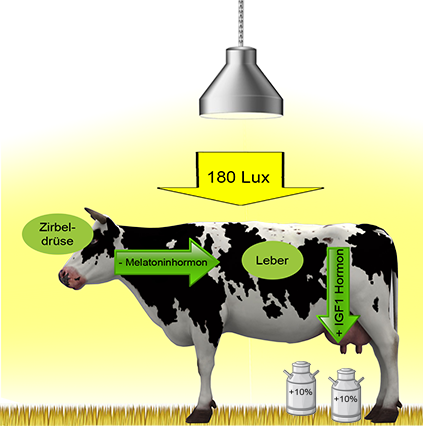

UL macht in Sicherheit. Manche Aktivitäten entsprechen denen der VDE-Prüfstellen. Wie auch der VDE, „genehmigt“ UL keine Produkte. Vielmehr prüft die Organisation Produkte, Komponenten, Materialien und Systeme, ob sie spezifischen Ansprüchen genügen. Wenn dies der Fall ist, dürfen diese Erzeugnisse das kostenpflichtige UL-Prüfzeichen tragen, solange sie die vorgegebenen Standards einhalten. UL entwickelt Normen und Verfahren, um Produkte, Materialien, Komponenten, Bauteile, Geräte, Systeme und Ausrüstungsgegenstände sicherheitstechnisch zu prüfen. Dabei sind die wohl auf den Geschmack gekommen. denn sie prüfen u.a. Systeme zur Gemüseanzucht. Etwas untertrieben - es sind lebenswichtige Nahrungserzeugungssysteme, deren Ausmaße keiner kennt. Wenn man das Wachstum von Gemüse prüfen und zertifizieren kann, warum nicht die biologischen Wirkungen auf den Menschen? Das machen die Klimatechniker und Lichtechniker doch schon Jahrzehnte (z.B. hier). Den meisten fällt nicht mal auf, dass sie zur Gestaltung von Büros und von Mastanlagen für Hühner nach denselben Kriterien vorgehen. Eine nette Zusammenfassung der Vorstellungen über den Lichtbedarf einer Sau und deutschen Kindern kann man hier lesen.

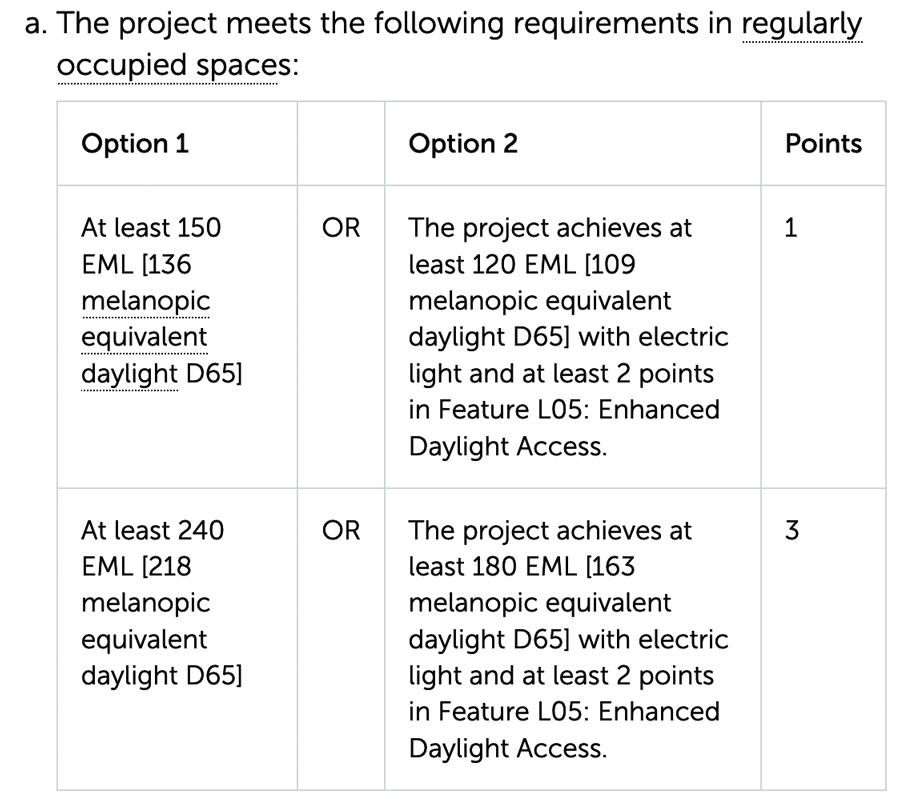

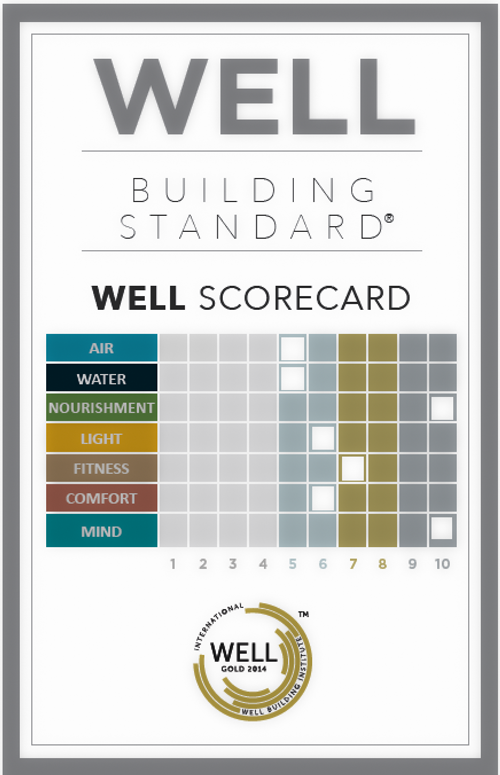

Worum geht es bei dem Streit? Wir werden die "RP", also empfohlene Praxis, vulgo Norm, sehen. Bereits sehr deutlich zu sehen ist, was sich WELL darunter vorstellt. WELL ist eine amerikanische Organisation abgekürzt von International WELL Building Institute. Sie veröffentlicht "Standards" wie manch anderer auch. Das Problem mit Standards ist nicht das Schreiben derselben, sondern die Anerkennung. In Deutschland gibt es ca. 150 Organisationen, die "Standards" ausgeben dürfen. Von denen kennt kaum jemand mehr als DIN, VDE oder VDI. Auch die letzteren müssen, soll ihr "Standard" in ganz Deutschland für alle gelten, DIN um HIlfe bitten. Denn DIN ist die Normungsorganisation für Deutschland, vom Staat anerkannt. Während es hier eine klare Ordnung gibt, machen sich in den USA vielerlei Organisationen munter Konkurrenz. So hat eben auch WELL Beleuchtungsnormen. Aber nicht nur. Sie vergibt Zertifikate für Gebäude. Wie die vergeben werden, kann man hier lesen.

Es wird immer bildhaft dargestellt, welche Körperfunktionen von einem Thema, z.B. Luftqualität betroffen sind, und wie die entsprechenden Normen aussehen. Bei der Luftqualität heißt es z.B. Formaldehyde weniger als 27 ppb, Kohlemonoxyd weniger als 9 ppm und so weiter. Es werden also nichts weniger als Grenzwerte gesetzt, die für die Gesundheit und "well being" wichtig sind. Bei uns dürfen solche nur vom Staat gesetzt werden, es sei denn, jemand geht unter die staatlich festgesetzten Grenzwerte und empfiehlt diese. Der muss allerdings irgend ein Interesse daran haben. Worin das Interesse von WELL besteht, kenne ich nicht. Ich kannte allerdings die Firma Healthy Buildings, deren Chef weltweit Tamtam wg. Sick Building Syndrome machte und Microfilter als Lösung verkaufte. Die bietet WELL Managementhilfe, steht auf ihrer Website.

WELL scheint aber anders gestrickt zu sein. Sie hat sogar selbständige Empfehlungen für öffenbare Fenster, die gesund sein sollen. In deutschen Norman habe ich so etwas bislang nicht gesehen. Auch nicht was sie für Beleuchtung tun. Von "visual lighting design" bis "daylighting fenestration" haben sie 11 Standards, davon eins zu unserem Thema, circadian lighting design. Damit man alle Teile zu Licht gemeinsam sehen kann, habe ich diese kopiert (WELL Lighting) Das Gesamtwerk gibt es hier. Wie man sieht, geht die circadiane Beleuchtung den ganzen Körper an. Ich denke, daran äußert kaum jemand Zweifel. Die Frage ist, wie man die Sache angeht. Denn niemand hat Zweifel daran, dass ein starkes Medikament den ganzen Körper beeinflussen kann. Dennoch ist starker Tobak rezeptpflichtig. Die stärksten davon werden unter ärztlicher Aufsicht im Krankenhaus verabreicht.

Was für eine Medizin wird unter "Circadian Lighting" nu verschrieben?

Also, es muss 150 EML oder mehr sein. Dann bekommt das Gebäude die Auszeichnung. Was EML sind? Das steht dahinter: 136 melanopic equivalent daylight D65. Und was ist das? Wer das nicht versteht, kann ja die Option nehmen. Das Projekt möge 120 EML mit Kunstlicht erreichen und 2 Punkte für einen verbesserten Zugang zum Tageslicht erhalten. Und was ist das? Egal, man kriegt sowieso nur einen Punkt. Da gucken wir lieber zu der Auszeichnung mit 3 Punkten. Dafür muss es 240 EML geben.

Schon müde? Warten Sie ab, was IES auf den Markt bringt.

Licht auf krummen Wegen - oder Kann man Hexenkräuter zertifizieren?

Hexenkräuter kann man selbstverständlich zertifizieren. Die müssen erst einmal eine Zulassungsprüfung absolvieren, die statistisch gesehen, ich meine aus der Sicht der Kunst der Anwendung der Statistik betrachtet, fast zu einem Nobelpreis berechtigen kann. Dann werden sie auch staatlich zugelassen. Heißen aber nicht mehr Hexenkraut sondern Sotalol, Urapidil oder Citalopram.

Gestern hatte ich dargestellt, wie eine neue Art Medizin, die circadiane Beleuchtung, zertifiziert wird (hier). Die Zulassungsstelle läuft eher unter der Bezeichnung NGO wie Non-Governmental Organisation. So etwas wie Greenpeace. Während die abgetaucht sind, um die letzten Wale in ihrem Habitat zu streicheln, tauchten neue Namen auf wie WELL, aber auch uralte wie UL (1894) und IES (1906). Drei Seelen, ein Herz für den gesundheitsbewussten Menschen: alle wollen EMEL wie melanopische Lux. Haben es selbst ausgemachte Experten der Lichttechnik schwer zu verstehen, was Lux ist (hier), muss sich jetzt auch noch das gemeine Volk mit dessen melanopischer Cousine herumschlagen.

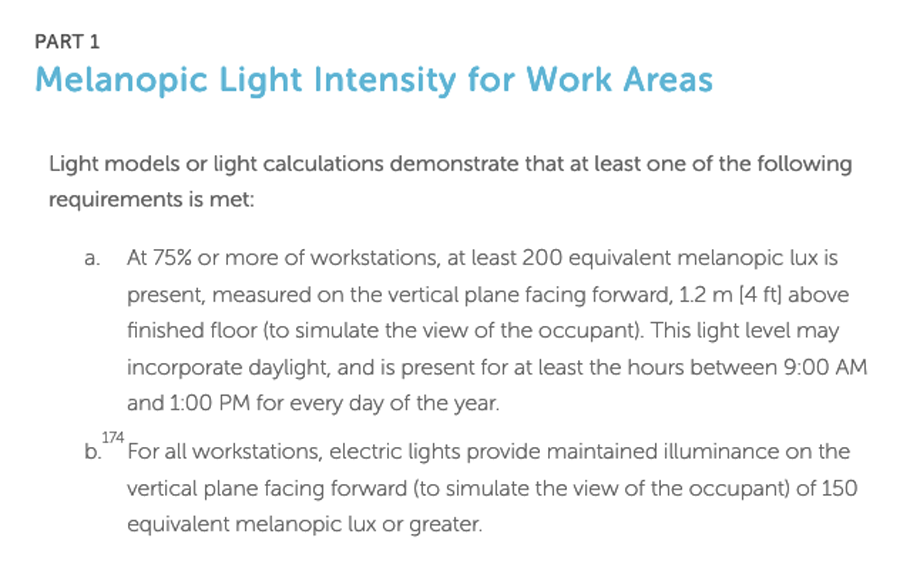

Also, langsam zum Mitschreiben: Wenn man einen Gegenstand erhitzt, wird er rot. Er gibt also Licht ab. Welche Wellenlängen der aussendet, hängt davon ab, wie warm der wird. Ein physikalisches Messgerät in dessen Nähe, das Strahlung messen kann, sagt, es empfange Energie. Diese kann man z.B. auf ein Quadratmillimeter beziehen und sagt, es käme ein Watt pro mm2 an. Wenn man mit der empfangenen Energie Milch kochen will, ist die Angabe bedeutsam. Das Auge kann aber nicht viel damit anfangen. Bei Infrarot - womit manche Öfen arbeiten - ist das Auge blind, ebenso bei UV. Das Auge merkt nur, dass wir davon zu viel abgekriegt haben, weil die Haut rot ausschaut. Also musste eine Funktion her, mit der man die eintreffende Strahlung den Bedürfnissen des Auges entsprechend bewertet. Die wurde 1923 weltweit festgelegt. Seitdem lernen alle Lichtfreunde, was ein Lux oder Lumen ist. Lux bezeichnet die Stärke der einfallenden Strahlung, der Anschaulichkeit halber in Quadratmetern gemessen. Denn beleuchten tut man Stadien under Säle und nicht Nadelspitzen.

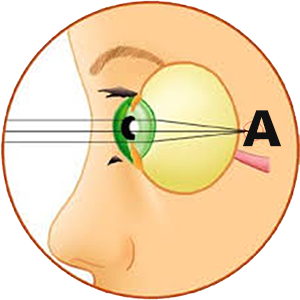

Während Lux und Lumen dem Welthandel mit Lichtprodukten dienten, um die Helligkeitswirkung des Lichts zu beschreiben, haben findige Medizinier entdeckt, dass man mit Licht den Leuten den Schlaf austreiben kann. Licht am Abend verhindert die Produktion des Hormon Melatonin, womit sich der Körper auf den Schlaf vorbereitet. Also machen wir viel Licht, damit die Kerle nachts ordentlich arbeiten. Das hat tatsächlich vor etwa 20 Jahren der weltgrößte Autobauer versucht. Schlimm nur, dass vor noch mehr als 20 Jahren, andere Mediziner glaubten, genau das, das Licht in der Nacht, produziere Krebs. Also machen wir es tagsüber. Licht verabreichen, damit die circadiane Rhythmik des Körpers intakt wird, zu einem Zeitpunkt, wenn im Blut kein Melatonin feststellbar ist. Und die Wirkung messen wir an der Wirksamkeit für die Melatoninunterdückung. Dass zu dem Zeitpunkt kein Melatonin existiert - nach einigen geistigen Volten lässt sich auch das erklären.

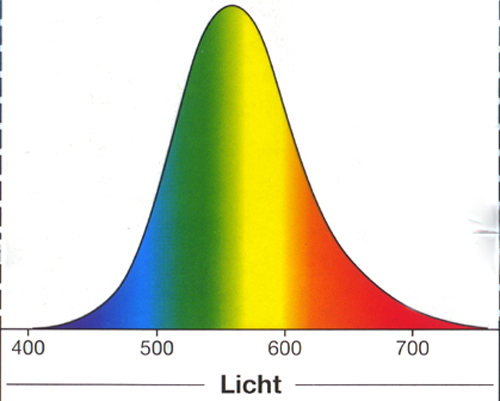

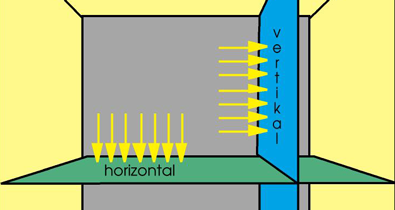

Die neue Lux ist also melanopische Lux, wie gesagt EMEL. Man misst, wie die Zellen, die Melatonin unterdrücken, Licht wahrnehmen und stellt eben eine neue Bewertung auf. Es gibt sogar melanopische Lumen. Soweit, so gut. Wäre da nicht ein neues, sehr altes Problem. Da in Arbeitsstätten Wände entweder nicht existieren oder mit anderen Sachen belegt sind (Schränke, Regale, Plakate), werden fast alle Arbeitsstätten von oben beleuchtet. Nennt sich Deckenbeleuchtung. Das Unterdrücken von Melatonin bewerkstelligt aber nur das Licht, das auf das Auge trifft. Ein solches Licht produzieren war nie das Ziel der Beleuchtung. Beleuchtung hieß, man produziert Licht, wirft es gegen die Wand, und sieht dann die Wand. Oder eben das Arbeitsgut. Beleuchtung ist die Anwendung von Licht, um Dinge sichtbar zu machen. So hieße es offiziell bis etwa 2016.

Was macht man, wenn es das Licht, das das Auge trifft, nicht gibt? Man definiert es. Also, das Licht kommt aus der Decke. Da es nicht nur nach unten gerichtet ist, muss es auch mal waagrecht fliegen. Da kommen wir zurück zum Einstein. Er hatte postuliert, Masse biegt das Licht. Hier auch. Man stellt das Messgerät 90º um und findet, dass der Luxmeter immer noch was anzeigt. Das nennt man die Vertikalbeleuchtungsstärke Ev. Diese gibt es zwar nirgendwo direkt aus der Leuchte geliefert. Aber so pingelig darf man auch nicht sein. Und genau diese Ev, melanopisch betrachtet, ist die Medizin. Wir haben zwar noch das Problem zu lösen, dass E von EMEL unterschieden werden muss, was man am besten dadurch deutlich macht, dass es sich um Ev wie visuell handelt. Unser altbekanntes EV wie vertikal muss sich halt einen neuen Index suchen. Keine Sorge, das kriegen wir auch hin.

WELL zertifiziert Gebäude nach 150 EMEL. Die bieten tatsächlich an, vor Ort solche Daten zu messen. Dumm nur, dass das Licht, das deren Luxmeter einfängt, eine andere Farbe hat als das, was aus der Decke sprudelt. Das ist eigentlich ziemlich egal, weil das Gerät ohnehin nicht weiß, wo es hingucken soll, es gibt nämlich unendllich viele vertikale Ebenen. Na, ja! Man sollte nicht zu genau hinsehen. Immerhin hat das Licht keine Nebenwirkungen, was die Hexenkräuter auch nach tollster Raffinierung nicht schaffen.

Morgen erkläre ich, was circadiane Beleuchtung mit der Homöopathie zu tun hat.

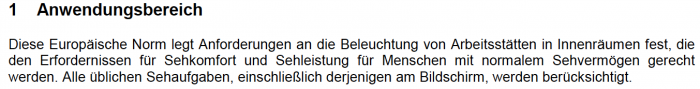

Von Wahrheit zu Wahrheit hangeln

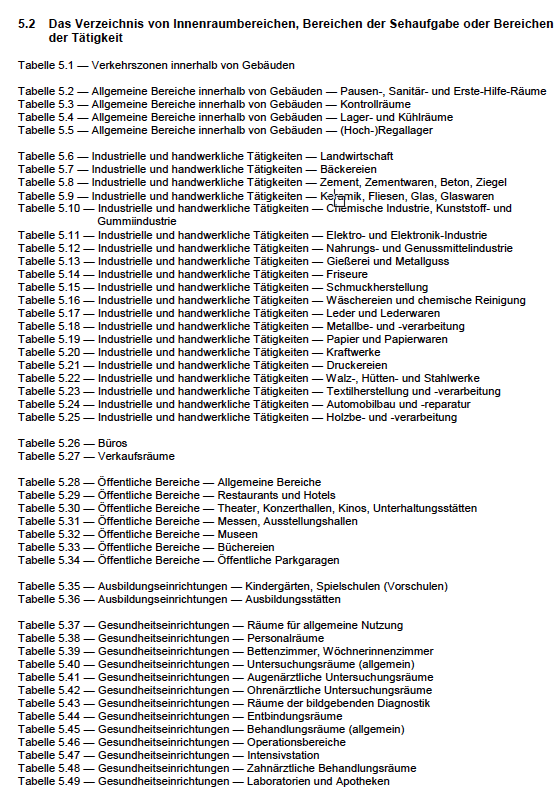

So ein Anwendungsbereich liest sich doch gut an? Oder? Für Leute, die gewöhnlich keine Normen lesen -- und das sind fast alle -- der Anwendungsbereich legt fest wozu eine Norm gut ist. Die hier gemeinte (DIN EN 12464-1) regelt die Beleuchtung von Arbeitsstätten in ganz Europa einschließlich aller, an denen Leute am Computer arbeiten. Wie löblich!

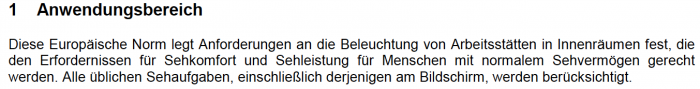

Leute, die Normen lesen oder gar anwenden, lassen sich von solchen Paragraphen nicht irritieren. Sie lesen eher die Anforderungen, da stehen knackige Zahlen, wie ein Fachmann es mal genannt hatte. So etwa 25 Seiten lang. Mich interessierte, wie man diese 25 Seiten mit Daten gefüllt hat. Na klar -- man bestimmt die Sehleistung, die man für eine bestimmte Sehaufgabe benötigt. Dann berechnet man, wie die Beleuchtung sein muss, damit der Sehleitung genüge getan wird. Tatsächlich hatte das mal einer getan. Der hieß Blackwell und untersuchte, wieviel Licht Piloten von Bombern benötigen, um nachts ihre Ziele erkennen zu können. So lange mussten die Phosphorbomben brennen. Blackwell bekam für seine Verdienste Medaillen von der US Luftwaffe und Navy. Dass die Ziele vornehmlich deutsche Wohnhäuser waren -- bitte vergessen. Spätere Untersuchungen von Bodmann zeigten, dass ein solcher Ansatz in der Arbeitswelt nur wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Deswegen hat man in der deutschen Normung 1972 einen anderen Ansatz verfolgt (z.B. hier). Wer den Ansatz nicht mag, kann sich an die Arbeit machen und alle üblichen Sehaufgaben "Arbeitsplätze am Kupolofen und am Mischer" feststellen und die jeweils nötige Sehleistung. Abzuarbeiten sind 49 Tabellen mit 4 bis 26 Räumen/Arbeitsplätzen, die auf den Forscher warten.

Die Norm sagt aber auch heute noch Sehleistung. Sei's drum. Aber welche Sehleistung? Die für Menschen mit "normalem" Sehvermögen. Schön wär's, wüsste man was Sehvermögen ist. Heute sitzen am Bildschirm Mannschaften -- Pardon Frauschaften -- mit bis zu 70% Brillen bewaffnet, ohne die sie nicht mehr arbeiten können. Normales Sehvermögen?

Na, schön. Man wird doch nicht so zimperlich sein. Sehleistung ist Sehleistung! Oder? Leider nicht, die ist nämlich weicher definiert als sämtliche Gummiparagraphen der Welt: "Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird" So steht es im Internationalen Wörterbuch der Lichttechnik geschrieben. Da alle Autoren davon weiße Haare und teilweise auch weiße Bärte hatten, muss das stimmen.

Man nimmt also alle "üblichen" Sehaufgaben - einschließlich solcher am Bildschirm -, Menschen mit "normalem" Sehvermögen, die es nur noch selten gibt, misst "beispielsweise" die Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der sie "übliche" Sehaufgaben lösen. Und leitet daraus 25 Seiten Anforderungen für alle möglichen Arbeitsstätten? Nein doch! Es kommt dazu noch Sehkomfort. Was das ist, steht in keinem Buch der Lichttechnik.

War das alles? Immer noch nicht. Die Norm sagt nämlich, dass zur Bestimmung der Anforderungen noch etwas berücksichtigt werden muss: "Die Anforderungen an die Beleuchtung werden bestimmt durch die Zufriedenstellung von drei grundsätzlichen Bedürfnissen des Menschen:

- Sehkomfort, bei dem die Arbeitspersonen ein Gefühl des Wohlbefindens haben; dies trägt auf indirekte Art auch zu einer höheren Produktivität und einer höheren Arbeitsqualität bei;

- Sehleistung, mit der die Arbeitspersonen in der Lage sind, ihre Sehaufgaben auszuführen, selbst unter schwierigen Umständen und über längere Zeiträume;

- Sicherheit.

Die hatte ich vergessen, die Sicherheit. Was ist bitte schön Sicherheit? Der Begriff ist derart klar, dass die internationale Normungsorganisation ISO die Verwendung des Wortes ohne weitere Bezeichner nicht zulässt. Man könnte z.B. betriebliche Sicherheit schreiben. Da man gemeinhin behauptet, Licht hätte was mit der Sicherheit bei der Arbeit zu tun, müsste man annehmen, der Arbeitsschutz wäre gemeint. Dummerweise steht in der Norm im Anwendungsbereich geschrieben, der Arbeitsschutz darf nicht gemeint sein. Den zu regeln, behält sich der Staat vor. Und in seiner ASR A3.4 steht ausdrücklich geschrieben, dass die Norm nicht satisfaktionsfähig ist: "ie DIN EN 12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen für Beleuchtungsanlagen fest, berück sichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu stellen sind."

Bei so viel Klarheit kommen einem die Tränen. Vielleicht haben die Autoren der Norm doch was Haltbares zuwege gebracht. So z.B. einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Arbeitsstätten. Da wurde ich fündig (hier). Den Sehkomfort haben sie wohl nicht umsonst in den Katalog der Beliebigkeit aufgenommen. Ein leibhaftiges Ministerium beschäftigt sich damit (mehr hier). Leider, leider schätzt das Ministerium die Norm nicht allzu hoch, hier die Bewertungsliste:

- 14 Kombinierte Beleuchtung aus direktem und indirektem Anteil mit individueller Einzelplatzregelung

- 10 Kombinierte Direkt-Indirektbeleuchtung

- 7 Einhaltung der Normen

- 0 Keine individuelle Beleuchtung

Ergo: Wenn man die Normen einhält, bekommt man bei dem Sehkomfort die halbe Punktzahl. Eigentlich gar keine Punkte, denn in der gennanten Norm gibt es keine Spur von individueller Beleuchtung. Also 0 Punkte, setzen! (zu dem Kriterien für visuellen Komfort Übersicht DGNB Visueller-Komfort)

Es geht hier nicht um den Bart des Propheten, sondern um 40% der elektrischen Energie, die ein Büro verbraucht oder 15% des Stroms, den Deutschland verbraucht. Man verspargelt die Republik, um Strom aus dem Wind zu machen, baut 3000 km Tunnel, um den in den Süden zu bringen. Oder vernichtet 12.000 Jahre alten Forst, um Futter für Kraftwerke zu fördern. Und dann schüttet man den ganzen Strom über den Büroteppich. Wofür? Steht oben! Was hier nicht steht, ist die Empfehlung Ihrer BG (DGUV-I 215-220), die genau an diesem Tag veröffentlicht wurde: Wollen Sie, dass Ihre circadiane Rhythmik in Takt bleibt, hilft z.B. das Abschalten nicht benötigter Lichtquellen. Das ist aber ganz schön individuell.

Warum soll eine Beleuchtung überhaupt individuell sein? Man könnte einfach darum sagen. Wenig höflich. Einen simplen Grund hat die Lichttechnik vor über einem halben Jahrhundert erarbeitet: Die Präferenz von Menschen für Beleuchtungsstärke variiert von 20 lx bis 20.000 lx. Allein diese Erkenntnis dürfte als Grund für die Anforderung nach Individualität reichen. Aber auch die Sehaufgaben ändern sich ständig während des Tages, die Augen während der Jahre. Man sollte eher den Spieß umdrehen und fragen, darf die Beleuchtung von Arbeitsstätten für alle gleich sein? Von mir aus. 0 Punkte dann.

BGB 2018 - oder wie die Lichtbranche lernte, nur noch haltbare Angaben zu machen

Gestern hatte ich noch einen Kommentar zur Ehrlichkeit bzw. Lauterkeit in dem Lichtsegment geschrieben. Die will ein Verein Lauterer Wettbewerb e.V. erreichen. Im gleichen Heft von Licht wie die betreffende Meldung dazu steht etwas viel viel Lustigeres. Der gemeine deutsche Staat hat der Wirtschaft wieder mal einen bösen Streich gespielt und das BGB novelliert. Diese kaum bekannte Vorschrift stammt aus dem Jahre 1896 und bestimmt so unwichtige Dinge wie das Verwandtschaftsverhältnis eines Vaters mit seinem Sohne. Der ist nur mit der Mutter direkt verwandt, mit dem Vater über diese. Anno 2017 hat der Gesetzgeber auf einem ebenso unwichtigen Gebiet, Bau- und Planungsvertragsrecht, grundlegend neue Regeln eingeführt. Darunter auch eine Änderung der kaufmännischen Mängelhaftung.

Hat das was mit Licht zu tun? Und ob. Denn Leuchten und Lampen sind Bauprodukte und keine mitgebrachten Elektrogeräte wie Taschenlampen. Ist eine mangelhafte Sache irgendwie dumm aufgefallen, kann der Kunde verlangen, dass sie aus seinem Bauwerk entfernt wird. Das war auch früher so. Aber derjenige, der die Ausbaukosten für die Sache und Einbaukosten für den Ersatz zu tragen hatte, war der dumme Elektriker. Besser gesagt: Der Elektriker war der Dumme, egal wie hoch sein IQ ist. Jetzt nicht mehr. Und das ist sehr dumm. Für andere …

Vertragsrecht hin und her. Dieser Blog heißt Healthylight oder Lichtundgesundheit. Wieso soll das BGB interessant sein? Das steht in dem Artikel so geschrieben: "Kauft beispielsweise eine Elektrofirma ein Leuchtensortiment nebst Steuerung von einem Hersteller, der dazu Eigenschaften wie 'folgt dem Tageslicht und den Jahreszeiten' 'motivierende biologische Wirkungen' … verspricht und treten diese derart nachweislich nicht ein, kommt es regelmäßig vor, dass der Bauherr den Rückbau und die Neuerrichtung der aus seiner Sicht mangelhaften Lichtanlage fordert." Aua! Wenn die Kuh mit der biodynamischem Licht nicht die versprochene biologisch-dynamische Milch liefert, steht der Bauherr, der Bauer, gleich vor der Tür vom Leuchtenhersteller. Wenn der die derart mangelhafte Milch aus Versehen an einen anthroposophischen Kinderladen vertickt hat, kann die Mängelhaftung noch weitere Kreise ziehen.

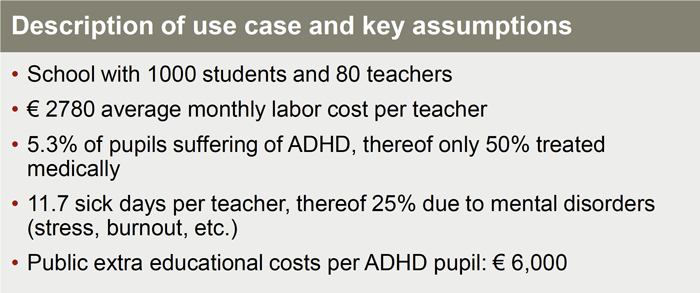

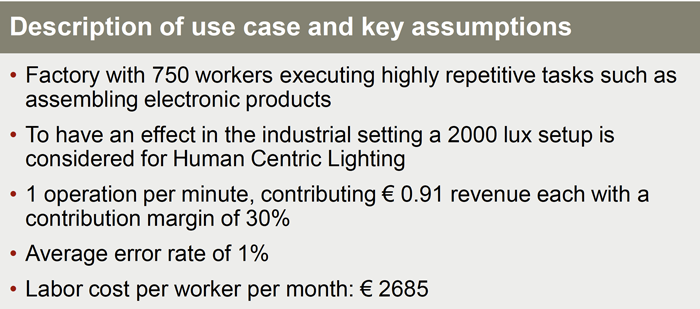

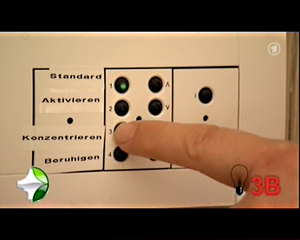

Wenn ich so die Websites der Hersteller durchgehe, die sich auf das biodynamische Licht und so geschmissen haben, sehe ich dunkel auch ohne eine Lichtsteueranlage, die dem Tageslicht folgend mein Zimmer nachts auf dunkel steuert. Vor allem das Geschäftsmodell, das A.T. Kearney der Branche verkauft hat, wird es schwer haben. Es beruht nämlich, eigenen Worten des Beraters zufolge, z.B. auf einer Ruhigstellung von ADHS Kindern (Zappelphillip) durch Licht. Ehrlich. Auf Heller und Pfennig berechnet. Wenn man nur ein paar der Sauplagen mit dem nebenan abgebildeten Paneel ruhig stellen kann, werden Lehrer weniger krank, und pro ruhiggestelltes Kind entfallen 6.000 € Kosten. Ein Fall für den Kultusminister oder staatliche Bauämter. Noch besser wird die Sache, wenn einer dem Arbeitgeber vorrechnet, wieder in Heller und Pfennig, dass seine Arbeiter produktiver werden. So wie hier:

Wenn man nur ein paar der Sauplagen mit dem nebenan abgebildeten Paneel ruhig stellen kann, werden Lehrer weniger krank, und pro ruhiggestelltes Kind entfallen 6.000 € Kosten. Ein Fall für den Kultusminister oder staatliche Bauämter. Noch besser wird die Sache, wenn einer dem Arbeitgeber vorrechnet, wieder in Heller und Pfennig, dass seine Arbeiter produktiver werden. So wie hier: So hatte die Firma Western Electric gerechnet, als sie das wahrscheinlich berühmteste Projekt der Lichttechnik anstieß: Das Hawthorne Experiment von Elton Mayo und andere. Das Ergebnis war nicht der Nachweis der Erhöhung der Arbeitsleistung durch bessere Beleuchtung. Leider nicht. Der durch das Projekt entstandene Begriff Hawthorne Effekt besagt dass die Arbeitsleistung nicht nur eine Funktion "objektiver" physikalischer Arbeitsbedingungen ist, sondern davon abhängt, wie Arbeitsinhalte, Kollegen und Führungskräfte wahrgenommen werden. Ein ungeahnt hoher Beitrag der Lichttechnik zur Wahrheitsfindung. Leider nicht sehr populär auf dem Gebiet. Verständlicherweise … Man stelle sich vor, das VW-Werk würde von der Änderung des BGB Wind bekommen und die Firma verklagen, die eben die genannten 2.000 lx installiert hatte, um die circadiane Rhythmik der Autobauer zu ändern. (Bitte vergessen. Die Firma gibt es nur noch rudimentär.) Übrigens, das Hawthorne Projekt begann 1924.

So hatte die Firma Western Electric gerechnet, als sie das wahrscheinlich berühmteste Projekt der Lichttechnik anstieß: Das Hawthorne Experiment von Elton Mayo und andere. Das Ergebnis war nicht der Nachweis der Erhöhung der Arbeitsleistung durch bessere Beleuchtung. Leider nicht. Der durch das Projekt entstandene Begriff Hawthorne Effekt besagt dass die Arbeitsleistung nicht nur eine Funktion "objektiver" physikalischer Arbeitsbedingungen ist, sondern davon abhängt, wie Arbeitsinhalte, Kollegen und Führungskräfte wahrgenommen werden. Ein ungeahnt hoher Beitrag der Lichttechnik zur Wahrheitsfindung. Leider nicht sehr populär auf dem Gebiet. Verständlicherweise … Man stelle sich vor, das VW-Werk würde von der Änderung des BGB Wind bekommen und die Firma verklagen, die eben die genannten 2.000 lx installiert hatte, um die circadiane Rhythmik der Autobauer zu ändern. (Bitte vergessen. Die Firma gibt es nur noch rudimentär.) Übrigens, das Hawthorne Projekt begann 1924.

Adieu HCL? Ach was, davor sind noch andere Werke dran. So z.B. dieses: Was macht der Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter nach Sehkomfort durch die Bürobeleuchtung fragt mit dem Ergebnis? Wenn der erfolgreich für eine Entfernung der mangelhaften Sache klagt, hätten wir in Deutschland viele neue Müllberge voller Büroleuchten.

Was macht der Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter nach Sehkomfort durch die Bürobeleuchtung fragt mit dem Ergebnis? Wenn der erfolgreich für eine Entfernung der mangelhaften Sache klagt, hätten wir in Deutschland viele neue Müllberge voller Büroleuchten.

Das ist der Anspruch von DIN EN 12464-1, die Anforderungen beruhen auf:

Und es gibt genügend Studien, die zeigen, dass zwischen Beleuchtungsstärke und Leistung Beziehungen nicht hergestellt werden können. Nicht nur dass sie aus der Lichttechnik selbst stammen. Diese Wahrheit lag schon der DIN Norm DIN 5035 von 1972 zugrunde. Warum dem so ist, hatte eine Führungskraft einer führenden lichttechnischen Firma in Licht, dem Organ der LiTG, veröffentlicht. Und die LiTG hat 2017 ein Stellungnahme zur Lichtqualität veröffentlicht (mehr hier, da und dort und wenn es nicht reicht, auch noch hier und da), die besagt, dass diese nicht viel mit der Beleuchtungsstärke zu tun hat. Falsch ist der Weg nicht. Erzählen Sie aber den Behörden, die nach objektiven Kriterien für die Beleuchtung von Arbeitsstätten suchen, wie Sie 25 Seiten voll Tabellen mit Beleuchtungsstärken aus ehemaligen subjektiven Bewertungen generieren und dies mit Sehleistung begründen. (so viele sind es in DIN EN 12464-1:2011). Für alle zum Mitschreiben: Da man nicht weiß, welche Sehaufgabe man Normen zugrunde legen sollte, und welche Sehleistung man realisieren müsste, nimmt man subjektive Bewertungen von Beleuchtungsniveaus, was das auch immer sein mag, und leitet aus ehemaligen Studien mit Büroattrappen 25 Seiten voll Listen für Schweineställe bis Desinfektionsräume ab. Anschließend zimmert ein Ausschuss daraus ein europaweit, ach was, auch noch weltweit geltende Norm. ISO 8995-1:2002(E)/CIE S 008/E:2001 LIGHTING OF WORK PLACES - PART 1: INDOOR und DIN EN 12464-1: Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen basieren auf DIN 5035-2, und die basierte auf eben so entstandenen Erkenntnissen.

Falsch ist der Weg nicht. Erzählen Sie aber den Behörden, die nach objektiven Kriterien für die Beleuchtung von Arbeitsstätten suchen, wie Sie 25 Seiten voll Tabellen mit Beleuchtungsstärken aus ehemaligen subjektiven Bewertungen generieren und dies mit Sehleistung begründen. (so viele sind es in DIN EN 12464-1:2011). Für alle zum Mitschreiben: Da man nicht weiß, welche Sehaufgabe man Normen zugrunde legen sollte, und welche Sehleistung man realisieren müsste, nimmt man subjektive Bewertungen von Beleuchtungsniveaus, was das auch immer sein mag, und leitet aus ehemaligen Studien mit Büroattrappen 25 Seiten voll Listen für Schweineställe bis Desinfektionsräume ab. Anschließend zimmert ein Ausschuss daraus ein europaweit, ach was, auch noch weltweit geltende Norm. ISO 8995-1:2002(E)/CIE S 008/E:2001 LIGHTING OF WORK PLACES - PART 1: INDOOR und DIN EN 12464-1: Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen basieren auf DIN 5035-2, und die basierte auf eben so entstandenen Erkenntnissen.

Mal sehen, ob das BGB zur Wahrheitsfindung dienlich ist.

(Artikel lesen in Licht 2/2018, Fragen an den Autor ugm_sv(Kringel)hotmail.com

Fenster am Arbeitsplatz - Je näher desto gesünder …

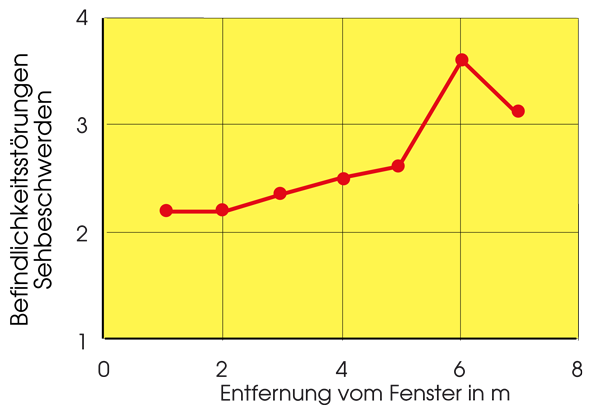

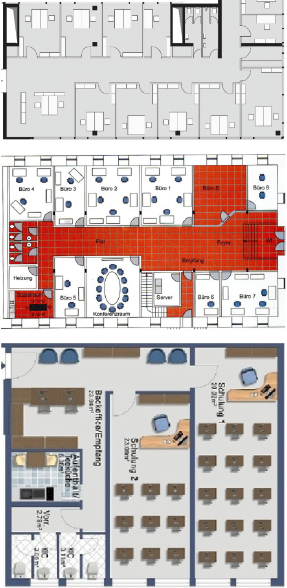

Heute scheuchte mich eine Aussage aus einer Doktorarbeit hoch: Sie sagt, es gäbe keine Beziehung zwischen der Entfernung des Arbeitsplatzes vom Fenster und der Wirkung auf den Mitarbeiter (so z.B. Sehkomfort, Zufriedenheit u.v.a.m.). Ich hatte aber vor etwa 30 Jahren nach jahrelanger Forschung in der Praxis eine ganz enge Beziehung festgestellt: Alle Beschwerden über die Arbeitsumwelt und die eigene Gesundheit steigen mit zunehmendem Abstand des Arbeitsplatzes vom nächsten Fenster. Beispielhaft für die Ergebnisse ist diese Abbildung:

Ich führe gerade dieses Bild an, weil man seinerzeit glaubte, am Fenster gäbe es mehr Blendung (stimmt), und wer am Bildschirm arbeitet, kann wegen lauter Blendung nichts auf seinem Bildschirm sehen. Das kann man prima mit Fotos belegen. Ich besitze Hunderte davon. Wie dumm, dass alle Befragten dasselbe sagen, egal was sie arbeiten. Da stimmt was nicht, oder?

Da die Sache wirklich nicht stimmen konnte, bin ich der auf den Grund gegangen und weitere Aspekte untersucht. Siehe da: So beschweren sich Leute, die nahe am Fenster sitzen, weniger über Lärm als andere. Sie haben sie nicht alle. Es ist physikalisch leicht belegbar, dass dies nicht stimmen kann. Fenster sind schallhart und reflektieren den Lärm von Innen, und wenn von Außen Lärm in den Raum eindringt, dann durch das Fenster. Viel schwieriger zu erklären, die Beschwerden über "zu warme" Temperaturen. Und über "zu kalte". In der Nähe der Fenster fallen sie am geringsten an. Da genügt aber ein kleines Thermometer zu zeigen, dass dies nicht wahr sein kann. Es geht auch ohne. Üblicherweise würde man in solchen Fällen denken, die Untersuchungsmethode stimme nicht. Zu wenig Leute befragt? Nein. Es waren insgesamt über 3.000, von denen ich etwa 2.000 Mal die Arbeitsplätze und Arbeitsweise untersucht hatte. Etwa Sonnenanbeter gefragt? Auch nein. Das Urteil war unabhängig von der Ausrichtung der Fenster. Sogar Menschen, die an Südfenster ohne Sonnenschutz arbeiteten, fühlten sich wohler als die Kollegen und Kolleginnen tiefer im Raum sitzend.

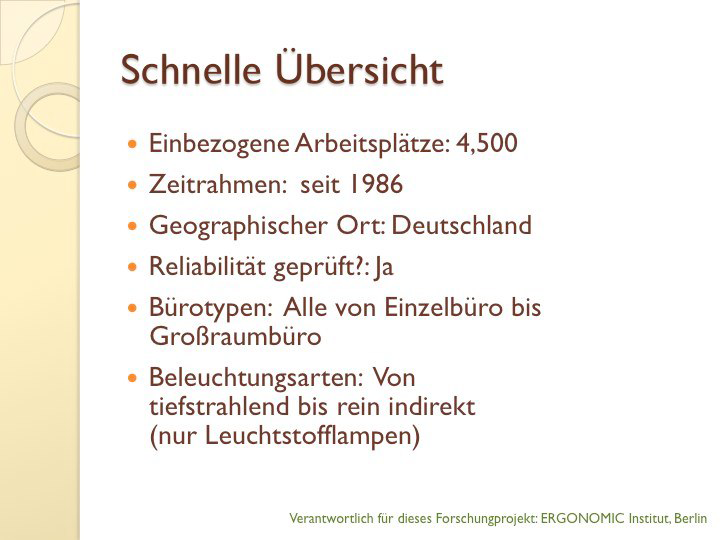

Mittlerweile sind es weitere 1.200 Arbeitsplätze, die wir ausgewertet haben. Gleiches Ergebnis. Und etwa weitere 1.200, die wir nicht auswerten wollten, weil es da ein Problemchen gibt, das weiter unten beschrieben wird. (Unsere Studie kurz beschrieben hier, in voller Schönheit da Licht und Gesundheit_1998, die besagte Doktorarbeit dort (leider nur in Englisch)). Wie kommt die Doktorarbeit nun zu einem anderen Ergebnis?

Schlichter könnte die Antwort nicht ausfallen: Alle Befragten saßen mehr oder weniger dicht am Fenster! Die Untersuchung wurde nämlich in den Niederlanden durchgeführt, wo eine ähnliche Einstellung zum Tageslicht herrscht wie in Deutschland. Und das, obwohl zwei der vier Mitglieder des internationalen Oligopols für Leuchtmittel aus diesen Ländern stammen.

Was sagt die Arbeit sonst zur Bedeutung von Fenstern. (Übersetzung vom d.Blogg):

- Eine Sichtverbindung nach außen wird nicht nur von den Büromitarbeitern gewünscht, sie ist für deren Wohlbefinden und Gesundheit vorteilhaft.

- Eine gute Sichtverbindung führt zu höheren Mieten und Preisen für Gebäude.

- Forschungsergebnisse aus den USA zeigen, dass die Qualität der Aussicht und die Größe der Fenster die Zufriedenheit und den visuellen Komfort bestimmt.

Insgesamt wird ein Arbeitsplatz als höherwertig erlebt, wenn die Lichtqualität höher empfunden wird. Und die Lichtqualität wird dann höher empfunden, wenn mehr Tageslicht und eine Sichtverbindung zu einer angenehmen Umgebung besteht.

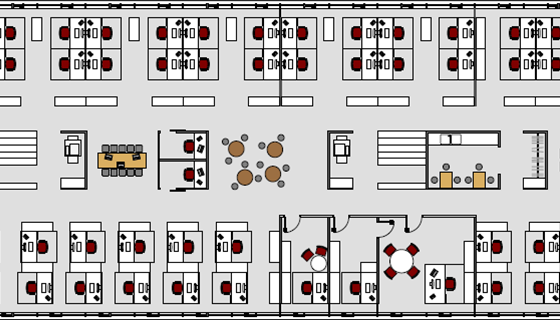

Nun ein Wort zu den letzten 1.200 Arbeitsplätzen, die wir untersucht haben, aber die Bewertung nicht öffentlich diskutieren wollen. Es hat sich in den letzten 10 Jahren etwas ergeben, das die Büroplaner wie Betreiber zum Wahnsinn treibt, weil es die Mitarbeiter wahnsinnig stört. Während in den guten alten Großraumbüros nicht einmal jeder dritte Arbeitsplatz einen Telefonanschluss hatte, betreibt im gleichen Raum von einst jeder Mitarbeiter - und jede Mitarbeiterin - eine formidable Telefonanlage nebst privatem Handy. Da die guten Dinger nicht zum Angucken da sind, unterhalten sich die Leute damit mit dem Kunden, und unfreiwillig die Kollegen und Kolleginnen mit. Kaum hat der Laut-Sprecher aufgelegt, fängt einer der Gequälten mit dem Rachefeldzug an. Es können auch mehrere sein.

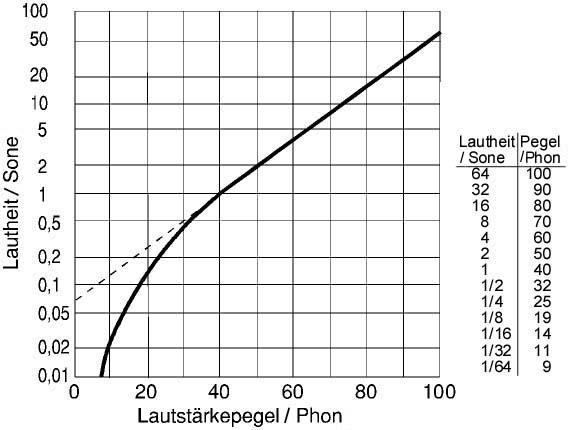

In diesem Bild sind akustische Störungen in weniger als zwei Minuten in einem ansonsten ruhigen Raum dargestellt. Der Grundpegel, das ist, wenn keiner spricht, entspricht dem in einem Lesesaal einer Bibliothek. Die Lärmspitzen liegen bis 30 dB(A) und mehr darüber. Das ist nach der Lautheitskala etwa die 16fache Störung. Dabei arbeiten in dem untersuchten Raum lauter geschulte Leute, und der Raum ist akustisch "optimiert", weil das Problem bekannt war. In üblichen Räumen habe ich bis 75 dB(A) aus 11 Meter Entfernung von dem eifrigen Telefonierer gemessen. Wenn einer direkt daneben sitzt, kann er gleich die Ohrenschützer anlegen.

Was macht man da? Der Akustiker stopft Dämmmaterial überall, wo noch freie Fläche ist und stellt die Bude voll Schallschirme. Und das sieht so aus oder so. Egal, wie es aussieht, es nützt nix. Der Schallpegel wird zwar um ca. 2 dB(A) reduziert, die Störung bleibt etwa gleich, weil die nicht auf den Schallpegel hört. Dafür kann der Lichttechniker wie der Architekt einpacken. Egal wie gut die Leuchten und Lichtplanung sein mögen und die Raumarchitektur, der Akustikklimbim zerstört alles. Weder Licht noch Luft können sich ausbreiten wie geplant und erforderlich.

Was macht dann der freundliche Büroplaner? Er rät dem Kunden zu der finalen Lösung. Die besteht darin, dass man die Leute noch enger zusammen setzt. Nennt sich Verdichtung. Kostbarer Büroraum darf nicht vergeudet werden. Die hinherhältigste Lösung ist die, die man auf keinem Plan erkennen kann. Der Raum sieht aus, wie große Bürozellen schon immer ausgehen haben. Ist aber nicht. Der hier hört auf den Namen Business Club und soll auch etwa so funktionieren wie einer. Jeder der kommt, setzt sich auf einen freien Platz. Wenn er fertig ist, geht er wieder und der Platz wird mit einem neuen besetzt. Da Normalsterbliche selten in solchen Clubs sitzen, kann man das Konzept ihnen lässig verkaufen. Dass der Planer mit seiner Vorstellung die drei Dimensionen des Raums, Höhe, Länge und Breite, verlassen hat, und Einstein folgend, sich seitwärts in die Zeit bewegt, merkt man erst, wenn man im Business Club sitzt. Wo liegt der Unterschied? Das kann man schnell rechnen, wenn man die wöchentliche Arbeitszeit von Mitarbeitern und Betriebszeit des Büros vergleicht. Man muss aber nicht rechnen, weil der freundliche Berater bereits die Rechnung vorlegt. So ist, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, etwa jeder zweite Tisch leer, weil ich fünf Tage etwa 35 Stunden arbeite und der Betrieb sechs Tage und womöglich von 07:00 bis 20:00 läuft.

Logisch, dass man die wertvollen Quadratmeter ausnutzt. In der Folge sitzen doppelt so viele Leute auf der gleichen Fläche und telefonieren, schwadronieren oder transpirieren. Das ist die Stunde des Akustikers. Ach, ja. Da waren wir schon. Nächster Gedanke … Büros werden nunmal von Wirtschaftsunternehmen betrieben und müssen wirtschaftlich sein. Ja? Fangen wir mal an zu rechnen. Vor geraumer Zeit hatte ein schlaues Institut berechnet, dass über 80% der Kosten der Büroarbeit Personalkosten sind. Und dass, auf die 50 Jahre seines Lebens umgerechnet, die Erstellung eines Bürohauses 2,5 % der Kosten verursacht. Von diesen 2,5 % entfallen etwa 5 % auf die erste Beleuchtung, also 0,12 %. Wenn ich mir angucke, wie heftig da gespart wird, kommen mir dicke Tränen in die Augen. Wenn man also beim Bau eines Bürohauses sämtliche Kosten spart, hat man 2,5 % eingespart. Das ist doch was! Man arbeitet im Freien. Fenster überall.

Apropos, Wirtschaftsunternehmen. Büroberater gehören auch zu der Spezies. Und zu den nachhaltigsten. Während die Karnickelställe mit Zweimann/Frau-Besatzung, Fachjorgan Zweipersonenzelle alias Doppelzimmer, praktisch ohne Beratungskosten erstellt und betrieben werden können, ernähren die Großraumbauten der 1960er und 1970er Jahre ihre Berater immer noch, so sie noch existieren, Berater und Bürohäuser.

Was hat das Ganze mit unserem Problem, Wertigkeit der Arbeitsplätze zu tun? Viel … Gutes Tageslicht und eine gute Aussicht gibt es bei gaaanz flachen Bauten, die mit dem Boden schlecht umgehen. Deswegen beruhen praktisch alle Bemühungen der Büroplaner darauf, möglichst tiefe Gebäude zu bauen und die zweite und dritte Reihe zu besetzen. Und das möglichst kontinuierlich über den Tag. Was man damit erntet, kann man hier lesen, oder einfach an den Statistiken für psychische Erkrankungen ablesen. Sie stehen nach den Erkrankungen des Bewegungsapparates an zweiter Stelle. Dass dies so kommen würde, hatte ich etwa 1980 auf epidemiologischen Daten begründet. Die Abhandlung ist im Jahre 1982 in einem Forschungsbericht des Bundesministers für Forschung und Technologie erschienen (zu lesen hier).

Warum meine damaligen Prognosen - leider - wahr geworden sind, kann man verstehen, wenn man sich die Hypothesen anschaut. Die erste hieß:

- Tätigkeiten, die in "freier" Körperhaltung ausgeübt werden können, zeichnen sich dadurch aus, daß bei den Beschäftigten weniger Erkrankungen des Bewegungsapparates auftreten.

Heute sieht man, dass nicht nur die Arbeit bei der Arbeit, sondern auch die Arbeit zu Hause krank machen kann: SMS-Daumen, Handy-Myopie u.v.a.m. Überfahren werden bei der Straßenüberquerung beim Daddeln auf dem Handy ist allerdings keine Krankheit. Die zweite Hypothese ist enger mit unserem Problem verwandt:

- Bei Tätigkeiten, bei denen eine stärkere Restriktion des Arbeitsvollzuges erfolgt, ist mit einer Zunahme von psychischen Erkrankungen, z.B. mit Psychosen zu rechnen.

Was die Menschen im Büro heute Lärm nennen, ist nichts anderes als eine ständige und beständige Störung der Arbeit durch die Nachbarn bei gleichzeitig ständiger Kontrolle der Leistung durch den Computer. Da bietet die Sichtverbindung nach außen eine willkommene Fluchtmöglichkeit. Doch das ist nur die eine, kleinere Hälfte der Wahrheit. Ich denke, die Stärkung der Abwehrkräfte des Körpers durch die Stabilisierung der circadianen Vorgänge im Körper. bildet die wichtigere Hälfte. Das hatte ich bereits bei der ersten Auflage von Licht und Gesundheit, 1990 angeführt.

Zu der Überzeugung, dass Arbeitsplätze mit Tageslicht und guter Aussicht höherwertig sind, bin ich übrigens nicht durch eine wissenschaftliche Arbeit gelangt, sondern durch (m)eine Dummheit. Ich hatte einer Behörde in Flensburg, die ein Großraumbüro betrieb, vor Jahrzehnten den guten Rat gegeben, die Fenster in den Ecken zuzumachen, damit man der Blendung auf den Bildschirmen Herr werden kann. Nur Tage später kamen die gleich mit acht Mann/Frau samt Architekt und Betriebsrat angereist. Sie erklärten mir "bei uns fängt die Karriere in der Mitte des Großraums an. Man arbeitet sich langsam zum nächsten Fenster. Von dort arbeitet man sich in die Ecke hoch. Und Sie wollen die Ecken zumachen?" Wenn sie Recht haben, haben sie Recht. Jetzt bewiesen mit einer Doktorarbeit.

Einen unfreiwilligen Beweis lieferte indes ein Organisationsleiter, der in einem Großraumbüro saß. Er war Herr über 3.000 Mitarbeiter, die in Düsseldorf in bester Lage fluchend in einem Großraumbüro saßen. Ich sollte Vorschläge ausarbeiten, die deren Situation verbessern sollten. Der Orga-Leiter sagte bei unserem ersten Treffen: "Sie dürfen alles vorschlagen, aber Fensterplätze für alle haben wir nicht." Stimmt. Zwei davon belegte er für sich.

Allerdings muss man sich heute fragen, in welches Fenster man sich eher verbeugt.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025