Posts Tagged: Bildschirm

Als das Künstliche triumphierte - Geschichte Berliner Schulzentren

Die 1960er Jahre waren in vielerlei Hinsicht prägend für die westliche Zivilisation. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte man genügend Licht machen, um ohne die lästigen Bedingungen draußen arbeiten zu können. Nicht nur die 24-h-Gesellschaft war geboren, sondern auch die Vorstellung, dass man in künstlichen Welten besser leben würde. Möglich gemacht es die Leuchtstofflampe. Berlin beschloss 1967, 90% des Unterrichts von Maschinen geben zu lassen - so etwa 1974 wäre es so weit. Die dazu geeigneten Schulen ohne Tageslicht und mit künstlicher Klimatisierung wurden bis etwa 1970 erstellt. Dass die Maschinen das Tageslicht eher scheuten, weil die Bildschirme blendeten, sei dahin gestellt (kommentiert hier). Wie man später gelernt hat, besitzt das Tageslicht noch andere Kräfte, als kräftig auf die Schulbücher zu scheinen.

Da die dummen Menschen den Fortschritt nicht erkannten, haben Eltern wie Kinder gegen die Schulen Front gemacht, Direktoren suchten das Weite, will sagen, ganz normale Schulen mit normalen Fenstern, um den Aufsässigen auszuweichen. Unser Bausenator Harry, geboren in den Masuren, wollte damals die Havelufer den Seen seiner Heimat anpassen. Und auch was für die Schulen tun. Diese hatten 3/4 Milliarde gekostet. Was macht es aus, wenn man Fenster für jeweils eine Million nachträglich einbaut?

Gestern habe ich den Pressespiegel der 1970er Jahre zu dem Schulabenteuer eingescannt. Was wäre in der Corona-Zeit in den Schulen ohne Fenster los, so sie heute stünden? Nix - die Schüler würden zu Hause hocken und auf Tabletts stieren, die die Maschinen realisiert haben, die der Berliner Senat anno 1967 beschlossen hatte. Was lange währt, wird am Ende …? Die Zeitung, aus der die obigen Schnipsel stammen, berichtet heute über eine Katastrophe namens Mebis. MEBIS bricht zusammen, wenn sich alle Lehrer und Schüler einloggen, weil sie die Hacker damit stören. Noch nie in der Weltgeschichte gab es bessere Möglichkeiten, jeden einzelnen Lehrer und Schüler auszuspionieren. Wenn sich das Ganze etabliert hat, werden auch nachträglich eingebaute Fenster für eine Million oder eine Milliarde nicht helfen.

Anm.: MEBIS wird von Bayern betrieben. Die Meldung oben stammt aus dem SED-Blatt Neues Deutschland. So neu auch wieder nicht …

Probleme, die wir ohne LED nicht hatten - SVM muss besser werden, aber langsam

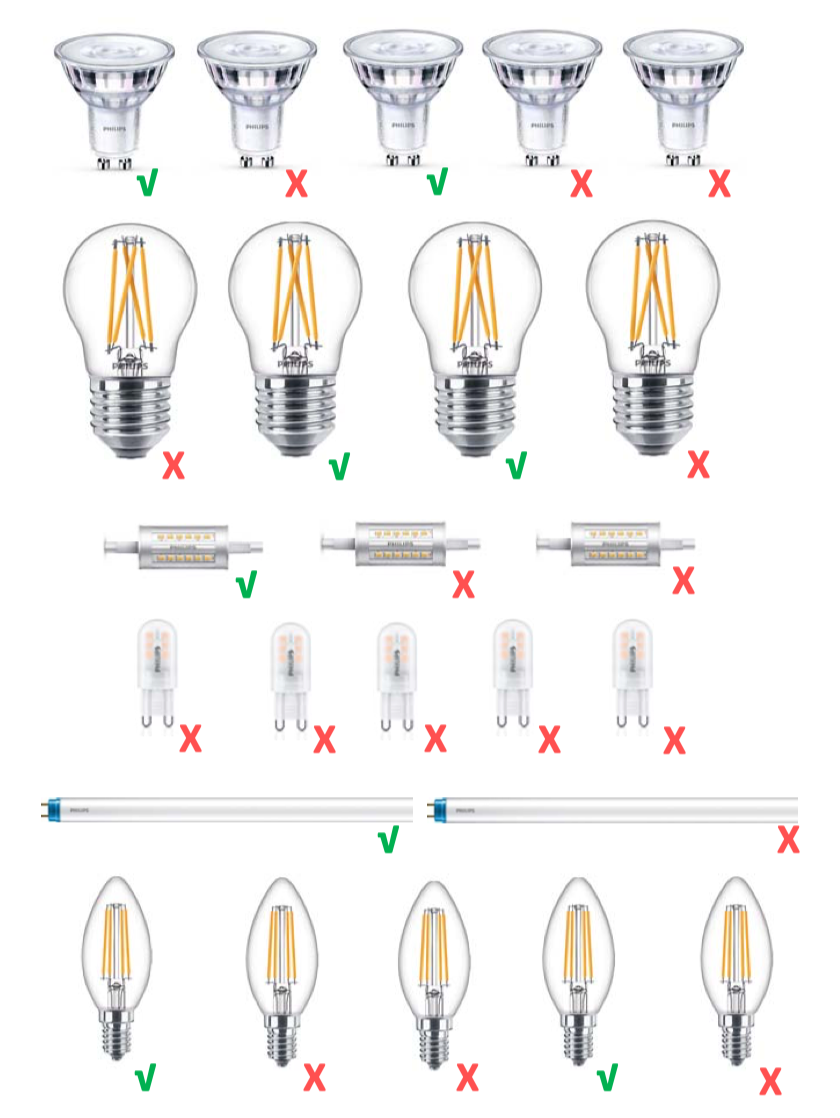

"Der SVM-Wert ist ein Kennwert für hochfrequentes Flimmern. Ein Teil der LED-Produkte (ALED und OLED) muß einen Höchstwert einhalten (nur netzspannungsbetriebene Produkte und unter diesen auch nicht alle). Während die 2019er Verordnung für die Zeit ab dem 1. September 2021 einen Höchstwert von 0,4 vorsieht, soll dieser zunächst 0,9 betragen und zum 1. September 2023 auf 0,4 sinken." So lese ich gerade in den Mitteilungen der EU zum Flimmern.

Geht man so mit einer Technologie um, die seit 25 Jahren Zukunft bedeutet? Wenn man in den Verlautbarungen stöbert, findet man Lustiges. So wird gesagt, dass die LED keine ideale Technologie sei sondern eine reale. Sie hätte nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Eigentlich muss man so etwas dem gemeinen Volk nicht erzählen. Jeder weiß, dass alles Vor- und Nachteile hat. Nur bestimmte Experten scheinen die Vorteile zu beleuchten und die Nachteile im Dunkeln zu lassen. Und in der Fachpresse kann man nur vergebens nach Nachteilen von LED suchen.

War da was? Was ist überhaupt Flimmern? Etwas, was Jahrzehnte lang nicht existierte … In den Lehrbüchern stand zu lesen, dass das menschliche Auge nur niedrige Frequenzen wahrnehmen könne. Da das Licht mit 50 Hz betrieben werde und sich daher mit 100 Hz ändere, wäre es nicht möglich, ein Flimmern wahrzunehmen. Dabei haben bestimmt alle, die so einen Unsinn schrieben, in der Schule den Physikversuch mit Glimmlampen erlebt. Guckt man darauf, sieht man etwa stehendes Licht. Bewegt man den Kopf dabei, sieht man die Sinuskurve der Wechselspannung.

Da Menschen im Büro immer mit gesenktem Kopf still und ruhig sitzen, können sie also kein Flimmern empfinden. Auch als ein böser Mensch nachwies, dass etwa die Hälfte (!) der Kopfschmerzen, die man nur bei der Arbeit hat und nicht zu Hause (hier), dem Flimmern zu verdanken ist, blieb die "Lighting Community" bei der Vorstellung. Erst als die elektronischen Vorschaltgeräte für alle verfügbar wurden, durfte man von Flimmern reden. Dabei wurden schon in der Urzeit der Lichttechnik Methoden zur Vermeidung von Flimmern angeboten (hier). Jetzt geht es plötzlich nicht, das Flimmern zu reduzieren. Da müsste man manche LED-Lampe vom Markt nehmen, weil sie flimmert.

Gott verhüt's! Lampen vom Markt nehmen, weil sie flimmern? Wenn man 1985 so gedacht hätte, wäre die Kompakt-LL nie auf den Markt gekommen. Sie flimmerte nicht nur, sondern lief im Laufe von 24 Stunden zur Höchstform auf - will sagen, die Lampe brauchte 24 Stunden, bis sie stabil leuchtete. Später sollte sie Karriere machen als Energiesparlampe. Die Karriere war bekanntlich sehr kurz. Umso nachhaltiger ihre Wirkung auf das Design von Leuchten. Leider kann man diese nur noch in Entwicklungsländern bewundern, in denen Menschen nicht die Kosten für LED-Produkte aufbringen können. Bei uns trifft es nicht alle, sondern diejenigen, die beim Kauf davon an preiswert denken. Billig ist das richtige Wort.

Wo liegt das Problem? Wie in diesem Blog bereits häufig dargestellt (z.B. hier und da), sind LED keine Lampen sondern ultraschnelle Laserdioden. Zu diesem Zweck wurden sie auch weiterentwickelt und werden benutzt. Man kann damit auch Beleuchtung ohne Flimmern machen, wenn man sie z.B. mit Gleichstrom betreibt oder mit einer hohen Frequenz. Dies ist nicht immer möglich bzw. mit Kosten verbunden. eine Sparmöglichkeit ist die Modulation der Pulsweite. Die garantiert aber nicht nur billigere Lösungen, sondern auch Flimmern. Wie schlimm das werden kann, lassen diese Zahlen sprechen: Als Bildschirme richtig flimmerten, was man mit dem bloßen Auge erkennen konnte, fühlten sich 10% der Benutzer davon bei der Arbeit gestört. Bei modernen, geprüften Bildschirmen, sind es 35%. Und das obwohl die Bildschirme bei ruhigem Blick überhaupt nicht flimmern. Sie stören beim Blickwechsel, z.B. beim Suchen auf dem Bildschirm. Deswegen gehören Monitore mit PVM eher auf den Schrotthaufen denn auf den Arbeitsplatz. Ob ein günstiges Objekt nicht deswegen günstig ist, weil der Hersteller gespart hat, merkt man nicht.

Soeben meldet sich bei mir eine neue Mail. Das Datum, an dem der niedrigere Wert für SVM Vorschrift wird, hat sich verschoben. Richtig ist der 1. September 2024. Offenbar wollen die Hersteller länger sparen. Und unten steht, was die Bundesnetzagentur davon hält.

Licht - Corona - Homeoffice

Keine Sorge, ich will nicht beschreiben, wie man Corona mit Licht behandelt. Es geht um die Arbeit, die Corona-bedingt im Homeoffice stattfindet. Ich weiß nicht, ob jedem aufgefallen ist, wie krank Politiker in Talkshows aussehen, wenn sie bei Anne Will & Konsorten über Skype mitreden.

Noch schlimmer trifft es solche, die sich mit ihrem Smartphone oder Laptop zu Zoomkonferenzen zuschalten. Sie haben alle eine vergrößerte Nase und verkleinerte Ohren. Wer sich ohnehin nicht durch eine Stupsnase auszeichnet, sondern einen formidablen Zinken sein eigen nennt, sieht aus wie bei Loriot. Am schlimmsten sehen Leute aus, die mit einem Laptop auf die virtuelle Weltreise gehen. Man merkt jeden Fehler bei der Nasenfrisur. Dabei kennt man die nur bei altem Männern. Neuerdings leider bei allen. Die Perspektive macht’s.

Und das alles hat was mit Licht zu tun. Oder hängt irgendwie mit Licht zusammen.

Zunächst zum häufigsten Fall: man sitzt im Büro und guckt auf die Kamera seines Laptops. Was sieht sein gegenüber? Dunkle Augenränder, die noch dunkler werden, wenn man noch weiter nach unten guckt. Und überhaupt ein gräulicheres Gesicht, weil das Licht von oben durch den Kopf abgeschattet wird und das Licht von unten zu blau einfällt.

Ich will nicht genauer auf das Erscheinungsbild von Frauen angehen. Man könnte für einen Sexisten gehalten werden. Aber ein Blick in die Fernsehhistorie kann nicht schaden. So wurden zu Beginn der Fernsehära die Lippen der Ansagerinnen schwarz geschminkt, weil sie sonst schlecht sichtbar waren. Und heute werden sie stark getüncht, weil insbesondere streifendes Licht alle Unebenheiten der Haut besonders hervorhebt. Und die übliche Bürobeleuchtung wie auch die vom Homeoffice trifft bestimmte Teile des Gesichts immer streifend.

Wieso merkt man das nicht im Alltag, sondern erst auf dem Bildschirm? Darüber kann man viele Seiten schreiben. Aber in Kurz geht es um sog. Konstanz. Wenn wir ein Gesicht sehen, nehmen wir es nicht so wahr, wie es sich augenblicklich einer Kamera präsentiert, sondern gemischt mit der Erinnerung. Das Auge fällt ein mildes Urteil. Das gilt leider nicht ganz für Gesichter auf dem Bildschirm. Zudem hat die Kamera nur ein „Auge“, wir hingegen zwei.

Wenn man sich die Bilder genau ansieht und mit denen vergleicht, die das Fernsehen sonst aussendet, erkennt man auch eine dauernd wechselnde Unschärfe. Das kommt teilweise durch die schwankende Qualität der Netzleistung. Teilweise ist es aber dadurch bedingt, dass die geringe Beleuchtung die Tiefenschärfe der Kamera verkleinert. So bewirkt jede Bewegung in ihrer Richtung eine kurze Unschärfe.

Summa summarum: vorteilhafter als im sonstigen Leben sehen wir nicht aus, wenn wir uns virtuell vom oder zum Homeoffice bewegen. Was tun? Hier paar Tipps, die Wunder bewirken. Kleine, aber hinreichende. Wir müssen ja nicht unbedingt wie Heidi Klum in GNTM oder George Clooney in der Kaffeereklame aussehen. Ganz normal wäre ganz normal.

Tipp #1: Dunkle Augenränder

Nichts leichter als das. Wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt, weil es eilig gehen muss, einfach den Tisch mit leeren Blättern Büropapier belegen. Die Reflexion des Deckenlichts hellt die Augenränder hübsch auf. Man kann sogar mit ein paar roten Blättern richtig gesund aussehen. Wer paar Mark auszugeben hat, kann sich bei Bloggern was abgucken. So sieht man sogar professionell mit einer Softbox aus. Etwa 39,99 €. Wem das zu teuer ist, nimmt einen weißen Regenschirm und leuchtet da rein. Hauptsache: mildes Licht von vorn. Aber nicht ganz von vorn. Denn da sieht man etwas mongolisch aus.

Die etwas bläuliche Gesichtsfarbe könnte mit der Softbox verschwinden. Oder auch nicht. Denn LED ist nicht LED. Das Achten auf die Lichtfarbe reicht nicht. Die Angaben lügen einfach. Also beim Kauf prüfen, ob das Gesicht über die Kamera gut rüberkommt. Wenn das Problem beim Licht des Monitors liegt, kann man die Farbtemperatur des Bildschirms senken. Wie? Steht in den Monitoreinstellungen.

Tipp #2: große Nase, fliehende Stirn

Wem das diabolische Aussehen nichts ausmacht, muss nicht müssen. Ich würde aber davon abraten. Denn zu dem Wachstum des Zinkens kommt ja noch die hohe Stellung der Nase dazu, wenn man mit dem Laptop arbeitet. Das gilt als unfein oder eingebildet. Also irgendwie nach oben mit dem Auge des Geräts und so weit weg wie möglich. Der Ärmste kann den Kopf seiner Ikea-Tischlaterne abmachen und versuchen, sein iPhone darauf zu montieren. Etwas professioneller geht es mit dem Overhead-Stativ. Aber auch nicht viel teurer. Etwas teurer ist eine Webcam, die man oben auf dem Bildschirm platziert oder besser weiter weg auf einem Stativ.

Tipp #3: streifendes Licht

Das erste Bild von unserem hochgeschätzten Außenminister zeigt eigentlich alles, was man falsch machen kann. Er sieht ja aus, als würden ihm zwei weiße Hörner wachsen. Dagegen helfen großflächige Leuchten wie die Softbox. Wenn man im Büro hockt, kann man sich geeignet unter den Lampen positionieren. Oder die abschalten, wenn es geht. Streifendes Licht benutzt man in der Technik, um Unebenheiten und Fehler auf Oberflächen zu entdecken. Man muss es nicht bei Business-Meetings anwenden. Speckschwarten sehen zwar lecker aus, allerdings passen sie nicht in Meetings.

Tipp #4: pulsierende Bilder

LEDs sind ultraschnelle Impulsgeber. Das sieht das Auge meistens nicht. Aber die Kamera, insbesondere, wenn man sich auch noch bewegt. Also beim Lampenkauf testen. Dazu nimmt man die kurz vor der Lampe bewegte Hand auf. Einen Schnelltest ohne Messgerät beschreibt dieser Beitrag (hier). Um ganz sicher zu gehen, kann man sich mit einer vertrauten Person verabreden, der einem berichtet, ob man sich im besten Licht präsentiert.

Tipp #5: Nasenfrisur

Der einfache Tipp, sich die Nasenhaare zu entfernen, wäre zu banal. Daher erwähne ich ihn hier nicht. Es geht ja auch nicht nur darum. Der Missetäter in Fällen, bei denen man dieses Problem entdeckt, ist der Laptopmonitor oder das zu tief gehaltene Handy. Den Monitor sollte man besser nicht benutzen. Man sieht einfach unglaublich und ungewollt lustig aus, wenn man nach System Adler tippt und dazu mit dem gegenüber redet. Wenn zu der Nasenfrisur noch ein Doppelkinn hinzu kommt, sollte man sich lieber einer Fachfrau anvertrauen, die sich als Influencerin verdingt. Sie weiß, wie man gut ausschaut, auch wenn man nicht gut ausschaut.

Tipp #6: Schütteres Haar

Ein typisch männliches Problem. Man ist zwar nicht eitel, aber etwas schon. Licht von oben oder gebündeltes Licht eignen sich prima, um die mühsam versteckten Schwachstellen auf dem Dach schonungslos offenzulegen. Wenn man gar vor einem Laptop etwas tippt und nach unten guckt, sieht der halbe Planet, dass Männerhaare zwar nicht weniger werden, aber sich doch ungünstiger über den Körper verteilen. Nirgendwo hilft gutes Licht aus guter Einfallsrichtung mehr, um sich vorteilhafter zu präsentieren.

Tipp #7: Unschärfen und Zappeleien

Wenn man sich im richtigen Leben etwas zurücklehnt, entspannt man sich. Dazu haben viele Bürodrehstühle sogar eine Synchronmechanik. Wenn man sich aber so kurz vor der Linse einer Kamera hin und her bewegt, nimmt die beteiligte Welt ein ständiges Ändern Ihres Gesichts plus Unschärfen wahr. Das eine ist Folge des Entfernungswechsels, das andere kommt von unzureichender Beleuchtung. Dies kann man mit stärkerer Beleuchtung ändern. Dass das Gesicht mal größer und mal kleiner wirkt, ist Physik und lässt sich so nicht ändern. Aber keine Sorge, stellen einfach den Hebel um und die Rückenlehne möglichst senkrecht hoch. Die Umwelt wird Ihnen danken.

Ihr Rücken denkt da anders. Wer den ganzen Tag hoch aufgerichtet vor einer Konferenzkamera sitzt, ist abends wie gerädert. Dafür habe ich leider keine Tipps. Ich bin nicht Ihr Orthopäde.

Tipp #8: Hintergründe

Eigentlich geht es niemanden was an, wo Sie gerade sind. Das ist ja der Vorteil eines virtuellen Lebens. Warum muss jeder sehen, was bei Ihnen im Hintergrund läuft? Man kann natürlich ein Bücherregal mit goldverzierten Bücherrücken präsentieren. Oder es sein lassen. Mit der virtuellen Hintergrundfunktion können Sie während eines Zoom-Meetings ein Bild oder Video als Hintergrund anzeigen. Sie können auch Ihre eigenen Bilder oder Videos als virtuellen Hintergrund hochladen. Den Hintergrund unscharf stellen ist auch nicht verboten. In der Fotografie gibt es die Technik mindestens 100 Jahre, warum nicht bei modernen Anwendungen?

Ein letzter Tipp ohne Bild. Webcams sind ungemein geschwätzige Geräte. Sie übertragen alles, was ihnen vor die Linse kommt. Haustiere, halb bekleidete Ehepartner, schmollende Kinder u.ä. Ein Zahn schlimmer sind ihre Mikrofone. Die übertragen praktisch alles, was man nicht verraten möchte. Daher sollte das Auge der Kamera nur das sehen, was Sie zeigen wollen. Und benutzen Sie ein Headset mit Abschaltknopf und Noise-canceling Funktion. Die ist nicht billig, aber auch nicht so teuer wie eins zur Lachnummer geratenes Meeting. Nichts geht über Perfektion!

Zum internationalen Tag des Lichts - Wackelpudding als Basis einer Wissenschaft

Einer nicht vermeidbaren Verschwörungstheorie zufolge hat alles, was um uns herum länger Bestand hat, eine wissenschaftliche Basis oder einen Erfahrungshintergrund. So sind angeblich die Tasten auf einer Computertastatur nicht zufällig so komisch verteilt, dass die wichtigsten Buchstaben wie A oder E mit dem falschen Finger (A mit dem linken kleinen Finger) bedient werden. Vielmehr sei die Verteilung auf die Sprache zurückzuführen. Wäre dem so und hätte ein Linguist die Buchstaben über die Tastatur verteilt, hätte er das E (17,40% aller Buchstaben in deutschen Texten) bestimmt nicht dorthin gepackt und das zweithäufigste Zeichen (N 9,78%) ganz woanders. Die Wahrheit ist, dass die Verteilung der Buchstaben auf einer deutschen Computertastatur bedingt ist a) durch die englische Sprache und b) durch die Typenhebelmaschine. Es sollte vermieden werden, dass man beim Tippen häufiger Wörter wie "the" Typenhebelsalat produziert. Der Spuk hätte im 2. Weltkrieg beendet werden können, als die Kugelkopfmaschine erfunden wurde. Wurde aber nicht. So werden wahrscheinlich die Tastaturen unserer Enkelkinder immer noch mit dem Erbe des 19. Jahrhunderts belastet sein.

Einer nicht vermeidbaren Verschwörungstheorie zufolge hat alles, was um uns herum länger Bestand hat, eine wissenschaftliche Basis oder einen Erfahrungshintergrund. So sind angeblich die Tasten auf einer Computertastatur nicht zufällig so komisch verteilt, dass die wichtigsten Buchstaben wie A oder E mit dem falschen Finger (A mit dem linken kleinen Finger) bedient werden. Vielmehr sei die Verteilung auf die Sprache zurückzuführen. Wäre dem so und hätte ein Linguist die Buchstaben über die Tastatur verteilt, hätte er das E (17,40% aller Buchstaben in deutschen Texten) bestimmt nicht dorthin gepackt und das zweithäufigste Zeichen (N 9,78%) ganz woanders. Die Wahrheit ist, dass die Verteilung der Buchstaben auf einer deutschen Computertastatur bedingt ist a) durch die englische Sprache und b) durch die Typenhebelmaschine. Es sollte vermieden werden, dass man beim Tippen häufiger Wörter wie "the" Typenhebelsalat produziert. Der Spuk hätte im 2. Weltkrieg beendet werden können, als die Kugelkopfmaschine erfunden wurde. Wurde aber nicht. So werden wahrscheinlich die Tastaturen unserer Enkelkinder immer noch mit dem Erbe des 19. Jahrhunderts belastet sein.

Nicht so von Laien angenommen wie das obige Beispiel, sondern von hohen Gesellschaften beschworen, werden Empfehlungen zur Beleuchtung wie auch eventuell vorhandene Vorschriften streng auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen gegeben. Richtig so. Denn Licht hat - angeblich - eine sehr hohe Bedeutung für das menschliche Leben.

In Cyberlux hatte ich vor etwa zwei Jahrzehnten einige teilweise sehr alte Erkenntnisse zusammengestellt, die dafür sprachen, dass man möglichst schnell handeln möge, um die Licht-Wissenschaft auf den neuen Nenner zu bringen. Denn einer der Großen dieser Wissenschaft, Prof. Gall, seinerzeit Vorsitzender der Lichttechnischen Gesellschaft Deutschlands, hatte äußerst deutlich gesagt: "Spätestens nach dem Bekanntwerden der spektralen Wirkungskurve der optischen Sensoren für die Steuerung der circadianen Sehbahn im Jahr 2001 ist die Frage nach der Gestaltung der Lampenspektren für Beleuchtungszwecke erneut aktuell geworden. Die Berücksichtigung lediglich der spektralen Hellempfindlichkeitsfunktion V(λ) und der Normspektralwerte wird künftig nicht mehr als Bewertungskriterien in der Beleuchtungstechnik ausreichen."

- Beleuchtung von Arbeitsstätten beeinflusst Gesundheit und Wohlbefinden (Çakir, 1990)

- Licht kann Winterdepression mildern [Lewy AJ, Kern HA, Rosenthal NE, Wehr TA. 1982]

- Licht kann die Dauer und Tiefe sowie Qualität von Schlaf erhöhen [Lack L, Wright H. 1993]

- Licht kann den Schlaf-/Wachrhythmus von Alzheimerpatienten regulieren [Van Someren et al, 1997]

- Licht kann die Leistungsfähigkeit von Nacht- und Schichtarbeitern erhöhen [Boyce et al, 1997, Figueiro et al, 2001]

- Licht kann die Gewichtszunahme von Frühgeborenen verbessern [Miller et al, 1995, Brandon et al, 2002]

- Die Aktivierung des circadianen Systems wird durch ein jüngst entdecktes Wahrnehmungssystem geregelt [Berson et all, 2002, Hattar et al, 2002]

- Licht reguliert den Melatoninpegel [Lewy et al, 1980], von dem nachgewiesen wurde, dass er das Wachstum von Brustkrebs verringert [Dauchy et al, 1999, Blask et al, 1999]

- Licht beeinflusst die Hirnrindenaktivität direkt [Badia et al, 1991]

Der Artikel, der diese Aufzählung enthielt, wurde im Jahr 2002 geschrieben und 2003 in Cyberlux frei verfügbar veröffentlicht, im Jahr 2009 wieder erneut veröffentlicht. Und dann? Die sich für das Licht weltweit allein zuständig fühlende Organisation hat im Jahr 2019 angekündigt, sie will tatsächlich was tun. (hier) Die Ankündigung erfolgte indes 70 Jahre nach der ersten Veröffentlichung mit dem Titel "Über die Bedeutung des Lichts für die Lebensvorgänge"

Was wird denn künftig anders gesehen als so etwa seit 1924? Wenn man böse ist, wird man sagen, nichts Neues. Denn die wesentliche Grundlage der gesamten Lichttechnik, die Definition von "Licht" bleibt. Dabei hatte ich 2003 den Artikel "Warum wir ein neues Bewertungssystem für die Strahlung und das Licht benötigen" geschrieben, um die Frage zu klären: "Wer bestimmt, was „Licht“ ist?" Eine sich seltsam anmutende Frage, da wir alle wissen, was Licht ist. Oder? In Wirklichkeit wissen wir zwar sehr viel über Licht, jedoch auch nicht näherungsweise auf welchem Wege Licht gemessen und bewertet wird und warum. Solches Wissen ist nur den „Fachleuten“ zugänglich. Aber auch denen ist fast nie bewusst, wovon sie reden. Denn so ist Licht seit etwa einem Jahrhundert definiert: "Licht ist sichtbare Strahlung" Und was sichtbar ist, hat die CIE 1924 definiert. Basta. Dummerweise hält sich die Natur nicht an das, was so Ingenieure definiert hatten.

Nach der Definition des Lichts ist Tageslicht folgerichtig "Teil der globalen Strahlung, die eine Sehempfindung hervorrufen kann." Ergo: Es hat noch nie einen Menschen gegeben, der das Tageslicht je erlebt hat. Die kommt nämlich in der Natur nicht vor. Sie kümmert sich nämlich nicht um Definitionen von Elektrikern.

Ob es irgendwelche Auswirkungen hat, dass man das Licht so und nicht anders sehen will? Eine ganz bestimmt: Menschen können ohne UV-Strahlung nicht leben. Und die ist nach CIE kein Licht. Einfach nicht. Zwar reden alle Ärzte von "UV-Licht" oder "Infrarotes Licht" und therapieren fleißig damit. Dennoch bleibt es dabei.

Ob das jemand der CIE melden sollte, dass die seit fast 100 Jahren was Falsches definieren? Braucht man nicht. Das hatte ein berühmter Lichttechniker nämlich schon damals in einem Buch auseinandergenommen.

Das Buch von Luckiesh und Pacini wurde 1926 veröffentlicht und sagte u.a. aus, dass der Ausschluss der UV -Strahlung von der Definition des Lichts sich schädlich auf die Volksgesundheit auswirken werde. Die CIE weiß die Sache also schon seit ihrer Entstehung. Ergo: Die Grundlage der Lichtwissenschaft ist fest wie Wackelpudding.

Allerdings ist eine Abgrenzung des Betrachtungsgegenstandes weder in der Technik noch in der Wissenschaft grundsätzlich falsch. Man tut es, um bestimmte Wirkungen zu kennzeichnen oder zu studieren. So trägt UV z.B. der Sehschärfe nicht bei, also kann man mit der Lichtdefinition der CIE durchaus leben, wenn es um die Sehschärfe geht. Man kann dies auch auf die Sehleistung erweitern. Und um diese geht es bei der Beleuchtung. Oder?

Ein kurzer Satz, und schon drei Fehler. Erstens, um die Sehleistung ging es früher, als es offiziell hieß : "Beleuchtung ist Anwendung des Lichts, um Dinge und Umgebungen sichtbar zu machen." Jetzt heißt es - von allen Experten unbemerkt geändert - "Beleuchtung ist Anwendung des Lichts". Was hat man davon? Wo ist die Aufgabe abgeblieben, die da hieß, Dinge sichtbar machen? Solange man künstliche Beleuchtung betrieb, also seit der Erfindung des Holzscheits, macht man Licht, damit man was sieht. Jetzt nicht mehr.

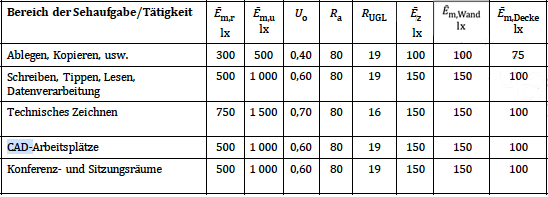

Kommen wir zum zweiten Fehler in dem kurzen Satz. Man weiß seit langem, dass Sehleistung allein nicht glücklich macht. Die Beleuchtung soll die Umgebung auch in ein nettes Licht tauchen. Daher war den deutschen Lichttechnikern Sehleistung nie genug. Sie wollten auch die Umgebung berücksichtigt sehen. Das hat sich ein Ausschuss zum Ziel gewählt, der Normen für Europa macht. Man bestimmt für jeden Arbeitsplatz, für den es einen Namen gibt, z.B. "Zentraler Korridor der Logistik (starker Verkehr)" die Beleuchtungsstärke, deren Gleichmäßigkeit, Farbwiedergabe, zulässige Blendung, zylindrische Beleuchtungsstärke, mittlere Beleuchtungsstärke an der Wand und an der Decke, und dient so den "Anforderungen an den Sehkomfort und die Sehleistung von Personen mit normalen oder auf normal korrigiertem Sehvermögen entsprechen" . Die Aufzählung der Arbeitsplätze füllt 42 Seiten. Und die wollen mit wissenschaftlicher Methodik gefüllt werden.

Fangen wir mit der Sehleistung an. Was ist das? So steht es in der Norm definiert: Sehleistung - Leistung des visuellen Systems. Wer hätte das gedacht? Und Sehkomfort? Subjektives Wohlbefinden. Man leitet aus diesen beiden Begriffen Anforderungen für alle Europäer an ihre Arbeitsumgebung ab. Und wie kommt man zu den vielen Zahlenwerten? Beispielsweise kommt die Zahl 500 466 Mal vor. Man muss also fast 500 unterschiedliche Arbeitsplätze unter die Lupe genommen haben und dabei "Leistung des visuellen Systems" zu Grunde gelegt.

Da man aber gleichzeitig Subjektives Wohlbefinden berücksichtigen muss, muss etwa 500 Mal sowohl danach als auch nach Leistung des visuellen Systems der Wert 500 Lux herausgekommen sein. Ein Zufall aber auch.

Halten wir fest: Es geht nicht um Sehleistung. Wenn es darum ginge, hätte man sich dafür eine bessere Definition ausgedacht. Außerdem ist die Realität noch viel komplizierter, Denn die 500 x 500 Lux ergeben sich nicht allein aus Sehleistung und Sehkomfort: Die Norm führt etwas mehr an:

"Die Werte gelten für übliche Sehbedingungen und berücksichtigen die folgenden Faktoren: — psychophysiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden; — Anforderungen an Sehaufgaben; — visuelle Ergonomie; — praktische Erfahrung; — Beitrag zur Betriebssicherheit; — Wirtschaftlichkeit." Das scheint echt solide Ingenieurarbeit zu sein, aus so vielen Faktoren für übliche Sehbedingungen 500 x 500 Lux zu ermitteln.

Jetzt noch schnell zu dem dritten Fehler in dem Satz, der da besagt, dass Beleuchtung der Sehleistung diene. Die Lichttechnik hat entdeckt, dass die Beleuchtung das gesamte Leben des Menschen beeinflusse und damit auch seine Sicherheit und Gesundheit. Die Vorstellung ist so neu nicht, aber mancher Held der Geschichte wie Columbus wurde auch als Entdecker gefeiert, dafür dass er nach vielen Tausend Jahren in 1492 ein Land gefunden hat, auf dem ca. 100 Millionen Menschen lebten. Es kommt halt auf das Marketing an. Künftig soll alles so bleiben wie es seit 100 Jahren geregelt wurde. Die Beleuchtung soll zusätzlich der Gesundheit dienen. Und das geschieht bestimmt auf felsenfester Basisi der Wissenschaft.

Wie man aus einem Märchen eine Vorschrift für alle bastelt

Fast alle Menschen, die sich in Deutschland mit Arbeitsplätzen und Arbeitsschutz beschäftigen, glauben, dass sie Normen für Beleuchtung beachten müssten. Früher behaupteten viele sogar, es gäbe DIN-Vorschriften dazu. Eine der größten Firmen der Branche ließ einst ein Laufband über ihe Homepage laufen, die da sagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung" Die machte es nicht einmal aus Daffke, sondern weil ein Direktor der zuständigen Bundesanstalt für Arbeitsschutz ihr erklärt hatte, mit der Erwähnung in einer Empfehlung einer staatliche Stelle wäre die Norm "Vorschrift" geworden. Und auch er glaubte daran. Da musste ein Gericht dem Spuk ein Ende bereiten.

Fast alle Menschen, die sich in Deutschland mit Arbeitsplätzen und Arbeitsschutz beschäftigen, glauben, dass sie Normen für Beleuchtung beachten müssten. Früher behaupteten viele sogar, es gäbe DIN-Vorschriften dazu. Eine der größten Firmen der Branche ließ einst ein Laufband über ihe Homepage laufen, die da sagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung" Die machte es nicht einmal aus Daffke, sondern weil ein Direktor der zuständigen Bundesanstalt für Arbeitsschutz ihr erklärt hatte, mit der Erwähnung in einer Empfehlung einer staatliche Stelle wäre die Norm "Vorschrift" geworden. Und auch er glaubte daran. Da musste ein Gericht dem Spuk ein Ende bereiten.

Tatsächlich gab es Normen - allerdings nicht von DIN - die Vorschriften hießen. Der Verband der Elektrotechniker VDE nennt heute noch ihre Sammlung von Regeln "Vorschriftenwerk". Ist halt so eine Art Reflex. Früher wurden solche Schriften Vorschrift genannt. Deren Mutterorganisation IEC nennt sich "quasi-governmental". Und bleibt unbestraft. Also warum nicht auch Beleuchtungsnormen "Vorschrift" nennen? Dass man Beleuchtungsnormen nicht Vorschrift nennen darf, ist der bösen EU zu verdanken. Die meint, Normen zur Beleuchtung berührten die Gesundheit der Menschen - das behaupten übrigens auch die Lichttechniker - und wären daher Sache des Staates. Nun kann der Staat aber nicht anfangen, Beleuchtungsnormen zu produzieren. Außerdem darf er niemandem verbieten, irgendwelche Regeln aufzustellen. Sie dürfen allerdings nicht den Arbeitsschutz berühren bzw. regeln oder behindern. Das ist neu, denn die betreffende Normung wurde einst von Staat initiiert. Lang, lang ist's her!

Um die Sache zu retten, haben findige Leute diese Phrase erfunden: " Dieses Dokument legt keine Beleuchtungsanforderungen in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit fest und wurde nicht im Anwendungsbereich von Artikel 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erarbeitet, obwohl die lichttechnischen Anforderungen, wie sie in diesem Dokument festgelegt sind, in der Regel die Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit erfüllen." Das steht im Anwendungsbereich. Damit niemand auf die Idee kommt, dieses zu überlesen, wird an anderer Stelle noch einmal davor gewarnt, nur danach zu planen. Das ist aber eine andere Geschichte. Dass man "Sicherheit" so nicht benutzen darf, steht in einer Norm für Normer. Die gilt aber nicht für Leute, die dies Phrase benutzen. Sollte aber, denn Sicherheit ohne Bezeichner bedeutet so viel wie "gut". Gut wofür?

Was macht die Norm denn, wenn sie nichts mit der Gesundheit zu tun haben will? Sie dient dem Sehkomfort und der Sehleistung: "Dieses Dokument legt Beleuchtungsanforderungen für Menschen an Arbeitsplätzen in Innenräumen fest, die den Anforderungen an den Sehkomfort und die Sehleistung von Personen mit normalen oder auf normal korrigiertem Sehvermögen entsprechen." Und das geht dann so (Auszug aus einer Tabelle mit einer Länge von 42 Seiten)

Was passiert, wenn einer einem Konstrukteur an einer CAD-Anlage erklärt, dass im Bereich seiner Sehaufgabe 1.000 lux mindestens herrschen müssen, damit er genügend Sehleistung für seinen Job erzeugt und sich in Sehkomfort ergeht?

Meistens nichts, weil der Mann sich auf seine Aufgabe konzentriert. Wenn er aber hinhört und versteht, was das sein soll, sollte man rechtzeitig die Flucht ergreifen. Der wirft mit allem um sich, was gerade zu greifen ist. Denn die Sehaufgabe des Konstrukteurs befindet sich auf dem Bildschirm. Und jedes Fitzelchen Licht darauf stört. Wenn man es überhaupt schafft, zu arbeiten.

Während es eine Chance dafür gibt, dass man die Attacken des Konstrukteurs überlebt, hat man bei Leuten, die "Retusche" machen, diese Chance nicht, wenn die erfahren, dass für Retusche mindestens 1500 lx herrschen müssen, aber 2000 lux noch besser sind. Hier ist die Grenze zur Körperverletzung weit überschritten. Retuscheure arbeiten am liebsten im Dunkeln. Da dies wenig Sinn macht - die werden tatsächlich krank wegen Lichtmangels -, dulden sie ein wenig Licht. Leute, die vom Arbeitsschutz wirklich Ahnung haben, bauen Arbeitsplätze für solche Leute, an denen es nicht "Beleuchtung" als Berieselung mit Licht von oben gibt, sondern eine kontrollierte helle Fläche hinter dem Bildschirm.

Wenn man Pech hat, werden wir künftig nicht nur Lichtnormen haben, die einem die Berufsausübung behindern. Man wird diese auch noch mit der Erhaltung der Gesundheit begründen. Denn man hat entdeckt, dass gutes Licht gesund ist. Man will natürlich selbst bestimmen, was gut an gutem Licht ist. Die Zertifizierung gesunder Gebäude (hier) ist nur der Anfang.

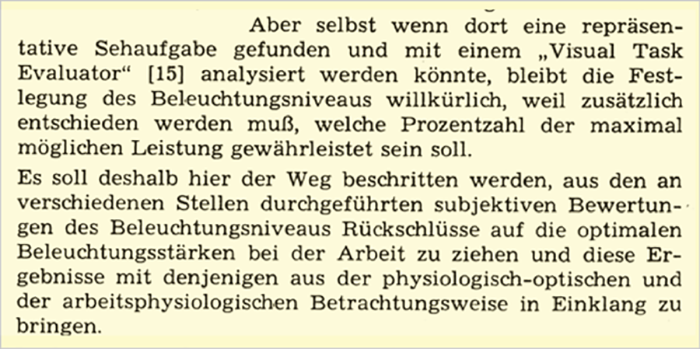

Wie sieht es aber mit dem Anspruch aus, die Sehleistung mit Licht zu erzeugen bzw. eine immerhin 42 Seiten lange Liste mit Zahlen zu erstellen. Wo ist die wissenschaftliche Basis? Hier ist sie, geschrieben von einem deutschen Lichttechniker, der die zwecks Normung gesucht hat. Und nicht gefunden. Vor 50 Jahren. Und sein britischer Kollege schrieb 1995, warum man eine wissenschaftliche Grundlage in 50 Jahren immer noch nicht gefunden haben wird. (hier) Er ist Chefredakteur einer der ältesten und renommiertesten Journale der Lichtforschung. Beiden ging es darum, die Sehleistung als Grundlage für die Festlegung von Beleuchtungsnormen zu benutzen. Beide sagen: Geht nicht.

Wenn Sie viel Zeit haben, aber wirklich viel, suchen Sie bitte nach der Definition von Sehkomfort und Sehleistung. Nehmen Sie sich viel Zeit, denn es wird lange dauern bis Sie zu der Überzeugung kommen, dass es beide nicht gibt. Pardon, es gibt keine Definition von "Sehkomfort", aber eine von Sehleistung, ähem, sogar zwei. Erstmal die heute frisch vom Internet geholte: 17-1412 visual performance - quality of performance of the visual system of an observer related to central and peripheral vision". Klar? (Die Nummer 17-1412 ist von e-ilv, das Internationale Wörterbuch der Lichttechnik). Nicht klar? Also weiter suchen: "Sehleistung Leistung des visuellen Systems" (aus DIN EN 12665). Immer noch nicht klar? Dann hier: "Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und der Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird." (CIE Internationales Wörterbuch der Lichttechnik, Begriff 845-09-04).

Wer kommt eigentlich auf so famose Ideen wie Sehleitung als Leistung des visuellen Systems zu erklären und daraus 42 Seiten Anforderungen mit allen auffindbaren Berufsbezeichnungen zu erstellen? Die Antwort darauf wird man nicht leicht finden. Garantiert nicht finden man die Idee, die Farberkennung nicht als Sehleistung anzusehen. Die ist nämlich gar keine Idee und wurde nie niedergeschrieben. Aber 100 Jahre praktiziert. Wie wäre man sonst auf die Idee gekommen, dem Retuscheur 1.500 lx Dauerlicht auf seinem Monitor für Sehleistung und Sehkomfort zu verschreiben?

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025