Posts Tagged: Bildschirm

… und unsere Enkel werden blind werden …

Das ...licht ist zu rein für das menschliche

Auge, und unsere Enkel werden blind werden.

Ludwig Börne

Ich wette, nicht wenige werden bei ... auf LED tippen, denn Gefahren sehen viele und gerne, wenn sie LED hören. Börne hat aber lange vor der Erfindung des elektrischen Lichts gelebt und (vor)urteilte über das Gaslicht. Als Kind durfte ich Gaslicht noch bei Nachbarn erleben, die in alten Häusern lebten. Bei uns gab es eher Petroleumlampen, die aber eher selten in Gebrauch waren. Eher was für den Stromausfall.

Was ich erleben durfte, war die Gefahr des Verlusts des Augenlichts durch das Fernsehen. Die zählte zu den Highlights der bürgerlichen Horror-Lyrik über die Gefahren der Technik. Die Stories waren etwa so alt wie die Technik, und sie wurden nach der Erfindung von Computerbildschirmen neu aufgewärmt. Der Onkel, der die Gefahr am heftigsten zu Herzen genommen hatte, kaufte sich noch einen der letzten Schwarz-Weiß-Fernseher aus Angst. Seinen Lebensabend verbrachte er aber vor einem Farbfernseher, notgedrungenermaßen. In hohem Alter war sein Augenlicht tatsächlich stark eingeschränkt. Aber an seine alten Worte bezüglich der Gefahren für das Auge durch den Fernseher hat er nie wieder erinnert.

Ähnlich wie mein Onkel hatte mein Vater Angst um seine Augen, und zwar exakt seit jenem Tag, an dem er nach Hause gekommen war, um über seine Augenbeschwerden zu klagen. Er hatte gesagt: "Heute haben wir neue Neonbeleuchtung im Büro bekommen. Mir tun die Augen weh." Da war ich gerade zehn geworden. Mein Vater hatte noch 25 Jahre mit dieser Beleuchtung zu leben. Seine Augen wurden im Laufe der Jahrzehnte schlechter, die Beschwerden nahmen nicht ab, aber die Frequenz, mit der er sie ausdrückte. Als er pensioniert wurde, hatten wir auch zu Hause "Neonlicht". Irgendwie hatte sich mein Einfluss durchgesetzt, den mehrere Gutachten hochgestellter Professoren im Auftrag der Lichttechnischen Gesellschaft verursachten. Die hatten jegliche negative Einflüsse des Leuchtstofflampenlichts ins Reich der Märchen verwiesen. Auch den Vorwurf, dieses verursache potentiell Krebs. Da ich sie alle persönlich kannte, und das als honorige Persönlichkeiten, war mir jeder Zweifel an ihren Ansichten fremd. Der Vorwurf, Licht können etwas mit Krebs zu tun hätte, wiese auch der Normalbürger von sich, hätte er was davon gehört.

Wie ich später feststellte, kannte ich auch die Person, auf die sich die Gutachten allesamt bezogen: Prof. Hollwich, ein Augenmediziner, der so ziemlich alles, was heute als biologische Wirkung des Lichts vermarktet wird, kurz nach dem Krieg erforscht und veröffentlicht hatte. Der Professor war unter uns Studenten durch seinen Vortrag über den Einfluss des Leuchtstofflampenlichtes auf das Hodenwachstum von juvenilen Erpeln bekannt geworden. Da wir zwar an einer Universität studierten, aber die Usancen in der medizinischen Forschung nicht kannten, waren somit alle seine Erkenntnisse uns suspekt. Wie könnte sich das schöne Licht an den Hoden von Erpeln zu schaffen machen? Was wenn die Sache doch stimmte? Hoden von Erpeln und Menschen? Die einschlägige Industrie machte ohnehin alle seine Erkenntnisse nieder, weil er mal "Leuchtstoffröhre" gesagt hatte. Für einen Eingeweihten hätte es sich gehört, "Leuchtstofflampe" zu sagen. Welch ein Verbrechen!

Dazu muss ich noch ergänzen, dass wir jegliche Probleme mit Licht gerne verneinten. Dort, wo wir arbeiteten, gestalteten wir das Licht mehr oder weniger selbst. In den Hörsälen machten wir eher die Klimatisierung denn das Licht für unsere Wehwehchen verantwortlich. Tatsächlich hatte ich nach den Ferien oder dem Urlaub eine Woche lang rasende Kopfschmerzen. Der Name dafür harrte noch der Erfindung: Sick building syndrome. Er fiel mir ein, als ich in der Zeitung las, der Gruner & Jahr Verlag gäbe die vor 25 Jahren gebauten Häuser seiner Zentrale auf. Vor 24 Jahren hatten die mich gefragt, ob ich bei denen die Ursachen für das sick building syndrome untersuchen wollte. Ich war der Meinung, man solle nach Bezug neuer Büros erst einmal paar Monate verstreichen lassen, damit sich der Mief im Neubau legt. Hat wohl offensichtlich nicht. Jetzt übernimmt die Stadt Hamburg die Gebäude. Ob sich der Verlag traut, noch einmal neu zu bauen? Sollte ich mich als Petze betätigen und die Stadt Hamburg warnen?

Vielleicht doch. Denn die Angestellten von heute sind nicht mehr die von Gestern. Angeblich sind sie viel fortschrittlicher, aber meistens nur zeitlich befristet beschäftigt. Da nimmt man manchen Kopfschmerz in Kauf und fristet sein Dasein in Gebäuden, die krank machen. Man kann ja schnell den Arbeitgeber wechseln. Und dann? Der neue wird wie der alte LED-Licht haben, weil spätestens in 2022 in der EU keine anderen Leuchtmittel mehr zugelassen werden. So es die EU noch gibt …

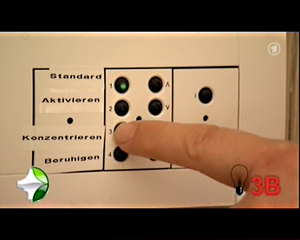

So macht es Sinn, sich mit den Gefahren des LED-Lichts zu beschäftigen. Das haben lustigerweise zunächst die Marketingleute getan. Bereits im letzten Jahrzehnt gaben sie Studien in Auftrag, die die Vorteile des Technologie bedingten Blaustichs des LED-Lichts herausstreichen sollten. Macht schlau, aktiviert die Alten, beruhigt Schulkinder u.ä. Später hat sich die französische Arbeitsschutzbehörde für die Gefahren von LED alias Laserdiode stark gemacht (in diesem Blog hier). Da musste die LED ihren Namen als Laser ändern (Erläuterungen zu den Gefahrenklassen hier). Eine Lampe ist doch etwas anderes als ein Laser, von der keine photobiologische Gefahr ausgeht! Ob Lampe oder Laserdiode, ohne Risiko eingestuft, ist zwar dasselbe. Aber Menschen handeln irrational, wenn sie das Wort Strahlung hören. Und noch dazu der Name Laser, Laser, mit dessen Licht man 50 mm Stahl schneiden kann wie Butter.

Die ganz Gewieften haben gar die HCL erfunden. Das ist nicht Salzsäure, sondern human centric lighting. Und gesund. So jedenfalls nach Aussagen der Industrie. Allerdings war normgerechte Beleuchtung gemäß dieser Quelle seit 70 und mehr Jahren gesund. Sehr gesund sogar. Jetzt plötzlich nicht mehr? Sagen wir mal, HCL ist gesünder. Man kann z.B. die Lichtfarbe dem Tagesverlauf anpassen. Die Idee ist zwar älter als die LED in der Beleuchtung, verspricht aber ungeahnt hohe Umsätze. Hat jemand früher ein Sixpack an Glühlampen für € 1,50 im Baumarkt gekauft, muss er oder sie jetzt mindestens ein Steuergerät zu der nicht allzu billigen LED-Leuchte einsetzen. Wenn man noch auf die sehr sachkundigen Gebäuenergieffizienzsteigerungsfachleute hört, kauft man noch viel mehr Equipment, das das Ganze okölogisch tageslichtabhängig steuert. Dessen Energiekonsum soll angeblich den Verbrauch für die Lichterzeugung übersteigen. Aber, man darf nicht so kleinlich sein. Es geht um eine Zukunftstechnologie!

Ob LED-Licht der Gesundheit schadet oder nicht, werden wir eher in einigen Jahrzehnten merken. Anders als bei der Leuchtstofflampe, die man zumindest in Deutschland aus Wohnbereichen herausgehalten hatte, wird man bei LED in allen Lebensbereichen in den Genuss des Lichts kommen. So wird man die Gefährdung, sollte sie real sein, gar nicht feststellen können. Vielleicht machen wir es wie bei der Alterung des Gehörs, von der alle betroffen sind, mit Ausnahme der Naturvölker, die nicht einem ständigen Lärmeinfluss ausgesetzt sind. Wie man weiß, altern deren Ohren nicht wie bei den Industrienationen, deren Angehörige in allen Lebenslagen Lärm ausgesetzt sind. Leider wird auch der Weg wohl nicht funktionieren, weil es keine Naturvölker mehr geben wird. Übrigens, die Gebäude von G&J in Hamburg sind nicht die einzigen, die wg. sick building syndrome verlassen wurden. In ganz City Nord von Hamburg waren aus den modernen Großraumbürohäusern der 1970er Jahre zu Beginn des 21. Jhdts entweder Ruinen oder Sanierungsobjekte übrig geblieben. Über so ein syndrome lässt sich trefflich reden, bis der Bagger kommt. Das LED-Syndrome wäre doch ein schönes Schlachtfeld für das kultivierte Halbwissen!

-

Wie das blaue Licht ins Auge geht

-

5.12.2016

Wolkenkuckucksheim ist ein Ort, an dem garantiert keine Ingenieure wohnen. Denn die sind nüchtern und kalkulieren, bevor sie reden. Dass sie privat anders sind - geschenkt! Wie zum Teufel kommen sie auf die Idee, dass blaues Licht die Menschen beeinflusst, wenn diese am Arbeitsplatz werkeln? War da nicht so, dass ein normaler Büromensch immer brav nach unten guckt?

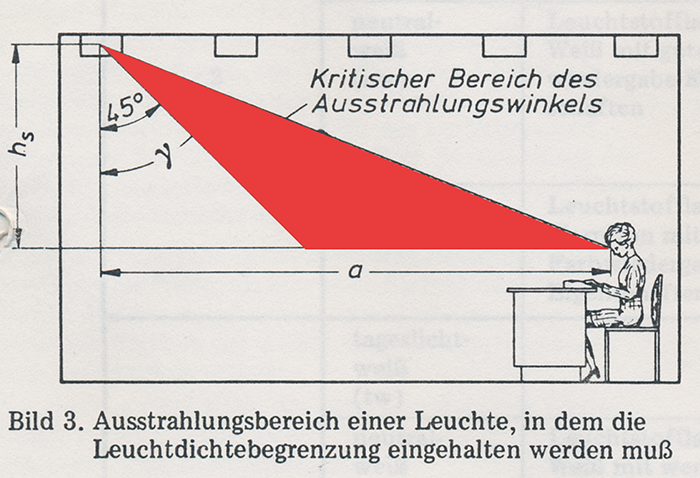

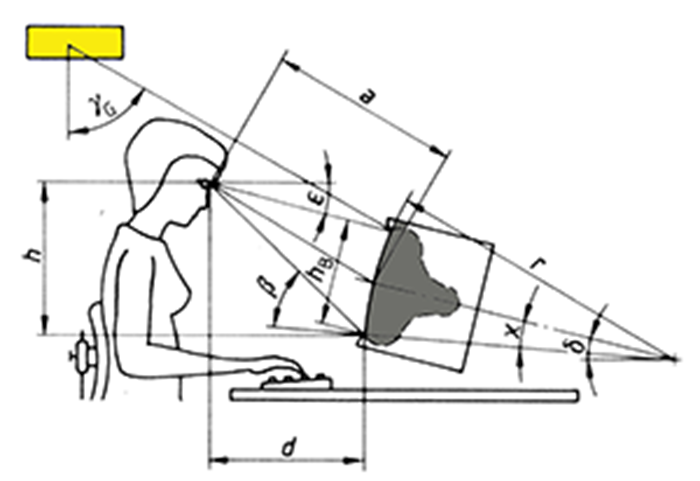

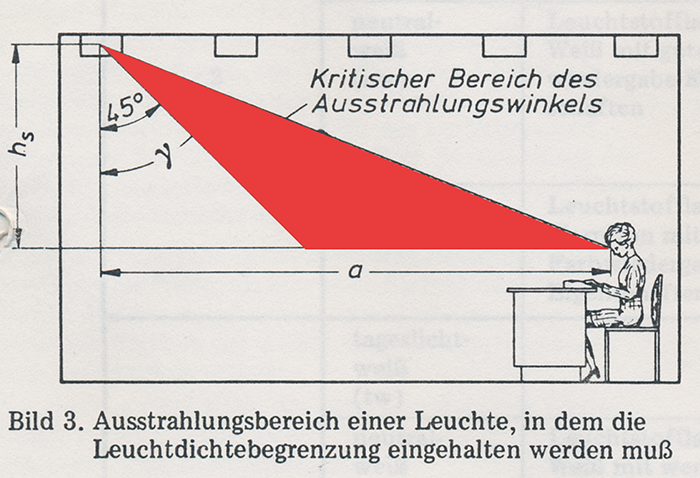

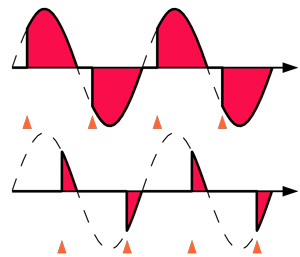

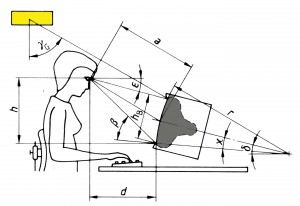

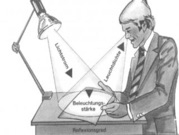

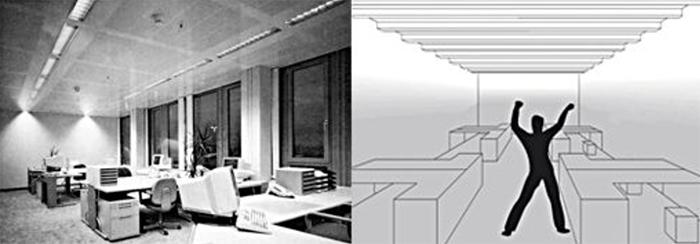

Das schöne Bild wurde eigens für DIN 5035 Teil 1 von 1972 gezeichnet. Es soll zeigen, wie man Blendung reduziert. (Anm.: tut es zwar nicht, weil kein Mensch das Bild versteht. Das tut aber hier nichts zur Sache.) Der von mir rot eingezeichnete Bereich stellt die Richtungen dar, in die eine Leuchte möglichst wenig Licht senden soll. Die Logik ist nicht neu, steckt vielmehr bereits in der Definition der Beleuchtung. Sie ist die Anwendung von Licht, um Objekte sichtbar zu machen. Wir sehen alles durch die Reflexion des Lichts an dem Objekt, fast alles. Da, wo wir anstelle des Objekts die beleuchtenden Geräte sehen, redet man von Blendung (oder von Wohnraumbeleuchtung).

Als später die Bildschirme die Büros eroberten, dachte man noch schärfer nach, wie man Blendungen vermeiden konnte. Die gab es nämlich jetzt auch noch auf den Bildschirmen. So präzise geregelt gucken wie ein deutscher Büromensch tut nicht einmal ein Chinese, der die komplette Bibel auf einen Reiskorn schreibt. Dieses Bild stammt aus 1976, als man dachte, alle Probleme des Bildschirmarbeitsplatzes durch technische Lösungen einfach so zu beseitigen. Im jahre 2016 gibt es immer noch viele, die einer solchen Lösung hinterher jagen. Hoffnung stirbt zuletzt.

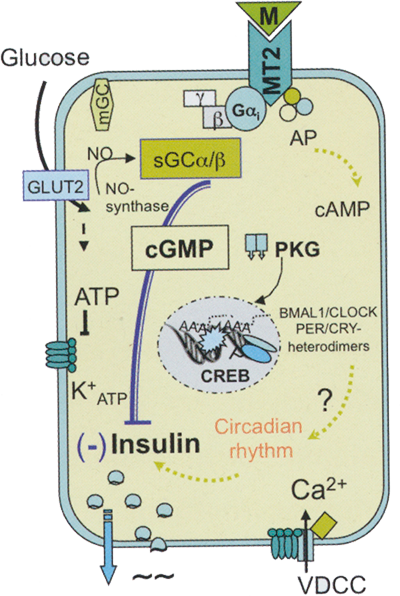

Wenn also der Mensch blaues Licht in sein Auge kriegt, dann ist der Missetäter bekannt, sein Bildschirm. Da guckt er tatsächlich fast ständig darauf. Wenn er sich von den Fesseln des Arbeitsplatzes befreit hat, dann erst richtig. Whatsapp, Facebook, Chatroom usw. usw. Zwar ist der Bildschirm kleiner, er wird aber kurz vor der Nase gehalten.

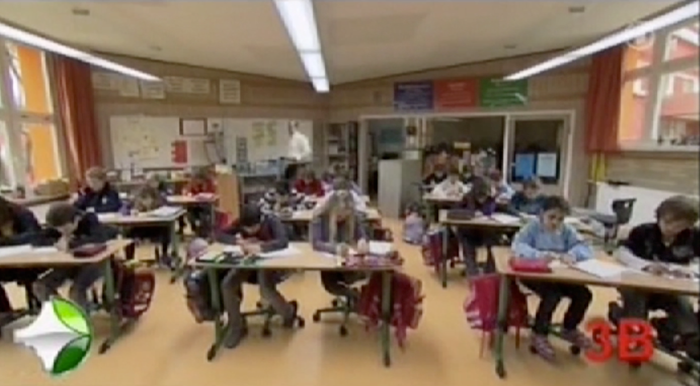

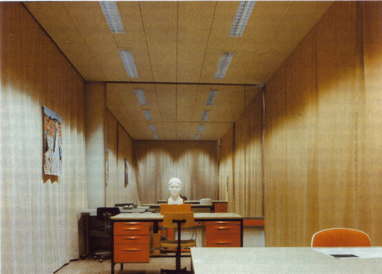

Diese Art der Beglückung des Menschen mit blauem Licht ist denen, die damit Geld machen wollen, sehr unwillkommen. Die wollen es mit der Beleuchtung machen. Und die dient erklärtermaßen der Sichtbarmachung der Objekte. Zählen tut aber nicht das blaue Licht, dass man in die Umgebung streut. Es muss ins Auge gehen. Leider, leider will es nicht. Ich fragte mich, wie die Sache in den Experimenten funktioniert haben soll, bei denen man z.B. bei Kindern großartige Wirkungen ermittelt haben will. Bei dem gemeinten Versuch war es die Klasse rechts. Man beachte bitte die Farben der Decke, der Wände und des Fußbodens!

Heureka! Ich hab´ s! Was das obige Bild aus dem Originalbericht der Studie nicht verrät, sieht man in dem Film, den der Autor dem Fernsehen zur Verfügung gestellt hat: Die Bude ist beidseitig befenstert! Das nennt man Experiment mit vollständig kontrollierten Umgebungsbedingungen!

Glaubt jemand tatsächlich, dass die Kinder in einem Raum mit Holztäfelung und holzfurnierten Tischen von dem Blau der Lichter über ihnen beeinflusst werden? Wie sollen solche Wände und solches Mobiliar so viel blaues Licht ins Auge reflektieren? Ob die Forscher bei ihrem Bericht die Fenster aus Versehen weggelassen haben?

Ist Deutschland doch eine Provinz von Absurdistan?

Doch Tageslicht auf deutschen Firmenklos? (siehe Bundesregierung streitet über Tageslicht in Firmentoiletten) Die Arbeitsstättenverordnung, auf der der Buddha gesessen hat, wurde endlich vom Bundesrat befreit. Dat weer ook Tied! Der, Buddha alias Altmaier, hatte sich eigenmächtig (?) darauf gesetzt, nachdem sich ein gewisser Herr Kramer beschwert hatte, dass Arbeitnehmern abschließbare Spinde als Recht zugewiesen würden und vor allem, weil alle Firmentoiletten eine Sichtverbindung nach Außen haben sollten. Gott verhüt´s! Sichtverbindung vom gemütlichsten Ort auf dem Planeten nach Außen bedeutet auch eine Sichtverbindung von außen zur gemütlichen Sitzung! Da gleich zwei Ministerinnen das Ganze heimlich vorbereitet haben sollten, protestierte Herr Kramer heftig über die Presse. Er ist nämlich nicht irgendein Kramer, sondern der leibhaftige Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Der oberste deutsche Arbeitgeber also. Und der war über die Entstehung der neuen Arbeitsstättenverordnung nicht informiert worden. Wie die Ministerinnen Ursula von der Leyen und Andrea Nahles (hier und dort) wohl haben ihn übergehen können? Nur in Absurdistan ist alles möglich. Daher hat der BDA-Präsident seinem Ärger Luft gemacht, indem er erzählte, er käme sich vor wie in Absurdistan. Recht hat er, meistens jedenfalls. Daher muss ich annehmen, dass auch Deutschland zum intergalaktischen Staat Absurdistan gehört. So war es auch den Pressemeldungen zum Thema zu entnehmen, deren schnelles Wachstum wir dokumentiert haben. (Von wegen Grimms Märchen, in denen ein Körnchen Wahrheit stecken soll. In der besagten Story steckte etwa ein halbes Körnchen und von der Wahrheit nicht einmal die Hälfte.) Am meisten hat sich der Vizefraktionsvorsitzende der Christlichen Sozialen (!) Union aufgeregt und den Vizekanzler öffentlich aufgefordert, Frau Nahles "bei diesem Irrsinn zu stoppen". Anscheinend hatte Frau Nahles fertig. An die Frau von der Leyen wagten sich die Kritiker nicht mehr, denn sie befehligt mittlerweile die drittgrößte Armee der NATO. (Wenn dies nicht ganz stimmen sollte, schwer bewaffnet sind die Ihrigen schon, auch wenn über deren Treffsicherheit sich trefflich streiten lässt.)

Nu können sich die deutschen Arbeitnehmer freuen! Die vermutlich kürzeste, aber umso wichtigste Vorschrift kommt zurück: Die Sichtverbindung nach draußen. Die ist ein Alleinstellungsmerkmal des deutschen Arbeitsrechts - und wenn alle noch so laut schreien "Alle Politiker raus" und "Alle Gesetze auf die Müllkippe" - mit Ewigkeitswirkung. Wer nicht glaubt , dass ein gewisser Dr. Lammert, seines Zeichens der Präsident des Deutschen Bundestages, gestern in der Semper Oper die Wahrheit sagte, als er behauptete, dass Deutschland zwar nicht das Paradies auf Erden sei, aber von vielen Menschen dafür gehalten werde, hier ist der Beweis: Selbst Amerikaner beneiden uns wegen dieser Vorschrift. Und selbst die Dänen, die die heiligsten Sozialgesetze ihr eigen nennen, dürfen sich nur auf ihr Recht auf Tageslicht am Arbeitsplatz berufen, aber nicht auf eine Sichtverbindung zur Natur. (Na, ja, manchmal auf die verbaute bzw. versaute Natur)

Jetzt zurück zum Absurdistan. Dem BDA-Präsidenten war die Regelungswut der beiden Ministerinnen übel aufgestoßen. Stimmt, da sind jede Menge ganz neue Vorschriften in der ArbStättV, die vorher nie da waren. Stimmt voll und ganz, oder auch nicht? Die waren nämlich in der Bildschirmarbeitsverordnung und regelten z.T. die gleichen Dinge. Ein bürokratisches Unding! Ergo hat das Arbeitsministerium die beiden Verordnungen zusammengepackt. Das nennt sich Deregulierung - alle überflüssigen Vorschriften entfernen, vor Allem Doppelregelungen. Wer solche heilsamen Bereinigungen von Vorschriften verhindert, soll von mir aus König von Absurdistan werden. Aber wie soll man es nennen, die BRD zum Absurdistan auszurufen, weil nicht nur einer geschlafen hat? Vielleicht schlafen sie immer noch, weil sie denken, diese Vorschriften aus der ehemaligen BildscharbV könnte man so einfach weglassen. Dann hätten wir das nächste Verfahren der EU-Kommission am Halse. Die hatte nämlich diesbezügliche Vorschriften schon 1989 erlassen und geklagt, weil der deutsche Bundeskanzler so schlappe 7 Jahre für die Umsetzung eines Teils gebraucht hatte. Die EU-Arbeitsstättenverordnung gar musste bis 2004 warten, ehe das deutsche Arbeitsrecht entsprechend renoviert wurde. Das lag bestimmt nicht an der Überlegenheit des alten deutschen Rechts. Aber an dem neuen Bundeskanzler. Leider habe ich von dem keine Karikatur. (Man wird auch sobald keine bekommen. Der Herr hat einfach keinen Humor.)

Die gute Nachricht für die Beleuchtung ist, es gibt nicht mehr zwei Verordnungen, die Beleuchtung und Sehen regeln. Wenn wir Glück haben, gibt es eine neue ASR Beleuchtung. Die alte kann man nämlich nicht anwenden. Die schlechte Nachricht trifft die Bildschirmhersteller. Jetzt können sie nicht mehr Normen machen, in denen drin steht, dass Bildschirme ruhig glänzen dürfen, da die EU gesagt haben soll, dass man dann andere Beleuchtung vorsehen muss. (Wenn die wüssten, wie einer am Bahnhof denkt, wenn sein Handy die Straßennamen für sich behält, weil das Display glänzt.)

Da ich in vorauseilendem gehorsam die kommende ArbStättV schon 2015 kommentiert hatte, füge ich den Beitrag hier (cua_15_01-arbstattv) ein. Fast alles dürfte weiterhin so bleiben. (Bitte in den nächsten Monaten CUA nach dem Nachfolgeartikel absuchen.)

Ein neues Gütezeichen, das nie einer gebraucht hat! Bis heute

Haben Sie schon mal gehört, dass jemand die Rundheit von Autoreifen zertifiziert? Ich denke, nein. Autoreifen sind ziemlich rund, bis sie einen Platten bekommen. Zertifizieren tut man höchstens die Pflaster, die das Loch wieder abdichten, denn nicht alle kleben gut genug. Niemand denkt auch daran, die Löcher im Schweizer Käse zu zertifizieren, obwohl sie immer kleiner werden. Die Löcher waren schon immer da und man findet sie auch ohne Zertifikat. Zertifizieren tut man Dinge, bei denen es nicht immer so rund läuft. So gibt es TCO-Zeichen für Computerbildschirme, TÜV-Zeichen für Bürodrehstühle, Blauen Engel für Drucker, die nicht so viel Krach machen wie andere. Sogar ein NABU-Zeichen für Streuobst kann man erwerben.

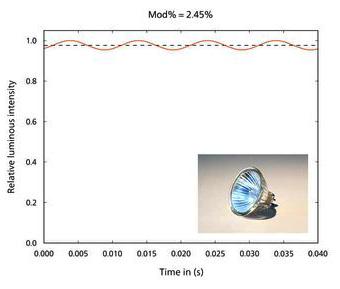

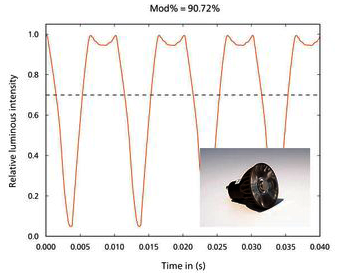

Wer zum Teufel braucht ein "Verified Low Optical Flicker Mark" von UL? Ganz langsam zum Mitschreiben: UL oder Underwriters Laboratories ist nach eigenen Angaben "ein führendes, unabhängiges und weltweit tätiges Unternehmen für Produktsicherheit und Zertifizierung, das seit mehr als 120 Jahren die Entwicklung von Normen und innovativen Sicherheitslösungen für den Schutz der Lebens- und Arbeitswelt begleitet." Und das fragliche Zeichen heißt in (ziemlichen gutem) Deutsch "geprüftes geringes optisches Flimmern" Zeichen. Was flimmert denn da?

Eigentlich flimmerte in der Beleuchtung nichts. So lernte man schon vor 50 Jahren in der Lichttechnik, es gäbe Menschen, die behaupteten, Leuchtstofflampen würden flimmern. Das wäre aber nicht möglich, weil die Nervenleitungen der Menschen so schnelle Änderungen nicht durchlassen würden. Ja, irgendwie lag das schon an den Nerven, wenn die Beleuchtung nervte. Mit der Einführung von elektronischen Vorschaltgeräten war es Schluss mit der Nerverei. Übrig blieben die Computermonitore, bei denen Ergonomen nervten, dass sich die Benutzer genervt fühlen würden. Auch die sind technisch erledigt. Die Grafikkarten sind so schnell, dass man schlecht ein Flimmern sehen kann. Was zertifiziert denn da die Firma UL?

Irgend jemand hat auf der Light + Building eine Presseerklärung verbreitet, die Aufklärung bietet: "Geringes Lichtflimmern als Produktvorteil

„Das Ziel von UL ist es, Hersteller bei ihren Plänen für Produktinnovationen zu unterstützen“, sagt Roberto Inclinati, Business Development Manager in der Lighting Division von UL. So steht es geschrieben. Geringes Flimmern? Warum denn kein Flimmern? Wir lesen weiter: "„Hersteller, deren Produkte Vorteile wie geringes Lichtflimmern bieten, sollten auch die Möglichkeit haben, ihre Angebote im Ladenregal hervorzuheben. Auch Planer und Einkäufer profitieren davon – nicht nur, weil sie für ihre Beleuchtungsprojekte jetzt leicht die Produkte mit geringem Lichtflimmern identifizieren können, sondern auch, weil das Verifizierungszeichen von unabhängiger, dritter Stelle ihnen Sicherheit gibt und sie so ihren professionellen Ruf schützen, qualitätsbewusst zu sein.“ Stimmt. Allerdings bescheinigt die unabhängige dritte Stelle nicht, dass die Beleuchtung flimmerfrei wäre. Sie sagt nur, dass das Flimmern gering sei. gering gemessen an was? Seit mindestens 30 Jahren gibt es eine bezahlbare Technik, die flimmerfreies Licht ohne Prüfzeichen schafft. Sollen wir etwa flimmerarmes Licht von Herstellern kaufen, die zertifiziert sind? Was für eine Technik ist denn das?

Mir schwant es: "Die Evolution der Leuchtmittel hat heute zu einem neuen Konzept von Lichtqualität geführt, das auch die Auswirkungen auf die Gesundheit und den visuellen Komfort einbeziehen muss. Das Lichtflimmern kann beide Faktoren beeinflussen, und darum investieren wir in die Forschung und die Entwicklung von Produkten, deren Flimmern unterhalb der Risikoschwelle bleibt." Ich gucke auf den Kalender. Es ist 2016 … Dass man Lichtqualität prüfen muss, weiß ich seit langem. Dass Flimmern die Gesundheit beeinträchtigt, wurde so etwa 1985 endgültig nachgewiesen. Vorher redete man in der Lichttechnik von Lichtwelligkeit und deren Problematik. Dass es ein Problem damit gab, wurde nie in Frage gestellt.

Jetzt wird die Sache auch nicht in Frage gestellt. Aber wieso gibt es eine neue Norm zur Bewertung von Flimmern? (IEEE 1789: siehe da http://grouper.ieee.org/groups/1789/ : "Recommending practices for modulating current in High Brightness LEDs for mitigating health risks to viewers" ). Vielleicht kann es einer ergründen, nachdem er $$ 134 bezahlt und die Norm kauft. Wer einfach download rückt, zahlt nur $ 89 und findet auch Erleuchtung: "At light&building 2016 it was clear that already many manufacturers have a basic awareness of the problem of flicker in lighting." Für Leute, die des Denglischen nicht mächtig sind: Bei Light & Building hat man gelernt, dass bereits mehrere Hersteller ein Mindestverständnis aufbringen, dass Flimmern von Beleuchtung ein Problem darstellt. Ääää? War da nicht etwas? (Originalbestimmung von DIN 5035 in 1935)

Was mag wohl die Evolution der Leuchtmittel sein? Hiermit schreiben wir einen Wettbewerb aus. Der Einsender der ersten richtigen Antwort bekommt eine LED-Birne von Osram, den zweiten Preis stiftet Philips, die weiteren kommen aus Südostasien.

55, 65, 200, 500 - Wo ist die Magie?

Dass Zahlen magische Eigenschaften haben, wusste man noch vor unserer Zeitrechnung. Sieben bringt Glück, 13 hingegen eher das Gegenteil, insbesondere am Freitag. Dass Techniker ihr Glück in Zahlen suchen, ist hingegen eher verwerflich. In dem beschriebenen Fall besonders hinderlich für Mensch und Technik. Die Rede ist von 55º und 200 cd/m2, die magische Leuchtdichte, die ein bildschirmgerechte Leuchte unter diesem Winkel erreichen sollte. Moderne LED-Leuchten bringen es auf 4000 cd/m2 und sind damit nicht bildschirmgerecht? Lassen wir es lieber sein. Die Zahl steht dem "biologisch-dynamischen" Licht im Wege. Dem LED eh.

Wie ist es zu dieser Zahl gekommen? Wer hat sie ermittelt? Und was hat das mit der Leuchtdichte der LED zu tun? Eine lange Geschichte, deren Anfang im österreichischen Voralpenland liegt. Dort residierte ein Lichtguru und erklärte allen, die es nicht wissen wollten, was eine stabile Wahrnehmung ist. Seine Wahrnehmung blieb über Jahrzehnte bemerkenswert stabil: Beleuchtung muss mit tiefstrahlenden Leuchten erstellt werden. So erfand er in grauer Vorzeit die Evolventenleuchte, deren Licht so gebündelt war, dass man bei seitlichem Einblick die - unbeleuchtete - Decke heller sah als die Leuchte selbst. Dass die Leute, die darunter saßen, das Gefühl hatten, dass ihnen dieselbe - die Decke - auf den Kopf fiele, störte ihn nicht. Er hatte ja eine stabile Wahrnehmung.

Diese Wahrnehmung verbreitet er so vehement, dass auch Leute, die nichts von Lichttechnik verstehen, davon fasziniert sind. So wollte er in Rattenberg Spiegel installieren, die ein ganzes Dorf seinem bösen Schicksal - sehr kurzer Tag Dank der Tallage - entziehen sollten. Selbst seriöse Journalisten pilgerten hin. Angeblich hat ihn eine Gemeinde verklagt, weil er mit einem Heliostaten eine ganzen unterirdische Einkaufspassage hat beleuchten wollen. Hilft nix - sein Tempel im Alpenvorland oder Voralpenland ist immer noch Pilgerstätte für Leute, die Erleuchtung suchen.

Unweit davon in Deutschland hatte sich ein ehemals Berliner Unternehmen niedergelassen, deren Mitarbeiter unablässig Blech zu Leuchten bogen. Dieses fühlte sich in seinem Bestand bedroht, weil böse Leute Normen schreiben wollten, mit deren Hilfe die Bildschirmarbeit menschengerecht werden sollte. Das Unternehmen, gar nicht so unmächtig, trommelte seine Obleute zusammen, die die Normen machen sollten und stellte ihnen die Gretchenfrage: "Wir sind a) Hersteller von Computern, b) von Bildschirmen und c) von Leuchten. Arbeitgeber sind wir auch. Wie sorgen wir dafür, dass die Normen die beste Füllung unserer Kassen garantieren.?" Natürlich haben sie den letzten Satz vornehmer formuliert.

Man stellte die Normungsarbeiten für ein Jahr ein, bis der Chef der Leuchtenbieger Vollzug meldete: Wir erfinden eine neues Wort, die Leuchte haben wir eh da. So wurde die Bildschirmarbeitsplatzleuchte (wieder)geboren. Da Techniker von Marketing nix halten, musste man das Produkt mit Zahlen unterfüttern. So kamen die 65º und die 200 ins Spiel. 200 was? Eigentlich steht an dieser Stelle cd/m2. Die damit bezeichnete Größe, die Leuchtdichte, soll relevant für die Blendung sein. Stimmt irgendwie. Angeblich ist sie für die "psychologische" Blendung relevant. Im vorliegenden Fall jedoch nicht, weil schon eine einigermaßen hell beleuchtete Wand die hat. So hat man stolz verkündet, man habe die psychologische Blendung endgültig abgeschafft. Die 200 dienen insbesondere der Begrenzung der Reflexblendung auf Bildschirmen. Wenn man die einhält, fühlen sich alle Bildschirmarbeiter pudelwohl.

Könnte klappen! wären die 200 bloß das, was die Zahl aussagt, eine sehr geringe Leuchtdichte. Leider, leider, ist sie das nicht. Sie ist eine sehr geringe mittlere Leuchtdichte, weil man diese sehr schlecht direkt messen kann. So hatte die Evolventenleuchte diese über die ganze Breite, und gleichmäßig, während andere aus einem Patchwork von Helligkeitsmustern bestanden, die halt im Mittel 200 ergaben. Wenn sie das nicht taten, frisierte man - mal das Blech mal die Zahlen. Bei denen, die weder das Blech noch die Zahlen frisieren konnten, hat man sich auf 65º geeinigt, aber die 200 blieb!

Alles bildschirmgerecht! Leider nur, wenn alle brav nach unten guckten und ihre Bildschirme nur 15º neigten - auch eine Erfindung der Leuchtenindustrie zum Wohle von …? Es kümmerte niemanden, auch nicht den Arbeitsschutz, dass dies nur zu einer Zwangshaltung führen würde und somit eher als Körperverletzung angesehen werden müsste. Zum Wohle von Menschen am Arbeitsplatz war es jedenfalls nicht. Das Ergebnis sah aber gut aus und man lobte die ruhige Atmosphäre, die entstand. Die Leuchten verkauften sich wie geschnitten Brot.

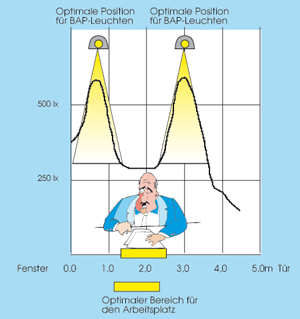

Dumm nur die Sache mit den 500. 500 was? Die ist die wahre Glückszahl der lichttechnischen Industrie und heißt Lux mit dem Familiennamen. Es gibt Lichtexperten, die nie eine Stunde reden können, ohne weniger als 100 Mal 500 lx zu sagen. Die 500 gehört also zum Glück des Experten. Diese bezeichnete die Stärke des Lichteinfalls. Da man mit Beleuchtung die Ausleuchtung der Sehaufgabe versteht, müsste 500 lx die Zielgröße für die Stelle sein, wo man im Büro sehen will. So hat es der staatliche Arbeitsschutz gehalten, und die Gewerbeaufsicht hat an Arbeitsplätzen immer die Stelle vor dem Arbeitnehmer bewertet.

Sehr dumm, vom Vater Staat. Wenn man 500 lx vor einem Büromenschen produzieren will, und die Leuchten darüber hängt, gibt es Reflexblendung. Die müssen also seitlich aufgehängt werden. Dann sitzt der dumme Mensch im Luxtal und nicht auf dem Gipfel, wenn man die voralpenländische Philosophie des Lichts realisiert. Um auf die 500 zu kommen, muss man halt das Licht hinzu addieren, das rechts und links fällt. Das nennt man nach einer Bewohnerin des Alpenlandes, nicht nach Heidi, sondern nach dem Milchmädchen. (Anm.: Wer sich durch diese Bezeichnung beleidigt fühlen darf, ist das Milchmädchen.) Da diese Art Beleuchtung mit dem über Jahrzehnte gepflegten Konzept der Allgemeinbeleuchtung - wenn 500 lx, dann überall 500 lx bzw. Gleiches Licht für alle Volksgenossen - sagte man halt, an Bildschirmarbeitplätzen gelte das Konzept nicht. Und produzierte halt eine neue Norm.

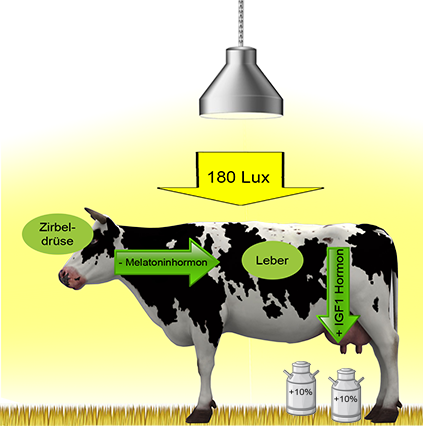

Jetzt kommen neue Unterteufel aus der Lichttechnik und propagieren das bio-dynamische Licht. Nicht ganz so nebenbei, propagieren sie auch noch LED. Warum nicht? Schlicht und einfach: Passt nicht zusammen! Will man "biologische" Wirkungen auslösen, muss Licht mit einem gewissen Blauanteil ins Auge gehen. Beleuchtung wurde aber (siehe oben) so getrimmt, damit möglichst wenig ins Auge geht, und möglichst viel auf die zu beleuchtenden Objekte fällt. Legt man Bilder von der "bildschirmgerechten" Beleuchtung mit der zusammen, die in Experimenten angeblich oder wirklich positive Wirkungen ausgelöst haben sollen, sieht man, dass sie sich unterscheiden - wie Tag und Nacht , zumindest etwa.

Den konzeptionellen Unterschied erkennt man am besten, wenn man eine nach der alten Vorstellung erstellte Beleuchtung mit den neuen Vorstellungen vergleicht.

Wo liegt das Problem mit LED? Erstens sind 200 cd/m2 gar 1.000 cd/m2 weit weit von deren Leuchtdichte entfernt. Wäre die Höhe der Leuchtdichte der Grund der Blendung, müssten LED-Leuchten wie der Teufel blenden. Tun sie aber nicht, bestenfalls theoretisch, wenn ich die Werte messe und daraus Blendung ableite - rein theoretisch. Mit der Reflexblendung verhält es sich genauso. Nicht dass die Leuchtdichte so unwichtig wäre … Es gibt aber Wichtigeres. So blenden Helligkeitsmuster mehr als gleichmäßige Leuchtdichte. Und ob Reflexe stören oder nicht, hängt von der Größe des Reflexbildes ab.

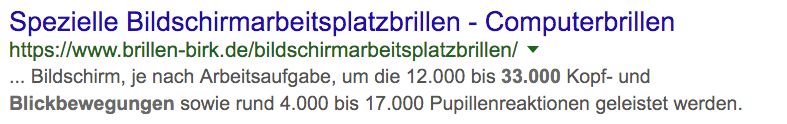

Man wird noch lange Zeit brauchen, bis die Trümmer der Vergangenheit beseitigt sind. Wer Zahlen in die Welt setzt, sollte sich den Titel dieses Blogs merken: Zahlen entfalten magische Kräfte. Ich weiß es aus eigener Arbeit - tippen Sie "33.000 Blickbewegungen" in einen Browser und gucken, was kommt. Die Zahlen sind von mir - aber von 1976! 40 Jahre später geistern sie durch die Landschaft, in der die Arbeit, die damals untersucht wurde, ausgestorben ist - glücklicherweise.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025