Posts in Category: Sicherheit

Alle Gebäude in Europa abbruchreif - Nicht nur Licht tut not

-

_

Bei der Suche nach LightingEurope, der Lobby der lichttechnischen Industrie, fand ich ein nagelneues Papier, das mir die Spucke wegbleiben ließ. Es heißt "Healthy Buildings for All - Put people’s health and well-being at the center of EU built environment". Die Initiative zielt auf die Gesundheit aller. Da muss man mitgehen. Die EU soll die Gesundheit und Wohlbefinden seiner Bürger in den Mittelpunkt der gebauten Umwelt stellen.

Die Initiative beruft sich auf die WHO - aka World Health Organisation. Diese, die WHO, schätzt "dass Menschen etwa 90% ihrer Zeit in Wohnhäusern und anderen Gebäuden verbringen und 26 Millionen europäische Kinder in ungesunden Wohnungen leben." Weiter heißt es: "Allein die schlechte Luft in Gebäuden bringt 120 000 Europäern vorzeitigen Tod und verursacht Schäden von 260 Billionen Euro. (Anmerkung: Billion in English ist mehrdeutig. Es können auch Milliarden sein.). Noch was: "97% aller europäischer Gebäude müssen saniert werden. Angemessene Energie-Effizienz, Luftqualität in Gebäuden, Human Centric Lighting (HCL) und Steuer- und Automatisierungssysteme für Akustik, Heizung werden die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern und mehr Produktivität bringen."

Deswegen rufen die Signatare die verantwortlichen EU Politiker auf, 10 Pakete an Vorschriften zu erlassen. Ich lasse mal die Pakete weg. Mich interessieren die Organisationen, die den Aufruf unterzeichnet haben. Was steckt dahinter, z.B. hinter eu.back? (Nicht "Au, Backe") Es ist die european building automation controls association bzw. die Stimme der Hersteller von allem, was einem sein Haus automatisieren kann. Diese stimme sagt, es muss alles überwacht werden. Was z.B.? CO2, Luftfeuchte, Temperatur, Tageslichtbeleuchtungsniveau, Luftpartikel, organische Schwebstoffe … Wer einmal in einem klimatisierten Büro gesessen hat, in dem gerade mal die Temperatur und die Luftfeuchte überwacht und geregelt wurden, wird blind den Aufruf unterschreiben, damit in seinem Haus oder in seiner Wohnung das Alles gemessen, überwacht und geregelt wird.

Vieles an Equipment dazu wird man von EPEE beziehen. EPEE steht für die Stimme der Heizung und Kühlungsindustrie. Für die Stimme der Belüftungsindustrie steht EVIA, noch so ein Signatar. Wenn man seinen Fußboden elektrisch heizen will, wird Kunde bei euha - Electric Underfloor Heating Alliance. Wofür die EUROVENT die Stimme erhebt, musste ich aus dem Internet lernen. Die hat etwas von allem, Heizung, Kühlung, Gefriertechnik, Belüftung … REHVA ist auch was Ähnliches. ehpa ist der Verband der Heizungspumpen.

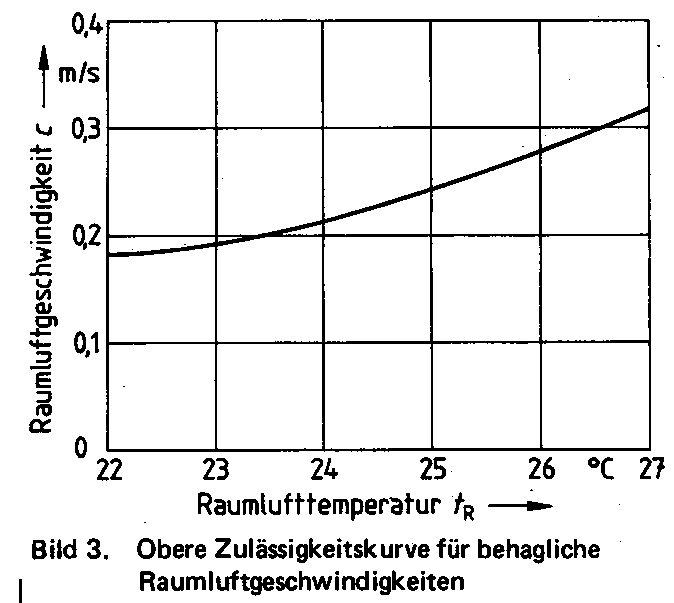

Die geforderten Vorschriften sollen dazu dienen, die jeweilige Messgröße zu erfassen, anzuzeigen und …? … den Unterschied zu den Zielwerten anzuzeigen. So weit, so gut. Wo stehen aber die Zielwerte und wer hat sie festgelegt? Wie es bei den einzelnen Verbänden läuft, weiß ich nicht. Aber ich weiß aus langjähriger Erfahrung, wie es z.B. mit dem Raumklima gelaufen ist: Wir hatten über 5 Jahre die Zufriedenheit der Menschen im Büro mit dem Klima erforscht und festgestellt, dass ihnen die trockene Luft im Winter zusetzt. Ganz hilfreich dabei wirkt der Luftzug, den Menschen ablehnen, wenn er gerade mal messbar ist, also etwa 0,05 m/s beträgt. Das ist, was man mit empfindlichen Geräten gerade mal messen kann.

Der seinerzeit in der Norm DIN 1946 als noch akzeptabel geltende Wert war 0,1 m/s. Er stammte aus arbeitswissenschaftlicher Literatur. Dieser wurde geändert, nachdem wir unsere Werte publiziert hatten. Und das Ergebnis? Das sehen Sie nebenan. Der neue Wert ist mindestens doppelt so hoch oder ca. vier Mal so hoch wie der Luftzug, der Beschwerden hervorruft. Wie kommt das? Das ist ein Geheimnis der Normung, allerdings gut bekannt. DIN 1946 wurde nicht von DIN erstellt, sondern vom VDI. Und VDI-Regeln werden von Experten aufgestellt, die vom Fach sind. Ergo, von den Industrieverbänden abgestellt. Die Gremien, die DIN-Normen erstellen, müssen hingegen die interessierten Kreise möglichst gut abbilden. Weniger vornehm ausgedrückt, VDI-Regeln werden von Vereinsmitgliedern Deutscher Ingenieure ziemlich frei von der Leber weg aufgestellt. (Wer es aus offizieller Quelle erfahren möchte, kann den KAN-Brief 2/10 lesen, hier)

Allerdings haben wir noch Glück, dass unsere Verbände nicht völlig abgehoben vom gemeinen Volk agieren. Wegen der gleichen Festlegung, Luftzug in Arbeitsräumen, hatte ich anläßlich der Erstellung einer internationalen Norm vom US-amerikanischen Herstellerverband diese Stellungnahme bekommen: "Der Wert von 0,1 m/s ist zu niedrig angesetzt. Menschen akzeptieren bis 1,0 m/s. Wir haben den Wert von 0,5 m/s festgelegt, weil sonst das Papier von den Tischen fliegt." Ich fürchte, dass die jetzt wieder höher gehen, weil es kein Papier mehr im Büro gibt.

Was wurde aus den ebenfalls von uns dokumentierten Beschwerden über die trockene Luft? Die lösten die Berufsgenossenschaften einfach in der Luft auf. Nachdem diese über Jahrzehnte bestimmte Werte gefordert hatten (s. ZH1/535 oder ZH1/618, 50% empfehlenswert, 30% bis 65% zulässig), ist die Luftfeuchte heute einfach bedeutungslos. Sie haben dafür gesorgt, dass auch die zuständige Arbeitsstättenrichtlinie nichts mehr zur Luftfeuchte sagt.

Allerdings sind die Berufsgenossenschaften bestenfalls Waisenkinder gegenüber denen, die den "Lärm im Büro" wegdiskutiert haben. Wenn man alle Publikationen zum Lärm im Büro zusammenträgt, kommt eine Menge Papier zusammen, die eine ganze Kamelkarawane zum Transport benötigt. Was ist das letzte Wort unseres Arbeitsschutzes dazu? Hier das Zitat: "(2) Während der Ausübung von Tätigkeiten der Tätigkeitskategorie II darf ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) nicht überschritten werden." Was sind aber Tätigkeiten der Tätigkeitskategorie II? Offiziell das: "Tätigkeitskategorie II – mittlere Konzentration oder mittlere Sprachverständlichkeit: Tätigkeiten, die eine mittlere bzw. nicht andauernd hohe Konzentration oder gutes Verstehen gesprochener Sprache bedingen, … das heißt wiederkehrende ähnliche und leicht zu bearbeitende Aufgaben, das Treffen von Entscheidungen geringerer Tragweite (in der Regel ohne Zeitdruck) … Beispiele für Tätigkeiten und Handlungen … Sachbearbeitung im Büro". Der zitierte Text stammt aus ASR A3.7 Lärm, erlassen vom ASTA - Ausschuss für Arbeitsstätten. Langsam zum Mitschreiben: Der deutsche Sachbearbeiter hat ähnliche und leicht zu bearbeitende Aufgaben und arbeitet in der Regel ohne Zeitdruck. Er muss nicht alles verstehen, was sein Kunde oder Chef zu ihm sagt, die beiden müssen auch nicht unbedingt alles verstehen, was der Sachbearbeiter sagt. Wenn Sie wissen wollen, was ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) bedeutet, müssen Sie zu einem größeren Bahnhof gehen und dort 8 Stunden auf dem Bahnsteig verbringen. Danach wissen Sie, was 70 dB(A) aus Ihnen machen. Das Diagramm rechts stammt aus einem echten Bahnhof, den die Leute als zu laut empfunden hatten. Dem deutschen Sachbearbeiter ist er nicht zu laut. Jedenfalls laut Arbeitsminister.

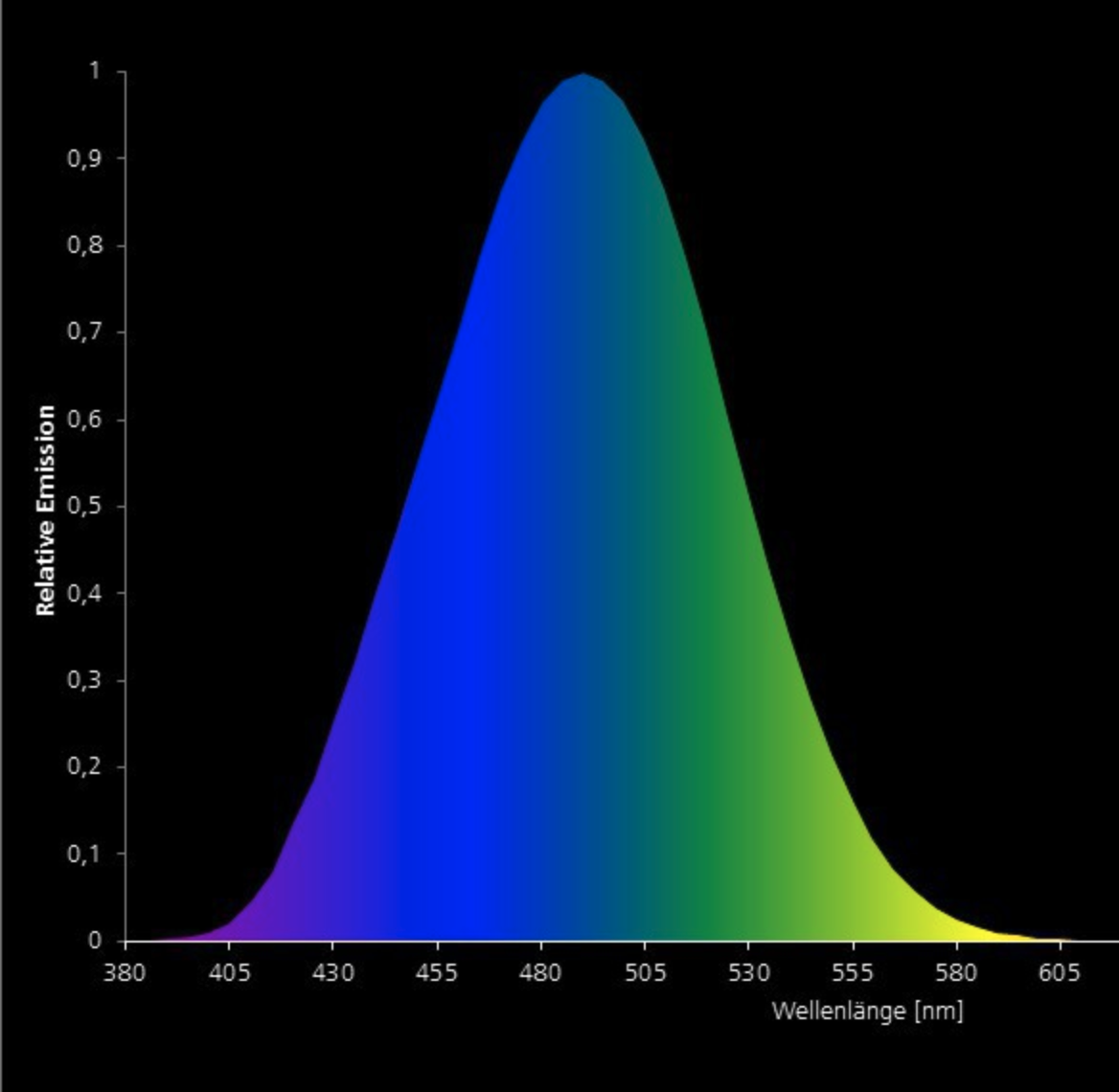

Was macht eigentlich LightingEurope in der Gesellschaft der Heizer und Lüfter, die 97% aller Gebäude abreißen oder sanieren wollen, damit danach alles kontrolliert und nach ihren Wünschen geregelt wird? Es sagt: "Ein gesundes Gebäude zeichnet sich durch eine Beleuchtung aus, deren Design sich nach den Bedürfnissen ihrer Insassen richtet und eine genügende Tageslichtversorgung sowie Ausblick bietet." Darüber wird man nicht meckern können. Einzig störend ist, dass zu einer Gebäudequalität unbedingt human-centric lighting gehören soll. Ob alle Signatarverbände wissen, was das ist? Einem nicht von der Hand zu weisenden Gerücht zufolge hat sich der Auftraggeber der Idee, ZVEI aka Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie, von dem Konzept leise verabschiedet und will statt dessen "value of light" fördern. Was die auch alles damit erreichen wollen, der Zielwert für eine Beleuchtung ist mindestens 250 melanopische Lux vertikal - morgens bis 19:00 Uhr. Was dies bedeutet, hatte ich bereits vorgerechnet (hier). Man müsste im Büro die vorhandene Beleuchtung etwa vervierfachen. Abends müssen die melanopischen Luxe gedimmt werden auf maximal 10. Was dies bedeutet, muss ich nicht vorrechnen. Sie können es einfach ausprobieren.

Wenn sich jemand durch den Aufruf der Industrieverbände angezogen fühlt, sollte sich schön warm anziehen. Sie kochen ihr eigenes Süppchen und bitten die EU zum Öffnen der Kassen, damit das Geschäft nach ihrem Wunsch läuft. Wenn Sie hoffen, dass bei Risiken und Nebenwirkungen Ihnen ggf. Ihre BG oder der Arbeitsminister hilft, lesen Sie nochmal, was zu Luftfeuchte und Lärm im Büro oben steht. Ein letztes Wort noch zu der Angabe von 90%. Die Zahl besagt, dass sich Menschen etwa 90% ihrer Zeit in Gebäuden aufhalten. Daraus rechnete Jan Denneman schlappe 5 Milliarden Menschen aus, die HCL bräuchten (hier), weil sie sich eben nur in Gebäuden aufhalten. Denneman war Chef von LightingEurope. Jetzt ist er Chef von Good Light Group. Er will sogar 2000 - 5000 lx für alle. Nichts kann das Geschäft des Gewerks Heizen und Kühlen besser boostern als das. Die Wärme muss ins Freie, auch wenn Menschen nicht dorthin wollen.

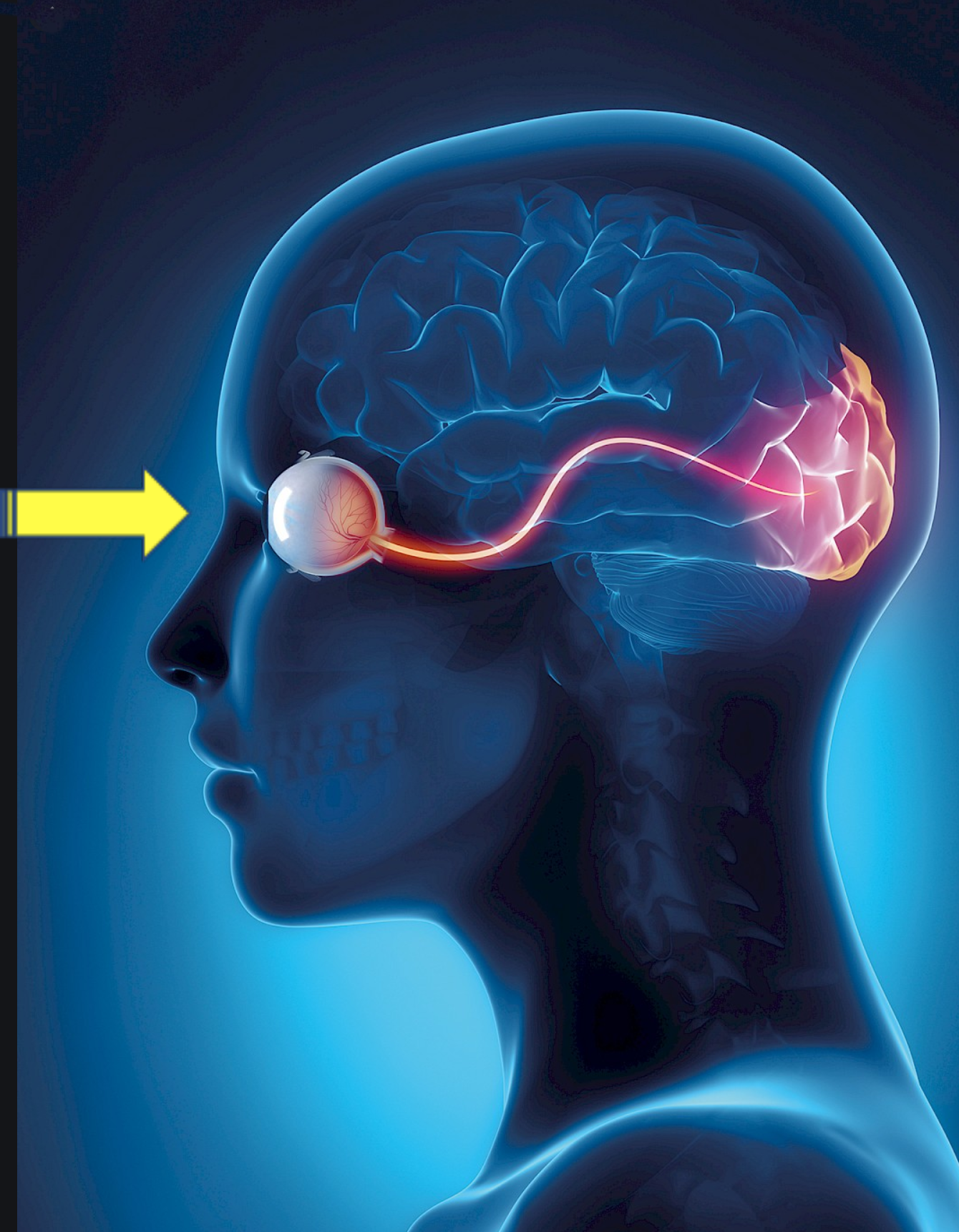

Irgendwie nicht schlüssig erklärt: Wie melanopisch wirkt denn Licht?

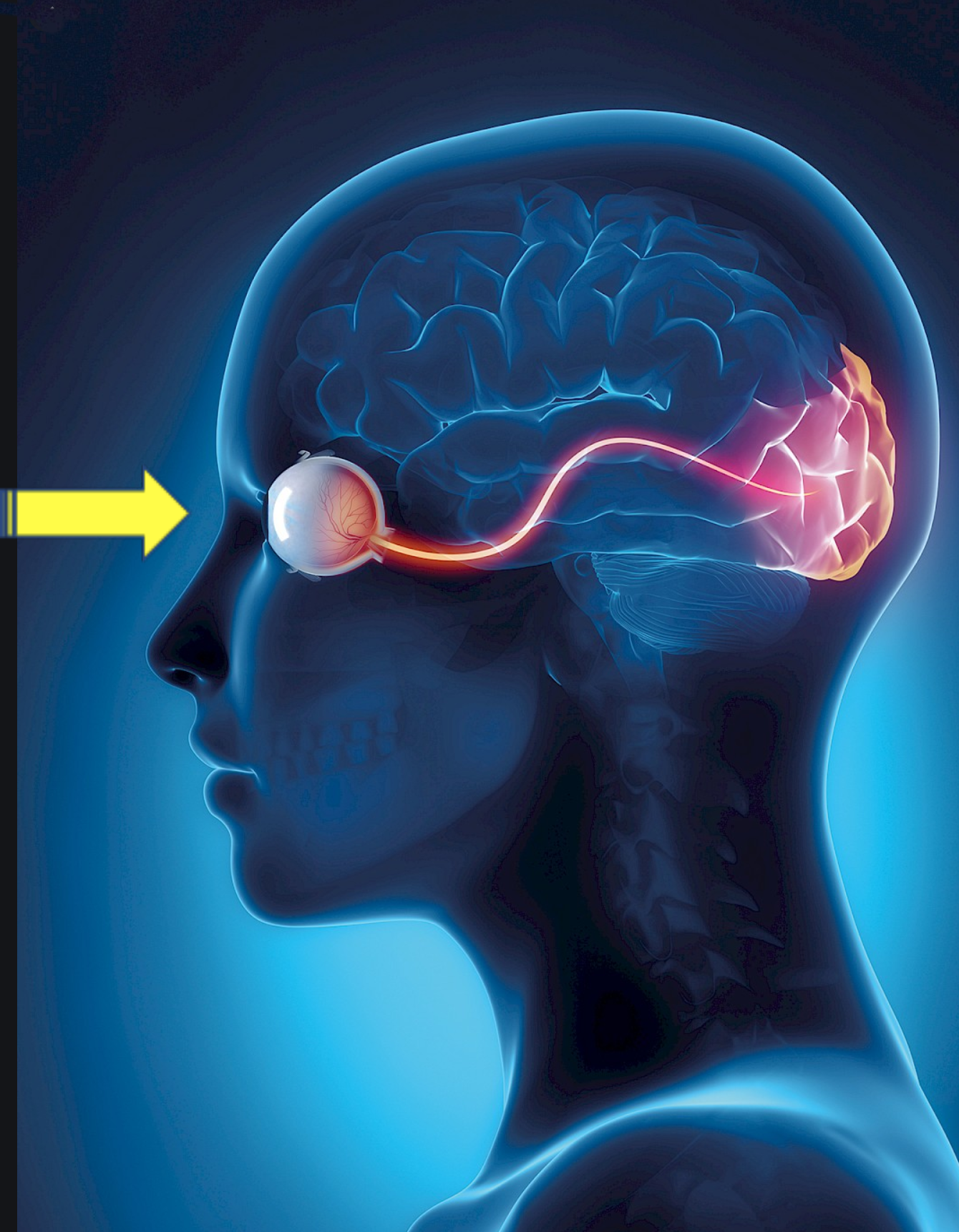

Den obigen Text habe ich aus dem Lichtlexikon kopiert. Es könnte sein, dass er bald verschwindet. Ich verstehe nicht ganz, was dieser Text da bedeutet: "Visuelle und die in der DIN SPEC 5031-100 beschriebenen melanopischen Lichtwirkungen beruhen zwar beide auf Lichtreizen; die melanopischen Wirkungen werden in der o.g. DIN SPEC jedoch aufgrund unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeiten, unterschiedlicher Nervenpfade für die Weiterleitung der durch Licht ausgelösten Signale sowie grundsätzlich unterschiedlicher Wirkungen gesondert behandelt." Hat sich da was geändert? Vielleicht! Denn es heißt weiter: "Bekannt ist auch, dass die Fotorezeptoren im Auge, die für visuelle Wirkungen verantwortlich sind, ebenfalls zu nicht-visuellen Wirkungen beitragen." Das ist ziemlich neu. Etwa 3 Jahre alt.

Wenn Fotorezeptoren zu nicht-visuellen Wirkungen beitragen, sind die immer noch nicht-visuell? Langsam zum Mitschreiben: Nicht-visuelle Wirkungen heißen so, weil sie nichts mit visuellen zu tun haben. Wenn sie es doch haben, dann können sie nicht nicht-visuell bezeichnet werden. Visuell werden sie aber auch nicht bezeichnet. Also was? Quasi-nicht-visuell?

Ich kämpfe derzeit mit einer Ladung internationaler Experten, die aus der gesamten Masse an Informationen etwas ableiten wollen, was der Lichtindustrie dienen kann, aber zu lange Zeit von dieser nicht beachtet wurde. Es ist ja nicht so, dass erst im Jahre 2001 den Leuten wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das Licht nicht nur dem Sehen dient, besser gesagt, der Kamerafunktion des Auges. Diese besteht darin, dass das Auge ein Bild aus der Umwelt macht. So gut es kann. Was danach passiert, weiß man nicht so genau. Z.B. regt man sich sehr unterschiedlich über das Gesehene auf. Haben Sie schon mal rot gesehen? Visuell oder nicht-visuell? Eine wunderbare Landschaft erregt oder beruhigt einen. Wenn der gute Mensch nach einer Operation im Bett liegt, heilen seine Wunden viel schneller, wenn er in einen blühenden Garten guckt als wenn er eine Brandmauer betrachtet. Ist so etwas eine visuelle Wirkung oder eher unvisuell?

Egal, völlig uninteressant für Experten. Denn mit einer schönen Aussicht Leute zu heilen, bringt nichts ein. Nicht mal dem Krankenhaus. Denn die Patienten können nach der halben Zeit geheilt sein und halb so viele Schmerzpillen schlucken. Also weniger Umsatz. Was ist aber mit psychologischen Farbwirkungen? Menschen aus Wüstengegenden denken an etwas Anderes, wenn sie gelb sehen als Leute, die in blühenden Landschaften aufgewachsen sind. Ist die Wirkung nu visuell oder …? Die ist halt nicht melanopisch.

Ist melanopisch gleich nicht-visuell oder umgekehrt? Mir ist das seit Langem klar. Dazu haben mir die internationalen Experten jedoch geschrieben, in der Lichtforschung sei das Melanopische interessant. Alles andere wäre zwar auch wichtig, aber man kann sich ja nicht verzetteln. Also, es gibt Lichtwirkungen, die garantiert nicht photopisch sind. Aber muss man gleich alle angehen? Lassen wir doch sich die Photobiologen damit herumschlagen. Gut, jeder kann nach eigener Fasson selig werden. Aber warum ist denn das Melanopische so wichtig? Weil es die Körperrhythmen steuert, sagen die Experten. Kann sein.

Welche Rhythmen nennt denn der menschliche Körper sein eigen? Ich kenne ultradiane, circadiane, circannuale Rhythmen. Wie werden die durch Licht gesteuert? Ultradian ist sehr kurzfristig, 30 Minuten bis 4 Stunden. Das ist nicht so interessant für Lichtexperten. Was ist mit circannualen Rhythmen? Zu sehr langfristig. Zu viel Arbeit. Bleiben wir doch bei circadianen. Das ist äußerst wichtig. Warum? Etwa weil es melanopisch ist?

Wenn sich die Herrschaften auf ihr Metier beschränken täten, wäre ich noch gnädig. Sie haben aber meinem internationalen Normenausschuss offiziell geschrieben, er darf sich keine Meinung aufgrund der medizinischen Literatur bilden. Die Abstimmung über einen anstehenden Bericht müsse sofort gestoppt werden. Das wurde sogar offiziell beantragt. Eine führende Expertin aus Kanada schrieb sogar: "Ensure that the document does not encroach on the work of others". Auf Deutsch, misch dich nicht in anderer Leute Angelegenheiten ein. Nette Vorstellung - man sucht aus Forschungsergebnissen von Medizinern und Biologen etwas aus, was nutzbringend verwertet werden könnte, und verbietet allen anderen, dasselbe für ihr Fach zu tun. Vor allem müssen sie das Thema akzeptieren, das sich die Lichttechniker vorgenommen haben. Aber dann nichts tun. Auf keinen Fall!

Warum sollen aber andere einem nicht in die Karten gucken? Der unwissenschaftliche Name für die Ursache nennt sich science faction. Er setzt sich zusammen aus science wie Wissenschaft und faction, also Fakten verwursteln. Dazu nimmt man eine oder mehrere unumstößliche Fakten. Z.B. dass es heller wird, je mehr Licht in einem Raum ist. Oder dass ein Versuch ergeben hätte, dass Sekretärinnen in hellen Büros besser tippen als in der Dunkelheit. Diese Fakten müssen keineswegs konstruiert oder erfunden sein. Man kann sie zudem nicht widerlegen.

Danach nimmt man diese Fakten und mischt sie mit Plausiblem. So ist z.B. die berühmteste Kurve entstanden, die die Beziehung von Beleuchtungsstärke und Leistung "nachweist". Jetzt kommen die wahren Künstler der empirischen Forschung zum Einsatz. Der häufigste von ihnen ist der "P-Hacker". P-hacking ist, was die meisten Forscher betreiben. Sie wollen signifikante Ergebnisse vorweisen. "P" steht für den p-Wert für die statistische Signifikanz. Man führt eine Reihe von Versuchen durch und sucht sich die passenden Ergebnisse aus. So kann man z.B. nachweisen, dass zwischen dem Käseverzehr und Strangulieren durch Bettlaken eine signifikante Beziehung existiert. Wer so etwas für absurd hält, muss in ein neues Dokument gucken, das eine große Zahl von Experten der Arbeitsmedizin als Leitlinie für Nacht und Schichtarbeit herausgearbeitet hat (hier). Dort steht z.B. zu lesen: "Eine Querschnittstudie (n=430) von Violanti et al. (2012) kommt zu dem Ergebnis (99), dass das Verletzungsrisiko bei Polizisten und Polizistinnen in der Nachtschicht 1,7-mal höher ist als die Verletzungsgefahr in der Tagschicht (IRR 1,72; 95%KI 1,26–2,36, p>0,001) …" Ob die Polizist:innen nachts die Brötchen anders schmieren als tagsüber? Die Methode heißt übrigens auch Signifikanzwahn. Und p>0,001 der Gipfel der Signifikanz. Eine unschlagbare Irrtumswahrscheinlichkeit unter 1 Promille!

Danach folgt HARKing. Das ist die Formulierung von Hypothesen nachdem man die Ergebnisse kennt. Eine wunderbare Story dazu und zu melanopischen Wirkungen führen wir seit 2009, als in Hamburg Vorschulkinder durch Blaulicht plötzlich intelligenter oder ruhiger wurden, je nach Wunsch und immer auf Knopfdruck (hier und da und dort). Die Ergebnisse haben es mittlerweile nicht nur in die wissenschaftliche Literatur geschafft, sondern auch in populär-wissenschaftliche Fernsehsendungen (hier).

Die Meister des HARKing sind aber solche, die sich in SHARKing auskennen. Das ist das Entfernen einer Hypothese, nachdem man weiß, dass kein positives Ergebnis (also nach p-hacking) herausgekommen ist. Die Hypothese verschwindet ganz leise. Und niemand merkt es, weil niemand ihr nachweint. Es soll sogar ein komplettes Projekt so verschwunden sein. Es hieß Placar und sollte dazu dienen, Lampen zu entwickeln, die die melanopische Wirkung unterstützen täten. Das Projekt wurde von den Größten der Branche initiiert, vom Forschungsminister finanziert und ist… unauffindbar! Da die Geschichte dieses Projekts wirklich einmalig ist, habe ich ihr einen eigenen Beitrag gewidmet (hier).

Last not least, die Krönung des Ganzen: Man ignoriert alles, was einem nicht passt und lädt zu Kongressen u.ä. nur solche Leute ein, die Passendes ermittelt haben wollen. Sie müssen nicht einmal lügen. Alle lichttechnischen Kongresse, die ich besucht hatte, waren in etwa so zusammengestellt worden. Bei Kongressen, deren Entstehungshintergrund ich nicht kenne aber abschätzen kann, war das ebenso. Auch viele "Fachzeitschriften" stellen ihre Beiträge nicht viel anders zusammen.

Hinsichtlich "melanopischer" Wirkungen des Lichts kommen all die oben angeführten Artefakte zusammen. Man schneidet aus einer großen Gesamtheit (biologische Wirkungen der Strahlung) ein Stück heraus (nur Licht, was anderes ist uninteressant). Aus den biologischen Wirkungen des Lichts schneidet man die nicht-visuellen heraus und bezeichnet sie als interessant. Aus den nicht-visuellen Wirkungen schneidet man die circadianen heraus (melanopische Wirkungen). Diese erklärt man zu wichtigsten biologischen Rhythmen, ohne weitere je untersucht zu haben. Danach folgt je nach Wunsch P-Hacking, HARKing und SHARKing. Wenn das alles nicht reicht, kommt die elegante Auswahl von passenden Beiträgen. Anschließend veröffentlicht man das Ganze stolz als Stand der Wissenschaft.

All dies wird nie an das "Werk" des großen Meisters Cyril Burt reichen, der aufgrund seiner Forschung sogar geadelt wurde, also Sir Cyril. Er hatte nachgewiesen, dass Doofe nur doofe Kinder hervorbrächten. Sir Cyril war einsame Spitze der Vererbungsforschung und hatte den Nachweis erbracht, was für alle Rassisten eine Selbstverständlichkeit ist. Kernstück des Burt-Erbes war eine Untersuchung aus dem Jahre 1961 über »IQ-Differenzen in verschiedenen sozialen Schichten«. Als er 1971 plötzlich verstarb, entdeckte man in seinem Nachlass, dass die meisten Ergebnisse erfunden waren. Die Zwillinge, deren Schicksale er erforscht hatte, hatten selten existiert. Und Artikel, die seine Ergebnisse bestätigten, hatte der große Meister selbst unter Pseudonymen geschrieben. (mehr z.B. hier) Immerhin begründete Burt die pädagogische Psychologie in Großbritannien. Seine Forschungen und Überzeugungen flossen in die Schulstruktur Englands ein (Zuweisung zu Sonderschulen, Eleven-Plus testing program).

Nachtrag: Eins habe ich vergessen. Die circadianen Rhythmen des Menschen werden nach der Weisheit derer Entdecker, z.B. Aschoff, nicht nur durch Licht und sonstige physikalische Ereignisse (z.B. Wärme) gesteuert, sondern auch durch sog. soziale Zeitgeber. Deren Wirkung bleibt auch nicht auf die circadiane Steuerung beschränkt, sondern soziale Zeitgeber wirken sich u.a. durch Feiertage wie Weihnachten oder Ostern auch auf Jahresrhythmen aus. Aber ich muss mich klein machen. Sonst kommt da einer und sagt "Stör mich nicht mit Informationen und Fakten. Ich muss Entscheidungen treffen. Ist melanopisch Nu wichtig oder nicht? Keine Ahnung. Aber so werden wir das bestimmt nie erfahren. So nicht!

Wie man Schlafstörungen durch gutes Licht vermeidet

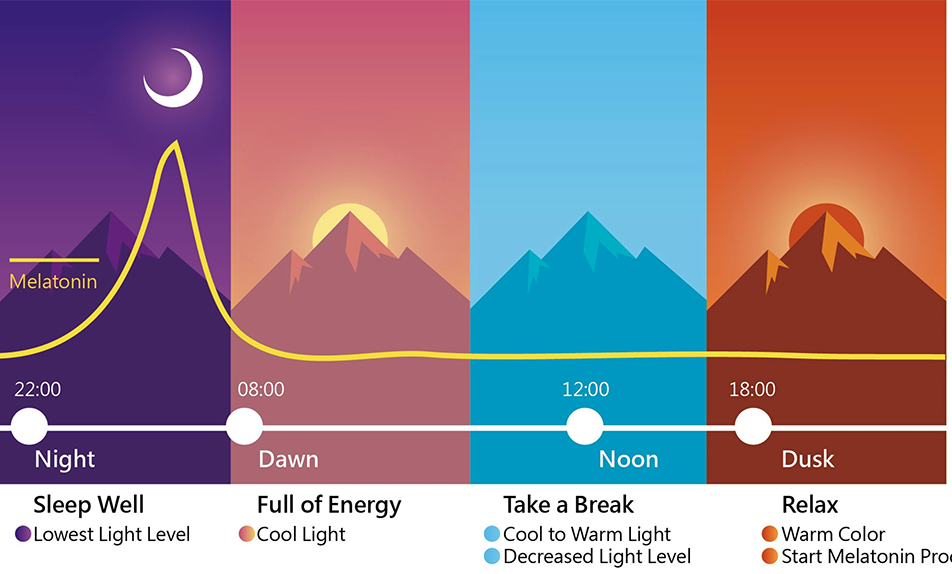

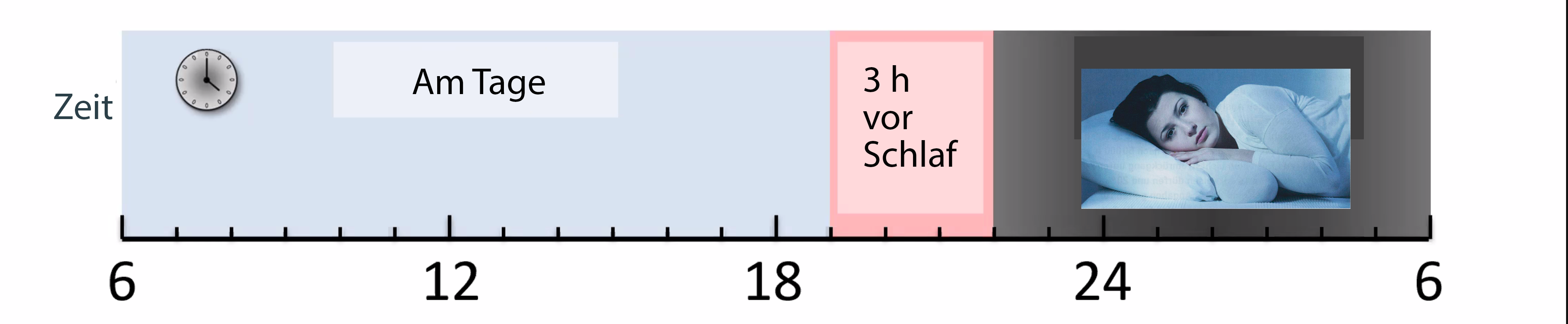

Neulich hatte ich dargestellt, woher manche Schlafstörungen kommen, die man einfach durch Schäfchenzählen nicht los wird. Wenn man den Verdacht hat, dass diese durch Licht entstehen könnten, kann man sich unterschiedliche Abhilfen ausdenken. Das obige Bild zeigt, wie sich Chronobiologen die ideale Nutzung des Lichts vorstellen. Tagsüber soll es möglichst sehr hell sein. Bis etwa drei Stunden vor der Bettzeit soll es sehr wenig Licht geben, dass einen wach hält. Danach soll man möglichst ohne Licht auskommen. Naturgemäß kann sich niemand sklavisch an ein solches Regime halten. Es lohnt sich aber, sich dem zu nähern.

Tagsüber

Möglichst viel Licht, am besten draußen! Wenn Sie glauben, in Ihrem Büro ist es "zu hell", werden Sie wahrscheinlich geblendet. Es gibt keine Büros, die morgens zu hell sind. Es sie denn, sie sitzen an einem Ostfenster. Die elektrische Beleuchtung erzeugt gemessen an Ihrem Lichtbedarf eher ein funzliges Licht. Vielleicht angemessen, wenn man nach einer Partynacht lieber etwas Schlaf nötig hätte. Aber genügend für einen fröhlichen Tagesanfang nicht.

- Circadian wirksames Licht ist eine Frage der Dosis. Man bekommt an einem schönen Vormittag draußen in einer Viertelstunde echt "vitalisierende" Impulse, für die man drinnen 35 Stunden braucht.

- Wichtig ist "Timing", als der Zeitraum, an dem man sich dem Licht aussetzt. Dafür hilft Ihnen weder Ihr Arzt noch der Apotheker. Die Wirkung erfolgt nach Ihrer persönlichen "Körperzeit". Und das wissen nur Sie.

- Andere Aktivitäten unterstützen die Wirkung. Also denken Sie über die Verteilung der Arbeit über den Tag nach.

Abends

Möglichst wenig Licht mit circadianer Wirkung. Also wärmeres Licht als tagsüber. Und möglichst auf Sehobjekte und nicht ins Auge.

- Wärmeres Licht in Maßen

- Bildschirme, Smartphones u.ä. auf "Abend" umstellen (notfalls ins Betriebssystem gucken, wie man das macht)

- Notfalls Brille mit Filter aufsetzen (die gibt es sogar zu kaufen)

- Anregende Aktivitäten möglichst vermeiden oder zeitlich vorziehen.

Nachts

Möglichst wenig Licht verwenden. Der Körper braucht die Dunkelheit, so wie er morgens das Helle liebt. Wann es "Nachts" ist, bestimmt auch Ihr Körper. Es kommt wieder auf Ihre persönliche "Körperzeit" an.

- Licht verwenden nur wenn nötig

- Fernsehen möglichst vermeiden

- Möglichst keine anregenden Aktivitäten

![]()

Tiefere Erkenntnisse - Ein Wort zur zylindrischen Beleuchtungsstärke

Der Mensch muss in die Lage versetzt werden, das zu verstehen, was ihm aufgetragen wird. Ansonsten darf ihm nichts aufgetragen werden. So will es das Gesetz. Der Grundsatz ultra posse nemo obligatur lautet auf Deutsch Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet. Man kann das auch anders ausdrücken, bleibt aber gleich: Ad impossibilia nemo tenetur oder Zu Unmöglichem kann keiner gezwungen werden. Es geht um den deutschen Arbeitgeber, der bei der Beleuchtung aller seiner Arbeitsstätten die "zylindrische" Beleuchtungsstärke realisieren muss. Da er diese Aufgabe gerne einem Lichtplaner delegiert, muss dieser das anstelle des Herrn. Diejenigen Lichtplaner, bei denen die zylindrische Beleuchtungsstärke zum Alltag gehört, können hier aufhören zu lesen.

Der Mensch muss in die Lage versetzt werden, das zu verstehen, was ihm aufgetragen wird. Ansonsten darf ihm nichts aufgetragen werden. So will es das Gesetz. Der Grundsatz ultra posse nemo obligatur lautet auf Deutsch Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet. Man kann das auch anders ausdrücken, bleibt aber gleich: Ad impossibilia nemo tenetur oder Zu Unmöglichem kann keiner gezwungen werden. Es geht um den deutschen Arbeitgeber, der bei der Beleuchtung aller seiner Arbeitsstätten die "zylindrische" Beleuchtungsstärke realisieren muss. Da er diese Aufgabe gerne einem Lichtplaner delegiert, muss dieser das anstelle des Herrn. Diejenigen Lichtplaner, bei denen die zylindrische Beleuchtungsstärke zum Alltag gehört, können hier aufhören zu lesen.

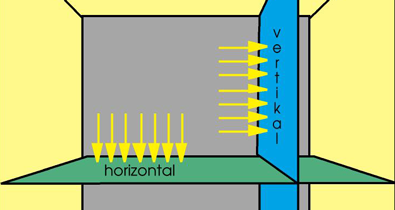

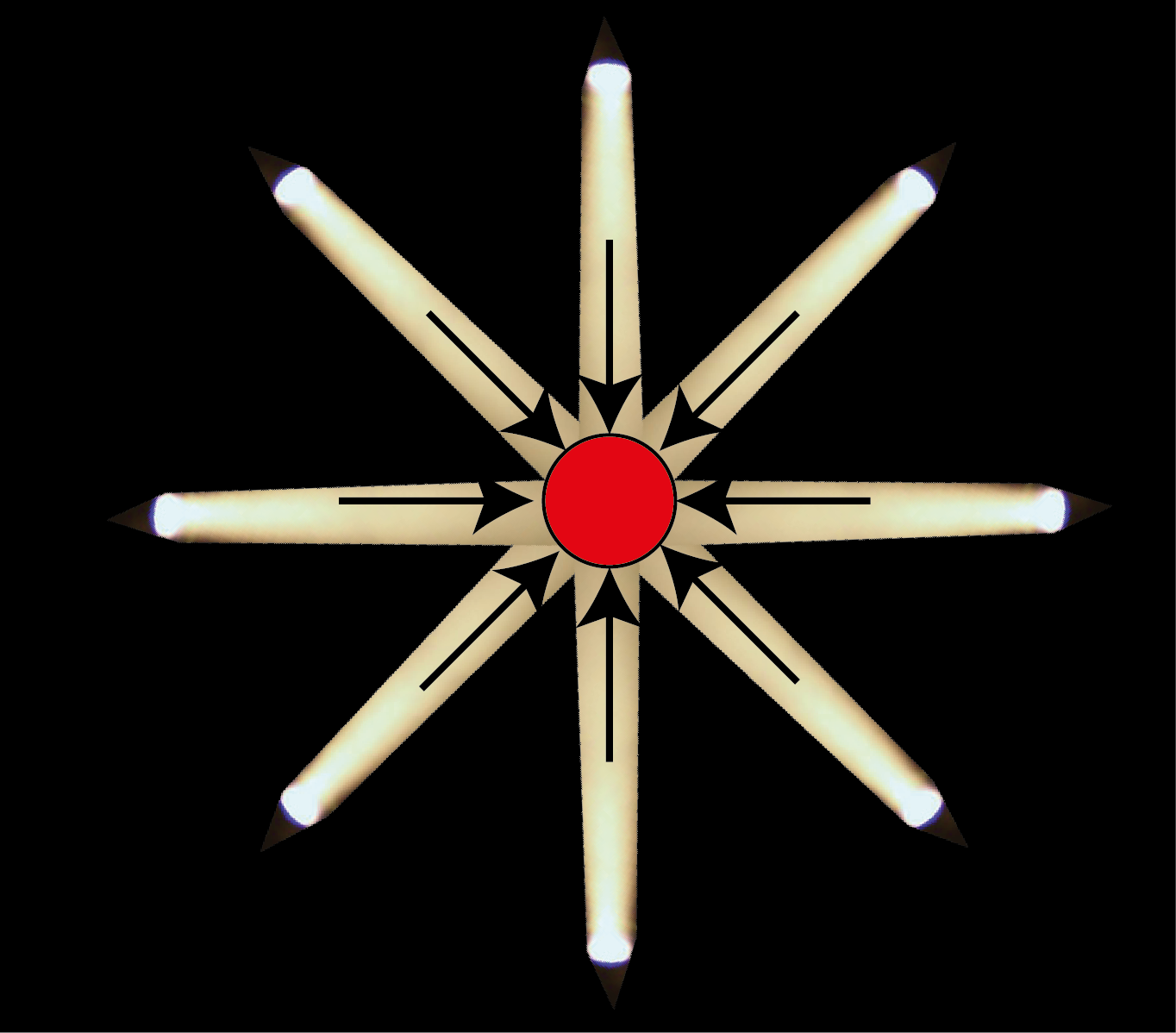

Für die paar anderen schreibe ich diese Erklärung zum Thema. Für 99,99% der Weltgeschichte war die am weitesten rechts abgebildete Beleuchtungsstärke das Maß aller Tage. Die nennt sich halbsphärisch - und entspricht dem Himmel ohne Sonne. Früher hatte sie naturgemäß keinen Namen. Und es gab nur eine Norm, die das Licht regelte, der Gang des Tages. So etwas ist in unserem technischen Zeitalter einfach out.

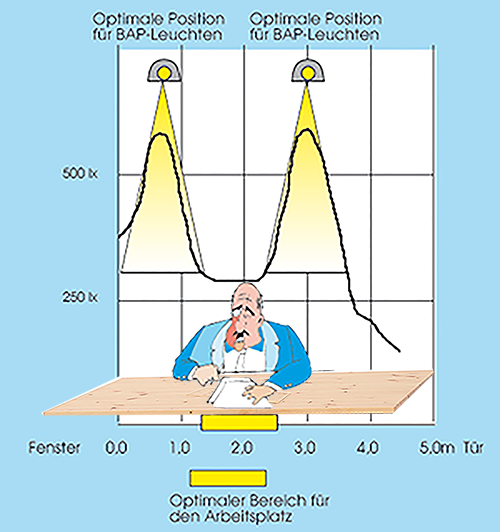

Die B-Stärke wurde und wird hauptsächlich horizontal gemessen und hört auf den Namen Eh. Seitdem die Lichttechnik auf dem Gesundheitstrip wandelt, ist Eh erst einmal out. Man redet nur noch von vertikal B-Stärke Ev. Die ist gesund und deswegen hat jeder Arbeitnehmer ein Recht darauf (hier). Da aber gesundes Licht nicht reicht, muss man noch mehr tun: "Voraussetzung für eine gute visuelle Kommunikation und Erkennung von Objekten in einem Raum ist, dass das Raumvolumen, in dem sich Personen bewegen oder arbeiten, beleuchtet sein muss. Dies wird durch die Bereitstellung einer angemessenen mittleren zylindrischen Beleuchtungsstärke, Ēz, im Raum erfüllt." So steht es in der jüngsten Beleuchtungsnorm, die gerade gedruckt wird. Und der Erfüllungsgehilfe ist der Lichtplaner.

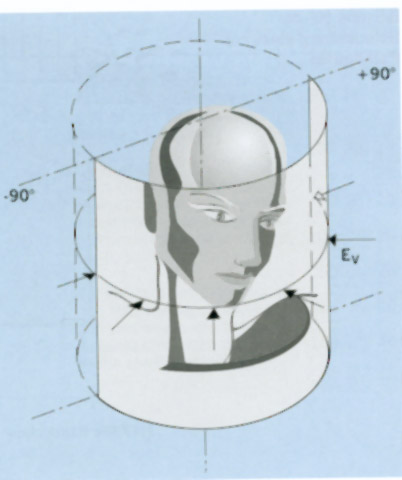

Wer so verpflichtet wird, alle Räume, in denen sich Menschen visuell kommunizieren wollen, mit etwas zu füllen, muss zunächst wissen, was das ist. Danach muss er in die Lage versetzt werden, die Füllung bereitzustellen. Erst zu der Größe zylindrische Beleuchtungsstärke EZ. Wie das Bild zeigt, zählen dazu alle einfallenden Lichtstrahlen, aus welcher Richtung sie auch kommen mögen. Hauptsache, sie fliegen waagrecht. Nachdem die Strahlen, die sich alle auf den Zylinder richten, so gemittelt worden sind, mittelt man noch einmal über den ganzen Raum, und fertig ist Ēz.

Das ist das Konzept. Da sich lange Zeit niemand darum kümmerte, kümmerte es auch keinen allzu sehr, dass es falsch kommuniziert wurde. Das ansprechende Bild aus dem Fundus einer großen Firma zeigt erstens nicht die zylindrische Beleuchtungsstärke, sondern die halb-zylindrische. Zweitens kaschierte das Bild den Mangel des Konzepts. Es kann nämlich nicht funktionieren.

Die halb-zylindrische Beleuchtungsstärke, wie sie in dem unteren Bild dargestellt wird, entspricht etwa dem, was ein Beleuchter tut. Er richtet seine Lichter in die Richtung des Objekts. Ist dieses nicht ein Blatt plattes Papier sondern ein Gesicht, macht die Anordnung im Kreis Sinn. Nur die Lichteinfallsrichtung waagrecht ist nicht so günstig. Sei's drum.

Was macht man eigentlich, wenn an einem Ort die Ez nicht hoch genug ist? Man kann sie auf unterschiedlichste Art erhöhen. Zum Beispiel durch mehr Licht von der Gegenseite. Was ergibt das für ein beleuchtetes Gesicht? Nichts außer Blendung. Man kann auch von der Seite mehr beleuchten. Macht auch mal Sinn, aber nicht immer. Je nachdem von welcher Seite man mehr nimmt, fällt der Schatten der Nase auf die andere

Was macht man eigentlich, wenn an einem Ort die Ez nicht hoch genug ist? Man kann sie auf unterschiedlichste Art erhöhen. Zum Beispiel durch mehr Licht von der Gegenseite. Was ergibt das für ein beleuchtetes Gesicht? Nichts außer Blendung. Man kann auch von der Seite mehr beleuchten. Macht auch mal Sinn, aber nicht immer. Je nachdem von welcher Seite man mehr nimmt, fällt der Schatten der Nase auf die andere Seite. Also von vorne? Fertig ist das Mondgesicht.

Seite. Also von vorne? Fertig ist das Mondgesicht.

Muss man das an jedem Punkt dem Raums machen? Nein, aber man weiß ja nicht wo einer steht und aus welcher Richtung er das Gesicht des anderen sehen möchte. Dafür hat die Lichttechnik immer patente Lösungen. Z.B. wenn man nicht weiß, wo sich die Sehaufgabe befindet, beleuchtet man alles. Nannte sich Allgemeinbeleuchtung und war etwa so intelligent wie den ganzen Raum mit Stühlen vollzustellen, wenn man nicht weiß, wo einer sitzen soll. Na, ja, überall sitzen geht nicht, weil das Licht, das beleuchten soll, auch blendet.

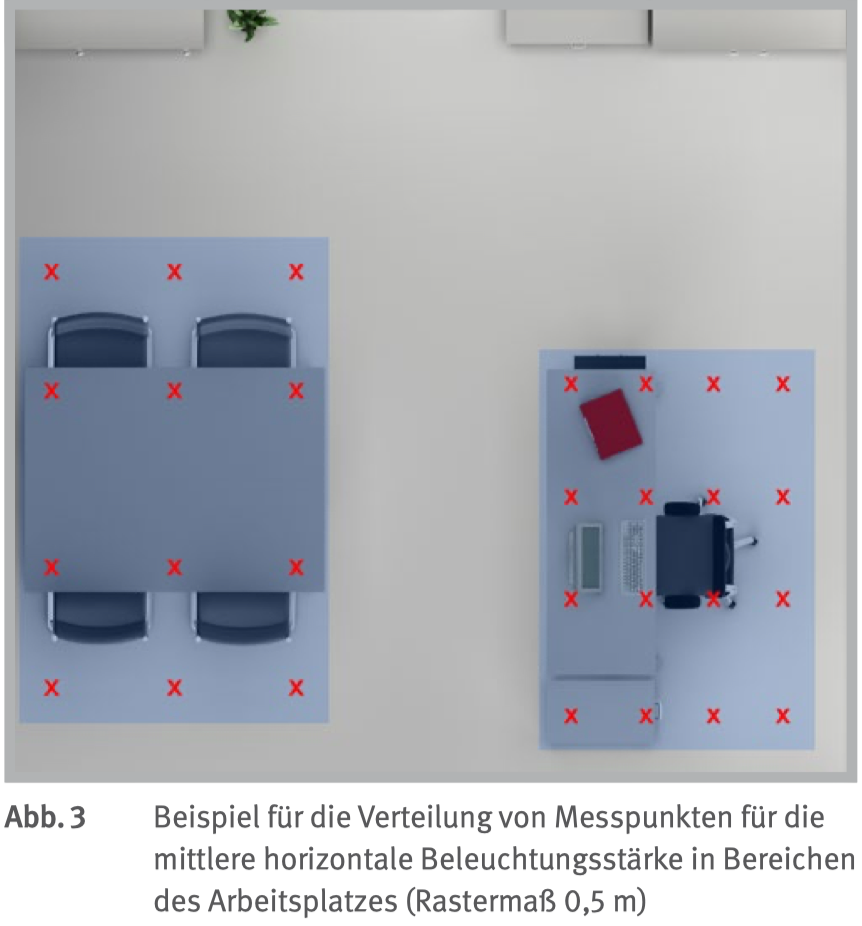

So dumm kann doch kein Planer sein? Oder? Ganz sicher nicht. Dumm ist nur die Vorgabe. Nehmen wir z.B. einen Musterraum aus DGUV-I 215-442 - das ist eine "amtliche" Hilfe für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen mit Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen. Die rot eingezeichneten Punkte stellen diejenigen Orte dar, an denen die Güte der Beleuchtung gemessen werden soll. Preisfrage 1: An wie vielen dieser Punkte macht es Sinn, die Ez zu messen? Preisfrage 2: Wie muss man die Beleuchtungskörper anbringen, damit alle Gesichter an den Sitzplätzen richtig beleuchtet, also "modelliert" werden? Preisfrage 3: Bei welchem Wert ist eine angemessene mittlere zylindrische Beleuchtungsstärke, Ēz, im Raum vorhanden, wenn 150 lx vorgegeben sind?

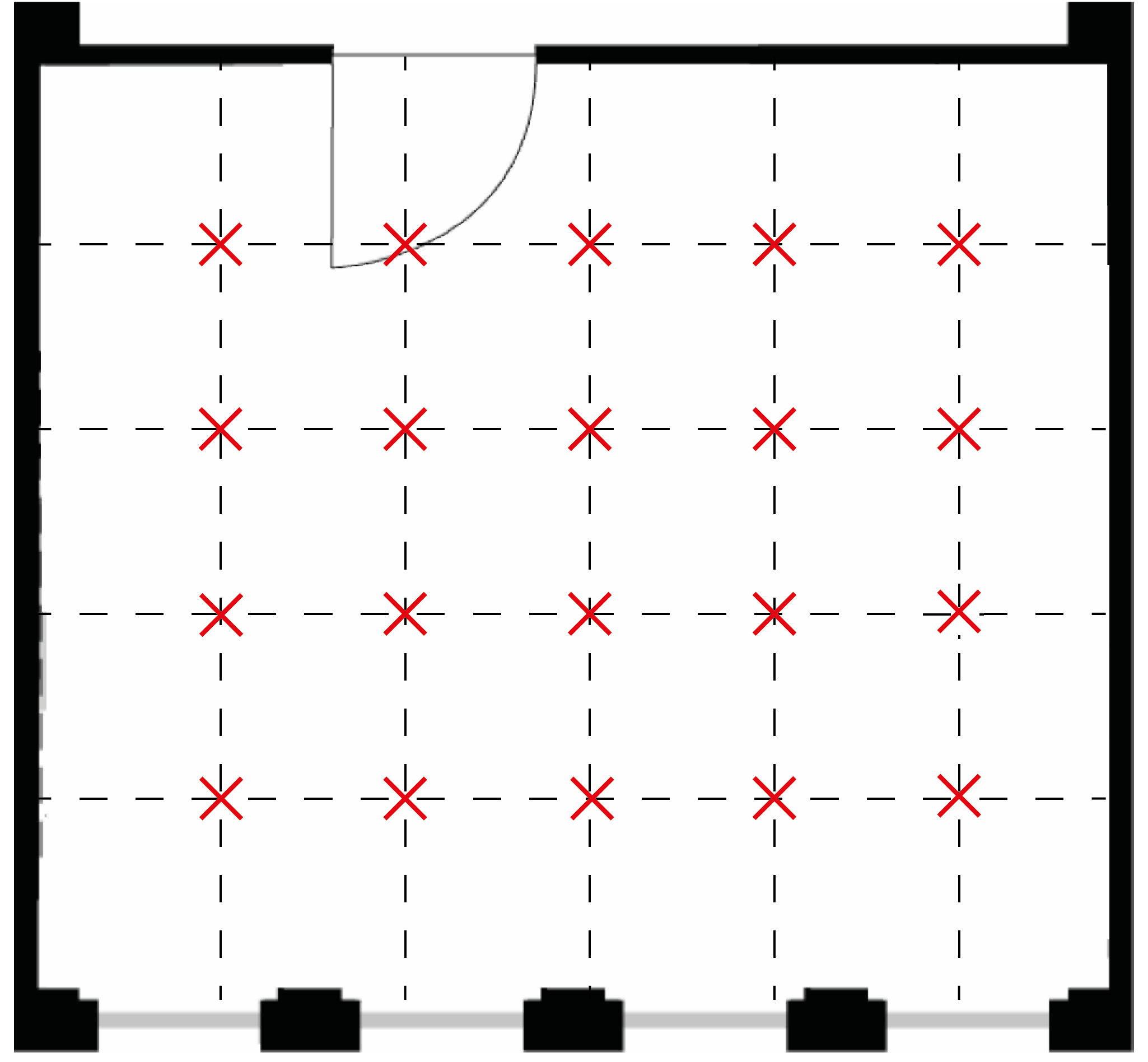

Da sich Lichtplaner eher mit leeren Räumen befassen müssen denn mit vorhandenen wie oben, findet die Planung für leere Räume statt. Hier ist der Raum aus ASR A3.4 abgebildet. Man würde einen solchen Raum mit einem Raster von 100 cm messen. Preisfrage 4: An wie vielen Messpunkten gibt es eine reelle Chance, einen sinnvollen Messwert für EZ. zu erhalten? Diese Frage kann ich sehr zuverlässig beantworten, weil ich solche Messungen schon über 1000 Mal ausgeführt habe. Nur die inneren 6 Punkte machen überhaupt Sinn, weil sie weit weg von den Wänden sind. An 14 weiteren Punkten wird man einen zu geringen Wert feststellen. Allerdings muss die Beleuchtung deswegen nicht schlecht sein. Denn: Wer braucht eigentlich Licht von hinten, um ein Gesicht von vorne zu sehen?

Was erzählt ein Lichtplaner seinem Kunden, nachdem er eine von ihm erstellte Beleuchtung eines solchen Raums sorgfältig gemessen hat? Ich will nicht verraten, wie viele wie begossene Pudel aussehen, wenn die tatsächlich eine solche Messung durchgeführt und sich das Ergebnis zu Gemüte gezogen haben. Die Frage ist eh rhetorisch. Bei der Zahl der vermutlich vorhandenen Messköpfe für EZ werden erst paar Räume vermessen worden sein, wenn alle Deutschen geimpft sind.

Der ganze Unsinn geschieht deswegen, weil niemand weiß und wissen kann, in welcher Richtung die Sehobjekte, hier Gesichter, in einem Büro ausgerichtet sind. Ergo wählt man eine Größe, bei deren Auslegung man nicht wissen muss, in welcher Richtung man etwas beleuchten muss. Daher fällt die Wahl auf die EZ. Die wird umso größer, je größer der Beitrag der Lichtquellen aus allen Richtungen ausfällt. Wenn man sich das Ganze von oben anschaut, sieht man die Lichtquellen, die den Zylinder beleuchten. Die sieht man allerdings nur auf Zeichnungen.

Ist der beleuchtete Raum sehr hoch und hat man beliebig viele Lichtquellen, die man ausrichten kann, kann man in großen Sälen was mit dem Konzept anfangen. In den Karnickelställen, die sich heute Office nennen dürfen, kann man hingegen einen Lacherfolg erzielen. Immerhin: Satire darf alles.

Fake News - Wie sie sich fortpflanzen

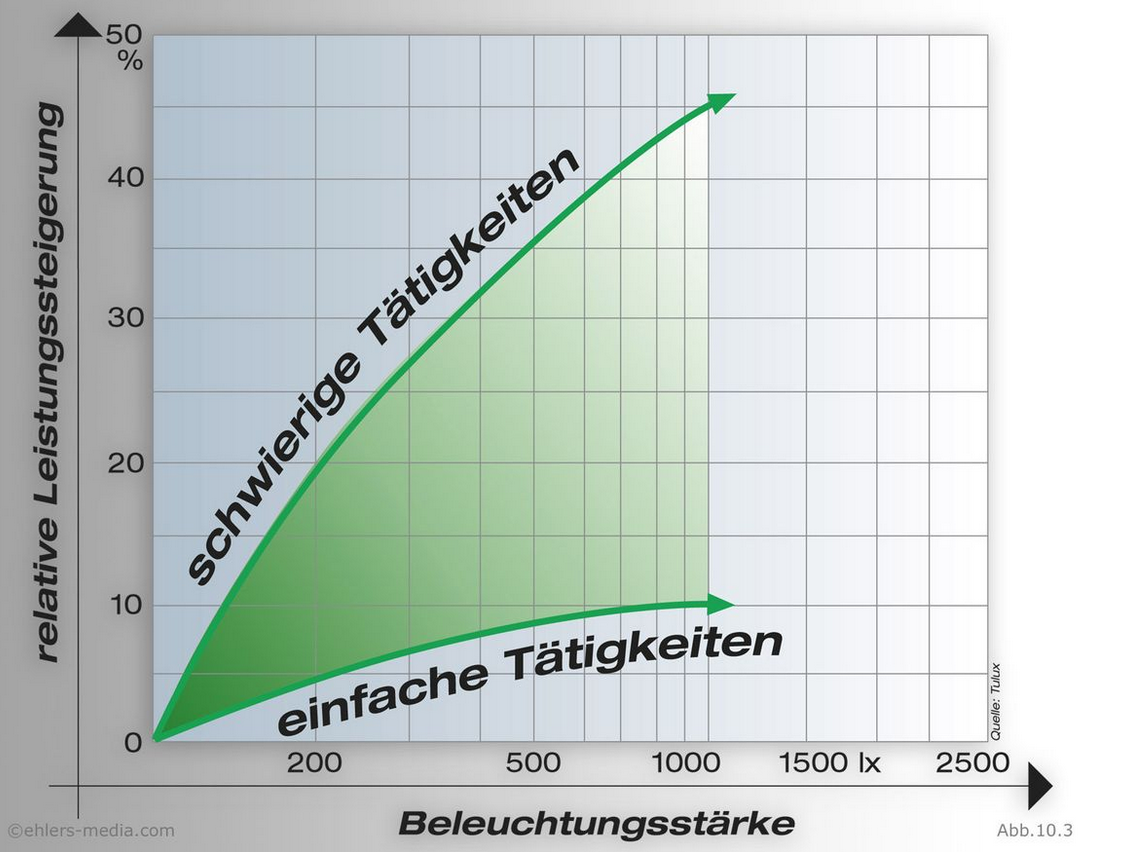

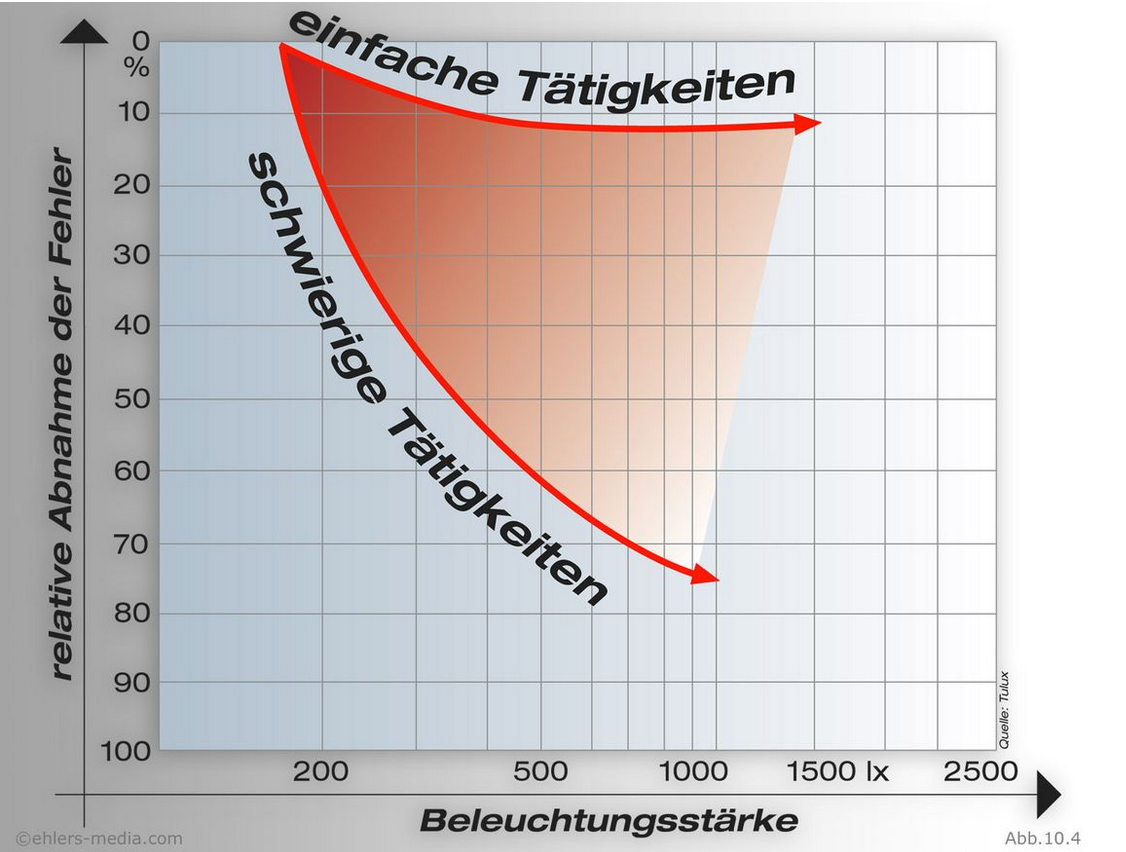

In Februar hatte ich dargestellt, wie sich das Schein-"Grundwissen" der Lichttechnik, etwa "mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung", über Jahrzehnte erhalten hat - es gibt selbst Professoren für Lichttechnik, die das glauben - und uns von einer BG als betriebliche Information frei Haus geliefert wird. Solche populären Themen finden viele Multiplikatoren, die die Nachricht. sagen wir mal, verschönern. Am Ende wird ein Schuh daraus, ein schöner. Heute fand ich einen exzellenten Nachweis für die wundersame Mehrung des lichttechnischen Wissens. Nachfolgend zuerst die Kommentierung des Originals. Danach folgt die Dichtung. (Dass es sich bei dem Original ebenfalls um Dichtung handelt, ist sehr wahrscheinlich. Denn diese Abbildungen, die seit Jahrzehnten überall benutzt werden, haben keine Quelle.)

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die dicke rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört? Ein mittlerweile verstorbener Professor erklärte das mir damit, dass die Versuche mit Glühlampen ausgeführt wurden. Und die waren, wie man mittlerweile weiß, kleine Öfen, aus denen auch etwas Licht kam. Was auch immer gewesen sein mag: Das Bild suggeriert, dass eine Steigerung der Beleuchtungsstärke von 200 lx auf 1000 lx die Arbeitsleistung von 13% auf 42% steigert. Oder die Steigerung der Steigerung der Leistung wird von 13% auf 42% erhöht. Gegenüber was wird was gesteigert?

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen in der Lichttechnik, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie aber sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend. Uns jemand könnte auf die Idee kommen, den Ursprung der Kurven zu suchen. Liegen die bei 0 Lux und 0% Steigerung der Leistung?

_

Die verhübschte Version des legendären Wissens um die Wunder der Beleuchtungsstärke fängt bei 0 Lux an, vulgo in der Nacht oder im tiefen Keller. Wenn man die nicht vorhandene Beleuchtungsstärke auf 1000 lx steigert, erreicht man bei schwierigen Tätigkeiten eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der Dunkelheit. Bei einfachen Tätigkeiten nur um 10%. Nicht viel! Bemerkenswert: Die Skala ist jetzt fast linear, der Anstieg bei schwierigen Tätigkeiten aber fast so imposant wie beim Original. Wie man so etwas bewerkstelligt, kann man aus der Wirtschaftspresse lernen. Sie kann zu einem beliebigen Sachverhalt Kurven liefern, die diesen nachweisen. Egal was. Man kann dies sogar üben (hier).

Ergo: eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der vollen Dunkelheit zu erreichen, muss man viel Energie verballern. Bei einfachen Tätigkeiten hilft aber auch das nicht. Fragen Sie mich bitte nicht, was einfache Tätigkeiten sind. Ich weiß nur, was schwierig ist: zu verstehen, was der Unsinn uns sagt.

Die rote Linie zeigt, dass Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

Hier ist der Autor bescheidener geworden. Die Betrachtungen setzen bei 200 lx ein. Das ist so eine Art Grundrecht. Bei allen Arbeitsplätzen, die besetzt sind, muss es 200 lx geben. Warum? Darum! Ist eben so. Um Fehler drastisch zu reduzieren, muss man nur vier mal so viele Lampen aufhängen. Bei einfachen Tätigkeiten kann man Fehler leider nicht erfolgreich vermeiden. Deswegen werden sie wohl schlechter bezahlt. Mehr Licht hilft nicht immer.

Gegenüber dem Original sind hier einige wesentliche Abweichungen zu sehen. Beispielsweise fangen beide Kurven bei 200 lx und 0% an. Das ist falsch kopiert, allerdings eher logischer. Abgesehen vom Wahrheitsgehalt sehen die Kurven richtig elegant aus. Oder? Bemerkenswerterweise wird man trotz intensiver Suche weder die Quelle der Originale finden können, die uns immerhin eine Berufsgenossenschaft auftischt, noch die Methode der wundersamen Transformation in die moderne Zeit. Warum das so ist? Die Beziehungen zwischen dem Licht am Arbeitsplatz und der Arbeitsleistung sind sehr komplex. Man müsste Jahre investieren, um eine methodisch einwandfreie Beziehung zu ermitteln. So wählt man halt den Weg, einen banalen Zusammenhang, mehr Licht = mehr Leistung, schlicht und einfach zu bebildern. Es wird ja niemand schaffen, das Gegenteil nachzuweisen.

-

Die Sache könnte man unter künstlerische Freiheit einordnen und auf sich beruhen lassen. Leider geht das nicht, weil diese Bilder ein Unternehmen anbietet für "… die Arbeit aller, die mit der Wissensvermittlung von ergonomischem KnowHow zu tun haben:

• Betriebsärzte und Gesundheitsbeauftragte

• Fachverlage für Gesundheit und Medizin

• Physioterapeutische Praxen und -Unternehmen

… "

In dem Angebot um diese Bilder herum findet man viele nützliche Informationen, sachlich richtig, sehr witzig dargestellt. Und das ist gefährlich. Ein schlechter Multiplikator wäre mir lieber.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025