Posts in Category: Lichtqualität

Fake News - Wie sie sich fortpflanzen

In Februar hatte ich dargestellt, wie sich das Schein-"Grundwissen" der Lichttechnik, etwa "mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung", über Jahrzehnte erhalten hat - es gibt selbst Professoren für Lichttechnik, die das glauben - und uns von einer BG als betriebliche Information frei Haus geliefert wird. Solche populären Themen finden viele Multiplikatoren, die die Nachricht. sagen wir mal, verschönern. Am Ende wird ein Schuh daraus, ein schöner. Heute fand ich einen exzellenten Nachweis für die wundersame Mehrung des lichttechnischen Wissens. Nachfolgend zuerst die Kommentierung des Originals. Danach folgt die Dichtung. (Dass es sich bei dem Original ebenfalls um Dichtung handelt, ist sehr wahrscheinlich. Denn diese Abbildungen, die seit Jahrzehnten überall benutzt werden, haben keine Quelle.)

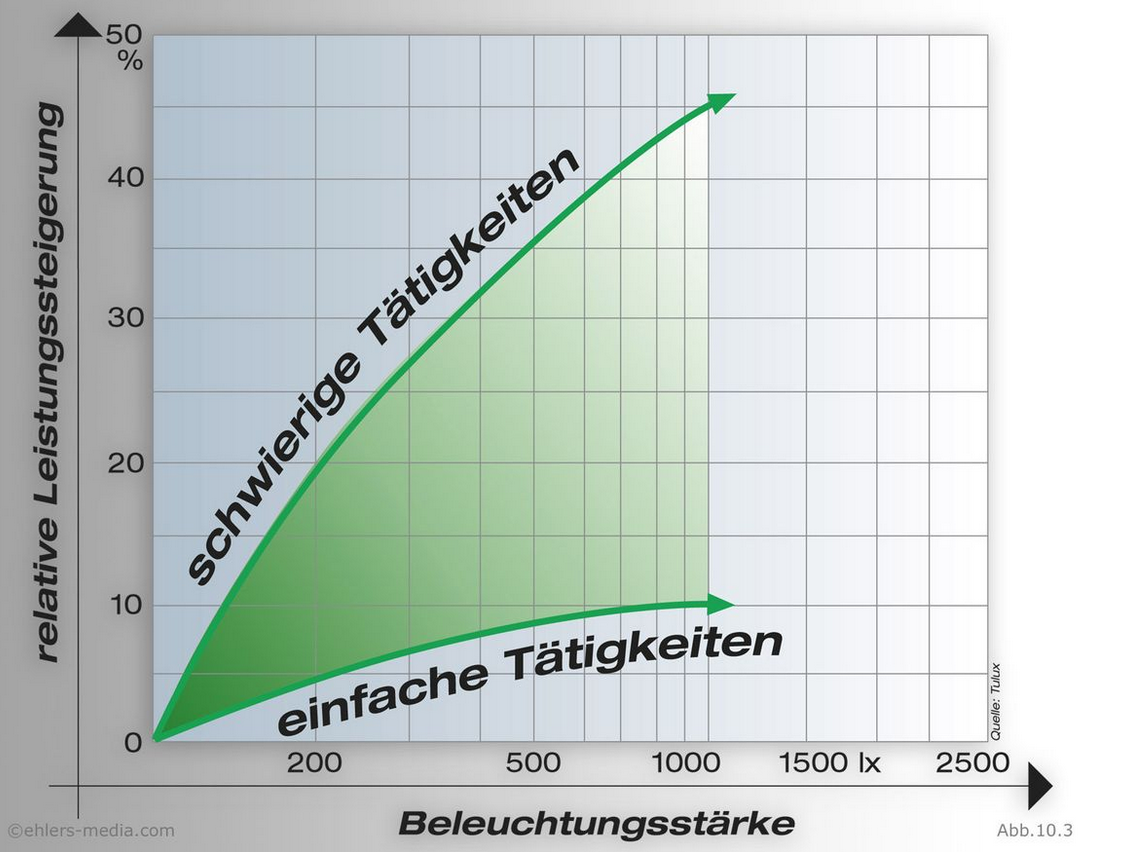

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die dicke rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört? Ein mittlerweile verstorbener Professor erklärte das mir damit, dass die Versuche mit Glühlampen ausgeführt wurden. Und die waren, wie man mittlerweile weiß, kleine Öfen, aus denen auch etwas Licht kam. Was auch immer gewesen sein mag: Das Bild suggeriert, dass eine Steigerung der Beleuchtungsstärke von 200 lx auf 1000 lx die Arbeitsleistung von 13% auf 42% steigert. Oder die Steigerung der Steigerung der Leistung wird von 13% auf 42% erhöht. Gegenüber was wird was gesteigert?

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen in der Lichttechnik, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie aber sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend. Uns jemand könnte auf die Idee kommen, den Ursprung der Kurven zu suchen. Liegen die bei 0 Lux und 0% Steigerung der Leistung?

_

Die verhübschte Version des legendären Wissens um die Wunder der Beleuchtungsstärke fängt bei 0 Lux an, vulgo in der Nacht oder im tiefen Keller. Wenn man die nicht vorhandene Beleuchtungsstärke auf 1000 lx steigert, erreicht man bei schwierigen Tätigkeiten eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der Dunkelheit. Bei einfachen Tätigkeiten nur um 10%. Nicht viel! Bemerkenswert: Die Skala ist jetzt fast linear, der Anstieg bei schwierigen Tätigkeiten aber fast so imposant wie beim Original. Wie man so etwas bewerkstelligt, kann man aus der Wirtschaftspresse lernen. Sie kann zu einem beliebigen Sachverhalt Kurven liefern, die diesen nachweisen. Egal was. Man kann dies sogar üben (hier).

Ergo: eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der vollen Dunkelheit zu erreichen, muss man viel Energie verballern. Bei einfachen Tätigkeiten hilft aber auch das nicht. Fragen Sie mich bitte nicht, was einfache Tätigkeiten sind. Ich weiß nur, was schwierig ist: zu verstehen, was der Unsinn uns sagt.

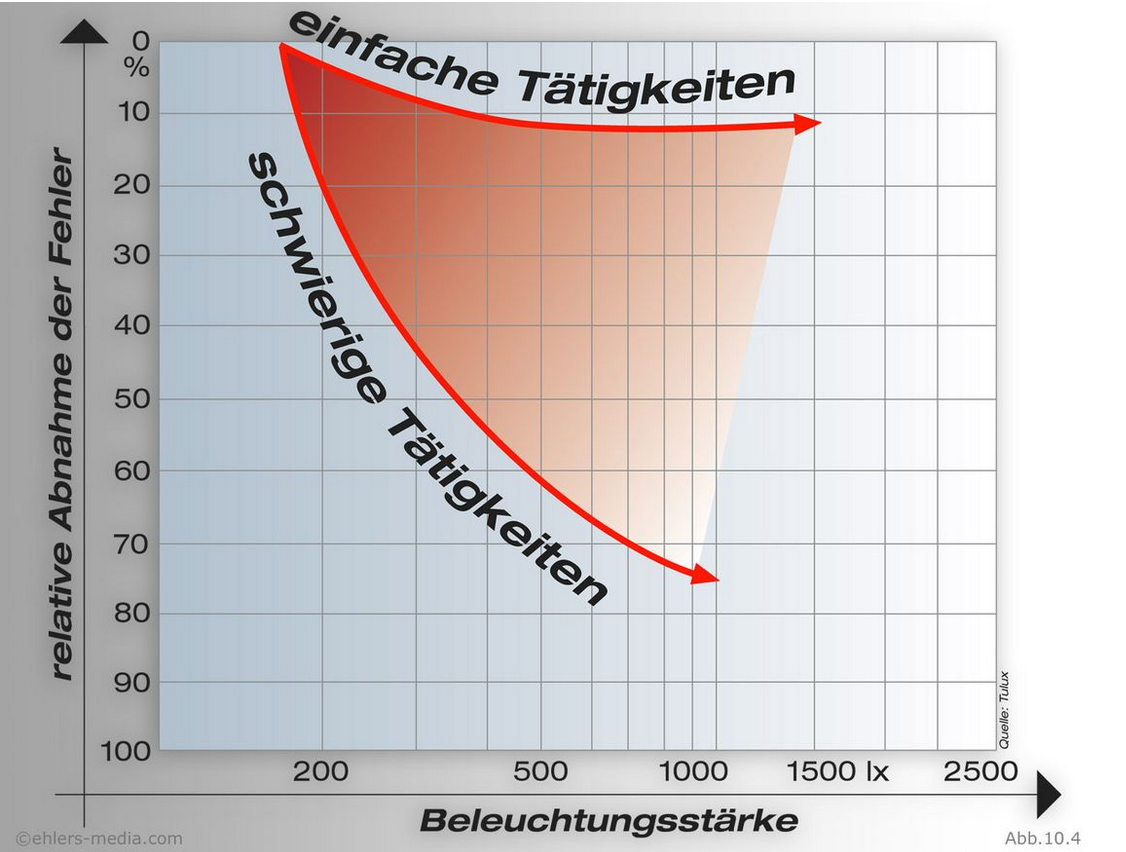

Die rote Linie zeigt, dass Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

Hier ist der Autor bescheidener geworden. Die Betrachtungen setzen bei 200 lx ein. Das ist so eine Art Grundrecht. Bei allen Arbeitsplätzen, die besetzt sind, muss es 200 lx geben. Warum? Darum! Ist eben so. Um Fehler drastisch zu reduzieren, muss man nur vier mal so viele Lampen aufhängen. Bei einfachen Tätigkeiten kann man Fehler leider nicht erfolgreich vermeiden. Deswegen werden sie wohl schlechter bezahlt. Mehr Licht hilft nicht immer.

Gegenüber dem Original sind hier einige wesentliche Abweichungen zu sehen. Beispielsweise fangen beide Kurven bei 200 lx und 0% an. Das ist falsch kopiert, allerdings eher logischer. Abgesehen vom Wahrheitsgehalt sehen die Kurven richtig elegant aus. Oder? Bemerkenswerterweise wird man trotz intensiver Suche weder die Quelle der Originale finden können, die uns immerhin eine Berufsgenossenschaft auftischt, noch die Methode der wundersamen Transformation in die moderne Zeit. Warum das so ist? Die Beziehungen zwischen dem Licht am Arbeitsplatz und der Arbeitsleistung sind sehr komplex. Man müsste Jahre investieren, um eine methodisch einwandfreie Beziehung zu ermitteln. So wählt man halt den Weg, einen banalen Zusammenhang, mehr Licht = mehr Leistung, schlicht und einfach zu bebildern. Es wird ja niemand schaffen, das Gegenteil nachzuweisen.

-

Die Sache könnte man unter künstlerische Freiheit einordnen und auf sich beruhen lassen. Leider geht das nicht, weil diese Bilder ein Unternehmen anbietet für "… die Arbeit aller, die mit der Wissensvermittlung von ergonomischem KnowHow zu tun haben:

• Betriebsärzte und Gesundheitsbeauftragte

• Fachverlage für Gesundheit und Medizin

• Physioterapeutische Praxen und -Unternehmen

… "

In dem Angebot um diese Bilder herum findet man viele nützliche Informationen, sachlich richtig, sehr witzig dargestellt. Und das ist gefährlich. Ein schlechter Multiplikator wäre mir lieber.

Warum einfach, wenn es komplizierter geht?

Wie lang ist ein zweiseitiger Brief im Verhältnis zu einem einseitigen? Doppelt so lang. Wie steht es um das Verhältnis, wenn es um Information geht? Kommt darauf an. Wenn der Inhalt gerade mal reicht, eine Seite zu rechtfertigen, kann der längere Brief als Information überhaupt fraglich sein, weil der Leser ihn womöglich weglegt.

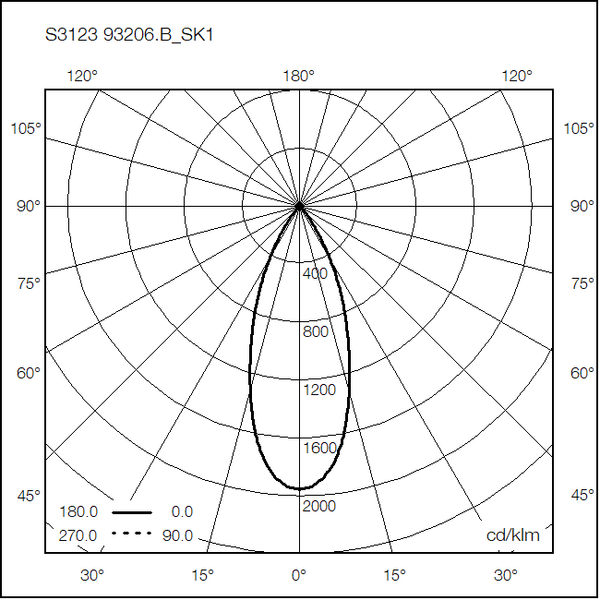

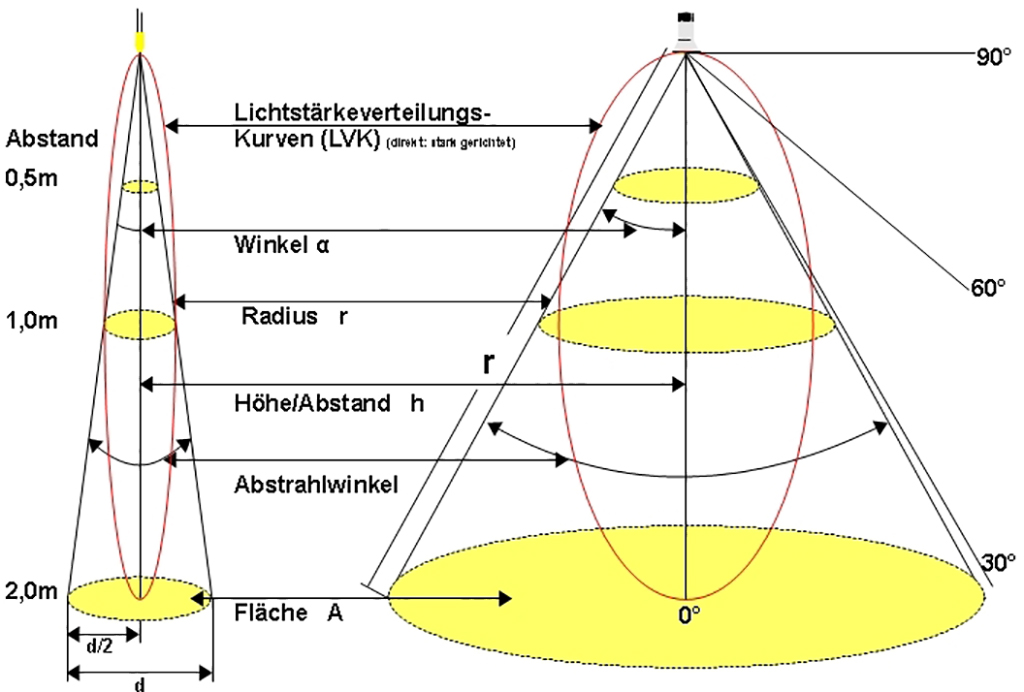

Ein Beispiel dafür, dass mehr Information weniger Information bedeutet, ist die LVK - aka Lichtstärkeverteilungskurve - allen Lichttechnikern bestens bekannt. Leute vom Fach müssen so eine Kurve nicht mal sich näher ansehen, die Position im Leuchtenkatalog verrät schon, um was für eine Leuchte es sich handelt. Was machen aber Leute vom Fach wie Laien, wenn sie sich nur orientieren wollen? Muss man sich den ganzen Sermon angucken, wenn man nur die Absicht hat, sich um den Charakter der Leuchte zu informieren?

Mir waren die LVK aber aus einem anderen Grunde suspekt. Viele sehen aus, als würde Licht aus der Leuchte tropfen. Ganz so abwegig ist eine solche Vorstellung ja nicht. Mich störte aber eher, dass das Licht an der Kurve aufhört, sich weiter zu bewegen. In der Physik hatten wir gelernt, Licht breite sich so lange aus, bis es etwas trifft. Im Universum also beliebig weit. Dass das Licht ferner Sterne immer schwächer wird, liegt an unseren Augen. Teleskope sehen anders. Zudem werden wir ständig geblendet. So sehen wir tagsüber keine Sterne. Nachts mittlerweile an manchen Orten auch nicht. Das Licht eines Sterns, das wir nachts sehen können, ist tagsüber immer noch da. Nur sind wir geblendet.

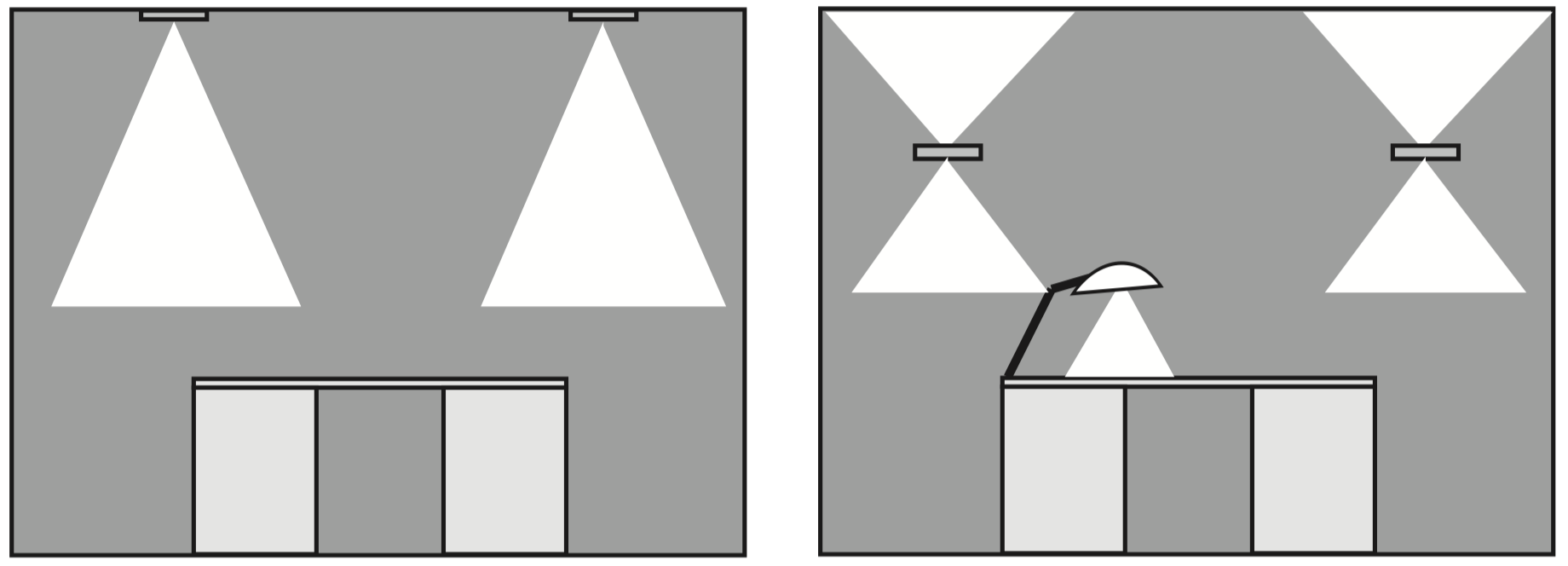

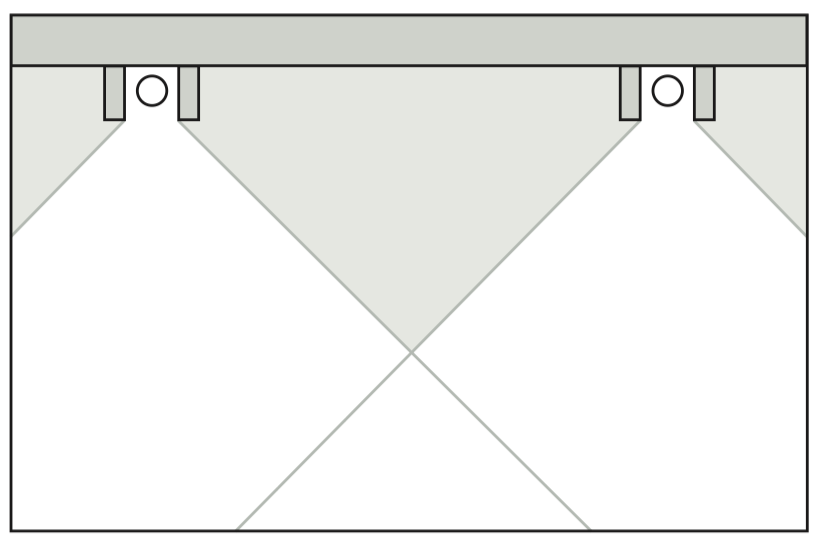

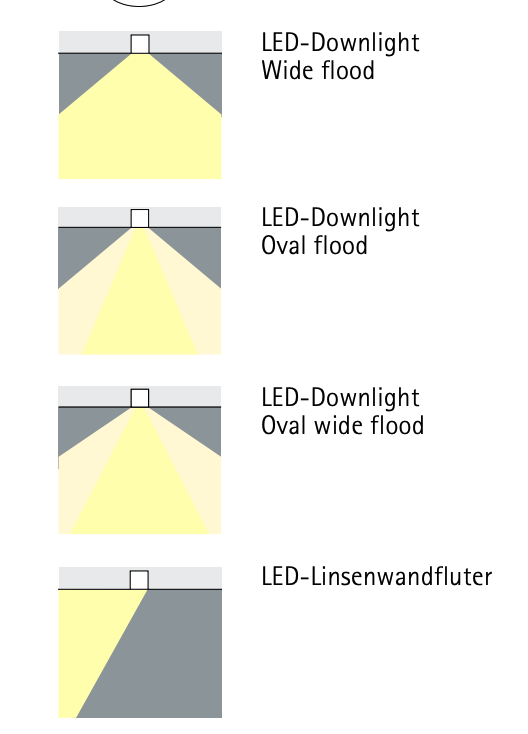

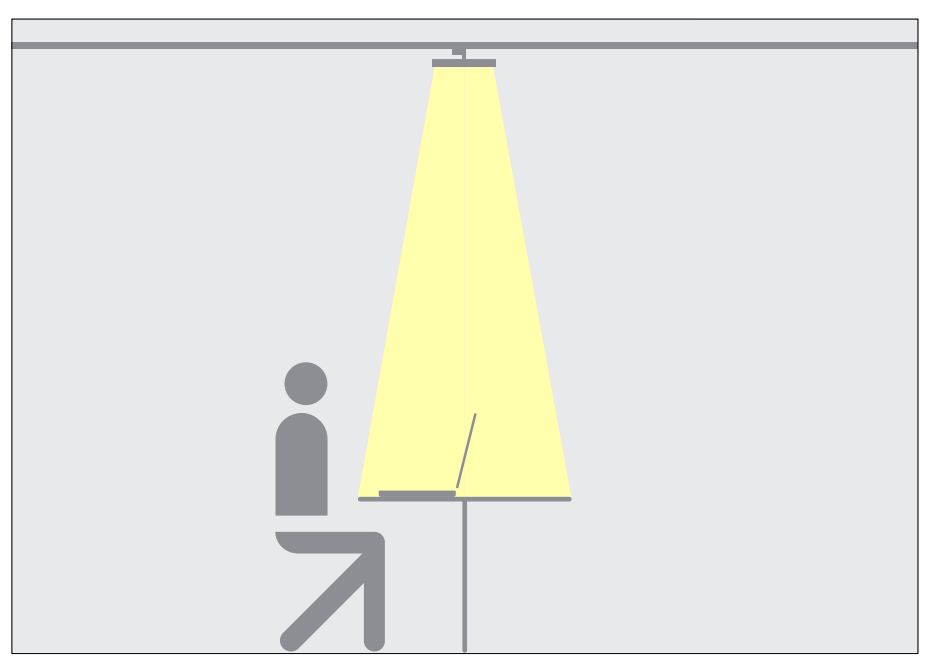

Als ich vor über 30 Jahren ein Buch schreiben wollte, das für Leute vom Fach nicht falsch ist, aber für Jedermann (oder Jedefrau) lesbar, wollte ich zum Thema LVK eine Erklärung schreiben. Da fiel mir aber ein, dass auch ich mich umstellen musste, um die zu verstehen. So verfiel ich auf die Idee, die LVK auf ihren Kern zu reduzieren. Und das sah so aus.

So ziemlich das Gegenteil der komplexen Darstellung, die ich heute bei Reichelt gefunden habe. Falsch ist keine der beiden Darstellungen. Sie sind jeweils für einen anderen Zweck geeignet. Doch: Welche Art bevorzugen Leute, wenn es um die Charakterisierung von Beleuchtung allgemein geht? Die Firma ERCO hat sich wohl eindeutig positioniert (rechts). Die DGUV, die Betriebe informieren will, sieht die Sache wohl auch so.

Die beiden letzten Abbildungen unterscheiden sich nur im "künstlerischen" Bereich (oben DGUV, unten ERCO). Also meine LVKs für Arme sind nach mehr als 30 Jahren ziemlich überall angekommen. Wer sich mit ähnlichem Ziel betätigen will, sollte sich das Buch von Eduard Tufte "The Visual Display of Quantitative Information" einziehen.

Die beiden letzten Abbildungen unterscheiden sich nur im "künstlerischen" Bereich (oben DGUV, unten ERCO). Also meine LVKs für Arme sind nach mehr als 30 Jahren ziemlich überall angekommen. Wer sich mit ähnlichem Ziel betätigen will, sollte sich das Buch von Eduard Tufte "The Visual Display of Quantitative Information" einziehen.

Vertikalbeleuchtungsstärke - Ein modernes Märchen zu gesundem Licht reloaded

Vor rund zwei Jahren (hier) hatte ich mich darüber amüsiert, dass Gebäude nach Vertikalbeleuchtungsstärke zertifiziert werden. Mein Beitrag über die neuen Bemühungen, Licht als gesund zu zertifizieren (hier und da), beschreibt aber, dass die circadiane Beleuchtung auf einer Vertikalbeleuchtungsstärke beruht. Die gibt es aber nur, wenn einer die Leuchten an die Wand hängt oder die Beleuchtung durch Fenster erfolgt.

Als hätte man das gelesen und nicht gemerkt, dass man die Sache dadurch trefflich persiflieren kann, indem man sie zur obersten Maxime für die Beleuchtung erhebt, rufen führende Chronobiologen dazu auf, in allen Innenräumen eine Mindestvertikalbeleuchtungstärke von M-EDI > 250 lx für den Tag (06:00 bis 19:00) einzuführen. Da der Mensch sich abends auf die Ruhe vorbereiten muss, wird der Pegel auf 10 lx M-EDI gesenkt.

Lassen wir den Abend und die Nacht auf sich beruhen. Die haben die Menschen schon vor unserer Zeit zum Tage gemacht und werden sich milde über den Aufruf hinweg setzen. (Was übrigens sie vor Schaden nicht bewahren wird.) Was bedeutet eigentlich Vertikalbeleuchtungsstärke und wie viel ist „250 lx M-EDI“?

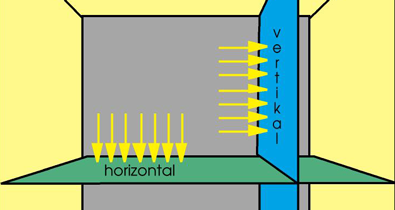

In lichttechnischen Büchern und auch bei Laiendarstellungen findet man Bilder wie hier. Dieses stammt aus einem Buch von mir. Man plant seit Ewigkeiten Beleuchtungen so, dass eine darunter liegende Ebene beleuchtet wird. Das sagen die senkrechten Pfeile aus. Die waagrechten Pfeile hingegen entsprechen keiner physikalischen Realität. Waagrecht fliegende parallele Strahlen gibt es nur von der Sonne. Jedes Licht von oben fällt mehr oder weniger schräg ein und trifft unter einem Winkel von weniger als 90º auf die Wände. Alle Objekte, die nicht so flach sind wie die Wände oder die Tische werden nicht von einer Horizontal- oder Vertikalbeleuchtungsstärke beleuchtet, sondern von jedem Strahl einzeln. Nur wenn das Beleuchtete völlig matt und platt ist, macht die Rechnung mit der Beleuchtungsstärke Sinn. Völlig matte und platte Sehobjekte kommen in der Realität sehr selten vor. Selbst die Bücher, die die Beleuchtungsstärke erklären, glänzen mindestens etwas. Die teuren Hochglanzbroschüren erst recht.

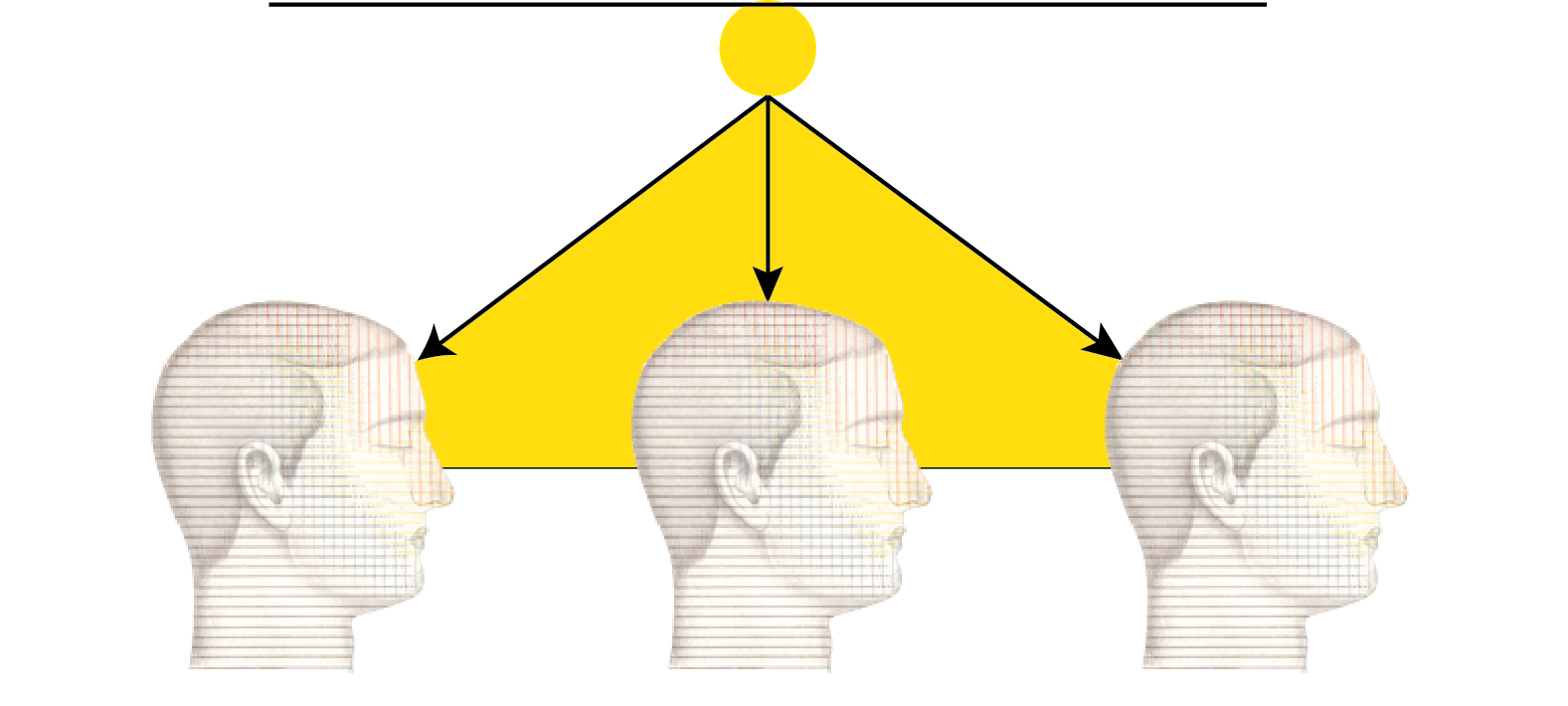

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Die drei Menschen in dem Foto werden von dem Licht unterschiedlich getroffen, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Den einen trifft es auf die Stirn, den zweiten auf den Hinterkopf. So sind beide Größen, die Horizontal- wie die Vertikal-Beleuchtungsstärke, fiktive Größen, die kaum geeignet sind, das Erleben einer Szenerie auch nur näherungsweise zu beschreiben.

Bei der Vertikal-Beleuchtungsstärke gibt es noch dazu einen Fakt mit fataler Wirkung für die Praxis: Es gibt unendlich viele vertikale Ebenen, aber nicht so viele Stellen, von denen aus man Licht losschicken kann, um sich waagrecht zu bewegen. Ergo: Wer eine Wirkung mit einer Vertikalbeleuchtungsstärke erzielen will, muss eine Vorzugsrichtung vorgeben, in der die Menschen blicken sollen. So etwas könnte klappen, wenn die Leute nichts zu tun haben. So wie vor einer Therapie-Lampe, man guckt eine Zeitlang hinein. Sieht allerdings während der Sitzung und eine Weile danach nichts. Man stelle sich ein Großraumbüro vor, im dem alle in eine Richtung gucken. Dazu noch gehobenen Hauptes, damit sie gesundes Licht empfangen. Am besten eignen sich wohl Amphitheater - da hat jeder die gleiche Chance gesundes Licht abzubekommen. Diese wurden in der Antike erfunden, um allen die gleiche Sicht auf die Bühne zu realisieren. Die antiken Baumeister haben sich da wohl geirrt. Oder nicht die epochale Chance begriffen, die ihre Bauweise eröffnet.

Die Vertikal-Beleuchtungsstärke der Beleuchtung eines Raumes ist daher ungeeignet, um die Arbeitnehmer gesundzustrahlen. Wer gar auf der Basis dieser Größe Gebäude zertifiziert, sollte sich nicht wundern, wenn andere ihn der Quacksalberei bezichtigen. Der Gedanke liegt ja nahe.

Etwas kniffliger dürfte sich die Frage nach der Intensität gestalten. Wenn man die Arbeitsräume von der Decke aus beleuchten will, kommt auf 1 lx Beleuchtungsstärke (horizontal) 0,3 lx vertikal. Allerdings, wie gesagt, sehr ungleichmäßig. Wenn die Beleuchtung mit Lampen von 3000K ("warmweiß") erfolgen soll, bedeutet 250 lx M-EDI überschlagsmäßig 500 lx visuell. Man muss also eine Beleuchtungsstärke von 1.500 lx einplanen. Da die Lampen altern, muss dazu ein Zuschlag von mindestens 25% kommen. Also plant man etwas über 2000 lx.

Wenn man so etwas wirklich realisiert, werden Gutachter für Ergonomie die besten Chancen für regelmäßige Aufträge von Betrieben bekommen. Bildschirmarbeit ade! Die Sorge ist allerdings ziemlich theoretischer Natur. Ein ähnliches Konzept mit einer hohen Beleuchtungsstärke mit waagrecht fliegenden Strahlen, dass einen Silhoutteneffekt vermeiden wollte, ging vor 50 Jahren derart arg in die Hose, dass selbst dessen Autor sich nie wieder dazu äußern wollte (hier).

So hoffnungslos ist die Lage allerdings nicht. Bei heutigen Beleuchtungen kommt man auf 150 lx vertikal ≈ 75 lx M-EDI. Und dafür reicht der Bildschirm. Damit es mir jeder glaubt, hier ein Screenshot aus der echten Publikation. Bei zwei Bildschirmen, die es an immer mehr Arbeitsplätzen gibt, kommt man schon in die Größenordnung, die man einhalten soll. Und man guckt während der Arbeit garantiert in den Bildschirm. Unglaublich aber wahr: Wer hätte gedacht, dass der Bildschirm eines schönen Tages als gesundheitsförderlich eingestuft würde? Und den armen Seelen, die ohne Bildschirm arbeiten müssen, verschreibt der Arzt einen. Die Spielesoftware gibt es dazu, damit man sich vor der Kiste nicht langweilen muss.

Träumen vom natürlichen Licht - Ein langer, langer Traum

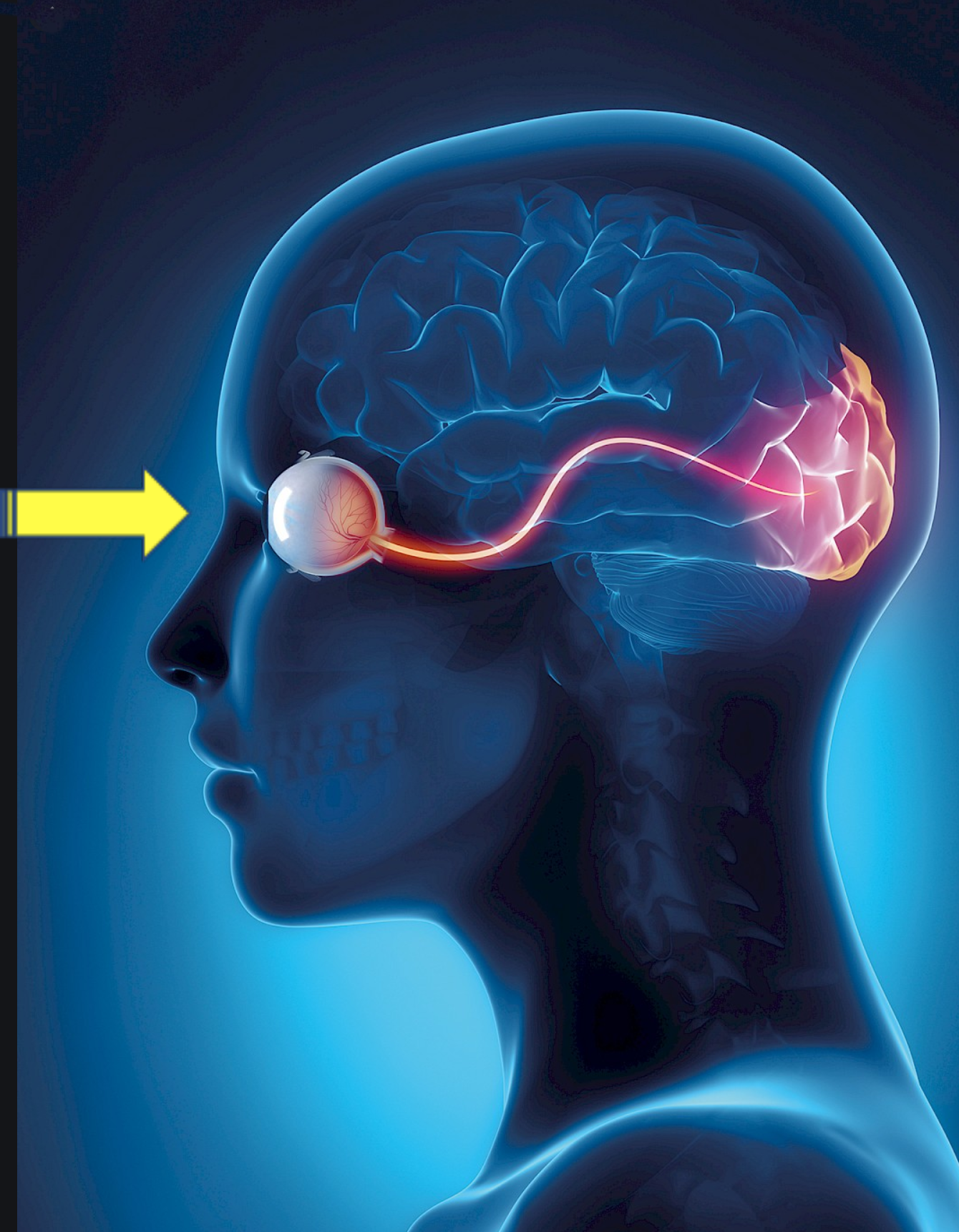

Am 10/11 März fand das Light Symposium von Wismar, aber nicht in Wismar, statt. Das Programm hatte es in sich (hier). Nach und nach werde ich die Ergebnisse kommentieren. Ich denke aber, das Interessanteste an der Veranstaltung war die Teilnehmerschaft. Es waren 753 Teilnehmer aus aller Welt. Aber zum größten Teil Lichtdesigner oder Studenten davon. Damit dürfte sichergestellt sein, dass interessante Aspekte der Vorträge sich nicht in Regalen wiederfinden, sondern draußen in der Wildnis, Pardon in den Städten. Immerhin war einer der Referenten (Mark Major), der nicht nur eine der berühmtesten Kirchen der Welt, Westminster Abbey, beleuchtet hat, sondern auch eine der interessantesten Moscheen des Islam, die Grand Mosque von Abu Dhabi. Auch einer der Entdecker des neuen Empfängers im Auge, Prof. George C. Brainard, sprach zu dem Event.

Meinen Vortrag - allerdings ohne Worte - füge ich bei. Er handelt vom ewigen Streben nach dem natürlichen Licht - heute nicht weniger wichtig als zur Zeit der Pharaonen. Die Message ist klar: Menschen, die einst die Sonne anbeteten, haben sie in der Industrierevolution hinter Rauchschwaden verborgen (bitte nicht an China denken, dort ist es Realität). Die Hohepriester der Kirche verboten die Solarien, Treffpunkt und Heilstätte zugleich, weil die Menschen ihrem Gott dienen sollten. Der Versuch, das Sonnenlicht in die Städte und Häuser zu holen, endete in den 1960ern mit fensterlosen Bauten. Ein Berliner Lied dazu klingt bitter. Die Stadt verballerte eine Milliarde DM für 15 fensterlose Schulbauten, und dieselbe Menge Geld, um die zu sanieren. In den 1920ern versuchten die Ingenieure die heilende Sonne im Innenraum zu simulieren. Ihre Erfindung hieß "dual purpose light". Heute heißt es "integrative light". Mal sehen, wo das Ganze endet. (unten Vortrag als Film oder zum Selbst-Durchblättern)

Minimale melanopische Beleuchtungsstärke für Jedermann

Demnächst erscheint ein Artikel, der es in sich hat. Die Autoren gehören zur Weltspitze der Chronobiologie. Sie verlangen dreierlei:

- mindestens 250 lx "melanopic EDI" am Auge vertikal in 1,2 m Höhe

- maximal 10 lx "melanopic EDI" am Auge am Abend

- maximal 10 lx "melanopic EDI" in der Nacht, wenn man unbedingt sehen muss, sonst 1 lx

Zuerst zu EDI. Die heißt so, weil man das Licht am Tageslicht messen will, auch wenn es künstlich daher kommt. EDI ist die Abkürzung von "equivalent daylight illuminance". Melanopisch wird EDI bezeichnet, weil man sie nicht nach der Augenempfindlichkeit für Licht messen will, sondern nach der Empfindlichkeit von Melanopsin. Das ist die Substanz in den melanopsinhaltigen Zellen der Retina. Und diese finden bläuliches Licht reizend.

Man will also mehr - und blaues - Licht am Morgen und weniger in der Nacht. Da will man ja in Ruhe schlafen. Was ist eigentlich, wenn man nicht schlafen darf, sondern arbeiten muss? Die Frage bitte vergessen … Denn man weiß seit Jahrzehnten, dass Schichtarbeit gesundheitsschädlich ist. Leider hat niemand eine schlaue Lösung des Problems gefunden. Man braucht auch nicht lange warten, dass eine gefunden wird. Es wird nicht. Dennoch macht es Sinn, sich Gedanken über Leute zu machen, die nachts nicht arbeiten müssen. Und mit denen, die arbeiten müssen, beschäftigt sich nicht mehr nur die Krebsforschung, sondern auch die Chronobiologie.

Als Begründung für ihr Vorgehen führen die Wissenschaftler an, dass die Einführung künstlicher Beleuchtung zu einem verringerten Lichteinfluss bei Tage geführt hat. Dafür erhält man nachts mehr Licht (…als nötig). Und man schläft viel kürzer. Und vor Allem, schlechter.

Mehr natürliches Licht tagsüber am Arbeitsplatz habe sowohl das Schlafverhalten als auch die mentale Leistungsfähigkeit der Menschen im Büro verbessert. Allerdings scheinen die Experten auf einem anderen Planeten geforscht zu haben. Denn an Büroarbeitsplätzen gibt es kein natürliches Tageslicht.

Wenn das jemand liest, der an einem schönen Fensterplatz sitzend arbeitet, wird sich über die Aussage wundern. Ich sehe es doch, das Tageslicht! Das stimmt. Bloß, dieses Licht, das er sieht, stammt von der Sonne, wird aber durch das Fenster auf ca. 1% vermindert und dazu noch durch das Fensterglas gefiltert. Allein wenn er aufsteht, sieht er ein anderes Licht, weil dann der von ihm gesehene Himmel kleiner wird und der untere Teil größer. Das natürliche Licht gibt es nur im Freien.

Dieses natürliche Licht ist aber nicht "Tageslicht". Denn die Definition der CIE vom Tageslicht besagt seit 1938, dass es "Anteil der Solarstrahlung, der eine Sehempfindung hervorruft" ist. Also: Egal, wo man sich befindet, im oder vor dem Gebäude, das Tageslicht ist ein anderes, als man denkt. Draußen enthält es UV und IR, in das Gebäude lässt das Glas nicht einmal alle Strahlung hinein, die zum Sehen dient. So kann man wissenschaftlich genau dafür sorgen, dass selbst alltägliche Dinge (Tageslicht) nicht verstanden werden.

Was sagen die Beleuchtungsnormen dazu? Nach Meinung der Autoren gilt: "This leaves us with an indoor light environment that is potentially suboptimal for supporting human health, performance and well-being." Auf Deutsch gesagt, das Licht reicht nicht, um die Bedürfnisse der Menschen bezüglich Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erfüllen. Das erinnert mich daran, dass ich böse angegriffen wurde, als ich behauptete, der Mensch im Büro lebe in der biologischen Dunkelheit. Wegen einer Veröffentlichung "Direktblendung widerspricht dem Arbeitsschutz" (hier) wollte uns die lichttechnische Industrie sogar verklagen. Jetzt haben wir es "amtlich" bestätigt bekommen.

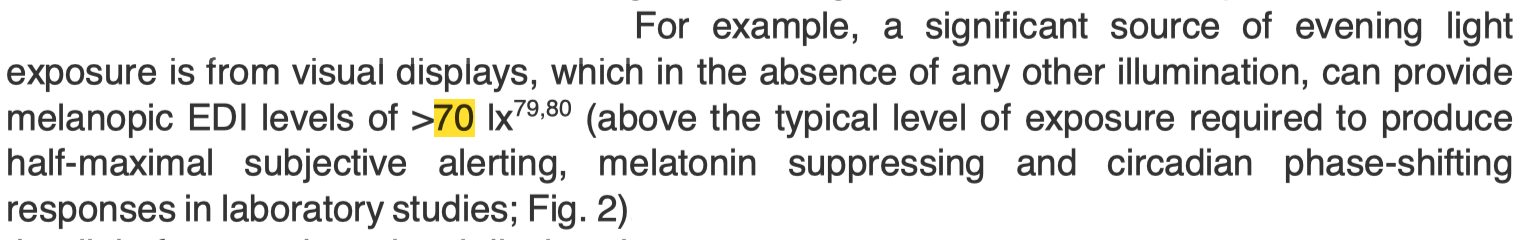

Noch etwas, was jetzt "amtlich" bestätigt wurde, ist ein Verbot der Bildschirmarbeit in den Abendstunden und in der Nacht. Natürlich schreiben die Autoren das nicht so. Sie verlangen EDI < 10 lx abends, und in der Nacht soll es < 1 lx sein, wenn man schlafen will. Und sie schreiben auch : "For example, a significant source of evening light exposure is from visual displays, which in the absence of any other illumination, can provide melanopic EDI levels of >70 lx (above the typical level of exposure required to produce half-maximal subjective alerting, melatonin suppressing and circadian phase-shifting responses in laboratory studies …" Im Klartext: Bildschirme beeinflussen abends und nachts Ihre Körperrhythmen stark. Wie stark? Es sollen weniger als 10 lx (EDI) sein, es können aber mehr als 70 lx (EDI) betragen.

Jetzt verstehe ich, warum bei meinen ersten Studien zur Bildschirmarbeit die Probanden berichteten, sie könnten abends nach der Arbeit nicht sofort einschlafen und müssten deswegen erst einmal in die Kneipe. Und ich dachte, das käme davon, dass es Journalisten der DPA waren, die in der zweiten Schicht des Tages viel Aufregendes aus den USA berichten mussten. Das war vor 45 Jahren, und damals saßen nur DPA Journalisten in großer Zahl abends vor Bildschirmen, weil dort die Nachrichten aus den USA kamen, wo es Tag war. In Zeitungsredaktionen saß hingegen ab und an mal ein Redakteur bei gedimmter Beleuchtung vor einem Glas Rotwein und redigierte gemächlich etwas. 24/7 Fernsehen war noch nicht erfunden. Schon gar nicht MoMa (Morgenmagazin) ab 05:30 Uhr und Nachtmagazin um 00:00 Uhr. Bei einigem Optimieren kann man denselben Moderator für beides einsetzen. NaMa endet um 01:00 Uhr, Moma-Vorbereitungen gibt es ab 04:00 Uhr. Die drei Stunden wird man schon irgendwie sinnvoll um die Ohren schlagen können. Teleshopping moderieren, z.B. Da die Zuschauer genauso bedröppelt sind wie der Moderator, fällt die Sache nicht weiter auf.

Auch noch nicht erfunden waren Smartphones und Tabletts, die einen bis ins Bett verfolgen. Vermutlich kein Arbeitgeber der Welt würde es schaffen, jemanden dazu zu bringen, paar Stunden hintereinander konzentriert kleine Pünktchen auf dem Bildschirm zu jagen.

Wer sich bei den Autoren für die tiefen Einsichten in die circadianen Rhythmen von ihm oder ihr bedanken will, kann hier den Artikel aufrufen und unkommentiert in voller Länge lesen.

shortcode

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025