Posts in Category: Farbe

Welt der Wunder - Die Wissenschaft entdeckt das Tageslicht

Kennt einer noch Columbus? Der fuhr 1492 in bis dato unbekannte Gewässer und entdeckte …? Indien! Am entdeckten Ort lebten damals nach neuesten archäologischen Erkenntnissen ca. 100 Mio Menschen, etwa so viele wie in Europa. Macht nix. Columbus gilt als der Entdecker Amerikas alias Indien. Gutes Marketing, wenn man sich verfährt und trotzdem feiern lässt. So ähnlich kommt es mir vor, wenn Wissenschaftler im 21. Jahrhundert das Tageslicht entdecken.

Im dritten Kapitel einer Publikation haben eine Reihe von bedeutenden Wissenschaftlern eine bemerkenswerte Aussage getroffen. Die sieht man unten und muss sich über die Zunge zergehen lassen:

Für den Fall, dass jemand seinen Englischkenntnissen nicht vertrauen will ob der Verblüffung, hier die Übersetzung: "Es scheint gefühlsmäßig zu stimmen, dass Tageslicht wo immer möglich der künstlichen Licht vorgezogen werden sollte, wir haben nur wenige Daten, die diese Forderung unterstützen". Zu der Einsicht müsste man den Wissenschaftlern gratulieren, wenn man die Kinnladen wieder hoch kriegt.

Spaß beiseite, die 2017 erschiene Publikation (hier) ist lesenswert auch wenn gesponsort.

Changing perspectives on daylight (PDF, 10MB)

Die dunkle Seite des Lichts 2019

Der Cyberlux-Beitrag vom 2009 "Lichtverschmutzung - Die dunkle Seite des Lichts" hat viele Nachfolger gefunden. Hier einige Videos mit Bewegtbildern. Wer lieber liest, kann sich hier weiter informieren. cyberlux oder downloaden.

https://www.youtube.com/watch?v=Bn9FRKDCAUw

Die dunkle Seite des Lichts 2013

Licht - Farbe - Corona - Homeoffice

Für alle, die neulich nicht ganz geglaubt haben, dass der Monitor beim Videomeeting einem einen blauen Touch gibt. Ich habe es mal ausprobiert.

Augen

Bei der nächsten VideoKo zeige ich, wie die Zähne vom Monitor gefärbt werden. Allerdings dürften sich weniger Leute dafür interessieren, weil die Macher der Zahnpastawerbung ihre Produkte nicht im Homestudio, sprich Garage, drehen.

Alternative Größen in der Lichttechnik

Die Lichttechnik ist etwas, was zwischen sehr speziellem Fachgebiet und Allgemeinwissen liegt. Was sie genau ist, habe ich bislang nicht begriffen, obwohl meine Doktorarbeit auf dem Gebiet fast 50 Jahre alt wird. Das mag an meiner Dummheit liegen oder aber an der Sache selbst. Denn zum Begreifen von Etwas muss Etwas existieren. Beispielsweise können Menschen Computer nicht begreifen, weil der so nicht existiert. Früher gab es ihn wirklich als große Kiste im Schaufenster, damit die Betreiber zeigen konnten, dass sie modern arbeiten. Heute kann jeder Autoschlüssel den Computer von anno tobak um Längen schlagen. Ähnlich geht es mit der Lichttechnik.

Der oberste "Feldherr" aller Lichttechniker, die CIE, nimmt für sich in Anspruch, alles was Licht, Sehen, Anzeigen u.ä. angeht, exklusiv betrachten zu dürfen: "an international forum for the discussion of all matters relating to the science, technology and art in the fields of light and lighting …" Das schließt so alles ein, was Licht, Strahlung Sehen usw. angeht: "note that in these objectives light and lighting embraces such fundamental subjects as vision, photometry and colorimetry, involving natural and man-made radiations over the UV, the visible and IR regions of the spectrum, and application subjects covering all usage of light, indoors and out, including environmental and aesthetic effects …" Während mir beim Aufzählen die Puste ausging, erzählt die CIE weiter "From 1999 onwards also the optical, visual and metrological aspects of the communication, processing and reproduction of images, using all types of analogous and digital imaging devices, storage media and imaging media are covered by CIE."

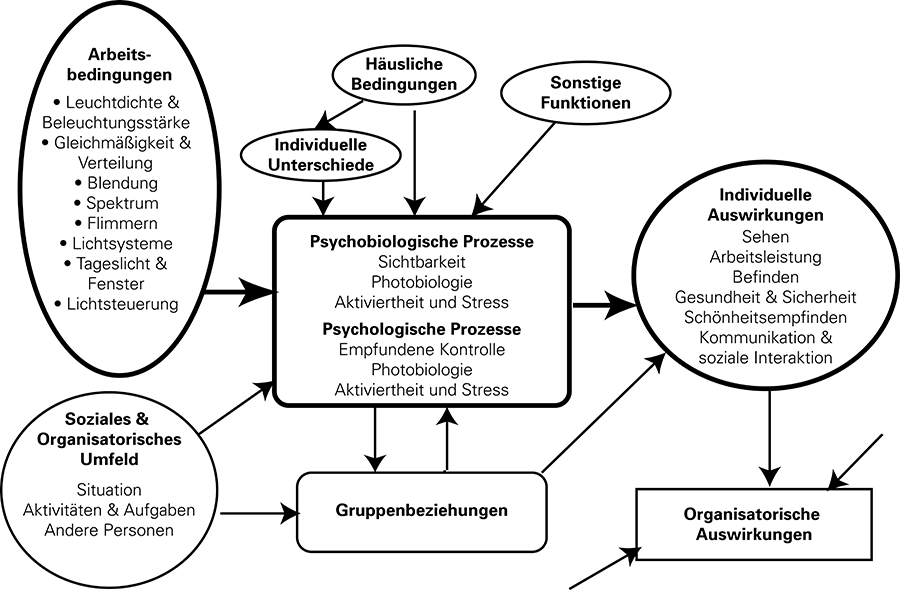

Geht es eine Nummer kleiner? Müsste eigentlich. Z.B. auf dem Gebiet der nichtvisuellen Wirkungen des Lichts. Die heißen abgekürzt NIF (non-image-forming) und wurden von der CIE etwas zu spät entdeckt. Zuerst waren die Mediziner dran. Eigentlich hat es die CIE gewusst, aber nicht gemerkt. Denn ein gewisser Rikard Küller (hier) hatte schon in den 1980er Jahren jede Menge Literatur dazu gesammelt und geschrieben. Dass viel von der Weisheit vor mindestens 50 Jahren veröffentlicht worden war, habe ich gestern kommentiert (hier). Nun hat die CIE schnell die Definition von Beleuchtung geändert. Allerdings niemanden darüber informiert. Warum denn informieren, wenn man alles selber macht? Sie produziert mit ISO zusammen auch einen internationalen Standard dazu. Warum nicht?

Darum: Im Heft Licht 2/2020 diskutieren Lichttechniker aus der TU Berlin das:

Was sagt uns dass? Dass ausnahmslos alle vorhandenen Studien potenziell mit einem mehr oder weniger großen Fehler behaftet sind, weil man die Lichtbedingungen nicht korrekt hat messen können. Nun sind theoretisch alle Messungen mit einem Fehler behaftet, es kommt daher darauf an, wie groß der Fehler ist. Hier die Meinung der Autoren: " …Dennoch werden die Lichtverhältnisse oft nur mit der vertikalen Beleuchtungsstärke am Auge und … beschrieben. Beide Werte sind integrale Größen und somit nicht geeignet, …"

Wenn es nur das wäre! Ich hatte vor einiger Zeit dargestellt, dass es die Vertikalbeleuchtungsstärke in künstlich beleuchteten Umgebungen gar nicht gibt: Vertikalbeleuchtungsstärke - Ein modernes Märchen zu gesundem Licht (hier). Das Licht kommt fast immer von oben. Jede Beleuchtungsstärke wird nach einer räumlichen Verteilung gemessen, die für das Aufwärmen von Milch in einem Topf angemessen wäre. Bei jedem Objekt, das nicht flach ist, gilt die Beleuchtungsstärke bedingt oder gar nicht. Bei den nichtvisuellen Wirkungen weiß man nicht, wie sich die räumliche Verteilung von Lichtquellen sie beeinflusst. Darum forschen die Kollegen aus Berlin (hier die Version veröffentlicht in LEUKOS The Journal of the Illuminating Engineering Society, Vol. 15, 2019, die Version in Licht hier bestellbar).

Licht muss in mehrerer Hinsicht anders gemessen werden, um die nichtvisuellen Wirkungen studieren zu können. Ein Vorschlag als Beispiel ist die Lichteinfallsstärke zu messen. Bei der steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Lichtquelle. Mal andersherum denken. Doch damit ist nicht Schluss. Ein gewisser Mark S. Rea, seines Zeichens der Editor des größten lichttechnischen Handbuchs der Welt, hatte vor mehr als 15 Jahren gezeigt, dass die Lichttechnik neu erfunden werden muss, um mit NIF umzugehen. Das beginnt bei der V(λ)-Kurve von 1924. Die Arbeit der Berliner Forscher, veröffentlicht 2020, zeigt, dass noch nicht viel geschehen ist.

Kann Licht frisch sein?

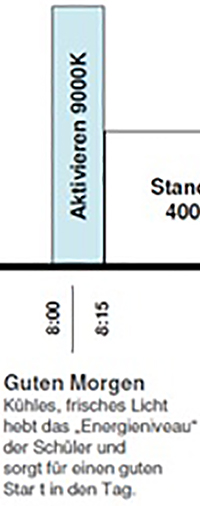

Kann Licht frisch sein? Keine Ahnung. Es steht aber in einem deutschen Standard. Muss also richtig sein. Denn nichts, was in einer Deutschen Norm steht darf falsch sein. Hier sieht man es. Das gesamte Bild zeige ich lieber nicht, gehört nicht zur Sache. Die Frage ist, kann Licht frisch sein?

Kann Licht frisch sein? Keine Ahnung. Es steht aber in einem deutschen Standard. Muss also richtig sein. Denn nichts, was in einer Deutschen Norm steht darf falsch sein. Hier sieht man es. Das gesamte Bild zeige ich lieber nicht, gehört nicht zur Sache. Die Frage ist, kann Licht frisch sein?

Wie bei allen Fragen, bei denen man die Antwort nicht kennt, arbeite ich mich voran nach der Ausschlussmethode. Hatte ich neulich gelernt bei „Wer weiß denn sowas?“, wo man Dinge lernt, die niemand braucht. Z.B. dass ein gewisser Abdul Latif Jandali die Welt der Kommunikation revolutioniert hätte. Abkömmling eines Syrers. Weder seine Eltern noch die Eltern der Mutter des Kindes, eine Deutsch-Schweizerin, wollten dass die beiden heiraten. So wuchs Klein Abdul bei einer Familie Jobs auf und hieß deswegen Steve.

Die Methode geht so: man schließt die Optionen aus, die nicht sein können. Also fangen wir an: Kann Licht abgestanden sein? Wäre wahr, wenn Licht nicht frisch sein kann. Kann aber nicht sein, weil Licht so flink ist, dass es keine Zeit hat, abgestanden herumzustehen. Nicht einmal auf schönsten Gesichtern und Körpern darf es weilen und muss ständig fort. Nur Malern und Fotografen gelingt es, das Licht einzufrieren. Dieses Verbrechen gelang am feinsten einer Vater-Sohn-Gang. Vater Lyonel schaffte es mit dem Pinsel. Dem Sohn Andreas Bernhard Lyonel Feininger war dies zu langsam. Er knipste lieber. Von ihm stammen viele Fotos, die das Magazin LIFE zu einer Institution machten. Seine Bilder sind Klassiker, seine Fachbücher auch.

Zurück zur Realität? Was ist frisch am Licht? Weiß ich immer noch nicht. Aber wenn ich mir gut gelungene LED-Beleuchtungen angucke, denke ich immer wieder an das Bild: frisches Licht. Dagegen sehen Beleuchtungen mit Leuchtstofflampen echt von Gestern aus. Mufflig …

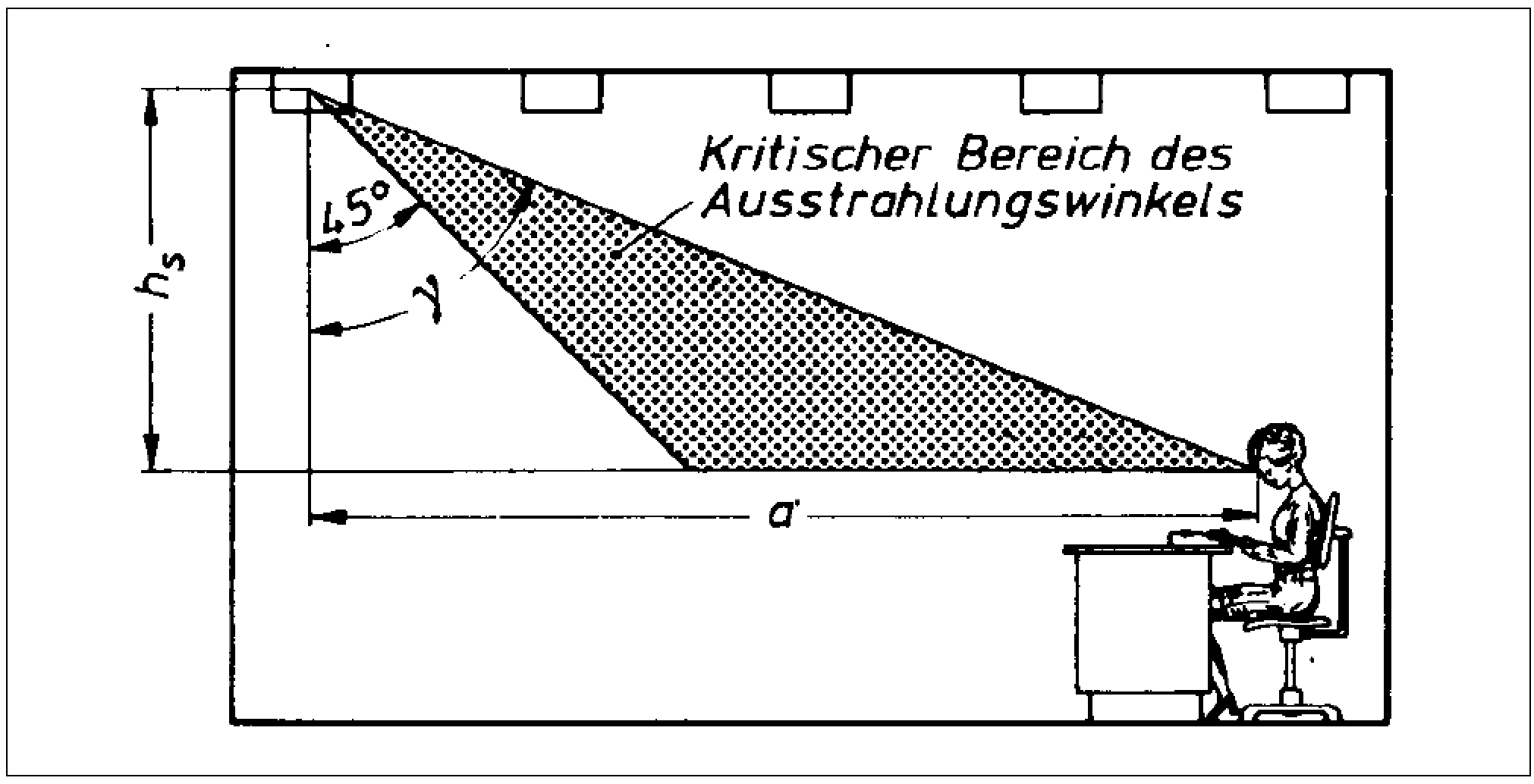

Auch die Blendung, über die ich mich häufig aufrege, ist von anderer Qualität. Ich sah neulich Werbung für eine neue Leuchte einer bekannten Firma, die man sofort verbieten müsste, weil die garantiert die „Vorschriften“ zur Begrenzung der Blendung verletzt. An einem Arbeitsplatz mit Bildschirm dürfte sie nie eingesetzt werden. Sie leuchtet mit 3.000 cd/m2 in der Richtung, wo Leuchten nur 200 cd/m2 abgeben dürfen, damit man auf den Bildschirmen Daten und nicht Leuchten leuchten sieht. Und? Ich schätze mal, die Leute werden sie mögen.

Irgendwas ist falsch. Ich denke, am Konzept der Blendung. Als die LiTG 100 wurde, proklamierte ein Professor für Lichttechnik, man müsse Blendung neu überdenken. Das war 2012. Ich selbst hatte vor dem Kongress der CIE dargelegt, was denn falsch sei (*). Das war 1975. Da die Weisheit paar Jahre zuvor erarbeitet worden war, sind es 40 Jahre nichts tun bei einem Grundkonzept – gewesen. Auch heute wüsste ich gerne, wie man Blendung bewerten soll. Die gültigen Vorstellungen sind ca. 80 Jahre alt, das Ziel, künstliche Beleuchtung darf nicht blenden, hatte gar ein Großer proklamiert, bevor er das elektrische Licht erfand. Der große Meister, der als Erfinder gilt, war in Wirklichkeit ein Entwickler, der allerdings seine Ideen auch selber entwickelte. Er hatte sich vorgenommen, ein Licht zu entwickeln, das so billig sein würde, dass sich nur Reiche Kerzenlicht leisten konnten. Das ist erreicht. Und es sollte nicht blenden. Ob das erreicht ist, wissen wir erst, wenn wir wissen, wie man Blendung beurteilt.

Mit der LED ist der Zeitpunkt schon längst da, an dem man wissen müsste, was Blendung eigentlich ist. Vielleicht wissen das manche – und erzählen nicht weiter.

*Çakir, A., (1975). Die Anwendung der Faktorenanalyse auf das Problem der psychologischen Blendung. Proceedings of the CIE Session in London (Session P-75-66) 1975.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025