Search Results for: vertikal

Vertikalbeleuchtungsstärke - Ein modernes Märchen zu gesundem Licht reloaded

Vor rund zwei Jahren (hier) hatte ich mich darüber amüsiert, dass Gebäude nach Vertikalbeleuchtungsstärke zertifiziert werden. Mein Beitrag über die neuen Bemühungen, Licht als gesund zu zertifizieren (hier und da), beschreibt aber, dass die circadiane Beleuchtung auf einer Vertikalbeleuchtungsstärke beruht. Die gibt es aber nur, wenn einer die Leuchten an die Wand hängt oder die Beleuchtung durch Fenster erfolgt.

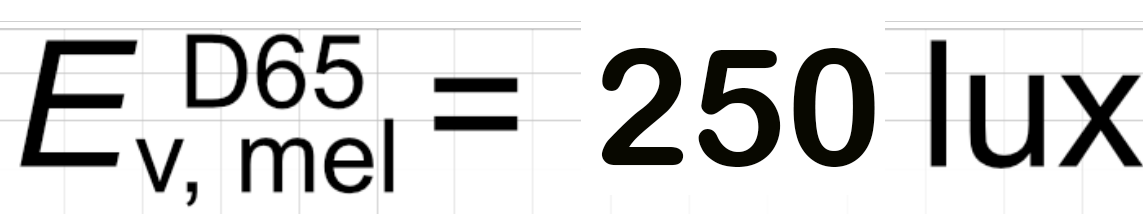

Als hätte man das gelesen und nicht gemerkt, dass man die Sache dadurch trefflich persiflieren kann, indem man sie zur obersten Maxime für die Beleuchtung erhebt, rufen führende Chronobiologen dazu auf, in allen Innenräumen eine Mindestvertikalbeleuchtungstärke von M-EDI > 250 lx für den Tag (06:00 bis 19:00) einzuführen. Da der Mensch sich abends auf die Ruhe vorbereiten muss, wird der Pegel auf 10 lx M-EDI gesenkt.

Lassen wir den Abend und die Nacht auf sich beruhen. Die haben die Menschen schon vor unserer Zeit zum Tage gemacht und werden sich milde über den Aufruf hinweg setzen. (Was übrigens sie vor Schaden nicht bewahren wird.) Was bedeutet eigentlich Vertikalbeleuchtungsstärke und wie viel ist „250 lx M-EDI“?

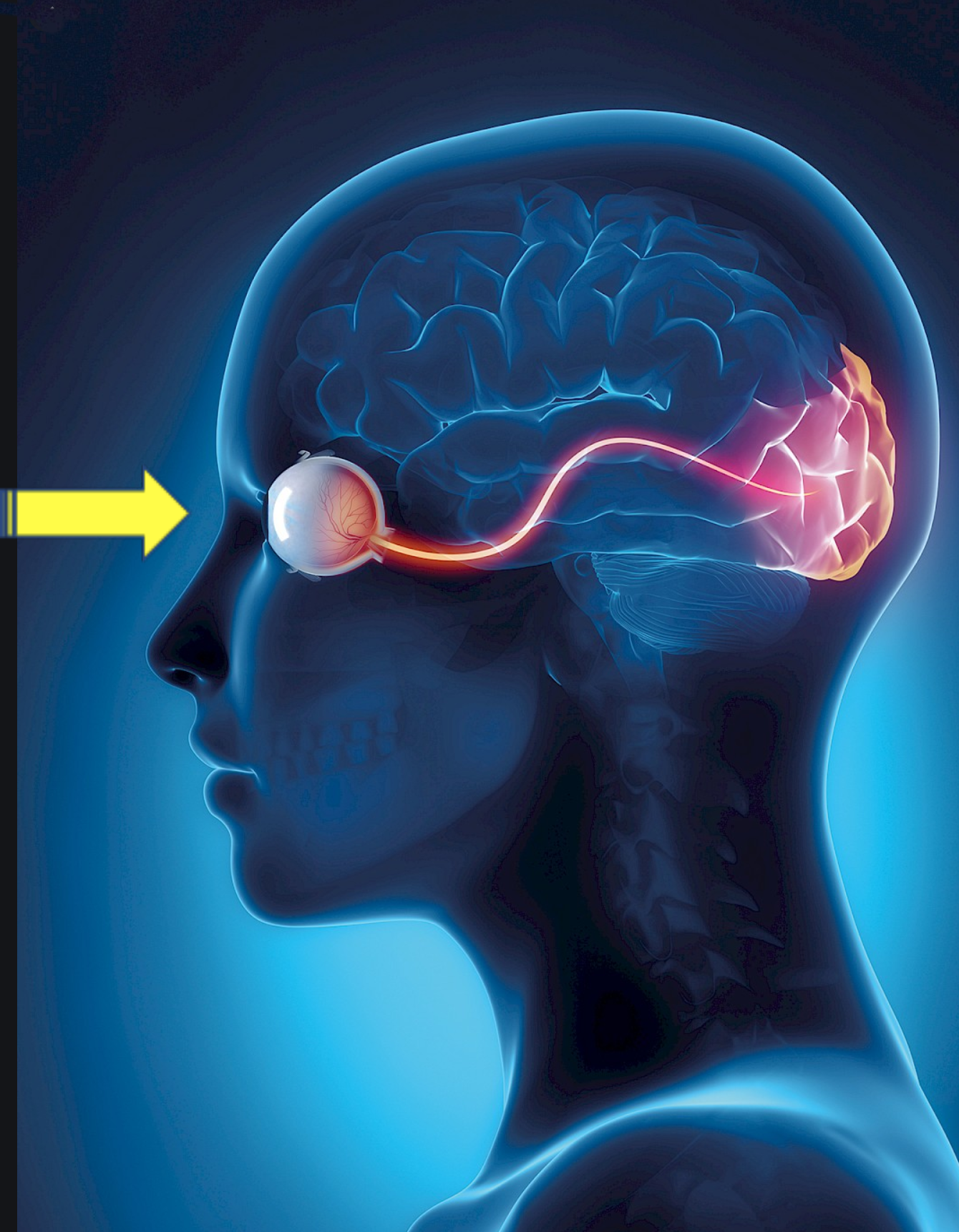

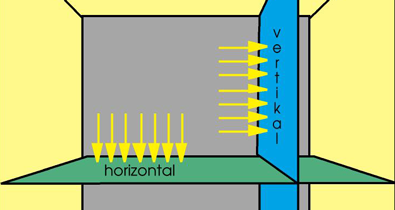

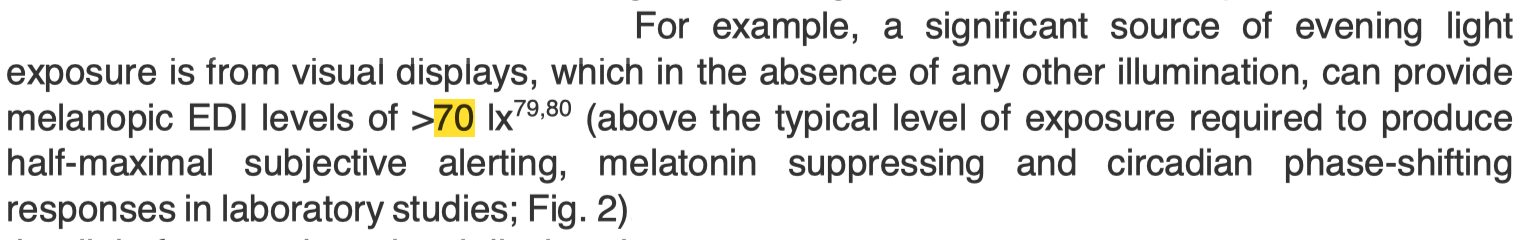

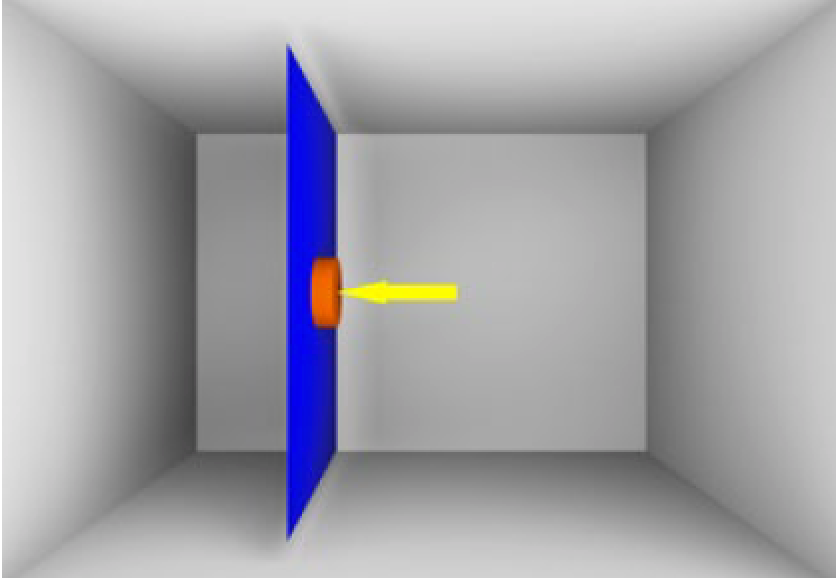

In lichttechnischen Büchern und auch bei Laiendarstellungen findet man Bilder wie hier. Dieses stammt aus einem Buch von mir. Man plant seit Ewigkeiten Beleuchtungen so, dass eine darunter liegende Ebene beleuchtet wird. Das sagen die senkrechten Pfeile aus. Die waagrechten Pfeile hingegen entsprechen keiner physikalischen Realität. Waagrecht fliegende parallele Strahlen gibt es nur von der Sonne. Jedes Licht von oben fällt mehr oder weniger schräg ein und trifft unter einem Winkel von weniger als 90º auf die Wände. Alle Objekte, die nicht so flach sind wie die Wände oder die Tische werden nicht von einer Horizontal- oder Vertikalbeleuchtungsstärke beleuchtet, sondern von jedem Strahl einzeln. Nur wenn das Beleuchtete völlig matt und platt ist, macht die Rechnung mit der Beleuchtungsstärke Sinn. Völlig matte und platte Sehobjekte kommen in der Realität sehr selten vor. Selbst die Bücher, die die Beleuchtungsstärke erklären, glänzen mindestens etwas. Die teuren Hochglanzbroschüren erst recht.

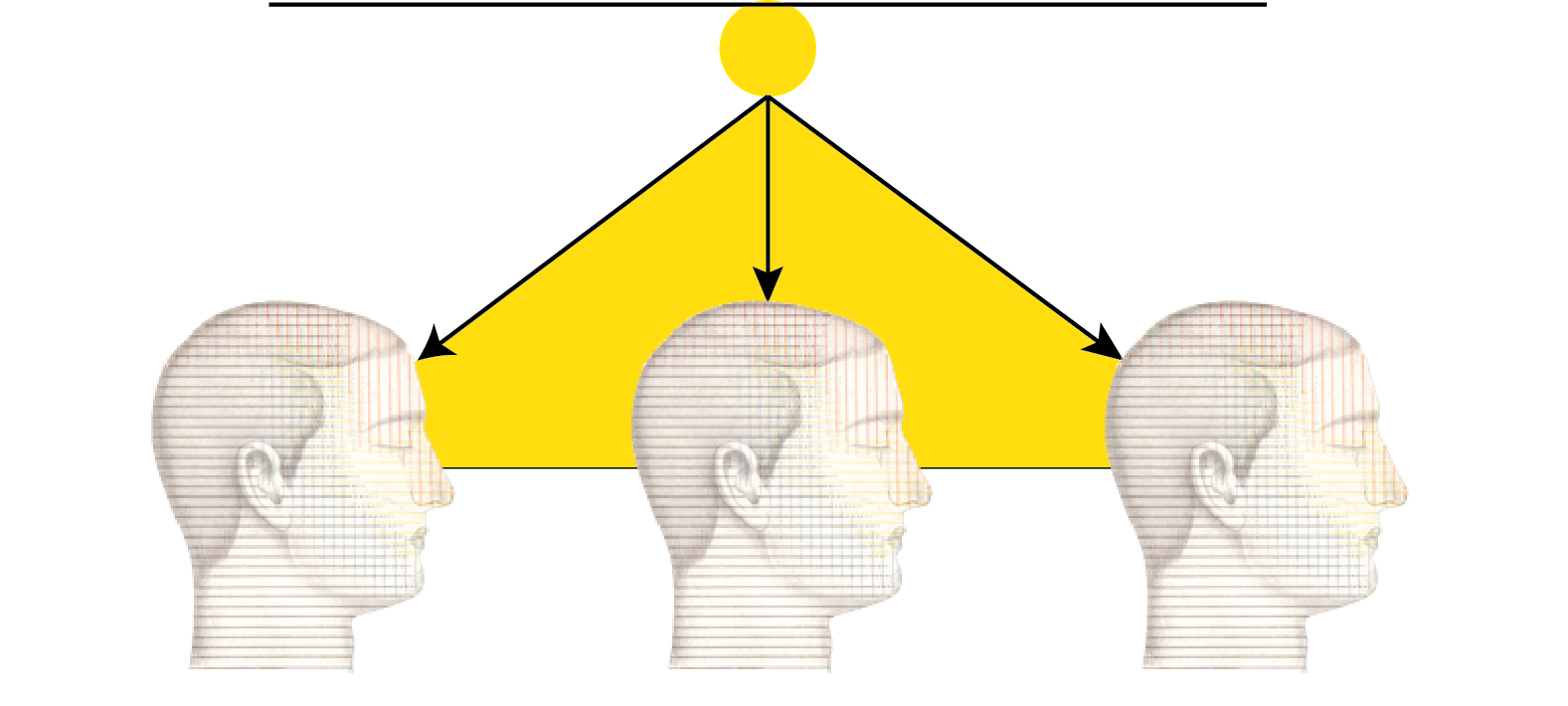

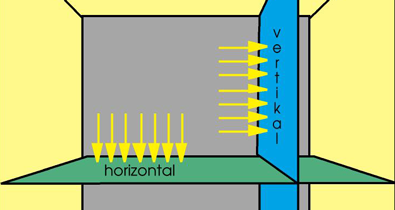

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Die drei Menschen in dem Foto werden von dem Licht unterschiedlich getroffen, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Den einen trifft es auf die Stirn, den zweiten auf den Hinterkopf. So sind beide Größen, die Horizontal- wie die Vertikal-Beleuchtungsstärke, fiktive Größen, die kaum geeignet sind, das Erleben einer Szenerie auch nur näherungsweise zu beschreiben.

Bei der Vertikal-Beleuchtungsstärke gibt es noch dazu einen Fakt mit fataler Wirkung für die Praxis: Es gibt unendlich viele vertikale Ebenen, aber nicht so viele Stellen, von denen aus man Licht losschicken kann, um sich waagrecht zu bewegen. Ergo: Wer eine Wirkung mit einer Vertikalbeleuchtungsstärke erzielen will, muss eine Vorzugsrichtung vorgeben, in der die Menschen blicken sollen. So etwas könnte klappen, wenn die Leute nichts zu tun haben. So wie vor einer Therapie-Lampe, man guckt eine Zeitlang hinein. Sieht allerdings während der Sitzung und eine Weile danach nichts. Man stelle sich ein Großraumbüro vor, im dem alle in eine Richtung gucken. Dazu noch gehobenen Hauptes, damit sie gesundes Licht empfangen. Am besten eignen sich wohl Amphitheater - da hat jeder die gleiche Chance gesundes Licht abzubekommen. Diese wurden in der Antike erfunden, um allen die gleiche Sicht auf die Bühne zu realisieren. Die antiken Baumeister haben sich da wohl geirrt. Oder nicht die epochale Chance begriffen, die ihre Bauweise eröffnet.

Die Vertikal-Beleuchtungsstärke der Beleuchtung eines Raumes ist daher ungeeignet, um die Arbeitnehmer gesundzustrahlen. Wer gar auf der Basis dieser Größe Gebäude zertifiziert, sollte sich nicht wundern, wenn andere ihn der Quacksalberei bezichtigen. Der Gedanke liegt ja nahe.

Etwas kniffliger dürfte sich die Frage nach der Intensität gestalten. Wenn man die Arbeitsräume von der Decke aus beleuchten will, kommt auf 1 lx Beleuchtungsstärke (horizontal) 0,3 lx vertikal. Allerdings, wie gesagt, sehr ungleichmäßig. Wenn die Beleuchtung mit Lampen von 3000K ("warmweiß") erfolgen soll, bedeutet 250 lx M-EDI überschlagsmäßig 500 lx visuell. Man muss also eine Beleuchtungsstärke von 1.500 lx einplanen. Da die Lampen altern, muss dazu ein Zuschlag von mindestens 25% kommen. Also plant man etwas über 2000 lx.

Wenn man so etwas wirklich realisiert, werden Gutachter für Ergonomie die besten Chancen für regelmäßige Aufträge von Betrieben bekommen. Bildschirmarbeit ade! Die Sorge ist allerdings ziemlich theoretischer Natur. Ein ähnliches Konzept mit einer hohen Beleuchtungsstärke mit waagrecht fliegenden Strahlen, dass einen Silhoutteneffekt vermeiden wollte, ging vor 50 Jahren derart arg in die Hose, dass selbst dessen Autor sich nie wieder dazu äußern wollte (hier).

So hoffnungslos ist die Lage allerdings nicht. Bei heutigen Beleuchtungen kommt man auf 150 lx vertikal ≈ 75 lx M-EDI. Und dafür reicht der Bildschirm. Damit es mir jeder glaubt, hier ein Screenshot aus der echten Publikation. Bei zwei Bildschirmen, die es an immer mehr Arbeitsplätzen gibt, kommt man schon in die Größenordnung, die man einhalten soll. Und man guckt während der Arbeit garantiert in den Bildschirm. Unglaublich aber wahr: Wer hätte gedacht, dass der Bildschirm eines schönen Tages als gesundheitsförderlich eingestuft würde? Und den armen Seelen, die ohne Bildschirm arbeiten müssen, verschreibt der Arzt einen. Die Spielesoftware gibt es dazu, damit man sich vor der Kiste nicht langweilen muss.

Vertikalbeleuchtungsstärke - Ein modernes Märchen zu gesundem Licht

Kann es sein, dass etwas nicht Vorhandenes zertifiziert wird? Es kann, z.B. eine nicht vorhandene Sicherheit. Dann bricht ein Damm. Oder Tausende Frauen müssen um ihre Brustimplantate fürchten. In der Physik kennt man so etwas aber nicht. Mein Beitrag über die neuen Bemühungen, Licht zu zertifizieren (hier und da), beschreibt aber, dass die ganze circadiane Beleuchtung auf einer Vertikalbeleuchtungsstärke beruht. Die gibt es aber nur, wenn einer die Leuchten an die Wand hängt oder die Beleuchtung durch Fenster erfolgt.

Wie kommt es aber, dass sogar eine ASR (ASR A3.4 Beleuchtung) eine Größe behandelt, die es gar nicht gibt? Oder eine nagelneue Beleuchtungsnorm auch diese regelt? Es handelt sich um eine Daumengröße, aus der der Fachmann, z.B. der Beleuchter bei Filmaufnahmen seine Schlüsse ziehen kann. Alle anderen reden davon, verstehen aber wenig. Wenn man in lichttechnische Bücher oder Broschüren guckt, sieht man ein ähnliches Bild wie hier. Das erklärt, was die Horizontal- und die Beleuchtungsstärke sind. Die erstere, das Ziel fast aller Industriebeleuchtungen, ist recht real, weil das Licht von der Decke kommt. Sie ist auch bedeutsam, allerdings nur dann wenn alle beleuchteten Objekte flach und matt sind. So wie die Akte des Preußischen Beamten am Ende des Dreikampfs, Bumsen, Lochen, Abheften. Schlägt man die auf, sieht man die eingelegten Blätter umso heller, desto größer die Beleuchtungsstärke darauf ist.

Die deutschen Lichttechniker sind aber schon vor langer Zeit dahinter gekommen, dass man einen Raum so nicht beleuchten kann, weil zwar die flachen Sehobjekte beleuchtet werden, aber räumliche Objekte schlecht "modelliert" sind. Ob die das selbst waren oder ein Brite, Christopher "Kid" Cuttle, kräftig nachgeholfen hat, kann ich nicht behaupten. Nachdem sich dieser nach Neuseeland verzogen hatte, machte mein Kollege Fred Haeger seinen Doktor mit Lichtfeldgrößen. Irgendwann mal war denn die Größe auch in Normen erschienen. Die sogenannte Vertikalbeleuchtungsstärke wurde in 1,2 m Höhe gemessen und mit der horizontalen an der gleichen Stelle verglichen. Schattigkeit nennt sich die wenig anschauliche Größe seitdem. Sie ist - angeblich - ein Maß für die Modellierung von Gesichtern. Deswegen die Messung bei 1,2 m. Der statistisch kleine Mensch hat dort die Augen. Allerdings nur, wenn er sitzt. Wenn er in einem üblichen deutschen Büro stehend arbeiten will, ist mit der Modellierung Essich!

Das Problem ist, dass Licht dummerweise geradeaus fliegt. Wenn einem weise Männer und Frauen erzählen, man bräuchte ein ausgewogenes Verhältnis von direktem und gestreutem Licht, muss man denen zeigen, wie Filmer das bewerkstelligen. Die laufen - selbst bei bewölktem Himmel - mit riesigen Diffusoren herum. Bei allen anderen Fällen handelt es sich um eine Umrechnung schräg von oben einfallenden Lichts in eine vertikale Messebene. Mit Sehen und Modellieren hat das wenig gemein. Das merkt man sofort, wenn man Licht in real existierenden Arbeitsräumen misst. Die sog. Schattigkeit variiert von einem Messpunkt zum nächsten derart krass, dass jegliche Mittelwertbildung ohne Sinn bleiben muss.

Solange man nicht von Gesundheit spricht, kann man mit einer nicht real existierenden Größe leben, auch wenn jeder zweite in einem Raum mehr dunkle Augenringe hat, als seinem Konsum an Hochprozentigem entspricht. Wenn aber Gebäude danach zertifiziert werden, hört der Spaß auf.

Das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt …, der nie kommen wird?

26.09.2024

.

Vorgestern berichtete ich über die dritte Verlautbarung der CIE zum Thema "Richtiges Licht zum richtigen Zeitpunkt". Der Bericht wurde von manchen wohl als Kritik an der CIE aufgefasst. Der Eindruck trügt. Die Kritik ging an eine andere Adresse. Daher möchte ich die Aussage vertiefen.

Vor drei Jahren hatten die führenden Chronobiologen der Welt ein Memorandum veröffentlicht und darin - übrigens ohne Begründung - angegeben, wie eine der Gesundheit zuträgliche Beleuchtung ausschaut, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Das war überfällig, nachdem man seit 2001 Tausende Veröffentlichungen dazu produziert hatte.

Wohl auf keinem Fachgebiet klaffen so große Unterschiede zwischen Wissenschaft und Technik wie in der Beleuchtung. Dies habe ich in dem Buch "Genesis 2.0 - Die Schöpfung der elektrischen Sonne" dargelegt. Warum ist das aber so? Ignorieren die Techniker wissenschaftliche Erkenntnisse? Manchmal schon. Aber der Grund liegt woanders. Das Produkt der Lichttechnik, die künstliche Beleuchtung, ist nur Mittel zum Zweck. Es entwickelte sich viele tausend Jahre, bevor die Technik einen Namen bekam. Die Menschen brauchten es, um die Dunkelheit zu vertreiben. Zum einen aus den Höhlen, in die die Sonne nicht hinein gucken konnte. Aber die wesentliche Aufgabe des künstlichen Lichtes war, den natürlichen Tag zu verlängern. So nebenbei schuf die Lichttechnik die 24/7- Gesellschaft im Privaten wie in der Arbeitswelt.

.

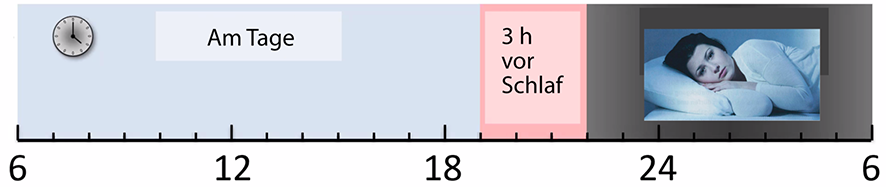

Der Rat der Wissenschaftler besagte, in Innenräumen muss das Lichtniveau viel höher sein als heute üblich. Es besagt aber nicht, in welchen Räumen das gelten soll. Aber der Zeitraum wird angegeben: Zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr, also an einem fiktiven Tag während des Tages. Danach soll das Licht auf maximal 1/25 des Tageswertes abgesenkt werden. Also können nicht Arbeitsräume gemeint sein. Nach 19 Uhr sind die entweder unbesetzt oder mit arbeitenden Menschen belegt. Diese können im Halbdunklen nicht arbeiten. Ich denke, es ist nicht einmal möglich, dass sie sich sicher bewegen.

Was wird wohl ein Lichtplaner von seinem Auftraggeber hören, wenn er diesem erklärt, er würde die neue Anlage mindestens um den Faktor drei größer planen, damit es am Tage heller wird? Dafür müsste das Licht abends heruntergedimmt werden, bis es flackert. Lassen wir das Spekulieren sein und denken weiter, dass der Auftraggeber den Plan akzeptiert. wo findet man an der Decke so viel Platz, dass alle neuen Leuchten installiert werden können? Alternativ könnte man hellere Lampen nehmen. So oder so wird das neue Licht blenden, weil die Empfehlung lautet, eine hohe vertikale Beleuchtungsstärke zu erzielen.

Und diese Blendung gilt doppelt, denn der Benutzer wird nicht nur direkt geblendet, sondern auch über seinen Bildschirm. So ist zu verstehen, warum die Antwort der CIE auf diese Empfehlung entsprechend ausgefallen ist: "Ein hoher melanopischer EDI (eine sehr hohe Lichtexposition) während des Tages ist förderlich für die Wachsamkeit, den zirkadianen Rhythmus und einen guten Nachtschlaf.“ Die CIE antwortete darauf "Die CIE erkennt an, dass der Aufenthalt im Freien während des Tages mit einer besseren Gesundheit und einem höheren Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird und dass die Exposition gegenüber Tageslicht eine wichtige kausale Komponente für diese Effekte darstellt."

Das ist keine Satire, sondern vermutlich die einzig mögliche Realisierung der Empfehlung für Arbeitsstätten. Warum dem so ist, hatte ich bereits einige Male erklärt, so z.B. hier oder da oder dort.

-

Ich hoffe, dass es klar wird, warum die CIE alle Hoffnungen aufgegeben zu haben scheint. Interessant in diesem Zusammenhang ist, wie eigentlich 18 führende Köpfe der Chronobiologie mit solch einem Vorschlag kommen konnten, den kein Lichtplaner realisieren kann, was es auch nicht dessen Aufgabe ist. Und wieso sie auf Daten zurückgegriffen haben, die von jungen Menschen bzw. von solchen mit mittlerem Alter stammen.

Eigentlich ist es in der Wissenschaft keine Seltenheit, das man junge und gesunde Probanden beschäftigt. Dass dies ein Fehler ist, wird jeder Wissenschaftler bestätigen. Warum tut man es dennoch? Aus methodischen Gründen! Viele Untersuchungen, die etwas mit der Physiologie zu tun haben, werden mit gesunden Probanden ausgeführt, weil man nicht genau spezifizieren kann, was krank ist. Diese sind häufig auch männlich, weil sich die Physiologie der Frau im Rhythmus des Mondes ändern kann, aber nicht unbedingt muss. Daher wird in der Pharmazie meist mit männlichen Probanden gearbeitet.

Wie kommt es aber bei der Chronobiologie dazu, dass man Licht mit Daten on jungen Menschen bzw. von solchen mit mittlerem Alter bestimmt? Die CIE sagt dazu, die Forschenden hätten 19 Veröffentlichungen aus den Jahren 2000 bis 2019 einer Meta-Analyse unterzogen. Da schwant mir etwas: Der Forschende mit dem größten Einfluss aus dieser Zeit war Prof George Brainard, und der forschte u.a. für die NASA (NASA, Lighting design of space vehicle and space craft interiors: space shuttle, space station and space laboratory) seit 1987). Das größte Interesse an der Chronobiologie besteht in der Raumfahrt, weil der Tag für die jetzigen Raumfahrer (ISS-Besatzung) etwa 90 Minuten beträgt und nicht 24 Stunden. Zudem würden diese bei einer Mars-Mission einem unbestimmten Rhythmus unterworfen werden bzw. keinem Rhythmus. Böse Zungen behaupten, die Daten, aus denen eine gesunde Beleuchtung für Irdische abgeleitet worden ist, würden von Brainards Studien mit Raumfahrern stammen. Und diese sind in dem kritisierten Alter.

Während die Sache mit den Probanden noch irgendwie akzeptiert werden kann, beanstandet die CIE das Wesentliche an der Empfehlung, die Angabe eines Wertes für die Beleuchtungsstärke ohne Zeitangabe. Die 250 lx (EDI) gelten für die gesamte Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Eine solche Angabe ist üblich für die Beleuchtung für das Sehen, weil man nichts mehr sehen kann, sobald das Licht erlischt. Bei den circadianen Wirkungen wurde hingegen fast immer von einer Lichtdosis gesprochen, die sich aus Beleuchtungsstärke und Zeit errechnet, so wie bei der Fotografie. Während das Auge kein Gedächtnis hat, von einem Kurzzeitgedächtnis für Sekunden abgesehen, haben circadiane Wirkungen ein Gedächtnis, das etwa 24 h beträgt. Wenn man alle physiologischen Wirkungen des Lichts berücksichtigen will, reicht auch ein Jahr nicht als Gedächtnis aus. Wie die Erfahrung zeigt, gibt es von Licht gesteuerte Vorgänge, die noch länger dauern. Aber die untersucht ja keiner, weil das lange dauern kann.

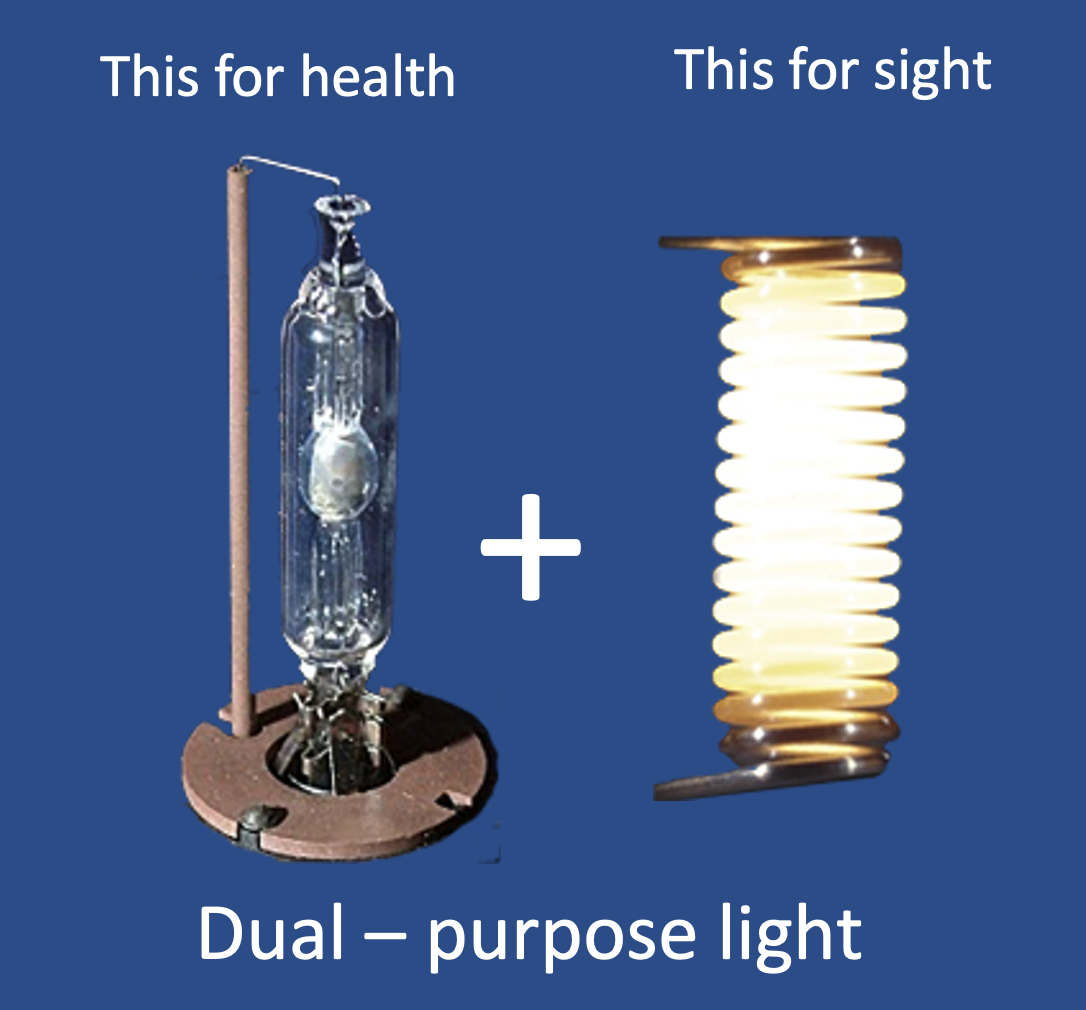

Summa summarum bedeutet die Deklaration der CIE ein Verschieben der richtigen Zeit für das richtige Licht auf Sankt Nimmerlein. Die Revolution fällt erst einmal aus. Übrigens … das ist nicht die erste Pleite des Anspruchs, mit gutem Licht eine gesunde Umgebung zu schaffen. Der erste Versuch wurde in 1925 von Matthew Luckiesh eingeleitet. Damals wollte die Lichttechnik die Sonne im Innern der Gebäude nachbilden, damit die Menschen keinen Vitamin D Mangel erleiden sollten. Das sollte das Dual Purpose Light besorgen. Am Ende gab es Milch mit Vitamin D Zusatz. Heute will man den Melatoninhaushalt des Menschen in Ordnung bringen. Das könnte mit Melatoninpillen enden.

.

Das richtige Licht zur richtigen Zeit - Zum Dritten!

24.09.2024

.

Denkbar überbrachte heute unsere Glückwünsche an Dr. Lichtboss anlässlich der Stellungnahme der CIE zu „Richtiges Licht zur richtigen Zeit“, die die Breaking News beherrscht. Das Event hat Jubiläumscharakter und geht nach 2015 und 2019 in die dritte Runde. CIE beschreibt seit 10 Jahren, was sie denkt, wie den Menschen das richtige Licht zur richtigen Zeit zuteil werden kann. Vor drei Jahren hatten wir berichtet, wie sich 18 Pundits des gesunden Lichtes die Sache vorstellten (link). Jetzt hat die CIE, der Weltverbande der lichttechnischen Gesellschaften reagiert.

Das Interview führte unser Chefblogger Anton von Wegen.

Denkbar

![]()

Lichtboss

_

Denkbar

_

-

Lichtboss

-

Denkbar

-

-

Lichtboss

Herr Dr. Lichtboss, können Sie unseren Lesern kurz erklären, was dieser Tag Ihrem Unternehmen als ältestes Start-up der Lichtbranche bedeutet?

Ja, gerne doch. Aber ich muss mich kurz fassen, weil ich in eine Therapiesitzung muss.

Ach, hat Ihr Unternehmen Märlux jetzt eine Abteilung Lichttherapie? Ich dachte, Sie beschäftigen sich primär mit gesundem Licht.

Tun wir auch. Die Therapie ist eine gewöhnliche Psychotherapie für mich persönlich.

Oh, Persönliches ist nicht Gegenstand dieses Interviews. Unsere Leser interessieren sich in erster Linie für Ihre Produkte, die gesundes Licht für alle bieten.

Darum geht es ja. Deswegen ist meine Therapie nicht nur meine Sache. Alle die glaubten, dass unsere Beleuchtung endlich gesund wird, sind gelinde gesagt, deprimiert.

Denkbar

Interessant … Und ich dachte immer, Ihre Umsätze gehen durch die Decke?

Lichtboss

Das schon, aber durch die Decke der Etage unter uns.

Denkbar

Wie das? Als Sie Märlux gründeten, hieß es doch, man braucht eine völlig neue Lichttechnik, eine die sich am Menschen orientiert.

Lichtboss

Dann glauben Sie an Märchen, die die Branche erfolgreicher verbreitet als die Gebrüder Grimm. Wir wollten anders sein. Wir glaubten an HCL, was da hieß „human centric lighting“. Dabei glaubten wir an human centric design, mit dem die Autoindustrie seit Jahrzehnten erfolgreich arbeitet.

Denkbar

Das Konzept ist doch stimmig. Warum sollte es gerade in der Lichttechnik nicht klappen?

Lichtboss

Weil die anderen keine Märchen erzählten. Ich muss mich korrigieren, weil bei der Autobranche diejenigen, die Märchen erzählten, über Kurz oder Lang pleite waren. So hat sogar der Primus des Weltmarktes ins Gras gebissen. General Motors ging mit 101 Jahren 2009 in die Insolvenz. Kennen Sie so etwas aus der Lichtbranche?

Denkbar

Na, ja! General Electric macht nur noch negative Schlagzeilen. Philips macht kein Licht mehr. AEG ist schon lange vorbei. Und Osram hat Siemens verscherbelt. Licht kommt heute aus Elektronikbuden.

Lichtboss

Was lag da näher, als den Vorstellungen von einer völlig neuen Lichttechnik zu glauben? Nach 80 Jahren Glaube an das Licht zum Sehen stand plötzlich die Erkenntnis, dass Sehen nicht alles ist, was Licht bewirkt. Die CIE hat da 2004 in Wien einen Kongress abgehalten, der uns alle beflügelt hat. …

Denkbar

… vor Allem Märlux.

Lichtboss

Ja, vor Allem wir! Wir wollten das Licht an die Körperrhythmen des Menschen anpassen. Das ist eben das Problem!

Denkbar

Wieso Problem? Ich denke, es ist immer gut, wenn Technik an den Menschen angepasst wird.

Lichtboss

Sagen wir mal, häufig. Im Falle von Licht haben die Gurus um Prof. Brown (hier) viel Licht empfohlen, aber nur tagsüber zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr. Abends soll es nur ganz wenig Licht geben, nachts überhaupt keins

Denkbar

Klingt plausibel. Das Licht dem Verlauf der Sonne anpassen … Wo liegt das Problem?

Lichtboss

Problem? Die Menschen machen Licht, wenn sie es brauchen. Und das seit der Eiszeit. Jetzt sollen wir denen erzählen, dass sie unsere Produkte brauchen, wenn sie sie nicht brauchen? Zudem: Es müsste verboten werden, nachts mit dem Computer zu arbeiten. Deren Bildschirme erzeugen 7 mal so viel Licht wie zulässig.

Denkbar

Oh, so habe ich das nicht gesehen. Ich denke, dass die Empfehlung von 18 Spitzenforschenden kam. Wer sollte da besser denken können?

Lichtboss

Stimmt. Die haben nur nicht daran gedacht, dass wir nicht mehr in der Eiszeit leben. Die Lichttechnik hat die 24/7 Arbeitswelt möglich gemacht. Und den Forschenden fällt nichts Besseres ein als, dies für gesundheitsschädlich zu erklären.

Denkbar

Da wird die CIE ein klärendes Wort gesprochen haben. Ich lese: „Die Empfehlung für den Abend, drei Stunden lang nicht mehr als 10 lx melanopisches EDI am Auge zu haben, lässt sich möglicherweise nur schwer mit den individuellen Anforderungen an die Sichtbarkeit bei der Arbeit vereinbaren, insbesondere bei Personen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten. Sowohl die Beratung durch Experten als auch die sorgfältige Auswahl der Lichtquellenspektren könnten dazu beitragen, eine integrative Lösung zu finden.“ (Übersetzt mit DeepL.com)

Lichtboss

Meinen Sie, das ist klar? Das einzig Klare ist, dass die Empfehlung der Experten Unsinn ist. Die haben wohl nicht an die Arbeitswelt gedacht. Das nenne ich Expertise. Die Herrschaften wissen wohl nicht, dass die Branche das große Geschäft mit der Beleuchtung von Arbeitsstätten macht.

Denkbar

Etwas seltsam. Leben die Forschenden auf einem anderen Planeten?

Lichtboss

Nö, wenn man so nimmt: „Wie die Teilnehmer des Manchester-II-Workshops [die Quelle der Expertise] feststellten, beziehen sich diese Empfehlungen auf die Bedürfnisse gesunder junger bis mittelalterlicher Erwachsener, aber ihre Anwendbarkeit auf jüngere und ältere Bevölkerungsgruppen sowie auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist unbekannt. Fördereinrichtungen sollten Projekten Vorrang einräumen, die Informationen über vielfältigere Stichproben mit unterschiedlichem Alter und Gesundheitszustand liefern. (Übersetzt mit DeepL.com)

Denkbar

Gesunde junge bis mittelalte Menschen … kommt mir bekannt vor. Das war die Basis der Definition von Licht mit der V(λ)-Kurve vor genau 100 Jahren. Die CIE scheint aufgewacht zu sein? Wird nicht gerade das Jahrhundert dieser Kurve gefeiert?

Lichtboss

Ja. Die CIE wird aber den Deubel tun und von ihrer Definition abweichen. Selbst wenn ihr nachgewiesen wurde, dass man das Licht nicht so definieren darf. Das steht extra in dem Standard ISO/TR 9241-610. Allerdings wurde dieser Standard erst in 2022 geschrieben. Die Aussage, dass man Licht nicht so definieren darf, wenn es um physiologische Wirkungen geht, steht seit den 1940er Jahren in den Standards der US-amerikanischen Lichttechnik (IES). Und eine Kommission der IES hat dies ausdrücklich im Jahr 2008 bestätigt. Da die CIE trotzdem bei ihrer Meinung geblieben ist, wurde dasselbe in einem Standard in 2018 wörtlich wiederholt.

Denkbar

Da scheint es paar Probleme mit der Theorie zu geben. Hat es praktische Konsequenzen?

Lichtboss

Vor allem die! Wenn man den Experten folgt und Licht installiert, die am Tage mindestens 250 melanopisch EDI vertikal erzeugt, muss man je nach Berechnung die installierte Leistung mindestens verdreifachen, eher verfünffachen. Dazu sagt die CIE in ihrem Bericht: „Um für die Benutzer und die Baubehörden akzeptabel zu sein, muss die vertikale Beleuchtungsstärke von mindestens 250 lx melanopischer EDI erreicht werden, ohne dass dies zu Unbehagen oder eingeschränkter Sicht führt, und die Lichtexposition muss innerhalb der Grenzen der Energievorschriften liegen.“ Machen Sie das mal! Seit es künstliche Beleuchtung gibt, das ist über 100 Jahre her, plant man immer nach horizontaler Beleuchtungsstärke. Auf einmal 90º umdrehen und verdreifachen?

Denkbar

Müsste doch gehen? Dann verdreifachen Sie Ihren Umsatz pro Arbeitsplatz.

Lichtboss

Von wegen! Vertikale Beleuchtungsstärke bedeutet horizontal fliegendes Licht. Das gibt es nur durch Fenster. Unsere Beleuchtung kommt immer von der Decke, weil Arbeitsstätten so geplant werden. Dort ist die vertikale Beleuchtungsstärke nur ein Rechenkonstrukt. Real existiert die nicht. Und wenn … in einem Arbeitsraum stehen dem horizontal fliegenden Licht Bildschirme, Maschinen, Schallschirme u.v.a.m. im Wege.

Denkbar

Wenn dem so ist, wird es wohl nichts mit der gesunden Beleuchtung, oder wie sehen Sie das?

Lichtboss

Das ist ja der Grund für meine Therapie. Die CIE sieht aber schon einen Ausweg. Der schmeckt uns aber nicht.

Denkbar

Das habe ich wohl überlesen. Können Sie bitte für unsere Leser den entsprechenden Passus zitieren?

Lichtboss

Ungern. Aber wir sind ehrlich. Die Empfehlung, auf die sich die CIE bezieht, lautet „Ein hoher melanopischer EDI (eine sehr hohe Lichtexposition) während des Tages ist förderlich für die Wachsamkeit, den zirkadianen Rhythmus und einen guten Nachtschlaf.“ Die Empfehlung der CIE, die ich sehr ungerne zitiere, besagt: „ Die CIE erkennt an, dass der Aufenthalt im Freien während des Tages mit einer besseren Gesundheit und einem höheren Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird und dass die Exposition gegenüber Tageslicht eine wichtige kausale Komponente für diese Effekte darstellt. Die CIE empfiehlt auch, das Tageslicht in Innenräumen nicht unnötig einzuschränken. Mehr Tageslicht in Gebäuden führt in der Regel auch zu einer Verringerung des Energieverbrauchs für die Beleuchtung."

Denkbar

Danke. Jetzt verstehe ich Sie voll und ganz.

Die Pressemitteilung der CIE (oben rechts in voller Länge verlinkt) bedeutet nichts anderes als, dass die Diskussion der letzten 25 Jahre kaum etwas bewirkt hat. Die Lichttechnik war in den 1920ern ausgezogen (Light and Health von Matthew Luckiesh) das Tageslicht vollständig zu ersetzen, und das nicht im Sinne eines einfachen Ersatzes, sondern einer Verbesserung. Kurz danach zog die Klimatechnik aus, um eine völlig künstliche Welt zu schaffen. Die Gebäude sollten nicht mehr nach oben wachsen, sondern nach unten und so an Energie sparen, von Lärm verschont werden.

Damit jeder die Entwicklung nachvollziehen kann, habe ich die Pressemitteilungen der CIE von 2015 und 2019 hier verlinkt.

Wann wird das Licht im Büro endlich gesund?

29.03-2024

.

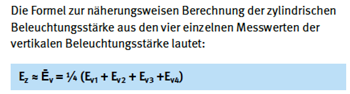

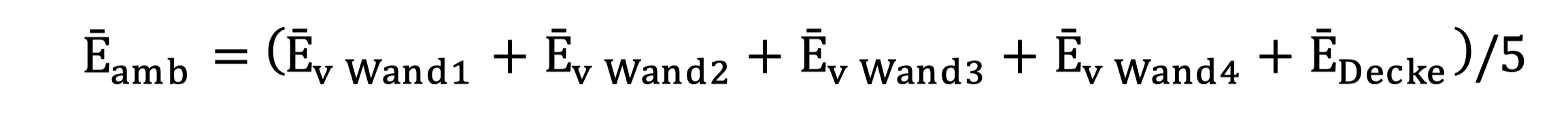

Irgendwie habe ich im Laufe der Jahre Zweifel daran bekommen, dass das Licht im Büro gesund wird. Denn schon im Jahre 2021 hatte eine Gruppe aus Pundits, das sind die Weisen, früher alte weiße Männer mit grauen Bärten, heute auch jüngere Damen, befunden, man müsste die Menschen zwischen 07:00 Uhr und 19:00 mit einer starken Vertikalbeleuchtung bescheinen. Naturgemäß müsste das Licht blau-angereichert sein. Diese müsste zudem 250 lx mel-EDI ergeben. Etwa gleichzeitig erschien das Werk von Experten, weniger bärtig und mit einer geringeren Beteiligung an Frauen, die Norm EN 12464-1, die mir erklärte, dass die Vertikalbeleuchtungsstärke in allen Richtungen fegen muss (gestern erklärt hier), auf dass es im Büro hell wird. Die Formel will ich niemandem verheimlichen, sie ist nicht geheim, auch wenn nicht für jedermann zugänglich.Ich meine mental.

Um der Verwirrung keinen Schaden beizufügen, will ich nicht erklären, dass der Index "v" hier nicht visuell bedeutet, sondern vertikal. Der Index amb kommt von ambient wie Ambiente. Der kleine Strich auf dem E bedeutet, man müsse das Licht auf jeder Wand für sich mitteln, dann mit dem Mittelwert an der Decke zusammenzählen, um alles nochmals zu mitteln. Nur das Licht an der Decke hat keine Bezeichnung, denn sie ist keine Horizontalbeleuchtungsstärke, aber auch nicht vertikal. Sie läuft einfach gegen die Wand, pardon, Decke. Ihre Messung gefilmt schlägt jede Slapsticknummer um Längen.

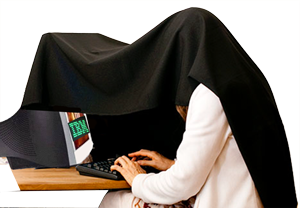

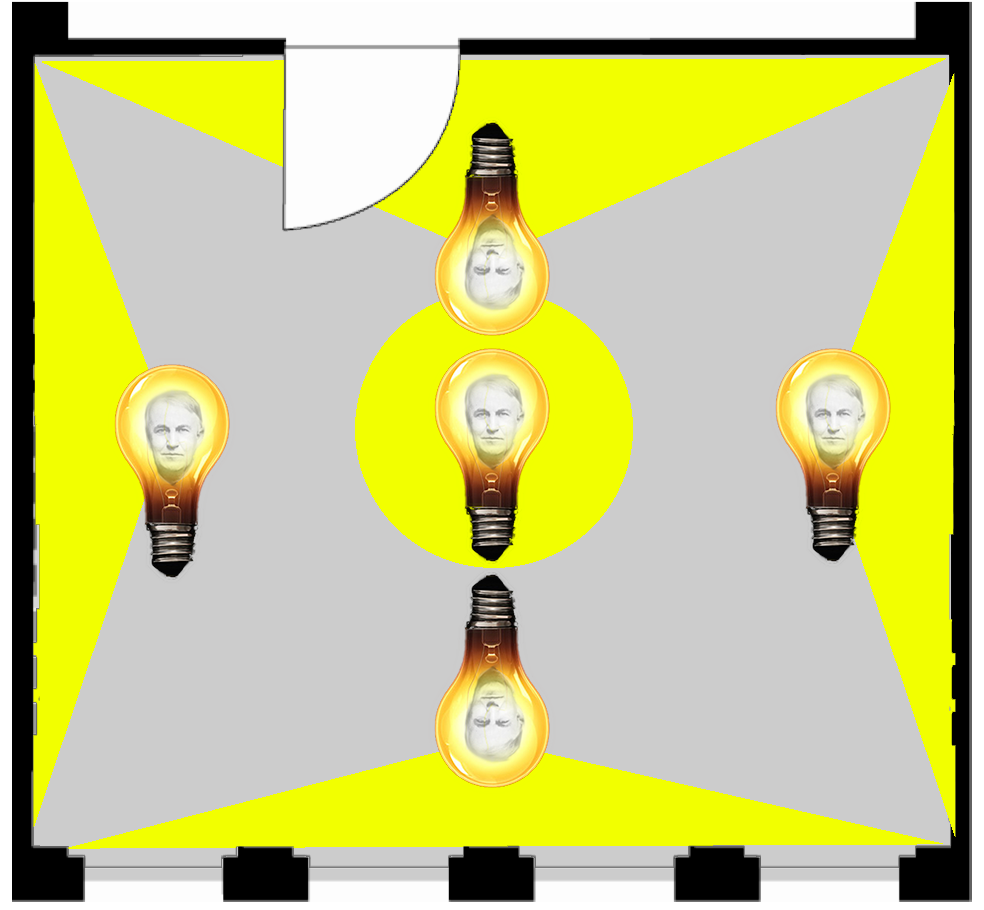

Diese 6 Werte könnte man der Planung der Beleuchtungsanlage entnehmen, so sie jemand versteht. Um auf 250 melEDi zu kommen, muss man das Tageslicht dazu addieren. Leider sagt mir keiner, an welchem Tag des Jahres und zu welcher Tageszeit. Nehmen wir an, das sei am 06.06. um die Mittagszeit. Wie viel Lux vertikal empfangen die Insassen dieses Büros?

Sie sehen niemanden? Die sind alle da und arbeiten. Nur nicht empfangsbereit für gesundes Licht. Das Bild unten zeigt, wenn sie dazu bereit sind. Dumm nur, dass sie aber alle falsch stehen. Dann drehen wir die Cubicle-Farm einfach um. Alle gucken dann zum Fenster hinaus. Was mit der Arbeit ist? Das ist nebensächlich, die macht man im Homeoffice.

Neueste Beiträge

- Künstlich gesund 4. Februar 2025

- Autobahn wieder ohne Beleuchtung 13. Januar 2025

- Geschichte werden statt Geschichte schreiben 14. November 2024

- Das richtige Licht für sich herstellen 2. Oktober 2024

- Wann gibt es das richtige Licht – Zum Zwoten 28. September 2024