Wer die Prinzipien manipuliert, verschaukelt sich selbst

Den Altvorderen der Lichttechnik ist etwas gelungen, das in der Technik selten gelingt. Sie schufen einst die erste Norm der Beleuchtungsgeschichte und wussten aber, dass die Technik nicht das war, was sie sich vorstellten. Was macht man denn da? Ich lernte zwei Professoren kennen, die beide den Weg zum Gelingen einer weltweiten Technologie vorgezeichnet hatten, wohl wissend, dass der Zustand - wohlwollend gesagt - entwicklungsfähig war. Ist das so wichtig? Und ob! Denn bei jeder Technik muss man davon ausgehen, dass sie bald zum "alten Eisen" wird. Man kann hiervon für Morgen lernen, obwohl die Herren noch vor dem 2. Weltkrieg gewirkt hatten.

Was haben die gemacht? Beschrieben, wie mies die Technik war? Das wäre fatal. Der eine hat mit die Grundsätze festgelegt, nach denen das internationale Telefonnetz von ein paar Teilnehmern in ein paar Ländern zum globalen Netz entwickelt hat. Das war in den 1920er Jahren. Das Netz funktioniert nach 100 Jahren besser als als die ach so modernen Mobilfunknetze. Der andere wirkte an der DIN 5035 von 1935 mit, eine Norm, die man heute noch anwenden könnte, wäre sie nicht durch die Dusseligkeit eines ehemaligen DIN-Mitarbeiters verloren gegangen.

Das Besondere daran? Die Norm gab zwei globale Ziele an: “Die künstliche Beleuchtung von Innenräumen muß den Forderungen der Gesundheit und Schönheit entsprechen, dabei zweckmäßig und wirtschaftlich sein.” Punkt! Und setzte Qualitätsmerkmale, dort genannt Gütekriterien. Die von 1935 könnte man, etwas in Neusprech übersetzt, immer noch sehr gut gebrauchen, zumal die Erneuerer, die Autoren der Nachfolgenorm DIN EN 12464-1, Gütekriterien ganz vergessen haben.

Ist doch wunderbar! Wo liegt das Problem? Hätten die Nachfahren ihre Technik den einst gesetzten Prinzipien nachgefahren, wäre die Welt des Lichts heute - meine Meinung - in bester Verfassung. Man müsste nur das Ziel Schönheit, damals vorgegebenen durch den Staat, durch Anmutungsqualität oder ähnlich ersetzen. Gesundheit kann bleiben. Und Zweckmäßigkeit? Was denn sonst? Steht seit langem sogar in der Arbeitsstättenverordnung.

In der letzten "Voll" Ausgabe von DIN 5035 hieß es aber: “In Arbeitsräumen muß die Beleuchtung ein müheloses Erkennen der Sehobjekte ermöglichen.” Es gab keine andere Anforderung. Und die Gütemerkmale? Die muss man dem Ziel entsprechend auslegen. Oder? Seit etwa 1970 weiß man, dass das angegebene Ziel für die meisten Arbeitsplätze nicht relevant war. Und die seitenlangen Listen für Beleuchtungsstärken in DIN 5035-2 und später DIN EN 12464-1 gar keine Basis hatten, weil das Ziel irrelevant war. (siehe hier und da). Sie wurden, je nach Lesart, nach Gutdünken festgelegt oder nach Expertenwissen bestimmt. Die Sehleistung als Basis für die Festlegung von Beleuchtungsstärken in Normen ist der Stoff, aus dem moderne Märchen gemacht werden.

Wer so etwas für verwerflich hält, liegt allerdings falsch. Denn nicht nur die Lichtwerte werden so festgelegt. Verwerflich ist, wenn man gegen die festgelegten Gütekriterien handelt, um neuen technischen Produkten zum Erfolg zu verhelfen. So geschehen in DIN 5035-7, in der ein neuer, völlig überflüssiger Grundsatz, Gütekriterium "Vermeidung von Spiegelungen auf dem Bildschirm" eingeführt wurde. Das Gütekriterium diente allein dem Absatz von tiefstrahlenden Leuchten (siehe hier und da). Einen Nutzen entfalteten sie nie, verpassten den Arbeitsräumen einen Höhlenlook und erhöhten Störungen durch Reflexblendung. Letzendlich konnten wir nachweisen, dass sie dem Arbeitsschutz widersprechen (hier).

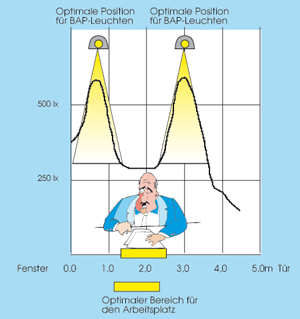

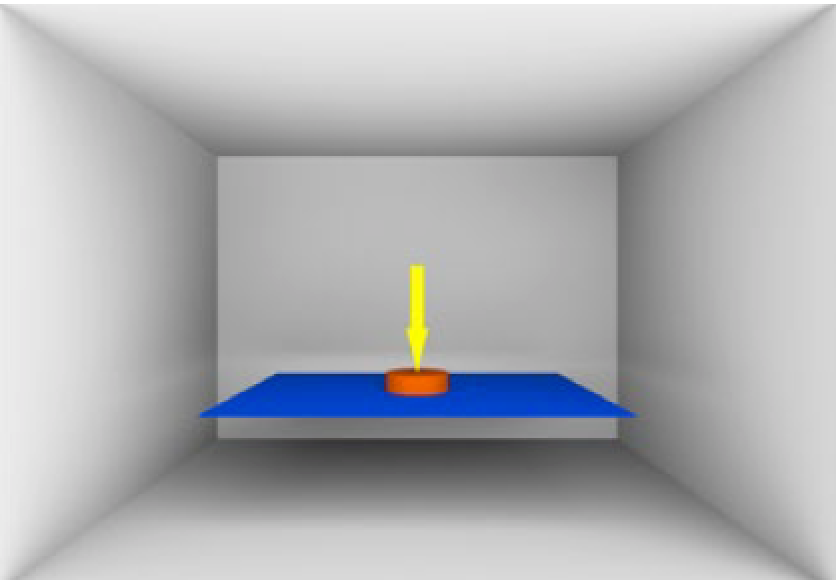

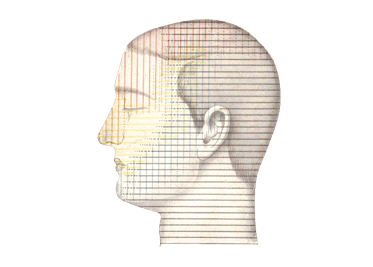

Zweckmäßig waren sie nicht, weil das meiste Licht nicht dort landete, wo nichts oder nichts Bedeutendes zu sehen ist. Am Tischrand oder auf dem Teppich. Heute könnten wir den Unsinn toppen und sogar zwei uralten Gütekriterien zuwider handeln. Was dies bedeutet, sieht man (zur einen Hälfte) auf dem folgenden Bild aus einem Werbekatalog. Ich habe dieses Bild gewählt, weil man vergessen hat, die Mängel der Beleuchtung wegzuretuschieren. Alle anderen Produkte mit ähnlichen Design sind in ähnlicher Weise betroffen.

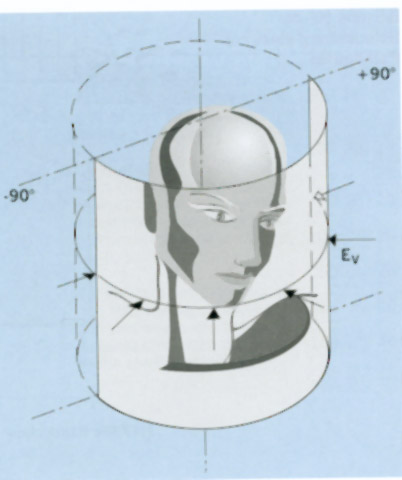

Gemeint ist das Gütekriterium Schattigkeit, das mit Lichtrichtung bzw. mit der Gerichtetheit von Licht zusammenhängt. Man sieht auf diesem Bild viele Gegenstände auf dem Tisch, die es gar nicht gibt. Es sind die Schatten davon. Sie sollen aber nicht sein. Wer sich über die Bedeutung von Lichtrichtung und Schattigkeit informieren möchte, kann sich die LiTG Publikation zu Lichtqualität anlesen (hier und da kommentiert und auch dort), oder gar DIN EN 15193 ansehen, die verschiedene Güteklassen der Beleuchtung anführt. Die höchste Klasse – nach dieser Norm mit drei *** ausgezeichnet – unterscheidet sich von der darunter nur in zwei Aspekten: „Besondere Beachtung der gegenseitigen Blickkommunikation durch beleuchtete Gesichter” und “Besondere Beachtung von gesundheitlichen Belangen”. Um diesen Aspekten Rechnung zu tragen, muss man laut Norm je nach Einsatzort bis zu 100% mehr Energie aufwenden. Und? Bei der gezeigten Anordnung der Beleuchtung bleiben die Gesichter eher im Dunklen (s. Lichtkegel an der Wand). Und Direkt- und Reflexblendung ist höher als bei vielen anderen Beleuchtungen. Zudem fließt ein großer Teil des Lichts in die Mitte der Tische – nutzlos.

Bei der abgebildeten Leuchte muss übrigens kein Benutzer mit den Problemen leben, man kann den Direktanteil einfach abschalten oder reduzieren. Es ist nur eine Frage der Energieeffizienz, wenn man nur die Horizontalbeleuchtungsstärke bewertet. Bei anderen Produkten gibt es die Möglichkeit einfach nicht.

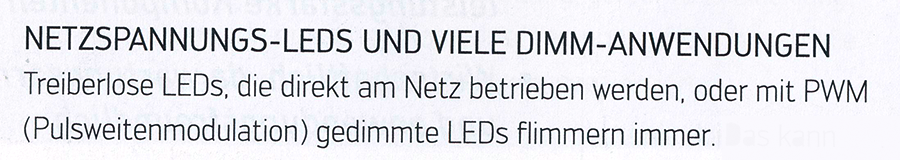

Was das obige Bild nicht zeigt, ist Flimmern. LED sind superschnelle Elemente, die eben superschnell flimmern. Dieser nimmt stark zu, wenn man sie dimmt. Allerdings muss niemand dies akzeptieren, weil es die geeignete Technik gibt. Allerdings kostet sie Geld. Die billigere Lösung haben zwei Professoren der Lichttechnik gefunden. Sie hatten eine neue LED Beleuchtung begutachtet, das Flimmern gesehen. Und? Sie urteilten, die wäre nicht so schlimm, weil das künstliche Licht nur tagsüber benutzt würde. Dazu sagte DIN 5035 im Jahre 1935: "Ruhe der Beleuchtung - ... es dürfen aber, von vorübergehenden Unregelmäßigkeiten abgesehen, keine mit dem Auge wahrnehmbaren Schwankungen der Beleuchtung als Folge zeitlicher Änderungen eintreten." Die meinten wohl das Flackern der Flamme der Petroleumlampe. LED ist modern und arbeitet ohne Flamme.

KAN-Studie nicht-visuelle Wirkungen des Lichts

Die KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung) hat gestern die Literaturstudie freigegeben, die die seit dem Jahr 2000 erschienenen Erkenntnisse über die nicht-visuellen Wirkungen des Lichts analysiert. Stichtag für die Auswertung war 17. Januar 2017.

Wie immer bei komplexen Sachverhalten, gebe ich keine Kommentare dazu, auch keinen Kurzinhalt. Hier kann man die Kurzfassung durch die KAN abrufen, und hier die gesamte Studie. Kommentare veröffentliche ich gerne, sofern sie sachlich begründet sind.

Die Kurzfassung ist in drei Amtssprachen der EU veröffentlicht.

Was ist eine melanopisch wirksame Beleuchtung?

Dieses Bild aus Licht 6/2018 soll eine melanopisch wirksame Beleuchtung zeigen. Tut es das? Man kann in dem Artikel lesen, wie die Studie zur Klärung der Frage verlaufen ist. Man muss aber nicht. Die Antwort kann man auch so geben.

Der Raum ist etwa 5 m hoch und ist mit Fenstern fast bis zur Decke versehen. Zudem wird er über zwei Oberlichter buchstäblich taghell beleuchtet. Die künstliche Beleuchtung integriert sich in den Raum so, dass man tagsüber die Leuchten nicht bemerkt. Wenn ich richtig sehe, werden sie nachts großflächig leuchten. Dass so etwas gut geht oder gehen muss, hatten wir schon im Jahr 2000 analysiert und begründet (hier).

Was ist daran so gut? Die Fenster spenden nicht nur Tageslicht, sondern eine gute Sichtverbindung nach außen. Wenn man das Licht messen würde, würde man feststellen, dass blendfreies Licht bis mehrere Tausend Lux (zuweilen) vorhanden ist. Das Verhältnis von Horizontal- zur Vertikalbeleuchtungsstärke ist besser als man mit jeder künstlichen Beleuchtung (außer Bühnenbeleuchtung) erreichen kann. Und die künstliche Beleuchtung wird eine geringe Leuchtdichte haben, wodurch sie weniger oder keine Reflexblendung verursachen wird.

Ergo: Was eine melanopisch wirksame Beleuchtung ist, weiß - ich glaube - wohl jeder. Leider sind übliche Büros nur halb so hoch, wodurch man Probleme mit der Lichtverteilung bekommt. Deren Beleuchtung ist auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt, was schon lange keinen Sinn mehr macht (s. hier oder da). Leider, leider kann man Dachoberlichter eben nur auf dem Dach einrichten.

Wozu beleuchtet man ein Büro?

Wer auf diese dumme Frage eine ebenso dumme Antwort erwartet, liegt eindeutig falsch. Die Antwort fällt nämlich noch viel dümmer aus. Und so, dass selbst Fachleute beim Lesen einer Studie von mir zu dem Thema kaputt lachten. (hier ist die Studie von November 2006). Dass die Studie noch eine gewaltige Untertreibung war, wusste ich seinerzeit nicht.

Ist es denn wichtig, dass man weiß, warum man Büros beleuchtet? Man macht es schließlich seit der Antike, ließ sogar Festungen und Schlösser danach bauen, wie gut und lange der Buchhalter arbeiten konnte, kaufte künstliche Beleuchtung, als sie noch sehr künstlich roch (Karbidlampen), baute bis etwa 1950 alle Bürogebäude für gute Beleuchtung aus. Was soll die Frage nu?

Jeder Ingenieur verpflichtet sich, - auch ohne es ihm bewusst werden muss - zweckmäßig zu handeln, und seine Produkte müssen stets beherrschbar sein. Ansonsten ist er ein Künstler, aber selten ein guter. Zum zweckmäßigen Handeln gehört, dass er immer weiß, wozu etwas dienen soll, was er gerade baut. Ebenso dazu gehört, dass er sparsam mit Ressourcen umgeht, Material, Arbeit, Energie … Also muss auch der Lichtingenieur dies. Tut er auch. So war die Lichtausbeute, „Kerzen pro Kanne Öl“ oder - moderner – Lumen je Watt, die Leitidee seit Jahrhunderten. Die Hersteller von Wohnraumleuchten mochte er nie, weil diese „Lichttöter“ bauten – so seine Meinung. Er wusste auch immer, auch bevor er sich Lichtingenieur nannte, wozu Beleuchtung dient.

Nun haben sich viele Lichtingenieure und andere Stakeholder des Lichts zusammengetan und Normen geschaffen, die die Beleuchtung regeln. Dort müsste man finden, wozu man ein Büro beleuchtet. Da haben wir´s: „Eine geeignete und angemessene Beleuchtung ermöglicht es Menschen, Sehaufgaben effektiv und genau durchzuführen“ (DIN EN 12464-1:2011) Ich denke, niemand hätte je was Anderes erwartet. Wozu auch? Seit jeher beleuchtete man in Arbeitsstätten die Sehobjekte, damit man sie eben sah. Dass etwas von dem Licht anderswo hinfiel – Pech. Leuchten sind wie Schrotflinten. Viel geht daneben, Hauptsache, man trifft das Ziel.

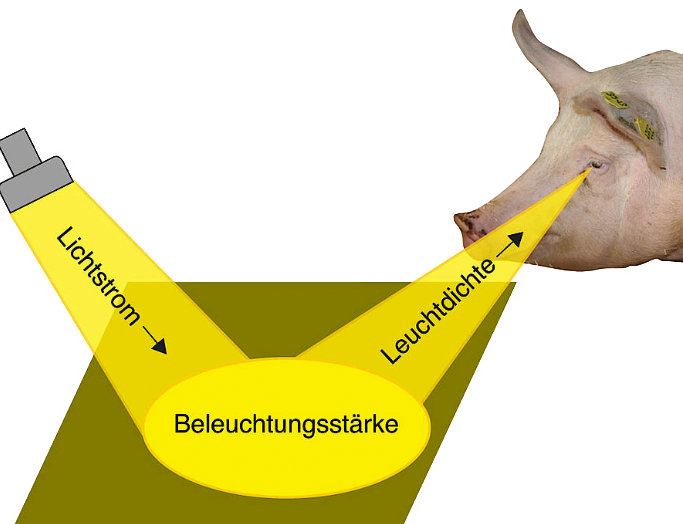

Zweckmäßig handeln hieße für den Lichtingenieur, das Licht dorthin zu bringen, wo was gesehen werden soll. So hat es einer, der es auf dem Gebiet zum Professor und Ehrenprofessor gebracht hat, nach eigener Einlassung immer gesehen: hier Fehlt nur noch , wie gut gesehen werden soll. Verantwortlich ist die Menge des Lichts, das die Beleuchtung auf das Sehobjekt werfen soll. Das ist ein Fall für die Beleuchtungsstärke, für die die zitierte Norm 25 Seiten Tabellen vorhält. Beim Bäcker X lx, beim Käsemeister Y lx. Wenn eine Arbeitsstätte gar viele Sehaufgaben erfordert, so im Schweinestall, gibt es noch weitere Differenzierungen: „Da arbeiten neben dem Bauern auch der Tierarzt und der Eber - nicht dauernd, aber häufig. Die Sau residiert samt Ferkelschar. So muss die Beleuchtung neben den Bedürfnissen der Sau und den Ferkeln eben die von diesen Akteuren erfüllen:

- Behandlungsbereich ➝ > 200 lx; Abferkelung, hinter der Sau zur Geburtskontrolle. Deckzentrum, hinter der Sau zur Erkennung der Vulvarötung etc.

- Kontrollbereich ➝ > 50 lx; Wartungsgänge zur Tierkontrolle“ (mehr hier)

So weit, so gut. Nun lese ich im Heft 6/2018 von Licht, man müsse die Beleuchtungsstärke im Büro nach dem Bedürfnis der Benutzer von Bildschirmen bestimmen, was ein Gebot von HCL wäre (HCL ist nicht Salzsäure, es ist Human Centric Lighting). Nicht schlecht die Idee. Wie viel Licht müsste nun auf den Bildschirm fallen, damit der Mensch im Zentrum des Interesses denkt, seinen Bedürfnissen sei genüge getan worden? Antwort: Gar keins. Der Bildschirm leuchtet von selbst. Problem gelöst? Natürlich nicht. Der Mensch soll helle Wände sehen wollen. Also ermitteln wir, wann die Wände hell genug sind.

Hört sich wirr an, ist auch wirr. Dummerweise stimmt es (fast ganz). Denn das Licht, von dem im Artikel die Rede ist, dient gar nicht dem Sehen, sondern den nicht-visuellen Wirkungen. Und die sind am besten ausgeprägt, wenn sich der Mensch bei der Arbeit am Tage im Hellen fühlt. Daher die Helligkeit von Wänden als Maßstab.

Eine neue Idee? Die gültige Norm für Beleuchtung redet doch von Sehen und Sehaufgaben. Was ist falsch bzw. widersprüchlich? Genau genommen, gar nichts. Außer dass die Norm lügt. Ob deren Autoren die Lüge kennen? Das kann ich nicht garantieren, aber dass das Ziel der Norm eine Lüge ist.

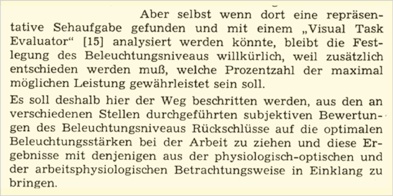

Aber nicht nur unsere Norm lügt. Einer der es wissen muss wie kein Zweiter, Prof. Peter Boyce, hatte vor der versammelten Mitgliederschaft der größten Lichttechnischen Gesellschaft des Universums die angehängte Rede gehalten, deren Titel so viel wie bedeutet: „Von der Bestimmung der Beleuchtungsstärke auf der Basis der Sehleistung und sonstige Märchen“. (hier) Darin beschreibt er, wie ehrliche Lichtingenieure versucht haben, der Welt weiß zu machen, dass sie Beleuchtungsstärken danach festlegten, wie groß der Bedarf an Sehleistung sei. Eigentlich hätte man die nach Gutdünken festgelegt, besser gesagt, nach Konsens. Man würde – nach dem Jahr 1993 – nach einer „wissenschaftlichen“ Basis suchen. Der Versuch sei zum Untergang verdammt. Er sollte Recht behalten.

So schlau wie Peter Boyce im 21. Jahrhundert war die deutsche Lichttechnik allerdings schon Ende der 1960er Jahre! Man hatte, wie Boyce dem gleichen Vorhaben in Amerika vorhersagte, lange versucht, Beleuchtungsstärken zu begründen mit der jeweiligen Sehaufgabe. Wozu macht man denn sonst Beleuchtung? Das Ergebnis war – „ehrlich gesagt, eine Pleite“ – zumindest enttäuschend. Ergo?

Den geistigen Stunt, der darauf folgte, würde heute keine Zeitschrift mehr drucken. Schade! Uns würden zeitgenössische Zeugnisse dafür fehlen, wie man mit 40 % der elektrischen Energie umgeht, die in Büros verballert wird. Prof. Dietert Fischer von Philips erläuterte in einem Artikel von 1971 in Licht, warum man nicht die Sehleistung als Grundlage für die Bestimmung der Beleuchtungsstärke machen könne. Eigentlich war er enttäuscht, dass man so nur 50 lx oder ähnlich begründen konnte, aber keine 500 lx, schon gar nicht 1.000 lx, wie man in Lichttechniker-Kreisen in den 1960ern als Ziel manifestiert hatte.

Was konnte nach Meinung von Fischer – der damals die prägende Person war – die Grundlage sein? Nicht doch! Die Akzeptanz der visuellen Umgebung … Und dies hat er nicht etwa heimlich in die Normen eingespeist bzw. eingepreist. Er hat es veröffentlicht. Und zwar in Licht, wo der neue Artikel auch erschienen ist. Es liegt nur etwa ein halbes Jahrhundert dazwischen.

Was ist die Folge der Lüge? Die Normen der Lichttechnik beruhen weitgehend auf der Beleuchtungsstärke in der horizontalen Arbeitsebene. Dort befindet sich zunehmend nichts. Die erste Firma, bei der es ohne Bildschirm keine qualifizierte Arbeit gab, hatte diesen Zustand 1983 (!) erreicht (Volksfürsorge, Hamburg), die erste Firma, die papierfreie Büroarbeit realisiert hatte, hatte dies 1996 geschafft (Name gebe ich bei Bedarf bekannt), seit etwa 2010 gelten Verwaltungen, die Papier-basiert arbeiten, zum Untergang verurteilt. Nicht nur die Arbeit hat sich verändert, sondern die gesamte Arbeitsebene hat sich verlagert. So schickt man fast die Gesamtheit der 40% der elektrischen Energie im Büro in die falsche Richtung, in der nur eine Tastatur und eine Tischplatte zu sehen sind. (Und seit der Einführung der LED noch viel mehr, weil die bei 500 lx mächtig blenden.)

Und das soll Ingenieurtechnik heißen? Künstler wäre besser, wäre da nicht die Gefahr, Künstler zu beleidigen. Man stelle sich vor, einem kommt das Ziel abhanden, und man schießt intensiver auf das alte Ziel. Durch das Verbot von nahezu aller alten Leuchtmittel hat die EU vermutlich geschafft, etwas CO2 einzusparen. Vielleicht erklärt jemand ihr, dass man 100-fach mehr sparen kann - einfach durch Nachdenken.

Mit LED - vergessene Probleme werden lebendig

Im neuesten Licht-Heft findet sich ein Beitrag, den es nicht geben sollte. Es geht um Flimmern, und ich hatte gelernt, den gibt es bei der Beleuchtung nicht. Das war so etwa 1966 bei meiner zweiten Vorlesung über Lichttechnik. Der Professor erklärte uns, die Glühlampe sei zu faul, um den Änderungen der Stromversorgung zu folgen, und die Leuchtstofflampe zu schnell. Sie würde ihr Licht mit 100 Hz ändern. Und das könne kein menschliches Auge sehen. Stimmte zwar nicht, aber doch etwas: Wenn einer stur vor sich hinguckt und nichts in dem Raum sich bewegt, kann das Auge fast nie ein Flimmern empfinden. Wenn doch einer was empfindet? Der hat bestimmt was gegen Neonlampen, Pardon Leuchtstofflampen! Dass er was gegen Leuchtstofflampen hatte, weil sie flimmerten? Konnte nicht sein - bis man die Lösung hatte: das elektronische Vorschaltgerät. Jemand wies 1986 nach, dass etwa die Hälfte der Kopfschmerzen der Leute, die unter diesen Lampen arbeiteten, verschwanden, wenn man die Frequenz erhöhte.

Die Lösung wurde gegen Ende der 1960er Jahre erarbeitet und steht so etwa 40 Jahre industriell zur Verfügung. Dass niemand sie vorzuschreiben vermochte, ist der Autoindustrie zu verdanken. Die elektronischen Vorschaltgeräte haben nämlich eine nominelle Lebensdauer von 50.000 h, und die sind bei den Autobauern ziemlich bald um. Bei denen brennt das Licht durch. Somit hätten wir das Thema Flimmern zu den Akten gelegt. Nicht jeder arbeitet bei den Autobauern.

Der Vorgang ist übrigens typisch für die "Aufarbeitung" von Nutzerproblemen in der Lichttechnik. Tauchen welche auf, wird erst einmal darauf hingewiesen, dass das wohl subjektive Äußerungen sind. Gegen die kann man doch nichts unternehmen. Bei hartnäckigen Problemen, so z.B. behaupteten Wirkungen zur Krebsförderung durch Leuchtstofflampenlicht, lässt man Gutachten erstellen, bei denen schon der Titel dem Auftrag entspricht: "Über die angeblichen …" Ist das Problem nach Jahrzehnten immer noch ungelöst bzw. unbeantwortet, gibt es noch ein Gutachten. Ähnlich handelten auch die Klimatechniker. Nach deren Meinung waren die Beschwerden nur die Meinung von Nörglern u.ä. Anders als die Lichttechniker, lieferten sie die Lösung gleich mit: Einen Regler an die Wand nageln, der nicht regelt. Die Leute drehen daran und denken, es hat sich was getan. Fertig! Wie witzig!

Neu kann das Thema auch nicht mehr auftauchen, weil wir mit der LED eine fortschrittliche Technologie ins Haus bekommen haben, die nicht mit den Mängeln der alten Lichttechnologien (igitt!) verhaftet ist. Das hat die SCHEER-Kommission gerade zum besten gegeben, die die Risiken der LED für Mensch (und Tier?) bewerten sollte. Nach ihrer Meinung haben gesunde Menschen bei normaler Nutzung nichts zu befürchten. (hier)

Muss wohl stimmen, denn die SCHEER Kommission ist hochkarätig besetzt. Frau Prof. Ana Proykova (Vorsitzende) ist Physikprofessorin University of Sofia, Sofia, Bulgaria. Rodica Mariana Ion ist Full Professor of Nanomaterials an National Institute of R&D für Chemie and Petrochemie – ICECHIM, Bucharest, Romania Supervisor at Walachei University. Theodoros Samaras Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. Alle haben sich irgendwie mit Nanomaterialien oder medizinischer Technik beschäftigt. Auf dem Gebiet der Lichttechnik sind sie bislang nicht aufgefallen. Vielleicht ändert sich das noch.

Was ist die endgültige Meinung der Kommission? Sinngemäß lautet diese, dass bei normaler Anwendung müssen gesunde Personen keine Gesundheitsrisiken befürchten. Allerdings „However, reversible biological effects in terms of flicker, dazzle, distraction and glare may occur.“ Klartext, das Licht kann Flimmern, verwirren (?), stören und blenden. Aber alles reversibel. Tut zwar weh, aber der Schemrz lässt nach. Ein Problem sind Kinder. Ein anderes Alte. Eigentlich sind die immer ein Problem. Wenn das Alles ist! Da sind wir aber fein heraus. Wir müssen nur noch Flicker messen lernen. Das ist alles! Das ist alles?

Wenn man die Aussagen der Kommission ernst nimmt und die noch verbliebenen Risiken wie "Blenden", "Stören" usw., müsste man bei jeder Gefährdungsbeurteilung in einem Betrieb von einer LED-Beleuchtung abraten. Was die Kommission für reversibel hält, ist eine Gesundheitsgefährdung. Dummerweise wird man keinem Betrieb erzählen können, was er machen soll stattdessen. Die EU verbietet mittlerweile fast alle Leuchtmittel außer LED. Für die (noch) nicht verbotenen entwickelt die Industrie keine Leuchten. Leuchtmittel brauchen zum Leuchten Leuchten. (Anm.: Neueste Entwicklungen in der Normung zeigen, dass LED die doch nicht brauchen. Denn sie sind selber eine Leuchte (hier). Toller Aufstieg von Laser über Lampe zur Leuchte.)

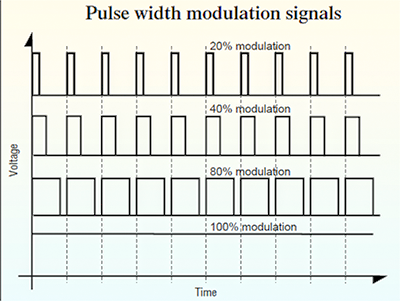

Hier liegt wohl des Pudels Kern begraben. Denn LED ist keine Technologie für nette, reiche Leute, die alles Geld der Welt ausgeben, nur um sie zu besitzen. Sie soll wirtschaftlich sein. Deswegen arbeiten sehr viele LEDs mit Pulsweitenmodulation (PWM), bei der das Licht immer für eine kurze Zeit ausgeht, auch wenn ungedimmt. (Das hatte ich in diesem Blog schonmal behandelt – hier und da). Noch schlimmer sieht es wohl mit treiberlosen LEDs aus. Die LED ist 20 Jahre nach ihrer Markteinführung als Leuchtmittel immer noch ein schlecht beherrschte Technik. Dass man damit Wunderbares erreichen kann, was mit anderen Leuchtmitteln kaum oder gar nicht erreichbar ist. ist kein Trost für Leute, die auf dem Wege zur Arbeit im Verkehr geblendet oder bei der Arbeit durch Flicker gestört werden.

Zum Vergleich der Wirkung: Bildschirme mit LED Hintergrundbeleuchtung sehen aus, als würden sie nicht flimmern. Solche mit PWM können in der Praxis bei 35% der Benutzer Beschwerden verursachen. Als die Bildschirme echte Flimmerkisten waren, beschwerte sich nur 10%!

Wir haben also nicht mit einem technischen Problem zu tun, sondern mit einem technisch-wirtschaftlichen. Von so etwas hat eine Kommission aus Physikern naturgemäß keine Ahnung. Warum darf sie aber darüber bestimmen, ob man alle gewohnten Leuchtmittel abschafft, um der LED Marktzugang zu verschaffen?