Wie aus ein paar nüchternen Zahlen ein Tabellenwerk wurde

Heute geht es um die erstaunliche Karriere von ein paar Zahlen, die man einst recht gut begründen konnte. Die Begründung steht z.T. sogar in der Tabelle selbst. So etwa "Hast Du mittlere Kontraste, sind 500 lx bis 750 lx gut. Sind die Kontraste in der Sehaufgabe mies, brauchst Du schon mehr. 1000 lx bis 1500 lx". Beleuchtungsniveau begründet mit der Schwierigkeit der Sehaufgabe. Was denn sonst? Die unten angezeigte Tabelle zeigt den Stand 1970, die Logik selbst gab es schon in den 1930ern.

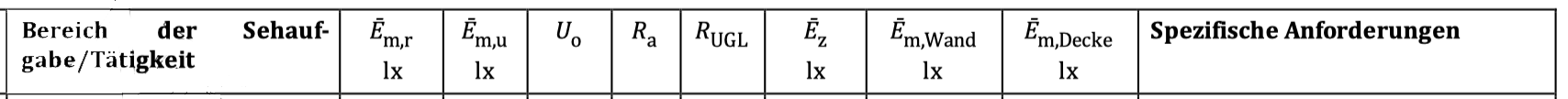

Aus dieser kleinen Tabelle hat sich im Laufe der Jahre eine neue entwickelt, die sich sehen lassen kann. Sie hat erstens viele neue Spalten, an die früher niemand gedacht hatte. Zweitens - das kommt später - hat ihre Länge jegliche Phantasie des normalen Menschen gesprengt. Aber erst einmal die Spalten und ihre Bedeutung.

Bereich der Sehaufgabe/Tätigkeit

Hier steht der Zweck des Raums, für den die restlichen Anforderungen gelten. So etwa "Räume für ärztliche Behandlungen" oder "Gesichtsbeleuchtung vor Spiegeln" oder "Sortieren und Waschen von Produkten, Mahlen, Mischen, Verpacken"

![]()

gibt den minimalen Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm,r auf der Bewertungsfläche für den Innenraum (Bereich) an, in dem die Aufgabe oder Tätigkeit aus Spalte 2 ausgeführt wird.

![]()

gibt den höheren Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm,u auf der Bewertungsfläche für den Innenraum (Bereich) an, in dem die Aufgabe oder Tätigkeit aus Spalte 2 ausgeführt wird.

![]()

gibt die Mindestwerte der Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke Uo auf der Bewertungsfläche für den nach Anmerkung 1 gewählten Wartungswert der Beleuchtungsstärke Ēm an.

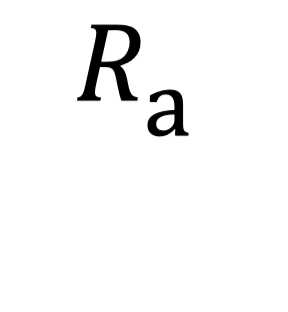

enthält die Mindestwerte der Farbwiedergabe-Indizes (Ra) (siehe 4.7.3) für die in Spalte 2 aufgelistete Situation.

gibt die maximalen UGR-Grenzwerte (Unified Glare Rating limit, RUGL) an, die für die in Spalte 2 aufgelistete Situation gelten

gibt die Mindestwerte der zylindrische Beleuchtungsstärke ĒZ für die Erkennung von Objekten und Personen an, wie in Abschnitt 5 beschrieben

zeigt die Mindestwerte der mittleren Beleuchtungsstärke an Wänden Ēm,Wand wie in Abschnitt 5 beschrieben

zeigt die Mindestwerte der mittleren Beleuchtungsstärke an Decken Ēm,Decke wie in Abschnitt 5 beschrieben

Spezifische Anforderungen

hier steht das Besondere, z.B. dass man die Beleuchtung in jeder einzelnen Toilette einzeln planen muss, wenn diese vollständig geschlossen sind. Oder "Die Beleuchtung sollte so gestaltet sein, dass sie die passende Atmosphäre schafft." (bei Restaurants)

Ich denke, dass jeder genug hat, wenn er es bis hierher geschafft hat. Deswegen will ich auf die weiteren spezifischen Bedingungen lieber nicht eingehen. Wer als Lichtplaner in einem weiten Bereich der Industrie tätig werden möchte, muss all diese Anforderungen in Listen ablesen, die insgesamt 40 Seiten umfassen. Ist das alles?

Leider nein! Da fängt die Arbeit erst richtig an. Denn es gibt kaum noch einen Bereich, in dem die so bestimmten Sehanforderungen für die Arbeit relevant sind. Die Leute arbeiten nämlich seit einiger Zeit mit Bildschirmen. Das ist der Lichttechnik anscheinend so neu wie das Internet unseren Politikern. So steht z.B. unter "Flugsicherungsturm" nach 8 verschiedenen Anforderungen als "Spezifische Anforderungen" das: "Bildschirmarbeit, siehe 4.9." Soweit ich weiß, wurde in der Flugsicherung die Bildschirmarbeit vor über 40 Jahren eingeführt. Warum man einen Haufen Anforderungen (s. oben) für die Beleuchtung formuliert und dann als "spezifische Bedingungen" auf die Bildschirmarbeit verweist, bleibt ein Geheimnis derer, die das große Werk vollbracht haben. Nichts ist spezifisch an der Bildschirmarbeit. Spezifisch ist eine Arbeit, wenn man sie ohne Bildschirm erledigen darf oder kann. Man könnte das ganze Vorgehen auch ungestraft Unsinn nennen, weil selbst die ach so gestrige Gesetzgebung (Arbeitsstättenverordnung) längst anerkannt hat, dass eine getrennte Betrachtung von Bildschirmarbeit von sonstiger Arbeit schon lange keinen Sinn mehr macht. Deswegen hat der Staat die Bildschirmarbeitsverordnung abgeschafft und 2014 eine einheitliche ArbStättV erarbeitet. Der Arbeitsschutz durch die Berufsgenossenschaften hatte aber schon 1980 Regeln geschaffen, die auf der Annahme beruhten, dass künftig alle neuen Arbeitsplätze mit Bildschirmen ausgestattet würden.

Der glückliche Lichtplaner erfährt durch die in 2021 erlassene Norm u.a. "EN ISO 9241-307 enthält Anforderungen an die visuellen Eigenschaften von Displays bezüglich unerwünschter Reflexionen." Diesen Hinweis muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Denn EN ISO 9241-307 enthält 201 Tabellen auf 209 Seiten. Doch damit nicht genug. Für diese Norm spielt der Lieferant eine sehr große Rolle. So heißt es z.B. "Der Lieferant muss den beabsichtigten Nutzungskontext sowie den Wert oder den Wertebereich eines Merkmales festlegen." In ähnlicher Weise wird der Lieferant 219 Mal angeführt! Sprich: Der Lichtplaner muss bei jedem fraglichen Bildschirm 219 verschiedene Werte prüfen, die der Lieferant frei nach Schnauze festlegen darf. Wenn er noch nicht gestorben ist, prüft er immer noch. Dass er in EN ISO 9241-307 irgendeine Anforderung finden könnte, ist aber ausgeschlossen. EN ISO 9241-307 ist eine Messnorm und darf keine Anforderungen enthalten. Sie sagt nur aus, dass ein bestimmter Bildschirm unter den Beleuchtungsbedingungen, die der Designer sich ausgesucht hat, einen hinreichend großen Kontrast aufweist. Was ist wenn der Designer die falschen ausgesucht hat? An keinem einzigen Bildschirm steht, für welche Bedingungen dieser gestaltet worden ist.

So groß kann keine Tonne sein, in die der Hinweis nach dieser Norm hingehört. EN ISO 9241-307 ist nämlich keine Norm, nach der man etwas tun kann. Sie beschreibt alle denkbaren Bildschirme, und der Anwender der Norm muss wissen, welche Anforderungen sich aus seiner Anwendung ergeben. Dann sucht er sich den Bildschirm aus, dessen beabsichtigter Nutzungskontext mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmt. Zu guter Letzt enthält die Norm noch einen Kardinalfehler: Die Beleuchtungsstärken in den lichttechnischen Normen, z.B. 500 lx, sind Mindestwerte, während diese in EN ISO 9241-307 als Maximalwert angenommen werden. Macht zwar keinen Sinn, ist aber so.

Während die Mitarbeiter der Flugsicherung mit Sicherheit keinen Schaden durch diese Norm erleiden werden, weil ihr Job so wichtig ist, dass man sich etwas mehr Gedanken macht (und was für welche), droht anderen Unheil. So wird für CAD-Arbeitsplätze 1000 lx als als höheren Wartungswert verlangt mit einer "zylindrischen" Beleuchtungsstärke von mindestens 150 lx und auch noch 100 lx an der Decke. Das sind wohlgemerkt die untersten Werte. Für die "Bildschirmarbeit" erfolgt wieder der Hinweis wie oben. Die Realität ist, dass CAD-Arbeit seit ihrer Erfindung vor 50 Jahren Bildschirmarbeit ist. Da das Licht praktisch nie nützt, aber fast immer stört, arbeiteten die Menschen seit Jahrzehnten in abgedunkelten Räumen. Das ist zwar bestimmt nicht gesund. Mit der nunmehr verschriebenen Beleuchtung werden sie überhaupt nicht mehr arbeiten können. Ob das gesund ist?

Worauf basieren eigentlich die detaillierten Anforderungen, die jeder Betrieb erfüllen müsste, wenn er keine bessere Lösung anbieten kann? Man soll bitte nicht darüber lachen, was Prof. Peter Boyce, einer der obersten Lichttechniker, festgestellt hat. Der Titel lautet übersetzt "Wahl der Beleuchtungsstärke nach Sehanforderungen und andere Märchen". Das gesamte Papier ist hier zu lesen. Die Norm (jetzt gerade Entwurf) kann man für 174,30 € kaufen.

Also, der Lichtplaner soll eine Sehleistung realisieren, die keiner braucht. Dazu schreiben lichttechnische Normen Mindestwerte für die Beleuchtungsstärke vor. Sogar für die an der Decke! Und sagen, wenn die Beleuchtung auf dem Bildschirm stört, guck in die Norm Sowieso. In der Norm Sowieso steht, die Mindestwerte seien Maximalwerte, weil deren Autoren nie in lichttechnische Normen geguckt haben. Und die Autoren von lichttechnischen Normen verweisen auf deren Werk, für den Fall, dass sich die Leute am Bildschirm geblendet fühlen. Auch ohne jemals es gelesen zu haben. so beißt sich die Katze in den Schwanz. Die Sache ist aber ernst zu nehmen, weil die Arbeitsstättenverordnung einen blendfreien Bildschirm vorschreibt. Wenn man keinen zu fassen bekommt, ist die Beleuchtung schuld, weil man glaubt, dass die Blendung immer von der Beleuchtung verursacht wird. (§§ 6 Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, § Straftaten und Ordnungswidrigkeiten).

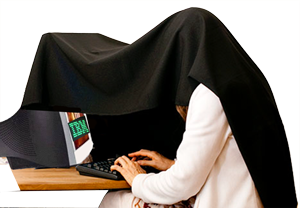

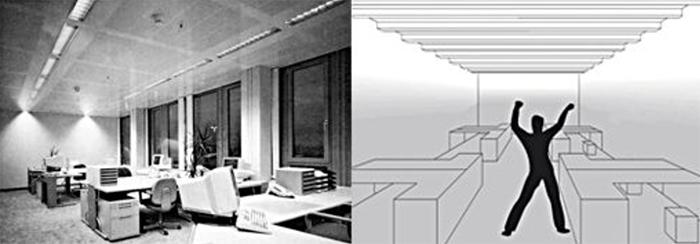

Wenn sich Ihr Lichtplaner nach einer anderen Beschäftigung sucht, wissen Sie warum. Was die Leute bei der Arbeit tun, wenn sie vor lauter Sehleistung nicht mehr arbeiten können, sehen Sie auf den Bildern an der Seite. Die sind nicht aus dem letzten Jahrhundert.

Blendung oder Späte Rache der einäugigen Lösung

Wenn einer heute im Büro sitzt und seinen Blick gegen die Decke schweifen lässt, wird er etwa mit 70% Wahrscheinlichkeit etwas sehen, was eigentlich schon lange nicht mehr da sein durfte, weil als gesundheitsschädlich nachgewiesen. Das sind Leuchten, deren Sinn nur derjenige verstand, der sie auf den Markt brachte. Sie sollten Reflexionen auf den Bildschirmen vermeiden und so dem "Sehkomfort" dienen. Nachgewiesen mit einem Bildschirm, der etwa 1965 entworfen wurde. Der hatte zwar in der Praxis nie Probleme gemacht, weil konstruktiv gut gegen Fremdlicht abgeschirmt. Man brauchte aber ein Objekt für Versuche, die ein Problem aufwerfen sollten. Als der Bildschirm nicht reflektieren wollte, wurde er einfach gekippt. Denn die Leuchte sollte die (Er)Lösung bringen. Was an deutschen Bürodecken heute hängt, ist noch zu einem großen Teil die Nachfolger der damaligen "bildschirmgerecht" entblendeten Leuchte, wenn nicht sie selbst. Denn Beleuchtung wird zum Leidwesen der Hersteller nicht so häufig erneuert. Vielleicht hilft uns die LED, die loszuwerden. Die passt nämlich nicht zu dem Konzept, wonach sie zu stark blendet. Tut aber in der Realität nicht.

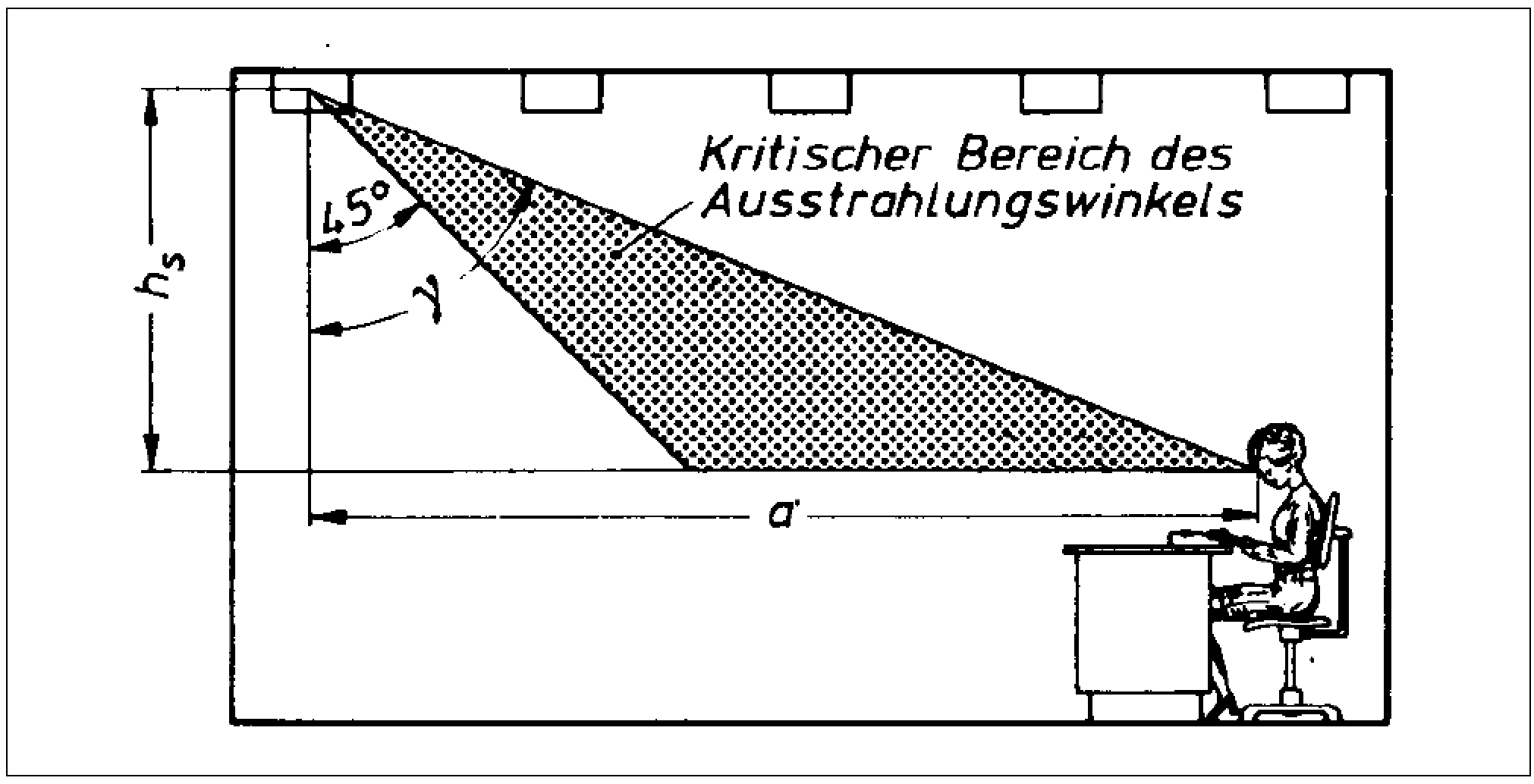

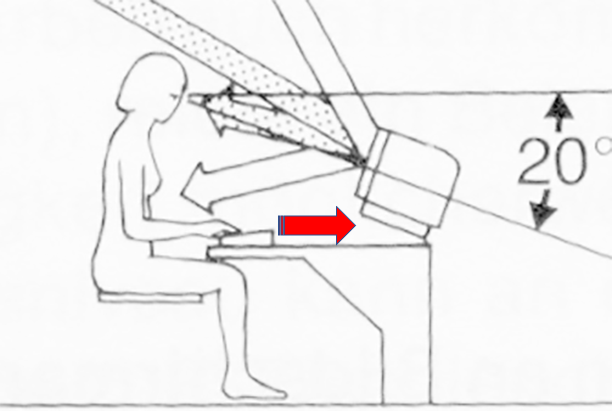

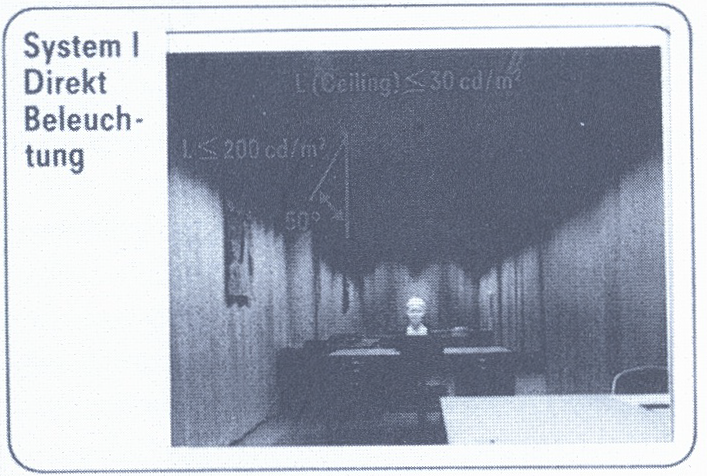

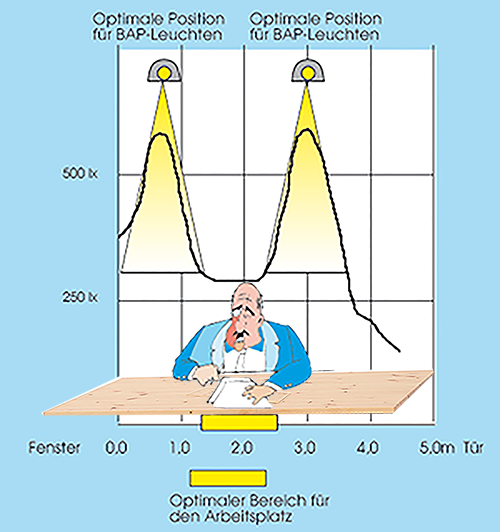

Das Konzept beruhte auf diesem uralten Bild, dessen Sinn kaum jemand versteht, diejenigen eingeschlossen, die es im Lauf der Jahre "modernisiert" haben.

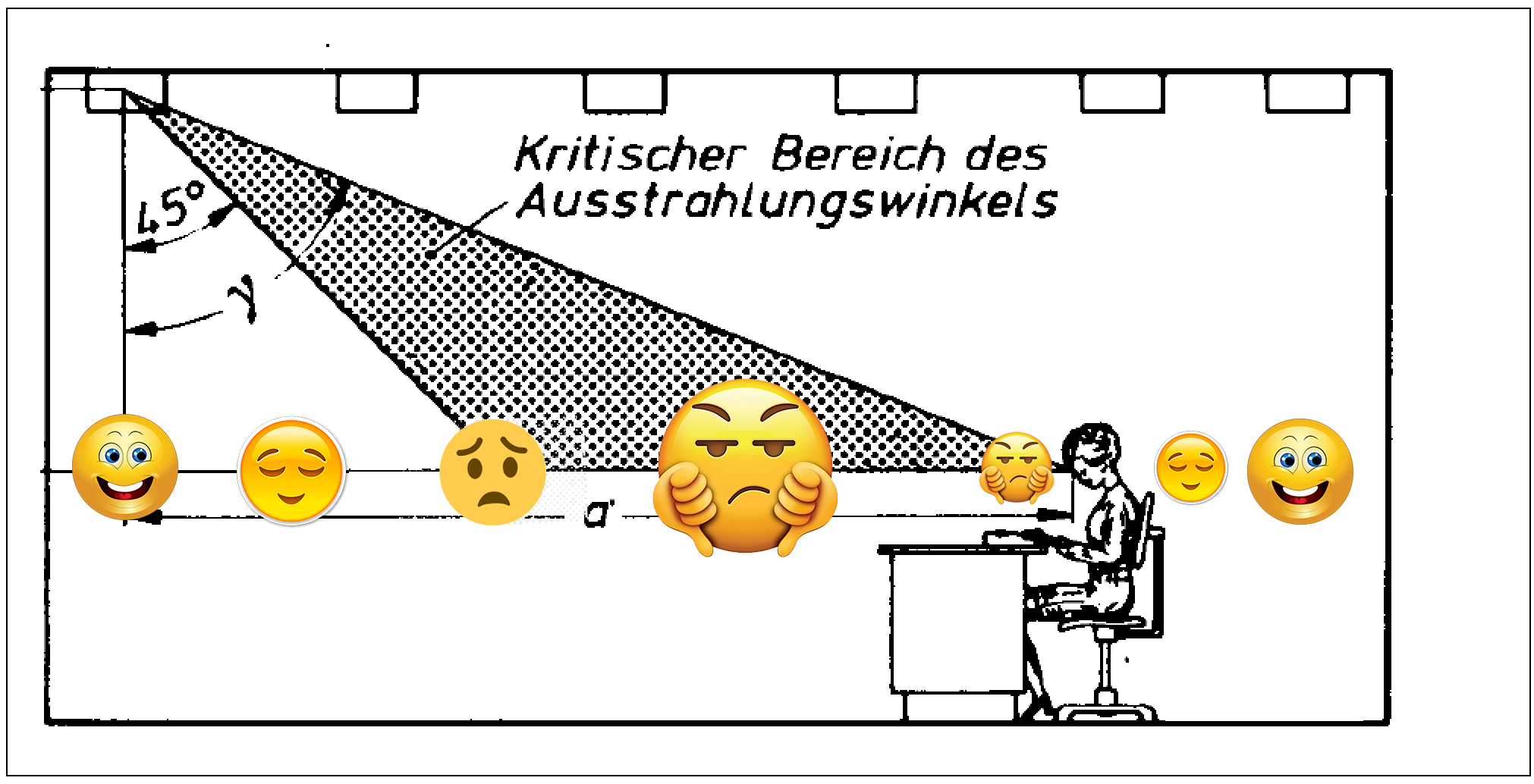

Ich will es kurz erklären. Wer unter der Leuchte sitzt, wird nicht geblendet. Wenn er (eigentlich sie) weiter rechts rückt bis zur grauen Zone, wird er immer noch nicht geblendet. Zwischen dem Beginn der grauen Zone und Ende, wo die Dame platziert ist, ist der kritische Bereich. Dort darf man entweder nicht sitzen, oder die Leuchte darf dort nicht so hell leuchten. Damit es jeder versteht, habe ich das Bild etwas aufgebohrt. Die Emojis zeigen, wie sich die Dame fühlt, wenn sich ihr Kopf an dem Platz befindet, an dem sich das jeweilige Bildchen befindet.

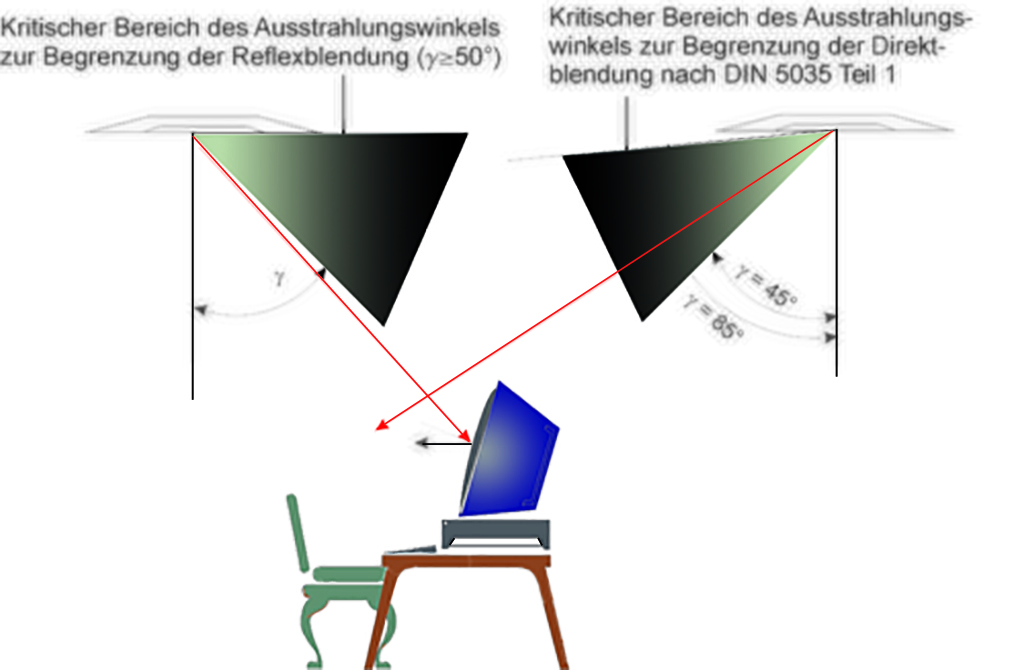

Man kann die Sache auch einfacher erklären: Von 0º bis 45º darf die Leuchte so viel Licht senden, wie sie lustig ist. Ab Gamma - also z.B. 50º - ebenso. Das ist nicht so kritisch.

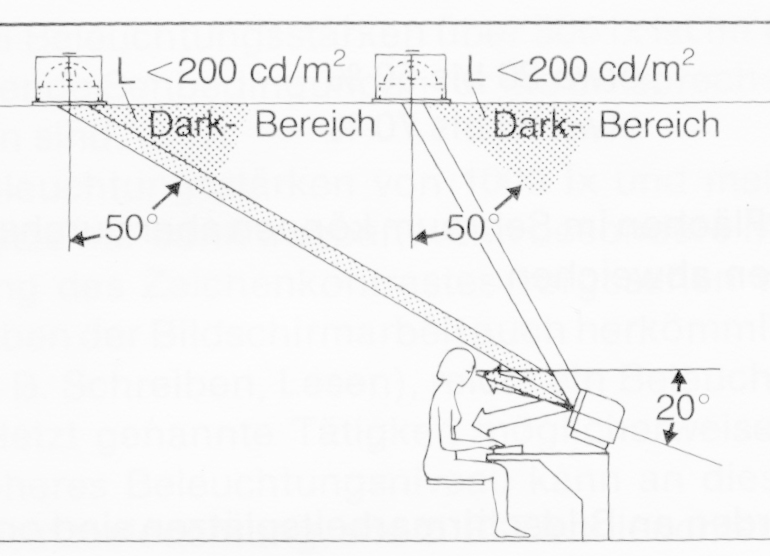

Mit dem Bildschirm am Arbeitsplatz kam nunmehr ein Sehobjekt auf den Tisch, dem solche Leuchten überhaupt nicht schmeckten. So wurde der graue Bereich so eingeschränkt, dass sich die Leuchte an keinem Bildschirm abbilden würde. Theoretisch geht es ja. In den Kinos waren Leuchten, die nie in Richtung Leinwand strahlten, schon immer üblich. In Büros geht es nicht, weil man nie weiß, wo sich das Publikum befindet. So musste die Abstrahlung rundherum begrenzt werden. Dadurch entstand die sog. BAP-Leuchte mit "Gamma" 50º und maximal 200 cd/m2 außerhalb von 50º.

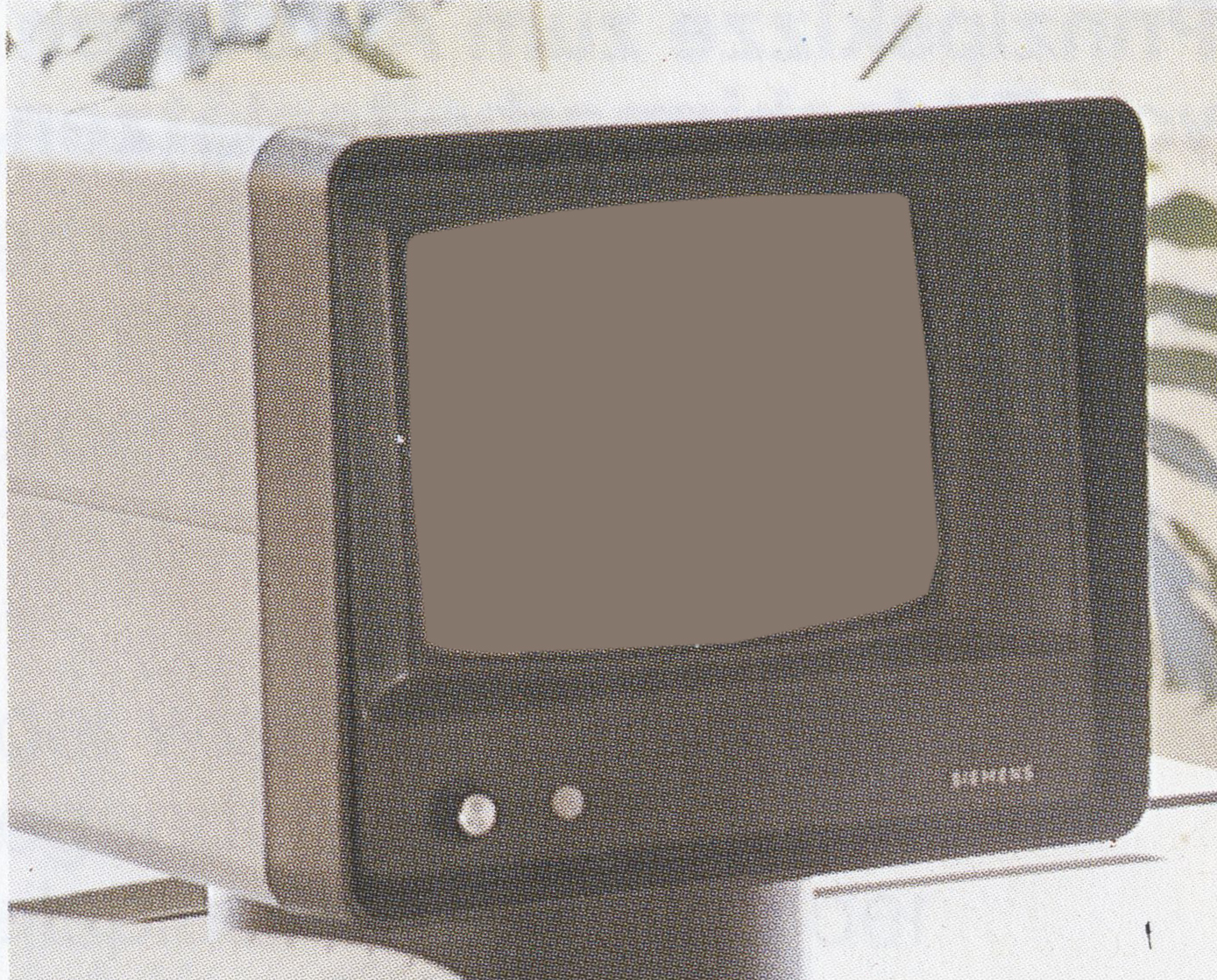

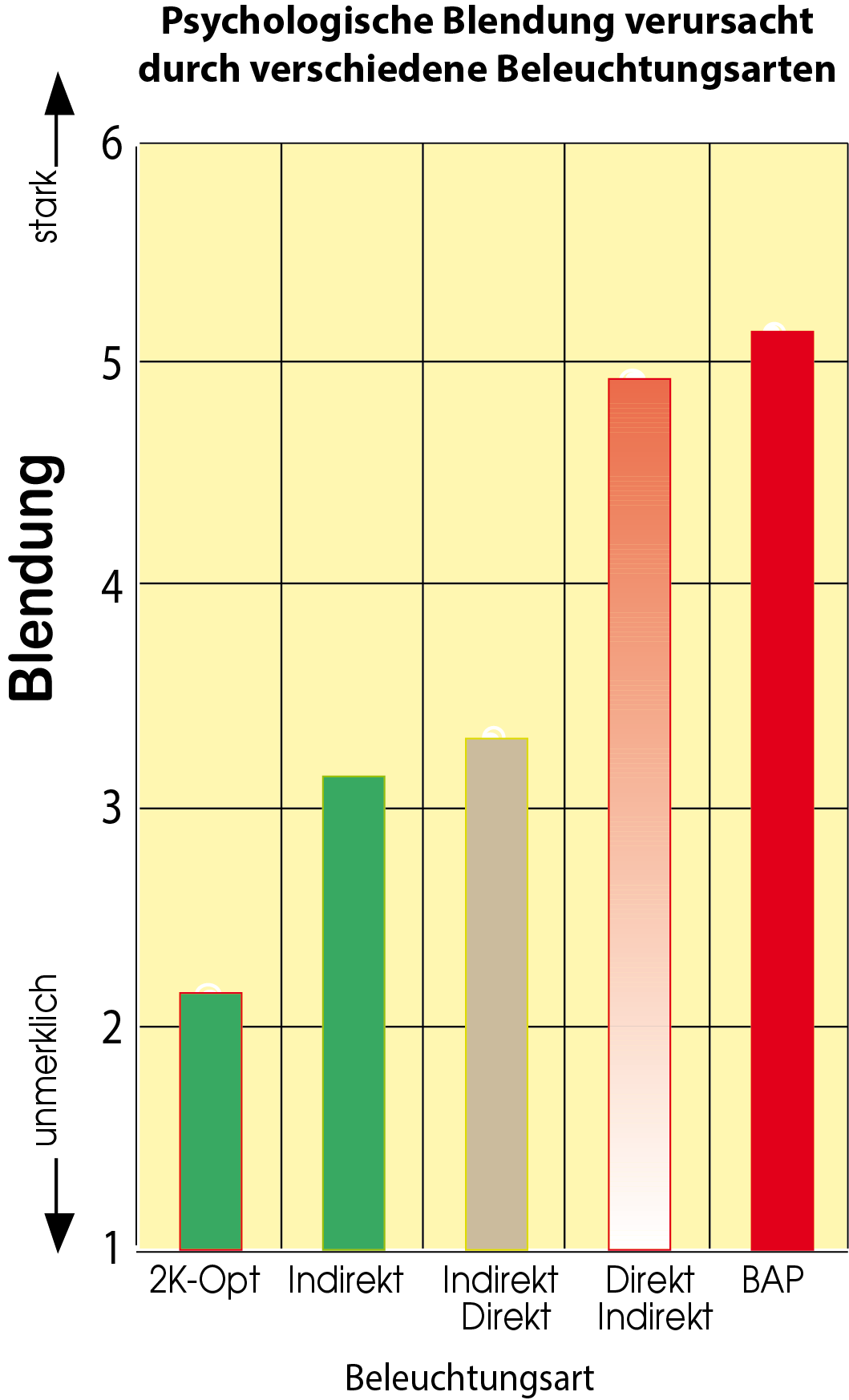

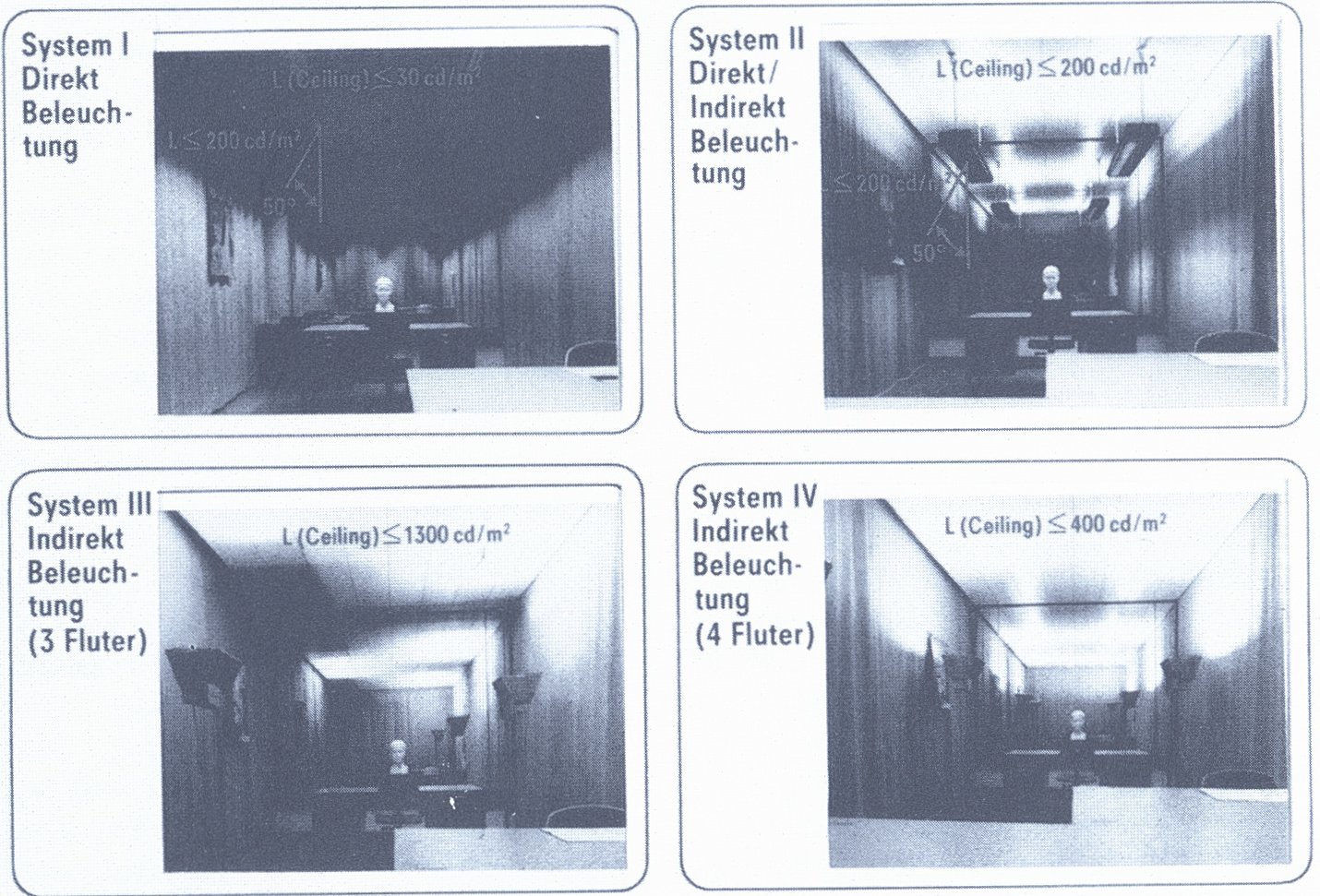

Dadurch dachte man, würden die Leuchten so blendfrei wie noch nie. Weniger Licht seitlich abgestrahlt, weniger Blendung … Dummerweise haben Menschen wenig Ahnung von Lichttechnik und wurden deswegen durch diese Leuchten mehr geblendet als durch jede andere Leuchte, die sich ein Stückchen Decke in deutschen Büros erobern konnte. Die Büros hatten einen echten Höhlenlook bekommen. Man hätte es aber auch während der Untersuchungen sehen können, die zu dieser Leuchte geführt hatten. So sah nämlich der Raum aus, den die Probanden im Labor bevorzugt haben sollen. Ich weiß nur nicht, was die im Tee hatten.

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Damit keiner glaubt, ich hätte das Bild gephotoshopped, um es schlimm erscheinen zu lassen, hier die Vergleichsobjekte aus demselben Buch mit dem selben Scanner aufgenommen und völlig unbearbeitet eingefügt. Man muss sich nur noch fragen, warum man solche Versuche macht. Im vorliegenden Fall war der Fall klar. Die Leuchte gab es schon unter anderem Namen. Es musste nur noch "bewiesen" werden, dass sie auf Bildschirmen nicht reflektiert wird. Dann konnte das Marketing verkünden, man habe die Lösung der Augenprobleme der Computerbenutzer gefunden. Die neue Lösung musste naturgemäß eine dunkle Decke ergeben. Dass dies den lichttechnischen Erkenntnissen widersprach, stand in alten Büchern. Aber Hand Aufs Herz, wer liest denn alte Bücher, wenn eine Innovation proklamiert wird?

Diese vier Szenarien wurden Probanden in einem Labor dargeboten. Sie sollten daraus diejenigen wählen, die nach ihrem Empfinden die beste Beleuchtung ergeben würde. Die Bilder stammen aus einem Artikel in einem Buch aus der Feder einer der Projektmitarbeiter. Die hellen Decken wurden abgelehnt. Die Probanden bevorzugten entgegen früherer Vermutungen eine tiefstrahlende Leuchte.

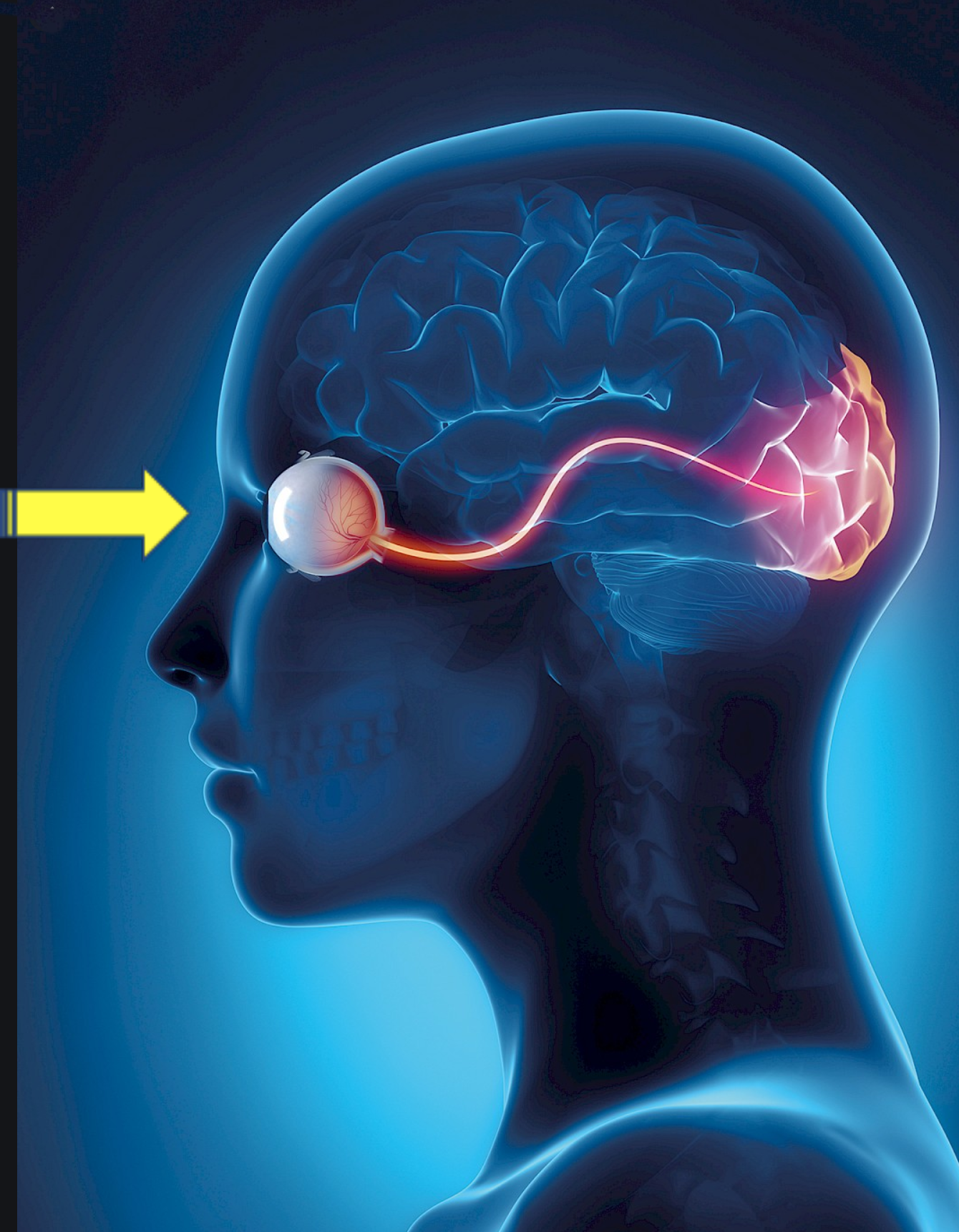

Nun sind paar Jahrzehnte ins Land geflossen, und man weiß, dass Licht nicht nur dem Sehen dient. Es soll der Gesundheit - auch - dienen. Jetzt fallen die Sünden einem auf die Füße. Denn die "gesundheitliche" Wirkung bemisst sich an der Menge des Lichts, das ins Auge geht. Wie kommt aber Licht aus Leuchten, die optimiert sind, damit sie ja keine Bildschirme stören, in die Richtung, in der diese stehen? Mit anderen Worten: Beleuchtungen wurden schon immer auf Horizontalbeleuchtungsstärke getrimmt. Jetzt ist Vertikalbeleuchtungsstärke gefragt. Laut Einstein kann man die Flugkurve des Lichts biegen. Dazu braucht man große Massen, und die größten Planeten schaffen paar Grad. Wir brauchen Massen, die 90º schaffen! Wie schaffen wir das? Die Lösung, die Leute herausgefunden haben, die sich mit Licht und Gesundheit beschäftigen, sei hier skizziert. Links die Leuchte, die die Bildschirme in Ruhe lässt, rechts die Beleuchtung, die gesund sein soll bzw. kann.

Wie man in anderen Ländern das gesunde Licht ins Auge schaffen soll, ist nicht unser Problem. In Deutschland haben es zwei Männer geschafft, die nicht an Beleuchtung, sondern an den Menschen dachten. Sie wiesen nach, dass der Mensch am Arbeitsplatz die Kommunikation mit der Natur braucht. So ist seit 1975 Gesetz in Deutschland, dass Arbeitsräume eine Sichtverbindung nach draußen haben müssen. Und das durch klare Fenster in Augenhöhe. So kommt das Licht, das der Gesundheit dient, ins Auge.

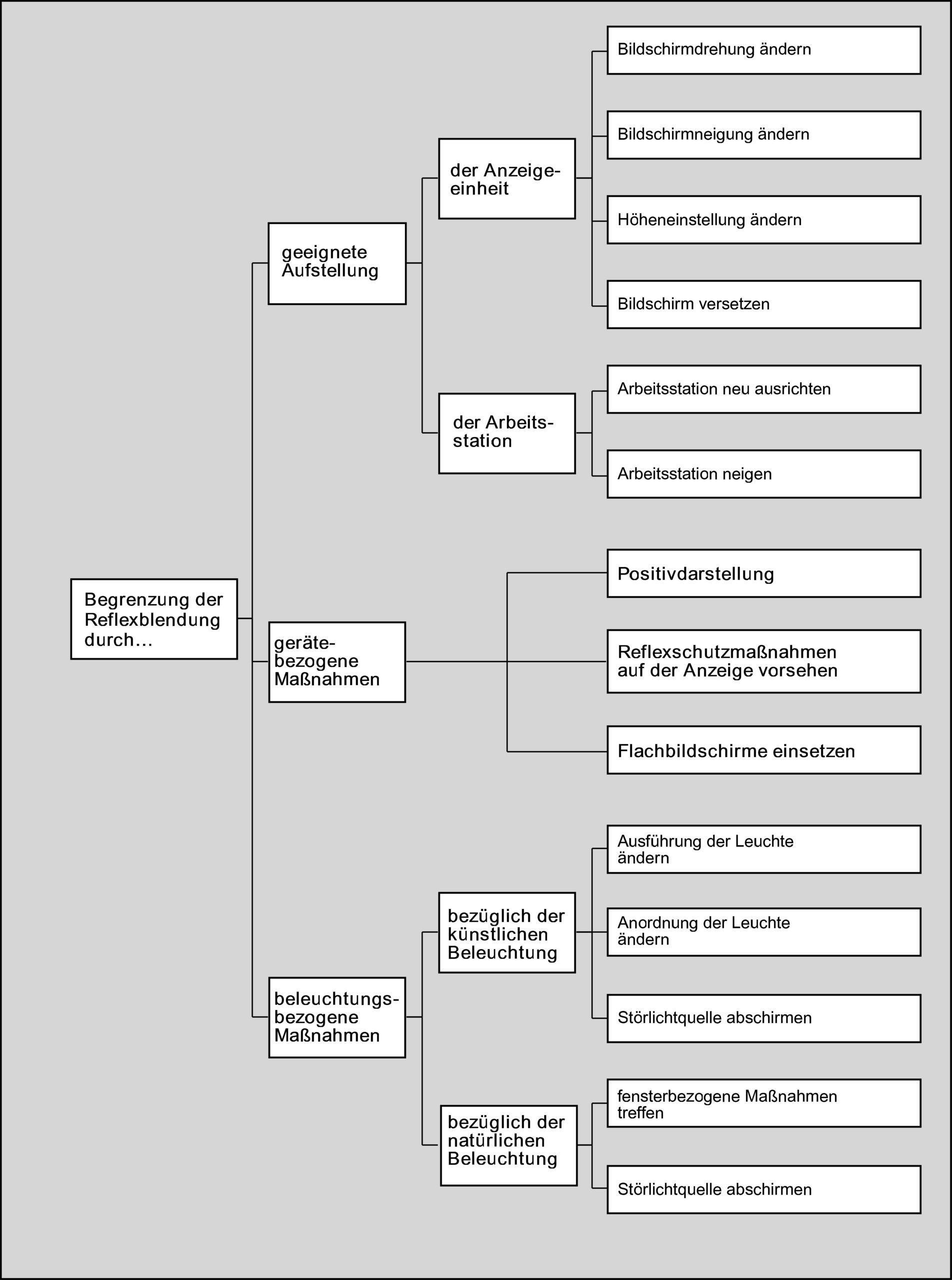

Naturgemäß kann kein Gesetz Bildschirme entspiegeln. Nach den physikalischen Gesetzen geht es aber. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, um Störungen auf dem Bildschirm zu vermeiden, warum um Himmels Willen gerade die Beleuchtung verändern, zumal dies bei Tage eh unwirksam ist? All die Möglichkeiten, die hier abgebildet sind, wurden in den 1980ern in eine internationale Norm eingebracht, die aber die Lichttechniker scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Den heutigen Bildschirmen ist die Beleuchtung ziemlich egal. Sie sind hinreichend robust gegen Fremdlicht. Interessant ist aber, seit wann die so robust sind. Ein gewisser Dr. Bauer aus Dortmund hatte gegen Ende der 1970er Jahre einen Bildschirm entwickelt, der auch bei 8000 lx darauf gut lesbar war. Da in den Büros die Beleuchtung auf einem Bildschirm gerade mal 150 lx ausmacht, war das Gerät also 50 mal robust. Bei üblichen Bildschirmen betrug der Faktor nicht 50, aber 5 reichen auch. Wie man Bildschirme entblendet, wusste man auch in den 1960ern. Warum musste man dennoch eine Beleuchtungslösung entwickeln, die so gut wie niemand brauchte?

Ich erzähle das ein andermal. An dieser Stelle sei aber gesagt, dass die auf die wundersame Weise entstandene Leuchte, die später sogar Norm wurde, nicht einmal ihre ureigenste Aufgabe ordentlich erfüllte, den Arbeitsplatz zu beleuchten. Ob dies der Fall ist, die ordentliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes, stellte die deutsche Gewerbeaufsicht immer mit einer Messung auf dem Tisch vor der arbeitenden Person fest. Wo denn sonst? Die frisch genormte Beleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes dachte aber nicht daran. Denn sie sollte ja den Bildschirm nicht stören. So strahlte die Leuchte ihr Licht halt woanders hin, wo es nicht störte. Wenn man die Verteilung des Lichts auf dem Tisch maß, kam so eine Verteilung zustande. Also 700 lx am Tischende und 275 lx vor dem Benutzer. Und das meiste Licht landet auf dem Teppich. Das hätte man eigentlich nicht messen müssen. Es war bereits bei der Planung der Leuchte berechenbar. Dennoch rief diese Kurve bei meinen Vorträgen Verwunderung hervor. Und ein Zuhörer sagte: "Warum zeigen Sie denn Produkte von Leuten auf, die nicht richtig planen können?" Sehr dumm … Denn zufällig war gerade dieser Zuhörer der Konstrukteur der von mir untersuchten Leuchte und seine Firma hatte den Planungsauftrag für die Beleuchtung ausgeführt.

Obwohl die Leuchten mit bildschirmgerechter Entblendung sowie ihre vielen Gesinnungsgenossen deutsche Bürodecken noch zieren, gibt es den "Erfinder" davon nicht mehr. Dieser war seinerzeit der Marktführer, hatte seine "Lösung" der gesamten Branche aufgedrängt. Jetzt gibt es die Branche immer noch, weil man sie braucht. Den Erfinder gibt es indes nicht mehr.

Wer noch ein Bisschen Zeit hat kann die "Story einer Beleuchtung, die niemand mag" lesen (hier). Dort wird erzählt, warum für 37% der deutschen Führungskräfte ihr Traumarbeitsplatz nur Tageslicht hat.

Man kann alle Leute einige Zeit

zum Narren halten und einige Leute die ganze Zeit -

aber alle Leute die ganze Zeit zum Narren halten, das kann man nicht.

Abraham Lincoln

Als das Künstliche triumphierte - Geschichte Berliner Schulzentren

Die 1960er Jahre waren in vielerlei Hinsicht prägend für die westliche Zivilisation. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte man genügend Licht machen, um ohne die lästigen Bedingungen draußen arbeiten zu können. Nicht nur die 24-h-Gesellschaft war geboren, sondern auch die Vorstellung, dass man in künstlichen Welten besser leben würde. Möglich gemacht es die Leuchtstofflampe. Berlin beschloss 1967, 90% des Unterrichts von Maschinen geben zu lassen - so etwa 1974 wäre es so weit. Die dazu geeigneten Schulen ohne Tageslicht und mit künstlicher Klimatisierung wurden bis etwa 1970 erstellt. Dass die Maschinen das Tageslicht eher scheuten, weil die Bildschirme blendeten, sei dahin gestellt (kommentiert hier). Wie man später gelernt hat, besitzt das Tageslicht noch andere Kräfte, als kräftig auf die Schulbücher zu scheinen.

Da die dummen Menschen den Fortschritt nicht erkannten, haben Eltern wie Kinder gegen die Schulen Front gemacht, Direktoren suchten das Weite, will sagen, ganz normale Schulen mit normalen Fenstern, um den Aufsässigen auszuweichen. Unser Bausenator Harry, geboren in den Masuren, wollte damals die Havelufer den Seen seiner Heimat anpassen. Und auch was für die Schulen tun. Diese hatten 3/4 Milliarde gekostet. Was macht es aus, wenn man Fenster für jeweils eine Million nachträglich einbaut?

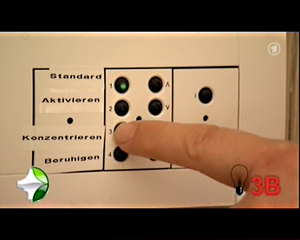

Gestern habe ich den Pressespiegel der 1970er Jahre zu dem Schulabenteuer eingescannt. Was wäre in der Corona-Zeit in den Schulen ohne Fenster los, so sie heute stünden? Nix - die Schüler würden zu Hause hocken und auf Tabletts stieren, die die Maschinen realisiert haben, die der Berliner Senat anno 1967 beschlossen hatte. Was lange währt, wird am Ende …? Die Zeitung, aus der die obigen Schnipsel stammen, berichtet heute über eine Katastrophe namens Mebis. MEBIS bricht zusammen, wenn sich alle Lehrer und Schüler einloggen, weil sie die Hacker damit stören. Noch nie in der Weltgeschichte gab es bessere Möglichkeiten, jeden einzelnen Lehrer und Schüler auszuspionieren. Wenn sich das Ganze etabliert hat, werden auch nachträglich eingebaute Fenster für eine Million oder eine Milliarde nicht helfen.

Anm.: MEBIS wird von Bayern betrieben. Die Meldung oben stammt aus dem SED-Blatt Neues Deutschland. So neu auch wieder nicht …

Wo Licht, Luft und Duft zusammenwirken

Heute fand ich in den unendlichen Weiten des Internet den wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass man mit Licht, Farbe und Duft die Kreativität der Mitarbeiter im Büro steigern kann. Gemeint ist natürlich nicht, dass Mitarbeiterinnen mit einem frivolen Spiel mittels Düften Mitarbeiter von der Büroarbeit ablenken bzw. wasserscheue Mitarbeiter dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen bald verduften und sich im Homeoffice wohler fühlen. Es geht um Wissen und Wissenschaft.

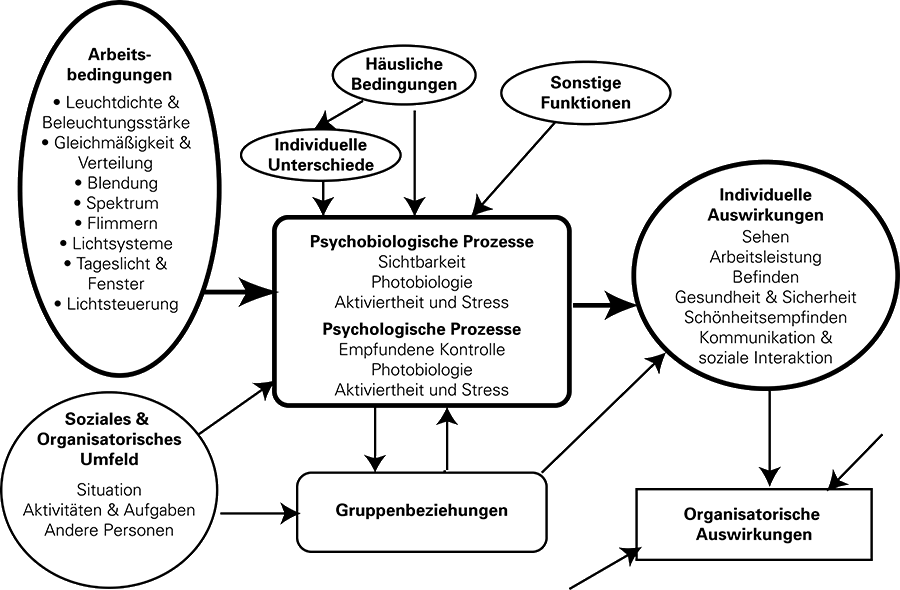

Wie Office ROXX berichtet, hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat eine Metastudie zur Wirkung raumpsychologischer Faktoren veröffentlicht. Metastudien macht man, wenn einem die Zeit oder der geographische Raum fehlt, um Studien zu machen. Die verraten aber manchmal mehr als Studien, weil die gesammelten Weisheiten von mehreren Autoren oder Gruppen stammen. Zudem dürfen Autoren von solchen Metastudien Wahrheiten verkünden, die Finanzierer von Studien nicht immer zulassen. So berichten die Autoren der Metastudie (YuePan und Stefan Reif) etwas, was vermutlich nie in einer lichttechnischen Studie erscheinen dürfte:

Frage: Über den Einfluss von Beleuchtung und Farbe wurde schon viel geschrieben. Was haben Sie herausgefunden?

Antwort: Wir haben eine ganz spannende Nutzerstudie aus Japan entdeckt. Ihr zufolge beeinflussen Lichtstärke und Lichtfarbe das kreative Arbeiten. So bevorzugten die Probanden bei kreativen Arbeiten eine relativ geringe Beleuchtungsstärke zwischen 250 und 500 lx in Verbindung mit einer warmen Lichtfarbe. Eine Studie von Steidle und Werth zeigt zudem, dass sehr helle Beleuchtung – mit 1.500 lx – die Kreativität und das Freiheitsgefühl vermindern kann.

Was bitte ist daran so schlimm? Viel! Erstens will die gesamte Lichtwelt bläuliches Licht, weil man davon angeblich kreativer wird. Jemand hat mir neulich geschrieben, es gäbe zehntausende Bücher und Artikel dazu. Tatsache, bei mir im Keller gibt es soviel davon, dass ich die Literatursammlung nur mit einer Sackkarre transportieren kann. Zweitens, liefert die Industrie seit Jahrzehnten Leuchten mit neutralweiß aus, obwohl ein gewisser Prof. Riechert 1975 genau das ermittelt hatte, was Ende 2020 von einem führenden Institut so einfach gesagt wird. Und drittens …

Da wird es schlimmer, und ich muss einen neuen Absatz anfangen. Zwischen 250 lx und 500 lx in einem deutschen Büro? Gott verhüt's! Nie darf die Beleuchtungsstärke unter 500 lx fallen. Weder die Autoren der Originalstudien noch die der Metastudie haben eine Ahnung von Licht. Und das schlimmste ist, dass sehr helle Umgebungen angeblich die Kreativität und das Freiheitsgefühl vermindern sollen. Denen muss man zeigen, was sich gehört: Demnächst erscheint eine Europäische Norm, die den Menschen was Gutes antun will. Danach darf die Beleuchtungsstärke für Arbeiten wie "Schreiben, Tippen, Lesen, Datenverarbeitung" nie unter 500 lx fallen. Will man eine anständige Beleuchtung, darf sie nie unter 1000 lx fallen. Das gilt auch für CAD-Arbeitsplätze und Konferenzräume. (Falls Sie das nicht glauben, können Sie die Norm für 174,30 EUR bestellen.)

Lassen wir es sacken: Wissenschaftliche Studien zu Büro zeigen, dass Büromenschen warmes Licht und eine relativ geringe Beleuchtungsstärke brauchen. Wenn es zu hell wird, fühlen die sich gestört und sind weniger kreativ. Die Lichttechnik steigert aber die Beleuchtungsstärke abermals. So brauchten deutsche Menschen in befensterten Räumen 300 lx im Mittel (DIN 5035-2). Das bedeutet 240 lx im Minimum. Jetzt brauchen sie 500 lx im Minimum, besser 1000 lx. Und das warme Licht? Ach was, davon werden sie nur träge. Warm ist gemütlich, und gemütlich macht eben träge. Haben Sie sich nicht immer gefragt, woher die Menschen kommen, die sich im Büro wahre Zelte aufbauen, um das Licht von ihrem Arbeitsplatz fernzuhalten?

Die Autoren der Meta-Studie haben ihre Quellen genannt. Wer nennt mir die Quellen, die die Lichttechniker benutzen, um ihre Weisheiten zu normen? (Antwort erübrigt sich, wenn Sie dies lesen.)

Obwohl dieser Blog sich mit dem Licht beschäftigt, will ich weitere Fragen nicht vorenthalten, mit denen sich die Meta-Studie beschäftigt. Denn wie neulich berichtet (Hier), verbessert Corona Licht und Luft im Büro. Wie? Indem das Virus der Verdichtung der Arbeitsplätze im Büro den Garaus macht. Und damit auch dem Mief, der dadurch entsteht, dass Büroplaner denken, dass Mitarbeiter emissionsfrei und immissionsresistent wären. Da musste erst ein Virus kommen, um Menschen so weit von einander entfernt zu platzieren, dass sich ihre Duftkreise nicht berühren. Wollte man die Abstände künftig wieder verringern, könnte man mit Düften arbeiten, so ähnlich wie beim Schall, wo man Emissionen mit weiteren Lärm maskiert. Ob das mit Düften klappen könnte?

Frage: Wie ist es mit Duftmarketing? Gibt es Düfte, die Mitarbeiter produktiver machen?

Antwort: Tatsächlich haben wir Studien gefunden, die zeigen, dass sich beispielsweise Pfefferminzduft positiv auf die Laune und manche Aspekte von Leistung auswirken kann. Rosmarinduft hat einen positiven Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten …Der Einsatz von Duftstoffen in der Breite der Büros ist sicher noch ein paar Jahre entfernt.

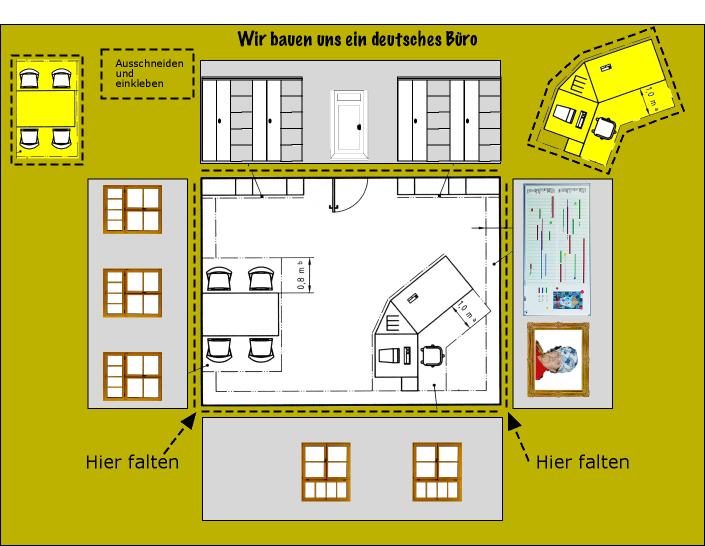

Also bleibt es vorerst mit dem Tannennadelduft an bestimmten Orten. Wem sein Büro immer noch stinkt, sollte sich das Bild ansehen, das die Vorstellung von Lichttechnikern von einem deutschen Büroarbeitsplatz darstellt, und dies mit seiner - traurigen - Realität vergleichen. Zum Glück haben die Arbeitnehmer heute die Möglichkeit, zum Home Office auszuweichen.

Wie korrektes Licht und gute Akustik einen Raum töten

22.12.2020

Damals konnte ich kaum erwarten, dass die Elphi fertig wird. Ein Jahr vor der Eröffnung hatte ich das Gebäude vom Hafen aus gesehen. Ein Highlight! Ist es immer noch. Aber bei der Übertragung der Eröffnungsfeier war ich aber eher entsetzt (hier), dachte aber, es läge daran, dass die Bundeskanzlerin zu spät anreisen konnte.

Nachdem ich den Saal in Natura erleben durfte, denke ich nicht viel anders. Beim Licht hat wohl der Sicherheitsaspekt zugeschlagen. Auch wenn der Saal hell erleuchtet ist, dominiert die Treppenmarkierung die Szene. Wenn die Lichter ausgehen, wird es einen Zahn schlimmer. Man stolpert zwar nicht dem Dirigenten entgegen. So ganz glücklich schaut man auch nicht aus der Wäsche.

Licht in Tateinheit mit Akustik sorgt für eine andere Katastrophe. Der große Saal wurde zum Optimieren der Akustik mit Tausenden fein ausgearbeiteten Elementen verkleidet. Eigentlich kann man nichts dagegen sagen. Leider sorgt das streifende Licht für eine Modellierung, die man lieber nicht sehen will. Das Bild zeigt deutlich, wie die Oberflächenstruktur, die die Akustik verbessern soll, die Raumästhetik, gelinde gesagt, abmurkst. Das Thema - Schattigkeit - hatte mein verstorbener Kollege Fred Häger in den 1970ern in seiner Dissertation bearbeitet. Wer liest aber Dissertationen, wenn einer eine architektonische Pretiose beleuchtet?

Geht es nicht anders? Mit sanftem Licht würde die Struktur der Wände praktisch unsichtbar. Sie bliebe akustisch dennoch wirksam. Ich benutze das Bild für Seminare, bei denen es um die Optimierung der Umwelt insgesamt geht. Optimiert man Licht und Akustik für sich, sieht man oben, was man hat.