Posts Tagged: Blau

Wann wird das Licht im Büro endlich gesund?

29.03-2024

.

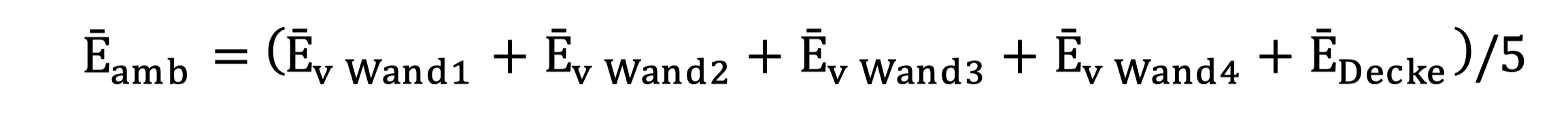

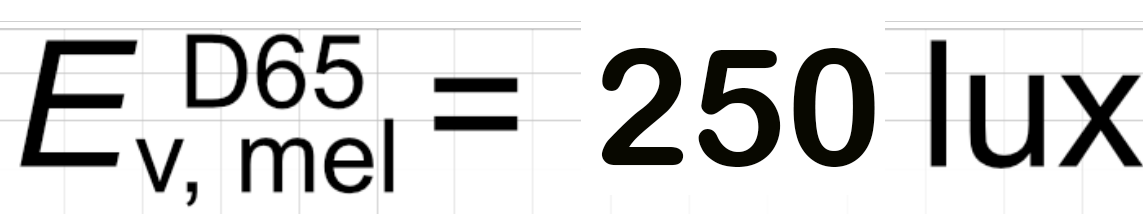

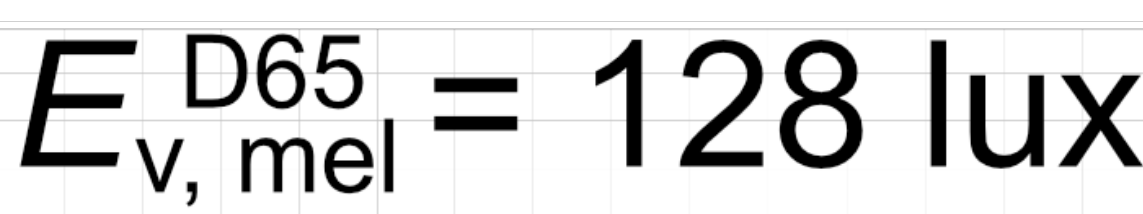

Irgendwie habe ich im Laufe der Jahre Zweifel daran bekommen, dass das Licht im Büro gesund wird. Denn schon im Jahre 2021 hatte eine Gruppe aus Pundits, das sind die Weisen, früher alte weiße Männer mit grauen Bärten, heute auch jüngere Damen, befunden, man müsste die Menschen zwischen 07:00 Uhr und 19:00 mit einer starken Vertikalbeleuchtung bescheinen. Naturgemäß müsste das Licht blau-angereichert sein. Diese müsste zudem 250 lx mel-EDI ergeben. Etwa gleichzeitig erschien das Werk von Experten, weniger bärtig und mit einer geringeren Beteiligung an Frauen, die Norm EN 12464-1, die mir erklärte, dass die Vertikalbeleuchtungsstärke in allen Richtungen fegen muss (gestern erklärt hier), auf dass es im Büro hell wird. Die Formel will ich niemandem verheimlichen, sie ist nicht geheim, auch wenn nicht für jedermann zugänglich.Ich meine mental.

Um der Verwirrung keinen Schaden beizufügen, will ich nicht erklären, dass der Index "v" hier nicht visuell bedeutet, sondern vertikal. Der Index amb kommt von ambient wie Ambiente. Der kleine Strich auf dem E bedeutet, man müsse das Licht auf jeder Wand für sich mitteln, dann mit dem Mittelwert an der Decke zusammenzählen, um alles nochmals zu mitteln. Nur das Licht an der Decke hat keine Bezeichnung, denn sie ist keine Horizontalbeleuchtungsstärke, aber auch nicht vertikal. Sie läuft einfach gegen die Wand, pardon, Decke. Ihre Messung gefilmt schlägt jede Slapsticknummer um Längen.

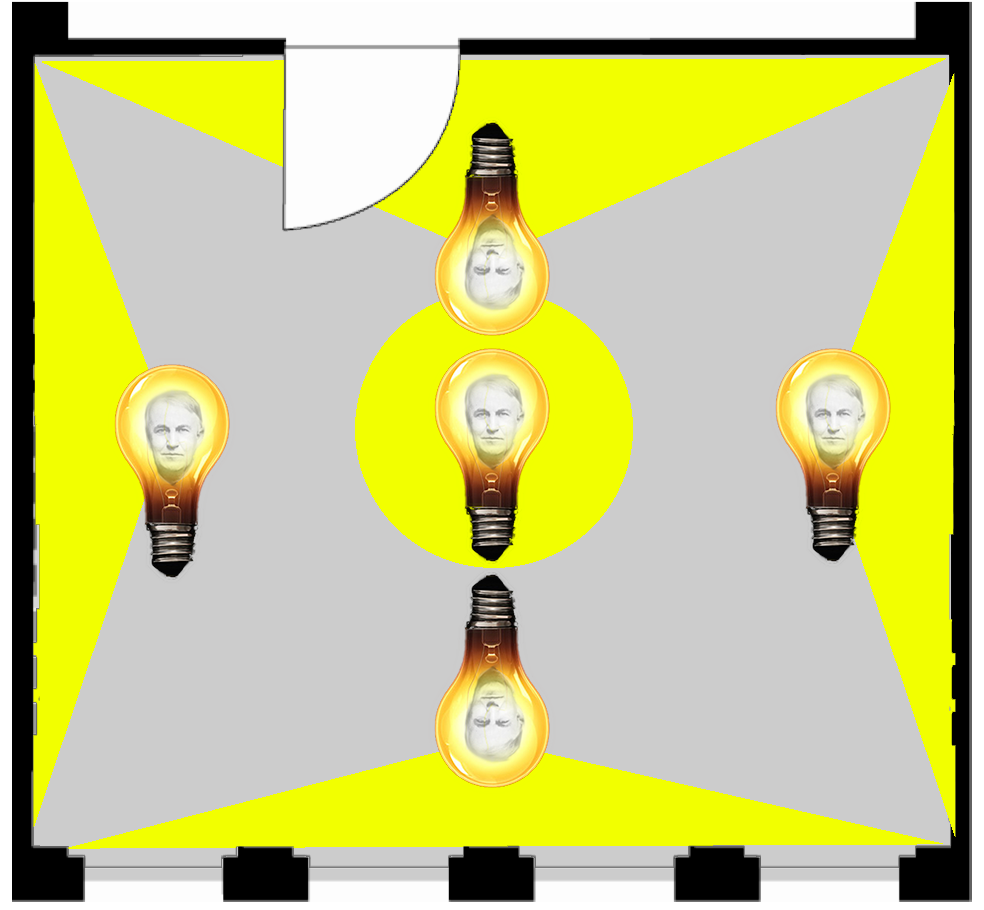

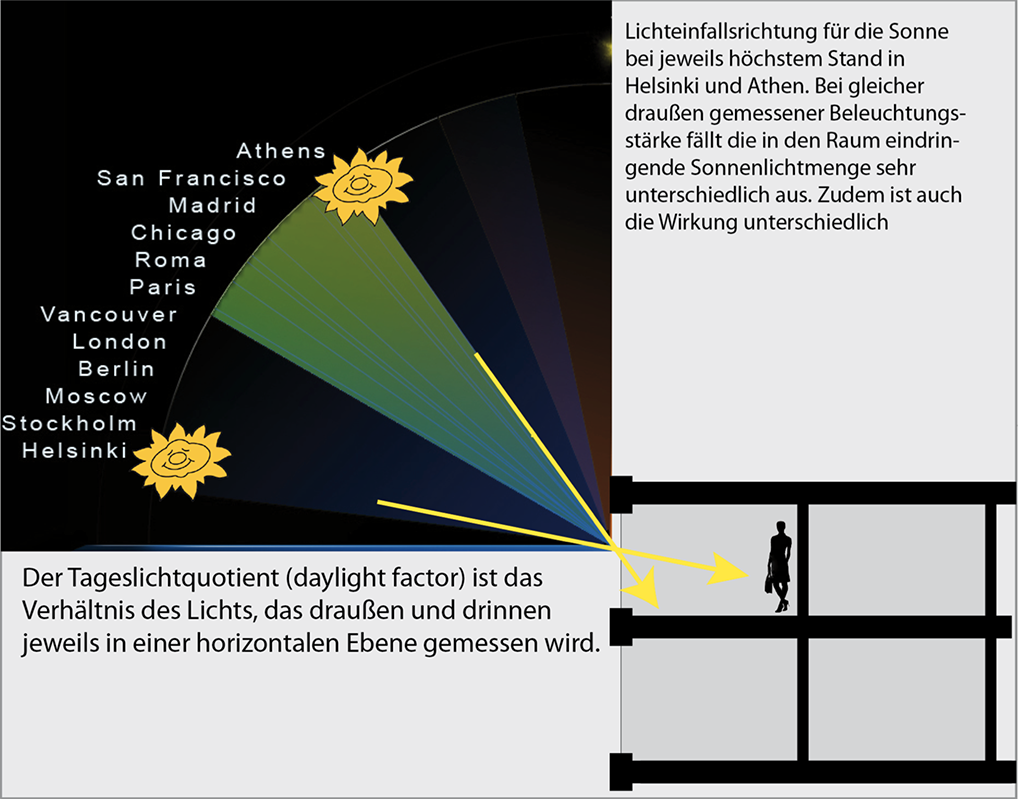

Diese 6 Werte könnte man der Planung der Beleuchtungsanlage entnehmen, so sie jemand versteht. Um auf 250 melEDi zu kommen, muss man das Tageslicht dazu addieren. Leider sagt mir keiner, an welchem Tag des Jahres und zu welcher Tageszeit. Nehmen wir an, das sei am 06.06. um die Mittagszeit. Wie viel Lux vertikal empfangen die Insassen dieses Büros?

Sie sehen niemanden? Die sind alle da und arbeiten. Nur nicht empfangsbereit für gesundes Licht. Das Bild unten zeigt, wenn sie dazu bereit sind. Dumm nur, dass sie aber alle falsch stehen. Dann drehen wir die Cubicle-Farm einfach um. Alle gucken dann zum Fenster hinaus. Was mit der Arbeit ist? Das ist nebensächlich, die macht man im Homeoffice.

Zwielicht zu Twilight

-

12.03.2024

Gestern habe ich dargelegt, warum ich nichts von einer Internationalisierung von Beleuchtungsnormen halte, obwohl ich selber seit über 30 Jahren internationale Normen schreibe. Heute will ich das mit einer paar Worten, Wörtern und Begriffen erläutern. Dazu fiel mir Zwielicht ein. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen liegt bei mir auf dem Tisch das Buch von Klaus Stanjek mit dem Titel "Zwielicht - Die Ökologie der künstlichen Helligkeit", das dem Kunstlicht und dessen Machern gewidmet ist. Als ich das Buch das erste mal las, ist mir aufgefallen, dass ich etwa jeden zweiten kannte, der im Buch persönlich auftrat. Kannte ich so viele Menschen, die in Zwielicht stehen?

Zum anderen dachte ich an das physikalische Zwielicht, das auf Englisch twilight heißt. Es ist ganz und gar nicht zwielichtig, wie The Platters es besingen. Es ist die Zeit der Liebe, die wiederkommt. Man stelle sich vor, jemand freut sich darauf, am Abend seine alte Liebe zu sehen, in twilight time. Und wir übersetzen das als in der zwielichtigen Zeit. Da kann die alte Liebe auch nicht gerade sehr nobel sein.

Auch mit den Jahreszeiten habe ich so meine Probleme mit der Übersetzung. Aprilwetter ist wirklich nicht etwas wonach man sich sehnt. Aber der April ist der Monat, in dem in meiner Heimat der Apfelbaum blühte. Das jährliche Baumblütenfest beginnt in Werder in April. Dort wo die Apfelblüte seit 1941 besungen wird, in den USA, verspricht der Soldat seiner Liebsten, dass er an einem Tag im Mai kommen wird, um ihren Namen in seinen zu ändern. Das Lied brachte die Soldaten an der Front zum Weinen. Wenn ich aber an Aprilwetter denke, ist es mir aus anderen Gründen zum Weinen. Wenn wir bereits bei der Wortwahl beim Reden über das Wetter Probleme haben, können wir auf eine internationale Einigung hoffen, die Licht, Beleuchtung und Umwelt regeln wollte? Eigentlich müsste, denn wir reden seit Jahren über biologische Wirkungen herum.

-

Licht, Zwielicht und die Jahreszeiten haben so ihre Beziehungen. Zunächst zu dem Zwielicht, das ich für meine wissenschaftlichen Arbeiten benutzte. Wir hatten in der Vorlesung eine besondere Form davon gelernt. Diese herrscht, wenn sich zwei Arten von Licht an einem Arbeitsplatz treffen. Das kann Tageslicht und künstliches Licht sein. Wir lernten, in jedem Arbeitsraum gäbe es eine Mischlichtzone, in der die Menschen sich nicht so wohl fühlten. Diese Vorstellung hatte man übertragen auf die künstliche Beleuchtung mit Glühlampen und Leuchtstofflampen. Es gab wissenschaftliche Abhandlungen darüber, wie dies das Auge irritierte und zu einer vorzeitigen Ermüdung führte.

Wenn es nur bei der Wissenschaft geblieben wäre! Man postulierte, um dem Zwielicht vorzubeugen, dürfe in einem Raum nur eine Art Licht sein. Da die für erforderlich gehaltenen Beleuchtungsstärken nur mit Leuchtstofflampen zu machen waren, wurden Glühlampen aus den Arbeitsstätten verbannt. Mit ihnen die Tischleuchten, da es Leuchtstofflampen mit ganz kleinen Abmessungen nicht gab. Auch die kleinsten waren zu groß für Tischleuchten. Ade Tischlampe!

-

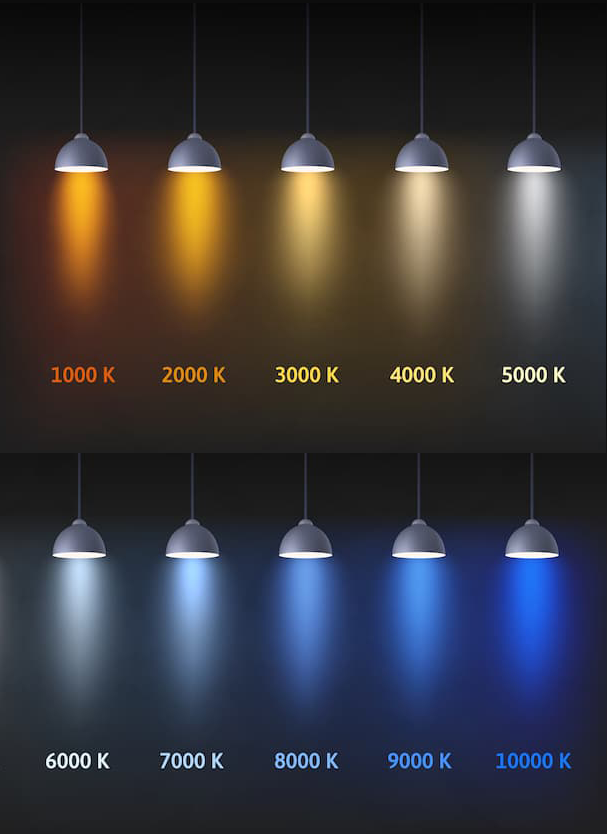

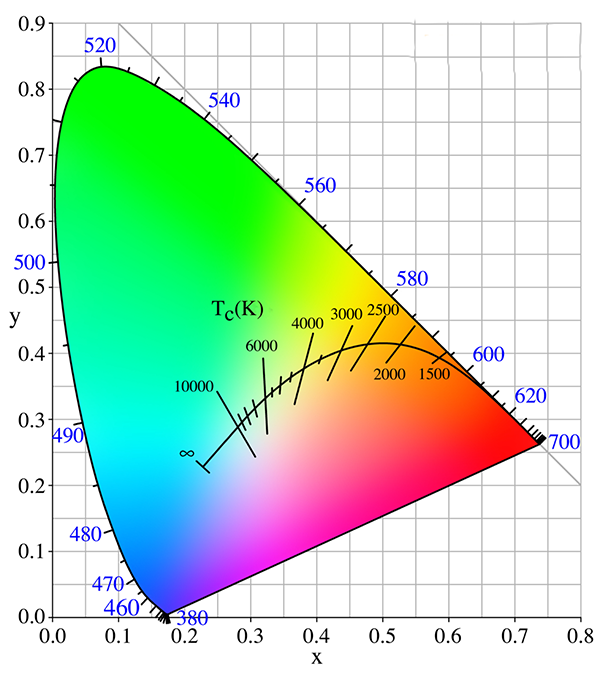

Das Tageslicht in Arbeitsräumen konnte man nicht so einfach loswerden, obwohl man seit 1924 beharrlich daran arbeitete. Das Zwielichtproblem wurde daher verbal gelöst. Eine Lampe wurde tageslichtweiß genannt. Allerdings hatten die Leute Frostbeulen auf der Seele, wenn sie unter ihrem Licht arbeiteten. Ihre Farbtemperatur, besser ähnlichste Farbtemperatur, lag über 5300 K.*) So hat man sich halt darauf geeinigt, dass 4000 K gut genug wäre, um Zwielicht zu vermeiden. Da der Bereich von 3300 K bis 5300 K aber kaltweiß heißt, nannte man die Lampe mit 4000 K neutralweiß. Völlig ohne Hintergedanken und ohne das Marketing…

Wie gut passen 4000 K und Tageslicht zusammen? Ich würde sagen, ganz und gar nicht bzw. unbestimmt, denn das Tageslicht hat keine Farbtemperatur. Als ich dies in einem offiziellen Entwurf eines ISO-Standards schrieb, dachten die Lichtexperten, den wahren Experten gefunden zu haben und fielen über den Text her. Der stand aber nicht alleine da. Auf den provokanten Spruch folgte die Aussage, dass an jedem Punkt der Erde das einfallende Tageslicht in jeder Himmelsrichtung eine andere Farbtemperatur hat, auch wenn die Sonne scheint. Oder gerade wenn sie scheint.

Noch besser: Wie jeder weiß, ändert sich an jedem Punkt der Erde das Licht aus einer bestimmten Richtung stetig über den Tag. Was weniger Leute wissen, unterscheidet das Licht in Abhängigkeit vom Breitengrad nicht nur in der Menge, sondern auch in seiner Richtung und damit im Verhältnis horizontal zu vertikal. Nicht besonders betont werden muss, dass die Farbe des Lichtes anders ausfällt,

*) Damit es jeder garantiert nicht versteht, hat die Lichttechnik den Temperaturbegriff auf den Kopf gestellt: Je höher die Farbtemperatur, desto kälter das Licht. So hat die Glühlampe eine Farbtemperatur von 2700 K. Eine warmweiße LL-Lampe etwa 3000 K. Steigert man die Temperatur um weitere 1000 K, fühlt sich das Licht kalt an. Das direkte Licht der wärmenden Sonne mit etwa 5900 K heißt kaltweiß. Echt bitter kalt. Brrrr! Das soll einer verstehen. Schuld ist ein gewisser Max Planck bzw. die Physik.

-

Genau das hatte ich gemeint, als ich geschrieb, das Tageslicht habe keine Farbtemperatur. Nun versuchten die Experten mich umzustimmen, man könnte sich doch auf eine Zahl einigen. Auf 6504 K zum Beispiel? Die hat nämlich die CIE als Tageslicht definiert. Dummerwiese kann man dieses Licht nicht kaufen, es ist ein mathematisches Konstrukt. Wozu macht man so etwas, wenn man das Licht gar nicht kaufen kann?

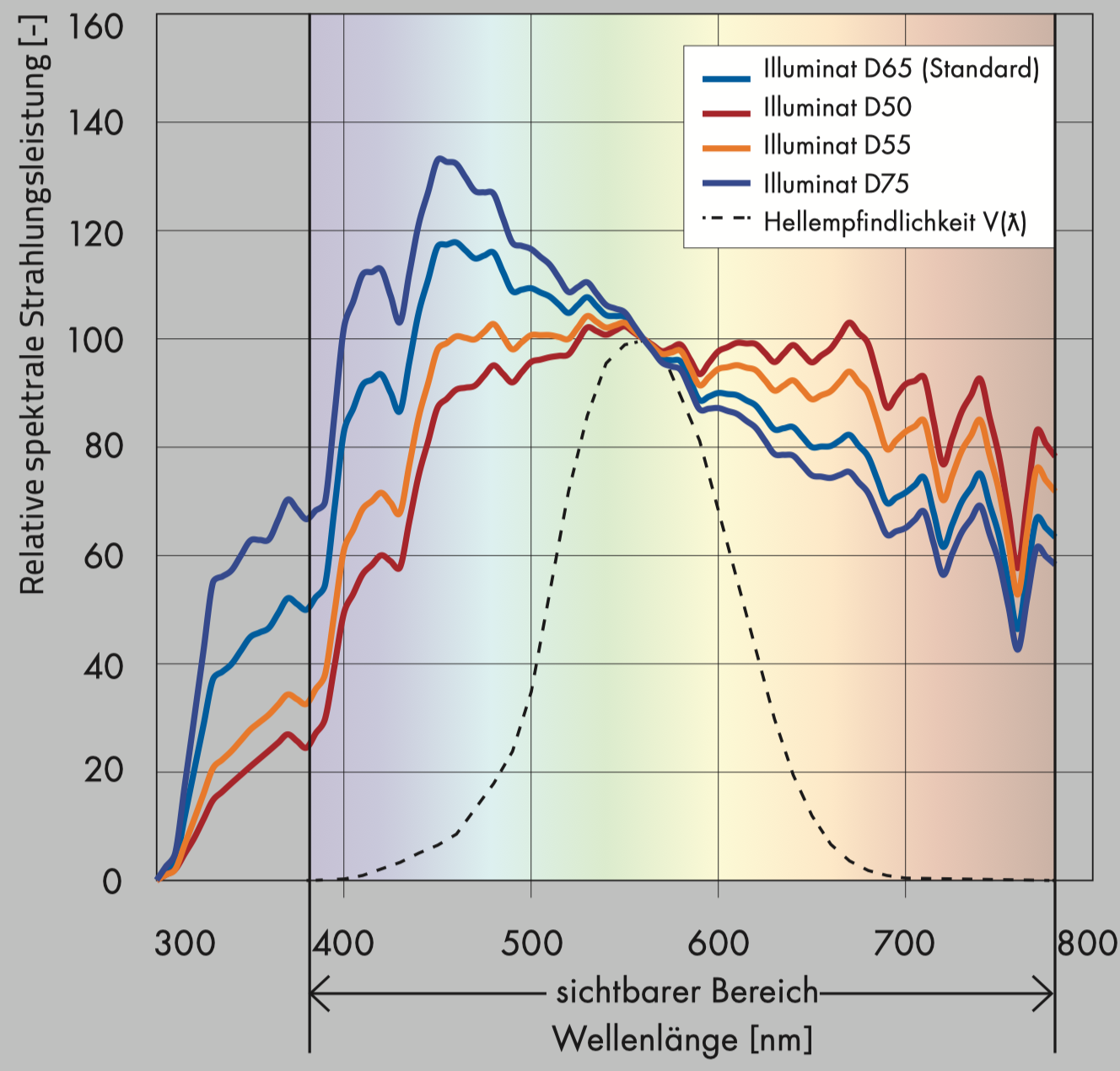

Das Geheimnis ist, dass die CIE Normlichtarten nicht etwa definiert, um damit die Welt zu beleuchten. 6504 K ist eine Normlichtart für Tageslicht (D65). Desweiteren gibt es noch D50 (= 5000 K), D55, D65 und D75. Normlichtarten dienen als eine standardisierte - fiktive - Beleuchtung, um Farben und Materialien "objektiv" zu bewerten, so in der Druckindustrie, im Textilbereich oder bei der Kunst. Sogar die Lebensmittelindustrie ist ein Großkunde (mehr dazu unter Brühwurstindex hier). Alles zu seiner Zeit. Die Fotografie und die Druckwelt leben wunderbar mit D50. Hingegen kann das Licht, das man am Tage erlebt, Farbtemperaturen von 3000 K (untergehende Sonne) bis 12.000 K (blauer Nordhimmel ohne Wolken) oder gar 27.000 K (nördliches blaues Himmelslicht) erreichen. Die Zahlen geben aber das Erlebnis nicht hinreichend wieder, weil sich die Intensität des Lichts sowie sein Wärmegehalt mitändern. Zudem gibt es blauen Nordhimmel ohne Sonne nur wenn man ein Nordzimmer bewohnt. Dann blickt man aber auf die wunderbar sonnenbeschienene Umwelt.

Wie kommt man aber auf 6504 K? Das ist der gleichmäßig bewölkte Himmel über Wien zu Beginn des Sommers. Dort sitzt die CIE. Was würde sie wohl als Tageslicht definieren, wenn sie auf den Spitzbergen säße (78° 11′ N), oder ihre Experten am südlichsten Ende der EU, auf der Insel La Reuniuon (20° 52‘ 44.04 S) werkelten?

Vermutlich was anderes, z.B. 5000K (frischer Spinat im Schnee) oder 3000K (welkende Palmenblätter am Strand). Aber das ist nicht mein Hauptproblem mit der Internationalisierung der Beleuchtungsnormen, sondern dies:

"Die Wahl der Lichtfarbe ist eine Frage der Psychologie, der Ästhetik und dem, was als natürlich angesehen wird. Die Auswahl hängt von der Beleuchtungsstärke, den Farben des Raums und der Möbel, dem Umgebungsklima und der Anwendung ab. In warmen Klimazonen wird im Allgemeinen eine kühlere Lichtfarbe bevorzugt, wohingegen in kaltem Klima eine wärmere Lichtfarbe bevorzugt wird."

Das ist wörtlich die Empfehlung der europäischen Beleuchtungsnorm EN 12464-1. Also kein Rat. Ist die Lichtfarbe etwa eine Kleinigkeit, was die Beleuchtung angeht? Ich dachte, die wäre das A und O!

-

Ähnlich aufschlussreich könnte die Empfehlung zur Höhe der Beleuchtungsstärke ausfallen, wenn man z.B. den Lichtbedarf des arbeitenden Menschen berücksichtigt. Etwa so: Die Wahl der Beleuchtungsstärke ist eine Frage der Psychologie, der Ästhetik und dem, was als natürlich hell angesehen wird. Die Auswahl hängt von den Farben des Raums und der Möbel, dem Umgebungsklima und der Anwendung ab. In warmen Klimazonen wird im Allgemeinen eine kühl wirkende dunklere Beleuchtung bevorzugt, wohingegen in nordischen Zonen eine höhere Beleuchtungsstärke bevorzugt wird. Also ein schattiges Plätzchen in Ländern mit sengender Sonne, und ein Gegenstück zum Shitwetter für Nordschottland.

Wir können in der gleichen Art mit weiteren Gütekriterien fortfahren, bis einer aufschreit und sagt: Leute, bitte, wollen wir alles nach den örtlichen Gegebenheiten vorsehen wollen und deswegen gar nichts mehr empfehlen? Warum nicht? Lieber kein Rat als ein falscher …

-

100 Jahre V(λ)-Kurve - Das Jahrhundert des messbaren Lichtes

-

29.02.2024

In April 2024 ist das Jahrhundert um! Die V(λ)-Kurve wird 100 Jahre alt. Die Geschichte kennt nur wenige Kurven, die Geschichte gemacht haben. Diese hier hat Lichtgeschichte geschrieben. Nicht nur …

-

-

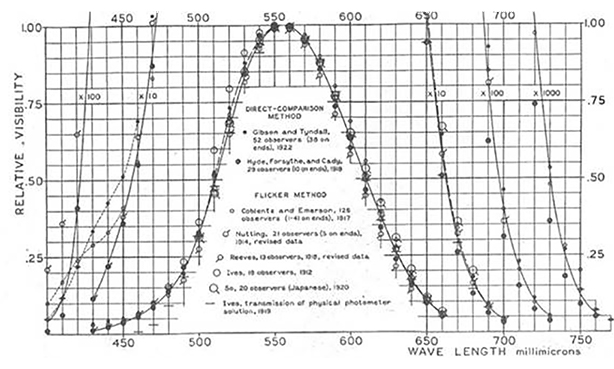

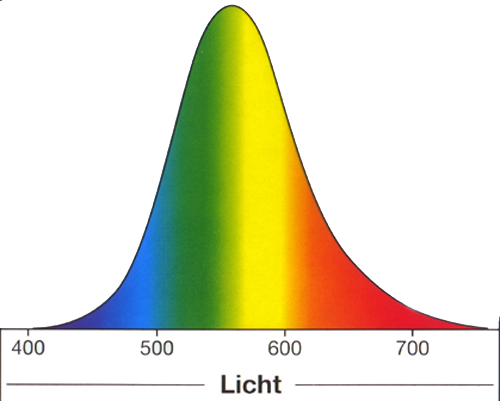

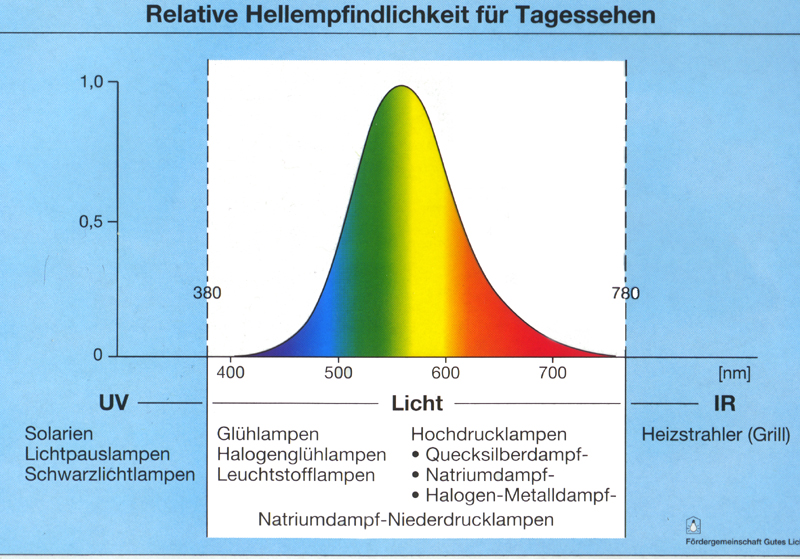

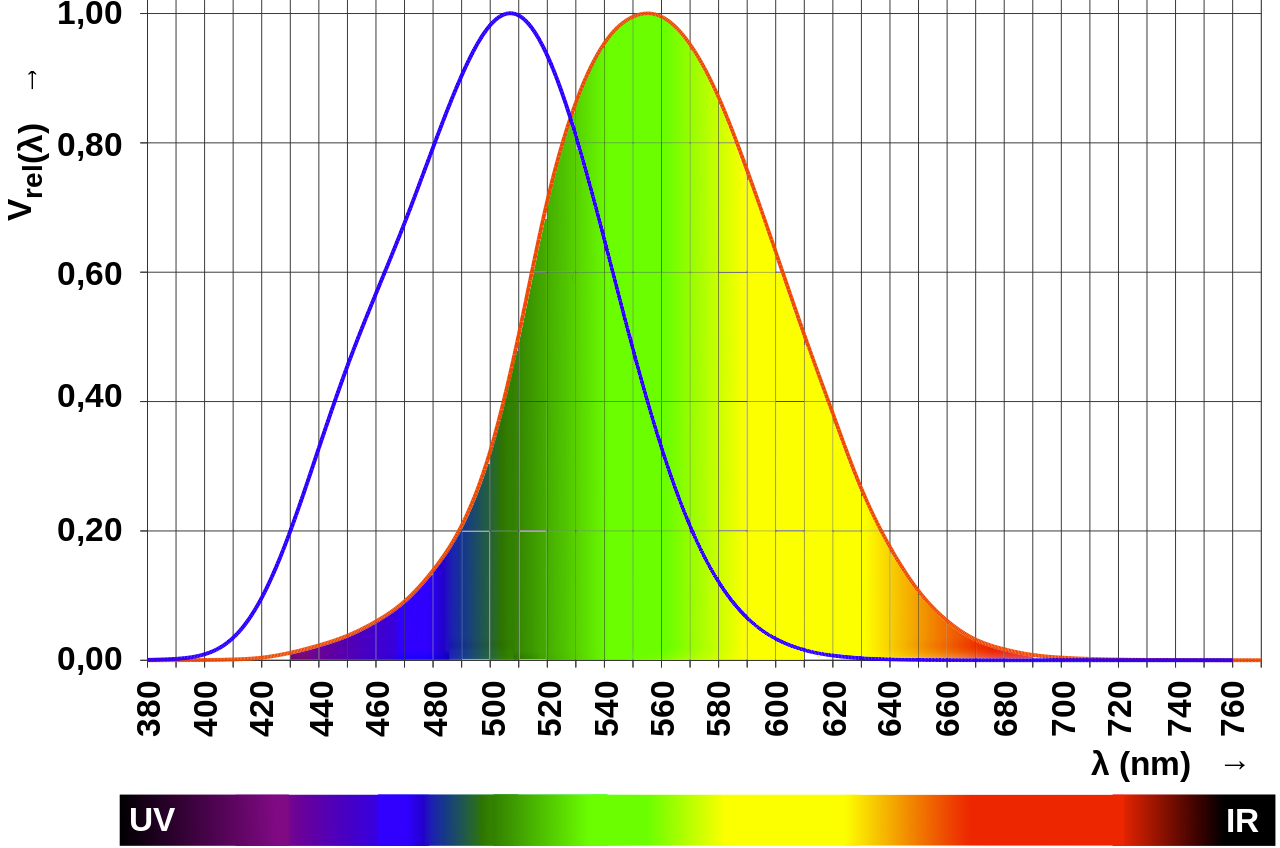

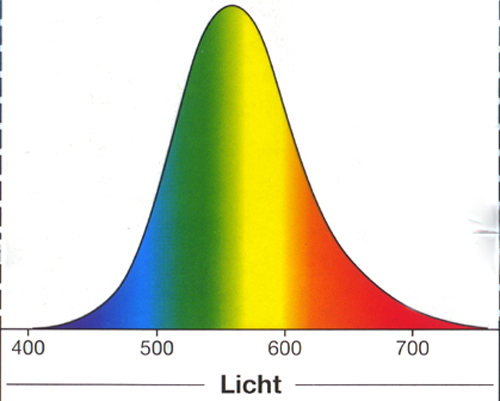

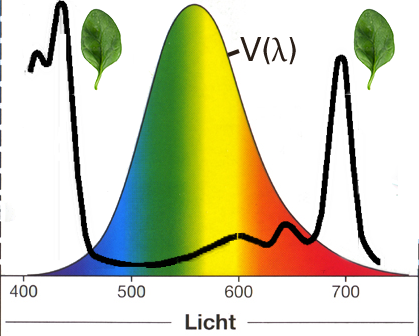

So kennt sie kaum jemand. In der Abbildung ist ihre Entstehungsgeschichte eingearbeitet. Sie sollte die relative Sichtbarkeit darstellen, also eine normierte Funktion, die anzeigt, die das menschliche Auge Lichter von blau bis rot bewertet. Ich habe einige hübschere Ausführungen der Kurve gezeichnet, die weniger wissenschaftlich aussehen, aber dafür attraktiver.

Sie hat Licht definiert und damit messbar gemacht. Damit ist die Grundlage dafür geschaffen, dass mit Lichtprodukten gehandelt wird. Und zwar weltweit. Wenn man heute auf einer Lampenverpackung liest "12W - 806 lm - 840" (Ra) und versteht, dass die gekaufte Lampe aus 12 W aufgenommener Leistung 806 lm Licht produziert und dies mit einem Farbwiedergabeindex von 80 - 89 bei einer Lichtfarbe von 4000K, dann ist es Verdienst dieser Kurve.

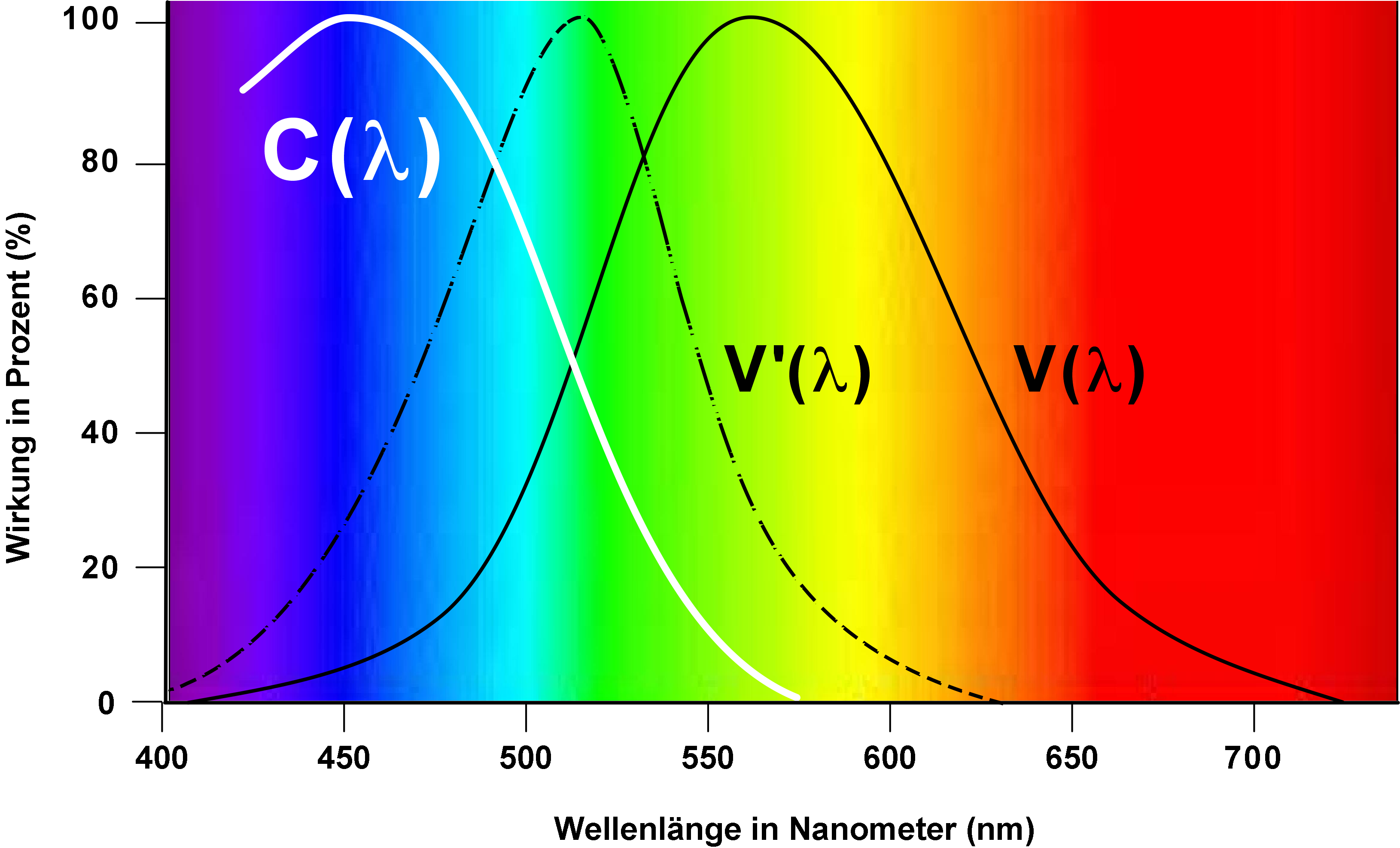

Sie bekam im Laufe der Jahre einen weitaus weniger prominenten Partner, der die Effizienz des Auges beim Nachtsehen bezeichnet. Das konnte aber nichts werden, weil die Lichtmacher ja das Helle bevorzugten. Der Partner unterscheidet sich im Namen durch einen Apostroph, wirklich nicht allzu auffällig: V'(λ). Und ist sehr deutlich freundlicher zu blauem Licht. Denn nachts sind die Katzen nicht grau, sondern wir sehen sie so, weil unsere nachtaktiven Sehzellen (Stäbchen) eben im Blauen empfindlicher sind.

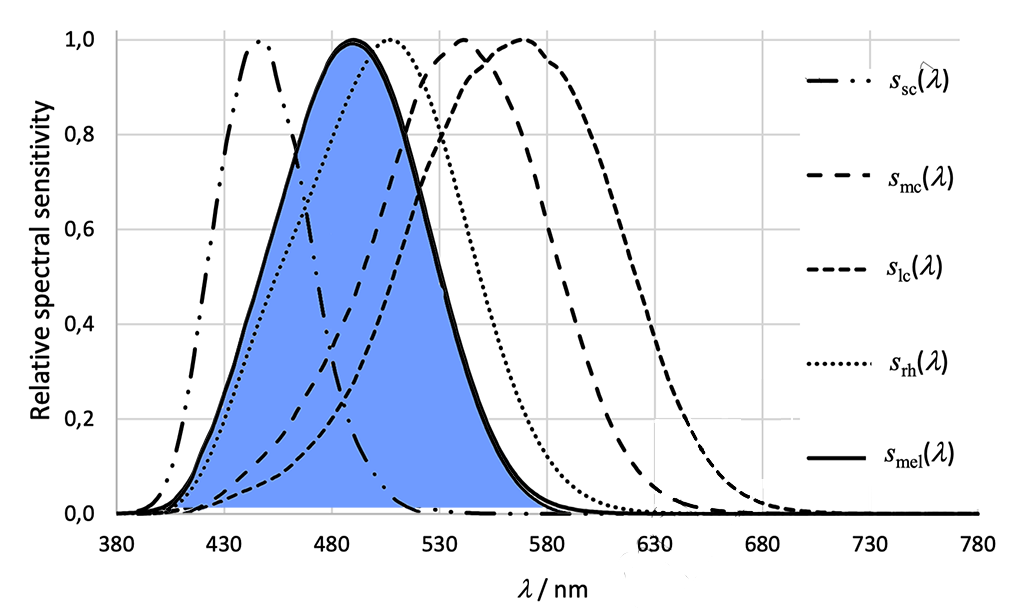

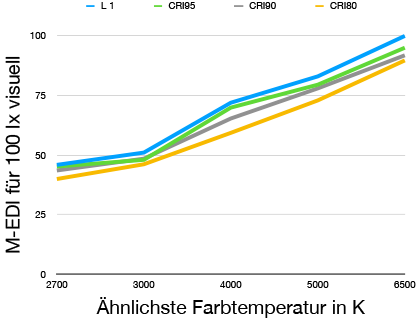

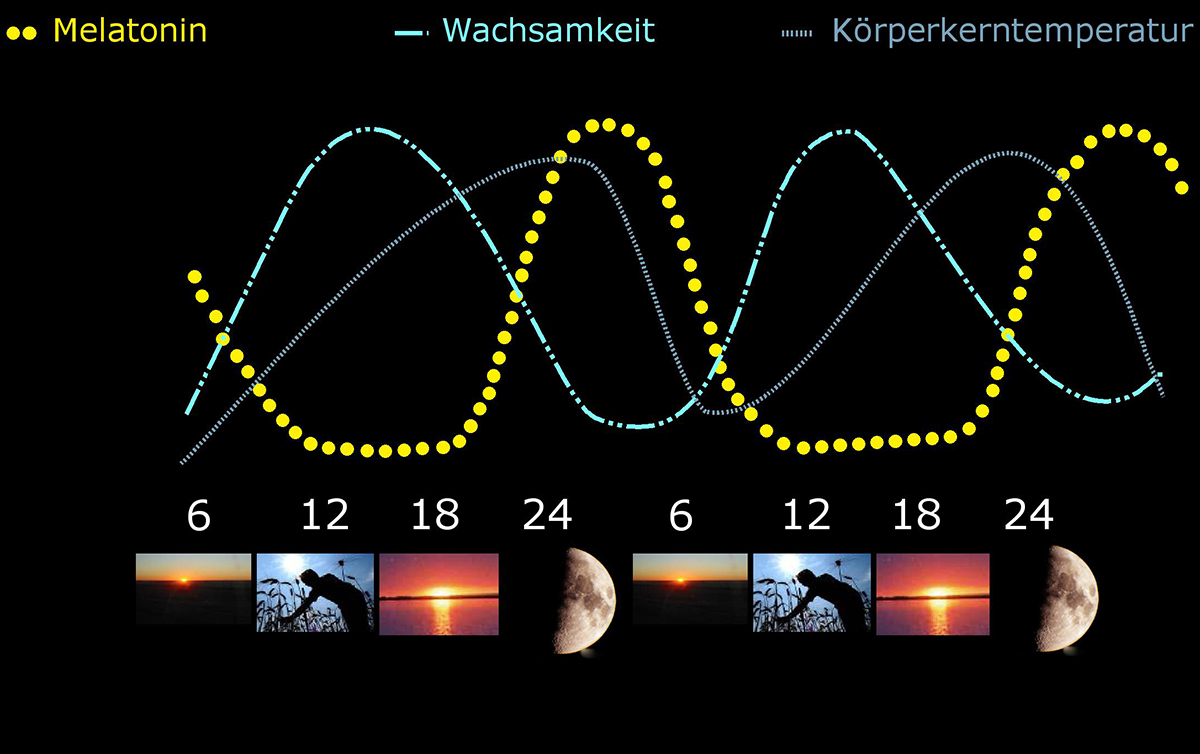

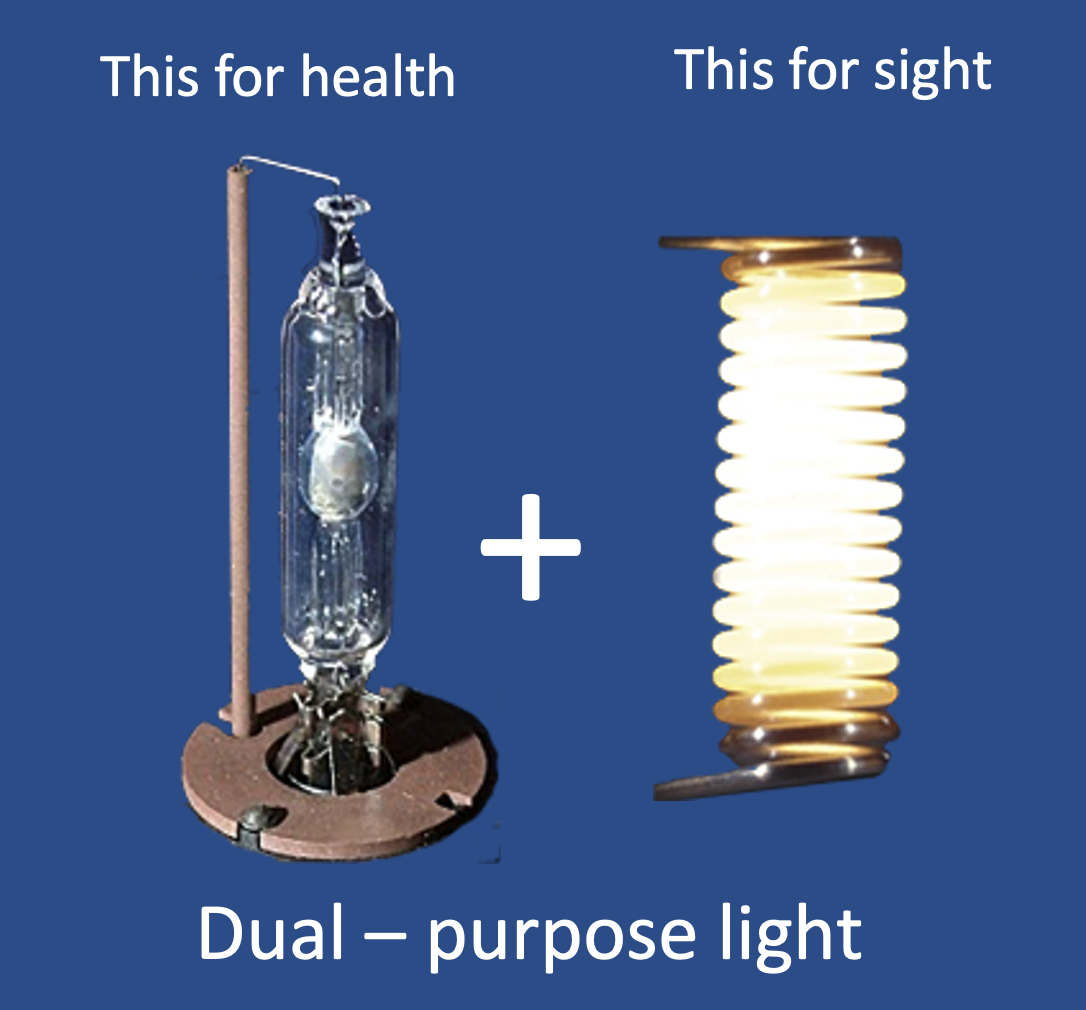

Das zweite Jahrhundert des definierten Lichts wird erleben, wie diese Kurve ihren Platz räumen wird einer neuen. Denn Mediziner haben im Jahr 2002 einen neuen Empfänger im Auge entdeckt, der das Blaue sogar mehr liebt als die Stäbchen. Diesem Empfänger wurde zu Beginn zugetraut, ziemlich eigenmächtig zu handeln. Daher berechnete man eine eigene Kurve, die man C(λ) nannte, C wie circadian. Denn die neue Kurve sollte anzeigen, wie Licht die Körperrhythmen des Menschen beherrscht. (Für Leute, die auf ihrem Computer den Buchstaben λ nicht finden können, heißt sie C-Lambda-Kurve.) Mittlerweile ist man übereingekommen, dass alle Empfänger im Auge ihr Scherflein dazu beitragen, das Melatonin im Blut zu senken oder das tunlichst zu vermeiden. Den Beitrag des neuen Empfängers nennt man deswegen melanopisch. Alle lichttechnischen Größen werden auch auf melanopisch berechnet und bekommen einen Index -mel. Die Kurve(n) der Zukunft habe ich unten skizziert.

Im zweiten Jahrhundert des messbar definierten Lichtes wird dieses zum einen am Tageslicht gemessen. Und zum anderen am Menschen. So werden alle "melanopischen" Größen, vom Lichtstrom bis zum Reflexionsgrad, auf das Spektrum des Tageslichts bezogen. Leider geht es da ohne etwas Normierung nicht. Die Basis ist D65 - D wie daylight und 65 wie 6504K - das ist der mittlere Sonnentag über Wien, allerdings ohne Sonne. Der "genormte" Mensch ist 32 Jahre alt. Ob er männlich ist wie bei der Festlegung der V(λ)-Kurve, weiß man nicht.

So wird künftig 500 lx (melanopisch) exakt 500 lx (visuell) entsprechen, wenn das Licht einer Lampe mit der Farbtemperatur 6504K in das Auge eines 32 Jahre alten Menschen trifft. Wenn sich dieser für ein warmes Licht erwärmt und daher eine (verbotene) Lampe benutzt, die ein gewisser Edison erfunden haben soll, bleiben von den 500 lx etwa 67 lx übrig, aber "tageslichäquivalent". Altert dieser Mensch und wird glücklich 75 und kauft sich eine neutralerweiße Lampe (4000K), kann er sich auf 80 mel-EDI freuen. Wer sich die Rechnung zutraut, kann hier und da mehr finden.

Die Berechnung ist zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftig. Das umso mehr nach 100 Jahren, in denen sich das Licht als Helligkeit definiert hatte. Die neue Sicht besagt, dass die Gleichung Licht = Licht nur in der Physik gilt. Wenn man wahrnimmt, dass es ein Spektrum hat - und nicht nur weiß ist, wie seit Newton bekannt -, muss man anerkennen, dass die Wirkung des Lichts nicht so simpel ist. Wenn man auch anerkennt, dass Menschen unterschiedlich sind, muss man sich von den beinah zum Totem gewordenen 500 lx verabschieden. Im zweiten Jahrhundert des messbaren Lichts haben wir noch viel zu verstehen.

Vielleicht verstehen wir im dritten Jahrhundert den messbaren Umgang mit der Farbe. Dieser ist heute den Hohepristern der Farbenlehre vorbehalten. Ob man Licht mit der V(λ)-Kurve misst oder an seiner circadianen Wirkung, das so betrachtete Licht ist grau wie nachts die Katzen. Wie sich Farben auf den Menschen auswirken? Ich denke, das kennt fast jeder. Aber kaum jemand weiß, dass weder die Alten Griechen noch die Römer, deren Umwelt, die Ägäis und das Mittelmeer, vermutlich vom schönsten Blau der Natur beherrscht wird, kein Wort für diese Farbe hatten. Und das Blau des Druckers und das des Farbmetrikers bedeuten nicht dasselbe. Immerhin wissen wir, dass es unsere Hormone beeinflusst und daher tagsüber willkommen ist, aber nachts möglichst vermieden gehört.

Nicht wie einst Lili Marleen

-

16.09.2022

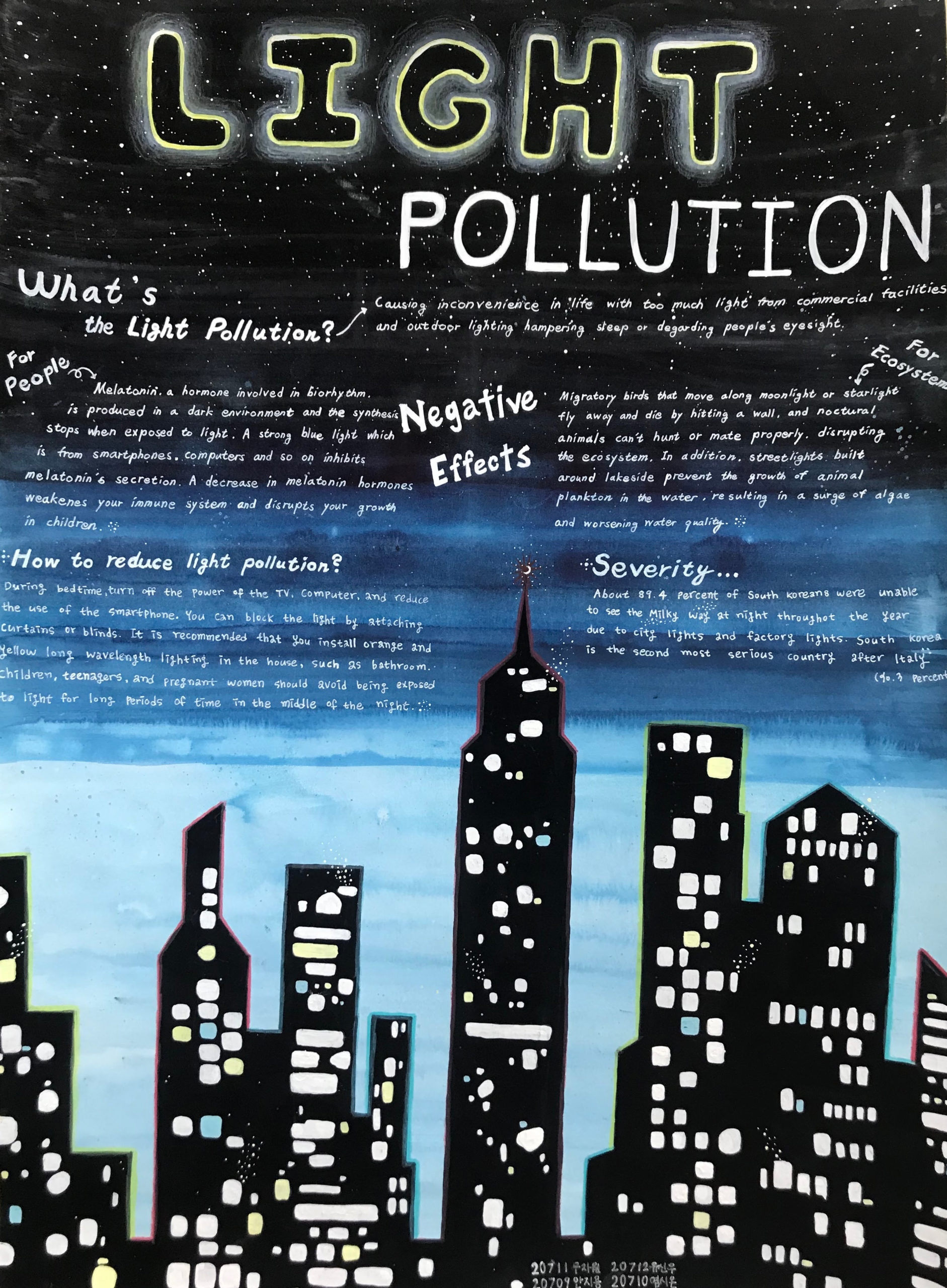

Obwohl der Bericht mit etwas Kritik an die Umwandlung des nächtlichen Straßenbildes durch die LED daherkommt, bleibt er weit hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen anderer Art zurück. Diese fasst man unter dem Wort LAN - Light at Night oder ALAN - Artificial Light at Night zusammen.

Zunächst zum Bericht: "Da blaues Licht beispielsweise die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmt, das schlaffördernd wirkt, kann die Umstellung auf LEDs Auswirkungen auf Tier und Mensch haben, schreibt das Forscherteam der University of Exeter in Penryn um Kevin Gaston. „Die Vorteile, die die LED-Technologie für die öffentliche Beleuchtung und insbesondere die Straßenbeleuchtung bieten kann, wurden viel gerühmt, wobei der Schwerpunkt auf einer höheren Energieeffizienz und der damit verbundenen Reduzierung der Energiekosten und Kohlendioxid-Emissionen lag“, heißt es in der Studie."

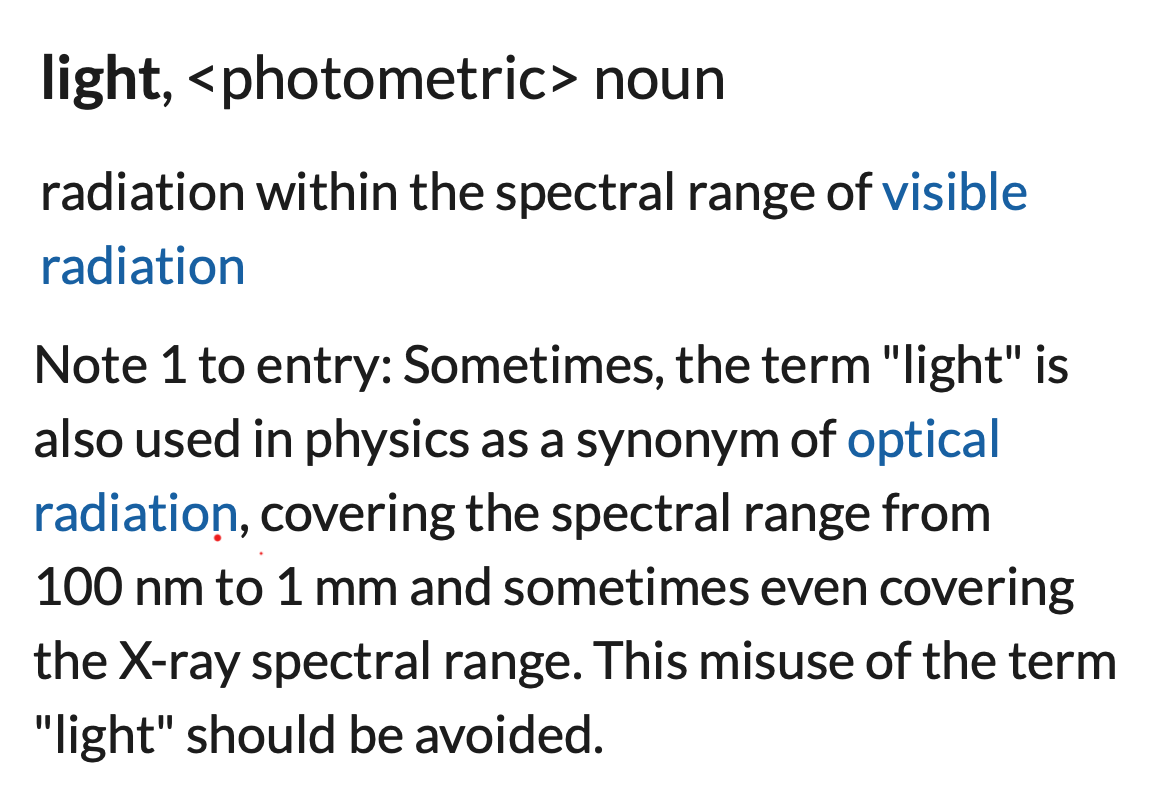

Weiterhin schreiben die Forscher, was eigentlich alle wissen müssen: "Der Grund dafür liegt in den üblichen Satellitensensoren, die für die Messung der künstlichen Beleuchtung eingesetzt werden und die nur die Intensität des Lichts, aber nicht dessen Farbe registrieren. Noch dazu sind diese Sensoren kaum empfindlich für die Wellenlängen des blauen Lichts." Nicht nur die üblichen Satellitensensoren, sondern alle Sensoren, die Licht messen, ignorieren Blau wie Rot, nicht etwa aus Versehen, sondern definitionsgemäß. Das haben die Beleuchtungstechniker 1924 so definiert und den Begriff Licht für sich gekapert. Dieser Begriff bezeichnet nicht etwa alle Lichtwirkungen, sondern nur die Hellempfindung, nicht etwa die Hellempfindung für alle Lebewesen, mit denen wir die Welt oder die Wohnung teilen, sondern nur die für den Menschen. Und nicht etwa alle Menschen, sondern nur für junge Menschen. Nach 98 Jahren wurde deren internationales Wörterbuch total überarbeitet. Wer die neue Definition liest, wird auf den Rücken fallen: "[light] radiation within the spectral range of visible radiation", also wie immer sichtbare Strahlung. Aber das dicke Ende kommt noch . "Sometimes, the term "light" is also used in physics as a synonym of optical radiation, … This misuse of the term "light" should be avoided." Salopp übersetzt: "In der Physik der Begriff "Licht" wird manchmal als Synonym für optische Strahlung benutzt. Ein solcher Missbrauch des Begriffs "Licht" ist zu vermeiden." Die Physik missbraucht den Begriff Licht. Welchen Begriff hatte eigentlich Gott gemeint, als er sprach: "Es werde Licht!"?

Als Folge dieser Kaperung des Begriffs wird aus der natürlichen Strahlung, die Mensch wie Pflanzen oder Tiere maßgeblich beeinflusst, das herausgeschnitten, was zum absichtlichen Sehen von Objekten dient, auf die man fokussiert. Denn die 1924 definierte Kurve berücksichtigt nur das Zentrum der Retina. Sehen tun wir aber mit dem gesamten Auge. So sind die feinsten Lichtinstrumente blind für alle sonstigen Wirkungen auf den Menschen und bewerten das natürliche Licht, unter dem alle Pflanzen leben und gedeihen, nach der komplett falschen Bewertungskurve.

Was können denn Wirkungen sein, die man so übersieht bzw. nicht versteht? Der Überbegriff für alle wird in dem Artikel vom Tagesspiegel erwähnt, aber nicht ganz "Weil blaues Licht die Ausschüttung des auch für das Immunsystem wichtigen „Schlafhormons“ Melatonin hemmt, kann der Biorhythmus bei Tieren, aber auch beim Menschen durcheinandergeraten. …" Eine Studie, die weltweit alle annehmbaren Wirkungen von LAN (Light at Night) ausgewertet hat, kommt zu diesem Schluss: "“Artificial light at night is significantly correlated for all forms of cancer as well as lung, breast, colorectal, and prostate cancers individually.” In Deutsch, künstliche Beleuchtung in der Nacht ist signifikant korreliert mit allen Arten von Krebs, im Einzelnen mit Lungen-, Brust-, Dickdarm- und Prostata-Krebs." (Quelle: Al-Naggar, R. A., & Anil, S. (2016). Artificial Light at Night and Cancer: Global Study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP)

Während der in dem Artikel genannte Missetäter, die Straßenbeleuchtung, eine Funktion erfüllt, die den Menschen bereits im Alten Rom bedeutend erschienen war, deswegen hatten sie den Laternarius erfunden, sind unsere Städte voll mit z.T. scheußlichen "Illuminationen", die man braucht wie ein Klavier beim Schwimmen ans Knie gebunden. Es ist Zeit, Lichtverschmutzung ernst zu nehmen. (Artikel im Tagesspiegel 15.9.2022 hier)

Vor der Kaserne

Vor dem großen Tor

Steht eine Laterne

Und ist blauer als je zuvor

So woll'n wir uns da nicht mehr wieder seh'n

Bei dieser Laterne wollen wir nicht steh'n!

:

Blaues Laternen-Licht wird zum Problem

-

So tituliert der Berliner Tagesspiegel die Änderung des Weltbildes des nächtlichen Planeten. "Die Umstellung von Straßenlampen auf LEDs in vielen Ländern Europas hat das Farbspektrum der nächtlichen Beleuchtung verändert – mit möglichen Folgen für Mensch und Tier. Das schreiben britische Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Science Advances“. Sie hatten anhand von Fotos, die von der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen wurden, festgestellt, dass durch LEDs insbesondere der Anteil der Emissionen im blauen Bereich des Spektrums zugenommen hat. Deutschland ist von diesem Effekt ebenfalls bereits betroffen, …"

High Noon oder täglich Scirocco - vom Konzept einer künstlichen Lebenswelt

-

25.07.2022

Menschen, die sich z.B. in einem Großraumbüro unwohl fühlen, suchen die Lösung ihrer Probleme beim nächsten Verantwortlichen, den sie dafür halten. Zu allererst trifft es die Haustechnik. Das sind Männer, die vor Bildschirmen sitzen und die Klimaanlage kontrollieren. Die tun ihr Bestes. Leider ist das Beste, was sie können, nie genug. Außer an heißen Sommertagen, wo alle nur ein wichtiges Bedürfnis haben. Kühle! An solchen Tagen kommt keiner auf die Idee, auf die Beleuchtung zu schimpfen. Die ist meistens aus. Sie kommt an die Reihe, wenn sich der Herbst meldet. Und egal bei welchem Wetter, man schimpft über Lärm im Büro. Seit Generationen sind Akustiker eifrig dabei, die Probleme zu lösen. Wenn sie noch nicht gestorben sind, lösen sie auch morgen noch …

Selten kommt jemand auf die Idee, dass die Schöpfer unserer Probleme von heute schon längst gestorben sind, aber nicht ihre Vorstellungen. Diese überleben ihre Väter (Mütter waren es mehrheitlich nicht, weil alle Ingeniere waren) unbemerkt, als lästiges Erbe sozusagen. Eine solche Vorstellung feiert fröhliche Urständ in Form von Empfehlungen zu gesundem Licht im Innenraum, geschrieben von einer hochkarätigen Gruppe von Medizinern (hier). Sie fordern tagsüber ein Minimum an Licht, das ins Auge geht. Und das Maß dazu ist das Tageslicht. Ist das etwa ein Problem?

Ganz und gar nicht. Denn die Vorstellung, mit Tageslicht eine gesunde Umgebung zu schaffen, stammt auf dem späten 19. Jahrhundert und wurde von den Progressiven entwickelt. Diese wurden angetrieben durch die verdüsterten Städte wie Manchester oder New York in der Spätphase der industriellen Revolution, aus denen übrigen Marx und Engels den Kommunismus entwickelten. Das Tageslicht sollte Wohn- wie Arbeitsstätten erleuchten.

Leider stellte man schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, das gesunde Tageslicht in die Räume zu locken. Denn der Ruß und Rauch, die die Städte verdunkelten, machten auch vor den Fenstern kein Halt. Sie waren bald dicht. Und UV-Licht, das gesund sein sollte, machte im Winter sowieso einen Bogen um New York, Chicago oder London. Ergo? Wir bilden den Tag im Innenraum mit Lampen nach. Es fragt sich welchen? Die Antwort, die der Spiritus Rector der ganzen Idee, Matthew Luckiesh, fand, unterscheidet sich nur wenige Grad Kelvin von der heutigen Lösung. Luckiesh, Leiter des Entwicklungslabors von General Electric zu Beginn des 20. Jahrhunderts, setzte der Lichttechnik das Ziel, den mittleren Sommertag zu simulieren. Und das rund um die Uhr. Dieser hätte eine Farbtemperatur von 6300 K, so nach dem Augenmediziner Höfling. Die heutigen Mediziner, allesamt Chronobiologen, machen ein Tageslichtäquivalent D65 zum Maßstab. Dessen Farbtemperatur beträgt 6504 K. Und danach werden alle melanopischen Beleuchtungswerte berechnet.

Theorie beiseite, was sagt die Praxis? Höfling hat vor über 40 Jahren festgestellt, dass dieses Tageslicht keineswegs den Tageslichtverhältnissen im Raum entspricht. Er spricht davon, der Volksmund hätte die Lampen als zu blau, kalkig und leichenfarbig empfunden. Soll etwa das gesunde Licht für die Zukunft sein?

Das Problem liegt darin, dass das Tageslicht extrem veränderlich ist. Auch dessen Verschwinden, die Nacht, hat eine Bedeutung, die schon in der Bibel zu Beginn der Schöpfungsgeschichte steht "Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag." Können wir dies nachbilden?

Mag sein. Wir müssen aber noch mehr nachbilden, wenn die künstliche Umgebung perfekt sein soll. Was das bedeutet, hatte ein gewisser Weber, Autor von "Praktische Erfahrungen bei fensterlosen Arbeitsräumen" im Jahre 1969 so dargestellt: "… richtige Dosierung folgender Reize: Eine Luftbewegung durch die Klimaanlage, akustische Reize durch die Maschinen, stärkere optische Gestaltung durch die Farbgestaltung sowie letztlich durch die Tätigkeit am Arbeitsplatz selbst." Ergo, wir müssen nicht nur den mittleren Sommertag, leider mit bewölktem Himmel und diffusem Licht, simulieren, sondern auch Umweltreize durch Maschinengeräusche. Wie man dabei vorgeht, wüsste ich sehr gerne. Noch schöner wäre es zu wissen, wie man durch farbige Umweltgestaltung den Blick in die Natur ersetzen soll. Leider ist der Autor der Weisheiten verstorben, ohne die Lösung zu verraten.

Wer heute seine Probleme mit der Arbeitsumgebung gelöst oder gemildert haben möchte, muss sich die Vorwahl vom Himmel besorgen (oder vielleicht von dem wärmeren Teil davon). Wer, was, wann verzapft hat, kann ich bei Licht gut verorten. Bei dem Rest geht es weniger gut. O Herr, gib uns unser täglich Scirocco! Begleitet durch Geräusche einer Nähmaschine oder Windmühle.

Neueste Beiträge

- Irren ist menschlich – Künstliches Licht wird gesund – Irgendwann 25. April 2024

- Irrtümer durch eine falsche Definition 10. April 2024

- 100 Jahre Vlambda-Kurve 2. April 2024

- Was ist gesundes Licht? 1. April 2024

- Wo keine Entleuchtungsbirne hilft 30. März 2024