Posts Tagged: Tageslicht

Arbeitsebene ohne Arbeit

-

Es war einmal … Da schrieben Menschen alles Wichtige auf kleine Zettelchen und hoben diese auf. In großen Büros kamen viele dieser Zettelchen zusammen und wurden sortiert, gelocht und abgeheftet. Man nannte den Vorgang Beamtendreikampf - Lochen, Bumsen, Abheften. Falls sich auf den Zettelchen Bedeutsames befand, breitete man den Ordner vor sich aus und fing an zu lesen. Und dafür wurde Beleuchtung gemacht.

An mancher mittelalterlichen Burg kann man noch die Erker bewundern, die dem Buchhalter das Tageslicht möglichst lange zur Verfügung stellten. So z.B. auf Burg Eltz an der Mosel. Später wurden ganze Bürohäuser für möglichst viel Licht geplant. Die Arbeitsräume waren bis 6 m hoch. Als das künstliche Licht billiger wurde, wurden die Räume niedriger. Aber Licht wurde immer noch zum Lesen erzeugt. Jetzt meistens künstlich. Das Tageslicht musste nicht erzeugt werden. Es war da. Tagsüber jedenfalls.

Die Welt der Beleuchtung drehte sich um die Stelle, an der die Zettelchen platziert wurden. Das Licht maß man in exakt 85 cm Höhe und zählte alle Flächen in einem Büro in dieser Höhe zur Arbeitsebene. Zum Messen stellte man das Gerät auf den Tisch. Daher war die Arbeitsebene so hoch. Lang ist es her!

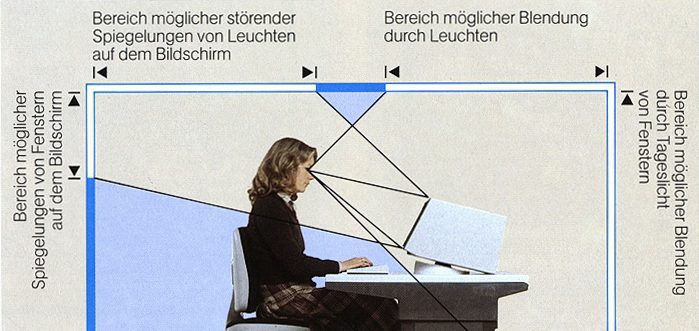

Als das Konzept beinah perfekt war – 1972 produzierte man die vorerst ungestört entwickelte Norm für Beleuchtung – , war es schon wieder vorbei. Man stellte jetzt zunehmend Bildschirme auf, damit man in die Computer gucken konnte. Diese hielten aber nichts von Beleuchtung. Sie leuchteten nämlich selbst. Ihr Schein wurde aber durch Reflexionen getrübt. Man hätte die Beleuchtung zwar abschalten können. Dann säßen die Leute zum einen im Dunkeln. Und zum anderen konnten sie ihre Zettelchen nicht mehr lesen. Sie wurden nämlich immer noch gebraucht.

So verfiel man auch die Idee, die Beleuchtung zu „optimieren“. Also gerade mal so viel, dass das Lesen nicht zur Qual wird. Und höchstens so viel, dass man auf dem Bildschirm noch was sieht. Dass man nicht auf volle Sehleistung kam - geschenkt. So schrieb man sogar ganze Normen, die die Beleuchtung am Bildschirmarbeitsplatz optimierten. Das optimalste war naturgemäß die Bildschirmarbeitsplatzleuchte, deren Licht weder blenden sollte, noch reflektieren auf dem Bildschirm. Schon gar nicht auf der Tastatur. Die Quadratur des Kreises ist ein Leichtes dagegen.Eigentlich müsste es heißen, mit Bildschirm arbeiten nur erlaubt, wenn es keine Beleuchtung gibt.

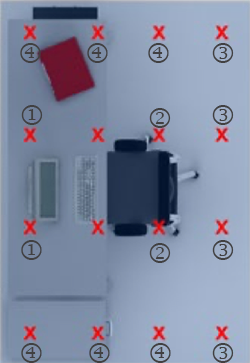

Was man auch tat, die Arbeitsebene blieb uns treu. Runde 65 Jahre nach der Einführung von Computern in deutschen Verwaltungen, wovon ca. 50 mit Bildschirm, berechnet man Licht immer noch für die Arbeitsebene. Was heißt denn hier berechnen! Man muss akribisch jeden Punkt auf dem Arbeitstisch berücksichtigen. Dazu muss die gesamte freie Bewegungsfläche vor dem Tisch perfekt beleuchtet werden. Denn es könnte passieren, dass einer den Ordner mit den Zettelchen in die Hand nimmt, sich zurücklehnt, um loszulesen. Die Beleuchtung darf nie und nirgendwo unter einen Wert fallen. Dann muss die Anlage gewartet oder erneuert werden. Deswegen heißt der Wert Wartungswert.

Die neueste Idee ist aber die originellste. Der Wartungswert muss erhöht werden, wenn bestimmte Kontextmodifikatoren vorliegen. Die liegen vor z.B. wenn „die Sehaufgabe kritisch für den Arbeitsablauf ist“. So gesehen also immer. Noch ein Kontextmodifikator ist eine erhöhte Konzentration: „Genauigkeit, höhere Produktivität oder erhöhte Konzentration sind von großer Bedeutung“. Also auch immer. Oder „die Sehfähigkeit des Arbeitnehmers liegt unter dem üblichen Sehvermögen“. Dann weiß der Chef, wen er zuerst entlässt. Den Leuten, die lange an einer Aufgabe sitzen, muss auch geholfen werden: „die Aufgabe wird ungewöhnlich lange ausgeführt“ gehört auch zu den 7 Kontextmodifikatoren. Wenn einer also ungewöhnlich lange an einer Aufgabe pfrimelt, wird er mit einem erhöhten Wartungswert belohnt.

Diese Idee wird gerade genormt. Und zwar europaweit.

Warum erzähle ich aber das alles? Weil sich in der Arbeitsebene von 85 cm über dem Boden nichts Nennenswertes mehr befindet. Und das seit Langem. Ich hatte die ersten deutschen Arbeitsplätze mit 100% Bildschirmarbeit im Jahre 1983 bei einer norddeutschen Firma eingerichtet. Bis zu den ersten Arbeitsplätzen mit nur den Bildschirm als Sehaufgabe (vulgo „papierloses Büro“) (sie wurden 1996 in Köln in Betrieb genommen) verging etwas mehr als ein Jahrzehnt. Dazu habe ich die Bildschirme und die Arbeitsmöbel ausgesucht. Ich schätze, 10 Jahre später waren solche Arbeitsplätze „Standard“ und die „Zettelchen“ waren längst überflüssig. Man wird auch heute Büros finden, in denen die Möbel für die Hälterung der Zettelchen noch stehen. Meistens stehen diese aber leer. Wenn sie nicht leer stehen, guckt sich kaum jemand noch den Inhalt an. Wozu beleuchtet man dann die „Arbeitsebene“?

Während die oberen Worte übliche Büros betreffen, gab es in der Industrie und in der Produktion, beim Fernsehen, bei Redaktionen und in Konstruktionsbüros Arbeitsplätze, bei denen sich die Sehaufgabe fast nur oder gar nur auf dem Bildschirm abspielt, zuhauf. Und das etwa ab 1970. Die ersten Arbeitsplätze ohne einen Bedarf für Beleuchtung habe ich in einem Verlag 1983 eingerichtet. Bei CAD-Arbeitsplätzen musste keiner nachhelfen, die Mitarbeiter haben selbst die Beleuchtung abgeschaltet, den Arbeitsplatz abgeschirmt, und im schlimmsten Fall, die Lampen mit einem Besenstiel zerschlagen. Und? Bald haben Leute an solchen Arbeitsplätzen nicht nur das Vergnügen, dass die Beleuchtung nie unter 500 lx fallen darf, sondern das Recht auf einen geänderten Wartungswert - geändert: berücksichtigt übliche Kontextmodifikatoren – von 1000 lx.

Gute Nacht!

HCL wird NL

Good Light Group fordert eine vollkommen neue Vorstellung von Licht. Soweit, so gut. Es ist tatsächlich Zeit, über Licht grundsätzlich neu nachzudenken. Was man von dem neuen Titel halten kann - Nutritional Light -, hatte ich neulich kommentiert. Nicht viel! Aber Reisende soll man nicht aufhalten.

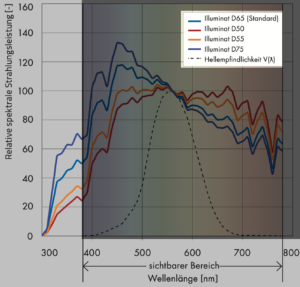

Inzwischen habe ich mir das Video in voller Länge angeschaut. Es lohnt sich, sich wirklich Gedanken zu machen - darüber, ob alle Dachlatten fest verschraubt sind. Denn die Leute wollen künstliches Licht verkaufen, fangen die Vorstellung aber damit an.

Leute am Strand, im Park, beim Skilaufen u.ä. Kann dem jemand widersprechen, dass das gutes Licht ist? Beleuchtung indes ist es nicht. Es sind wunderbare natürliche Umgebungen. Was bitte soll die Good Light Group im Auftrag der Lichtindustrie damit erreichen?

Egal, wie es draußen ausschaut, 90% der Menschen leben und arbeiten in Umgebungen mit 10 lx bis 500 lx. Das soll neuerdings ungesund sein. Früher hat sogar die BG behauptet, 500 lx seien sehr gesund. Die hatten aber noch nicht von Nutritional Light gehört. Nicht nur die BG, sondern alle, alle haben die Wahrheit nicht gesehen.

Fünf Milliarden Menschen haben Jobs in Gebäuden, verbringen 90% ihrer Zeit da drinnen und schlafen schlecht, können sich nicht konzentrieren und sind depressiv. Aber keine Sorge Good Light hilft, aber wie!

Das wie habe ich noch nicht gehört. Kommt es noch? Aber lässig. Hier ist erstmal der Missetäter: das elektrische Licht. Es ist einfach zu statisch! Das hatte zwar bereits 1954 ein berühmter Augenarzt gesagt, Weston, dessen Artikel zu einem der besten 10 aus vier Jahrzehnten gekürt wurde. Aber der hatte noch keine Ahnung vom biologischen Licht.

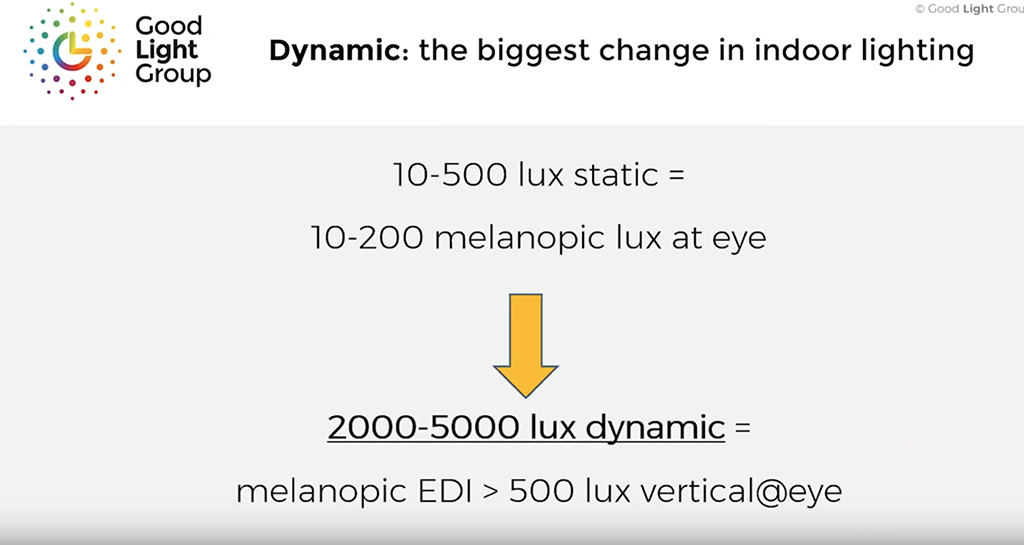

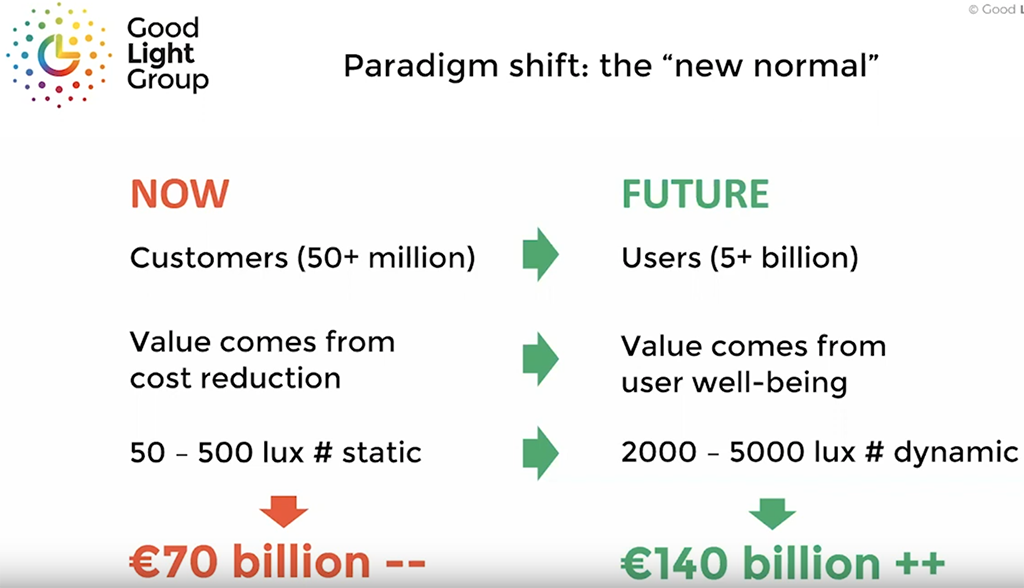

Wir müssen statt der 10 lx bis 500 lx gleich auf 2000 lx bis 5000 lx gehen! Und dynamisch. Damit die Umsätze der Lichtindustrie dynamisch steigen. Man muss mindestens 500 lx vertikal und melanopisch erreichen. Für Ahnungslose: 500 lx vertikal bedeutet etwa 1500 lx horizontal, und melanopic heißt etwa Faktor 2,5. Also liegen wir bei 5000 lx in Innenräumen. (Bleiben Sie lieber ahnungslos.)

Warum um Gottes Willen? Weil Gutes Licht das Tageslicht mimt. Es ist hell und dynamisch. Und wunderbar farbenfroh. Nur ein Sache erzählt Good Light Group nicht ganz. In welcher Richtung kommen denn die melanopisch vertikalen Lichtwellen? Man mache es den abgebildeten Blumen nach. Die drehen sich den ganzen Tag nach der Sonne. Man muss halt diese Dynamik irgendwie auch mimen. Fragt sich wie. So jedenfalls nicht.

Egal wie! Man muss es realisieren. Good Light ist attraktiv, dynamisch, optimiert und vor allem - individuell. Man stelle sich vor, die Sonne scheint nur für mich! Was will man mehr? Vor allem optimal! Schluss mit dem Grauen des elektrischen Lichts. Da die Sonne draußen aber für alle scheint, scheint es sinnvoll, dass man ihr Licht drinnen nachbildet.

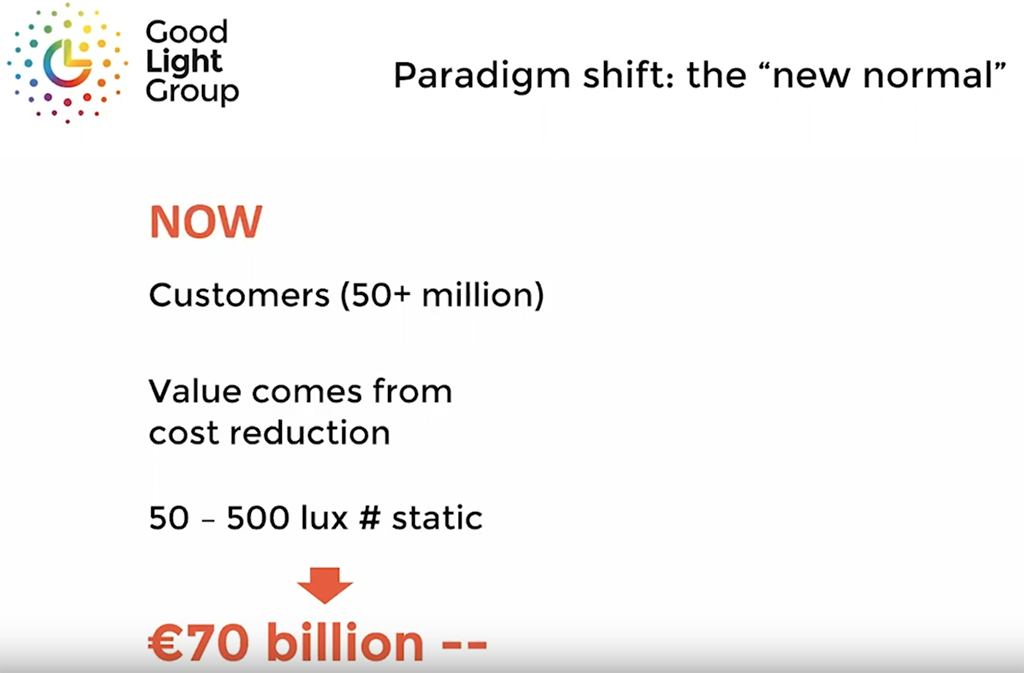

Die Geschichte wiederholt sich nicht? Nicht exakt. Nur die Dimension der Katastrophe schießt durch die Decke. In den 1920ern gab es schon mal Leute, die im Innenraum die Natur nachbilden wollten. Und heute noch bekannte Namen trugen die Protagonisten, Matthew Luckiesh z.B. Er wollte gesundes Licht im Innenraum realisieren. Er ist unvergessen, aber der Unsinn, den er angestellt hat, kennt keiner mehr. Offenbar. Nun haben wir Good Light - bedeutet übrigens Gutes Licht wie die Marketingorganisation der deutschen Lichttechnischen Industrie für Jahrzehnte, bis sie licht.de wurde. Deren Broschüren waren so gut gemacht, dass sogar die Gewerkschaften sie kopiert haben. Die denglishe Version des Namens muss sich daran messen lassen. Ran an die Buletten. Die Zahl der Nutzer von 50+ Millionen auf 5+ Milliarden steigern. Die Beleuchtungsstärke von 50 -500 lx auf 2000 - 5000 lx steigern und das Wohlbefinden der 5+ Milliarden sichern!

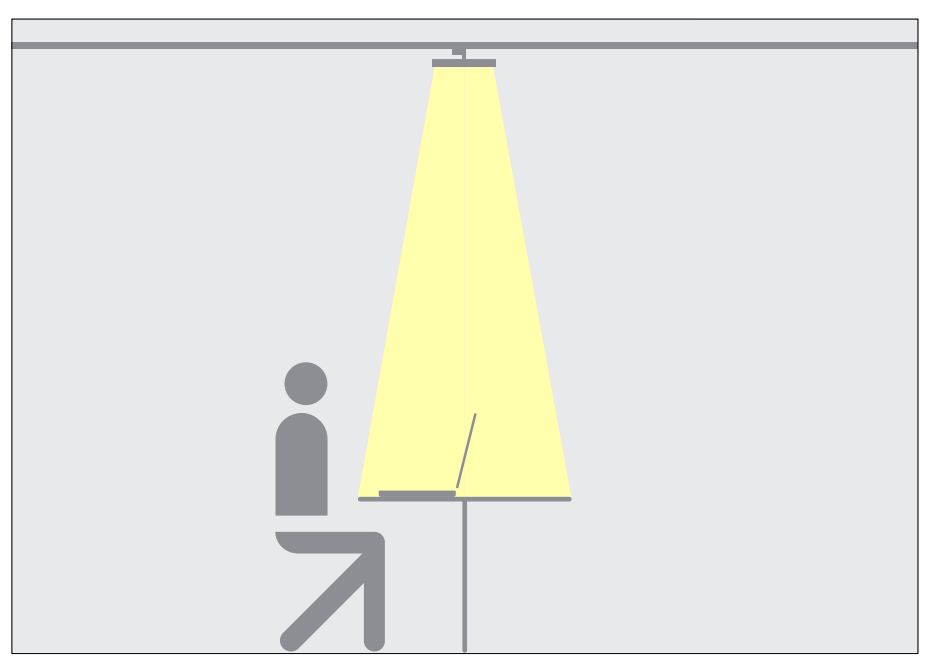

Ob jemand sich das antut, 5000 lx in den Räumen zu installieren, damit Licht gesund wird? Versuchen Sie mal in so einer Umgebung Ihr Handy zu lesen oder ernsthaftere Arbeiten wie Konstruieren oder Retuschieren am Bildschirm auszuführen. Dann sieht der Raum aus wie nebenan. Jedes Licht stört bei der Arbeit. Wer wird denn an Arbeit denken, wenn es um gesundes Licht geht? Im Übrigen, die Idee, das Tageslicht nachzubilden, hatte schon der Vorsitzende des Normenausschusses Licht vor rund 30 Jahren wieder aus der Mottenkiste geholt. Auch nicht gerade erfolgreich. Mal sehen, was Good Light daraus macht.

Wie man eine Notlösung zum Maßstab macht

-

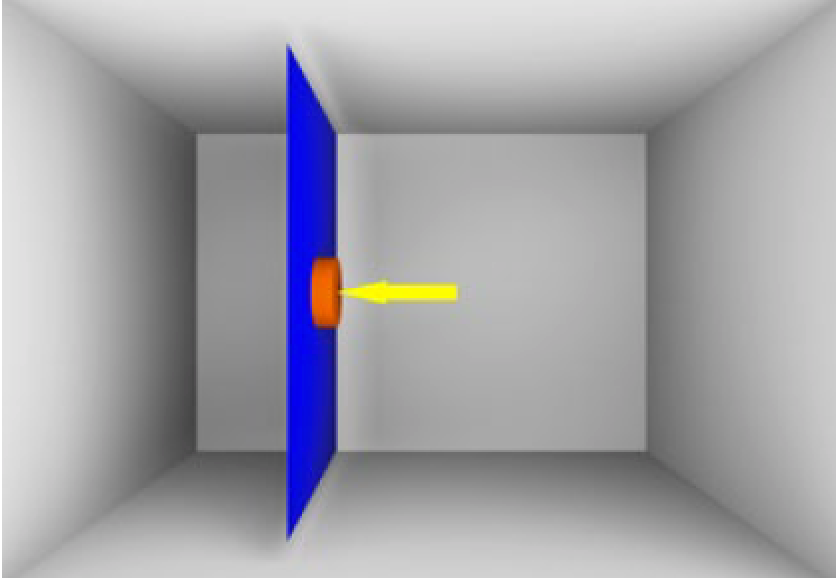

Dieser Tage fiel mir die Diss aus 2001 in die Hände. Das war die Hochzeit der Tageslichtprojekte, weil die EU damals das Füllhorn der Forschung über die Lichttechnik und Architektur geöffnet hatte. Beim besagten Projekt ging es um die tageslichtabhängige Lichtsteuerung, von der man wahre Wunder erwartete. Dass sie nicht eingetreten sind, liegt nicht an dieser Diss, aber auch an dieser. Die wahre Ursache ist, dass man die Festlegungen für die künstliche Beleuchtung als Maßstab für die Tageslichtbeleuchtung gemacht hatte. Kann doch nicht falsch sein, wenn man die Tageslichtbeleuchtung an die künstliche anpasst? Stimmt. Es ist genauso richtig als wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Was das bedeutet, macht ein Bild aus der Diss besonders deutlich.

Hier sehen wir die Lichtkegel zweier Leuchten, die an der Decke hängen, wie alle Leuchten. Fast alle. Die rote Linie soll nicht unterschritten werden. Denn sie ist die "Soll"Beleuchtungsstärke. Die punktierte Linie zeigt den Verlauf der Beleuchtungsstärke des Tageslichts an, wie ihn jeder kennt. Das einzig Dumme ist, dass die nicht stimmt. Das hängt mit dem Cosinus-Gesetz zusammen, wonach man Beleuchtungsstärken berechnet oder auch misst. Betrachtet man nur die Energie, die an einem Punkt ankommt, ist das Gesetz auch richtig. Deswegen ist es auf dem Äquator wärmer als nördlich des Polarkreises.

Die rote Linie zeigt die Horizontalbeleuchtungsstärke, die gemäß einer Norm für eine bestimmte Arbeit vorgegeben ist. Niemand hat aber je behauptet, dass sie über den gesamten Raum gleich bleiben muss. Für das Sehen ist sie ggf. relevant, wenn das Sehobjekt flach auf dem Tisch liegt und matt ist. Da man die Beleuchtungsstärke in Ebenen misst, fällt sie mit dem Cosinus des Einfallwinkels ab. Daher scheint das Tageslicht, das seitlich einfällt, immer kleiner als es der Wirkung entspricht. Dreidimensionale Objekte wie Gesichter erscheinen nicht dunkler, wenn das Licht nicht von oben fällt, sondern schräg. Die werden sogar besser modelliert. Bei einem Ball, der unter verschiedenen Winkeln beleuchtet wird, wandert der hellste Fleck, aber die erzeugte Leuchtdichte nimmt nicht mit dem Cosinus des Einfallswinkels ab.

Wer mit Beleuchtungsstärken rechnet, sieht in realen Anwendungen eh sehr lustig aus wie dieser Experte bei einer Telekonferenz. (Der ist übrigens Experte für Beleuchtung.) Zudem ist die gesamte Lichttechnik auf dem Trip nach Vertikalbeleuchtungsstärke, woran man die gesundheitliche Wirkung misst. Wenn man nicht die Gesundheit, sondern die schlichte Aufgabe nimmt, dass die Gesichter ordentlich beleuchtet werden - nennt sich visuelle Kommunikation - , hat die eingezeichnete Kurve eh keine Bedeutung.

So wird aus einer Sonderlösung (Leuchten an der Decke, Lichteinfall von oben), die man für große Räume auch noch über den ganzen Raum gleich machen muss, damit alle Arbeitsplätze etwa gleich beleuchtet sind, die maßgebliche. Welchen Maßstab man dazu anlegt (z.B. 500 lx) bestimmen Industrievertreter, die niemandem verraten, wie sie dazu kommen. Einer, dem man das Geheimnis doch offenbaren muss, weil er Chefredakteur einer der wichtigsten lichttechnischen Publikation war (Lighting Research and Technology), hat es treffend beschrieben (hier). Übersetzt heißt der Titel "Von der Festlegung von Beleuchtungsstärken auf der Basis der Sehleistung und andere Märchen".

Er führt aus, dass man 1993 für die Lesbarkeit von kleiner Schrift eine Beleuchtungsstärke von maximal 100 lx hätte festlegen dürfen. Allerdings war er, Prof. Peter Boyce, damit fast ein Vierteljahrhundert zu spät. Ein anderer Professor für Lichttechnik, Bodmann, hatte schon zu Beginn der 1960er Jahre experimentell festgestellt, dass schon 50 lx zum Lesen ausreichen würden. Warum er nicht dabei geblieben ist? Das versteht man, wenn man versucht mit handelsüblichen Leuchtstofflampen einen Großraum mit 50 lx zu beleuchten. Freiwillig wird keiner dort sitzen wollen. Falls einer es doch wollte, wird er nicht sehr lange arbeiten können. Dann übermannt ihn der Schlaf (die gendergerechte Ausdrucksweise für übermannen kann ich im Augenblick nicht finden.)

Heute hätten wir schon die Möglichkeit, mit LEDs 50 lx in einem großen Saal und sehr gleichmäßig zu erzielen. Der Versuch lohnt sich … nicht!

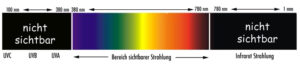

Mehr Fake News - UV dient zum Sehen

In einigen Blogs hatte ich das Thema "Licht" behandelt, das von der CIE als Teil der Sonnenstrahlung definiert ist, der eine Sehempfindung hervorruft. Das ist so seit mindestens 1938, als das Internationale Wörterbuch für Beleuchtung erschien. Diese Definition haben allerdings nur die Lichttechniker akzeptiert. In der Physik, der Medizin und im allgemeinen Gebrauch gilt sie nicht. Licht im Allgemeinen ist "optische" Strahlung, d.h. Alles, was sich mit optischen Instrumenten einfangen oder messen lässt. Dazu gehört UV wie IR. Im Kurzwelligen fängt der Bereich an mit UV-C Strahlung, die allerdings tödlich wäre, würde die Atmosphäre sie durchlassen. Und endet bei den Radiowellen.

Warum man etwas, was jeder kennt, und mit der sich viele Disziplinen von Physik zur Landwirtschaft befassen müssen, anders definiert als alle verstehen, muss einem erklärt werden. Die Pflanzen leben nach der "umgekehrten V(ƛ)-Funktion". Obwohl jeder weiß, dass Pflanzen "Licht" brauchen, ist es bestimmt nicht das so definierte Licht.

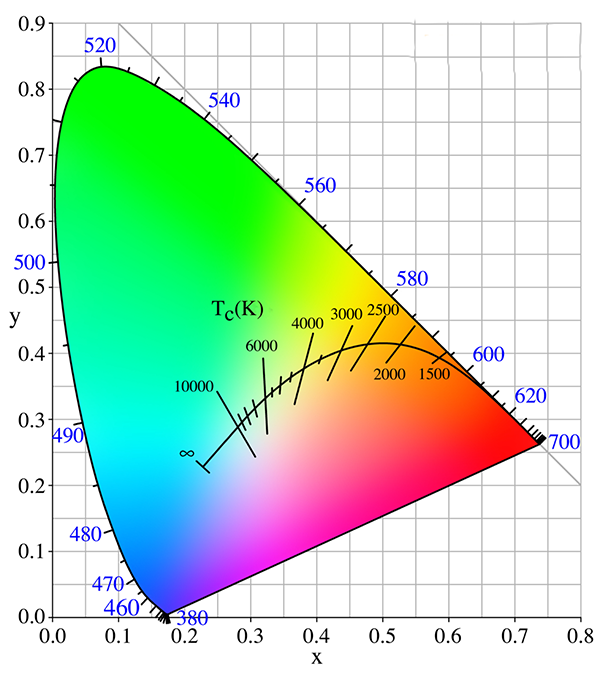

Die CIE-Definition macht dann Sinn, wenn man solche Sachverhalte klären, untersuchen oder behandeln will, die mit der Sehempfindung beim Menschen zusammenhängen. So mit dem Erkennen von Formen, Bewegungen etc. Bis vor wenigen Tagen war ich der Meinung, dies gelte auch für Farben. Also, Farben gibt es entweder im abgestrahlten Licht, oder sie entstehen durch Reflexion an Oberflächen. Und wir sehen Farben, die auffallendes Licht auf Gegenständen hervorrufen will oder kann. Soweit wird mir jeder zustimmen - aber vielleicht eine etwas andere Wortwahl bevorzugen.

-

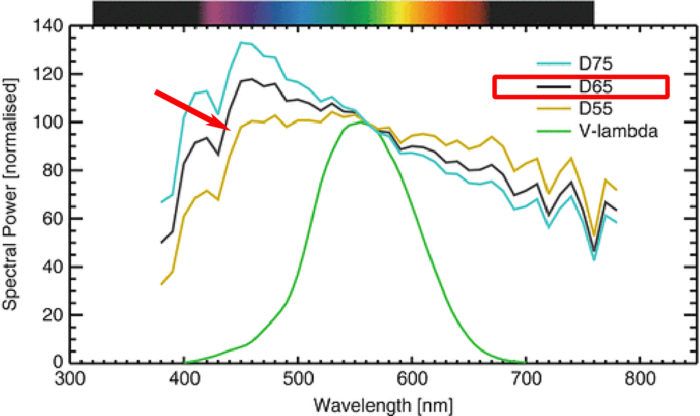

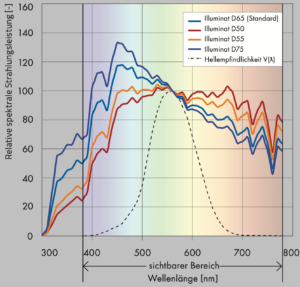

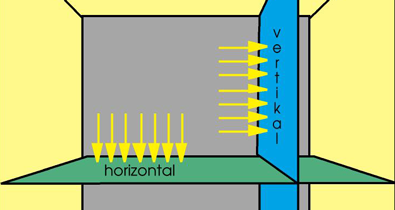

Da habe ich mir das Spektrum des Tageslichtäquivalenten D65 angeguckt, das ja dieser Tage häufig angeführt wird, um das Sonnenlicht zu repräsentieren. Also den Teil davon, der dem Sehen dient. Und der wird häufig so dargestellt.

Praktischerweise sind hier noch D75 und D55, andere Standardstrahler, mit eingezeichnet. Sie enden alle, wie befohlen, bei 380 nm. Wo denn sonst? In der Natur gibt es aber solche abrupten Grenzen nie.

Zumindest D65 endet aber nicht bei 380 nm. Wo endet sie? Bei Wikipedia liest man das unter Normlicht: "Normlichtart D65: Strahlungsverteilung mit einer Farbtemperatur von 6504 Kelvin (entspricht etwa einem grau verhangenen Himmel). Die mit „D“ beginnenden Normlichtarten entsprechen Tageslicht (en: daylight) und beinhalten die natürlichen UV-Anteile des Sonnenlichtes, die für den Menschen zwar nicht sichtbar, aber bei der Arbeit mit fluoreszierenden Oberflächen wichtig sind (etwa bei bestimmten Papierarten)."

Dient UV nun zum Sehen oder nicht? Denn nicht nur bei Papier, sondern allgemein bei allen Oberflächen, die Licht nicht nur einfach reflektieren, sondern die Strahlung umwandeln, dient UV dem Sehen. Und zwar seit lange vor der Erfindung künstlicher Beleuchtung. Man wusch schon im 18. Jahrhundert Wäsche mit Rosskastanien, deren Extrakt als optischer Aufheller diente. Seit etwa 1930 benutzt man die Aufheller in Waschmitteln oder Farbanstrichen. Das Fernsehen kommt wohl auch nicht ohne die aus. Deswegen haben die Normlichtarten mit D am Anfang UV im Paket. Ob die Schlagzeile der Münchner TZ auch dasselbe meint, wenn sie sagt "Den edlen Rasen streicheln 540 UV-Strahler mit ihrem Licht, wenn kein Spiel auf dem Programm steht.", weiß ich nicht. Die TZ meint " Dem Rasen gefällt die Lichtorgie … Er ist viel dichter und wächst schneller“ . Hingegen meint Bayern München selber, sie hätten "Zusätzliche UV-Leuchten für das optimale Fernsehbild …"

Man muss sich wundern, welche Klimmzüge erforderlich sind, wenn man etwas Selbstverständliches (Licht = optische Strahlung) einäugig sehen will. Irgendwann fallen einem die weggelassenen Realitäten auf die Füße. Da die Beleuchtung der Allianz Arena (vermutlich) nicht von Amateuren geplant wurde, darf man davon ausgehen, dass selbst stolze Profis Opfer von unsinnigen Definitionen werden können.

Warum mich so etwas so interessiert? Zwei Leute, die ich gut kenne, haben praktisch aus demselben Grunde viel Arbeit verloren. Der erste davon war ich. Ich hatte vor langer Zeit ein Modell des Berliner Olympiastadions gebaut. Für dessen Rasen musste feiner Frottee per Hand gefärbt werden, damit der Rasen so grün ist wie dessen Original. Die Tribünen habe ich der Einfachheit halber grau gelassen. Ich musste Farbe für 36 m2 mischen, die Gesamtfläche streichen und dabei die Farbe dem Rasen anpassen. Das hat etwa eine Woche gedauert. Paar Wochen später kam der Scheinwerfer, der das Ganze beleuchten sollte. Tat auch, nur nicht wie geplant. Die Tribünen leuchteten hübsch lila der Entladungslampe dank. Zum Farbenmischen hatte ich auch Entladungslampen benutzt, aber halt andere. Die produzierten weniger lila. Angaben zu der UV-Emission der Lampe waren nirgendwo finden. Da man sie theoretisch nicht sieht, braucht man keine Daten davon. So die Logik der Antwort, die ich vom Hersteller bekam. Gesucht hatte ich die nicht. Wer soll nach Dingen suchen, die es definitionsgemäß nicht gibt?

Schlimmer erging es unserem Farbprofessor. Der dirigierte die Dekoration des Labors als Faschingsraum. Das Labor war ideal dafür, weil alles schwarz war. Darauf würden die Objekte hübsch leuchten. So etwa 200 m2 Fläche gestrichen und mit schönen Bildern gestaltet. Der Fasching lief aber sehr traurig ab. Wir hatten die falschen Farben gemixt und mit dem Weißmacher gegeizt. Wenn solche Dinge Leuten passieren, die peinlichst genau auf Farben und deren Wiedergabe achten, wie mag es anderen ergehen? Ich schätze mal, dass auch in der Allianz Arena hat man erst später gemerkt, dass für das "optimale" Fernsehbild UV-Leuchten gebraucht wurden. Allerdings leuchten die theoretisch nicht. Praktisch schon.

Vertikalbeleuchtungsstärke - Ein modernes Märchen zu gesundem Licht reloaded

Vor rund zwei Jahren (hier) hatte ich mich darüber amüsiert, dass Gebäude nach Vertikalbeleuchtungsstärke zertifiziert werden. Mein Beitrag über die neuen Bemühungen, Licht als gesund zu zertifizieren (hier und da), beschreibt aber, dass die circadiane Beleuchtung auf einer Vertikalbeleuchtungsstärke beruht. Die gibt es aber nur, wenn einer die Leuchten an die Wand hängt oder die Beleuchtung durch Fenster erfolgt.

Als hätte man das gelesen und nicht gemerkt, dass man die Sache dadurch trefflich persiflieren kann, indem man sie zur obersten Maxime für die Beleuchtung erhebt, rufen führende Chronobiologen dazu auf, in allen Innenräumen eine Mindestvertikalbeleuchtungstärke von M-EDI > 250 lx für den Tag (06:00 bis 19:00) einzuführen. Da der Mensch sich abends auf die Ruhe vorbereiten muss, wird der Pegel auf 10 lx M-EDI gesenkt.

Lassen wir den Abend und die Nacht auf sich beruhen. Die haben die Menschen schon vor unserer Zeit zum Tage gemacht und werden sich milde über den Aufruf hinweg setzen. (Was übrigens sie vor Schaden nicht bewahren wird.) Was bedeutet eigentlich Vertikalbeleuchtungsstärke und wie viel ist „250 lx M-EDI“?

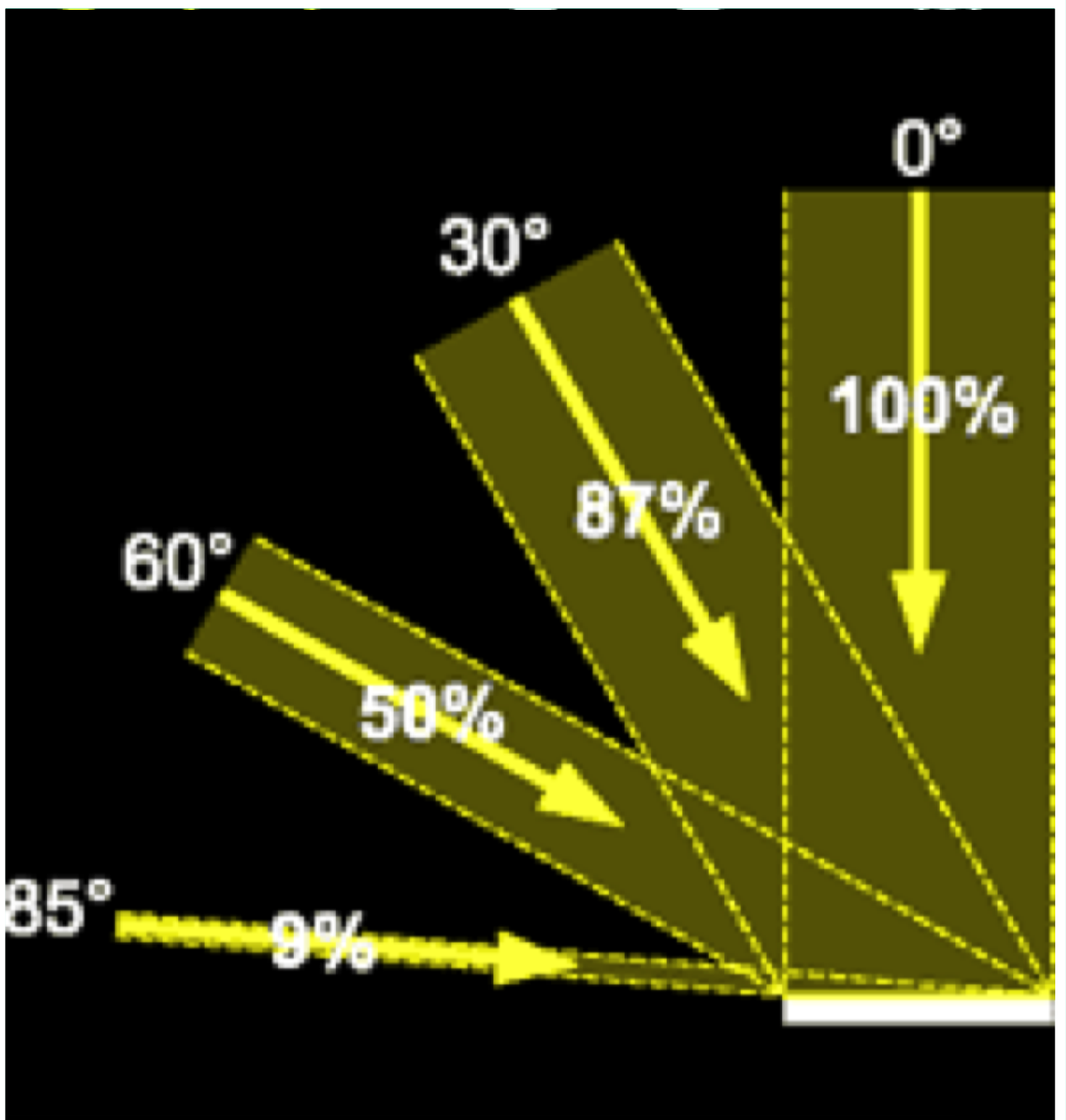

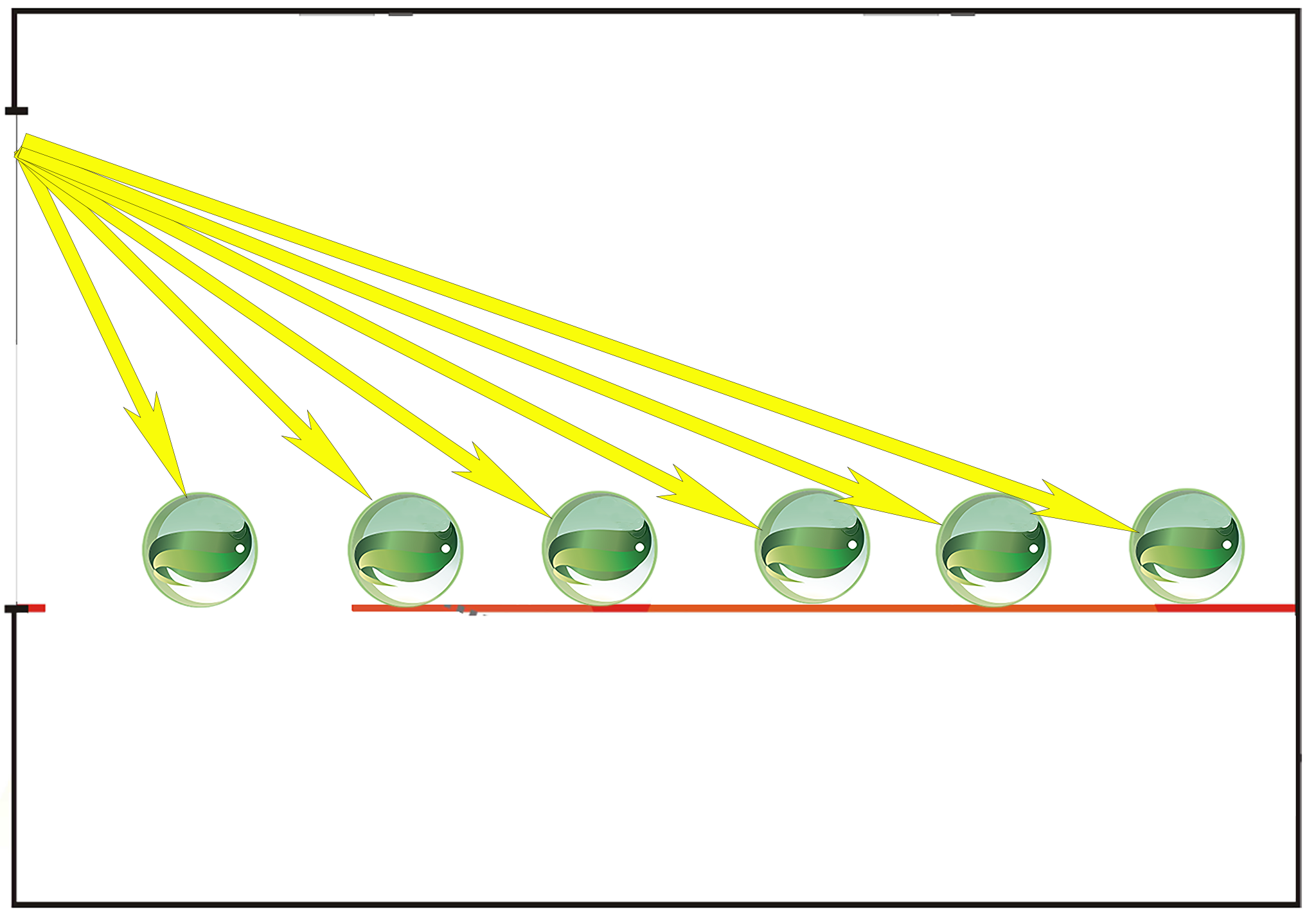

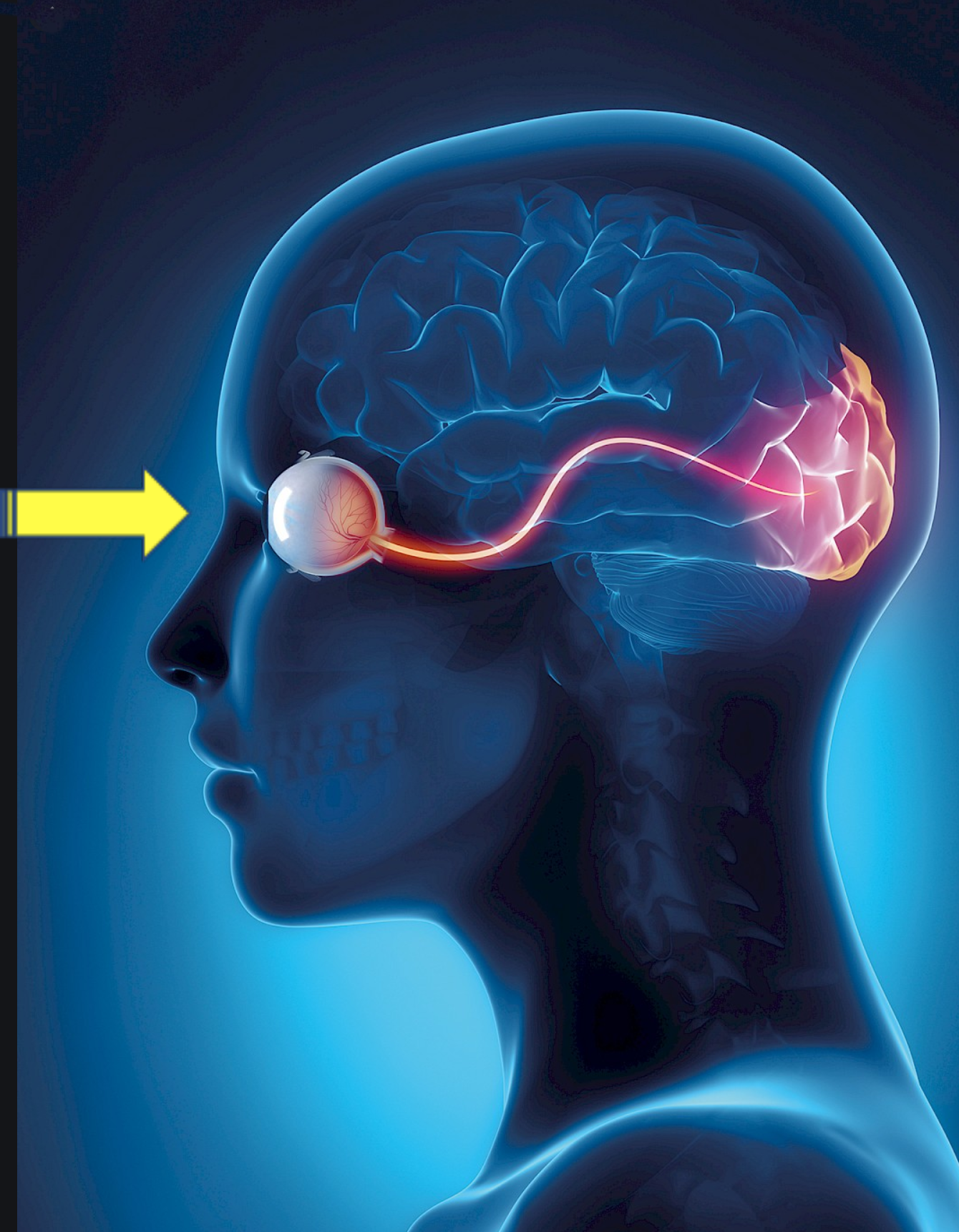

In lichttechnischen Büchern und auch bei Laiendarstellungen findet man Bilder wie hier. Dieses stammt aus einem Buch von mir. Man plant seit Ewigkeiten Beleuchtungen so, dass eine darunter liegende Ebene beleuchtet wird. Das sagen die senkrechten Pfeile aus. Die waagrechten Pfeile hingegen entsprechen keiner physikalischen Realität. Waagrecht fliegende parallele Strahlen gibt es nur von der Sonne. Jedes Licht von oben fällt mehr oder weniger schräg ein und trifft unter einem Winkel von weniger als 90º auf die Wände. Alle Objekte, die nicht so flach sind wie die Wände oder die Tische werden nicht von einer Horizontal- oder Vertikalbeleuchtungsstärke beleuchtet, sondern von jedem Strahl einzeln. Nur wenn das Beleuchtete völlig matt und platt ist, macht die Rechnung mit der Beleuchtungsstärke Sinn. Völlig matte und platte Sehobjekte kommen in der Realität sehr selten vor. Selbst die Bücher, die die Beleuchtungsstärke erklären, glänzen mindestens etwas. Die teuren Hochglanzbroschüren erst recht.

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Die drei Menschen in dem Foto werden von dem Licht unterschiedlich getroffen, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Den einen trifft es auf die Stirn, den zweiten auf den Hinterkopf. So sind beide Größen, die Horizontal- wie die Vertikal-Beleuchtungsstärke, fiktive Größen, die kaum geeignet sind, das Erleben einer Szenerie auch nur näherungsweise zu beschreiben.

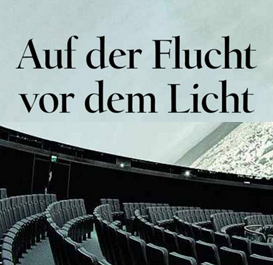

Bei der Vertikal-Beleuchtungsstärke gibt es noch dazu einen Fakt mit fataler Wirkung für die Praxis: Es gibt unendlich viele vertikale Ebenen, aber nicht so viele Stellen, von denen aus man Licht losschicken kann, um sich waagrecht zu bewegen. Ergo: Wer eine Wirkung mit einer Vertikalbeleuchtungsstärke erzielen will, muss eine Vorzugsrichtung vorgeben, in der die Menschen blicken sollen. So etwas könnte klappen, wenn die Leute nichts zu tun haben. So wie vor einer Therapie-Lampe, man guckt eine Zeitlang hinein. Sieht allerdings während der Sitzung und eine Weile danach nichts. Man stelle sich ein Großraumbüro vor, im dem alle in eine Richtung gucken. Dazu noch gehobenen Hauptes, damit sie gesundes Licht empfangen. Am besten eignen sich wohl Amphitheater - da hat jeder die gleiche Chance gesundes Licht abzubekommen. Diese wurden in der Antike erfunden, um allen die gleiche Sicht auf die Bühne zu realisieren. Die antiken Baumeister haben sich da wohl geirrt. Oder nicht die epochale Chance begriffen, die ihre Bauweise eröffnet.

Die Vertikal-Beleuchtungsstärke der Beleuchtung eines Raumes ist daher ungeeignet, um die Arbeitnehmer gesundzustrahlen. Wer gar auf der Basis dieser Größe Gebäude zertifiziert, sollte sich nicht wundern, wenn andere ihn der Quacksalberei bezichtigen. Der Gedanke liegt ja nahe.

Etwas kniffliger dürfte sich die Frage nach der Intensität gestalten. Wenn man die Arbeitsräume von der Decke aus beleuchten will, kommt auf 1 lx Beleuchtungsstärke (horizontal) 0,3 lx vertikal. Allerdings, wie gesagt, sehr ungleichmäßig. Wenn die Beleuchtung mit Lampen von 3000K ("warmweiß") erfolgen soll, bedeutet 250 lx M-EDI überschlagsmäßig 500 lx visuell. Man muss also eine Beleuchtungsstärke von 1.500 lx einplanen. Da die Lampen altern, muss dazu ein Zuschlag von mindestens 25% kommen. Also plant man etwas über 2000 lx.

Wenn man so etwas wirklich realisiert, werden Gutachter für Ergonomie die besten Chancen für regelmäßige Aufträge von Betrieben bekommen. Bildschirmarbeit ade! Die Sorge ist allerdings ziemlich theoretischer Natur. Ein ähnliches Konzept mit einer hohen Beleuchtungsstärke mit waagrecht fliegenden Strahlen, dass einen Silhoutteneffekt vermeiden wollte, ging vor 50 Jahren derart arg in die Hose, dass selbst dessen Autor sich nie wieder dazu äußern wollte (hier).

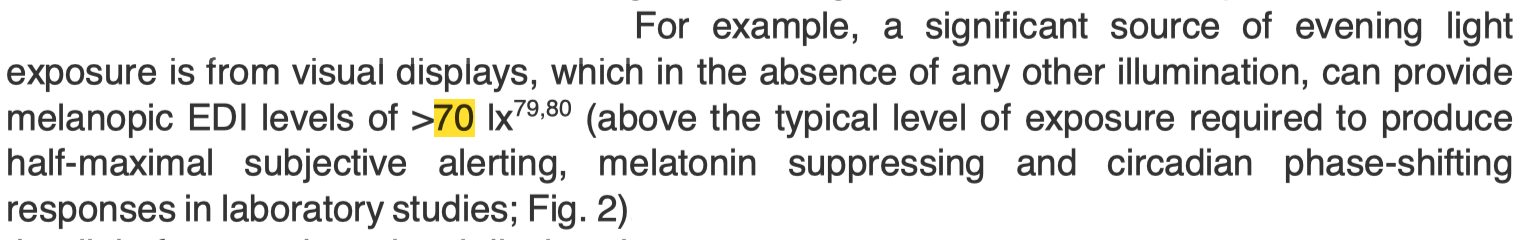

So hoffnungslos ist die Lage allerdings nicht. Bei heutigen Beleuchtungen kommt man auf 150 lx vertikal ≈ 75 lx M-EDI. Und dafür reicht der Bildschirm. Damit es mir jeder glaubt, hier ein Screenshot aus der echten Publikation. Bei zwei Bildschirmen, die es an immer mehr Arbeitsplätzen gibt, kommt man schon in die Größenordnung, die man einhalten soll. Und man guckt während der Arbeit garantiert in den Bildschirm. Unglaublich aber wahr: Wer hätte gedacht, dass der Bildschirm eines schönen Tages als gesundheitsförderlich eingestuft würde? Und den armen Seelen, die ohne Bildschirm arbeiten müssen, verschreibt der Arzt einen. Die Spielesoftware gibt es dazu, damit man sich vor der Kiste nicht langweilen muss.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025