Posts Tagged: Tageslicht

Wie sich die Zeiten so ändern - Was wurde besser?

-

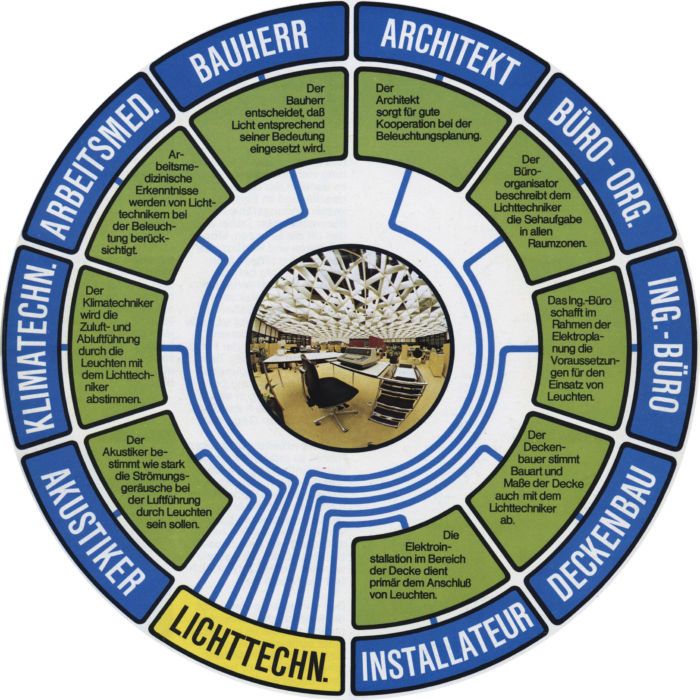

Einst liebte ich ein Schema über alles, weil es zeigte, wie sich ein Lichttechniker bei einem Bauvorhaben platziert fühlt. Zwar stimmte das weitgehend nicht, hat aber so sein sollen, weil das Licht die wichtigste Umweltbedingung ist. Oder irre ich mich? Es war zumindest so, dass bis etwa 1950 die Belichtung der Räume selbst in mittelalterlichen Burgen eine maßgebliche Vorgabe für den Bau war. Danach fühlten sich die Architekten frei, weil man denen erzählt hatte, sie könnten sogar ohne Tageslicht bauen - und das wäre sogar besser. Irgendwann mal haben sie gelernt, dass Märchen einen wahren Kern haben, der aber nicht unbedingt was bedeuten muss.

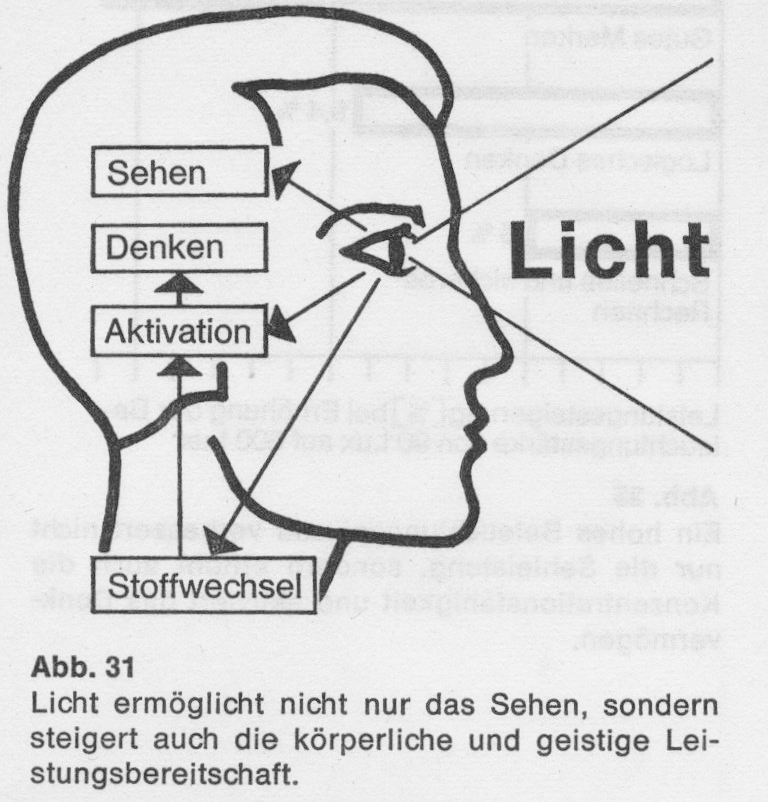

Das Schema stammt aus einer Broschüre von Fördergemeinschaft Gutes Licht aus den 1970er Jahren.

Runde 50 Jahre später ist die Welt nicht einfacher geworden. Das folgende Bild habe ich bei einem Artikel mit dem Titel "Prozesse und BIM" gefunden. BIM bedeutet, wie jeder weiß, Building Information Modelling. Da nicht jeder wissen muss, was BIM ist, wird es mit einem Diagramm erklärt. Alles startet bei PIM, endet wieder bei PIM. Danach kommt aber LIM. Zur Erklärung gibt es eben das Bild mit OIA, LIA, AIA, QM, BAP, LOIN und IAA … Alles bitte ernst nehmen, nur nicht das Händeschütteln zu Beginn. Seit zwei Jahren haut man sich mit dem Ellenbogen gegen.

Wenn ich mir den unteren Teil der Abbildung angucke, wimmelt es nur von Begriffen, die allesamt mir kein Begriff sind. Dazu gehören Informationslieferplan, Grundsätzliche Federationsstrategie, Grundsätzliche Verantwortungsmatrix, Informationsbereitstellungsplan, Konkrete Federationsstrategie, Konkrete Verantwortlichkeitsmatrix … In der Legende zu dem Bild steht, was das alles sein soll: AIA und BAP-Prozess-Diagramm nach EN ISO 19650. Klar? Nicht ganz, es gibt nämlich noch eine wichtige Warnung: "Achtung: PIM steht hier für Projektinformationsmodell und nicht für Produktinformations-Management." Die Warnung habe ich dankbar aufgenommen. Sonst hätte ich PIM beinah missverstanden. Die grundsätzliche Federationsstrategie ist mir hingegen ebenso fremd wie die konkrete. Das werden die Fachleute schon wissen.

Was hat sich so alles in den 50 Jahren geändert? Früher stand in einschlägigen Broschüren, normgerechtes Licht sei gesund. Heute heißt es, normgerechtes Licht wird gesund werden, wenn man "Das richtige Licht zur richtigen Zeit" realisiert. Dazu müssen erst einmal die Normen geändert werden. Wann? So im Laufe des Jahrhunderts wird es passieren - garantiert.

Halbe oder doppelte Beleuchtungsstärke bei Tageslicht?

-

Er konnte es nicht lassen. Die Rede ist von K. Petry, dessen Arbeiten die schöne Welt des Lichts in Frage stellten. Dabei hätte er sein Leben ungestört genießen können. Er musste an dem Allerheiligsten rumdoktern, der Beleuchtungsstärke. Dass ich mit dieser Größe meine Probleme habe, wissen in der Lichttechnik viele. Beispielsweise hat meine Darstellung der Entstehung der Werte, die man so in Normen findet, so etwa 125 lx, 300 lx oder 500 lx, bei Mitgliedern eines Ausschusses Lachsalven ausgelöst (mehr hier). Denen selbst war ihr eigenes Tun nie aufgefallen. Meine Arbeit war eine Studie (hier), hingegen hatte Petry immerhin eine Dissertation zu dem Thema geschrieben. Der Titel ist sperrig, aber interessant:

"Zur Bewertung der Mindestbeleuchtungsstärke und der Nutzungszeit von tageslichtorientierten Arbeitsplätzen mit Hilfe des Kontrastwiedergabefaktors und der äquivalenten Kugelbeleuchtungsstärke". Er enthält nämlich zwei wichtige Konzepte aus der Beleuchtungstechnik, von denen keiner etwas wissen will. Kontrastwiedergabefaktor und Kugelbeleuchtungsstärke.

Wozu die gut sind? Sie erklären, dass sich die Techniker in die Tasche lügen, wenn sie von Beleuchtungsstärke sprechen. Denn das Ziel einer guten Beleuchtung für Arbeitszwecke ist, das Sehen zu fördern. Zum Beispiel könnte man die Güte einer Beleuchtung daran messen, wie gut man etwas lesen kann. Oder wie gut man einen Faden durch ein Nadelöhr ziehen kann. Kurz: Sehleistung fördern. Just das geben die Beleuchtungsnormen auch als Ziel vor, denn sie dürfen nicht dem Arbeitsschutz dienen. Der ist Sache des Staats. Erzielt jede Beleuchtung mit 500 lx die gleiche Sehleistung?

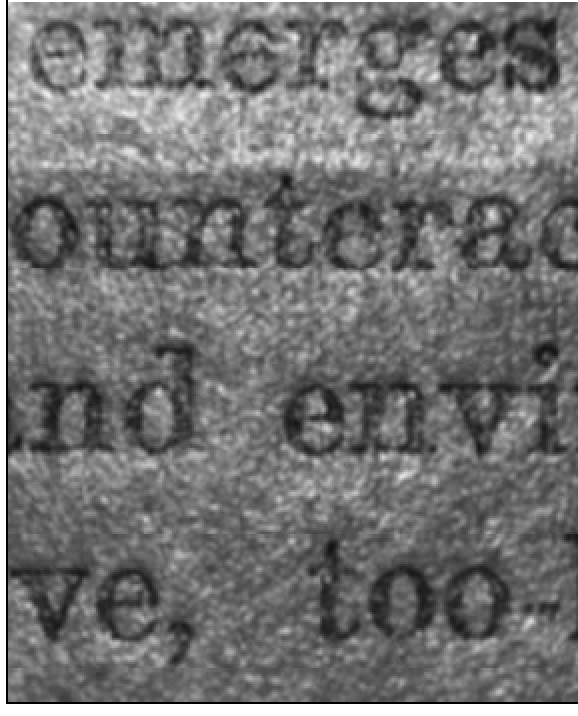

Petry sagt, nein. Es kommt darauf an, wie die Beleuchtungsstärke entsteht. Man kann diese durch einen Scheinwerfer (im Innenraum heißen die vornehm Spots) erzeugen, aber auch durch eine große leuchtende Fläche. Die Beleuchter beim Film und Fernsehen wissen, wie man das macht. Manchmal benutzen sie Strahler, manchmal riesige Reflektoren, z.B. wenn eine exotische Schönheit nicht wie ein Schweinchen glänzen soll. Dann wird die noch dazu gepudert. Arbeitsobjekte sollen nicht glänzen. Pudern kann man sie nur selten. Ergo? Man muss sehen, wie man sie am besten erkennt. Z.B. liest sich die Schrift auf dem Papier dann am besten, wenn sie matt ist und auf mattem Papier gedruckt. Fast immer ist sie nicht matt, aber auch nicht glänzend. Je nach Beleuchtung kann man sie mehr oder weniger gut lesen. Wie gut, kann man am besten an dem Kontrast erkennen, also dem Helligkeitsunterschied zwischen der Schrift und ihrem Hintergrund. Und die Fähigkeit einer Beleuchtung, den Kontrast wirksam zu machen, nennt sich Kontrastwiedergabefaktor.

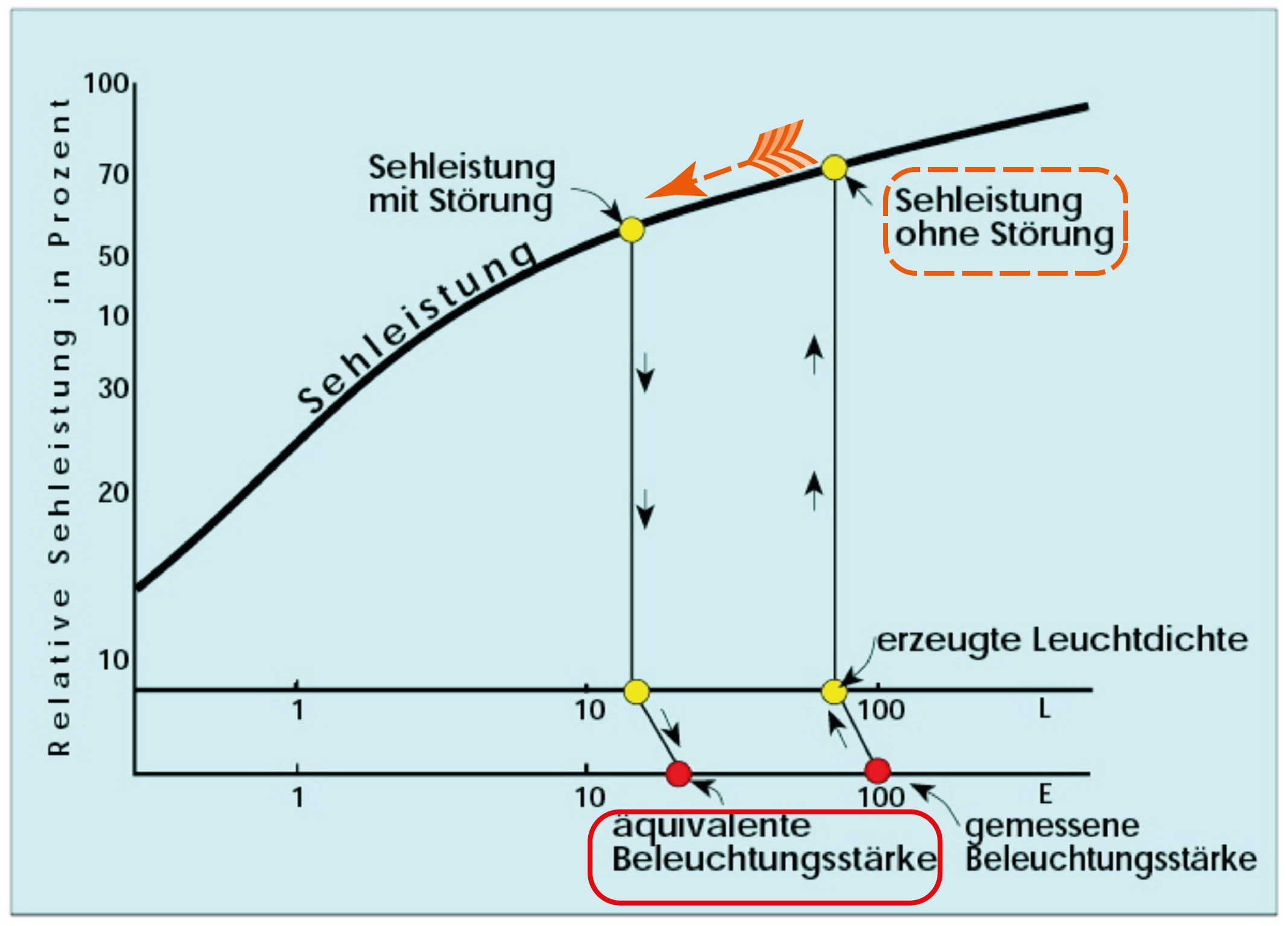

Man muss, um die beste Wiedergabe zu ermitteln, eine Beleuchtung nehmen, deren Quelle vollkommen gleichmäßig leuchtet. Und das ist eine matte Halbkugel, die an allen Stellen die gleiche Helligkeit aufweist. Daher die Kugelbeleuchtungsstärke. Von allen denkbaren Anordnungen von Beleuchtungen erzeugt die Kugel die größte Kontrastwirkung. Da man weder Arbeitsplätze noch Wohnräume mit Kugeln beleuchten kann, muss man andere Lichtquellen benutzen. Und diese müssen immer eine viel größere Beleuchtungsstärke erzeugen als die Kugel, damit man - bei geringeren Kontrast - gleich gut sieht. Diese rechnet man dann theoretisch auf die Kugelbeleuchtungsstärke um. Wie eine solche Umrechnung vor sich geht, hatte ich mit Hilfe der Leuchtdichte illustriert (mit Kontrast geht es analog, aber viel komplizierter) :

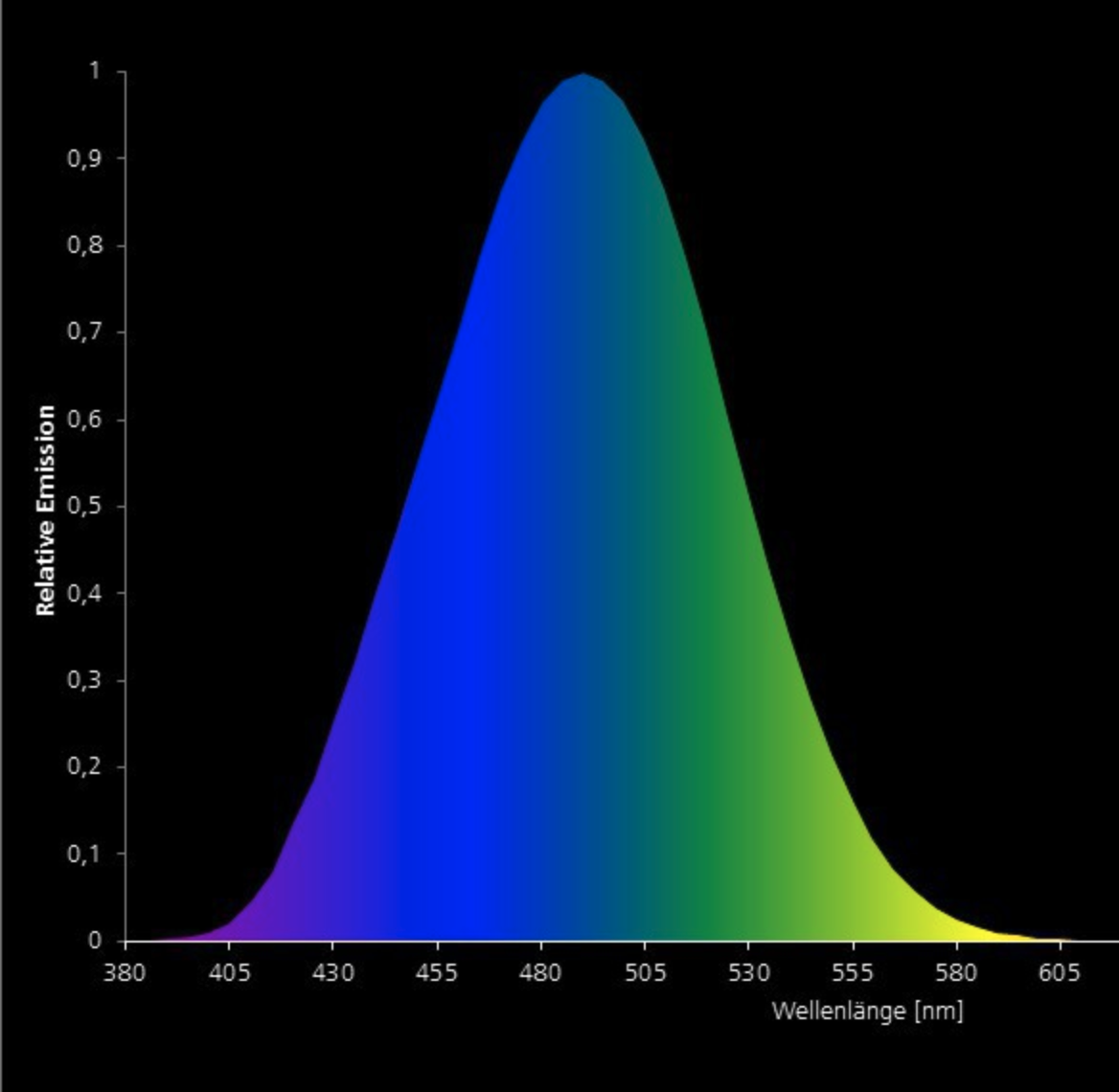

Wie ein gedrucktes Buch auf weißem Papier unter ungünstigem Licht aussehen kann, sieht man rechts. Als Kontrastprogramm sieht man dasselbe Buch darunter. Wem das Ganze zu abstrakt vorkommt, kann sich eine Illustrierte nehmen und versuchen, eine Seite komplett zu sehen. Das gelingt praktisch nie, weil die Seite glänzt. Es gibt also immer eine mehr oder weniger große Störung. Petry hat genau diesen Effekt berechnet, um eine Beleuchtung mit Fenstern mit einer genormten künstlichen Beleuchtung zu vergleichen. Erzeugt nun diese Beleuchtung 500 lx sieht ein Mensch bei der Beleuchtung mit Tageslicht schon bei etwa 250 lx gleich gut.

Daraus kann man auch ableiten, dass man auch bei der Indirektbeleuchtung mit einer sehr viel geringeren Beleuchtungsstärke den gleichen Effekt (Sehleistung) erzielt als bei einer Direktbeleuchtung. Ich habe den Effekt etwa gleich hoch eingeschätzt wie bei Petrys Untersuchung. Eine Studie, die mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung gefördert wurde, ist der Sache nachgegangen. Sie hieß "Tageslichtnutzung in Wohn- und Arbeitsräumen zur Verbesserung der visuellen Behaglichkeit und der Aufenthaltsqualität". An die kommt man nur schwer heran, weil ihre Quelle von den Browsern als gefährlich eingestuft wird. Daher muss jeder sein Glück versuchen. (Anm.: Die Quelle ist sicher (Uni Weimar), nur das Zertifikat ist falsch, aber auch von einer sicheren Quelle (DFN-Verein Deutschland).

Offenbar will niemand was von der Kugelbeleuchtungsstärke hören. Dafür sinniert man über die melanopische. Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich über die melanopische Kugelgrößen. Damit kann ich erfolgreich verhindern, dass überhaupt noch jemand was versteht, so es noch nötig sein sollte.

Nicht-visuelle Wirkungen von Licht - Heißt das unsichtbar, die Wirkungen?

-

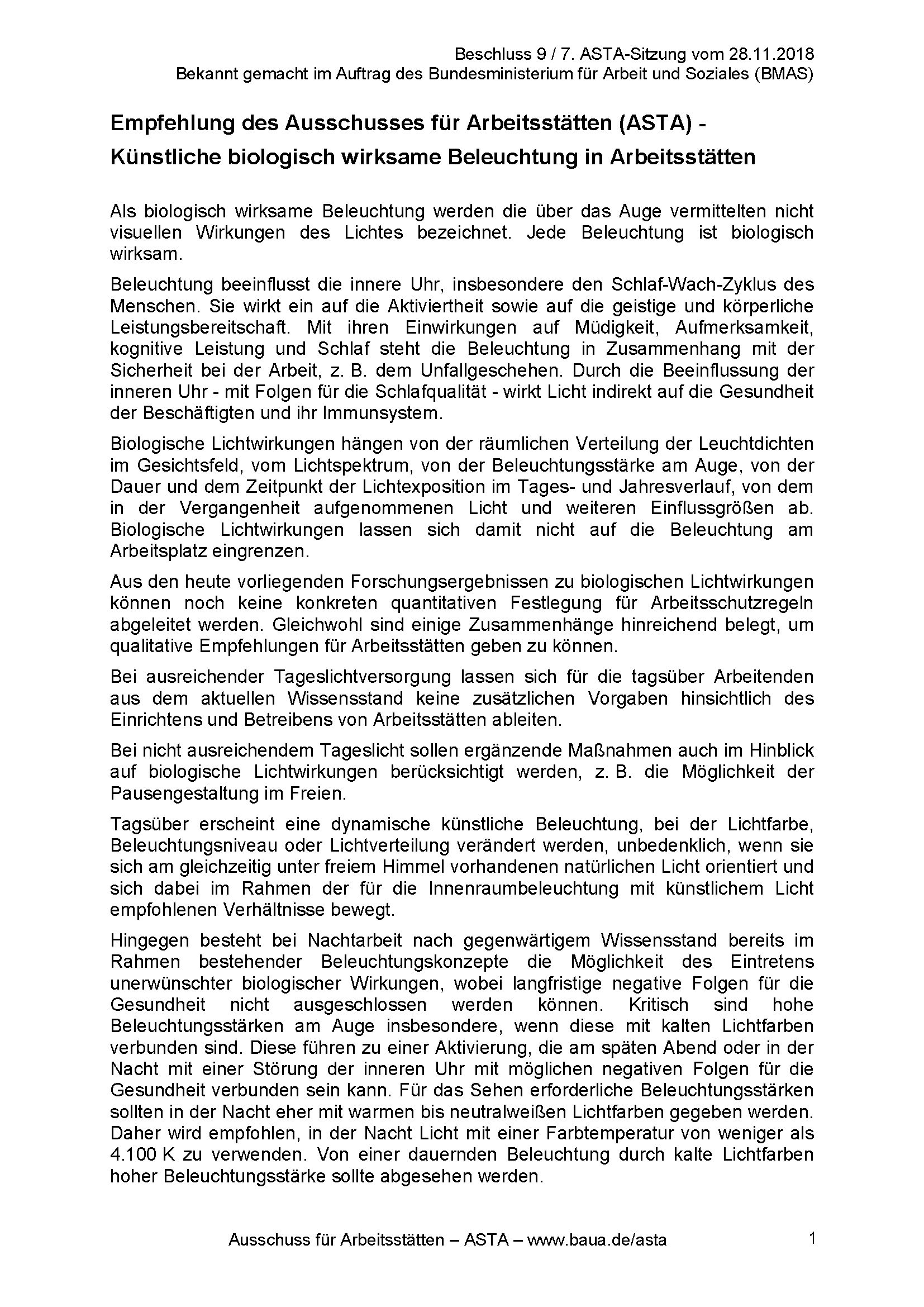

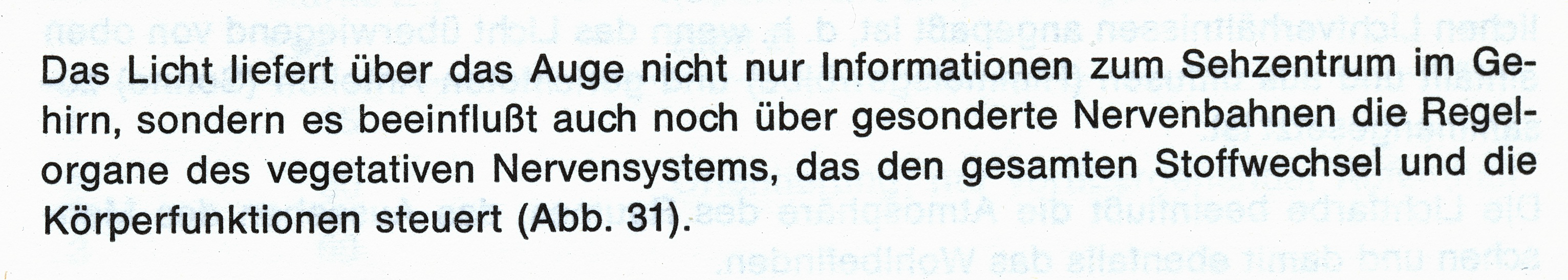

Bei dem Thema "Licht und Gesundheit" fällt mir fast immer eine Phrase ein "Grandios vergeigt!". Gestern war es wieder so weit. Ein Kollege schickte mir einen Normenentwurf, den ich gefühlt Jahrzehnte kenne. In echt ist er nur drei Jahre alt - und schon wieder veraltet. Denn die darin zu lesende Message hatte mir mein Professor mitgeteilt - so etwa 1968. Später habe ich sie meinen Studenten weiter gegeben. Ich hoffe, die haben sie auch weiter gegeben. Bei meinem Professor ist es allerdings nicht bei Worten geblieben. Heute beruft sich der ASTA, Ausschuss für Arbeitsstätten, auf eine gesetzliche Bestimmung, die er bewirkt hat, wenn es um nicht-visuelle Wirkungen von Licht geht. 63 Jahre frisch geblieben und immer noch besser als das, was man heute mit großem Aufwand als eine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis von Weltrang etablieren will. Uffff!

Es geht um die Erkenntnis, dass Licht nicht nur zum Sehen da ist. Es soll psychologische und physiologische Wirkungen haben. Der Laie hat keine Probleme damit. Das kennt er. Das Problem sind die Fachleute. Die haben vor rund 100 Jahren bestimmt, dass Licht zum Sehen diene und beschlossen, alle seine diesbezüglich relevanten Eigenschaften zu beschrieben und zu normen. Protest gab es von Leuten, die behaupteten, das Licht diene auch der Gesundheit. Und Gesundheit sei auch eine psychologische Wirkung - man freue sich am Gesehenen. Ob man glaubt oder nicht - das Licht war ein hohes Politikum. Noch unglaublicher ist das: Der deutsche Staat gründete im Jahr 1934 das "Amt für die Schönheit der Arbeit" mit der größten Abteilung "Gutes Licht".

-

Der Staat ließ es nicht dabei bewenden. Er ließ schöne Filme drehen, um gutes Licht zu fördern. Eine DIN-Norm musste her (DIN 5035 vom Jahre 1935). Dabei entstand ein klitzekleiner Fehler, den man heute mit Kräften versucht, rückgängig zu machen. Es wurden zwei Normen für Licht erstellt. Eine für die künstliche Beleuchtung (wie gesagt, DIN 5035) und eine für die natürliche, DIN 5034. Irgendwie musste sich das Licht in den Arbeitsräumen mischen. Da verließ man sich auf die Natur. Niemand kann verhindern, dass sich das elektrische Licht mit dem Sonnenlicht mischt. Leider verstand das mancher "Fachmann" als Zwielicht. Anfang der 1970er Jahre sollte es verschwinden. Die Lichttechnische Gesellschaft diskutierte auf einer Sondertagung 1971 "Auge - Licht - Arbeit" fensterlose Arbeitsräume. Und die erste Ausgabe von DIN 5035, die Abschied vom Tageslicht bedeutete, entstand 1972. Die Zukunft sollte dem Großraumbüro gehören, das den Tag nur aus der Ferne ahnen ließ wie die großen Fabrikhallen auch. Ansonsten hieß es nach den Worten des großen Vorsitzenden des Ausschusses Innenraumbeleuchtung "Bei seitlicher Befensterung können gehobene Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, nicht befriedigt werden." Will sagen, nur die künstliche Beleuchtung reicht qualitativ für den Menschen aus. Da Fenster definitionsgemäß seitlich angeordnet sind - sonst hießen sie Oberlichter - können sie gehobenen Ansprüchen nicht genügen. Wer die Ansprüche stellt, ist übrigens ein großes Geheimnis. Die Benutzer sind es nicht. Die lieben die Fenster.

Ungeachtet all des fachmännischen Rats erschien 1975 in der ersten Arbeitsstättenverordnung der Bundesrepublik Deutschland unter Beleuchtung eine Vorschrift, die kein Lichttechniker so gewollt hätte, außer zwei. Der eine war mein Chef, und der andere war ein Kollege. Die beiden haben es geschafft, diese Vorschrift in die Welt zu setzen.

Das war übrigens der Aufhänger, mit dem der Arbeitgeberpräsident im Jahr 2014 die vom Gesetzgeber verabschiedeten Fassung der ArbStättV hat vom Bundeskanzleramt kassieren lassen. Der meinte, Toiletten wären auch Sanitätsräume und die bräuchten keine Sichtverbindung nach außen. Sonst hätten die da Draußen eine Sichtverbindung nach drinnen. Und das ist wahrlich unerwünscht, wg. Datenschutz und so.

Auch mancher Arbeitgeber war nicht allzu glücklich damit und nutzte ein Schlupfloch. Arbeitsräume mit einer Grundfläche von mindestens 2000 m2 mit Oberlichtern waren ausgenommen. So hat z.B. Heinz Nixdorf seine Arbeitsstätten sehr "flexibel" gestaltet. Die hatten mindestens 2001 m2. Somit brauchten sie keine Sichtverbindung. Sie hätten allerdings eine lichte Höhe von mindestens 3,25 m aufweisen müssen. Kein Problem für den findigen Unternehmer. Wenn sich die Gewerbeaufsicht meldete, wurden die Räume schwuppdiwupp unterteilt. Die Aufsichtsbeamten hatten bei diesem Besuch nur die Raumhöhe betrachten dürfen. Die Sichtverbindung nicht.

Der größte Teil der Arbeitgeber war allerdings nicht so findig und hielt sich brav an die Vorschrift. Aber niemand konnte verstehen, was diese Vorschrift unter "Beleuchtung" zu suchen hatte. Musste auch nicht. Die Vorschrift war unter Mitwirkung einer Psychologin erarbeitet worden und betraf nur die Psychologie. Die Beleuchtungswirkung ist reine Konterbande. Worauf basierte die Forschung und warum haben zwei Lichttechniker eine Vorschrift zur Psychologie erarbeitet? Den Grund sieht man hier. Er stammt aus der Broschüre "Ein kleines Kapitel praktischer Lichttechnik" von 1970. Allerdings war dies schon die 18. Auflage.

Die erste Chance, in die Fußstapfen der anscheinend erfolgreichen Forscher aus den 1960er und 1970er Jahren zu treten, entstand als unser Institut den Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" veröffentlichte. Das war 1990. Darin wurde abgeleitet, welche Art der Beleuchtung die beste Akzeptanz fand und vor allem warum. Wir haben in den folgenden Jahren dann diese Beleuchtung optimiert, an ca. 1500 Arbeitsplätzen installiert und die (positive) Wirkung dokumentiert. Nur die lichttechnische Industrie konnte damit nicht warm werden, denn die Hauptaussage des Forschungsberichts war, dass die Mehrzahl der Probanden die Beleuchtung als eine Störung ihrer Gesundheit erlebte. Dass es aber auch Beleuchtungen gab, die von fast allen akzeptiert wurden und sich positiv auf die Gesundheit wirkten und wirken? Man wollte halt Leuchten verkaufen, die man nicht auf den Bildschirmen reflektiert sehen würde. Dass diese Leuchten den Büros einen Höhlenlook verpassten? Ach, was, interessiert keinen.

Die zweite Chance kam etwa 10 Jahre später und war viel gewaltiger. Forscher hatten im Auge Sehzellen identifiziert, die die Tagesrhythmik der menschlichen Hormone steuern. Nur menschliche Hormone? Selbst Tiere der Tiefsee, die nie Tageslicht sehen, zeigen eine 24-Stunden-Rhythmik in ihrem Verhalten. Und ich dachte, jetzt werde man endlich sich den nicht-visuellen Wirkungen des Lichts annehmen. Das schien sich zu bewahrheiten, als die CIE im Jahr 2004 ein Symposium veranstaltete: "Light and Health: Non-visual effects". Vielleicht war der Tagungsort nicht allzu kreativ gewählt: Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Es folgten eher abstrakte Aktionen aber keine technischen Innovationen. Dass die CIE nicht vollends in einen Schnarchmodus verfallen war, erlebte die Welt als sie die Marschroute zu neuen Lichtwelten festlegte. In 2016 - also schlappe 12 Jahre später - erschien ein Technical Report "Research Roadmap for Healthful Interior Lighting Applications", vorbereitet unter der Leitung einer kanadischen Koryphäe, die Psychologin ist.

Wer allerdings dieses Werk studierte, konnte sich schnarchen legen, ohne befürchten zu müssen, etwas zu verpassen. Denn die zu klärenden Fragen wiesen gewaltige Ausmaße auf, während sich die geklärten Umstände in der CIE-Literatur ziemlich bescheiden ausnahmen. Doch die CIE war ungemein aktiv, für ihre Verhältnisse jedenfalls. Sie veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme in 2015, in dem ein guter Slogan proklamiert wurde "Recommending proper light at the proper time", will sagen, "Das richtige Licht zur richtigen Zeit". Damit wollte man endlich damit aufhören, das falsche Licht zur falschen Zeit vorzuschreiben, was Beleuchtungsnormen weltweit tun und wohl auf absehbare Zeit tun werden. Unser Institut hatte in einem Gutachten für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zusammen mit dem lichttechnischen Institut der Uni Ilmenau just dies und viel mehr empfohlen, aber Jahre zuvor in 2011.

Die Stellungnahme der CIE wurde im Jahre 2019 erneut ausgegeben. Diesmal gab man an, endlich Butter bei die Fische zu tun. Man wolle in Zusammenarbeit mit der ISO die Norm ISO 8995-1:2002 alias CIE S 008:2001 wieder aktivieren. Diese war nämlich 2001 erschienen und von allen guten Geistern in Ruhe gelassen worden. Niemand hat sie je angewendet. Immerhin - man tut sein Bestes. Wir werden im Laufe des Jahrzehnts sicherlich erleben, dass die gute alte Norm ISO 8995 in voller Schönheit wieder aufersteht, bevor es 30 wird. Volljährig ist sie bereits 2019 gewesen, als die Erklärung erschienen war.

Damit die Zeit einem nicht langweilig wird, gibt es ein Technical Report zum Thema. Darin finden sich viele Statements zu den Vorteilen einer sog. "integrativen" Beleuchtung. Die heißt so, weil sie nicht nur die Wirkungen vom Licht auf das Sehen berücksichtigt, sondern auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden (s. oben die Bemerkung zum Kenntnisstand von 1968). Allerdings sind die deutlichen Warnungen nicht zu übersehen.

Will sagen, die Beleuchtung muss von qualifizierten Spezialisten geplant und auch angewendet werden. Zudem kann man gute Ergebnisse nur dann erzielen, wenn der Lichtplaner mit einer muttidisziplinären Mannschaft kooperiert, wozu u.a. angehören Arbeitsmediziner, Psychologen und sonstige. Mir sind die ersten beiden Expertengruppen bekannt, allerdings nicht aus der Lichtplanung. Die sonstigen sind wirklich wichtig. Man wüsste gerne, wer damit gemeint ist. Ansonsten muss der Lichtplaner eben selber zusehen, mit wem der kooperiert.

Was diese Expertengruppe wissen muss, bevor das integrative Licht geplant wird? Ganz einfach, wirklich unglaublich einfach:

- Benutzereigenschaften (z.B. Altersverteilung, Sehfähigkeit, Gesundheitszustand)

- Tätigkeitsprofil (vorwiegend stehend, vorwiegend sitzend oder in nur einer Position)

- Kontrollierbare oder Nicht-kontrollierbare Benutzerpopulation

Man zeige mir auch nur einen einzigen Lichtplaner, der dieses Wissen hat. Nicht einmal der Arbeitgeber hat es. Was wenn er es denn hätte? Seit einigen Jahrzehnten werden Bürohäuser "spekulativ" gebaut. D.h., man erstellt das Gebäude und vermietet oder verleast es anschließend. Zwar ist der künftige Mieter oft bekannt, der wird aber den Deubel tun und dem Lichtplaner Daten zur Verfügung stellen, die die Sehfähigkeit der Belegschaft oder gar den Gesundheitszustand aufschlüsseln. Zudem steht manches Gebäude zwar fast ewig, 80 Jahre oder länger. Die Nutzer geben sich aber die Klinke. So geschehen mit Denkmal geschützten Gebäuden von AEG in Berlin. Als die AEG in die ewigen Jagdgründe wechselte, übernahm Nixdorf diese und machte ein Innovationszentrum. Als dann auch Nixdorf der AEG in den Industriehimmel folgte, zog die Berliner Sparkasse ein. Deren MItarbeiter arbeiteten wie einst alle Büromenschen - sitzend. Mit der Ergonomie zog die stehende Arbeitsweise ein. Trotzdem will oder muss ein Teil der Belegschaft sitzend arbeiten. Was macht eigentlich die Expertentruppe mit diesbezüglichem Wissen, wenn sie es denn bekäme? Sie muss sie beachten, um Folgendes zu bewerten:

- vorhersehbare Gesundheitsbedingungen, die zu erwarten sind

- generalisierte Schlafrhythmen (es ist zu erwarten, dass Teenager andere Schlafgewohnheiten haben als ältere Insassen)

- die Menge des Lichts am Auge, die benötigt wird, um eine circadiane Aktivierung zu erzeugen, was sich von Person zu Person unterscheidet.

Generalisierte Schlafrhythmen bewerten? Diese Aufgabe werden Lichtplaner einem mit Handkuss abnehmen. Von dem Lichtdesigner wird etwa eine ähnliche Fähigkeit erwartet wie von Clark Kent beim Heben von Lokomotiven samt Brücke, die einstürzen will. Z.B. muss dieser Folgendes können:

- Es können Konflikte eintreten durch unterschiedliche Bedürfnisse (z.B. durch unterschiedliche Benutzer des gleichen Ortes). Der Designer muss das Problem lösen, ohne die Qualität der Beleuchtung zu beeinträchtigen.

Lichtdesigner und Lichtqualität! Den Lichtplaner oder Lighting Designer gibt es leider nicht. Es gibt zwar Menschen und Firmen, die sich so nennen, sie unterscheiden sich voneinander gewaltig. Deren Fachverbände versuchen seit Ewigkeiten, eine anerkannte Berufsbezeichnung durchzusetzen. Bislang vergeblich. Und Lichtqualität wurde zum 1.1.2021 nach 100-jähriger Geschichte der CIE zum ersten Mal erwähnt (hier oder da) Was die sein soll, muss noch ausgearbeitet werden. Wir haben ja Zeit.

Nachdem ich das alles gelesen hatte, habe ich den zuständigen Ausschuss gefragt, um was für eine Beleuchtung es hierbei handelt, das derart aufwändig gestaltet werden soll. Die Antwort lautet, alles gilt für jede Beleuchtung. Bevor ich demnächst zum Baumarkt gehe, um mir paar Lampen zu besorgen, werde ich anrufen und fragen, ob ich mein Beraterteam mitbringen muss oder ob der Baumarkt mir Psychologen, Arbeitsmediziner und auch sonstige zur Verfügung stellt.

Verstehen Sie jetzt, warum ich denke "Grandios vergeigt"?

Ist HCL eine Marketingbegriff oder Technologie?

_

Endlich ist es mir gelungen, eine der großen Geheimnisse der Geschichte der Menschheit aufzuklären. Wie kommen die Begriffe zustande, mit denen man in der Lichttechnik so um sich wirft? Z.B. mit dem Kürzel LED. Was bedeutet das? Aus dem Munde, Pardon aus der Feder, eines Experten, der ein großes Werk vollbracht hat, hört sich das so an: "Eines der Probleme, die wir mit dem Begriff LED hatten, ist der Umstand, dass er sich nicht nur auf das physische Bauteil bezieht, sondern auch die Technologie beschreibt, was zu zu diesen Diskussionen führte. Wir mussten auch auf Aspekte der Einheitlichkeit der vielen anderen Begriffen achten, die auf LED basieren, nicht nur auf die Stimmigkeit des Begriffs LED selbst." Gab es da etwa Unstimmigkeiten?

Der Protagonist ist Wei Zhang vom IEC/TC 34 und hat mit Peter Zwick, technischer Leiter der CIE, und Joanna Godwin zusammen ein gewaltiges Werk vollbracht: die "Komplette Überarbeitung der Beleuchtungsterminologie", so bezeichnet auf der Website des DKE NORMEN.MACHEN.ZUKUNFT (hier). Ich will niemandem Angst machen, aber die "Beleuchtungsterminologie" ist nicht von Pappe. Die Version, die ich kenne, ist etwa 4 cm dick. Diese wurde einst einvernehmlich vom IEC ausgegeben und trug die Nummer IEC 60050-845. 845 bezeichnete alle Begriffe, die was mit Sehen und Beleuchtung zu tun hatten. Da IEC viel mehr zu tun hat, als sich nur mit Beleuchtung zu beschäftigen, veröffentlicht sie viele andere Teile. Ich weiß nicht wie viele, aber es sind sehr viele. IEC 60050-845 war zuletzt 1987 gedruckt worden. Man musste 2016, 2019 und 2020 kleinere Korrekturen veröffentlichen. Das reichte anscheinend nicht.

So lese ich "Eine unserer Hauptaufgaben war es, die Begriffe und Definitionen für LED zu vereinheitlichen. Dies betraf nicht nur den Begriff LED an sich, sondern auch andere Begriffe wie LED-Modul, LED-Package usw. Es gab etliche Diskrepanzen zwischen der Praxis der IEC und dem, was die CIE in einem 2015 veröffentlichten Anhang zu ihrem Internationalen Wörterbuch der Lichttechnik festgelegt hatte. Es waren viele Besprechungen erforderlich, um diese Differenzen zwischen uns zu klären." (hier)

Lesen ist eine Sache, denken eine andere. Ich denke mal, dass die IEC und die CIE, einst ein Herz und eine Seele, die Kontrolle über die LED (mal Diode, mal Technologie) verloren haben. Im Jahre 2015 waren Begriffe genormt worden, die wohl so nicht hätten genormt werden dürfen. Und nun das! Schlagzeile "LED als Herausforderung". Ich denke, die Herausforderung besteht seit etwa 25 Jahren.

"Eine weitere Herausforderung bestand außerdem darin, Terminologie zu vermeiden, die in der Öffentlichkeit verwendet wird, jedoch eher Marketingzwecken dient als der Beschreibung der Technologie", so Zwick. „Genau wie bei “Smart Lighting“ ist „Human Centric Lighting“ eher ein Begriff des Marketings als ein technischer Begriff. Wir haben beschlossen, der CIE und ISO/TC 274 zu folgen, und stattdessen den Begriff “Integrative Lighting“ einzuführen." Da bin ich aber beruhigt. Weg mit dem Marketingbegriff "Human Centric Lighting" hin zu … Was denn? Haben Sie noch nie gehört, was "integrative Lighting" ist? Da stehen Sie nicht allein, denn von 7,89 Milliarden lebender Menschen kennen einige Hundert diesen Begriff. Der wurde in Januar 2021 veröffentlicht. Ebenso ein Novum wie "Lichtqualität".

Während der Lichtqualität eine an den Maßstäben der CIE gemessen steile Karriere bevorsteht, die für die Definition 105 Jahre gebraucht hat, und zum Ausfüllen noch paar Jährchen brauchen wird, wird "integrative lighting" wohl ewig unverstanden bleiben. Jedenfalls in Deutschland. Hier bedeutet integrative Beleuchtungsplanung die gemeinsame Berücksichtigung von Tageslicht und Kunstlicht, während "integrative lighting" bedeutet, man müsse neben der Helligkeitswirkung zum Sehen auch die Wirkungen auf die Biologie des Menschen betrachten. Also was man hätte seit 100 Jahren tun müssen. Warum bleibt Tageslicht unberücksichtigt? Weil Menschen 90% ihrer Zeit in Gebäuden verbringen (hier). Für die paar Stunden im Jahr, die sie im Freien verbringen, können sie eine Sonnenbrille aufsetzen oder nachts auf die Straße gehen wie Frauen in Saudi Arabien.

Alle Gebäude in Europa abbruchreif - Nicht nur Licht tut not

-

_

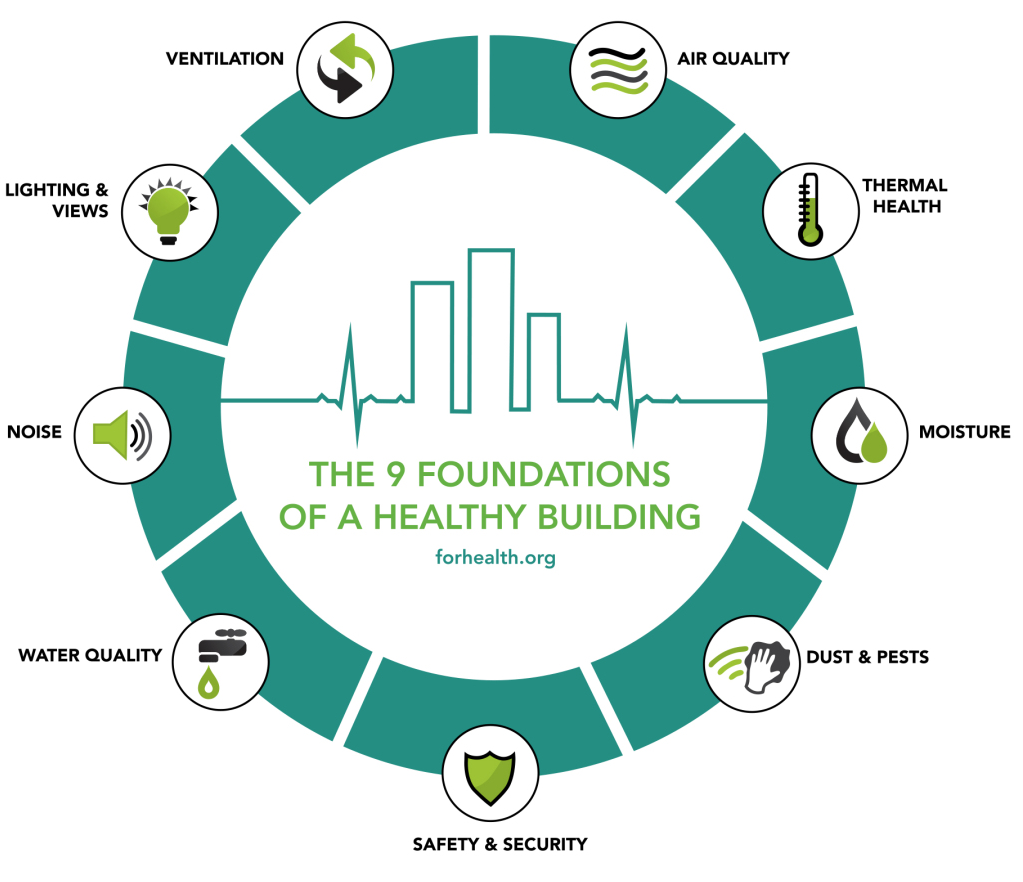

Bei der Suche nach LightingEurope, der Lobby der lichttechnischen Industrie, fand ich ein nagelneues Papier, das mir die Spucke wegbleiben ließ. Es heißt "Healthy Buildings for All - Put people’s health and well-being at the center of EU built environment". Die Initiative zielt auf die Gesundheit aller. Da muss man mitgehen. Die EU soll die Gesundheit und Wohlbefinden seiner Bürger in den Mittelpunkt der gebauten Umwelt stellen.

Die Initiative beruft sich auf die WHO - aka World Health Organisation. Diese, die WHO, schätzt "dass Menschen etwa 90% ihrer Zeit in Wohnhäusern und anderen Gebäuden verbringen und 26 Millionen europäische Kinder in ungesunden Wohnungen leben." Weiter heißt es: "Allein die schlechte Luft in Gebäuden bringt 120 000 Europäern vorzeitigen Tod und verursacht Schäden von 260 Billionen Euro. (Anmerkung: Billion in English ist mehrdeutig. Es können auch Milliarden sein.). Noch was: "97% aller europäischer Gebäude müssen saniert werden. Angemessene Energie-Effizienz, Luftqualität in Gebäuden, Human Centric Lighting (HCL) und Steuer- und Automatisierungssysteme für Akustik, Heizung werden die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern und mehr Produktivität bringen."

Deswegen rufen die Signatare die verantwortlichen EU Politiker auf, 10 Pakete an Vorschriften zu erlassen. Ich lasse mal die Pakete weg. Mich interessieren die Organisationen, die den Aufruf unterzeichnet haben. Was steckt dahinter, z.B. hinter eu.back? (Nicht "Au, Backe") Es ist die european building automation controls association bzw. die Stimme der Hersteller von allem, was einem sein Haus automatisieren kann. Diese stimme sagt, es muss alles überwacht werden. Was z.B.? CO2, Luftfeuchte, Temperatur, Tageslichtbeleuchtungsniveau, Luftpartikel, organische Schwebstoffe … Wer einmal in einem klimatisierten Büro gesessen hat, in dem gerade mal die Temperatur und die Luftfeuchte überwacht und geregelt wurden, wird blind den Aufruf unterschreiben, damit in seinem Haus oder in seiner Wohnung das Alles gemessen, überwacht und geregelt wird.

Vieles an Equipment dazu wird man von EPEE beziehen. EPEE steht für die Stimme der Heizung und Kühlungsindustrie. Für die Stimme der Belüftungsindustrie steht EVIA, noch so ein Signatar. Wenn man seinen Fußboden elektrisch heizen will, wird Kunde bei euha - Electric Underfloor Heating Alliance. Wofür die EUROVENT die Stimme erhebt, musste ich aus dem Internet lernen. Die hat etwas von allem, Heizung, Kühlung, Gefriertechnik, Belüftung … REHVA ist auch was Ähnliches. ehpa ist der Verband der Heizungspumpen.

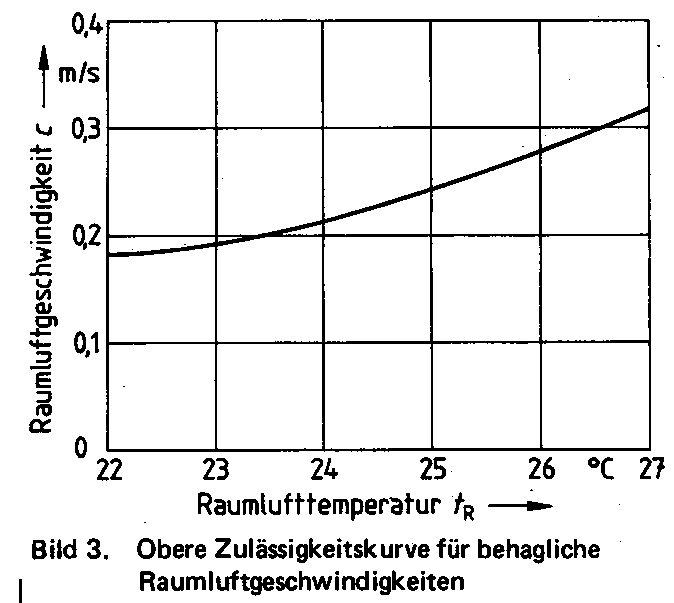

Die geforderten Vorschriften sollen dazu dienen, die jeweilige Messgröße zu erfassen, anzuzeigen und …? … den Unterschied zu den Zielwerten anzuzeigen. So weit, so gut. Wo stehen aber die Zielwerte und wer hat sie festgelegt? Wie es bei den einzelnen Verbänden läuft, weiß ich nicht. Aber ich weiß aus langjähriger Erfahrung, wie es z.B. mit dem Raumklima gelaufen ist: Wir hatten über 5 Jahre die Zufriedenheit der Menschen im Büro mit dem Klima erforscht und festgestellt, dass ihnen die trockene Luft im Winter zusetzt. Ganz hilfreich dabei wirkt der Luftzug, den Menschen ablehnen, wenn er gerade mal messbar ist, also etwa 0,05 m/s beträgt. Das ist, was man mit empfindlichen Geräten gerade mal messen kann.

Der seinerzeit in der Norm DIN 1946 als noch akzeptabel geltende Wert war 0,1 m/s. Er stammte aus arbeitswissenschaftlicher Literatur. Dieser wurde geändert, nachdem wir unsere Werte publiziert hatten. Und das Ergebnis? Das sehen Sie nebenan. Der neue Wert ist mindestens doppelt so hoch oder ca. vier Mal so hoch wie der Luftzug, der Beschwerden hervorruft. Wie kommt das? Das ist ein Geheimnis der Normung, allerdings gut bekannt. DIN 1946 wurde nicht von DIN erstellt, sondern vom VDI. Und VDI-Regeln werden von Experten aufgestellt, die vom Fach sind. Ergo, von den Industrieverbänden abgestellt. Die Gremien, die DIN-Normen erstellen, müssen hingegen die interessierten Kreise möglichst gut abbilden. Weniger vornehm ausgedrückt, VDI-Regeln werden von Vereinsmitgliedern Deutscher Ingenieure ziemlich frei von der Leber weg aufgestellt. (Wer es aus offizieller Quelle erfahren möchte, kann den KAN-Brief 2/10 lesen, hier)

Allerdings haben wir noch Glück, dass unsere Verbände nicht völlig abgehoben vom gemeinen Volk agieren. Wegen der gleichen Festlegung, Luftzug in Arbeitsräumen, hatte ich anläßlich der Erstellung einer internationalen Norm vom US-amerikanischen Herstellerverband diese Stellungnahme bekommen: "Der Wert von 0,1 m/s ist zu niedrig angesetzt. Menschen akzeptieren bis 1,0 m/s. Wir haben den Wert von 0,5 m/s festgelegt, weil sonst das Papier von den Tischen fliegt." Ich fürchte, dass die jetzt wieder höher gehen, weil es kein Papier mehr im Büro gibt.

Was wurde aus den ebenfalls von uns dokumentierten Beschwerden über die trockene Luft? Die lösten die Berufsgenossenschaften einfach in der Luft auf. Nachdem diese über Jahrzehnte bestimmte Werte gefordert hatten (s. ZH1/535 oder ZH1/618, 50% empfehlenswert, 30% bis 65% zulässig), ist die Luftfeuchte heute einfach bedeutungslos. Sie haben dafür gesorgt, dass auch die zuständige Arbeitsstättenrichtlinie nichts mehr zur Luftfeuchte sagt.

Allerdings sind die Berufsgenossenschaften bestenfalls Waisenkinder gegenüber denen, die den "Lärm im Büro" wegdiskutiert haben. Wenn man alle Publikationen zum Lärm im Büro zusammenträgt, kommt eine Menge Papier zusammen, die eine ganze Kamelkarawane zum Transport benötigt. Was ist das letzte Wort unseres Arbeitsschutzes dazu? Hier das Zitat: "(2) Während der Ausübung von Tätigkeiten der Tätigkeitskategorie II darf ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) nicht überschritten werden." Was sind aber Tätigkeiten der Tätigkeitskategorie II? Offiziell das: "Tätigkeitskategorie II – mittlere Konzentration oder mittlere Sprachverständlichkeit: Tätigkeiten, die eine mittlere bzw. nicht andauernd hohe Konzentration oder gutes Verstehen gesprochener Sprache bedingen, … das heißt wiederkehrende ähnliche und leicht zu bearbeitende Aufgaben, das Treffen von Entscheidungen geringerer Tragweite (in der Regel ohne Zeitdruck) … Beispiele für Tätigkeiten und Handlungen … Sachbearbeitung im Büro". Der zitierte Text stammt aus ASR A3.7 Lärm, erlassen vom ASTA - Ausschuss für Arbeitsstätten. Langsam zum Mitschreiben: Der deutsche Sachbearbeiter hat ähnliche und leicht zu bearbeitende Aufgaben und arbeitet in der Regel ohne Zeitdruck. Er muss nicht alles verstehen, was sein Kunde oder Chef zu ihm sagt, die beiden müssen auch nicht unbedingt alles verstehen, was der Sachbearbeiter sagt. Wenn Sie wissen wollen, was ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) bedeutet, müssen Sie zu einem größeren Bahnhof gehen und dort 8 Stunden auf dem Bahnsteig verbringen. Danach wissen Sie, was 70 dB(A) aus Ihnen machen. Das Diagramm rechts stammt aus einem echten Bahnhof, den die Leute als zu laut empfunden hatten. Dem deutschen Sachbearbeiter ist er nicht zu laut. Jedenfalls laut Arbeitsminister.

Was macht eigentlich LightingEurope in der Gesellschaft der Heizer und Lüfter, die 97% aller Gebäude abreißen oder sanieren wollen, damit danach alles kontrolliert und nach ihren Wünschen geregelt wird? Es sagt: "Ein gesundes Gebäude zeichnet sich durch eine Beleuchtung aus, deren Design sich nach den Bedürfnissen ihrer Insassen richtet und eine genügende Tageslichtversorgung sowie Ausblick bietet." Darüber wird man nicht meckern können. Einzig störend ist, dass zu einer Gebäudequalität unbedingt human-centric lighting gehören soll. Ob alle Signatarverbände wissen, was das ist? Einem nicht von der Hand zu weisenden Gerücht zufolge hat sich der Auftraggeber der Idee, ZVEI aka Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie, von dem Konzept leise verabschiedet und will statt dessen "value of light" fördern. Was die auch alles damit erreichen wollen, der Zielwert für eine Beleuchtung ist mindestens 250 melanopische Lux vertikal - morgens bis 19:00 Uhr. Was dies bedeutet, hatte ich bereits vorgerechnet (hier). Man müsste im Büro die vorhandene Beleuchtung etwa vervierfachen. Abends müssen die melanopischen Luxe gedimmt werden auf maximal 10. Was dies bedeutet, muss ich nicht vorrechnen. Sie können es einfach ausprobieren.

Wenn sich jemand durch den Aufruf der Industrieverbände angezogen fühlt, sollte sich schön warm anziehen. Sie kochen ihr eigenes Süppchen und bitten die EU zum Öffnen der Kassen, damit das Geschäft nach ihrem Wunsch läuft. Wenn Sie hoffen, dass bei Risiken und Nebenwirkungen Ihnen ggf. Ihre BG oder der Arbeitsminister hilft, lesen Sie nochmal, was zu Luftfeuchte und Lärm im Büro oben steht. Ein letztes Wort noch zu der Angabe von 90%. Die Zahl besagt, dass sich Menschen etwa 90% ihrer Zeit in Gebäuden aufhalten. Daraus rechnete Jan Denneman schlappe 5 Milliarden Menschen aus, die HCL bräuchten (hier), weil sie sich eben nur in Gebäuden aufhalten. Denneman war Chef von LightingEurope. Jetzt ist er Chef von Good Light Group. Er will sogar 2000 - 5000 lx für alle. Nichts kann das Geschäft des Gewerks Heizen und Kühlen besser boostern als das. Die Wärme muss ins Freie, auch wenn Menschen nicht dorthin wollen.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025