Posts Tagged: Tageslicht

Mea culpa – Asche von Gestern über mein Haupt

17.07.2025

-

Man lästert gerne über Leute, die wichtige Entwicklungen nicht vorhersehen konnten. So z.B. die historische Leistung, aus der einst nur so glimmenden LED ein Leuchtmittel geschafft zu haben, dessen Größe von mikroskopischen Elementen zwischen Badfliesen bis ein fast kilometerlanges Display reicht, das eine Straße überdacht (kein Scherz - hier oder vor allem da). Kein Leuchtmittel der Vergangenheit war zudem effizienter.

Mir ist das Lästern über andere Leute zu mühsam, da ich sichergehen muss, dass sie sich wirklich geirrt haben. Da ist es einfacher, sich an die eigene Nase zu fassen. Mir fällt da gerade eine Anfrage der Zeitschrift Form ein, die im Jahr 2000 von mir wissen wollte, welche neuen Entwicklungen in der Lichttechnik eine große Zukunft hätten.

So schrieb ich einen Artikel über zwei Neuigkeiten aus dem vorhergehenden Jahrzehnt. Die eine war die Schwefellampe, die ein volles Tageslichtspektrum versprach. Die andere war ein Schlauch, der das Licht von einem Ort zum anderen leiten konnte. Hätten die Schildaer den Schlauch besessen, hätte man ihr Rathaus nicht mit Säcken voll Licht beliefern müssen.

-

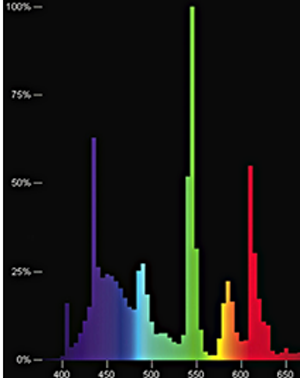

Die Schwefellampe, besser gesagt Schwefelkugellampe, würde die große Schwachstelle der Leuchtstofflampe beseitigen, das Spektrum. Zwar schaffte auch die Leuchtstofflampe u.U. ein recht volles Spektrum, sie brauchte dazu rund 60% mehr Energie per Lux als ihre Schwestern mit einem mageren Spektrum. Deren schlechte Farbwiedergabe wurde nur durch die Bemühungen des Marketings erträglich erklärt: Damit die Farbwiedergabe nicht drittklassig schien, erfand man eine Farbwiedergabe der Stufe 2b. Die Schwefel-Lampe würde diese Krücke nicht brauchen.

Dann war da noch was. Das Leuchtmittel war eine Kugel ohne Elektroden. Also kein Elektrodenverschleiss, die die Lampe frühzeitig sterben lässt, wenn man sie zu häufig schaltet. Da musste man den verdutzten Benutzern nicht erklären, dass sie ihr Licht auch dann nicht ausschalten sollen, wenn sie es nicht brauchen. Die Lampen waren zudem gut dimmbar und änderten dabei ihr Spektrum überhaupt nicht. Wer hingegen eine Glühlampe dimmt, erhält einen wärmenden Ofen. Bei der Leuchtstofflampe bleibt man eventuell durch das Flimmern wach.

.

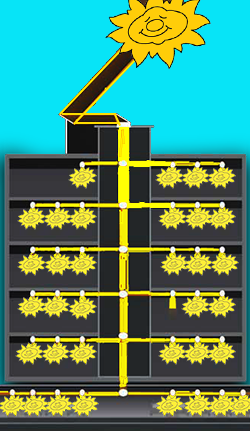

Nun zu dem Schlauch, einem Lichtleiter. Er ließ mich seinen Vorgänger aus den 1970ern vergessen, der die Welt der Architektur in Aufruhr versetzt hatte. Mit Lichtleitern würde man die Sonne in unterirdische Städte leiten. Adieu Energiekrise, unterirdische Städte brauchen keine Heizung. Kein Regenschirm, kein Schlamm, kein Schneefall. Rundherum glücklich.

Im Institut für Lichttechnik der TU Berlin wurde in den 1990ern eine Anlage installiert, die die Sonne vom Dach in den Keller durch vier Etagen leitete. Da man in Häusern Licht auch braucht, wenn die Sonne woanders weilt, konnte der Lichtleiter umgeschaltet werden auf eine künstliche Quelle.

Die hätte ich mir angucken sollen. Dann hätte ich den besagten Artikel nie geschrieben. Denn ihre Leistung betrug ganze 2 kW. Warum aber gerade 2 kW? Wer hat sie festgelegt? Kann man sie nicht ändern, wo man in der Technik alles Mögliche nahezu beliebig ändern kann? Diese lässt sich leider nicht ändern, sie beruht auf einer Naturkonstanten.

.

Um die Frage zu verstehen, muss man wieder zurück in die 1970er. Der Protagonist der damaligen Idee vom Lichtschlauch, ein russischer Professor, erzählt an der Uni vor staunendem Publikum von dem neuen Wunder. Am Ende großer Applaus! Nur mein Doktorvater hat eine Frage, eine schön dumme. Er fragt den Professor, ob er gerechnet hätte, wieviel Tageslicht in die unterirdische Stadt müsste. Dieser fragt verdutzt zurück, was die Rechnerei sein soll. Genau da kamen die ominösen 2 kW ins Spiel. Man kann Sonnenlicht nur mit Spiegeln einfangen. Und diese können pro Quadratmeter Fläche senkrecht zur Sonne maximal nur etwa 1 kW Leistung einfangen. Wenn die denn zu scheinen beliebt.

Ergo muss der Spiegel groß sein und ständig nach der Sonne gedreht werden. So ein Ding heißt Heliostat und funktioniert leider nur, wenn Helios ohne Wolken scheint. Soll es in der unterirdischen Stadt sonnig hell sein, muss der Spiegel vergleichbar groß wie die Fläche der Stadt sein. Ansonsten kann man mit vernünftig großen Spiegeln halt nur 2 kW einfangen. Den sachlichen Hintergrund kann man hier ausfühlicher lesen. Den hatte ein Österreicher, der sich als den Gottvater des Lichts feiern lässt, auch nicht verstanden. Er wollte den Tiroler Ort Rattenberg, der im Schatten des Bergs gebaut war, mit Spiegeln auf dem gegenüberliegenden Hügel mit Tageslicht beleuchten. Aus dem Nachbarort Kramsach sollten 30 gewaltige Spiegel, Heliostaten in der Fachsprache, aufgestellt werden. Da deren Licht womöglich über Rattenberg hinweg fliegen würde, statt das Örtchen zu beleuchten, sollte auf den Ausläufern des Schlossberges eine zweite Spiegelwand aufgestellt werden. Damit sollten die Bewohner von Rattenberg von ihrer Winterdepression befreit werden. (mehr hier oder da oder dort). Von Schattendorf zu Sonnenau - im Märchen geht es anders. Man baut das Dorf einfach auf der Sonnenseite auf.

.

Die Sache in den 1970ern war mit dem Diskussionsbeitrag meines Doktorvaters gegessen. Sie kam wieder, als die EU das Tageslicht zum Energiesparen entdeckte und massenweise mit Geld warf. So kam es zu der Installation an der TU. Als ich mich auch an einem solchen Tageslichtprojekt beteiligen wollte, sagte ein erfahrener Kollege aus der TU Berlin lapidar „Bevor du was glaubst, prüfe nach, ob die rechnen können.“ Dem Rat folgte ich. Und siehe, einer meiner beiden Partner, ein Architekt, konnte bestens rechnen, der andere, ein Physiker, überhaupt nicht. In der Theorie ist es andersherum.

Wir rechneten den Beitrag des Tageslichts zum Energieeinsparen wunderbar schön. Doch ein Fachmann aus dem Facility Management eines großen Konzerns rechnete uns auf ein Zehntelcent pro kW, dass sich Tageslicht nicht rechnet, wenn man nur an Lux denkt. Es hat andere Meriten. Nicht weniger enttäuschend las sich ein Angebot einer renommierten Lichtfirma an einen Konzern, das die Einsparung von Energie mithilfe des Tageslicht vorrechnete. Die Investition würde sich lohnen. Allerdings in 42 Jahren.

Und der Lichtschlauch? Wie intelligent ist es, einen Schlauch mit ca. 30 cm Durchmesser durch ein Gebäude zu ziehen, um eine Leistung von 2 kW zu transportieren? Das entspricht ca. 8 Ampere, die man notfalls über einen Klingeldraht übertragen kann. Dieser überträgt den Strom 24 h, während der Schlauch mindestens die Hälfte des Jahres leer bleibt.

Leider sieht die Bilanz des Nutzens der Schwefellampe auch nicht besser aus. Erfunden wurde die Schwefelkugellampe 1990 von Wissenschaftlern, die für Fusion Systems Corporation in Rockville, Maryland, arbeiteten. Eigentlich durch einen Unfall. Ein Mitarbeiter hatte eine Glaskugel mit Schwefelfüllung in die Mikrowelle gelegt, die dort schön strahlte. Die Erfindung weckte so große Hoffnungen, dass man gleich ein Unternehmen gründete (Fusion Lighting).

.

Dumm nur, dass man die Schwefellampe nicht in kleinen Einheiten bauen kann. Deswegen hatte Fusion Lighting 1997 ein System entwickelt, das das reichlich vorhandene Licht über lange Strecken verteilte. Das war ein Lichtleitertunnel (Lightpipe) aus reflektierendem Polykarbonat von 3M, von mir respektlos Lichtschlauch genannt. Mich tröstet es, dass ein Prototyp im Smithsonian-Nationalmuseum in Washington neben der Glühbirne von Thomas Edison ausgestellt wurde. So groß war mein Irrtum wieder nicht.

Die ersten „Lampen“ waren 80 m bzw. 31 m lang. Sie sparten Unmengen Energie. Übrigens, Lichtschläuche, die Licht über große Entfernungen leiten, gibt es. Es wird geschätzt, dass die ausgerollte Länge der Glasfaserkabel weltweit mehr als 5 Milliarden Kilometer überschritten hat. Dies entspricht in etwa dem 57-fachen der Entfernung von der Erde zum Mars oder der ungefähren Entfernung zum Planeten Pluto am Rande des Sonnensystems. Beleuchten tun die Kabel allerdings nichts. Sie leiten Information weiter.

Im Jahr 2000 verschwanden die Internetseiten von Fusion Lighting. Es wurde bekannt, dass die Lichttunnel nicht den Erwartungen entsprachen, da sie vergilbten. Dann wurde es still um das Wunder. Wenn sie nicht vergilbt wären? Hat jemand berechnet, mit welchen Kosten man einen dicken Schlauch, der sich durch alle Räume zieht, staubfrei hält?

(Näheres hier und da, aber leider sonst nirgendwo) Ich vermute, nicht allzu viele Leute wollten 80 m Licht an- oder ausschalten. Jedenfalls nicht gleich auf einmal.

Licht und Krebs – Ein Projekt verschwindet, das Problem bleibt

16.07.2025

-

Die Behauptung, dass das künstliche Licht Krebs verursache, ist etwa so alt wie die Chronobiologie selbst. Der Augenmediziner Prof. Hollwich, der bereits in den 1940ern gezeigt hatte, dass Licht wesentliche Funktionen der menschlichen Physiologie steuert, stellte diese Behauptung in den 1960ern auf. Er behauptete, das Licht der Leuchtstofflampe hätte ein anderes Spektrum und würde deswegen karzinogen, vulgo krebserregend, wirken. Ihn hatte ich bereits 2014 kommentiert (hier).

Die Lichttechnik reagierte mit diversen Gutachten dagegen, deren Tenor es war, dass das menschliche Auge nur drei Empfänger hätte und deswegen zwischen unterschiedlichen Spektren gar nicht unterscheiden könne. Zudem konnte sich kaum jemand vorstellen, wie sich die Beleuchtung auf menschliche Zellen einwirken könnte. Hollwichs These von einem getrennten Kanal im Auge zum Gehirn – die energetische Bahn – wurde ins Reich der Phantasie verwiesen.

-

Das hat sich im Jahr 2001 geändert, als man einen vierten Lichtempfänger im Auge entdeckt hatte. Eigentlich wusste man seit 1984, dass man mit künstlichem Licht die circadiane Rhythmik des Körpers verstellen konnte. Ab 2001 war ein glaubhafter Wirkungspfad gezeichnet: Licht unterdrückt die Entstehung des Melatonins → ein niedrigerer Pegel an Melatonin bedeutet weniger Schutz gegen Krebserreger → Wahrscheinlichkeit der Krebsentstehung steigt. Diese Vorstellung führte unter anderem dazu, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Nachtschichtarbeit als „wahrscheinlich karzinogen“ einstufte. Sie benannte als wesentlich ursächlichen Teilaspekt die Unterdrückung von Melatonin durch Licht.

Somit war die Behauptung, dass das Leuchtstofflampenlicht Krebs erzeuge, nicht richtig, aber auch nicht falsch. Licht in der Nacht war das Problem. Aber nicht jedes Licht, sondern das Licht, das Melatonin unterdrückt. Falsch war die Behauptung der medizinischen Gutachter, das Auge könne nicht zwischen unterschiedlichen Spektren unterscheiden. Heute gibt es sogar eine international genormte Berechnungsweise der fraglichen Wirkung, die mittlerweile melanopisch heißt, die im Wesentlichen auf dem Spektrum beruht. Diese habe ich mehrfach kommentiert (z.B. hier und dort).

.

Ein internationales Gremium aus Chronobiologen hat dementsprechend postuliert, dass in den Abendstunden nur wenig Licht herrschen darf, und in der Nacht praktisch keines (mehr hier). Diese wunderbare Lösung würde aber nur funktionieren, wenn man nachts bei der Arbeit kein Licht bräuchte. Oder man beleuchtet die Arbeitsstätten mit einem Licht, das die Entstehung von Melatonin nicht stört. Die Computer und die Handys muss man zudem ohne Bildschirm betreiben.

Diese brillante Idee sollte ein Forschungsprojekt umsetzen, an dem namhafte Unternehmen der Lichtindustrie nebst einem Leibnitz Institut für Plasmaforschung beteiligt waren. Der Name war Programm: PLACAR - Plasma LAmpen für CirCAdiane Rhythmen. Das Projekt wurde durch das BMBF gefördert (BMBF FKZ: 13N8968).

Mir gefiel die Idee sehr gut und ich versuchte über Jahre Informationen dazu zu finden. Obwohl ich viele Beteiligte persönlich kenne, blieben die Versuche, Infos zu bekommen, fruchtlos. Die gesamte Geschichte des Projekts und meiner Recherchen habe ich unter „PLACAR – Die letzte Plasmalampe“ zusammen gefasst (hier).

Kurz und bündig gesagt – PLACAR ist nahezu spurlos verschwunden, ebenso wie die Firma, die sie bauen sollte. Diese gibt es nicht mehr. Leider gilt die Aussage nicht für das Problem: Licht zur falschen Zeit steht immer noch im Verdacht, die Krebsentstehung zu begünstigen.

.

Die internationale Vereinigung der lichttechnischen Gesellschaften CIE hatte diesbezüglich im Jahre 2015 mit einem Memorandum die Parole ausgegeben: "Richtiges Licht zum richtigen Zeitpunkt" (hier). Diese hat sie im Jahre 2019 fast gleichlautend wiederholt (hier). Die letzte Ausgabe des Memorandum vom Jahre 2024 klang allerdings sehr kleinlaut (hier).

Nunmehr findet die CIE fast nur Fragen statt Antworten. So z.B.

„Die Empfehlung für den Abend, drei Stunden lang nicht mehr als 10 lx melanopisches EDI am Auge zu haben, lässt sich möglicherweise nur schwer mit den individuellen Anforderungen an die Sichtbarkeit bei der Arbeit vereinbaren, insbesondere bei Personen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten. (zu EDI und M-EDI hier)

In Klartext: Seit 10 Jahren proklamiert das höchste Gremium der Welt für Licht und Beleuchtung das Ziel, tagsüber und nachts andere Beleuchtungsverhältnisse herzustellen, weil ansonsten die Gesundheit des arbeitenden Menschen in Gefahr wäre. Was macht sie daraus? Sie erstellt eine global geltende Beleuchtungsnorm “ISO/CIE 8995-1:2025-01 - Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Innenräumen”, als hätte sie noch nie etwas von "Richtiges Licht zum richtigen Zeitpunkt" gehört. Es bleibt allerdings nicht beim Alten. Denn die für die Arbeitsplätze empfohlenen Lichtwerte werden u.U. um das Doppelte erhöht. (mehr dazu hier "Nicht nur unnütz – Gefährlich obendrein"). Über den Sinn von globalen Normen zur Beleuchtung hatte ich meine Meinung hier dargestellt.

Wenn etwas gefährlich sein soll, muss man davon mehr einsetzen?

Die Sache ist allerdings noch schlimmer. Denn die besagten Wirkungen werden in ISO/CIE 8995-1 behandelt – eine halbe Seite (aus 113) im informativen Anhang. Das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt …, der nie kommen wird? (mehr hier)

Licht und Ergonomie

15.07.2025

-

Manche Dinge finden sich nicht zueinander, obwohl man sie fast immer im gleichen Kontext vermuten darf. Überraschenderweise gilt dies für Beleuchtung und Architektur, allerdings erst seit etwa 1925. Da half nicht einmal, dass der Staat im Dritten Reich Lichttechniker und Architekten zur Zusammenarbeit zwingen wollte. Er hatte nämlich vor, die Leistung des deutschen Arbeiters mit Hilfe der Beleuchtung zu steigern (s. hier). Dazu gründete der Staat eine Behörde, die auf den seltenen Namen “Schönheit der Arbeit” hörte. Deren Chef, der später Kriegsminister werden würde, Albert Speer, wusste als Architekt von der Bedeutung des Lichts. Er ließ sogar einen Spielfilm dazu drehen, das einfach “Licht” hieß. Mehr zu dem Thema hier)

Jahrzehnte später, Speer war schon 10 Jahre tot, saß ich zufällig mit einem Architekturprofessor und dem Geschäftsführer des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) an einem Kindergeburtstag und erzählte ihnen, dass die Normen für Lichttechnik und für das Bauwesen unkoordiniert miteinander entstünden. Beide Herren erschraken und wollten dagegen sprechen, taten es aber lieber nicht. Dem war so.

-

Dass es dem so war, hatte ich beim Studium im Fachbereichs Umwelttechnik der TU Berlin gelernt. Zur Zeit seiner Gründung gehörten Lichttechnik und Akustik, die ich studierte, neben den Instituten für Architektur dazu. Uns war es damals nicht gelungen, unsere Vorlesungen und Laborübungen Architekturstudenten schmackhaft zu machen. Deswegen war ich später zu Arbeitswissenschaft und Ergonomie migriert, weil mein Doktorvater glaubte, dort bessere Forschungsbedingungen zu Wirkungen des Licht auf die Arbeit vorzufinden. Klarer Fall von Denkste!

So freute ich mich 1981 wahnsinnig über das Buch Human Factors in Lighting von Peter Boyce. Human Factors ist das amerikanische Synonym für Ergonomie. Nach langer Suche fand ich in dem Buch aber nichts zur Ergonomie. Auch die dritte Ausgabe des Buches (2014) ließ Ergonomie missen. Unter dem Akronym IEA (eigentlich International Ergonomics Association) führt Boyce International Energy Agency an.

-

Insbesondere bezüglich Tageslicht glänzten alle besagten “Wissenschaften” durch Nichtwissen. So hatte das Standardwerk IESNA LIGHTING HANDBOOK (2006) der US-amerikanischen Lighting Engineering Society für Tageslicht und Human Factors gerade mal eine halbe Seite (von 1002) übrig.

Ich habe versucht, die Lücke zu füllen, angefangen bei den Begriffen (hier). Im Rahmen eines Projektes Tageslicht (Tageslicht nutzen – Bedeutung von Dachlichtöffnungen für Ergonomie, Architektur und Technik), bei dem ein hervorragender Architekt und ein Institut für Bauwesen beteiligt waren, habe ich mit meiner Frau zusammen die Ergonomie des Lichts behandelt, dessen Bericht hier zum Download steht. Die beiden anderen Teilberichte sind in dem Buch enthalten (hier )

Irgendwie verwunderlich, dass man im Jahre 2025 diese Aspekte in Erinnerung rufen muss, wo doch die fundamentale Arbeit zu Tageslicht und Arbeitswelt schon Ende der 1960er-Jahre geschrieben worden war. Damals war ich noch Zuschauer. Die Arbeit war das Werk von Ellen Collingro und Georg Roessler, der Ideengeber und Betreuer Prof. Jürgen Krochmann. Das Ergebnis steht kurz und bündig seit 1975 in der Arbeitsstättenverordnung: Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben. Die Langfassung in ihrer letzten Form (Technische Regeln für Arbeitsstätten - Beleuchtung und Sichtverbindung - ASR A3.4, Ausgabe Mai 2023) ist hier abrufbar.

Ende der Träume vom gesunden Licht der elektrischen Sonne

01.02.2025

.

Ich hatte es noch für unsinnig gehalten, was ein berühmter Professor, immerhin der Leiter der LCR /Lighting Research Center) in New York, von mir verlangte. Ich wollte seinen Artikel "Mehr als Sehen" in Cyberlux veröffentlichen (mehr hier und dort). Er hatte nichts dagegen, aber verlangte, ich müsse den Artikel mit einem Verfallsdatum versehen.

Artikel schreibt man manchmal für den Tag, und dann hat er am nächsten Tag schon ausgedient. Fast immer findet man so etwas in Tageszeitungen. Manche Artikel sollen hingegen so lange halten, bis man Neues erfindet. So etwas gehört in der Technik zum Geschäft. Niemand erwartet, dass eine als wunderbar beschriebene Maschine, auch so bleibt. Darüberhinaus gibt es Artikel, die für die Ewigkeit geschrieben sind- Wissenschaftliche Artikel gehören dazu. So ein Artikel bekommt ein DOI, eine Kennung, die ein Unikat ist. Keine zwei Artikel teilen eine Kennung. Und wenn derselbe Autor dieselbe Idee 100 Mal wiederholt veröffentlichen will, gibt es 100 DOI. Aber die gibt es i.d.R. nicht, denn eine Erkenntnis darf nur einmal veröffentlicht werden. Was wollte der Professor eigentlich von mir?

.

Jahre später habe ich begriffen. Er war sich der Sache nicht sicher. Als ich die Literatur fünf Jahre später absuchte, fand ich unter derselben Überschrift einen anderen Inhalt. Allerdings war der Tenor geblieben: Es braucht eine neue Lichttechnik, weil man eine neue Wirkung des Lichts entdeckt hatte, die Beeinflussung circadianer Rhythmen des menschlichen Körpers. Man müsse selbst die Messtechnik für das Licht neu erfinden. Denn man könne ja die Wirkung auf die Gesundheit doch nicht in Lux messen.

Dumm nur, dass ein Vierteljahrhundert danach das Licht immer noch in Lux gemessen wird, aber halt auch in melanopischen. Dadurch ist die frühere Größe Lux aber nicht obsolet geworden, weil die meisten Menschen das künstliche Licht doch zum Sehen brauchen. Und das vermutlich seit der Eiszeit. Die älteste Öllampe ist etwa 17.000 Jahre alt. Die neue Lichttechnik muss also zweierlei Wirkungen des Lichts auf einen Nenner bringen, das Sehen und die Gesundheit.

Solange die Sache nur diskutiert wurde, ohne sie bei der Beleuchtungsplanung zu berücksichtigen, hörten sich die Probleme theoretisch an. Und das allergrößte davon wurde in wissenschaftlichenh Zirkeln nie diskutiert: das menscliche Verhalten. Dieses war in der Eiszeit bestimmt durch den Gang derJahres- und Tageszeiten bestimmt gewesen. Seit wann dem nicht mehr so ist, kann man etwa ahnen. Lassen wir es mit der Erfindung der Glühlampe beginnen. Sie machte die Nacht zum Tage. Allerdings nicht so perfekt. Aber spätestens die Leuchtstofflampe hat den 24/7 Arbeitstag möglich gemacht. Das ist etwa 75 Jahre her.

.

An einem verhängnisvollen Tag des Jahres 2021 haben sich die führenden Köpfe der Forschung der sog. "nichtvisuellen Wirkungen" beschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen. Sie gaben an, wie viel Licht ein Mensch um welche Uhrzeit braucht (hier). Und welche Qualität (dort). Die Qualität wird in M-EDI angegeben, Melanopic Equivalent Daylight Illuminance. Sagen wir der Einfachheit halber, melanopische Lux mLux.

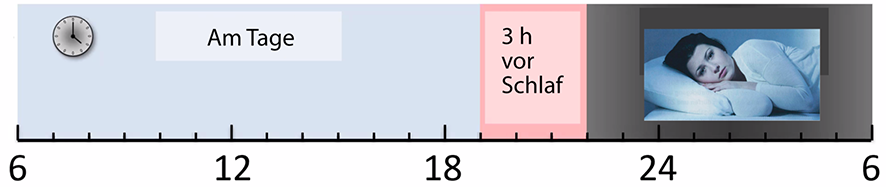

Das hört sich erst einmal gut an. In Innenräumen soll es am Tage 250 melanopische Lux geben, also zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr. Danach kommt die Vorbereitung auf den Schlaf. Da darf es nicht mehr als 10 mLux geben. Ab 22:00 Uhr ist Licht taboo. Es darf nicht mit mehr als 1 mLux leuchten.

Was machen wir mit den Leuten, deren Schicht um 22:00 beginnt? Was müssen Leute tun, die nachts ihren Computer benutzen? Denn ein Bildschirm macht den Forschern nach 70 M-EDI, also 70 x zu viel für die Nacht.

.

Ist das alles irgendwie gesichert? Wer zu viele dumme Fragen stellt, steht dem Fortschritt der Wissenschaft im Wege. Diese Rolle hat nunmehr die CIE übernommen, die Weltorganisation der Lichttechnischen Gesellschaften. Sie hatte im Jahre 2015 proklamiert: "Richtiges Licht zum richtigen Zeitpunkt", gefolgt vom Versprechen baldiger Aktionen, damit die elektrische Sonne zur richtigen Zeit glänzt. Die Deklaration wurde 2019 und 2024 wiederholt (hier).

Nunmehr findet die CIE fast nur Fragen statt Antworten. So z.B.

„Die Empfehlung für den Abend, drei Stunden lang nicht mehr als 10 lx melanopisches EDI am Auge zu haben, lässt sich möglicherweise nur schwer mit den individuellen Anforderungen an die Sichtbarkeit bei der Arbeit vereinbaren, insbesondere bei Personen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten.

Ich denke, nicht nur die Sehbehinderten hätten Probleme damit. Zudem kommt nach den drei Stunden die Nacht mit 1 lx M-EDI.

Die einzige Antwort, die ich in der Deklaration der CIE von 2024 finde, könnte verheerender nicht sein. Sie erklärt: "Ein hoher melanopischer EDI (eine sehr hohe Lichtexposition) während des Tages ist förderlich für die Wachsamkeit, den zirkadianen Rhythmus und einen guten Nachtschlaf". Und die Konsequenz? "Die CIE erkennt an, dass der Aufenthalt im Freien während des Tages mit einer besseren Gesundheit und einem höheren Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird und dass die Exposition gegenüber Tageslicht eine wichtige kausale Komponente für diese Effekte darstellt."

So kamen wir genau 100 Jahre nach der Geburt der elektrischen Sonne (hier), die die Natur mit Lampen in Wohnungen und Büros ersetzen wollte, wieder zurück zur Natur. Schönen Dank an den Weltverband der lichttechnischen Gesellschaften.

.

Das richtige circadiane Licht für sich herstellen

30.09.2024

-

In der letzten Woche habe ich dargestellt, dass alle Hoffnung auf das "Richtige Licht zur rechten Zeit" wohl verloren ist. Jedenfalls wenn man darauf wartet, dass einem die lichttechnischen Normen oder die Gurus der Chronobiologie helfen. Doch ist es nicht angebracht, die Flinte ins Korn zu werfen. Man kann immer noch sich selbst helfen, wenn man weiß, wie man die Erkentnisse der Chronobiologie anwendet. Und das ist so kompliziert nicht.

Warum können aber die Lichttechniker nicht helfen? Das ist eine lange Geschichte, die genau 100 Jahre alt ist. Man hat im Jahre 2024 die sog. V(λ)-Kurve aufgestellt und behauptet seitdem, dass Licht nur das ist, was diese Kurve umfasst. Alle physiologischen Wirkungen der Strahlung sind damit ausgeklammert, die nicht in den Bereich der Kurve passen. Das ist eindeutig fehlerhaft. Die Normer müssen von diesem Ross runter. Können aber wohl nicht. Man muss sich aber nicht an deren Probleme halten.

Es gibt zudem ein Problem, das Normer nie lösen können, aber der Einzelne bzw. der einzelne Arbeitgeber. Das ist das Gedächtnis des Körpers für die vergangenen Lichtexpositionen. So wirkt sich die Beleuchtung am Tage in der Nacht aus, und die Beleuchtung im Privatbereich in der Nacht am nächsten Tag bei der Arbeit. Der Arbeitgeber darf keine Vorschriften für deine Mitarbeitenden machen, wie sie denn ihre Wohnung beleuchten. Er will auch nicht die Beleuchtung in seinem Betrieb so gestalten, dass man sich später zu Hause anders fühlt. Denn die behaupteten Wirkungen haben viel mit der Physiologie des Menschen zu tun, und kollektive Massnahmen, die sich darauf auswirken können, sind Tabu! Aber niemand verbietet es, vorhandenes Wissen sinnvoll anzuwenden.

Ich habe in einem ergonomischen Standard bestimmte Wirkungen des Lichts herausgearbeitet, über die es keine Diskussion gibt. Warum nicht diese umsetzen, so gut es geht? Das ist nur durch einen Trick gelungen, denn bestimmte Standards dürfen keine Empfehlungen enthalten. Aber man kann Dinge erklären, die empfehlenswert sind.

-

Circadiane Rhythmen werden durch den Hell-Dunkel-Wechsel des natürlichen Lichts gesteuert.

-

- Die Sonne suchen. Insbesondere am Vormittag entfaltet das natürliche Licht die größte die größte Wirkung auf die Körperrhythmen.

- Am Tage das Helle suchen, abends das Dunkle

Licht in den frühen Stunden des Tages entfaltet die größte circadiane Wirkung.

- Am frühen Vormittag die Räume möglichst hell halten.

- Pausen am Vormittag möglichst in nicht verglasten Bereichen des Hauses verbringen.

- Während des Tages die Stärke der Beleuchtung ändern (hell vormittags, dunkler nachmittags

Künstliches Licht in der Nacht kann eine Gesundheitsgefahr sein.-

- Licht am Abend und in der Nacht möglichst vermeiden. Wenn man Licht braucht, soll es möglichst nicht direkt die Augen treffen.

- Abends möglichst wärmeres Licht benutzen.

- Abends Lichtquellen mit möglichst geringer sichtbarer Helligkeit benutzen (abgeschattet oder gedimmt).

Nur natürkiches Licht enthält alle Teile der Strahlung, die viele biologische Wirkungen entfalten.

- Sich dem natürlichen Licht aussetzen, wenn immer es möglich ist.

- Pausen oder Arbeitsunterbrechungen in nicht verglasten Bereichen von Gebäuden verbringen.

Circadiane Wirkungen hängen vom Lichtspektrum ab.

- Je nach Tageszeit unterschiedliche Beleuchtungen benutzen (wahlweise circadiane Wirkungen verstärken bzw.vermeiden). Verstärken durch hellere Beleuchtung, höhere Lichtfarbe (kälteres Licht), Lichteinfall vorzugsweise von oben; vermeiden umgekehrt.

Licht von Bildschirmen entfaltet circadiane Wirkungen.

- Am Abend und in der Nacht mit möglichst geringer Helligkeit betreiben. (Nachtmodus bei Bildschirmen und Handys)

- Am Abend und in der Nacht mit niedrigerer Farbtemperatur betreiben (wärmeres Bild).

- Bei Bedarf Filter-Apps benutzen (z.B. flux)

- Bildschirme einsetzen, bei denen man circadiane Wirkungen gezielt ändern kann, ohne die Farben oder die Helligkeit stark zu ändern.

Circadiane Wirkungen hängen vom Lichtspektrum ab.

- Je nach Tageszeit unterschiedliche Beleuchtungen benutzen (wahlweise circadiane Wirkungen verstärken bzw.vermeiden). Verstärken durch hellere Beleuchtung, höhere Lichtfarbe (kälteres Licht), Lichteinfall vorzugsweise von oben; vermeiden umgekehrt.

Circadiane Wirkungen hängen vom Alter ab.

- Beleuchtung dem Alter anpassen (unterschiedlich nach Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere).

Das Lichtniveau während des Tages meist zu gering.

- Nähe zu Tageslicht suchen (z.B. Arbeitsplatz näher an Fenster rücken, Pausenbereiche mit Tageslicht versehen, Pausen bei Tageslicht verbringen)

- Bei künstlichem Licht die Richtung ändern (stärker horizontal strahlen)

Der Körper hat ein Gedächtnis für die Beleuchtung.

- Licht mit circadianer Wirkung je nach Bedarf begrenzen oder erhöhen.

- Tageslicht vormittags verstärkt benutzen, nachmittags begrenzen.

Die räumliche Verteilung der Lichtquellen spielt bei der circadianen Wirkung eine wichtige Rolle.

- Wenn tagsüber eine starke circadiane Wirkung erwünscht ist, größere Lichtquellen benutzen.

- Abends und in der Nacht räumlich kleinere Lichtquellen benutzen (z.B. Tischleuchten, Arbeitsplatzleuchten)

-

Die obigen Empfehlungen stammen aus ISO/TR 9241-610 "Ergonomics of human-system interaction - Part 610: Impact of light and lighting on users of interactive systems". Sie sind aus 85 Quellen extrahiert. Wer die Details wissen möchte, muss leider den Standard mit 35 Seiten durcharbeiten. Noch mehr Details gibt es in dem Buch "Genesis 2.0 - Die Schöpfung der elektrischen Sonne". Dort kann man die gesamte Historie von Licht und Gesundheit lesen und verstehen lernen, warum man sich so schwer tut mit dem Licht. Genesis 2.0 ist ein Kindle Buch zum Durcharbeiten, wenn man Lust hat.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025