Posts Tagged: Sehen

Irgendwie nicht schlüssig erklärt: Wie melanopisch wirkt denn Licht?

Den obigen Text habe ich aus dem Lichtlexikon kopiert. Es könnte sein, dass er bald verschwindet. Ich verstehe nicht ganz, was dieser Text da bedeutet: "Visuelle und die in der DIN SPEC 5031-100 beschriebenen melanopischen Lichtwirkungen beruhen zwar beide auf Lichtreizen; die melanopischen Wirkungen werden in der o.g. DIN SPEC jedoch aufgrund unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeiten, unterschiedlicher Nervenpfade für die Weiterleitung der durch Licht ausgelösten Signale sowie grundsätzlich unterschiedlicher Wirkungen gesondert behandelt." Hat sich da was geändert? Vielleicht! Denn es heißt weiter: "Bekannt ist auch, dass die Fotorezeptoren im Auge, die für visuelle Wirkungen verantwortlich sind, ebenfalls zu nicht-visuellen Wirkungen beitragen." Das ist ziemlich neu. Etwa 3 Jahre alt.

Wenn Fotorezeptoren zu nicht-visuellen Wirkungen beitragen, sind die immer noch nicht-visuell? Langsam zum Mitschreiben: Nicht-visuelle Wirkungen heißen so, weil sie nichts mit visuellen zu tun haben. Wenn sie es doch haben, dann können sie nicht nicht-visuell bezeichnet werden. Visuell werden sie aber auch nicht bezeichnet. Also was? Quasi-nicht-visuell?

Ich kämpfe derzeit mit einer Ladung internationaler Experten, die aus der gesamten Masse an Informationen etwas ableiten wollen, was der Lichtindustrie dienen kann, aber zu lange Zeit von dieser nicht beachtet wurde. Es ist ja nicht so, dass erst im Jahre 2001 den Leuten wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das Licht nicht nur dem Sehen dient, besser gesagt, der Kamerafunktion des Auges. Diese besteht darin, dass das Auge ein Bild aus der Umwelt macht. So gut es kann. Was danach passiert, weiß man nicht so genau. Z.B. regt man sich sehr unterschiedlich über das Gesehene auf. Haben Sie schon mal rot gesehen? Visuell oder nicht-visuell? Eine wunderbare Landschaft erregt oder beruhigt einen. Wenn der gute Mensch nach einer Operation im Bett liegt, heilen seine Wunden viel schneller, wenn er in einen blühenden Garten guckt als wenn er eine Brandmauer betrachtet. Ist so etwas eine visuelle Wirkung oder eher unvisuell?

Egal, völlig uninteressant für Experten. Denn mit einer schönen Aussicht Leute zu heilen, bringt nichts ein. Nicht mal dem Krankenhaus. Denn die Patienten können nach der halben Zeit geheilt sein und halb so viele Schmerzpillen schlucken. Also weniger Umsatz. Was ist aber mit psychologischen Farbwirkungen? Menschen aus Wüstengegenden denken an etwas Anderes, wenn sie gelb sehen als Leute, die in blühenden Landschaften aufgewachsen sind. Ist die Wirkung nu visuell oder …? Die ist halt nicht melanopisch.

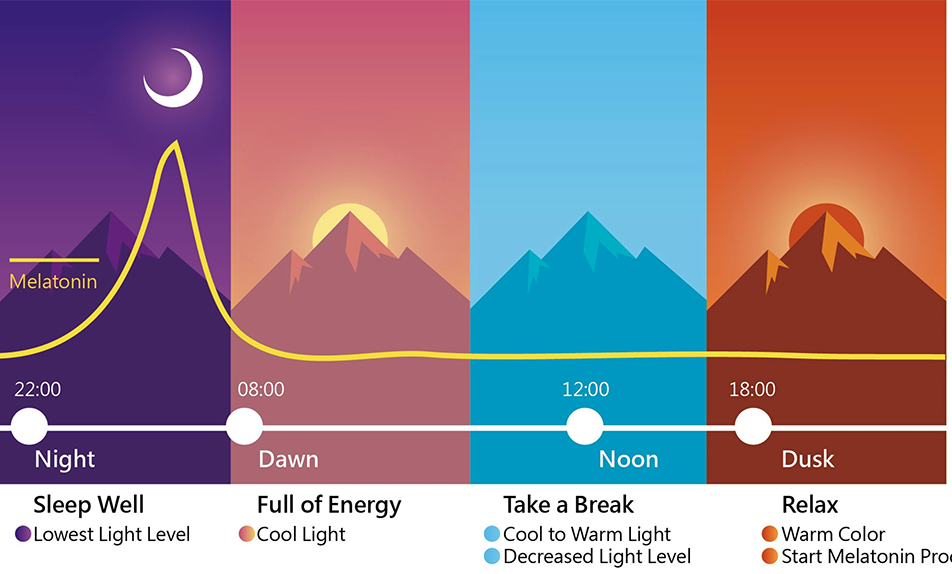

Ist melanopisch gleich nicht-visuell oder umgekehrt? Mir ist das seit Langem klar. Dazu haben mir die internationalen Experten jedoch geschrieben, in der Lichtforschung sei das Melanopische interessant. Alles andere wäre zwar auch wichtig, aber man kann sich ja nicht verzetteln. Also, es gibt Lichtwirkungen, die garantiert nicht photopisch sind. Aber muss man gleich alle angehen? Lassen wir doch sich die Photobiologen damit herumschlagen. Gut, jeder kann nach eigener Fasson selig werden. Aber warum ist denn das Melanopische so wichtig? Weil es die Körperrhythmen steuert, sagen die Experten. Kann sein.

Welche Rhythmen nennt denn der menschliche Körper sein eigen? Ich kenne ultradiane, circadiane, circannuale Rhythmen. Wie werden die durch Licht gesteuert? Ultradian ist sehr kurzfristig, 30 Minuten bis 4 Stunden. Das ist nicht so interessant für Lichtexperten. Was ist mit circannualen Rhythmen? Zu sehr langfristig. Zu viel Arbeit. Bleiben wir doch bei circadianen. Das ist äußerst wichtig. Warum? Etwa weil es melanopisch ist?

Wenn sich die Herrschaften auf ihr Metier beschränken täten, wäre ich noch gnädig. Sie haben aber meinem internationalen Normenausschuss offiziell geschrieben, er darf sich keine Meinung aufgrund der medizinischen Literatur bilden. Die Abstimmung über einen anstehenden Bericht müsse sofort gestoppt werden. Das wurde sogar offiziell beantragt. Eine führende Expertin aus Kanada schrieb sogar: "Ensure that the document does not encroach on the work of others". Auf Deutsch, misch dich nicht in anderer Leute Angelegenheiten ein. Nette Vorstellung - man sucht aus Forschungsergebnissen von Medizinern und Biologen etwas aus, was nutzbringend verwertet werden könnte, und verbietet allen anderen, dasselbe für ihr Fach zu tun. Vor allem müssen sie das Thema akzeptieren, das sich die Lichttechniker vorgenommen haben. Aber dann nichts tun. Auf keinen Fall!

Warum sollen aber andere einem nicht in die Karten gucken? Der unwissenschaftliche Name für die Ursache nennt sich science faction. Er setzt sich zusammen aus science wie Wissenschaft und faction, also Fakten verwursteln. Dazu nimmt man eine oder mehrere unumstößliche Fakten. Z.B. dass es heller wird, je mehr Licht in einem Raum ist. Oder dass ein Versuch ergeben hätte, dass Sekretärinnen in hellen Büros besser tippen als in der Dunkelheit. Diese Fakten müssen keineswegs konstruiert oder erfunden sein. Man kann sie zudem nicht widerlegen.

Danach nimmt man diese Fakten und mischt sie mit Plausiblem. So ist z.B. die berühmteste Kurve entstanden, die die Beziehung von Beleuchtungsstärke und Leistung "nachweist". Jetzt kommen die wahren Künstler der empirischen Forschung zum Einsatz. Der häufigste von ihnen ist der "P-Hacker". P-hacking ist, was die meisten Forscher betreiben. Sie wollen signifikante Ergebnisse vorweisen. "P" steht für den p-Wert für die statistische Signifikanz. Man führt eine Reihe von Versuchen durch und sucht sich die passenden Ergebnisse aus. So kann man z.B. nachweisen, dass zwischen dem Käseverzehr und Strangulieren durch Bettlaken eine signifikante Beziehung existiert. Wer so etwas für absurd hält, muss in ein neues Dokument gucken, das eine große Zahl von Experten der Arbeitsmedizin als Leitlinie für Nacht und Schichtarbeit herausgearbeitet hat (hier). Dort steht z.B. zu lesen: "Eine Querschnittstudie (n=430) von Violanti et al. (2012) kommt zu dem Ergebnis (99), dass das Verletzungsrisiko bei Polizisten und Polizistinnen in der Nachtschicht 1,7-mal höher ist als die Verletzungsgefahr in der Tagschicht (IRR 1,72; 95%KI 1,26–2,36, p>0,001) …" Ob die Polizist:innen nachts die Brötchen anders schmieren als tagsüber? Die Methode heißt übrigens auch Signifikanzwahn. Und p>0,001 der Gipfel der Signifikanz. Eine unschlagbare Irrtumswahrscheinlichkeit unter 1 Promille!

Danach folgt HARKing. Das ist die Formulierung von Hypothesen nachdem man die Ergebnisse kennt. Eine wunderbare Story dazu und zu melanopischen Wirkungen führen wir seit 2009, als in Hamburg Vorschulkinder durch Blaulicht plötzlich intelligenter oder ruhiger wurden, je nach Wunsch und immer auf Knopfdruck (hier und da und dort). Die Ergebnisse haben es mittlerweile nicht nur in die wissenschaftliche Literatur geschafft, sondern auch in populär-wissenschaftliche Fernsehsendungen (hier).

Die Meister des HARKing sind aber solche, die sich in SHARKing auskennen. Das ist das Entfernen einer Hypothese, nachdem man weiß, dass kein positives Ergebnis (also nach p-hacking) herausgekommen ist. Die Hypothese verschwindet ganz leise. Und niemand merkt es, weil niemand ihr nachweint. Es soll sogar ein komplettes Projekt so verschwunden sein. Es hieß Placar und sollte dazu dienen, Lampen zu entwickeln, die die melanopische Wirkung unterstützen täten. Das Projekt wurde von den Größten der Branche initiiert, vom Forschungsminister finanziert und ist… unauffindbar! Da die Geschichte dieses Projekts wirklich einmalig ist, habe ich ihr einen eigenen Beitrag gewidmet (hier).

Last not least, die Krönung des Ganzen: Man ignoriert alles, was einem nicht passt und lädt zu Kongressen u.ä. nur solche Leute ein, die Passendes ermittelt haben wollen. Sie müssen nicht einmal lügen. Alle lichttechnischen Kongresse, die ich besucht hatte, waren in etwa so zusammengestellt worden. Bei Kongressen, deren Entstehungshintergrund ich nicht kenne aber abschätzen kann, war das ebenso. Auch viele "Fachzeitschriften" stellen ihre Beiträge nicht viel anders zusammen.

Hinsichtlich "melanopischer" Wirkungen des Lichts kommen all die oben angeführten Artefakte zusammen. Man schneidet aus einer großen Gesamtheit (biologische Wirkungen der Strahlung) ein Stück heraus (nur Licht, was anderes ist uninteressant). Aus den biologischen Wirkungen des Lichts schneidet man die nicht-visuellen heraus und bezeichnet sie als interessant. Aus den nicht-visuellen Wirkungen schneidet man die circadianen heraus (melanopische Wirkungen). Diese erklärt man zu wichtigsten biologischen Rhythmen, ohne weitere je untersucht zu haben. Danach folgt je nach Wunsch P-Hacking, HARKing und SHARKing. Wenn das alles nicht reicht, kommt die elegante Auswahl von passenden Beiträgen. Anschließend veröffentlicht man das Ganze stolz als Stand der Wissenschaft.

All dies wird nie an das "Werk" des großen Meisters Cyril Burt reichen, der aufgrund seiner Forschung sogar geadelt wurde, also Sir Cyril. Er hatte nachgewiesen, dass Doofe nur doofe Kinder hervorbrächten. Sir Cyril war einsame Spitze der Vererbungsforschung und hatte den Nachweis erbracht, was für alle Rassisten eine Selbstverständlichkeit ist. Kernstück des Burt-Erbes war eine Untersuchung aus dem Jahre 1961 über »IQ-Differenzen in verschiedenen sozialen Schichten«. Als er 1971 plötzlich verstarb, entdeckte man in seinem Nachlass, dass die meisten Ergebnisse erfunden waren. Die Zwillinge, deren Schicksale er erforscht hatte, hatten selten existiert. Und Artikel, die seine Ergebnisse bestätigten, hatte der große Meister selbst unter Pseudonymen geschrieben. (mehr z.B. hier) Immerhin begründete Burt die pädagogische Psychologie in Großbritannien. Seine Forschungen und Überzeugungen flossen in die Schulstruktur Englands ein (Zuweisung zu Sonderschulen, Eleven-Plus testing program).

Nachtrag: Eins habe ich vergessen. Die circadianen Rhythmen des Menschen werden nach der Weisheit derer Entdecker, z.B. Aschoff, nicht nur durch Licht und sonstige physikalische Ereignisse (z.B. Wärme) gesteuert, sondern auch durch sog. soziale Zeitgeber. Deren Wirkung bleibt auch nicht auf die circadiane Steuerung beschränkt, sondern soziale Zeitgeber wirken sich u.a. durch Feiertage wie Weihnachten oder Ostern auch auf Jahresrhythmen aus. Aber ich muss mich klein machen. Sonst kommt da einer und sagt "Stör mich nicht mit Informationen und Fakten. Ich muss Entscheidungen treffen. Ist melanopisch Nu wichtig oder nicht? Keine Ahnung. Aber so werden wir das bestimmt nie erfahren. So nicht!

Horizontal, vertikal, ..eißegal!

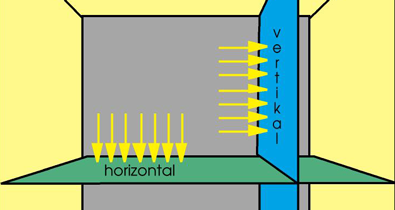

Grundgröße oder Irreführung? Diese Überschrift trug ein Artikel zur Beleuchtungsstärke (hier). Dessen Inhalt will ich hier nicht wiederholen, obwohl es angesichts der Irrtümer – auch unter Experten – angeraten wäre. Heute geht es um eine besondere Beleuchtungsstärke, um die Vertikalbeleuchtungsstärke. (Vorsicht: Es ist nicht die vertikale Beleuchtungsstärke, wie mancher Autor so von sich gibt. Vertikal ist nur die Ebene, in der man sie misst. Das Licht fliegt horizontal. Auch wenn sogar der Arbeitsminister anders schreibt.) Jetzt darf das Licht nicht mehr horizontal fliegen, sondern vertikal.

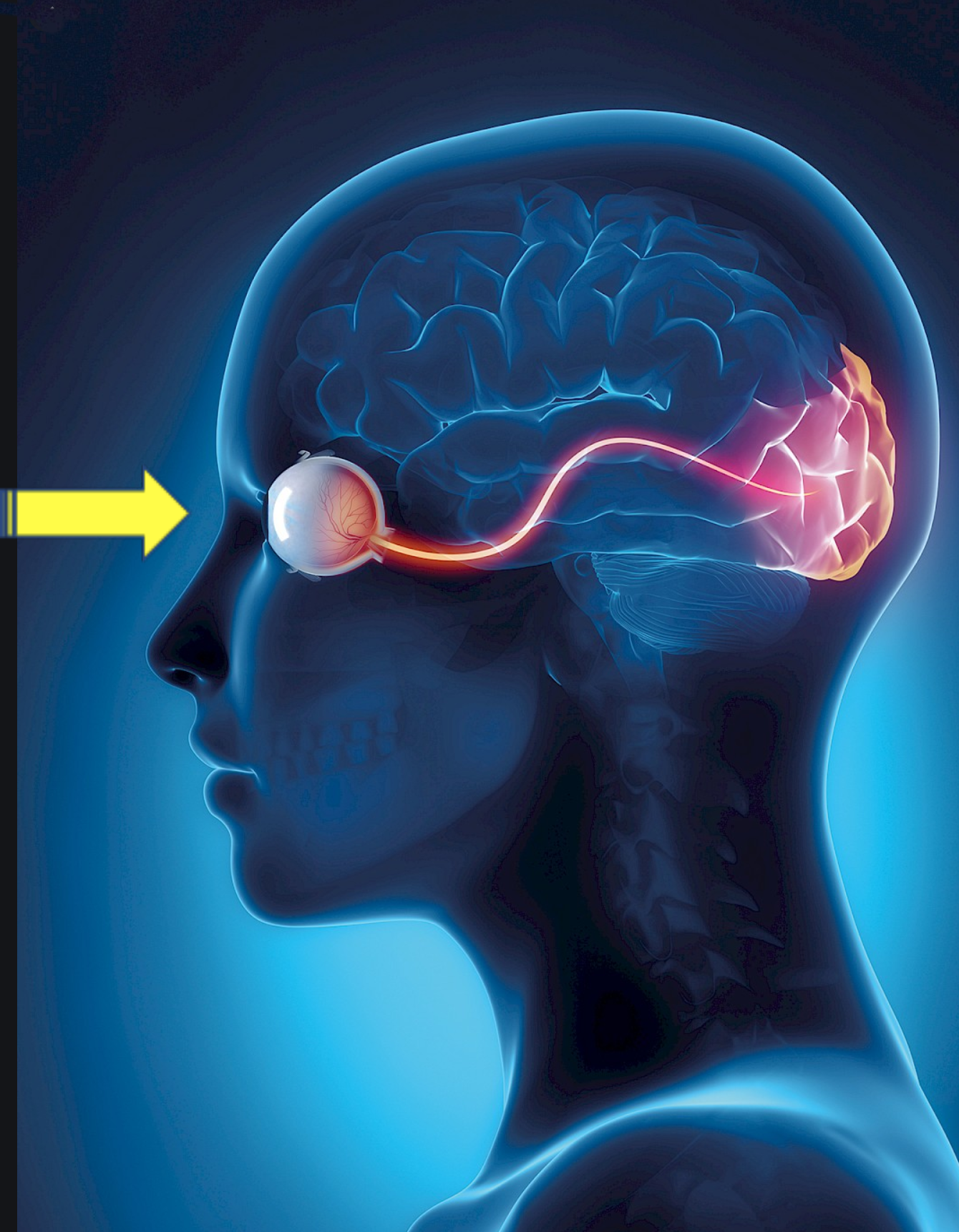

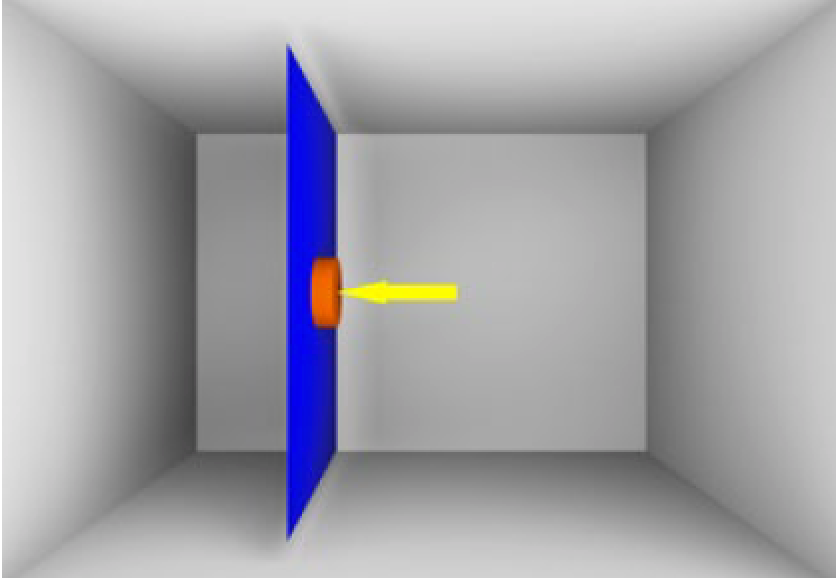

Die Grundgröße, die man in der Lichttechnik benutzt, ist die Lichtstärke. Diese ist ein Vektor, d.h. sie hat einen Betrag und eine Richtung. Dort wo die Lichtstärke auftrifft, entsteht die Beleuchtungsstärke. Dummerweise – oder wie beabsichtigt – hat die Beleuchtungsstärke keine Richtung. Just das irritiert alle. So auch die führenden Chronobiologen der Welt. Die haben nämlich jüngst die Vertikalbeleuchtungsstärke zu ihrer heilbringenden Größe des Lichteinfalls gemacht. Nicht zufällig. Auch nicht fälschlicherweise. Die sog. „melanopische“ Wirkung entsteht nunmal durch das Licht, das ins Auge eindringt.

Die übliche Beleuchtung von oben nach unten, richtet da keinen Nutzen an. Die nennt sich Horizontalbeleuchtungsstärke und wird eben in einer horizontal gedachten Ebene gemessen. Davon gibt es nur eine im Raum, weil unsere Räume Quader sind – Decke horizontal, Boden horizontal, Arbeitsebene auch horizontal. Das Licht fliegt am Auge vorbei. Und fällt zum größten Teil auf den Fußboden. Und richtet dort nichts an. Denn Fußböden sind relativ dunkel und meist einfarbig.

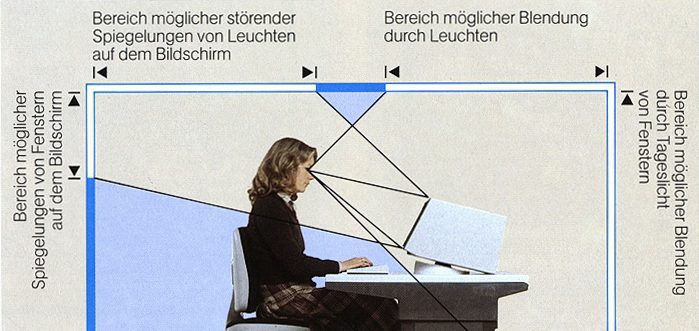

Will man in einem Raum eine Vertikalbeleuchtungsstärke erzeugen, muss man Leuchten an der (Gegen)Wand in Augenhöhe anbringen. So wie bei Autos, deren Scheinwerfer den Gegenverkehr anstrahlen. Man kann naturgemäß auch Fenster an der Gegenwand anbringen, auf die einer guckt. Das ist aber auf Dauer nicht viel angenehmer als in Autoscheinwerfer zu gucken. Deswegen sollen bzw. dürfen Menschen nicht mit dem Gesicht zum Fenster sitzen, auch wenn sie das Tageslicht anhimmeln.

Da das Anbringen der Beleuchtung an der Wand wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, hängen praktisch bei allen Gebäuden mit Arbeitsplätzen die Leuchten an der Decke. Da das Licht aber seit dem Big Bang geradeaus fliegt, kann man so keine Vertikalbeleuchtungsstärke erzeugen. Die wird berechnet wie in der Physik im Kräftediagramm.

Ob die so berechnete Größe ein Maß für irgendwas ist, sei dahingestellt. Denn Beleuchtungsstärken werden mit dem Cosinus des Einfallswinkels berechnet. Ob sich das Auge an den Cosinus hält, weiß man nicht so genau. Das ist aber nicht das wichtigere Problem. Dieses besteht darin, dass zwar eine Beleuchtungsstärke keine Richtung hat, aber in einer Richtung gemessen wird. Wirklich dumm. Denn die ASR A3.4 schreibt vor „Die mittlere vertikale Beleuchtungsstärke muss der Seh- und Arbeitsaufgabe angemessen sein.“ Und ASR sind nicht irgendwelche Papierchen, sondern „Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.“ Sagt der Arbeitsminister.

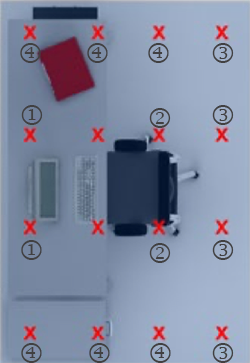

Was tun? Misst man Nu die Vertikalbeleuchtungsstärke an einer Stelle in allen Richtungen und mittelt sie dann? Oder misst man die Werte immer in einer Richtung an verschiedenen Stellen und nimmt den Mittelwert davon? Wer Zeit hat, kann an allen Stellen des Raums und in allen Richtungen messen. Irgendwie muss man danach noch Zeit finden, alles zu mitteln. Das nennt man klare Vorschriften.

Wir sind aber lange noch nicht am Ende. Denn was wir da gemittelt haben, hat mit der Vertikalbeleuchtungsstärke, die die Chronobiologen uns verschrieben haben, nichts zu tun, auch wenn der Name gleich ist. Deren Vertikalbeleuchtungsstärke läuft der der Vorschrift entgegen. Denn seit etwa 17.000 Jahren – so alt ist die älteste gefundene Öllampe – erzeugt man Beleuchtungsstärke, um Dinge zu sehen. Das was die Chronobiologie verschreibt, ist was ins Auge geht. Man muss alles nur umgekehrt sehen. Also gehen die Lichtstrahlen seit 17.000 Jahren von einer Lampe aus, treffen z.B. eine Blume und wir sehen die Blume. Jetzt ist das nicht mehr so wichtig. Man hält die Lampe auf das Auge zu und wird gesund.

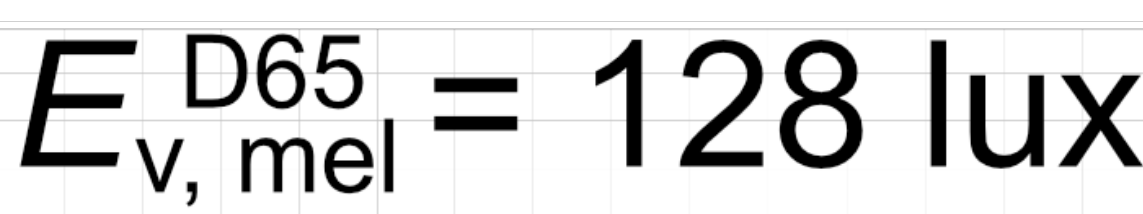

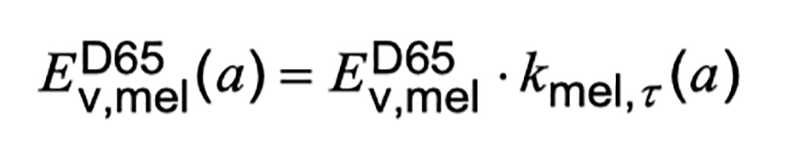

Damit man nicht durcheinander kommt, heißt die eine Beleuchtungsstärke Ev wie vertikal, während die andere so geschrieben wird, wie niemand es nachmachen kann, z.B. so: Die Vertikalbeleuchtungsstärke von 128 lx berechnet für den CIE Illuminanten D65, melanopisch und auf einen 32-jährigen Mann bezogen. Wenn der gute Mann 65 wäre, würde hier eine viel kleinere Zahl stehen. Für Jüngere (unter 25) gibt es leider keine melanopische Lux. Man kann sie nicht berechnen. Kindern bleibt die Erleuchtung ganz erspart. Rechts steht die Formel für die Berechnung.

Und wenn einer seinen Stuhl um 90º dreht, ist die gesamte biologische Wirkung der Beleuchtung womöglich futsch. Denn in der neuen Richtung gibt es wahrscheinlich eine andere oder gar keine Vertikalbeleuchtungsstärke. Wie gesagt, für Menschen unter 25 Jahren gibt es eh keine melanopische Vertikalbeleuchtungsstärke in keiner Himmelsrichtung. Dafür dürfen demnächst alle Menschen im Büro in der gleichen Richtung sitzen, damit sie die höchste Heilwirkung der Bürobeleuchtung abbekommen. (Bitte niemandem verraten, dass dies aus physikalischen Gründen Richtung Fenster ist. So darf aber niemand gemäß DIN 5034 sitzen. Die Norm muss ganz schön ungesund sein.)

Farbwiedergabe und Energieeffizienz

-

Wer sich wundert, dass seine Umgebung triste ausschaut, nachdem die auf "Energieeffizienz" getrimmt wurde, wird hier fündig. Solche Maßnahmen können heißen, dass Lampen durch LED ersetzt wurden oder die Fensterscheiben durch "bessere" ersetzt wurden. Der Gilb kann ihr bester Freund für die kommenden Jahre sein.

Die Ursache zu finden, ist ziemlich vertrackt, denn die Hersteller von Fassadenglas sprechen selten davon, dass sich die Farbwiedergabe ändert, wenn man ein bestimmtes Glas einsetzt. Zudem: selbst wenn man ein Glas einsetzt, das fast die gleichen Farbwiedergabeeigenschaften aufweist wie das Vorherige, kann trotzdem der Gilb zuschlagen. Das liegt an der Definition des Lichts und der Farbwiedergabe. Und sowohl beim Fenster (Tageslicht) als auch beim LED-Licht ist die Ursache etwas, was man bei Betrachtungen über "Licht" nie beachten muss: UV - also ultraviolette Strahlung. Sie ist nämlich kein Licht.

Konventionelle Lampen produzieren je nach Technik sehr wenig UV (Glühlampe) bis etwa 25% der Gesamtleistung (HMI-Lichtquellen). Dies ist i.d.R. nicht erwünscht. Während man bei Glühlampen keinerlei Gegenmaßnahmen treffen musste, weil die Intensität gering war (ist), musste man bereits bei der Halogenlampe Glasfilter vorsehen, weil manche Personen Probleme hatten. Die sogenannten Tageslichtscheinwerfer (HMI-Lichtquellen) werden immer mit einem Glasabschluss betrieben, wenn Menschen in der Nähe sind. Ist aber UV immer ein Problem?

Wer das denkt, wird sich bei der Betrachtung der Normlichtarten D55, D65, D75 wundern, dass diese immer UV einschließen. (mehr hier) Ein Versehen? Ganz sicher nicht. Wer das denkt, könnte dasselbe erleben wie die Ersteller von Stadionbeleuchtungen mit LED statt mit Hochdrucklampen. Mancher musste dann extra Strahler installieren, damit das Fernsehbild stimmt. UV dient nämlich sehr wohl dem Sehen, auch wenn die Definition von Licht es seit 1924 ausschließt. Die Definition berücksichtigt nämlich nur die direkte Reizung der Netzhaut und nicht die mittelbare Wirkung über "optische Aufheller".

Optische Aufheller sind älter als das künstliche, Pardon elektrische; Licht. Sie sind Nachkomme der Rosskastanie, die als Waschmittel eingesetzt wurde. Da sie etwa im 17. Jahrhundert nach Europa gelangte als Futter von osmanischen Pferden, dürfte der Gebrauch als "Weißmacher" einige Jahrhunderte alt sein. Optische Aufheller benötigen für ihre Wirkung Ultraviolettstrahlung. Besonders bei kräftiger Sonne und klarem, blauem Himmel im Freien oder unter geeigneter künstlicher Beleuchtung (mit entsprechendem UV-Anteil) wirkt das Weiß dann weißer. Ihre häufigste Verwendung finden sie in der Waschmittel-, Textil-, Faser-, Papier- und Kunststoffindustrie, um eine durch Bleichen nicht restlos beseitigte, auf Reststoffen beruhende Gelblichkeit der aufzuhellenden Stoffe zu kompensieren. Wände, Unterwäsche, "leuchtend weißes" Papier u.ä. verdanken ihre Erscheinung den Aufhellern. Und?

Fehlt in dem Licht UV, ist der Gilb nicht zu vermeiden. Den gab es übrigens unter Glühlampenbeleuchtung immer, weil das Licht gelblich war. Akzeptiert hat man ihn trotzdem, weil niemand eine hohe Farbwiedergabe erwartete. Umso überraschter sind Leute, wenn sie hören, dass das Glühlampenlicht einen Farbwiedergabeindex von 100 aufweisen soll. Es tut es tatsächlich. Aber nur, weil man es so definiert hat. Es gibt noch eine Lichtquelle mit dem höchsten Farbwiedergabeindex - Tageslicht -. Das ist aber auch eine Sache der Definition. Wenn man den gleichen Stoff vor und hinter einer Fensterscheibe betrachtet, ergeben sich zuweilen riesige Unterschiede. Tageslicht ist nämlich nicht Tageslicht. Und weiße Bettwäsche sieht im Schlafzimmer und auf der Wäscheleine sehr unterschiedlich aus.

Der Farbwiedergabeindex hat nur wenig mit der Vorstellung zu tun, dass "Farben" von einer Beleuchtung schön "natürlich" herausgeputzt werden. Man prüft das Licht einer Quelle anhand von 8 Prüfmustern, vermutlich theoretisch, weil die Originale verschwunden sind, ob diese wiedergegeben werden. Die Muster hören auf Namen wie Altrosa, Senfgelb, Gelbgrün, Asterviolett etc. Gesättigte Farben sind nicht darunter. Die Farben #9 bis #14 werden nicht geprüft. Nicht einmal die Hautfarbe. Das ist mir echt eine praktisch bedeutsame Prüfung. Wenn auch noch die Aufheller nicht aufgehellt werden, steht einer tristen Umgebung mit Farben wie Asterviolett und Altrosa nichts mehr im Wege.

Nehmen wir an, dass man das Licht in einem Raum, "Tageslicht", durch Verwendung eines modernen Glases "verbessert". Wie weit wird die Farbwiedergabe verändert? Nach Angaben von Fassadenglassherstellern kann Ra zwischen 97 (aber eben nicht 100) und 77 liegen. Dazu wird die Transmission zu 69% bis 29% gemindert. Was niemand schreibt, ist dass praktisch kein UV mehr durchkommt. Also ist der Gilb bereits drin, auch wenn alle Farben sonst durchkommen. Aber auch dies ist nicht gegeben. Auch das sichtbare Licht wird teilweise weggefiltert. Was hätten Sie denn gerne? Gilb oder Grünstich? Sie bekommen beides.

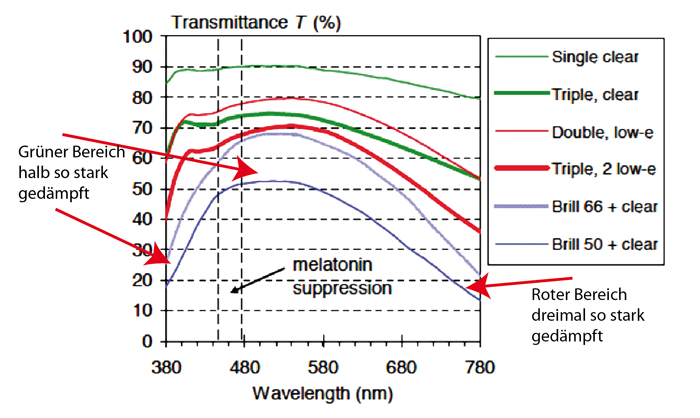

Die Kurven (aus Bülow-Hübe, Diss. Uni Lund) zeigen, dass nur ein einscheibiges Fensterglas das Licht etwa neutral durchlässt und nur etwa 10% schwächt (ganz oben). Am blauen Ende wird das Tageslicht stark gegenüber dem grünen Bereich abgeschwächt. Je stärker die "Energieeffizienz", desto grüner das Licht. Auch der Bereich, in dem Licht "biologisch-wirksam" ist, findet eine Abschwächung statt.

Was was mit LED? Bei den LED kann, aber muss nicht, ein geringer Farbwiedergabeindex vorliegen. Das wesentliche Problem ist das Fehlen von UV. Auch das muss nicht sein. Es gibt sogar UV-LEDs, und das schon seit 1992. Für Beleuchtungsszwecke wird aber kaum jemand freiwillig ein Spektrum mit UV erzeugen wollen. Die Hersteller von konventionellen Lampen haben das ja auch nicht freiwillig gemacht. UV war eher ein - unerwünschter - Abfallprodukt. Infrarot übrigens auch. Das merken zuerst die Pflanzen im Topf. Die gehen ein, wenn man nicht merkt, dass denen etwas lebenswichtiges fehlt. Das erzähle ich ein andermal.

Arbeitsebene ohne Arbeit

-

Es war einmal … Da schrieben Menschen alles Wichtige auf kleine Zettelchen und hoben diese auf. In großen Büros kamen viele dieser Zettelchen zusammen und wurden sortiert, gelocht und abgeheftet. Man nannte den Vorgang Beamtendreikampf - Lochen, Bumsen, Abheften. Falls sich auf den Zettelchen Bedeutsames befand, breitete man den Ordner vor sich aus und fing an zu lesen. Und dafür wurde Beleuchtung gemacht.

An mancher mittelalterlichen Burg kann man noch die Erker bewundern, die dem Buchhalter das Tageslicht möglichst lange zur Verfügung stellten. So z.B. auf Burg Eltz an der Mosel. Später wurden ganze Bürohäuser für möglichst viel Licht geplant. Die Arbeitsräume waren bis 6 m hoch. Als das künstliche Licht billiger wurde, wurden die Räume niedriger. Aber Licht wurde immer noch zum Lesen erzeugt. Jetzt meistens künstlich. Das Tageslicht musste nicht erzeugt werden. Es war da. Tagsüber jedenfalls.

Die Welt der Beleuchtung drehte sich um die Stelle, an der die Zettelchen platziert wurden. Das Licht maß man in exakt 85 cm Höhe und zählte alle Flächen in einem Büro in dieser Höhe zur Arbeitsebene. Zum Messen stellte man das Gerät auf den Tisch. Daher war die Arbeitsebene so hoch. Lang ist es her!

Als das Konzept beinah perfekt war – 1972 produzierte man die vorerst ungestört entwickelte Norm für Beleuchtung – , war es schon wieder vorbei. Man stellte jetzt zunehmend Bildschirme auf, damit man in die Computer gucken konnte. Diese hielten aber nichts von Beleuchtung. Sie leuchteten nämlich selbst. Ihr Schein wurde aber durch Reflexionen getrübt. Man hätte die Beleuchtung zwar abschalten können. Dann säßen die Leute zum einen im Dunkeln. Und zum anderen konnten sie ihre Zettelchen nicht mehr lesen. Sie wurden nämlich immer noch gebraucht.

So verfiel man auch die Idee, die Beleuchtung zu „optimieren“. Also gerade mal so viel, dass das Lesen nicht zur Qual wird. Und höchstens so viel, dass man auf dem Bildschirm noch was sieht. Dass man nicht auf volle Sehleistung kam - geschenkt. So schrieb man sogar ganze Normen, die die Beleuchtung am Bildschirmarbeitsplatz optimierten. Das optimalste war naturgemäß die Bildschirmarbeitsplatzleuchte, deren Licht weder blenden sollte, noch reflektieren auf dem Bildschirm. Schon gar nicht auf der Tastatur. Die Quadratur des Kreises ist ein Leichtes dagegen.Eigentlich müsste es heißen, mit Bildschirm arbeiten nur erlaubt, wenn es keine Beleuchtung gibt.

Was man auch tat, die Arbeitsebene blieb uns treu. Runde 65 Jahre nach der Einführung von Computern in deutschen Verwaltungen, wovon ca. 50 mit Bildschirm, berechnet man Licht immer noch für die Arbeitsebene. Was heißt denn hier berechnen! Man muss akribisch jeden Punkt auf dem Arbeitstisch berücksichtigen. Dazu muss die gesamte freie Bewegungsfläche vor dem Tisch perfekt beleuchtet werden. Denn es könnte passieren, dass einer den Ordner mit den Zettelchen in die Hand nimmt, sich zurücklehnt, um loszulesen. Die Beleuchtung darf nie und nirgendwo unter einen Wert fallen. Dann muss die Anlage gewartet oder erneuert werden. Deswegen heißt der Wert Wartungswert.

Die neueste Idee ist aber die originellste. Der Wartungswert muss erhöht werden, wenn bestimmte Kontextmodifikatoren vorliegen. Die liegen vor z.B. wenn „die Sehaufgabe kritisch für den Arbeitsablauf ist“. So gesehen also immer. Noch ein Kontextmodifikator ist eine erhöhte Konzentration: „Genauigkeit, höhere Produktivität oder erhöhte Konzentration sind von großer Bedeutung“. Also auch immer. Oder „die Sehfähigkeit des Arbeitnehmers liegt unter dem üblichen Sehvermögen“. Dann weiß der Chef, wen er zuerst entlässt. Den Leuten, die lange an einer Aufgabe sitzen, muss auch geholfen werden: „die Aufgabe wird ungewöhnlich lange ausgeführt“ gehört auch zu den 7 Kontextmodifikatoren. Wenn einer also ungewöhnlich lange an einer Aufgabe pfrimelt, wird er mit einem erhöhten Wartungswert belohnt.

Diese Idee wird gerade genormt. Und zwar europaweit.

Warum erzähle ich aber das alles? Weil sich in der Arbeitsebene von 85 cm über dem Boden nichts Nennenswertes mehr befindet. Und das seit Langem. Ich hatte die ersten deutschen Arbeitsplätze mit 100% Bildschirmarbeit im Jahre 1983 bei einer norddeutschen Firma eingerichtet. Bis zu den ersten Arbeitsplätzen mit nur den Bildschirm als Sehaufgabe (vulgo „papierloses Büro“) (sie wurden 1996 in Köln in Betrieb genommen) verging etwas mehr als ein Jahrzehnt. Dazu habe ich die Bildschirme und die Arbeitsmöbel ausgesucht. Ich schätze, 10 Jahre später waren solche Arbeitsplätze „Standard“ und die „Zettelchen“ waren längst überflüssig. Man wird auch heute Büros finden, in denen die Möbel für die Hälterung der Zettelchen noch stehen. Meistens stehen diese aber leer. Wenn sie nicht leer stehen, guckt sich kaum jemand noch den Inhalt an. Wozu beleuchtet man dann die „Arbeitsebene“?

Während die oberen Worte übliche Büros betreffen, gab es in der Industrie und in der Produktion, beim Fernsehen, bei Redaktionen und in Konstruktionsbüros Arbeitsplätze, bei denen sich die Sehaufgabe fast nur oder gar nur auf dem Bildschirm abspielt, zuhauf. Und das etwa ab 1970. Die ersten Arbeitsplätze ohne einen Bedarf für Beleuchtung habe ich in einem Verlag 1983 eingerichtet. Bei CAD-Arbeitsplätzen musste keiner nachhelfen, die Mitarbeiter haben selbst die Beleuchtung abgeschaltet, den Arbeitsplatz abgeschirmt, und im schlimmsten Fall, die Lampen mit einem Besenstiel zerschlagen. Und? Bald haben Leute an solchen Arbeitsplätzen nicht nur das Vergnügen, dass die Beleuchtung nie unter 500 lx fallen darf, sondern das Recht auf einen geänderten Wartungswert - geändert: berücksichtigt übliche Kontextmodifikatoren – von 1000 lx.

Gute Nacht!

HCL wird NL

Good Light Group fordert eine vollkommen neue Vorstellung von Licht. Soweit, so gut. Es ist tatsächlich Zeit, über Licht grundsätzlich neu nachzudenken. Was man von dem neuen Titel halten kann - Nutritional Light -, hatte ich neulich kommentiert. Nicht viel! Aber Reisende soll man nicht aufhalten.

Inzwischen habe ich mir das Video in voller Länge angeschaut. Es lohnt sich, sich wirklich Gedanken zu machen - darüber, ob alle Dachlatten fest verschraubt sind. Denn die Leute wollen künstliches Licht verkaufen, fangen die Vorstellung aber damit an.

Leute am Strand, im Park, beim Skilaufen u.ä. Kann dem jemand widersprechen, dass das gutes Licht ist? Beleuchtung indes ist es nicht. Es sind wunderbare natürliche Umgebungen. Was bitte soll die Good Light Group im Auftrag der Lichtindustrie damit erreichen?

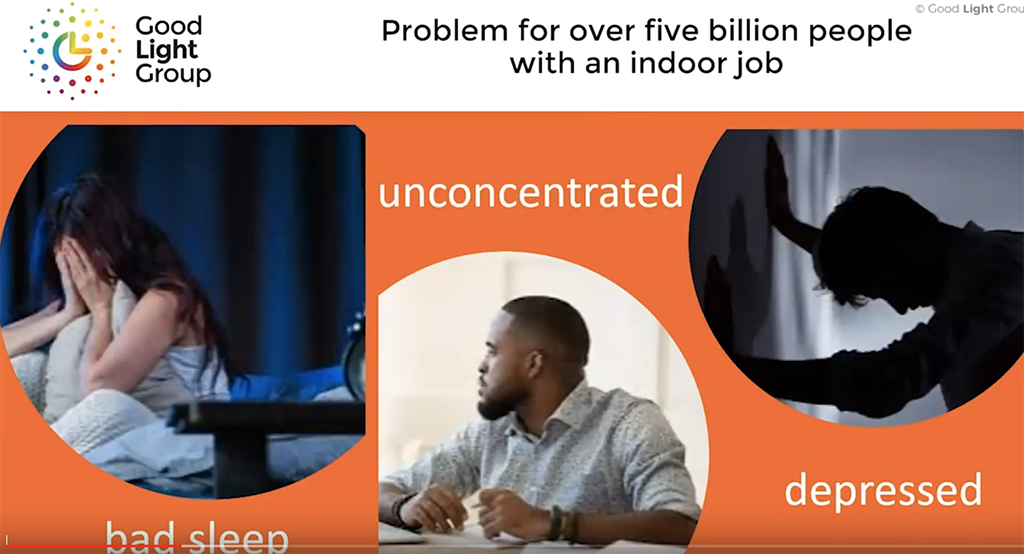

Egal, wie es draußen ausschaut, 90% der Menschen leben und arbeiten in Umgebungen mit 10 lx bis 500 lx. Das soll neuerdings ungesund sein. Früher hat sogar die BG behauptet, 500 lx seien sehr gesund. Die hatten aber noch nicht von Nutritional Light gehört. Nicht nur die BG, sondern alle, alle haben die Wahrheit nicht gesehen.

Fünf Milliarden Menschen haben Jobs in Gebäuden, verbringen 90% ihrer Zeit da drinnen und schlafen schlecht, können sich nicht konzentrieren und sind depressiv. Aber keine Sorge Good Light hilft, aber wie!

Das wie habe ich noch nicht gehört. Kommt es noch? Aber lässig. Hier ist erstmal der Missetäter: das elektrische Licht. Es ist einfach zu statisch! Das hatte zwar bereits 1954 ein berühmter Augenarzt gesagt, Weston, dessen Artikel zu einem der besten 10 aus vier Jahrzehnten gekürt wurde. Aber der hatte noch keine Ahnung vom biologischen Licht.

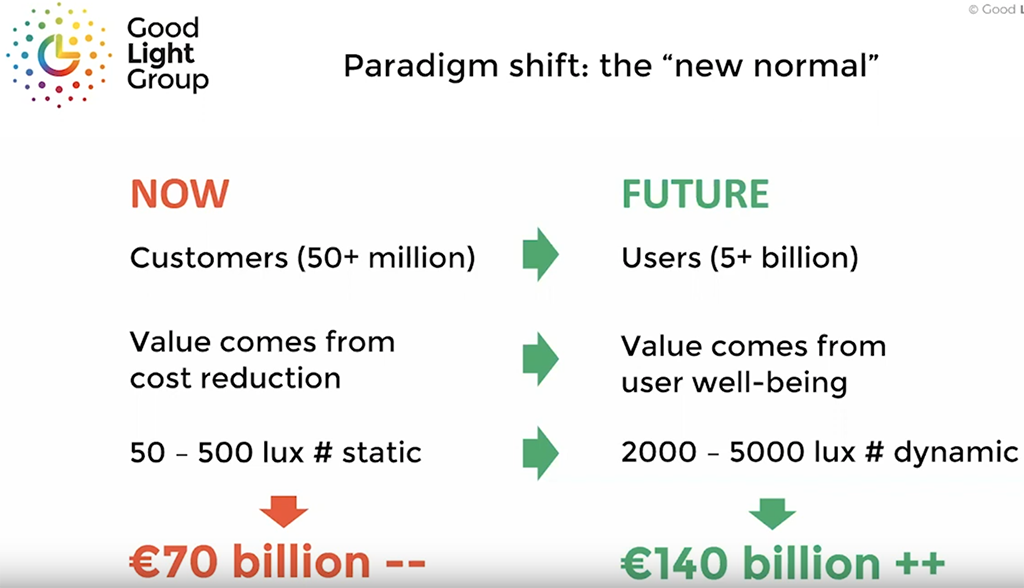

Wir müssen statt der 10 lx bis 500 lx gleich auf 2000 lx bis 5000 lx gehen! Und dynamisch. Damit die Umsätze der Lichtindustrie dynamisch steigen. Man muss mindestens 500 lx vertikal und melanopisch erreichen. Für Ahnungslose: 500 lx vertikal bedeutet etwa 1500 lx horizontal, und melanopic heißt etwa Faktor 2,5. Also liegen wir bei 5000 lx in Innenräumen. (Bleiben Sie lieber ahnungslos.)

Warum um Gottes Willen? Weil Gutes Licht das Tageslicht mimt. Es ist hell und dynamisch. Und wunderbar farbenfroh. Nur ein Sache erzählt Good Light Group nicht ganz. In welcher Richtung kommen denn die melanopisch vertikalen Lichtwellen? Man mache es den abgebildeten Blumen nach. Die drehen sich den ganzen Tag nach der Sonne. Man muss halt diese Dynamik irgendwie auch mimen. Fragt sich wie. So jedenfalls nicht.

Egal wie! Man muss es realisieren. Good Light ist attraktiv, dynamisch, optimiert und vor allem - individuell. Man stelle sich vor, die Sonne scheint nur für mich! Was will man mehr? Vor allem optimal! Schluss mit dem Grauen des elektrischen Lichts. Da die Sonne draußen aber für alle scheint, scheint es sinnvoll, dass man ihr Licht drinnen nachbildet.

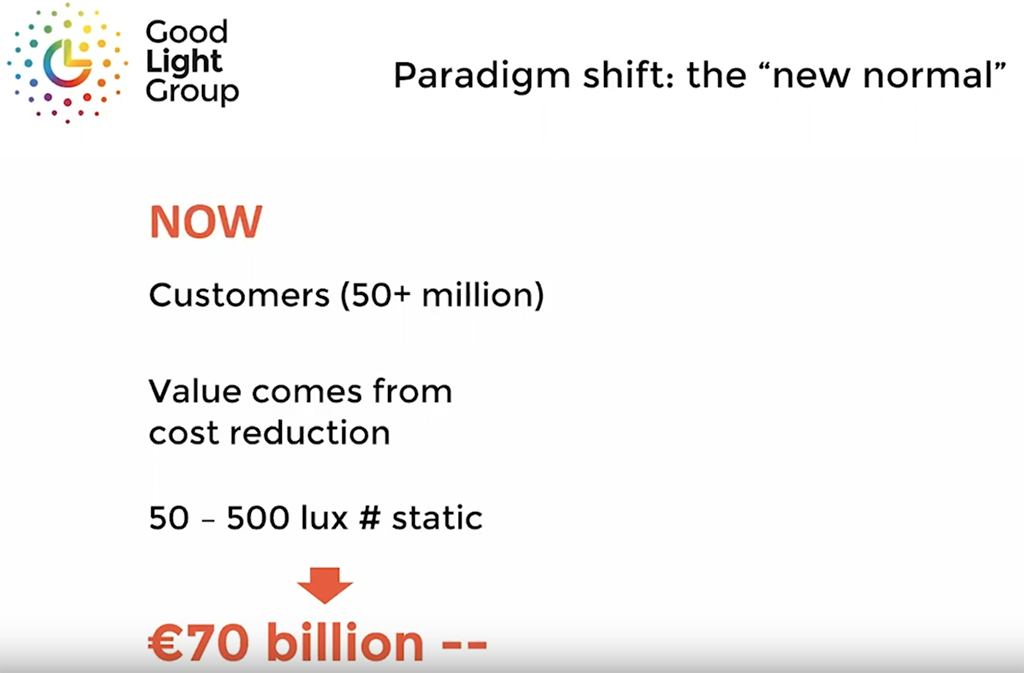

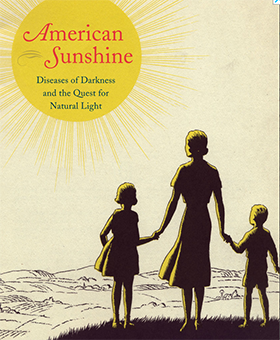

Die Geschichte wiederholt sich nicht? Nicht exakt. Nur die Dimension der Katastrophe schießt durch die Decke. In den 1920ern gab es schon mal Leute, die im Innenraum die Natur nachbilden wollten. Und heute noch bekannte Namen trugen die Protagonisten, Matthew Luckiesh z.B. Er wollte gesundes Licht im Innenraum realisieren. Er ist unvergessen, aber der Unsinn, den er angestellt hat, kennt keiner mehr. Offenbar. Nun haben wir Good Light - bedeutet übrigens Gutes Licht wie die Marketingorganisation der deutschen Lichttechnischen Industrie für Jahrzehnte, bis sie licht.de wurde. Deren Broschüren waren so gut gemacht, dass sogar die Gewerkschaften sie kopiert haben. Die denglishe Version des Namens muss sich daran messen lassen. Ran an die Buletten. Die Zahl der Nutzer von 50+ Millionen auf 5+ Milliarden steigern. Die Beleuchtungsstärke von 50 -500 lx auf 2000 - 5000 lx steigern und das Wohlbefinden der 5+ Milliarden sichern!

Ob jemand sich das antut, 5000 lx in den Räumen zu installieren, damit Licht gesund wird? Versuchen Sie mal in so einer Umgebung Ihr Handy zu lesen oder ernsthaftere Arbeiten wie Konstruieren oder Retuschieren am Bildschirm auszuführen. Dann sieht der Raum aus wie nebenan. Jedes Licht stört bei der Arbeit. Wer wird denn an Arbeit denken, wenn es um gesundes Licht geht? Im Übrigen, die Idee, das Tageslicht nachzubilden, hatte schon der Vorsitzende des Normenausschusses Licht vor rund 30 Jahren wieder aus der Mottenkiste geholt. Auch nicht gerade erfolgreich. Mal sehen, was Good Light daraus macht.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025