Posts Tagged: Norm

Brühwurst-Index und dessen Entwicklung

-

25.07.2022

Den meisten Menschen auf der Welt wurde er vorenthalten, der Brühwurst-Index Rff. Dabei ist er von elementarer Bedeutung wie, sagen wir mal, die Mondlandung. Oder mehr. Denn kein Mensch würde heute anders leben, wenn die Amerikaner die Mondlandung einst gefakt hätten, statt das Leben von drei Helden in Gefahr zu bringen, von Mann auf dem Mond gemeuchelt zu werden, der nur seine Ruhe haben wollte. Ohne den Brühwurst-Index lebt sich`s aber schlechter.

Der Index folgt dem Brühwurst-Modell, und das Modell wurde entwickelt, um dem deutschen Verbraucher davor zu schützen, dass ihm Gammelfleisch als lecker-frische Gaumenfreude vorgesetzt wird. Andererseits würden alle Leckereien wie Gammelfleisch aussehen, wenn man sie mit einer Lampe beleuchtet, deren Farbwiedergabe für die Menschen im Büro gut genug sein soll. Man stelle sich vor, eine Lampe, die bei den Farben rechts nur einen Index von Ra = 80 erreicht, hängt über einem saftigen Steak. Selbst bei einer Wiedergabe aller Farben in bester Manier würde man lieber eine dänische Rotwurst bevorzugen. Die darf aber in Deutschland nicht verkauft werden. Daher die Mühe mit dem Brühwurst-Index. Darf man statt die Wurst rot zu färben einfach eine rote Lampe über die Brühwurst hängen, die rot leuchtet?

Die Testfarben sind vermutlich deswegen so elegant gewählt worden, weil man die Farben in den Mädchenkammern von Hedwig Courths Mahler milieugerecht wiedergeben wollte. Bei lebendig-frischen Farben wären ansonsten wohl alle Lampen durchgefallen. Mir ist im wahren Leben Asterviolett nie begegnet, Fliederviolett noch weniger. Und Senfgelb sieht bestenfalls wie Senf aus nach der Verdauung.

Man hat zunächst versucht, eine Täuschung des Wurstessers durch eine farbige Beleuchtung mit einer DIN-Norm zu verhindern. Diese Norm hieß DIN 10504 "Lampen für die Beleuchtung von Fleisch und Fleischerzeugnissen". Sie wurde im Sommer 1996 veröffentlicht. Sie tanzte zwar mehr als einen Sommer, aber dennoch war ihr Leben kurz für einen DIN-Norm. Sie wurde 2006 ersatzlos zurückgezogen. Begründung: da gerade im Bereich der menschlichen Wahrnehmung subjektive Wertungen nicht auszuschließen sind und daher ein objektiver Empfehlungsrahmen im Sinne einer DIN- Norm schwerlich unumstritten bleiben könne … Bei der Begründung wüsste ich allerdings eine Menge Normen, die man sofort zurückziehen müsste. Denn menschliche Wahrnehmungen bestehen nur aus subjektiven Wertungen. Sonst hießen sie Faktencheck oder ähnlich.

Um das Ganze auf eine objektive Basis zu stellen, wurde an der Uni München eine Arbeit "zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde" ausgeschrieben mit dem Titel "… Farbbeurteilung unter verschiedenen Beleuchtungssystemen an ausgewählten Brühwurstprodukten …". Die Autorin Marie-Luise Sonja Wieser darf sich aufgrund dieser Arbeit ihrer tiermedizinischen Doktorwürde rühmen. Ihr letzter Satz vor der Zusammenfassung "Der Einsatz zweier übereinander gelegter Farbfilter scheint eine Verbrauchertäuschung durch die weniger „plumpe“ Beleuchtung einfacher möglich zu machen. Die Idee der Entwicklung einer DIN sollte wieder aufgegriffen werden und die Verwendung zweier Farbfilter übereinander untersagen." (komplette Arbeit hier, wie man Farbe von Fleisch misst auch hier, aber ganz gründlich)

Melanopische Wirkungen von Licht genormt

-

22.07.2022

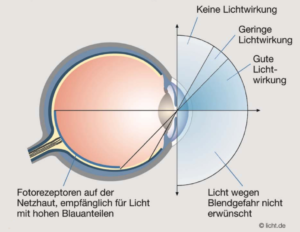

Heute morgen erreichte mich die Meldung "wir möchten Sie darüber informieren, dass mit Ausgabedatum 2022-08 ..." erschienen ist. Die Meldung betrifft DIN/TS 67600 "Ergänzende Kriterien für die Lichtplanung und Lichtanwendung im Hinblick auf nichtvisuelle Wirkungen von Licht".

TS im Namen einer Norm steht für "Technische Spezifikation" und bedeutet, dass das betreffende Papier Kandidat für eine Norm ist, aber derzeit keinen Konsens (für alle) findet. Eigentlich wäre es nicht verkehrt, wenn alle Normen zu Beginn so entstünden, weil es sehr mühsam ist, für komplexe Sachverhalte einen Konsens zu finden. Die Gefahr ist zu groß, dass man dann nur den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Bei Licht gestaltet sich die Sache noch schwieriger, weil die Einbeziehung von nicht-visuellen Wirkungen das bisher Geltende nicht etwa aufhebt.

Wie immer bei komplexen Themen, kein Kommentar. Die Norm kann beim Beuth Verlag bezogen werden. Das öffentlich verfügbare Inhaltsverzeichnis (hier abrufbar) gibt eine Orientierung über Art und Umfang der erarbeiteten Informationen.

3356703Lass uns abfahren - Der Dampf möge hinterher kommen

14.02.2022

Lass uns abfahren - Der Dampf möge hinterher kommen - Ein Spruch von einem Perser, der in die Tradition der großen Denker treten sollte, die seine Sprache sprachen. Wie Avicenna, Omar Chayyam oder Al Farabi. Von Zarathustra rede ich erst nicht, der war auch noch Prophet. Dieser Perser war etwa der letzte Schah von Persien, der sich so nennen wollte. Das Land nannte sich Jahre nach diesem Ereignis um und heißt jetzt Iran. Sein Spruch ist in die Geschichte eingegangen und mindestens in zwei Ländern sprichwörtlich geworden: Der Dampf möge hinterher kommen.

Was das mit Licht zu tun hat? Zunächst wenig, weil wir das Dampfzeitalter der Lichterzeugung lange hinter uns gelassen haben. Dieses war als man Licht aus Brennbarem produzierte. Das hatte u.a. den Nachteil, dass das Licht unruhig war. Die Flammen wussten noch nicht, dass man ihnen eines Tages das übel nehmen würde. Einer der großen der Geschichte der Lichterzeugung, Aimé Argand, erkannte dies und legte einen Glaszylinder um die Flamme und erfand noch dazu den Runddocht. So brannte die Öllampe als Petroleumlampe vor sich hin und freut sich seines Lebens bis heute. Allerdings mit abnehmender Beliebtheit wie alle ehemaligen Stars.

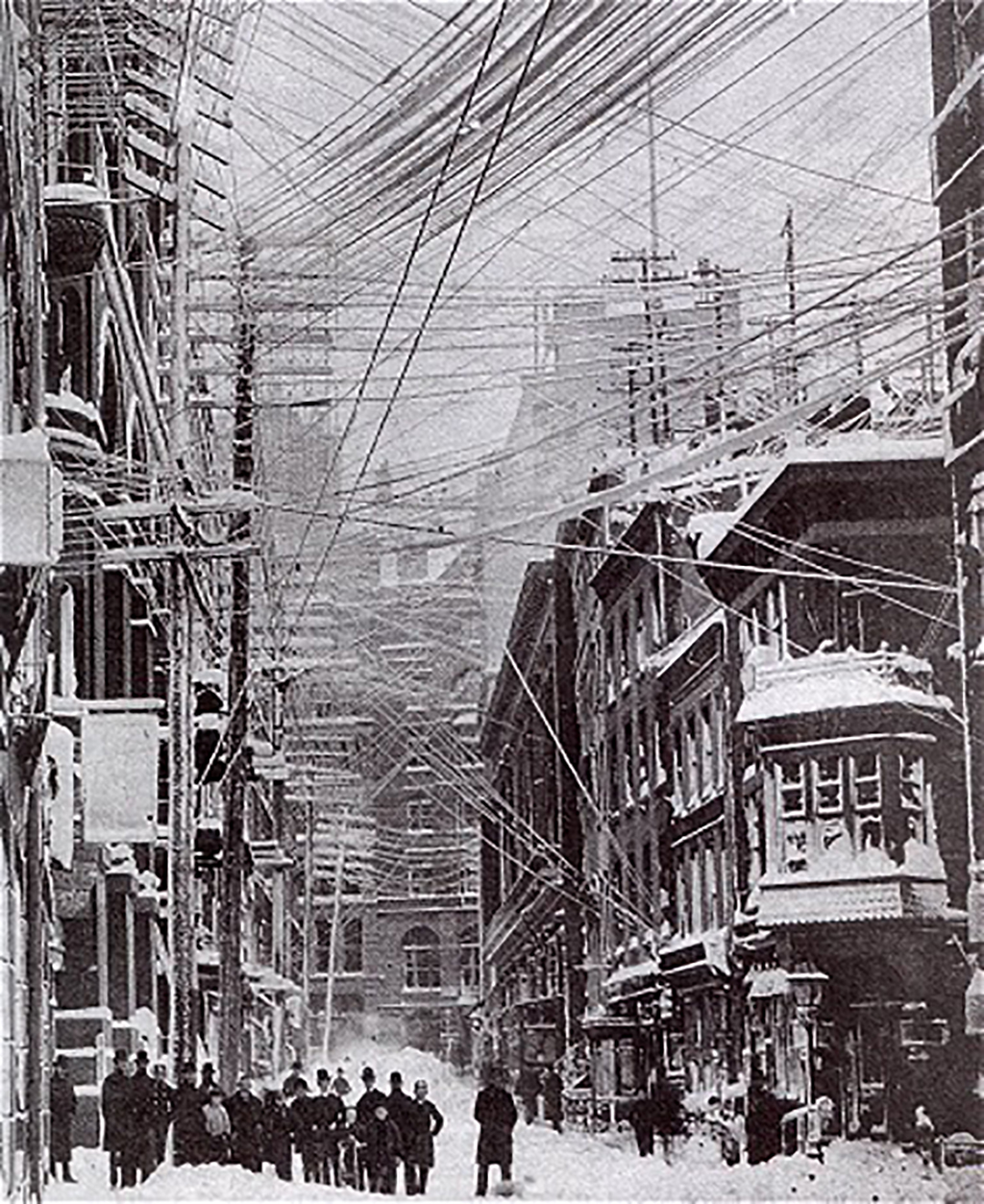

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Tage der Petroleumlampe gekommen. Ein gewisser Edison hatte die Glühlampe produktions- und marktreif gemacht. Wäre es nach ihm gegangen, wäre auch das elektrische Licht für immer ruhig geblieben. Denn Edison wollte, dass seine Lampen mit Gleichstrom betrieben werden. Das war eine gute Idee, denn Wechselstrom ist etwa 5 Mal mehr gefährlich als Gleichstrom. Dummerweise läßt sich Gleichstrom ungemein schwer transportieren. So hätten die USA Tausende Kraftwerke gebraucht. Dafür wären denen die Überlandstromtrassen erspart geblieben. Doch die Amis stören sich nicht etwa am Drahtgeflecht, das ihnen den Himmel verdunkelt. Als die Türken in Istanbul ihre Stromleitungen um 1950 in die Erde verbuddelten, hatten die in New York noch keine Eile dazu verspürt. Die meisten Amerikaner in kleineren Städten kennen den Himmel nur gestreift mit Drähten, an denen neuerdings getragene Turnschuhe hängen. Es steht zu befürchten, dass Freileitungen unter Denkmalschutz gestellt werden.

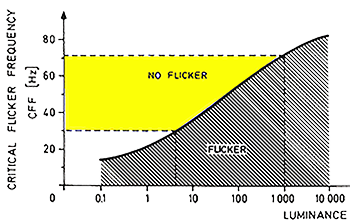

Die Glühlampe war ziemlich immun gegen Stromschwankungen, so sie periodisch und schnell genug auftraten. Nicht aber die Leuchtstofflampe, die die Beleuchtung revolutionieren sollte. Sie war 1926 praktisch erfunden und ab 1938 mit Erfolg verkauft. Nur 3 Jahre jünger war die deutsche Norm DIN 5035, das ein ruhiges Licht verordnete. Da die Lampe aber amerikanisch war, musste sie sich nicht daran halten. Stattdessen wurden alle Beschwerden wegen Flimmern von der Lichttechnik mit Verweis auf eine physiologische Eigenschaft des menschlichen Auges verworfen - es kann keine schnellen Änderungen des Lichts auflösen. Also spinnen alle, die das gesehen haben wollen. Oder?

Die Sache hörte auch dann nicht auf, als das elektronische Vorschaltgerät (EVG) erfunden wurde, das das Problem wirklich beseitigt hätte. Licht mit 30 kHz kann nicht einmal ein Adler im Sturzflug flimmern sehen. Nur war die Sache nicht so einfach. Zwischen der Erfindung des EVG (etwa 1968) und der industriellen Verbreitung vergingen Jahrzehnte. Die Lampen flimmerten vor sich hin. Und die Betroffenen mussten sich anhören, dass sie wohl Geister sehen. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Wann die Story wirklich zu Ende war, weiß ich nicht mehr. Ich habe noch an Verhandlungen teilgenommen, die das EVG vorschreiben wollten, aber nicht taten. Denn ihre Lebensdauer ist begrenzt. Zwar mit 50.000 h ziemlich hoch, aber immerhin. Die Autoindustrie rechnete uns vor, dass sie alle 5,7 Jahre die Produktion abbrechen und alle Leuchten ersetzen müsste. Die Geschichte ist etwa 15 jahre alt. Ergo: Wenn heute eine Leuchtstofflampe noch flimmert, ist die Industrie schuld daran. Allerdings ist der Missetäter die Autoindustrie.

Die letzten beiden Akte des Flimmertheaters gehen auf das Konto der EU. Das ist die Europäische Union, die früher Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft hieß. Das EU-Parlament beschloss am 17. Februar 2009 das Glühlampenverbot. Damit war eine Empfehlung für die Energiesparlampe verbunden. Und zwar davon die mieseste Fassung - die Kompaktleuchtstofflampe mit integrierter Fassung (hier). Die konnte man nur mit Fassung ertragen - und war nicht mal energieeffizient. Ende der Story: Zum 1. September 2021 wurde der Hoffnungsträger für die energieeffiziente Beleuchtung wegen mangelnder Energieeffizienz (hier) verboten. Das Kunststück hätte nicht einmal der Schah mit dem o.g. Spruch geschafft. Aber halt die EWG - einer wird gewinnen - aber nicht Du, auch wenn es um Deine Gesundheit geht.

-

Der einstige deutsche Umweltminister Gabriel, der seinen Wahlkampf mit diesen Lampen bestritt und sein noch einstiger Vorgänger, der ihm dabei half, müsste eigentlich rot anlaufen, wenn er das liest. Es handelt es sich um Polit-Profis, die Rot und Grün sind, aber weder rot noch grün anlaufen, wenn ihnen alte Stories aufgetischt werden. Denn sie haben nur der EU nachgeplappert. Schuld muss doch die sein.

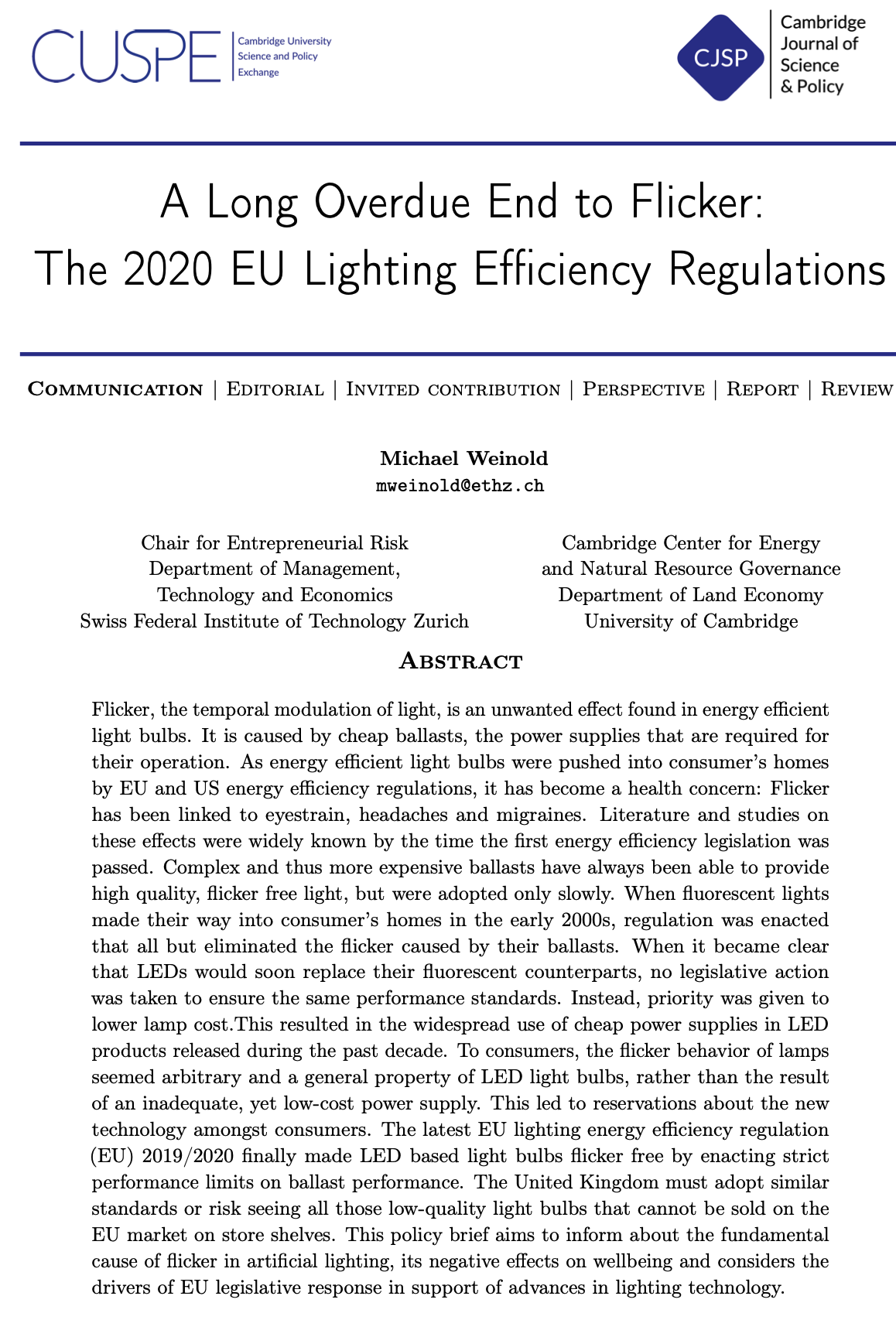

Ob die das ist? Nein sagt sie, sie habe eine Verordnung auf den Weg gebracht, die dem Nachfolger der Energiesparlampe das Flimmern verbietet. Nicht ganz, aber ziemlich! Aber halt, wie kommt der dazu Flimmern zu wollen? Warum hat man keine Technologie als zukunftsweisenden Ersatz gewählt? Das wird keiner sagen wollen, deswegen ich: DIe LED Technologie wäre ohne gesetzlichen Zwang und amtlicher Toleranz gegenüber ihren Unzulänglichkeiten nie erfolgreich geworden. Zu diesen gehört das Flimmern, das man neuerdings flicker nennt.

Ob die Sache langfristig segensreich ausgeht, wissen nur die Götter. Wir werden es nie wissen, weil man nicht untersuchen kann, wie sich das LED Licht auswirkt. Anders als ihre Vorgänger Glühlampe und Leuchtstofflampe, die sich ihre Verbreitungsgebiete streng trennten - die eine meistens im Wohnbereich, die andere fast nur im Bereich der Arbeitsplätze - , wird es die LED in allen Lebenslagen geben. Was würde der o.g. persische Schah dazu sagen? Dasselbe wie vor 140 Jahren - Lass den Dampf hinterher kommen.

Was hat denn der gute Mann damit gemeint? Die Story geht so: Der erste Dampfer auf dem Kaspischen Meer soll vom Schah eingeweiht werden. Er besteigt das Schiff mit seinem Gefolge und befiehlt: Abfahren! Der Kapitän sagt: "Aber der Dampf ist noch nicht gekommen." Der Schah: "Macht nichts, wir fahren, lass den Dampf nach kommen.

Wie das verordnete Ende des Flimmertheaters im Jahre 2020 kam, also rund 80 Jahre nach der Einführung der ersten flimmernden Lampe, steht in dem unten abgebildeten Artikel. Den möge sich jeder besorgen und lesen. Vielleicht erlebt er eines Tages tatsächlich, dass das reale Ende des Flimmerzeitalters kommt. Bestimmt vor der Ankunft der Denkmaschinen, die sich an Intelligenz mit dem Menschen messen. Wann etwa? Nach Alan Turing 50 Jahre nach 1950. Gemäß 257 Prognosen von ernstzunehmenden Forschern jeweils in 15 bis 25 Jahren. Das ist eine nachhaltige Prognose. Sie wiederholt sich seit 1950. Hoffentlich nicht wahr für Flicker. Es ist nämlich gesundheitsgefährlich. So hoffe ich, dass es bald abgeschafft wird. So etwa zum Jubiläumsjahr 2038, wenn wir die Erfindung der Leuchtstofflampe zelebrieren. Das nenne ich eine zeitnahe Lösung eines dringenden Problems.

Lichtqualität reloaded - Zum wievielten Mal eigentlich?

_

12.02.2022

Zum wievielten Mal eigentlich? Ich meine die Wiederholungen der Kolumnen zur Lichtqualität. Vorhin habe ich diesen Beitrag dazu gefunden aus dem Jahre 2014 mit drei Verweisen auf noch ältere. In Februar 2022 ist das Thema aber erstaunlich aktuell, weil der Begriff Lichtqualität pünktlich zum 1.1.2021 offiziell definiert wurde. Zwar etwa mit 100 Jahren Verspätung, aber immerhin. Man konnte vor einem Jahrhundert doch nicht wissen …?

Die Entschuldigung gilt nicht. Man wusste sogar vor 200 Jahren, dass Lichtqualität wichtig war. Oder auch vor 500. Künstliches Licht war eine der ersten Technologien der Menschheit beim Erwachen aus dem Koma der Eiszeit. Die erste bekannte Öllampe ist etwa 17.000 Jahre alt. Im Vergleich dazu: Das größte "lebende Ding", Great Barrier Reef, hat seine letzte Form vor 6.000 Jahren gefunden. Der Nil ist etwa vor 12.000 Jahren entstanden. Das größte lebende Wesen, das etwa 30% der Waldfläche des Planeten umfasst, der Boreale Wald, fast gleichzeitig mit dem Nil. Und die Jahreszahl der Sintflut unterscheidet sich kaum davon. Denn alle drei Ereignisse hängen miteinander zusammen.

Die Erfinder der Energieeffizienz waren nicht etwa Ökologen oder Naturliebhaber. Es waren die Lichtmacher. Der Fachbegriff heißt Lichtausbeute, und er war allen Lichtmachern ein Begriff, lange bevor er zum Begriff wurde. Die Lichtausbeute ist das Maß für die Effizienz der Lichterzeugung. Diese als Fachbegriff haben Lichttechniker festgelegt, aber er ist viel älter als die (elektrische) Lichttechnik. Und die Lichtqualität? Diese haben deutsche Lichttechniker präzise im Jahr 1935 als Norm veröffentlicht. Sie haben es vorgezogen, von Gütekriterien zu sprechen. Eigentlich Jacke wie Hose, weil Güte Qualität bedeutet. Aber man war besser als die späteren Qualitätswissenschaftler. Denn das Wort Qualität enthält zwei Begriffe, die Gütekriterien hingegen haben genau das festgelegt, was gemeint war.

So gesehen müsste alles in Butter sein - oder in Lichtqualität glänzen. Leider ist dem nicht so. Und das hat seine Ursachen.

Gemeint ist das Thema des abgebildeten Artikels, Flimmern - neuhochdeutsch auch flicker genannt. Es war Thema für die erste lichttechnische Norm von 1935. Kein Problem für die Glühlampe, und keins für die Leuchtstofflampe mit elektronischem Vorschaltgerät. Aber … beide pasee'! Die EU hat beide in Raten verboten.

Der Fortschritt kam mit der Energiesparlampe. Was das ist? Kennt doch jeder, dessen Gedächtnis älter ist als 10 Jahre. Das war die Kompaktleuchtstofflampe, 1973 einem Ingenieur von General Electric erfunden. Nicht zufällig und nicht für irgend einen undefinierten Zweck: Es war 1973, als die Welt noch in Schockstarre war wegen der ersten (offiziellen) Energiekrise, besser gesagt, Ölkrise. So musste eine Lampe her, die weniger Energie brauchte als Edisons Birne. Für Freunde heißt die Lampe FCL. Und ihre Fassung trug die Bezeichnung E 27, E wie Edison.

Es dauerte etwa 12 Jahre, bevor das Ding mit dem Energiesparen ernst machen konnte. Bis dahin, im Jahre 1985, konnte sie nämlich eine der Gütekriterien für Beleuchtung, niedergeschrieben 1935, nicht erfüllen. Die zeitliche Gleichmäßigkeit, sprich Flimmerfreiheit, war nicht gegeben. Um ihr Licht zu messen, mussten wir sie 24 Stunden betreiben, weil sie halt instabil war. Wenn das das einzige Problem wär. Sie spuckte das Netz voll Blindstrom (hier weiter lesen), so dass man nicht weiß, ob sie wirklich Energie gespart hat. Und die Lampe dachte nicht daran, hell aufzuleuchten, wenn einer „Fiat Lux“ ruft oder den Schalter drückt. Je nach Preis musste man mehr oder länger warten, bis Licht wird. Egal, bevor die Energiesparlampe hat Energie sparen können, kam die Ablösung. LED. Zuvor durfte man über die Energiesparlampe als Umweltverschmutzung reden (hier). Dann zog die EU den Stecker und verbot am 1. September 2021 ihren Hoffnungsträger für die energieeffiziente Beleuchtung wegen mangelnder Energieeffizienz (hier). Wer in diesem Blog etwas herumsucht, findet schnell heraus, dass ich die Lampe von vornherein verboten fand.

Eigentlich eine geniale Idee, LED ein technisches Element, das völlig ungeeignet ist zum Beleuchten, zum Beleuchten zu benutzen. Im Laufe der letzten 25 Jahre hat man ihm diverse Eigensinnigkeit ausgetrieben. Aber gegen seine Funktionsweise kann man nicht angehen. Denn ein LED-Element ist eine Diode, und eine Diode lässt Strom in einer Richtung durch. Also müsste man die LED mit Gleichspannung betreiben, wie übrigens Edison für alle Beleuchtung hat vorschreiben wollen. Um seinem Konzept Nachdruck zu verleihen, hat er sogar den elektrischen Stuhl erfunden und einen Elefanten hinrichten lassen - mit Wechselstrom (hier). Es hat nicht sollen sein. Edison verlor den Stromkrieg, und die Welt bekam Wechselstromnetze. Brauchen tun wir aber eher Gleichstromnetze für Computer, Server, Router und eben für LED.

Da wir fast nie die geeigneten Netze haben, flimmern die LED. Denn sie sind ultraschnelle Schalter und gehen ständig ein und aus. Technisch gesehen ist es kein Problem, LED so zu betreiben, dass sie nicht flimmert. Es handelt sich weitgehend um eine Preisfrage. Eigentlich sollte dies kein Kriterium sein, denn Flimmern ist eine Gesundheitsgefahr für alle Menschen, sogar unerträglich für manche. Zudem kann es in bestimmten Arbeitsumgebungen eine tödliche Unfallgefahr darstellen (Stroboskopeffekt). Wer aber annimmt, dass die EU in solchen Fällen konsequent handelt, liegt - sagen wir mal nett - daneben. So hat sie beim Falle der Energiesparlampe eine Technik bevorzugt, die ein seit Jahrzehnten verbotenes Umweltgift benutzt, obwohl die verbotene Technik, die Glühlampe, ohne sie auskam. Das Problem Quecksilber will sie aber langsam angehen, so nach einer Mitteilung des Umweltbundesamtes vom 11. Januar 2022 (hier umfangreiche Infos zu Licht & EU-Politik zur Energieeffizienz). Wer sich dafür interessiert, seit wann und wie oft in diesem Blog das Thema Quecksilber behandelt wird, muss nur die Kategorie "Quecksilber" wählen. Der erste Beitrag ist am 23.02.2009 erschienen, also genau vor 13 Jahren (hier). Beim Thema Flimmern war ich weniger zimperlich, es findet sich über die Jahre in vielen Beiträgen, so z.B. hier, da und dort. Etwas drastischer hier, zumindest der Titel "Probleme, die wir ohne LED nicht hatten - SVM muss besser werden, aber langsam".

Arbeitsebene ohne Arbeit

-

Es war einmal … Da schrieben Menschen alles Wichtige auf kleine Zettelchen und hoben diese auf. In großen Büros kamen viele dieser Zettelchen zusammen und wurden sortiert, gelocht und abgeheftet. Man nannte den Vorgang Beamtendreikampf - Lochen, Bumsen, Abheften. Falls sich auf den Zettelchen Bedeutsames befand, breitete man den Ordner vor sich aus und fing an zu lesen. Und dafür wurde Beleuchtung gemacht.

An mancher mittelalterlichen Burg kann man noch die Erker bewundern, die dem Buchhalter das Tageslicht möglichst lange zur Verfügung stellten. So z.B. auf Burg Eltz an der Mosel. Später wurden ganze Bürohäuser für möglichst viel Licht geplant. Die Arbeitsräume waren bis 6 m hoch. Als das künstliche Licht billiger wurde, wurden die Räume niedriger. Aber Licht wurde immer noch zum Lesen erzeugt. Jetzt meistens künstlich. Das Tageslicht musste nicht erzeugt werden. Es war da. Tagsüber jedenfalls.

Die Welt der Beleuchtung drehte sich um die Stelle, an der die Zettelchen platziert wurden. Das Licht maß man in exakt 85 cm Höhe und zählte alle Flächen in einem Büro in dieser Höhe zur Arbeitsebene. Zum Messen stellte man das Gerät auf den Tisch. Daher war die Arbeitsebene so hoch. Lang ist es her!

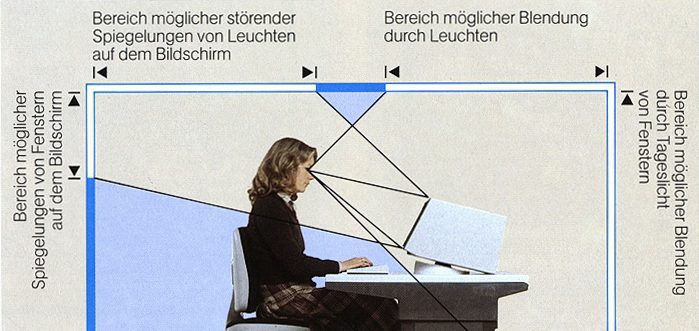

Als das Konzept beinah perfekt war – 1972 produzierte man die vorerst ungestört entwickelte Norm für Beleuchtung – , war es schon wieder vorbei. Man stellte jetzt zunehmend Bildschirme auf, damit man in die Computer gucken konnte. Diese hielten aber nichts von Beleuchtung. Sie leuchteten nämlich selbst. Ihr Schein wurde aber durch Reflexionen getrübt. Man hätte die Beleuchtung zwar abschalten können. Dann säßen die Leute zum einen im Dunkeln. Und zum anderen konnten sie ihre Zettelchen nicht mehr lesen. Sie wurden nämlich immer noch gebraucht.

So verfiel man auch die Idee, die Beleuchtung zu „optimieren“. Also gerade mal so viel, dass das Lesen nicht zur Qual wird. Und höchstens so viel, dass man auf dem Bildschirm noch was sieht. Dass man nicht auf volle Sehleistung kam - geschenkt. So schrieb man sogar ganze Normen, die die Beleuchtung am Bildschirmarbeitsplatz optimierten. Das optimalste war naturgemäß die Bildschirmarbeitsplatzleuchte, deren Licht weder blenden sollte, noch reflektieren auf dem Bildschirm. Schon gar nicht auf der Tastatur. Die Quadratur des Kreises ist ein Leichtes dagegen.Eigentlich müsste es heißen, mit Bildschirm arbeiten nur erlaubt, wenn es keine Beleuchtung gibt.

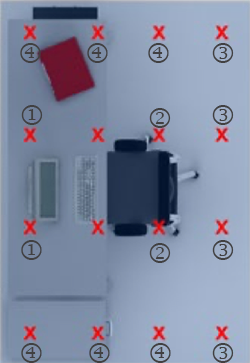

Was man auch tat, die Arbeitsebene blieb uns treu. Runde 65 Jahre nach der Einführung von Computern in deutschen Verwaltungen, wovon ca. 50 mit Bildschirm, berechnet man Licht immer noch für die Arbeitsebene. Was heißt denn hier berechnen! Man muss akribisch jeden Punkt auf dem Arbeitstisch berücksichtigen. Dazu muss die gesamte freie Bewegungsfläche vor dem Tisch perfekt beleuchtet werden. Denn es könnte passieren, dass einer den Ordner mit den Zettelchen in die Hand nimmt, sich zurücklehnt, um loszulesen. Die Beleuchtung darf nie und nirgendwo unter einen Wert fallen. Dann muss die Anlage gewartet oder erneuert werden. Deswegen heißt der Wert Wartungswert.

Die neueste Idee ist aber die originellste. Der Wartungswert muss erhöht werden, wenn bestimmte Kontextmodifikatoren vorliegen. Die liegen vor z.B. wenn „die Sehaufgabe kritisch für den Arbeitsablauf ist“. So gesehen also immer. Noch ein Kontextmodifikator ist eine erhöhte Konzentration: „Genauigkeit, höhere Produktivität oder erhöhte Konzentration sind von großer Bedeutung“. Also auch immer. Oder „die Sehfähigkeit des Arbeitnehmers liegt unter dem üblichen Sehvermögen“. Dann weiß der Chef, wen er zuerst entlässt. Den Leuten, die lange an einer Aufgabe sitzen, muss auch geholfen werden: „die Aufgabe wird ungewöhnlich lange ausgeführt“ gehört auch zu den 7 Kontextmodifikatoren. Wenn einer also ungewöhnlich lange an einer Aufgabe pfrimelt, wird er mit einem erhöhten Wartungswert belohnt.

Diese Idee wird gerade genormt. Und zwar europaweit.

Warum erzähle ich aber das alles? Weil sich in der Arbeitsebene von 85 cm über dem Boden nichts Nennenswertes mehr befindet. Und das seit Langem. Ich hatte die ersten deutschen Arbeitsplätze mit 100% Bildschirmarbeit im Jahre 1983 bei einer norddeutschen Firma eingerichtet. Bis zu den ersten Arbeitsplätzen mit nur den Bildschirm als Sehaufgabe (vulgo „papierloses Büro“) (sie wurden 1996 in Köln in Betrieb genommen) verging etwas mehr als ein Jahrzehnt. Dazu habe ich die Bildschirme und die Arbeitsmöbel ausgesucht. Ich schätze, 10 Jahre später waren solche Arbeitsplätze „Standard“ und die „Zettelchen“ waren längst überflüssig. Man wird auch heute Büros finden, in denen die Möbel für die Hälterung der Zettelchen noch stehen. Meistens stehen diese aber leer. Wenn sie nicht leer stehen, guckt sich kaum jemand noch den Inhalt an. Wozu beleuchtet man dann die „Arbeitsebene“?

Während die oberen Worte übliche Büros betreffen, gab es in der Industrie und in der Produktion, beim Fernsehen, bei Redaktionen und in Konstruktionsbüros Arbeitsplätze, bei denen sich die Sehaufgabe fast nur oder gar nur auf dem Bildschirm abspielt, zuhauf. Und das etwa ab 1970. Die ersten Arbeitsplätze ohne einen Bedarf für Beleuchtung habe ich in einem Verlag 1983 eingerichtet. Bei CAD-Arbeitsplätzen musste keiner nachhelfen, die Mitarbeiter haben selbst die Beleuchtung abgeschaltet, den Arbeitsplatz abgeschirmt, und im schlimmsten Fall, die Lampen mit einem Besenstiel zerschlagen. Und? Bald haben Leute an solchen Arbeitsplätzen nicht nur das Vergnügen, dass die Beleuchtung nie unter 500 lx fallen darf, sondern das Recht auf einen geänderten Wartungswert - geändert: berücksichtigt übliche Kontextmodifikatoren – von 1000 lx.

Gute Nacht!

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025