Posts Tagged: Nacht

Können Tote sterben - HCL findet Unruhestätte

Als ich das Wort HCL zum ersten Mal hörte, dachte ich, hoppla, beschäftigen sich die Lichttechniker jetzt auch noch mit Chemie? Ein Kenner korrigierte mich, es ist nicht HCl sondern HCL, das ist ein großer Unterschied. Den Unterschied kann man leider nicht aussprechen. Man muss ihn gedruckt sehen. Super Idee für Marketing, der Gegenstand einer Kampagne ist unaussprechlich. Wenn man jemandem schaden will, muss man dem so ein Konzept unterjubeln.

Eigentlich ist HC = human centric - gar keine schlechte Idee. Sie wird z.B. von Autofirmen benutzt, um darzustellen, dass man dem Nutzer exakt sein Auto baut. Was die Autofirmen darstellen, entspricht der Realität. Während der gute alte Henry Ford gesagt hatte "Bei mir bekommen Sie jede Autofarbe, wenn sie schwarz ist.", werden Autos schon seit den 1980er Jahren "personalisiert". Keine zwei Autos, die vom selben Band laufen, müssen absolut gleich sein. Wer seinen Nobel-Hobel dennoch von der Stange kaufen wollte, kann es tun. Spart sogar eine Menge Geld. Aber Daimler Benz verkaufte zu jedem 190er (Vorläufer der C-Klasse) etwa einen Golf zusätzlich als "Extra". Human Centric ist also ein Konzept, an dem jeder profitiert. Jeder anders. Weil jeder anders ist.

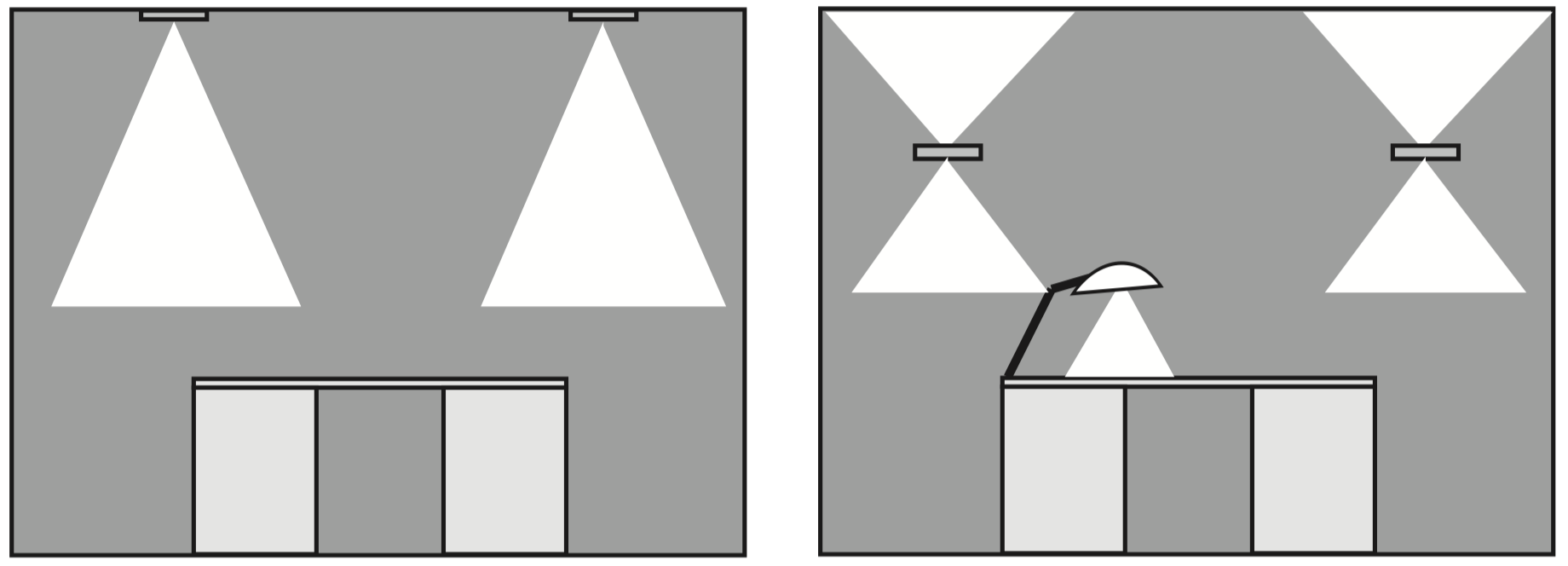

Kein Schuh daraus wurde es mit HCL wie Licht. Denn seit jeher gilt das längst vergessene Wort "Gleiches Licht für alle Volksgenossen". Man zieht pro Arbeitsplatz zwei Leuchten an der Decke auf, rechts und links - und hoffentlich nie darüber. Dort ist die verbotene Zone. Dieses Konzept ist mittlerweile so uralt, dass seine Protagonisten schon längst Radieschen von unten sehen. Wozu es gemacht wurde, ist längst vergessen. Ganze Heere von Elektroplanern pflastern aber Büros damit, deren Bewohner etwa die Enkel der Väter der Idee sein können. Mit HCL sollte Licht nun gesund werden. Seit etwa 2012 geistert das Kürzel HCL durch die Landschaft. Auf der L+B 2016 (Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik) war es der Star (hier). Zwei Jahre später dämmerte den Leuten, dass kaum jemand etwas damit verbinden konnte.

Jetzt hat der langjährige Verfechter der Idee, Jan Denneman, seinerzeit der Präsident von LightingEurope, die Notbremse gezogen. LightingEurope bezeichnet sich auf ihrer Website als "Voice of the lighting industry". Denneman war 42 jahre in Diensten von Philips, auch eine Art Voice of the Lighting Industry, will aber mit seiner Good Light Group HCl begraben und nutritional light propagieren. Ich traue mich nicht "nutritional" zu übersetzen. So lasse ich Google die undankbare Aufgabe erledigen.

Licht als Nahrung! Keine schlechte Idee. Seit etwa 20 Jahren behaupten Wissenschaftler, dass sich Licht wie ein Nährstoff auswirke. Oder wie eine Droge. Ein Philips "Beauftragter", ein Professor für Psychiatrie, hat sogar auf einer Fernsehshow von sich gegeben, dass sich Licht auf Schulkinder wie eine Tasse Espresso auswirke (hier). Dumm nur, dass Kinder kein Espresso trinken sollten. Vor allem dann nicht, wenn es ihnen aufgezwungen wird. Vor allem bin ich jetzt gespannt, ob Frau Mustermann oder Herr Jedermann Lust auf ein nahrhaftes Licht entwickeln. Wenn ich mir die BMI-Listen der Menschen in verschiedenen Ländern angucke, sehe ich da eher schwarz. Ich sehe eher Diätvorschläge von Brigitte oder ähnlicher Publikationen kommen - Licht macht dick! Schützt Euch!

Es mag sein, dass ich zu schwarz sehe. Aber meine Befürchtungen zu HCL haben sich allesamt als real heraus gestellt. Ich hatte auch nie Zweifel, dass die nicht in Erfüllung gehen könnten. Denn bereits das erste Beispiel für eine Argumentation i.S. von HCL war etwa 100 Jahre alt und hatte der Wissenschaft ein heute noch schmerzlich wirkendes Trauma zugefügt. Es ist dies hier:

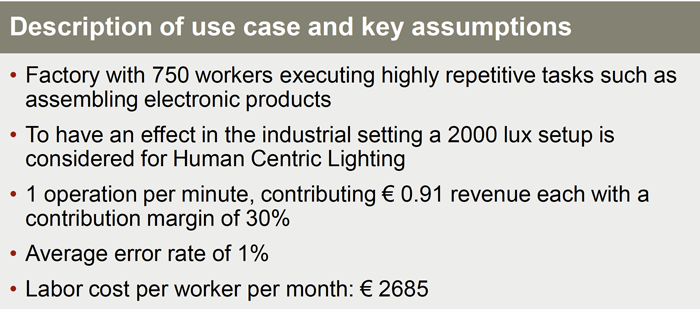

Die Zahlen (2000 lx und € 2685) sind zwar neu. Aber die Arbeit von Hilfsarbeitern, die elektrische Produkte montieren, wurde bereits in 1924 versucht, zu rationalisieren. Die Katastrophe nennt sich nach dem namen des Ortes, wo der Versuch stattfand, Hawthorne. Auch die Zahl 2000 lx gehört zu einer ähnlichen Katastrophe, die nur deswegen nicht häufig genannt wird, weil die erste als Mahnmal völlig hinreicht. Vor etwa 20 Jahren wurde in einer Werkshalle von VW ein Versuch mit 2000 lx in der Nacht gefahren. Man wollte die circadiane Rhythmik der Arbeiter umstellen. Was nach Berichten von Beteiligten gelungen sein soll. Allerdings hätten die Arbeiter 3 Wochen mit Sonnenbrillen herumlaufen müssen und das Schichtsystem hätte auf eine kontinuierliche Nachtarbeit über Wochen umgestellt werden müssen. Ich kannte zwei Beteiligte Mediziner, die heute darüber lieber schweigen.

Der Witz zu dem obigen Beispiel: Solche Arbeiten gibt es praktisch nur noch in Fernost. Die Arbeiter bekommen auch keine € 2585 Monatslohn. Es geht aber besser, wie das nächste Beispiel zeigt:

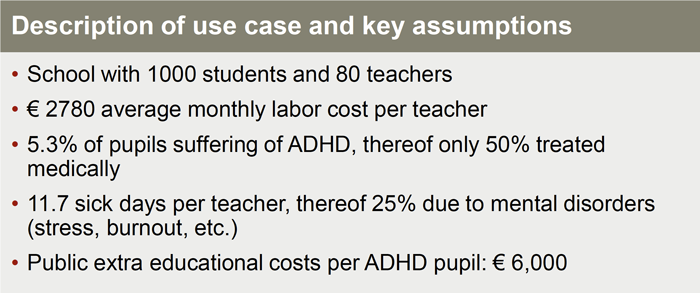

Eine Schule mit 80 Lehrenden gibt es schon. € 2780 Arbeitskosten vermutlich auch nur in Fernost. Die Einstiegsgehälter von Lehrern liegen zwischen 3.505,08 (Saarland A l2) und 4.579,86 (Bayern A13). Zum Grundgehalt kommen noch Familienzuschlag und etliche Zulagen kommen. Somit läge bereits das Einstiegsgehalt von Lehrern fast 50% über der hier angenommen "labor cost", also Arbeitskosten. Und Arbeitskosten für akademisches Personal am Gehalt festzumachen, würde auch das berühmte Milchmädchen auch nach drei Bier nicht tun.

Sagen wir mal, es täte es, das Milchmädchen. Wer will aber seine Beleuchtung durch eine HCL-Beleuchtung ersetzen, um den Arbeitsausfall von Lehrenden durch mentale Probleme zu minimieren, die durch den Zappelphilipp verursacht würden? Selbst eine Schulbehörde, die sich sehr human geben will, hätte viele Klimmzüge machen müssen, um irgendjemanden zu finden, der das Geld bewilligt. Und dieser würde der nächste Star von Extra3 werden. Irrsinn des Monats. Bei der Heuteshow könnte er zum Vollpfosten des Jahres werden.

Wer amüsante Lektüre mit Zukunftsvisionen sucht, findet sie hier. Wer mehr Zeit hat, kann sich auch ein Video anschauen. Er hat auch auf Licht2021 gesprochen. Wer zusätzlich in das Globale Lighting World eingeführt werden will, kann sich hier informieren. Meine kompletten Ausführungen zu HCL findet man hier.

Wie man Schlafstörungen durch gutes Licht vermeidet

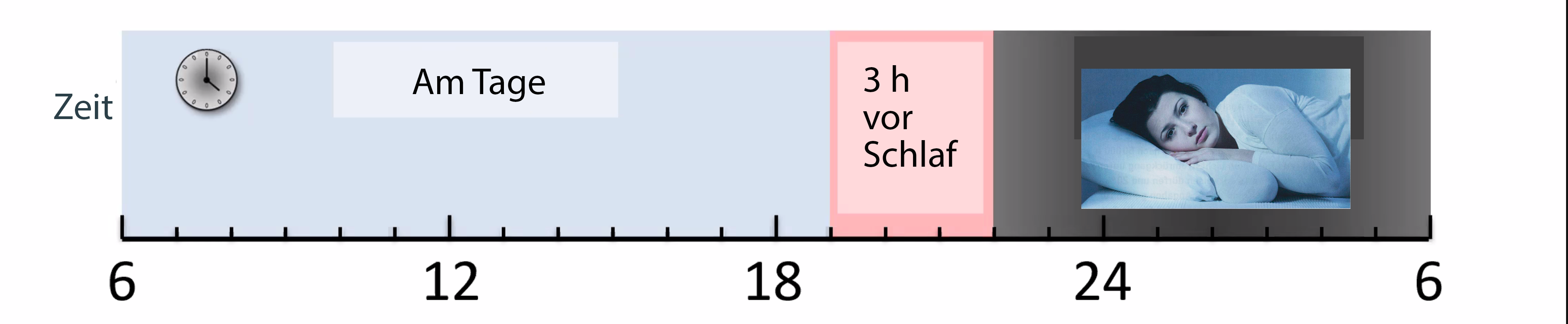

Neulich hatte ich dargestellt, woher manche Schlafstörungen kommen, die man einfach durch Schäfchenzählen nicht los wird. Wenn man den Verdacht hat, dass diese durch Licht entstehen könnten, kann man sich unterschiedliche Abhilfen ausdenken. Das obige Bild zeigt, wie sich Chronobiologen die ideale Nutzung des Lichts vorstellen. Tagsüber soll es möglichst sehr hell sein. Bis etwa drei Stunden vor der Bettzeit soll es sehr wenig Licht geben, dass einen wach hält. Danach soll man möglichst ohne Licht auskommen. Naturgemäß kann sich niemand sklavisch an ein solches Regime halten. Es lohnt sich aber, sich dem zu nähern.

Tagsüber

Möglichst viel Licht, am besten draußen! Wenn Sie glauben, in Ihrem Büro ist es "zu hell", werden Sie wahrscheinlich geblendet. Es gibt keine Büros, die morgens zu hell sind. Es sie denn, sie sitzen an einem Ostfenster. Die elektrische Beleuchtung erzeugt gemessen an Ihrem Lichtbedarf eher ein funzliges Licht. Vielleicht angemessen, wenn man nach einer Partynacht lieber etwas Schlaf nötig hätte. Aber genügend für einen fröhlichen Tagesanfang nicht.

- Circadian wirksames Licht ist eine Frage der Dosis. Man bekommt an einem schönen Vormittag draußen in einer Viertelstunde echt "vitalisierende" Impulse, für die man drinnen 35 Stunden braucht.

- Wichtig ist "Timing", als der Zeitraum, an dem man sich dem Licht aussetzt. Dafür hilft Ihnen weder Ihr Arzt noch der Apotheker. Die Wirkung erfolgt nach Ihrer persönlichen "Körperzeit". Und das wissen nur Sie.

- Andere Aktivitäten unterstützen die Wirkung. Also denken Sie über die Verteilung der Arbeit über den Tag nach.

Abends

Möglichst wenig Licht mit circadianer Wirkung. Also wärmeres Licht als tagsüber. Und möglichst auf Sehobjekte und nicht ins Auge.

- Wärmeres Licht in Maßen

- Bildschirme, Smartphones u.ä. auf "Abend" umstellen (notfalls ins Betriebssystem gucken, wie man das macht)

- Notfalls Brille mit Filter aufsetzen (die gibt es sogar zu kaufen)

- Anregende Aktivitäten möglichst vermeiden oder zeitlich vorziehen.

Nachts

Möglichst wenig Licht verwenden. Der Körper braucht die Dunkelheit, so wie er morgens das Helle liebt. Wann es "Nachts" ist, bestimmt auch Ihr Körper. Es kommt wieder auf Ihre persönliche "Körperzeit" an.

- Licht verwenden nur wenn nötig

- Fernsehen möglichst vermeiden

- Möglichst keine anregenden Aktivitäten

![]()

Warum Menschen Schlafstörungen erleiden

Das Problem beschäftigt mich seit 1976, als mir Leute berichteten, dass sie nach der Spätschicht schlecht schliefen (hier). Nun kann man mit ziemlicher Genauigkeit sagen, wer wie davon betroffen sein wird. Das kann man aus einem Papier sehen, das führende Chronobiologen gerade veröffentlichen. Dazu hatte ich bereits mehrfach berichtet (z.B. hier).

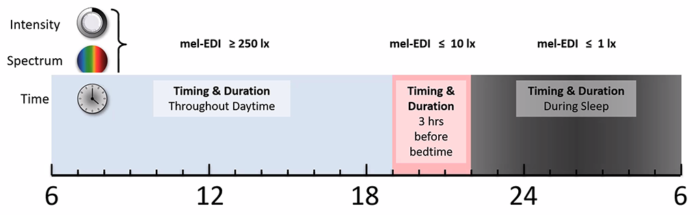

Der Schlüssel zu der Erscheinung ist dieses Bild, das Prof. Kevin Hauser, der Chefeditor der amerikanischen Journals LEUKOS, gezeichnet hat. Dieses Journal ist nicht eines von vielen, sondern das Organ der IES und IES ist die mächtigste der lichttechnischen Gesellschaften.

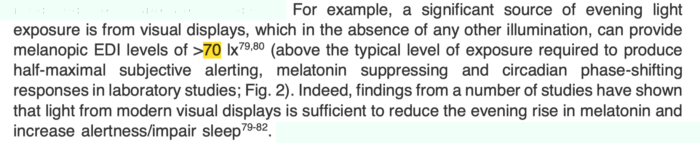

Das Bild illustriert, was die Chronobiologen sagen. Während des Tages (hier 6:00 bis 19:00) bekommt der Mensch zu wenig Licht. Ab 19:00 sieht er zu viel Licht. Wenn es danach geht, was die jüngste lichttechnische Norm zur Beleuchtung von Arbeitsstätten geht, kann es sogar verdoppelt werden. Für Beleuchtungsnormen gibt es keinen Tag und keine Nacht. Und mehr Licht immer besser. Deswegen wird nur ein Mindestwert vorgeschrieben. Gesund ist ein Niveau von maximal 4% der Tagesbeleuchtung in den Abendstunden. Und ein Zehntel davon, wenn man schläft.

Was tun die vielen modernen Geräte, iPhones, Tabletts, Monitore etc., in den Abendstunden? Sie strahlen munter Licht ab, das den Schlafhormon besser stört als jede Lampe. Und zwar mindestens 7 Mal so viel, wie das gesunde Maximum. Und anders als Lampen, denen man den Garaus machen (abschalten) kann, wenn man sie nicht haben will, oder aus dem Blickfeld verbannen, stehen diese Strahler stets im Zentrum des Gesichtsfelds.

Wenn ein Mensch nicht natürlich lebt (wer lebt denn schon natürlich?), ist er dreifach Umständen ausgesetzt, die bei ihm Schlafstörungen verursachen können:

- Zu wenig Licht am Morgen - Melatonin wird schlecht abgebaut, wenn es verschwinden soll

- Zu viel Licht am Abend - Melatonin wird nicht oder zu spät aufgebaut, wenn der Körper es braucht

- Ständig eine circadiane Wirkung durch Bildschirme, nützlich morgens, schädlich abends

Wenn die Folgen davon "nur" Schlafstörungen wären, wären wir noch gut bedient. Den falsches Licht zur falschen Zeit steht im Verdacht, Krebs zu fördern. Das Thema stand übrigens noch vor 1976 auf der Agenda. Dazu ein andermal.

Fake News - Wie sie sich fortpflanzen

In Februar hatte ich dargestellt, wie sich das Schein-"Grundwissen" der Lichttechnik, etwa "mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung", über Jahrzehnte erhalten hat - es gibt selbst Professoren für Lichttechnik, die das glauben - und uns von einer BG als betriebliche Information frei Haus geliefert wird. Solche populären Themen finden viele Multiplikatoren, die die Nachricht. sagen wir mal, verschönern. Am Ende wird ein Schuh daraus, ein schöner. Heute fand ich einen exzellenten Nachweis für die wundersame Mehrung des lichttechnischen Wissens. Nachfolgend zuerst die Kommentierung des Originals. Danach folgt die Dichtung. (Dass es sich bei dem Original ebenfalls um Dichtung handelt, ist sehr wahrscheinlich. Denn diese Abbildungen, die seit Jahrzehnten überall benutzt werden, haben keine Quelle.)

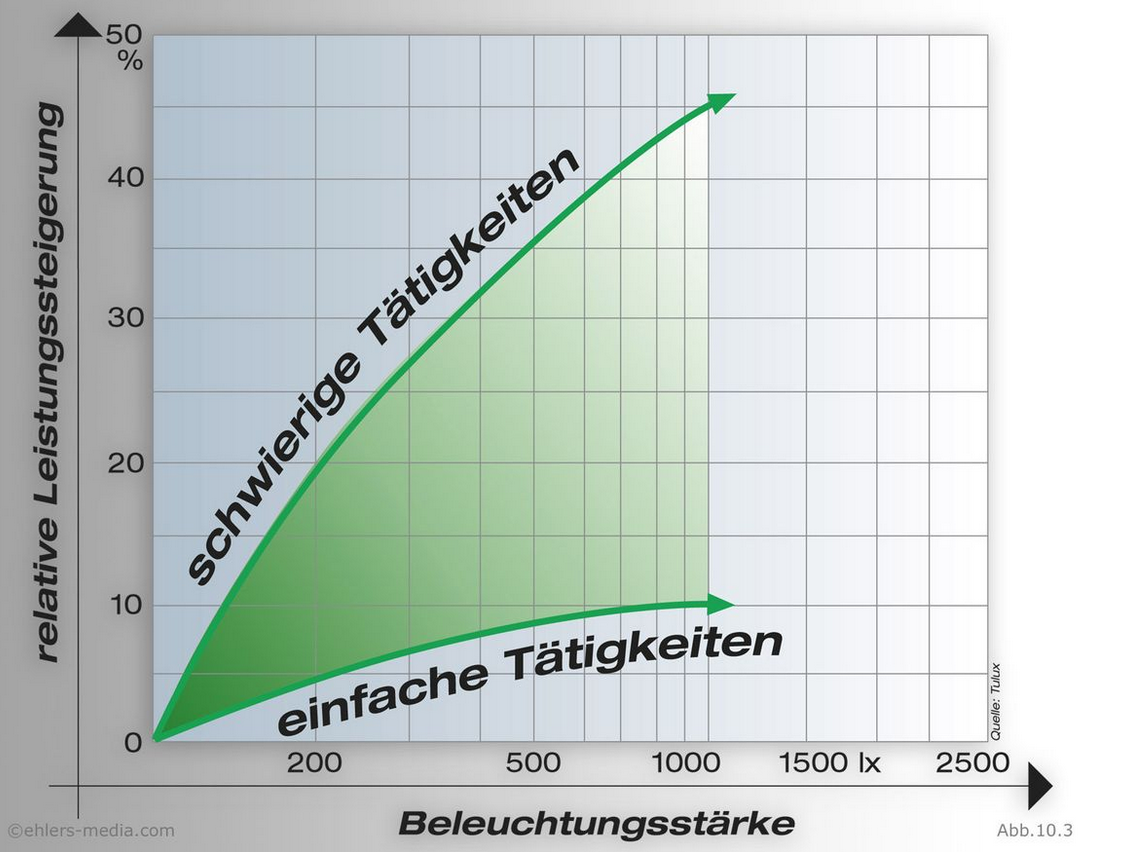

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die dicke rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört? Ein mittlerweile verstorbener Professor erklärte das mir damit, dass die Versuche mit Glühlampen ausgeführt wurden. Und die waren, wie man mittlerweile weiß, kleine Öfen, aus denen auch etwas Licht kam. Was auch immer gewesen sein mag: Das Bild suggeriert, dass eine Steigerung der Beleuchtungsstärke von 200 lx auf 1000 lx die Arbeitsleistung von 13% auf 42% steigert. Oder die Steigerung der Steigerung der Leistung wird von 13% auf 42% erhöht. Gegenüber was wird was gesteigert?

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen in der Lichttechnik, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie aber sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend. Uns jemand könnte auf die Idee kommen, den Ursprung der Kurven zu suchen. Liegen die bei 0 Lux und 0% Steigerung der Leistung?

_

Die verhübschte Version des legendären Wissens um die Wunder der Beleuchtungsstärke fängt bei 0 Lux an, vulgo in der Nacht oder im tiefen Keller. Wenn man die nicht vorhandene Beleuchtungsstärke auf 1000 lx steigert, erreicht man bei schwierigen Tätigkeiten eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der Dunkelheit. Bei einfachen Tätigkeiten nur um 10%. Nicht viel! Bemerkenswert: Die Skala ist jetzt fast linear, der Anstieg bei schwierigen Tätigkeiten aber fast so imposant wie beim Original. Wie man so etwas bewerkstelligt, kann man aus der Wirtschaftspresse lernen. Sie kann zu einem beliebigen Sachverhalt Kurven liefern, die diesen nachweisen. Egal was. Man kann dies sogar üben (hier).

Ergo: eine Leistungssteigerung um 45% gegenüber der vollen Dunkelheit zu erreichen, muss man viel Energie verballern. Bei einfachen Tätigkeiten hilft aber auch das nicht. Fragen Sie mich bitte nicht, was einfache Tätigkeiten sind. Ich weiß nur, was schwierig ist: zu verstehen, was der Unsinn uns sagt.

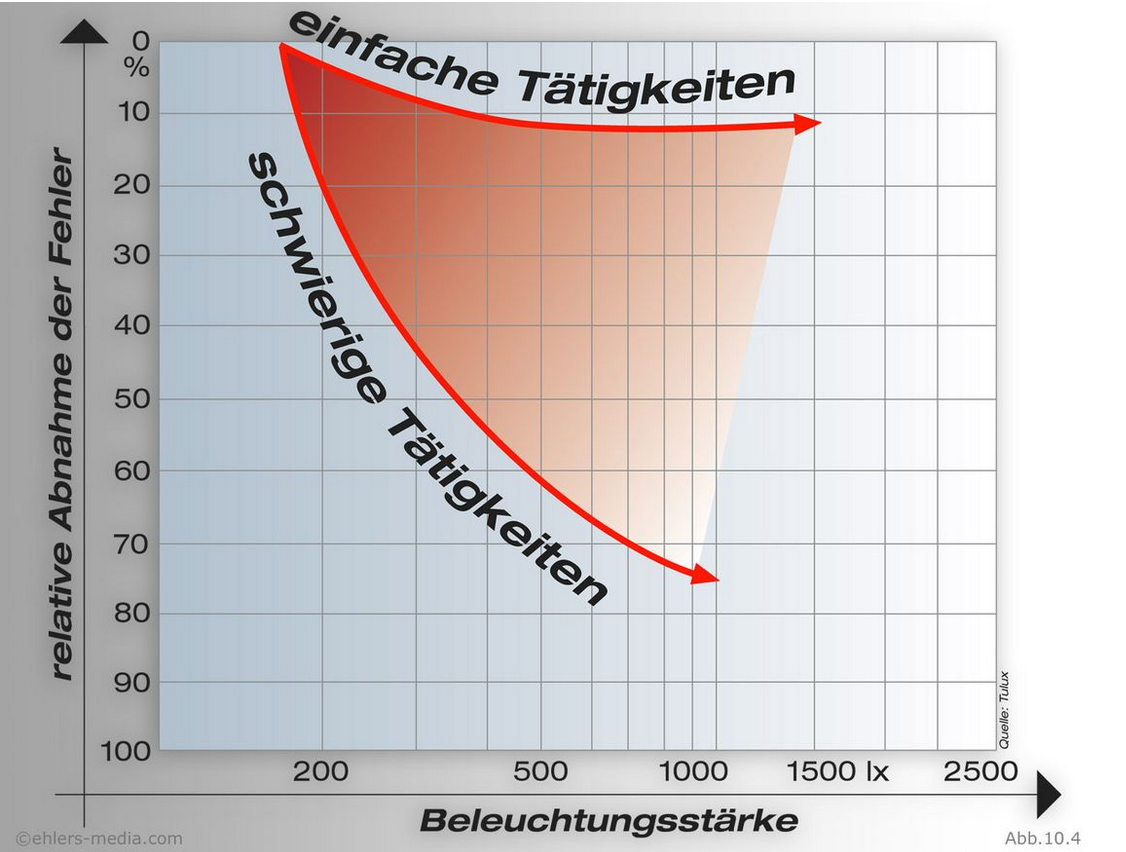

Die rote Linie zeigt, dass Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

Hier ist der Autor bescheidener geworden. Die Betrachtungen setzen bei 200 lx ein. Das ist so eine Art Grundrecht. Bei allen Arbeitsplätzen, die besetzt sind, muss es 200 lx geben. Warum? Darum! Ist eben so. Um Fehler drastisch zu reduzieren, muss man nur vier mal so viele Lampen aufhängen. Bei einfachen Tätigkeiten kann man Fehler leider nicht erfolgreich vermeiden. Deswegen werden sie wohl schlechter bezahlt. Mehr Licht hilft nicht immer.

Gegenüber dem Original sind hier einige wesentliche Abweichungen zu sehen. Beispielsweise fangen beide Kurven bei 200 lx und 0% an. Das ist falsch kopiert, allerdings eher logischer. Abgesehen vom Wahrheitsgehalt sehen die Kurven richtig elegant aus. Oder? Bemerkenswerterweise wird man trotz intensiver Suche weder die Quelle der Originale finden können, die uns immerhin eine Berufsgenossenschaft auftischt, noch die Methode der wundersamen Transformation in die moderne Zeit. Warum das so ist? Die Beziehungen zwischen dem Licht am Arbeitsplatz und der Arbeitsleistung sind sehr komplex. Man müsste Jahre investieren, um eine methodisch einwandfreie Beziehung zu ermitteln. So wählt man halt den Weg, einen banalen Zusammenhang, mehr Licht = mehr Leistung, schlicht und einfach zu bebildern. Es wird ja niemand schaffen, das Gegenteil nachzuweisen.

-

Die Sache könnte man unter künstlerische Freiheit einordnen und auf sich beruhen lassen. Leider geht das nicht, weil diese Bilder ein Unternehmen anbietet für "… die Arbeit aller, die mit der Wissensvermittlung von ergonomischem KnowHow zu tun haben:

• Betriebsärzte und Gesundheitsbeauftragte

• Fachverlage für Gesundheit und Medizin

• Physioterapeutische Praxen und -Unternehmen

… "

In dem Angebot um diese Bilder herum findet man viele nützliche Informationen, sachlich richtig, sehr witzig dargestellt. Und das ist gefährlich. Ein schlechter Multiplikator wäre mir lieber.

Warum einfach, wenn es komplizierter geht?

Wie lang ist ein zweiseitiger Brief im Verhältnis zu einem einseitigen? Doppelt so lang. Wie steht es um das Verhältnis, wenn es um Information geht? Kommt darauf an. Wenn der Inhalt gerade mal reicht, eine Seite zu rechtfertigen, kann der längere Brief als Information überhaupt fraglich sein, weil der Leser ihn womöglich weglegt.

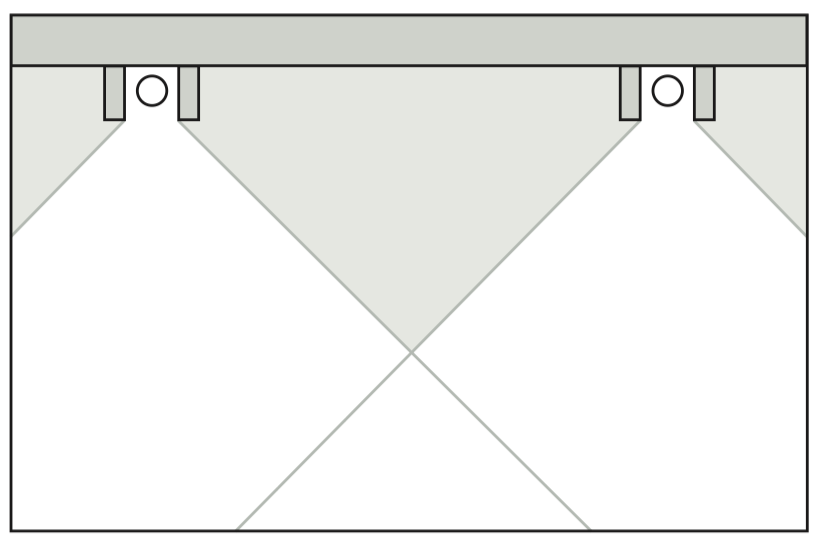

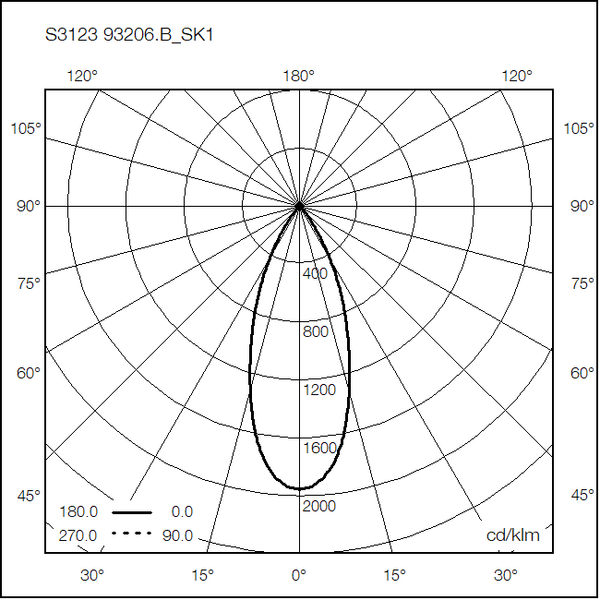

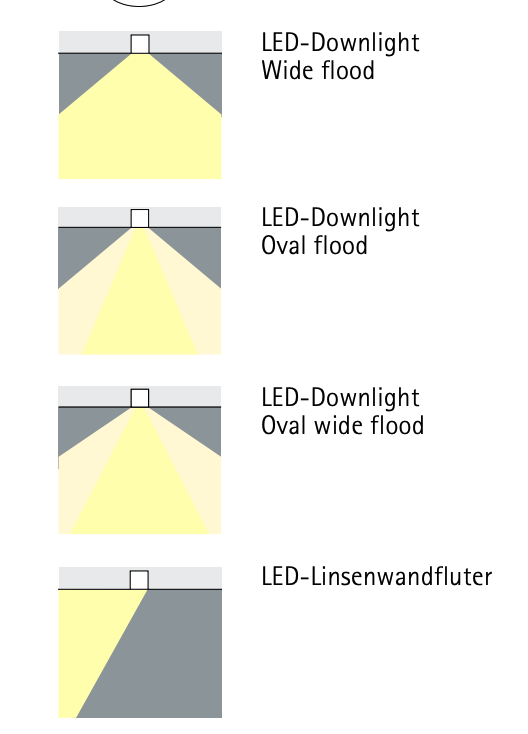

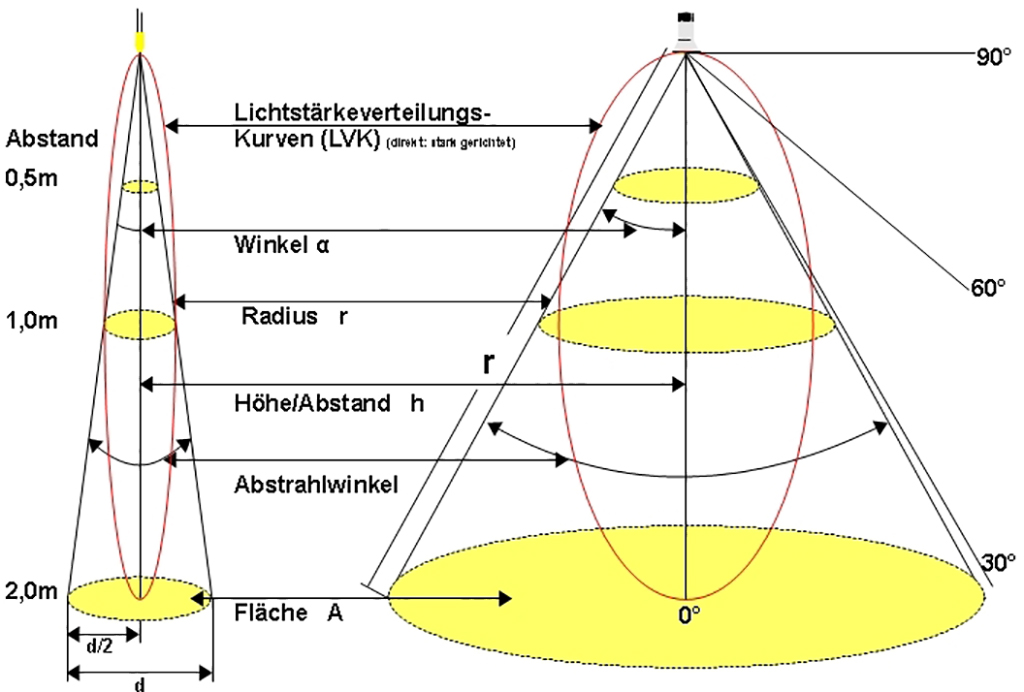

Ein Beispiel dafür, dass mehr Information weniger Information bedeutet, ist die LVK - aka Lichtstärkeverteilungskurve - allen Lichttechnikern bestens bekannt. Leute vom Fach müssen so eine Kurve nicht mal sich näher ansehen, die Position im Leuchtenkatalog verrät schon, um was für eine Leuchte es sich handelt. Was machen aber Leute vom Fach wie Laien, wenn sie sich nur orientieren wollen? Muss man sich den ganzen Sermon angucken, wenn man nur die Absicht hat, sich um den Charakter der Leuchte zu informieren?

Mir waren die LVK aber aus einem anderen Grunde suspekt. Viele sehen aus, als würde Licht aus der Leuchte tropfen. Ganz so abwegig ist eine solche Vorstellung ja nicht. Mich störte aber eher, dass das Licht an der Kurve aufhört, sich weiter zu bewegen. In der Physik hatten wir gelernt, Licht breite sich so lange aus, bis es etwas trifft. Im Universum also beliebig weit. Dass das Licht ferner Sterne immer schwächer wird, liegt an unseren Augen. Teleskope sehen anders. Zudem werden wir ständig geblendet. So sehen wir tagsüber keine Sterne. Nachts mittlerweile an manchen Orten auch nicht. Das Licht eines Sterns, das wir nachts sehen können, ist tagsüber immer noch da. Nur sind wir geblendet.

Als ich vor über 30 Jahren ein Buch schreiben wollte, das für Leute vom Fach nicht falsch ist, aber für Jedermann (oder Jedefrau) lesbar, wollte ich zum Thema LVK eine Erklärung schreiben. Da fiel mir aber ein, dass auch ich mich umstellen musste, um die zu verstehen. So verfiel ich auf die Idee, die LVK auf ihren Kern zu reduzieren. Und das sah so aus.

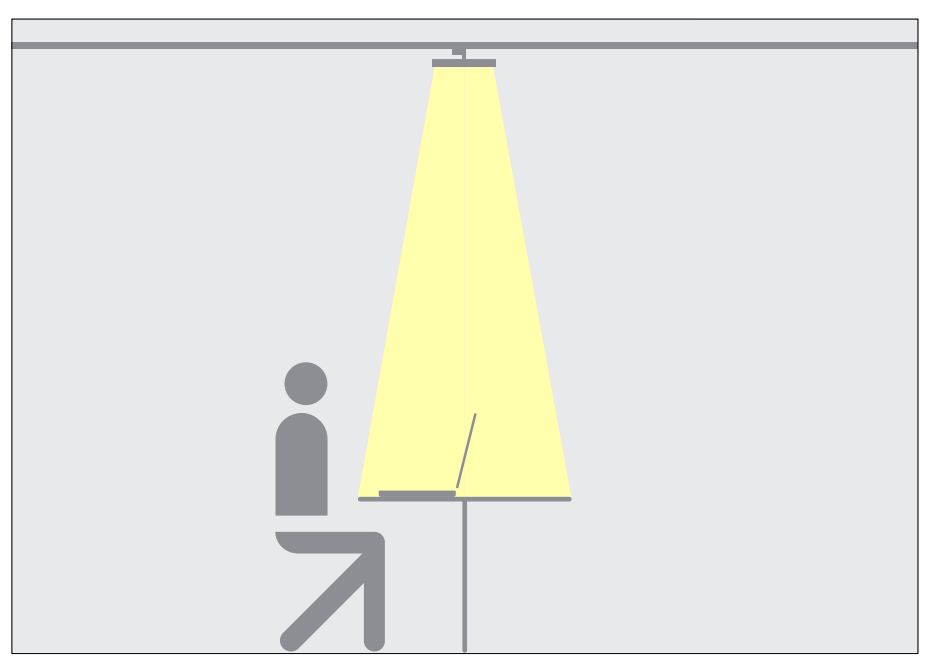

So ziemlich das Gegenteil der komplexen Darstellung, die ich heute bei Reichelt gefunden habe. Falsch ist keine der beiden Darstellungen. Sie sind jeweils für einen anderen Zweck geeignet. Doch: Welche Art bevorzugen Leute, wenn es um die Charakterisierung von Beleuchtung allgemein geht? Die Firma ERCO hat sich wohl eindeutig positioniert (rechts). Die DGUV, die Betriebe informieren will, sieht die Sache wohl auch so.

Die beiden letzten Abbildungen unterscheiden sich nur im "künstlerischen" Bereich (oben DGUV, unten ERCO). Also meine LVKs für Arme sind nach mehr als 30 Jahren ziemlich überall angekommen. Wer sich mit ähnlichem Ziel betätigen will, sollte sich das Buch von Eduard Tufte "The Visual Display of Quantitative Information" einziehen.

Die beiden letzten Abbildungen unterscheiden sich nur im "künstlerischen" Bereich (oben DGUV, unten ERCO). Also meine LVKs für Arme sind nach mehr als 30 Jahren ziemlich überall angekommen. Wer sich mit ähnlichem Ziel betätigen will, sollte sich das Buch von Eduard Tufte "The Visual Display of Quantitative Information" einziehen.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025