Posts Tagged: LED

Stopp dem Flicker - Ein Schreiben von Lichtpeter

Den angehängten Brief (E-Mail) habe ich von Peter Erwin (Der Lichtpeter) am 03.11.2018 erhalten. Er hat erst vor wenigen Tagen erfahren, dass sich jeder EU-Bürger grundsätzlich zu den kommenden EU-Regularien äußern kann. Übrigens, jeder Mensch auf dieser Welt kann nicht nur Eingaben zu DIN-Normen machen, sondern sogar die Erstellung einer Norm beantragen. Leider tun es nur wenige.

Der Brief geht auf ein überflüssiges Thema ein - vielmehr wäre es überflüssig, gäbe es keine LED als Beleuchtung. Flicker oder Flimmern. Mit LED kann es allerdings sogar relevant für die Verkehrssicherheit auf Straßen werden (s. hier). In diesem Blog wurde das Thema mehrfach behandelt (hier, da und dort). Auch Der Lichtpeter dürfte den Lesern bekannt sein. Damit das Problem nicht wie bei der Leuchtstofflampe über mehrere Generationen diskutiert wird, ist jeder Leser aufgerufen, im Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten aktiv zu werden.

Guten Tag werte Damen und Herren,

erst vor zwei Tagen ist mir dank Unterstützung des Umweltbundesamtes bekannt geworden, dass es eine Möglichkeit gibt, mit der prinzipiell jeder EU-Bürger sich bei der EU-Kommission Gehör verschaffen kann, wenn es um den Beschluss von Regularien geht.

Wie Sie vielleicht wissen, ist eine Neufassung der EU-Öko-Design-Richtlinie kurz vor dem endgültigen Beschluss. Der Teil der Fassung für technischen Anforderungen für Beleuchtungsprodukte ist auf der Webseite der EU-Kommission veröffentlicht, der Teil für das Labelling auf dieser Webseite.

Mit diesem Brief weise ich auf einen besonderen Punkt im Anhang der technischen Anforderungen hin, der hier unter Annex - Ares(2018)5145935/1-6 herunter geladen werden kann:

In den Anforderungen an die Produktgestaltung wird der SVM (Stroboscopic Visibility Measure) als Maß für stroboskopische Effekte herangezogen. Der SVM ist der wichtigste Teil zur Vermessung von Lichtflimmern bei 100 Hz. Auch wenn der von mir entwickelte CFD nun nicht Einzug in Normung und Richtlinien erhält, so ist auch der SVM in Verbindung mit PstLM brauchbar. Die Gewichtungskurve, die in der SVM-Formel verankert ist (siehe CIE TN 006:2016, Seite 14), basiert auf einem SVM-Wert von 1,0. Dieser wurde so abgeschätzt, dass er die Sichtbarkeitsschwelle für einen durchschnittlichen* Beobachter repräsentiert. Entsprechend wurde dieser Wert auch als Grenzwert-Anforderung an die Produktgestaltung für Allgebrauchs-LED-Lampen angenommen. Im Anhang des Basispapiers der Beleuchtungs-Regulierungsverordnungen der EU zur Konsultation ist in den Anforderungen an die Produktgestaltung der SVM-Wert für stroboskopische Effekte von bisher angedachten 1,0 auf 1,6 angehoben worden.

---------------------------------

Zitate:

-----------

Seite 7, ANNEX I, (47):

"The metric for the stroboscopic effect used in this Regulation is the ‘SVM’ (Stroboscopic Visibility Measure), as defined in standards. SVM=1 represents the visibility threshold for an average observer;"

-----------

Seite 12, ANNEX II, Table 4 – Functional requirements for light sources:

"Stroboscopic effect for LED and OLED MLS: SVM ≤ 1.6 at full-load"

-----------

Grund dafür war eine Eingabe von Schweden im Februar 2018. Dieser Punkt ist erst relativ spät aufgefallen, woraufhin ich auf EU-Ebene und in Australien mit diesem auf der EUP-Webseite veröffentlichten Dokument für Klarstellung und Aufklärung bei den EU-Beratungsmitgliedern, dem Umweltbundesamt und der IEC gesorgt habe.

Schweden hat sich mittlerweile von der Eingabe distanziert und befürwortet explizit den Wert von 1,0. Die Maßgabe SVM=1,6 kommt urprünglich von NEMA 77 (einem US-Amerikanischen Herstellerzusammenschluss für Lichtprodukte) und man war sich wohl über die Tragweite nicht im Klaren.

Immerhin können wir froh sein, dass PstLM und SVM überhaupt noch Bestand haben, denn LightingEurope als ein Zusammenschluss Lichtindustrieller Europas plädierte dafür die Messwerte komplett zu löschen. Dennoch ist der SVM-Wert von 1,6 nun in der zur Abstimmung bestimmen Schlussfassung.

In dem von mir zur Klarstellung und Auflkärung veröffentlicheten Dokument wird dargestellt, was die Anforderung SVM=1,6 bedeutet, und welcher Qualität Lampen damit entsprechen dürfen. Es werden dort Vergleiche von SVM-Werten von Glühbirne, KVG-Leuchtstofflampen, darauf basierende Modelllampen sowie LED-Lampen im Markt mit SVM=1,6 durchgeführt. Daraufhin wird argumentiert, dass für Allgebrauchs-LED-Lampen ein SVM von 1,0 beibehalten werden sollte und dass darüber hinaus Grenzwerte applikationsspezifisch festzulegen sind.

Nun zurück zu der Möglichkeit gegen die Festlegung des Grenzwertes von SVM<=1,6 etwas zu unternehmen:

Die EU-Kommission ist verpflichtet sich alle Rückmeldungen hier anzusehen und zu bewerten. Die Kommission setzt allerdings relativ kurze Fristen. Mit dieser Maßnahme wird sich die Kommission gegen spätere Klagen jederzeit verteidigen können, wenn keine Rückmeldungen geliefert werden, denn sie hat ja jedem EU-Mitbürger die Möglichkeit gegeben sich zu äußern.

Stand heute (03.11.2018) gibt es 4 Rückmeldungen von denen aber keine auf den hohen Lichtflimmer-Grenzwert hinweist. Auch ich werde meine Rückmeldung dazu geben, sie sollte in den nächsten Tagen auf dieser EU-Webseite erscheinen. Mein Standpunkt wird praktisch gleichlautend wie der obige Teil dieser E-Mail bzw. in dem bereits auf der EUP-Webseite veröffentlichten Dokument sein.

Ich bitte Sie in eigenem Interesse sich bis zum 09.11.2018 zu dem o. g. Grenzwert (oder auch anderen Punkten) auf dieser EU-Webseite zu äußern. Bitte verfassen Sie einen eigenen Standpunkt dazu und kopieren Sie nicht meinen Standpunkt, denn gleichlautende Argumentierungen werden zu einer Aussage zusammen gefasst. Ihr Entschluss dazu sollte nicht lange auf sich warten lassen, denn wenn Sie noch nicht registriert sind, dann könnte auch dafür wieder wertvolle Zeit verloren gehen und der Termin könnte verstreichen.

Bitte verstehen Sie, dass dies die letzte und gleichzeitig die einzig wirksame Methode sein wird, das Lichtflimmern von LED-Allgebrauchs-Leuchtmitteln und -Lampen europaweit mittels der neuen EU-Öko-Design-Richtlinie einzugrenzen. Die Richtlinie wird im nächsten Jahr veröffentlicht und tritt 2021 verbindlich in Kraft.

Gerne bin ich offen Für Ihre Rückmeldungen.

Vielen Dank.

Ich wünsche Ihnen und damit uns viel Erfolg & ein schönes Wochenende.

--

Mit freundlichen Grüßen

__________________________

* Anm.: Sichtbarkeitsschwelle für einen durchschnittlichen Beobachter: Das ist die übliche Floskel in der Lichttechnik. Da es sich um eine Gefährdung handelt, die z.B. beim Straßenverkehr zu Unfällen führen kann - und bei empfindlichen Personen zu Übelkeit u.ä., müsste man einen Grenzwert immer auf der besonders betroffenen Population basieren lassen.

Wussten Sie schon, was EPL ist? Ihre Augen werden Ihnen danken.

Augenschonendes Licht mit 3 Jahre Garantie? Sofort zugreifen, zumal es am Ende einer Broschüre mit dem Titel  erscheint. Wir haben es mit der Sonne zu tun.

erscheint. Wir haben es mit der Sonne zu tun.

Wie kann man eine Beleuchtung zum Schutz der Sehkraft realisieren? So etwa wie Schotten ihre Spiegel vor übermäßigen Abnutzung schützen? Immer etwas davor hängen. Ich lese in der Broschüre, man hätte eine patentierte Technologie. Die Sonne kann es ja nicht sein, weil der Konstrukteur davon sein Patent in der Sintflut verloren hat.

Hinter dem Patent müssen tolle Erkenntnisse stecken: "Bis zum 20. Jahrhundert spielten die Zapfenzellen die wichtigste Rolle, deshalb wurde die Wellenlänge von RGB (rot, grün, blau) als die wichtigsten Komponenten in der Theorie der menschlichen Sehkraft aufgefasst." Das literarische Werk liest sich so wunderbar spannend an wie Bedienungsanleitungen billiger asiatischer Uhren. Aber es wird noch besser: "Im Jahr 1996 wurde der für Computergraphiken verwendete Bildkompressions Algorithmus auf der Grundlage von Gegenfarbtheorien, anstatt auf der Grundlage von RGB, entwickelt und das Max Planck Forschungsinstitut in Deutschland entdeckte 1999 den Stäbchen-Zapfen-Verlauf, der veranlasste, dass sowohl Stäbchenzellen als auch Zapfenzellen in der Theorie der Sehkraft des 21. Jahrhunderts als äußerst wichtig betrachtet werden." Will sagen, die Lichtforschung in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.

Wozu ist das Patent gut? Unglaublich aber wahr:

Der mir vorliegende Bericht (wenn Sie hier klicken, liegt der Ihnen auch vor) sagt: "Der Test zeigt, dass der Einsatz der XXX Lampen, eine Konzentration fördernde Wirkung auf einen Großteil der Probanden hat. Das bestätigt die Auswertung der Tests." Und es geht noch besser "Des Weiteren ist eine motivierende Wirkung des Lichts auf das Arbeitsverhalten zu erkennen. Da 71% der Teilnehmer das Licht als motivierend empfunden haben."

Wer die Wundermittel, Pardon Leucht-, beschaffen will, müsste sich den Bericht lesen. Dort stehen die Bezeichnungen. Wer die Wirkung nicht glaubt, kann sich ja eine der getesteten Lampen kaufen und den Bericht unter deren Licht noch einmal lesen. Da der wissenschaftliche Befund sicherlich reproduzierbar ist, kann man sich über die Wirkung vergewissern, indem man die Lampe für exakt den gleichen Zweck benutzt: "… andere Probanden nutzen die Lampe als Arbeitsleuchte bzw. als Näh- und Strickleuchte." Noch ein Riesen-Schritt in der Geschichte des Lichtmachens. Die Strickleuchte. Um die zu bezahlen, muss eine alte Oma allerdings viel länger stricken als mit der ollen Glühbirne. Ob das den Augen gut tut?

Anm.: Falls die Motivation der Lampe nicht ausreicht, hier finden Sie das Lied "Cast on baby ………… der Gute Laune Song zum stricken und häkeln".

- Es hilft gegen Depressionen und Melancholie

- Verbessert die Arbeitskonzentration, z.B. Verringerung der Ablenkung, Verbesserung der Schulleistung

- Steigerung der Arbeitseffizienz, Reduzierung des Cortisol (Stresshormon) Spiegels

- Steigerung der Umsätze im Laden, durch längeres Verweilen im Verkaufsräumen

- Schutz der Sehkraft, Reduzierung der Augenermüdung

- Vorbeugung bei Hautallergie

Das Wundermittel heißt Beleuchtung mit Tageslicht. Da man dasselbe aber nicht verkaufen kann, weil der Hersteller es jeden Abend wieder zusammen rollt und weglegt, dann bitte "Beleuchtung mit Vollspektrum-Tageslicht sehr nahe dem Sonnenlicht". Da haben wir´s. Die ganze Story von dem 20. Jahrhundert bis jetzt dreht sich also um die Vollspektrumlampe. Aber halt - hier ist ein LED Produkt gemeint. Die besagte Vollspektrumlampe war eine Schöpfung des seligen John Ott, der damit die Kürbisse für den Wagen von Aschenputtel zum rasanten Wachstum angeregt hatte. Aber seine modernen Nachfahren geben sich mit Kürbissen nicht mehr ab. Bei denen ging es um wichtigere Arbeiten, wie man aus einer Anmerkung zur Untersuchung der Wirkung auf den Menschen ablesen kann: "Die Strahler Leuchte 12 W (PXXX) wurde für Arbeiten wie nähen, stricken, löten, feinmechanische Arbeiten und schreiben besonders positiv hervorgehoben." Offensichtlich wurde das gesamte Spektrum der täglichen Verrichtungen eines Menschen wie Stricken, Nähen, Löten und Schreiben zur Bewertung benutzt. Lesen findet sich leider nicht darunter.

Sag' mir wo die Leuchten sind, wo sind sie gebleiben?

In Licht 7/2018 fand ich eine kleine Meldung, die - hätte man sie in den 1980ern gelesen, einem Erdbeben gleich gekommen wäre. Jedenfalls in der Lichttechnik. Die kleine Meldung ist betitelt: "Verkauf des Leuchtengeschäfts". Na und? Es werden so viele Leuchtengeschäfte verkauft, dass eine Meldung in Licht schon übertrieben klingt. Der Chef des verkaufenden Unternehmens erklärt in dürren Worten eine (beinah) Pleite, aber richtig geschönt, wie Wirtschaftsleute so von sich geben, wenn was nicht rund läuft. Es heißt "Dank zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit XX deutlich stabilisiert, sodass wir nun einen geordneten Verkaufsprozess anstoßen." Will sagen, wir sind an der Pleite vorbei geschrammt. Nun wollen wir den Laden endlich verkloppen. So drückt sich natürlich kein Industriekapitän aus, jedenfalls ohne viel viel Bier. Das Bier will er sich noch verdienen durch neue lukrativere Arbeit: "Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsgeschäfte haben." So kann man sich auch ausdrücken, wenn man nicht sagen will, man habe seine Zeit bislang leider mit Pillepalle vergeudet. Was diese neuen wachstumsstarken Zukunftsgeschäfte sein sollen, hat er nicht verraten. Hoffentlich macht er nicht das, was Nixdorf & Co., also das gesamte deutsche Computergeschäft einschließlich der einstigen Muttergesellschaft, betrieben haben, bis ihnen die Luft ausging: Zukunft verkaufen, wenn Leute funktionierende Computer brauchen. Heute.

Die Rede ist von einem Leuchtengeschäft, das in Traunreut getrieben wird. Als die Welt noch in Ordnung war, saß dort das Siemens Leuchtenwerk. Und ist wohl sitzengeblieben. Nur der Name hatte sich zwischendurch im Jahr 1997 modernisiert: SiTeCo hieß die Firma, seit Siemens glaubte, das Leuchtengeschäft gehöre nicht mehr zum Kerngeschäft. - Was das ist, will gerade der Konzernchef Jo Kaeser feststellen. - Sie fühlt sich der Tradition des Lichts verpflichtet. Und gibt ihren Daseinszweck so an: "Als richtungweisendes Unternehmen mit einer rund 150-jährigen Erfahrung hat Siteco die Beleuchtungstechnik entscheidend geprägt. Heute verbindet die Marke Siteco technologische Ideen mit Dienstleistermentalität und dem Gespür für das Machbare." Ich weiß leider nicht, ob bei den Scheidungspapieren stand, dass die die 150-jährige Tradition miterben durften. Könnte sein, denn die Mutter hat die nicht mehr.

Die neuen Herren im Hause waren nicht in der Tradition des Lichts. Nach Müntefering eher dem Profit zugetan. Er nannte solche Unternehmungen Heuschrecken, die weltweit Schrecken verbreiten, weil sie nur nach Heu aus sind. Dass der alten Mutter die Dienstleistermentalität in die Wiege gelegt wurde, womit sie das neue Kind sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen hat, wird man leider auch nicht behaupten können. Sie war Teil eines Oligopols in Licht, das ist eine Form der Markbeherrschung, wenn es zu einem Duopol oder gar Monopol nicht reicht. Einige interessante Aspekte hatte ich bereits kommentiert (hier oder da). Da man einen Teil davon ziemlich eigenständig betreiben wollte, hat man das Geschäft säuberlich aufgeteilt: Das Leuchtmittel stellt Osram her, was darüber kommt, bestimmt die Lichttechnik. Und Siemens Lichttechnik wollte natürlich so ziemlich alles bestimmen, was und wie in Deutschland leuchtete. Das tat sie derart gründlich, dass die Jahrestagungen der Lichttechnischen Gesellschaft zu einer Art Katalog-Lesung mutierten. Für viele Jahre war für mich Tagung = Tiefschlaf, und sofort bei Beginn der ersten Diashow fielen mir die Augen zu. Übrigens: Einst benutzte man statt Diaprojektoren Epidiaskope. Man konnte den Katalog gleich darunter stellen, das Licht im Saal nicht nur Dimmen, sondern ganz schlafen legen. Das Auditorium tat dies von selbst.

Doch eines schönen Tages war das Geschäft mit Leuchten nicht mehr Kerngeschäft. So wurde SiTeCo geboren. Die Firma wurde noch einmal verkauft und kam 2011 … zu Osram. Seitdem baut Osram alles, d.h. Leuchte wie Leuchtmittel. Sagen wir mal, nahezu alles. Denn die LED wurden an Chinesen verkauft (Ledvance). Osram nannte sich zwischendurch Full Solution Provider (hier). Solutions (intern Lighting Solutions LS) leistete wohl Siteco, die auf den vielen neuen Websites von Osram immer weiter nach hinten gerückt ist. Jetzt hat wohl der Chef die Schnauze full. Lighting Solutions sollen nicht mehr mit Digital Lighting Solutions & Systems zusammen berichtet werden. Macht wohl schlechten Eindruck.

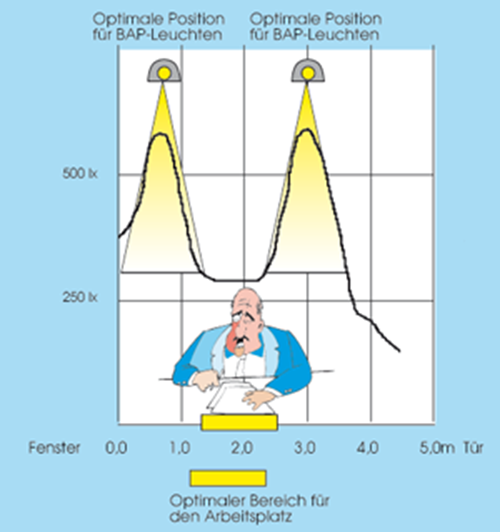

Langsam zum Mitschreiben: Osram baut keine Leuchten mehr. Ist wohl dann nicht mehr Full Solution Provider. In November soll der Vorstand am Kapitalmarkttag dem Verkauf die Ab-Solution erteilen. Schade. Einst war das jetzige Verkaufsobjekt so mächtig, dass lichttechnische Kongresse, wie gesagt, eher Lesungen aus ihrem Leuchtenkatalog ähnelten. Und das Wort des großen Vorsitzenden klang so kräftig, das auch die taubsten in der Branche hinhörten. So z.B. gab es in Deutschland nur ein Lichtkonzept: Allgemeinbeleuchtung. Das hieß in seiner Lesart, dass in einer großen Halle überall die selbe Beleuchtung herrschen möge, wenn auch nur ein einziger Arbeitsplatz die benötige. Sonst würden die unterschiedlichen Leuchtdichteverhältnisse zu einer Ermüdung der Mitarbeiter führen. Mitarbeiter*Innen waren mitgemeint. Gott verhüt's! Ermüdung muss immer vorgebeugt werden! Geniale Absatzstrategie. Die natürlich nicht so liefe ohne kräftigen Schub vom Gesetzgeber. Dafür mussten diverse Dokumente so formuliert werden, dass der Eindruck entstand, lichttechnische Normen seien so etwas wie Gesetze.

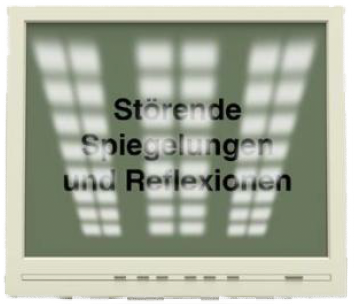

Das Genialste sollte aber noch kommen, Leuchten, die nicht leuchten. Dark Light hieß die Technik, die man schwupps in Bildschirmarbeitsplatzleuchte umtaufte. Die Branche moserte zunächst, weil sie eloxiertes Aluminium nicht so schnell biegen konnte. Als sie es gelernt hatte, war der Widerstand weg. Und es wurde Licht, Pardon, Norm. Und sie würden so glücklich mit ihrer Technik weiter so leben, wäre da nicht eine Diskrepanz zwischen Postulat und Physik: Mit den Leuchten kann man keine Allgemeinbeleuchtung produzieren. Ach was, so wichtig ist die Sache nun auch nicht. Dann heißt der Krempel halt arbeitplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung. Und sie ist derart gründlich arbeitsplatzbezogen, dass in der Mitte des Arbeitsplatzes weniger Licht ankommt als am Ende.

Zu seiner Ehre muss ich aber hinzufügen, dass er die Pros und Cons der Technik veröffentlichte, bevor sie allgemein verfügbar war. Die Quelle liest nicht Erika Mustermann und auch nicht ihr Gatte Anton Mosermann, mosern taten die fachkundigen Leser aber auch nicht. Ganz dumm, dass ich einer davon war. Offensichtlich nicht ganz so fachkundig.

Man kann alle Leute einige Zeit

zum Narren halten und einige Leute allezeit;

aber alle Leute allezeit zum Narren halten kann man nicht.

Abraham Lincoln

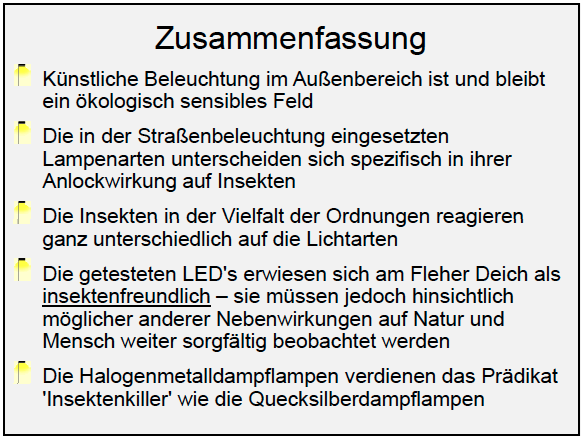

Welches Licht führt Insekten in den Tod?

In Licht 7/2018 wird von einem Experiment berichtet, das meine - und nicht nur meine - Meinung über die Insektenwirkung von Beleuchtung ändern könnte bzw. müsste. Allgemein glaubt man, die Anziehungswirkung auf Insekten sei eine Frage des Spektrums. Dieser Versuch sagt aber etwas anderes aus.

Als jemand, für den die Wirkung von künstlichem Licht auf die Natur schon von Kindesbeinen an interessant war, las ich den Artikel mit großem Interesse. Als Kind sah ich, wie - nicht wie Motten zum Licht fliegen - Fledermäuse an Gaslaternen jagten. Die waren umschwirrt von Insekten, und die Fledermäuse hatten schon längst ihre Jagdreviere draußen aufgegeben. Sie jagten bei uns in der Straße. Allerdings war der nächste Bach nicht weit und 100 Meter weiter begannen Felder. Auch Fische liebten das künstliche Licht. Ich fischte abends bis nachts an einer Laterne, die der weltberühmte Fotograph Ara Güler gerne fotografierte. Der trank seinen Tee nur einige Meter von der Laterne entfernt. Manchmal brodelte das Wasser voller Fische. Und auch die Fledermäuse kamen öfter vorbei, weil auch die Insekten auf die Laterne flogen.

Das Licht übte auch eine mittelbar fatale Wirkung auf den Blaufisch. Der ist so schlau, dass er weiß, dass eine senkrechte kleine Säule von Meeresleuchten, yakamoz genannt, eine Angelleine bedeutet. Daher fischt man den nachts mit einer Primus-Laterne, dessen Licht etwa einer 1 kW-Lampe gleicht. Lang ist es her. Heute ist die Laterne weg, weil es dort die ganze Nacht hell ist. die erste Brücke, die zwei Kontinente verbindet, brachte nicht nur der Laterne den Tod. Jetzt würden die Insekten auf die Brücke fliegen, die alles erleuchtet. Oder auf die bunte Moschee, erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Wären noch welche da …

Damit man in Deutschland nicht die letzten Insekten auch der nächtlichen Beleuchtung opfert, fand der besagte Versuch statt. Die Testobjekte waren eine Na-Hochdrucklampe, eine Metallhalogenlampe, eine weiße LED und eine warme LED. Die Leuchten sollten so weit wie möglich gleich sein. Waren leider nicht, weil es damals (2011) nicht so starke LED gab.

Zunächst waren die Forscher überrascht, dass manche Insekten kaum Interesse an Licht zeigten. So wie Eintagsfliegen. Vielleicht lag es daran, dass sie abends auch ohne Licht tot sind. Aber auch Ohrwürmer hatten wenig Interesse gezeigt. Im Ohr ist es meisten auch dunkel, oder? Die beiden Entladungslampen haben sich als bessere Insektenkiller erwiesen, im Schnitt schnitt die Halogenmetalldampflampe stärker ab. Die weiße LED lockte fast doppelt so viele Insekten ins Jenseits als die warme, aber beide weniger als die Entladungslampen.

Die Forscher wollen aber der Lichtindustrie nicht den Gefallen tun und erklären, dass LED insektenfreundlicher wären. Das Ergebnis könnte dadurch zustande gekommen sein, dass deren Lichtstrom geringer war. Auf keinen Fall soll die Insektenwirkung nur dem Spektrum zugeordnet werden. Zudem ändert sich die Rangfolge der Leuchtmittel von Insekt zu Insekt. Außerdem macht das Material der Abdeckung viel aus.

Die Untersuchung klingt sehr anders als eine vom gleichen Forscher (Prof. Eisenbeis) durchgeführte Studie aus Düsseldorf (hier). Ob es was ausmacht, dass die neue Studie aus Frankfurt stammt? Damals (2014) hiess es:

Es werden also neue Forschungshorizonte eröffnet. Man sagt dann nicht mehr insektenfreundlich, sondern vielleicht ohrwurmfreundlich oder zikadenfeindlich? Allerdings scheint das Licht als Insektenkiller ohnehin weit abgeschlagen zu sein. Die Landwirtschaft soll in den letzten 30 Jahren bis zu 90% der Insektenpopulation leise vernichtet haben. Mal sehen, wie viele Insekten noch in Deutschland leben, wenn man endgültig geklärt hat, welche Lampen mehr Insekten anlocken. Wenn man lange genug forscht, könnte das Ergebnis heißen: Licht lockt keine Insekten (mehr) an.

Warum eine LED-Beleuchtung nicht energieeffizient ist …

Wenn es nach den Förderern der LED-Technik unter den Bürokraten geht, hat es noch nie ein Leuchtmittel gegeben, das mit Energie besser umgeht als die LED, vielleicht die Na-Niederdrucklampe ausgenommen. Mag sein. Es gibt aber einen Effekt, der besagt, dass ein Leuchtmittel, das zu mehr Nutzung drängt, den Einspareffekt vernichten kann, der Rebound-Effekt. So kann man z.B. bei der Weihnachtsdekoration davon ausgehen, dass die Leute weit mehr Lampen benutzen als einst, weil man mit LED wunderbar dekorieren kann. Oder die Beleuchtung in Bad-Kacheln. Früher hätte nie jemand seine Wände mit Lampen gekachelt. Jetzt gibt es die Kacheln einfach zum Anschließen. Und LEDs, die dem Topf eine Anmut verleihen wie einst Fackeln Mausoleen.

Während die oben angeführten Beispiele einen freiwilligen mehr Konsum an Energie betreffen, den man auch abstellen kann, gibt es erzwungenen Mehrverbrauch durch bestimmte Eigenschaften einer Technik. Dieser betrifft nicht nur das Leuchtmittel, sondern das gesamte DrumHerum. Denn Leuchtmittel leuchten nicht allein. Manche fast, denn sie benötigen nur zwei Anschlüsse, und man kann mit dem Objekt was anfangen. Ein solches Objekt hieß Linestra und war ein Lieblingsobjekt von Leuten, die den schlechten Umgang mit Energie bemängelten. Linestra konnte man einfach ins Bad hängen, sie brauchte keine Leuchte. Sie blendete nicht - und man sah schön aus, ihr Licht schmeichelte im Spiegel. Deswegen hat Osram die lange Zeit produziert.

Ersetzt man eine Linestra durch LEDs oder Leuchtstofflampen, muss man mehr Aufwand treiben, um dieselbe Wirkung zu erzielen, weil beide mehr oder weniger blenden. Zudem brauchen sie mehr Technik zum Leuchten. Das Problem ist bekannt, deswegen hat z.B. die Lichtlobby in Brüssel interveniert, damit man nicht das Leuchtmittel allein betrachtet, sondern als System.

Was weniger bekannt ist, dass die recht hohen Werte für Beleuchtungsstärken, die die Normen empfehlen, nicht wegen der Sehaufgabe erforderlich sind (hier), sondern wegen der Eigenschaften der Leuchtmittel. So wird die besagte Linestra bei 5 lx wie bei 50 lx noch angenehm aussehen. Nicht aber eine 1,5 m Stablampe bei 50 lx. Wer es dennoch nicht glaubt, kann es ausprobieren. Eine L-Lampe (z.B. Philips TL-D 58W 840 Super 80 mit 5200 lm) in einem Zimmer aufgehängt, in dem die mittlere Beleuchtungsstärke 50 lx beträgt, verleiht dem Raum eine Grabesstimmung. Und der Mittelwert sagt überhaupt nichts aus, weil man keine Gleichmäßigkeit erreicht. Ergo? 500 lx. Da sieht die Lampe, eher Lampen, schon brauchbar aus, wenn man überhaupt bei dem kalten Licht von brauchbar reden darf.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass jedes Leuchtmittel mit einer höheren Leuchtdichte eine höhere Umgebungshelligkeit benötigt, um akzeptabel zu wirken. Soweit die Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus? Die Planer müssen noch die EnEV berücksichtigen. Oder? Schön wär´s! Seit 2011 haben wir keine (Neu)Installation mehr gesehen, die gerade Mal die erforderlichen 500 lx erreicht. 1.000 lx? Wird sogar meist lässig überschritten, bereits bei Installationen mit T5-Lampen haben wir öfter mehr als 1.500 lx (Neuwert) gemessen. Na, ja, die werden ja kaum in Neuplanungen berücksichtigt. LED ist in. Was ist damit? Das letzte gemessene Objekt lag bei 2.500 lx auf einem Doppelarbeitsplatz. Und wenn der glückliche Besitzer eines Steh-Sitz-Tisches sein Licht benutzen will, kann er mit etwa 3.800 lx rechnen. Eine bescheidenere Installation hatte im gesamten Raum 1.700 lx generiert. Toll, wenn man darunter Computerkurse abhält. Dafür war der Raum geplant worden.

Jetzt zur Energieeffizienz. Die Leuchte, die ihre 2.500 lx auf dem Tisch generiert, strahlt den größten Teil auf die Trennstelle zwischen den beiden Tischen. Wer das nicht für intelligent hält, möge sich eine neue LVK ausdenken. Ohne Blendung (Direkt- oder Reflexblendung) kann man die tollen LED mit hoher Lichtausbeute nicht betreiben. So haben ähnliche Leuchten wie die gemessene alle eine Tiefstrahlcharakteristik.

Ergo? Weder die Leuchtstofflampen mit den Durchmessern T5 oder T2 noch LED eignen sich kaum für Direktbeleuchtung. Hingegen kann man damit sehr gute Indirektbeleuchtung erstellen. Und das frisst mehr Energie pro Lux auf der Arbeitsebene.

Das ist in der Kurzfassung der erzwungene Rebound-Effekt.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025