Posts Tagged: Innovation

Ausgezeichnetes Licht - Lichtdesignpreis 2025 vergeben

18.08.2025

-

Eine ausgezeichnete Idee, Lichtprojekte auszuzeichnen, wurde auch 2025 fortgesetzt. Die Gewinner des Wettbewerbs DER DEUTSCHE LICHTDESIGN-PREIS 2025 wurden am 3. Juli 2025 in der Osnabrück-Halle bekannt gegeben. Die Videos sind aus Hüthig GmbH/falscherfilm.org. Die Bildquellen sind hier aufgelistet. Weitere Infos hier.

1

1

1

1

1

Gutes Gewissen

31.07.2025

-

Heute habe ich beim Aufräumen die Korrespondenz zur Vorbereitung des Projektes "Licht und Gesundheit" wiedergefunden. Dieses sollte nach den Plänen in den 1980ern ein Modellprojekt werden, bei dem wir zehn verschiedene Beleuchtungssysteme installieren und einer Vergleichsuntersuchung unterziehen wollten. Zu diesem Zweck baten wir die Industrie, uns 10 Lichtsysteme zur Verfügung zu stellen.

Nichts Ungewöhnliches an und für sich. Ungewöhnlich war die Reaktion der Industrie. Ich hatte 10 Geschäftsführer bzw. Leute mit vergleichbaren Aufgaben angeschrieben und denen mitgeteilt, dass dies eine Vergleichsuntersuchung sein würde. Und die Wirkungen auf die Gesundheit betreffen. Gewöhnlich bei solchen Vorhaben ist, dass sie entweder nicht stattfinden, weil niemand Nummer 2 sein will. Oder dass die Teilnehmer diverse Bedingungen stellen. Deswegen haben wir immer die Vergleichsobjekte unbemerkt von den Herstellern gekauft. Und zwar alle. Denn manche großzügigen Herrschaften jubeln einem als Testobjekt ein besonders präpariertes Exemplar unter. Das kannte ich aus jahrelanger Mitarbeit für Stiftung Warentest.

Nun zu meinem glücklichen Fund: Meiner Bitte um Testobjekte wurde ohne Aufhebens entsprochen. Und das obwohl ich schon mehrfach Artikel mit negativen Ergebnissen für die Beleuchtung von Büros veröffentlicht hatte. Schlichtes Ergebnis: Alle angesprochenen Unternehmen waren sich sicher, dass ihr Lichtsystem gut abschneiden würde.

Mea culpa – Asche von Gestern über mein Haupt

17.07.2025

-

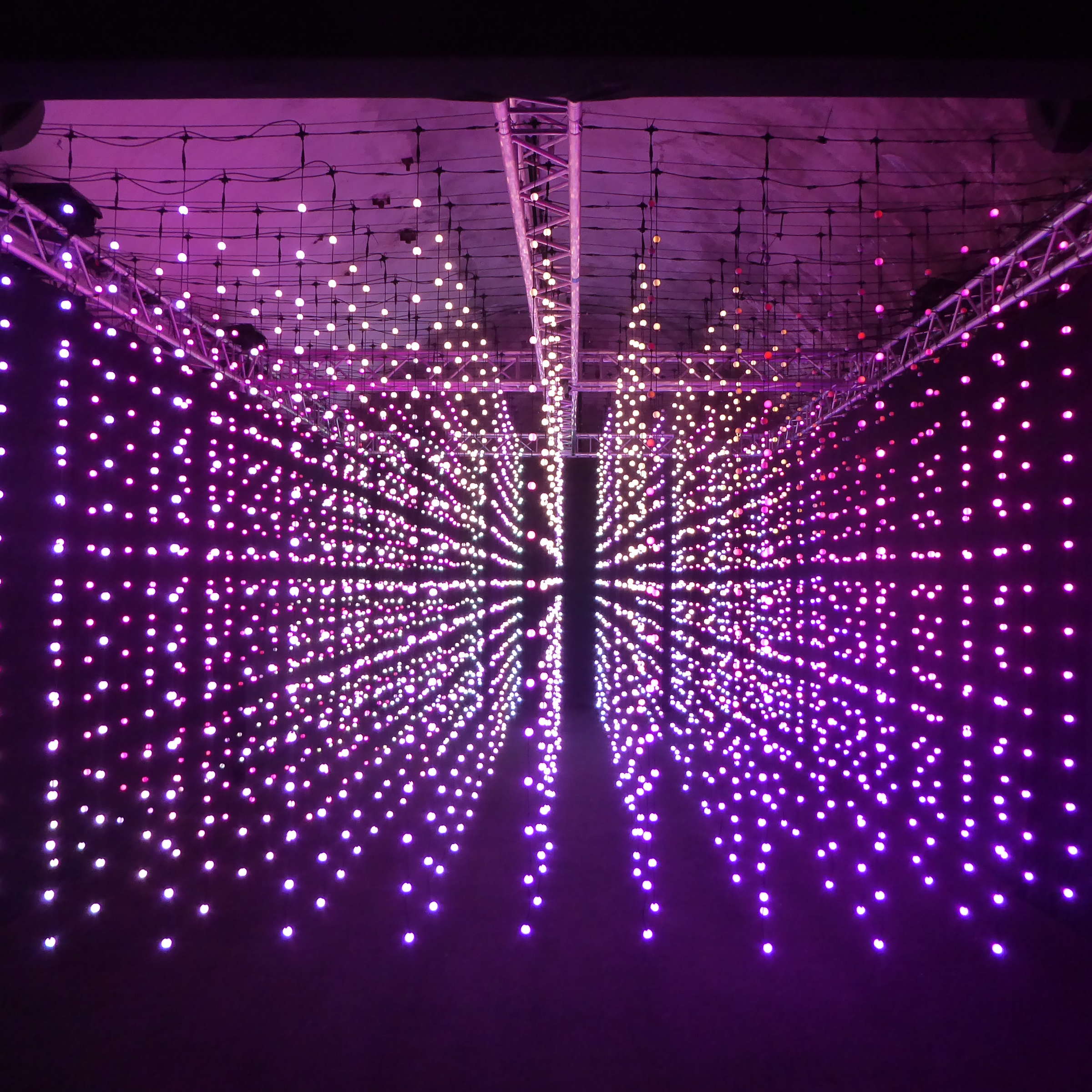

Man lästert gerne über Leute, die wichtige Entwicklungen nicht vorhersehen konnten. So z.B. die historische Leistung, aus der einst nur so glimmenden LED ein Leuchtmittel geschafft zu haben, dessen Größe von mikroskopischen Elementen zwischen Badfliesen bis ein fast kilometerlanges Display reicht, das eine Straße überdacht (kein Scherz - hier oder vor allem da). Kein Leuchtmittel der Vergangenheit war zudem effizienter.

Mir ist das Lästern über andere Leute zu mühsam, da ich sichergehen muss, dass sie sich wirklich geirrt haben. Da ist es einfacher, sich an die eigene Nase zu fassen. Mir fällt da gerade eine Anfrage der Zeitschrift Form ein, die im Jahr 2000 von mir wissen wollte, welche neuen Entwicklungen in der Lichttechnik eine große Zukunft hätten.

So schrieb ich einen Artikel über zwei Neuigkeiten aus dem vorhergehenden Jahrzehnt. Die eine war die Schwefellampe, die ein volles Tageslichtspektrum versprach. Die andere war ein Schlauch, der das Licht von einem Ort zum anderen leiten konnte. Hätten die Schildaer den Schlauch besessen, hätte man ihr Rathaus nicht mit Säcken voll Licht beliefern müssen.

-

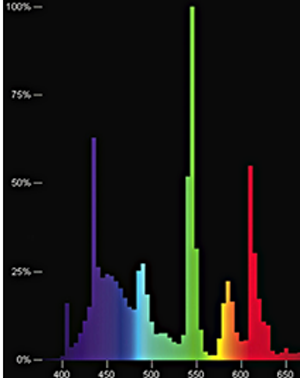

Die Schwefellampe, besser gesagt Schwefelkugellampe, würde die große Schwachstelle der Leuchtstofflampe beseitigen, das Spektrum. Zwar schaffte auch die Leuchtstofflampe u.U. ein recht volles Spektrum, sie brauchte dazu rund 60% mehr Energie per Lux als ihre Schwestern mit einem mageren Spektrum. Deren schlechte Farbwiedergabe wurde nur durch die Bemühungen des Marketings erträglich erklärt: Damit die Farbwiedergabe nicht drittklassig schien, erfand man eine Farbwiedergabe der Stufe 2b. Die Schwefel-Lampe würde diese Krücke nicht brauchen.

Dann war da noch was. Das Leuchtmittel war eine Kugel ohne Elektroden. Also kein Elektrodenverschleiss, die die Lampe frühzeitig sterben lässt, wenn man sie zu häufig schaltet. Da musste man den verdutzten Benutzern nicht erklären, dass sie ihr Licht auch dann nicht ausschalten sollen, wenn sie es nicht brauchen. Die Lampen waren zudem gut dimmbar und änderten dabei ihr Spektrum überhaupt nicht. Wer hingegen eine Glühlampe dimmt, erhält einen wärmenden Ofen. Bei der Leuchtstofflampe bleibt man eventuell durch das Flimmern wach.

.

Nun zu dem Schlauch, einem Lichtleiter. Er ließ mich seinen Vorgänger aus den 1970ern vergessen, der die Welt der Architektur in Aufruhr versetzt hatte. Mit Lichtleitern würde man die Sonne in unterirdische Städte leiten. Adieu Energiekrise, unterirdische Städte brauchen keine Heizung. Kein Regenschirm, kein Schlamm, kein Schneefall. Rundherum glücklich.

Im Institut für Lichttechnik der TU Berlin wurde in den 1990ern eine Anlage installiert, die die Sonne vom Dach in den Keller durch vier Etagen leitete. Da man in Häusern Licht auch braucht, wenn die Sonne woanders weilt, konnte der Lichtleiter umgeschaltet werden auf eine künstliche Quelle.

Die hätte ich mir angucken sollen. Dann hätte ich den besagten Artikel nie geschrieben. Denn ihre Leistung betrug ganze 2 kW. Warum aber gerade 2 kW? Wer hat sie festgelegt? Kann man sie nicht ändern, wo man in der Technik alles Mögliche nahezu beliebig ändern kann? Diese lässt sich leider nicht ändern, sie beruht auf einer Naturkonstanten.

.

Um die Frage zu verstehen, muss man wieder zurück in die 1970er. Der Protagonist der damaligen Idee vom Lichtschlauch, ein russischer Professor, erzählt an der Uni vor staunendem Publikum von dem neuen Wunder. Am Ende großer Applaus! Nur mein Doktorvater hat eine Frage, eine schön dumme. Er fragt den Professor, ob er gerechnet hätte, wieviel Tageslicht in die unterirdische Stadt müsste. Dieser fragt verdutzt zurück, was die Rechnerei sein soll. Genau da kamen die ominösen 2 kW ins Spiel. Man kann Sonnenlicht nur mit Spiegeln einfangen. Und diese können pro Quadratmeter Fläche senkrecht zur Sonne maximal nur etwa 1 kW Leistung einfangen. Wenn die denn zu scheinen beliebt.

Ergo muss der Spiegel groß sein und ständig nach der Sonne gedreht werden. So ein Ding heißt Heliostat und funktioniert leider nur, wenn Helios ohne Wolken scheint. Soll es in der unterirdischen Stadt sonnig hell sein, muss der Spiegel vergleichbar groß wie die Fläche der Stadt sein. Ansonsten kann man mit vernünftig großen Spiegeln halt nur 2 kW einfangen. Den sachlichen Hintergrund kann man hier ausfühlicher lesen. Den hatte ein Österreicher, der sich als den Gottvater des Lichts feiern lässt, auch nicht verstanden. Er wollte den Tiroler Ort Rattenberg, der im Schatten des Bergs gebaut war, mit Spiegeln auf dem gegenüberliegenden Hügel mit Tageslicht beleuchten. Aus dem Nachbarort Kramsach sollten 30 gewaltige Spiegel, Heliostaten in der Fachsprache, aufgestellt werden. Da deren Licht womöglich über Rattenberg hinweg fliegen würde, statt das Örtchen zu beleuchten, sollte auf den Ausläufern des Schlossberges eine zweite Spiegelwand aufgestellt werden. Damit sollten die Bewohner von Rattenberg von ihrer Winterdepression befreit werden. (mehr hier oder da oder dort). Von Schattendorf zu Sonnenau - im Märchen geht es anders. Man baut das Dorf einfach auf der Sonnenseite auf.

.

Die Sache in den 1970ern war mit dem Diskussionsbeitrag meines Doktorvaters gegessen. Sie kam wieder, als die EU das Tageslicht zum Energiesparen entdeckte und massenweise mit Geld warf. So kam es zu der Installation an der TU. Als ich mich auch an einem solchen Tageslichtprojekt beteiligen wollte, sagte ein erfahrener Kollege aus der TU Berlin lapidar „Bevor du was glaubst, prüfe nach, ob die rechnen können.“ Dem Rat folgte ich. Und siehe, einer meiner beiden Partner, ein Architekt, konnte bestens rechnen, der andere, ein Physiker, überhaupt nicht. In der Theorie ist es andersherum.

Wir rechneten den Beitrag des Tageslichts zum Energieeinsparen wunderbar schön. Doch ein Fachmann aus dem Facility Management eines großen Konzerns rechnete uns auf ein Zehntelcent pro kW, dass sich Tageslicht nicht rechnet, wenn man nur an Lux denkt. Es hat andere Meriten. Nicht weniger enttäuschend las sich ein Angebot einer renommierten Lichtfirma an einen Konzern, das die Einsparung von Energie mithilfe des Tageslicht vorrechnete. Die Investition würde sich lohnen. Allerdings in 42 Jahren.

Und der Lichtschlauch? Wie intelligent ist es, einen Schlauch mit ca. 30 cm Durchmesser durch ein Gebäude zu ziehen, um eine Leistung von 2 kW zu transportieren? Das entspricht ca. 8 Ampere, die man notfalls über einen Klingeldraht übertragen kann. Dieser überträgt den Strom 24 h, während der Schlauch mindestens die Hälfte des Jahres leer bleibt.

Leider sieht die Bilanz des Nutzens der Schwefellampe auch nicht besser aus. Erfunden wurde die Schwefelkugellampe 1990 von Wissenschaftlern, die für Fusion Systems Corporation in Rockville, Maryland, arbeiteten. Eigentlich durch einen Unfall. Ein Mitarbeiter hatte eine Glaskugel mit Schwefelfüllung in die Mikrowelle gelegt, die dort schön strahlte. Die Erfindung weckte so große Hoffnungen, dass man gleich ein Unternehmen gründete (Fusion Lighting).

.

Dumm nur, dass man die Schwefellampe nicht in kleinen Einheiten bauen kann. Deswegen hatte Fusion Lighting 1997 ein System entwickelt, das das reichlich vorhandene Licht über lange Strecken verteilte. Das war ein Lichtleitertunnel (Lightpipe) aus reflektierendem Polykarbonat von 3M, von mir respektlos Lichtschlauch genannt. Mich tröstet es, dass ein Prototyp im Smithsonian-Nationalmuseum in Washington neben der Glühbirne von Thomas Edison ausgestellt wurde. So groß war mein Irrtum wieder nicht.

Die ersten „Lampen“ waren 80 m bzw. 31 m lang. Sie sparten Unmengen Energie. Übrigens, Lichtschläuche, die Licht über große Entfernungen leiten, gibt es. Es wird geschätzt, dass die ausgerollte Länge der Glasfaserkabel weltweit mehr als 5 Milliarden Kilometer überschritten hat. Dies entspricht in etwa dem 57-fachen der Entfernung von der Erde zum Mars oder der ungefähren Entfernung zum Planeten Pluto am Rande des Sonnensystems. Beleuchten tun die Kabel allerdings nichts. Sie leiten Information weiter.

Im Jahr 2000 verschwanden die Internetseiten von Fusion Lighting. Es wurde bekannt, dass die Lichttunnel nicht den Erwartungen entsprachen, da sie vergilbten. Dann wurde es still um das Wunder. Wenn sie nicht vergilbt wären? Hat jemand berechnet, mit welchen Kosten man einen dicken Schlauch, der sich durch alle Räume zieht, staubfrei hält?

(Näheres hier und da, aber leider sonst nirgendwo) Ich vermute, nicht allzu viele Leute wollten 80 m Licht an- oder ausschalten. Jedenfalls nicht gleich auf einmal.

Beleuchtungstheorie a la KI

14.03.2024

-

Dieser Beitrag hat nicht direkt was mit Licht oder Beleuchtung zu tun. Vielmehr soll er zeigen, dass alle, die bis jetzt lichttechnisches Wissen manipuliert haben, sich winzig ausnehmen gegenüber der KI, der sog. künstlichen Inteligenz.

Ich hatte nichts vor außer wissen zu wollen, wem wir die Idee vom Zwielicht in der Beleuchtungstechnik zu verdanken haben. So schrieb ich ganz naiv die folgende Frage (im Fachsprech Prompt):

Wer hat die Theorie vom Zwielicht in der Beleuchtung aufgestellt?

Da die KI kein Unmensch ist, bekam ich drei Antworten zur Auswahl. Hätte ich morgen mein Examen bei Prof. Hellwig, würde ich eine davon präsentieren. Was der dazu sagen würde, ist kaum auszumachen. Er würde vermutlich nichts sagen und nur den Weg aus dem Fenster andeuten.

Zwielicht zum Ersten

Es gibt keine einzelne Person, der die Theorie vom Zwielicht in der Beleuchtung zugeschrieben werden kann. Die Entwicklung der Beleuchtungstechnologie und die damit verbundenen Theorien und Konzepte waren das Ergebnis der Arbeit von vielen verschiedenen Personen und Organisationen im Laufe der Geschichte.

Einige wichtige Beiträge zur Entwicklung der Beleuchtungstheorie:

-

-

-

-

- Leonardo da Vinci: Er studierte die Lichtausbreitung und -reflexion und trug zur Entwicklung der Perspektive in der Kunst bei.

- Isaac Newton: Er entwickelte die Theorie der Farben und trug zum Verständnis der Lichtbrechung und -zerlegung bei.

- Thomas Edison: Er erfand die Glühbirne, die die Beleuchtung revolutionierte.

- Louis Pasteur: Er erkannte die Bedeutung von Licht für die Hygiene und trug zur Entwicklung der Beleuchtung in Krankenhäusern und anderen Gebäuden bei.

- Richard Kelly: Er prägte den Begriff "Human Centric Lighting" und trug zur Entwicklung von Beleuchtungskonzepten bei, die den Bedürfnissen des Menschen gerecht werden.

-

-

-

Wer davon nicht genug hat, kann sich den Rest der Message angucken (aber bitte nicht glauben)

Heute gibt es eine Vielzahl von Beleuchtungstheorien und -konzepten, die sich mit verschiedenen Aspekten der Beleuchtung befassen, z. B. mit der Lichtfarbe, der Lichtintensität, der Lichtverteilung und dem Einfluss von Licht auf den Menschen.

Die Theorie vom Zwielicht ist ein relativ neues Konzept, das sich mit der Beleuchtung von Räumen mit künstlichem Licht befasst. Es geht darum, eine Beleuchtung zu schaffen, die sowohl die Vorteile von natürlichem Licht als auch die Vorteile von künstlichem Licht nutzt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Theorie vom Zwielicht in der Praxis umzusetzen. Zum Beispiel können dimmbare Leuchten verwendet werden, um die Lichtintensität an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. oder es können Leuchten mit unterschiedlichen Lichtfarben verwendet werden, um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen.

Die Theorie vom Zwielicht ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Beleuchtungstechnologie. Sie trägt dazu bei, eine Beleuchtung zu schaffen, die sowohl funktional als auch komfortabel ist.

-

Zwielicht zum Zwoten

Es gibt keine eindeutige Theorie vom Zwielicht in der Beleuchtung, die einer einzelnen Person zugeschrieben werden kann. Vielmehr ist die Entwicklung der Beleuchtungstechnik von zahlreichen Personen und Innovationen im Laufe der Geschichte geprägt worden.

Einige wichtige Meilensteine:

1802: Der englische Chemiker Humphry Davy erfindet die Davy-Lampe, die erste sichere Grubenlampe

1879: Der US-amerikanische Erfinder Thomas Edison erfindet die Glühbirne.

1901: Der deutsche Physiker Heinrich Rubens entwickelt die Quecksilberdampflampe.

1927: Der US-amerikanische Erfinder Irving Langmuir entwickelt die Natriumdampflampe.

1962: Die ersten Leuchtdioden (LEDs) werden entwickelt.

1990er Jahre: LEDs werden effizienter und leistungsfähiger und finden Einzug in die allgemeine Beleuchtung.

Heute gibt es eine Vielzahl von Beleuchtungstechnologien, die unterschiedliche Lichtspektren und Beleuchtungssituationen ermöglichen. Das Konzept des Zwielichts kann sich auf verschiedene Aspekte der Beleuchtung beziehen:

Die Dämmerung und Morgendämmerung: Diese Phasen der Beleuchtung bieten ein natürliches Zwielicht, das von vielen Menschen als angenehm empfunden wird.

Die Verwendung von dimmbaren Leuchten: Dimmbare Leuchten ermöglichen es, die Lichtintensität an die Bedürfnisse und die Umgebung anzupassen.

Die Verwendung von warmweißen und kaltweißen Leuchtmitteln: Warmweiße Leuchtmittel erzeugen ein gemütliches Licht, während kaltweiße Leuchtmittel ein anregendes Licht erzeugen.

Die Verwendung von RGB-Leuchtmitteln: RGB-Leuchtmittel ermöglichen es, verschiedene Farben und Lichtstimmungen zu erzeugen.

-

Zwielicht zum Dritten

Es gibt keine einzelne Person, der die Theorie vom Zwielicht in der Beleuchtung zugeschrieben werden kann. Die Entwicklung der Beleuchtungstheorie und -praxis war ein kollektiver Prozess, an dem viele Menschen im Laufe der Jahrhunderte beteiligt waren..

Einige wichtige Beiträge zur Beleuchtungstheorie:

Im 16. Jahrhundert: Leonardo da Vinci studierte die Lichtausbreitung und -reflexion und trug so zum Verständnis der Beleuchtung bei.

Im 17. Jahrhundert: Christiaan Huygens entwickelte die Wellenoptik des Lichts, die zur Grundlage der modernen Beleuchtungstechnik wurde.

Im 18. Jahrhundert: Benjamin Franklin und Joseph Priestley erforschten die Beziehung zwischen Licht und Farbe..

Im 19. Jahrhundert: Thomas Edison erfand die Glühbirne, die die Beleuchtung revolutionierte.

Im 20. Jahrhundert: Richard Kelly entwickelte die Theorie des "Zwielichts", die besagt, dass Menschen für optimales Wohlbefinden sowohl direktes als auch indirektes Licht benötigen.

Heute gibt es eine Vielzahl von Beleuchtungstechnologien, die unterschiedliche Lichtspektren und Beleuchtungssituationen ermöglichen. Das Konzept des Zwielichts kann sich auf verschiedene Aspekte der Beleuchtung beziehen:

Die Dämmerung und Morgendämmerung: Diese Phasen der Beleuchtung bieten ein natürliches Zwielicht, das von vielen Menschen als angenehm empfunden wird.

Die Verwendung von dimmbaren Leuchten: Dimmbare Leuchten ermöglichen es, die Lichtintensität an die Bedürfnisse und die Umgebung anzupassen.

Die Verwendung von warmweißen und kaltweißen Leuchtmitteln: Warmweiße Leuchtmittel erzeugen ein gemütliches Licht, während kaltweiße Leuchtmittel ein anregendes Licht erzeugen.

Die Verwendung von RGB-Leuchtmitteln: RGB-Leuchtmittel ermöglichen es, verschiedene Farben und Lichtstimmungen zu erzeugen.

-

Mir blieb die Spucke schnell weg. Denn ich dachte, die KI wäre nahe verwandt mit Prof. Peter Häberle. Wer das ist? Der Doktorvater von Karl-Theodor zu Guttenberg an der Universität Bayreuth. Das ist die Stadt, die einmal jährlich den Bauchnabel deutscher Kultur bildet, bzw, deren Grüner Hügel. Der Prof. Häberle hat einem Sammelsurium von wahren Namen und Begriffen geglaubt, die für sich gesehen so falsch nicht waren. Aber im Potpourri? Der Name ist Programm. Das Wort bedeutet verdorbener Topf. Und so ähnlich sollte man KI behandeln.

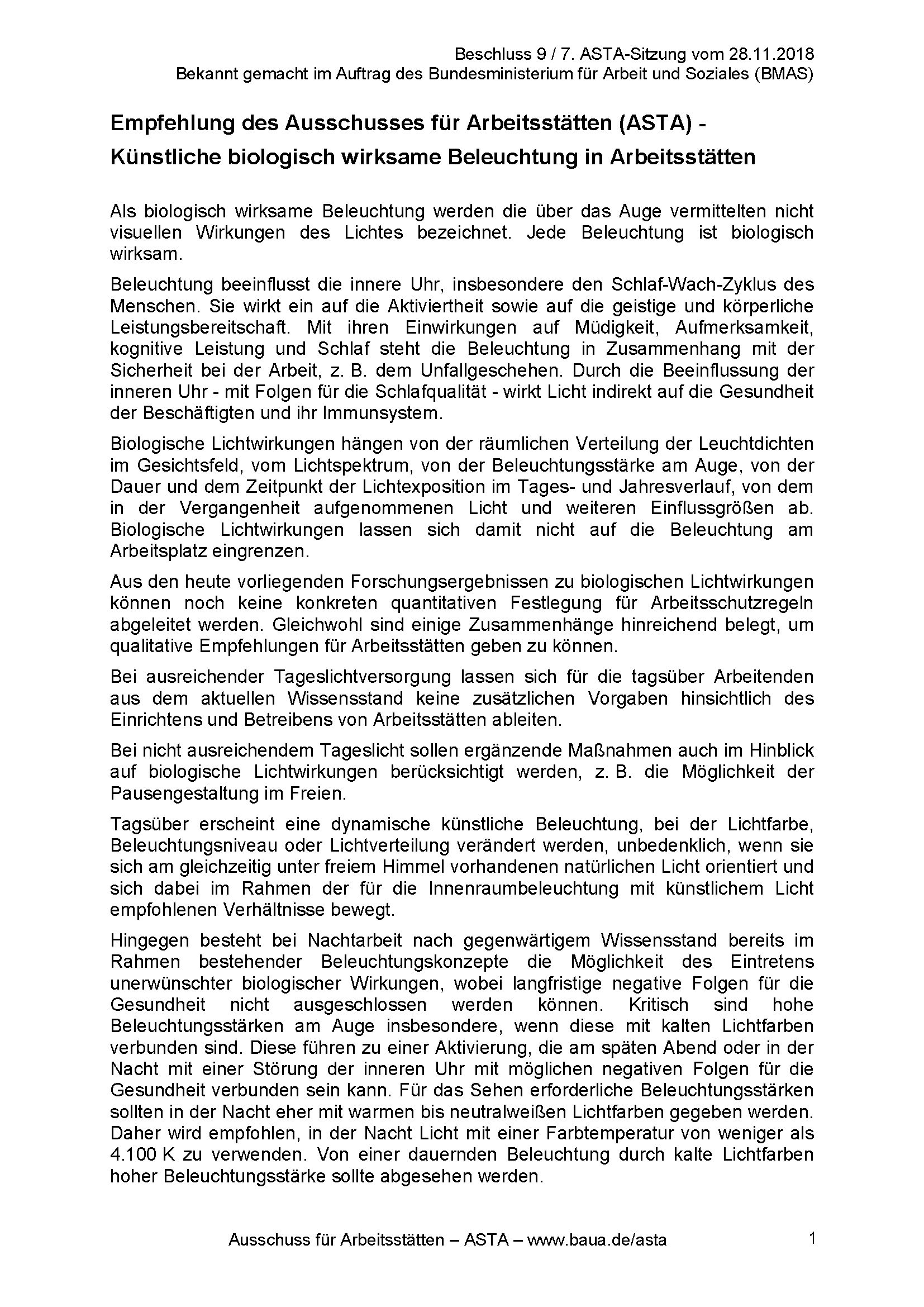

Nicht-visuelle Wirkungen von Licht - Heißt das unsichtbar, die Wirkungen?

-

Bei dem Thema "Licht und Gesundheit" fällt mir fast immer eine Phrase ein "Grandios vergeigt!". Gestern war es wieder so weit. Ein Kollege schickte mir einen Normenentwurf, den ich gefühlt Jahrzehnte kenne. In echt ist er nur drei Jahre alt - und schon wieder veraltet. Denn die darin zu lesende Message hatte mir mein Professor mitgeteilt - so etwa 1968. Später habe ich sie meinen Studenten weiter gegeben. Ich hoffe, die haben sie auch weiter gegeben. Bei meinem Professor ist es allerdings nicht bei Worten geblieben. Heute beruft sich der ASTA, Ausschuss für Arbeitsstätten, auf eine gesetzliche Bestimmung, die er bewirkt hat, wenn es um nicht-visuelle Wirkungen von Licht geht. 63 Jahre frisch geblieben und immer noch besser als das, was man heute mit großem Aufwand als eine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis von Weltrang etablieren will. Uffff!

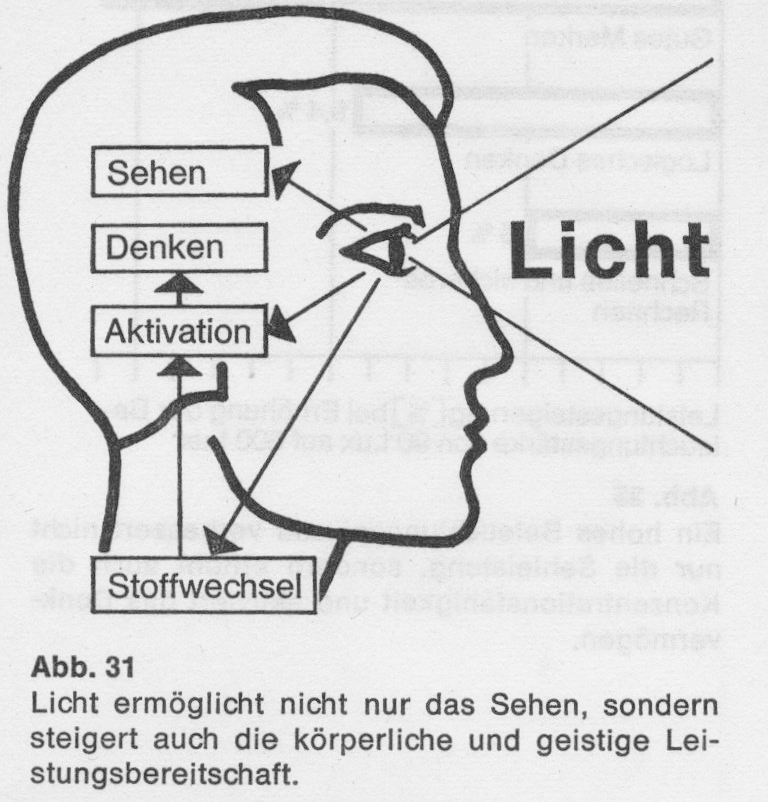

Es geht um die Erkenntnis, dass Licht nicht nur zum Sehen da ist. Es soll psychologische und physiologische Wirkungen haben. Der Laie hat keine Probleme damit. Das kennt er. Das Problem sind die Fachleute. Die haben vor rund 100 Jahren bestimmt, dass Licht zum Sehen diene und beschlossen, alle seine diesbezüglich relevanten Eigenschaften zu beschrieben und zu normen. Protest gab es von Leuten, die behaupteten, das Licht diene auch der Gesundheit. Und Gesundheit sei auch eine psychologische Wirkung - man freue sich am Gesehenen. Ob man glaubt oder nicht - das Licht war ein hohes Politikum. Noch unglaublicher ist das: Der deutsche Staat gründete im Jahr 1934 das "Amt für die Schönheit der Arbeit" mit der größten Abteilung "Gutes Licht".

-

Der Staat ließ es nicht dabei bewenden. Er ließ schöne Filme drehen, um gutes Licht zu fördern. Eine DIN-Norm musste her (DIN 5035 vom Jahre 1935). Dabei entstand ein klitzekleiner Fehler, den man heute mit Kräften versucht, rückgängig zu machen. Es wurden zwei Normen für Licht erstellt. Eine für die künstliche Beleuchtung (wie gesagt, DIN 5035) und eine für die natürliche, DIN 5034. Irgendwie musste sich das Licht in den Arbeitsräumen mischen. Da verließ man sich auf die Natur. Niemand kann verhindern, dass sich das elektrische Licht mit dem Sonnenlicht mischt. Leider verstand das mancher "Fachmann" als Zwielicht. Anfang der 1970er Jahre sollte es verschwinden. Die Lichttechnische Gesellschaft diskutierte auf einer Sondertagung 1971 "Auge - Licht - Arbeit" fensterlose Arbeitsräume. Und die erste Ausgabe von DIN 5035, die Abschied vom Tageslicht bedeutete, entstand 1972. Die Zukunft sollte dem Großraumbüro gehören, das den Tag nur aus der Ferne ahnen ließ wie die großen Fabrikhallen auch. Ansonsten hieß es nach den Worten des großen Vorsitzenden des Ausschusses Innenraumbeleuchtung "Bei seitlicher Befensterung können gehobene Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, nicht befriedigt werden." Will sagen, nur die künstliche Beleuchtung reicht qualitativ für den Menschen aus. Da Fenster definitionsgemäß seitlich angeordnet sind - sonst hießen sie Oberlichter - können sie gehobenen Ansprüchen nicht genügen. Wer die Ansprüche stellt, ist übrigens ein großes Geheimnis. Die Benutzer sind es nicht. Die lieben die Fenster.

Ungeachtet all des fachmännischen Rats erschien 1975 in der ersten Arbeitsstättenverordnung der Bundesrepublik Deutschland unter Beleuchtung eine Vorschrift, die kein Lichttechniker so gewollt hätte, außer zwei. Der eine war mein Chef, und der andere war ein Kollege. Die beiden haben es geschafft, diese Vorschrift in die Welt zu setzen.

Das war übrigens der Aufhänger, mit dem der Arbeitgeberpräsident im Jahr 2014 die vom Gesetzgeber verabschiedeten Fassung der ArbStättV hat vom Bundeskanzleramt kassieren lassen. Der meinte, Toiletten wären auch Sanitätsräume und die bräuchten keine Sichtverbindung nach außen. Sonst hätten die da Draußen eine Sichtverbindung nach drinnen. Und das ist wahrlich unerwünscht, wg. Datenschutz und so.

Auch mancher Arbeitgeber war nicht allzu glücklich damit und nutzte ein Schlupfloch. Arbeitsräume mit einer Grundfläche von mindestens 2000 m2 mit Oberlichtern waren ausgenommen. So hat z.B. Heinz Nixdorf seine Arbeitsstätten sehr "flexibel" gestaltet. Die hatten mindestens 2001 m2. Somit brauchten sie keine Sichtverbindung. Sie hätten allerdings eine lichte Höhe von mindestens 3,25 m aufweisen müssen. Kein Problem für den findigen Unternehmer. Wenn sich die Gewerbeaufsicht meldete, wurden die Räume schwuppdiwupp unterteilt. Die Aufsichtsbeamten hatten bei diesem Besuch nur die Raumhöhe betrachten dürfen. Die Sichtverbindung nicht.

Der größte Teil der Arbeitgeber war allerdings nicht so findig und hielt sich brav an die Vorschrift. Aber niemand konnte verstehen, was diese Vorschrift unter "Beleuchtung" zu suchen hatte. Musste auch nicht. Die Vorschrift war unter Mitwirkung einer Psychologin erarbeitet worden und betraf nur die Psychologie. Die Beleuchtungswirkung ist reine Konterbande. Worauf basierte die Forschung und warum haben zwei Lichttechniker eine Vorschrift zur Psychologie erarbeitet? Den Grund sieht man hier. Er stammt aus der Broschüre "Ein kleines Kapitel praktischer Lichttechnik" von 1970. Allerdings war dies schon die 18. Auflage.

Die erste Chance, in die Fußstapfen der anscheinend erfolgreichen Forscher aus den 1960er und 1970er Jahren zu treten, entstand als unser Institut den Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" veröffentlichte. Das war 1990. Darin wurde abgeleitet, welche Art der Beleuchtung die beste Akzeptanz fand und vor allem warum. Wir haben in den folgenden Jahren dann diese Beleuchtung optimiert, an ca. 1500 Arbeitsplätzen installiert und die (positive) Wirkung dokumentiert. Nur die lichttechnische Industrie konnte damit nicht warm werden, denn die Hauptaussage des Forschungsberichts war, dass die Mehrzahl der Probanden die Beleuchtung als eine Störung ihrer Gesundheit erlebte. Dass es aber auch Beleuchtungen gab, die von fast allen akzeptiert wurden und sich positiv auf die Gesundheit wirkten und wirken? Man wollte halt Leuchten verkaufen, die man nicht auf den Bildschirmen reflektiert sehen würde. Dass diese Leuchten den Büros einen Höhlenlook verpassten? Ach, was, interessiert keinen.

Die zweite Chance kam etwa 10 Jahre später und war viel gewaltiger. Forscher hatten im Auge Sehzellen identifiziert, die die Tagesrhythmik der menschlichen Hormone steuern. Nur menschliche Hormone? Selbst Tiere der Tiefsee, die nie Tageslicht sehen, zeigen eine 24-Stunden-Rhythmik in ihrem Verhalten. Und ich dachte, jetzt werde man endlich sich den nicht-visuellen Wirkungen des Lichts annehmen. Das schien sich zu bewahrheiten, als die CIE im Jahr 2004 ein Symposium veranstaltete: "Light and Health: Non-visual effects". Vielleicht war der Tagungsort nicht allzu kreativ gewählt: Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Es folgten eher abstrakte Aktionen aber keine technischen Innovationen. Dass die CIE nicht vollends in einen Schnarchmodus verfallen war, erlebte die Welt als sie die Marschroute zu neuen Lichtwelten festlegte. In 2016 - also schlappe 12 Jahre später - erschien ein Technical Report "Research Roadmap for Healthful Interior Lighting Applications", vorbereitet unter der Leitung einer kanadischen Koryphäe, die Psychologin ist.

Wer allerdings dieses Werk studierte, konnte sich schnarchen legen, ohne befürchten zu müssen, etwas zu verpassen. Denn die zu klärenden Fragen wiesen gewaltige Ausmaße auf, während sich die geklärten Umstände in der CIE-Literatur ziemlich bescheiden ausnahmen. Doch die CIE war ungemein aktiv, für ihre Verhältnisse jedenfalls. Sie veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme in 2015, in dem ein guter Slogan proklamiert wurde "Recommending proper light at the proper time", will sagen, "Das richtige Licht zur richtigen Zeit". Damit wollte man endlich damit aufhören, das falsche Licht zur falschen Zeit vorzuschreiben, was Beleuchtungsnormen weltweit tun und wohl auf absehbare Zeit tun werden. Unser Institut hatte in einem Gutachten für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zusammen mit dem lichttechnischen Institut der Uni Ilmenau just dies und viel mehr empfohlen, aber Jahre zuvor in 2011.

Die Stellungnahme der CIE wurde im Jahre 2019 erneut ausgegeben. Diesmal gab man an, endlich Butter bei die Fische zu tun. Man wolle in Zusammenarbeit mit der ISO die Norm ISO 8995-1:2002 alias CIE S 008:2001 wieder aktivieren. Diese war nämlich 2001 erschienen und von allen guten Geistern in Ruhe gelassen worden. Niemand hat sie je angewendet. Immerhin - man tut sein Bestes. Wir werden im Laufe des Jahrzehnts sicherlich erleben, dass die gute alte Norm ISO 8995 in voller Schönheit wieder aufersteht, bevor es 30 wird. Volljährig ist sie bereits 2019 gewesen, als die Erklärung erschienen war.

Damit die Zeit einem nicht langweilig wird, gibt es ein Technical Report zum Thema. Darin finden sich viele Statements zu den Vorteilen einer sog. "integrativen" Beleuchtung. Die heißt so, weil sie nicht nur die Wirkungen vom Licht auf das Sehen berücksichtigt, sondern auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden (s. oben die Bemerkung zum Kenntnisstand von 1968). Allerdings sind die deutlichen Warnungen nicht zu übersehen.

Will sagen, die Beleuchtung muss von qualifizierten Spezialisten geplant und auch angewendet werden. Zudem kann man gute Ergebnisse nur dann erzielen, wenn der Lichtplaner mit einer muttidisziplinären Mannschaft kooperiert, wozu u.a. angehören Arbeitsmediziner, Psychologen und sonstige. Mir sind die ersten beiden Expertengruppen bekannt, allerdings nicht aus der Lichtplanung. Die sonstigen sind wirklich wichtig. Man wüsste gerne, wer damit gemeint ist. Ansonsten muss der Lichtplaner eben selber zusehen, mit wem der kooperiert.

Was diese Expertengruppe wissen muss, bevor das integrative Licht geplant wird? Ganz einfach, wirklich unglaublich einfach:

- Benutzereigenschaften (z.B. Altersverteilung, Sehfähigkeit, Gesundheitszustand)

- Tätigkeitsprofil (vorwiegend stehend, vorwiegend sitzend oder in nur einer Position)

- Kontrollierbare oder Nicht-kontrollierbare Benutzerpopulation

Man zeige mir auch nur einen einzigen Lichtplaner, der dieses Wissen hat. Nicht einmal der Arbeitgeber hat es. Was wenn er es denn hätte? Seit einigen Jahrzehnten werden Bürohäuser "spekulativ" gebaut. D.h., man erstellt das Gebäude und vermietet oder verleast es anschließend. Zwar ist der künftige Mieter oft bekannt, der wird aber den Deubel tun und dem Lichtplaner Daten zur Verfügung stellen, die die Sehfähigkeit der Belegschaft oder gar den Gesundheitszustand aufschlüsseln. Zudem steht manches Gebäude zwar fast ewig, 80 Jahre oder länger. Die Nutzer geben sich aber die Klinke. So geschehen mit Denkmal geschützten Gebäuden von AEG in Berlin. Als die AEG in die ewigen Jagdgründe wechselte, übernahm Nixdorf diese und machte ein Innovationszentrum. Als dann auch Nixdorf der AEG in den Industriehimmel folgte, zog die Berliner Sparkasse ein. Deren MItarbeiter arbeiteten wie einst alle Büromenschen - sitzend. Mit der Ergonomie zog die stehende Arbeitsweise ein. Trotzdem will oder muss ein Teil der Belegschaft sitzend arbeiten. Was macht eigentlich die Expertentruppe mit diesbezüglichem Wissen, wenn sie es denn bekäme? Sie muss sie beachten, um Folgendes zu bewerten:

- vorhersehbare Gesundheitsbedingungen, die zu erwarten sind

- generalisierte Schlafrhythmen (es ist zu erwarten, dass Teenager andere Schlafgewohnheiten haben als ältere Insassen)

- die Menge des Lichts am Auge, die benötigt wird, um eine circadiane Aktivierung zu erzeugen, was sich von Person zu Person unterscheidet.

Generalisierte Schlafrhythmen bewerten? Diese Aufgabe werden Lichtplaner einem mit Handkuss abnehmen. Von dem Lichtdesigner wird etwa eine ähnliche Fähigkeit erwartet wie von Clark Kent beim Heben von Lokomotiven samt Brücke, die einstürzen will. Z.B. muss dieser Folgendes können:

- Es können Konflikte eintreten durch unterschiedliche Bedürfnisse (z.B. durch unterschiedliche Benutzer des gleichen Ortes). Der Designer muss das Problem lösen, ohne die Qualität der Beleuchtung zu beeinträchtigen.

Lichtdesigner und Lichtqualität! Den Lichtplaner oder Lighting Designer gibt es leider nicht. Es gibt zwar Menschen und Firmen, die sich so nennen, sie unterscheiden sich voneinander gewaltig. Deren Fachverbände versuchen seit Ewigkeiten, eine anerkannte Berufsbezeichnung durchzusetzen. Bislang vergeblich. Und Lichtqualität wurde zum 1.1.2021 nach 100-jähriger Geschichte der CIE zum ersten Mal erwähnt (hier oder da) Was die sein soll, muss noch ausgearbeitet werden. Wir haben ja Zeit.

Nachdem ich das alles gelesen hatte, habe ich den zuständigen Ausschuss gefragt, um was für eine Beleuchtung es hierbei handelt, das derart aufwändig gestaltet werden soll. Die Antwort lautet, alles gilt für jede Beleuchtung. Bevor ich demnächst zum Baumarkt gehe, um mir paar Lampen zu besorgen, werde ich anrufen und fragen, ob ich mein Beraterteam mitbringen muss oder ob der Baumarkt mir Psychologen, Arbeitsmediziner und auch sonstige zur Verfügung stellt.

Verstehen Sie jetzt, warum ich denke "Grandios vergeigt"?

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025