Posts Tagged: Gesundheit

Daraus macht der Praktiker Qualität

Ich schreibe Dir einen langen Brief,

weil ich keine Zeit habe,

einen kurzen zu schreiben.

Goethe oder Pascal oder Voltaire

oder ein anderer Wichtiger

Ein Mensch malt, von Begeisterung wild,

Drei Jahre lang an einem Bild.

Dann legt er stolz den Pinsel hin

Und sagt: "Da steckt viel Arbeit drin."

Doch damit war´s auch leider aus:

Die Arbeit kam nicht mehr heraus.

Eugen Roth

Der Praktiker, der ambitioniert nach Lichtqualität strebt, soll folgende Gruppen von Anforderungen berücksichtigen, an deren Erfüllung sich die Lichtqualität ergibt.

Funktionale Anforderungen

Biologische Anforderungen

Psychologische Anforderungen

Architektonische Anforderungen

Weiterhin heißt es: "Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich von Anforderungen und ihrer Erfüllung." Dafür werden folgende Bewertungsgrößen angeführt, die der Praktiker, so er ambitioniert ist, zum Abgleich der Benutzeranforderungen anwenden soll:

• Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe (E)

• Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke (U0)

• Farbkontrast (FK)

• Helligkeitskontrast (gestalterisch) (HK)

• Psychologische Blendung (Bpsy)

• Physiologische Blendung (Bphy)

• Reflexblendung (BRe)

• Lichtfarbe (CCT)

• Farbwiedergabe (Ra)

• Kontrastwiedergabe (CRF)

• Schlagschatten (SS)

• (Ausgewogene) Leuchtdichteverteilung (Bal)

• Modelling (Mod)

• Fehlen von Flackern/Flimmern (Fl)

• Melanopischer Wirkungsfaktor (ame,v)

• Schädigungspotenzial (Hdm)

• Qualitative Faktoren (Q)

Ich versuche es mir vorzustellen, wie ambitioniert ein Praktiker sein muss, um all diese Faktoren überhaupt zu kennen. Egal, wie der Mann oder die Frau gebildet ist, wird er/sie schön ins Schwitzen kommen, wenn es darum geht, Farbkontrast und Helligkeitskontrast (gestalterisch?) verstehen zu wollen. Nehmen wir an, die Ausbildung zum "zertifizierten Lichtplaner" + die Voraussetzungen, die man für diese mitbringen muss, hätte all jene Faktoren einem beigebracht, die der gemeine Lichttechniker häufig nennt, spätestens beim "melanopischer Wirkungsfaktor" wird der Spaß aufhören. Was war das nochmal? Kann man ja nachsehen. Steht in DIN SPEC 67600 "Biologisch wirksame Beleuchtung - Planungsempfehlungen". Bisschen dumm, die lehnt nämlich der Arbeitsschutz derzeit ab. Also weiter gucken. Z.B. in einer weiteren angeführten Norm, DIN EN 12464, die gilt für Arbeitsstätten. Noch etwas dümmer. Dort steht, dass die nicht so ganz mit dem Arbeitsschutz vereinbar ist: "Grundsätzliche Anforderungen an die Beleuchtung hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit werden in Deutschland nicht in dieser Norm, sondern in der Arbeitsstätten-verordnung (ArbStättV) geregelt." Gut, was sagt die? Wer da drin den "melanopischer Wirkungsfaktor" sucht, wird nie fündig. Die Arbeitsschützer mögen den nämlich nicht. Ich durfte in einer Zeitschrift, die von Arbeitsschutzexperten - sagen wir mal - qualitätsüberwacht wird, um das böse Wort zensieren zu vermeiden, nicht einmal erwähnen, dass es so etwas gibt. Deswegen ist der Artikel in einer anderen Zeitschrift erschienen (hier). Außerdem sagt die Arbeitsstättenverordnung nie, was ein Praktiker machen muss oder soll, um ihre Schutzziele zu erreichen. So etwas steht in der jeweiligen ASR (aus früher "Arbeitsstättenrichtlinie"). Die ASR für die Beleuchtung heißt A3.4 und sagt dummerweise auch nichts zum melanopischen Wirkungsfaktor. Noch viel dümmer: Nach Expertenmeinung eignet sich die ASR A3.4 nicht für eine Beleuchtungsplanung. Also nehmen wir in voller Verzweiflung die letzte der genannten Normen: DIN 5035-7 "Beleuchtung mit künstlichem Licht - Teil 7: Beleuchtung von Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen". Superdumm: Licht.de hatte gemeldet, dass die zum ersten März 2017 zurückgezogen worden war (hier). Als Grund wird dort angegeben: "Hintergrund für die Zurückziehung war, dass die Anforderungen der DIN 5035-7 teilweise der gültigen Norm DIN EN 12464-1:2011-08 widersprachen, wodurch eine eindeutige Anwendung nicht gegeben war."

Was für eine Qualität ist das, die man mit Hilfe einer zurückgezogenen Norm (DIN 5035-7) ermittelt, die einer anderen (DIN EN 12464-1) widerspricht, die wiederum für Arbeitsschützer nicht satisfaktionsfähig ist?

Ergo: Um die Lichtqualität ist es nicht gerade gut bestellt im Jahre 2017. Wie erklärt der Praktiker in einem Projekt mit den unten abgebildeten Beteiligten, die bei weitem nicht ohne weitere Akteure (z.B. Betriebsrat, Sicherheitsingenieur) verhandeln, was er will? Und vor allem: Wie setzt er sich gegen die Energiesparer durch?

Für wirklich Ambitionierte:

Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl

Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine

Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung

ihrer Qualität

Veröffentlichung der

Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V.

Du willst Qualität und bekommst einen Prozess

Ich schreibe Dir einen langen Brief,

weil ich keine Zeit habe,

einen kurzen zu schreiben.

Goethe oder Pascal oder Voltaire

oder ein anderer Wichtiger

Ein Mensch malt, von Begeisterung wild,

Drei Jahre lang an einem Bild.

Dann legt er stolz den Pinsel hin

Und sagt: "Da steckt viel Arbeit drin."

Doch damit war´s auch leider aus:

Die Arbeit kam nicht mehr heraus.

Eugen Roth

Ende des Sommers 2017 trafen zwei Ereignisse Berlin hart, eines beschädigte zehntausende Bäume, das andere hätte ähnlich Schlimmes zur Folge, würde man höherwertiges Wissen immer noch auf Papier drucken. Verlust von vielen, vielen Bäumen. Das erste Ereignis war der Orkan Xavier. Vom zweiten wird hier berichtet.

Wie man weiß, gehen von Berlin starke Signale aus, was das Licht anbetrifft. Nicht nur Max Planck, der das Strahlungsgesetz „erfand“, wirkte dort. Auch Einstein brachte seine allgemeine Relativitätstheorie hier zur Vollendung. Ob das Ereignis von Oktober 2017 ebenso in die Annalen eingeht oder eher beim Banalen bleibt, wird sich noch zeigen. Gewichtig zeigt es sich, gedruckt auf edles Papier allemal. Denn es ist 114 Seiten lang.

Unser Ereignis war dazu bestimmt, eine andere Großtat aus Berlin, Licht betreffend, zu vollenden. Diese wurde geleistet, um Licht eine Qualität zu geben, freilich ohne die beiden Nobelpreisträger. Die hatten zwar einige unwichtige Dinge wie die Quantenphysik und Relativitätstheorie entwickelt, waren aber von der Herkunft ungeeignet, und sie waren emigriert (Einstein) oder entmachtet (Planck). Die Rede ist von DIN 5035, die im Jahr 1935 bestimmte, woran man die Güte von Beleuchtung zu bestimmen hatte. Leider hatte man es versäumt, die Norm in Stein zu meißeln. Später wurde sie nämlich ziemlich verwässert und schlussendlich von einem DIN-Sekretär aus Versehen in die Geschichtsbücher geschickt. In der Zwischenzeit hatte man es aber geschafft, allen Bundesbürgern einzutrichtern, dass die Lichtqualität in Beleuchtungsstärke gemessen werden müsste. Die Existenz weiterer Merkmale wurde zwar nicht geleugnet, aber auch nicht gerade hervorgehoben. Manche wollen die Lichtqualität gar in Euro messen (hier).

Da die Geschichte nicht so einfach enden darf, bildete sich beim zuständigen Verein, der LiTG, ein Ausschuss, der sich der Qualitätsfrage annahm. Das war etwa 20 Jahre vor Oktober 2017. Dieser machte seinem Namen alle Ehre und wurde bald von seinen Mitmachern als Qual-Ausschuss bezeichnet. Wie wär´s mit einer innovativen Idee – z.B. damit, ein Autorenteam mit der Aufgabe zu betrauen, Lichtqualität zu definieren? Nach langen quälenden Jahren wurde tatsächlich dieser Weg beschritten. Das Ergebnis der Arbeit sollte – wem denn sonst? - dem Praktiker und Lichtplaner zu Gute kommen. Da nun mal nicht alle Praktiker Zeit zum Lesen haben, richtet sich die in Oktober 2017 erschienene Schrift an „ambitionierte“ Praktiker. Zum Lichtplaner ist kein Qualifyer zugefügt. Er ist also per se ambitioniert.

Als ich den Titel las, war ich schwer erschüttert: „Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl“. Wie erzähle ich dem Kunden, der eine Beleuchtung bestellt, dass er mit einem Prozess rechnen muss? Was erwartet dieser eigentlich, wenn er „gutes“ Licht bestellt? Wenn ich von den Herrschaften absehe, die für möglichst wenig Geld möglichst viel „500 lx überall“ kaufen wollen, fallen mir nur wenige Leute ein, die sich auf einen Prozess einlassen wollen. Und der Praktiker muss verdammt ambitioniert sein, um sich auf einen Prozess einzulassen. Ich stelle mir den Praktiker beim Elektrogroßhandel an der Theke vor, der dem Verkäufer von seinem Auftrag erzählt und der Qualität, die er liefern muss. Wie sieht das Gesicht des Verkäufers aus, wenn der Prozess hört?

Mal paar ernste Zahlen: mehr als 95% aller Bürogebäude in Deutschland wird ohne einen Lichtplaner gebaut und Licht hat etwa einen Anteil von 1-3 % Anteil an einem neuen Gebäude. Die Größe 95% entspricht etwa dem Anteil von professionellen Leuchten, die beim Großhandel über die Theke gehen. Glück hat der Bauherr, der den Lichtplaner unter den Elektroplanern erwischt. Denn in Deutschland soll der „Lichtplaner“ noch geboren werden. Es gibt zwar Datenbanken mit „Lichtplanern“, aber bereits der erste, den ich aufrufen wollte, http://www.4d-light.com, sagt mir „This domain has expired“ und ist bei SEDO zu kaufen.

Wie sind die anderen in die Datenbank gekommen? So: „Wenn Sie Lichtplaner sind und in die Datenbank aufgenommen werden möchten oder Ihre Daten ändern möchten, senden Sie uns eine Mail an Redaktion@lichtnews.de“. Und wer darf sich bitte ein Lichtplaner nennen? Ich denke mal jeder. Wie die wahre Situation aussieht, beschreibt Prof. Heinrich Kramer in seinem Kommentar zu dem Artikel „Beleuchtet den gordischen Knoten“ wie folgt: „Zurzeit gibt es mehrere Initiativen, die die Qualität der Lichtplanung und damit gleichzeitig die Qualifikation der Lichtplaner anheben wollen. Die International Association of Lighting Designers (IALD) wirbt für den Certified Lighting Designer (CLD), nachdem das von ihr initiierte National Council for the Qualification of Lighting Professionals (NCQLP) nicht das gewünschte Ergebnis brachte, das Deutsche Institut für Normung (DIN) versucht den zertifizierten Lichttechniker (ZLT) zu etablieren und die Lichtindustrie versucht über LightingEurope auf europäischer Ebene einen qualifizierten Lichtplaner in den Planungsprozess zu integrieren.“ (Rest hier https://pld-m.com/de/leserbrief-2/).

Wie wahrscheinlich ist, dass ein leibhaftiger Lichtplaner Lieschen Müller ihren Bildschirmtisch beleuchtet? Etwas häufiger als dass ein Einhorn ihr eine Wollmütze gegen den Luftzug aus der Klimaanlage strickt. Aber wirklich nur etwas!

Spaß beiseite. Der in dem Papier beschriebene Prozess zur Ermittlung der Anforderungen an die Beleuchtung ist tatsächlich notwendig. Unsere Altvorderen haben aber den Weg über die Normung gewählt – und das mit dem Segen des Staats. Die erste Fassung der Norm von 1935 war ein Meisterstück, ihre letzte Fassung und deren Nachfolger eher ein Text-Stück für den Elektromeister. Quintessenz: Mach´ ma´ 500 lx. Und du bist auf der sicheren Seite.

Hingegen geht das besprochene Papier von solchen Ansätzen aus: „Lichtqualität ergibt sich aus der Summe von Faktoren, die eine Lichtlösung beschreiben und in keinem Zusammenhang zur Beleuchtungsstärke stehen (Stein, Reynolds und McGuinness, 1986).“

„Lichtqualität ist Teil eines ganzheitlichen Ansatzes, dem dann entsprochen ist, wenn die Anforderungen individueller Nutzer erfüllt sind (Veitch, Newsham, 1995, 1998, 2006, 2010). Dabei soll je Installation eine Balance zwischen Wohlbefinden, Wirtschaftlichkeit und Architektur gefunden werden.“

Vor fast einem Jahrhundert hatte man das Ziel in DIN 5035 so formuliert: "Die künstliche Beleuchtung von Innenräumen muß den Forderungen der Gesundheit und Schönheit entsprechen, dabei zweckmäßig und wirtschaftlich sein.” Wie altmodisch …

Da fällt mir nur ein altes Lied ein: It is a long way to ...

Für wirklich Ambitionierte:

Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl

Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine

Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung

ihrer Qualität

Veröffentlichung der

Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V.

Du willst keinen Prozess, sondern Qualität

Ich schreibe Dir einen langen Brief,

weil ich keine Zeit habe,

einen kurzen zu schreiben.

Goethe oder Pascal oder Voltaire

oder ein anderer Wichtiger

Ein Mensch malt, von Begeisterung wild,

Drei Jahre lang an einem Bild.

Dann legt er stolz den Pinsel hin

Und sagt: "Da steckt viel Arbeit drin."

Doch damit war´s auch leider aus:

Die Arbeit kam nicht mehr heraus.

Eugen Roth

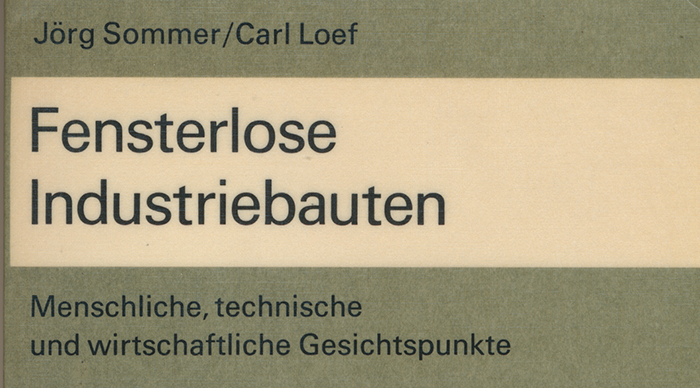

Gestern hatte ich das unten rechts angegebene Papier kommentiert. Es soll Lichtqualität für den Praktiker und Lichtplaner ... ja, was denn? Definieren? Beschreiben? Umschreiben? Dabei wurden moderne Autoren zitiert, die mittlerweile 83 Jahre alte Zielsetzung von DIN 5035 geschafft haben, mit etwas anderen Worten zu replizieren.

Ist ja nichts Neues. Bemühen sich doch noch "modernere" Autoren Weisheiten aus der Antike neu zu formulieren - und fallen dabei nicht selten auf die Nase. Insofern nichts Ehrenrühriges. Oder doch? Irgendwie müssten z.B. diejenigen im Gesicht rot anlaufen, die dafür gesorgt haben, dass in DIN 5035 (jetzt Teil 1) "Kosten der Beleuchtungsanlage" den gleichen Stellenwert einnimmt wie "Licht und Farbe", Farbwiedergabe, oder "Begrenzung der Blendung". Denn in dem besprochenen Papier heißt es: "Energieeffizienz und Kosten einer Lichtlösung bilden [daher] keine Kriterien zur Bewertung der Lichtqualität". Die Änderung kam in die Norm mit der Ausgabe von 1972.

Wer nicht ganz doof ist, weiß, warum sie/er zwei unterschiedliche Dinge in einen Topf wirft, wie hier z.B.. Preis eines Autos und dessen Qualität. So kann man nämlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Willst Du lieber wenig Blendung oder preisgünstigere Beleuchtung? Mein damaliger Chef hat den Vorgang etwas drastischer formuliert: "Der [Obmann] ist doch bescheuert. Lass doch den Kunden entscheiden, wie viel Geld er wofür ausgeben will."

Die zarte Röte im Gesicht der Verantwortlichen dürfte sich weiter vertiefen, wenn sie lesen würden, was über Tageslicht und Qualität ausgeführt wird. Dieses, das Tageslicht, wurde nämlich 1972 für entbehrlich erklärt, ach was, eher für störend (hier). Die Entwicklung der Lichtnormen habe ich in dem Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" ausführlich dokumentiert (hier). Was weniger gut dokumentiert ist, sind die Folgen für den deutschen Arbeitsschutz. Denn die Vorschriften der Berufsgenossenschaften kannten bis zum Jahr 2004 kein Tageslicht und keine Beleuchtung durch das Tageslicht. Auch der Staat wollte die Sache nicht anders sehen: "Da eine gleichmäßige und stets gleichbleibende Beleuchtung der Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche und Verkehrswege über den gesamten Tag nur durch künstliche Beleuchtung zu erreichen ist, wird in der Arbeitsstättenverordnung die allgemeine Forderung des früheren § 120 a Abs. 2 GewO nach genügendem Licht nur für die Beleuchtung mit künstlichem Licht im einzelnen präzisiert." (Betonung im Original, Rainer Opfermann, zuständiger Referent im Arbeitsministerium)

Im neuen Papier hört sich die Sache sehr anders an:

"Funktionale Anforderungen: Durch Tageslicht, insbesondere durch die dynamische Änderung des Beleuchtungsstärkeniveaus, der Leuchtdichten im Bereich der Fenster und der ähnlichsten Farbtemperatur, ändern sich die visuellen Bedingungen im Raum.

Biologische Anforderungen: Der Mensch ist in seinem circadianen Rhythmus an die Änderungen des Tageslichts, insbesondere an den Wechsel von Tag und Nacht, angepasst und dadurch geprägt.

Psychologische Anforderungen: Emotional hat das Tageslicht in der Regel einen positiven Einfluss auf den Menschen. Besonders die Sichtverbindung bietet wertvolle Informationen über die Außenwelt.

Architektonische Anforderungen: Die Nutzer von Tageslicht und auch der Schutz vor Sonnenlicht bestimmen die architektonische Gestaltung der Fassaden und der Tageslichtöffnungen."

Weiterhin heißt es: "Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich von Anforderungen und ihrer Erfüllung."

Da haben wir dummerweise den Salat: Den Adressaten "ambitionierter Praktiker" gibt es leider nicht für dieses Anforderungsprofil. Denn für das Tageslicht ist nach wie vor der Architekt zuständig, für die "Beleuchtung", sprich künstliches Licht, erklärt der sich meist nicht zuständig. Wie dargestellt (hier), ist der Zuständige der "Lichtplaner", und mangels Lichtplaner, meist der Elektroplaner. In der Entstehungsphase eines Gebäudes weiß dieser noch nichts von seinem Glück. Auch wenn der alles wüsste und könnte, würde ihm kein Architekt kein Mitspracherecht an seinem Gebäude einräumen.

Ergo: Um die Lichtqualität ist es nicht gerade gut bestellt im Jahre 2017. Wie es besser laufen könnte? Ein gutes, leider nicht sehr praktisches, Kooperationsmodell hatte die Gütegemeinschaft Licht schon in den 1970er Jahren veröffentlicht. Vielleicht kommt man mit ähnlichen Modellen weiter. Ansonsten wird der rechts abgebildete Kollege wieder die Leuchten, die er beim Elektrogroßhändler abholt, gleichmäßig an der Decke verteilen. Und sagen "Da steckt viel Arbeit drin!".

Für wirklich Ambitionierte:

Lichtqualität - ein Prozess statt einer Kennzahl

Methodik zum Erfassen der Anforderungen an eine

Lichtlösung und zu ihrer Bewertung zur Bestimmung

ihrer Qualität

Veröffentlichung der

Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V.

Wie gut kann unsere Beleuchtung in Arbeitsstätten sein?

Kann aus einer, sagen wir mal, nicht so guten Planung etwas Gutes entstehen? ich denke mal, nein! Manchmal mag der Zufall helfen. Aber unter der Vorstellung von "Engineering" verstehe ich zielgerichtetes Handeln ohne den Meister Zufall. Im Sommer 2017 sind zwei wichtige Ereignisse eingetreten, die ich gerne im Lichte dieser Vorstellung beurteilen möchte. Das erste Ereignis ist die Veröffentlichung von 15 Thesen zu Licht und Lichtplanung. Das zweite ging ohne viel Aufhebens über die Bühne: Erscheinen einer LiTG Studie zu Lichtqualität. Diese besagt im Kern: "»Das Maß der Lichtqualität ergibt sich aus dem Abgleich zwischen den Anforderungen des Nutzers an eine Lichtlösung und der Bewertung der umgesetzten Lichtlösung.« Ergo: Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl! Auch wenn das Papier nagelneu ist, ist die Vorstellung so alt wie die Qualitätswissenschaft: Quality is fit for purpose.

Wie gut mögen die bislang erstellten Beleuchtungsanlagen einem solchen Qualitätsanspruch genügen:

Das steht in den Weimarer Thesen

Das lese ich daraus

Licht ist für die menschliche Existenz fundamental. Viele biologische Wirkungen – visuell und nichtvisuell – lassen sich heute konkret benennen und müssen im Bauen Berücksichtigung finden. Das weitgehende Fehlen sowohl verbindlicher planerischer Gütekriterien, als auch einer normativen Verankerung der Planung für gesundes und attraktives Licht im bisher gängigen Planungsprozess, trägt der Bedeutung von Licht nicht Rechnung.

Der Planungsprozess für Beleuchtung (und für das Bauen) berücksichtigt die Wirkungen auf den Menschen nicht. Wenn die Bedürfnisse des Menschen unberücksichtigt bleiben, entspricht das ausgeführte Objekt diesen nicht. Die Qualität der Beleuchtung bleibt somit mangelhaft, bis die Ursache beseitigt ist.

Der Stand der Wissenschaft und Technik macht Lichtplanung heute zu einer neuen Grundlagenplanung mit besonderer Komplexität und Verantwortung für Wohlbefinden und Gesundheit der Nutzer.

Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer stand bis heute nicht im Fokus der Lichtplanung. Oder: Der Auftrag an die Lichtplanung stellte bis heute das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer nicht in den Fokus. (Anm.: Dies gilt für Fälle, bei denen eine Lichtplanung überhaupt ausgeführt wurde. In den meisten Fällen handelte es sich nämlich eher um Elektroplanung, bei der am Ende der Leitung nicht ein Gerät, sondern eine Leuchte hängt.)

Tageslicht ist Ausgangspunkt und Maß einer integrativen Lichtplanung, welches

durch Kunstlicht ergänzt werden muss. »INTEGRATIVE LICHTQUALITÄT« umfasst daher

die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung.

Tageslicht ist nicht Ausgang und Maß der Lichtplanung. (Anm.: Die meisten Lichttechniker wenden die Gütekriterien, die für Kunstlicht entwickelt worden sind, auch auf das Tageslicht an und wollen dies sogar weiterhin beibehalten. Auch Tageslichttechniker nehmen die Festlegungen für Kunstlicht als Maßstab für das Tageslicht, s. z.B. DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden, Betrachtungen zur Tageslichtautonomie etc. Die Festlegungen von Beleuchtungsstärken in Normen haben definitiv nichts mit der Sehleitung zu tun (s. Basis der Festlegung von Beleuchtungsstärkewerten in Beleuchtungsnormen, hier)

Qualifizierte Lichtplanung berücksichtigt die natürliche Variabilität der Rezeption

durch individuelle Nutzer. Eine Vereinheitlichung oder Normierung von Lichtwirkungen

ist daher nur eingeschränkt möglich.

Die übliche Praxis der lichttechnischen Normung ist falsch. Sie ist falsch, obwohl der individuell unterschiedliche Lichtbedarf schon vor über 50 Jahren experimentell festgestellt wurde und in der lichttechnischen Literatur veröffentlicht. (Anm.: Man kann trotzdem eine "Vereinheitlchung" von Beleuchtungseinrichtungen anstreben und realisieren, wenn man die Unterschiedlichkeit der Menschen angemessen berücksichtigt und ihnen die Kontrolle über ihre Umgebung teilweise überträgt.)

Eine qualifizierte Lichtplanung definiert aufgrund ihrer unmittelbaren gesundheitlichen

Relevanz gesetzliche und gesellschaftliche Schutzziele.

Die gesundheitliche Relevanz der Lichtplanung findet in dem realen Geschehen keinen Niederschlag. (Anm.: Das ERGONOMIC Institut hat im Jahre 1997 eine Studie veröffentlicht, wonach die übliche genormte (Direkt)Beleuchtung dem Arbeitsschutz widerspricht (s. Volltext hier). Zuvor war der Forschungsbericht "Licht und Gesundheit" im Jahre 1990 veröffentlicht worden, der die Beleuchtung von Arbeitsstätten als Gesundheitsgefahr nachgewiesen hatte (Volltext hier). Nach dem Jahr 2001 wuchs die Zahl der Veranstaltungen zum Thema "Licht und Gesundheit" lawinenartig an. Es gibt mittlerweile Professuren und Einrichtungen zum Thema. Nur die Planungspraxis hat sich wenig geändert, weil sich die Normen nur unmerklich geändert haben.)

Nicht-visuelle Lichtwirkungen können nur in wenigen Fällen als anerkannte

Regel der Technik bewertet werden.

Die Berücksichtigung nicht-visueller Wirkungen in der Lichtplanung wird in absehbarer Zeit nicht Realität werden. D.h., viele negative Wirkungen von künstlicher Beleuchtung werden uns treu bleiben, obwohl man künstliche Beleuchtung per se nicht für diese verantwortlich machen kann. Schon in einem der ersten Gutachten über die "Gefahren" der künstlichen Beleuchtung hatten die Gutachter sinngemäß geschrieben, dass die negativen Wirkungen mangelhafter Nutzung zuzuschreiben wären. Diese uralte Feststellung ist nicht alt geworden.

Die Wahrheit über Licht - Vom Staube befreit

Sagt einer die Wahrheit, wenn alles, was er erzählt ausnahmslos stimmt? Ja, doch! Wer das denkt, war noch nie bei einer Zeugenvernehmung. Der Richter belehrt den Zeugen (gendergerecht, auch die Zeugin analog) so: „Sie sind als Zeuge geladen. Als Zeuge sind Sie der Wahrheit verpflichtet. Sie müssen die Wahrheit sagen.“ Dabei bleibt es allerdings nicht. Der Richter sagt weiter: „ … sie dürfen nichts hinzufügen und nichts weglassen …“ Man kann nämlich tagelang Wahres von sich geben, ohne die Wahrheit gesagt zu haben.

Warum aber diese Feststellung in einem Lichtblog? Hat Licht was mit der Wahrheit zu tun? Die schnelle Antwort überlassen wir den Esoterikern. Die werden je nach (Un)Glaubensrichtung die passende Formulierung schon finden. Mir geht es um die Physik. Immer wenn jemand von gesundem Licht spricht und künstliches meint, gehen mir die Nackenhaare hoch. Der müsste es doch wissen. Oder?

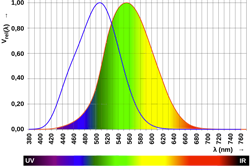

Dummerweise nicht. Denn die Lichttechnik hat sich bereits in den 1920ern von der Wahrheit über Licht verabschiedet. Für sie ist Licht, was dem Sehen dient. Die „heilige“ Kurve, die sog. V(λ)-Kurve berücksichtigt weder UV noch IR, obwohl beide unerlässlich sind für das Leben auf Erden. (Vielleicht nicht in der Tiefsee. Da gibt es Würmer, die sich an heißen Schwefelquellen laben.) So lange wie sich Menschen einigermaßen natürlich verhielten – also rin in die Bude, raus aus der Bude – und einen Teil ihrer Zeit draußen verbrachten, ging die Sache gut. Innenräume mit künstlichem Licht beleuchten? Womit denn sonst? Beanstandet hat die Ausklammerung von UV aus Licht kein geringerer als Matthew Luckiesh. Nicht jetzt, sondern 1925. Und er war weder unbekannt, noch einflusslos. (kompletter Artikel dazu hier)

Doch das künstliche Leben nahm seinen Lauf. Die Menschen in Industriegesellschaften verbringen heute einen Großteil ihres Lebens in Innenräumen, sprich hinter Glas. Wissenschaftliche Studien zeigen bis zu 90% der Zeit. Auf den Malediven habe ich mal eine Insel gesehen, die total überdacht und klimatisiert war. Eine Urlaubsinsel! Eine Studie aus Berlin, die ich einst zitiert hatte, hatte gezeigt, dass selbst junge Studenten im biologischen Dunkel leben (hier). Dabei wollte die Lichttechnik doch schon immer den „lichten Tag“ simulieren! Ist was falsch gelaufen? Der ist sehr hell, mittags, dunkler morgens und abends, und beglückt oder taktiert uns mit UV, je nach Land und Saison.

Nachweislich ja. Eine große "Lobby" aus leider unbekannt gebliebenen Interessenvertretern sorgte dafür, dass viele Menschen, darunter Architekten, Stadtplaner oder Industrieunternehmen, dachten, man käme in tageslichtlosen Räumen nicht nur gut aus. Vielmehr sagten sie: Man kann tageslichtlose Räume besser beleuchten. So hielt 1971 die LiTG sogar eine ganze Tagung zu dem Thema „Auge – Licht – Arbeit“, bei dem der Abschied vom Tageslicht verkündet wurde. Hauptaussage: „Bei seitlicher Befensterung können gehobene Ansprüche an die Beleuchtung, wie sie in der künstlichen Beleuchtung gestellt werden, nicht befriedigt werden.“ Und der Mann, der dies sagte, leitete später maßgeblich über mehrere Jahrzehnte die Lichtnormung. Und vor laufender Kamera sagte er: „Man kann das Tageslicht in Innenräumen künstlich besser nachbilden. Das war 20 Jahre später 1989 (Video verfügbar, kann aber nicht veröffentlicht werden.)

Zuvor hatte ein berühmter Sehphysiologe im Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin seinen Segen über das Ganze ausgebreitet: „Erst die Einführung der Leuchtstofflampen hat es ermöglicht, zwei alte Wünsche der Technik zu erfüllen, nämlich die Arbeit in fensterlosen und genau klimatisierten Räumen auf der einen Seite und die von der Tageszeit unabhängige kontinuierliche Maschinenarbeit auf der anderen Seite.”(Schober, 1961). Vier Jahre danach hat die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin 1965 eine Tagung zum Thema “Der fensterlose Arbeitsraum” abgehalten. Quintessenz: “Menschen in fensterlosen Fabrikationsräumen haben - sofern diese in arbeitshygienischer Sicht optimal gestaltet sind - keine gesundheitsschädigenden Einflüsse zu befürchten.”

Die dummen, dummen Menschen hielten sich nicht an diese Weisheiten der Wissenschaft und Technik. So kam es erstens anders, und zweitens nicht so wie gewollt. Das lag an vielen, aber auch etwas an einem Kollegen, der etwa 1968 den Begriff „Tageslichtergänzungsbeleuchtung“ erfand. Ob er der einzige Erfinder war, kann ich nicht garantieren. Aber auch der zweite Verdächtige lebt leider auch nicht mehr. Auf jeden Fall beruhte sein Konzept auf der Vorstellung, dass Arbeitsstätten durch Tageslicht beleuchtet werden sollten, soweit dies möglich ist, das durch künstliches Licht ergänzt wird. Daher der Name. Das Projekt wurde übrigens 1971 auf Geheiß der Lichtindustrie begraben.

Warum diese Erinnerung in 2017? Ach ja, gestern schickte mir jemand brandneue Thesen aus unserer Lichtwelt. Sie sind leider etwas umfangreicher als nötig (15), aber halt immer noch kürzer als die des Reformators (95), die er unweit des Entstehungsortes der neuen Thesen am Portal der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen haben soll. Ob Luther seine Thesen wirklich werbewirksam dort angeschlagen hat, ist nicht verbürgt. Die neuen Thesen zum Licht findet man aber sehr leicht im Internet, da wo man viel über Licht findet (licht.de).

Und u.a. das steht dort zu lesen: Und wie ist man mit dem Element fundamentaler Bedeutung für´s Leben umgegangen:

Und wie ist man mit dem Element fundamentaler Bedeutung für´s Leben umgegangen: Da die "integrative Lichtqualität" erst im September 2017 das Tageslicht erblickt hat, scheint die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung eine neue Idee zu sein. Für manche wird sie auch neu bleiben, war doch die Regelung von Kunst- und Tageslicht in deutschen Normen getrennt geregelt. Den genauen Monat kenne ich nicht, aber das Jahr: Es war 1935. So wuchs auseinander, was zusammen gehört. Nicht nur das: Die Normen der Lichttechnik und des Bauwesens wurden nicht abgestimmt, obwohl fast alle lichttechnischen Produkte entweder im Hoch- oder im Tiefbau verwendet werden. Das ging mindestens bis 1985 so. So versuchten drei "Bereiche" sich getrennt emporzuarbeiten, wo es fast allen klar Denkenden geboten scheint, dass sie sich gegenseitig emporheben müssten, weil sie sachlich zusammen gehören.

Da die "integrative Lichtqualität" erst im September 2017 das Tageslicht erblickt hat, scheint die kombinierte Tages- und Kunstlichtplanung eine neue Idee zu sein. Für manche wird sie auch neu bleiben, war doch die Regelung von Kunst- und Tageslicht in deutschen Normen getrennt geregelt. Den genauen Monat kenne ich nicht, aber das Jahr: Es war 1935. So wuchs auseinander, was zusammen gehört. Nicht nur das: Die Normen der Lichttechnik und des Bauwesens wurden nicht abgestimmt, obwohl fast alle lichttechnischen Produkte entweder im Hoch- oder im Tiefbau verwendet werden. Das ging mindestens bis 1985 so. So versuchten drei "Bereiche" sich getrennt emporzuarbeiten, wo es fast allen klar Denkenden geboten scheint, dass sie sich gegenseitig emporheben müssten, weil sie sachlich zusammen gehören.

Ja, heute kommt die Wahrheit ans Licht. Etwa ein Jahrhundert nach der Trennung von Licht (künstlich) vom angeblichen Spreu (UV, IR, Tageslicht). Davon haben wir gut 50 Jahre nutzlos vergeigt. Oder waren es 90? Wie lange wird es dauern, dass die aufgehäuften Trümmer beseitigt werden?

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025