Posts Tagged: Blau

Geduld, bald sind wir bei der Qualität angekommen

Eine schwitzende Stirn ist nicht das Kriterium für die

Qualität einer neuen Idee

Pavel Kosorin

Der lange Marsch zur Lichtqualität geht in die fünfte Folge. Ja, wo hatte ich angefangen? Mit der Exzellenz …. Wie ambitioniert muss dieser Kollege sein, damit er sich durch das Papier zur Qualität durcharbeitet?

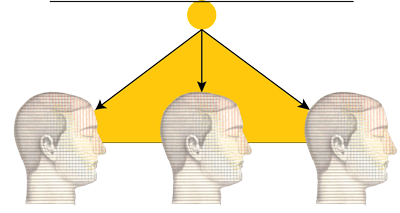

Bitte die nachfolgende Tabelle mit den Augen dieses Kollegen sehen, wie ich das versuche. Der trägt bei der Arbeit schon lange keinen Blaumann mehr, ist vielleicht promovierter Akademiker, muss aber etwas Technisches planen und herstellen. (daher sein Outfit) Bevor er das darf, muss er "Bauherren" sein Projekt "verkaufen". Dieser muss nicht der Emir von Abu Dhabi sein, und das Projekt nicht die "Große Moschee von Abu Dhabi" heißen, wie es bei einem Projekt von Mark Major war. Der hatte aus einem Betonhaufen ein Baudenkmal mit Hilfe von Licht geformt. Vielleicht ist der Bauherr ein kleiner Angestellter eines Facility Managers. Der wird zwar anders auftreten als der Emir, will aber dasselbe, gutes Licht für sein Geld. Was gut heißt? Entweder weiß es der Bauherr oder man muss es ihm eben verkaufen.

Was denkt der Kollege, wenn er diese Tabelle sieht? Also ich …

Ich weiß nicht, ob ich so motiviert bin, um mir zuerst Anhang B1, dann Anhang B3 zu lesen, um hierher zurück zu pilgern. Sagen wir mal, ich tue es. Dann? Eigentlich müsste ich noch die Legende lesen (hier nicht sichtbar), um zu verstehen, warum manche Kürzel schwarz sind und andere diverse Rotnuancen aufweisen. Ach ja, die sind nicht beabsichtigt, sondern kommen dadurch zustande, dass die gleiche Farbe (Schrift) vor einem anderen Hintergrund anders gesehen wird. Bisschen kleinlich der Kommentar, zugegeben. Mir fielen nur die Vorschriften ein, die leichtes Erkennen von Sicherheitszeichen fordern.

Danach will ich weniger kleinlich sein. E taucht häufig auf. Was war das? Ein Lichttechniker wird auf die Beleuchtungsstärke tippen. Stimmt das? Weiß ich nicht, also suchen … Suchfunktion hilft nicht. Also durchblättern. Auf Seite 14 werde ich fündig, da taucht "E" zum ersten Mal auf. Dort lese ich, ich soll bei B4 gucken. Das ist ein Anhang. Also eingeben "Anhang B4" … Fündig, der Suchbegriff wird gefunden, aber nicht die gesuchte Stelle. Die steht nämlich unter Anhang B, Unterpunkt B 4. Bisschen kleinlich der Kommentar, wieder zugegeben. Aber E muss sehr wichtig sein. Taucht überall auf.

Irgend wann mal ist es gefunden. Es ist wirklich die Beleuchtungsstärke, aber die "im Bereich der Sehaufgabe". Was ist das schon wieder? Das finde ich auf Seite 100, wo geschrieben steht: "Die Beleuchtungsstärke ist eine grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung einer Sehaufgabe. Als Maß dient die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe." Und was ist das? Spätestens hier wird der geduldigste Motivierte aufgeben. Was der Bereich der Sehaufgabe ist, wird man erst erfahren, wenn man DIN EN 12464-1, welche Ausgabe immer, kauft. Es ist aber nicht egal, welche Ausgabe man nimmt. In der ersten von 2003 war die Größe nicht angegeben. Man muss also die letzte nehmen. Hat vielleicht der Kunde die Norm?

Nein, der Kunde hat die Norm nicht. Man wäre glücklich, wenn der Kunde wüsste, dass es die überhaupt gibt und was die besagt. Der besitzt aber womöglich die Aufbereitungen, die die DGUV für Betriebe erstellt. So z.B. BGI 856, die der Praktiker nach Aussagen der Autoren gleich zur Hand hat. Die kennt leider den Begriff "Bereich der Sehaufgabe" nicht. Weder in der Ausgabe von 2003 noch als DGUV-I 215-442. Ich weiß den Grund, verrate aber nur gegen Honorar.

Nun, ja. Die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe ist sehr wichtig, habe ich gelernt. Dummerweise gibt es die Beleuchtungsstärke nur im Labor. Im normalen Leben tritt sie nur in Gesellschaft anderer auf, also etwa als Mittelwert oder als Gleichmäßigkeit. So steht es auch in der nächsten Rubrik auf Seite 100. Dort lese ich "Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist das Verhältnis zwischen minimaler und mittlerer Beleuchtungsstärke im Bewertungsbereich." Huch, stimmt das, die hieß doch anders? Stimmt! Gemeint ist hier die Gleichmäßigkeit U0 , die man früher anders bezeichnete. Zudem gab es zwei davon. (Anm.: Hier ist dargestellt, warum die zweite für den "Bereich der Sehaufgabe" mehr Sinn macht.)

Ich mache mich auf die Suche nach U0. Die taucht tatsächlich an vier Stellen auf. Leider steht nirgendwo, was die ist. Ich hatte nämlich gelernt, dass die Gleichmäßigkeit mit g abgekürzt wird, und zwar mit dem Index 1 oder 2. Was macht die Null hier? Fragen wir BGI 856 … Dort steht aber was von g1. Was mache ich da? Zudem ist die Rede von Wartungswerten. Vielleicht mitteln die die Gleichmäßigkeit über die Zeit? Kann nicht sein, denn so doof ist keiner. Obwohl … bis zum Jahr 2003 hat man die allerwichtigste Größe der Beleuchtungstechnik als "örtlich-zeitlichen Mittelwert" angegeben und nannte sie Nennbeleuchtungsstärke (s. DIN 5035-1 ab 1972).

Bei der Suche nach Uo und dessen Bedeutung dürfte unser Kollege sich endgültig von der Welt der Qualität verabschiedet haben. Vielleicht liest er zufällig meinen Beitrag "Abschied von der Gleichmäßigkeit" (hier) und kommt dahinter, dass U0 und g1 dasselbe sein können, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, trifft man noch viel präzisere Angaben, die man noch schlechter verstehen kann. (Quelle hier screenshot), bei anderen Quellen fehlt der Strich über Emin, der eh keinen Sinn macht):

Wenn man sich endlich durch Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit durchgearbeitet hat, bleibt nur noch die Kleinigkeit übrig, die Sache einem Architekten klar zu machen. Die halten nämlich nichts davon. Eine aus sich von Architekten anmutige Beleuchtung ist ungleichmäßig. Das wird in der Lichttechnik zwar nicht geleugnet, aber seit Jahrzehnten anders gelehrt. Der Grund ist sehr einfach, aber offenbar schwer zu verstehen. Der Begriff "Gleichmäßigkeit" erhielt seine Bedeutung in der Zeit, als man sich nur noch mit der Allgemeinbeleuchtung von Großraumbüros oder Hallenbeleuchtung beschäftigte. So sollte jeder Arbeitsplatz, der irgendwo steht, die gleiche Beleuchtungsstärke abbekommen. Was denn sonst? Das ganze hat mit Qualität wenig zu schaffen, außer dass man dies als Qualität verstehen will. Relevant ist das Ganze im Vertragsverhältnis zwischen Lieferant und Kunde, wenn der das eben so bestellt, weil er normierte Arbeitsplätze hat. Und jeder muss gleich beleuchtet sein.

Jetzt habe ich aus meiner Tabelle den Anfang von F1 = "Sehen und Identifizieren von Details" mühsam abgearbeitet. Gleich kommt das nächste, in dem neue Begriffe auftauchen. Da es hierbei um meine wichtigste Aufgabe handelt, "Anzahl, Anordnung und Position der Lichtquelle", muss ich wohl ran. Uo hatten wir bereits. Aber was bedeutet BRe, CRF und SS? Keine Sorge, ich bin gleiiiich fertich! Das mach ich gleich mit den nächsten Begriffen, weil die die "Lichtverteilung" betreffen. Die hängt doch mit "Anzahl, Anordnung und Position der Lichtquelle" eng zusammen. Oder? Dafür muss ich noch herausfinden, was Bal, Bpsy und Bphy sind. Bei Bpsy und Bphy kann ich mir schon was vorstellen, schließlich habe ich sogar eine Doktorarbeit darüber geschrieben, aber Bal? Da hilft die Suchfunktion. Es ist die "(Ausgewogene) Leuchtdichteverteilung". Die kannte ich schon, aber unter einem anderen Namen. Was war mit SS? Ach, ja, Schlagschatten. Die kenne ich nur als verboten.

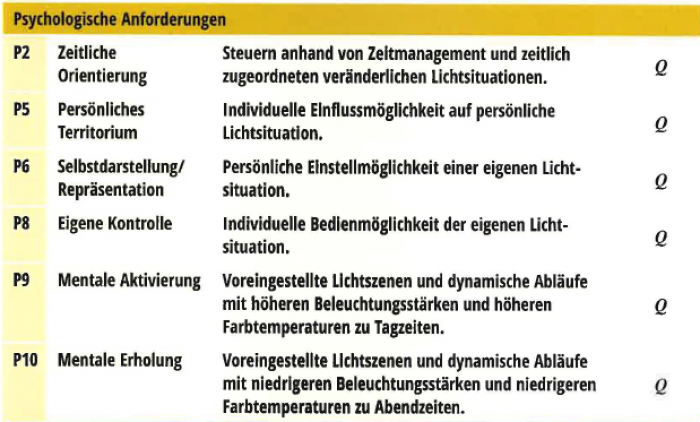

Aber "Mod" und "Q" muss ich noch nachschlagen. Die sollen wichtig sein für "Sehen und Identifizieren von Formen". Gefunden! Mod ist Modellierung. Kennt doch jeder, der Beleuchtung macht, z.B. bei der Bühnenbeleuchtung oder beim Fotografen. Was macht das aber hier? Sei´s drum. Die Mod aber ist, wie ich hier lernte, eine quantitative Größe, weil es auch qualitative gibt. Und ob! Die Suchmaschine wirft 212 Fundstellen raus, die mit "Q" bezeichnet sind. Die muss ich unbedingt anführen. Leider reicht der Platz nur für ein Detail aus:

Ufff! Früher hat man Leute, die etwas individuelle Beleuchtung haben wollten, über den Hof gejagt. Die Homepage einer sehr bekannten Firma präsentierte ein Laufband, das besagte "DIN 5035-7 ist eine gesetzliche Bestimmung". Und nun das! Ich soll eine Beleuchtung planen, die jedem erlaubt, das "persönliche Territorium" zu markieren (P5). Die Autoren kennen vermutlich den Trend in der Bürobeleuchtung nicht. Der heißt "Business Club" und bedeutet, dass niemand einen festen Arbeitsplatz hat. So spart man teure Fläche, auch wenn das Sparen viel teurer kommt, weil die Arbeitsplätze verdichtet werden und Störungen zunehmen, obwohl sie hoch genug sind.

Mein Produkt soll auch dazu dienen, "Mentale Aktivierung" durch Steuern des Lichts zu bewirken (P5). Auch mentale Erholung ist angesagt (P10). Das macht auch meine Beleuchtung. Die ist zum Glück nur abends notwendig. Da sind die meisten Büroleute zu Hause oder in der Disco, und Bandarbeiter brauchen keine mentale Erholung, weil sie mental nix leisten. Aber immerhin, es gibt ja Wissensarbeiter, die in langen Nächten solche Papiere schreiben.

Nun bin ich nach vielen Mühen bis F2 von einer Tabelle gekommen. Bis F9 ist noch eine Weile hin. Danach gibt es jede Menge Tabellen abzuarbeiten. Insgesamt sind es 29 Tabellen, von denen ich wohl 21 abzuarbeiten hätte. Zum Glück ist der Winter noch lang. Dann mache ich mich an die Frage, warum Lichtfarbe bei "Sehen und Identifizieren von Formen" ohne Belang ist (oberstes Bild F2). Ganz zum Schluss werde ich noch verstehen, was "Sehen und Identifizieren über die Zeit" bedeutet und warum man dazu nur qualitative Angaben machen kann (F5).

Ein Geplagter schreibt zum Blog-Beitrag "Mamalux - Papalux …"

Der nachfolgende Beitrag erreichte mich per eMail. Er wird ohne Kommentar und die üblichen bildlichen Begleiter veröffentlicht. Jeder darf sich darauf seinen Reim so frei von allen Einflüssen machen. Der Autor hat den Kommentar so freigegeben:

"anbei nochmals der Text mit kleinen Überarbeitungen und Ergänzungen.

Sie können auch gerne noch Teile oder den ganzen "Brief an TÜV" verwenden und ergänzen, weil ich da die Leuchten noch besser beschrieben, Informationen verschiedener Autoren zusammengefasst und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt habe.

https://vimeo.com/user29646271/videos , http://www.lichtbiologie.de/

Etwas Eigenwerbung tut gut

"Tue Gutes und rede darüber"

Jesus oder Goethe - jedenfalls ein Wichtiger

Nicht selten gehen gute Dinge im Gelächter unter. So wäre es "Licht und Gesundheit" 1990 auch ergangen. Ist aber nicht! Wir mussten nur einige Jahre die Reißverschlüsse an den Ohren zuziehen, wenn ein Wichtiger aus der Branche die Studie kommentierte. Das ist normal, wenn man sich außerhalb getretener Pfade bewegt. Nicht so normal ist der Spruch eines Praktikers, der von Lichtplanung lebte: "Sie verunsichern mich und meine Kundschaft. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll."

Heute, fast 30 Jahre nach dem Beginn der Schreiberei, entdeckte ich in der Zeitschrift "Licht + Wohnen" einen Spruch, den Praktiker eigentlich selten von sich geben: "Wir stehen vor der Aufgabe, gutes Licht neu zu definieren."

Die Firma Lichthaus Remagen , von der der Spruch stammt, hat auf ihrer Website sogar eine ganze Rubrik Licht&Gesundheit eingerichtet. Und sie ist nicht irgendwer, lebt sie doch seit 1845 vom Licht, zuerst Gas, dann Petroleum und seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eben elektrisch. Was mich besonders gefreut hat, ist der Beginn der Seite "Licht und Gesundheit":

Davon macht die Firma bestimmt keine Umsätze. Vielleicht könnte der Rest der Branche ein Beispiel daran nehmen und die "biologischen" Wirkungen von Licht nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Absatzes von angeblautem Licht sehen.

Licht rettet Leben

Dieses Licht ist nicht das Flurlicht im Londoner Grenfell Tower, das den Bewohnern des Hauses auch nicht geholfen hätte, weil das Haus wohl eine Fackel war, die nur auf einen Funken wartete. Es ist auch nicht zum Beleuchten gedacht. Es hat was mit etwas Tödlichem zu tun, das heute in der gleichen Zeitung stand, Cyanophyceae vulgo Blaualge. Der Übeltäter wurde als Mörder von 15 Hunden entlarvt, die am Tegeler See in Berlin angeblich von Hundehassern mit Giftködern umgebracht worden waren. Die Cyanobakterien nutzen für ihre Photosynthese nicht nur den Teil des Lichtspektrums, den auch die grünen Pflanzen verwenden, sondern sie haben neben Chlorophyll a einen zusätzlichen Antennenkomplex in Form von Phycobilisomen, in denen Phycobiline, nämlich Phycocyanin (blau) oder Phycoerythrin (rot), enthalten sind. Und das macht sie zu potentiellen Lebensrettern. Wie?

Dieses Licht ist nicht das Flurlicht im Londoner Grenfell Tower, das den Bewohnern des Hauses auch nicht geholfen hätte, weil das Haus wohl eine Fackel war, die nur auf einen Funken wartete. Es ist auch nicht zum Beleuchten gedacht. Es hat was mit etwas Tödlichem zu tun, das heute in der gleichen Zeitung stand, Cyanophyceae vulgo Blaualge. Der Übeltäter wurde als Mörder von 15 Hunden entlarvt, die am Tegeler See in Berlin angeblich von Hundehassern mit Giftködern umgebracht worden waren. Die Cyanobakterien nutzen für ihre Photosynthese nicht nur den Teil des Lichtspektrums, den auch die grünen Pflanzen verwenden, sondern sie haben neben Chlorophyll a einen zusätzlichen Antennenkomplex in Form von Phycobilisomen, in denen Phycobiline, nämlich Phycocyanin (blau) oder Phycoerythrin (rot), enthalten sind. Und das macht sie zu potentiellen Lebensrettern. Wie?

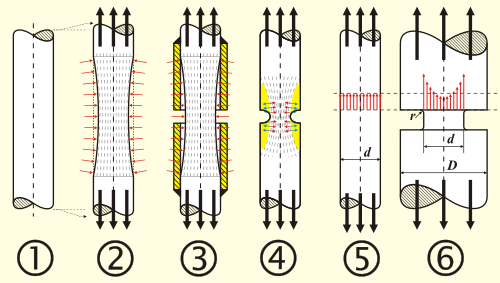

Wenn man sie bei einem Herzstillstand den fehlenden Zufluss an Blut zur Herzen durch injizierte Bakterien kompensiert, können die Bakterien durch ihre Produktion von Sauerstoff das Absterben des Gewebes verhindern. Forscher verwendeten bei Versuchen zu diesem Zweck cyanobacterium Synechococcus elongatus. Die Synechococcus produziert aber Sauerstoff nur wenn beleuchtet. Und vorerst nur in Rattenherzen. Dennoch kann man wirklich hoffen.

Noch muss man einen Weg finden, das Bakterium ins Herzen und das Licht zu ihm zu bringen. Wenn man bedenkt, dass man vor über 10 Jahren Licht zu Tumoren bringen konnte, um sie umzubringen, ist es so wahnsinnig schwer nicht, sich auszumalen, wie man winzige Dioden in Arterien schieben kann. Ob der Killerbakterie ihre neue Rolle gefällt? Bislang hat sie nichts Negatives von sich verlauten lassen.

Volle wissenschaftliche Meldung hier

Die Künstliche Welt des Künstlichen Lichts

Die am häufigsten missverstandene Berufsgruppe ist nicht die der Psychologen, die unser Bestes wollen, sondern der Lichttechniker. Der will nur Gutes, wird aber nicht verstanden. Er hadert mit den Ahnungslosen, die Lux für ein Maß für die Lichtstärke halten, beantragt die Exkommunizierung von Professoren mit grauen Haaren, die dem Wort „Leuchtstoff“ die Endung „röhre“ folgen lassen, straft Leute, wie man mit bösen Blicken eben strafen kann, die „500“ für eine profane Zahl halten. Wer gar von Neonlicht spricht, wird nicht einmal eines bösen Blickes gewürdigt.

Warum sind die Leute so doof, dass sie unser fein formuliertes Konzept zur Erleuchtung aller, die die sie nicht wollen, eingeschlossen, einfach nicht verstehen wollen? Ich hatte neben Lichttechnik noch gelernt, dass, wenn einer nicht verstanden wird, der Doofe im Prinzip der Unverstandene ist. Erst wenn er sich selbst gegenüber alle Zweifel ausräumt, darf er den Doofen bei den anderen suchen. Ansonsten, doppelt doof.

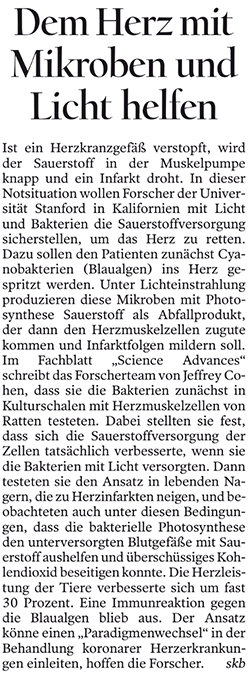

Wieso ich gerade heute daran denke? Mich hat heute morgen jemand gefragt, warum ein Licht mit einer höheren Farbtemperatur kälter sei. Als ich das erklärte, ging dieser jemand Kopf schüttelnd weg. Doof? Ja, die Definition der Farbtemperatur. Damit qualifiziert man ein Licht bzw. eine Lampe. Wessen Temperatur ist aber gemeint? Das ist die Temperatur des Strahlers, der das Licht erzeugt. Hat also mit dem Licht nicht direkt zu tun. Und die Lampen mit hohen Farbtemperaturen sind gar nicht so warm.

Oder doch? Mit etwas Phantasie kann man die Farbtemperatur verteidigen: Etwas, was wärmer ist, hat mehr Energie. So hat z.B. blaues Licht (= höhere Farbtemperatur als bei rotem Licht) mehr Energie. Wieso ist es dann kalt? Ja, das hat mit der Energie nichts zu tun, sondern mit unserer Empfindung. Rotes Licht assoziieren wir mit Feuer oder Kerze. Warm! Sonne? Dass deren Licht kälter ist als das einer Kerze, weil höhere Farbtemperatur, wird kein Mensch verstehen, bei dem alle Tassen noch im Schrank sind und die Dachlatten feste geschraubt.

Mit dem Begriff Farbtemperatur gehen hingegen Fachleute problemlos um, z.B. Foto- und Fernsehleute. Währenddessen bleibt sie den anderen ein Rätsel, das sie glauben können oder auch nicht. So ist es mit allen Größen der Lichttechnik. Sie sollen einer Empfindung entsprechen, so z.B. Beleuchtungsstärke, die nach landläufiger Meinung für das Beleuchtungsniveau steht. Tut es aber nicht. Die Leuchtdichte soll der Helligkeit entsprechen. Tut es noch weniger.

Jedes Fachgebiet, sogar jede isolierte Gruppe von Menschen, schafft seine eigene Begriffswelt, sofern die übliche Sprache nicht ausreicht. Wenn dieses Fachgebiet tatsächlich etwas Neues hervorgebracht hat, wird die Umgangssprache i.d.R. nicht ausreichen. Dies geht so lange problemlos, solange die Fachleute aus dem betreffenden Gebiet unter sich sind. So muss kein Mensch außer Materialkundlern wissen, was eine Wöhlerkurve ist. Damit wird die Dauerfestigkeit von einem Objekt gemessen. Natürlich auch Maschinenbauer, die müssen es auch wissen. Sie bauen die Maschinen, die schütteln und rütteln. In den 1980ern mussten aber andere erfahren, was es damit auf sich hat. Einige Bürodrehstühle explodierten: „Unter Millionen Büromenschen lauert Gefahr: Ihr Stuhl kann explodieren.“ Stand im Spiegel vom 16.05.1983. Etwa 3,5 Millionen Stühle mussten eingesammelt und unschädlich gemacht werden. Man hatte eine weitere Weisheit aus dem Maschinenbau vergessen: Kerbwirkung. So kam es dazu, dass Millionen deutscher Büromenschen auf Bomben mit fünf Rollen darunter saßen. Damit keiner glaubt, nur den doofen Stuhlbauern unterlaufe so ein Missgeschick: auch die Erbauer der letzten deutschen Kernkraftwerke hatten damit zu schaffen. Beim Studium hätten sie das erste Semester so nicht absolvieren können. Ihre Turbinenwellen mussten wegen der Kerbwirkung, bzw. vergessenen Kerbwirkung, ausgetauscht werden. Wer ein Kernkraftwerk baut, hat ja sein erstes Semester Maschinenbau lange hinter sich.

Da der Begriff Beleuchtungsstärke – das unverstandene Wesen – im Laufe der Zeit Kinder gekriegt hat, die sich in Normen und Vorschriften eingeschlichen haben, gibt es noch mehr lustige Slapstick-Geschichten zu lesen. So hat ein Gremium im Auftrag des Arbeitsministeriums eine Technische Regel zur Beleuchtung geschrieben (ASR A3.4). Die konkretisiert die Verordnung für Arbeitsstätten und ist eine ziemlich heilige Schrift: „Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.“ Also muss man die einhalten, will man sich nicht dem – ebenso heiligen - Zorn der Behörden aussetzen. (mehr dazu hier und dort)

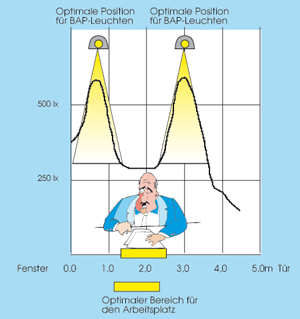

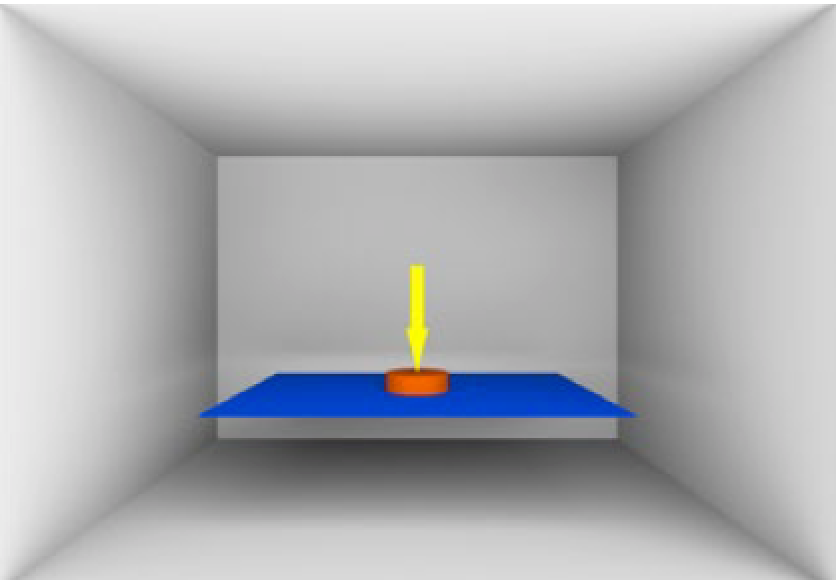

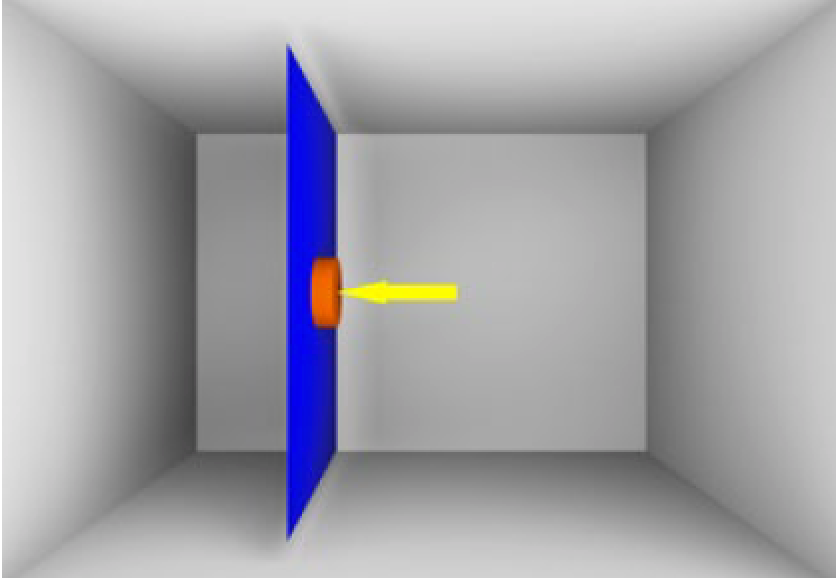

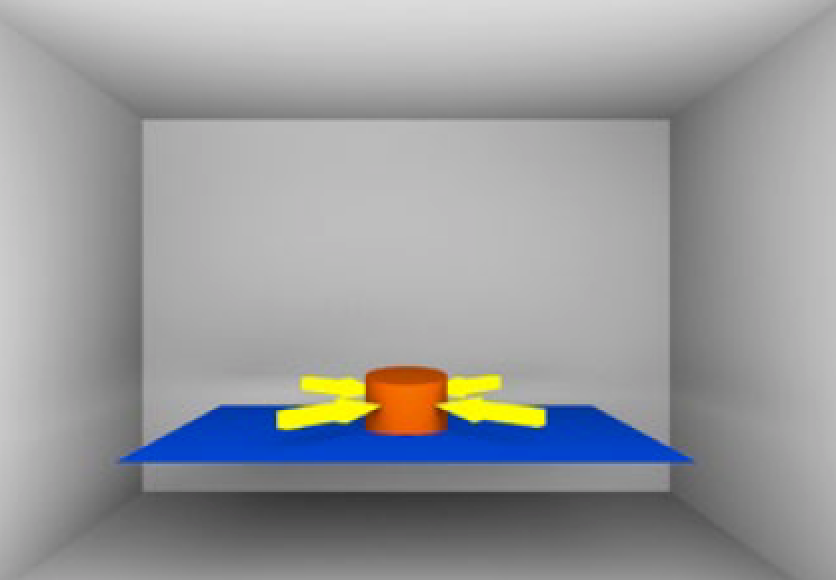

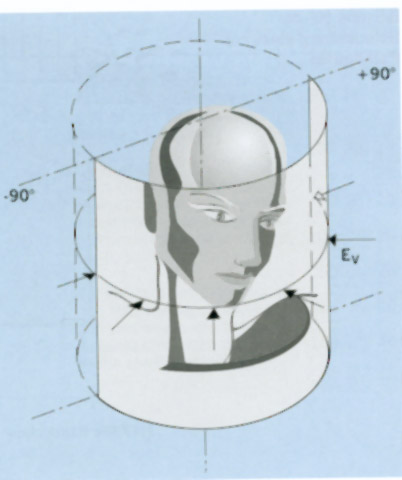

Das ist auch gut so. Dummerweise steht dort was von einer horizontalen Beleuchtungsstärke, die man sonst so nicht liest. Deswegen wird der Begriff erklärt. Das ist die B. in einer horizontalen Ebene gemessen. Verstanden. Dann gibt es auch eine vertikale B. Die wird in einer vertikalen Ebene gemessen. Logo! Auch verstanden? Nicht ganz, denn ich weiß nicht, wozu das dient. Das erklärt eine BG-Schrift mit der Modellierung von Gesichtern. Natürlich in übertragenem Sinne. Gesichter müssen so beleuchtet werden, dass man sie richtig sieht. Dazu später noch was.

Ganz dumm, dass die Verfasser der ASR vergessen haben, die vertikale Ebene anzugeben. Davon gibt es nämlich Millionen, während es eine einzige horizontale gibt. Damit Millionen, die die Sache anwenden sollen, richtig handeln, schob eine Arbeitsschutzorganisation die fehlende Ebene nach: Keine. Denn niemandem kann zugemutet werden, in jeder Richtung, in die ein erleuchteter deutscher Arbeitnehmer blicken will, auch die Beleuchtungsstärke zu messen. Ergo: Ein weiterer Begriff aus dem Arsenal der Lichttechnik soll helfen: Die zylindrische Beleuchtungsstärke. Die ist wieder so eindeutig wie die horizontale. Leider, leider, kann sie niemand verstehen. Kann eine Ebene zylindrisch sein?

Die Menschen müssen geholfen werden. Also malt man schöne Bilder. Sie sehen eindeutig aus. Stimmt! Dummerweise sitzen deutsche Arbeitnehmer sehr häufig in Karnickelställen mit dem Rücken zur Wand. Und deutsche Bürowände strahlen nur wenig Licht ab. Und wenn der Mensch in der weiten weiten Prärie säße, das Licht, das von hinten kommt, modelliert weder sein noch ein anderes Gesicht. Es macht das Gesicht eventuell sogar schlechter sichtbar. Das gilt auch für den Arbeiter mitten in der Fabrikhalle. Die Sache nennt sich Gegenlicht und ist jedem (Amateur)Fotografen bekannt. Jede halbwegs gute Kamera hat einen Einstellungsknopf, der die Störung beseitigt. Nur dem menschlichen Auge fehlt der Knopf.

Was wäre perfekt? Z.B. die halb-zylindrische Beleuchtungsstärke. Um Gottes Willen! Wer soll denn das verstehen? Mmmh, einige Leute im Labor tun es. Die planen dummerweise nicht die Beleuchtung für 40 Millionen Arbeitnehmer. Und wenn sie es denn wirklich täten, eine vertikale Beleuchtungsstärke werden sie im echten Leben nie erzeugen, weil in der Arbeitswelt die Leuchten fast immer an der Decke hängen. Das heiß ersehnte Ding gibt es nur im Labor, im Theater und nördlich des Polarkreises durch die Sonne, die immer flach einfällt. Ansonsten hat man ein mehr oder wenig schräg von oben nach unten abgestrahltes Licht. Wenn man damit einen Wassertopf erwärmen will, ist es egal, unter welchem Winkel es kommt (außer bei Totalreflexion). Will man hingegen Gesichter modellieren, gibt es immer lange Nasen, weil das Licht von oben kommt. Bei Downlights dunkle Augenhöhlen dazu.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025