Posts Tagged: Bildschirm

Tiefere Erkenntnisse - Ein Wort zur zylindrischen Beleuchtungsstärke

Der Mensch muss in die Lage versetzt werden, das zu verstehen, was ihm aufgetragen wird. Ansonsten darf ihm nichts aufgetragen werden. So will es das Gesetz. Der Grundsatz ultra posse nemo obligatur lautet auf Deutsch Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet. Man kann das auch anders ausdrücken, bleibt aber gleich: Ad impossibilia nemo tenetur oder Zu Unmöglichem kann keiner gezwungen werden. Es geht um den deutschen Arbeitgeber, der bei der Beleuchtung aller seiner Arbeitsstätten die "zylindrische" Beleuchtungsstärke realisieren muss. Da er diese Aufgabe gerne einem Lichtplaner delegiert, muss dieser das anstelle des Herrn. Diejenigen Lichtplaner, bei denen die zylindrische Beleuchtungsstärke zum Alltag gehört, können hier aufhören zu lesen.

Der Mensch muss in die Lage versetzt werden, das zu verstehen, was ihm aufgetragen wird. Ansonsten darf ihm nichts aufgetragen werden. So will es das Gesetz. Der Grundsatz ultra posse nemo obligatur lautet auf Deutsch Über das Können hinaus wird niemand verpflichtet. Man kann das auch anders ausdrücken, bleibt aber gleich: Ad impossibilia nemo tenetur oder Zu Unmöglichem kann keiner gezwungen werden. Es geht um den deutschen Arbeitgeber, der bei der Beleuchtung aller seiner Arbeitsstätten die "zylindrische" Beleuchtungsstärke realisieren muss. Da er diese Aufgabe gerne einem Lichtplaner delegiert, muss dieser das anstelle des Herrn. Diejenigen Lichtplaner, bei denen die zylindrische Beleuchtungsstärke zum Alltag gehört, können hier aufhören zu lesen.

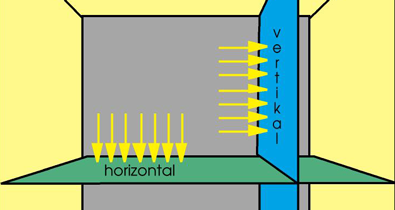

Für die paar anderen schreibe ich diese Erklärung zum Thema. Für 99,99% der Weltgeschichte war die am weitesten rechts abgebildete Beleuchtungsstärke das Maß aller Tage. Die nennt sich halbsphärisch - und entspricht dem Himmel ohne Sonne. Früher hatte sie naturgemäß keinen Namen. Und es gab nur eine Norm, die das Licht regelte, der Gang des Tages. So etwas ist in unserem technischen Zeitalter einfach out.

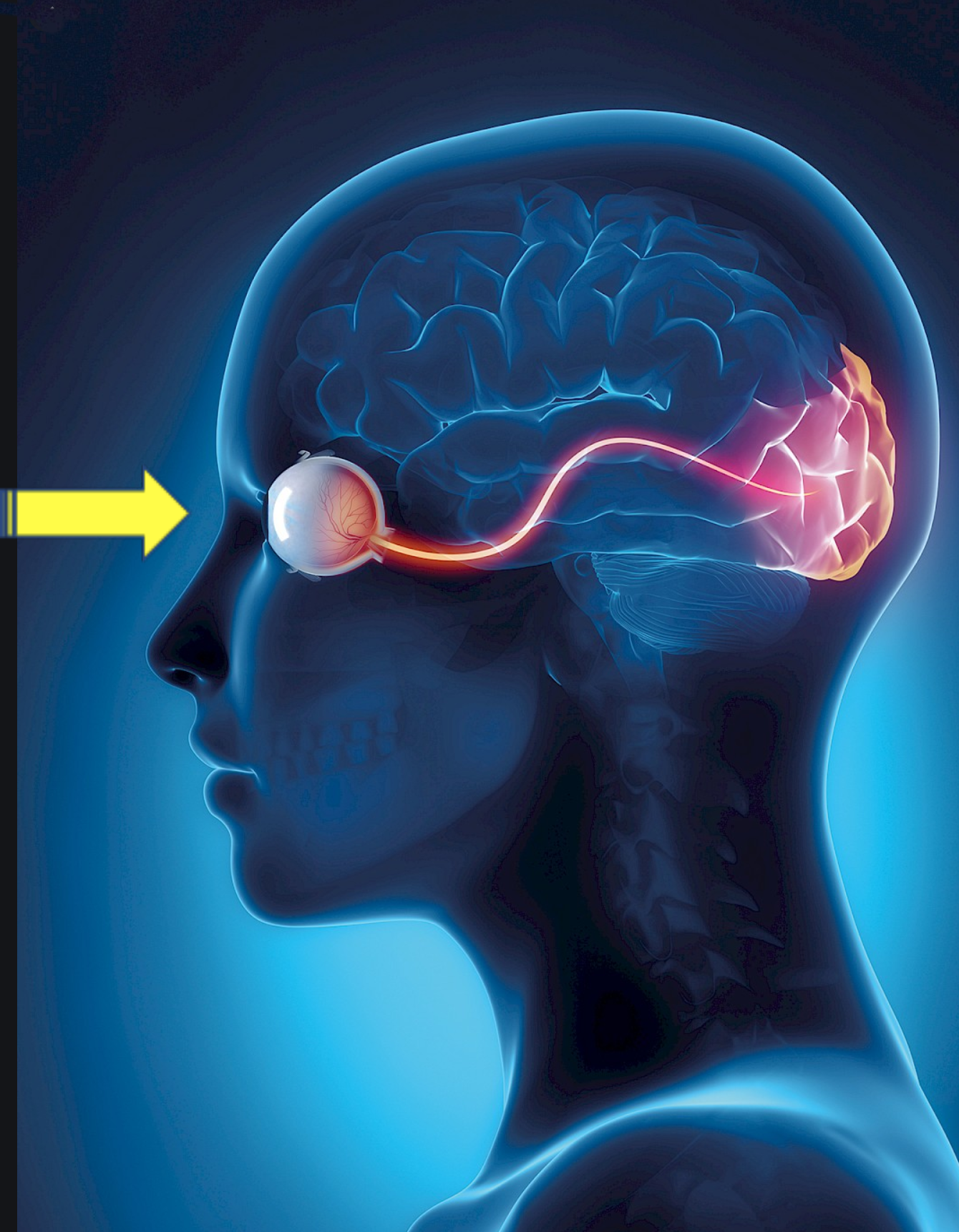

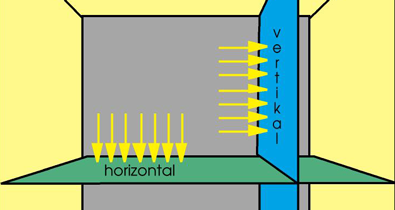

Die B-Stärke wurde und wird hauptsächlich horizontal gemessen und hört auf den Namen Eh. Seitdem die Lichttechnik auf dem Gesundheitstrip wandelt, ist Eh erst einmal out. Man redet nur noch von vertikal B-Stärke Ev. Die ist gesund und deswegen hat jeder Arbeitnehmer ein Recht darauf (hier). Da aber gesundes Licht nicht reicht, muss man noch mehr tun: "Voraussetzung für eine gute visuelle Kommunikation und Erkennung von Objekten in einem Raum ist, dass das Raumvolumen, in dem sich Personen bewegen oder arbeiten, beleuchtet sein muss. Dies wird durch die Bereitstellung einer angemessenen mittleren zylindrischen Beleuchtungsstärke, Ēz, im Raum erfüllt." So steht es in der jüngsten Beleuchtungsnorm, die gerade gedruckt wird. Und der Erfüllungsgehilfe ist der Lichtplaner.

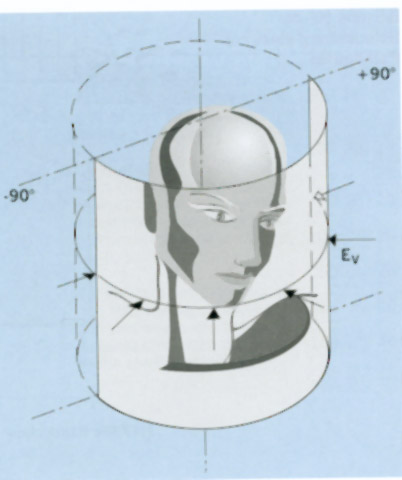

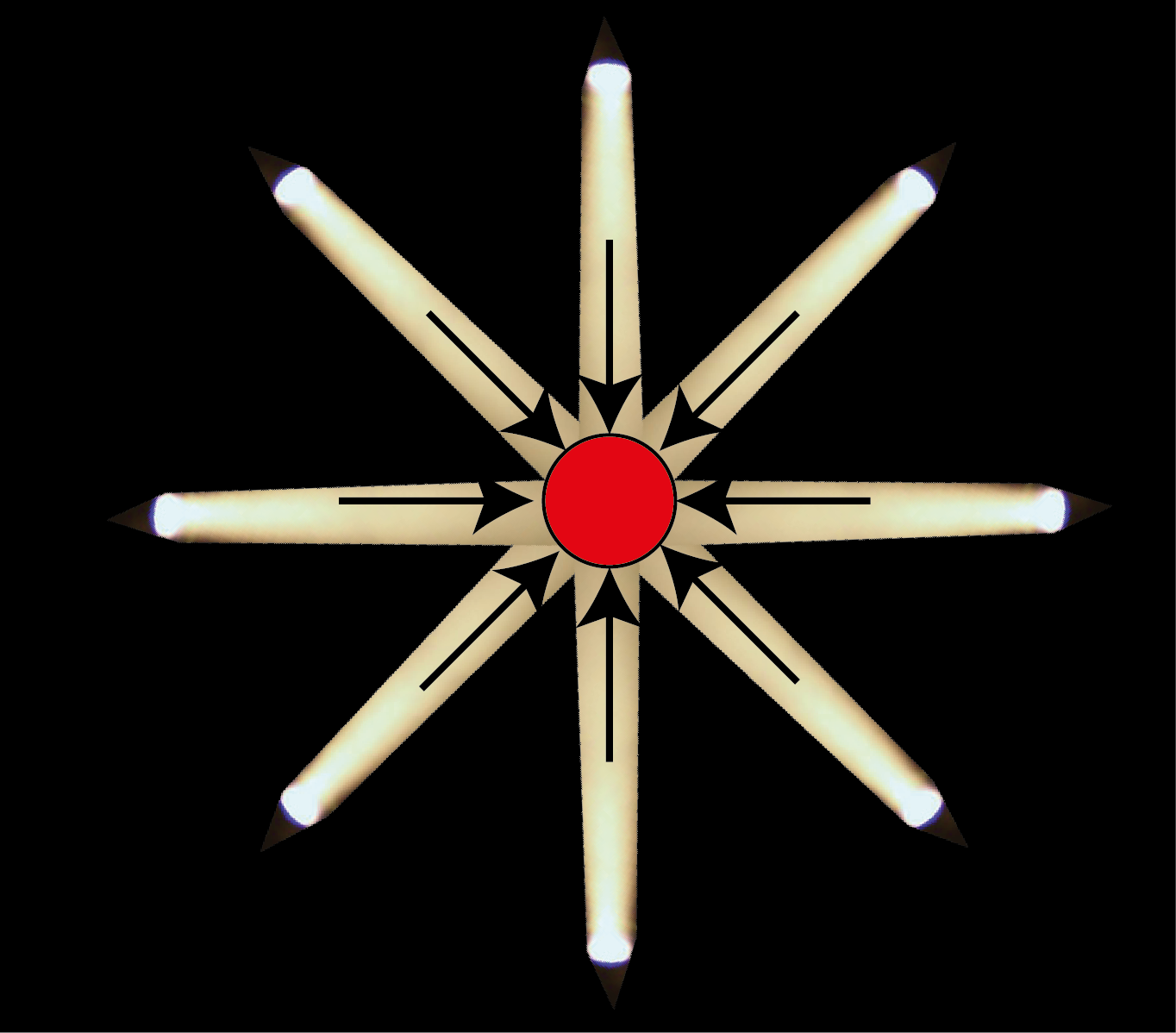

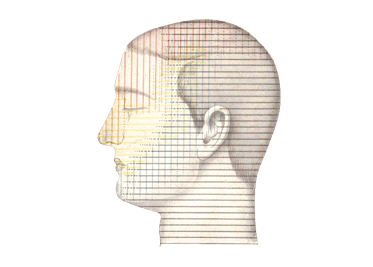

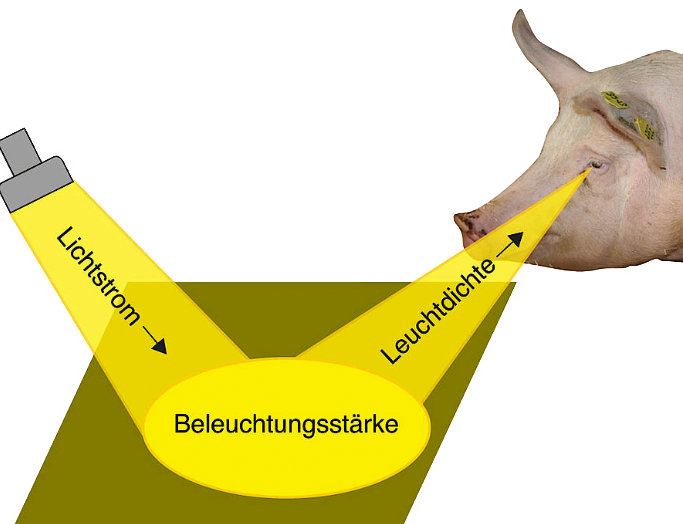

Wer so verpflichtet wird, alle Räume, in denen sich Menschen visuell kommunizieren wollen, mit etwas zu füllen, muss zunächst wissen, was das ist. Danach muss er in die Lage versetzt werden, die Füllung bereitzustellen. Erst zu der Größe zylindrische Beleuchtungsstärke EZ. Wie das Bild zeigt, zählen dazu alle einfallenden Lichtstrahlen, aus welcher Richtung sie auch kommen mögen. Hauptsache, sie fliegen waagrecht. Nachdem die Strahlen, die sich alle auf den Zylinder richten, so gemittelt worden sind, mittelt man noch einmal über den ganzen Raum, und fertig ist Ēz.

Das ist das Konzept. Da sich lange Zeit niemand darum kümmerte, kümmerte es auch keinen allzu sehr, dass es falsch kommuniziert wurde. Das ansprechende Bild aus dem Fundus einer großen Firma zeigt erstens nicht die zylindrische Beleuchtungsstärke, sondern die halb-zylindrische. Zweitens kaschierte das Bild den Mangel des Konzepts. Es kann nämlich nicht funktionieren.

Die halb-zylindrische Beleuchtungsstärke, wie sie in dem unteren Bild dargestellt wird, entspricht etwa dem, was ein Beleuchter tut. Er richtet seine Lichter in die Richtung des Objekts. Ist dieses nicht ein Blatt plattes Papier sondern ein Gesicht, macht die Anordnung im Kreis Sinn. Nur die Lichteinfallsrichtung waagrecht ist nicht so günstig. Sei's drum.

Was macht man eigentlich, wenn an einem Ort die Ez nicht hoch genug ist? Man kann sie auf unterschiedlichste Art erhöhen. Zum Beispiel durch mehr Licht von der Gegenseite. Was ergibt das für ein beleuchtetes Gesicht? Nichts außer Blendung. Man kann auch von der Seite mehr beleuchten. Macht auch mal Sinn, aber nicht immer. Je nachdem von welcher Seite man mehr nimmt, fällt der Schatten der Nase auf die andere

Was macht man eigentlich, wenn an einem Ort die Ez nicht hoch genug ist? Man kann sie auf unterschiedlichste Art erhöhen. Zum Beispiel durch mehr Licht von der Gegenseite. Was ergibt das für ein beleuchtetes Gesicht? Nichts außer Blendung. Man kann auch von der Seite mehr beleuchten. Macht auch mal Sinn, aber nicht immer. Je nachdem von welcher Seite man mehr nimmt, fällt der Schatten der Nase auf die andere Seite. Also von vorne? Fertig ist das Mondgesicht.

Seite. Also von vorne? Fertig ist das Mondgesicht.

Muss man das an jedem Punkt dem Raums machen? Nein, aber man weiß ja nicht wo einer steht und aus welcher Richtung er das Gesicht des anderen sehen möchte. Dafür hat die Lichttechnik immer patente Lösungen. Z.B. wenn man nicht weiß, wo sich die Sehaufgabe befindet, beleuchtet man alles. Nannte sich Allgemeinbeleuchtung und war etwa so intelligent wie den ganzen Raum mit Stühlen vollzustellen, wenn man nicht weiß, wo einer sitzen soll. Na, ja, überall sitzen geht nicht, weil das Licht, das beleuchten soll, auch blendet.

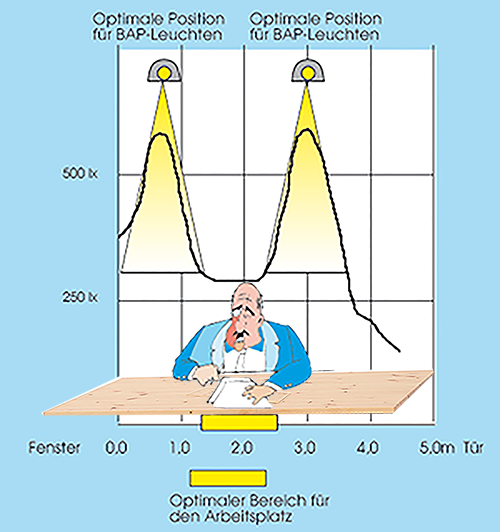

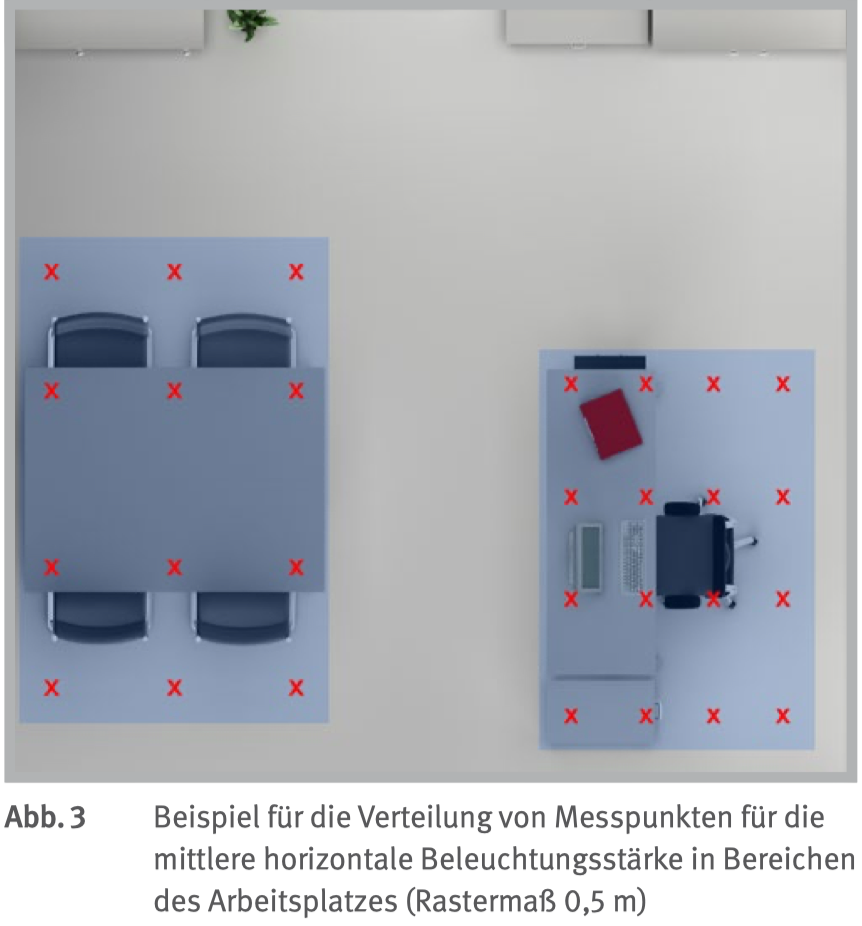

So dumm kann doch kein Planer sein? Oder? Ganz sicher nicht. Dumm ist nur die Vorgabe. Nehmen wir z.B. einen Musterraum aus DGUV-I 215-442 - das ist eine "amtliche" Hilfe für die Planung von Beleuchtungsanlagen von Räumen mit Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen. Die rot eingezeichneten Punkte stellen diejenigen Orte dar, an denen die Güte der Beleuchtung gemessen werden soll. Preisfrage 1: An wie vielen dieser Punkte macht es Sinn, die Ez zu messen? Preisfrage 2: Wie muss man die Beleuchtungskörper anbringen, damit alle Gesichter an den Sitzplätzen richtig beleuchtet, also "modelliert" werden? Preisfrage 3: Bei welchem Wert ist eine angemessene mittlere zylindrische Beleuchtungsstärke, Ēz, im Raum vorhanden, wenn 150 lx vorgegeben sind?

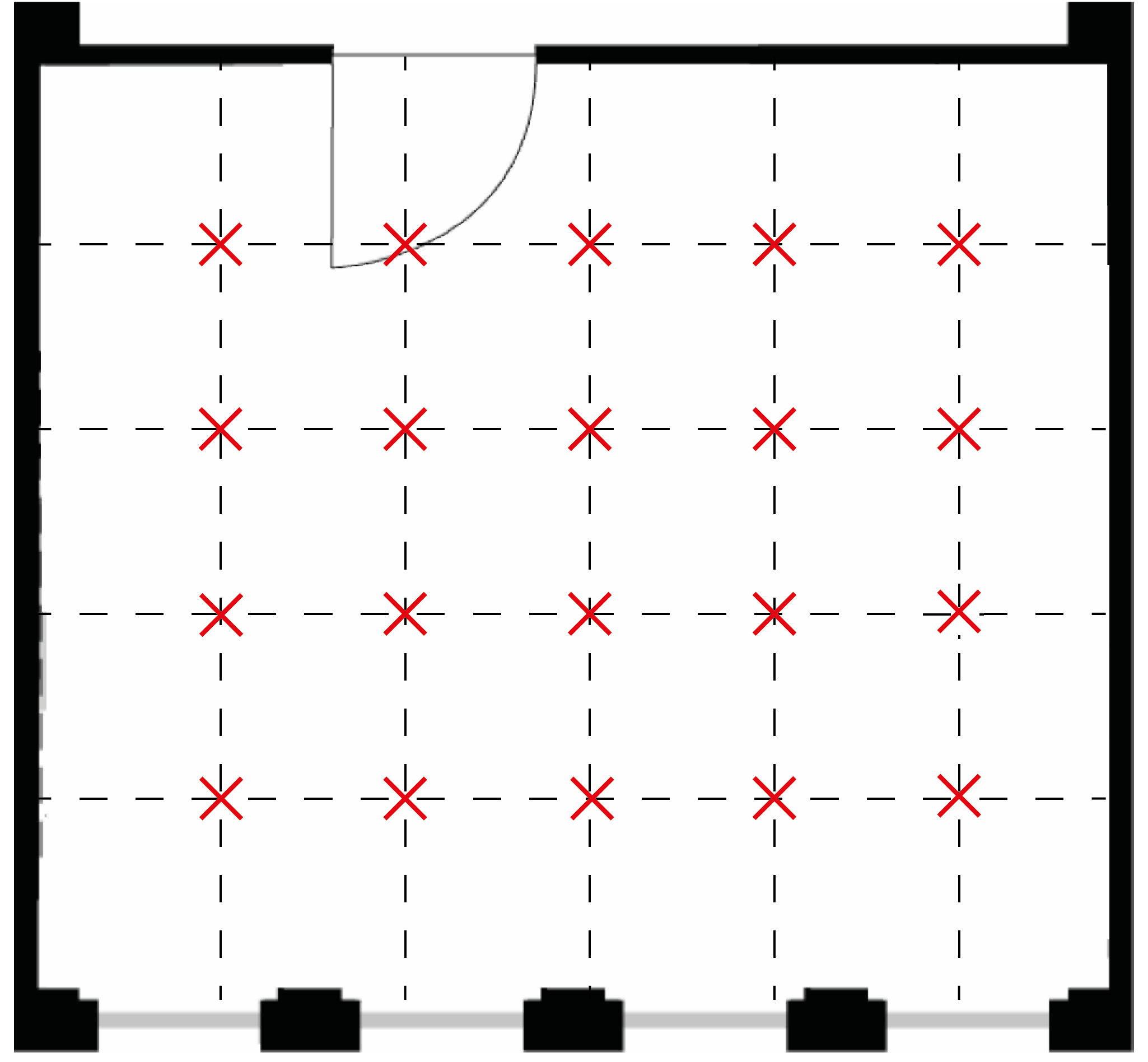

Da sich Lichtplaner eher mit leeren Räumen befassen müssen denn mit vorhandenen wie oben, findet die Planung für leere Räume statt. Hier ist der Raum aus ASR A3.4 abgebildet. Man würde einen solchen Raum mit einem Raster von 100 cm messen. Preisfrage 4: An wie vielen Messpunkten gibt es eine reelle Chance, einen sinnvollen Messwert für EZ. zu erhalten? Diese Frage kann ich sehr zuverlässig beantworten, weil ich solche Messungen schon über 1000 Mal ausgeführt habe. Nur die inneren 6 Punkte machen überhaupt Sinn, weil sie weit weg von den Wänden sind. An 14 weiteren Punkten wird man einen zu geringen Wert feststellen. Allerdings muss die Beleuchtung deswegen nicht schlecht sein. Denn: Wer braucht eigentlich Licht von hinten, um ein Gesicht von vorne zu sehen?

Was erzählt ein Lichtplaner seinem Kunden, nachdem er eine von ihm erstellte Beleuchtung eines solchen Raums sorgfältig gemessen hat? Ich will nicht verraten, wie viele wie begossene Pudel aussehen, wenn die tatsächlich eine solche Messung durchgeführt und sich das Ergebnis zu Gemüte gezogen haben. Die Frage ist eh rhetorisch. Bei der Zahl der vermutlich vorhandenen Messköpfe für EZ werden erst paar Räume vermessen worden sein, wenn alle Deutschen geimpft sind.

Der ganze Unsinn geschieht deswegen, weil niemand weiß und wissen kann, in welcher Richtung die Sehobjekte, hier Gesichter, in einem Büro ausgerichtet sind. Ergo wählt man eine Größe, bei deren Auslegung man nicht wissen muss, in welcher Richtung man etwas beleuchten muss. Daher fällt die Wahl auf die EZ. Die wird umso größer, je größer der Beitrag der Lichtquellen aus allen Richtungen ausfällt. Wenn man sich das Ganze von oben anschaut, sieht man die Lichtquellen, die den Zylinder beleuchten. Die sieht man allerdings nur auf Zeichnungen.

Ist der beleuchtete Raum sehr hoch und hat man beliebig viele Lichtquellen, die man ausrichten kann, kann man in großen Sälen was mit dem Konzept anfangen. In den Karnickelställen, die sich heute Office nennen dürfen, kann man hingegen einen Lacherfolg erzielen. Immerhin: Satire darf alles.

Vertikalbeleuchtungsstärke - Ein modernes Märchen zu gesundem Licht reloaded

Vor rund zwei Jahren (hier) hatte ich mich darüber amüsiert, dass Gebäude nach Vertikalbeleuchtungsstärke zertifiziert werden. Mein Beitrag über die neuen Bemühungen, Licht als gesund zu zertifizieren (hier und da), beschreibt aber, dass die circadiane Beleuchtung auf einer Vertikalbeleuchtungsstärke beruht. Die gibt es aber nur, wenn einer die Leuchten an die Wand hängt oder die Beleuchtung durch Fenster erfolgt.

Als hätte man das gelesen und nicht gemerkt, dass man die Sache dadurch trefflich persiflieren kann, indem man sie zur obersten Maxime für die Beleuchtung erhebt, rufen führende Chronobiologen dazu auf, in allen Innenräumen eine Mindestvertikalbeleuchtungstärke von M-EDI > 250 lx für den Tag (06:00 bis 19:00) einzuführen. Da der Mensch sich abends auf die Ruhe vorbereiten muss, wird der Pegel auf 10 lx M-EDI gesenkt.

Lassen wir den Abend und die Nacht auf sich beruhen. Die haben die Menschen schon vor unserer Zeit zum Tage gemacht und werden sich milde über den Aufruf hinweg setzen. (Was übrigens sie vor Schaden nicht bewahren wird.) Was bedeutet eigentlich Vertikalbeleuchtungsstärke und wie viel ist „250 lx M-EDI“?

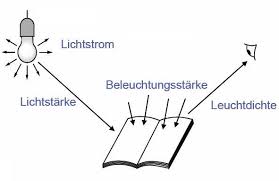

In lichttechnischen Büchern und auch bei Laiendarstellungen findet man Bilder wie hier. Dieses stammt aus einem Buch von mir. Man plant seit Ewigkeiten Beleuchtungen so, dass eine darunter liegende Ebene beleuchtet wird. Das sagen die senkrechten Pfeile aus. Die waagrechten Pfeile hingegen entsprechen keiner physikalischen Realität. Waagrecht fliegende parallele Strahlen gibt es nur von der Sonne. Jedes Licht von oben fällt mehr oder weniger schräg ein und trifft unter einem Winkel von weniger als 90º auf die Wände. Alle Objekte, die nicht so flach sind wie die Wände oder die Tische werden nicht von einer Horizontal- oder Vertikalbeleuchtungsstärke beleuchtet, sondern von jedem Strahl einzeln. Nur wenn das Beleuchtete völlig matt und platt ist, macht die Rechnung mit der Beleuchtungsstärke Sinn. Völlig matte und platte Sehobjekte kommen in der Realität sehr selten vor. Selbst die Bücher, die die Beleuchtungsstärke erklären, glänzen mindestens etwas. Die teuren Hochglanzbroschüren erst recht.

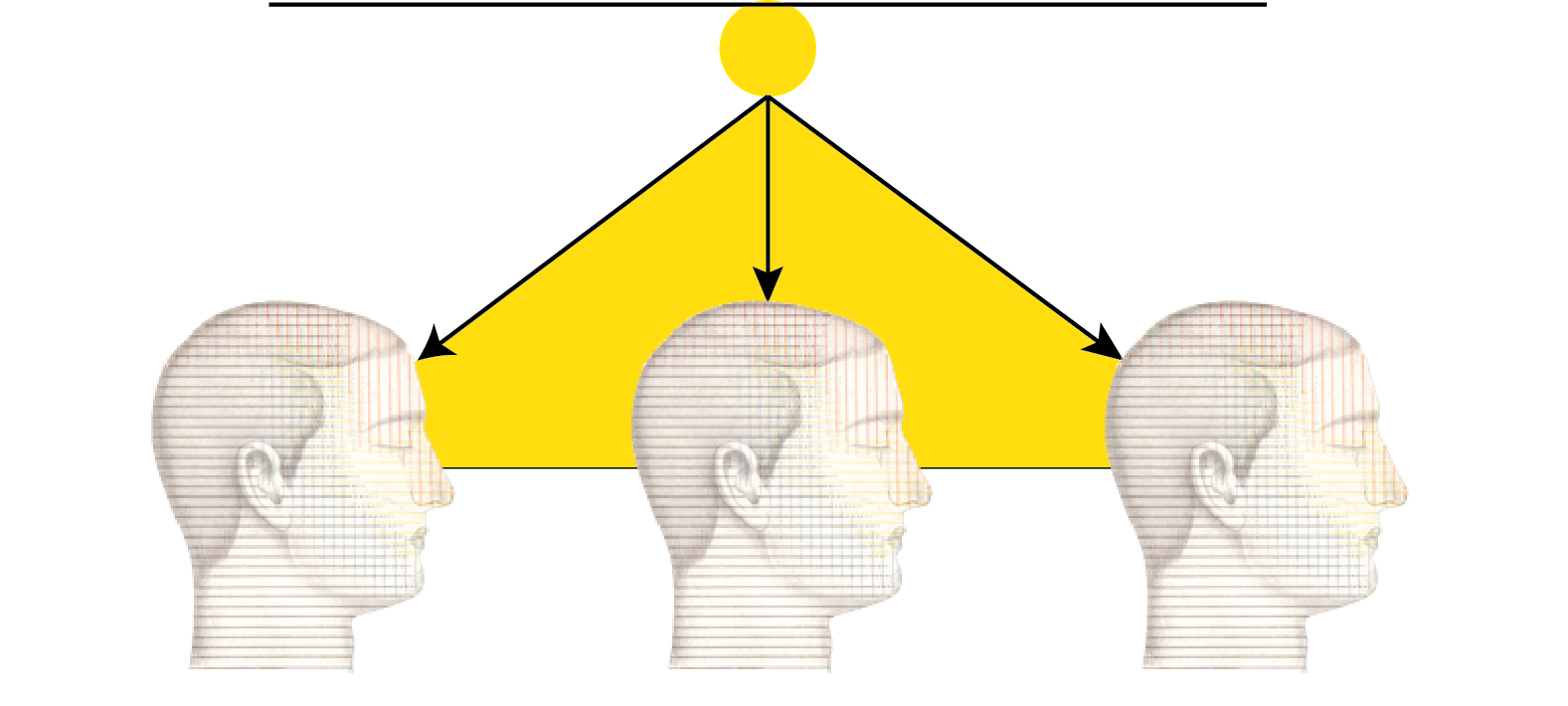

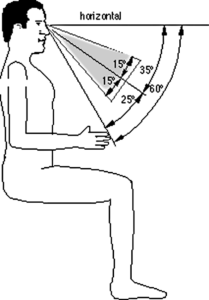

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Da unsere Arbeitsräume in der Höhe relativ tief sind im Verhältnis zu den darin arbeitenden Menschen – Arbeitsräume weisen Höhen ab 2,50 m auf und sind selten höher als 3 m, Menschen erreichen Größen bis 2 m und mehr – sehen menschliche Augen nicht etwa „Vertikal“-Beleuchtungsstärken, sondern mehr oder weniger schräg einfallendes Licht. Die drei Menschen in dem dargestellten Raum sehen in der abgebildeten Situation unterschiedliche „Beleuchtungsstärken“, aber keiner die „Vertikal-B.“, weil sich in Arbeitsräumen die relevanten Sehobjekte immer unter Augenhöhe befinden. Ein waagrechter Blick ist unphysiologisch wie auch ein waagrecht angehobener Arm. Alle ergonomischen Arbeitshaltungen sind mit einem gesenkten Blick verbunden. Beim Stehen beträgt der optimale Winkel 30º, beim Sitzen 35º. Und alle relevanten Sehobjekte (Bildschirme, Arbeitsgut, Aktenordner) werden so angeordnet, dass man nie erzwungenermaßen seinen Blick über die Horizontale heben muss.

Die drei Menschen in dem Foto werden von dem Licht unterschiedlich getroffen, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Den einen trifft es auf die Stirn, den zweiten auf den Hinterkopf. So sind beide Größen, die Horizontal- wie die Vertikal-Beleuchtungsstärke, fiktive Größen, die kaum geeignet sind, das Erleben einer Szenerie auch nur näherungsweise zu beschreiben.

Bei der Vertikal-Beleuchtungsstärke gibt es noch dazu einen Fakt mit fataler Wirkung für die Praxis: Es gibt unendlich viele vertikale Ebenen, aber nicht so viele Stellen, von denen aus man Licht losschicken kann, um sich waagrecht zu bewegen. Ergo: Wer eine Wirkung mit einer Vertikalbeleuchtungsstärke erzielen will, muss eine Vorzugsrichtung vorgeben, in der die Menschen blicken sollen. So etwas könnte klappen, wenn die Leute nichts zu tun haben. So wie vor einer Therapie-Lampe, man guckt eine Zeitlang hinein. Sieht allerdings während der Sitzung und eine Weile danach nichts. Man stelle sich ein Großraumbüro vor, im dem alle in eine Richtung gucken. Dazu noch gehobenen Hauptes, damit sie gesundes Licht empfangen. Am besten eignen sich wohl Amphitheater - da hat jeder die gleiche Chance gesundes Licht abzubekommen. Diese wurden in der Antike erfunden, um allen die gleiche Sicht auf die Bühne zu realisieren. Die antiken Baumeister haben sich da wohl geirrt. Oder nicht die epochale Chance begriffen, die ihre Bauweise eröffnet.

Die Vertikal-Beleuchtungsstärke der Beleuchtung eines Raumes ist daher ungeeignet, um die Arbeitnehmer gesundzustrahlen. Wer gar auf der Basis dieser Größe Gebäude zertifiziert, sollte sich nicht wundern, wenn andere ihn der Quacksalberei bezichtigen. Der Gedanke liegt ja nahe.

Etwas kniffliger dürfte sich die Frage nach der Intensität gestalten. Wenn man die Arbeitsräume von der Decke aus beleuchten will, kommt auf 1 lx Beleuchtungsstärke (horizontal) 0,3 lx vertikal. Allerdings, wie gesagt, sehr ungleichmäßig. Wenn die Beleuchtung mit Lampen von 3000K ("warmweiß") erfolgen soll, bedeutet 250 lx M-EDI überschlagsmäßig 500 lx visuell. Man muss also eine Beleuchtungsstärke von 1.500 lx einplanen. Da die Lampen altern, muss dazu ein Zuschlag von mindestens 25% kommen. Also plant man etwas über 2000 lx.

Wenn man so etwas wirklich realisiert, werden Gutachter für Ergonomie die besten Chancen für regelmäßige Aufträge von Betrieben bekommen. Bildschirmarbeit ade! Die Sorge ist allerdings ziemlich theoretischer Natur. Ein ähnliches Konzept mit einer hohen Beleuchtungsstärke mit waagrecht fliegenden Strahlen, dass einen Silhoutteneffekt vermeiden wollte, ging vor 50 Jahren derart arg in die Hose, dass selbst dessen Autor sich nie wieder dazu äußern wollte (hier).

So hoffnungslos ist die Lage allerdings nicht. Bei heutigen Beleuchtungen kommt man auf 150 lx vertikal ≈ 75 lx M-EDI. Und dafür reicht der Bildschirm. Damit es mir jeder glaubt, hier ein Screenshot aus der echten Publikation. Bei zwei Bildschirmen, die es an immer mehr Arbeitsplätzen gibt, kommt man schon in die Größenordnung, die man einhalten soll. Und man guckt während der Arbeit garantiert in den Bildschirm. Unglaublich aber wahr: Wer hätte gedacht, dass der Bildschirm eines schönen Tages als gesundheitsförderlich eingestuft würde? Und den armen Seelen, die ohne Bildschirm arbeiten müssen, verschreibt der Arzt einen. Die Spielesoftware gibt es dazu, damit man sich vor der Kiste nicht langweilen muss.

Wo hängt man die Leuchten hin, damit sie gesund leuchten?

Das Dümmste, was die Lichttechniker gemacht haben, war es, die Leuchten an die Decke zu hängen. So kommt das Licht immer von oben. Das entspricht zwar einem himmlischen Vorbild. Man darf aber trotzdem erwarten, dass man kreativ agiert, wenn man eine neue Technologie schafft. Auch wenn herkömmliche, sprich altertümliche, Leuchten auch früher oben hingen, so z.B. in der Burg Eltz. Und auch wenn der liebe Gott mit gutem Beispiel voran gegangen war, indem er seine Himmelslaterne nach oben hing.

Allerdings scheint er mit dem Ergebnis nicht so glücklich geworden zu sein. Denn er probiert den ganzen lieben Tag die Position. Morgens ist die Sonne im Osten, d.h. etwa. Abends findet man sie im Westen, auch etwa. Dazwischen wird dauernd eine neue Position ausprobiert. Das Ergebnis ist enttäuschend. Morgens sieht das Licht schön rot aus, bleibt aber nicht so. Mittags hat man zwar viel Licht, aber keine Schattigkeit. Abends sieht es wie morgens aus, nur aus der umgekehrten Richtung.

Genervt bricht der Herr den Versuch ab. Ruht sich eine Weile und fängt wieder mit einem etwas veränderten Startpunkt an. So geht es seit meiner Geburt. Vermutlich war es schon früher so. Ich konnte allerdings keinen Reim darauf machen, weil nicht vorhanden. Die Lichttechnik verbesserte die Lage derart grundlegend, dass die Lichter immer dort hängen, wo man sie einmal angebracht hat. Sie gehen auf Kommando an, um zu leuchten. Und hören erst damit auf, wenn die Arbeit zu Ende geht. An manchen Orten brennen sie daher ewig.

Ganz wichtige Menschen, die Chronobiologen, sehen darin eine Störung des circadianen Rhythmus. so genannt nach dem Rhythmus, den Gott, Pardon die Sonne vorgibt. Der heißt circa... , weil es mit der Genauigkeit hapert, wie oben dargestellt. Was für eine Lösung könnte nun besser sein als das, was die Natur, zugegebenermaßen nicht perfekt, vorgibt?

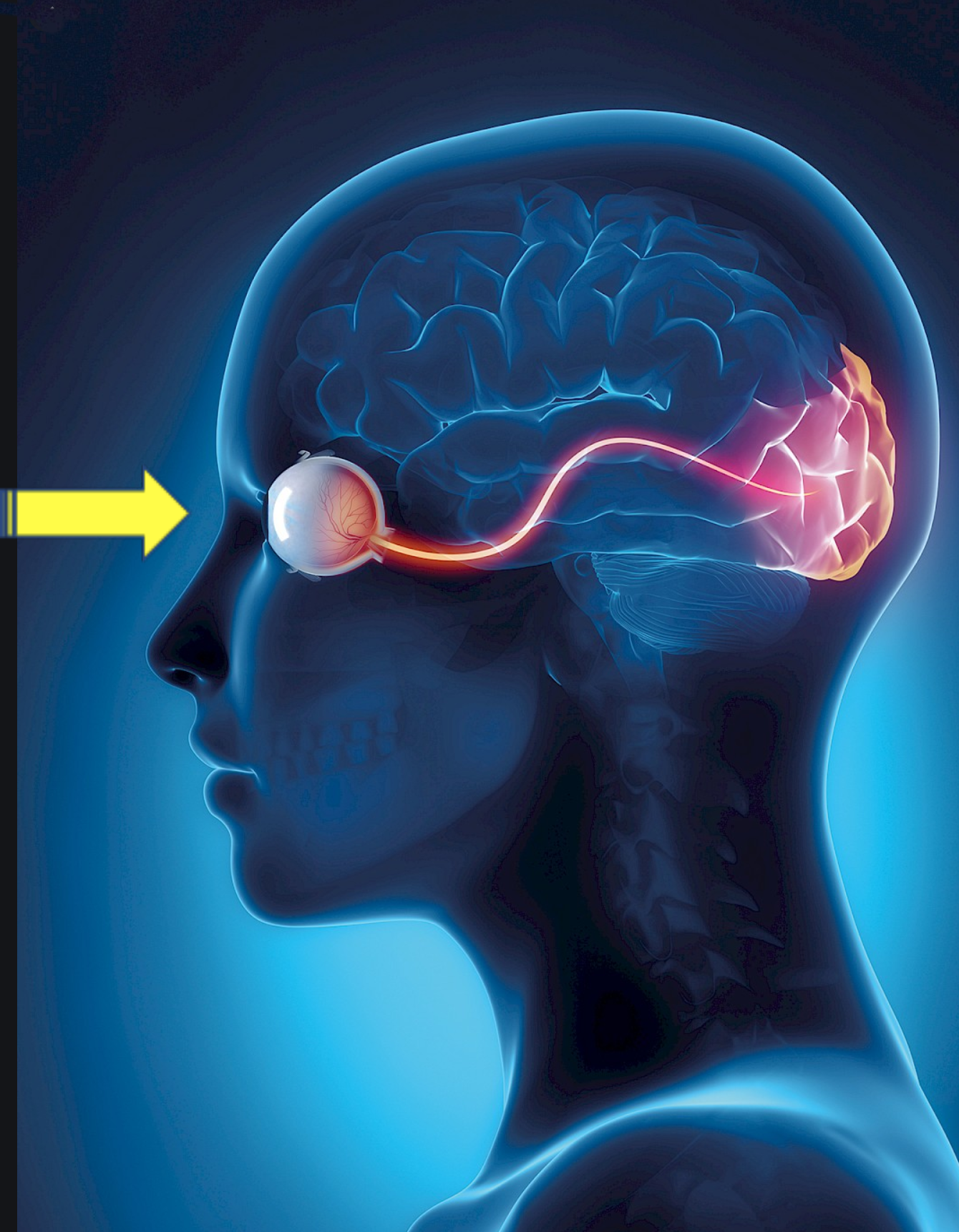

Die besten ihrer Profession haben sich nun zusammen getan und sagen, der Mensch brauche melanopische Lux. Und das viel mehr als heute üblich. Also muss man dafür sorgen, dass die Lux ins Auge gehen. Kein Problem, wenn die Menschen bei der Arbeit sich hinlegen würden wie z.B. auf Malle am Strand. Dann kommt das Licht vom Himmel, Pardon von der Decke, direkt ins Auge. Ergo würden die Leuchten mal den Aktenordner des Beamten beleuchten und mal den Beamten selbst, wenn er brav seinen täglichen Dreikampf, Lochen, Bumsen, Abheften, absolviert.

Dummerweise ist das physikalisch nicht möglich, weil sich der Beamte für den Dreikampf aufrichten und sitzen muss. Da gucken seine Augen so um 35º nach unten. Das ist wissenschaftlich gesehen circa waagrecht. Also schreiben wir die melanopischen Lux waagrecht vor. Die heißt Vertikalbeleuchtungsstärke. Zwar schreiben nicht wenige vertikale Beleuchtungsstärke. Das lehnt der Fachmann entschieden ab, weil die horizontal einfällt. In welcher Position auch immer sich der Beamte befindet, sein Blick fällt optimal senkrecht auf die Akte. Dann kann eine Leuchte aber nie Auge und Akte zusammen beleuchten. Das Licht fliegt geradeaus, bis es etwas trifft. Notfalls bis zum Ende des Universums.

So weit so gut! Wie kriegen wir aber die Leuchten dazu, ihr Licht waagrecht abzustrahlen? Man könnte sie z.B. an die Wand hängen. Oder dort Spiegel anbringen. Egal, Wissenschaftler geben sich nicht mit lästigen technischen Details ab. Gott hat's auch nicht soo mit der Genauigkeit … Und der Praktiker macht die Industrieleuchten seit etwa einem Jahrhundert so, dass sie die Arbeitsebene beleuchten und nicht die Augen der Arbeitenden. Seit 1970 gibt es in Deutschland Blendungsbegrenzungskurven, die verhindern, dass das Licht einem ins Auge fällt, sprich blendet.

Auftrag: Man muss es also irgendwie schaffen, dass das Licht von der Decke nunmehr direkt ins Auge fällt, ohne dass sich sein Spektrum ändert. Denn für die melanopischen Lux ist nicht nur die Menge des Lichts entscheidend, sondern auch die Qualität, nämlich das Spektrum. Wenn die Decken melanopisch strahlen, wird das Licht weniger melanopisch, wenn es auf Wände, Tische oder Bildschirme fällt.

Richtig gelöst ist nur die Sache mit dem dritten Aspekt, Zeit. Melanopisch soll das Licht von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr brennen. Danach ist Schluss. Die Nacht gehört zu dem Ruhe suchenden Menschen.

Wem das Ganze Spanisch vorkommt, möge das ganze in Englisch lesen (hier). Wer nicht ewig auf die Realisierung des melanopisch wirksamen Lichts warten will, kann zu einem altmodischen Mittel greifen. Fenster. Nicht seit immer, sondern etwa seit 8.000 Jahren kommt dessen Licht waagrecht eingefallen. Und scheint auch allen zu gefallen.

Leider funktioniert das Ding nur wenn die Sonne scheint. Wenn die aber nicht mehr scheint, muss sich der Mensch zwischen 19:00 und 22:00 auf den Schlaf vorbereiten. Danach ist endlich Schluss. Da reichen Kerzen oder Taschenlampen. Aber bitte nicht melanopisch. Wo bleiben da die Körperrhythmen, wenn das melanopische Licht den ganzen Tag blau bleibt? Das erzähle ich ein andermal.

Minimale melanopische Beleuchtungsstärke für Jedermann

Demnächst erscheint ein Artikel, der es in sich hat. Die Autoren gehören zur Weltspitze der Chronobiologie. Sie verlangen dreierlei:

- mindestens 250 lx "melanopic EDI" am Auge vertikal in 1,2 m Höhe

- maximal 10 lx "melanopic EDI" am Auge am Abend

- maximal 10 lx "melanopic EDI" in der Nacht, wenn man unbedingt sehen muss, sonst 1 lx

Zuerst zu EDI. Die heißt so, weil man das Licht am Tageslicht messen will, auch wenn es künstlich daher kommt. EDI ist die Abkürzung von "equivalent daylight illuminance". Melanopisch wird EDI bezeichnet, weil man sie nicht nach der Augenempfindlichkeit für Licht messen will, sondern nach der Empfindlichkeit von Melanopsin. Das ist die Substanz in den melanopsinhaltigen Zellen der Retina. Und diese finden bläuliches Licht reizend.

Man will also mehr - und blaues - Licht am Morgen und weniger in der Nacht. Da will man ja in Ruhe schlafen. Was ist eigentlich, wenn man nicht schlafen darf, sondern arbeiten muss? Die Frage bitte vergessen … Denn man weiß seit Jahrzehnten, dass Schichtarbeit gesundheitsschädlich ist. Leider hat niemand eine schlaue Lösung des Problems gefunden. Man braucht auch nicht lange warten, dass eine gefunden wird. Es wird nicht. Dennoch macht es Sinn, sich Gedanken über Leute zu machen, die nachts nicht arbeiten müssen. Und mit denen, die arbeiten müssen, beschäftigt sich nicht mehr nur die Krebsforschung, sondern auch die Chronobiologie.

Als Begründung für ihr Vorgehen führen die Wissenschaftler an, dass die Einführung künstlicher Beleuchtung zu einem verringerten Lichteinfluss bei Tage geführt hat. Dafür erhält man nachts mehr Licht (…als nötig). Und man schläft viel kürzer. Und vor Allem, schlechter.

Mehr natürliches Licht tagsüber am Arbeitsplatz habe sowohl das Schlafverhalten als auch die mentale Leistungsfähigkeit der Menschen im Büro verbessert. Allerdings scheinen die Experten auf einem anderen Planeten geforscht zu haben. Denn an Büroarbeitsplätzen gibt es kein natürliches Tageslicht.

Wenn das jemand liest, der an einem schönen Fensterplatz sitzend arbeitet, wird sich über die Aussage wundern. Ich sehe es doch, das Tageslicht! Das stimmt. Bloß, dieses Licht, das er sieht, stammt von der Sonne, wird aber durch das Fenster auf ca. 1% vermindert und dazu noch durch das Fensterglas gefiltert. Allein wenn er aufsteht, sieht er ein anderes Licht, weil dann der von ihm gesehene Himmel kleiner wird und der untere Teil größer. Das natürliche Licht gibt es nur im Freien.

Dieses natürliche Licht ist aber nicht "Tageslicht". Denn die Definition der CIE vom Tageslicht besagt seit 1938, dass es "Anteil der Solarstrahlung, der eine Sehempfindung hervorruft" ist. Also: Egal, wo man sich befindet, im oder vor dem Gebäude, das Tageslicht ist ein anderes, als man denkt. Draußen enthält es UV und IR, in das Gebäude lässt das Glas nicht einmal alle Strahlung hinein, die zum Sehen dient. So kann man wissenschaftlich genau dafür sorgen, dass selbst alltägliche Dinge (Tageslicht) nicht verstanden werden.

Was sagen die Beleuchtungsnormen dazu? Nach Meinung der Autoren gilt: "This leaves us with an indoor light environment that is potentially suboptimal for supporting human health, performance and well-being." Auf Deutsch gesagt, das Licht reicht nicht, um die Bedürfnisse der Menschen bezüglich Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erfüllen. Das erinnert mich daran, dass ich böse angegriffen wurde, als ich behauptete, der Mensch im Büro lebe in der biologischen Dunkelheit. Wegen einer Veröffentlichung "Direktblendung widerspricht dem Arbeitsschutz" (hier) wollte uns die lichttechnische Industrie sogar verklagen. Jetzt haben wir es "amtlich" bestätigt bekommen.

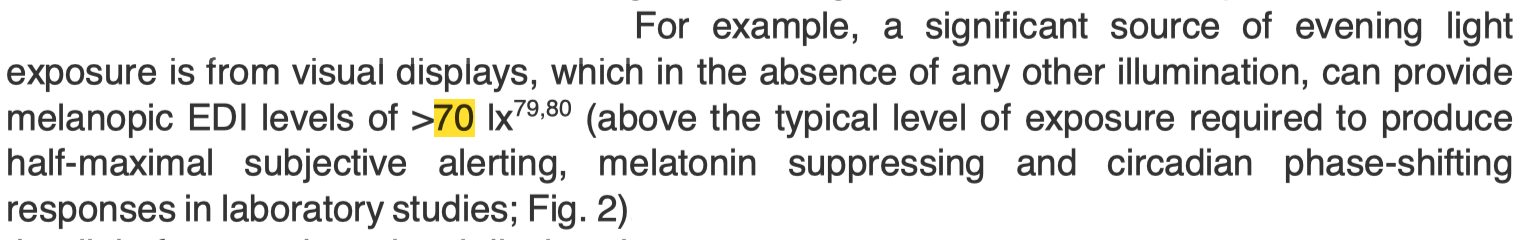

Noch etwas, was jetzt "amtlich" bestätigt wurde, ist ein Verbot der Bildschirmarbeit in den Abendstunden und in der Nacht. Natürlich schreiben die Autoren das nicht so. Sie verlangen EDI < 10 lx abends, und in der Nacht soll es < 1 lx sein, wenn man schlafen will. Und sie schreiben auch : "For example, a significant source of evening light exposure is from visual displays, which in the absence of any other illumination, can provide melanopic EDI levels of >70 lx (above the typical level of exposure required to produce half-maximal subjective alerting, melatonin suppressing and circadian phase-shifting responses in laboratory studies …" Im Klartext: Bildschirme beeinflussen abends und nachts Ihre Körperrhythmen stark. Wie stark? Es sollen weniger als 10 lx (EDI) sein, es können aber mehr als 70 lx (EDI) betragen.

Jetzt verstehe ich, warum bei meinen ersten Studien zur Bildschirmarbeit die Probanden berichteten, sie könnten abends nach der Arbeit nicht sofort einschlafen und müssten deswegen erst einmal in die Kneipe. Und ich dachte, das käme davon, dass es Journalisten der DPA waren, die in der zweiten Schicht des Tages viel Aufregendes aus den USA berichten mussten. Das war vor 45 Jahren, und damals saßen nur DPA Journalisten in großer Zahl abends vor Bildschirmen, weil dort die Nachrichten aus den USA kamen, wo es Tag war. In Zeitungsredaktionen saß hingegen ab und an mal ein Redakteur bei gedimmter Beleuchtung vor einem Glas Rotwein und redigierte gemächlich etwas. 24/7 Fernsehen war noch nicht erfunden. Schon gar nicht MoMa (Morgenmagazin) ab 05:30 Uhr und Nachtmagazin um 00:00 Uhr. Bei einigem Optimieren kann man denselben Moderator für beides einsetzen. NaMa endet um 01:00 Uhr, Moma-Vorbereitungen gibt es ab 04:00 Uhr. Die drei Stunden wird man schon irgendwie sinnvoll um die Ohren schlagen können. Teleshopping moderieren, z.B. Da die Zuschauer genauso bedröppelt sind wie der Moderator, fällt die Sache nicht weiter auf.

Auch noch nicht erfunden waren Smartphones und Tabletts, die einen bis ins Bett verfolgen. Vermutlich kein Arbeitgeber der Welt würde es schaffen, jemanden dazu zu bringen, paar Stunden hintereinander konzentriert kleine Pünktchen auf dem Bildschirm zu jagen.

Wer sich bei den Autoren für die tiefen Einsichten in die circadianen Rhythmen von ihm oder ihr bedanken will, kann hier den Artikel aufrufen und unkommentiert in voller Länge lesen.

shortcode

Wunder der Lichttechnik - Wie aus einer Grundgröße viele werden

Es war einmal … So fangen orientalische Märchen an. Es wird einmal … So ähnlich lauten Märchen, die Technokraten erzählen. Heute will ich erzählen, wie ein orientalisches Märchen nicht erzählt werden durfte. Und stattdessen dasselbe Märchen immer wieder neu aufgewärmt, Pardon, gezeichnet wurde. Wenn sie noch nicht gestorben sind, zeichnen sie heute noch …

Zunächst zu dem Märchen, das nicht erzählt werden durfte. Ein Mensch aus dem Orient, ein türkischer Professor für Lichttechnik, wollte auf dem CIE-Kongress zu Washington D.C. anno 1967 einen Vortrag halten. Das hätte er sogar gedurft, wäre sein Thema ein vernünftiges. Der dumme Kerl wollte aber einen Vortrag über die "Grundgrößen der Lichttechnik" halten. Gott verhüt's! Die sind 1924 festgelegt und im Heiligen Buch, Pardon, im Internationalen Wörterbuch der Beleuchtung 1938 definiert worden. Endgültig. Und damit basta! Wie kann man nach nur 40 Jahren prüfen wollen, ob sie stimmen? So kam es nicht zu einer Wiederholung des wunderbaren Ereignisses von 1909, von dem Antoine de Saint-Exupéry in "Der kleine Prinz" berichtet.

Der Erzähler des kleinen Prinzen berichtet, dass der Asteroid B 612, der Heimatplanet des kleinen Prinzen, von einem türkischen Astronomen entdeckt worden sei: „(…) Dieser Asteroid wurde bisher nur ein einziges Mal mit dem Fernrohr erblickt, und zwar im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen.“ Dieser veröffentlichte seine Entdeckung über den Asteroiden in einem großen Vortrag auf einem internationalen Astronomie-Kongress. Bedauerlicherweise schenkte ihm, aufgrund seiner traditionellen Kleidung, bestehend aus Fez und Gewand, niemand Beachtung.

„Die Erwachsenen sind halt so“, erklärt der kleine Prinz, „dass der Asteroid B 612 nun nicht völlig in Vergessenheit geriet, verdankt er einem türkischen Diktator. Der nämlich befahl seinem Volk bei Androhung der Todesstrafe, sich europäisch zu kleiden. „Der Astronom wiederholte seinen Vortrag 1920 in einem hocheleganten Anzug. Und diesmal überzeugte er alle.“

Übrigens, Ende 2020 hat die CIE die Aufgabe der Beleuchtung geändert. Noch vier Jahre und die wär' 100 geworden.

Es war einmal … Man wollte einfach mal illustrieren, wie man sieht - nur mit Hilfe der künstlichen Beleuchtung. Die Abbildung mit die Omma fiel aber etwas zu altmodisch aus, daher kam eine "technische" Abbildung. Leider noch ohne Blendung. Das sollte sich noch ändern.

So hat man für die 1 Größe ganze Bücher geschrieben. Und welche das ist, und woher sie kommt, wurde richtich technisch aufs Auge gedrückt. Es gibt nämlich nur eine, die Lichtstärke. Das ist aber zu einfach. Außerdem kann man sie nicht verkaufen. Auf die Beleuchtungsstärke kommt es an! Und die kommt aus einem gewaltigen Topf mit Lampe drin.

Manche gaben sich ganz präsize und schmückten das Ganze mit Formeln u.ä und vergaßen dabei die Physik. Wie Beleuchtungsstärke in der Richtung der Pfeile fällt? Das ist wirklich egal. Hauptsache, es sieht präzise aus.

Man kann die Sache auch mal anders ausdrücken. Und für Leute, die es genauer haben wollen, die eine Lichtquelle verdoppeln. Man merke, die Grundgrößen gelten auch für Tageslicht. Allerdings darf der Leser nicht erfahren, dass dieses Tageslicht so nicht existiert. Das macht aber nichts.

Variationen zum Thema … Warum nicht mal eine Frau unter die Sonne stellen? Nee, die Lampe ist doch besser. Und dass die Richtung nicht stimmt, ist wieder egal. Die Zeichnung ist klar, nur die Leute sind zu dumm sie zu verstehen. Also noch einmal das Ganze … Jetzt auch mit Blendung!

Zuweilen wurde kräftig kopiert. Leider nicht perfekt. Der Lichtstrom mit Richtung? Ufff! Mit Copy-and-Paste wäre das nicht passiert. Was Blendung hier zu suchen hat? Muss halt betont werden, sonst kommt einer auf die Idee, dass dies eine Story zu Reflexblendung ist.

Hier stand am Anfang noch ein Arbeiter an der Drehbank. Mit dem Verschwinden der Arbeiterklasse wurden die Männer schicker. Die Leuchten übrigens auch. Die linke Leuchte hing einst an Werkbänken, die rechte nie. Man findet sie in schicken Architektenbüros. Für übliche Menschen am Bildschirm war sie nach Meinung der Industrie verboten. Wg. Reflexblendung. Die entsteht nämlich so.

Eine Anpassung an die EU durfte nicht fehlen. Arbeitnehmer in Deutschland können auch aus dem Süden stammen. Wie die Beleuchtungsstärke senkrecht vom Himmel fällt, weiß nur der Zeichner. Oder Leser davon.

Es war einmal … Nein! So eine Schweinerei war nie. Oder doch? Doch, doch! Es gibt nicht nur PsyLux sondern auch SauLux. Man muss nur auf healthylight.de suchen. Auf die Gefahr hin, dass man begreift, dass die Beleuchtungsstärke immer platt vom Himmel auf platte Objekte auf dem Tisch fällt. Wenn die Dinger nicht platt sind, gilt die Beziehung nämlich nicht. Wenn kümmert aber das außer der Sau?

So wurden aus 1 Grundgröße etwa 4. Eine skalare Größe bekam eine Richtung. Die Bahn des Lichts wurde stärker verbogen als nach Einstein nur bei schwarzen Löchern möglich. Und anstelle die Omma begreift jetzt Antonio da Moustache, was Sache ist. Ein Fortschritt in 55 Jahren trotz des ausgefallenen Vortrags einer orientalischen Lichtgestalt.

Morgen nehme ich die Bilder und zeichne sie auf Reflexblendung um. Man muss sie nur wenig ändern.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025