Posts Tagged: Bildschirm

Was hätten Sie lieber? Blind werden oder dick?

Das hier ist leider keine Satire über den Herrscher von Lampukistan, mit der sich unsere hochgeschätzte Bundeskanzlerin beschäftigen muss. Auch keine Nachrichten aus Nieder Slobbowien. Es geht um eine Lesehilfe für das, was Wissenschaftler ermittelt und zu Papier gebracht haben. Das blaue Licht hat es mittlerweile zur globalen Berühmtheit geschafft und zu mindestens einer Blaulicht-Gesellschaft. Die hier gemeinte hat Glanz und Elend in einem Bild zusammengeführt.

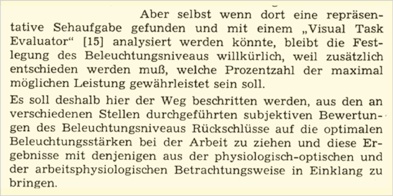

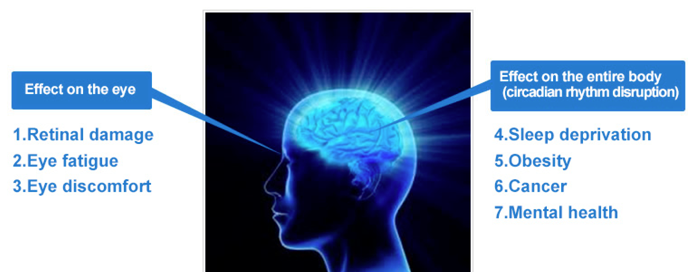

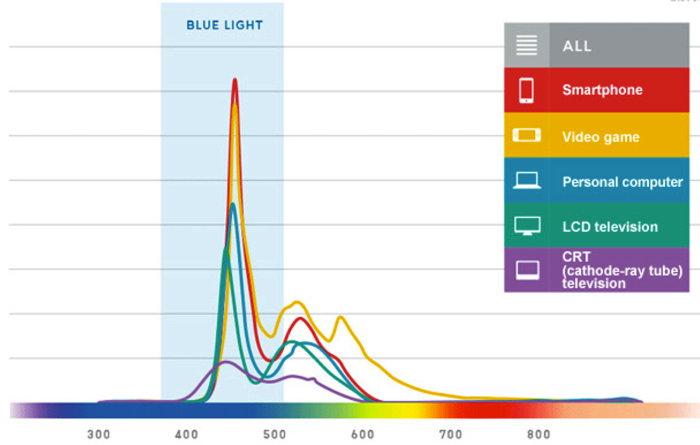

Also: Man kann unter Blaulichteinfluss besser schlafen (haben Schlafforscher entdeckt). Man wird weniger dick (d.h. im Winter wo der Dachs fett ansetzt). Die Gefahr, dass man Krebs bekommt, wird geringer (so manche Schlussfolgerungen aus langjährigen Studien). Geistig wird man angeregt (so man mancher gefälschten Studie glaubt). Dafür kann man eher Augenermüdung erleben, und, dummerweise, im Alter eine sogenannte Makuladegeneration (Blaulichtschäden).

Die Blue Light Society hat mit ihren Schlussfolgerungen den Deutschen Gewerkschaftsbund weit hinter sich gelassen. Dieser, der DGB, hatte vor 40 Jahren gefordert, die Arbeit am Bildschirm täglich auf vier Stunden zu begrenzen und Bildschirmpausen einzuführen. Grund: Eine Studie aus Österreich hatte gezeigt, dass Menschen (also Österreicher) nach intensiver Bildschirmarbeit den Schnee nicht so makellos weiß sehen würden, wie es sich in Österreich gehört. Eher rosa. Stimmt! Das ist aber kein Schaden, hatte der Arbeitgeberverband subsumiert, weil ein Wissenschaftler dem gesteckt hatte, dass der Grund eine harmlose Umadaptation des Auges sei. Guckt man lange in grüne Schrift, sieht man nicht nur den Schnee in Rosa. Der böse DGB wollte den Arbeitnehmern diesen optimistischeren Blick auf die Arbeitswelt nicht gönnen.f

Die Sache mit den Pausen ist noch akut. Der Kanzleramtsminister hat die Arbeitsstättenverordnung der Arbeitsministerinnen (Nahles und Vorgängerin) kassiert, weil angeblich dort Tageslicht für Toiletten gefordert würde, und vor allem Sichtkontakt nach Außen. Herr Kanzleramtsminister möchte natürlich nicht, dass deutsche Arbeitnehmer bei einer lebenswichtigen Beschäftigung, die allerdings ebenso anrüchig ist, der Sonne und den Blicken der Flanierer ausgesetzt werden. In Wirklichkeit geht es um Pausenregelungen. Die Sache könnte jetzt eine neue Wendung bekommen: Der japanische Minister für Gesundheit, Arbeit und Sozialordnung soll Richtlinien erlassen haben, dass die Arbeit an Bildschirmen spätestens nach einer Stunde unterbrochen werden muss und erst nach 15 Minuten Pause weitergehen darf. (hier steht es) Das allerdümmste kommt aber jetzt:

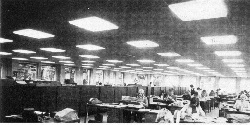

Das Bild zeigt, dass die einst geschmähten Bildschirme (hier CRT) genannt, mit ihrem Blaulicht nicht der Rede wert sind. Schon der PC schlägt sie um Längen. Die schlimmsten Objekte sind Smartphones. Natürlich nicht, wenn man sie wirklich zum Telefonieren benutzt. Dummerweise gucken in aller Welt Studenten stundenlang da rein, weil sie ihre Vorlesungen ablesen oder Spiele spielen. Seit Jahren alarmieren Meldungen von Augenärzten über die Myopisierung von Kindern und Jugendlichen alle, die es angehen sollte. Vielleicht findet sich jemand, der sich der Sache annimmt.

Man kann die Sache natürlich auch positiv sehen wie deutsche Wissenschaftler. Die haben sich einen Bildschirm, der gezielt die circadiane Rhythmik ändert, sogar patentieren lassen. Wie ein renommiertes Institut nachgewiesen hat, wird man davon auch wacher. Andere sagen weniger zurückhaltend "Blau macht schlau!

Dumm nur, dass es einen Arbeitsschutz gibt. Der steht vorerst wirklich dumm da, weil man die liebe Wissenschaft nicht ignorieren darf. Die vorläufige Lösung: Die Kommission Arbeitsschutz und Normung lehnt den Blaulichteinsatz in deutschen Arbeitsstätten derzeit ab (Original zu lesen hier, meine Blogbemerkungen hier mit dem Positionspapier der KAN). "Wo viel (blaues) Licht ist, ist auch starker Schatten" heißt es in KAN Brief 1/14.

Wer mehr lesen will, hat freie Wahl, und es gibt immer mehr, seit die Industrie entdeckt hat, wie gesund Blaulicht ist, ... für die Kasse. Was die Blue Light Society zusammengetragen hat, ist hier erreichbar.

30 Jahre Licht und Gesundheit - reloaded

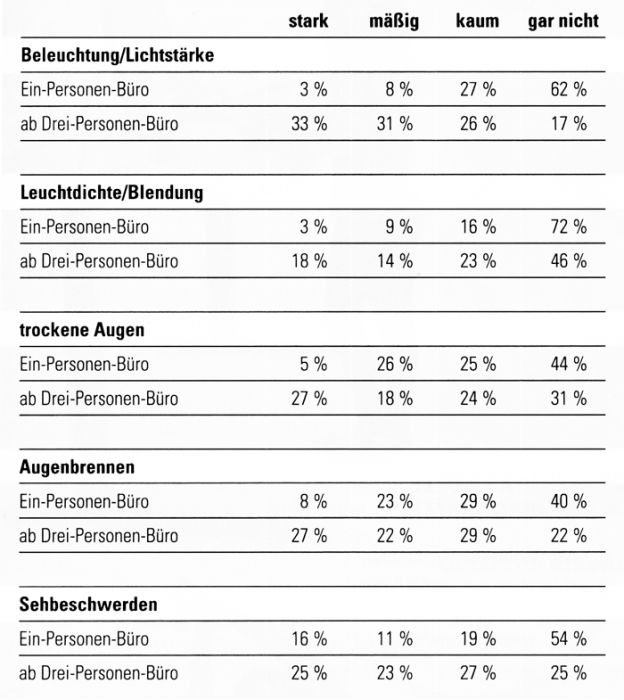

Heute fiel mir das Heft von dasbüro März/April 2016 in die Hände, nachdem es eine Weile unter dem Zeitungsstapel gelegen hatte. Als ich die Seite 16 aufschlug, dachte ich, es wäre ein ganz altes Heft. Denn auf dieser Seite beschreibt Karl-Heinz Lauble, wie größere Büroräume den Menschen belasten - wesentlich höher als die eigene Hütte, sprich Einpersonenbüro. Die Studie erfasst Befragungen von 7.358 Beschäftigten im Büro. Mir ist noch die Version mit 4.226 Befragten im Gedächtnis. Schön: Im Jahr 2016 gibt es weniger Beschwerden über die Beleuchtung. Weniger schön: Es sind immer noch zu viele.

Erst einmal zu Heute:

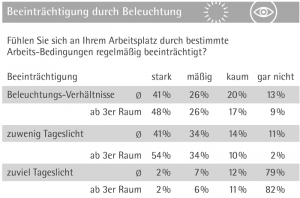

Die Beleuchtung stört immer noch 64% mäßig bis stark. Und 48 % haben Sehbeschwerden, 49 % Augenbrennen. In Einpersonenbüros fallen die Beschwerden weit weniger heftig aus. Darüber kann man spekulieren. Aber bitte erst nach Ansehen der Vergangenheit:

Da sah es mit den Beleuchtungsverhältnissen schlimm aus. Am interessantesten finde ich die Zahlen über "zu viel Tageslicht": Nur 2% (!) fühlen sich stark gestört, mäßig bis stark sind es gerade mal 8 %. Dass im Laufe der Jahre die Beschwerden über die Beleuchtung weniger geworden sind, kann ich verstehen, aber nicht warum die Schere zwischen ganz kleinen Büros und ab 3-Personen enorm groß geworden ist, lässt sich hingegen nur schwer erklären.

Theoretisch gesehen müsste es anders geworden sein, denn angeblich belastet die Arbeit mit dem Bildschirm die Augen, und diese wurde auch in den Einzelzimmern viel häufiger als früher. Ist aber nicht - warum werden in größeren Büros drei Mal so viele Leute stark geblendet als in kleinen? Meine Interpretation: Kontrolle. Sie bedeutet, dass ein Mensch, der Kontrolle über seine Umgebung ausübt, mehr daran ändern kann, als derjenige mit weniger Kontrolle. Man kann es auch Selbstbestimmung nennen. Und die ist in 3-Mann-Räumen (oder 3-Frau-R.) tatsächlich schwerer. Ich denke, an der Technik kann es nicht liegen, weil man in Einzelzimmern bestimmt nicht ganz andere Technik installiert - außer in Chefbüros.

Wir haben also eine neue Aufgabe für die Freunde von human centric lighting. Sie sollten, statt auf das Blaue zu kaprizieren, um der Lichtindustrie neue Absatzmöglichkeiten zu erschließen, sich tatsächlich auf die menschliche Psyche konzentrieren. Zudem: Wer biologisch oder psychisch wirksames Licht in Räumen mit mehr als einem Arbeitnehmer installieren will, handelt evtl. mit Zitronen.

Übrigens, die Idee mit der Kontrolle ist so neu nicht. Ich hatte die Sache bei der Untersuchung der Zufriedenheit - oder Unzufriedenheit - mit Computern ermittelt. So etwa vor 35 Jahren. Wie wahr sie ist, kann man daran sehen, dass heute Leute ganze Rechenzentren von einst in der Tasche mit sich herumtragen und sogar mit ins Bett nehmen - nennt sich smartphone - und zuweilen ihren Hass über Computer über diese Geräte austauschen. In Bezug auf Büroräume hatte - auch vor mehr als 35 Jahren - eine Studie des TÜV Rheinland über Großraumbüros die Bedeutung der Kontrolle herausgestrichen. Fazit der Studie: Großraumbüros sind nicht humanisierbar. Fazit des Ganzen: Es gibt keine Großraumbüros mehr. Sie heißen jetzt Open Space.

Von w.g. Gleichmäßigkeit

Es war einmal ein kleiner Lichttechniker … Klein war er allerdings nur im Wuchs, sein Intellekt war wohl so mächtig, dass man noch Jahrzehnte nach seinem Tod seinen Namen wissen muss. Er hatte das amerikanische System für die Blendungsbewertung in der Innenraumbeleuchtung aufgestellt. Als er hörte, dass ich mich auf eine Doktorarbeit zur Blendung vorbereite, sagte er, ich solle es lieber sein lassen. Er hätte so etwa 25 Jahre seines Lebens darauf vergeudet. Ich habe es trotzdem getan. So ganz vergeudet waren meine Jahre nicht. Ich sehe wenigstens klarer, was in unserem Metier falsch läuft. Und zwar bereits im Grundsatz.

Als der besagte Lichttechniker seine Arbeiten ausgeführt hatte, wurden Büroräume hauptsächlich mit Wannenleuchten beleuchtet. Ich meine, die besseren. Die anderen glänzten durch nackte Lampen an einer Fassung und brachten die Leute bereits damals aus derselben. Er sagte mir, dass die Vorstellungen von der Blendung, die er entwickelt hatte, würden nur dann gelten, wenn die sichtbare Leuchte eine sehr gleichmäßige Leuchtdichteverteilung aufweisen würde. Der hellste Teil dürfte niemals heller als das 5fache der dunkelsten Teile leuchten.

Dann wurde unser Metier richtig effizient. Licht wurde nicht einfach dadurch gewogen, dass eine bestimmte Wattzahl in den Raum installiert und irgendwie an die Decke, Wände und Arbeitstische verteilt wurde. Zählen tat nur noch das Licht, das in die Arbeitsebene fiel. Anstelle der gleichmäßigen Leuchtdichte alter Leuchten traten immer größer werdende Ungleichmäßigkeiten. Und das erhöht die Blendung, weil jedes sichtbare Stück heller Fläche blendet derart, dass in der Summe eine höhere Störung verursacht wird, als wenn man die gleiche Beleuchtungsstärke mit einem Objekt gleichmäßiger Leuchtdichte erzeugt. Dies war übrigens bekannt, bevor ich den kleinen Lichttechniker getroffen hatte.

Das tat lange nicht weh, weil die Leuchten immer noch machten, was sie wollten. Sie schickten ihr Licht irgendwohin, natürlich nur in dem Raum, in dem sie installiert waren. (Leuchten, die andere Räume beleuchten als ihren eigenen wurden später erfunden) Doch dann kamen die, die die Optiken haben schön berechnen können. Am Ende kam noch die BAP-Leuchte, die möglichst nur nach unten leuchten sollte, weil man sonst ihre Reflexe auf den Bildschirmen sehen würde. Damit war die Ausrichtung des Lichts (fast) perfekt beherrscht. Was dagegen?

Eigentlich nicht. Wenn man das erreicht, was man will, nennt man das Effizienz. Dumm nur, dass das, was man erreichen wollte, nicht das war, was man erreichen sollte. Zumindest für das Büro ist die Menge des Lichts in der Arbeitsebene ziemlich schnuppe. Das haben übrigens nicht Ahnungslose erklärt, sondern die Leute, die seinerzeit für die Normung von Beleuchtung in Arbeitsstätten maßgeblich waren.

Diese wussten ziemlich genau, was sie taten. Sie wussten z.B. auch, dass man Wände und Decken anstrahlen müsste, wenn man diese Leuchten mit direktem Licht in die Decke einbaut. Ansonsten blenden sie einmal direkt und nochmal indirekt über Reflexe. Nennt sich Reflexblendung. Was die einsame eingebaute Leuchte an der Decke produziert, nennt man Relativblendung.

Die Sache mit dem Anstrahlen unterblieb fast immer. Wer soll dem Kunden erklären, was der Unsinn sein soll? (In der neuesten Version der gültigen Beleuchtungsnorm, DIN EN 12464-1, steht so etwas geschrieben. Zum ersten Mal deutlich in einer Norm.) Nun waren die Erzeuger des visuellen Komforts, die schönen Leuchten, hauptsächlich als Störer unterwegs. Beleuchten taten sie auch, so die Mitarbeiter sie ließen. Sie wurden aber vornehmlich ausgeschaltet und erst ein-, wenn es wirklich nicht mehr ging. Auch heute - gesehen Vorgestern - gibt es Leute, die die Lampen über ihrem Arbeitsplatz ausbauen lassen, weil sie den Unsinn nicht ertragen können.

Seit einigen Jahren gibt es eine noch trübere Entwicklung: Akustikpaneele. Da die Menschen von heute nicht mehr ruhig ihre Akten kauen, sondern zwischen 30% bis 80% ihrer Zeit telefonieren oder Gespräche führen, werden sie durch Stellwände oder sonstige Paneele in meist grauer Farbe voneinander getrennt. Es entstehen Licht- und Luftfallen bis zu einer Höhe von 2,10 m. Da das Licht nicht um die Ecke gehen kann, dienen die Leuchten über der Nachbarschaft nur noch der Blendung, weil ihr Licht nicht mehr den Arbeitsplatz aufhellen kann.

Auch das Tageslicht findet nicht mehr freien Eingang je nach Fenstergröße. Man bekommt Licht nur noch von den Leuchten über dem eigenen Kopf. Und das, hatte mir der kleine Lichttechniker erklärt, darf nie sein, weil man Reflexblendung vermeiden muss. Auch ganz große Lichttechniker erzählen das.

Nun wollen neue Lichttechniker die Methode des ehemaligen Kollegen auf LED-Lampen anwenden, die noch viel ungleichmäßiger leuchten als frühere Leuchtmittel hätten je geschafft. Da die Industrie Interesse daran hat, die "moderne" Technik gesund zu beten, wird wieder mal die Helligkeit gemittelt. Dummerweise liegen die Spitzenleuchtdichten bei LEDs derart jenseits von Gut und Böse, dass sie so oder so blenden. Nur wird die angewendete Methode keine Blendung feststellen.

Die Sache hat Methode. Vor Jahrzehnten versuchte ein Computerhersteller das Flimmern seiner Geräte dadurch "erträglich " zu machen, indem er eine Truppe "flicker-looker" beschäftigte, die den Geräten bei 60 Hz Flimmerfreiheit bescheinigten, während sie auch bei 70 Hz flimmerten. Coca Cola beschäftigt Wissenschaftler, die nachweisen, dass die Jugend nicht durch den Zucker in deren Limonade fett wird, sondern durch eigene Schuld. Die bewegt sich zu wenig. Aber auch unsere alt-ehrwürdige Blendungsbewertung nach Söllner, die vor einiger Zeit in Rente geschickt wurde, diente lediglich dazu, Leuchten als blendfrei zu klassifizieren. Geblendet haben sie trotzdem. Denn Söllner hat nie Blendung durch Leute bewerten lassen, die unter den Leuchten saßen. Seine Kurven wurden mit Hilfe eines Modellversuchs ermittelt, bei dem Leute in einen Guckkasten schauten. Und seine Leuchten in dem Versuch leuchteten wie die des kleinen Lichttechnikers - äußerst gleichmäßig.

Die Zeiten … die sind anders. Statt des angestrebten Sehkomforts ernten wir immer mehr visuelle Störungen - umso stärker, je stärker die realen Leuchten von denen abweichen, die anno tobak für die Versuche zur Blendungsbewertung benutzt wurden. Und LED-Lampen sind jenseits von Gut und Böse. Wer es wissen will, möge Räume bemustern mit gleicher Beleuchtungsstärke aber mit unterschiedlichen Leuchten: (a) LED-Lampen in Rasterleuchten, tiefstrahlend, und (b) groß LED-Paneele gleichmäßig leuchtend. Das ist klüger als Methoden zu glauben, die ein Dreiviertel Jahrhundert alt sind - und ebenso alt aussehen.

Manchmal ist es besser, das Ziel zu verfehlen

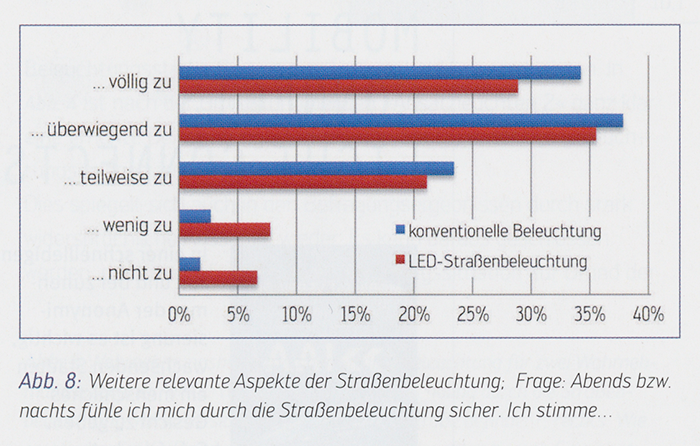

Im letzten Heft von Licht (7/8 2015) findet sich ein Artikel über die Änderung der Straßenbeleuchtung in Nürnberg mit Hilfe von LED-Leuchten (Autoren Alena Taranka und Alexander Hoffmann). Obwohl der Artikel an sich bemerkenswert ist, daher auch lesenswert, will ich nur einen Aspekt heraus greifen. Den zeigt das Bild unten

Das Bild besagt, dass das Sicherheitsgefühl der Passanten durch die LED-Beleuchtung schwindet. Was auch immer die Ursache sein kann, die Interpretation der Autoren ist interessant: "Dies ist möglicherweise auf den Rückgang des Streulichts und somit auf die fehlende Ausleuchtung der Umgebung zurückzuführen. …" Das heißt, je besser ich mit Licht ziele und genau das beleuchte, was ich beleuchten will, desto stärker verfehle ich das Ziel, wofür ich beleuchte. Die Straßenbeleuchtung ist nämlich mitnichten dafür da, dass man besser bzw. gut sieht. Sie ist eher dafür da, dass man sich nachts auf einsamen Straßen sicher fühlt. Denn zum Herumlaufen benötigt man häufig kein Licht, wie man sich vergewissern kann, wenn man nachts auf Feldern oder im Wald läuft. Natürlich ist es vorteilhaft, dass man auch mehr und besser sieht. So gesehen hilft das Streulicht den Mangel an Zielgenauigkeit bei der Auswahl der Aufgabe für die Beleuchtung verdecken.

So etwas erlebte man mit den sog. "BAP-Leuchten", die im Prinzip nichts anderes waren als (nicht-perfekte) Scheinwerfer mit Leuchtstofflampen. Anders als frühere Leuchten, z.B. solche mit Trübglaswannen, konzentrierten sie ihr Licht auf die Arbeitsebene. Dies ist bei jedem Scheinwerfer im Prinzip das gleiche: Nur das beleuchten, was man anvisiert. Ansonsten kein Licht. Streulicht ist verlorenes Licht.

Die Vorstellung, das man die Arbeitsebene beleuchten solle und sonst nichts, wurde perfektioniert mit der ersten Ausgabe von DIN EN 12464-1, bei der der "Bereich der Sehaufgabe" im Fokus steht. Also nicht mehr die Arbeitsebene im gesamten Raum, sondern nur noch der Bereich der Sehaufgabe. Das Licht, das drumherum fällt, das Licht auf der Umgebung des Bereichs der Sehaufgabe, darf nur deswegen nicht fehlen, weil die Beleuchtung der Sehaufgabe allein nach lichttechnischem Wissen problematisch ist. Was weiter im Raum passiert, wollte EN 12464-1 aber nicht regeln.

Dummerweise findet sich an sehr vielen Arbeitsplätzen kaum mehr etwas in der Arbeitsebene, was man sich genauer ansehen muss. Die Musik spielt sich auf dem (den) Bildschirm(en) ab. Was erntet man, wenn man die Beleuchtung auf genau das reduziert, was man zum Sehen in der Arbeitsebene braucht? Nach meiner Erfahrung kranke Menschen. So etwas hat man nämlich etwa seit der Erfindung von CAD und Bildretusche am Bildschirm, Licht exakt auf dem Sehobjekt, ansonsten nichts. In beiden Fällen stört das viele Licht und wurde entweder gar nicht installiert oder von den Mitarbeitern einfach abgeschaltet. Als der Betriebsrat eines großen Verlags das Befinden der Grafiker in den Betrieben untersucht hatte, traute er sich nicht das Ergebnis der Geschäftsleitung mitzuteilen. Alle Grafiker fühlten sich mehr oder weniger krank, so die Studie.

Manchmal, so scheint es, ist es besser, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Insbesondere, wenn das Ziel falsch gewählt ist. In Arbeitsräumen muss nicht die Arbeitsebene beleuchtet werden, sondern der Raum, um ihn hell erscheinen zu lassen. Dann fällt genug Licht auf die Arbeitsebene - jedenfalls genug oder mehr als genug für viele Berufe. Und in der Straßenbeleuchtung kommt es in erster Linie auf das Gefühl der Sicherheit an. Ansonsten müssten in Deutschland nicht 9 Millionen Laternen am Straßenrand stehen und geduldig auf Passanten warten.

Erzwungene Blauäugigkeit statt nüchterne Analyse

Gestern tickerten Meldungen über die neueste Strategie von Coca Cola, das ist ein Unternehmen, das klare Gewinne aus einer trüben Brühe zieht, die Wissenschaft vor den eigenen Karren zu spannen. Diverse Wissenschaftler sollen sich dafür stark machen, zuckerhaltige Limonaden aus dem Verdacht zu befreien, für die barocken Formen amerikanischer Mittel- und Unterschicht verantwortlich zu sein. Wobei barock etwas oder gar hoch untertrieben sein dürfte. Die Menschen verließen die Proportionen a la Leonardo da Vinci und gingen zu einer Birnenform über. Zwar thront oben immer noch der Kopf. Dieser verlor massiv an relativer Größe je stärker wabernde Fettmassen die Region oberhalb der Beine eroberten. Lösung: Nicht die Kalorien in den Limonaden sind schuld, sondern die Bewegungsarmut. Warum sind wir seit 60 Jahren bloß nicht darauf gekommen?

Allerdings entlastet diese geniale Idee nicht die amerikanische Industrie insgesamt, sondern nur die Limonadenwirtschaft. Denn an der Bewegungsarmut ist eine andere Industrie schuld, wie wissenschaftliche Studien über das Verhalten von mobilen Menschen nachweisen. Das sind Leute, die mit einem Mobilgerät unterwegs sind, in Amerika meistens mit einem iPhone oder iPad einer Firma, die einst mit einem bunten angebissenen Apfel firmierte. Jetzt ist der Apfel edelgrau, aber immer noch abgebissen. Eine mir vorliegende Studie besagt, dass Studenten im Schnitt 9 Stunden mit einem Smartphone unterwegs wären - am Tag. Unterwegs ist schön gesagt - sie verbringen laut Studie 3 Stunden am Tag im Bett mit einem Smartphone in der Hand. Von dem verbleibenden Rest des Tages hacken sie 4,5 Stunden auf einem Laptop oder Tablett herum. Muss dafür Coca Cola herhalten, dass solche Figuren keine Figur mehr haben? Man merke: Mobil ist man, wenn man sich kaum noch bewegt.

Was lernt man daraus? Man muss bei Wissenschaft immer auf die Quellen achten, auf die Geldquellen. So auch bei den Studien, aus denen eine eindeutige Message sprudelt: Blau macht schlau oder so ähnlich. Ich hatte spaßeshalber die Vergleichsobjekte von Studien zusammengezeichnet, mit deren Hilfe man die märchenhafte Wirkung von blauem Licht nachgewiesen haben will. Links das Original, rechts - nein, nicht die Fälschung, das ist doch keine Quizfrage - die blau-optimierte Beleuchtung.

Links: Eine Warte, wie man sie kennt, so man Warten nicht mit Warten verwechselt. Hier wird gearbeitet. Rechts die für den Versuch hergerichtete Warte. Ungelogen hat das Licht mehr Blauanteile. Was denn sonst anders ist? Man suche und finde den Unterschied!

Was sehen wir da? Man hat die gesamte visuelle Umwelt verändert. Die ehemals dunkle Decke ist jetzt hell, die Leuchten großflächig und die Lampen mit geringer Leuchtdichte (= weniger Blendung bei gleichem Lux auf dem Tisch) und die grüne Frontseite mit den Monitoren ist jetzt blau angestrichen worden und wird blau angeleuchtet. Ich denke mal das Blaue aus dem Farbtopf wäre, so blaues Licht die fantastischen Wirkungen ausübt, die man ihm andichtet, viel nachhaltiger, weil man es nur einmal bezahlt. Kleiner Tipp: Wenn man die Monitore richtig einstellt, bringen sie mehr Blau ins Auge. Das aber ist eine andere Story, die Verkäufer von Bildschirmen mit circadianer Wirkung erzählen.

Guter Rat: Fragen Sie bei jedem Vortrag, bei dem blaues Licht über den grünen Klee gelobt wird, wer die Studie bezahlt hat, wo der Redner angestellt war und warum er ausgerechnet dieses Thema für so interessant hält, dass er damit über die Weltgeschichte tourt. Ich hatte mich einmal in die Nesseln gesetzt und in einem Seminar die Lichtquellen für die Farben verantwortlich gemacht. Ein Teilnehmer wetterte laut dagegen und redete von Farben - von denen, die aus dem Topf kommen. Er war Schüler des seligen Dr. Frieling aus Marquartstein, Gründer des Instituts für Farbenpsychologie. Dieses hatte es mit denen, die Farbeimer füllen und verkaufen. Die modernen Blaulichtverkäufer sind eher mit Vermarktern von LED verbandelt. Die haben aus technischen Gründen mehr Blau im Spektrum als nötig. Es müsste mit dem Deibel zugehen, wenn man nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen würde, um das Blaue schön zu reden. Ich denke mal, die Sache ebbt mächtig ab, wenn die Mehrzahl der LEDs ein vernünftiges Spektrum aufweisen.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025