Posts Tagged: Arbeitsstättenverordnung

Glanzleiche - Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen

Wasser tut’s freilich

höher jedoch steht die Luft,

am höchsten das Licht!

Arnold Rikli

03.10.2025

-

Blendung und „natürliche“ Farben - Das waren die Themen der letzten beiden Blogs. Doch die Beschreibung von Erscheinungen, mit denen der Techniker nicht gerade meisterhaft umgehen kann, ist damit nicht komplett. Erst richtig schwierig wird es, wenn man den Begriff oder die Erscheinung Glanz dazu nimmt.

Aber zuerst zu dem „Techniker“. Dieser ist ein Mensch, der einen Beruf ausübt, dessen Name vom griechischen Wort techne stammt. Und die heißt so viel wie Kunst, Gewerbe, Geschick, List, Betrug. Nicht eines davon, sondern alle zusammen. List und Betrug darf man allerdings nicht im Sinne des Strafrechts nehmen, sondern im Sinne von Geschick. Der Techniker überlistet Natur, Materialien, Naturgesetze u.ä., um etwas zu erzielen. So kann ein Mensch fliegen, ohne dass ihm Flügel wachsen.

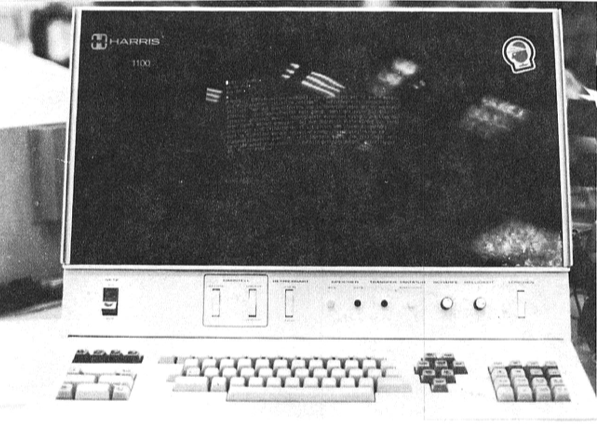

Wenn der Techniker mit Glanz umgehen soll und dabei gewissenhaft objektive Größen benutzen, handelt er als Physiker, dessen Welt viel regelhafter ist als die des Technikers. Dies musste ich in meinen jungen Jahren tun, und die Sache war bitter ernst. Die Menschen, die am Computer arbeiteten, hatten Probleme mit den Augen, die sie auch heute haben, aber damals schimpften sie mehr. Also musste ich die sog. visuellen Probleme der Menschen ermitteln und Lösungen dafür finden. Diese wurden nicht in den Sand geschrieben, sondern in Normen, die heute 50 Jahre danach immer noch ihre Wirkung entfalten.

Eine meiner Diagnosen war, dass die Bildschirme glänzten. Ergo schrieb ich in den Normenentwurf, die dürfen nicht glänzen. Nun bestand die Arbeitswelt nicht nur aus glänzenden Bildschirmen. Wenn die nicht glänzen dürfen, warum dürfen andere? Also schrieb ich in den Normenentwurf, dass alle Teile des Arbeitsplatzes aus matten Oberflächen bestehen müssen. Die Vorstellung musste ich nicht einmal selbst entwickeln. Sie stand in der Beleuchtungsnorm DIN 5035 und verbot den Glanz schon vor über 50 Jahren.

Ein Mitglied unseres Normenausschusses nahm dann diesen Entwurf in seinen Betrieb und legte ihn seinen Büroorganisatoren vor. Deren Meinung war verheerend: eine Welt ohne Glanz. Matt wie platt.

Die besagten Herren waren noch gnädig. Große Computerfirmen gingen dagegen aggressiv vor. Sie hatten aber mit Zitronen gehandelt, denn dafür, dass Bildschirme glänzen sollen, gab es keine Begründung. Also floss die Idee in Normen, später in Sicherheitsregeln und ganz zuletzt in Arbeitsschutzvorschriften wie die EU-Richtlinie für die Arbeit mit Bildschirmen von 1990. Auch der Bundesarbeitsminister verschreibt den Betrieben in der ASR A6 (Bildschirmarbeit) von 2024: „Grundsätzlich sind an Bildschirmarbeitsplätzen Bildschirme mit entspiegelten (matten) Displays und matten Gehäuseoberflächen zu verwenden.“ Er lässt nur wenige Ausnahmen zu.

Die fehlende Begründung für glänzende Bildschirme kam später, als Computer auch Videos abspielen konnten. Auf matten Bildschirmen sahen schicke Filme gar nicht so schick aus. So bauten unbotmäßige Computerhersteller Laptops mit glänzenden Bildschirmen. Denn man kann nicht dauernd das Display wechseln, wenn man mal Büroarbeit macht und mal einen Porno einzieht.

Das Problem besteht bis heute, aber mit anderen Begründungen. Der technische Fortschritt hat zu Monitoren geführt, die weniger glänzen als die Vorschrift erlaubt. Aber Handys lassen sich schwer verkaufen, wenn ihre Displays tot aussehen. Da diese aber das ganze Gesicht vom Handy ausmachen, glänzen die dummen Dinger um die Wette. So auch mein iPhone, wenn es als Display für meine Drohne dienen soll, die bei Kaiserwetter den Berliner Wannsee ablichten will. Da ich kaum noch was sehe, haut die Drohne manchmal ab. Sie kommt eine halbe Stunde später reumütig wieder, wenn ihr Akku leer ist. Ob das sich auch ukrainische Drohnenpiloten leisten können? Zum Teufel mit dem Glanz, wenn mein Leben auf dem Spiel steht.

Die Probleme mit dem Glanz waren vermutlich vor meiner Geburt schon bekannt gewesen. Ich habe Farbe studiert bei einer der wenigen Koryphäen, denen es gelungen ist, ein Farbsystem aufzustellen (Anm.: Es war nicht Goethe). Sein wichtigstes Werk im Bereich der Farbsystematik ist das DIN-Farbsystem DIN 6164 (auch bekannt als DIN-Farbenkarte oder DIN-Farbenatlas). Er war Physiker und Farbmetriker und gilt als einer der führenden Vertreter der Farbwissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Auch ihn wurmte die Frage des Glanzes, weil der Glanz nicht nur die vor dem Bildschirm stört. Er zerstört die Farben. Egal, wie ein Objekt aussieht, rot, grün oder lila, der Glanz ist fast immer weiß oder farblos.

Unter unserem Lehrer versuchten mehrere Kollegen, fast alle Ingenieure, eine Dissertation zu dem Thema zu schreiben. So entstand die Bezeichnung Glanzleiche. Die ist nicht ein optisch präpariertes Opfer in einem Tatort, sondern eine Doktorarbeit, von der man bereits zu Beginn sagte, dass die nichts wird.

Warum aber, wenn eine Arbeit von einer begnadeten Koryphäe betreut wird und von intelligenten Menschen ausgeführt? Die Gründe habe ich im Kapitel Warum sich die Forschung auf der Stelle dreht ausführlich erklärt. In diesem Kapitel geht es um Blendung, bei deren Erforschung man sich seit 120 Jahren die Zähne ausbeisst. Darin wird auch erklärt, dass Glanz eine Blendung ist. Er verhindert, dass man Dinge so sieht, wie sie sind. Weder ein Mensch noch eine Kamera können unter einer glänzenden Stelle erkennen, was darunter liegt. Und Blendung ist immer etwas, was das Erkennen erschwert. Glanz ist eine Form der Blendung, die man aber nicht so nennt. Das aus gutem Grund, denn Blendung klingt negativ, Glanz ist aber …?

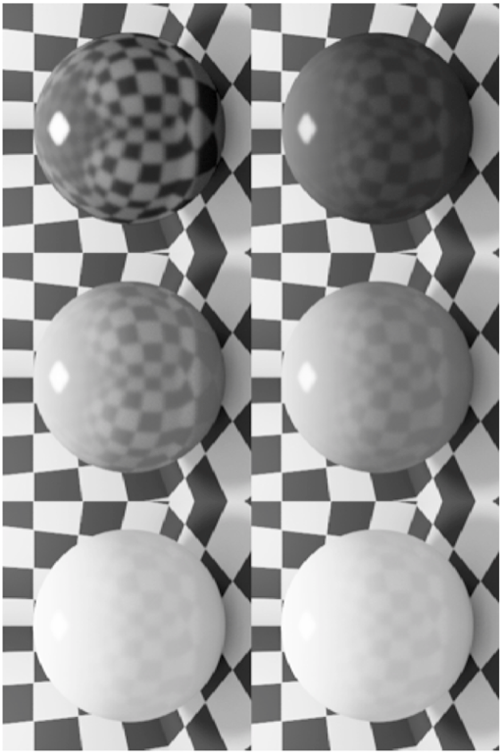

Das Teuflische ist, dass der Glanz zu den vier Eigenschaften gehört, die uns das Erkennen eines physikalischen Objekts vollständig erklären: Helligkeit, Farbe, Glanz und Form. Hiervon wird nur die Form nicht von Physikern oder Technikern behandelt. Die anderen drei lernt man, wenn man Lichttechnik oder Farbenlehre studiert. Dummerweise hängen Farbe und Helligkeit eng zusammen. Und Glanz wird erheblich von der Form bestimmt. Und dies in Tateinheit mit Farbe. Die Kugeln rechts stammen übrigens von einer wissenschaftlichen Studie, die genauer ist als die in der Lichttechnik, aber nichts damit zu tun hatte.

Somit kann man Glanz als eine Erscheinung sehen, die uns das Sehen ermöglicht und aber auch erschwert bis unmöglich macht. Ob wir dies positiv oder negativ sehen, hängt von uns und unserer Situation ab und nicht von den physikalischen Eigenschaften. Bei manchen Dingen liegen positiv und negativ nur Millimeter auseinander, so z.B. auf schönen Frauengesichtern, wo positiv (Lipgloss) von negativ (glänzende Nasenspitze) eng beieinander liegen.

Es gibt auch Fälle, wo die Störung des Sehens den Gesamteindruck prägt und somit deren Beseitigung die Gesamterscheinung zerstört. So benutzt der Fotograf Catchlights, um den Augen Tiefe, Ausdruck und "Leben" zu verleihen. Ohne diesen Glanz wirken die Augen oft matt, leer oder „tot". Dasselbe gilt für Exponate in Galerien, die mit einer Scheibe geschützt werden müssen. Wenn diese mattiert ist, sind die Bilder tot. Portraitfotografen setzen Catchlights, wenn ein Gesicht ohne solche aufgenommen worden ist. Man kann den Effekt nachstellen, indem man Gesichter mit Glanzpunkten bearbeitet und diese entfernt.

Das Ganze hat selbst einen prägenden Effekt auf Wissenschaft und Technik. Der Glanz von Oberflächen hat einen signifikanten Einfluss auf Wissenschaft und Technik, insbesondere in den Bereichen Materialwissenschaft, Optik und Messtechnik. Möbel, Stoffe, Bekleidung, Kunstdruck und nicht zu vergessen Autos.

Wenn eine Sache so wichtig ist, müsste es von Fachleuten auf dem Gebiet nur so wimmeln. Dem ist nicht so. Die Szene wurde über mehrere Jahrzehnte von Richard S. Hunter (1906–1991) beherrscht, der schon in den 1930ern eine prägende Persönlichkeit war. Er war der Gründer des Unternehmens Hunter Associates Laboratory, Inc. (HunterLab), das weltweit Glanz- und Farbmessgeräte herstellt und damit maßgeblich zur Verbreitung seiner Messstandards beigetragen hat. Aber er war zuvor am National Bureau of Standards (NIST) tätig, wo er seine Methode entwickelte. Dazu gehörte auch ein Farbraum, der seinen Namen trägt: Hunter L, a, b Farbraum.

Hunter gelang es, die menschliche Wahrnehmung auf die Messung zu übertragen. Seine Geräte zielten darauf ab, die visuelle Wahrnehmung des menschlichen Auges (speziell im Hinblick auf kleine Farbunterschiede und Glanzeffekte) objektiv zu quantifizieren. Damit wurden HunterLab-Geräte zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um die Produktkonsistenz über Lieferketten hinweg zu gewährleisten.

Hunter war keine Glanzleiche. Er hatte im Dezember 1927 seine Karriere als "Minor Laboratory Apprentice" (kleiner Laborlehrling) begonnen beim National Bureau of Standards (NBS), heute bekannt als NIST. Als wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine vom Arbeitsminister beauftragte Studie zu Oberflächen von IT-Produkten durchführten (Einfluss von optischen Oberflächeneigenschaften von IT-Produkten auf Benutzer, BAUA Forschungsbericht Fb1066, 2006), war Hunter der Lieferant der meisten Erkenntnisse auf dem Gebiet. Und er war einer der Autoren der Studie, die Anlass für diesen Forschungsbericht war.

So konnten wir getrost schreiben:

„Maßgeblich für die Empfindung ist aber nicht die physikalische Verteilung des Lichts, sondern dessen situationsabhängige Beurteilung:

- Glanz wird absichtlich erzeugt, um das Erscheinungsbild eines Gegenstands mit Leben zu erfüllen;

- Glanz wird vermieden, um einen Gegenstand ungestört betrachten zu können.

Hunter hatte bereits 1936 zutreffend geschildert, dass es nicht nur einen Glanz gäbe, sondern viele:

- Spiegelglanz": Helligkeitsempfindung in Verbindung mit gerichteter Reflexion auf einer Fläche (Original: specular gloss)

- „Kontrastglanz": Helligkeitsempfindung infolge relativ unterschiedlicher Helligkeit von spiegelnden und diffus reflektierenden Teilen der Fläche (Original: contrast gloss)

- „Bildschärfeglanz": Empfundene Schärfe der reflektierten Objekte (je schärfer, desto störender) (Original: DOI gloss (DOI: distinctness of image))

- Haze" (ohne Übersetzung, könnte Dunst oder Eintrübung heißen): Haloartig empfundener Schleier in der Nähe der spiegelnden Stelle

- „Sheen" (ohne Übersetzung, könnte Schein oder Schimmer heißen): Glanzerscheinung auf matten Oberflächen unter streifendem Lichteinfall bzw. -ausfall

- „Absence-of-texture gloss" (ohne Übersetzung, könnte Strukturlosigkeit heißen): Empfundene Gleichmäßigkeit und Strukturlosigkeit (einer ansonsten mit Struktur versehenen Fläche).

Nicht jeder Physiker kapituliert vor dem Elend, Empfindungen messen zu müssen. Es dauert manchmal halt lange …

Licht und Ergonomie

15.07.2025

-

Manche Dinge finden sich nicht zueinander, obwohl man sie fast immer im gleichen Kontext vermuten darf. Überraschenderweise gilt dies für Beleuchtung und Architektur, allerdings erst seit etwa 1925. Da half nicht einmal, dass der Staat im Dritten Reich Lichttechniker und Architekten zur Zusammenarbeit zwingen wollte. Er hatte nämlich vor, die Leistung des deutschen Arbeiters mit Hilfe der Beleuchtung zu steigern (s. hier). Dazu gründete der Staat eine Behörde, die auf den seltenen Namen “Schönheit der Arbeit” hörte. Deren Chef, der später Kriegsminister werden würde, Albert Speer, wusste als Architekt von der Bedeutung des Lichts. Er ließ sogar einen Spielfilm dazu drehen, das einfach “Licht” hieß. Mehr zu dem Thema hier)

Jahrzehnte später, Speer war schon 10 Jahre tot, saß ich zufällig mit einem Architekturprofessor und dem Geschäftsführer des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) an einem Kindergeburtstag und erzählte ihnen, dass die Normen für Lichttechnik und für das Bauwesen unkoordiniert miteinander entstünden. Beide Herren erschraken und wollten dagegen sprechen, taten es aber lieber nicht. Dem war so.

-

Dass es dem so war, hatte ich beim Studium im Fachbereichs Umwelttechnik der TU Berlin gelernt. Zur Zeit seiner Gründung gehörten Lichttechnik und Akustik, die ich studierte, neben den Instituten für Architektur dazu. Uns war es damals nicht gelungen, unsere Vorlesungen und Laborübungen Architekturstudenten schmackhaft zu machen. Deswegen war ich später zu Arbeitswissenschaft und Ergonomie migriert, weil mein Doktorvater glaubte, dort bessere Forschungsbedingungen zu Wirkungen des Licht auf die Arbeit vorzufinden. Klarer Fall von Denkste!

So freute ich mich 1981 wahnsinnig über das Buch Human Factors in Lighting von Peter Boyce. Human Factors ist das amerikanische Synonym für Ergonomie. Nach langer Suche fand ich in dem Buch aber nichts zur Ergonomie. Auch die dritte Ausgabe des Buches (2014) ließ Ergonomie missen. Unter dem Akronym IEA (eigentlich International Ergonomics Association) führt Boyce International Energy Agency an.

-

Insbesondere bezüglich Tageslicht glänzten alle besagten “Wissenschaften” durch Nichtwissen. So hatte das Standardwerk IESNA LIGHTING HANDBOOK (2006) der US-amerikanischen Lighting Engineering Society für Tageslicht und Human Factors gerade mal eine halbe Seite (von 1002) übrig.

Ich habe versucht, die Lücke zu füllen, angefangen bei den Begriffen (hier). Im Rahmen eines Projektes Tageslicht (Tageslicht nutzen – Bedeutung von Dachlichtöffnungen für Ergonomie, Architektur und Technik), bei dem ein hervorragender Architekt und ein Institut für Bauwesen beteiligt waren, habe ich mit meiner Frau zusammen die Ergonomie des Lichts behandelt, dessen Bericht hier zum Download steht. Die beiden anderen Teilberichte sind in dem Buch enthalten (hier )

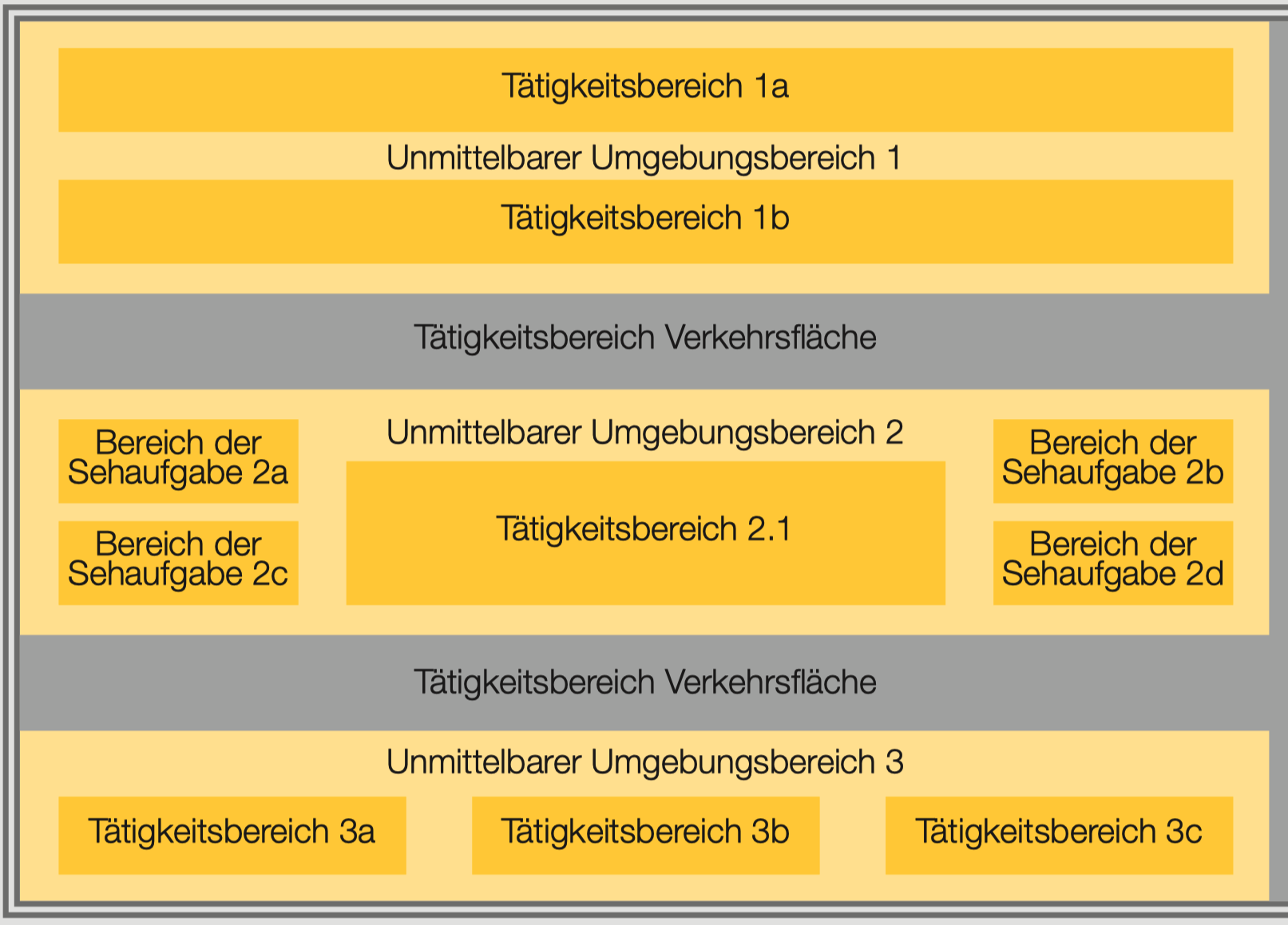

Irgendwie verwunderlich, dass man im Jahre 2025 diese Aspekte in Erinnerung rufen muss, wo doch die fundamentale Arbeit zu Tageslicht und Arbeitswelt schon Ende der 1960er-Jahre geschrieben worden war. Damals war ich noch Zuschauer. Die Arbeit war das Werk von Ellen Collingro und Georg Roessler, der Ideengeber und Betreuer Prof. Jürgen Krochmann. Das Ergebnis steht kurz und bündig seit 1975 in der Arbeitsstättenverordnung: Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben. Die Langfassung in ihrer letzten Form (Technische Regeln für Arbeitsstätten - Beleuchtung und Sichtverbindung - ASR A3.4, Ausgabe Mai 2023) ist hier abrufbar.

Wenn keine Entleuchtung hilft …

30.03.2024

.

Die Geschichte der Osram-Luftschutzlampe erinnerte mich an eine Großtat von mir + anderen Protagonisten, die ich leider nicht namentlich anführen darf. Den Grund können Sie ahnen, wenn Sie den Beitrag lesen. Es geht um die Entwicklung einer Beleuchtung, die auf keinen Fall das durfte, was eine Beleuchtung soll - beleuchten. Damit haben wir keine Sehaufgabe gelöst, sondern eine juristische, die einer Lösung einer Sehaufgabe im Wege gestanden hatte.

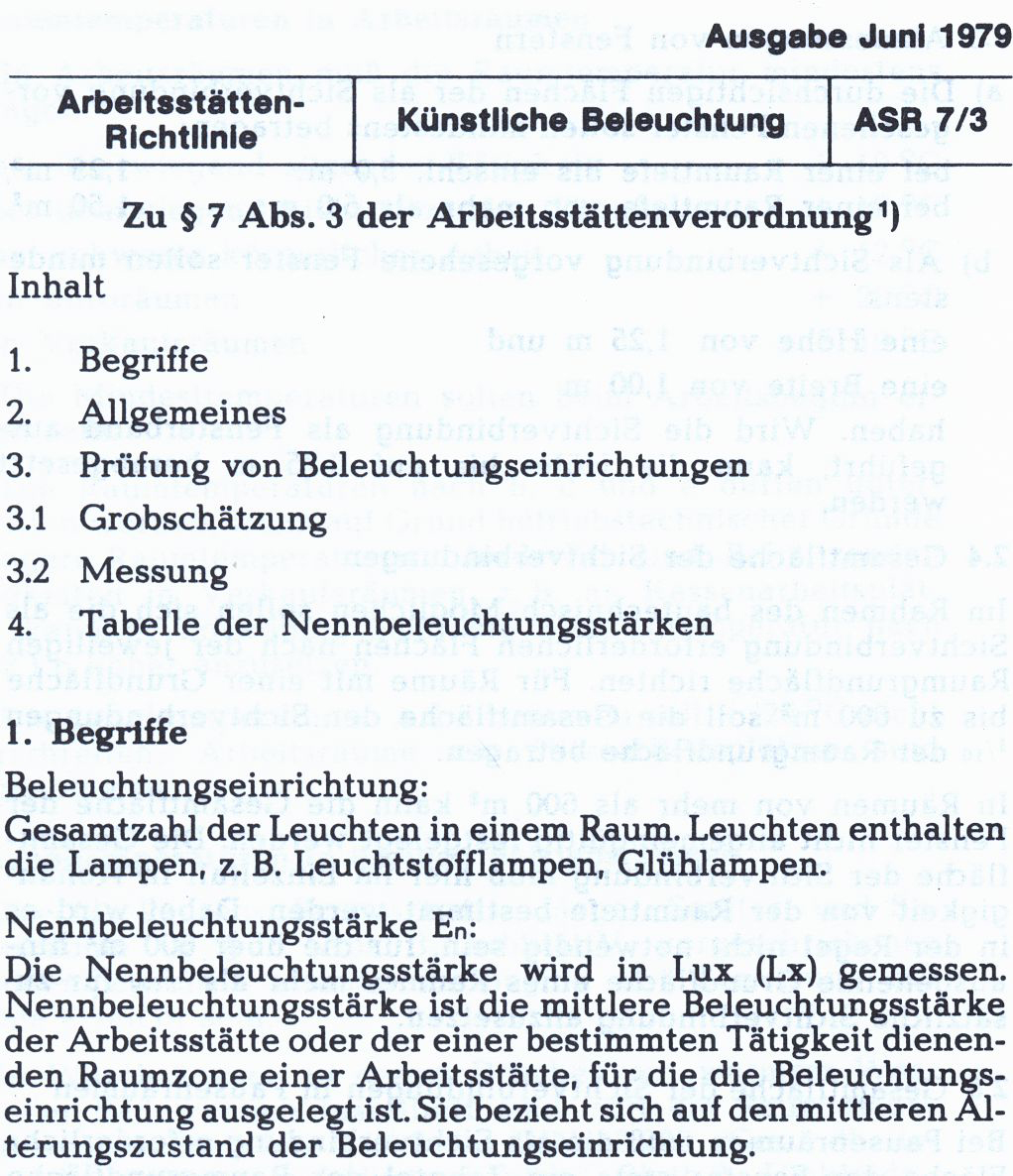

Für Leute, die alle Latten am Zaun haben, und gut verschraubt, mag die Geschichte skurril klingen. Sie ist es tatsächlich. In der guten alten Zeit, als die lichttechnische Industrie einen guten Draht zum Arbeitsministerium pflegte, geschah es, dass dieses Papiere erließ, die beschrieben, wann ein Arbeitgeber seine Arbeitsstätte den gültigen Normen entsprechend ausgestattet hätte. So ein Papier nennt sich ASR nach wie vor. Früher hieß es Arbeitsstättenrichtlinie, heute nicht mehr, erfüllt aber die gleiche Funktion: Wer die ASR erfüllt, wird vom staatlichen Arbeitsschutz nicht behelligt mit einem Vorwurf, seine Arbeitsstätte würde nicht dem Stand der Technik entsprechen. Die Idee ist so gut, dass sie ein halbes Jahrhundert überlebt hat. Und kein Ende in Sicht.

.

Hinsichtlich der Beleuchtung war das Jahrhundertwerk ASR indes nicht so erfolgreich. Schuld daran ist eigentlich niemand. Denn die Vorschrift, die Arbeitsstättenverordnung von 1975, besagte nicht, dass jede Arbeitsstätte eine Beleuchtung haben müsse, sondern lapidar: "§ 7 Beleuchtung (1) Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Liege- und Sanitätsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben." ??? Dass da eine künstliche Beleuchtung vorgesehen werden muss, stand nicht drin. Aber z.B. wie man Lichtschalter anordnen muss, so sie da sind. Und wie man Beleuchtungseinrichtungen dimensioniert, wenn man sie hat. Ausdrücklich vorgeschrieben wurde eine künstliche Beleuchtung später "(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine angemessene künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten gewährleistet sind." So steht es heute in der ArbStättV. Im Jahre 2004 las sich das anders: "(1) Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein."

Da es ziemlich unmöglich ist, ohne künstliche Beleuchtung zu arbeiten, hat dann der Arbeitsminister eine ASR 7.3 Künstliche Beleuchtung erarbeitet, die die DIN-Norm DIN 5035-2 "Richtwerte für Arbeitsstätten" teilweise übernommen hat. Die Rolle dieser Norm war es, die Norm DIN 5035-1 "Begriffe und allgemeine Anforderungen" für Arbeitsstätten auszulegen. Diese Zweiteilung macht immer Sinn, weil man nicht immer den Anforderungen entsprechen kann. So enthielt DIN 5035-1 eine Reihe Gütekriterien, von denen eine für Arbeitsstätten eine besondere Bedeutung hatte.

Die Übernahme von Teilen der Norm wurde von der Industrie gefeiert als eine gesetzliche Regelung. Als Homepages für Firmen im Internet in Mode kamen, liefen Banner über den Bildschirm, die von der frohen Kunde berichteten. Dummerweise war nicht jeder Kunde froh über die Nachricht, denn es gibt Arbeitsplätze, die nicht nur keine Beleuchtung brauchen, sondern eine Beleuchtung nicht brauchen können. Hierzu gehören Regieräume in Fernsehstudios. Die sind zuweilen bis zur Decke mit Bildschirmen bestückt und hatten nur eine sog. Putzbeleuchtung, also eine Beleuchtung für Service-Leute, aber nicht für die Benutzer.

Die zuständige wie unglückliche Berufsgenossenschaft musste die Betriebe pflichtgemäß darüber unterrichten, dass sie nunmehr eine Beleuchtung mit einer Nennbeleuchtungsstärke bräuchten, und zwar eine Allgemeinbeleuchtung. Das war ziemlich das Letzte, was die Fernsehanstalten brauchten. Was tun? Vorschrift ist Vorschrift?

Ein findiger Leuchtenentwickler konstruierte ein Gegenstück zu der Osram-Luftschutzlampe, sozusagen die pflichtgerechte Arbeitsschutzlampe. Deren wichtigste Eigenschaft war, auf keinen Fall Licht auszusenden. Sie hatte einen Leuchtenwirkungsgrad von etwa 1 Prozent, d.h. nur 1 % des Lichts der Lampe verließ die Leuchte. Ich schrieb dazu ein Gutachten, wonach dies eine blendfreie Beleuchtung wäre. Und der zuständige Technische Aufsichtsbeamte der Berufsgenossenschaft übersah, dass eine Leuchte keine Beleuchtung ist.

-

Übrigens, die neuen ASR haben nicht mehr den (vermeintlichen) Fehler der alten. Dort steht immer geschrieben: "Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen." Vermeintlich deswegen, weil dieser Passus nach bundesdeutschen Recht immer galt. Musste daher nicht extra gesagt werden, wird aber jetzt immer wieder gesagt. Bis alle verstehen, dass der Gesetzgeber klüger ist als man gemeinhin annimmt.

-

Paar Zahlen zur Ernüchterung

17.03.2024

-

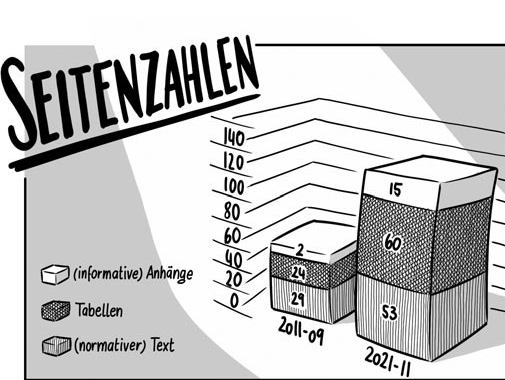

Den Leitfaden zu DIN EN 12464-1 habe ich aus verschiedener Sicht kommentiert. Hier eine ernste Sicht, die wenig mit den Zahlen zu Beleuchtungsstärken zu tun hat. Mich hat zum Denken gebracht, warum der Autor ziemlich zu Beginn angibt "Damit ist zugleich der Umfang des Dokuments gewachsen: von 55 auf stolze 128 Seiten." Mir klingt noch in den Ohren, was ich zu meiner Feierlichen Immatrikulation an der TU Berlin im Oktober 1963 vom Rektor der Uni gehört hatte: Eine Doktorarbeit kann auch eine halbe Seite lang sein. Später schrieb ich selbst Normen. Über diese - und ähnliche - schimpften die anderen Länder, sie seien zu ausführlich und allzu präzise. Will sagen, deutsche Normen enthalten zu viele Informationen, die man sich ersparen könne. So wurden die Normen, für die ich zu einem erheblichen Teil verantwortlich war, die Reihe DIN 66234 zur Ergonomie der Bildschirme und der Arbeit damit, durch ein ISO-Gremium neu aufgelegt. Nichts gegen eine Verbesserung. An der arbeite ich noch heute.

Während unser gesamtes Werk zum Thema 8 Normen mit etwa 50 Seiten umfasste, sind bei der ISO mittlerweile 84 Normen entstanden, dazu gibt es noch bei der IEC etwa gleich viele. Ein erheblicher Teil dieser Werke ist länger als 50 Seiten. Den Gesamtumfang traut sich keiner anzugeben. Was sind dagegen 128 Seiten?

-

Die 128 Seiten der Norm DIN EN 12464-1 sind leider nicht alles, was man zu ihrer Anwendung braucht. Man muss, um die gebrauchten Begriffe zu verstehen, auch DIN EN 12665 "Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien für die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung" (derzeitiger Entwurf von 2022 mit 76 Seiten) immer parat haben. Dieser europäische Katalog an Begriffen bildet die Grundlage zum Verstehen der Sachverhalte. Leider ist sie nicht die alleinige Begriffssammlung, die man berücksichtigen muss. Denn es gibt noch eine viel ältere Sammlung an Definitionen, das Internationale Wörterbuch der Lichttechnik der CIE. Wie viele Seiten die umfasst, ist mir nicht mehr zugänglich, weil die gedruckte Version nur wenigen Eingeweihten - vermutlich - vorliegt. Man kann im Internet einzelne Begriffe aufrufen. Diese Sammlung, einst die einzige autorisierte Fassung von Begriffen, musste aber auf Geheiß der IEC vollkommen renoviert werden, weil sie zwar Teil von electropedia ist, aber sich wohl zu weit davon entfernt hatte.

-

War's das? Immer noch nicht. Der Lichtplaner muss noch was über Blendung wissen. Denn der Leitfaden sagt: "Eine gute Beleuchtung lässt sich nicht auf die zwei Kennwerte reduzieren. 500 Lux und UGR 19 (RUGL ) allein können nicht die Standardlösung sein." Können sie auch nicht. Man muss wissen, was Blendung ist, und vor allem, was sie nicht ist. Dazu muss der Planer auch eine recht dicke Broschüre zum UGR-Verfahren lesen (hier). Die ist ein Positionspapier, das erst drei Jahre alt ist. Daher gibt es auch Gegenpositionen. Dem Auftraggeber für eine Beleuchtung sind beide schnuppe. Der will eine Beleuchtung bekommen, und zwar nach dem Stand der Technik. -

Wenn der Auftraggeber dieses Positionspapier lesen könnte, würde er sich erschrecken, wo die Blendungsmethode überall nicht gilt. So soll sie nicht auf Indirektbeleuchtung anwendbar sein. Auf großflächige Leuchten auch nicht. Lassen wir die Theorie außen vor und gucken uns lieber die Praxis an. Die Blendung ist nachweislich als eine Beeinträchtigung des Benutzers anzusehen. Denn genau unter diesem Gesichtspunkt wurde sie untersucht. DIN EN 12464-1 darf aber nur Aspekte behandeln, wie das nationale Vorwort angibt: "Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), konkretisiert durch die Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 „Beleuchtung und Sichtverbindung nach Außen“, gibt in Deutschland Hinweise zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz. … ". Also darf sie Blendung erklären, die einzelnen Werte wie RUGL anführen, aber keinen Grenzwert festlegen. Dummerweise steht in ASR A3.4 zwar was über Blendungsbegrenzung, aber nichts zu UGR. Planen nach ASR A3.4 geht auch ziemlich schlecht.

-

Genau solche Fakten waren der Grund dafür, dass ein älterer Beitrag in diesem Blog heißt: Der Lichtplaner - Der Herkules unter Dienstleistern. Dieser ist der Verantwortliche an der Erstellung einer Beleuchtungsanlage und der eigentliche Produzent. Was tun wir, damit der Lichtplaner der Herkulesaufgabe genügen kann? Es gibt nicht einmal ein Berufsbild namens Lichtplaner. Wie weit es mit der Honorarordnung gekommen ist, weiß ich leider nicht. Ganz so weit kann es nicht gekommen sein.

Für Leute, die sich gerne mit Quiz beschäftigen, hier eine kleine Sammlung an Pretiosen aus DIN EN 12464-1 zu beantworten, ohne irgendwo nachzuschlagen.

Lichtforum 60 zu DIN EN 12464-1 erschienen

16.03.2024

-

Die Bilder oben zeigen alle Menschen, die sehr glücklich sind mit dem Licht. Der Leitfaden zu 12464-1 endet mit 4 Seiten Comic strips, die lachende Gesichter wie zufriedene Kunden zeigen. Ich wäre auch glücklich, hätte die Norm die Sachverhalte, die ich hinter die Bilder gepackt habe, vernünftig behandelt:

- Kriterien zu Bildschirmarbeit unter 5.9: Der angegebene Inhalt ist ein Armutszeugnis. Der Lichtplaner wird nur wenig von dem gebrauchen können, was da steht. Das Wichtigste besteht aus einem Verweis auf eine Norm der ISO, die nicht anwendbar ist. Wer bestimmte Arbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 beleuchtet (so. z.B. CAD-Arbeitsplätze oder Retusche) sollte sich in dem Betrieb danach besser nicht sehen lassen. Die Struktur der Norm ist grundlegend falsch. Sie legt 9 verschiedene Anforderungen für Hunderte von Arbeitsplatztypen fest und verweist für den Fall, dass dort Bildschirme benutzt werden, auf ISO 9241-307. Dort kann man nichts finden, was der Planung dient. Richtig wäre, dem Beispiel des Gesetzgebers zu folgen, der vor 10 Jahren schon die Bildschirmarbeitsverordnung abgeschafft hat, weil es kaum Arbeitsbereiche ohne Bildschirme gibt. Ergo gilt die Arbeitsstättenverordnung für alle.

- Nichtvisuelle Lichtwirkungen: Diese werden genannt und etwas erläutert. Was man damit warum machen soll, steht in den Wolken. Bei mir steht unter Abschnitt 5.6 nur "Variabilität des Lichts". Ansonsten werden die gemeinten Lichtwirkungen in einem Anhang erläutert. Es gibt weder eine Empfehlung noch eine Anforderung dazu.

- Human Centric Lighting: Auf meinem Computer finde ich kein Dokument, das EN 12464 und HCL verknüpft außer diesem Leitfaden. Seit dieser Begriff erfunden wurde, ist viel Wasser den Rhein runter geflossen. Man hat HCL mit integrative lighting übersetzt und dazu ein ISO-Dokument fabriziert. Deutsche Planer haben zu dem Thema eher den Begriff integrative Lichtplanung ins Ohr geflüstert bekommen, was auf eine integrierte Betrachtung von Tageslicht und Kunstlicht hinausläuft. Das macht Sinn.

- Modifikatoren: Die im ersten Bild so locker genannten Modifikatoren sind Multiplikatoren für die Beleuchtungsstärke. Nach diesem Konzept sollen die vorgegebenen Wartungswerte für Arbeitsplätze um eine oder zwei Stufen erhöht werden, wenn ein sog. Kontext-Modifikator (oder kontextabhängiger Modifikator) vorhanden ist, z.B. wenn Fehler schwer korrigierbar sind. Die Idee ist so gut, dass sie schon in den 1930er Jahren angewendet wurde. In der Normung stand sie in ISO 8995 "Grundlagen der visuellen Ergonomie; Die Beleuchtung von Arbeitssystemen in Innenräumen" als Grundlage. Doch sie wurde in Deutschland nie anerkannt und auf Betreiben der deutschen Lichttechnik im Jahr 2001 aus ISO 8995-1 gestrichen. Jetzt haben wir sie wieder mit einem bombastischen Namen: Kontext-Modifikator. Früher hieß es, man müsse abschätzen, ob die Sehaufgabe leicht - mittel - oder schwer sei. Danach gab es drei Stufen der empfohlenen Beleuchtungsstärke. Was ist der Unterschied außer dem Namen? Der Kontext-Modifikator von DIN EN 12464-1 modifiziert die Anforderung zur Beleuchtungsstärke. In ISO 8995 galten für jede Stufe andere Blendungsmerkmale. Ein echter Unterschied.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025