Posts in Category: Sicherheit

Minimale melanopische Beleuchtungsstärke für Jedermann

Demnächst erscheint ein Artikel, der es in sich hat. Die Autoren gehören zur Weltspitze der Chronobiologie. Sie verlangen dreierlei:

- mindestens 250 lx "melanopic EDI" am Auge vertikal in 1,2 m Höhe

- maximal 10 lx "melanopic EDI" am Auge am Abend

- maximal 10 lx "melanopic EDI" in der Nacht, wenn man unbedingt sehen muss, sonst 1 lx

Zuerst zu EDI. Die heißt so, weil man das Licht am Tageslicht messen will, auch wenn es künstlich daher kommt. EDI ist die Abkürzung von "equivalent daylight illuminance". Melanopisch wird EDI bezeichnet, weil man sie nicht nach der Augenempfindlichkeit für Licht messen will, sondern nach der Empfindlichkeit von Melanopsin. Das ist die Substanz in den melanopsinhaltigen Zellen der Retina. Und diese finden bläuliches Licht reizend.

Man will also mehr - und blaues - Licht am Morgen und weniger in der Nacht. Da will man ja in Ruhe schlafen. Was ist eigentlich, wenn man nicht schlafen darf, sondern arbeiten muss? Die Frage bitte vergessen … Denn man weiß seit Jahrzehnten, dass Schichtarbeit gesundheitsschädlich ist. Leider hat niemand eine schlaue Lösung des Problems gefunden. Man braucht auch nicht lange warten, dass eine gefunden wird. Es wird nicht. Dennoch macht es Sinn, sich Gedanken über Leute zu machen, die nachts nicht arbeiten müssen. Und mit denen, die arbeiten müssen, beschäftigt sich nicht mehr nur die Krebsforschung, sondern auch die Chronobiologie.

Als Begründung für ihr Vorgehen führen die Wissenschaftler an, dass die Einführung künstlicher Beleuchtung zu einem verringerten Lichteinfluss bei Tage geführt hat. Dafür erhält man nachts mehr Licht (…als nötig). Und man schläft viel kürzer. Und vor Allem, schlechter.

Mehr natürliches Licht tagsüber am Arbeitsplatz habe sowohl das Schlafverhalten als auch die mentale Leistungsfähigkeit der Menschen im Büro verbessert. Allerdings scheinen die Experten auf einem anderen Planeten geforscht zu haben. Denn an Büroarbeitsplätzen gibt es kein natürliches Tageslicht.

Wenn das jemand liest, der an einem schönen Fensterplatz sitzend arbeitet, wird sich über die Aussage wundern. Ich sehe es doch, das Tageslicht! Das stimmt. Bloß, dieses Licht, das er sieht, stammt von der Sonne, wird aber durch das Fenster auf ca. 1% vermindert und dazu noch durch das Fensterglas gefiltert. Allein wenn er aufsteht, sieht er ein anderes Licht, weil dann der von ihm gesehene Himmel kleiner wird und der untere Teil größer. Das natürliche Licht gibt es nur im Freien.

Dieses natürliche Licht ist aber nicht "Tageslicht". Denn die Definition der CIE vom Tageslicht besagt seit 1938, dass es "Anteil der Solarstrahlung, der eine Sehempfindung hervorruft" ist. Also: Egal, wo man sich befindet, im oder vor dem Gebäude, das Tageslicht ist ein anderes, als man denkt. Draußen enthält es UV und IR, in das Gebäude lässt das Glas nicht einmal alle Strahlung hinein, die zum Sehen dient. So kann man wissenschaftlich genau dafür sorgen, dass selbst alltägliche Dinge (Tageslicht) nicht verstanden werden.

Was sagen die Beleuchtungsnormen dazu? Nach Meinung der Autoren gilt: "This leaves us with an indoor light environment that is potentially suboptimal for supporting human health, performance and well-being." Auf Deutsch gesagt, das Licht reicht nicht, um die Bedürfnisse der Menschen bezüglich Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erfüllen. Das erinnert mich daran, dass ich böse angegriffen wurde, als ich behauptete, der Mensch im Büro lebe in der biologischen Dunkelheit. Wegen einer Veröffentlichung "Direktblendung widerspricht dem Arbeitsschutz" (hier) wollte uns die lichttechnische Industrie sogar verklagen. Jetzt haben wir es "amtlich" bestätigt bekommen.

Noch etwas, was jetzt "amtlich" bestätigt wurde, ist ein Verbot der Bildschirmarbeit in den Abendstunden und in der Nacht. Natürlich schreiben die Autoren das nicht so. Sie verlangen EDI < 10 lx abends, und in der Nacht soll es < 1 lx sein, wenn man schlafen will. Und sie schreiben auch : "For example, a significant source of evening light exposure is from visual displays, which in the absence of any other illumination, can provide melanopic EDI levels of >70 lx (above the typical level of exposure required to produce half-maximal subjective alerting, melatonin suppressing and circadian phase-shifting responses in laboratory studies …" Im Klartext: Bildschirme beeinflussen abends und nachts Ihre Körperrhythmen stark. Wie stark? Es sollen weniger als 10 lx (EDI) sein, es können aber mehr als 70 lx (EDI) betragen.

Jetzt verstehe ich, warum bei meinen ersten Studien zur Bildschirmarbeit die Probanden berichteten, sie könnten abends nach der Arbeit nicht sofort einschlafen und müssten deswegen erst einmal in die Kneipe. Und ich dachte, das käme davon, dass es Journalisten der DPA waren, die in der zweiten Schicht des Tages viel Aufregendes aus den USA berichten mussten. Das war vor 45 Jahren, und damals saßen nur DPA Journalisten in großer Zahl abends vor Bildschirmen, weil dort die Nachrichten aus den USA kamen, wo es Tag war. In Zeitungsredaktionen saß hingegen ab und an mal ein Redakteur bei gedimmter Beleuchtung vor einem Glas Rotwein und redigierte gemächlich etwas. 24/7 Fernsehen war noch nicht erfunden. Schon gar nicht MoMa (Morgenmagazin) ab 05:30 Uhr und Nachtmagazin um 00:00 Uhr. Bei einigem Optimieren kann man denselben Moderator für beides einsetzen. NaMa endet um 01:00 Uhr, Moma-Vorbereitungen gibt es ab 04:00 Uhr. Die drei Stunden wird man schon irgendwie sinnvoll um die Ohren schlagen können. Teleshopping moderieren, z.B. Da die Zuschauer genauso bedröppelt sind wie der Moderator, fällt die Sache nicht weiter auf.

Auch noch nicht erfunden waren Smartphones und Tabletts, die einen bis ins Bett verfolgen. Vermutlich kein Arbeitgeber der Welt würde es schaffen, jemanden dazu zu bringen, paar Stunden hintereinander konzentriert kleine Pünktchen auf dem Bildschirm zu jagen.

Wer sich bei den Autoren für die tiefen Einsichten in die circadianen Rhythmen von ihm oder ihr bedanken will, kann hier den Artikel aufrufen und unkommentiert in voller Länge lesen.

shortcode

Mehr zu UV-C in Licht - oder Virenfrei Einkaufen

Auch wenn UV-C kein Licht ist, jedenfalls nicht nach der CIE-Definition, dürfen jetzt UV-C-Strahler Leuchte heißen. Warum nicht? Im Heft 1/2021 von Licht gibt es viele Informationen zu UV-C-Leuchten und zu deren Sicherheit. Dazu gibt es zudem einen Marktüberblick zur UV-C-Technologie. Licht weist auf die Sicherheitsanforderungen für nicht-gewerblich eingesetzten Produkte hin. (mehr dazu von DKE hier)

CIE hat auch eine Stellungnahme dazu veröffentlicht (hier). Der freie Bezug ihrer Publikationen dazu ist leider in November 2020 zu Ende gegangen. Man kann sich aber ein Video kostenlos angucken:

Insgesamt weist die CIE auf Folgendes hin:

- UV-C is extremely useful in disinfection of air and surfaces or sterilization of water. However, CIE and WHO warn against the use of UV disinfection lamps to disinfect hands or any other area of skin (WHO, 2020).

- UV-C can be very hazardous to humans and animals and should only be used in carefully controlled circumstances using well-designed products, ensuring that the limits of exposure as specified in ICNIRP (2004) and IEC/CIE (2006) are not exceeded. However, the risk of skin cancer from devices that emit only UV-C is considered negligible.

- UV-C can cause photodegradation of materials and this should be considered where susceptible materials, such as plastics, are in the exposed environment.

- More research is urgently needed on the safety aspects of novel UV-C sources, especially with respect to safety thresholds to avoid photokeratitis (”sunburn” of the cornea).

- For proper UVR assessment and risk management, appropriate UVR measurements are essential.

- UV-C products aimed at general consumers may not be safe to use or may not be effective for disinfection.

Mehr Info gibt es bei den weiteren Videos, die ich beifüge. Darunter auch eine mit Prof. Plischke, gesendet vom Bayrischen Rundfunk. Die Videos sind ohne Gewähr. Ich habe sie mir angesehen, und sie enthalten keinen Unsinn. Eine Garantie dafür, dass sie Sinn machen, kann ich nicht geben. Das Thema wird uns weiter interessieren, auch wenn Covid 19 Geschichte ist. Dass die Viren, die von Tieren auf Menschen übergehen, keine Geschichte sind, dafür sorgt die Natur.

UV-C auf Wirksamkeit geprüft

In Heft 1/2 2021 von Highlight ist ein neuer Artikel zur Forschung über die Wirksamkeit von UV-C Strahlung erschienen. Eigentlich braucht man den Nachweis nicht, der ist schon lange erbracht. Die Frage ist, ob und wie wirksam und sicher die Technik in Arbeitsumgebungen ist. Die Forscher sind Prof. Dr.-med. Christian Hanshans, Arzt, Ingenieur und Medizininformatiker, und Prof. Dr.-med. und Elektroingenieur Herbert Plischke von der Fakultätfür angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik der Hochschule München.

Wie immer bei komplexen und fremden Sachverhalten kein Kommentar sondern nur ein Hinweis zur Quelle.

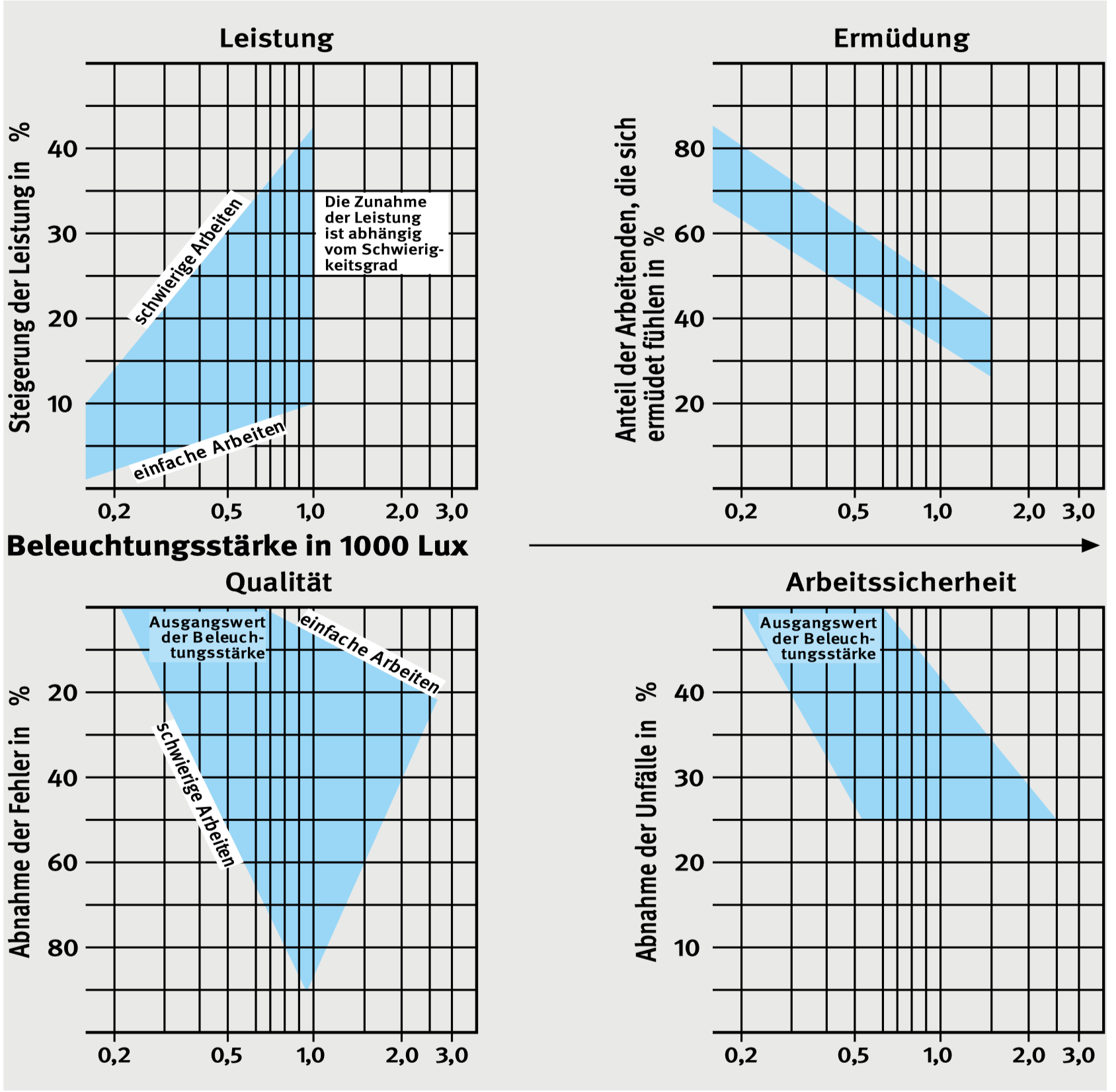

Fake News frei Haus - Von einer Berufsgenossenschaft frei Haus geliefert

Was macht man mit einer BG-Information mit 62 Seiten, wenn davon eine wichtige eine Fehlinformation ist? Muss man alles in die Tonne treten oder nur die entsprechenden Seiten? Die BGHM ist Opfer einer Täuschung geworden, die sich seit den 1950ern nicht totschlagen lässt. Die ist oben abgebildet. Die Quelle ist die berühmte Firma Zeiss Ikon, leider davon die weniger berühmte Sparte Leuchtenherstellung. Demnach steigert man die Leistung bei schwierigen Arbeiten von 14% bei 200 lx auf 44% bei 1000 lx. Bei einfachen Arbeiten ist die Änderung nicht so gewaltig aber immer noch toll. Ich zerlege das schöne Bild in seine vier Bestandteile und erzähle was dazu.

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Dass man darüber nicht lachen darf, wird weiter unten erklärt. Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört auch.

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend.

Vermutlich will diese Abbildung zeigen, dass die Ermüdung mit der Beleuchtungsstärke stark abnimmt. In welcher Umgebung, bei welcher Arbeit u.ä. die Erhebung gemacht worden sein soll, lässt sich nicht feststellen. Denn es gab nie eine Veröffentlichung, aus der diese Kurven stammen sollen. Die lichttechnische Industrie war in den 1980er Jahren sehr daran interessiert, die Quelle dieser Bilder zu finden. Sie hat sie nicht finden können. Wir selbst haben im Jahr 2010 danach gesucht und nichts gefunden. Es sind wohl SODA-Erkenntnisse. Die standen plötzlich so da. Die Quelle, die BGHM angibt, die Firma Zeiss Ikon, hat nie eigene Studien durchgeführt.

Dass es Studien zu Ermüdung gegeben haben soll, halte ich für ein Gerücht. Denn es gibt nicht einmal eine Definition von Ermüdung. Bis heute nicht. Es gibt Methoden zur Bestimmung von Muskelermüdung. Ansonsten kann jeder Forscher selbst bestimmen, was Ermüdung sein soll. In dieser Abbildung sind es "Anteil der Arbeitenden, die sich ermüdet fühlen". In meinen Untersuchungen habe ich genau diese Angabe gemacht. Dass allein die Beleuchtungsstärke die Abnahme der Ermüdung bewirkt haben soll, ist hingegen ein Gerücht. Diese Kurven wurden in den 1950ern im Lichtmarketing benutzt. Damals gab es nicht einmal in guten Laboren Lichtmessgeräte. Auch die Laborgeräte wiesen Fehler in der Größenordnung von 20% auf.

Die rote Linie zeigt, dass sich Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

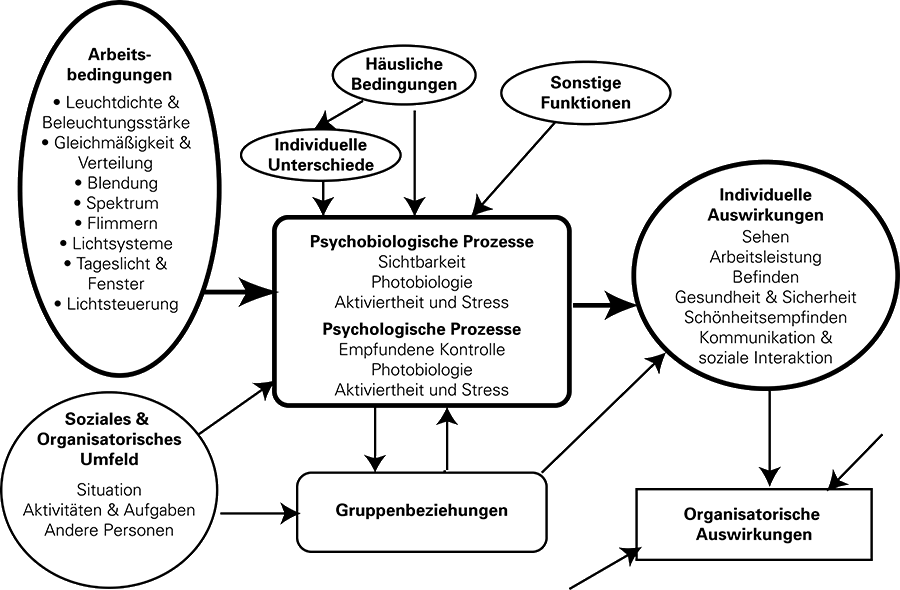

Die heutigen Modelle, die den Zusammenhang zwischen der Lichtqualität und Arbeitsqualität darstellen, sind derart komplex, dass ein Experiment immer mehr Fragen aufwerfen wird als sinnvolle Erkenntnisse erbringen. Dies hat nichts damit zu tun, dass eine solche Beziehung nicht existiert. Sie ist so nicht nachweisbar. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass man retrospektiv geleistete Arbeit untersucht, die an Orten mit unterschiedlicher Lichtqualität stattgefunden hat, um deren Fehler zu analysieren. Das ist im Bereich der Luftfahrt möglich, weil dort alle wichtigen Ereignisse (Unfälle) tiefgehendst untersucht werden, um an die Ursachen zu gelangen. Aber auch zuvor wird die Qualität der Arbeit durch eine Endkontrolle geprüft. Mangelhafte Qualität zeigt sich u.a. durch Unfälle. Und die werden wirklich penibel untersucht, dokumentiert und ggf. kommuniziert. Leider haben Außenstehende kaum Chancen, eine entsprechende Studie durchzuführen. Eigenem Personal wird man das Leben auch nicht leicht machen. Denn es geht buchstäblich ans Eingemachte. Wie kräftig wird z.B. die Firma Boeing einen Doktoranden unterstützen, der den flügellahmen Flieger B 737 Max untersuchen wollte, um zu prüfen, ob die schlechten Beleuchtungsverhältnisse bei den Programmierern die Ursache von Abstürzen waren? (Anm.: Die Ursache bei der schlechten Beleuchtung der Flugzeugmontage zu suchen, lohnt sich nicht. Sie ist schlecht und verursacht tatsächlich Fehler.)

-

Diese Abbildung ist die kurioseste von allen. Man kann sie so interpretieren, dass bis 200 lx die Abnahme der Unfälle 50% beträgt. Und zwischen 200 lx und und 550 lx eine weitere Abnahme um 25% erfolgt. Woher die große Bandbreite kommt, bleibt ein Geheimnis. Dieser Angelegenheit ist eine andere BG nachgegangen. Der vermeintliche oder wahre Zusammenhang von Arbeitsunfällen und Beleuchtungsqualität wurde auch von anderen untersucht. Mit nicht gerade überzeugenden Ergebnissen. So hatte z.B. ein Stahlwerk vermeldet, man hätte Unfälle durch eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke erheblich reduziert. Der Rückgang der Unfälle stimmte. Man hatte aber die Beleuchtungsstärke nicht verdoppelt, sondern nur die Gleichmäßigkeit erhöht. Es hatte viele dunkle Löcher in der Halle gegeben. Daher war die Mittelwertbildung Unsinn. 1000 lx hier und 0 lx dort ergeben rechnerisch 500 lx im Mittel. Was nützt es mir, dass es 5 m weiter mehr Licht gibt, wenn ich im Dunkeln sitze und arbeite? Man hatte daher zusätzliche Leuchten installiert. Das ergab rechnerisch eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke. In Wahrheit hatte die Beleuchtung vorher Mängel aufgewiesen. Bei einer Unfallaufnahme an den hellen Stellen dürfte man keine Änderung erwarten, weil sich dort nichts geändert hatte. An den dunklen Stellen hatte es zuvor tatsächlich Gefahrenstellen gegeben. Dass deren Beseitigung einer rechnerischen Verdoppelung der Beleuchtungsstärke geführt hat, ist eher nebensächlich. Wenn in einer großen Halle bestimmte Stellen heller beleuchtet sind als andere, kann das Licht der helleren Stellen die Sicherheit an den dunkleren sogar mindern. So z.B. wenn ein Gabelstapler vom Hellen ins Dunkle fährt.

Der mit diesem Bild behauptete Nachweis des Rückgangs von Unfällen harrt heute noch seiner Erbringung. Eine BG sollte im Jahre 2019, bevor sie solchen Unsinn aus den 1950ern verbreitet, die vorhandenen Untersuchungen zu Gemüte ziehen.

Diese Abbildung ist die berühmteste von allen. Sie stammt vermutlich aus dem selben Hause und hat es sogar in die Psychologiebücher geschafft. Sie wird angeführt, um zu beweisen, dass eine höhere Beleuchtungsstärke bis 1.000 lx die Leistung enorm steigert und gleichzeitig die Ermüdung senkt. Ab 1.000 lx steigt die Ermüdung aber wieder. Was war das für eine Arbeit und wie hat man vor 70 Jahren die Ermüdung auf Bruchteile von Prozenten gemessen, obwohl die auch heute nicht definiert ist? Hier muss man nicht mutmaßen. Als Leistung wurde das Perlenaufziehen herangezogen. Da braucht man wirklich Fingerspitzengefühl, um den Faden durch das Loch zu ziehen. Und was war mit der Ermüdung? Das war die Zahl der Fehler. Wer ermüdet macht doch mehr Fehler, oder? Ergo: Wenn weniger Fehler gemacht werden, ist man weniger ermüdet. Und das ist der Fall, wenn man Perlen bei 1000 lx aufzieht statt bei 30 lx.

Interessant ist noch die Zunahme der Ermüdung oberhalb von 1.000 lx. Das soll dadurch entstanden sein, dass der Versuch mit Glühlampen durchgeführt wurde. Bei 1.000 oder 2.000 lx schwitzt man halt. Wenn man sich die Kurve genauer anschaut, findet man zunächst einen eindeutigen Hinweis auf Täuschung. Die fängt nämlich bei 100% Leistung an. Und diese nimmt zwischen 200 lx und 1.000 lx etwa 1,2% zu. Und das beim Perlenaufziehen. Leider liegt es nicht an der Ermüdung sondern an der besseren Sehleistung. Diese Täuschung ist ein beliebter Trick und wird z.B. in der Wirtschaftspresse nachweislich seit 1776 angewendet.

Wer sich mit dem Thema tiefergehend befassen möchte, kann sich an einem Vortragsmanuskript orientieren. Dort wird erklärt, warum auch scheinbar so offensichtliche Dinge wie mehr Licht = mehr Leistung oder weniger Ermüdung nicht stimmen können. (Anm.: Der Vortrag wurde 2008 gehalten. Ich habe die Folien 2021 noch einmal geprüft.)

Corona und kein Ende - Hilft Vitamin D? Wenn ja, wem?

Heute werden die Weichen in die Zukunft gestellt. Das "Corona-Kabinett" mit der Bundeskanzlerin als Hauptdarsteller:in und 16 Laienschauspielern, Pardon Ministerpräsidentin:nen nebst diverser Virologin:nen werden vermutlich bis Mitternacht diskutieren, wie lange wir noch eingesperrt bleiben. Wie einfach wäre es, wenn man einfach welche Pillen nehmen würde und … Alles wäre vorbei!

Das haben sich wohl Hersteller von Vitaminpillen auf die Fahnen geschrieben, so sinngemäß "Vitamin D gegen Corona!" Oder so. Nun hat sich die DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung), bislang in keiner Personality-Show (amerikanisch Vanity Fair) aufgetreten, eingeschaltet. Gestern stand im Spiegel Online

In Wirklichkeit handelt es sich um eine schon seit einem Monat vorliegende Fachinformation, mit der die DGE die Wirksamkeit von zusätzlichen Mittelchen untersucht hat, die jetzt beworben werden. Wer die damit beauftragt hat, steht nirgendwo. Es war aber bestimmt nicht die Pharmaindustrie, die gerade ihre Pillen öffentlich bewirbt. Die wäre nämlich ganz schön doof. Denn man kann mit Vitamin D-Pillen pro Frau oder Knabe gerade mal 20 € Umsatz machen, im Jahr, während Krebsmedikamente für eine einzelne Therapie im Monat 20.000 € bringen können.

Es handelt sich vielmehr um eine nüchterne Analyse, eine Meta-Studie. Ihr Fazit lässt sich wirklich nicht als Teil einer 100 Sekunden-Sendung oder gar einer Schlagzeile verwenden. Hier ist die:

Bei fehlender endogener Synthese liegt der D-A-CH-Referenzwert für die Zufuhr von Vitamin D bei 20 µg/Tag; damit wird ein adäquater Vitamin-D-Status (25[OH]D ≥ 50 nmol/l im Serum) gewährleistet. Gerade in den Wintermonaten reicht in unseren Breitengraden die UVB-Strahlung für die Vitamin-D-Synthese in der Haut nicht aus, wodurch sich in dieser Zeit die Häufigkeit einer unzureichenden Vitamin-D-Versorgung deutlich erhöht. Eine Supplementation von Vitamin D in Höhe des Referenzwerts kann daher zur Sicherstellung eines adäquaten Vitamin-D-Status erforderlich sein. Unter der Voraussetzung, dass ein kausaler Zusammenhang besteht, hätte ein adäquater Vitamin-D-Status einen präventiven Effekt auf das Risiko einer SARS CoV-2-Infektion bzw. eines schweren COVID-19-Verlaufs. Eine andauernde Überdosierung mit Vitamin-D-Präparaten (> 100 µg/Tag bei Erwachsenen) ist wegen unerwünschter Nebenwirkungen dringend zu vermeiden.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025