Posts in Category: Normen

Was macht das Licht aus mir?

Was erntet man in einem Unternehmen, wenn man diese Frage an die Mitarbeiter stellt? Lassen wir die üblen Antworten aus und gucken uns die üblichen an. Begeisterte Gesichter wird man eher selten sehen. Manche werden eher sagen "Mach das Licht aus, bevor Du gehst!" Wie kommt das eigentlich?

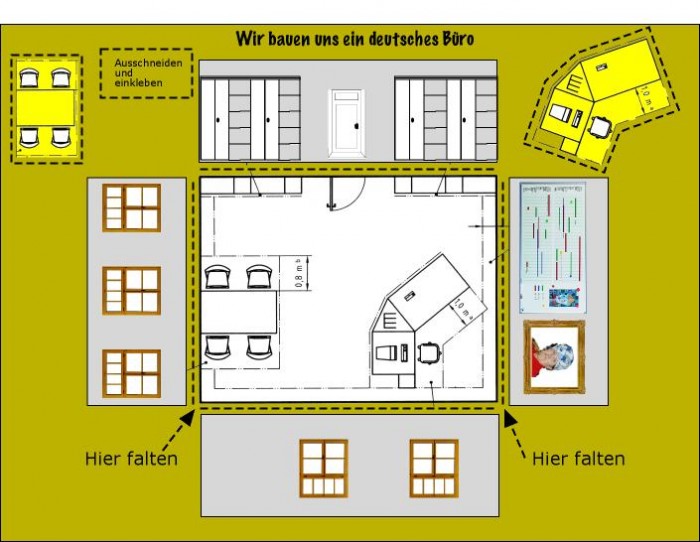

Ich fange mal mit dem an, was nicht mit dem Licht zusammen hängt. Die Sache kann man am besten verstehen, wenn man sich anschaut, was sich Leute (in diesem Fall waren es die Personen, die eine Beleuchtungsnorm geschrieben haben) unter einem Büroraum so vorstellen. Spaßeshalber habe ich die Darstellung etwas übertrieben. Nicht übertrieben sind aber die Flächen, die sind im Original so eingezeichnet.

Wenn man diesen Raum einem guten Lichtplaner gibt, wird er mit einiger Sicherheit eine Beleuchtung planen, die zufrieden stellt, insbesondere dann, wenn der Raum auch noch über 3 m hoch ist. Warum derselbe Planer bei üblichen Verhältnissen eher eine schlechte Beleuchtung planen wird, kann man leicht verstehen, wenn man ausrechnet, wie viele Menschen in einem üblichen Unternehmen auf dieser Fläche untergebracht werden. Wenn man das obige Bild ausmisst, wird man feststellen, dass der Raum mindestens 45 m2 und maximal 80 m2 groß sein dürfte. Nehmen wir den unteren Wert und schauen wir uns die Flächenansätze großer Unternehmen an, z.B. 7 m2 in einem der größten Konzerne der Republik, so wird die Fläche von etwa 6 Personen geteilt. Kauft das Unternehmen aus Kostengründen Rasterleuchten mit T5-Lampen (sie sollen so effizient sein) geht die Wahrscheinlichkeit, dass einer der sechs im Raum zufrieden sein wird, gegen 0 (in Worten Null). Ist die Bude auch gerade so hoch, wie zulässig (2,40 m) geht sie nicht gegen Null, sondern sie ist Null.

Jetzt nehmen wir weiter an, dass die Leuchten Einbauleuchten sind. Bei denen gucken Lampen mit einer eher unerträglich hohen Leuchtdichte aus einer dunklen Decke raus. Kein vernünftiger Architekt käme auf die Idee, so etwas freiwillig einzuplanen. Ich denke mal, dass die meisten Räume in Deutschland weder einen Architekten noch einen Lichtplaner je sehen werden, wenn eine neue Beleuchtung geplant wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Hand anlegen, ist etwa Null. Dass einer von den beiden dabei ist, dürfte bei 5% der Fälle eintreten.

Und bei diesen 5% der Fälle wird eher selten vorkommen, dass man dem Planer keine Handfesseln namens Kosten anlegt. Was denn sonst? Unternehmen müssen wirtschaftlich handeln. Bei manchen (Versicherungsunternehmen) passt sogar eine Aufsicht auf, damit sie keine Luxusbauten erstellen. Soweit so gut …

Als Nächstes kommt etwas, was mit Licht überhaupt nichts zu tun hat, Akustik. Da Menschen gerne sprechen, und auch noch bei der Arbeit sprechen müssen, müssen sie möglichst gut akustisch isoliert werden. Das macht man z.B. mit Paneelen, die meistens grau sind. Zwar kann man einen Nutzen der Einrichtung bestenfalls mit einer Goldwaage, sprich feine akustische Messgeräte, erfassen. Aber die Akrobatik in Sachen Akustik macht jede Mühe des Lichtplaners leicht zunichte.

Wie man sieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Büroraum zufrieden stellend beleuchtet sein wird, recht gering. Dabei habe ich noch gar nicht davon gesprochen, dass die zulässige Blendung (UGR = 19) bedeutet, dass bereits theoretisch nur 48 % der Bewohner des Raum zufrieden sein werden. Niemand in der Praxis scheint gehört zu haben, dass es auch Leuchten mit UGR = 0 gibt. Bedeutet so viel wie "blendet nie". Zu den Leuchten sagt man offiziell "UGR-Verfahren nicht anwendbar". Warum eigentlich? Weil das Ergebnis 0 ist? Ist jemand auf die Idee gekommen, dass bereits diese Aussage gesetzwidrig ist? Und zwar deswegen:

"Um Fehler, Ermüdung und Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig, Blendung zu begrenzen." (DIN EN 12464-1) Und das Arbeitsschutzgesetz sagt dazu:

"Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; …" Klartext: Wenn eine Gefährdung vermieden werden kann, muss sie vermieden werden. Warum also Menschen bei der Arbeit mehr belasten als mit vernünftigen Mitteln möglich? Zulässig ist ein solches Vorgehen z.B. dann, wenn der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist oder durch die Lösung eines Problems ein anderes verschlimmert wird. Nichts davon ist aber wahr. Warum handelt eine ganze Branche gesetzwidrig?

Da steht sie nun ...

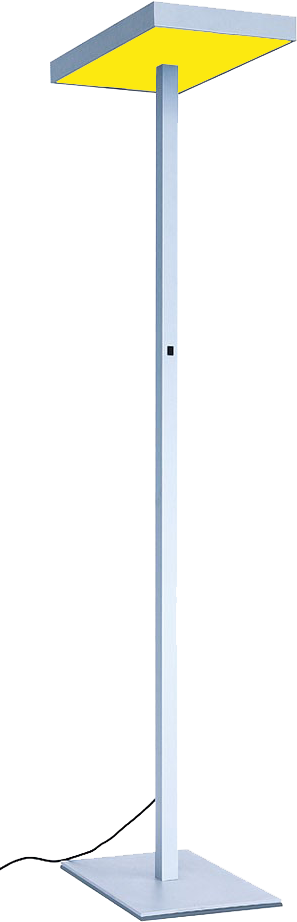

Eigentlich ist sie ein Unding, die Stehleuchte. Sie soll überall stehen und leuchten. Sie kann das leider nicht immer, weil sie eine Leitung braucht, und die ist eine Stolperfalle. Leuchten gehören daher an die Decke. Dort gibt es genügend Platz für Leitungen... Dachte man so etwa 1960. Warum nicht gleich die ganze Technik in die Decke verbannen? Sieht schrecklich aus, der ganze Klumpatsch! Also (nicht Schwamm drüber) einen schönen Abschluss drunter ziehen. Fertig ist die integrierte Decke.

Ähhh, nicht ganz. Denn die Leuchte guckt da noch raus und stört die Walze. Das ist der Luftstrom, mit dem man immer Frischluft in die Bude bringt - natürlich sofern vorhanden, ansonsten wälzt sich der Mief durch den Raum. Also, auch die Leuchte in die Decke einbauen. Sieht toll aus. Und stört die Walze nicht. Dummerweise musste man die Walze anderweitig stören, weil es in den Räumen zog wie Hechtsuppe. Das aber ist eine andere Geschichte. Die Geschichte mit Licht hingegen ist eine traurige: Eine Einbauleuchte ergibt automatisch eine dunkle Decke und widersprach bereits bei ihrer Erfindung der lichttechnischen Weisheit. Die Leuchte blendet mehr als sie müsste. Und verpasst dem Raum einen Höhlenlook. Sei´s drum. Es gibt immer Leute, die Innovation lieben, selbst wenn die für die Erleuchtung gedachte Technik eher Dunkelheit bringt. Den absoluten Gipfel hat ein Architekt erklommen, indem er die Leuchten in einen schwarzen Hintergrund eingebaut hat. Das war 2013 in einem der nobelsten Neubauten von Deutschland. Der schwarze Hintergrund diente der Milderung der akustischen Probleme, die eine der noch wichtigeren Innovationen mit sich gebracht hatte, die Bauteilaktivierung... Da spart man sich die Heizkörper und die Kühlauslässe u.ä. und heizt und kühlt die Bauteile aus Beton. Und Beton ist schallhart. Und Beton mit schwarzer Garnierung schluckt das Licht der Stehleuchte. (… was den Architekten nicht davon abgehalten hat, solche aufzustellen.)

Ehe sich die tolle Entwicklung ihren Weg in die Praxis finden konnte, kam eine neue Entwicklung in die Büros - der Computer. So etwa mit fingerdicken (ich meine Finger von Kleinkindern) Koaxialkabeln. Und diese von der Decke herunterbaumeln lassen, machte nicht viel Sinn. Fanden die Büromenschen. Techniker sind da weniger feinsinnig, in ihren Laboren baumelt dauernd etwas von der Decke. Ich sitze gerade in dem ersten deutschen Bürohaus mit einem Doppelboden. Das war die Lösung. Sie war zwar nicht neu, weil man Doppelböden in Rechenzentren immer verbaute. Aber für übliche Büros war die Sache schon revolutionär. Die Decke konnte sich so ihrer ursprünglichen Aufgabe widmen, und spielt seitdem den Träger der Beleuchtung. Da die Leuchten ihrer Zeit nicht so ideal waren wie die von heute, musste man noch eine Kassettendecke drunter ziehen. Und das ist saudumm, denn wir wollen Stehleuchten hier aufstellen, deren Licht die Decke gerne aufnimmt, aber leider ungern wieder hergibt. Schade, weil die Leuchte in diesem Haus wirklich überall stehen darf. Der Anschluss befindet sich immer direkt darunter. So kann die Leuchte stehen und leuchten wo sie will, aber das Herunterholen des Lichts von der Decke gestaltet sich schwierig.

Vor ganz, ganz langer Zeit hatte ein schwedischer Architekt (Anders) das Problem mit der Leuchte anders gelöst. Er baute ein Schienensystem an die Decke, und man konnte die Leuchte umhängen, wie man wollte. Sehr flexibel! Leider sind Menschen nicht so flexibel und haben den Sinn der Sache nicht begriffen. So gibt es seit mindestens vier Jahrzehnten Deckensysteme, in die man beliebig Leuchten hängen und wieder umhängen kann. Wenn man eine solche Decke sieht und fragt, wann man zuletzt Leuchten umgehängt hat, wird man angeschaut, als käme man vom Mond oder Mars.

Seit etwa 1980 gibt es wirklich brauchbare Stehleuchten für professionelle Büros. Und bereits 1981 habe ich einen Kongress geleitet, der zu dem Thema in Wien stattfand. Warum eine wirklich brauchbare Innovation so viele Jahrzehnte braucht, um sich nur teilweise durchzusetzen? Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man dem Licht nicht die Bedeutung gönnt, die es verdient. Bei den Fernsehanstalten, denen ich die Idee etwa 1990 vortrug, gab es weniger Jahre danach nur noch neue Büros, die ohne Licht geplant wurden und nach Bedarf mit Stehleuchten bestückt. Die haben Ahnung von Licht. Andere Unternehmen trieben es gar systematisch aus wirtschaftlichen Gründen und sparten ca. 20% an Beleuchtungskosten. Aber selbst die Macht des Geldes vermochte nicht, die Macht der Gewohnheit zu brechen.

Wie viele Lichttechniker braucht man, um eine Lampe einzuschrauben?

Die Titelfrage dieses Beitrags "Wie rum dreht sich das Universum?" ergab sich aus der Frage "Wie viele Lichttechniker braucht man, um eine Lampe einzuschrauben?" Und auf die brachte mich ein bekannter Lichttechniker, der jüngst eine Norm entwerfen wollte. Wie soll man künftig Arbeitsstätten einrichten? Das ist seine wichtigste Antwort: "Die grundlegenden Anforderungen an die Beleuchtung bilden die Basis für die Anordnung der Arbeitsplätze im Raum." Super, was? Wenn man eine Arbeitsstätte einrichtet, guckt man zuerst in die Liste der Anforderungen an die Beleuchtung. Danach kommen so unwichtige Dinge wie Arbeit, Tätigkeit, Arbeitsmittel, Maschinen, Kollegen, Kommunikation, Arbeitsablauf u.ä.

Dem, der das geschrieben hat, hat die Vergangenheit der Lichttechnik die Feder geführt. Schon immer wollte sie vorgegeben haben, wie die Arbeitsmittel auszusehen haben (immer matt, egal ob es Sinn macht oder nicht), wie die Tische aufgestellt werden (brav zwischen den Leuchtenreihen), wie die Reflexionsgrade im Raum aussehen (mittel bis grau) … Ihre Normen waren anno 1935 Grundnormen, d.h. man brauchte die mit keinem anderen Bereich abzustimmen. Nicht einmal mit dem Bauwesen und der Architektur! Und das war auch anno 1985 so.

Und jetzt zur Auflösung der Fragen in der richtigen Reihenfolge: Wie viele Lichttechniker braucht man, um eine Lampe … Antwort: Exakt einen. Er hält die Lampe fest und wartet, bis sich das Universum etwa drei Mal um ihn herum dreht.

Und wie rum dreht sich das Universum? Das hängt davon ab, ob der Lichttechniker die Lampe ein- oder ausdrehen will.

Wer dies für übertrieben hält, möge sich die Palette an Normen kaufen, die seit 1935 (DIN 5035) veröffentlicht wurden, und sorgfältig lesen. Um Kritiken vorzubeugen: Ganz so unrealistisch waren die nicht. Aber fast …

Hier weitere Anmerkungen zum Drehen einer Lampe. Es gibt noch andere Disziplinen, in denen es lustig zugeht:

Wie viele Microsoft Programmierer braucht man, um eine Lampe zu ersetzen?

Keinen. Bill Gates wird Dunkelheit zum neuen Industriestandard® erklären.

Wie viele Microsoft Vizepräsidenten braucht man, um eine Lampe zu ersetzen?

Acht. Einer schraubt die Lampe raus und die neue rein, sieben sehen zu, dass Microsoft für jede ersetzte Lampe auf der Welt 2$ einzieht.

Unter Big Cheese

Heute erreichte mich ein Anruf einer Frau, die wissen wollte, was denn das Lux sei. Bei ihr im Büro würden so viele davon reden. Sie wollte wissen, ob sie das wissen muss.

Der Anruf erinnerte mich an eine Geschichte, die beinahe historisch zu bezeichnen wäre. Lang, lang ist es her, da trafen sich die Großen unserer Branche zu ihrem großen Treffen, das sie aller drei Jahre irgendwo auf der Welt abhalten. Diesmal sollte es in Washington sein, der Hauptstadt der USA. Das Event, das man früher natürlich nicht so nannte, war der Kongress der CIE, nicht Council on Islamic Education, sondern Commission Internationale de l'Éclairage, frz. für: Internationale Beleuchtungskommission. Zum CIE Kongress treffen sich immer die Big Cheese der Big Cheese der Welt. Man darf das Wort nicht wörtlich übersetzen, denn da wird Großer Käse daraus. Big Cheese bedeutet soviel wie die Größten. Bei der deutschen Politik wären das die Bundeskanzlerin, ein Bisschen Gauck, der Vizekanzler und so heiter. Beim Fußball uns Uwe, der Kaiser und die sonstigen Ballkönige.

Bei diesem Treffen der Allergrößten hatte sich ein Prof. aus einem nicht so bedeutenden Land erdreistet, einen Vortrag einzureichen. Na, ja! Dürfen tun sie ja, wenn ihr Land Beiträge zahlt. Dieser hatte aber arg übertrieben und wollte einen Vortrag über lichttechnische Grundgrößen halten. Oh je, das ist so, als wenn Timbuktu zur nächsten Olympiade eine Mannschaft zum Sackhüpfen anmeldet. Großes Gelächter!

Bei der Lichttechnik ist es so, dass zum Treffen von Big Cheese auch kleine Würstchen kommen dürfen. Sie können den Großkopheten auch was an den Kopf werfen, so sie können. Sie dürfen beim Bierabend zuweilen auch die Grundlagen in Zweifel ziehen, was z.B. bei Elektrotechnik einem Sakrileg gleichkäme, wenn man Volt und Ampere in Zweifel zöge! Machen die Größen Sinn? Weiß ich nicht, weil alle damit irgendwie zufrieden zu sein scheinen. Warum zum Teufel muss ein unbedeutender Mensch aus einem unbedeutenden Land unser Volt bzw. Ampere alias Lux und Lumen in Zweifel ziehen, so dass er einen Vortrag darüber halten möchte, wenn sich die Größten der Größten ein Stelldichein geben, um über den Wolken zu schweben? (Bitte nicht so böse sein und Cool Runnings anführen. Das ist eine andere Geschichte, die man sich besser am Fernseher anguckt.)

Etwa 25 Jahre später war ich mit meinem Normenausschuss, der die visuelle Welt normen wollte, in seinem Labor. Den meisten blieb die Spucke weg angesichts dessen, was die Assistenten und Studenten des unbedeutenden Profs. aus dem unbedeutenden Land uns vorführten. Sie suchten nach einer Größe, die die Farbempfindung und deren Änderung durch kleine bunte Flächen in einer Umgebung kennzeichnen könnte. Mit unseren Größen und Messgeräten konnte man die nicht erfassen. Sehen taten wir sie aber.

Jetzt weiß ich, warum der unbedeutende Prof. aus dem unbedeutenden Land einen Vortrag über lichttechnische Grundgrößen halten wollte. Diese sagten ihm nämlich nichts. Den meisten Menschen in bedeutenden Ländern auch nichts.

Seit diesem Ereignis in Washington ist fast ein halbes Jahrhundert vergangen. Mal sehen, wann der nächste Ahnungslose einen Vortrag zu lichttechnischen Grundgrößen anmeldet. Bis dahin, habe ich der Anruferin gesagt, soll sie sich Lux wie eine magische Größe vorstellen, die nur dem Magier etwas sagt. Anderen ist sie schnuppe! Ein Berliner würde sagen Mumpe. Er darf aber nicht!

Manchmal ist es besser, das Ziel zu verfehlen

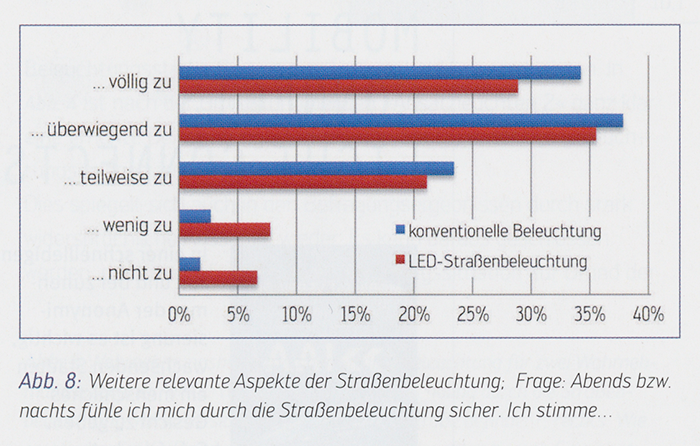

Im letzten Heft von Licht (7/8 2015) findet sich ein Artikel über die Änderung der Straßenbeleuchtung in Nürnberg mit Hilfe von LED-Leuchten (Autoren Alena Taranka und Alexander Hoffmann). Obwohl der Artikel an sich bemerkenswert ist, daher auch lesenswert, will ich nur einen Aspekt heraus greifen. Den zeigt das Bild unten

Das Bild besagt, dass das Sicherheitsgefühl der Passanten durch die LED-Beleuchtung schwindet. Was auch immer die Ursache sein kann, die Interpretation der Autoren ist interessant: "Dies ist möglicherweise auf den Rückgang des Streulichts und somit auf die fehlende Ausleuchtung der Umgebung zurückzuführen. …" Das heißt, je besser ich mit Licht ziele und genau das beleuchte, was ich beleuchten will, desto stärker verfehle ich das Ziel, wofür ich beleuchte. Die Straßenbeleuchtung ist nämlich mitnichten dafür da, dass man besser bzw. gut sieht. Sie ist eher dafür da, dass man sich nachts auf einsamen Straßen sicher fühlt. Denn zum Herumlaufen benötigt man häufig kein Licht, wie man sich vergewissern kann, wenn man nachts auf Feldern oder im Wald läuft. Natürlich ist es vorteilhaft, dass man auch mehr und besser sieht. So gesehen hilft das Streulicht den Mangel an Zielgenauigkeit bei der Auswahl der Aufgabe für die Beleuchtung verdecken.

So etwas erlebte man mit den sog. "BAP-Leuchten", die im Prinzip nichts anderes waren als (nicht-perfekte) Scheinwerfer mit Leuchtstofflampen. Anders als frühere Leuchten, z.B. solche mit Trübglaswannen, konzentrierten sie ihr Licht auf die Arbeitsebene. Dies ist bei jedem Scheinwerfer im Prinzip das gleiche: Nur das beleuchten, was man anvisiert. Ansonsten kein Licht. Streulicht ist verlorenes Licht.

Die Vorstellung, das man die Arbeitsebene beleuchten solle und sonst nichts, wurde perfektioniert mit der ersten Ausgabe von DIN EN 12464-1, bei der der "Bereich der Sehaufgabe" im Fokus steht. Also nicht mehr die Arbeitsebene im gesamten Raum, sondern nur noch der Bereich der Sehaufgabe. Das Licht, das drumherum fällt, das Licht auf der Umgebung des Bereichs der Sehaufgabe, darf nur deswegen nicht fehlen, weil die Beleuchtung der Sehaufgabe allein nach lichttechnischem Wissen problematisch ist. Was weiter im Raum passiert, wollte EN 12464-1 aber nicht regeln.

Dummerweise findet sich an sehr vielen Arbeitsplätzen kaum mehr etwas in der Arbeitsebene, was man sich genauer ansehen muss. Die Musik spielt sich auf dem (den) Bildschirm(en) ab. Was erntet man, wenn man die Beleuchtung auf genau das reduziert, was man zum Sehen in der Arbeitsebene braucht? Nach meiner Erfahrung kranke Menschen. So etwas hat man nämlich etwa seit der Erfindung von CAD und Bildretusche am Bildschirm, Licht exakt auf dem Sehobjekt, ansonsten nichts. In beiden Fällen stört das viele Licht und wurde entweder gar nicht installiert oder von den Mitarbeitern einfach abgeschaltet. Als der Betriebsrat eines großen Verlags das Befinden der Grafiker in den Betrieben untersucht hatte, traute er sich nicht das Ergebnis der Geschäftsleitung mitzuteilen. Alle Grafiker fühlten sich mehr oder weniger krank, so die Studie.

Manchmal, so scheint es, ist es besser, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Insbesondere, wenn das Ziel falsch gewählt ist. In Arbeitsräumen muss nicht die Arbeitsebene beleuchtet werden, sondern der Raum, um ihn hell erscheinen zu lassen. Dann fällt genug Licht auf die Arbeitsebene - jedenfalls genug oder mehr als genug für viele Berufe. Und in der Straßenbeleuchtung kommt es in erster Linie auf das Gefühl der Sicherheit an. Ansonsten müssten in Deutschland nicht 9 Millionen Laternen am Straßenrand stehen und geduldig auf Passanten warten.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025