Posts in Category: Gesundheit

Das Buch Genesis 2.0 – Schöpfung der elektrischen Sonne wurde mit folgenden Beiträgen weiter kommentiert, die darlegen, wie man das Entstehen von neuem Wissen auf dem Gebiet Licht und überhaupt in der Wissenschaft auch mit wissenschaftlichen Methoden verhindert:

24.10.2025

-

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - zum Ersten

In diesem Beitrag stelle ich eine Methode vor, die in allen Wissenschaften bewusst oder unbewusst angewendet wird und zu fehlerhaften Erkenntnissen führt. Die Methode wird, leicht scherzhaft, P-Hacking genannt. P steht für Wahrscheinlichkeit, Hacking für das Bestreben, in einer Studie eine Hürde für die statistische Signifikanz zu nehmen. Deswegen heißt die Methode auch Signifikanzwahn. Der P-Hacker führt z.B. eine Reihe von Versuchen durch und sucht sich daraus die passenden Ergebnisse aus. So kann man z.B. nachweisen, dass zwischen dem Käseverzehr beim Frühstück und Strangulieren durch Bettlaken in der Nacht zuvor eine signifikante Beziehung existiert. Signifikant, aber sonst???

Die Lichttechniker haben allerdings einen internationalen Standard zu einer ernsthaften Sache, nicht-visuelle Wirkungen des Lichts, entwickelt, der viele Studien benutzt, um Erkenntnisse zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen abzuleiten, die kaum etwas mit Arbeitsplätzen zu tun hatten. Sogar Studien aus der Psychiatrie werden darin angeführt. (hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - zum Zwoten: HARKing

HARKing ist ein Vorgehen, das in der gesamten Wissenschaft weit verbreitet ist. Das Wort steht für Hypothesising After the Results are Known. Statt mit einer Hypothese anzufangen, die man mit einer Studie belegt, guckt man beim HARKing die Daten an, aus denen man eine Hypothese ableiten kann, die dann mit 100% Wahrscheinlichkeit durch die Daten belegt ist.

Als Beispiel wird eine Hamburger Studie erklärt, die dazu dienen sollte, eine Investitionsentscheidung zur Beleuchtung von 1000 Schulräumen zu “untermauern”. Nach dieser Studie kann man mit Lichtzugaben die Stimmung und die Leistungsfähigkeiten von Schülern in Minuten umschalten. Das Ganze hat sich sogar in wissenschaftliche Publikationen geschafft. “Blau macht schlau” wurde in der Presse gefeiert. (hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - zum Dritten: SHARKing

SHARKing ist die Kunst der Meister des Harking. Das ist das Entfernen einer Hypothese, nachdem man weiß, dass kein positives Ergebnis (also nach p-hacking) herausgekommen ist. Die Hypothese verschwindet ganz leise. Und niemand merkt es, weil niemand ihr nachweint.

Als Beispiel aus der Lichttechnik wird ein Projekt beschrieben, das von den größten Akteuren der Branche beantragt und von dem Minister für Forschung und Technologie bewilligt wurde. Das Projekt sollte einem Dilemma abhelfen, das nicht durch Beleuchtung verursacht wurde, sondern durch das Arbeitsleben: Nachtarbeit. Diese wurde durch die WHO im Jahr 2007 als „wahrscheinlich karzinogen“ einstuft. Eine Begründung dafür beruht auf der Wirkung des nächtlichen Lichtes auf die Entwicklung des Melatonin im Blut, die durch die Beleuchtung gehemmt wird. Man wollte eine Beleuchtung entwickeln, die zwar das Sehen ermöglicht, aber den Hormonspiegel im Blut nicht beeinflusst. Es hat nicht sollen sein.

Dem Thema ist ein ganzes Kapitel im Buch gewidmet, weil das Ziel des Projekts immer noch aktuell ist. (hier PLACAR - Die letzte Plasmalampe oder da Licht und Krebs – Ein Projekt verschwindet, das Problem bleibt) Die Chronobiologie hat sich elegant aus der Affäre gezogen, indem sie künstliches Licht abends und in der Nacht drastisch beschränkt haben will. Dem können aber weder die Lichttechniker entsprechen noch die arbeitende Bevölkerung. (hier)(hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - Ignorieren – die Patentlösung zum Ersten

Die wirksamste Methode, die Wissenschaft zu behindern, besteht im Ignorieren. Man nimmt Erkenntnisse einfach nicht zur Kenntnis. Gemeint sind nicht die Fälle, wo geprüft und zu leicht befunden wird, sondern das bewusste Ignorieren. Dieses wird in zwei Arten praktiziert: passiv durch Nichtwahrnehmen und aktiv durch sinnlose Gegenstudien.

Für beides gibt es außerhalb der Lichttechnik sehr aussagefähige Beispiele, die durch Ignorieren der Erkenntnisse aus der Lichttechnik entstanden sind. Jemand, dessen Institution diesbezügliche Attacken seit fast einem Jahrhundert erleiden musste, Linda Rosenstock, die Präsidentin der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde NIOSH, hat die Methoden wunderbar dokumentiert.

In diesem Beitrag (wie in den folgenden auch) werden Versuche angeführt, allgemein gültige Regeln zum Verhältnis von Leuchtdichten im Gesichtsfeld zu ignorieren, die im Arbeitsschutz auf IT-Produkte angewendet wurden und werden. (hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - Ignorieren – Hired Guns

Im Jargon des Wilden Westens war der hired gun ein Revolverheld, den man mieten konnte. Die in diesem Beitrag abgeführten Herrn haben sich nur vor den Karren nicht honoriger Interessen spannen lassen. Bei einem habe ich sogar den Lohn erfahren: 250.000 $. Bei anderen müsste man spekulieren.

Die beiden ausgesuchten Fälle weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf. Die Auftraggeber kamen aus der Computerindustrie. Die hired guns waren Professoren der Lichttechnik. Es ging um eine Regel, die beide in ihren Publikationen mehrfach hochgehalten hatten. Deswegen konnten sie nicht versuchen, sie zu falsifizieren. Ergo wählten sie den scheinbar sicheren Weg, die Regel für irrelevant zu erklären. Wohl gemerkt, die Regeln waren Grundlage für eine Schutzregel im Arbeitsschutz. Und sie sind noch im Jahre 2024 in die neue ASR A6 Bildschirmarbeit gekommen.

Dennoch hat die IT-Industrie versucht, sie für irrelevant zu erklären. Mit Hilfe lichttechnischen Wissens, das die hired guns ansonsten ihren Studenten lehren. Wenn es nur dabei geblieben wäre. Ich kann noch ein Beispiel dafür bieten, dass man durch Ignorieren einer Erkenntnis auch die Sicherheit der Allgemeinheit gefährden kann. (hier).

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - Ignorieren – Der Architekt

Dieser Beitrag zeigt auf, wie tief das Ignorieren lichttechnischen Wissens durch den Architekten sitzt und welche Folgen das für die Menschen hat. Ob Büromenschen an recht dunklen Herbsttagen durch das Licht des Tages geblendet werden oder Bundestagsabgeordnete bei 40° in ihren Büros werkeln, steckt Ignorieren frei verfügbaren Wissens aus der Lichttechnik dahinter.

Es wird gezeigt, dass dies in anderen Ländern anders läuft, wo Lichtplanung und Architektur in beserer Harmonie betrieben werden. (hier).

Lichtverschmutzung den Giftzahn gezogen

18.08.2025

-

Die International Dark-Sky Association IDA hat in 2021 folgende Empfehlungen zur Anwendung von Richtlinien bei der Außenbeleuchtung erlassen, die auf fünf Prinzipien aufbauen. Hier sind die fünf Prinzipien im Detail:

-

Zweckmäßig:Beleuchtung sollte nur dort eingesetzt werden, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Es ist wichtig, den Zweck der Beleuchtung zu hinterfragen und unnötige Beleuchtung zu vermeiden.Zielgerichtet:Licht sollte nur auf den Bereich gerichtet sein, der beleuchtet werden muss. Vermeidung von Streulicht und Blendung ist entscheidend, um Lichtverschmutzung zu reduzieren.Geringe Lichtstärke:Die Beleuchtung sollte nicht heller sein als nötig. Niedrigere Lichtstärken reduzieren den Energieverbrauch und minimieren die Auswirkungen auf die Umwelt.Gesteuert:Beleuchtung sollte nur dann eingeschaltet sein, wenn sie benötigt wird. Der Einsatz von Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren kann dazu beitragen, die Beleuchtungsdauer zu reduzieren.Farbe:Die Verwendung von warmen Lichtfarben (weniger Blauanteil) ist empfehlenswert, da blaues Licht stärker zur Streuung in der Atmosphäre beiträgt und die Sichtbarkeit des Nachthimmels beeinträchtigt.

-

1

Eine nachhaltige Außenbeleuchtung muss alle fünf Prinzipien bei der Planung und Installation berücksichtigen. Nur durch die Beachtung aller fünf Prinzipien kann die Lichtverschmutzung auf ein sinnvolles Maß reduziert werden.

2

Wo vorhandene Leuchten ersetzt werden, ist dabei so vorzugehen, dass die Lichtverschmutzung reduziert oder zumindest nicht verstärkt wird.

3

Bei der Planung von Neuinstallationen oder Umrüstungen von Beleuchtungsanlagen sind diese einem Bewertungsverfahren zu unterziehen, um zu überprüfen, ob Art und Ausmaß der Beleuchtung notwendig und nachhaltig sind.

4

Horizontal und oberhalb der Horizontalen ausgestrahltes Licht kann erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Um eine weitere Aufhellung des Nachthimmels, Blendung, Streulicht und Überbeleuchtung zu vermeiden bzw. zu reduzieren, sind die Lichtemissionen bei der Innen- und Außenbeleuchtung daher so gering wie möglich zu halten und an Untergrenzen auszurichten.

5

Um Überbeleuchtungen zu vermeiden, sollten die tatsächlichen Beleuchtungsstärken der jeweiligen Beleuchtungsaufgabe und Umgebung angepasst sein und sich möglichst im unteren Bereich der von anerkannten Fachverbänden (wie IES und CIE) empfohlenen Richtwerte bewegen. Die IDA wird mit den Berufsverbänden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die empfohlenen Beleuchtungsrichtwerte wissenschaftlich fundiert sind.

6

Neue Installationen sollten über automatische Steuerungen verfügen, um die Beleuchtungsstärke bedarfsentsprechend zu verringern oder die Beleuchtung je nach Tages- und Nachtzeit oder Nutzungsfrequenz ganz abzuschalten. Obwohl solche Steuerungen in der Lage sind, die Lichtverschmutzung erheblich zu reduzieren und Energie einzusparen, werden sie derzeit in der Außenbeleuchtung noch zu wenig genutzt. Auch die Richtlinien zur Energieeinsparung verlangen zunehmend nach automatischen Steuerungen.

7

Der Spektralgehalt, bzw. die Farbe, des Lichts sollte dem jeweiligen Beleuchtungszweck angepasst sein. Wegen der unverhältnismäßigen Auswirkung von kurzwelligem Licht oder Licht mit hohen Blauanteilen auf die nächtliche Umgebung ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, die Gesamtemissionen in diesem Wellenlängenbereich zu reduzieren (für die Zwecke dieser Beschlussfassung definiert als ein Bereich zwischen 380 nm und 520 nm). Die Umsetzung ist durch ein entsprechendes Bewertungsverfahren zu gewährleisten.

a)

Die IDA empfiehlt, bei der Mehrzahl der Beleuchtungsanlagen Lampen mit einer Farbtemperatur (cct) von 2200 K1 , phosphorkonvertierte (orangefarbene) LEDs bzw. LEDs mit entsprechender Filterung zu verwenden, da diese Farben nachweislich geringere Auswirkungen auf die Umwelt haben.

b)

Wenn eine höhere Farbtemperatur als 2200 K gewählt wird, ist die Gesamtemission von blauen Lichtanteilen in die Umwelt durch niedrige Intensitäten, gezielte Ausrichtung und reduzierte Betriebszeiten so gering wie möglich zu halten.

c)

In der Nähe sensibler Standorte – wie z. B. Naturschutzgebiete, empfindliche Lebensräume von Wildtieren, Naturparks und Sternwarten – empfiehlt die IDA die Verwendung von Beleuchtungsanlagen, deren Licht keine (0%) Blauanteile emittiert und ein schmalbandiges Emissionsspektrum aufweist. d) In besonders sensiblen Naturräumen ist die natürliche Dunkelheit während der Nacht zu bewahren.

Wer sich dafür interessiert, wie der Stand der Wissenschaft - von der Lichtverschmutzung? - heute liegt, kann sich bei der Dark Sky Association informieren. Dort ist der Stand von 2022 dokumentiert (hier). Die Dokumentation erklärt so einiges. Leider kann sie nicht helfen, nachts die Sterne am Berliner Himmel zu sehen. Was auf einer tropischen Insel ohne elektrisches Licht wie ein Haufen Smaragde wirkt, und sich im Wasser spiegelt, besteht über Berlin aus ein paar blassen Punkten.

Licht in der Nacht, auf Englisch Light at Night oder Artificial Light at Night (ALAN), ist von einem lustigen Segen (Lunaparks) zu einer Pest geworden. Wissenschaftler haben mindestens 160 Arten auf Auswirkungen der Lichtexposition untersucht. Sie haben Schäden auf allen Ebenen beobachtet, von einzelnen Pflanzen und Tieren bis hin zu ganzen Beständen. Licht in der Nacht verschiebt das Spektrum des Umgebungslichts weg vom natürlichen Zustand hin zu kürzeren Wellenlängen, auf die viele nachtaktive Arten besonders empfindlich reagieren. Lichtexposition zur falschen Zeit unterbricht verschiedene biologische Aktivitäten bei Pflanzen und Tieren. Diese Aktivitäten hängen von den täglichen und saisonalen Rhythmen der Lichtexposition in der Umwelt ab. Beispiele beinhalten die Nahrungssuche, den Zeitpunkt zu dem bestimmte Tiere erstmals aus ihren Verstecken auftauchen, die Fortpflanzung von Pflanzen und Tieren und Tierwanderungen und -kommunikation. All diese Auswirkungen können das Überleben und die Fortpflanzung von Organismen erschweren – sie können sogar die Entwicklung der Arten beeinflussen.

Licht und Krebs – Ein Projekt verschwindet, das Problem bleibt

16.07.2025

-

Die Behauptung, dass das künstliche Licht Krebs verursache, ist etwa so alt wie die Chronobiologie selbst. Der Augenmediziner Prof. Hollwich, der bereits in den 1940ern gezeigt hatte, dass Licht wesentliche Funktionen der menschlichen Physiologie steuert, stellte diese Behauptung in den 1960ern auf. Er behauptete, das Licht der Leuchtstofflampe hätte ein anderes Spektrum und würde deswegen karzinogen, vulgo krebserregend, wirken. Ihn hatte ich bereits 2014 kommentiert (hier).

Die Lichttechnik reagierte mit diversen Gutachten dagegen, deren Tenor es war, dass das menschliche Auge nur drei Empfänger hätte und deswegen zwischen unterschiedlichen Spektren gar nicht unterscheiden könne. Zudem konnte sich kaum jemand vorstellen, wie sich die Beleuchtung auf menschliche Zellen einwirken könnte. Hollwichs These von einem getrennten Kanal im Auge zum Gehirn – die energetische Bahn – wurde ins Reich der Phantasie verwiesen.

-

Das hat sich im Jahr 2001 geändert, als man einen vierten Lichtempfänger im Auge entdeckt hatte. Eigentlich wusste man seit 1984, dass man mit künstlichem Licht die circadiane Rhythmik des Körpers verstellen konnte. Ab 2001 war ein glaubhafter Wirkungspfad gezeichnet: Licht unterdrückt die Entstehung des Melatonins → ein niedrigerer Pegel an Melatonin bedeutet weniger Schutz gegen Krebserreger → Wahrscheinlichkeit der Krebsentstehung steigt. Diese Vorstellung führte unter anderem dazu, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Nachtschichtarbeit als „wahrscheinlich karzinogen“ einstufte. Sie benannte als wesentlich ursächlichen Teilaspekt die Unterdrückung von Melatonin durch Licht.

Somit war die Behauptung, dass das Leuchtstofflampenlicht Krebs erzeuge, nicht richtig, aber auch nicht falsch. Licht in der Nacht war das Problem. Aber nicht jedes Licht, sondern das Licht, das Melatonin unterdrückt. Falsch war die Behauptung der medizinischen Gutachter, das Auge könne nicht zwischen unterschiedlichen Spektren unterscheiden. Heute gibt es sogar eine international genormte Berechnungsweise der fraglichen Wirkung, die mittlerweile melanopisch heißt, die im Wesentlichen auf dem Spektrum beruht. Diese habe ich mehrfach kommentiert (z.B. hier und dort).

.

Ein internationales Gremium aus Chronobiologen hat dementsprechend postuliert, dass in den Abendstunden nur wenig Licht herrschen darf, und in der Nacht praktisch keines (mehr hier). Diese wunderbare Lösung würde aber nur funktionieren, wenn man nachts bei der Arbeit kein Licht bräuchte. Oder man beleuchtet die Arbeitsstätten mit einem Licht, das die Entstehung von Melatonin nicht stört. Die Computer und die Handys muss man zudem ohne Bildschirm betreiben.

Diese brillante Idee sollte ein Forschungsprojekt umsetzen, an dem namhafte Unternehmen der Lichtindustrie nebst einem Leibnitz Institut für Plasmaforschung beteiligt waren. Der Name war Programm: PLACAR - Plasma LAmpen für CirCAdiane Rhythmen. Das Projekt wurde durch das BMBF gefördert (BMBF FKZ: 13N8968).

Mir gefiel die Idee sehr gut und ich versuchte über Jahre Informationen dazu zu finden. Obwohl ich viele Beteiligte persönlich kenne, blieben die Versuche, Infos zu bekommen, fruchtlos. Die gesamte Geschichte des Projekts und meiner Recherchen habe ich unter „PLACAR – Die letzte Plasmalampe“ zusammen gefasst (hier).

Kurz und bündig gesagt – PLACAR ist nahezu spurlos verschwunden, ebenso wie die Firma, die sie bauen sollte. Diese gibt es nicht mehr. Leider gilt die Aussage nicht für das Problem: Licht zur falschen Zeit steht immer noch im Verdacht, die Krebsentstehung zu begünstigen.

.

Die internationale Vereinigung der lichttechnischen Gesellschaften CIE hatte diesbezüglich im Jahre 2015 mit einem Memorandum die Parole ausgegeben: "Richtiges Licht zum richtigen Zeitpunkt" (hier). Diese hat sie im Jahre 2019 fast gleichlautend wiederholt (hier). Die letzte Ausgabe des Memorandum vom Jahre 2024 klang allerdings sehr kleinlaut (hier).

Nunmehr findet die CIE fast nur Fragen statt Antworten. So z.B.

„Die Empfehlung für den Abend, drei Stunden lang nicht mehr als 10 lx melanopisches EDI am Auge zu haben, lässt sich möglicherweise nur schwer mit den individuellen Anforderungen an die Sichtbarkeit bei der Arbeit vereinbaren, insbesondere bei Personen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten. (zu EDI und M-EDI hier)

In Klartext: Seit 10 Jahren proklamiert das höchste Gremium der Welt für Licht und Beleuchtung das Ziel, tagsüber und nachts andere Beleuchtungsverhältnisse herzustellen, weil ansonsten die Gesundheit des arbeitenden Menschen in Gefahr wäre. Was macht sie daraus? Sie erstellt eine global geltende Beleuchtungsnorm “ISO/CIE 8995-1:2025-01 - Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Innenräumen”, als hätte sie noch nie etwas von "Richtiges Licht zum richtigen Zeitpunkt" gehört. Es bleibt allerdings nicht beim Alten. Denn die für die Arbeitsplätze empfohlenen Lichtwerte werden u.U. um das Doppelte erhöht. (mehr dazu hier "Nicht nur unnütz – Gefährlich obendrein"). Über den Sinn von globalen Normen zur Beleuchtung hatte ich meine Meinung hier dargestellt.

Wenn etwas gefährlich sein soll, muss man davon mehr einsetzen?

Die Sache ist allerdings noch schlimmer. Denn die besagten Wirkungen werden in ISO/CIE 8995-1 behandelt – eine halbe Seite (aus 113) im informativen Anhang. Das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt …, der nie kommen wird? (mehr hier)

Licht und Ergonomie

15.07.2025

-

Manche Dinge finden sich nicht zueinander, obwohl man sie fast immer im gleichen Kontext vermuten darf. Überraschenderweise gilt dies für Beleuchtung und Architektur, allerdings erst seit etwa 1925. Da half nicht einmal, dass der Staat im Dritten Reich Lichttechniker und Architekten zur Zusammenarbeit zwingen wollte. Er hatte nämlich vor, die Leistung des deutschen Arbeiters mit Hilfe der Beleuchtung zu steigern (s. hier). Dazu gründete der Staat eine Behörde, die auf den seltenen Namen “Schönheit der Arbeit” hörte. Deren Chef, der später Kriegsminister werden würde, Albert Speer, wusste als Architekt von der Bedeutung des Lichts. Er ließ sogar einen Spielfilm dazu drehen, das einfach “Licht” hieß. Mehr zu dem Thema hier)

Jahrzehnte später, Speer war schon 10 Jahre tot, saß ich zufällig mit einem Architekturprofessor und dem Geschäftsführer des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) an einem Kindergeburtstag und erzählte ihnen, dass die Normen für Lichttechnik und für das Bauwesen unkoordiniert miteinander entstünden. Beide Herren erschraken und wollten dagegen sprechen, taten es aber lieber nicht. Dem war so.

-

Dass es dem so war, hatte ich beim Studium im Fachbereichs Umwelttechnik der TU Berlin gelernt. Zur Zeit seiner Gründung gehörten Lichttechnik und Akustik, die ich studierte, neben den Instituten für Architektur dazu. Uns war es damals nicht gelungen, unsere Vorlesungen und Laborübungen Architekturstudenten schmackhaft zu machen. Deswegen war ich später zu Arbeitswissenschaft und Ergonomie migriert, weil mein Doktorvater glaubte, dort bessere Forschungsbedingungen zu Wirkungen des Licht auf die Arbeit vorzufinden. Klarer Fall von Denkste!

So freute ich mich 1981 wahnsinnig über das Buch Human Factors in Lighting von Peter Boyce. Human Factors ist das amerikanische Synonym für Ergonomie. Nach langer Suche fand ich in dem Buch aber nichts zur Ergonomie. Auch die dritte Ausgabe des Buches (2014) ließ Ergonomie missen. Unter dem Akronym IEA (eigentlich International Ergonomics Association) führt Boyce International Energy Agency an.

-

Insbesondere bezüglich Tageslicht glänzten alle besagten “Wissenschaften” durch Nichtwissen. So hatte das Standardwerk IESNA LIGHTING HANDBOOK (2006) der US-amerikanischen Lighting Engineering Society für Tageslicht und Human Factors gerade mal eine halbe Seite (von 1002) übrig.

Ich habe versucht, die Lücke zu füllen, angefangen bei den Begriffen (hier). Im Rahmen eines Projektes Tageslicht (Tageslicht nutzen – Bedeutung von Dachlichtöffnungen für Ergonomie, Architektur und Technik), bei dem ein hervorragender Architekt und ein Institut für Bauwesen beteiligt waren, habe ich mit meiner Frau zusammen die Ergonomie des Lichts behandelt, dessen Bericht hier zum Download steht. Die beiden anderen Teilberichte sind in dem Buch enthalten (hier )

Irgendwie verwunderlich, dass man im Jahre 2025 diese Aspekte in Erinnerung rufen muss, wo doch die fundamentale Arbeit zu Tageslicht und Arbeitswelt schon Ende der 1960er-Jahre geschrieben worden war. Damals war ich noch Zuschauer. Die Arbeit war das Werk von Ellen Collingro und Georg Roessler, der Ideengeber und Betreuer Prof. Jürgen Krochmann. Das Ergebnis steht kurz und bündig seit 1975 in der Arbeitsstättenverordnung: Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen haben. Die Langfassung in ihrer letzten Form (Technische Regeln für Arbeitsstätten - Beleuchtung und Sichtverbindung - ASR A3.4, Ausgabe Mai 2023) ist hier abrufbar.

Kurzsichtige Kinder wegen Sonnenmangel und iPhone

12.06.2025

-

Als healthylight.de das Licht der Welt erblickte, wollte ich die Wirkungen von Licht auf den Menschen kommentieren. Dass Licht allein keine Probleme schafft, sondern häufig in Tateinheit mit einer technischen Errungenschaft, dem Smartphone, hätte ich nicht unbedingt thematisieren wollen. Ein Artikel einer internationalen Gruppe Forschender tut genau das. Der Titel "Myopia and Daylight: A Combination of Factors" (Kurzsichtigkeit und Tageslicht - Eine kombinierte Wirkung von Faktoren). Der Artikel erscheint demnächst in Frontiers in Medicine – Ophthalmology, geschrieben von 9 hochkarätigen AutorInnen aus 6 Ländern.

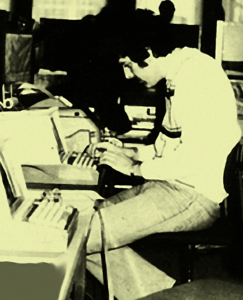

Im Abstract des Artikels liest sich das Ergebnis wie eine Horrormeldung: In urbanen Teilen von Süd- und Ostasien sind Heranwachsende derzeit zu 80% bis 90% kurzsichtig. Man spricht von einer Epidemie. Diese ist die die Corona-Jahre sogar beschleunigt worden. Der Effekt sei weltweit zu beobachten. Ursache: Ständige Beschäftigung mit dem Smartphone bei sehr kurzen Sehentfernungen + geringe Lichtmengen, weil die Kinder und Jugendlichen das Tageslicht meiden. (Hier kann man sich melden, um von der Veröffentlichung des Artikels zu erfahren.) Bis dahin kann man sich in der Berliner U-Bahn umsehen, wie viele Menschen etwa so gucken wie auf dem Foto. Es ist aus Sapporo, könnte aber auch aus Berlin sein.

Die Entstehung der Kurzsichtigkeit geht über eine "Pseudokurzsichtigkeit", die man immer erfährt, wenn man längere Zeit in dier Nähe schaut. Das gibt sich nach einer Weile, wenn man in die Ferne schaut. Wer aber in jungen Jahren ständig Nahseharbeit leistet, bei dem kann das Auge auf Dauer kurzsichtig werden.

-

Bei mir hat die Kurzsichtigkeit junger Menschen als Thema eine sehr lange Historie. Als ich 1971 einen Laborversuch mit 200 Probanden veranstaltete, war 50% von ihnen kurzsichtig. Und zwar dauerhaft. Diese Probanden waren allesamt Studenten und unter 25 Jahre alt. Zu diesem Zeitraum betrug der Anteil Fehlsichtige in der gesamten deutschen Bevölkerung weit unter 50%. In meiner Studie mit 273 Profifußballern der ersten Bundesliga zur gleichen Zeit fand sich ein einziger Mann mit einer Fehlsichtigkeit. Er trug Kontaktlinsen. Diese Probanden waren etwa gleich alt wie die Studenten. Irgendwas muss da falsch gewesen sein, wenn deutsche Menschen einer Altersstufe einmal mehr Kurzsichitge aufweisen als die Gesamtbevöklerung Fehlsichtige überhaupt. Und ein andermal nur einen einzigen aus der Gruppe.

Im Jahr 1975 fing ich an, ähnliche Daten bei Büromenschen zu sammeln. Siehe da, es gab im Büro kaum Kurzsichtige, aber zu mehr als 50% Weitsichtige. Dabei habe ich festgestellt, dass etwa 30% der Büromenschen entweder die falsche Brille hatte oder gar keine, obwohl sie/er eine gebraucht hätte. Deswegen schlug ich vor, alle Beteiligten durch einen Sehtest durchzuschleusen. Meine eigenen mittlerweile etwa 2.000 Probanden mussten aus untersuchungstaktischen Gründen da durch. Die Ergebnisse überzeugten die Berufsgenossenschaften, und sie entwickelten den ersten medizinischen Test für Bildschirmarbeiter (G 37). Die Idee übernahm die EU-Bildschirmrichtlinie 90/270/EWG, und sie kam mit der Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) 1996 nach Deutschland zurück. Am Ende wurde daraus AMR 14.3 „Tätigkeiten an Bildschirmgeräten“, eine vorgeschriebene Angebotsvorsorge, die der Arbeitgeber anbieten muss.

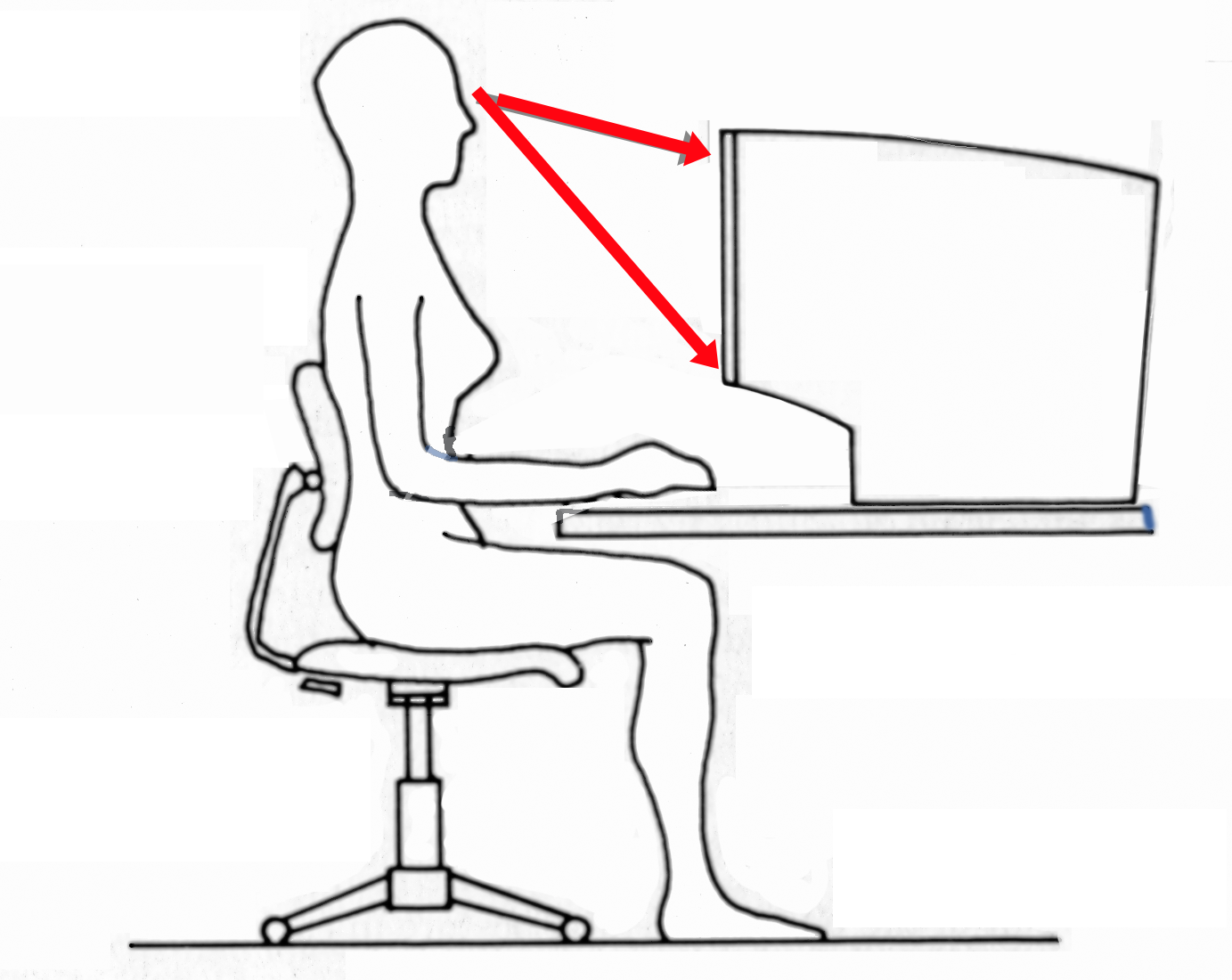

-

Die Hersteller von Computern, die gleichzeitig Hersteller von Bildschirmgeräten waren, haben sich vehement gegen solche Konzepte gewehrt. Nach deren Meinung könne es keine physiologischen Wirkungen geben, die von Bildschirmen ausgehen. Während die Normung der Arbeitsplätze die Sehentfernung möglichst groß machen wollte, sich aber aus praktischen Gründen aus 450 mm bis 600 mm einigte, wollten die Hersteller bei der üblichen "Leseentfernung" bleben, für die die Augenärzte Augenkorrekturen 330 mm vorsahen. Da konnte man die Bildschirme voller packen. Damals war die Größe der Bildschirme nämlich beschränkt. Und man konnte an einen Computer nur den Bildschirm anschließen, den der Hersteller vorgesehen hatte.

Sehphysiologen ermittelten zwar, dass die ideale Sehentfernung etwa 2 m sein müsste, damit man einen Bildschirm mit entspanntem Auge betrachten konnte. Dies war aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Und die Schrift sollte 20 Bogenminuten groß sein. Die Hersteller setzten sich in der Normung durch und so wurde mit ISO 9241-3 von 1992 eine kurze Sehentfernung von 330 zugelassen. Rund 20 Jahre später kam es schlimmer, ISO 9241-303, der Nachfolger von ISO 9241-3, empfahl sogar dies: "Anwendungen für ausgewählte Benutzergruppen wie Jugendliche sollten mit einer Schrifthöhe von 11 Bogenminuten für eine Sehentfernung von 250 mm versehen werden, damit man größere Mengen an Informationen auf handgehaltenen Geräten sichtbar machen kann."

.

Das war nicht der einzige Grund für die Misere, die in dem kommenden Artikel beschrieben wird. Die Hersteller von Mobilgeräten ignorieren auch noch eine andere Erkenntnis, die vor fast 50 Jahren in die Normung eingeflossen war: Bildschirme müssen entspiegelt sein. Aber Tablets und Handys mit matten Displays sehen nicht so schick aus. Das ist mit ein Grund dafür, dass die Benutzer das Helle meiden.

Der überaus wichtigere Grund besteht aber darin, dass die Bedeutung der künstlichen Beleuchtung für funktionelles Sehen gesunken ist. Man braucht zum Lesen von Büchern oder Betrachten von Bildern kein Licht mehr. Das Licht stört bestenfalls. Hierzu habe ich eine längere Abhandlung geschrieben (s. "Selbst verdienter Niedergang der elektrischen Sonne" in Çakir, Ahmet E.. Genesis 2.0 - Schöpfung der elektrischen Sonne ). Dort wird beschrieben, warum der Triumpfzug der elektronischen Displays, die heute zwischen Millimetern bis zu einem Kilometer groß sein können, die Beleuchtung aus funktionellen Gründen ganz oder teilweise überflüssig gemacht hat. Durch diesen Vorgang entfällt auch das Umgebungslicht.

.

Die Technik hat sich mächtig verändert. Die Sehentfernungen von heute bestimmt kein Hersteller, sondern der einzelne Mensch. Was der tut, wenn seine Sehbedingungen nicht stimmen, hatte ich 1976 mit einem schönen Foto dokumentiert. Dieses wurde in vielen Versionen interpretiert. Die am weitesten gehende Interpretation symbolisiert den Werdegang des Menschen vom Affen bis heute. Für den Werdegang vom homo diurnus zum Maulwurf brauche ich noch eine Abbildung.

.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025