Posts in Category: Farbe

Neue Europäische Norm zu Tageslicht - DIN EN 17037

Demnächst erscheint die neue Norm zu Tageslicht, die in ganz Europa Gültigkeit erlangen wird. Den Inhalt habe ich unten kurz skizziert. Allerdings fällt der normative Inhalt gegenüber den informativen Anhängen gegenüber relativ kurz aus. Diese beschreiben relativ neue Sachverhalte gegenüber DIN 5034, die nationale Norm. Die bleibt erst einmal, auch die ASR A3.4 ggf. mit anderen Begriffen zur gleichen Sache.

DIN EN 17037

5 Beurteilung des Tageslichts in Innenräumen

5.1 Tageslichtversorgung

5.1.1 Allgemeines

5.1.2 Kriterien für die Tageslichtversorgung

5.1.3 Verfahren zur Berechnung der Tageslichtversorgung

5.1.4 Verifizierung der Tageslichtversorgung

5.2 Beurteilung der Aussicht

5.2.1 Allgemeines

5.2.2 Kriterien für die Aussicht

5.2.3 Verifizierung der Aussicht

5.3 Besonnungsdauer

5.3.1 Allgemeines

5.3.2 Kriterien für die Besonnungsdauer

5.3.3 Verifizierung der Besonnungsdauer

5.4 Schutz vor Blendung

5.4.1 Allgemeines

5.4.2 Kriterien für den Blendungsschutz

5.4.3 Verifizierung des Blendungsschutzes

DIN EN 17037 Anhang A Empfehlungen

A.1 Allgemeines

A.2 Empfehlungen für die Tageslichtversorgung in einem Raum

A.3 Empfehlungen für die Aussicht

A.4 Empfehlung für die Besonnungsdauer

A.5 Empfehlung für den Blendungsschutz

DIN EN 17037 Anhang B Tageslicht

B.1 Allgemeines

B.2 Berechnungsgitter

B.3 Berechnungsverfahren

B.3.1 Allgemeines

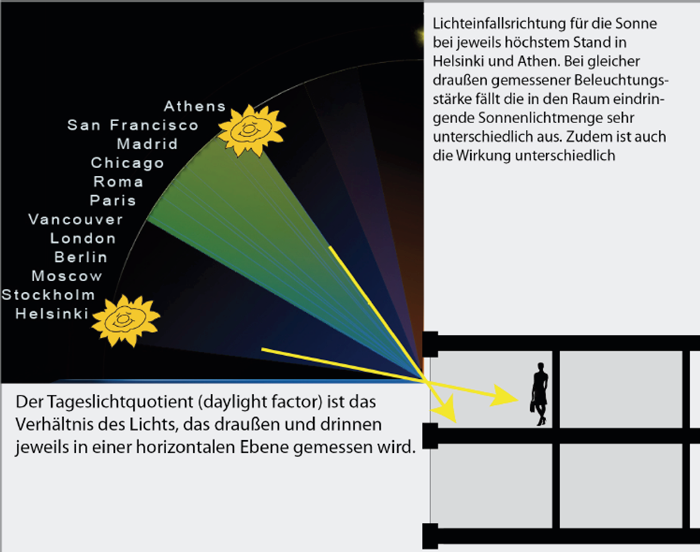

B.3.2 Berechnungsverfahren unter Verwendung des Tageslichtquotienten (Verfahren 1)

B.3.3 Berechnungsverfahren unter Verwendung der Beleuchtungsstärke (Verfahren 2)

B.4 Tageslichtverfügbarkeit

B.5 Überprüfung der tatsächlichen Tageslichtversorgung

DIN EN 17037 Anhang C Aussicht

C.1 Allgemeines

C.2 Qualität des Aussicht

C.3 Breite der Aussicht

C.4 Verifizierung der Aussicht

DIN EN 17037 Anhang D Besonnungsdauer

D.1 Allgemeines

D.2 Kurzbeschreibung der Beurteilung der Besonnungsdauer

D.3 Verfahren mit Software

D.4 Verfahren mit manuellen geometrischen Konstruktionen

D.5 Bestimmung der Himmelsposition der Sonne

D.6 Bewertungsregeln für die Sonnenlichtdauer

D.7 Sonnenlichtdauer am Bezugspunkt P

D.7.1 Beispiel

D.7.2 Berechnung

D.7.3 Ergebnis

D.8 Verifizierung der Länge der Besonnungsdauer vor Ort

DIN EN 17037 Anhang E Blendung

E.1 Allgemeines

E.2 Tageslichtblendungswahrscheinlichkeit

E.3 Jährliche Bewertung

E.3.1 Allgemeines

E.3.2 Vereinfachte Bewertung der jährlichen Blendung

E.3.2.1 Allgemeines

E.3.2.2 Undurchsichtige Sonnenschutzvorrichtung in ausgefahrener und geschlossener Position

E.3.2.3 Sonnenschutzvorrichtungen, deren Vorhang aus Stoff, Folie oder perforiertem undurchsichtigem Material besteht

E.3.2.4 Nicht lichtstreuende Verglasung mit einem geringen variablen Lichttransmissionsgrad (z. B. elektrochrome Verglasung)

E.3.2.5 Sonnenlichtzonen

E.4 Reflexblendung

E.5 Verifizierung der Blendungsschutzfähigkeit von Abschattungen

Licht und Gesundheit - 10. Symposium

Lang, lang ist es her, als ich das Projekt "Licht und Gesundheit" vom Staat finanziert haben wollte. Eine Stelle (das Arbeitsministerium) interessierte sich dafür, hatte aber nur 100,000 DM zur Verfügung. Sie winkte ab, als ich sagte, dafür könne ich prüfen, ob man die Frage, dass Licht die Gesundheit des arbeitenden Menschen beeinfluuse, überhaupt beantworten kann. Die zweite, mit richtig Geld ausgestattet, Humanisierung des Arbeitslebens, sagte gleich ab: "Beleuchtung ist nicht 'humanisierungsfähig'." So haben wir das Projekt mit eigenen Mittel durchgeführt und in Selbstverlag veröffentlicht (Bericht letzte Ausgabe hier, in English hier). Und das jetzt.

Lang, lang ist es her, als ich das Projekt "Licht und Gesundheit" vom Staat finanziert haben wollte. Eine Stelle (das Arbeitsministerium) interessierte sich dafür, hatte aber nur 100,000 DM zur Verfügung. Sie winkte ab, als ich sagte, dafür könne ich prüfen, ob man die Frage, dass Licht die Gesundheit des arbeitenden Menschen beeinfluuse, überhaupt beantworten kann. Die zweite, mit richtig Geld ausgestattet, Humanisierung des Arbeitslebens, sagte gleich ab: "Beleuchtung ist nicht 'humanisierungsfähig'." So haben wir das Projekt mit eigenen Mittel durchgeführt und in Selbstverlag veröffentlicht (Bericht letzte Ausgabe hier, in English hier). Und das jetzt.

Das Arbeitsministerium hat übrigens recht gehabt. Mit einem Projekt, welcher Größe auch immer, hätte wr auch die Frage beantworten können. So findet "2019 ... die Traditionsveranstaltung „Licht und Gesundheit“ bereits zum zehnten Mal statt. Das Symposium wird zum ersten Mal von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) und der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG) ausgerichtet." so der Flyer.

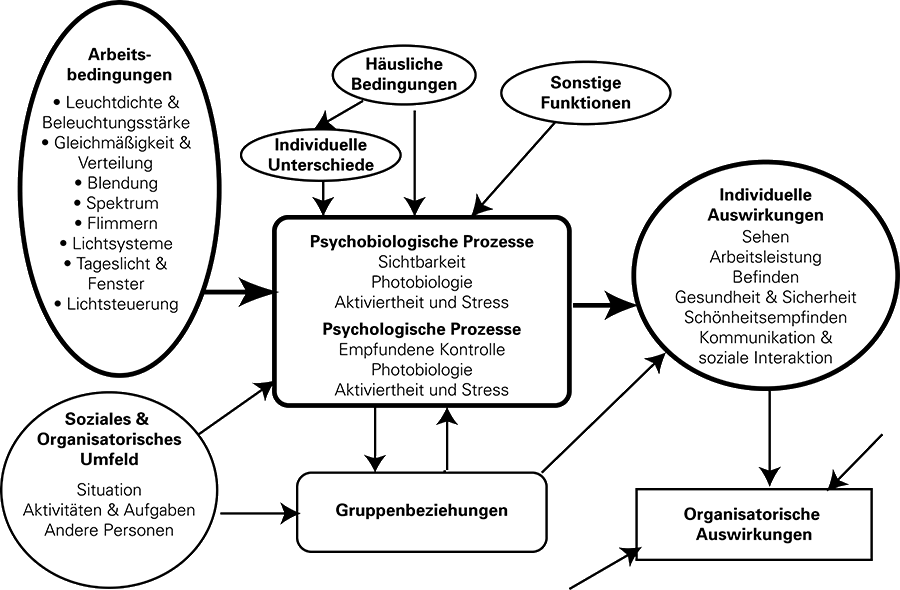

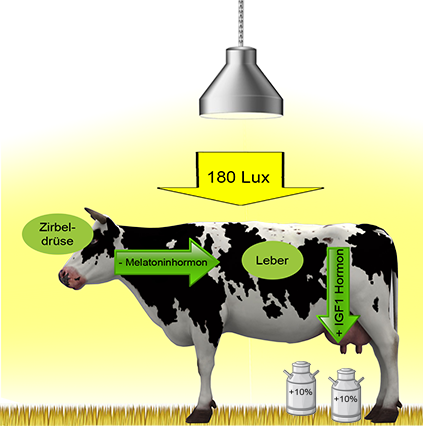

Warum is es so schwierig, die Einflüsse des Lichts auf den Menschen zu bestimmen? Ist doch einfach? Dieses Bild zeigt, warum wir noch sehr lange forschen, lernen, diskutieren und uns irren werden, bis wir einigermaßen sicher sind: Mit Licht ist die Welt heller.

Der Tag des Lichts - Licht des Tages

Wer hätte das gedacht? Ein einfaches Ding, das man ein- und ausknipst, wird gefeiert. Und zwar nicht so einfach, sondern mit einem internationalen Tag, ausgerufen durch die UNESCO. Weltkulturerbe? Nein, wir brauchen das Licht nicht unterm Scheffel, sondern darauf. Am 16. Mai 2019 ist es so weit. Es wird einen Kongress zum Lichtlernen geben (hier) . eröffnet wird der Reigen durch Sir Michael Berry, der seinen Beitrag Optica Fantastica nennt. Damit meint nicht den fantastischen Anblick manches menschlichen Wesens, sondern die Physik des Lichts.

Der nächste Redner, vermutlich Rednerin, ist nicht verwandt mit dem "Erfinder" des Universums, d.h. dessen Krümmung, die das Licht biegt, aber immerhin aus dem Forum Next Einstein. Afrika ist dessen Heimat. Ich nehme die Freiheit, ein einmaliges Werk hier zu erwähnen, das Licht nach Afrika bringt. Billig, nützlich, nachhaltig. Es stammt aus einem Land, in dem die Nächte sehr sehr lang sein können, Island. Mehr dazu von uns hier.

Alles beisammen kann man hier lesen.

Übrigens, heute ist der Internationale Welteisbärentag

Die neue Erleuchtung: Licht macht mehr als hell …

In diesem Blog war häufig von HCL die Rede, human centric lighting. Wozu man die braucht, wissen die Auguren und vielleicht die Götter. In einer Zeitschrift habe ich eine Begründung gefunden, die mir äußerst sympathisch klingt. Es heißt: " … im Büro hingegen erhalten wir tendenziell zu wenig Licht - oder sogar das falsche …" Wie wahr! So etwa 30 Jahre ist es her, dass wir nachgewiesen haben, dass dies sich auch in der Gesundheit der Menschen im Büro nieder schlägt. Jetzt naht Erlösung:

Wer will das wissen? Wer denn sonst? HCL ist ein Konzept von Lichtherstellern, die auch die entsprechenden Studien - sagen wir höflich - angestoßen haben. Fangen wir an: Was lernt uns die zuerst genannte Studie? Viel! Nämlich …

Also Schluss mit der Lagerfeuerromantik in Büros. Die Arbeit ruft, und man muss wach sein. Übrigens, schon 3800 K bedeutet, dass ist die graue Lampe "neutralweiß". Die fanden die Büromenschen schon 1973 unterirdisch, als ein Kollege seine Diss über Lichtfarben machte. Jetzt wissen wir warum. Die stört den gesunden Büroschlaf. Scherz beiseite: Die Studie besagt, dass das übliche Licht im Büro den Schlaf stört, wenn es nachts benutzt wird.

Erst richtig hat eine weitere Studie den Vorteil von HCL unterstrichen. Da war die Beleuchtung nicht nur 4000 K und magere 500 lx, sondern echt bioadaptiv und 800 lx. Das Ergebnis überraschte jeden Psychologen …

Spannungsreduktion von 3,2% zu messen - davon träumt der kleine Psychologe seit Freud. Wer es glaubte, bekam einst von seinem Mentor den Rat, sich bei einem der Nachfahren von Freud auf die Couch zu legen. Stressbewältigung um 5,9% höher! Dann erträgt man die quasselnden Kollegen besser. Insgesamt bekommen die Menschen durch das bioadaptive System einen ausgeglicheneren emotionalen Zustand. Und man kann sogar Studien wie diese lesen, ohne die Wand hoch zu gehen.

Solche Highlights erzeugen bei mir sogar einen echt erheiterten Zustand. Den habe ich auch nötig, seitdem der Verband der hier blau angestrichenen Herstellern meine früheren Vorstellungen über besseres Licht im Büro mit einer Publikation beantwortet hatte, in der sinngemäß was von einer Couch im Büro stand. Wollte heißen: wir machen Licht zum Arbeiten, nicht zum …

So wollte sich eine weitere Studie nicht mit Lappalien wie emotionaler Zustand oder Wohlbefinden befassen, sondern mit echten Zahlen, z.B. mit der Frage "bessere Antwortgenauigkeit durch Licht". Ich bitte um Nachsicht, dass sich die Frage gar nicht wie eine anhört. Ist auch so. Denn es geht immer um den Nachweis einer Verbesserung (in dem Artikel steht allerdings öfter drin, dass eine Verbesserung nicht festgestellt wurde).

Wenn man unter biodynamischem Licht arbeitet, glauben Leute, dass ihre Leistung um 18% höher ausfällt. Könnte auch heißen, dass 18% der Befragten glauben, leistungsfähiger geworden zu sein. Wie schön. Was kann man dafür kaufen? Nicht viel, aber 71% fühlen sich immerhin energievoller, 76% glücklicher! Die Genauigkeit ist bei dieser Studie um 12% gestiegen. Wovon auch immer. Das steht nicht in dem Artikel. Was ein Immobilienberater mit glücklicheren Menschen wollte, ebenso nicht.

Wie dem auch sei. Bei Licht ist einiges in Bewegung geraten, wenn nicht, ins Rutschen. Eherne, ach was, heilige Grundsätze der Beleuchtungstechnik sind plötzlich nicht mehr als Schrott wert. (Ehrlich gesagt, sie waren es auch.) Nichts macht dies deutlicher als die Vortragsfolien für HCL, die der Verband der Hersteller zur Verfügung stellt. Dort lese ich u.a.

Vorbild Tageslicht - Umsetzung Beleuchtung

und vor allem das:

Man vergleiche das mit den Ergebnissen unserer Studie Licht und Gesundheit von 1990 (hier). Welch frappierende Ähnlichkeit! Den letzten Punkt, abends Schreibtischleuchten, hatte mir einst ein Assistent an der Uni erklärt. Da war ich 23 und er geplagt von Kopfschmerzen durch Licht. Ganzen Generationen von Büromenschen wurde von Lichttechnikern erklärt, Tischlampen wären Unsinn. Wenn ich in meinen alten Unterlagen im Keller krame, finde ich garantiert mehrere Artikel mit der Aussage, Schreibtischlampen wären verboten, oder ähnlich.

Jetzt weiß ich endlich wozu HCL gut ist: Kreide leichter verdaulich machen. Mancher Autor beißt sich irgendwohin, wenn er an seine früheren Schriften denkt. Die weniger gelenkigen fahren nach Rügen und fressen die Felsen auf.

mehr über HCL hier (Video kurz und lang)

Artikel online lesen hier

Von einer neuen Idee für Qualität - Usability?

Ich will noch einen Anlauf machen, um mich der Lichtqualität zu nähern. Diesmal mit einer eigenen Idee. Sie ist so neu nicht, wurde schon im letzten Jahrhundert genormt. Allerdings nicht in Bezug auf Licht, sondern allgemein und insbesondere für Computersysteme. Meine Idee, sie auf Licht anzuwenden, ist ebenso nicht neu, nur etwas jünger, sagen wir mal 15 bis 20 Jahre. Kann man so etwas neu nennen? Bei einer Disziplin, die noch Vorstellungen aus den Jahren verbreitet, in denen der Film Cabaret spielt, kann man es schon wagen. Apropos, Cabaret - der Film spielt in Berlin Anfang 1930er Jahre und die Vorstellung, dass Allgemeinbeleuchtung die Arbeitsleistung steigere, wurde auch damals entwickelt. Ebenso die Behauptung, dass Indirektbeleuchtung die Räume langweilig erscheinen lasse, stammt aus der Ära. Wie überhaupt Vieles in der Lichttechnik.

Kurz danach übernahm das Amt für Schönheit der Arbeit das Kommando in der Lichttechnik und gebar den Slogan "Gleiches Licht für alle Volksgenossen". Allerdings war das nicht etwa Gleichmacherei, sondern bedeutete etwa "gleiche Lichtqualität für die gleiche Arbeit". Die Idee kann man auch heute noch verfolgen, wäre da nicht die spätere Nachbesserung, die mangels Kenntnis der "Lichtqualität" (siehe hier, da, dort, und wieder hier oder da) erfolgte. So gegen Ende des Jahrhunderts - nicht des 19. - hieß es: "Gleiche Beleuchtungsstärke an allen Arbeitsplätzen". Unsere Disziplin hat sich in mancher Hinsicht rückwärts entwickelt.

Vorwärts gehen sollte es mit dem Konzept Usability. Das ist der Künstlername von Gebrauchstauglichkeit. Dabei sollte gleich einem noch größeren Mangel abgeholfen werden, größer als alle Lichttechniker zusammen geschafft hätten: Leute, die sich beruflich oder amtlich mit der Arbeit befassen, Ergonomen bzw. Arbeitswissenschaftler, scheuen das Thema Licht wie der Teufel das Weihwasser. Im Jahr 2000 feierte deren Weltverband Jubiläum mit ca. 2000 Vorträgen. Davon entfielen 2 (in Worten zwei) auf Licht und Beleuchtung. Mit dem Konzept sollten also Leute eingebunden werden, die sich mit Arbeit wissenschaftlich beschäftigen.

Usability stellt den Verwendungszweck von etwas und dessen Verwender ins Zentrum. Wenn etwas "usable" bzw. gebrauchstauglich sein soll, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Effektivität: Der Nutzer erreicht sein Ziel.

• Effizienz: Der Aufwand zum Erreichen des Ziels wird möglichst gering gehalten.

• Zufriedenstellung: Den Bedürfnissen des Nutzers wird Rechnung getragen.

Effektivität kann man z.B. messen an Geschwindigkeit der Informationsaufnahme bzw. Güte der Farberkennung.

Effizienz kann man z.B. messen an Zeitaufwand, um eine Sehaufgabe auszuführen, Prozentsatz der Mitarbeiter mit Augenbeschwerden Prozentsatz der Mitarbeiter mit körperlichen Beschwerden.

Zufriedenstellung kann man z.B. messen an Anteil zufriedener Benutzer, Häufigkeit freiwilliger Nutzung bzw. Häufigkeit von Beschwerden

Aus diesen Angaben kann man unschwer erraten, dass es sich bei Usability um eine Qualität handelt, nämlich um eine Nutzungsqualität. Man kann das Konzept bei der Beleuchtung auf verschiedene "Nutzer" anwenden, so z.B. Mitarbeiter, Arbeitgeber, Facility Management und Vermieter der Arbeitsstätte. Deren Ziele können sich stark unterscheiden. So ist der Vermieter nicht daran interessiert, dass sein Mieter Energie spart, wenn er dafür eine teure Installation vornehmen muss. Das Facility Management ist aber sowohl an den Energiekosten als auch an den Betriebskosten interessiert. Wie oft muss ich eine Lampe tauschen? Der Arbeitgeber möchte leistungsfähige Mitarbeiter haben, und nicht welche, die sich dauernd über die Beleuchtung beschweren. Und die Mitarbeiter sind an einer angenehmen Umgebung für sich interessiert.

Wie man solche Interessengegensätze unter einen Hut bringt, davon kann jeder Planer ein Lied singen, der mal an einem Großprojekt beteiligt war. Mit Usability kann man zwar Interessengegensätze nicht aus der Welt schaffen, aber jeglichen Kompromiss transparent machen. Und vor allem, bessere Kompromisse schließen.

Aus den für die Usability wichtigen Anforderungen an die Technik kann man die für eine bestimmten Anwendung erforderliche Produktqualität, besser gesagt Produktbeschaffenheit ableiten. Wer dies für Theorie hält, sollte sich die Methoden der Qualitätswissenschaft ansehen, mit deren Hilfe man Produkte entwirft, nachdem man die Nutzeranforderungen ermittelt hat. Übrigens … ein Produkt ist nicht gebrauchstauglich allgemein, sondern nur in einem bestimmten Kontext.

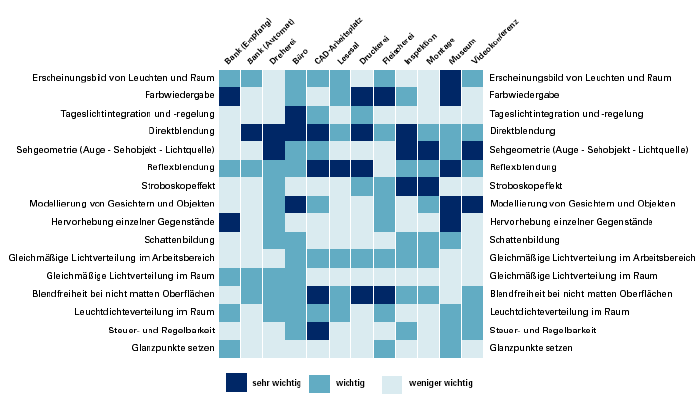

Da die meisten Praktiker und Planer keine Bücherwürmer sind, und auch keine Zeit haben, lange Studien zu Gebrauchstauglichkeit anstellen, kann die folgende Aufstellung helfen (Original in IESNA Lighting Handbook, 9th Edition).

Diese Matrix, die sich in dem Qualitätspapier der LiTG wiederfinden lässt, erklärt nicht, mit welchen Mitteln man die Zielerreichung betreiben soll bzw. betreibt, d.h., die erforderliche Produktqualität erreicht. Das ist bei Qualitätsbetrachtungen auch nicht nötig. So wird in der Reihe ISO 9000 ff das Qualitätsmanagement beschrieben und geregelt, aber nicht die Qualität selbst. D.h., es wird die "Bürokratie" geregelt, mit der man die Qualität steuert und die notwendige Produktqualität erreicht, aber nicht die Produktqualität selbst. Die überlässt man denen, die sie realisieren sollen.

Hingegen versucht das LiTG-Papier vorzugeben, welche Produktqualität anzustreben ist. Wenn man sich die Beschreibungen anguckt, findet man neben sicherlich eindeutig richtigen Aussagen auch welche, die einer ernsthaften Prüfung nicht standhalten können, so z.B.: "Im Restaurant sind Atmosphäre und Charakter ausschlaggebend für das Wohlbefinden der Gäste. … Neben diesen Anforderungen ist es natürlich auch notwendig, die Farben der Speisen und Getränke, aber auch die der Tischpartner natürlich und unverfälscht zu erkennen." (Anmerkungen zum Restaurant, Speisesaal, Hervorhebung durch den Autor) Während der erste Teil dieser Aussage nicht unbedingt geschrieben werden muss, werden nicht nur dem im Gaststättengeschäft tätigen Lichtplaner die Augenbrauen hochgehen, wenn er weiter liest. Die Farben der Tischpartner natürlich und unverfälscht erkennen? Jesses, seit wann geht man ins Restaurant, damit sein gegenüber seine Farben "unverfälscht" erkennt? Vor allem natürlich. Es gibt keine natürlichen Farben, nicht einmal unter Sonnenschein. Jede Farbe, die einer sieht, existiert in seinem Gehirn als Produkt der Oberflächeneigenschaften des gesehenen Objekts und der Spektralverteilung des darauf fallenden Lichts, das allerdings nur in physikalischem Sinne. Es gehört dazu noch das Ambiente und die Zeit sowie die Erfahrung des Sehenden mit der Gesehenen und dem Ambiente. Was am Abend beim Opernball edel und schick ausschaut, wirkt morgens vor dem Frühstück grell. Unverfälscht sieht man z.B. Gesichter im hochauflösenden "Fernsehen". Weiß einer denn, wie viele Pickelbremsen man einsetzt, damit man die Leute im Fernsehen garantiert nicht unverfälscht sehen kann? Ich stelle mir Al Capone vor, wie in seinem Luxusschuppen sein Gesicht in natürlichen Farben und unverfälscht wiedergegeben wird. Oder Lieschen Müller kramphaft versucht, ihrer neuen Flamme ihr Styling mit Make-up von Wulle unverfälscht sichtbar zu machen. Obwohl … wenn man in der Fernsehlotterie einen Abend mit einer der Fernsehschönheiten in der Frittenranch gewonnen und absolviert hat, kommt einem der häusliche Partner bestimmt richtig schön vor. Leute, die Beleuchtung eines Restaurants, die alles unverfälscht und richtig anzeigt, heißt Putzbeleuchtung. Die macht man auch dann an, wenn die Kontrolle vom Ordnungsamt oder von der Gewerbeaufsicht anrückt. Und die Atmosphäre ist dann eher frostig.

Die Qualitätswissenschaft tut gut daran, der Autoindustrie nicht zu erzählen, was für eine Qualität sie zu liefern hätte. Wenn man es doch täte, ob Porsche dieselbe liefern würde wie Fiat? Warum erzählt denn die Lichtindustrie so etwas dennoch? Bei Usability geht man davon aus, dass diejenigen, die den Rat umsetzen sollen, qualifiziert in ihrem Beruf sind. Bei Lichtplanern weiß man hingegen nicht, mit wem man zu tun hat. Das Einzige, was wirklich fest behauptet werden kann, ist dass nur ein zertifizierter Elektriker die Leitungen ziehen darf. Ob dieser am Zuge ist oder ein hochgradig gebildeter Künstler mit hoher Führungspersönlichkeit, der die Architektur zu einer solchen macht mit seiner Lichtkunst, weiß man nicht. Und die Schattierungen dazwischen sind fließend. An wen richtet sich also das Papier zur "Lichtqualität"? Daran kann man die Qualität des Papiers beurteilen

Derzeit sind viele Bemühungen im Gange, den "Lichtplaner" bzw. den "Lichtdesigner" als Berufsbild zu etablieren. Das ist der richtige Schritt i.S. der Qualitätswissenschaft. Diese Rollen sind nämlich die "Hersteller" des Produkts Beleuchtung. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Teilnehmer einer diesbezüglichen Ausbildung in der Praxis vorgehen werden, wenn sie Lichtqualität mit Hilfe dieses Papier lernen.

Ob jemand, der solche Wegweiser braucht, jemals ein Restaurant beleuchten darf?

(Hier eine Präsentation zum Thema Licht und Usability )

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025