Posts in Category: Farbe

Frische, natürliche Farben sehen - Warum man das nie können wird

-

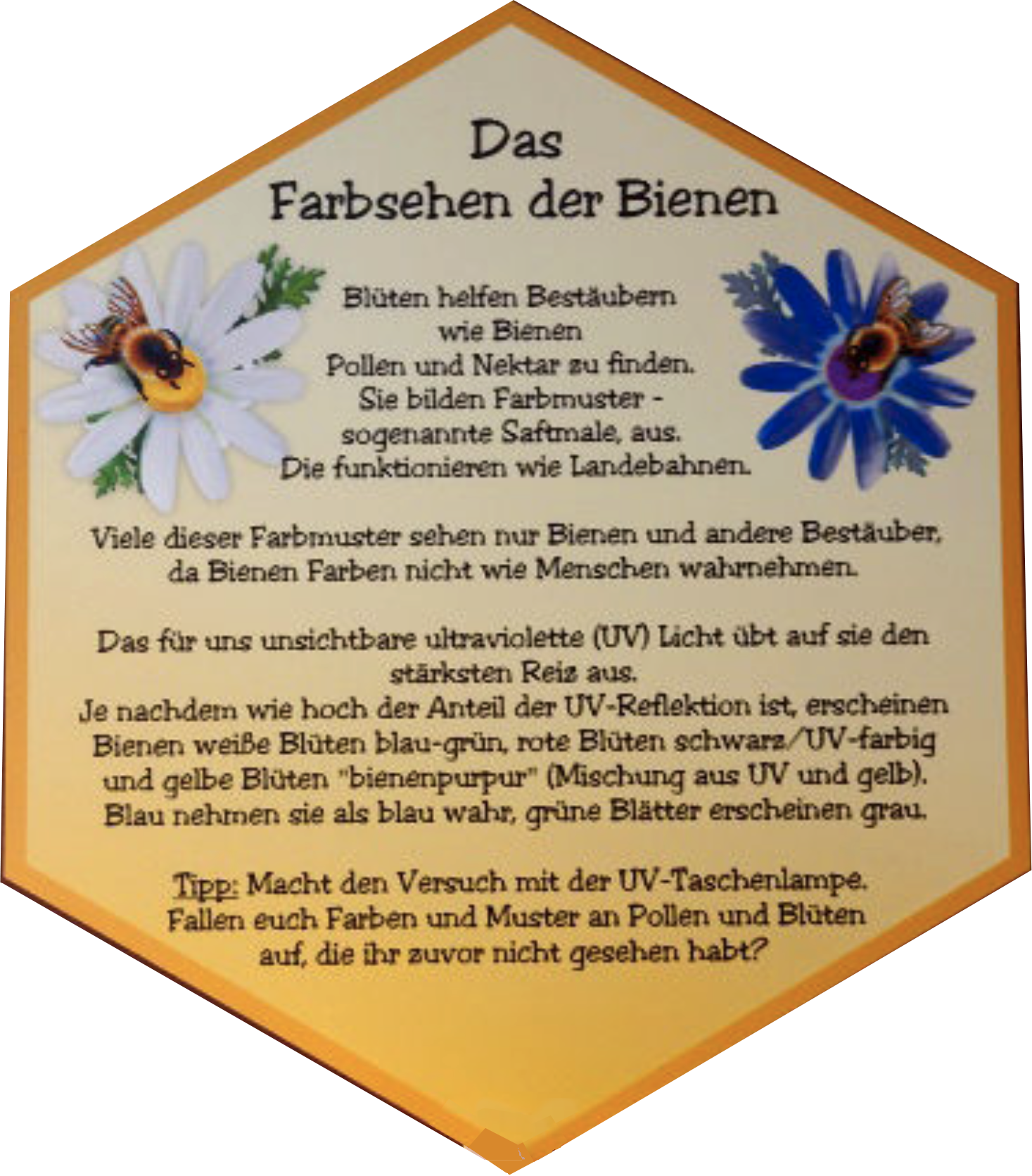

Das Bienenmuseum erklärt, wie Bienen Farben sehen. Offenbar anders als Menschen. Wer hätte das gedacht? Ich denke, alle. Man lernt in der Schule, dass die Bienen bestimmte Fähigkeiten besitzen, die wir nicht haben. Dazu gehört z.B. dass die Bienen eine neu entdeckte Nahrungsquelle ihrem Volk durch einen Tanz verraten. Menschen führen auch einen Tanz auf, wenn sie eine neue Quelle ausmachen. Der dient aber dazu, den anderen Menschen den Zugriff so weit wie möglich zu erschweren.

Licht ist für Bienen etwas anderes als für Menschen. Während Menschen noch in der Dämmerung etwas sehen können, ist es für die Bienen bereits am Nachmittag aus, es gibt keine UV mehr. Und im deutschen Winter könnten die Bienen Pollen und Nektar bestenfalls auf dem Gipfel der Zugspitze finden. Leider müssten sie die unter meterdickem Schnee suchen. Da bleiben sie lieber schön zu Haus. Was machen aber Menschen, die ihre Fühler nach dem Universum ausstrecken, wenn ihnen Licht fehlt? Sie nehmen halt das, was dort vorhanden ist, wo sie etwas sehen wollen. So lieferte dieser Tage ein Weltraumteleskop namens James Webb Bilder aus dem tiefsten der Tiefen im Universum.

Geheimnisvolle Bilder aus der Urzeit des Universums. Wir sehen gerade die Geburt eines Sternes. Aber in welchem Licht? Ich lese bei den NASA-Verlautbarungen, es sei Infrarotlicht. Hoppla! Gibt es das überhaupt? In der Physik schon, aber in der Lichttechnik nicht. Wie die Bienen sehen, ist der Lichttechnik auch egal. Auch UV-Licht existiert für diese nicht. Licht ist nur das, was zum Sehen dient - und zwar von Menschen. Ähhhm, nicht ganz. Kinder und manche Erwachsene sehen auch UV. Aber im Großen und Ganzen nicht. Also bringt uns James Webb aus den Tiefen des Weltalls nur Fake-Bilder?

Könnte man sagen. Muss man sogar. Denn mit Infrarot kann man zwar Formen fotografieren, aber garantiert keine Farben. Wie kommt nu das Universum dennoch zu seinen Farben? Könnte es sein, weil Bilder mit Graustufen weniger aufregend erscheinen? In YouTube kann man diverse Anleitungen finden, wie man mit Infrarot aufgenommene Bilder färbt. Und warum recht dunkle Objekte (Schwarzbär) auf Infrarotfotos andere Objekte sogar überstrahlen können. Sie produzieren nämlich selber Infrarot, während andere Objekte nur das vorhandene reflektieren.

Das schön farbige Bild eines anderen Weltraumteleskops wurde z.B. so gefärbt: Das Weltraumteleskop öffnete dafür all seiner vier Infrarotkanäle: Wellenlängen mit 3,4 und 4,6 Mikrometern sind blau gefärbt, solche mit 12 Mikrometern grün und solche mit 22 Mikrometern rot. Während ältere Sterne in diesem Bild der Andromeda-Galaxie eher für die blaue Farbe sorgen, leuchtet der von neugeborenen, massereichen Sternen eingeheizte Staub gelb und rot. Fake sind solche Bilder nicht, eher Deep-Fake. Denn dort, wo sie entstehen, strahlt ein Teil der Objekte, der Staub reflektiert eher. Und gibt ein anderes Bild her.

Welche Wellen die strahlende Objekte wie die Sterne aussenden, kann man messen. Infrarot ist nur der Teil, den man für die Aufnahmen benutzt. Wenn man bestimmte Absichten hegt, benutzt man Falschfarben. Wenn es einem von uns gelänge, eine Spritztour mit dem Raumschiff Enterprise zu dem Ort zu veranstalten, wo dieses Bild entstanden ist, wird er eher eine graue Suppe erblicken. Was hat das aber mit dem Farbensehen der Bienen zu tun? Einfach: Farben existieren nicht. Sie entstehen im Gehirn des Sehenden im Lichte der beleuchtenden Objekte. Oder sie leuchten selbst. Dann muss man ihr Leuchten aufzeichnen.

Das ist kurz erklärt der Grund für den fast ewig währenden Kampf für die Farbwiedergabe von Beleuchtung. Bislang anerkannt ist nur der Index für die Farbwiedergabe von Leuchtmitteln. Den berechnet man für die ersten 8 Testfarben nach DIN 6169 als allgemeinen Farbindex Ra. Darunter ist keine gesättigte Farbe, aber so schicke Sachen wie Altrosa bis Fliederviolett. Weitere 6 Farben könnte man auch benutzen, wenn man die denn fände. Angeblich sind die Muster verschwunden.

Neu definiert ist der "CIE 2017 colour fidelity index" Rf. Nicht ganz allein, es gibt noch den Farbumfang Rg (colour gamut). Die Definitionen basieren auf einem US-Standard TM-30-15, der aus 8 Testfarben gleich 99 macht, die sich an natürlichen Farben orientieren sollen. Dass die jetzigen Testfarben so ganz fidel seien, kann man wirklich nicht behaupten.

Der Standard soll aber große Schwachstellen haben. Daher hat der deutsche Herstellerverband ZVEI Zweifel an der Brauchbarkeit angemeldet. So will die CIE denn den Index bis auf weiteres ausschließlich für den Einsatz für wissenschaftliche Zwecke anwenden. Daher hat der Bericht (oder die Norm) der CIE einen ziemlich ungewöhnlichen Namen: "CIE 224:2017 CIE 2017 COLOUR FIDELITY INDEX FOR ACCURATE SCIENTIFIC USE" (Betonung von mir).

Ob es auch nicht genaue wissenschaftliche Benutzungen gibt? Auf jeden Fall werden wir noch für lange Zeiten darauf warten, dass der schon zu Beginn seines Lebens untaugliche Farbwiedergabeindex ersetzt wird. Und was nach dem Tag sein wird? Auch die beste Beleuchtung wird Farben nicht so "natürlich" wiedergeben, wie man sie unter dem Licht der Sonne sehen kann. Denn die 99 Testfarben sind allesamt ungesättigt. Außerdem sieht man die schönen Farben fast immer unter UV-Licht, weil viele Gegenstände unserer Umwelt (Wandanstriche, Stoffe, Papier u-ä,) mit Aufhellern versehen sind. Weißer als weiß ist kein Werbegag sondern ein Mittel gegen Gelbstich, angewandt seit es die Rosskastanie in Europa gibt.

Wer den Zustand nicht mag, kann sich in das Problem hineinknien. Er/sie sollte aber sehr jung sein, damit bei der Pensionierung im Nachruf geschrieben stehen darf, sie/er hätte Bewegung in die Sache gebracht. Wenn man mit den Leuchtmitteln etwa fertig ist, sind dann die Leuchten an der Reihe. Und wie Farben von Objekten in einem Raum wiedergegeben werden, hängt letztlich von dem Raum ab. Wenn das alles zu Ende gedacht ist, wird dann Frau Mustermann den Index auch für nicht wissenschaftliche Zwecke benutzen dürfen.

BIOWI MEETS LILE - WEIMARER LICHTTAGE 2022

-

10.07.2022

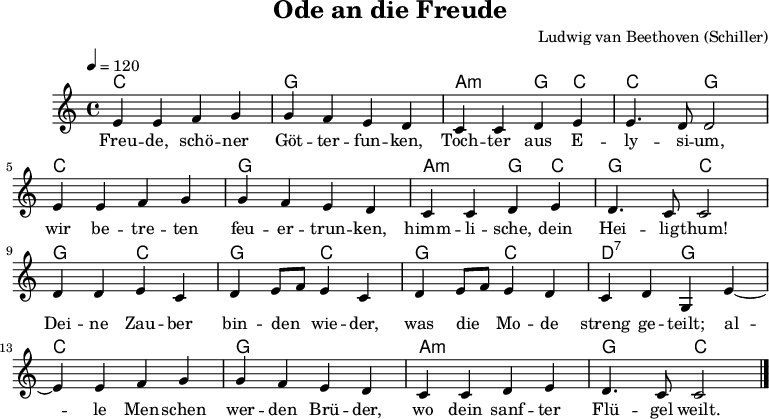

Zwei hoffnungsvoll gestartete Lichtevents gehen endgültig nach Weimar. Und bleiben dort? Warum nicht? Weimar ist nicht irgendeine deutsche Stadt. Nicht nur zwei Männer, deren Name in keiner deutschen Stadt fehlen darf, Schiller und Goethe, haben hier gewirkt. Im Straßenatlas findet man deren Namen fast so häufig wie die "Dorfstraße" oder "Bahnhofstraße". Während Schillers Ode an die Freiheit "An die Freude" eine steile Karriere mit Hilfe eines anderen großen Deutschen, Ludwig van Beethoven, hinlegte, die mit dem Aufstieg zur Europahymne noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist, hat Goethe ein Vermächtnis an alle Menschen hinterlassen - verkaufe Deine Seele nicht an den Teufel.

Doch Weimar hat mehr zu bieten - sagen wir mal hätte - als die beiden großen Namen. Viel internationaler fiel ein Weimarer Export aus, das Bauhaus. Da dieses - Das Staatliche Bauhaus in Weimar - manchem dort nicht gefiel, zog es nach Dessau. Wer dort lehrte, gilt heute noch als Who-is-Who der Modernen, so etwa Gropius, Lyonel Feininger, Gerhard Marks, Wassili Kandinsky, Paul Klee … Später zog das Bauhaus nach Berlin. Da es manchen nicht Deutsch genug war, zog es von dort in die weite Welt. An ihm arbeiteten sich gleich zwei deutsche Staaten ab, das Tausendjährige Reich und die DDR. Allerdings erfolglos. Das Bauhaus bestand zeitlich parallel mit und in der Weimarer Republik von 1919 bis 1933 und gilt heute weltweit als Heimstätte der Avantgarde der Klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst und Architektur.

Lile und BioWi, die die Weimarer Lichttage ergeben sollen, sind naturgemäß mit dem Beitrag von Bauhaus zur Kunst und Architektur nicht vergleichbar. Eher eine Folge der Weimarer Thesen (hier). LiLe steht für Licht- und Lebensqualität. Sie erblickte das Licht der Welt in Lüneburg im Jahre 2007 und sollte die Gestaltung von Licht für eine bessere Lebensqualität thematisieren. Da die Veranstalter sich aber eher zur Förderung der LED-Technik zuwandten, wurde die Lebensqualität allzu sehr in LED-Qualität gesehen. LiLe fand zweijährlich statt und verließ Lüneburg, um 2013 nach Weimar zu ziehen. Alle Abstracts der Tagungen kann man hier erhalten. Die ganz Faulen können sie auch von mir bekommen.

BioWi steht für Biologische Lichtwirkungen und wird seit 2013 veranstaltet. Sie ist praktischen Anwendungen des Wissens über biologische Wirkungen gewidmet. BioWi gehört zum Programm von WBA Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.

Die "Weimarer Lichttage" bringt die beiden zusammen und wartet mit recht steilen Thesen auf. Die führe ich in genauem Wortlaut in in der gleichen Reihenfolge auf, damit jeder auch seine Meinung dazu bilden kann. Am 26. und 27. September kann man die Veranstaltung live erleben.

Die aktuelle Meinungsbildung zum Licht spiegelt nicht den Stand der Wissenschaft wider.

Eigentlich hat die Meinungsbildung zum Licht nie den Stand der Wissenschaft widergespiegelt. Dazu gibt es zu viele Wissenschaften, die sich mit Licht beschäftigen. Der lauteste gewinnt. Das ist die Lichttechnik. Sie hat Licht 1924 definiert (!) und behauptet seitdem, die Physik liege falsch mit ihrer Vorstellung vom Licht. Geht`s eine Nummer kleiner? Übrigens, die Bibel kam ohne eine Definition aus.

Tageslicht ist das bessere Licht.

Wofür? Zwar versucht die Lichttechnik seit 100 Jahren den mittleren Sommertag im Haus zu erzeugen und die Nacht zum Tage zu machen. Damit hat sie aber nur wenig Glück gehabt. Für Arbeitsstätten muss das Tageslicht bevorzugt werden, so sie zur Verfügung steht. Aber Tageslicht im Innenraum ist weit von dem Licht der Sonne entfernt.

Integrierte Planung geht nur mit Lichtplanung.

Integrierte Planung der gebauten Umwelt war einst tatsächlich nur mit Lichtplanung möglich. Die Menschen haben aber dann vergessen, dass Licht den Raum macht. So stellten sie die Beleuchtung ans Ende der Bauplanung und überließen sie die Planung des Lichts eher dem Zufall. Nur etwa 5% großer Bauvorhaben erlebt einen Lichtplaner. Der Rest hängt von den Künsten eines Elektroplaners ab.

Lichtplanung der Zukunft ist Grundlage für andere Planungen.

Hoffentlich. In der gesamten Architekturgeschichte war dies weitgehend der Fall, weil die Möglichkeit fehlte, genügend Licht für alle Lebenslagen zu erzeugen. Zudem war künstliches Licht immer mit Wärme, Rauch und Gestank verbunden. Dadurch wurde die Bauplanung von Belichtung und Belüftung dominiert. Zwar können wir heute Licht praktisch ohne die unangenehmen Nebenwirkungen erstellen. Den menschlichen Bedürfnissen, die mit Licht verbunden sind, kann man aber nur ungenügend Rechnung tragen.

DIN-Normen sind kein Maß für Planungen.

Eigentlich wollen sie das sein. U.A. weil der Arbeitsschutz mit einer großen Keule droht, wenn man von den Beleuchtungsnormen (einst DIN 5035, seit 2003 DIN EN 12464-1) abweicht. Seit 1988 (DIN 5035-7) habe ich in der Praxis allerdings keine Beleuchtung gefunden, die die Normen erfüllt hätte. Der Planer muss so tun, als hätte er die Normen verstanden, und er verlässt sich darauf, dass kein Auftraggeber klagt. Sollte einer klagen, findet er kaum einen Gutachter, der so nachmessen kann, dass sein Gutachten Recht bekommt.

Berufsbilder Lichtplaner und Lichtdesigner beinhalten Expertenwissen.

Was denn sonst? Es fragt sich nur, welches Expertenwissen. Und welche Berufsbilder gemeint sind? Die sind doch erst im Entstehen. Und der Lichtplaner müsste den Auftrag bekommen, kreativ zu gestalten. Nicht so leicht, wenn Normen Beleuchtungsstärken bis an Decken und Wänden vorschreiben, die zudem nur scheinbar begründet sind. Man stelle sich vor, einem Architekten würde vorgeschrieben, nur das Messbare in vorgeschriebener Form nachprüfbar bauen.

Die Planung von Licht ist unabhängig von Energieeffizienz.

Das will man gerne suggerieren. Tatsächlich sollte man bei jeder Planung zunächst die Anforderungen berücksichtigen - z.B. geringstmögliche Fehler bei der Arbeitsausführung - und dann erst diesen mit effizienter Technik entsprechen. Bei der Lichtplanung sind die Anforderungen allerdings sehr schlecht oder gar nicht begründet (z.B. hier oder da). Die Zielgröße bei Planungen ist fast immer die Beleuchtungsstärke und die ist nachweislich für die Lichtqualität fast ohne Bedeutung (z.B. hier oder da oder dort). Kein Mensch kann Beleuchtungsstärke sehen, aber die Elemente, die sie erzeugen. Kein Mensch glaubt, dass sie etwas mit der Anmutung von Räumen zu tun hätte.

HCL ist integrative Lichtplanung.

HCL = human centric lighting ist nur dann integrative Lichtplanung, wenn man darunter versteht, dass neben Sehwirkungen auch gesundheitliche Wirkungen in die Planung der künstlichen Beleuchtung einbezogen werden. Allerdings sagt ein kommender ISO-Bericht dazu aus: Wichtig - Die Vorteile der integrativen Beleuchtung können nur realisiert werden, wenn die von qualifizierten Spezialisten geplant und angewendet wird. Gleichermaßen wichtig ist der korrekte Betrieb des Beleuchtungssystems durch die Beauftragten oder Benutzern. (ISO/TR 21783)

Lichttechnik ist überlebt.

Kann sein. Auf jeden Fall ist viel lichttechnisches Wissen durch den Übergang zur LED-Technologie obsolet geworden. Vieles ist aber einfach vergessen worden, weil die neuen Macher es gar nicht kennen. Bezeichnend für die Schnarchphase, in der sich viele Institutionen befinden, ist die Neudefinition des Farbwiedergabeindex. Der alte war, wenn man den Gerüchten glauben will, dadurch entstanden, dass man die Testfarben so lange hin und her geschoben hatte, bis die Dreibandenlampe akzeptabel schien. Die neue will noch anerkannt werden.

Lichtforschung muss neu gedacht werden.

Gibt es die - die Lichtforschung? Ich denke, viele Disziplinen forschen auf Teilgebieten, für die sich die Lichttechnik zuständig wähnt. Derzeit dominieren die Chronobiologen. Das sind meistens Mediziner, aber keine Lichttechniker und auch keine Allgemeinmediziner. Dennoch fühlten sich die Lichttechniker dazu berufen, den Stand der Wissenschaft auf diesem Gebiet zu definieren - das ist ISO/TR 21783. Sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass sich andere damit beschäftigen. Ein Novum, dass Angehörige eines Fachgebiets den Stand der Wissenschaft auf einem anderen Fachgebiet definieren. Was Beleuchtung oder Leuchtmittelentwicklung angeht, ist die sog. Lichtforschung sehr schwach auf der Brust. Die Musik spielt sich anderswo ab.

Die LiTG ist ein Verein ohne große Aktivitäten.

Die LiTG war über Jahrzehnte paralysiert, weil das Zusammenwirken von universitärer Forschung und der Praxis nicht mehr funktionierte wie einst. Schuld daran war eine Seite, ich hasse es zu sagen, welche diese war. "Wissenschaftliches" versuchte der TWA (Technisch-Wissenschaftlicher Ausschuss) mit eigenen Schriften zu bewerkstelligen. Doch die Firmenvertreter paralysierten sich gegenseitig. Dieser Zustand entspricht aber seit mindestens 10 Jahren nicht mehr der Realität.

Die Lichtindustrie ist »zwischen Blech und LED-Bausatz« gefangen.

Deutlicher kann man den Zustand kaum darstellen. "Blech", das waren die Leuchten, in die man Lampen einbaute, damit sie leuchteten. Mancher LED-Bausatz verweigert jede Zusammenarbeit und leuchtet so vor sich hin. Sprich: Es braucht keine Leuchte. So wurde sogar ein langjähriger Pfeiler des lichttechnischen Wissens - die Unterscheidung zwischen Leuchte und Lampe - in Rente geschickt. Das Formen von Licht geschieht nur noch selten in der Leuchtenentwicklung. LED ist halt eine neue Technologie und nicht ein einfacher Wechsel von einer Lampentechnik zur anderen.

Das Licht der Zukunft ist gesteuert.

Das ist ein Wunsch von Technokraten. Weil sich LED gut steuern lassen, muss man sie nicht immer steuern. Eine Steuerung muss einen Sinn für die Benutzer und Betreiber ergeben. Ansonsten ist der Unterschied gegenüber der Petroleumlampe herzlich gering. Die elektrischen Lichter hatten zunächst Drehschalter, die von der Petroleumlampe übernommen worden waren. Viel später wurden An/Aus-Schalter üblich bzw. Taster, die dasselbe tun. Mehr hat sich da nicht getan. Zumal niemand einsehen will, dass eine "intelligente" Lampe mehr Strom beim Warten verbraucht als beim Leuchten.

Wann werden Licht-Normen entbehrlich?

Vermutlich nie. Oder, es ist längst soweit. Die letzte Version von EN 12464-1 verstehen die eigenen Autoren nicht. Schlimmer noch kann es werden, wenn Lichtplaner versuchen, sie zu verstehen. Die Norm versucht, jegliche kreative Lücke zu stopfen, in der ein Lichtplaner tätig werden kann. Ich denke, diese ist die letzte Ausgabe einer Beleuchtungsnorm auf der Basis von Beleuchtungsstärken.

Nichtvisuelle Effekte in der Nacht sind geklärt – der Kuchen ist gegessen.

Ich denke, wir fangen an zu verstehen, was diese Effekte sind. Bislang hat man erst Einigkeit darüber, die Effekte mit einem Bindestrich zu schreiben: nicht-visuelle Effekte. Und dass ein enormes Entwicklungspotential grandios vergeigt worden ist. Mehr hier.

Am Tag brauchen gesunde Menschen Belichtungszeiten von 2-3 Stunden.

Oder eher 2 1/2? Bereits die Herrscher im Altertum wussten, dass der Lichtentzug den Menschen krank macht. Deswegen ließen sie manche Menschen in dunklen Verliesen verrotten. In der modernen Zeit versuchte die amerikanische Justiz Schwerverbrecher durch Lichtentzug zu zähmen. Das Schicksal von Al Capone in der lichtlosen Zelle von Alcatraz berührte aber viele, so dass Alcatraz geschlossen wurde. Andererseits war zu viel Licht eine besonders perfide Hinrichtungsmethode. Wie lange ein Mensch belichtet werden muss, damit er gesund aufwächst und bleibt, entzieht sich meiner Kenntnis.

Lichtplanungen sollten von 1.000 bis 1.500 lx horizontal und von 600 bis 800 lx vertikal am Auge ausgehen.

Schon diese Angaben zeigen, wie fragwürdig das Konzept ist. 1.000 lx oder 1.500 lx am Auge horizontal? Da die menschlichen Augen meistens etwa senkrecht stehen, haben sie nichts von dem Licht, was an denen vorbei fliegt. Bei den Werten für "vertikal" muss sich der Lichtplaner überlegen, welche vertikale Ebene er denn beleuchten will. Es gibt unendlich viele. Welche er davon auch nimmt, es wird immer Menschen geben, die genau in der anderen Richtung sitzen. Das Konzept ist - sagen wir mal nett - ausbaufähig.

Tageslicht reicht mit viel Aufenthalt im Außenbereich aus.

Hier ist wohl die circadiane Wirkung gemeint. Ich denke, bereits relativ wenige Aufenthalte im Freien zur richtigen Zeit reichen aus. Die Wirkungen von Tageslicht auf circadiane Wirkungen zu verkürzen, könnte allerdings eine der dümmsten Ideen sein, denen man folgen kann.

Dynamisches Kunstlicht bringt keine messbaren Vorteile.

Sagt wer? Ich kenne viele, die das Gegenteil behaupten. Es ist wahr, dass man die Wirkungen nicht mit dem Zollstock messen kann. Dass keine Vorteile vorhanden sind, würde ich erst dann glauben, wenn man den theoretischen Hintergrund widerlegen kann.

Licht ist Lebensmittel.

Und mehr. Es ist jedenfalls wichtiger als Wasser oder Luft, ohne die man bekanntlich nicht leben kann. Diese sind für Lebensprozesse unentbehrlich, sie steuern aber nicht die Lebensprozesse. Licht tut es.

Wer eigene Antworten auf die Thesen hat, kann das staunende Männchen durch diese ersetzen. Eigentlich sollte jeder eine Antwort haben, es geht ja um unser Leben. Leider ist Licht so billig und der nächste Schalter so nahe, dass wir vergessen haben, welche Rolle Licht für das Leben spielt.

Nicht nur Spinat gedeiht besser, wenn man Licht besser definiert

-

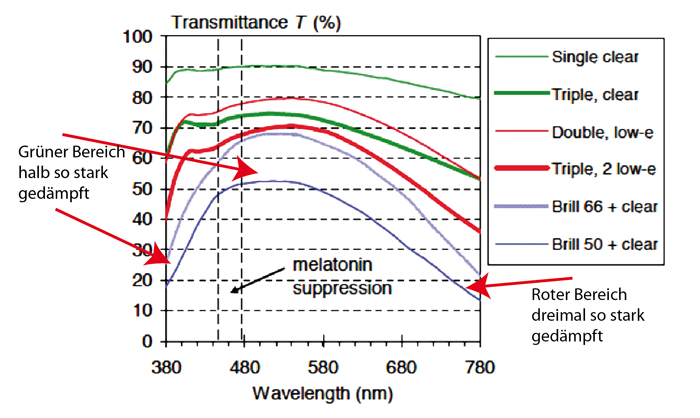

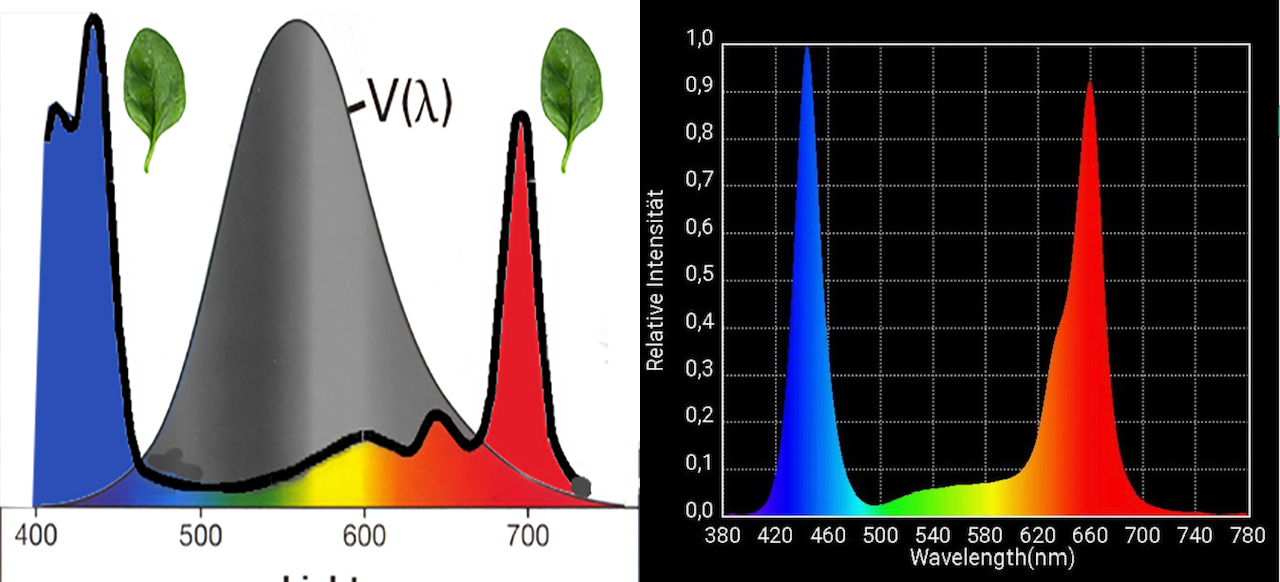

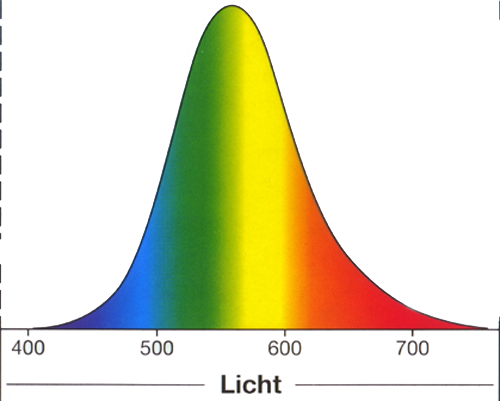

Gestern sinnierte ich über das Bonus-Malus-System, das für die Beleuchtung eingeführt wurde. Dabei erwähnte ich ein Reizwort für alle Kinder seit über einem Jahrhundert, somit für alle Erwachsenen, den Spinat. Der sieht so schön grün aus, weil er alles Grüne von sich weist. Der Wald und die Felder sehen so grün aus, weil die Pflanzen das Licht anders sehen als Menschen. Für diese, und nur für diese, ist die schöne Kurve gemacht, die man bündelweise aus dem Internet laden kann. Dummerweise richten sich auch die Glasmacher, die unsere Häuserfassaden liefern, auch daran, und …? Schneiden aus dem Sonnenlicht genau diejenigen Teile weg, die das Gesunde vom Licht ausmachen. Rot und Blau werden abgeschnitten, wenn nicht gänzlich beseitigt. Das Weggelassene deckt sich zudem mit dem Licht, das die die Pflanzen im Innenraum brauchen. Das Durchgelassene sieht dann grünstichig aus. Das braucht weder die Beamtenpalme noch der Beamte. Büros, die von außen wie ein Aquarium aussehen, sind energetisch optimiert. Ansonsten nicht.

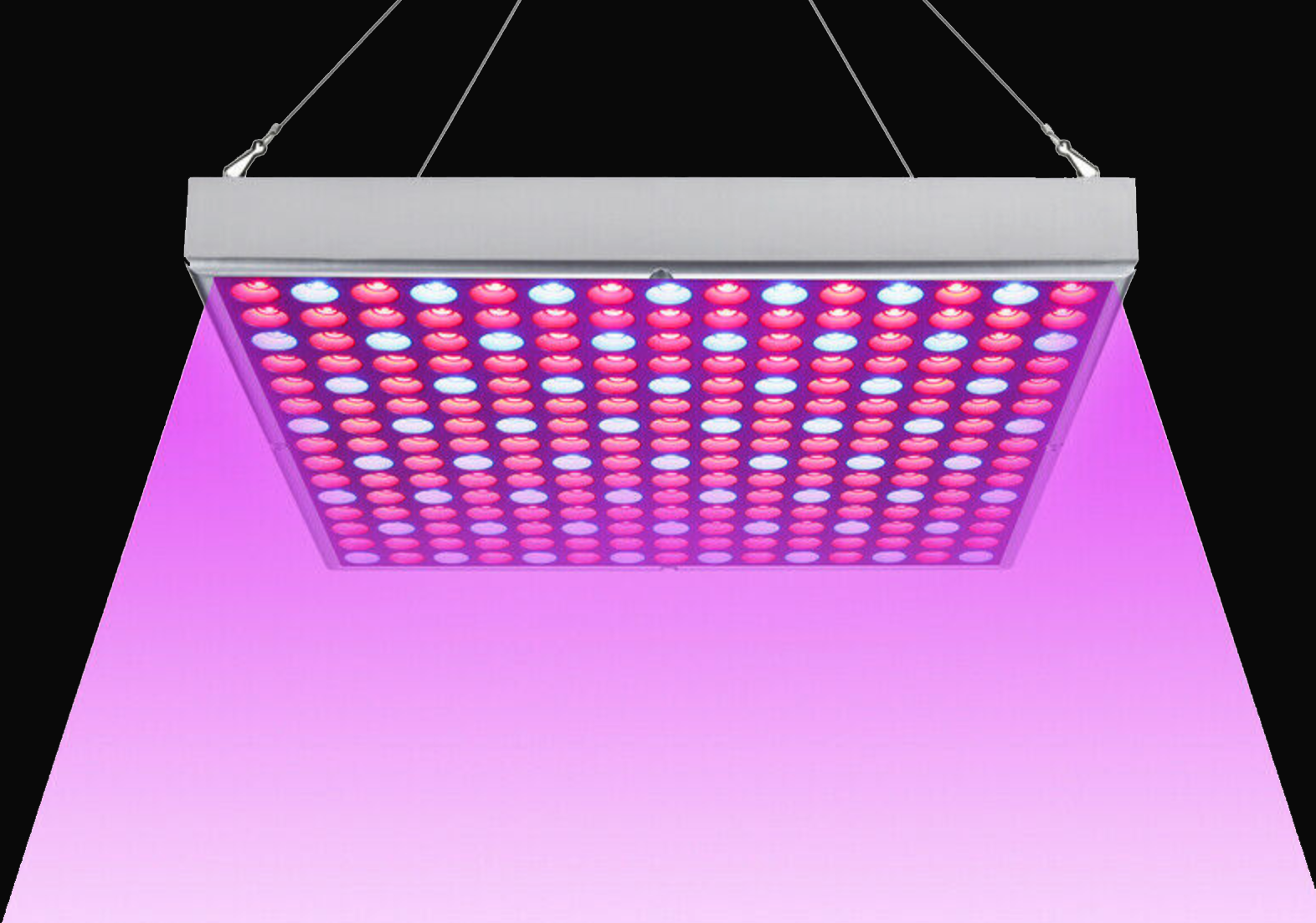

Oben links sieht man den Unterschied zwischen dem, was Licht für das menschliche Auge ausmacht und was für das Pflanzenwachstum benötigt wird. Präzise gesagt, das Absorptionsspektrum des Chlorophyll. Zum Wachstum der Pflanze allgemein - später. Rechts davon sieht man, was ein Hersteller daraus macht, und zwar mit Hilfe von LED. Dieses Leuchtmittel unterscheidet sich sehr wesentlich von herkömmlichen Lampen. So war z.B. die Glühlampe immer an eine bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeit gebunden, an das Plancksche Strahlungsgesetz. Man kann sie zwar manipulieren, dass sie z.B. viel und weißeres Licht ergibt - Potzblitz - dafür sehr schnell stirbt, oder sehr sehr lange lebt - z.B. 120 Jahre (hier) - und dafür schön rot glüht. Auch Entladungslampen, egal wie willig sie sind, benehmen sich ansonsten störrisch und senden Strahlen aus, die sie nicht aussenden dürfen (z.B. UV von HMI-Lampen).

LED sind im Prinzip monochrome Strahler, also ziemlich einfarbig. Will man ein gewünschtes Spektrum erzielen, so kann man verschiedene von Ihnen kombinieren und mit Leuchtstoffen jonglieren. Und das klappt gezielt. Also kann man das Spektrum von dem mittleren Bild, lupenrein an das Chlorophyll angepasst, herstellen und daher auch kaufen. Licht ist das aber nicht. Eine Reihe Hersteller, z.T. sehr spezialisiert, bieten LED-Spektrum genau für Freunde gepflegter Botanik an. Die Marken will ich nicht nennen, aber dass ihr Konzept funktioniert. Hingegen kann eine ansonsten sehr gepflegte Büro- oder Wohnumgebung sehr ungepflegt wirken, weil sowohl das Tageslicht (s. Bemerkung zu Fassaden oben), als auch das elektrische Licht (LED aber normal) dazu führen, dass die früher prägende Gestalt der Beamtenpalme leider nicht mehr so prägend ausschaut. (Anm.: Ich konnte in keinem Büro mehr die Beamtenpalme finden und fotografieren. Sie müssen sich deswegen mit der traurigen Gestalt der Yucca Palme hier zufrieden geben. Diese verdankt ihre Gestalt tatsächlich jahrelanger Bestrahlung mit ungeeigneten Lampen in einem Bürohaus.)

Leider, leider sieht ein für Pflanzen und Gemüse optimal beleuchtetes Ambiente nicht sehr einladend für Menschen aus.

Man muss noch ein letztes Wort zum Bedarf von Pflanzen bezüglich Licht verlieren. Würde sich deren Bedarf ausschließlich am Chlorophyll richten, wäre zu überlegen, warum sich um Gottes Willen die gesamte Botanik so unter der Sonne entwickelt hat. Die Antwort ist, dass zwar das Chlorophyll eine der wichtigsten Grundlagen des Lebens auf Erden bildet, aber nicht die alleinige. So kann man allein durch unterschiedliche Betonung der blauen oder roten Seite, den Pflanzen das Gefühl eine anderen Jahreszeit vermitteln. Dann wachsen sie bei zu viel UV anders (buschig, gedrungen) als bei zu viel rot (elend lang). Also mal schnell hoch, mal kleingedrungen. Da ich bei den Recherchen viele Diskrepanzen in den einzelnen Aussagen festgestellt habe, gebe ich nur den Hinweis, dass man mit dem hier gezeichneten Spektrum allein nicht hantieren soll. Also weiter recherchieren. Man muss nicht unbedingt Vertical Farming oder 3-D-Farming betreiben wollen, um die Sache brennend interessant zu finden. Eine grüne Wand in der Wohnung oder bereits ein einziger Blumentopf, aus dem man eine Pflanze ziehen will, genügt als Anlass.

Übrigens, den schönen Pflanzen, die Sie beim Gärtner kaufen und bei Ihnen trotz bester Pflege schrumpeln, könnte es an passendem Licht mangeln. Der Gärtner zieht die in dem passenden Lichtmilieu hoch. Und lässt sie schön blühen. Wenn Sie etwa wie das Vorstandsmitglied des Fachverbandes Raumbegrünung und Hydrokultur in Berlin denken und immer 500 lx Licht für optimal halten, kommen Sie garantiert auf keinen grünen Zweig. Wirklich garantiert! Denn was in Lux gemessen wird, ist nur das Licht, was man irrtümlicherweise für Menschen definiert hat. (mehr dazu hier). Zudem gibt es neben der Photomorphogenese (oben etwas erklärt) noch den Photoperiodismus. Photoperiodismus bezeichnet das Phänomen, dass Pflanzen auf unterschiedliche Weise auf die Länge der Licht- und Dunkelperioden reagieren. Einige Pflanzen blühen nur, wenn die Dauer der täglichen Belichtung unter einem kritischen Wert liegt (Kurztag-Pflanzen); andere dagegen blühen nur, wenn das tägliche Licht über diesem kritischen Wert liegt (Langtag-Pflanze). Der Prozess des Photoperiodismus wird auch durch die Wellenlänge des Lichts beeinflusst, wie die Photomorphogenese auch. Wie? Das steht im Stammbuch der Pflanze geschrieben - und wird niemandem verraten.

Bitte allen verraten: Wenn ganz große Experten den Lichtbedarf von Pflanzen in Lux messen oder empfehlen, so und so viele Lux für Beleuchtung zu nehmen, sind sie ganz kleine Lichter. Dann lieber jemanden mit dem grünen Daumen fragen.

Mehr Fake News - UV dient zum Sehen

In einigen Blogs hatte ich das Thema "Licht" behandelt, das von der CIE als Teil der Sonnenstrahlung definiert ist, der eine Sehempfindung hervorruft. Das ist so seit mindestens 1938, als das Internationale Wörterbuch für Beleuchtung erschien. Diese Definition haben allerdings nur die Lichttechniker akzeptiert. In der Physik, der Medizin und im allgemeinen Gebrauch gilt sie nicht. Licht im Allgemeinen ist "optische" Strahlung, d.h. Alles, was sich mit optischen Instrumenten einfangen oder messen lässt. Dazu gehört UV wie IR. Im Kurzwelligen fängt der Bereich an mit UV-C Strahlung, die allerdings tödlich wäre, würde die Atmosphäre sie durchlassen. Und endet bei den Radiowellen.

Warum man etwas, was jeder kennt, und mit der sich viele Disziplinen von Physik zur Landwirtschaft befassen müssen, anders definiert als alle verstehen, muss einem erklärt werden. Die Pflanzen leben nach der "umgekehrten V(ƛ)-Funktion". Obwohl jeder weiß, dass Pflanzen "Licht" brauchen, ist es bestimmt nicht das so definierte Licht.

Die CIE-Definition macht dann Sinn, wenn man solche Sachverhalte klären, untersuchen oder behandeln will, die mit der Sehempfindung beim Menschen zusammenhängen. So mit dem Erkennen von Formen, Bewegungen etc. Bis vor wenigen Tagen war ich der Meinung, dies gelte auch für Farben. Also, Farben gibt es entweder im abgestrahlten Licht, oder sie entstehen durch Reflexion an Oberflächen. Und wir sehen Farben, die auffallendes Licht auf Gegenständen hervorrufen will oder kann. Soweit wird mir jeder zustimmen - aber vielleicht eine etwas andere Wortwahl bevorzugen.

-

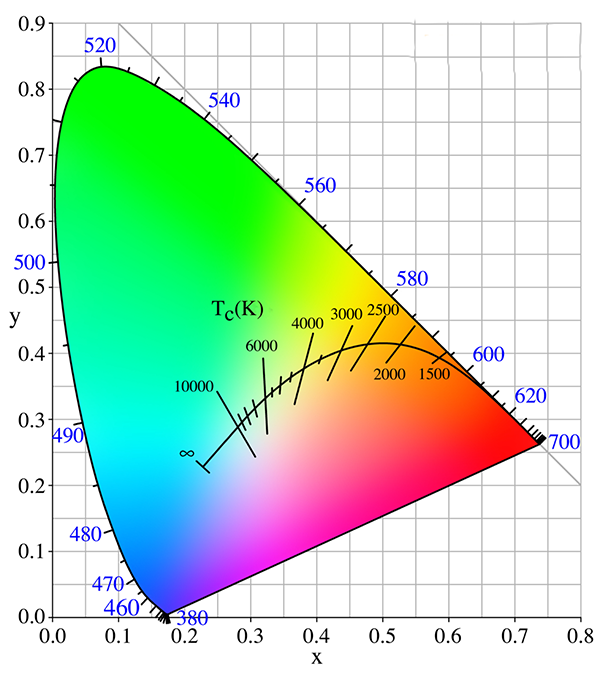

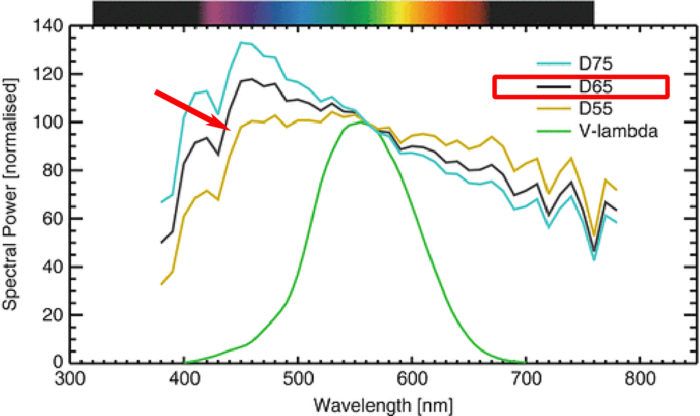

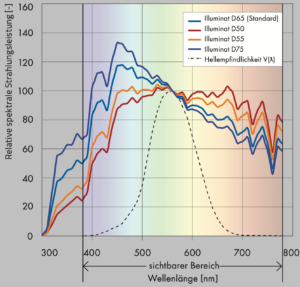

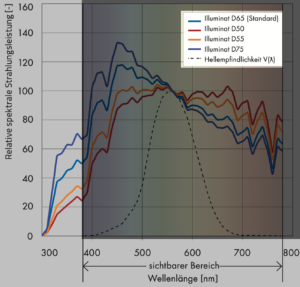

Da habe ich mir das Spektrum des Tageslichtäquivalenten D65 angeguckt, das ja dieser Tage häufig angeführt wird, um das Sonnenlicht zu repräsentieren. Also den Teil davon, der dem Sehen dient. Und der wird häufig so dargestellt.

Praktischerweise sind hier noch D75 und D55, andere Standardstrahler, mit eingezeichnet. Sie enden alle, wie befohlen, bei 380 nm. Wo denn sonst? In der Natur gibt es aber solche abrupten Grenzen nie.

Zumindest D65 endet aber nicht bei 380 nm. Wo endet sie? Bei Wikipedia liest man das unter Normlicht: "Normlichtart D65: Strahlungsverteilung mit einer Farbtemperatur von 6504 Kelvin (entspricht etwa einem grau verhangenen Himmel). Die mit „D“ beginnenden Normlichtarten entsprechen Tageslicht (en: daylight) und beinhalten die natürlichen UV-Anteile des Sonnenlichtes, die für den Menschen zwar nicht sichtbar, aber bei der Arbeit mit fluoreszierenden Oberflächen wichtig sind (etwa bei bestimmten Papierarten)."

Dient UV nun zum Sehen oder nicht? Denn nicht nur bei Papier, sondern allgemein bei allen Oberflächen, die Licht nicht nur einfach reflektieren, sondern die Strahlung umwandeln, dient UV dem Sehen. Und zwar seit lange vor der Erfindung künstlicher Beleuchtung. Man wusch schon im 18. Jahrhundert Wäsche mit Rosskastanien, deren Extrakt als optischer Aufheller diente. Seit etwa 1930 benutzt man die Aufheller in Waschmitteln oder Farbanstrichen. Das Fernsehen kommt wohl auch nicht ohne die aus. Deswegen haben die Normlichtarten mit D am Anfang UV im Paket. Ob die Schlagzeile der Münchner TZ auch dasselbe meint, wenn sie sagt "Den edlen Rasen streicheln 540 UV-Strahler mit ihrem Licht, wenn kein Spiel auf dem Programm steht.", weiß ich nicht. Die TZ meint " Dem Rasen gefällt die Lichtorgie … Er ist viel dichter und wächst schneller“ . Hingegen meint Bayern München selber, sie hätten "Zusätzliche UV-Leuchten für das optimale Fernsehbild …"

Man muss sich wundern, welche Klimmzüge erforderlich sind, wenn man etwas Selbstverständliches (Licht = optische Strahlung) einäugig sehen will. Irgendwann fallen einem die weggelassenen Realitäten auf die Füße. Da die Beleuchtung der Allianz Arena (vermutlich) nicht von Amateuren geplant wurde, darf man davon ausgehen, dass selbst stolze Profis Opfer von unsinnigen Definitionen werden können.

Warum mich so etwas so interessiert? Zwei Leute, die ich gut kenne, haben praktisch aus demselben Grunde viel Arbeit verloren. Der erste davon war ich. Ich hatte vor langer Zeit ein Modell des Berliner Olympiastadions gebaut. Für dessen Rasen musste feiner Frottee per Hand gefärbt werden, damit der Rasen so grün ist wie dessen Original. Die Tribünen habe ich der Einfachheit halber grau gelassen. Ich musste Farbe für 36 m2 mischen, die Gesamtfläche streichen und dabei die Farbe dem Rasen anpassen. Das hat etwa eine Woche gedauert. Paar Wochen später kam der Scheinwerfer, der das Ganze beleuchten sollte. Tat auch, nur nicht wie geplant. Die Tribünen leuchteten hübsch lila der Entladungslampe dank. Zum Farbenmischen hatte ich auch Entladungslampen benutzt, aber halt andere. Die produzierten weniger lila. Angaben zu der UV-Emission der Lampe waren nirgendwo finden. Da man sie theoretisch nicht sieht, braucht man keine Daten davon. So die Logik der Antwort, die ich vom Hersteller bekam. Gesucht hatte ich die nicht. Wer soll nach Dingen suchen, die es definitionsgemäß nicht gibt?

Schlimmer erging es unserem Farbprofessor. Der dirigierte die Dekoration des Labors als Faschingsraum. Das Labor war ideal dafür, weil alles schwarz war. Darauf würden die Objekte hübsch leuchten. So etwa 200 m2 Fläche gestrichen und mit schönen Bildern gestaltet. Der Fasching lief aber sehr traurig ab. Wir hatten die falschen Farben gemixt und mit dem Weißmacher gegeizt. Wenn solche Dinge Leuten passieren, die peinlichst genau auf Farben und deren Wiedergabe achten, wie mag es anderen ergehen? Ich schätze mal, dass auch in der Allianz Arena hat man erst später gemerkt, dass für das "optimale" Fernsehbild UV-Leuchten gebraucht wurden. Allerdings leuchten die theoretisch nicht. Praktisch schon.

Wo hängt man die Leuchten hin, damit sie gesund leuchten?

Das Dümmste, was die Lichttechniker gemacht haben, war es, die Leuchten an die Decke zu hängen. So kommt das Licht immer von oben. Das entspricht zwar einem himmlischen Vorbild. Man darf aber trotzdem erwarten, dass man kreativ agiert, wenn man eine neue Technologie schafft. Auch wenn herkömmliche, sprich altertümliche, Leuchten auch früher oben hingen, so z.B. in der Burg Eltz. Und auch wenn der liebe Gott mit gutem Beispiel voran gegangen war, indem er seine Himmelslaterne nach oben hing.

Allerdings scheint er mit dem Ergebnis nicht so glücklich geworden zu sein. Denn er probiert den ganzen lieben Tag die Position. Morgens ist die Sonne im Osten, d.h. etwa. Abends findet man sie im Westen, auch etwa. Dazwischen wird dauernd eine neue Position ausprobiert. Das Ergebnis ist enttäuschend. Morgens sieht das Licht schön rot aus, bleibt aber nicht so. Mittags hat man zwar viel Licht, aber keine Schattigkeit. Abends sieht es wie morgens aus, nur aus der umgekehrten Richtung.

Genervt bricht der Herr den Versuch ab. Ruht sich eine Weile und fängt wieder mit einem etwas veränderten Startpunkt an. So geht es seit meiner Geburt. Vermutlich war es schon früher so. Ich konnte allerdings keinen Reim darauf machen, weil nicht vorhanden. Die Lichttechnik verbesserte die Lage derart grundlegend, dass die Lichter immer dort hängen, wo man sie einmal angebracht hat. Sie gehen auf Kommando an, um zu leuchten. Und hören erst damit auf, wenn die Arbeit zu Ende geht. An manchen Orten brennen sie daher ewig.

Ganz wichtige Menschen, die Chronobiologen, sehen darin eine Störung des circadianen Rhythmus. so genannt nach dem Rhythmus, den Gott, Pardon die Sonne vorgibt. Der heißt circa... , weil es mit der Genauigkeit hapert, wie oben dargestellt. Was für eine Lösung könnte nun besser sein als das, was die Natur, zugegebenermaßen nicht perfekt, vorgibt?

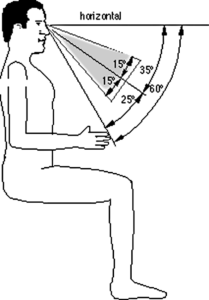

Die besten ihrer Profession haben sich nun zusammen getan und sagen, der Mensch brauche melanopische Lux. Und das viel mehr als heute üblich. Also muss man dafür sorgen, dass die Lux ins Auge gehen. Kein Problem, wenn die Menschen bei der Arbeit sich hinlegen würden wie z.B. auf Malle am Strand. Dann kommt das Licht vom Himmel, Pardon von der Decke, direkt ins Auge. Ergo würden die Leuchten mal den Aktenordner des Beamten beleuchten und mal den Beamten selbst, wenn er brav seinen täglichen Dreikampf, Lochen, Bumsen, Abheften, absolviert.

Dummerweise ist das physikalisch nicht möglich, weil sich der Beamte für den Dreikampf aufrichten und sitzen muss. Da gucken seine Augen so um 35º nach unten. Das ist wissenschaftlich gesehen circa waagrecht. Also schreiben wir die melanopischen Lux waagrecht vor. Die heißt Vertikalbeleuchtungsstärke. Zwar schreiben nicht wenige vertikale Beleuchtungsstärke. Das lehnt der Fachmann entschieden ab, weil die horizontal einfällt. In welcher Position auch immer sich der Beamte befindet, sein Blick fällt optimal senkrecht auf die Akte. Dann kann eine Leuchte aber nie Auge und Akte zusammen beleuchten. Das Licht fliegt geradeaus, bis es etwas trifft. Notfalls bis zum Ende des Universums.

So weit so gut! Wie kriegen wir aber die Leuchten dazu, ihr Licht waagrecht abzustrahlen? Man könnte sie z.B. an die Wand hängen. Oder dort Spiegel anbringen. Egal, Wissenschaftler geben sich nicht mit lästigen technischen Details ab. Gott hat's auch nicht soo mit der Genauigkeit … Und der Praktiker macht die Industrieleuchten seit etwa einem Jahrhundert so, dass sie die Arbeitsebene beleuchten und nicht die Augen der Arbeitenden. Seit 1970 gibt es in Deutschland Blendungsbegrenzungskurven, die verhindern, dass das Licht einem ins Auge fällt, sprich blendet.

Auftrag: Man muss es also irgendwie schaffen, dass das Licht von der Decke nunmehr direkt ins Auge fällt, ohne dass sich sein Spektrum ändert. Denn für die melanopischen Lux ist nicht nur die Menge des Lichts entscheidend, sondern auch die Qualität, nämlich das Spektrum. Wenn die Decken melanopisch strahlen, wird das Licht weniger melanopisch, wenn es auf Wände, Tische oder Bildschirme fällt.

Richtig gelöst ist nur die Sache mit dem dritten Aspekt, Zeit. Melanopisch soll das Licht von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr brennen. Danach ist Schluss. Die Nacht gehört zu dem Ruhe suchenden Menschen.

Wem das Ganze Spanisch vorkommt, möge das ganze in Englisch lesen (hier). Wer nicht ewig auf die Realisierung des melanopisch wirksamen Lichts warten will, kann zu einem altmodischen Mittel greifen. Fenster. Nicht seit immer, sondern etwa seit 8.000 Jahren kommt dessen Licht waagrecht eingefallen. Und scheint auch allen zu gefallen.

Leider funktioniert das Ding nur wenn die Sonne scheint. Wenn die aber nicht mehr scheint, muss sich der Mensch zwischen 19:00 und 22:00 auf den Schlaf vorbereiten. Danach ist endlich Schluss. Da reichen Kerzen oder Taschenlampen. Aber bitte nicht melanopisch. Wo bleiben da die Körperrhythmen, wenn das melanopische Licht den ganzen Tag blau bleibt? Das erzähle ich ein andermal.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025