Posts in Category: Allgemein

Licht und Science Faction

Science Faction ist anders als Science Fiction eine verdammt ernste Geschichte. Während Science Fiction sehr amüsante Produkte hervorgebracht hat, z.B. Jules Vernes Mondfahrt, die viele Leute heute noch für unmöglich halten – die Amis waren nie auf dem Mond -, gehört Science Faction zu den übelsten Auswüchsen unserer Gesellschaft.

Der Reihe nach: Science Fiction ist ein Genre für Höchst-intelligente. Der Autor wie der Leser. So schlüpft das Raumschiff Enterprise bei Star Trek immer wieder durch einen Zeittunnel um Einsteins Theorie zu umgehen, dass die Maximalgeschwindigkeit im Universum die des Lichts ist. Der Autor solcher Dinge muss maximale Phantasie haben. Ein doofer Leser kann da allenfalls bei den Trekkies auf Partys mitsaufen, aber keinen Honig saugen. Der Leser muss eben auch intelligent sein.

Bei Science Faction sind die Rollen anders besetzt. Die Intelligenten – bzw. Schlauen – lesen eine echte wissenschaftliche Erkenntnis und machen ihren Reim darauf, um ihr Geschäft zu betreiben. Sagen wir mal, bei Gesundheit und Licht (Sie lesen nicht falsch, das ist der Titel des Buchs von John Ott, dem Erfinder von TrueLight) liest man, dass das Spektrum des Lichts wichtig sei für das Wachstum. Wovon? Das sagt der Intelligente, der bestimmte Lampen verkaufen will, nicht. John Ott hat tatsächlich das behauptet aufgrund seiner Beobachtungen mit Kürbissen. Er war nämlich damit beauftragt, Kürbisse für den Film Cinderella zu ziehen. Dabei fiel ihm auf, dass die Kürbisse je nach Lichtspektrum anders wuchsen.

Bei uns in Berlin würde man dazu „Moin!“ sagen. Jeder Bauer weiß das doch. Und die ganze Weinwirtschaft lebt davon, dass auf jeder Seite eines Hügels der Wein anders gedeiht und schmeckt. Macht nix. John Ott hat Geschichte geschrieben, weil er ein Fotograf und Filmer war. Das mit den Kürbissen war nur ein Teil seiner Wahrheit. Er hat sein Leben als Banker aufgegeben, um sich mit Pflanzen zu beschäftigen, was er etwa 70 Jahre tat. Und als Fotograf erkannte er Dinge, an denen andere blind vorbei laufen.

Der Science Factionist nimmt ein Stückchen Wahrheit aus Ott’s 70 Jahren mit Licht und Pflanzen, braut das zusammen mit „Licht und Gesundheit“ – blau mach schlau – und verkauft irgendwelche Produkte, Weisheiten u.ä. Wäre dies nur das Metier von schrägen Charakteren, hätten wir keine Probleme damit. Taschenspielertricks ziehen zwar, aber nicht ewig. Schlimm: In der ganzen Wirtschaft hat Science Faction Methode oder ist Methode. So auch in der Lichttechnik. Beträfe das nur bestimmte Leute oder Sachverhalte, wäre das auch kein Problem. Mit Irrungen und Wirrungen kenn man sich in der Wirtschaft ja gut aus.

Anders, wenn ein erheblicher Teil der Energie für Licht buchstäblich auf den Teppich fließt oder gar die Anwesenden oder deren Arbeit stört. So z.B. der Begriff „Allgemeinbeleuchtung.“ Dieser wurde in den 1930er Jahren geprägt und führte zu der „Erkenntnis“, sie fördere die Leistung. Wow! Stimmt etwa nicht? Stimmt nicht … mehr. Damals gab es in der Arbeitswelt eher Funzeln, die hier und dort ein paar Lux erzeugten. Es war eine Notsituation. Licht war teuer, mit Wärme verbunden und stank – gelegentlich.

Der Vorsitzende des entsprechenden Normenausschusses hat in den 1970er Jahren daraus eine Art religiösen Glauben entwickelt. Allgemeinbeleuchtung war für ihn gleiche ... an allen Arbeitsplätzen. Was bedeuten die …? Er nannte sie Lichtqualität. In einer Halle, in der nur ein Arbeitsplatz war, der bestimmte Anforderungen an die Beleuchtung stellte, mussten alle Arbeitsplätze gleich beleuchtet werden. (Später wurde dies aufgeweicht, und angewendet wurde das Konzept auf Bereiche innerhalb einer Halle.) Etwa falsch? Nein, nur konsequent. Wenn eine Arbeit eine bestimmte Art Beleuchtung benötigt, muss ich dies an jedem Arbeitsplatz realisieren, und nicht hier und da.

Seine Kollegen und Nachfolger, die mit dem Begriff Lichtqualität nichts anfangen konnten, machten daraus „gleiche Beleuchtungsstärke“. Der Lichtteppich ohne Sinn und Verstand war geboren. Auch heute sucht die Lichttechnik nach einem, der weiß, was Lichtqualität ist. Es gibt ein imposantes Schriftstück (da und dort), zu dem man denjenigen sucht, der das Schriftstück versteht. (Darf gendergerecht auch diejenige sein.)

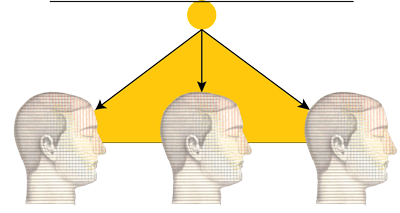

Eine besonders schwachsinnige Anwendung der Vorstellung von „gleiches Licht überall“ ist die Anwendung der Erkenntnis, dass große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld zur Ermüdung führen. Kann im Prinzip als wahr angenommen werden, wobei „groß“ erstmal definiert werden muss, denn Sehen und Erkennen beruhen auf Leuchtdichteunterschieden. Eine Schrift der LiTG Deutschlands zur Sportstättenbeleuchtung hat aus dieser – bestimmt nicht – falschen Erkenntnis einst die Schlussfolgerung gezogen, dass in Stadien die Tribünen genauso hell beleuchtet werden müssen wie das Spielfeld. Sonst würden Spieler und Zuschauer ermüden. Ein teurer Unsinn, der auch noch die Zuschauer stört und das Spiel negativ beeinflusst. Und Millionen Fliegen das Leben kostet.

Die Störung der Zuschauer besteht zum einen durch direkte Beleuchtung. Stadien werden nicht durch sanfte Kerzen beleuchtet sondern durch mächtige Scheinwerfer. Zum anderen aber werden die Zuschauer durch die Angleichung von Spielfeld und Tribüne gestört. Wo die Musik spielt muss das Auge selbst herausfinden. Üblicherweise macht man das durch Licht. Weiß jeder Billardspieler und Zuschauer von Box-Events. Man erschwert also dem Zuschauer die Sehaufgabe, um ihn vor einer ominösen Ermüdung zu schützen, die noch nie einer nachweisen konnte. Übrigens: die Vorstellung mit der Ermüdung stammt aus den 1940ern. Wie man Ermüdung misst, weiß man auch heute noch nicht. Wie haben die damals wohl Ermüdung nachgewiesen? (Bitte besser nicht nachfragen. Wenn Sie erfahren, was da gemacht wurde, fallen Sie vom Glauben.)

Besonders schlimm wirkt sich das Ganze aus auf den Spieler. Er sieht fliegende Bälle nicht, wenn die Tribüne hell beleuchtet ist. Besonders schlimm an regnerischen Tagen, wo der Rasen schimmert und die Zuschauer in Ostfriesennerz ein buntes Patchwork bilden. Diese Vorstellung habe ich nicht etwa selbst entwickelt, sondern von einem gelernt, den in Deutschland jedes Kind kannte, Sepp Meyer.

Derzeit droht Science Faction in Sachen nicht-visuelle Wirkungen von Licht (einige Highlights hier und da). Die genutzte Erkenntnis lautet: der Mensch braucht den Rhythmus des Tages als Steuerung, um gesund zu leben. Stimmt.

Ergo simulieren wir den Tag im Innenraum. Fragt sich welchen? Den Wintertag? Nee, zu kurz. Den Sommertag? Nee, zu warm und zu lang. Den Regentag? Nee, zu trüb. Den Sonnentag? Nee, zu hell. Was ist mit abends? Nee, da müssen die Leute doch arbeiten und nicht schlafen.

Andere vermuten eher Unsinn und Kosten dahinter. Nee, weg damit.

So bringt man sich um die Chance, Licht wirklich zu begreifen.

LiTG-Publikation 38 »Leistungsbilder Lichtplanung« erschienen

Die LiTG veröffentlichte vor einer Woche den ersten Beitrag mit dem Schwerpunkt "Arbeitspraxis". Er behandelt die Lichtplanung und wurde von Tilo Bauer, Ulf Greiner Mai (federführend), Renate Hammer, Clemens Tropp, Mathias Wambsganß geschrieben.(ISBN 978-3-927787-63-6, 1. Auflage Januar 2019)

Zum Verständnis: LiTG Publikationen werden vom Technisch Wissenschaftlichen Ausschuss in Auftrag gegeben, das Ergebnis von diesem beraten und vor der Veröffentlichung akzeptiert. Es handelt sich daher um eine autorisierte Fassung.

Das Info-Blatt zu der Publikation finden Sie hier.

Meine Meinung dazu: Ein Schritt zum Aufbau des Berufsbildes des Lichtplaners. Der "fehlende" Lichtplaner ist für mich die Ursache vieler Probleme mit der Lichttechnik. Obwohl ich Hunderte große Bürogebäude untersucht habe, fand ich bislang nur wenige, bei deren Entstehung ein Lichtplaner anwesend war. Zuweilen nannte sich einer der Beteiligten so. Er durfte das, weil sich jeder Elektriker Lichtplaner nennen darf. Und als "Elektriker" habe ich unterschiedlichste Menschen mit Berufen vom Architekten bis eben zum Schrauber mit Lizenz von Stromversorger kennengelernt.

Leider werden die wahren Schuldigen dieses Werk nicht lesen. Das sind all jene, denen das Licht am Ende des Planungsprozesses einfällt. Oder später. Da sind die Budgets verplant, die Kohle verfeuert. Wenn wir in Neubauten Beleuchtung überprüfen mussten, weil sich die Leute beschwerten, hat sich nicht selten der "Lichtplaner" von seinem Werk distanziert: "Ich musste die billigsten Leuchten nehmen, die da in die Schlitze an der Decke passten." Noch besser: In einem der teuersten neuen Bürogebäude von Deutschland hängen Leuchten aus einem Keller, die früher da eingelagert worden waren, weil ungeiegnet. Ob die Planer des Gebäudes sich von Professoren der Lichttechnik haben beraten lassen, die der Industrie geschrieben haben, Beleuchtung sei keine Frage, mit der sich Akademiker beschäftigen sollten. Unwahrscheinlich. Das war vor genau 30 Jahren, das Gebäude ist aber keine 10 Jahre alt.

Der Tag des Lichts - Licht des Tages

Wer hätte das gedacht? Ein einfaches Ding, das man ein- und ausknipst, wird gefeiert. Und zwar nicht so einfach, sondern mit einem internationalen Tag, ausgerufen durch die UNESCO. Weltkulturerbe? Nein, wir brauchen das Licht nicht unterm Scheffel, sondern darauf. Am 16. Mai 2019 ist es so weit. Es wird einen Kongress zum Lichtlernen geben (hier) . eröffnet wird der Reigen durch Sir Michael Berry, der seinen Beitrag Optica Fantastica nennt. Damit meint nicht den fantastischen Anblick manches menschlichen Wesens, sondern die Physik des Lichts.

Der nächste Redner, vermutlich Rednerin, ist nicht verwandt mit dem "Erfinder" des Universums, d.h. dessen Krümmung, die das Licht biegt, aber immerhin aus dem Forum Next Einstein. Afrika ist dessen Heimat. Ich nehme die Freiheit, ein einmaliges Werk hier zu erwähnen, das Licht nach Afrika bringt. Billig, nützlich, nachhaltig. Es stammt aus einem Land, in dem die Nächte sehr sehr lang sein können, Island. Mehr dazu von uns hier.

Alles beisammen kann man hier lesen.

Übrigens, heute ist der Internationale Welteisbärentag

Alte Zöpfe - neu geflochten

Gestern hatte ich noch frohen Gemüts die kommende Norm für das Tageslicht verkündet. Die stellt manches anders dar als unsere gute alte DIN 5034, deren Geschichte 1935 begonnen hatte. Warum nicht, Normen müssen turnusmäßig überprüft werden, damit man sie "anpasst", was nicht selten eine Fehlerbehebung darstellt. Der Fortschritt besteht darin, dass man anerkennt, dass man Fehler machen kann. Eine Art Aufklärung im Normenwesen, auf die eine der innovativsten Branchen der Weltgeschichte, Elektrotechnik, noch eine Weile warten wird. Dann wird die kreative Vielfalt an Steckern weltweit verschwinden. Amen.

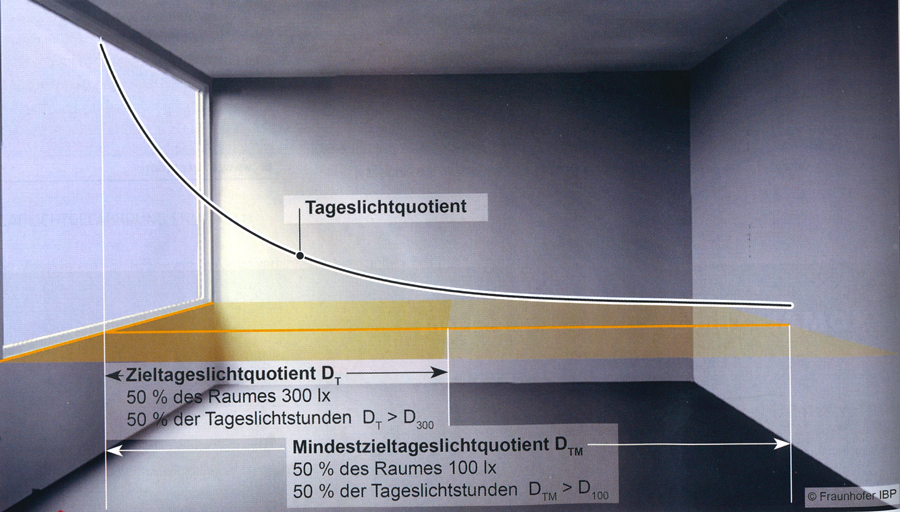

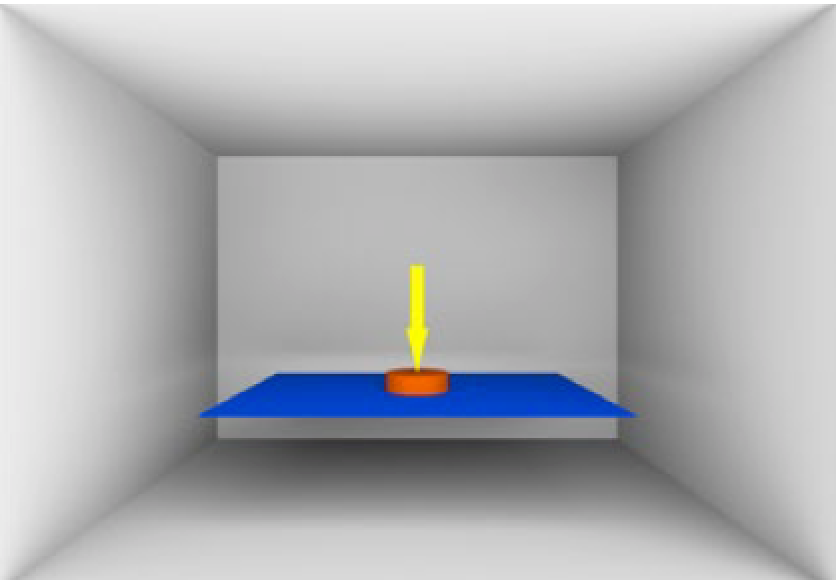

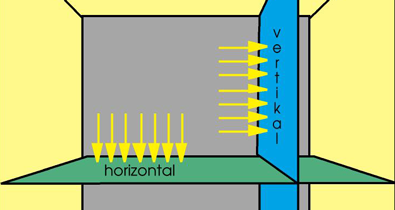

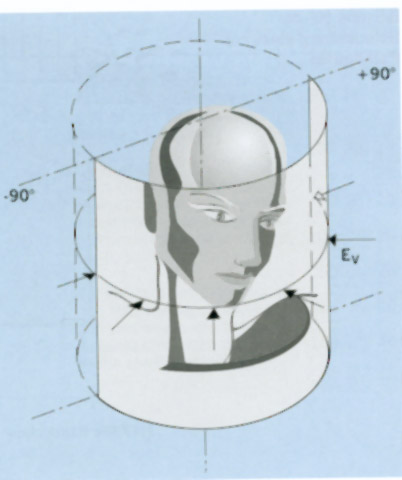

Wie man dem obigen Bild entnehmen kann, geht die Aufklärung wohl nicht ans Eingemachte. Das Bild ist zwar gegenüber DIN 5034 "modernisiert" worden, indem es jetzt einen sog. Zieltageslichtquotient gibt und einen anderen Mindestzieltageslichtquotient (Kandidat für die nächstjährige Wahl des gepflegten Beamgeschwurbels, wofür aber Beamte nichts können). Der Verlauf des Tageslichtquotienten ist derselbe. Musste auch so sein, weil dieser das Verhältnis von Beleuchtungsstärken außen und innen ist, horizontal …

Ist was? Keinem fällt auf, dass hier etwas mit etwas ins Verhältnis gesetzt wird, das nicht existiert. Draußen, in der weiten weiten Welt, hängt die Himmelsglocke über einem, und die horizontal gemessene Beleuchtungsstärke gibt es tatsächlich. (Ob sie relevant ist, und ggf. wofür, steht auf einem anderen Blatt.) Drinnen gibt es die auch – allerdings nur unter künstlicher Beleuchtung. Ich hatte eine ganze Abhandlung darüber verfasst (hier), dass diese Größe eher zur Verwirrung beiträgt denn zur Erleuchtung. Sie wurde viel gelesen und gerne überlesen. Hier geht es aber um eine kräftige Benachteiligung von Tageslicht. Diese beruht darauf, dass technische Größen, die einer labormäßigen Messung des Lichts dienen, die aber kaum ein Verhältnis zu Sehvorgängen aufweisen (z.B. kann man Beleuchtungsstärken addieren, aber keine physiologischen Wirkungen), als Grundlage für Beleuchtung mit Tageslicht heranzieht.

Wo liegt das Problem? In der Definition der Beleuchtungsstärke. Sie ist eigens dafür geschaffen worden, eine Kenngröße zu haben, die vollkommen ohne Berücksichtigung der Verteilung der Lichtquellen über einer Stelle die dort ankommende Lichtmenge beschreibt. Im Labor macht sie Sinn, ohne Zweifel. In der Praxis macht sie dann Sinn, wenn man sie in der richtigen Ebene misst. Und diese hat man vor anno Tobak in die Horizontale gelegt, weil den Bürokraten ihr Blättchen dort lag, das sie beschriften sollten oder lesen. (So ganz stimmt es nicht, in der "Büro-Antike" war das Schreibpult geneigt.) Passte auch ganz gut zu der Anordnung der Leuchten an der Decke.

Bei nicht ebenen Sehobjekten, die nicht in der vorgeschriebenen Ebene liegen, macht die Größe wenig Sinn. Dafür hat man die zylindrische B. erfunden, die erstens kaum einer versteht, und zweitens in kleinen Arbeitsräumen kaum Sinn macht. Das kann man mit offiziellen Dokumenten belegen, die einen wichtigen Fehler aufweisen. Sei's drum. Das Tageslicht fällt fast immer seitlich ein, außer man hat Dachoberlichter. Deswegen ist eine Horizontalbeleuchtungsstärke, die das Tageslicht erzeugen soll, nur eine Rechengröße. Die gibt es einfach. Mit Sehen hat sie allerdings relativ wenig zu tun. So wie es keine Vertikalbeleuchtungsstärke bei einer Deckenbeleuchtung gibt. Das Licht kommt von oben und kann daher nicht waagrecht fliegen. Das Licht fliegt - trotz Einstein - immer geradeaus.

Was kommt heraus, wenn man eine Größe dort misst, wo sie existiert, und mit etwas vergleicht, was es nicht gibt? Unsinn. Und der wird neu genormt. Den Unsinn kann man noch steigern: die Ebene, in der die Beleuchtungsstärke gemessen wird, ist seit einigen Jahrzehnten an den meisten Arbeitsplätzen irrelevant. Auf dem größten Teil der Büroarbeitplätze findet man auf dem Tisch Krims Krams, Kaffeetassen oder Blumentöpfe. Ähhh, falls die Blumen die Energieeffizienzwelle überlebt haben. Neue Fenster lassen kein Infrarot ein und aus und schneiden genau diejenigen Teile des Tageslichts ab, die die Pflanzen brauchen. Macht aber nichts, unsere neue Beleuchtungswelt ist humanzentriert und nicht gemüsebezogen. Für Pflanzen gibt es ein eigenständiges Regelwerk (hier) Die optimiert Tageslichtnutzung und künstliche Beleuchtung nach den Anforderungen der Innenraumbegrünung. So der Titel. Wenn man wegen der Energieeffizienz das Tageslicht beschneidet, installiert man halt Lampen zu den HCL-Lichtern.

LED Angriff auf Deine Kunst

Bei der Suche nach schädlichen LED bin ich über eine Anwendung gestolpert, die sehr bedenklich ist - wenn man Farbeimer verkauft. Der Maler braucht keine mehr - egal ob er eine Leinwand bemalt oder einfach eine Wand. Für alle anderen könnte die Sache eine neue Kunstrichtung sein, bei der man nur eine Kamera und paar LEDs braucht. Nicht zu vergessen, die Nacht als Leinwand. Wer mit Licht malen will, braucht die Dunkelheit. Die Künstler malen ihre Bewegungen direkt in die Kamera. Diese muss nur auf Langzeitbelichtung eingestellt sein.

Wer Interesse hat, sein Können unter Beweis und nicht unter den Scheffel zu stellen, hat große Freiheiten, was Licht, Farbe oder Bewegung angeht. Denn niemand hat gesagt, dass man nur mit totem Licht malen darf, man könnte auch veränderliches LIcht oder bewegliche Objekte einsetzen. Wenn es nicht klappt, einfach wegdrücken. Aber es scheint bei vielen zu klappen.

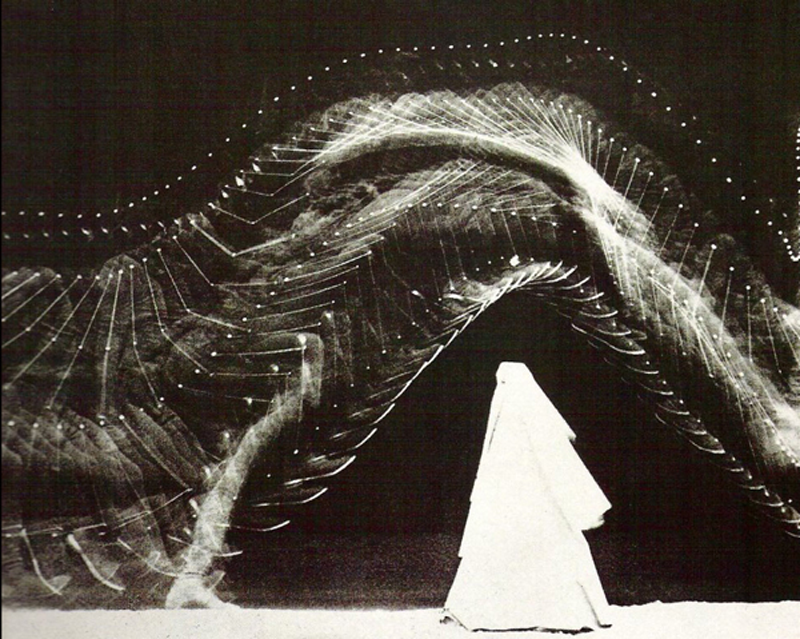

Wer sich für die Geschichte der Lichtmalerei interessiert, gibt es hier mehr, und alles hat mit diesem Bild angefangen - so etwa 1889. Mit LED ist man aber um Längen kreativer als vor noch einigen Jahren. Man gucke sich nur die Electric Sheep an und wundere was Mensch, Tier und LED so zusammen kann.

Der Lumenmann geht um

Lightpainting Einführung oder LAPP'en für Einsteiger - ein Tutorial

Lightpainting - Sheep Art

Lightpainting Tech Test

Lightpainting Guinness Woorld Record

Lightpainting Tutorial

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025