Posts Tagged: Sicherheit

KAN das sein?

Soeben erreichte mich die Nachricht

KAN-Positionspapier zum Thema künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung in der Normung verabschiedet

Da KAN (= Kommission Arbeitsschutz und Normung) mit den Stimmen der Sozialpartner die Meinung über Sachverhalte sagen darf, die genormt werden sollen, hat deren Wort Gewicht, vor allem, wenn es um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit geht. Da die Beleuchtung von Arbeitsstätten schon immer die Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern berühren soll, so etwa seit 1935, fällt das Thema eindeutig in deren Ressort. Die Festellung ist recht schlicht gefasst:

Normung im Bereich „Anforderungen oder Empfehlungen für die Planung und den Betrieb künstlicher, biologisch wirksamer Beleuchtung an Arbeitsplätzen“ ist allerdings aus Sicht der Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) aktuell nicht sinnvoll.

Anschließend werden die Gründe für diese Feststellung genannt:

- bestehen keine ausreichend gesicherten Erkenntnisse im Bereich künstlicher, biologisch wirksamer Beleuchtung, um Anforderungen an die Planung festlegen zu können;

- müssen Störungen des circadianen Rhythmus des Menschen durch künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung vermieden werden;

- sind im Bereich künstlicher, biologisch wirksamer Beleuchtung im Wesentlichen Belange des betrieblichen Arbeitsschutzes betroffen.

KAN meint auch: Das Licht hat für den Menschen zwei Funktionen. Einerseits ermöglicht Licht das Sehen. Auf der anderen Seite hat es nicht-visuelle Wirkungen auf den Menschen. Diese biologische Wirkung erzielt Tageslicht, kann aber ebenso durch spezielle künstliche Beleuchtung erreicht werden. Künstliche Beleuchtung kann dabei dem Tageslicht ähneln, es aber in seiner Gesamtheit nicht ersetzen. Die künstliche, biologisch wirksame Beleuchtung wird mit dem Ziel eingesetzt, eine biologische Wirkung über das Sehen hinaus im Menschen hervorzurufen.

Das vollständige Positionspapier kann man hier herunterladen (KAN-Position_kuenstliche_biologisch_wirksame_Beleuchtung_2015). Dort steht übrigens nicht nur, dass die KAN eine solche Normung nicht für sinnvoll erachtet, sondern nicht zulässig (mehr dazu hier):

Leider, leider hat die Sache einen Haken: Auch die heute installierte Beleuchtung ist biologisch wirksam. Leider nicht immer zum Wohle des Menschen. Was machen wir damit? Merkeln? Wäre zu einfach. Das Problem ist, dass biologisch wirksames Licht individuell wirkt und individuell unterschiedlich. In der Arbeitswelt gehören individuell beeinflussbare Umgebungen eher zu Raritäten, und auch im Privatbereich sind wir nicht immer frei zu tun und lassen, was und wie wir es wollen.

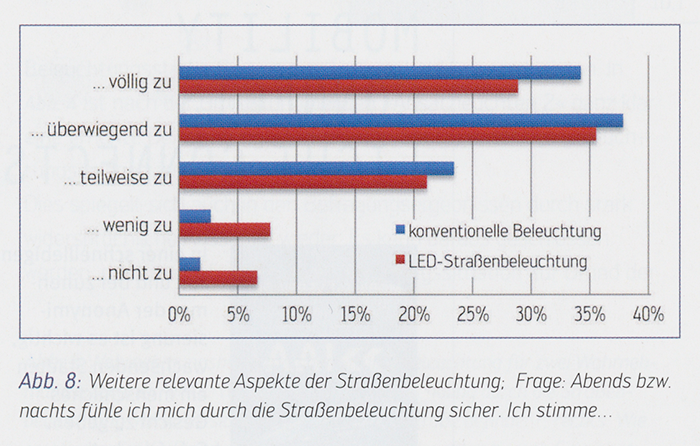

Manchmal ist es besser, das Ziel zu verfehlen

Im letzten Heft von Licht (7/8 2015) findet sich ein Artikel über die Änderung der Straßenbeleuchtung in Nürnberg mit Hilfe von LED-Leuchten (Autoren Alena Taranka und Alexander Hoffmann). Obwohl der Artikel an sich bemerkenswert ist, daher auch lesenswert, will ich nur einen Aspekt heraus greifen. Den zeigt das Bild unten

Das Bild besagt, dass das Sicherheitsgefühl der Passanten durch die LED-Beleuchtung schwindet. Was auch immer die Ursache sein kann, die Interpretation der Autoren ist interessant: "Dies ist möglicherweise auf den Rückgang des Streulichts und somit auf die fehlende Ausleuchtung der Umgebung zurückzuführen. …" Das heißt, je besser ich mit Licht ziele und genau das beleuchte, was ich beleuchten will, desto stärker verfehle ich das Ziel, wofür ich beleuchte. Die Straßenbeleuchtung ist nämlich mitnichten dafür da, dass man besser bzw. gut sieht. Sie ist eher dafür da, dass man sich nachts auf einsamen Straßen sicher fühlt. Denn zum Herumlaufen benötigt man häufig kein Licht, wie man sich vergewissern kann, wenn man nachts auf Feldern oder im Wald läuft. Natürlich ist es vorteilhaft, dass man auch mehr und besser sieht. So gesehen hilft das Streulicht den Mangel an Zielgenauigkeit bei der Auswahl der Aufgabe für die Beleuchtung verdecken.

So etwas erlebte man mit den sog. "BAP-Leuchten", die im Prinzip nichts anderes waren als (nicht-perfekte) Scheinwerfer mit Leuchtstofflampen. Anders als frühere Leuchten, z.B. solche mit Trübglaswannen, konzentrierten sie ihr Licht auf die Arbeitsebene. Dies ist bei jedem Scheinwerfer im Prinzip das gleiche: Nur das beleuchten, was man anvisiert. Ansonsten kein Licht. Streulicht ist verlorenes Licht.

Die Vorstellung, das man die Arbeitsebene beleuchten solle und sonst nichts, wurde perfektioniert mit der ersten Ausgabe von DIN EN 12464-1, bei der der "Bereich der Sehaufgabe" im Fokus steht. Also nicht mehr die Arbeitsebene im gesamten Raum, sondern nur noch der Bereich der Sehaufgabe. Das Licht, das drumherum fällt, das Licht auf der Umgebung des Bereichs der Sehaufgabe, darf nur deswegen nicht fehlen, weil die Beleuchtung der Sehaufgabe allein nach lichttechnischem Wissen problematisch ist. Was weiter im Raum passiert, wollte EN 12464-1 aber nicht regeln.

Dummerweise findet sich an sehr vielen Arbeitsplätzen kaum mehr etwas in der Arbeitsebene, was man sich genauer ansehen muss. Die Musik spielt sich auf dem (den) Bildschirm(en) ab. Was erntet man, wenn man die Beleuchtung auf genau das reduziert, was man zum Sehen in der Arbeitsebene braucht? Nach meiner Erfahrung kranke Menschen. So etwas hat man nämlich etwa seit der Erfindung von CAD und Bildretusche am Bildschirm, Licht exakt auf dem Sehobjekt, ansonsten nichts. In beiden Fällen stört das viele Licht und wurde entweder gar nicht installiert oder von den Mitarbeitern einfach abgeschaltet. Als der Betriebsrat eines großen Verlags das Befinden der Grafiker in den Betrieben untersucht hatte, traute er sich nicht das Ergebnis der Geschäftsleitung mitzuteilen. Alle Grafiker fühlten sich mehr oder weniger krank, so die Studie.

Manchmal, so scheint es, ist es besser, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Insbesondere, wenn das Ziel falsch gewählt ist. In Arbeitsräumen muss nicht die Arbeitsebene beleuchtet werden, sondern der Raum, um ihn hell erscheinen zu lassen. Dann fällt genug Licht auf die Arbeitsebene - jedenfalls genug oder mehr als genug für viele Berufe. Und in der Straßenbeleuchtung kommt es in erster Linie auf das Gefühl der Sicherheit an. Ansonsten müssten in Deutschland nicht 9 Millionen Laternen am Straßenrand stehen und geduldig auf Passanten warten.

BAuA-Studie erforscht die Basismechanismen der biologischen Uhr

Heute veröffentlichte die BAuA eine Studie (und eine Presseerklärung) zur Wirkung blau-angereichtem Licht am Arbeitsplatz.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin forscht für Arbeit und Gesundheit (mehr über ihren Auftrag unten). Da sich der Arbeitsschutz seit etwa 1935 mit Licht als einen wichtigen Faktor beschäftigt, ist es konsequent, dass man auch die Wirkung von "Blaulicht" bei der Arbeit unter die Lupe nimmt. Ansonsten müsste man sich mit Ergebnissen von Schlafforschung begnügen. Diese kommen zuweilen auf eine sehr seltsame Weise zustande, z.B. indem man die Probanden nicht ausschlafen lässt, damit sich die Wirkung verstärkt. Ansonsten würde man kein Ergebnis bekommen. Was das heißt wurde z.B. einst dokumentiert mit dem Verbot von Süßstoffen, weil sie kanzerogen wirken sollten. Das Verbot wurde später aufgehoben, weil man, um zu erkranken, täglich 200 Liter von dem köstlichen Gesöff hätte zu sich nehmen müssen.

Die Presseerklärung findet sich (unverändert) unten (link). Die Studie lässt sich FB F2302 hier herunterladen.

Mir scheint dieser Satz wichtig: "Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch erscheint, konkrete Gestaltungsempfehlungen für eine biologisch wirksame Beleuchtung an Arbeitsplätzen abzuleiten.". Wenn man die angeführten Erkenntnisse der Studie liest, komme ich zu dem Schluss, dass unbedingt etwas getan werden muss - oder das Licht ausschalten, weil es jeden irgendwie unkontrolliert steuern darf. Das Dumme ist, das Ausschalten hilft auch nicht, weil mein Körper dann durch das fehlende Licht desynchronisiert wird.

s. auch hier

029/15 vom 3. August 2015

Lichtwirkung blau-angereicherter Beleuchtung am Arbeitsplatz

BAuA-Studie erforscht die Basismechanismen der biologischen Uhr

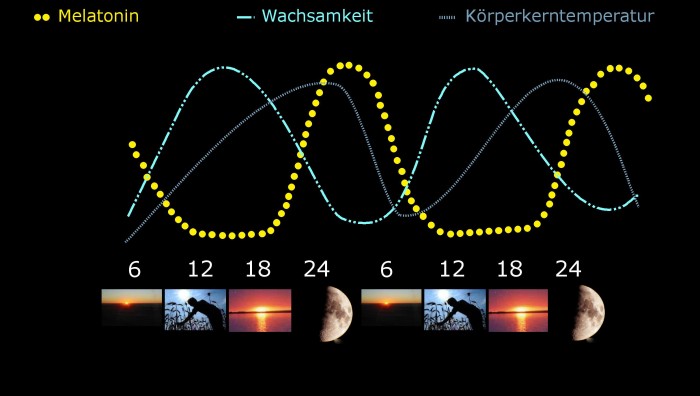

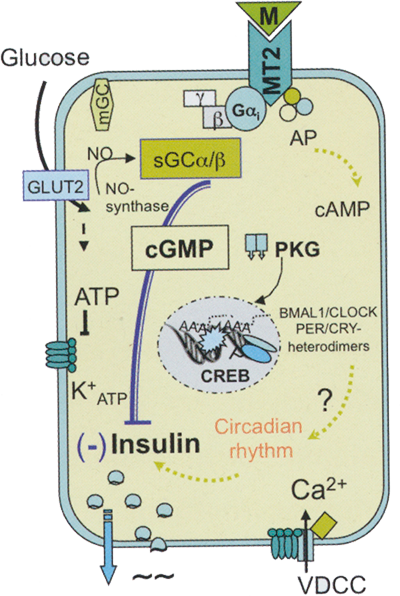

Dresden - Die innere Uhr bestimmt die Tagesrhythmik des Menschen. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass Licht dabei eine bedeutende Rolle für Physiologie und Verhalten spielt. Eine Studie im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) untersuchte akute und mittelfristige Effekte von blau-angereicherter Beleuchtung in den Morgen- und Abendstunden. Die Forscher fanden heraus, dass gezielte Lichtveränderungen am Morgen das Potenzial besitzen, Störungen der inneren Uhr zu kompensieren. Der Bericht "Circadiane Wirksamkeit AmI-basierter Beleuchtungssysteme: Wirkungsfragen circadianer Desynchronisation" ist jetzt erschienen.

Ziel der Untersuchung war es, die physiologischen Basismechanismen für Gestaltungsempfehlungen biologisch wirksamer Beleuchtung zu untersuchen. Im Mittelpunkt standen dabei die aktivierende Wirkung von blauem Licht und die Verschiebung der circadianen Rhythmik.

Für die innere Uhr spielen Intensität, Zeitpunkt und Zusammensetzung des Lichtes, dem wir ausgesetzt sind, eine große Rolle. Durch gezielte Auswertung und Analyse verschiedener Lichtsituationen sollten mögliche Risiken ermittelt werden. In der Studie wurden 18 junge, gesunde Probanden insgesamt acht Tage lang untersucht. Sie verbrachten die Abende, Nächte und Morgen im Schlaflabor. Sie wurden abends jeweils für 30 Minuten drei verschiedenen Beleuchtungsbedingungen ausgesetzt. Am darauffolgenden Morgen erfolgte für drei Stunden entweder eine effektive Bürobeleuchtung mit blau-angereichertem Licht oder eine Kontrollbeleuchtung durch eine warm-weiße Glühlampe. Dabei beobachteten die Forscher akute Lichtwirkungen wie Reaktionszeit, Wachheitsgrad sowie mittelfristige Effekte auf den Schlaf und die Verschiebung der inneren Uhr. Beispielsweise wurde mit Hilfe von Speichelproben, in denen die Konzentration des Hormons Melatonin bestimmt wurde, die individuelle innere Uhrzeit gemessen.

Im Ergebnis zeigte sich unter anderem, dass die gegenwärtige Aufmerksamkeit von den Beleuchtungsbedingungen der vorangegangenen Stunden beeinflusst wird. Beispielsweise wirkte die Beleuchtung der Morgenstunden auf die Aufmerksamkeit am darauffolgenden Abend nach. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch erscheint, konkrete Gestaltungsempfehlungen für eine biologisch wirksame Beleuchtung an Arbeitsplätzen abzuleiten.

Die Studie "Circadiane Wirksamkeit AmI-basierter Beleuchtungssysteme: Wirkungsfragen circadianer Desynchronisation" gibt es im PDF-Format unter www.baua.de/publikationen.

"Circadiane Wirksamkeit AmI-basierter Beleuchtungssysteme: Wirkungsfragen circadianer Desynchronisation"; Dieter Kunz; 1. Auflage; Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2015; ISBN 978-3-88261-148-9; 20 Seiten.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialen Fortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit und mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigte arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz.

Sichtverbindung nach außen - Das unbekannte Wesen

Wer guckt bei der Arbeit aus dem Fenster? Faule Säcke, die dem Arbeitgeber auf der Tasche liegen, und deren Arbeit - vielmehr Nicht-Arbeit - die Kollegen ausbaden müssen. Wer denn sonst? So oder ähnlich reagierten bei einer lange zurückliegenden Studie die Leute auf die Frage, ob an ihrem Arbeitsplatz ein Fenster sein müsste. Was würden aber die gleichen Leute sagen, wenn man ihnen ein vorhandenes Fenster zumauert?

Genaugenomen nix. Sie würden vor ein Arbeitsgericht ziehen, was in den letzten 40 Jahren seit dem Erscheinen der Arbeitsstättenverordnung sehr häufig geschehen ist. Und meistens gewinnen. Man braucht kein Fenster! Es muss aber sein. Etwa in den Jahren, als die besagte Studie durchgeführt wurde, hatte ich tatsächlich vorgehabt, in einem Großraumbüro im nördlichsten Bundesland die Eckfenster zuzumachen, weil die Sonne auf den Bildschirmen arg blendete. Der Raum hatte genug sonstige Fenster, es sollten nur die Eckfenster weg. Der Betrieb meldete gleich 8 (in Worten: acht) Leute an, die mich besuchen wollten, um darüber zu sprechen. Unter den acht waren auch der Architekt des Gebäudes, der Vorgesetzte und der Arbeitnehmervertreter, volles Programm also. In der Quintessenz sagten die Acht Folgendes: Bei uns fängt einer seine Karriere in der Mitte des Raums an und wandert langsam in Richtung Fenster. Dort versucht er, sich Richtung Eckfenster vorzuarbeiten. Steht der Schreibtisch am Eckfenster, hat man es geschafft. Und Sie wollen diese Fenster zurammeln?

Eine andere Geschichte, die allerdings aktenkundig ist, weil diesmal nicht ein fehlendes bzw. abzudichtendes Fenster die Gemüter erregte, sondern eine als zu hoch empfundene Fensterunterkante. In Stuttgart wurde ein entstehendes Bürohaus im Rohbau Maklern angeboten, die das Haus an Bürobetreiber vermieten sollten. Die sagten, dieses Haus mietet keiner, sie können es gleich abreißen. Niemand will im Bunker arbeiten. Dabei hatte der Architekt die Fensterunterkante nach seiner Meinung richtig bei 1.10 m Höhe angesetzt. Solche Gebäude gibt es zuhauf, allerdings seit langem nicht mehr neu. Der Bauherr verklagte daraufhin den Architekten. Zuvor hatte die Gewerbeaufsicht den Bau sogar stoppen lassen.

Da ich praktisch alle Protagonisten der Szene um die "Sichtverbindung" kannte, habe ich die Meinung vieler eingeholt, die beim Arbeitsschutz bzw. bei der Arbeitsmedizin etwas zu sagen hatten. Das Ergebnis: eine Blütensammlung. Man warnte mich eindringlich davor, mich als Gutachter zu betätigen, weil man damit seinen Ruf verliert. Nun, ja. Bei mir haben sie alle genau dies getan. So gesehen, hatten sie recht. Der erste Fachexperte, ein hochdekorierter Professor für Arbeitsmedizin sagte, es genüge, wenn die Leute den Himmel und die Wolken sähen. Der Leiter der für den Arbeitsschutz zuständigen Stelle, verbot den Mitarbeitern, zu dem Thema überhaupt etwas zu sagen. Mir riet er davon ab, etwas zu schreiben. Die Gewerbeaufsicht pfiff die Mitarbeiter zurück, die den Weiterbau untersagt hatten. Den Vogel schoss ein Gutachter für die Arbeitssicherheit ab: Er wies schlüssig (!) nach, dass Menschen im Büro immer auf den Tisch gucken und deswegen überhaupt nicht aus dem Fenster gucken könnten. Daher sei die Arbeitsstättenverordnung auf Büros nicht anwendbar.

Was war da falsch? Ich denke, dass woran die früheren Forscher gescheitert waren (s. Bild unten), nämlich mit der Vorstellung, dass die Sichtverbindung nach außen mit Sehen allein zu tun hätte:

Mit Scheinfenstern in einem Keller des OSRAM-Hauses in München wurden über Jahrzehnte Besucher gefoppt, die nicht gemerkt hatten, dass sich hinter dem Fenster nicht die Sonne, sondern Lampen aus dem gleichnamigen Haus verbargen. Hätten sich die Besucher viele Stunden in dem Modellraum mit den Scheinfenstern aufgehalten, hätten sie auch ohne einen einzigen Blick auf das Fenster gemerkt, dass es künstlich war.

Die Quelle des Irrtums ist der fehlende Zeitbegriff. Licht ist in der Physik zeitlos, wie man spätestens seit Einstein kennt. Für das Sehen und die Vorgänge drumherum ist es ziemlich egal, wie spät es ist, oder wie früh. Sofern sich die Augen infolge Schlaflosigkeit oder Alkoholkonsum nicht zu Schlitzen geformt haben, muss man die Zeit bezüglich der Wirkungen von Licht nicht zu berücksichtigen. Anders die psychischen Wirkungen sowie die (biologischen) nicht-visuellen: Sie werden nicht nur von einer zeit bestimmt, sondern sogar von zwei: wahre Ortszeit und die Körperzeit.

Bei der wahren Ortszeit handelt es sich um die Sonnenzeit, die unsere Körperrhythmen bestimmt - oder eben nicht, wenn die Sichtverbindung nach außen unterbleibt. Da helfen keine bunten Naturbilder an den Wänden.

Die Körperzeit ist ein erst seit neuem begriffenes Konstrukt. Sie wird auch nicht mit einer Uhr gemessen, sondern eher an physiologischen Größen wie die Körperkerntemperatur.

Die Körperzeit kann sich "frei entfalten", wenn wirksame äußere Impulse fehlen, die Zeitgeber. Das wurde in Höhlenexperimenten genauso gezeigt wie mit Alzheimerkranken, deren Zeit "frei" läuft. Die Zeitgeber, so sie vorhanden sind, erzählen dann dem Körper, wie spät oder früh es wirklich ist. Genau das macht die Sichtverbindung nach außen. Sehen muss man da nicht. Die meisten Menschen sitzen bei der Arbeit auch nicht vor dem Fenster mit direktem Blick nach außen, sondern am Fenster.

Bezüglich der Bedeutung der Fenster ist dies allerdings die halbe Miete. Die zweite Hälfte bietet die "Qualität" der Sichtverbindung. Damit ist gemeint, ob man sich eine graue Wand anschaut oder etwas Lebendigeres. Der Kollege, von dem die Idee der Bedeutung der Sichtverbindung stammt, Georg Roessler, hatte drei "Qualitäten" experimentell verglichen: Grau-schwarze Wand eines benachbarten Gebäudes, parkähnliche Ufer des Landwehrkanals in Berlin, an dem öfter Enten. seltener Menschen zu sehen waren, und der tosende Verkehr am Ernst-Reuter-Platz, seinerzeit der Unfallbrennpunkt der ganzen Stadt. Über sein Ergebnis mussten viele, auch der Autor schmunzeln: Der Mensch braucht eine mittlere temporale Verschiedenheit(!). Will heißen: Wenn nix los, schläft man ein. Ist Tohuwabohu, kann man nicht einmal einschlafen. Irgendwo dazwischen liegt die wohltuende Oase.

Wohltuende Oase? Tatsächlich hat man bei vielen Studien nachweisen können, dass die Qualität der Sichtverbindung für psychisches Wohlbefinden verantwortlich zeichnet, für schnellere Heilung von frisch operierten Patienten sorgt, und auch noch für die Gesundheit ihrer Schutzengel maßgeblich ist. Hier einige Beispiele:

Harb, et al. Lack of exposure to natural light in the workspace is associated with physiological, sleep and depressive symptom, Chronobiology International 2015 (Mangel an natürlichem Licht ist verbunden mit physiologischen Symptomen, verminderter Schlafqualität und depressiven Stimmungen)

Zadeh et al. The Impact of Windows and Daylight on Acute-Care Nurses' Physiological, Psychological, and Behavioral Health, HERD Journal, 2014 (Einfluss der Fenster auf die Gesundheit bei Krankenschwestern in der Akutmedizin)

Ulrich, R. S. View through a window may influence recovery from surgery, Science, 224, 1984. (Blick durch das Fenster kann die Genesung nach Operationen beeinflussen)

Bei der letzteren Untersuchung hat man die Krankenakten von jeweils 23 Patienten eines Krankenhauses ausgewertet, die in einem Fall in Zimmern lagen, deren Fenster zu einer natürlich aussehenden Umgebung gerichtet waren. Die Vergleichsgruppe lag in Räumen, deren Fenster nur eine Backsteinmauer zeigten. Die Patienten mit besserem Ausblick hatten eine kürzere Aufenthaltsdauer nach der Operation, nahmen weniger Schmerzmittel ein, und erlebten weniger Komplikationen in der post-operativen Phase.

Wer guckt aus dem Fenster bei der Arbeit? Eigentlich niemand. Warum hat man 1975 in der Bundesrepublik Deutschland einen Sichtkontakt nach außen vorgeschrieben? Weil alle ein bisschen, manche häufig, andere gar nicht gucken, aber allesamt wissen, wie spät es ist, so sie mit der Natur kommunizieren können. Sei es, mit der grauen Wand des Hauses nebenan. Es gibt nichts, was den Körper besser stabilisiert, als das - unbewusste - Wissen, wo man sich in der Zeit befindet. Das mögen Leute nicht verstehen, die Licht mit dem Zollstock, Pardon mit dem Luxmeter, messen. Wahr ist es trotzdem. Messen muss man allerdings auch. Damit man weiß, wovon man redet.

Sind die irre geworden?

Lichter oder Irrlichter -

Wer zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich?

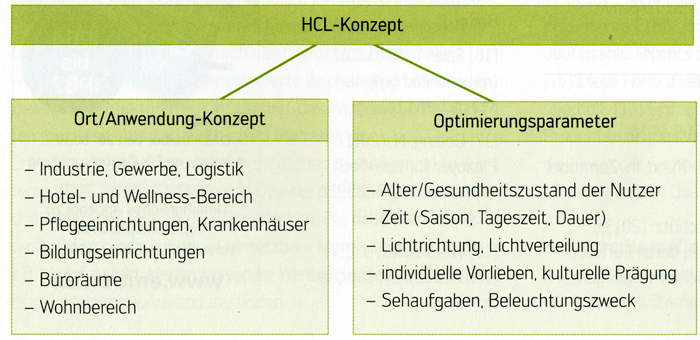

Im letzten Heft von Licht fand ich das folgende Darstellung, das das Human Centric Lighting erklären soll:

Während die linke Seite mich nicht wundert - unsere Normen zählen ja Anwendungsbereiche bis zur Vergasung auf -, kommt mir vor, als wenn die Autoren des Bildes frisch aus dem Irrenhaus gekommen wären. Man soll Saison, Tageszeit und Dauer (der Beleuchtung) berücksichtigen? Und kulturelle Prägung des Nutzers? Und auch noch dessen individuelle Vorlieben! Da kann ja jeder kommen! Kaum haben wir einen der Optimierungsparameter abgeschafft (Lichtrichtung gibt es in der Innenbeleuchtung seit 1972 nicht mehr) und einen zweiten, Lichtverteilung, für immer auf die gleichmäßige Verteilung der Leuchten an der Decke herunter"normiert", kommen die und wollen neben dem Ganzen auch noch das Alter der Nutzer nebst deren Gesundheit berücksichtigt wissen.

Vor meinem geistigen Auge steht Victor Hugo vor dem Irrenhaus und sinniert darüber, wer die Irren sind - die da drinnen oder die da draußen! Man stelle sich vor, die Autoren des Bildes hätten nur ein klein Bisschen recht. Darf man dann Beleuchtungsnormen machen, die auf der ganzen Welt gleichermaßen gültig sind? Ich denke ja, allerdings nur wenn man so denkt wie die Autoren des unten gezeigten Textes (Zitat aus der derzeit gültigen Norm DIN EN 12464-1:2011):

"Die Werte (Anm. Festlegungen für Beleuchtungsstärke und andere relevante Größen) gelten für übliche Sehbedingungen und berücksichtigen die folgenden Faktoren:

⎯ psycho-physiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden;

⎯ Anforderungen für Sehaufgaben;

⎯ visuelle Ergonomie;

⎯ praktische Erfahrung;

⎯ Betriebssicherheit;

⎯ Wirtschaftlichkeit."

Also, man nehme eine große Prise Psycho-physiologie, dazu klein Bisschen Wohlbefinden, tue etwas visuelle Ergonomie darauf, mische das Ganze mit praktischer Erfahrung, rühre Betriebssicherheit hinein und gebe unter kräftigem Rühren Wirtschaftlichkeit dazu. Wenn man lange genug gerührt hat, kommen 500 lx heraus. Es kommt immer 500 lx heraus, gerührt oder geschüttelt! Und die normt man ganz für Europa! Bei der Lichtfarbe ist wichtig - sie soll es neutralweiß sein, vielleicht auch warmweiß. (Neuerdings nicht mehr, weil man LED verkaufen will. Die sind meist blaustichig.) Blenden soll das Licht nicht, jedenfalls höchstens jeden zweiten. Und das Alter? Dazu gibt es in der Norm schon was, aber nur für das Alter der Lampen. Die müssen auch mal geputzt werden, damit kein Europäer auf 500 lx an seinem Arbeitsplatz jemals verzichten muss! Was heißt denn verzichten, er muss immer 500 lx haben. Denn das ist der Wartungswert und der ist "Wert, unter den die mittlere Beleuchtungsstärke auf einer bestimmten Fläche nicht sinken darf." So steht es in der Norm über lichttechnische Begriffe geschrieben (DIN EN 12665). Was das Alter der Nutzer angeht - da müssen die Alten in der Alten Welt warten, bis die Lichttechnik den Begriff Accessibility begreift.

Weiß jemand wo Europa liegt? Mal gucken, was die Karten von der EU und der EFTA sagen? Juristisch gesehen fängt Europa im Osten bei der Insel Reunion an. Die liegt östlich von Südafrika und Madagaskar. Im Westen - doch was Neues - reicht Europa bis Französisch Guayana, die Karibik ist noch mittendrin. Während die südliche Grenze von Europa auch bei Reunion liegt, endet die Gültigkeit von EN 12464-1 nicht einmal beim Nordkapp (71. Breitengrad), da sind noch fast 800 km Luft nach Norden (Spitzbergen, fast 78. Breitengrad). Am Nordkapp gibt es ca 2,5 Monate Nacht, dafür entsprechend lange keinen Sonnenuntergang. Auf den Spitzbergen türmt sich die Nacht auf ca. 3,5 Monate. Wie sehen da die Lichtverhältnisse aus? Was brauchen Menschen dort für Licht? Und warum?

Hätten sich die Jungs nur auf Europa beschränkt, wäre die Sache wohl noch einigermaßen verständlich. Doch, was in DIN EN 12464-1 steht, gilt in der restlichen Welt, nur unter anderer Nummer ISO 8995-1/CIE S 008. Der Inhalt wurde etwa im Jahre 1979 in Deutschland zusammen gebraut. Später versuchte man, ganz Europa am Deutschen Wesen genesen zu lassen. Die Beleuchtungsnorm sollte sogar eine Sicherheitsnorm werden. Als sie es nicht wurde, hat man sie der CIE angedient, die prompt gemeinsam mit ISO die besagte Norm produzierte. Wenn z.B. Madagaskar und Burkina Faso am Fortschritt teilnehmen wollen, müssen die noch ´n paar Kraftwerke bauen, weil deren vorhandene Kraftwerke fast 100% für Beleuchtung arbeiten. Wenn man die Werte verfünffacht, muss man eben fünfmal so viele Kraftwerke bauen wie vorhanden. In Industrieländern ist es nicht so schlimm. Erstens hat man die Werte bereits vorher trickreich hochgerechnet, und zweitens verballert man nur 20% der Kraftwerkkapazität für Beleuchtung. Wer all diese Dinge verstehen will, sollte mal in der Industriegeschichte bei Edison, Westinghouse und Siemens nachschlagen. Die wollten nicht etwa Licht verkaufen, sondern Kraftwerke und Leitungen. Mit der Erleuchtung von Massen wollten sich die Herrschaften garantiert nicht befassen.

Ich denke, man hat in der Lichttechnik lange gut gelebt mit den Weisheiten der Altvorderen und musste kein Hirnschmalz neu hinzutun. Man konnte damit sogar Professor werden und ein ganzes Professorenleben abschließen, so etwa mit der Vorstellung, dass Menschen im Büro Sehleistung benötigten. Und dass, auch wenn der Chef in seiner Jugend nachgewiesen hatte, dass mit Sehleistung kein Blumentopf zu gewinnen war. Und man durfte Leute, die von einer Anpassung an den Menschen sprachen, in die Nähe des Irreseins rücken.

Mal sehen, wie sich das Human Centric Ligth in diesem Milieu entwickelt. Aufblühen wie ein Hibiskus auf den Spitzbergen?

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025