Posts Tagged: Sehen

Fake News frei Haus - Von einer Berufsgenossenschaft frei Haus geliefert

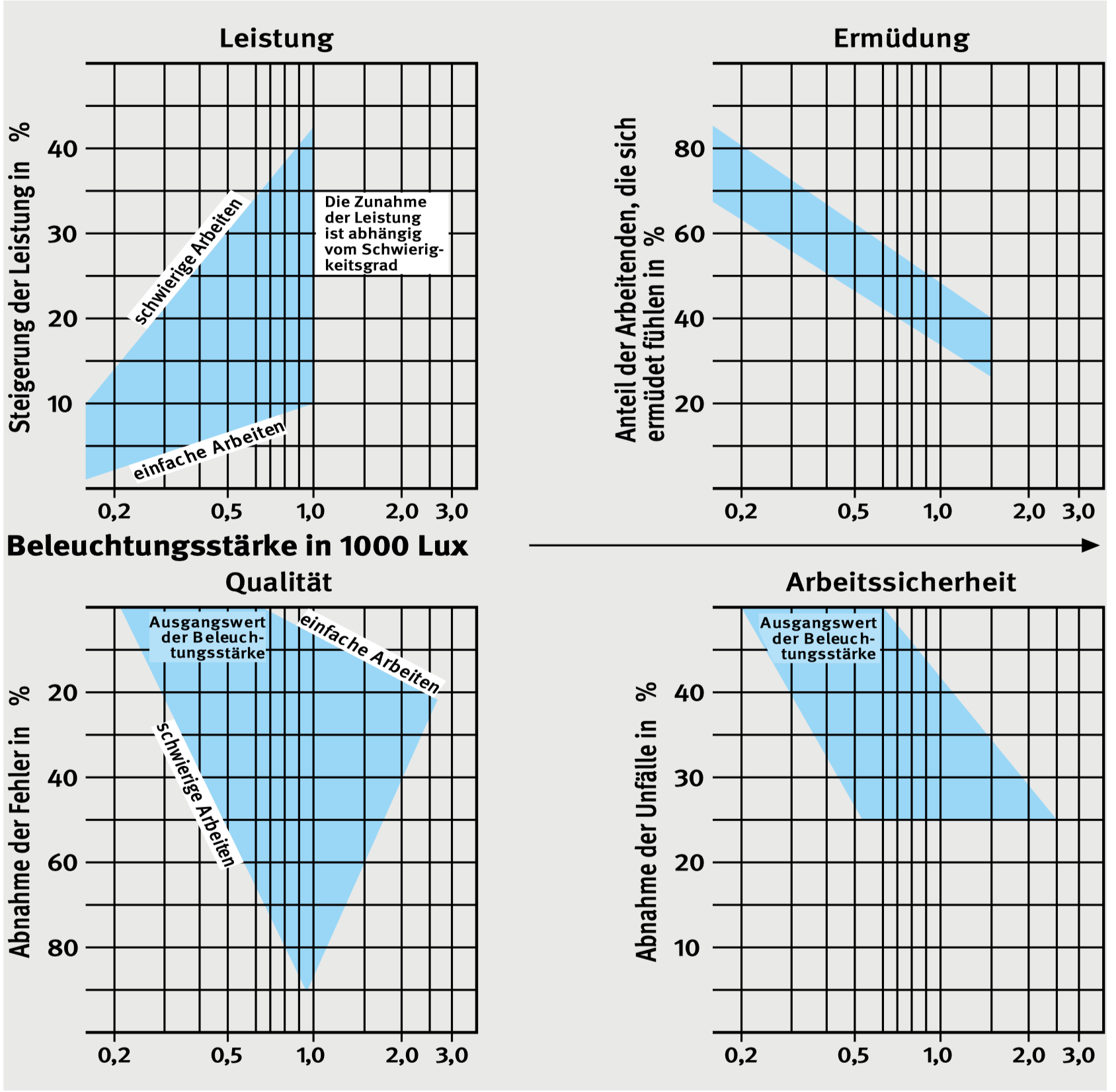

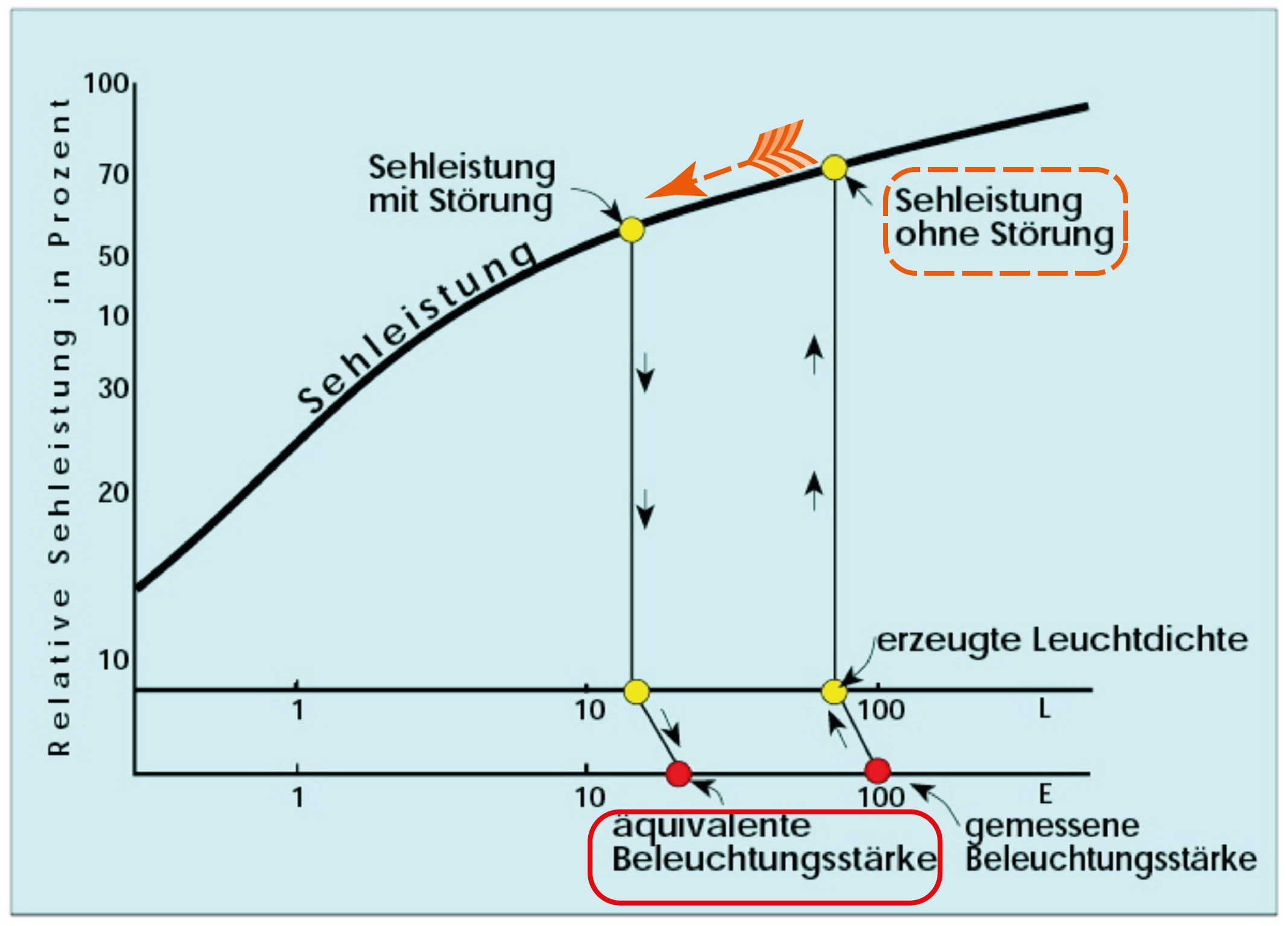

Was macht man mit einer BG-Information mit 62 Seiten, wenn davon eine wichtige eine Fehlinformation ist? Muss man alles in die Tonne treten oder nur die entsprechenden Seiten? Die BGHM ist Opfer einer Täuschung geworden, die sich seit den 1950ern nicht totschlagen lässt. Die ist oben abgebildet. Die Quelle ist die berühmte Firma Zeiss Ikon, leider davon die weniger berühmte Sparte Leuchtenherstellung. Demnach steigert man die Leistung bei schwierigen Arbeiten von 14% bei 200 lx auf 44% bei 1000 lx. Bei einfachen Arbeiten ist die Änderung nicht so gewaltig aber immer noch toll. Ich zerlege das schöne Bild in seine vier Bestandteile und erzähle was dazu.

Hier wird dargestellt, man könne die Leistung (gegenüber was?) bis 44% steigern, wenn man 1.000 lx Beleuchtung realisiert. Wo? Im Raum oder auf dem Arbeitsgut? Wenn man die rote Linie nach links unten fortsetzt, kommt man vermutlich auf Beleuchtungsstärken von 1 lx oder ähnlich. Das ist absichtlich weggelassen worden, damit die simple Aussage lautet: Mehr Beleuchtungsstärke = mehr Leistung! Was ist aber eine schwierige Arbeit? Säcke tragen? Oder hauchdünne Fäden durch ein Nadelöhr ziehen? Dass man darüber nicht lachen darf, wird weiter unten erklärt. Warum die Kurve bei 1.000 lx aufhört auch.

Übrigens, diese Kurven sind ziemlich die einzigen, die eine logarithmische Basis haben. Ansonsten wird die Beleuchtungsstärke immer linear aufgetragen. Wenn man das mit der Leistungskurve tut, verläuft die rote Linie sehr flach. Und wirkt daher eher geschäftsschädigend.

Vermutlich will diese Abbildung zeigen, dass die Ermüdung mit der Beleuchtungsstärke stark abnimmt. In welcher Umgebung, bei welcher Arbeit u.ä. die Erhebung gemacht worden sein soll, lässt sich nicht feststellen. Denn es gab nie eine Veröffentlichung, aus der diese Kurven stammen sollen. Die lichttechnische Industrie war in den 1980er Jahren sehr daran interessiert, die Quelle dieser Bilder zu finden. Sie hat sie nicht finden können. Wir selbst haben im Jahr 2010 danach gesucht und nichts gefunden. Es sind wohl SODA-Erkenntnisse. Die standen plötzlich so da. Die Quelle, die BGHM angibt, die Firma Zeiss Ikon, hat nie eigene Studien durchgeführt.

Dass es Studien zu Ermüdung gegeben haben soll, halte ich für ein Gerücht. Denn es gibt nicht einmal eine Definition von Ermüdung. Bis heute nicht. Es gibt Methoden zur Bestimmung von Muskelermüdung. Ansonsten kann jeder Forscher selbst bestimmen, was Ermüdung sein soll. In dieser Abbildung sind es "Anteil der Arbeitenden, die sich ermüdet fühlen". In meinen Untersuchungen habe ich genau diese Angabe gemacht. Dass allein die Beleuchtungsstärke die Abnahme der Ermüdung bewirkt haben soll, ist hingegen ein Gerücht. Diese Kurven wurden in den 1950ern im Lichtmarketing benutzt. Damals gab es nicht einmal in guten Laboren Lichtmessgeräte. Auch die Laborgeräte wiesen Fehler in der Größenordnung von 20% auf.

Die rote Linie zeigt, dass sich Fehler bei schwierigen Arbeiten bei 1.000 lx gegenüber 200 lx um 90% zurückgehen. Bei einfachen sind es immerhin 20%. Da wundert man sich warum die Qualitätssicherungsleute nie mit der Beleuchtung beschäftigt haben. Da vor 70 Jahren kaum jemand Arbeiten hatte, wo es nur und ausschließlich auf das Sehen ankam, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Verlauf jemals gemessen worden sein kann. Zu Beginn der 1990er Jahre sollte ich im Auftrag der lichttechnischen Industrie den Nachweis antreten, durch eine verbesserte Lichtqualität eine Erhöhung der Qualität der Arbeitsergebnisse in der Autoindustrie zu erzielen. Diese Untersuchung fand nie statt, weil es nicht die geringste Chance gibt, einen solchen Nachweis zu erbringen. Den Versuch hatte es nämlich schon in den 1920ern gegeben. Er ging als Hawthorne Effekt in die Geschichte der Wissenschaften ein. und die Geschichte hört sich katastrophal an - jedenfalls für das Marketing.

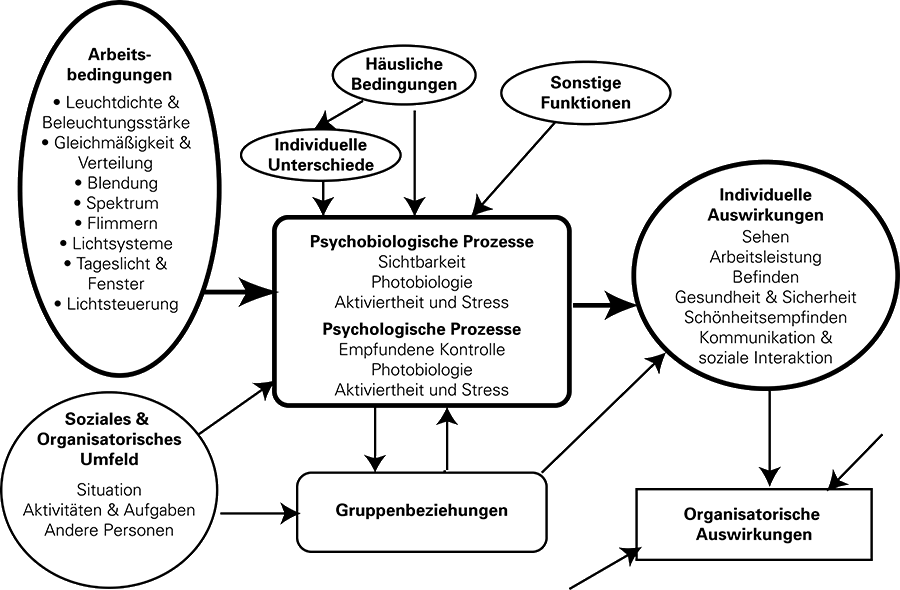

Die heutigen Modelle, die den Zusammenhang zwischen der Lichtqualität und Arbeitsqualität darstellen, sind derart komplex, dass ein Experiment immer mehr Fragen aufwerfen wird als sinnvolle Erkenntnisse erbringen. Dies hat nichts damit zu tun, dass eine solche Beziehung nicht existiert. Sie ist so nicht nachweisbar. Eine Möglichkeit bestünde darin, dass man retrospektiv geleistete Arbeit untersucht, die an Orten mit unterschiedlicher Lichtqualität stattgefunden hat, um deren Fehler zu analysieren. Das ist im Bereich der Luftfahrt möglich, weil dort alle wichtigen Ereignisse (Unfälle) tiefgehendst untersucht werden, um an die Ursachen zu gelangen. Aber auch zuvor wird die Qualität der Arbeit durch eine Endkontrolle geprüft. Mangelhafte Qualität zeigt sich u.a. durch Unfälle. Und die werden wirklich penibel untersucht, dokumentiert und ggf. kommuniziert. Leider haben Außenstehende kaum Chancen, eine entsprechende Studie durchzuführen. Eigenem Personal wird man das Leben auch nicht leicht machen. Denn es geht buchstäblich ans Eingemachte. Wie kräftig wird z.B. die Firma Boeing einen Doktoranden unterstützen, der den flügellahmen Flieger B 737 Max untersuchen wollte, um zu prüfen, ob die schlechten Beleuchtungsverhältnisse bei den Programmierern die Ursache von Abstürzen waren? (Anm.: Die Ursache bei der schlechten Beleuchtung der Flugzeugmontage zu suchen, lohnt sich nicht. Sie ist schlecht und verursacht tatsächlich Fehler.)

-

Diese Abbildung ist die kurioseste von allen. Man kann sie so interpretieren, dass bis 200 lx die Abnahme der Unfälle 50% beträgt. Und zwischen 200 lx und und 550 lx eine weitere Abnahme um 25% erfolgt. Woher die große Bandbreite kommt, bleibt ein Geheimnis. Dieser Angelegenheit ist eine andere BG nachgegangen. Der vermeintliche oder wahre Zusammenhang von Arbeitsunfällen und Beleuchtungsqualität wurde auch von anderen untersucht. Mit nicht gerade überzeugenden Ergebnissen. So hatte z.B. ein Stahlwerk vermeldet, man hätte Unfälle durch eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke erheblich reduziert. Der Rückgang der Unfälle stimmte. Man hatte aber die Beleuchtungsstärke nicht verdoppelt, sondern nur die Gleichmäßigkeit erhöht. Es hatte viele dunkle Löcher in der Halle gegeben. Daher war die Mittelwertbildung Unsinn. 1000 lx hier und 0 lx dort ergeben rechnerisch 500 lx im Mittel. Was nützt es mir, dass es 5 m weiter mehr Licht gibt, wenn ich im Dunkeln sitze und arbeite? Man hatte daher zusätzliche Leuchten installiert. Das ergab rechnerisch eine Verdoppelung der Beleuchtungsstärke. In Wahrheit hatte die Beleuchtung vorher Mängel aufgewiesen. Bei einer Unfallaufnahme an den hellen Stellen dürfte man keine Änderung erwarten, weil sich dort nichts geändert hatte. An den dunklen Stellen hatte es zuvor tatsächlich Gefahrenstellen gegeben. Dass deren Beseitigung einer rechnerischen Verdoppelung der Beleuchtungsstärke geführt hat, ist eher nebensächlich. Wenn in einer großen Halle bestimmte Stellen heller beleuchtet sind als andere, kann das Licht der helleren Stellen die Sicherheit an den dunkleren sogar mindern. So z.B. wenn ein Gabelstapler vom Hellen ins Dunkle fährt.

Der mit diesem Bild behauptete Nachweis des Rückgangs von Unfällen harrt heute noch seiner Erbringung. Eine BG sollte im Jahre 2019, bevor sie solchen Unsinn aus den 1950ern verbreitet, die vorhandenen Untersuchungen zu Gemüte ziehen.

Diese Abbildung ist die berühmteste von allen. Sie stammt vermutlich aus dem selben Hause und hat es sogar in die Psychologiebücher geschafft. Sie wird angeführt, um zu beweisen, dass eine höhere Beleuchtungsstärke bis 1.000 lx die Leistung enorm steigert und gleichzeitig die Ermüdung senkt. Ab 1.000 lx steigt die Ermüdung aber wieder. Was war das für eine Arbeit und wie hat man vor 70 Jahren die Ermüdung auf Bruchteile von Prozenten gemessen, obwohl die auch heute nicht definiert ist? Hier muss man nicht mutmaßen. Als Leistung wurde das Perlenaufziehen herangezogen. Da braucht man wirklich Fingerspitzengefühl, um den Faden durch das Loch zu ziehen. Und was war mit der Ermüdung? Das war die Zahl der Fehler. Wer ermüdet macht doch mehr Fehler, oder? Ergo: Wenn weniger Fehler gemacht werden, ist man weniger ermüdet. Und das ist der Fall, wenn man Perlen bei 1000 lx aufzieht statt bei 30 lx.

Interessant ist noch die Zunahme der Ermüdung oberhalb von 1.000 lx. Das soll dadurch entstanden sein, dass der Versuch mit Glühlampen durchgeführt wurde. Bei 1.000 oder 2.000 lx schwitzt man halt. Wenn man sich die Kurve genauer anschaut, findet man zunächst einen eindeutigen Hinweis auf Täuschung. Die fängt nämlich bei 100% Leistung an. Und diese nimmt zwischen 200 lx und 1.000 lx etwa 1,2% zu. Und das beim Perlenaufziehen. Leider liegt es nicht an der Ermüdung sondern an der besseren Sehleistung. Diese Täuschung ist ein beliebter Trick und wird z.B. in der Wirtschaftspresse nachweislich seit 1776 angewendet.

Wer sich mit dem Thema tiefergehend befassen möchte, kann sich an einem Vortragsmanuskript orientieren. Dort wird erklärt, warum auch scheinbar so offensichtliche Dinge wie mehr Licht = mehr Leistung oder weniger Ermüdung nicht stimmen können. (Anm.: Der Vortrag wurde 2008 gehalten. Ich habe die Folien 2021 noch einmal geprüft.)

Ein paar kleine Lichtsünden, an denen mancher ewig leidet

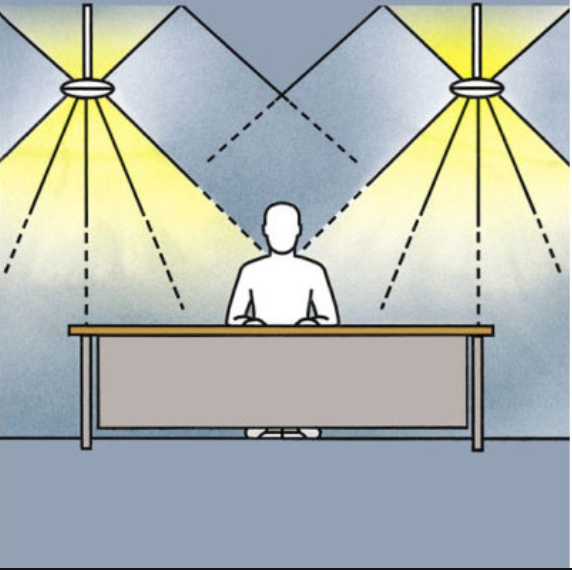

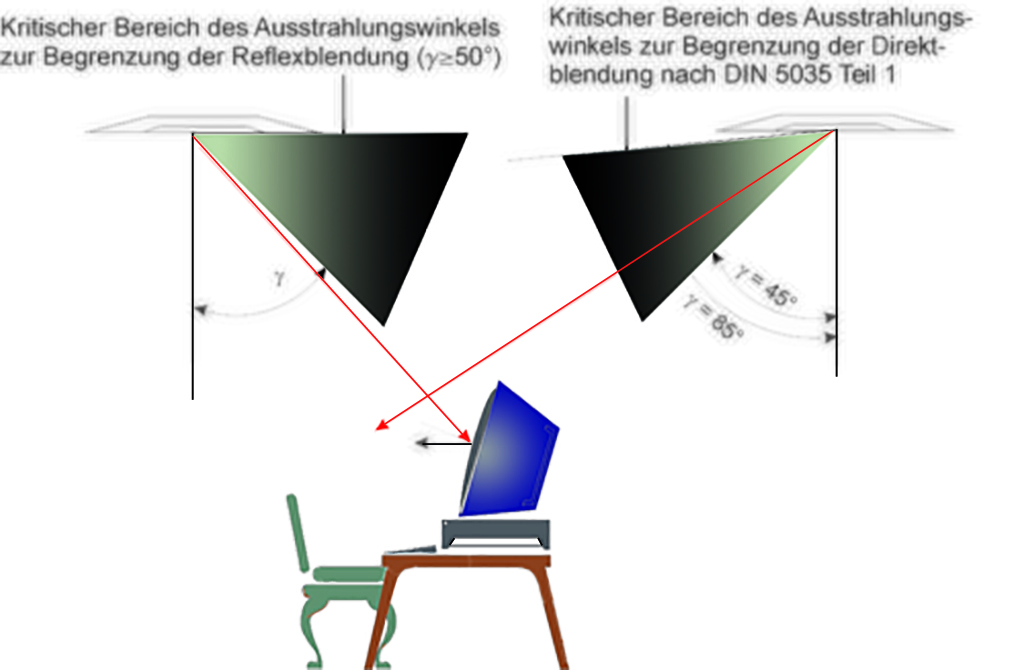

Gerade sind mir ein paar Bilder in die Hand gefallen, die zeigen, wie man als "Laie" zum schlechten Image des Lichts im Büro beitragen kann. Wie man es besser macht, wusste man schon vor 50 Jahren, vielleicht auch vor 70. Ich will kurz erklären, was das ist, wie sich das auswirkt und warum man es immer wieder sehen kann.

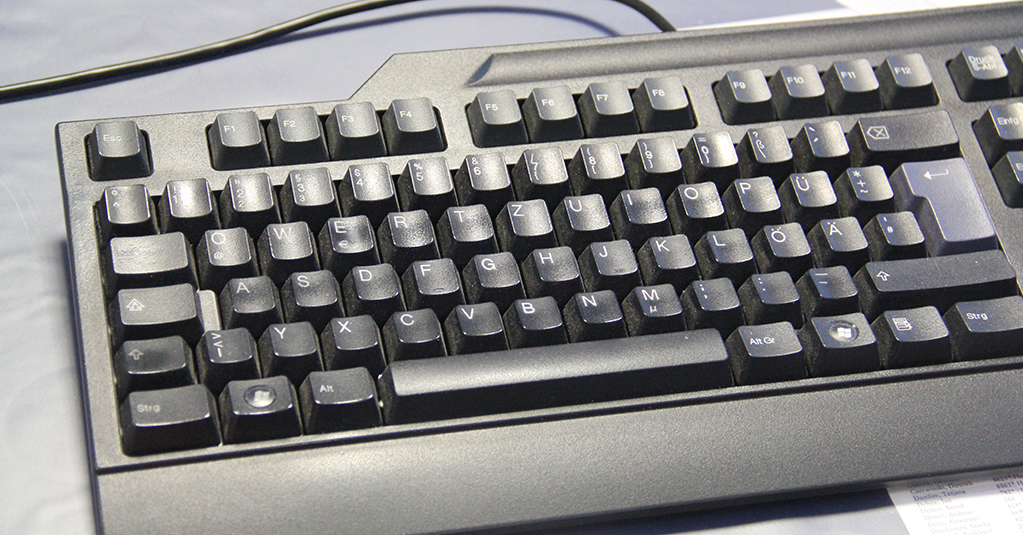

Diese Tastatur leidet exakt unter der gleichen Krankheit wie seine Vorfahren aus den 1960er Jahren. Sie blendet. Damals sagte man, Sekretärinnen schrieben blind. Es wurde nachgewiesen, dass sie trotzdem geblendet werden. Man fühlt abends so, als wäre man den ganzen Tag hat schlecht sehen müssen. Es gibt zwei Lösungen, eine gute und eine schlechte. Die gute ist, man macht sie einfach heller. Die schlechte ist, man erzählt den Leuten, sie sollen ihre Arbeitsplätze zwischen den Leuchten platzieren. Das erzählte man schon vor 50 Jahren. Hilft aber nichts. Schlimmer noch; die Hersteller von Tastaturen nehmen dies zum Anlass, dass der Missetäter nicht ihr Gerät ist, sondern die Beleuchtung. Vor 40 Jahren wurde das GS-Zeichen für Bildschirme eingeführt, das Geräten mit solchen Tastaturen verwehrt blieb. Danach gab es 1990 die Bildschirmrichtlinie der EU, die den Tastaturen das Glänzen verbot. Seit 2016 haben wir die Arbeitsstättenverordnung, die eben dasselbe tut. Dennoch bauen world class manufacturer das Zeug auch im 21. Jahrhundert.

Dieser Raum leidet nicht an Armut, sondern am Gegenteil. Er wurde als schicker Raum für einen Vorstand gebaut und befindet sich in einem berühmten Gebäude. Auch wenn es danach ausschaut, dass hier keine Beleuchtung ist, gibt es eine, und diese ist gerade an. Die blendenden Fenster zeigen keinen gleißenden Himmel im Juni, sondern einen Novembertag. Wo liegt das Problem? Der Raum wird durch Tiefstrahler aus der Decke beleuchtet, deren Gehäuse außen, und der Reflektor innen (teilweise) schwarz sind. Die Möbel sind ebenfalls schick schwarz. Bereits Lichttechniker im 2. Semester würden weder die Möbel noch die Wände so gestalten. Um die Leuchten so nicht verwenden zu wollen, muss man zwei Semester weiter studiert haben.

Den Lichtplaner, der dieses Werk signieren würde, gibt es vermutlich nicht. Auch ein simpler Elektromeister würde den Auftrag nur unter Protest erledigen "Aber nur auf Ihre Verantwortung!" Dass man so etwas nicht tun darf, stand in den Beleuchtungsnormen etwa 1972. Vielleicht war es früher. Das Wissen, dass man es nicht tut, ist wesentlich älter. Ob man so etwas auch in neuerer Fassung finden kann?

Man kann! Diese Decke hängt in einem Gebäude, bei dessen Planung Geld keine Rolle gespielt hat. Die Sünde, Leuchte gegen einen schwarzen Hintergrund setzen, war als solche in den 1940ern bekannt. Warum macht man so einen Unsinn? Eigentlich ist die Decke nicht schwarz, sondern die Füllung der Betonschlitze der Decke. Das ist wegen Akustik. Das Material ist dummerweise schwarz. Und die Decke sieht schwarz aus, weil kein Licht darauf fällt. Aber warum baut man eine Decke so, dass sie so akustisch wirksam ist, dass man Dämmmaterial braucht? Das ist eine Multifunktionsdecke und sorgt für Heizung und Kühlung. Leider, leider, ist die schallhart.

Menschen, die in solchen Räumen arbeiten müssen, klagen nicht primär über die Beleuchtung. Die anderen Faktoren, Akustik und Klima sind da noch schlimmer. Was tut man dann? Man kauft silent rooms und baut die in den open space ein. So hat man endlich seine Ruh'! Was ist dann mit open space? Ist nicht mehr open.

Wieso macht man eigentlich Fehler im 21. Jahrhundert, die vor der Mitte des 20. bekannt waren? Weil man Mitte des 20. Jahrhunderts welche aus dem 19. wiederholt hat? Als Büroberater muss man eben innovativ sein. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und lesen, was man alles so falsch machen kann. Auch wenn alles, was ich hier geschrieben habe, bereits in einer kleiner Broschüre aus 1970 zu finden war. Wahrscheinlich viel früher, denn die aus 1970 ist die 18. Auflage. Und das Wissen passt auf eine halbe Seite.

Das sind paar Bilder, die die Sünden der "Kreativen" - Architekten, Designer - aufzeigen. Schuld für den Benutzer ist …? Was denn sonst, die Beleuchtung.

Was alles uns durch Corona erspart bleibt …

Manchmal muss man rechtzeitig zum Hammer greifen und alles kurz und klein schlagen. Wenn man es rechtzeitig tut, bleiben einem viele Dinge erspart. Und man macht sich an seinen Mitmenschen verdient. Mit dem Gedanken verbinde ich immer dieses Bild. Diese Leuchten hatte ich mit einigen Kollegen zusammen gesehen. Da waren sie noch Prototypen. Ich fand sie interessant. Die Kolleginnen (nicht Kolleg:innen) fanden sie kalt. Sie teilten meine Meinung keineswegs. Ich hätte mich denen anschließen sollten. Jammerschade!

Der böse Angriff unterblieb. Die Dinger wurden produziert und Gleichgesinnte des Ingenieurs kauften sie und platzierten da, wo ich mindestens einmal die Woche vorbeikomme. Pardon, vorbei kam. Denn meinen letzten Flug habe ich exakt vor einem Jahr absolviert. Meine Lieblings-Airline wurde durch den Staat gerettet. Der Frankfurter Flughafen wohl auch, obwohl er derzeit eher als Luftfahrtmuseum rangiert. Ich fürchte das Ende meines Albtraums, denn das Wiedersehen mit diesen Objekten scheue ich wie der Teufel den Messwein.

Arbeitsstättenverordnung vs. Architekt 1:0

Für normale, glückliche Menschen im Alltag sagt das folgende Bild nichts Besonderes. Es zeigt halt ein modernes Bürohaus. Für die Insassen schon. Denn bevor das Gebäude entstand, durften wir die Pläne ansehen, weil der Betriebsrat der Menschen, die darin arbeiten sollten, sich keinen Reim auf die Fassadengestaltung machen konnte. Die sollte nämlich mit relativ kleinen künstlerisch wertvollen schwarzen Streifen überzogen werden, und zwar so, dass die Fassade aus der Ferne dunkel wirkt aber vom Innenraum noch etwa die Hälfte des Lichts durchlässt. Es waren so eine Art Kuhstreifen, aber künstlerisch wertvoll. Arbeitende Menschen haben aber ein Recht auf eine Sichtverbindung nach außen. Jedenfalls in Deutschland …

Die Besprechung fand glücklicherweise in einem Raum statt, dessen Fenster mit den besagten Kuhstreifen ausgestattet waren. Der machte gefühlt den Eindruck, als säße man in einem großen Zebra und gucke sich die Umgebung durch die weißen Stellen an. So etwas kann man eigentlich nicht beanstanden, weil das Gesetz eine Sichtverbindung vorschreibt, aber nicht sagt, wie die beschaffen sein muss; "(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben."

Wie die Beschaffenheit festgelegt werden soll, sollte in der ASR A3.4 stehen. Intelligenterweise haben die deutschen Arbeitgeberverbände dieses Papier bis zur Veröffentlichungsreife mitgetragen. Danach sagten sie "Ätschi, bätschi!", womit sie den Nachweis erbrachten, dass sie genauso intelligent argumentieren können wie eine ehemalige Ministerin. Deren Vertreter waren wortlos. Also blieb die Frage offen, ob einer, der mal links, mal rechts vom einem Kuhfleck nach außen gucken muss, volle Sichtverbindung hat.

So unerheblich ist die Frage nicht, denn kein Arbeitnehmer hat das Recht, etwa vor einem Panoramafenster zu liegen und die Landschaft zu genießen. Also darf die Aussicht eingeschränkt werden. Aber wie? Zum Glück blieb bei diesem Projekt die Beantwortung der Frage allen erspart. Denn während der besagten Besprechung schien plötzlich die Sonne und warf künstlerisch wertvolle Schatten auf die Tische und die Gesichter der Teilnehmer. Kolleginnen mit Kuhflecken auf dem Gesicht? Offenbar hat diese Erfahrung ausgereicht, um die wertvolle Idee des Architekten wegzuwischen.

Wenn man den Fotos nach beurteilen darf, die hier veröffentlicht wurden, hat der Architekt aber tolle Arbeit geleistet. Wer mir nicht glauben will, kann woanders anderes lesen, was vielleicht besser passt (hier)

Einen ähnlich tollen Vorschlag zur künstlerischen Gestaltung von zwei benachbarten Gebäuden eines Unternehmens hatte ein Architekt unterbreitet, der als Künstler unterwegs war. Das Unternehmen griff zu, wollte aber ein Plazet vom Arbeitsschutz bekommen: Darf man Fenster großflächig mit einer roten Folie bekleben? Nicht alle. Warum nicht? Wer eine Sichtverbindung braucht, kann doch ins Nachbarzimmer gehen. Die bestechende Idee bestand darin, dass man eine fiktive Spirale aus einem roten transparenten Stoff über die beiden Gebäude klebt, so dass Passanten vom Süden aus eine harmonische Zusammenkunft beider Gebäude sehen. Und vom Norden aus? Keine Spirale, aber das macht nichts. Die Leute sollen nur vom Süden aus gucken. Was wir davon hielten?

Die Sache sollte etwa zwei Millionen Euro kosten, weil man auch bewegliche Jalousien, Fenster oder Beton bekleben wollte. Der Stoff musste überall blasenfrei aufgebracht werden. Und im Sommer auch blasenfrei bleiben. So etwas kostet! Der Künstler musste sich einen anderen Mäzen für den Geniestreich suchen. Kunst am Bau ist zuweilen schwer aufzutragen. Diesmal half aber die Vorschrift. Die Leiterin der CI-Abteilung war traurig und fragte uns: "Haben Sie schonmal Kunst begutachtet?" Wäre das Kunst, hätte ich eine Antwort gegeben.

Von Milchmädchen und Sehleistung …

Moderne (und zuweilen sehr alte) Märchen erzählen von wundersamen Dingen, die wir sehr gerne glauben. Ist der Märchenerzähler mit einem Turban verkleidet oder - wie in diesen Tagen - mit einem Aluhut, wissen wir, woran wir sind. Man kann zuhören, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Anders hingegen, wenn immer wieder dasselbe Märchen von anständig gekleideten Ingenieuren mit ernsthafter Miene verbreitet wird. Eines dieser Märchen ist mittlerweile über 100 Jahre alt. Eigentlich Zeit, dass man es überdenkt.

Das Märchen handelt von Sehleistung, die wie alles, was Leistung hat, hoch geachtet wird. Ob man es glauben will oder nicht, das Dritte Reich betrachtete die als "systemrelevant" und wollte damit den Krieg gewinnen. Nicht nur damit, aber auch damit. Gutes Licht sollte die Leistung des deutschen Arbeiters steigern. Allerdings waren die Betreiber der Idee nicht dumm, sie hatten aus einem Debakel gelernt. Das Debakel wird dieser Tage exakt 100 Jahre alt und ist in Kreisen der Wissenschaft berühmt-berüchtigt. In einem Werk in der Stadt Hawthorne versuchte man damals, mit einer Steigerung der Beleuchtungsstärke die Leistung der Mitarbeiter:innen zu steigern. (mehr z.B. hier) Das ist so gewaltig in die Hosen gegangen, dass der Begriff Hawthorne Effekt die Sozialforschung fundamental beeinflusste. Und beeinflusst. Bis heute sucht man in der Lichttechnik den Nachweis dafür, dass eine höhere Beleuchtungsstärke auch eine bessere Leistung bedeute. Und in hundert Jahren werden sie dasselbe wie 100 Jahre davor singen: wenn sie noch nicht gestorben sind, suchen sie immer noch. Einer, der es wissen muss, Prof. Peter Boyce, hat es in einem Vortrag hervorragend charakterisiert. Der Titel lautet: Von der Festlegung von Beleuchtungsstärken nach der Sehleistung - Und andere Märchen.

Das hält aber die Auguren nicht davon ab, immer noch die Beleuchtung von Arbeitsstätten auf der Basis der Beleuchtungsstärke zu normen. Allerdings dürfen sie nicht mehr behaupten, die Basis der Gestaltung sei der Arbeitsschutz. Den darf nämlich nur der Staat regeln. Ergo? Man schreibt "Dieses Dokument legt Beleuchtungsanforderungen für Menschen an Arbeitsplätzen in Innenräumen fest, die den Anforderungen an den Sehkomfort und die Sehleistung von Personen mit normalen oder auf normal korrigiertem Sehvermögen entsprechen." Und was legt man fest? "Für eine gute Beleuchtung ist es notwendig, dass neben den erforderlichen Beleuchtungsstärken zusätzliche qualitative und quantitative Anforderungen erfüllt werden." … Und diese sind Sehkomfort, Sehleistung und Sicherheit.

Man vergesse zunächst Sehkomfort. Denn der ist nicht definiert. Wenn er denn definiert wäre, wüsste man nicht, wie man den gewährleisten soll, z.B. wenn man den ganzen Tag am Bildschirm sitzt. Noch besser ist es, auch Sicherheit schnell zu vergessen. Diese ist zwar sehr wichtig, macht aber nur Sinn, wenn man mit angibt, was für eine Sicherheit denn gemeint ist. Dieser Aspekt ist derart wichtig, dass es bei der Normung ein eigenständiges Regelwerk dafür gibt. Denn es beginnt schon bei dem Wort Sicherheit. Die gibt es nämlich im Prinzip nicht, sondern nur Schutz. Man kann einen Arbeitsschutz organisieren. der der Sicherheit bei der Arbeit dient. Aber die Arbeitssicherheit kann man nicht gewährleisten, sondern nur anstreben. Das steht sogar im Arbeitsschutzgesetz. Summa summarum: wer das Wort Sicherheit benutzen will, muss gleichzeitig angeben, was er damit erreichen will. Sonst steht der Verdacht nahe, dass es sich um Bla Bla handelt. Mit der Beleuchtung kann man z.B. Erkennungssicherheit anstreben, was plausibel klingt. Wenn man auch schafft, dass z.B. Treppenstufen erkannt werden, dient die Beleuchtung auch der Arbeitssicherheit. Wenn man dadurch Unfälle vermeiden kann, die die Beleuchtung auch der Betriebssicherheit. U.s.w… Lichttechnische Normen sind die einzigen, die das Wort Sicherheit ungestraft so benutzen dürfen. Dafür werden die Benutzer der so entstehenden Arbeitsplätze bestraft.

Bleibt Sehleistung. Die ist so fundamental wichtig, dass man sie gut definiert und perfekt festlegt. Oder? Was soll man sonst denken, wenn man eine Norm von 86 Seiten schreibt, hauptsächlich der Sehleistung halber? Weit gefehlt! Sehleistung ist nämlich auf zweierlei Art und Weise definiert, was man allein deswegen genial nennen muss. Sehleistung "ist die Leistung des visuellen Systems." So nach DIN EN 12665. Das internationale Wörterbuch der Lichttechnik geht da umfangreicher daran, aber kaum klarer: "Sehleistung - Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird.” Einen Grundpfeiler einer Technik mit Beispielen zu definieren, zeugt von gründlicher Ingenieurs-Arbeit.

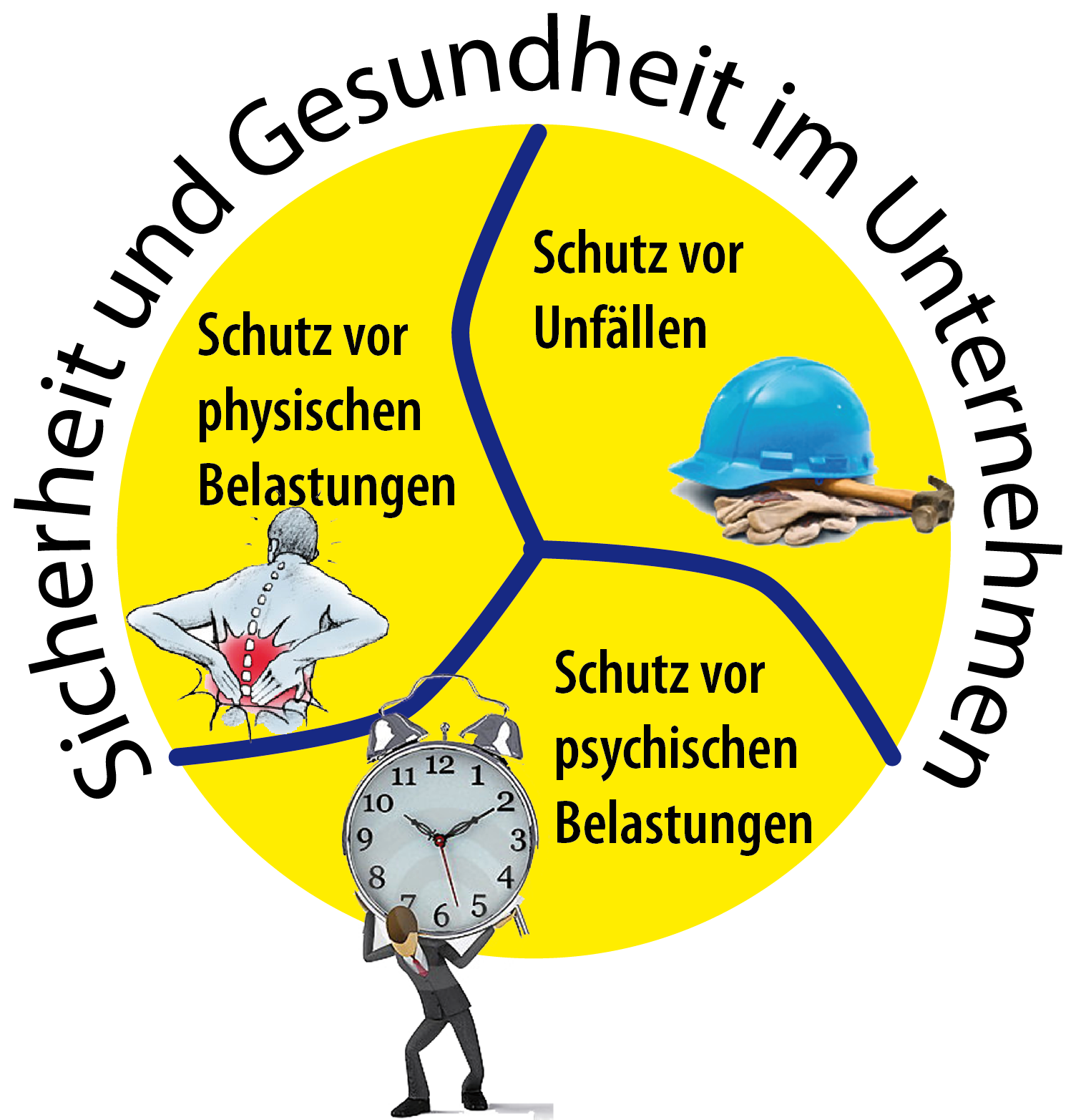

Lassen wir die handwerklichen Fehler beiseite. Wie steht es mit der technischen Ausführung, die jeder Ingenieur beherrschen müsste. So wurde vor über 50 Jahren diskutiert und festgelegt, wie man die Wirkung einer Lichtquelle gegen die Störungen, die sie erzeugt, verrechnet. Eine solche Störung ist die Blendung, die eine Lampe (unbeabsichtigt) verursacht. In der Straßenbeleuchtung kennt den Effekt jeder. Die Laterne, die den Bereich unter sich beleuchtet, blendet je nach Ausführung die Verkehrsteilnehmer mehr oder weniger stark. Man kann den Effekt gegen den Nutzeffekt berechnen. In der Innenraumbeleuchtung ist der Blendeffekt indes subtiler. Er wird durch den Kontrastverlust auf Sehobjekten, meist schlecht erkennbar, sichtbar. Der sog. Kontrastwiedergabefaktor berechnet, wie der Kontrast auf einem Sehobjekt reduziert wird.

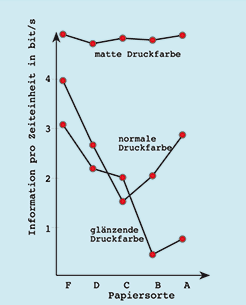

Neu ist dies nicht, eher sehr alt. Der Faktor wurde vor über 50 Jahren schon definiert: "Der Kontrastwiedergabefaktor (für eine Beleuchtungseinrichtung) ist das Verhältnis des Kontrasts einer Sehaufgabe zu dem Kontrast unter vollkommen diffuser Beleuchtung." Da der Kontrast die wichtigste Größe für die Erkennbarkeit der Schrift ist, leidet z.B. die Lesbarkeit von Text dramatisch unter einem ungünstigen Kontrastwiedergabefaktor. So hat Hartmann (1970) ermittelt, dass die Informationsaufnahme vom Papier bei glänzender Druckfarbe und glänzendem Papier gegenüber matter Farbe auf mattem Papier etwa um den Faktor 10 zurückgeht.

Die Berechnung einer Störung gegen die Nutzwirkung der Beleuchtung kann man wie hier berechnen.

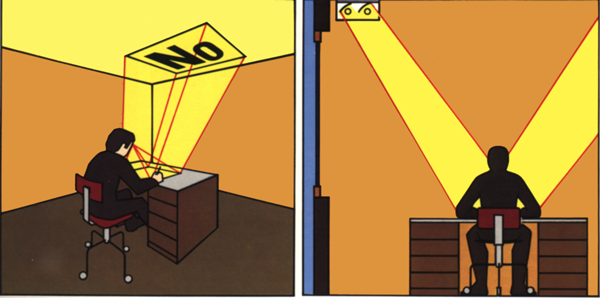

Das Bild zeigt eigentlich, was Hartmann vor 51 Jahren publiziert hatte. Fällt das Licht ungünstig ein, wirkt es u.U. wie ein günstiger einfallendes Licht mit einem Zehntel der Beleuchtungsstärke. Und Hartmann war ein hoch geschätzter Sehphysiologe, der überall in der Lichttechnik und sogar in der Politik bekannt war. Warum wurde sein Rat nicht befolgt?

Es wäre unfair, zu behaupten, sein Rat wäre nicht befolgt worden. Man hat ihn auf eine sehr eigentümliche Weise befolgt. Alle Betriebe mögen alle Sehgegenstände matt gestalten. Sagen die Beleuchtungsnormen. Außerdem sollen die Betriebe keine Arbeitsplätze unter den Leuchten einrichten, sondern daneben. Wenn man allerdings überlegt, wie teuer Arbeitsraum ist - bei Büros ist die Miete der zweitgrößte Faktor nach dem Gehalt -, kann man eher was von zynisch reden. Denn kein Arbeitgeber schert sich um Vorgaben der Lichttechnik zur Aufstellung von Arbeitsplätzen. Wie sollte er das überhaupt können? Der Arbeitgeber kann meistens nicht einmal verstehen, warum er so etwas tun soll. Denn Designer erklären ihm, Licht gehört dahin, wo gesehen wird. Was auch stimmt. Dann kommt der Lichtplaner und erzählt, da wo Licht erzeugt wird, darf kein Arbeitsplatz stehen. Und der Marketing-Mann sagt, man kann Arbeitsplätze überall hinstellen, wo keine Blendung entstehen kann. Ja, eben!

Des Rätsels Lösung? Die Beleuchtung, die der diffusen am nächsten kommt, die Indirektbeleuchtung. Man kann über den Daumen gepeilt sagen, dass 1 lx Indirektbeleuchtung etwa so wirksam ist wie 2 lx Direktbeleuchtung. Das ist eher untertrieben. Dass man mit der Beleuchtungsstärke - ohne nähere Beschreibung - die Sehleistung erhöht, ist ein altes Märchen. Wird aber immer neu aufgetischt.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025