Posts Tagged: Planung

Harmonie eher missglückt - Unruhe durch Licht

-

07.02.2017

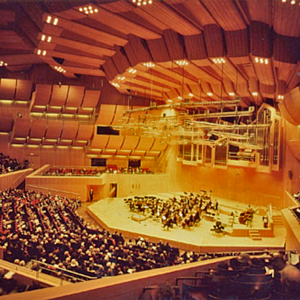

Man stelle sich vor. Man wartet fünf und mehr Jahre auf ein Ereignis, macht sich gemütlich vor dem Fernseher, weil andere Leute vor Ort eingeladen sind - so etwa Merkels und Gaucks -, wartet auch noch auf die genannten, weil sie sich verspätet haben, und … dreht den Fernseher nach einer halben Stunde ab. Die Rede ist vom Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie, die von außen ein Gedicht ist. Die Akustik soll auch toll sein, zumindest auf bestimmten Sitzpositionen. (Die meisten Fernsehzuschauer merken nicht viel von den Mängeln, weil a) die Fernsehanstalten den Ton woanders abzweigen, und b) deren Geräte so flach geworden sind, dass aus denen kein vernünftiger Ton mehr zu bekommen ist.) Warum denn abschalten?

Wir erwarteten ein Raumgefühl wie in der Berliner Philharmonie, die ich länger kenne als jeder Musikliebhaber, weil ich vor der Eröffnungsfeier noch einer Marotte von Herbert von Karajan gehorchend dort einen Künstler mimen musste, mit etwa 50 anderen Studenten. Unser Akustik-Professor hatte ihn aus einer anderen Sicht kennenlernen müssen, und ein Freund, der die Lichtplanung gemacht hatte, aus einer dritten. Karajan war ein Pedant, was die Umstände seiner Kunst anging. Alles, was er dirigierte, musste perfekt auf - damals - Film gebannt werden. So kam ich in den Genuss einer Violine, die ich in der Hand halten durfte wie im Konzert, andere hielten natürlich andere Instrumente ins Licht. Unsere Qualifikation für den Job war nicht zu übertreffen: Alle Besitzer eines schwarzen, nicht glänzenden Anzugs. Immerhin, es gab keinen Frackzwang.

Herbert von Karajan kam zuerst zu uns, später wandelte er im gesamten Gebäude herum und guckte sich sein Orchester - ich meine uns - aus allen Perspektiven an. Der Regisseur musste mit ihm wandern und maß überall Licht. Wir hatten einen Job für drei Tage. Damals hatte ich die Sache nicht ganz verstanden. Aber später erzählte uns der Akustik-Professor von seinen Nöten mit Karajan. Viel später erfuhr ich von dem Lichtplaner weiteres: Karajan wollte perfekt in Ton und Bild aufgenommen werden, damit die Nachwelt nicht etwa einen Makel entdecken konnte. Das Verhalten von einem, der ihm den Raum geschaffen hatte, Hans Scharoun, erzählte mir eine Freundin, die bei ihm im Büro hospitierte. Scharoun soll sein Büro so gewählt haben, dass er einen Überblick über das gesamte Baugelände hatte und täglich den Bau beobachten konnte. Also lauter Perfektionisten, die vor etwa 55 Jahren ein Architekturmonument geschaffen haben. Ist es übertrieben, wenn man das neue Haus daran misst, zumal das Konzept ja gar nicht soo fremd ist. (Abkupfern ist in der Architektur ein hässliches Wort, man redet lieber von Zeitgenössischer Architektur.)

Scharouns Konzept hat recht häufig - sagen wir mal - als Inspirationsquelle gedient. Der Eigenbeitrag der Insprierten fiel recht unterschiedlich aus. Manche wollten lediglich die Transpiration meiden. Man kann sich überhaupt freuen, dass die Philharmonie überhaupt von Scharoun gebaut wurde. und überhaupt dort. Denn an ihrer Stelle war von Albert Speer im Rahmen der Umgestaltung Berlins zur „Welthauptstadt Germania“ eine riesige Soldatenhalle als Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten geplant gewesen. Und die Jury, die den Wettbewerb durchführte, war nicht so überwältigend überzeugt. Denn das Preisgericht vergab nach 16-stündiger Beratung den ersten Preis zwar an Scharouns Philharmonie-Entwurf, allerdings fiel die Entscheidung mit neun gegen vier Stimmen – und damit fehlte die erforderliche Drei-Viertel-Mehrheit. Erst nach Interventionen Herbert von Karajans und einem Appell Hans Heinz Stuckenschmidts (einem der Jurymitglieder) wurde Scharoun schließlich verbindlich mit der Ausarbeitung beauftragt.

Ich stellte mir vor, was Karajan zu den vielen Lampen gesagt hätte, die da aus der Decke gucken? Auch die Sternlein im Himmel wollen sich bemerkbar machen, aber sie stören nicht das Gesamtbild des Himmels. Wenn ich H.v.K. wäre, hätten die Architekten bestimmt keinen guten Tag - bereits vor der Einweihung nicht. Hinterher erst recht nicht.

Mich störte auch die visuelle Unruhe an den Wänden, die das Licht verstärkt. Die Oberflächenstruktur soll der Akustik dienen. Dem visuellen Eindruck dient sie hin und wieder. Man kann sich darüber formidabel streiten.

Wer um Gottes Willen hat die Treppen so schön blendend ausstaffiert, als wollte sich einer beim Arbeitsschutz bewerben. Die treten bereits bei voller Beleuchtung unangemessen in den Vordergrund. Wenn die Lichter verstummen, damit man den Musikern besser zuhören kann, wird es es schlimm. Darf ich das böse Wort Raumteiler benutzen? Kann man bei diesem Anblick der Musik lauschen? Ich denke eher nicht. Solche Muster sollen empfindliche Jugendliche sogar zur Ohnmacht treiben.

Das neue liebevoll Elphi genannte Wahrzeichen von Hamburg ist mir bisschen - ähh - dröge geworden. Der Lichtplaner versäumt wohl einen anderen Beruf oder war es der Architekt? Dass wir nach einer halben Stunde abgeschaltet haben, lag aber weder am Erscheinungsbild des Saals noch an der Moderatorin (Barbara Schöneberger) des Abends. Denn beide muss man sich nicht angucken, wenn man Musik hören will. Genau als wir das taten, Augen zu, fiel uns auf, dass die Musik gewöhnungsbedürftig war - etwas …

Aber dennoch beruhigend. Denn Leute strömen so nach Hamburg, dass es in Berlin vielleicht ab und an mal Karten auch für gute Konzerte in der Philharmonie gibt. Das Konzert von Hamburg gibt es noch ein paar Tage bei ARTE in der Mediathek. Danach muss es weg, denn wie man in Deutschland Kultur vermittelt, bestimmen die "freien" Sender, die gerne privat Geld machen wollten. Ab dem 29. März 2017 noch mehr, denn die beenden dann die Ära von FreeTV. Ein Drittel von Deutschland bekommt RTL und Co. danach nur noch gegen Cash zu sehen. Mal sehen, wie viele Leute das fröhliche Kakerlakenessen in Bezahl-TV sehen wollen. Wer mit seinem Geld sparsam umgehen will, sollte sich ein Ticket vom Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker kaufen. Allerdings sollte er (sie) sich noch einen Verstärker und Lautsprecher kaufen. Denn ob free oder nicht, TV aus Flachbildschirmen klingt leider nach Blech, auch wenn nur Piccoli, Flöten, Klarinetten und Saxophone spielen, sogar in Begleitung von Trommeln. Ein Jammer - eine Stadt von Kaufleuten legt so etwa 900 Mill hin, um einen tollen Konzertraum zu kreieren. Man lockt teure Musiker mit Handgeld an. Die Creme der Republik wirft sich in Schale. Die Super-Kiste zaubert ein Bild toller als im Saal - und die Hauptsache, der Ton, scheppert so vor sich hin.

Was ist ungesundes Licht?

Da man bekanntlich alles auch anders lesen kann, will ich mal eine offizielle Erklärung des ZVEI (Zentralverband der elektrotechnischen Industrie) einfach anders lesen. Gemeint ist das hier:

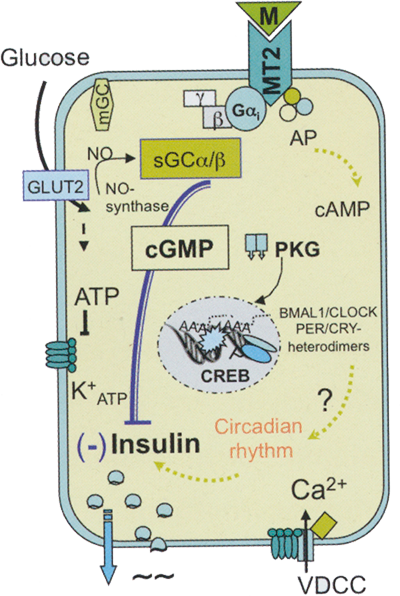

Das richtige Licht für jede Tageszeit? Was mag das sein? Tagsüber hell, nachts dunkel macht die Sonne schon immer. Was fügt die Lichtindustrie dazu? Sie will uns das HCL - nicht Salzsäure, sondern … - Human Centric Light als Zukunftsperspektive näher bringen.

Und was haben wir davon? Das sollen wir davon haben: "Human Centric Lighting (HCL) unterstützt zielgerichtet und langfristig die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Menschen durch ganzheitliche Planung und Umsetzung der visuellen, emotionalen und insbesondere der biologischen Wirkungen des Lichts."

Ich lese jetzt mal anders: Wenn HCL die Zukunftsperspektive ist, unterstützt das jetzige Licht visuelle, emotionale und insbesondere biologische Wirkungen des Lichts nicht. Ist das wahr? Scheint so: Vor genau 26 Jahren veröffentlichten wir die Studie "Licht und Gesundheit", die die künstliche Beleuchtung von Arbeitsplätzen als Ursache von Gesundheitsstörungen am Arbeitsplatz nachwies. (komplette Studie hier lichtundgesundheit, und in English dort lightandhealth). (Anm.: letzte Ausgabe der Berichte, 3. Fassung)

Nun will die Industrie für die Zukunft eine Besserung erreichen: "Ein Grundgedanke von HCL ist es, das richtige Licht für jede Tageszeit bereitzustellen. Die Wirkung der Beleuchtung muss ganzheitlich betrachtet werden. Insbesondere wird zwischen der Beleuchtung am Tag und in der Nacht unterschieden."

Ja, jetzt weiß der Unwissende wie der Allwissende, warum die jetzige Beleuchtung ungesund ist. Die unterscheidet nämlich nicht zwischen den Tageszeiten und ist daher nicht "human centric". Licht ist Licht und wird in Lux gemessen. Basta. Steht in jeder Norm zur Beleuchtung, stand in der ASR 7.1 (alt) und steht in ASR A3.4 (neu). Vielmehr noch: in allen Köpfen herrscht dieselbe Meinung.

Wir hatten im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Studie "Der Stand von Wissenschaft und Technik bei neuen Beleuchtungstechnologien am Arbeitsplatz und ihre Auswirkungen." verfasst, (Autoren Cakir G., Cakir A., Kramer H., Schierz C. & Wunsch A. (2011)), die u.a. eine unterschiedliche Beleuchtung für den Tag und die Nacht empfahl. Da die Studie eine Vielzahl von Veröffentlichungen verwertete, gibt es wohl keinen Dissens. Frage ist, wie man aus dem Schlamassel herauskommt. Denn es ist nicht einfach, nach 125 Jahren künstliches Licht und etwa 80 Jahren lichttechnische Beleuchtungsnormung die Praxis davon zu überzeugen, alles Richtige (oder richtig Gebetete) auf einmal als falsch zu erklären.

Die Lehmschicht alias Lichtplaner

2015

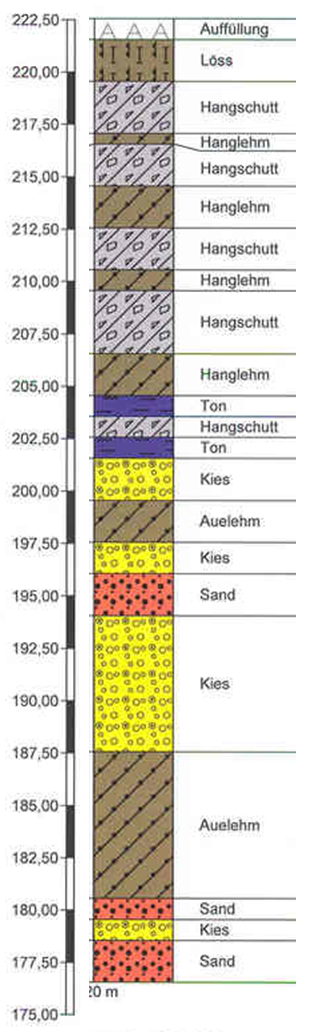

Die Lehmschicht ist etwas Schönes, wenn man sich einen Gartenteich bauen will, ohne auf Produkte aus Leverkusen zurückzugreifen, zum Beispiel. Ich hatte als Jugendlicher die Ehre, Profile von Erdschichten zusammen zu kleben, damit sich die Geologen ein Bild von einer Bohrstelle machen konnten. Damals arbeitete ich als Hiwi für die Firma Deilmann, die auf Ölsuche spezialisiert war. Die Profile sahen aus wie ein Schnitt durch eine Sachertorte, aber meterlang. Sieht man darauf eine Lehmschicht, kann man sich auf Wasser freuen, denn Lehm ist wasserdicht. Lässt nichts von oben nach unten durchsickern, und umgekehrt genausowenig.

Im Arbeitsleben werden aber eher unschöne Sachen als Lehmschicht bezeichnet. Dazu gehört z.B. das mittlere Management, das davon lebt, dass die Oberen nichts von dem mitbekommen, was bei den Mitarbeitern passiert, bzw. umgekehrt. Der Lichtplaner gehört nicht dazu, bildet aber eine besondere andere Art Lehmschicht. Das merkte ich, als wir eine Roadshow für einen großen Leuchtenhersteller organisiert hatten, dessen Klientel der Lichtplaner war. Bei jeder Veranstaltung hatte ein Mitarbeiter aus dem Entwicklungslabor des Herstellers teilgenommen. Die wunderten sich, was die Lichtplaner so alles wussten und wollten, wovon sie selbst keinen blassen Schimmer hatten. Im praktischen Leben erlebte ich dasselbe etwa so: Ich bitte den Chef einer Entwicklungsabteilung um tätige Hilfe bei einer Lichtplanung seiner Firma, der auch zusagt. Trotzdem geht alles daneben, weil in jeder Stadt eine andere Lösung mit den gleichen Leuchten gefunden wird. Mittlere Beleuchtungsstärke so von 350 lx bis 900 lx. 500 sollte es sein. Es musste sogar sein, weil sich der Kunde verpflichtet hatte, genau diesen Wert einzuhalten. (Warum das? Bitte unten lesen, falls Interesse vorhanden) In einem anderen Fall bitte ich den Mann mit der gleichen Rolle bei einem anderen großen Hersteller, er möge mir eine erfolgreiche Planung nennen, die unter üblichen Umständen zustande gekommen sein sollte. Von den fünf Objekten, die er genannt hat, hätte er drei bestimmt nur seinen ärgsten Feinden empfohlen. Meine Intention war eine Dokumentation des Erfolgs eines bestimmten Produkts der Firma. Ich hätte aber das Gegenteil dokumentieren müssen. Zum Glück konnte ich zwischen der Leistung der Firma und dem Unvermögen der Planer deutlich unterscheiden. (Auch das steht unten erklärt.)

Wie kommt es dazu, dass Leute, die Produkte für ihr Unternehmen entwickeln, keine Ahnung davon haben, was mit denen in der Praxis passiert? Ich denke immer an die Lehmschicht. Der Lichtplaner, eine schillernde Persönlichkeit von Elektrotechniker bis esoterischer Künstler mit Architektenausbildung, verhindert, dass die Information aus der Praxis in die Entwicklung fließt. Nicht absichtlich, sondern aufgrund der herrschenden Verhältnisse. Dabei gibt es genügend Beispiele für das genaue Gegenteil: Der Lichtplaner entwickelt eine Leuchte für ein Projekt, eine Sonderleuchte wenn nötig, aus der später ein Serienprodukt wird. Es gibt sogar findige Lichtplaner, auf deren Wunsch hin Leuchtmittel neu konzipiert werden. Wieso funktioniert dennoch die Lehmschicht? Ich denke, das liegt an der Vertriebsstruktur für die Produkte der Lichttechnik. So etwa 90 - 95% der Büroprojekte, die ich kenne, wurden ohne einen qualifizierten Lichtplaner realisiert. Die Leuchten gingen bei dem Elektrogroßhändler über die Theke und wurden irgendwie an den Decken platziert. Sehr häufig nur gleichmäßig verteilt an die Decke geschraubt. Einen eventuellen Misserfolg meldet der Kunde häufig nicht an den Planer, und der meldet ihn nicht an den Hersteller. Dazu müsste der nämlich wissen, was die Ursache des Misserfolgs ist. Wenn die Leute überhaupt merken, dass es sich um einen Misserfolg handelt. Was sie da an die Decke nageln, ist eine Beleuchtungsnorm. Und die kann doch nicht falsch sein? Oder?

Wie sieht die Zukunft aus? Ich denke schlechter als jetzt. Noch kennt der Hersteller seinen Großhandel und umgekehrt gilt es auch. Wenn Komponenten in Korea erstellt, in Gehäuse aus Vietnam eingebaut, in Singapur verkabelt und das Ganze als Leuchten über Thailand nach Rotterdam verschifft werden, wird man sich nach der Lehmschicht sehnen. Vielleicht auch nach der Norm …

* Zu der Verpflichtung 500 lx einzuhalten:

In Deutschland gilt die Pflicht, den Stand der Technik einzuhalten. Jedenfalls theoretisch. Am einfachsten ist es, wenn man es schafft, seine Vorstellungen in eine DIN-Norm zu bringen. Die gelten fast immer als Stand der Technik. Natürlich versucht jeder Hersteller, den Stand der Technik in seinem Sinne zu definieren. Im besagten Fall stand ein Anwender von Computern vor dem Arbeitsgericht und musste sich ausdrücklich verpflichten, den Stand der Technik einzuhalten, weil ansonsten der Betriebsrat die Einführung der Technik hätte verhindern können. Computer wurden und werden über Bildschirme bedient. Und bei denen war der Stand der Technik relativ mies. Diesen versuchte ein Hersteller von Bildschirmgeräten dadurch akzeptabel erscheinen zu lassen, indem er Gutachten in Auftrag gab, nach dessen Ergebnis nicht die Geräte schlecht waren, sondern die Beleuchtung. Die Geräte würden funktionieren, wenn die vermaledeite Beleuchtung maximal 500 lx erzeugen würde. Dies fand man so toll, dass es in Zeitschriften und sogar in Büchern propagiert wurde.

Dämlichweise war der "Stand der Technik" in Sachen Beleuchtung ansonsten so definiert, dass der Anwender eine "Mindestbeleuchtungsstärke" einhält, die in einschlägigen Normen angegeben ist. Daher die Zahl 500. Wie hält man aber genau 500 lx ein, wenn man Gebäude in 38 Städten mit den gleichen Leuchten beleuchtet? Wo es doch leichter scheint, bei Zahlenlotto vier Richtige zu tippen als die richtige Beleuchtungsstärke auf 200 lx genau zu projektieren. (Kein Scherz, die Wettervorhersage ist fast immer genauer als die Berechnung der Beleuchtungsstärke.)

Das eigentlich Dämliche war aber die Tatsache, dass sowohl der Hersteller der besagten Bildschirme, einer der größten deutschen Computerhersteller seiner Zeit, und der Initiator der besagten Beleuchtungsnormen, einer der größten Leuchtenhersteller seiner Zeit, derselbe war, der auch die besagte Beleuchtungsplanung hätte erfolgreich durchführen müssen. Auch das Gutachten hatte dieser in Auftrag gegeben. Und die, die Gutachten und die Normungstätigkeiten in beiden Fällen durchsetzten, waren sogar dieselben Personen. Das ist eine andere Art Dreieinigkeit. Oder sollte man lieber Dreifaltigkeit sagen? Irgendwas mit "Falt" war es schon. Vielleicht Ein-.

Die Quadratur des Kreises ist eine aufregende Angelegenheit. Eigentlich eine spielend einfache Sache, weil der Kreis ohnehin ein Quadrat ist, dem es lediglich an Ecken mangelt. Trost für die Nachwelt: Die Firma stellt keine Computer mehr her. Sie stellt auch keine Leuchten mehr her. Und die Norm, die die miesen Bildschirme in besserem Licht hat erscheinen lassen wollen, die gibt es auch nicht mehr. Den vielseitig verwendbaren Gutachter habe ich auch schon länger nicht gesehen.

* Zu den Problemen, die der Planer alleine schafft:

Bei dem besagten Projekt ging es darum, dass ein Produkt (Leuchtenreihe), die vermutlich günstig beurteilt werden würde, tatsächlich in der Praxis ankommt. Das Vermutliche stammte von mir und würde sehr wahrscheinlich in der Praxis auch so eintreten.

Der Hersteller war der Meinung, dass bei den von ihm genannten Projekten dieses Produkt für die Realisierung der Beleuchtung eingesetzt worden wäre. Insofern stimmte es, das Produkt wurde eingesetzt. Es war eine Stehleuchte mit großem Indirektanteil. In anderen Projekten hatten wir mit ähnlichen Leuchten große Erfolge erzielt. Das besagte Produkt sollte in der Theorie so gut sein, dass die mit ihm erstellte Beleuchtung auch ohne einen großen Planungsaufwand erfolgreich sein würde. Denn ich weiß, dass kaum jemand viel Geld für die Planung ausgibt. Da muss der Planer seine Kohle irgendwie anders ausbaggern.

Als ich die realisierten Objekte sah, dachte ich, mich trifft der Schlag. In einem Fall war es nicht einmal fertig, aber als fertig gemeldet, wovon sogar das Planungsbüro keine Ahnung hatte. Nur der Planer vor Ort kannte den tatsächlichen Zustand. Der größten Geniestreich hatte einer geschafft, indem er zu den Stehleuchten Halogenspots zugeordnet hatte, damit seine Beleuchtungsstärke stimmt. Mit den Stehleuchten kriegte er die vermeintlich erforderliche Gleichmäßigkeit nicht hin, somit auch die Beleuchtungsstärke nicht. Die Spots waren exakt auf die Arbeitsfläche vor dem Benutzer ausgerichtet und machten das Licht eher ungleichmäßig. So weit, so gut. Die so beglückten Leute hatten aber als hauptsächliche Sehaufgabe die Prüfung von glänzenden Objekten, deren gesamte Oberfläche auch noch wegen Fälschungssicherheit gekrizzelt sein musste. Genau deswegen hatte der Hersteller seine Leuchten vorsehen wollen. Die Oberfläche ist absichtlich so schlimm gestaltet, dass es keine Kopierer und keine Scanner schaffen, diese sauber abzulichten. Dafür ist sie nämlich da. Aber wofür braucht man die Beleuchtungsstärke? Sie kann bestenfalls das Sehen verhindern.

Irgendwann mal schaffte ich es, genügend Objekte zu finden, die keiner hatte verhunzen können. Das Ergebnis sah so positiv aus, dass der Auftraggeber meinte, wir hätten es nicht so doll frisieren sollen. Weniger positiv hätte ihm auch gereicht. Wir hatten aber nichts geschönt. Die Beleuchtung war einfach gut.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025