Posts Tagged: Lichtqualität

Das Buch Genesis 2.0 – Schöpfung der elektrischen Sonne wurde mit folgenden Beiträgen weiter kommentiert, die darlegen, wie man das Entstehen von neuem Wissen auf dem Gebiet Licht und überhaupt in der Wissenschaft auch mit wissenschaftlichen Methoden verhindert:

24.10.2025

-

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - zum Ersten

In diesem Beitrag stelle ich eine Methode vor, die in allen Wissenschaften bewusst oder unbewusst angewendet wird und zu fehlerhaften Erkenntnissen führt. Die Methode wird, leicht scherzhaft, P-Hacking genannt. P steht für Wahrscheinlichkeit, Hacking für das Bestreben, in einer Studie eine Hürde für die statistische Signifikanz zu nehmen. Deswegen heißt die Methode auch Signifikanzwahn. Der P-Hacker führt z.B. eine Reihe von Versuchen durch und sucht sich daraus die passenden Ergebnisse aus. So kann man z.B. nachweisen, dass zwischen dem Käseverzehr beim Frühstück und Strangulieren durch Bettlaken in der Nacht zuvor eine signifikante Beziehung existiert. Signifikant, aber sonst???

Die Lichttechniker haben allerdings einen internationalen Standard zu einer ernsthaften Sache, nicht-visuelle Wirkungen des Lichts, entwickelt, der viele Studien benutzt, um Erkenntnisse zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen abzuleiten, die kaum etwas mit Arbeitsplätzen zu tun hatten. Sogar Studien aus der Psychiatrie werden darin angeführt. (hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - zum Zwoten: HARKing

HARKing ist ein Vorgehen, das in der gesamten Wissenschaft weit verbreitet ist. Das Wort steht für Hypothesising After the Results are Known. Statt mit einer Hypothese anzufangen, die man mit einer Studie belegt, guckt man beim HARKing die Daten an, aus denen man eine Hypothese ableiten kann, die dann mit 100% Wahrscheinlichkeit durch die Daten belegt ist.

Als Beispiel wird eine Hamburger Studie erklärt, die dazu dienen sollte, eine Investitionsentscheidung zur Beleuchtung von 1000 Schulräumen zu “untermauern”. Nach dieser Studie kann man mit Lichtzugaben die Stimmung und die Leistungsfähigkeiten von Schülern in Minuten umschalten. Das Ganze hat sich sogar in wissenschaftliche Publikationen geschafft. “Blau macht schlau” wurde in der Presse gefeiert. (hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - zum Dritten: SHARKing

SHARKing ist die Kunst der Meister des Harking. Das ist das Entfernen einer Hypothese, nachdem man weiß, dass kein positives Ergebnis (also nach p-hacking) herausgekommen ist. Die Hypothese verschwindet ganz leise. Und niemand merkt es, weil niemand ihr nachweint.

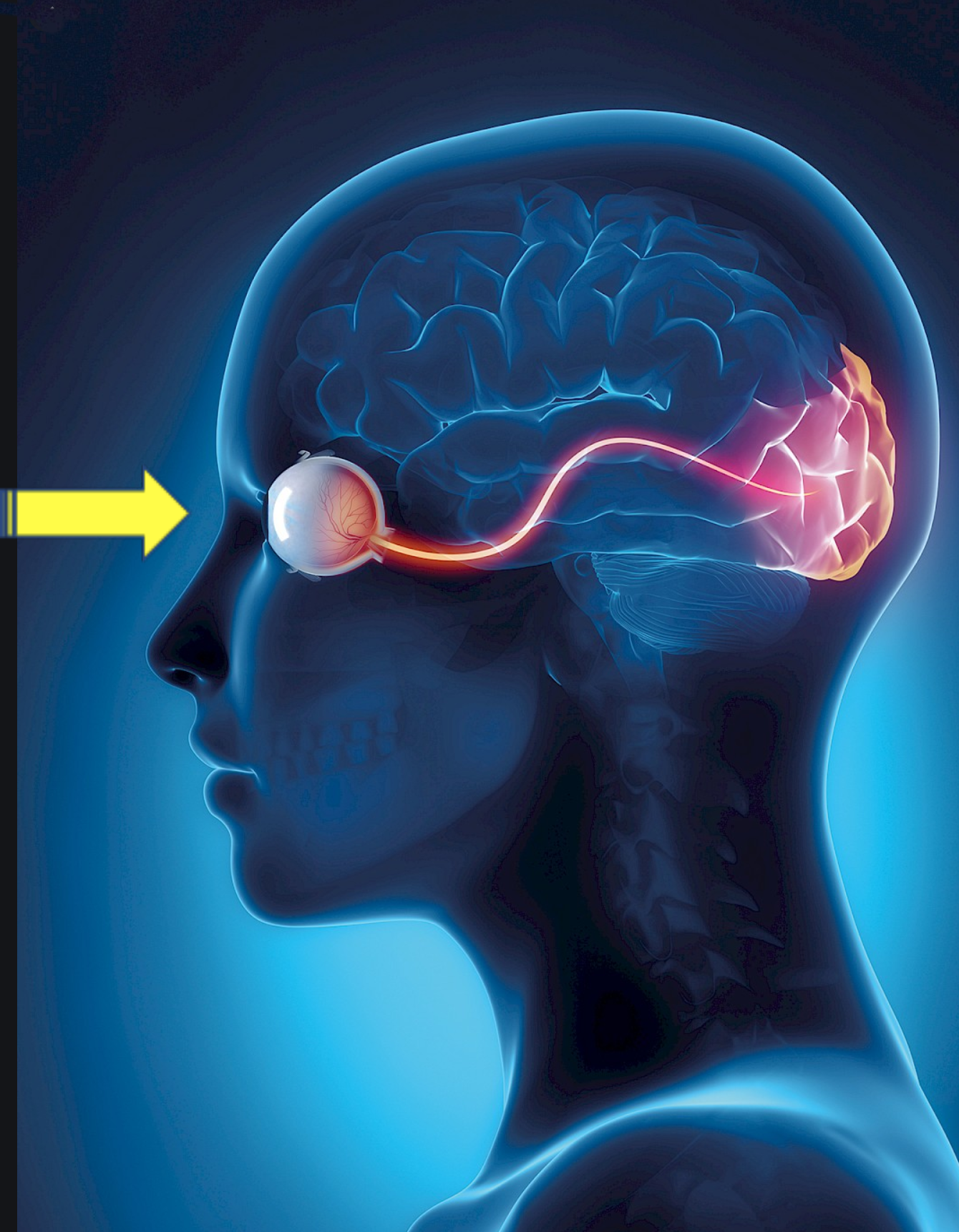

Als Beispiel aus der Lichttechnik wird ein Projekt beschrieben, das von den größten Akteuren der Branche beantragt und von dem Minister für Forschung und Technologie bewilligt wurde. Das Projekt sollte einem Dilemma abhelfen, das nicht durch Beleuchtung verursacht wurde, sondern durch das Arbeitsleben: Nachtarbeit. Diese wurde durch die WHO im Jahr 2007 als „wahrscheinlich karzinogen“ einstuft. Eine Begründung dafür beruht auf der Wirkung des nächtlichen Lichtes auf die Entwicklung des Melatonin im Blut, die durch die Beleuchtung gehemmt wird. Man wollte eine Beleuchtung entwickeln, die zwar das Sehen ermöglicht, aber den Hormonspiegel im Blut nicht beeinflusst. Es hat nicht sollen sein.

Dem Thema ist ein ganzes Kapitel im Buch gewidmet, weil das Ziel des Projekts immer noch aktuell ist. (hier PLACAR - Die letzte Plasmalampe oder da Licht und Krebs – Ein Projekt verschwindet, das Problem bleibt) Die Chronobiologie hat sich elegant aus der Affäre gezogen, indem sie künstliches Licht abends und in der Nacht drastisch beschränkt haben will. Dem können aber weder die Lichttechniker entsprechen noch die arbeitende Bevölkerung. (hier)(hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - Ignorieren – die Patentlösung zum Ersten

Die wirksamste Methode, die Wissenschaft zu behindern, besteht im Ignorieren. Man nimmt Erkenntnisse einfach nicht zur Kenntnis. Gemeint sind nicht die Fälle, wo geprüft und zu leicht befunden wird, sondern das bewusste Ignorieren. Dieses wird in zwei Arten praktiziert: passiv durch Nichtwahrnehmen und aktiv durch sinnlose Gegenstudien.

Für beides gibt es außerhalb der Lichttechnik sehr aussagefähige Beispiele, die durch Ignorieren der Erkenntnisse aus der Lichttechnik entstanden sind. Jemand, dessen Institution diesbezügliche Attacken seit fast einem Jahrhundert erleiden musste, Linda Rosenstock, die Präsidentin der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde NIOSH, hat die Methoden wunderbar dokumentiert.

In diesem Beitrag (wie in den folgenden auch) werden Versuche angeführt, allgemein gültige Regeln zum Verhältnis von Leuchtdichten im Gesichtsfeld zu ignorieren, die im Arbeitsschutz auf IT-Produkte angewendet wurden und werden. (hier)

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - Ignorieren – Hired Guns

Im Jargon des Wilden Westens war der hired gun ein Revolverheld, den man mieten konnte. Die in diesem Beitrag abgeführten Herrn haben sich nur vor den Karren nicht honoriger Interessen spannen lassen. Bei einem habe ich sogar den Lohn erfahren: 250.000 $. Bei anderen müsste man spekulieren.

Die beiden ausgesuchten Fälle weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf. Die Auftraggeber kamen aus der Computerindustrie. Die hired guns waren Professoren der Lichttechnik. Es ging um eine Regel, die beide in ihren Publikationen mehrfach hochgehalten hatten. Deswegen konnten sie nicht versuchen, sie zu falsifizieren. Ergo wählten sie den scheinbar sicheren Weg, die Regel für irrelevant zu erklären. Wohl gemerkt, die Regeln waren Grundlage für eine Schutzregel im Arbeitsschutz. Und sie sind noch im Jahre 2024 in die neue ASR A6 Bildschirmarbeit gekommen.

Dennoch hat die IT-Industrie versucht, sie für irrelevant zu erklären. Mit Hilfe lichttechnischen Wissens, das die hired guns ansonsten ihren Studenten lehren. Wenn es nur dabei geblieben wäre. Ich kann noch ein Beispiel dafür bieten, dass man durch Ignorieren einer Erkenntnis auch die Sicherheit der Allgemeinheit gefährden kann. (hier).

.

Die Methode Wissenschaft, mit der man Wissenschaft verhindert - Ignorieren – Der Architekt

Dieser Beitrag zeigt auf, wie tief das Ignorieren lichttechnischen Wissens durch den Architekten sitzt und welche Folgen das für die Menschen hat. Ob Büromenschen an recht dunklen Herbsttagen durch das Licht des Tages geblendet werden oder Bundestagsabgeordnete bei 40° in ihren Büros werkeln, steckt Ignorieren frei verfügbaren Wissens aus der Lichttechnik dahinter.

Es wird gezeigt, dass dies in anderen Ländern anders läuft, wo Lichtplanung und Architektur in beserer Harmonie betrieben werden. (hier).

Das Buch Genesis 2.0 – Schöpfung der elektrischen Sonne wurde mit folgenden Beiträgen weiter kommentiert:

14.10.2025

-

Hawthorne Effekt und sonstige Narrative in der Lichtwelt

Die Studien, die in Hawthorne Works, USA, in den 1920ern durchgeführt wurden, ergaben nicht das gewünschte Ergebnis, die positive Wirkung einer verbesserten Beleuchtung auf die Arbeitsleistung zu zeigen. Die direkte Wirkung betraf die gesamte Wissenschaft traumatisch. Aber auch die Lichttechnik war schwer betroffen. Viele glauben, dass das Licht keine Wirkung auf die Arbeitsleistung habe.

Der Beitrag diskutiert die Studien und das Geschehen in Deutschland, wo sogar der Staat eingegriffen hat in die Normung der Lichttechnik. Es wird gezeigt, warum man die Wirkung von Licht auf die Arbeitsleistung nicht aufzeigen konnte. (hier)

.

Beim ersten Ziel schon die Zähne ausgebissen

Bei diesem Beitrag geht es um den Umgang mit dem Thema Blendung, der weiter zurückreicht als die Lichttechnik selbst. Es wird erklärt, warum sich die Lichtforschung auf der Stelle dreht. Das Zitat von Stephan Völker aus dem Jahre 2012 fasst die Problematik ganz gut zusammen: “Der vorliegende Beitrag zeigt, dass es möglich scheint, die vorhandenen Blendungsbewertungsmodelle auf ein Modell zurückzuführen. Zurzeit fehlen noch einige Einflussgrößen, welche aber bereits in Kürze vorliegen dürften.” Schon eine starke Aussage nach 100 Jahren Forschung. Es wird erläutert, warum wir auch heute nicht weiter sind. (hier)

.

Natürliche Farben und sonstige Märchen

Hier geht es um ein generelles Problem im Verstehen von Farben. Selbst Fachleute kann man dabei ertappen, von natürlichen Farben zu reden. In der Natur gibt es zwar Farben, aber die ändern sich über den Tag und sind von Ort zu Ort unterschiedlich, z.B. das Blau der Meere. Der Beitrag zeigt, wie Technik und Wissenschaft trotzdem den Umgang mit Farbe gemeistert haben, allerdings bei der Beleuchtung bei einem primitiven Farbwiedergabeindex geblieben sind. (hier)

.

Glanzleiche - Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen

Der Namensgeber dieses Beitrags ist nicht ein Toter, sondern ein Doktorand, der versucht mit physikalischen Größen Glanz zu erklären. Die Dualität des Glanzes, hie Störung, dort Designmerkmal, wird erklärt. Vom Elend nicht betroffen war ein Physiker, der es messtechnisch geschafft hat, Empfindungen messbar zu machen. Er beherrschte die Wissenschaft und Technik praktisch über 50 Jahre.

Die Bedeutung des Glanzes wird in diesem Beitrag deutlich herausgearbeitet. (hier)

.

Blendung, die man nicht Blendung nennt

Zum Thema Blendung gehören nach meiner Meinung diverse Erscheinungen, die einen “blind” machen, d.h. am Sehen behindern. Diese werden unter diversen Namen geführt und behandelt. Es fehlt ein Gesamtbegriff, der alle Effekte zusammen repräsentiert, die einem das Sehen erschweren oder unmöglich machen.

Blendung wird in der allgemeinen Sprache auch im übertragenen Sinne dafür benutzt, dass etwas einem das Erkennen erschwert, so der Blender in der Spionage oder die Blende des Kürschners. Das Problem besteht darin, dass Blendung von Laien beurteilt wird, die schwer verstehen, was der Forschende eigentlich bewertet haben will. Es ist eminent wichtig, weil das Medium Papier durch Monitore abgelöst worden ist, die fast alle mehr oder weniger stark von Informationsverlust betroffen sind. Deren Hersteller haben sich aber mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass die Dinge beim Namen genannt werden. (hier).

.

Gefahren durch eine Grundgröße, die kaum jemand versteht

Hier geht es um die Missverständnisse um die Grundgröße Leuchtdichte, den Umgang womit ich etwas überspitzt “Ein unmöglicher Umgang mit einer Grundgröße” bezeichnet habe. Die Missverständnisse reichen bis in die Verkehrssicherheit hinein und kulminieren in der Aussage des ADAC, dass 90% der Verkehrsteilnehmer von der Blendung geplagt werden, und zwar von legal erworbenen amtlich zugelassenen Scheinwerfern. Die Lichtwissenschaft hat das Problem längst erfasst und beschrieben.

Die Plage kann bis ins Schlafzimmer reichen, wenn der Nachbar ahnungslos eine zugelassene Lampe in seinem Garten installiert.

Der Beitrag illustriert, wie ein Thema, das allenfalls für Theoretiker interessant wäre, Probleme für alle Bevölkerungsgruppen erklärt.

(hier).

Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert

Wasser tut’s freilich

höher jedoch steht die Luft,

am höchsten das Licht!

Arnold Rikli

03.10.2025

-

Jeder Lichttechniker wird bei dieser Überschrift etwa dasselbe Gefühl haben wie ich einst auch: Das kann nie stimmen. Wir alle haben gelernt, dass man mit gutem Licht die Arbeit verbessere. Ich selbst habe sogar ein Buch geschrieben, dessen Schlussfolgerung besagt, dass das künstliche Licht einer der wichtigsten Autoren der Industriegeschichte ist (Licht formt Leben). Wieso will der Nachweis nicht gelingen, dass Menschen bei besserem Licht bessere Arbeit leisten?

Einen wichtigen Grund habe ich hier dargelegt: Hawthorne-Effekt und sonstige Narrative in der Lichtwelt. Kurz zusammengefasst: Menschen leisten mehr, wenn sie beobachtet werden. Die Erkenntnis wurde beim ersten großangelegten Versuch – unfreiwillig – gewonnen, die Wirkung des Lichts auf die Arbeit nachzuweisen (Hawthorne Studies in den 1920er Jahren).

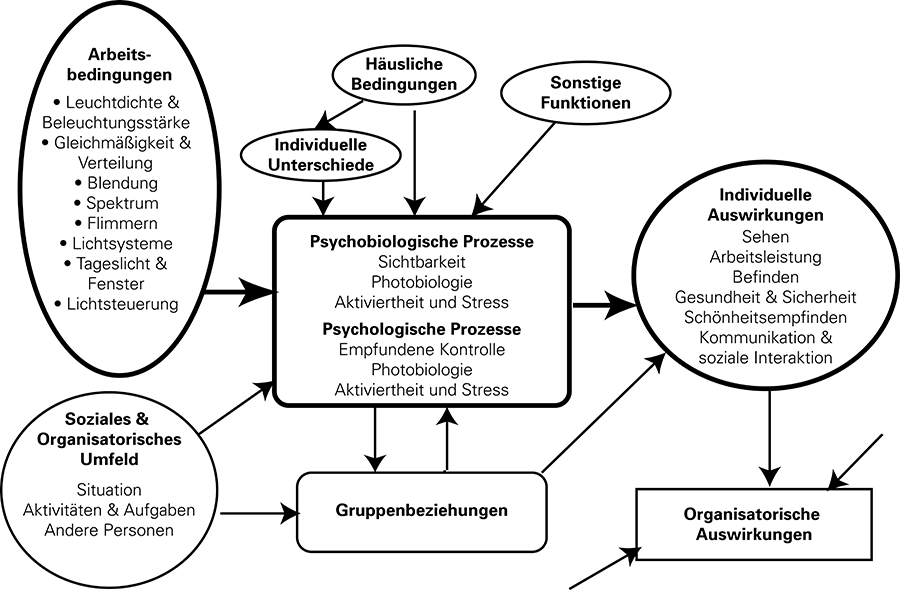

Was nicht in dem Artikel steht, ist der Zusammenhang zwischen der Sehleistung, die man mit Licht beeinflussen kann, und der Arbeitsleistung. Ich stelle das mit einem Bild dar, das von Jennifer Veitch stammt, der derzeitigen Präsidentin der CIE. Dabei ist noch zu beachten, dass dieses Bild die später bekannt bzw. bewusst gewordenen nicht-visuellen Wirkungen des Lichts nicht genau berücksichtigt.

.

Man möge mir einen Forschenden zeigen, der die dargestellten Zusammenhänge experimentell nachweisen will. Allein unter lichttechnisch bedingten Arbeitsbedingungen werden 10 Faktoren aufgezählt, die die Arbeitsleistung beeinflussen können. Davon reicht allein Flimmern aus, um einem das Leben zu vermiesen. Lärm, Streßfaktor Nummer 1 im Büro, und ebenso die Nummer 1 Ursache für Berufskrankheiten in der Produktion wird nicht einmal angedeutet. Die psychobiologischen Prozesse haben es in sich. Will man z.B. den Einfluss der Beleuchtungsstärke auf die Arbeitsleistung untersuchen, muss man all das, was in diesem Bild steht, kontrollieren und noch viel mehr. Jedes denkbare Studiendesign ist dazu verurteilt, verworfen zu werden.

Eigentlich reicht eine einzige Zahl aus, um die Erkenntnis, dass man zwischen der Qualität der Beleuchtung und der Arbeitsleistung keine Beziehung nachweisen kann, glaubhaft zu machen: Etwa 50% des menschlichen Gehirns dient der Bearbeitung visueller Signale. Sehen ist unsere wichtigste Informationsquelle. Und Licht bedeutet viel mehr als nur Sehen.

.

Glanzleiche - Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen

Wasser tut’s freilich

höher jedoch steht die Luft,

am höchsten das Licht!

Arnold Rikli

03.10.2025

-

Blendung und „natürliche“ Farben - Das waren die Themen der letzten beiden Blogs. Doch die Beschreibung von Erscheinungen, mit denen der Techniker nicht gerade meisterhaft umgehen kann, ist damit nicht komplett. Erst richtig schwierig wird es, wenn man den Begriff oder die Erscheinung Glanz dazu nimmt.

Aber zuerst zu dem „Techniker“. Dieser ist ein Mensch, der einen Beruf ausübt, dessen Name vom griechischen Wort techne stammt. Und die heißt so viel wie Kunst, Gewerbe, Geschick, List, Betrug. Nicht eines davon, sondern alle zusammen. List und Betrug darf man allerdings nicht im Sinne des Strafrechts nehmen, sondern im Sinne von Geschick. Der Techniker überlistet Natur, Materialien, Naturgesetze u.ä., um etwas zu erzielen. So kann ein Mensch fliegen, ohne dass ihm Flügel wachsen.

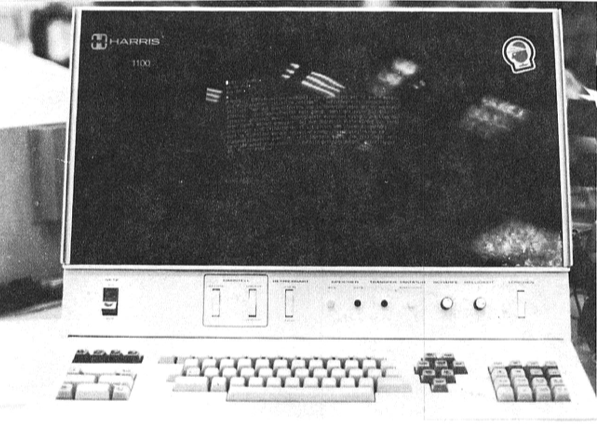

Wenn der Techniker mit Glanz umgehen soll und dabei gewissenhaft objektive Größen benutzen, handelt er als Physiker, dessen Welt viel regelhafter ist als die des Technikers. Dies musste ich in meinen jungen Jahren tun, und die Sache war bitter ernst. Die Menschen, die am Computer arbeiteten, hatten Probleme mit den Augen, die sie auch heute haben, aber damals schimpften sie mehr. Also musste ich die sog. visuellen Probleme der Menschen ermitteln und Lösungen dafür finden. Diese wurden nicht in den Sand geschrieben, sondern in Normen, die heute 50 Jahre danach immer noch ihre Wirkung entfalten.

Eine meiner Diagnosen war, dass die Bildschirme glänzten. Ergo schrieb ich in den Normenentwurf, die dürfen nicht glänzen. Nun bestand die Arbeitswelt nicht nur aus glänzenden Bildschirmen. Wenn die nicht glänzen dürfen, warum dürfen andere? Also schrieb ich in den Normenentwurf, dass alle Teile des Arbeitsplatzes aus matten Oberflächen bestehen müssen. Die Vorstellung musste ich nicht einmal selbst entwickeln. Sie stand in der Beleuchtungsnorm DIN 5035 und verbot den Glanz schon vor über 50 Jahren.

Ein Mitglied unseres Normenausschusses nahm dann diesen Entwurf in seinen Betrieb und legte ihn seinen Büroorganisatoren vor. Deren Meinung war verheerend: eine Welt ohne Glanz. Matt wie platt.

Die besagten Herren waren noch gnädig. Große Computerfirmen gingen dagegen aggressiv vor. Sie hatten aber mit Zitronen gehandelt, denn dafür, dass Bildschirme glänzen sollen, gab es keine Begründung. Also floss die Idee in Normen, später in Sicherheitsregeln und ganz zuletzt in Arbeitsschutzvorschriften wie die EU-Richtlinie für die Arbeit mit Bildschirmen von 1990. Auch der Bundesarbeitsminister verschreibt den Betrieben in der ASR A6 (Bildschirmarbeit) von 2024: „Grundsätzlich sind an Bildschirmarbeitsplätzen Bildschirme mit entspiegelten (matten) Displays und matten Gehäuseoberflächen zu verwenden.“ Er lässt nur wenige Ausnahmen zu.

Die fehlende Begründung für glänzende Bildschirme kam später, als Computer auch Videos abspielen konnten. Auf matten Bildschirmen sahen schicke Filme gar nicht so schick aus. So bauten unbotmäßige Computerhersteller Laptops mit glänzenden Bildschirmen. Denn man kann nicht dauernd das Display wechseln, wenn man mal Büroarbeit macht und mal einen Porno einzieht.

Das Problem besteht bis heute, aber mit anderen Begründungen. Der technische Fortschritt hat zu Monitoren geführt, die weniger glänzen als die Vorschrift erlaubt. Aber Handys lassen sich schwer verkaufen, wenn ihre Displays tot aussehen. Da diese aber das ganze Gesicht vom Handy ausmachen, glänzen die dummen Dinger um die Wette. So auch mein iPhone, wenn es als Display für meine Drohne dienen soll, die bei Kaiserwetter den Berliner Wannsee ablichten will. Da ich kaum noch was sehe, haut die Drohne manchmal ab. Sie kommt eine halbe Stunde später reumütig wieder, wenn ihr Akku leer ist. Ob das sich auch ukrainische Drohnenpiloten leisten können? Zum Teufel mit dem Glanz, wenn mein Leben auf dem Spiel steht.

Die Probleme mit dem Glanz waren vermutlich vor meiner Geburt schon bekannt gewesen. Ich habe Farbe studiert bei einer der wenigen Koryphäen, denen es gelungen ist, ein Farbsystem aufzustellen (Anm.: Es war nicht Goethe). Sein wichtigstes Werk im Bereich der Farbsystematik ist das DIN-Farbsystem DIN 6164 (auch bekannt als DIN-Farbenkarte oder DIN-Farbenatlas). Er war Physiker und Farbmetriker und gilt als einer der führenden Vertreter der Farbwissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Auch ihn wurmte die Frage des Glanzes, weil der Glanz nicht nur die vor dem Bildschirm stört. Er zerstört die Farben. Egal, wie ein Objekt aussieht, rot, grün oder lila, der Glanz ist fast immer weiß oder farblos.

Unter unserem Lehrer versuchten mehrere Kollegen, fast alle Ingenieure, eine Dissertation zu dem Thema zu schreiben. So entstand die Bezeichnung Glanzleiche. Die ist nicht ein optisch präpariertes Opfer in einem Tatort, sondern eine Doktorarbeit, von der man bereits zu Beginn sagte, dass die nichts wird.

Warum aber, wenn eine Arbeit von einer begnadeten Koryphäe betreut wird und von intelligenten Menschen ausgeführt? Die Gründe habe ich im Kapitel Warum sich die Forschung auf der Stelle dreht ausführlich erklärt. In diesem Kapitel geht es um Blendung, bei deren Erforschung man sich seit 120 Jahren die Zähne ausbeisst. Darin wird auch erklärt, dass Glanz eine Blendung ist. Er verhindert, dass man Dinge so sieht, wie sie sind. Weder ein Mensch noch eine Kamera können unter einer glänzenden Stelle erkennen, was darunter liegt. Und Blendung ist immer etwas, was das Erkennen erschwert. Glanz ist eine Form der Blendung, die man aber nicht so nennt. Das aus gutem Grund, denn Blendung klingt negativ, Glanz ist aber …?

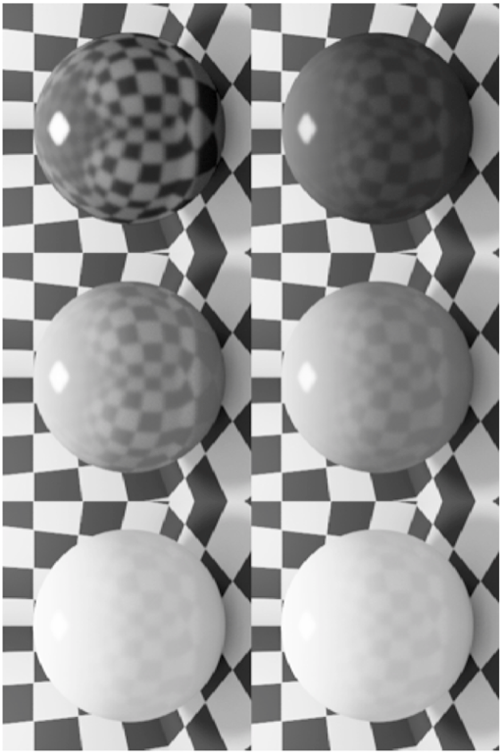

Das Teuflische ist, dass der Glanz zu den vier Eigenschaften gehört, die uns das Erkennen eines physikalischen Objekts vollständig erklären: Helligkeit, Farbe, Glanz und Form. Hiervon wird nur die Form nicht von Physikern oder Technikern behandelt. Die anderen drei lernt man, wenn man Lichttechnik oder Farbenlehre studiert. Dummerweise hängen Farbe und Helligkeit eng zusammen. Und Glanz wird erheblich von der Form bestimmt. Und dies in Tateinheit mit Farbe. Die Kugeln rechts stammen übrigens von einer wissenschaftlichen Studie, die genauer ist als die in der Lichttechnik, aber nichts damit zu tun hatte.

Somit kann man Glanz als eine Erscheinung sehen, die uns das Sehen ermöglicht und aber auch erschwert bis unmöglich macht. Ob wir dies positiv oder negativ sehen, hängt von uns und unserer Situation ab und nicht von den physikalischen Eigenschaften. Bei manchen Dingen liegen positiv und negativ nur Millimeter auseinander, so z.B. auf schönen Frauengesichtern, wo positiv (Lipgloss) von negativ (glänzende Nasenspitze) eng beieinander liegen.

Es gibt auch Fälle, wo die Störung des Sehens den Gesamteindruck prägt und somit deren Beseitigung die Gesamterscheinung zerstört. So benutzt der Fotograf Catchlights, um den Augen Tiefe, Ausdruck und "Leben" zu verleihen. Ohne diesen Glanz wirken die Augen oft matt, leer oder „tot". Dasselbe gilt für Exponate in Galerien, die mit einer Scheibe geschützt werden müssen. Wenn diese mattiert ist, sind die Bilder tot. Portraitfotografen setzen Catchlights, wenn ein Gesicht ohne solche aufgenommen worden ist. Man kann den Effekt nachstellen, indem man Gesichter mit Glanzpunkten bearbeitet und diese entfernt.

Das Ganze hat selbst einen prägenden Effekt auf Wissenschaft und Technik. Der Glanz von Oberflächen hat einen signifikanten Einfluss auf Wissenschaft und Technik, insbesondere in den Bereichen Materialwissenschaft, Optik und Messtechnik. Möbel, Stoffe, Bekleidung, Kunstdruck und nicht zu vergessen Autos.

Wenn eine Sache so wichtig ist, müsste es von Fachleuten auf dem Gebiet nur so wimmeln. Dem ist nicht so. Die Szene wurde über mehrere Jahrzehnte von Richard S. Hunter (1906–1991) beherrscht, der schon in den 1930ern eine prägende Persönlichkeit war. Er war der Gründer des Unternehmens Hunter Associates Laboratory, Inc. (HunterLab), das weltweit Glanz- und Farbmessgeräte herstellt und damit maßgeblich zur Verbreitung seiner Messstandards beigetragen hat. Aber er war zuvor am National Bureau of Standards (NIST) tätig, wo er seine Methode entwickelte. Dazu gehörte auch ein Farbraum, der seinen Namen trägt: Hunter L, a, b Farbraum.

Hunter gelang es, die menschliche Wahrnehmung auf die Messung zu übertragen. Seine Geräte zielten darauf ab, die visuelle Wahrnehmung des menschlichen Auges (speziell im Hinblick auf kleine Farbunterschiede und Glanzeffekte) objektiv zu quantifizieren. Damit wurden HunterLab-Geräte zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um die Produktkonsistenz über Lieferketten hinweg zu gewährleisten.

Hunter war keine Glanzleiche. Er hatte im Dezember 1927 seine Karriere als "Minor Laboratory Apprentice" (kleiner Laborlehrling) begonnen beim National Bureau of Standards (NBS), heute bekannt als NIST. Als wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine vom Arbeitsminister beauftragte Studie zu Oberflächen von IT-Produkten durchführten (Einfluss von optischen Oberflächeneigenschaften von IT-Produkten auf Benutzer, BAUA Forschungsbericht Fb1066, 2006), war Hunter der Lieferant der meisten Erkenntnisse auf dem Gebiet. Und er war einer der Autoren der Studie, die Anlass für diesen Forschungsbericht war.

So konnten wir getrost schreiben:

„Maßgeblich für die Empfindung ist aber nicht die physikalische Verteilung des Lichts, sondern dessen situationsabhängige Beurteilung:

- Glanz wird absichtlich erzeugt, um das Erscheinungsbild eines Gegenstands mit Leben zu erfüllen;

- Glanz wird vermieden, um einen Gegenstand ungestört betrachten zu können.

Hunter hatte bereits 1936 zutreffend geschildert, dass es nicht nur einen Glanz gäbe, sondern viele:

- Spiegelglanz": Helligkeitsempfindung in Verbindung mit gerichteter Reflexion auf einer Fläche (Original: specular gloss)

- „Kontrastglanz": Helligkeitsempfindung infolge relativ unterschiedlicher Helligkeit von spiegelnden und diffus reflektierenden Teilen der Fläche (Original: contrast gloss)

- „Bildschärfeglanz": Empfundene Schärfe der reflektierten Objekte (je schärfer, desto störender) (Original: DOI gloss (DOI: distinctness of image))

- Haze" (ohne Übersetzung, könnte Dunst oder Eintrübung heißen): Haloartig empfundener Schleier in der Nähe der spiegelnden Stelle

- „Sheen" (ohne Übersetzung, könnte Schein oder Schimmer heißen): Glanzerscheinung auf matten Oberflächen unter streifendem Lichteinfall bzw. -ausfall

- „Absence-of-texture gloss" (ohne Übersetzung, könnte Strukturlosigkeit heißen): Empfundene Gleichmäßigkeit und Strukturlosigkeit (einer ansonsten mit Struktur versehenen Fläche).

Nicht jeder Physiker kapituliert vor dem Elend, Empfindungen messen zu müssen. Es dauert manchmal halt lange …

Licht ohne Schatten

31.08.2025

-

Der Volksmund sagt: Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das ist nicht physikalisch gemeint, sondern symbolisch. Er will sagen, dass jeder Mensch, so perfekt er auch scheinen möge, eben seine Schattenseiten hat. Ob die Aussage auch für die Physik gilt?

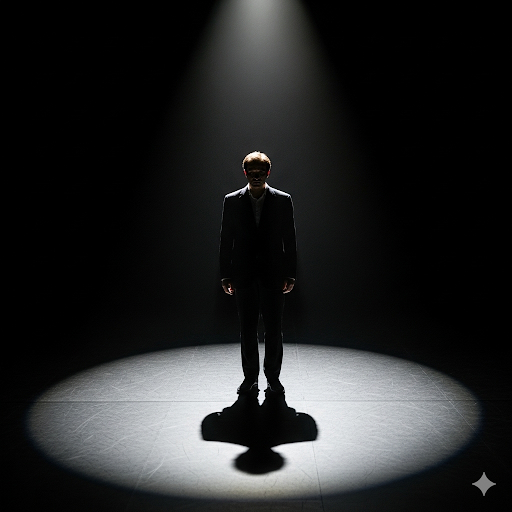

Licht, das uns das Sehen ermöglicht, kann man nicht sehen. Es fliegt so lange geradeaus, bis es in die Nähe einer großen Masse kommt, so nach Einstein, die seine Bahn biegt. Ansonsten lässt es sich nur durch undurchsichtige Objekte bremsen und erzeugt dann Schatten. Licht und Schatten sind somit untrennbar miteinander verbunden. Wenn ein Scheinwerfer, müsste eigentlich Lichtwerfer heißen, auf einen Menschen gerichtet wird, ist es hinter ihm voller Schatten. Der Theaterbeleuchter, vor Edison noch Komödien-Lichtputzer genannt, versteckt die Schatten unsichtbar vor dem Publikum hinten in den Tiefen der Bühne.

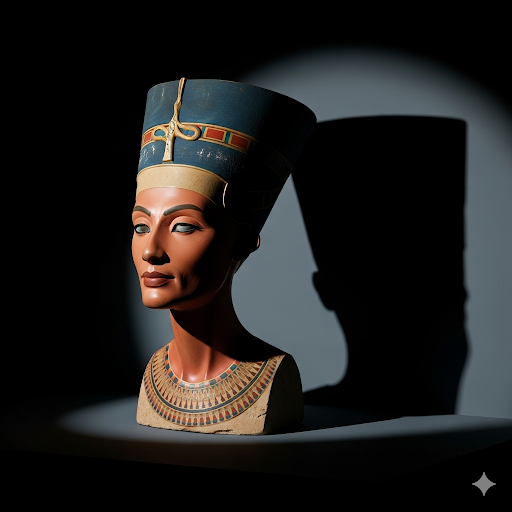

Leider hat nicht jeder Beleuchter so viel uneinsehbaren Raum wie auf der Theaterbühne, um den Schatten zu verstecken. Man muss andere Wege finden, wenn die Zuschauer alles sehen können, auch die Schatten. So etwa wie bei diesem Bild. Die angestrahlte Dame hat mehrere Jahrtausende voll im Dunkeln verbracht. So wie hier dargestellt, hätte sie noch weiter in der Pyramide bleiben dürfen. Aber sie sollte zum Star des Neuen Museums zu Berlin werden. So wurde ihre Beleuchtung zum künstlerischen Akt. Als die “Beleuchterin” der Büste, die Lichtplanerin Gabriele von Kardoff, diesen Akt auf dem Global Professional Lighting Design Convention in Oktober 2009 beschrieb, glich der Saal einem Volksauflauf. Fast alle über 1000 Teilnehmenden hatten ihn gestürmt und bis in die letzten Lücken gefüllt. (Mehr zu Frau Kardoff hier)

Weniger künstlerisch ging es indes bei der Beleuchtung von Sportarenen zu. Einst sah man auf dem Fußballfeld jeden Feldspieler mit vier Schatten als Krake übers Feld laufen. Nur die Tormänner warfen ihren Schatten nach vorn. Schuld waren die vier Masten, die an vier Ecken des Stadions herumstanden. Heute sind die Schatten weg bei den Erstligastadien, die ein Dach rundherum haben. Die vielen Scheinwerfer am Dach lassen dem Schatten keine Chance. Wenn Licht aus allen Richtungen kommt, verschwindet der Schatten.

.

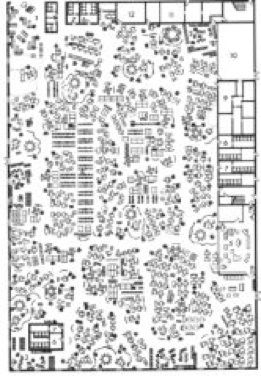

Leider kann man sich an der Schattenfreiheit im Büro nicht so erfreuen. Denn dort sitzt der Mensch mitten in der Beleuchtung. Daher bedeutet die Schattenfreiheit, besser gesagt, Schattenarmut, eine Orientierungslosigkeit. In den großen Büros hat die Beleuchtungstechnik dem Licht seine wichtigste Eigenschaft genommen, die Richtung. Dabei hatten die Macher der Büros bereits in den 1920ern Angst vor der Schattenlosigkeit und lehnten deswegen die Indirektbeleuchtung direkt ab. Lesbar in den Büchern von Leffingwell, dem großen Protagonisten des Office Management (Leffingwell, W.H.: Scientific Office Management, A.W. Shaw Company, 1917). Die Mär hat über ein Jahrhundert überlebt und sich bis heute hartnäckig gehalten. Man kann es hier lesen: "Der Vorteil von indirekter Beleuchtung liegt in der Erzeugung von gleichmäßigem, blendfreiem Licht, das als angenehm empfunden wird. Ein möglicher Nachteil liegt in der verminderten Schattenbildung, die zu einer verunklärten Raumwahrnehmung führen kann." Wenn man in dem rechts abgebildeten Raum sitzt, wüsste ich, was zu einer verunklärten Raumwahrnehmung führt.

Was sich Leffingwell hat so alles einfallen lassen, habe ich hier zusammengefasst (Erbschaft der 1920er Jahre – Wo Sie heutiges Wissen bestimmt). Er hatte u.a. herausgearbeitet, dass Indirektbeleuchtung ohne Blendung sei. Was stimmt. Was weniger stimmt, ist die Wirkung der Schattenlosigkeit. Unter einer solchen Beleuchtung wird der Mensch nicht geblendet, aber er wird blind. Wenn man einen Menschen in eine strukturlos helle Umgebung steckt, wird ihm zunächst unwohl. Nach einer Weile kann er ohnmächtig werden. Polarforscher, die in weiten Schneefeldern reisten, wurden schneeblind, während die Kollegen, die im Packeis unterwegs waren, wo auch unendlich weiße Felder waren, damit keine Probleme hatten.

.

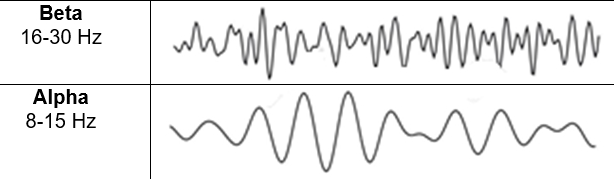

Das böse Spiel spielen die Gehirnwellen. In einem weißen Raum ohne Konturen, der visuell monoton ist, kommt es zu einem Zustand der sensorischen Deprivation, der die Gehirnwellen stark beeinflusst. Normalerweise passt sich das Gehirn ständig an neue Reize an, aber in einer solchen Umgebung fallen die externen Signale weg.

Wenn Sie in einen solchen Raum eintreten, dominieren anfangs die Beta-Wellen, die mit einem wachen, konzentrierten Zustand verbunden sind. Wenn das Gehirn jedoch keine neuen visuellen Reize erhält, schaltet es schnell auf einen entspannteren, nach innen gerichteten Zustand um. Dies führt zu einem Anstieg der Alpha-Wellen (8–13 Hz). Diese Wellen treten typischerweise auf, wenn die Augen geschlossen sind oder sich das Gehirn in einem entspannten, meditationsähnlichen Zustand befindet.

Der Mangel an externen Reizen kann paradoxerweise dazu führen, dass das Gehirn eigene, spontane neuronale Signale generiert, um die Stimulation aufrechtzuerhalten. Diese internen "Entladungen" können als visuelle, akustische oder taktile Halluzinationen wahrgenommen werden.

Kein Wunder, dass Maler, Fotografen oder Innenraumarchitekten versuchen, einen harmonischen Stand zwischen dem ruhigen und dem anregenden Zustand zu erreichen. Mein früherer Kollege Dr. Fred Häger forschte lange Jahre daran und schrieb 1975 eine Dissertation darüber. Leider ist davon nichts mehr übrig geblieben als eine Leerformel: “Die Beleuchtung sollte weder zu gerichtet sein, da dies zu harten Schatten führt, noch zu diffus, da sonst der Modellierungseffekt vollständig verloren geht und eine sehr langweilige Lichtumgebung entsteht. Mehrere Schatten, die durch gerichtete Beleuchtung aus mehr als einer Position entstehen, sollten vermieden werden, da dies zu einem verwirrenden visuellen Effekt führen kann.” (DIN EN 12464-1).

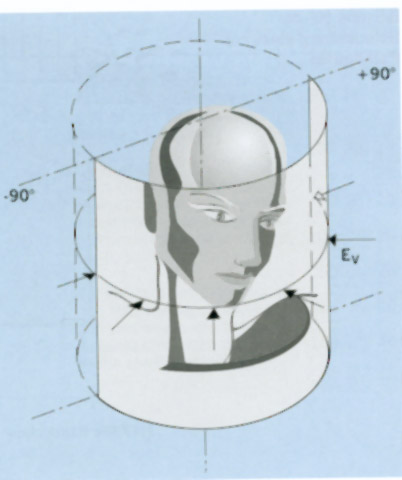

Das ist sehr dumm. Oder auch nicht. Denn die Regel erlaubt es dem Gestalter, mit Licht und Schatten zu spielen, bis er seine gute Lösung erreicht. In der guten alten Zeit hieß es noch, Lichtrichtung und Schattigkeit wären ein lichttechnisches Gütemerkmal, was sie tatsächlich sind. Es wurde aber nur gesagt, dass eine “mittlere” Schattigkeit gewünscht wäre, was man an dem Verhältnis der an einem Punkt herrschenden Beleuchtungsstärke zu der “zylindrischen” in 1,20 Höhe (Augenhöhe im Sitzen) misst. Leider gibt es kaum einen Menschen, der eine zylindrische Beleuchtungsstärke messen kann, weil ihm die Instrumente fehlen. Sollte einer diese kaufen, wird er an etwas scheitern, was er nicht kaufen kann, Zeit. Einen Arbeitsraum voll zu vermessen, dauert eine halbe Nacht.

Wer eine Beleuchtung den geltenden Normen entsprechend realisieren möchte, muss sich an die acht Anforderungen halten, die die Norm EN 12464-1 für jeden Arbeitsplatztyp stellt. Ob ihm dann noch Zeit und Muße verbleiben, Licht und Schatten zu optimieren, mag jeder selbst beurteilen.

Dieser Beitrag sollte die Bedeutung des Schattens herausstreichen, der angesichts der Diskussion um Licht vergessen wird. Dass ich nicht aufzeigen konnte, wie man richtig handelt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das gibt den Kreativen Freiheiten wie z.B. beim Schneiden von Schriften. Es ist bislang niemandem gelungen, aufzuzeigen, wie man eine gute Schrift macht und wie man misst, dass sie gut geworden ist. Dennoch blüht und gedeiht die Typographie seit dem 15. Jahrhundert.

.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025