Posts Tagged: Leuchte

Wunder der Lichttechnik - Wie aus einer Grundgröße viele werden

Es war einmal … So fangen orientalische Märchen an. Es wird einmal … So ähnlich lauten Märchen, die Technokraten erzählen. Heute will ich erzählen, wie ein orientalisches Märchen nicht erzählt werden durfte. Und stattdessen dasselbe Märchen immer wieder neu aufgewärmt, Pardon, gezeichnet wurde. Wenn sie noch nicht gestorben sind, zeichnen sie heute noch …

Zunächst zu dem Märchen, das nicht erzählt werden durfte. Ein Mensch aus dem Orient, ein türkischer Professor für Lichttechnik, wollte auf dem CIE-Kongress zu Washington D.C. anno 1967 einen Vortrag halten. Das hätte er sogar gedurft, wäre sein Thema ein vernünftiges. Der dumme Kerl wollte aber einen Vortrag über die "Grundgrößen der Lichttechnik" halten. Gott verhüt's! Die sind 1924 festgelegt und im Heiligen Buch, Pardon, im Internationalen Wörterbuch der Beleuchtung 1938 definiert worden. Endgültig. Und damit basta! Wie kann man nach nur 40 Jahren prüfen wollen, ob sie stimmen? So kam es nicht zu einer Wiederholung des wunderbaren Ereignisses von 1909, von dem Antoine de Saint-Exupéry in "Der kleine Prinz" berichtet.

Der Erzähler des kleinen Prinzen berichtet, dass der Asteroid B 612, der Heimatplanet des kleinen Prinzen, von einem türkischen Astronomen entdeckt worden sei: „(…) Dieser Asteroid wurde bisher nur ein einziges Mal mit dem Fernrohr erblickt, und zwar im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen.“ Dieser veröffentlichte seine Entdeckung über den Asteroiden in einem großen Vortrag auf einem internationalen Astronomie-Kongress. Bedauerlicherweise schenkte ihm, aufgrund seiner traditionellen Kleidung, bestehend aus Fez und Gewand, niemand Beachtung.

„Die Erwachsenen sind halt so“, erklärt der kleine Prinz, „dass der Asteroid B 612 nun nicht völlig in Vergessenheit geriet, verdankt er einem türkischen Diktator. Der nämlich befahl seinem Volk bei Androhung der Todesstrafe, sich europäisch zu kleiden. „Der Astronom wiederholte seinen Vortrag 1920 in einem hocheleganten Anzug. Und diesmal überzeugte er alle.“

Übrigens, Ende 2020 hat die CIE die Aufgabe der Beleuchtung geändert. Noch vier Jahre und die wär' 100 geworden.

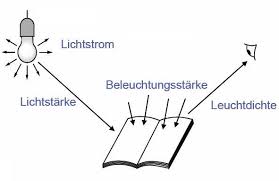

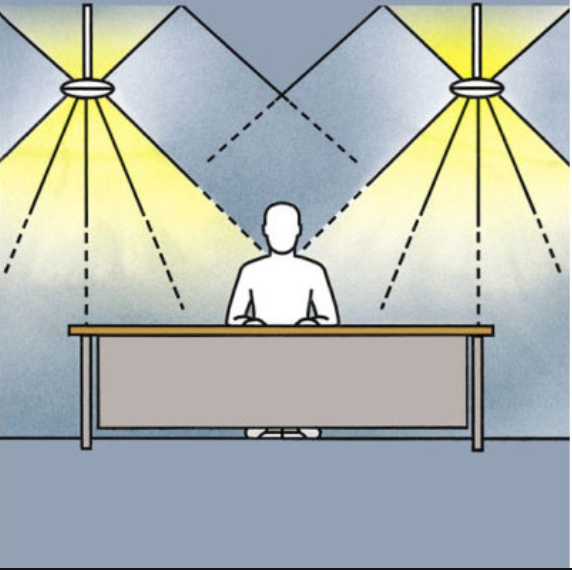

Es war einmal … Man wollte einfach mal illustrieren, wie man sieht - nur mit Hilfe der künstlichen Beleuchtung. Die Abbildung mit die Omma fiel aber etwas zu altmodisch aus, daher kam eine "technische" Abbildung. Leider noch ohne Blendung. Das sollte sich noch ändern.

So hat man für die 1 Größe ganze Bücher geschrieben. Und welche das ist, und woher sie kommt, wurde richtich technisch aufs Auge gedrückt. Es gibt nämlich nur eine, die Lichtstärke. Das ist aber zu einfach. Außerdem kann man sie nicht verkaufen. Auf die Beleuchtungsstärke kommt es an! Und die kommt aus einem gewaltigen Topf mit Lampe drin.

Manche gaben sich ganz präsize und schmückten das Ganze mit Formeln u.ä und vergaßen dabei die Physik. Wie Beleuchtungsstärke in der Richtung der Pfeile fällt? Das ist wirklich egal. Hauptsache, es sieht präzise aus.

Man kann die Sache auch mal anders ausdrücken. Und für Leute, die es genauer haben wollen, die eine Lichtquelle verdoppeln. Man merke, die Grundgrößen gelten auch für Tageslicht. Allerdings darf der Leser nicht erfahren, dass dieses Tageslicht so nicht existiert. Das macht aber nichts.

Variationen zum Thema … Warum nicht mal eine Frau unter die Sonne stellen? Nee, die Lampe ist doch besser. Und dass die Richtung nicht stimmt, ist wieder egal. Die Zeichnung ist klar, nur die Leute sind zu dumm sie zu verstehen. Also noch einmal das Ganze … Jetzt auch mit Blendung!

Zuweilen wurde kräftig kopiert. Leider nicht perfekt. Der Lichtstrom mit Richtung? Ufff! Mit Copy-and-Paste wäre das nicht passiert. Was Blendung hier zu suchen hat? Muss halt betont werden, sonst kommt einer auf die Idee, dass dies eine Story zu Reflexblendung ist.

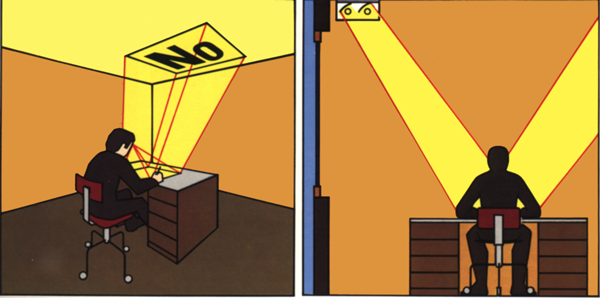

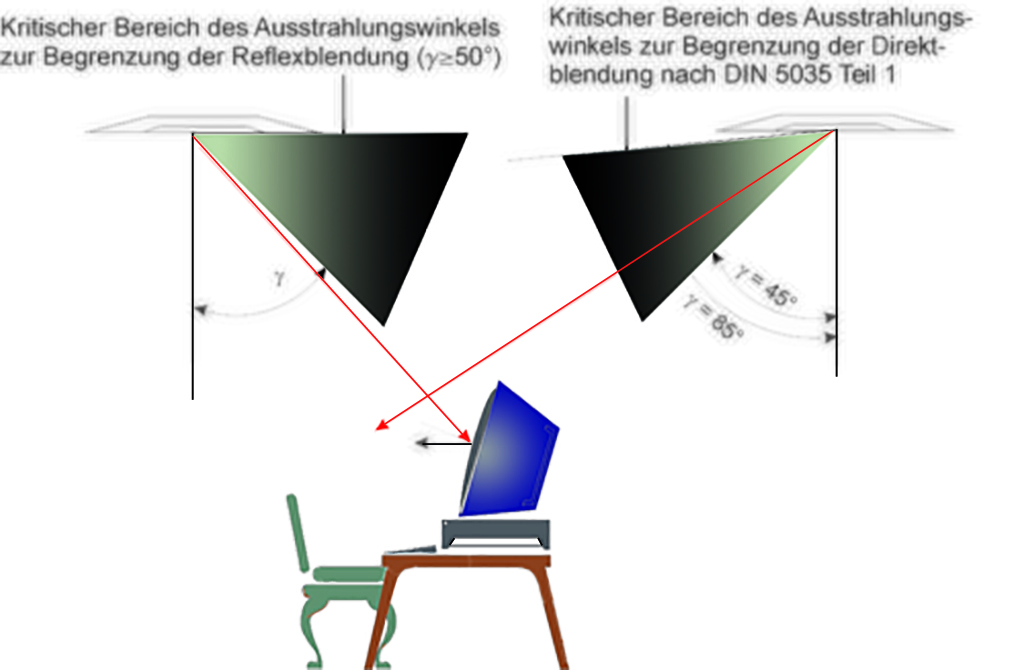

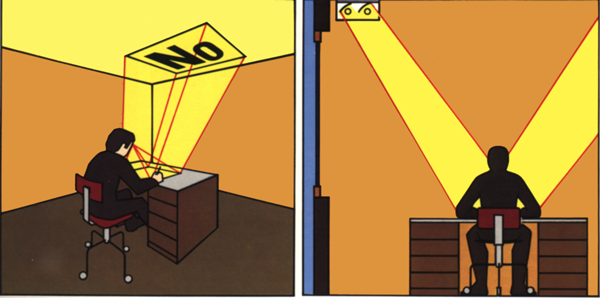

Hier stand am Anfang noch ein Arbeiter an der Drehbank. Mit dem Verschwinden der Arbeiterklasse wurden die Männer schicker. Die Leuchten übrigens auch. Die linke Leuchte hing einst an Werkbänken, die rechte nie. Man findet sie in schicken Architektenbüros. Für übliche Menschen am Bildschirm war sie nach Meinung der Industrie verboten. Wg. Reflexblendung. Die entsteht nämlich so.

Eine Anpassung an die EU durfte nicht fehlen. Arbeitnehmer in Deutschland können auch aus dem Süden stammen. Wie die Beleuchtungsstärke senkrecht vom Himmel fällt, weiß nur der Zeichner. Oder Leser davon.

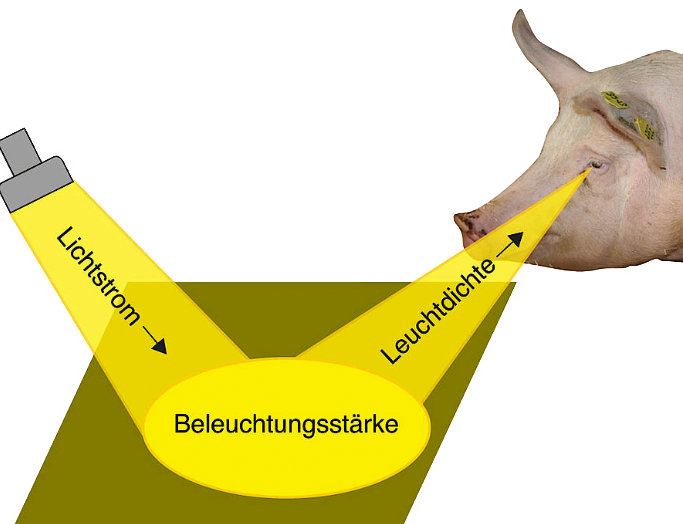

Es war einmal … Nein! So eine Schweinerei war nie. Oder doch? Doch, doch! Es gibt nicht nur PsyLux sondern auch SauLux. Man muss nur auf healthylight.de suchen. Auf die Gefahr hin, dass man begreift, dass die Beleuchtungsstärke immer platt vom Himmel auf platte Objekte auf dem Tisch fällt. Wenn die Dinger nicht platt sind, gilt die Beziehung nämlich nicht. Wenn kümmert aber das außer der Sau?

So wurden aus 1 Grundgröße etwa 4. Eine skalare Größe bekam eine Richtung. Die Bahn des Lichts wurde stärker verbogen als nach Einstein nur bei schwarzen Löchern möglich. Und anstelle die Omma begreift jetzt Antonio da Moustache, was Sache ist. Ein Fortschritt in 55 Jahren trotz des ausgefallenen Vortrags einer orientalischen Lichtgestalt.

Morgen nehme ich die Bilder und zeichne sie auf Reflexblendung um. Man muss sie nur wenig ändern.

Ein paar kleine Lichtsünden, an denen mancher ewig leidet

Gerade sind mir ein paar Bilder in die Hand gefallen, die zeigen, wie man als "Laie" zum schlechten Image des Lichts im Büro beitragen kann. Wie man es besser macht, wusste man schon vor 50 Jahren, vielleicht auch vor 70. Ich will kurz erklären, was das ist, wie sich das auswirkt und warum man es immer wieder sehen kann.

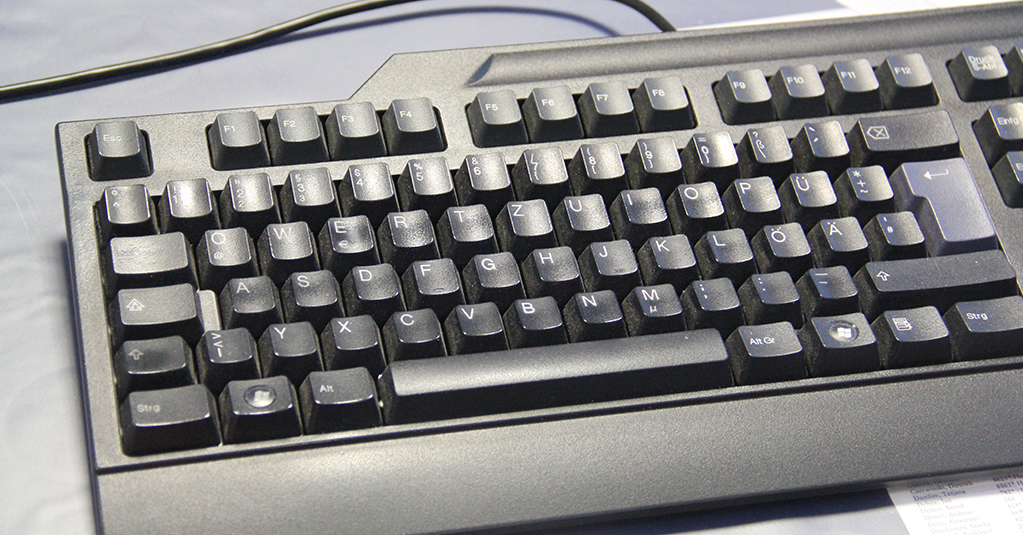

Diese Tastatur leidet exakt unter der gleichen Krankheit wie seine Vorfahren aus den 1960er Jahren. Sie blendet. Damals sagte man, Sekretärinnen schrieben blind. Es wurde nachgewiesen, dass sie trotzdem geblendet werden. Man fühlt abends so, als wäre man den ganzen Tag hat schlecht sehen müssen. Es gibt zwei Lösungen, eine gute und eine schlechte. Die gute ist, man macht sie einfach heller. Die schlechte ist, man erzählt den Leuten, sie sollen ihre Arbeitsplätze zwischen den Leuchten platzieren. Das erzählte man schon vor 50 Jahren. Hilft aber nichts. Schlimmer noch; die Hersteller von Tastaturen nehmen dies zum Anlass, dass der Missetäter nicht ihr Gerät ist, sondern die Beleuchtung. Vor 40 Jahren wurde das GS-Zeichen für Bildschirme eingeführt, das Geräten mit solchen Tastaturen verwehrt blieb. Danach gab es 1990 die Bildschirmrichtlinie der EU, die den Tastaturen das Glänzen verbot. Seit 2016 haben wir die Arbeitsstättenverordnung, die eben dasselbe tut. Dennoch bauen world class manufacturer das Zeug auch im 21. Jahrhundert.

Dieser Raum leidet nicht an Armut, sondern am Gegenteil. Er wurde als schicker Raum für einen Vorstand gebaut und befindet sich in einem berühmten Gebäude. Auch wenn es danach ausschaut, dass hier keine Beleuchtung ist, gibt es eine, und diese ist gerade an. Die blendenden Fenster zeigen keinen gleißenden Himmel im Juni, sondern einen Novembertag. Wo liegt das Problem? Der Raum wird durch Tiefstrahler aus der Decke beleuchtet, deren Gehäuse außen, und der Reflektor innen (teilweise) schwarz sind. Die Möbel sind ebenfalls schick schwarz. Bereits Lichttechniker im 2. Semester würden weder die Möbel noch die Wände so gestalten. Um die Leuchten so nicht verwenden zu wollen, muss man zwei Semester weiter studiert haben.

Den Lichtplaner, der dieses Werk signieren würde, gibt es vermutlich nicht. Auch ein simpler Elektromeister würde den Auftrag nur unter Protest erledigen "Aber nur auf Ihre Verantwortung!" Dass man so etwas nicht tun darf, stand in den Beleuchtungsnormen etwa 1972. Vielleicht war es früher. Das Wissen, dass man es nicht tut, ist wesentlich älter. Ob man so etwas auch in neuerer Fassung finden kann?

Man kann! Diese Decke hängt in einem Gebäude, bei dessen Planung Geld keine Rolle gespielt hat. Die Sünde, Leuchte gegen einen schwarzen Hintergrund setzen, war als solche in den 1940ern bekannt. Warum macht man so einen Unsinn? Eigentlich ist die Decke nicht schwarz, sondern die Füllung der Betonschlitze der Decke. Das ist wegen Akustik. Das Material ist dummerweise schwarz. Und die Decke sieht schwarz aus, weil kein Licht darauf fällt. Aber warum baut man eine Decke so, dass sie so akustisch wirksam ist, dass man Dämmmaterial braucht? Das ist eine Multifunktionsdecke und sorgt für Heizung und Kühlung. Leider, leider, ist die schallhart.

Menschen, die in solchen Räumen arbeiten müssen, klagen nicht primär über die Beleuchtung. Die anderen Faktoren, Akustik und Klima sind da noch schlimmer. Was tut man dann? Man kauft silent rooms und baut die in den open space ein. So hat man endlich seine Ruh'! Was ist dann mit open space? Ist nicht mehr open.

Wieso macht man eigentlich Fehler im 21. Jahrhundert, die vor der Mitte des 20. bekannt waren? Weil man Mitte des 20. Jahrhunderts welche aus dem 19. wiederholt hat? Als Büroberater muss man eben innovativ sein. Da kann man sich nicht einfach hinsetzen und lesen, was man alles so falsch machen kann. Auch wenn alles, was ich hier geschrieben habe, bereits in einer kleiner Broschüre aus 1970 zu finden war. Wahrscheinlich viel früher, denn die aus 1970 ist die 18. Auflage. Und das Wissen passt auf eine halbe Seite.

Das sind paar Bilder, die die Sünden der "Kreativen" - Architekten, Designer - aufzeigen. Schuld für den Benutzer ist …? Was denn sonst, die Beleuchtung.

Was alles uns durch Corona erspart bleibt …

Manchmal muss man rechtzeitig zum Hammer greifen und alles kurz und klein schlagen. Wenn man es rechtzeitig tut, bleiben einem viele Dinge erspart. Und man macht sich an seinen Mitmenschen verdient. Mit dem Gedanken verbinde ich immer dieses Bild. Diese Leuchten hatte ich mit einigen Kollegen zusammen gesehen. Da waren sie noch Prototypen. Ich fand sie interessant. Die Kolleginnen (nicht Kolleg:innen) fanden sie kalt. Sie teilten meine Meinung keineswegs. Ich hätte mich denen anschließen sollten. Jammerschade!

Der böse Angriff unterblieb. Die Dinger wurden produziert und Gleichgesinnte des Ingenieurs kauften sie und platzierten da, wo ich mindestens einmal die Woche vorbeikomme. Pardon, vorbei kam. Denn meinen letzten Flug habe ich exakt vor einem Jahr absolviert. Meine Lieblings-Airline wurde durch den Staat gerettet. Der Frankfurter Flughafen wohl auch, obwohl er derzeit eher als Luftfahrtmuseum rangiert. Ich fürchte das Ende meines Albtraums, denn das Wiedersehen mit diesen Objekten scheue ich wie der Teufel den Messwein.

Große Worte - Viel dahinter? Was die Lichttechnik so interessiert

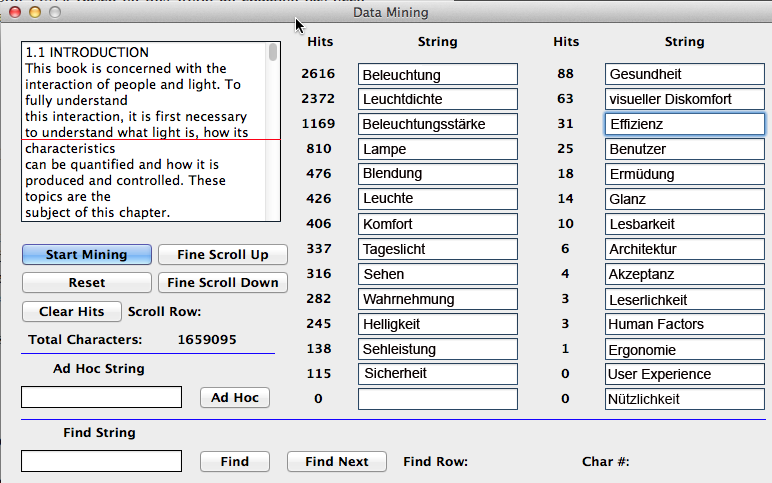

Gestern hatte ich das Buch des Peter Boyce analysiert. Das Bild behalte ich erst mal, damit man sich noch vertiefen kann in das, wofür sich die Lichttechnik nicht interessiert, aber interessieren müsste. Darunter kommt die gleiche Analyse des Tagungsbandes der 20. Gemeinschaftstagung der Lichttechnischen Gesellschaften, die deutsch sprechen. Bei Peter Boyce war das Buch in Englisch geschrieben, ich habe die Begriffe nur übersetzt.

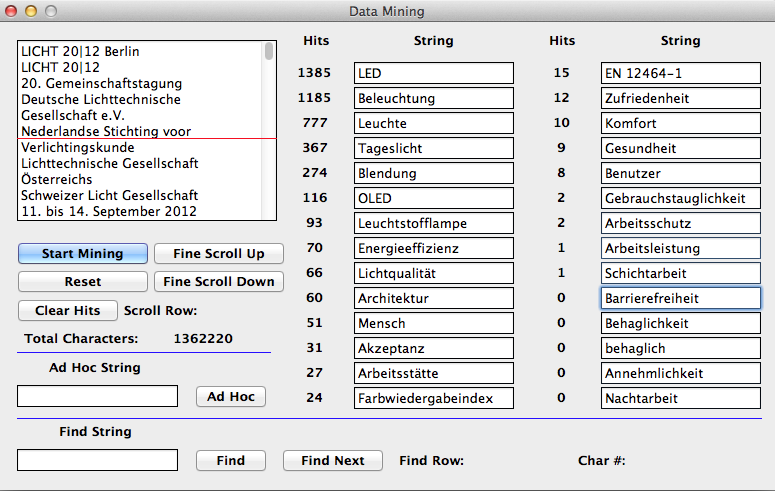

Was interessierte die Lichttechnischen Gesellschaften Europas in dem Jahr, als die Lichttechnik, d.h. die LiTG, 100 Jahre alt wurde. Hier die Analyse

Was wohl? LED (1385 Mal) und OLED (116 Mal). Hingegen scheinen Zufriedenheit (12 x), Komfort (10 x) und Benutzer (8 x) weit weniger Interesse hervorrufen. Aber das dicke Ende kommt noch. Arbeitsschutz (2 x) und Arbeitsleistung (1 x) sind stark unterbelichtet. Die Schichtarbeit, für die sich die Lichttechnik angeblich stark interessiert, findet 1 Mal Erwähnung. Barrierefreiheit (große Politik gesellschaftlich wie im Arbeitsschutz) ist keinem Wert gewesen, zu erwähnen. Behaglichkeit und Annehmlichkeit - Fehlanzeige.

Man feiert 100 Jahre Licht. Keine Technologie hat die Welt mehr verändert als das künstliche Licht, Computer eingeschlossen. Die wären ohne Licht nicht möglich, ebenso wie die Telekommunikation, die weltweit wie in der Antike mit Lichtsignalen funktioniert, allerdings über Glasfaser statt Luft. Und womit beschäftigt sich die Feiergemeinde? Mit Kennlinien von LEDs und ähnlich bahnbrechenden weltbewegenden Einsichten.

Ich denke, wir wissen Bescheid, wenn jemand einen Vortrag hält, um die Bedeutung von Licht für die Arbeit und Gesundheit zu beleuchten.

Von Milchmädchen und Sehleistung …

Moderne (und zuweilen sehr alte) Märchen erzählen von wundersamen Dingen, die wir sehr gerne glauben. Ist der Märchenerzähler mit einem Turban verkleidet oder - wie in diesen Tagen - mit einem Aluhut, wissen wir, woran wir sind. Man kann zuhören, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Anders hingegen, wenn immer wieder dasselbe Märchen von anständig gekleideten Ingenieuren mit ernsthafter Miene verbreitet wird. Eines dieser Märchen ist mittlerweile über 100 Jahre alt. Eigentlich Zeit, dass man es überdenkt.

Das Märchen handelt von Sehleistung, die wie alles, was Leistung hat, hoch geachtet wird. Ob man es glauben will oder nicht, das Dritte Reich betrachtete die als "systemrelevant" und wollte damit den Krieg gewinnen. Nicht nur damit, aber auch damit. Gutes Licht sollte die Leistung des deutschen Arbeiters steigern. Allerdings waren die Betreiber der Idee nicht dumm, sie hatten aus einem Debakel gelernt. Das Debakel wird dieser Tage exakt 100 Jahre alt und ist in Kreisen der Wissenschaft berühmt-berüchtigt. In einem Werk in der Stadt Hawthorne versuchte man damals, mit einer Steigerung der Beleuchtungsstärke die Leistung der Mitarbeiter:innen zu steigern. (mehr z.B. hier) Das ist so gewaltig in die Hosen gegangen, dass der Begriff Hawthorne Effekt die Sozialforschung fundamental beeinflusste. Und beeinflusst. Bis heute sucht man in der Lichttechnik den Nachweis dafür, dass eine höhere Beleuchtungsstärke auch eine bessere Leistung bedeute. Und in hundert Jahren werden sie dasselbe wie 100 Jahre davor singen: wenn sie noch nicht gestorben sind, suchen sie immer noch. Einer, der es wissen muss, Prof. Peter Boyce, hat es in einem Vortrag hervorragend charakterisiert. Der Titel lautet: Von der Festlegung von Beleuchtungsstärken nach der Sehleistung - Und andere Märchen.

Das hält aber die Auguren nicht davon ab, immer noch die Beleuchtung von Arbeitsstätten auf der Basis der Beleuchtungsstärke zu normen. Allerdings dürfen sie nicht mehr behaupten, die Basis der Gestaltung sei der Arbeitsschutz. Den darf nämlich nur der Staat regeln. Ergo? Man schreibt "Dieses Dokument legt Beleuchtungsanforderungen für Menschen an Arbeitsplätzen in Innenräumen fest, die den Anforderungen an den Sehkomfort und die Sehleistung von Personen mit normalen oder auf normal korrigiertem Sehvermögen entsprechen." Und was legt man fest? "Für eine gute Beleuchtung ist es notwendig, dass neben den erforderlichen Beleuchtungsstärken zusätzliche qualitative und quantitative Anforderungen erfüllt werden." … Und diese sind Sehkomfort, Sehleistung und Sicherheit.

Man vergesse zunächst Sehkomfort. Denn der ist nicht definiert. Wenn er denn definiert wäre, wüsste man nicht, wie man den gewährleisten soll, z.B. wenn man den ganzen Tag am Bildschirm sitzt. Noch besser ist es, auch Sicherheit schnell zu vergessen. Diese ist zwar sehr wichtig, macht aber nur Sinn, wenn man mit angibt, was für eine Sicherheit denn gemeint ist. Dieser Aspekt ist derart wichtig, dass es bei der Normung ein eigenständiges Regelwerk dafür gibt. Denn es beginnt schon bei dem Wort Sicherheit. Die gibt es nämlich im Prinzip nicht, sondern nur Schutz. Man kann einen Arbeitsschutz organisieren. der der Sicherheit bei der Arbeit dient. Aber die Arbeitssicherheit kann man nicht gewährleisten, sondern nur anstreben. Das steht sogar im Arbeitsschutzgesetz. Summa summarum: wer das Wort Sicherheit benutzen will, muss gleichzeitig angeben, was er damit erreichen will. Sonst steht der Verdacht nahe, dass es sich um Bla Bla handelt. Mit der Beleuchtung kann man z.B. Erkennungssicherheit anstreben, was plausibel klingt. Wenn man auch schafft, dass z.B. Treppenstufen erkannt werden, dient die Beleuchtung auch der Arbeitssicherheit. Wenn man dadurch Unfälle vermeiden kann, die die Beleuchtung auch der Betriebssicherheit. U.s.w… Lichttechnische Normen sind die einzigen, die das Wort Sicherheit ungestraft so benutzen dürfen. Dafür werden die Benutzer der so entstehenden Arbeitsplätze bestraft.

Bleibt Sehleistung. Die ist so fundamental wichtig, dass man sie gut definiert und perfekt festlegt. Oder? Was soll man sonst denken, wenn man eine Norm von 86 Seiten schreibt, hauptsächlich der Sehleistung halber? Weit gefehlt! Sehleistung ist nämlich auf zweierlei Art und Weise definiert, was man allein deswegen genial nennen muss. Sehleistung "ist die Leistung des visuellen Systems." So nach DIN EN 12665. Das internationale Wörterbuch der Lichttechnik geht da umfangreicher daran, aber kaum klarer: "Sehleistung - Leistung des visuellen Systems, wie sie beispielsweise durch die Geschwindigkeit und die Genauigkeit gemessen wird, mit welcher eine Sehaufgabe gelöst wird.” Einen Grundpfeiler einer Technik mit Beispielen zu definieren, zeugt von gründlicher Ingenieurs-Arbeit.

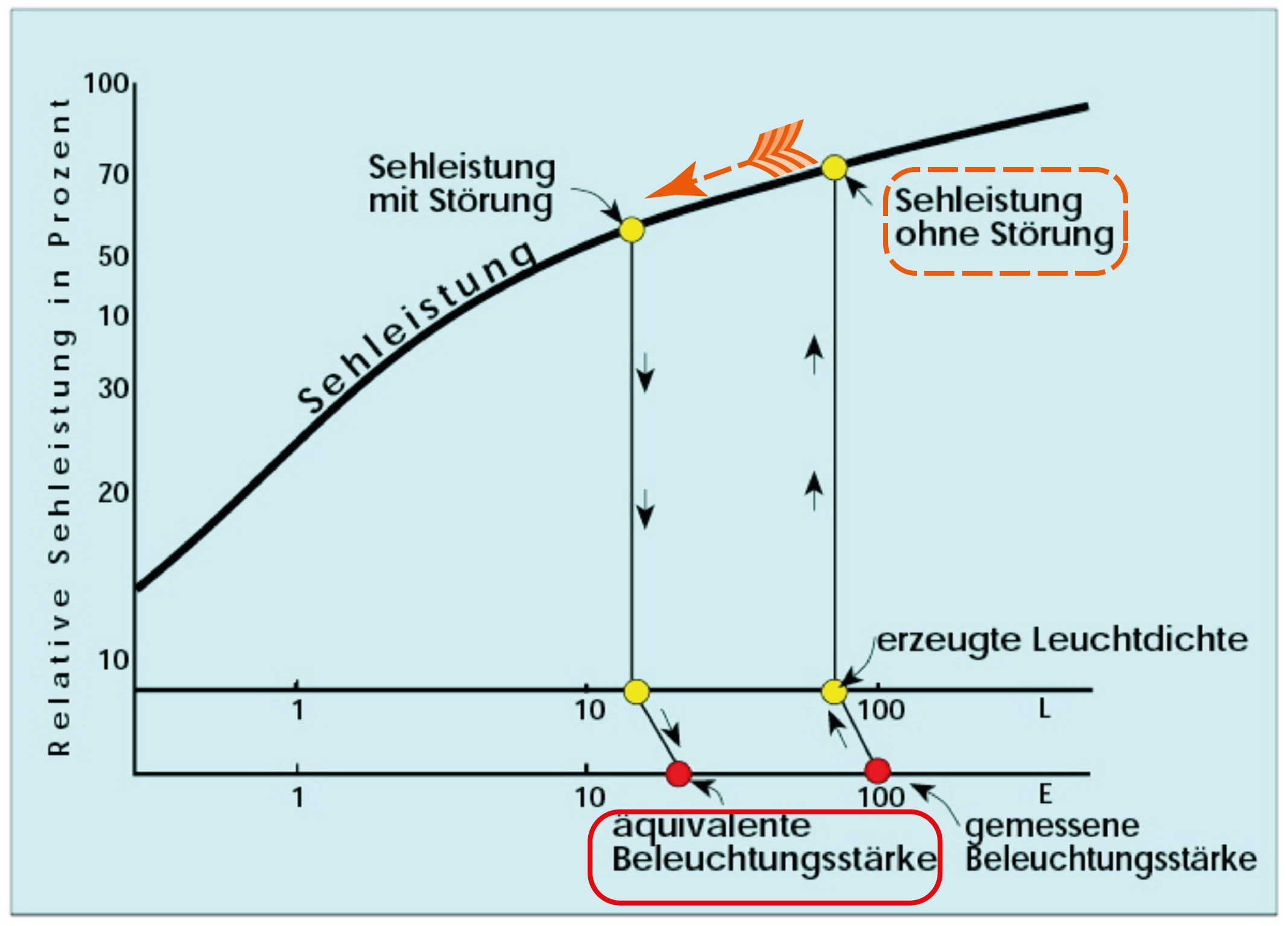

Lassen wir die handwerklichen Fehler beiseite. Wie steht es mit der technischen Ausführung, die jeder Ingenieur beherrschen müsste. So wurde vor über 50 Jahren diskutiert und festgelegt, wie man die Wirkung einer Lichtquelle gegen die Störungen, die sie erzeugt, verrechnet. Eine solche Störung ist die Blendung, die eine Lampe (unbeabsichtigt) verursacht. In der Straßenbeleuchtung kennt den Effekt jeder. Die Laterne, die den Bereich unter sich beleuchtet, blendet je nach Ausführung die Verkehrsteilnehmer mehr oder weniger stark. Man kann den Effekt gegen den Nutzeffekt berechnen. In der Innenraumbeleuchtung ist der Blendeffekt indes subtiler. Er wird durch den Kontrastverlust auf Sehobjekten, meist schlecht erkennbar, sichtbar. Der sog. Kontrastwiedergabefaktor berechnet, wie der Kontrast auf einem Sehobjekt reduziert wird.

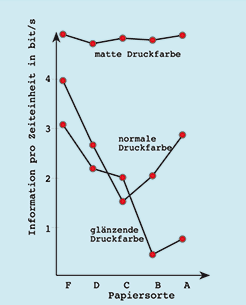

Neu ist dies nicht, eher sehr alt. Der Faktor wurde vor über 50 Jahren schon definiert: "Der Kontrastwiedergabefaktor (für eine Beleuchtungseinrichtung) ist das Verhältnis des Kontrasts einer Sehaufgabe zu dem Kontrast unter vollkommen diffuser Beleuchtung." Da der Kontrast die wichtigste Größe für die Erkennbarkeit der Schrift ist, leidet z.B. die Lesbarkeit von Text dramatisch unter einem ungünstigen Kontrastwiedergabefaktor. So hat Hartmann (1970) ermittelt, dass die Informationsaufnahme vom Papier bei glänzender Druckfarbe und glänzendem Papier gegenüber matter Farbe auf mattem Papier etwa um den Faktor 10 zurückgeht.

Die Berechnung einer Störung gegen die Nutzwirkung der Beleuchtung kann man wie hier berechnen.

Das Bild zeigt eigentlich, was Hartmann vor 51 Jahren publiziert hatte. Fällt das Licht ungünstig ein, wirkt es u.U. wie ein günstiger einfallendes Licht mit einem Zehntel der Beleuchtungsstärke. Und Hartmann war ein hoch geschätzter Sehphysiologe, der überall in der Lichttechnik und sogar in der Politik bekannt war. Warum wurde sein Rat nicht befolgt?

Es wäre unfair, zu behaupten, sein Rat wäre nicht befolgt worden. Man hat ihn auf eine sehr eigentümliche Weise befolgt. Alle Betriebe mögen alle Sehgegenstände matt gestalten. Sagen die Beleuchtungsnormen. Außerdem sollen die Betriebe keine Arbeitsplätze unter den Leuchten einrichten, sondern daneben. Wenn man allerdings überlegt, wie teuer Arbeitsraum ist - bei Büros ist die Miete der zweitgrößte Faktor nach dem Gehalt -, kann man eher was von zynisch reden. Denn kein Arbeitgeber schert sich um Vorgaben der Lichttechnik zur Aufstellung von Arbeitsplätzen. Wie sollte er das überhaupt können? Der Arbeitgeber kann meistens nicht einmal verstehen, warum er so etwas tun soll. Denn Designer erklären ihm, Licht gehört dahin, wo gesehen wird. Was auch stimmt. Dann kommt der Lichtplaner und erzählt, da wo Licht erzeugt wird, darf kein Arbeitsplatz stehen. Und der Marketing-Mann sagt, man kann Arbeitsplätze überall hinstellen, wo keine Blendung entstehen kann. Ja, eben!

Des Rätsels Lösung? Die Beleuchtung, die der diffusen am nächsten kommt, die Indirektbeleuchtung. Man kann über den Daumen gepeilt sagen, dass 1 lx Indirektbeleuchtung etwa so wirksam ist wie 2 lx Direktbeleuchtung. Das ist eher untertrieben. Dass man mit der Beleuchtungsstärke - ohne nähere Beschreibung - die Sehleistung erhöht, ist ein altes Märchen. Wird aber immer neu aufgetischt.

Neueste Beiträge

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de zum Zwoten 23. Oktober 2025

- Neuigkeiten in Licht-formt-Leben.de 13. Oktober 2025

- Glanzleiche – Oder vom Elend des Physikers beim Umgang mit Empfindungen 2. Oktober 2025

- Warum man nicht nachweisen kann, dass gutes Licht die Arbeitsleistung verbessert 2. Oktober 2025

- Licht ohne Schatten 31. August 2025